4

Pero para que haya un asesinato hace falta un asesino, y en algún momento de esta historia había que preguntarse quién mató a Robles. Si en el archivo de la NKVD, depositado en el Archivo Central de los Servicios de Seguridad de la Federación, existe documentación sobre el caso, es seguro que en ella figuran los nombres del autor material y sus colaboradores. Ésa era, sin duda, la vía más directa para desentrañar el enigma, pero no se presentaba sencilla. Daniel Kowalsky, en La Unión Soviética y la guerra civil española, afirma que tal archivo «sigue siendo prácticamente inaccesible»: la única visita realizada por el propio Kowalsky «fue recibida entre risas socarronas y el rechazo más absoluto». Pedí, por si acaso, consejo a especialistas, y sus respuestas tampoco animaban al optimismo. Stanley G. Payne me informó de que esos archivos estaban «totalmente cerrados a extranjeros (y a casi todos los rusos)» y de que, si hace unos años algunos investigadores se las arreglaron para consultarlos, en la actualidad «la ventana se ha cerrado». Descartada por tanto esa vía, ¿qué debía hacer? ¿Esperar una improbable apertura de la ventana antes de dar por terminadas mis indagaciones? ¿Publicar unas conclusiones provisionales y confiar en que alguien llegara a completarlas en el futuro? De la forma más inesperada, mientras trataba de resolver el dilema, se abrió ante mí una nueva vía, si bien indirecta.

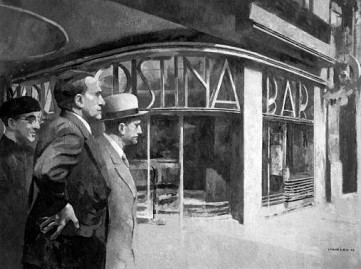

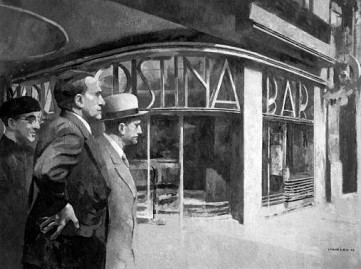

Las cosas ocurrieron del siguiente modo. A principios de noviembre de 2003, el escritor Andrés Trapiello me habló de una exposición de un amigo suyo, Carlos García-Alix, que por fuerza tenía que interesarme[57]. Se titulaba Madrid-Moscú y permanecería en una galería de la madrileña calle del Barquillo hasta mediados de diciembre. Por esas fechas tenía previsto pasar unos días en Madrid consultando los fondos de la Hemeroteca Municipal, y lo primero que hice en cuanto llegué fue acudir a la galería de arte. La calidad de los cuadros me pareció excepcional, con una soberbia recreación de atmósferas y una evidente fascinación por la arquitectura racionalista, pero lo que más llamó mi atención fue la rara familiaridad del pintor con los paisajes urbanos que habían frecuentado los enviados soviéticos. En una de las pinturas aparecía la fachada del Hotel Gaylord’s, que había sido uno de sus principales centros de operaciones. En otra, la del Cine Europa, cuyos sótanos habían albergado una checa. En una tercera reconocí a Mijail Koltsov entre los misteriosos personajes retratados delante del Bar María Cristina…

Llamé a Andrés Trapiello para comentarle mis impresiones y quedamos en cenar juntos al día siguiente. Acudí a la cita y Andrés me presentó a la persona que tenía a su izquierda. Era Carlos García-Alix. Por supuesto, la conversación no tardó en orientarse hacia las actividades de los agentes soviéticos durante la guerra. Esa familiaridad suya que los cuadros permitían intuir era, en realidad, muy superior a la que cualquiera habría podido imaginar. Los nombres de Gorev, Berzin o Koltsov, junto a otros que yo jamás había oído mencionar, eran evocados por Carlos con la naturalidad de quien alude a allegados o parientes fallecidos no hace demasiado tiempo. Cuando le pregunté por sus fuentes de información, me reconoció que había manejado bibliografía en muy diversos idiomas y que incluso había encargado para su uso personal la traducción de algunas obras que sólo se habían publicado en ruso. En un momento dado, me soltó la siguiente pregunta: «¿Quieres saber quién mató a Robles?». Al notar mi desconcierto, puntualizó: «No te puedo asegurar que fuera él quien lo matara. Lo que sí te aseguro es que tuvo una relación directa con su muerte. Es más sencillo de lo que parece. Sólo tienes que saber quién era por esas fechas el hombre de Orlov en Valencia. ¿Quieres saber quién era?». Acto seguido, pronunció lentamente un nombre y un apellido, y me indicó la primera de una serie de pistas que tenía que seguir para llegar por mí mismo a esa conclusión. Esa pista era un libro y se titulaba Nosotros, los asesinos.

El autor de Nosotros, los asesinos, el periodista Eduardo de Guzmán, habría podido aparecer en esta historia como uno de esos personajes menores en los que no se repara demasiado. Aunque Dos Passos, en «La república de los hombres honrados», afirmó que Ramón J. Sender había sido el único que había levantado la voz contra la matanza de Casas Viejas, lo cierto es que Sender no estaba solo. Tres días después de los hechos, Eduardo de Guzmán y el novelista aragonés viajaron juntos a la localidad gaditana (primero en avión de Getafe a Sevilla, después en autobús de Jerez a Medina Sidonia, finalmente en coche hasta Casas Viejas) y, si Sender denunció lo ocurrido desde las páginas de La Libertad, Guzmán hizo lo mismo desde las de La Tierra. Mientras redactaba ese capítulo de mi historia, no me había parecido necesario corregir la imprecisión de Dos Passos, y el nombre del periodista no habría figurado en este libro si Carlos García-Alix no me hubiera señalado otro de sus trabajos como la primera de las pistas que debían conducirme hasta el asesino de Robles.

Guzmán, redactor jefe de La Tierra hasta 1935 y director entre 1937 y 1939 del periódico anarquista Castilla Libre, reconstruye en Nosotros, los asesinos su vía crucis carcelario desde que fue apresado por las tropas de Franco en Alicante hasta que, en mayo del 41, le fue conmutada la pena de muerte. No oculta el autor las identidades de algunas de las personas con las que compartió cautiverio (los poetas Miguel Hernández y Pedro Luis de Gálvez, el dramaturgo Joaquín Dicenta), pero los que no aparecen por ningún lado son el nombre y el apellido que Carlos me había mencionado. Entre los episodios más escalofriantes del libro está el de la muerte de Felipe Sandoval, por el que Guzmán no sentía muchas simpatías: «Lo poco que sabía de él antes de que la guerra terminara no decía nada en su favor». Felipe Sandoval, «un estafador vulgar, un delincuente común» que circunstancialmente había abrazado la lucha obrera, fue sometido a durísimos interrogatorios por la policía franquista en una cárcel madrileña, y los otros presos, para evitar que hablara, se confabularon para inducirle al suicidio. «¿Qué esperas conseguir, canalla, traicionando a tus compañeros? ¿A qué aguardas para morir como un hombre, tirándote por la ventana?», le decían cada vez que pasaban por su lado. Finalmente consiguieron su objetivo y, al enterarse de lo ocurrido, comentó Guzmán: «Nadie es tan malo como suponemos. Al final ha resultado que hasta Sandoval tenía conciencia».

Pero Sandoval había hablado antes de tirarse por la ventana, y su confesión se conserva en la Causa General[58]. Es éste un archivo en el que, con fines propagandísticos, las autoridades franquistas reunieron las pruebas de lo que llamaban el «terror rojo»: se trata por tanto de una fuente que ha de manejarse con las debidas reservas. Carlos García-Alix, que había investigado la historia de Sandoval, me facilitó una copia de esa confesión, a partir de la cual puede establecerse su trayectoria vital durante los casi tres años de guerra. Cuando se produjo la rebelión militar, Sandoval se encontraba en la Cárcel Modelo de Madrid cumpliendo condena por su participación en un atraco a un banco. Puesto en libertad a los pocos días, destacó por la inmisericordia con que dirigió algunas de las principales checas madrileñas (como la del Cine Europa o la de Bellas Artes, más tarde llamada de Fomento) y una «sección especial» de los servicios de contraespionaje. Sus actividades como agente del contraespionaje le llevaron después a otras provincias, especialmente a Cuenca y a Valencia. En su confesión sobre su etapa valenciana, el apellido que andaba buscando aparece en dos ocasiones. La primera vez es mencionado como el «fatídico Apellániz, factótum entonces del SIM en Valencia a pesar de ser Sierra el jefe y Francés el secretario general». La segunda vez, tras citar de nuevo a Sierra y a Francés, alude al «ogro» Apellániz, quien, «sin ostentar oficialmente ninguna de las dos representaciones, era el amo [del SIM valenciano]».

El contacto de Sandoval con Apellániz, sin embargo, no debió de ser muy estrecho, y sus declaraciones se limitan a atribuirle en una sola operación la injustificada detención de ochenta hombres, a uno de los cuales, un comandante apellidado Molina, «ahorcaron dentro de los sótanos, y al ayudante le dejaron inútil por completo, y a un tercero lo llevaron a la cárcel y dicen que se tiró del último piso de una galería». ¿Quién era Apellániz? ¿Quién era Loreto Apellániz García, ese fatídico ogro cuyas atrocidades podían escandalizar a un hombre tan encallecido como Sandoval?

Para averiguarlo hay que acudir al libro Chantaje a un pueblo, de Justo Martínez Amutio. Aunque nacido en La Rioja, Martínez Amutio era en julio del 36 uno de los principales dirigentes de la Federación Socialista Valenciana y, durante el medio año de la presidencia de Largo Caballero, ocupó el cargo de gobernador civil de Albacete, principal base de operaciones de las Brigadas Internacionales. También Loreto Apellániz era un riojano que vivía en Valencia, pero ahí acaban todas las coincidencias. Hijo de un pastor protestante muy conocido en el valle del Ebro por su bondad y honradez, Apellániz había llegado a Valencia durante la dictadura de Primo de Rivera tras aprobar con excelentes calificaciones los exámenes de ingreso al cuerpo técnico de Correos. Por aquella época estaba afiliado al Sindicato de Correos de la UGT y se le conocía como republicano. Inteligente «pero de fuerte carácter, altanero e impulsivo», su conversión al comunismo se produjo antes de octubre del 34. Su intervención en las huelgas de aquellas fechas le costó dos meses de prisión. Fue a través de Apellániz como Martínez Amutio conoció a Mijail Koltsov. Éste, con fondos del Comintern, había montado en Francia una distribuidora de películas soviéticas. Apellániz, que trabajaba para la distribuidora, los presentó en 1935, y Martínez Amutio escribiría de Koltsov que «se mostraba muy simpático e interesado por las cosas de España, especialmente en todo lo referente al arte y la literatura». Sus actividades durante la guerra le merecerían, en cambio, una opinión bastante menos favorable.

Volvieron a reunirse los tres a primeros de agosto del 36, cuando Apellániz llamó a Martínez Amutio para decirle que Koltsov deseaba saludarle. El enviado especial de Pravda estaba en Valencia de paso para Madrid, y el encuentro, que tuvo lugar en el Ateneo Mercantil, duró apenas una hora. Para entonces, Apellániz, recién nombrado inspector de policía, había iniciado ya la serie de sus «innumerables atropellos y crueldades». Dice Martínez Amutio: «Desde el primer día supimos que recibía instrucciones de [los jefes de la NKVD] “Pedro” y Orlov y que actuaba con cierta autonomía del Comité del Partido Comunista de Valencia […], ya que lo consideraban, además de ser de plena confianza, bien adiestrado».

La labor de Apellániz se distinguió no sólo por su dureza, sino también por no someterse al control de la Jefatura de Policía. Eso provocó no pocos enfrentamientos con las autoridades republicanas. Parece ser que los conflictos con el gobernador civil de Valencia, Ricardo Zabalza, fueron constantes, y el propio Martínez Amutio recuerda en su libro un serio incidente que tuvo a ambos por protagonistas. Ocurrió a finales del 36, cuando recibió en su despacho del Gobierno Civil de Albacete la visita de Apellániz, acompañado por el consejero de la embajada rusa León Gaikis, el jefe de la NKVD Erno Gerö (Pedro) y un dirigente comunista valenciano apellidado Taléns. La NKVD tenía entonces el proyecto de crear una estructura policial independiente de las fuerzas de seguridad y controlada por comunistas, las Oficinas de Seguridad del Estado, que llevarían las investigaciones «en forma secreta y al margen de toda norma establecida». El centro de la red iba a establecerse en Valencia, de donde debía extenderse hasta Albacete, Madrid, Ciudad Real, Jaén, Baeza y Cartagena, y Apellániz sería uno de sus jefes. En cuanto Gaikis hubo expuesto los planes, Martínez Amutio señaló a Apellániz y, aludiendo a algunas de sus últimas incursiones criminales, le advirtió: «No vuelvas a irrumpir en Casas Ibáñez ni ningún pueblo de esta provincia o la zona militar, ni trates de detener o molestar a nadie sin mi conocimiento y permiso […]. Somos del mismo pueblo y nos conocemos bien, sabes que no me gustan las bromas y menos cómo estás actuando; así que lo mejor que puedes hacer es no pasar de la raya de la provincia de Valencia hacia aquí».

Las palabras de Martínez Amutio son importantes porque sugieren que, en diciembre del 36, la NKVD actuaba en Valencia con absoluta libertad, y él mismo lo confirma un poco más adelante cuando escribe que, pese a que el gobierno de Largo Caballero rechazó el intento de crear las Oficinas de Seguridad, «quedó establecida una barrera para la actuación de la NKVD a partir de la margen derecha del Ebro para abajo». En esa Valencia en la que la NKVD de Orlov se movía a sus anchas, Loreto Apellániz era el hombre de la NKVD y de Orlov, y esto ocurría precisamente en la época en la que Robles Pazos fue detenido y ejecutado.

Por supuesto, la historia de Apellániz no acaba ahí. El proyecto de las Oficinas de Seguridad del Estado no salió adelante pero en su lugar acabó organizándose el SIM. Apellániz, «bien adiestrado por Orlov y Pedro», ingresó en la Jefatura regional de Valencia, y sus actuaciones al mando de una Brigada Especial del SIM le hicieron «tristemente célebre». En agosto de 1938, Martínez Amutio no era ya gobernador sino que trabajaba para la Subsecretaría de Armamento, que disponía de fábricas en Linares. Por esas fechas se produjo el último de sus enfrentamientos personales. La brigada de Apellániz acababa de detener a un médico empleado en la subsecretaría, así como a un perito y un especialista de una de las fábricas de armamento de Valencia, que fueron liberados tras un largo interrogatorio. En cuanto la noticia llegó a Linares, Martínez Amutio viajó a Valencia, donde se reunió con Apellániz y con el jefe regional del SIM (el comandante Atilano Sierra, «que actuaba como elemento decorativo») y les exigió que demostraran la culpabilidad del médico y los motivos del interrogatorio de los otros dos. Como ellos pretextaron que la orden había partido de la Jefatura de Barcelona, Martínez Amutio llamó al jefe superior del SIM, que le confirmó que «era cosa de los de Valencia». En medio de una atmósfera cada vez más tensa, Martínez Amutio consiguió que el detenido le fuera entregado. Más tarde, con el apoyo del entonces gobernador civil de Valencia, Molina Conejero, exigió la destitución de Sierra, que se produciría a los pocos días.

Con un historial de crímenes como el de Apellániz, su impunidad no podía ser eterna. A finales de ese mismo año, cometió el error de detener al exalcalde socialista de Mérida, Andrés Nieto, que con el grado de coronel mandaba una división de carabineros en el frente de Segorbe. Cesado de su cargo en el SIM, el juez militar dictó una orden de detención contra Apellániz. Éste trató de eludirla huyendo junto al resto de miembros de su Brigada Especial a la cercana población de El Saler y haciéndose fuerte con bombas de mano, fusiles ametralladores y morteros en un chalet previamente incautado. El edificio fue cercado por guardias de asalto. Apellániz sólo aceptó entregarse a una autoridad que les garantizara que no morirían. Mientras se negociaba quién podía ser esa persona, apareció una compañía de carabineros que había partido de Segorbe con la intención de poner en libertad a su coronel y escarmentar a sus captores. Viendo lo que les venía encima, los sitiados se apresuraron a rendirse a los guardias de asalto, que los encerraron en la Prisión Militar de Monteolivete (la misma en cuyas dependencias pudo haber estado encerrado Robles).

Más de dos meses duró el proceso contra Apellániz y los miembros de su brigada. Entre ellos destacaba por su crueldad un joven universitario cuyo padre, detenido por su supuesta pertenencia a la Falange, había recobrado la libertad a cambio de delatar a posibles quintacolumnistas. De acuerdo con Martínez Amutio, sólo esta delación habría costado la vida a más de cien personas, ejecutadas sumariamente por los hombres de Apellániz, quienes «bajo capa de defender a la República cometieron una infinidad de crímenes, saqueos y atropellos». La calificación sumarial únicamente eximía de la pena capital a dos de los acusados, los mecanógrafos que asistían a los interrogatorios. El final de la guerra impidió, sin embargo, que se dictara sentencia. Cuando las tropas de Franco entraron en Valencia, se encontraban todos en prisión y, según Martínez Amutio, «fueron los primeros ejecutados por los nacionales».

Otra versión, la del estudioso valenciano Francisco Agramunt[59], afirma que al «más cruel de los cabecillas del SIM» no le detuvieron los militares republicanos hasta que, en marzo del 39, se produjo el golpe del coronel Segismundo Casado: entonces fue «encerrado en la Cárcel Modelo de Valencia, cuyo director, Tomás Ronda, se negó a liberarlo y lo entregó a los nacionales en un intento de reconciliarse con ellos y conseguir su perdón». Sin embargo, la decisión de mantenerlo en prisión mientras las autoridades evacuaban Valencia pudo tomarla el socialista Wenceslao Carrillo, máximo responsable de seguridad en el consejo formado por Casado. Así se desprende del capítulo de Campo de los almendros en el que Max Aub presenta a Carrillo declarando su intención de liberar a todos los presos menos a unos a los que califica de «puñado de hijos de puta, asesinos, chantajistas, vendidos». Por una referencia anterior sabemos que se trata de unos hombres del SIM, y el escritor menciona directamente a Loreto Apellániz y da los alias de otros dos, el «Pataqueta» y el «Esmolaor». Alguien replica que los militares franquistas los van a fusilar, y Wenceslao Carrillo dice: «Seguramente, y de los primeros. Lo malo es que no he podido hacerlo yo […]. Unos chulos de carreró [callejón] menos no le harán daño al mundo».

En efecto, las nuevas autoridades juzgaron y ajusticiaron con prontitud a Apellániz, que fue fusilado junto a sus colaboradores el 3 de abril en el campo de tiro de Paterna. En la Causa General constan las identidades del mecanógrafo o secretario que se libró de la pena capital (frente a lo afirmado por Amutio, no eran dos sino uno), así como las de las veinte personas que fueron pasadas por las armas al mismo tiempo que Apellániz. ¿Cuál de esas identidades corresponde al «Pataqueta»? ¿Cuál al «Esmolaor»? No reproduciré los veinte nombres por si entre ellos estuviera el de algún inocente, pero sí diré que hay varios Martínez, varios Pérez, algún López y Ramírez… Ninguno de esos nombres dice nada, y sin embargo es probable que detrás de alguno de ellos se esconda la identidad de la persona que acabó con la vida de Robles. ¿Cuántos de esos hombres estaban ya en febrero del 37 a las órdenes de Apellániz? ¿Y cuáles de los que estaban con él en febrero del 37 intervinieron en el asesinato de Robles?

Las respuestas a estas preguntas difícilmente podían encontrarse en la Causa General. La tardía (y, como se verá, irregular) confirmación oficial de la muerte de Robles, su condición de republicano que trabajaba para el gobierno legítimo y el hecho mismo de que su viuda no pudiera presentar una denuncia sobre el caso son razones más que suficientes para explicar que el nombre de Robles no aparezca entre los abundantes documentos depositados en la sección valenciana de ese archivo. Su nombre, en efecto, no consta en la relación de personas «que durante la dominación roja fueron muertas violentamente o desaparecieron y se cree fueron torturadas» ni en la de «tormentos, torturas […] cometidos en este término municipal durante la dominación roja». Su nombre tampoco figura en las listas de «recluidos en Prisión Central de San Miguel de los Reyes» y de «recluidos en Prisión Celular» o Cárcel Modelo, y eso refuerza la hipótesis de que Robles pudo inicialmente ser encerrado en la Prisión Militar de Monteolivete, la única de las otras tres cárceles valencianas que se ajusta a la descripción hecha por Miggie (las dos restantes eran la Cárcel de Mujeres y el Monasterio de El Puig, situado a unos quince kilómetros de la ciudad).

¿Qué fue de Robles tras su eventual paso por Monteolivete? La Causa General no ofrece datos concluyentes al respecto, pero sí algunas pistas que pueden ayudar a conjeturarlo. Sin embargo, para seguir esas pistas hay que saber primero cómo funcionaba la NKVD en Valencia. Según todos los indicios (incluidas sus propias declaraciones), el organizador de los servicios secretos soviéticos en España era Alexander Orlov. Nacido en Bielorrusia en 1895, su verdadero nombre era Lev Feldbine, y entre sus principales contribuciones al espionaje soviético estaba la de haber tutelado a los agentes de la famosa red de Cambridge: Kim Philby, Donald Maclean, Guy Burgess. Justo por debajo de Orlov había un reducido grupo de oficiales de la NKVD cuyo rastro no siempre es fácil seguir. El más importante de ellos era Leonid Eitingon, conocido en España como Kotov, que por esas fechas era el responsable de la preparación de unidades de guerrilleros; en julio de 1938 Eitingon sucedería a Orlov en la jefatura española de la NKVD y dos años después organizaría el asesinato de Trotski por Ramón Mercader. El primer atentado contra Trotski en México (y posteriormente un intento de asesinato del mariscal Tito) había sido organizado por otro de los subordinados de Orlov en España, Yosif Romualdovich Grigulevich, un lituano que hablaba español a la perfección porque había vivido en Argentina y otros países latinoamericanos; al parecer, las actividades de Grigulevich durante la guerra civil se centraron en la eliminación de los hombres del POUM. Junto a Eitingon y Grigulevich estaba un hombre llamado Vasily Afanasievich Belyaev, o al menos eso es lo que se desprende del testimonio aportado en Men and Politics por el periodista norteamericano Louis Fischer, quien no tardó en identificar a Orlov y Belyaev como agentes de la NKVD cuando el embajador Rosenberg se los presentó como secretarios de la embajada. Por Edward P. Gazur, un agente del FBI que en Secret Assignment reconstruyó la biografía de Orlov a partir de las numerosas entrevistas mantenidas con éste, sabemos que Eitingon, Grigulevich y Belyaev no eran los únicos colaboradores próximos a Orlov. En ese libro aparecen los nombres de otros dos: Lev Mironov, ejecutado en la URSS cuando todavía Orlov se encontraba en España, y un tal Boris Berman, del que no he hallado más información.

Daniel Kowalsky, que ha dedicado al tema algunas páginas de su libro, afirma que el número de agentes soviéticos de la NKVD en España osciló entre los veinte y los cuarenta. Por otro lado, según un informe del jefe de la sección internacional de la organización, ésta disponía a comienzos de mayo del 37 de unos doscientos agentes españoles cualificados. Un número no pequeño de ellos operaba en Valencia, y entre los lugartenientes de Apellániz destacan los nombres del comandante Justiniano García, que había sido jefe de escolta del ministro de la Gobernación Ángel Galarza y al que en los testimonios se suele aludir como Justin, del comisario Juan Cobo, que dirigía la checa de Santa Úrsula, y del capitán de milicias Alberto Vázquez, que se ocupaba de la de la calle Baylía junto a dos hermanos suyos[60].

Salta a la vista que estamos ante una estructura piramidal. En el punto más alto de esa pirámide se encontraría Orlov; algo más abajo, Eitingon, Grigulevich, Belyaev y los otros agentes soviéticos de confianza; en un tercer nivel, Apellániz con sus lugartenientes; y en la base, finalmente, estaría el resto de agentes de nacionalidad española, esos colaboradores de nombre opaco a los que correspondería hacer de brazo ejecutor. El reparto de funciones induce a pensar que la decisión de eliminar a Robles la tomó personalmente Orlov: tratándose de alguien que había sido intérprete de un consejero como Gorev, difícilmente podría haberla tomado otro de rango inferior. Sus colaboradores soviéticos se habrían encargado previamente de los interrogatorios, y Apellániz y sus hombres de la custodia. Al final, una vez que Orlov hubiera tomado la decisión, de nuevo los agentes españoles se habrían ocupado de llevarla a la práctica.

Vayamos ahora a las pistas que ofrece la Causa General. El relato antes citado de un socialista íntegro como Martínez Amutio otorga verosimilitud a varios de los testimonios contenidos en la causa. Entre ellos está el de un hombre llamado José María Melis Saera, que pasó por dos de las checas en las que operaba Apellániz (la de Baylía y la del antiguo convento de Santa Úrsula) y que declaró que en ellas estuvieron también «Rossembuch, intérprete del Hotel Victoria de Valencia, y el intérprete del Hotel Imperio, Polit».

La profesión que se atribuye a esos dos hombres no puede sino llamar nuestra atención: como el propio Robles, eran intérpretes. También debe llamar la atención que el primero de ellos trabaje en un hotel que ya ha aparecido en estas páginas: el Victoria. Fue a la entrada de ese hotel de la calle de las Barcas donde recogieron a Dos Passos para llevarle a Madrid en un Hispano-Suiza, y el novelista lo calificó de «nido de corresponsales, agentes gubernamentales, espías, traficantes de municiones y mujeres misteriosas». Que el Victoria era exactamente lo que Dos Passos escribió lo confirma Arthur Koestler en su Autobiografía, en la que habla de una reunión que mantuvo con el enviado especial de Pravda, Mijail Koltsov, poco antes de partir en una misión de espionaje. También Ilya Ehrenburg, corresponsal de Izvestia, se refiere en Gentes, años, vida al Hotel Victoria, en el que por esas mismas fechas solía alojarse cuando pasaba por Valencia. Dice Ehrenburg que en él «los periodistas extranjeros tomaban cócteles, jugaban por las noches al póquer y se quejaban del aburrimiento», y un poco más adelante añade escuetamente: «Un día descubrieron a un espía en el Victoria». ¿Sería Rossembuch ése espía?

Como veremos, la vacilación ortográfica, sobre todo en la transcripción de apellidos extranjeros, es corriente en los documentos depositados en la Causa General, y de hecho el tal Rossembuch no tarda en reaparecer como Juan Rosemboom Barkhausen, que fue acusado de espionaje el 17 de enero del 37 y pasó por las checas de Baylía, Santa Úrsula y Salmerón. También Félix Politi Caresi (es decir, «el intérprete del Hotel Imperio, Polit»), acusado asimismo de espionaje, pasó por esas tres checas, y es muy probable que le perjudicara la coincidencia de su apellido con el de otro Politi que, según un informe citado por John Costello y Oleg Tsarev en su biografía de Orlov[61], dirigía los servicios de inteligencia italianos en Valencia desde 1930. En la Causa General se conserva la reproducción íntegra del texto del opúsculo de Félix Politi Los antros del terror stalinista. La checa de Santa Úrsula, fechado en octubre del 37 pero publicado un año después en Marsella por las Ediciones del POUM. Por ese escrito sabemos que los presos de Santa Úrsula que debían ser interrogados eran llamados entre las once y las doce de la noche, y que «los interrogatorios tenían lugar generalmente en un local de la avenida Nicolás Salmerón». Añade Politi: «Las acusaciones de espionaje, que no faltaban nunca, estaban combinadas hábilmente con miles de preguntas interesadas. Las afirmaciones de espionaje estaban generalmente tan fuera de lugar que resultaban ridículas […]. Esta parte del interrogatorio, tan inconsistente como burda, era más tarde comentada en las celdas del exconvento en medio de la broma y de la ironía sarcástica de los presos».

Las denuncias contra Rosemboom y Politi debían de carecer de todo fundamento, y al cabo de unas semanas fueron liberados. Robles no tuvo la misma suerte, y su vía crucis último puede reconstruirse por analogía con el relato que los otros dos han dejado de sus respectivas experiencias. ¿Por qué checas pasó tras su salida de Monteolivete? Podrían ser las de Baylía y Santa Úrsula, pero en tal caso no se explica por qué ni Melis ni Rosemboom ni Politi mencionan su nombre. Esas dos no eran, sin embargo, las únicas checas que dirigían los hombres de Loreto Apellániz. Estaban también la del chalet de Villa Rosa, la de las Escuelas Pías, la de la calle Sorní, de las que existen menos testimonios en la Causa General. ¿En cuál de ellas estuvo Robles? Fuera la que fuese, el trato que recibió no debió de ser muy diferente del sufrido por los otros detenidos: los largos encierros en un pequeño armario, las palizas intimidatorias, las amenazas de fusilamiento inmediato… Con tales prácticas se buscaba debilitar la voluntad y la resistencia del preso: prepararle, en suma, para el interrogatorio nocturno.

Los interrogatorios, como sabemos, se realizaban en una checa de la avenida Salmerón, y los encargados de llevarlos a cabo eran casi siempre especialistas extranjeros de la NKVD. Félix Politi cita como jefe de esos especialistas a un ruso llamado Leo Lederbaum[62], que en otros documentos aparece como Leverbau o simplemente como Leo. Juan Rosemboom, por su parte, habla de Peter Sonin y de su mujer, Berta, citados también en otros testimonios, y dice que «los comisarios y los agentes eran rusos y polacos». Entre ellos estaban Scheier Hochem (que aparece asimismo como Jorge Shaya), un tal Muller, una mujer llamada Nora, otro al que llamaban José el Boxeador… Se trata, desde luego, de nombres supuestos, distintos de los que esos mismos agentes habían empleado en anteriores misiones, distintos también de los que más tarde adoptarían, y establecer sus verdaderas identidades resulta poco menos que imposible.

El único nombre conocido aparece en la declaración prestada por un hombre llamado Jorge Pavloski Luboff, que fue acusado de espionaje a finales de marzo del 37 y pasó por las mismas checas que Rosemboom y Politi. En esa declaración se afirma que el jefe de la checa era «un judío polaco llamado Kinderman. Luego recuerda a un tal Belyaeff que luego también se denominaba Weiss y Blanc, individuo ruso de procedencia judía mandado por el gobierno soviético para organizar los servicios de contraespionaje». Ese Kinderman, que en otros lugares aparece como Shaja Kindemann, podría no ser sino el Scheier Hochem mencionado por Politi. Y ese Belyaeff tiene por fuerza que ser Belyaev, el supuesto secretario de la embajada soviética citado por Louis Fischer.

Que las actividades de Belyaev (que en ruso significa blanco, al igual que sus sobrenombres en alemán y francés) se desarrollaban principalmente en Valencia lo confirma el relato que el propio Orlov haría muchos años después a Edward P. Gazur. Que además Belyaev era el agente de rango más alto de la NKVD que intervenía personalmente en las actividades de la checa lo sugiere la declaración de Jorge Pavloski. Uno y otro dato deben llevarnos a concluir que muy probablemente fue él, Belyaev, quien se ocupó de dirigir los interrogatorios de José Robles en la checa de Salmerón. Los intérpretes de los hoteles valencianos podían ser un asunto para Peter Sonin y los demás; del antiguo intérprete de Gorev sólo podía encargarse él, Vasily Afanasievich Belyaev, que entonces tenía treinta y tres años (y que hasta su muerte, justo veinte años después, desempeñaría formalmente distintos empleos diplomáticos).

El asesinato de Robles habría podido decidirse en una conversación entre Belyaev y Orlov como la que debían de estar manteniendo cuando Rosenberg se los presentó a Louis Fischer. Así, al menos, habría sido si por las fechas en que Robles fue asesinado Orlov se hubiera encontrado en Valencia. Pero tal cosa no ocurrió. Por el libro de Gazur sabemos que Orlov sufrió a mediados de enero un accidente automovilístico en el que se fracturó dos vértebras. El domingo 17 fue trasladado en ambulancia a París e ingresado en la Clínica Bergère, y hasta el 21 del mes siguiente, también domingo, no recibió el alta médica que le permitió regresar a su casa de Bétera. Durante ese mes, «uno de los más aburridos de su vida», no abandonó sin embargo su trabajo. La embajada soviética en París le facilitaba diariamente los comunicados de Moscú y España, y dos veces al día dictaba las respuestas a su secretario. Además, permanecía en contacto telefónico con sus colaboradores en Valencia. Según su propio testimonio, sus interlocutores habituales eran Lev Mironov y Boris Berman. Ya he dicho que de este último no hay datos. En cambio, de Mironov sabemos por el libro de Donald Rayfield Stalin y los verdugos que era uno de los «secuaces acérrimos» del entonces jefe de la NKVD en la URSS, Nikolai Ivanovich Yezhov. Éste, de hecho, le enviaría en abril de ese mismo año a Novosibirsk, una de las principales ciudades de la Siberia central, para perseguir a los campesinos y trotskistas allí exiliados (o, como dice Rayfield, «para arrestar a cuantos individuos pudiera en los cuarteles del ejército y en las estaciones ferroviarias de la región») y dos meses después, cuando Mironov «estaba al límite de sus fuerzas», lo detendría para ejecutarlo. Con tales referencias, cabe pensar que, durante la ausencia de Orlov, Mironov se hizo cargo de la jefatura de la NKVD en España. ¿Consultó telefónicamente con Orlov el asunto de Robles? De no ser así, una decisión que en circunstancias normales habría correspondido a Orlov se habría tomado en Valencia, y a ella no habría sido ajeno el propio Mironov.

Fuera como fuese, esa decisión se tomó, y a partir de ese momento todo resulta más fácil de imaginar. Una fría noche de febrero del 37, Apellániz y sus hombres recibieron la orden de sus superiores soviéticos y se llevaron a Pepe Robles. ¿Adónde? Sin duda, a alguno de los campos de tiro que los soviéticos tenían en los alrededores de Valencia: al de El Saler, al de Paterna (el mismo curiosamente en el que Apellániz sería fusilado dos años después). Así debió de ser el lugar en el que Robles vivió sus últimos minutos. Luego alguien le descerrajó un par de tiros, y entre todos hicieron desaparecer el cadáver. Quién pudo ser el autor del disparo parece a estas alturas un enigma menor: acaso el propio Apellániz, acaso alguno de los otros…

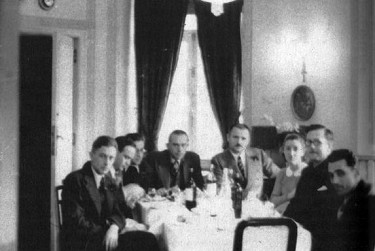

Mis conversaciones con Carlos García-Alix me facilitaron, además, una nueva hipótesis sobre la verdadera razón de la muerte de Robles, una razón en todo caso que Dos Passos no habría podido intuir. Mientras permaneció en Madrid, Robles formaba parte del personal de confianza de Vladimir Gorev y gozaba, por tanto, de la protección de los militares del GRU. Sabemos que, cuando el gobierno republicano dejó la capital a principios de noviembre del 36, Robles era uno más de los muchos funcionarios que lo siguieron hasta Valencia. También Alexander Orlov y sus colaboradores de la NKVD viajaron a Valencia, y se instalaron en el Hotel Metropol. En cambio, los principales mandos militares soviéticos (Gorev entre ellos) se quedaron a defender Madrid del asedio al que la sometían las tropas de Franco. Para esas fechas, entre la inteligencia militar y los servicios secretos de ese país se estaba gestando un áspero enfrentamiento, que los informes desclasificados han acabado sacando a la luz pero que entonces nadie reconocía abiertamente. El 7 de noviembre, día de la Revolución rusa, todavía Orlov y Gorev tuvieron tiempo de reunirse a comer en compañía de otras personas en un salón del madrileño Hotel Palace, y de esa comida han quedado unas fotografías en las que Gorev y Orlov aparecen presidiendo la mesa el uno al lado del otro. Pero la soterrada guerra entre ambos (es decir, entre la NKVD y el GRU) no tardaría en estallar. Así, el máximo jefe militar ruso, Yan Berzin[63] reprochaba al organizador de la NKVD que con su excesiva injerencia comprometiera la autoridad soviética y que tratara los asuntos de España como si ésta fuera una colonia de la URSS. Orlov, por su parte, comunicó al Kremlin su desfavorable opinión sobre Berzin, que, según él, era un experto en inteligencia militar pero no estaba cualificado para afrontar los asuntos bélicos de importancia.

Para cuando estos informes se enviaron a Moscú, Pepe Robles debía de estar ya muerto. Parece razonable pensar que en algún momento había percibido la tirantez entre los hombres de Berzin y los de Orlov, pero nada induce a sospechar que fuera consciente del riesgo que corría al alejarse de los militares soviéticos y perder su protección. Aunque no están documentadas represalias sobre otros intérpretes, ¿puede ser que Robles fuera una víctima de la pugna entre la NKVD y el GRU? En todo caso sería una víctima indirecta. Está claro que Robles no era lo suficientemente importante para convertirse en objetivo de Orlov. Con su detención, Orlov pretendía atacar a Berzin y sobre todo a Gorev, cuyo prestigio no hacía sino acrecentarse con la defensa de Madrid: de hecho, bastantes historiadores le consideran el auténtico salvador de la ciudad.

Dentro de la lógica estalinista, la jugada se presentaba sencilla: acusando de traición a Robles, se acusaba también a Gorev, al que se presentaba como alguien incapaz de seleccionar a sus colaboradores más cercanos. Las posteriores trayectorias de Berzin y Gorev confirman esta suposición. El propio Carlos García-Alix ha seguido el rastro de uno y otro, y el resultado son unas semblanzas incluidas en el libro Madrid-Moscú. En mayo de 1937, Vladimir Gorev fue destinado al frente del Norte en una misión condenada al fracaso. Llegó a Bilbao en compañía de su ya inseparable Emma Wolf, y el incontenible avance de las fuerzas enemigas le forzó a retirarse hacia Asturias, de donde sería rescatado en una complicada operación aérea. Poco tiempo después se le vio en Valencia. En ese momento, sin embargo, era ya un general caído en desgracia, y enseguida, hacia finales del 37 o principios del 38, fue llamado a Moscú, distinguido con la orden de Lenin e inmediatamente fusilado por orden de Stalin[64]. Pero su destino no hacía sino anticiparse al de su entonces superior, Semyon Uritski, y reproducir el del antecesor de éste, Yan Berzin, ambos obligados a volver a Moscú y fusilados.

Por la cantidad de militares que corrieron la misma suerte podría hablarse de una purga entre los miembros del GRU enviados a España. El asesinato de Robles, en tal caso, no sería sino un prólogo a esa purga, y cabe preguntarse si, una vez detenido, habría habido algún modo de evitar su muerte. ¿Importaba algo lo que Robles supiera sobre el poder soviético en el seno del gobierno? ¿Importaba algo el hecho de que hubiera podido cometer una indiscreción en un café? Que existieran pruebas contra Robles era intrascendente, porque Robles era precisamente la prueba: una prueba contra Gorev. En la estrategia de Orlov, encarcelarle para más adelante soltarle no servía de nada. Lo que la NKVD buscaba era poner en entredicho a Gorev colocando a su sombra el espectro de un traidor. La liberación de Robles estaba descartada porque habría constituido una confirmación de su lealtad a la República e, indirectamente, de la autoridad de Gorev. Es posible que su destino estuviera escrito desde el momento mismo en que fue detenido en Valencia, e incluso antes. A Robles se le detuvo para ejecutarle y, por perverso que parezca, era su ejecución la que debía convertirse en la principal prueba de su traición. No se fusiló a un traidor: se fusiló a un hombre para hacer de él un traidor.