3

La preocupación de Dos Passos por el destino de la República española le llevó, en el otoño de 1936, a proponer la creación de un servicio de noticias que informara de un modo independiente y veraz sobre el desarrollo de los acontecimientos. Dos pensaba que, presentando a los norteamericanos la auténtica situación española, la administración Roosevelt se vería forzada a permitir la venta de armas al gobierno. Por entonces no eran pocos los que consideraban trotskista a Dos Passos, cuyo nombre figuraba entre los de los miembros del Comité Americano para la Defensa de Trotski. En su biografía del escritor, Virginia Spencer Carr[32] ha demostrado que esa inclusión se realizó sin su consentimiento, pero el compromiso de Dos Passos con las causas de la izquierda seguía en pie. Una vez que se hubo frustrado el proyecto del servicio de noticias, el novelista concibió la idea de rodar un documental que mostrara la precariedad de las condiciones de vida del pueblo español durante la guerra. Con tal motivo se asoció con Lillian Hellman, Archibald MacLeish y Ernest Hemingway para constituir la empresa Contemporary Historians, que debía producir la película. Para dirigirla hablaron con el holandés Joris Ivens, que se encontraba en los Estados Unidos invitado por la Film Alliance y había empezado a trabajar en un proyecto para la Fundación Rockefeller. El responsable de la fotografía sería John Ferno, colaborador habitual de Ivens.

Tanto Ivens como Ferno eran militantes comunistas. Según contaría el propio Dos Passos en The Theme Is Freedom, poco antes de embarcar con Katy en el transatlántico que les llevaría a Europa, estuvo cenando en Nueva York con el anarquista Carlo Tresca, que le advirtió de que le iban a poner en ridículo: «John, they goin’ make a monkey outa you…, a beeg monkey». Cuando Dos replicó que Hemingway y él tenían el control sobre lo que se iba a filmar, Tresca se echó a reír y señaló que Ivens era miembro del Partido Comunista. Según él, todo lo que vieran o hicieran sería aprovechado por el partido para sus propios intereses. «Si en España a los comunistas no les gusta alguien, le pegan un tiro», añadió.

Las advertencias de Tresca no alteraron los planes. Ivens se haría cargo de la realización, y Hemingway, ayudado por Dos Passos, del guión. Surgieron entonces las primeras discrepancias entre los dos viejos amigos: mientras Dos quería que Tierra española se centrara en los problemas cotidianos de la gente, a Hem le interesaba reflejar la evolución de la campaña militar. Como sugiere Townsend Ludington, tales diferencias podían encubrir otras de naturaleza bien distinta: Hemingway acababa de iniciar su relación con Martha Gellhorn, y es probable que sus sentimientos de culpa con respecto a su mujer, Pauline, se intensificaran ante la presencia de Dos Passos y Katy, dos de los mejores amigos de ésta.

En esta ocasión, Dos no viajaba a España para escribir artículos o reportajes sino para colaborar en una película de propaganda de la causa republicana. A pesar de todo, buena parte del viaje puede reconstruirse gracias, en primer lugar, a los textos que durante esas semanas escribió para los medios de comunicación y que al año siguiente recogería en Journeys Between Wars[33] y, en segundo lugar aunque con las lógicas reservas, a la recreación novelística que al final de su vida haría en Century’s Ebb. Katy y él se detuvieron primero en París, donde Dos constató que la sociedad francesa estaba dividida entre los conservadores temerosos del socialismo y los izquierdistas temerosos del fascismo. Asistió al funeral por unos jóvenes muertos por miembros de la organización filofascista Croix de Feu del coronel Casimir de la Rocque, habló con ultraderechistas que acusaban a los gobernantes del Frente Popular de ser lacayos de Moscú y acudió al Quai de Bourbon a entrevistar a Léon Blum, «un conversador claro e inteligente, que se adelanta a hablar de otra cosa en cuanto tus labios empiezan a formar la palabra España». La cuestión de la ayuda militar a la República no pudo, por lo tanto, ser planteada.

Siguiendo un consejo que les había dado Carlo Tresca[34], Katy no acompañaría a su marido a España. A comienzos de abril, Dos se despidió de ella y tomó un tren para Perpiñán. En el café de la antigua Bolsa se encontró con grupos de hombres con boinas polvorientas que hablaban en catalán, y anotó: «Más españoles, una numerosa población de refugiados andrajosos». Buscó el Café Continental y preguntó por el dueño. Éste le presentó a un individuo que le hizo pasar a un cuarto. En la pared había un mapa de España con las líneas del frente señaladas con banderitas. «Los nuestros», dijo el hombre, indicando la zona republicana. Del Continental salió para montar en el camión que debía llevarle a Valencia. Su conductor era un comunista francés que hasta la pérdida de dos dedos en un accidente laboral había trabajado como tapicero. El camión transportaba un cargamento de armas y teléfonos de campaña y, para conseguir introducirlo en territorio español, tuvieron que burlar un par de controles policiales.

Una vez cruzada la frontera, realizaron frecuentes paradas para encontrar a las personas encargadas de proporcionarles los vales de combustible. En Gerona, Dos se fijó en que «las paredes estaban cubiertas de proclamas de guerra» y «los cristales de los negocios habían sido reforzados con delgadas cintas de papel engomado». Tras pasar la noche en un hotel que estaba bajo control de la CNT, salieron para Barcelona. Lo primero que hicieron fue tomar un café en las Ramblas, donde los locales exhibían unos rótulos que anunciaban su incautación por la CNT o la Generalitat. Después dieron bastantes vueltas hasta encontrar una escuela transformada en depósito central de maquinaria: era allí donde debían dejar su «carga de máquinas mortíferas». Reanudaron el viaje, y al pasar por Sitges se detuvieron en el bar de un amigo del conductor que «apoyaba decididamente al gobierno de Valencia y estaba en contra del de Barcelona y de todos los comités y sindicatos locales». De camino hacia Tarragona, «a la luz de los faros, proyectándose sobre las paredes pintadas de blanco», vieron a cinco jóvenes que cruzaban el camino por delante del camión. «Había algo extraño en su forma de andar. A todos ellos les faltaba una pierna», escribió Dos Passos. Más tarde recogieron en una gasolinera a un miliciano que se iba de permiso a su casa. Se enteraron de que había habido bombardeos en Tortosa y el miliciano exclamó: «¡Magnífico! Iremos a Tortosa y dormiremos tranquilamente». Eso fue, en efecto, lo que hicieron, y a la mañana siguiente se despidieron del miliciano en Castellón.

Cuando llegaron a Valencia, Dos observó que la ciudad no ofrecía un aspecto muy distinto del de las otras veces que había estado allí: «Los vendedores callejeros y los anuncios eran semejantes a los de la época de la feria anual, y la única diferencia residía en el abigarramiento de los uniformes militares y los rifles y las cartucheras y las gorras con borlas de los milicianos. En vez de corridas de toros, los carteles anunciaban la guerra civil». Frente al «heroico Madrid» se hablaba entonces del «Levante festivo», y la percepción de Dos Passos coincide en líneas generales con la de Salazar Chapela[35], quien dejó escrito que «únicamente identificábamos entonces la guerra por la profusión en los hombres de zamarras de cuero, por la construcción de refugios públicos aquí y allá, por algunos sacos terreros colocados protectivamente delante de algunas puertas y ventanas y por el paso de algún que otro camión, casi siempre a noventa por hora, cargado de milicianos barbudos y armígeros».

Dos Passos y el conductor pararon ante el Hotel Internacional, próximo a la estación y ocupado en gran parte por miembros de las Brigadas Internacionales. Allí el novelista se despidió de su compañero de viaje, que debía entregar el camión y regresar a París en tren. Acto seguido, acudió a la Oficina de Prensa Extranjera a presentar sus credenciales.

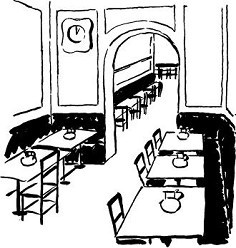

La oficina tenía su sede en el último piso de una antigua y destartalada mansión a la que, en palabras de Arturo Barea[36], se accedía por una «suntuosa y sucia» escalera que, a través de un vestíbulo «con las paredes tapizadas de brocado, descolorido por los años», conducía a un laberinto de pasillos y habitaciones «llenas de máquinas de escribir, de multicopistas, de sellos de caucho, de montañas de papel». No muy distinta es la descripción que en sus memorias hace Constancia de la Mora, entonces subdirectora y poco después directora de la oficina: máquinas de escribir, desordenadas pilas de papel carbón, sucias cuartillas aquí y allá, paredes desconchadas, mesas rebosantes de carteles de propaganda y periódicos de todos los países del mundo… En medio de ese desbarajuste, los empleados preparaban paquetes, corregían artículos y buscaban direcciones en los ficheros, mientras los corresponsales extranjeros esperaban en una salita contigua, sentados en un sofá de alto respaldo que hacía juego con las dos butacas de la estancia.

A Dos Passos la oficina le pareció «agradable pero un poco molesta: como un club. Uno se encuentra con viejos amigos, lee las hojas mimeografiadas que informan sobre lo que el gobierno quiere que uno sepa. Se recogen rumores. En el interior, después de una sala de mecanógrafos, en una alcoba de pesados cortinajes, se encuentra el censor en persona, que tiene aspecto de lechuza con sus grandes gafas, sentado detrás de un pequeño escritorio, bajo una luz azul». Por la descripción que Dos Passos hace de él sabemos que quien le recibió fue el director de la oficina, Luis Rubio Hidalgo, del que tanto Barea como Constancia de la Mora hablan en sus respectivos libros autobiográficos. Si el retrato que Arturo Barea nos dejó de Rubio Hidalgo resulta poco seductor («un cráneo lívido y calvo provisto de gafas ahumadas con montura de concha»), tampoco el que le hizo Constancia de la Mora lo mejora demasiado: un hombre de calvicie incipiente, bigote pequeño y gafas azules, cuyo color malsano no hacía sino delatar la oscuridad casi constante del despacho en el que trabajaba.

No es la primera vez que el nombre de Luis Rubio Hidalgo aparece en esta historia: había sido él quien, un mes antes, había dado oficiosamente a Coco Robles[37] la noticia de la más que probable ejecución de su padre. Aquella mañana de abril, un desconsolado Coco Robles salió al encuentro de Dos en la oficina y rápidamente le puso al corriente de lo ocurrido. La consternación del escritor norteamericano resulta fácil de imaginar: las últimas noticias que tenía de su amigo español (al que, «conociendo su saber y su sensibilidad, consideraba indispensable para el documental») eran anteriores a su desaparición. Esa consternación, por otro lado, no estaba exenta de un punto de incredulidad. También de esperanza: si la muerte de Pepe Robles no había sido confirmada oficialmente, cabía la posibilidad de considerarla uno más de los muchos «rumores» que se recogían en sitios como aquél. De su entrevista con Rubio Hidalgo salió Dos Passos con la promesa de que, al día siguiente, en el curso de un almuerzo con periodistas, podría tratar personalmente el asunto con el ministro Álvarez del Vayo.

Esa misma tarde acudió a visitar a Márgara. La vivienda de los Robles en Valencia no estaba ya en el edificio en cuyo ascensor Coco había dado a su madre y su hermana la trágica noticia. Hacía un par de semanas que, por razones económicas, se habían mudado a un modesto piso de barrio. Dos consiguió encontrarlo no sin dificultades, y el aire desesperado de Márgara y la precariedad de sus condiciones de vida le convencieron de la gravedad de la situación. Más tarde comentaría a Maurice Coindreau[38] que hasta le pareció que estaba «muy enferma, probablemente con tuberculosis en un pulmón». La inopinada aparición de Dos Passos fue para Márgara una última esperanza a la que agarrarse. Siendo él quien era, las autoridades tendrían que proporcionarle todas esas informaciones que a ella le habían sido negadas una y otra vez: por qué había sido detenido su marido, qué cargos había contra él, si era cierto o no que había sido ejecutado. No es difícil imaginar la conversación que ambos sostuvieron, y el propio Dos Passos proporciona algunas pistas en Century’s Ebb, en la que José, Márgara, Coco y Miggie Robles aparecen respectivamente como Ramón, Amparo, Paco y Lou Echevarría. «¿Puede ser que se hubiera hecho enemigos? Estaba acostumbrado a hablar con libertad», pregunta a Amparo el alter ego del escritor, Jay Pignatelli, y ella contesta: «No últimamente. No le habrías reconocido. Se había vuelto muy cuidadoso con lo que decía».

Sin dar nombres e incluyendo, acaso de forma deliberada, alguna leve imprecisión, Dos Passos escribió sobre la tragedia de los Robles en un texto de Journeys Between Wars en el que evocaba a una «mujer con su hijo que dispone apenas de lo necesario para pagar una habitación barata, sin aire, mientras aguarda a su esposo. No le dijeron nada, se lo llevaron para interrogarlo, algunas cositas que debían aclararse, tiempos de guerra, no hay que alarmarse. Pero pasaron días y meses sin noticias. Las colas en las comisarías, la apelación a los amigos influyentes, el terror creciendo lentamente que destroza a la mujer». Un poco más adelante, da rienda suelta a los peores augurios sobre la suerte de Pepe Robles y habla de «las mil maneras en que puede declararse culpable a un hombre, la observación que uno formuló de pasada en un café y que alguien anotó, la carta que había escrito el año anterior, la frase garabateada en una libreta de apuntes, el hecho de que un primo se encuentre en las filas enemigas, y el extraño sonido que las propias palabras causan en los oídos cuando las citan en la acusación». Y añade: «Le ponen a uno un cigarrillo en la mano y se camina hacia el patio a enfrentar a seis hombres a los que jamás se ha visto. Apuntan. Esperan la orden. Disparan».

Se alojaba Dos Passos en la Casa de la Cultura, un hotel (el Palace) que el gobierno había puesto a disposición de algunos profesores y escritores republicanos y que popularmente era conocido como la Casa de los Sabios. El estado de ánimo del novelista le impediría guardar un buen recuerdo de ella: «La entrada es triste; la cena, una melancólica función. Es como estar en cuarentena. Nos sentimos como baúles colocados en el desván de alguien».

Al día siguiente acudió al almuerzo con el que Álvarez del Vayo agasajaba a los periodistas extranjeros en el Grao, «el grande y viejo restaurante de la playa donde hace años… ¡la paella era tan buena!». Dos Passos tomó nota de la «curiosa dicción sibilante» con la que, producto sin duda de su acentuado prognatismo, pronunció el ministro su discurso en español y francés, y dejó constancia de su malestar cuando escribió: «El vino es bueno. La vieja y famosa paella. Pero en los almuerzos oficiales los alimentos no se digieren». Dos Passos había coincidido en el Ateneo con Álvarez del Vayo en los tiempos en que éste era un prestigioso periodista de izquierdas, pero nunca le había resultado demasiado simpático. Consiguió abordarle al final de la comida, y el ministro insistió en hablar de Tierra española, a cuyo equipo de rodaje estaba dispuesto a dar toda clase de facilidades. Pero de lo que Dos Passos quería hablarle era del asunto de Robles. Álvarez del Vayo le dejó hablar unos instantes. Luego declaró sentir «ignorancia y disgusto», prometió averiguar más cosas y se despidió con precipitación. El escritor le miró marchar, rodeado de su séquito de colaboradores.

¿Ignorancia sobre el caso Robles, que había sido uno de los temas habituales de conversación entre los intelectuales desplazados a Valencia? ¿Ignorancia cuando es más que probable que Márgara hubiera acudido a él en petición de auxilio? La alusión de Dos Passos a la mala digestión de la paella podría encubrir no sólo una sensación de malestar sino también un razonable escepticismo ante los buenos deseos expresados por el ministro. ¿Cumpliría éste su promesa de averiguar más cosas? Fuera como fuese, Dos Passos decidió seguir con sus propias indagaciones en Madrid.

Debió de ser esa tarde cuando concedió al corresponsal de Última Hora unas declaraciones que el día 19 aparecerían publicadas con el titular: «Els espanyols destruiran el feixisme a Europa i, per consegüent, al món». En la entrevista hablaba de su viaje a España («me ha resultado muy agradable no ver por los caminos los tricornios de los guardias civiles, que eran muy pintorescos pero tenían un aire demasiado siniestro») y de las simpatías que por la causa republicana habían manifestado artistas como Charles Chaplin, Clark Gable o James Cagney. Después Dos Passos paseó por el puerto en compañía de unos periodistas franceses y contempló algunos de los barcos rusos que transportaban armas para la República, «buques de carga con los nombres tachados con pintura que se deslizan sin luces a través del bloqueo, los “mexicanos”, como se los llama».

En algún momento se produjo su encuentro con «un viejo amigo que me lleva a ver el sitio donde están depositados los cuadros del Prado». ¿Quién era ese viejo amigo cuyo nombre omite Dos Passos? Según todos los indicios, no era sino Luis Quintanilla[39], el artista santanderino a cuya excarcelación habían contribuido Hemingway y Dos Passos tras la fracasada insurrección de Asturias. En abril de 1937, Quintanilla era miembro de la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, creada por el gobierno republicano con el propósito de poner a buen recaudo las principales obras del patrimonio artístico nacional: eso explica su fácil acceso a los almacenes en los que estaban depositados los cuadros del Museo del Prado. Pero en abril de 1937 Quintanilla era también un espía. Debido a su estrecha amistad con Luis Araquistáin, embajador de la República en París, hacía unos meses que Quintanilla se dedicaba a recabar información entre los núcleos de refugiados españoles en el sur de Francia (principalmente, en Biarritz y Bayona) y a transmitirla al gobierno a través de una red de contactos de la que formaba parte el cineasta Luis Buñuel. Sus visitas a Valencia eran habituales. Allí se encontraba cuando Dos Passos llegó a la ciudad y, aunque éste da a entender que el encuentro tuvo lugar por la tarde, no se puede descartar la posibilidad de que se hubiera producido en el curso del almuerzo con Álvarez del Vayo, viejo amigo de Quintanilla. ¿De qué hablaron el pintor y el novelista mientras paseaban entre los cuadros protegidos por lonas y bastidores? Indudablemente, de Robles, y Quintanilla recomendó al angustiado Dos Passos que, cuando fuera a Madrid, hablara con su hermano Pepe. Éste, que en Century’s Ebb aparece como Juanito Posada, trabajaba en los servicios de contraespionaje republicano como miembro de la Brigada de Policía de la Agrupación Socialista Madrileña (y, a partir de agosto, del Servicio de Investigación Militar o SIM). Sin duda, Pepe Quintanilla podría ayudarle a averiguar lo ocurrido con Robles.

Tras su encuentro con el santanderino, el norteamericano pasó nuevamente la noche en la Casa de la Cultura, y por la mañana acudió al Hotel Victoria: «Ese nido de corresponsales, agentes gubernamentales, espías, traficantes de municiones y mujeres misteriosas se halla ahora vacío y silencioso». Ante el hotel le esperaba el Hispano-Suiza que la Generalitat había puesto a disposición de un «famoso periodista francés» no identificado[40]. La carretera que llevaba a Madrid presentaba un estado bastante mejor del que Dos Passos había supuesto, y los viajeros aprovecharon las paradas en los diferentes controles para bajar y estirar las piernas. No vieron movimientos de tropas hasta que llegaron a las afueras de Alcalá de Henares: «jóvenes con cascos inadecuados, camiones y hombres marchando en formación». El automóvil les dejó delante del Hotel Florida, en la plaza de Callao. Allí Dos Passos sintió por primera vez la proximidad del frente: «Mientras acomodamos los bultos en la acera, nos detenemos súbitamente. El ruido que se oyó cuando el motor se detuvo fue de ametralladoras».

El Florida era el hotel en el que se alojaban los corresponsales y escritores extranjeros, entre ellos Hemingway, que solía pasearse con un singular uniforme caqui y unas lustrosas botas de caña alta. La primera persona conocida a la que Dos Passos vio en el hotel fue Sidney Franklin, torero de Brooklyn y buen amigo de Hemingway que había viajado desde Valencia en compañía de Martha Gellhorn. El encuentro entre los dos escritores fue brusco. Hemingway le preguntó cuánta comida les llevaba y reaccionó con indignación cuando le vio sacar cuatro tabletas de chocolate y cuatro naranjas: «We damn near killed him». Persistía entre ellos la tirantez que ya en Nueva York había empezado a manifestarse, y la exaltación con que Hemingway vivía la experiencia de la guerra, tan alejada de la sensibilidad pacifista de Dos Passos, no parecía que pudiera contribuir a arreglar las cosas.

Dos Passos no tardó en reanudar sus averiguaciones sobre la suerte de Robles. Por supuesto, una de las personas con las que se entrevistó fue Pepe Quintanilla[41], quien, de acuerdo con lo que se dice en Century’s Ebb, tenía su despacho en el edificio de la Telefónica en la Gran Vía madrileña. El sobrino de Pepe e hijo de Luis, Paul Quintanilla, ha escrito en la biografía de su padre: «Pepe le dijo que sí, que conocía los pormenores del caso pero que carecían de importancia, y que él, Dos Passos, no tenía que darle más vueltas». Dos Passos no se dio por satisfecho con esta respuesta y siguió investigando, pero toda la gente con la que hablaba se limitaba a asegurarle que su amigo tendría un juicio justo. Nadie, sin embargo, sabía darle noticias precisas sobre su paradero, y Dos, que todavía albergaba la esperanza de que Robles estuviera preso y no cesaba de revisar listas, sospechaba que a su alrededor se estaba urdiendo una conspiración de silencio y mentiras. Algún tiempo después, recordaría que sus constantes indagaciones disgustaban a varias de las personas con las que colaboraba en el proyecto de documental: «¿Qué es la vida de un hombre en un momento como éste? No debemos permitir que nuestros sentimientos personales nos dominen…» Entre esas personas se encontraba, sin duda, Hemingway. La antigua amistad entre ambos estaba a punto de romperse.

No muy lejos del Hotel Florida, el rascacielos de la Telefónica («the proud New York baroque tower of Wall Street’s International Tel and Tel, símbolo del poder colonizador del dólar») se había convertido en el emblema de la defensa de la ciudad. «Cinco meses de bombardeos le han causado en realidad muy pocos perjuicios», escribió Dos Passos. En ese edificio, además del despacho de Pepe Quintanilla, estaba la sede madrileña de la Oficina de Prensa Extranjera, en la que el novelista se encontró con «un español cadavérico y una mujer austríaca pequeña y rolliza, de voz agradable», que no eran otros que Arturo Barea y su compañera, Ilsa Kulcsar. Barea, que aún no había publicado ningún libro, había sido contratado por Luis Rubio Hidalgo en las primeras semanas de la contienda. Luego éste había seguido al gobierno republicano a Valencia, y Barea se había tenido que hacer cargo de la oficina madrileña y de los escasos cinco empleados que habían permanecido en la capital. Todavía en noviembre del 36 había aparecido Ilsa, una veterana socialista que había viajado a España para participar en la lucha contra el fascismo y que le ayudó a reorganizar el servicio de censura y prensa extranjera. El abandono en el que había quedado el departamento había dado pie a una sorda pugna por su control. Buena prueba de ello es el hecho de que el enviado de Pravda, Mijail Koltsov (hombre de gran autoridad pese a que Koestler[42] lo describa como «de baja estatura, delgadito, de aspecto insignificante, de ademanes pausados y ojos descoloridos»), se hubiera presentado en la oficina y hubiera amenazado a Barea: «Esto es una vergüenza. Quienquiera que sea el responsable de esta clase de sabotaje merece que le fusilen». Entre esas tensiones y un trabajo que le ocupaba dieciocho horas diarias, la salud física y mental de Barea se resintió gravemente: no es de extrañar que Dos Passos lo retratara como «un hombre nervioso, mal nutrido y falto de sueño».

Cuando escribió esto, no podía imaginar hasta qué punto eran atinadas sus impresiones[43]. Un día antes, un obús había entrado en la habitación de Barea en el Hotel Gran Vía y reducido los zapatos de Ilsa a un montón de trozos de cuero retorcidos y chamuscados y, al montar él en un automóvil, había encontrado un pedazo todavía tembloroso de cerebro humano pegado al cristal. Eso, unido a dos bombardeos de los que fue testigo desde la ventana de la habitación, le provocó un colapso nervioso que durante unas semanas lo mantuvo prácticamente incapacitado para el desempeño de su misión. Aquella tarde en la Oficina de Prensa, mientras Dos Passos le regalaba un ejemplar dedicado de El paralelo 42, Barea estaba a punto de hundirse en lo que más adelante le sería diagnosticado como un shell shock o síndrome de los bombardeos, que suele incluir fiebre y vómitos pero también pesadillas, alucinaciones, ataques de pánico: «Las gentes y las cosas alrededor de mí se borraban y contorsionaban en formas fantasmales, tan pronto como perdían el contacto directo conmigo. Me aterrorizaba estar en una habitación solo y me aterrorizaba estar en la calle entre las gentes». Su lastimoso estado, sin embargo, no le impediría recordar en La forja de un rebelde el encuentro suyo y de Ilsa con Dos Passos, «un huésped a quien yo quería y respetaba, que hablaba de nuestros campesinos con una comprensión gentil y profunda, mirándonos a uno y a otro con sus ojos castaños, inquisitivos».

Lo curioso es que el desmoronamiento de Barea se había gestado mientras Ilsa y él atendían a una delegación de damas británicas encabezada por la duquesa de Atholl, y que Dos Passos iba a aludir a esas mismas señoras en uno de sus escritos de esos días. Barea e Ilsa fueron los encargados de organizarles unas jornadas de «turismo de guerra» que incluían una excursión por el Madrid bombardeado, una visita al frente, una recepción oficial ofrecida por el general Miaja… Cuando el gerente del hotel les avisó del incendio que el obús había causado en su habitación, las damas subieron con ellos y manifestaron a Ilsa su consternación por el asunto de los zapatos. El episodio sobre el que escribió Dos Passos tuvo también lugar en el Hotel Gran Vía, concretamente en el comedor subterráneo en el que los corresponsales solían reunirse para dar cuenta de sus tristes menús de racionamiento. En las mesas había también milicianos, brigadistas de parranda y algunas «jovencitas de la brigada del placer», y un hombre borracho, al ver los manjares con que se agasajaba a la duquesa y las otras damas, protestó de forma tan airada que los camareros se apresuraron a servir a los demás unas raciones de pescado con espinacas.

En su libro autobiográfico dejó escrito Barea: «Convites en el bar del Gran Vía, convites en el bar Miami, convites en el bar del Hotel Florida». Ése era el ambiente en el que se movían los periodistas y escritores extranjeros, que apenas si salían de «un círculo de ellos, con una atmósfera suya, rodeados de un coro de hombres de las Brigadas Internacionales, de españoles ansiosos de noticias y de prostitutas atraídas por el dinero abundante y fácil». Ése fue también el ambiente que Dos Passos conoció durante aquella estancia en Madrid. Sus textos de ese mes de abril incluidos en Journeys Between Wars reflejan sus paseos por la ciudad sitiada: la primera barricada de defensa, muy próxima al hotel; la barricada siguiente, en la que un sonriente centinela cubano le pidió el salvoconducto; las trincheras con sacos terreros de la plaza de España, en una de cuyas esquinas un grupo de las Brigadas Internacionales esperaba la comida… Después, «uno abre una puerta de cristal y se encuentra con… ¡el frente! La puerta de cristal se abre al espacio, y a nuestros pies hay una fuente llena de trozos de mampostería y muebles destrozados, luego la avenida desierta y, del otro lado, cruzando el Manzanares, una magnífica visión del campo enemigo». Es probable que fuera entonces cuando se produjo uno de los encuentros con Hemingway a los que se alude en Century’s Ebb[44]. Según Dos Passos, Hemingway había salido a dar un temerario paseo por el frente en compañía de un científico inglés. Estaban los dos a tiro de la artillería franquista y, cuando un cabo del ejército republicano les reprochó su imprudencia, ellos se alejaron con andares majestuosos. Muy poco después, Dos Passos se los encontró «hinchados como pavos». Si no les habían disparado fue porque era la hora de comer y, al menos en teoría, los soldados españoles esperaban a terminarse el almuerzo antes de volver a pegar tiros.

En otra de sus caminatas no pudo Dos Passos dejar de registrar que el Hotel Alfonso (en el que se había alojado con Katy en el verano de 1933) había recibido tantos impactos de obús que parecía un queso suizo. Y en otra, finalmente, se topó con «la división de El Campesino, con sus nuevos uniformes de color caqui, desfilando con las banderas, los cañones y los vehículos italianos capturados en Brihuega».

Hizo pocas salidas fuera de Madrid. La más destacada fue la visita al cuartel que las Brigadas Internacionales tenían en el antiguo castillo del duque de Tovar, en la provincia de Guadalajara. Junto a otros corresponsales, Dos Passos fue invitado a la ceremonia con que se celebraba la creación de una nueva brigada, formada sobre la antigua Brigada 15. Además de varios altos funcionarios del Ministerio de la Guerra, estuvieron presentes el general Walter, Miaja, Líster, el coronel Rojo. Se pasó revista a las tropas, se pronunciaron discursos en español, francés, alemán y ruso, y al final la bailaora Pastora Imperio y la cantaora Pastora Pavón («La Niña de los Peines»), a las que Hemingway homenajearía en Por quién doblan las campanas, actuaron para los soldados allí reunidos. «Fue una fiesta bastante angustiosa, con los vítores, los desfiles, el Himno de Riego, las arengas de los jóvenes jefes que en sus vidas privadas habían sido carpinteros o estibadores o herreros», se dice en Century’s Ebb.

María Teresa León habla en Memoria de la melancolía de una foto hecha en el frente en la que aparecen ella, Dos Passos, Alberti, Hemingway y el general Walter, «aquél que luego mataron justo cuando entraba victorioso en Varsovia después de besar la tierra dos veces suya». Fue ese día cuando se tomó la foto. Hacía poco que Alberti y María Teresa habían regresado de Moscú, y es probable que Dos Passos y el poeta gaditano se hubieran visto con anterioridad en Madrid. Lo que es seguro es que, dondequiera que hubiera tenido lugar ese primer encuentro, el trágico destino de Robles Pazos ocupó buena parte de su conversación.

Recordemos que, antes de la llegada de Dos Passos a España, Rafael Alberti ya había recurrido a «las autoridades» por la misma causa. Parece, de todos modos, que las simpatías mutuas eran limitadas. Ya en una carta de 1934 a Pepe Robles[45], Dos Passos se había referido al andaluz con cierta displicencia: «¿Te he escrito que he recibido las poesías de Alberti? Es un muchacho simpático, pero francamente ¿no te parecen un poco sosas las poesías? Si todos los muchachos sin talento se ponen revolucionarios, no tendremos revolución hasta el Juicio Final». Ahora, convertido Alberti en una de las estrellas más rutilantes del comunismo español, las antiguas reticencias de Dos Passos debían de haberse robustecido, y a ello no podían ser ajenas las quejas de Márgara sobre el comportamiento de algunos viejos amigos de su marido que, habiendo podido ayudarla, ni siquiera se habían interesado por su situación. ¿A qué viejos amigos iban principalmente dirigidas esas quejas? A aquéllos que con el creciente poder del Partido Comunista habían adquirido notoriedad e influencia: uno de ellos era el entonces subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública, Wenceslao Roces; otro, el propio Alberti, quien, cuando Dos Passos estaba a punto de descubrir la trágica suerte que el destino había deparado a Robles, era recibido en el Kremlin. La prensa comunista dio gran relevancia a esa recepción. Al día siguiente de la fiesta de la Brigada 15, Dos Passos pudo leer las declaraciones de Alberti al diario Ahora, órgano de las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas, controladas de hecho por los comunistas): «Tengo una gran fe —nos dijo el camarada Stalin— en la juventud española». Y cuatro días después es posible que leyera también el artículo que María Teresa León publicó en ese mismo periódico sobre la calurosa acogida que a su marido y a ella les había sido dispensada en el Kremlin. De esas mismas fechas es la media página que Mundo Obrero les dedicó y en las que Alberti ponderaba la figura de Stalin, «tan noblemente humano», «tan sencillamente afectuoso».

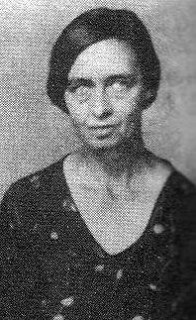

La foto de la que habla María Teresa León debe de ser la última que Dos Passos y Hemingway se hicieron juntos, ya que la ruptura entre ellos prácticamente se consumó esa misma tarde[46]. Entre los otros corresponsales que asistieron a la celebración militar estaba la escritora Josephine Herbst, que en The Starched Blue Sky of Spain nos dejó la más completa versión sobre lo ocurrido. Como los otros, Josie Herbst se alojaba esos días en el Florida, y Dos Passos la menciona de forma indirecta en una de sus crónicas españolas, aquélla en la que relata una madrugada de bombardeos en el hotel. Por los despachos que por esas fechas mandaba Hemingway a la North American Newspaper Alliance (NANA) podemos imaginar las consecuencias de esos bombardeos, como el cadáver del hombre que yacía con la ropa rota y polvorienta junto a «un montón de escombros y un hoyo grande en la acera, de donde el gas de la tubería escapaba causando la impresión de un espejismo en el fresco aire de la mañana». Dos Passos vivió el bombardeo desde el interior del hotel: «Nuevamente ese chillido, ése estruendo, ese ruido, ese campanilleo de una bomba explotando en algún sitio. Luego, otra vez el silencio, sólo interrumpido por los débiles aullidos de un perro herido, y muy despacio desde uno de los techos de abajo asciende una mancha de humo amarillo que se espesa y desparrama en el aire sereno». Los proyectiles siguieron cayendo y, en mitad de la confusión y de las precipitadas carreras de los huéspedes a medio vestir, «una novelista de Iowa completamente vestida» se hizo cargo del café y lo distribuyó en vasos entre las personas que la rodeaban.

Josephine Herbst había nacido en Sioux City, Iowa, en 1892. El 17 de abril, después de que las bombas despertaran intempestivamente a los huéspedes del hotel, Hemingway la invitó a tomar un trago de coñac en su habitación del cuarto piso. El novelista, aprovechando la antigua amistad de Josie con Dos Passos, quería que hablara con éste y le disuadiera de seguir indagando sobre Robles. Pero ella ya sabía que Robles estaba muerto: se lo habían dicho confidencialmente en Valencia, donde, preocupados por el celo investigador de Dos, temían que «pudiera volverse contra su causa si descubría la verdad y confiaban en evitar que hiciera ninguna averiguación mientras estuviera en España». El problema era que Josie, para proteger el anonimato de su informante, había jurado guardar el secreto. Ahora, sin embargo, le parecía injusto mantener a Dos en su «angustiada ignorancia», y se sinceró con Hemingway: «El hombre ya está muerto. Quintanilla tendría que habérselo dicho a Dos». A Hemingway la noticia le cogió por sorpresa. ¿Qué podían hacer? Decírselo, por supuesto. Pero, como Josie había prometido no hacerlo, Hemingway decidió que se lo diría él mismo en cuanto se presentara la ocasión y que alegaría haberlo sabido por «alguien de Valencia que estaba de paso y cuyo nombre no debía ser revelado».

Ese mismo día iba a celebrarse la fiesta de la Brigada 15. De invitar a los escritores norteamericanos se habían ocupado Rafael Alberti y María Teresa León. Pese a su admiración por Sobre los ángeles, Josephine Herbst no pudo evitar sentirse a disgusto en presencia de la pareja, cuya animación y parloteo, «que fluían con una vivacidad de canarios alegres, no conectaban con mi estado de ánimo», y habría preferido ahorrarse la compañía del poeta, con sus «relucientes botas militares y su cámara en la mano, y con su afición a organizar fotos de grupo, para en el último momento confiar la cámara a cualquier otro y colocarse de un salto en el centro del grupo». El almuerzo tuvo lugar en un salón decorado con retratos de los antepasados del duque de Tovar. A la hora de los cafés, Hemingway había ya hablado con Dos Passos, y éste, con una taza en la mano, se aproximó a Josie Herbst y «con la voz alterada preguntó por qué no podía él ver al hombre que había llevado la noticia, por qué no podía hablar con él». Lo único que la escritora acertó a decirle fue que esperara a llegar a Valencia y allí tratara de averiguar más cosas a través de alguien como Álvarez del Vayo.

El matrimonio Alberti y los tres escritores norteamericanos volvieron a Madrid en el mismo coche. Salvo por los «gorjeos» con que María Teresa intentaba suavizar la tensión, el viaje se hizo en medio de un completo silencio. En cuanto el automóvil se detuvo delante del hotel, Hemingway y los Alberti se precipitaron a abandonarlo. Antes de retirarse a sus respectivas habitaciones, Herbst y Dos Passos dieron un paseo nocturno por la plaza Mayor.

Éste es, en síntesis, el relato de Josephine Herbst. La interpretación que, en El fin de la inocencia (Double Lives), Stephen Koch hace de él es bien diferente. Koch parte nada menos que de la suposición de que «la agente soviética» Herbst fue «enviada a España para vigilar y controlar a las celebridades norteamericanas en Madrid». Según él, Josephine Herbst, que habría salido de Valencia después de una reunión de consulta con sus colegas de la policía secreta del aparato, «organizó la humillación y el descrédito públicos de su querido amigo John Dos Passos, mientras hacía circular la mentira de que el íntimo amigo de John en España era un espía fascista fusilado por ello». Con tal fin, siempre según Koch, urdió un plan que consistía en escoger el momento y el lugar adecuados para la revelación («una importante reunión de rusos y alemanes famosos»), así como el emisario ideal, Hemingway, cuyo «lado sádico» vio despertarse «con sumo interés». Todo sería pues una estudiada y eficaz puesta en escena, y el aparato, que «se había embarcado en conquistar a Hemingway y al mismo tiempo en desacreditar a un Dos Passos demasiado entrometido», debió de felicitar efusivamente a Herbst por haber sabido crear «la impresión pública de que Hemingway era una persona políticamente responsable, a diferencia de John Dos Passos».

Un simple cotejo de las versiones de Herbst y Koch demuestra la alegre irresponsabilidad con que este último deforma los datos para adaptarlos a sus prejuicios y fantasías (o simplemente a su desinformación: a Robles Pazos lo llama siempre Robles Villa). Los detalles con que adorna la historia hablan por sí mismos. Baste citar la forma en que «Hemingway se abrió paso hasta John entre la gente que se arremolinaba en torno a ellos y anunció lo más mordazmente posible» la noticia de la muerte de Robles, mientras «Herbst observaba a cierta distancia, anónima y segura, cómo su labor producía el deseado y cruel efecto». ¿Lo más mordazmente posible? ¿Cruel efecto? La tergiversación que Koch hace del relato original no se permite el menor descanso, pero su meticulosa traición a cualquier idea de objetividad nunca llega a ser tan alarmante como cuando se decide a dar rienda suelta a su inventiva y desliza aquí y allá como datos contrastados lo que no son sino meras conjeturas. Herbst y Hemingway, por ejemplo, habrían pactado que la fuente de la noticia era un supuesto «corresponsal alemán», y en la fiesta de la Brigada 15, haciendo las veces de corresponsal alemán, habría estado presente nada menos que Otto Katz, uno de los jefes de la propaganda comunista a los que Koch tantas veces alude en su libro… ¿Qué pruebas aporta éste para demostrar que Katz, «mentor, maestro y posiblemente control» de Josephine Herbst, «merodeaba por allí observando la escena»? Absolutamente ninguna, y de todos modos, aunque fuera cierto que Katz asistió a la fiesta, tampoco eso demostraría nada: ¿qué tendría de extraño, tratándose de una celebración de las Brigadas Internacionales?

La versión de Koch tendría algún fundamento si Josie Herbst hubiera sido de verdad una agente soviética. Para decepción de Koch, eso no es cierto. Aunque él mismo reconoce no haber visto «documento alguno que lo pruebe o lo niegue», sus conjeturas (otra vez las conjeturas) se basan en dos hechos. El primero es que, al parecer, el aparato comunista habría confiado en algún momento al marido de Josie, un poco conocido escritor llamado John Herrmann, alguna misión de espionaje. El segundo, que la propia Herbst, por su presunto filocomunismo, sería en 1942 despedida de una agencia de inteligencia norteamericana a la que se había incorporado tras el bombardeo japonés sobre Pearl Harbor.

Ambos hechos están perfectamente estudiados en la biografía de Josephine Herbst que Elinor Langer publicó a principios de los ochenta[47]. Nada en esa biografía induce a creer que Herbst fuera lo que en El fin de la inocencia se afirma que fue, y también en este caso llaman la atención los esfuerzos de Koch por deformar la realidad de modo que acabe justificando su peculiar caza de brujas. En el caso de Herrmann (del que en la práctica Josie se había separado en 1932), Langer cuenta que entre 1934 y 1935 intervino en el «transporte de materiales entre funcionarios del partido en Washington y funcionarios del partido en Nueva York». ¿Qué materiales eran ésos? Según todos los indicios, documentos sobre los programas oficiales de desarrollo agrícola que los comunistas norteamericanos pretendían usar para sus propios intereses políticos. Eso es todo: la destacada figura del espionaje soviético que Koch cree haber identificado en Herrmann resulta no ser más que un simple correveidile del partido.

Con respecto al segundo punto, la investigación de Elinor Langer no es menos esclarecedora. A finales de diciembre de 1941, Josephine Herbst comenzó a trabajar en la Oficina del Coordinador de Información (OCI), una agencia independiente de inteligencia que, entre otras funciones, tenía la de organizar emisiones de propaganda radiofónica para los países con los que Norteamérica había entrado en guerra. Josie, que hablaba perfectamente alemán, formaba parte del equipo de guionistas para las transmisiones en ese idioma y, en efecto, el FBI abrió una investigación en torno a ella para determinar la naturaleza de sus relaciones con el Partido Comunista y con la URSS. La investigación concluiría con la exculpación oficial de Herbst (detalle que, por cierto, Koch se encarga primorosamente de ocultar), pero para entonces el director de la OCI había ya prescindido de ella. Los investigadores del FBI recabaron numerosos testimonios sobre las actividades políticas de Josie, y lo más llamativo es que entre los informantes confidenciales que la acusaron estaba otra conocida escritora de la época. En mayo de 1942, la fantasiosa Katharine Anne Porter viajó a Reno, Nevada, para obtener el divorcio de su cuarto marido, y allí, convenientemente protegida por el anonimato, testificó en contra de Josephine, que había sido su «amiga» y seguiría siéndolo algunos años más. En su libro, Elinor Langer no sólo desvela de forma incontestable la identidad de la informante sino que reproduce su declaración ante las autoridades federales, para luego certificar lo que había de verdadero y falso en sus acusaciones y desmontar la más comprometedora de ellas: la de que Josie había ejercido de correo a sueldo del gobierno soviético.

Por lo visto, las patrañas de Katharine Anne Porter[48], que ni siquiera merecieron credibilidad a los investigadores del FBI, sí le parecieron verosímiles a Stephen Koch, y el retrato que hace de Josephine Herbst es no sólo delirante sino también ofensivo. No es de extrañar que, al poco de aparecer El fin de la inocencia, la propia Elinor Langer se apresurara a refutar en The Nation sus afirmaciones. Como afirma en ese artículo, el libro de Koch «es un ataque a la integridad de toda una generación de intelectuales occidentales surgida después de la Revolución Rusa».

El trabajo de Langer demuestra, en todo caso, que la versión de Herbst sobre lo sucedido el 17 de abril en el antiguo castillo del duque de Tovar es fiable. Aquella noche, Josie y Dos fueron a dar un paseo por la plaza Mayor. Solitarios y tristes por el viejo Madrid bombardeado, tenían más cosas en común de las que podían imaginar. Lo que esos días habían visto y vivido en España inevitablemente condicionaría la posterior evolución ideológica de ambos. De la transformación de Dos Passos ya conocemos los primeros síntomas. Con respecto a la de Herbst, baste con citar a Langer cuando dice que, a su regreso de España, «dio por terminadas sus conexiones con el Partido Comunista. Se había enterado de demasiadas cosas. Como nunca se había afiliado, no dio carácter público a su renuncia ni realizó otros actos públicos, pero dejó de ver a la gente con la que antes había estado vinculada; en su fuero interno “rompió”, y nunca más volvió a tener actividades políticas».

Dos años después, Dos Passos escribiría a Herbst para, en referencia a la madrugada del bombardeo[49], decirle: «Siempre recordaré lo humana que parecías y actuabas aquella mañana en el viejo Florida; en medio de muchas circunstancias deprimentes fue lo único que me hizo sentir bien». Entre esas circunstancias estaba, por supuesto, la muerte de Robles, que Dos Passos había terminado dando por cierta antes de que Hemingway creyera estar revelándosela. Si nos guiáramos por lo que se cuenta en Century’s Ebb, habría sido Pepe Quintanilla quien se lo habría dicho. «Lo han fusilado», le dice Juanito Posada (Pepe Quintanilla) mientras beben whisky, y luego añade: «Me ocuparé de que nadie importune a su mujer y a sus hijos… Lo prometo… Pero de ahora en adelante… silencio». Del mismo modo, en una carta al director publicada en el New Republic en 1939, Dos Passos dejó escrito que la ejecución de Robles no le había sido confirmada por Hemingway sino por un tal Carlos Posada (curiosa coincidencia), al que había conocido en 1916 y que en 1937 era uno de los responsables del contraespionaje en Madrid (como Posada-Quintanilla).

Así pues, parece razonable pensar que, antes de asistir a la fiesta de la Brigada 15, Dos Passos conocía ya lo ocurrido, por lo que su ruptura con Hemingway no tendría que ver con el hecho de que éste le hubiera dado la trágica noticia. Su ruptura tuvo que ver con la escasa sensibilidad que Hemingway demostró hacia el dolor humano: aquello era una guerra, ¿qué importaba la vida de un hombre? En palabras de Josephine Herbst: «Dos odiaba la guerra en todas sus formas y sufrió en Madrid no sólo por el destino de su amigo sino también por la actitud de cierta gente que se tomaba la guerra como un deporte». ¿Cabe una alusión más transparente a Hemingway, al que la guerra había proporcionado la ocasión perfecta para el exhibicionismo y la jactancia?

Dos Passos salió de Madrid poco después de la fiesta de la Brigada 15. Aunque otros testimonios contradicen tales acusaciones, Hemingway pondría más tarde en entredicho el valor de su examigo: «En cuanto el hotel fue bombardeado, Dos hizo sus maletas y salió huyendo hacia Francia». Sin embargo, como Hemingway sabía, la abrupta marcha de Dos Passos no se debió a la cobardía sino a la consternación causada por todo lo que había descubierto. En una carta de julio de 1939[50] lo explicaría así: «En cuanto mis amigos americanos empezaron a ladrar, decidí que permanecer por más tiempo en España no sólo era inútil sino que podría ser peligroso para algunas personas próximas a mí».

Quienes habían callado sobre el asesinato de Robles lo habían hecho por dos motivos: en primer lugar, porque querían evitar su utilización propagandística en contra de la República; en segundo lugar, por miedo, porque confiar a Dos Passos la verdad habría podido ponerles en peligro. El novelista norteamericano no había conseguido averiguar gran cosa sobre su amigo español, pero sus indagaciones le habían llevado a asomarse a una de las fuentes de ese miedo: el amplio sistema parapolicial y penitenciario en manos de la NKVD, la policía secreta soviética.

Pasados los primeros momentos de la contienda, en los que habían sido varias las organizaciones de izquierdas que habían dispuesto de cárceles provisionales, la NKVD había desarrollado una red de prisiones para disciplinar (o directamente liquidar) a miembros de las Brigadas Internacionales. Acogida por este motivo a una suerte de extraterritorialidad (y al margen de todo control y toda apariencia de respeto a la legalidad), su creador había sido el jefe de la NKVD en España, Alexander Orlov. La red no estaba formada únicamente por checas y prisiones sino que contaba incluso con un crematorio propio en el que deshacerse de los cadáveres y, según Stanley G. Payne[51], «un creciente número de españoles disidentes» fue encerrado y ejecutado en esos locales junto a ciudadanos de otras nacionalidades. ¿Formaba parte de este siniestro sistema penitenciario la Cárcel de Extranjeros en la que Márgara había visitado en dos ocasiones a su marido? De acuerdo con el testimonio de Miggie Robles, la cárcel estaba situada junto al cauce del Turia. También cerca del Turia, donde actualmente se encuentra el Museo Fallero, estaba el penal de Monteolivete, que en la posguerra se convertiría en Prisión Militar. Cabe, pues, la posibilidad de que esa cárcel para brigadistas se hubiera habilitado en las dependencias de Monteolivete, pero eso no cambia las cosas: el letrero, a la vista de Miggie y de todos los que pasaban por delante, apuntala la hipótesis de la extraterritorialidad penitenciaria.

La última crónica madrileña de Journeys Between Wars recrea la salida de Dos Passos de la ciudad. Al pasar junto a la fuente de la Cibeles, dos bombas estallaron en algún lugar de la Castellana. El automóvil siguió hacia la Puerta de Alcalá y pasó junto a un «café ahora cerrado, frente al edificio de Correos y bajo los árboles, donde la última vez que estuve en Madrid me sentaba las tardes de verano a charlar con amigos, algunos de los cuales acaban de morir». El café, por supuesto, era La Granja del Henar, y el plural de «amigos» sólo a medias ocultaba la alusión a Robles Pazos, con el que tantas tertulias había compartido en los veladores de la calle de Alcalá. Con esa referencia cifrada, Dos Passos se despedía a la vez de Madrid y del amigo muerto.

Quizás sea éste el momento de preguntarnos por qué asesinaron a José Robles. Esa misma pregunta siguió haciéndose durante mucho tiempo Dos Passos, quien a comienzos de noviembre escribió una carta[52] a Henry Carrington Lancaster en la que daba por «seguro que Robles fue fusilado por alguna razón por los comunistas de la GPU [la NKVD], y nadie se atreve a abrir la boca al respecto. ¿Por qué fue fusilado? Todavía tengo esperanzas de averiguarlo». Unos meses antes, en julio, Márgara había escrito también a Lancaster para decirle que «una fatal equivocación o tal vez una venganza personal» le parecían las únicas explicaciones posibles de la muerte de su marido.

Probablemente, las razones últimas nunca llegarán a conocerse, pero sí podemos desmontar algunos de los bulos con que se quiso alimentar las acusaciones de traición contra Robles. Entre ellos estaba el de la ayuda que, supuestamente, éste habría prestado a su hermano Ramón para que pasara a la llamada zona nacional y se incorporara al ejército rebelde. Un simple vistazo a su hoja de servicios basta para desmentirlo[53]. Cuando se produjo la rebelión militar, Ramón Robles Pazos, dos años más joven que Pepe y veterano de la guerra de África, tenía el empleo de capitán en el arma de infantería y se encontraba de vacaciones en Madrid. Buena prueba de su orientación ideológica la proporciona el hecho de que, el 21 de ese mismo mes de julio, intentara llegar a Toledo para contribuir a la defensa del Alcázar, que tanta carga simbólica acabaría teniendo para el bando franquista. No lo consiguió. Fue detenido en Getafe y conducido a una checa madrileña, la del paseo de las Delicias, de la que salió esa misma noche. ¿Intervino su hermano mayor en la rápida puesta en libertad? Es posible. Lo que sí parece seguro es que Pepe trató de convencerle de que se pusiera al servicio de la República, en esos momentos tan necesitada de oficiales.

Fuera cual fuese el compromiso adquirido por Ramón, éste logró pasar inadvertido durante casi tres meses en el Madrid asediado, y el 16 de octubre fue nuevamente detenido «por no prestar servicio de ninguna clase». Trasladado a la comisaría de Buenavista, en la calle Hermosilla, persistió en su oposición a «servir en las filas del Ejército Rojo», y cuatro días después fue recluido en la Cárcel Modelo, de la que saldría el 17 de noviembre para ser llevado a la de Ventas. Allí permanecería encerrado hasta que, el 26 de enero siguiente, tras reiterar su negativa y ser procesado por desafección al régimen, se le concedió la libertad provisional. Las fechas no admiten discusión: a esas alturas, hacía algo más de dos meses y medio que Pepe Robles había dejado Madrid y aproximadamente un mes y medio que había desaparecido del piso de Valencia. Era difícil, por tanto, que hubiera ayudado a su hermano en una fuga que ni siquiera se había producido.

La fuga, de hecho, no se produciría hasta mucho más tarde. El 28 de enero, sólo dos días después de su excarcelación, Ramón buscó refugio en la Embajada de Chile, en la que coincidió con el escritor falangista Rafael Sánchez Mazas. El 19 del mes siguiente logró ser transferido a la Embajada de Francia, en la que permaneció durante once meses. El 18 de enero del 38, «siempre bajo la protección de Francia», varios jóvenes en edad militar fueron sacados de la embajada y conducidos en coche a la estación de ferrocarril de Tembleque, en la provincia de Toledo, donde emprendieron viaje hacia la localidad costera de Caldetas, cerca de Barcelona. Dos meses después, Ramón consiguió embarcar en un destructor francés que estaba fondeado a una milla de la playa y llegar a Port-Vendres, primer puerto al otro lado de la frontera. Pasarían otros dos meses antes de que, por Hendaya, lograra llegar a la España de Franco. El 20 de mayo se presentó en Burgos. A partir de ese momento, todo fue más deprisa: el 21 de junio fue ascendido a comandante y el 26 se incorporó al combate al mando de un Tabor de Regulares. Para entonces hacía un año y cuatro meses que su hermano Pepe había sido asesinado en Valencia.

Hubo otro bulo aún más zafio y disparatado. En junio de 1986, Stephen Koch entrevistó a un anciano Joris Ivens[54], que, convencido todavía de que las acusaciones contra Robles eran ciertas, le dijo que éste «había estado enviando por las noches mensajes luminosos a las líneas fascistas». La versión de Ivens cae por su propio peso: difícilmente podía alguien comunicarse con el enemigo por medio de señales luminosas en un momento como aquél, en el que el frente más cercano, tal como proclamaba un enorme cartel instalado en la céntrica plaza de Castelar, estaba a ciento cuarenta kilómetros de Valencia.

De acuerdo con un documento anónimo encontrado en uno de los pisos de la familia por Cristina Allott, sobrina nieta de Robles, la caída en desgracia de éste fue debida, según «opina su hijo», a que era demasiado franco e indiscreto en las tertulias y «a que no tenía antecedentes políticos y nunca se adhirió a ningún grupo político». Esta versión coincide con la ofrecida por Francisco Ayala[55], para quien, «según se decía, algún comentario hecho por él al descuido en la tertulia del café dejó traslucir una noticia, por lo demás anodina, que sólo a través de un cable cifrado podía haberse conocido, y eso le costó la vida». ¿Cometió Robles alguna indiscreción así? No podemos saberlo, y sin embargo es probable que su destino hubiera sido el mismo aunque no lo hubiera hecho. José Robles era un republicano leal pero no era comunista, y su condición de intérprete de los consejeros militares soviéticos le había convertido en un «hombre que sabía demasiado».

Informes confidenciales recientemente desclasificados demuestran que los planes del Kremlin para, por un lado, controlar el Ministerio de la Guerra y, por otro, aplastar a la CNT y al POUM están documentados desde el comienzo mismo de la colaboración militar rusa con la República, y hay incluso un informe del propio Gorev[56] en el que se dice que «una lucha contra los anarquistas resulta absolutamente inevitable». Robles tenía por fuerza que conocer esos planes. Robles sabía demasiado sobre el creciente poder soviético dentro del gobierno español y sobre la encarnizada represión que se avecinaba, y eso bastaba para hacerle sospechoso a ojos de la inteligencia militar soviética, porque, como escribió Stanley Weintraub, «en su calidad de no comunista no era lo suficientemente de confianza como para que “olvidara” la información adquirida a través de Miaja y Gorev».

Pero es probable que a Robles lo asesinaran no porque hubiera hablado sino para que no hablara, y para Dos Passos, que nunca dio crédito a la tesis de la supuesta indiscreción, su muerte «tuvo el efecto deseado de hacer que la gente se volviera muy cautelosa cuando hablaba» de los rusos. Se trataba por tanto de una advertencia: quienes no quisieran correr la suerte de Robles tendrían que callar sobre todo aquello que vieran y no les gustara, incorporarse a ésa inmensa conspiración de silencio con la que el propio Dos se había topado mientras investigaba lo ocurrido con su amigo.