1

Por esas fechas, Pepe Robles tenía diecinueve años y estudiaba Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid. Aunque nacido en Santiago de Compostela, se había criado en la capital, donde su padre, traductor ocasional de poesía gallega, trabajaba como archivero. Su economía de estudiante debía de ser bastante frágil, pero de vez en cuando se permitía un breve viaje a alguna de las ciudades de los alrededores. En una excursión a Toledo en un vagón de tercera clase entabló conversación con un norteamericano apenas un año mayor que él. Hablaron de pintura y de poesía, y luego fueron juntos a admirar El entierro del conde de Orgaz. Que entre ellos surgiera la amistad era cuestión de tiempo. Compartían la afición a los viajes y las inquietudes culturales y, si Robles estaba tratando de mejorar su inglés, lo mismo intentaba Dos Passos con su español. También los aproximaban los ambientes académicos en los que ambos se movían. La Residencia de Estudiantes y el Centro de Estudios Históricos, que no tardarían en ser importantes en la vida de Robles Pazos, lo eran ya en la de Dos Passos, quien, a la espera de una vacante en la primera, se alojaba en una pensión cercana a la Puerta del Sol y, mientras tanto, asistía en el segundo a unos cursos que sobre lengua y literatura españolas impartía Tomás Navarro Tomás.

Sólo la muerte de Robles interrumpiría esa amistad. En The Theme Is Freedom[1], Dos Passos diría de él que era «un hombre vigoroso, escéptico, de espíritu inquisitivo». En Años inolvidables (The Best Times), libro de memorias escrito medio siglo después de aquel primer encuentro, lo describiría como un hombre irónico y hasta mordaz, dispuesto a reírse de cualquier cosa, un excelente conversador cuyo desenfado lo hacía más afín al espíritu de las novelas de Baroja que al de sus amigos de la Institución Libre de Enseñanza. Así, mientras para éstos las corridas eran tabú, Dos Passos recuerda lo mucho que Robles disfrutaba yendo a la plaza y haciendo dibujos de los toreros. Era Robles, además, un buen compañero de viaje. Dos Passos y él tuvieron tiempo de hacer más excursiones juntos antes de que, a finales del siguiente mes de enero, el norteamericano recibiera en la Residencia de Estudiantes un telegrama comunicándole la muerte de su padre y tuviera que hacer las maletas para volver a los Estados Unidos. Partió Dos Passos tan precipitadamente que ni siquiera pudo despedirse personalmente de su amigo, y acabaría haciéndolo por carta a bordo del Touraine. En esa carta, primera de las muchas que escribiría a Robles y la única de todas redactada en francés, anunciaba ya su deseo de volver cuanto antes a España, un país por el que se confesaba «vraiment fasciné».

En 1918, tras licenciarse[2] con un trabajo de fin de carrera sobre la presencia del refranero en el Persiles de Cervantes, José Robles empezó a trabajar como profesor de literatura española en el Instituto-Escuela, dependiente de la Residencia. Durante los dos cursos siguientes compaginó la docencia con la condición de colaborador del Centro de Estudios Históricos. Las satisfacciones personales que le reportaban ambas actividades debieron de ser superiores a las económicas. Buena prueba de sus estrecheces de aquellos años nos la proporciona el hecho de que, cuando, a finales de la primavera de 1920, fue admitido como profesor por la Universidad Johns Hopkins, ni siquiera tenía dinero para costearse el viaje. Recurrió para ello a la Junta para la Ampliación de Estudios, a la que el 12 de junio, «atendiendo a que no posee medios suficientes», solicitó una ayuda de dos mil pesetas. Su instancia venía avalada por la firma de Ramón Menéndez Pidal, director del centro, y la subvención le fue concedida el día 5 del mes siguiente.

José Robles se había casado el año anterior con Márgara Villegas, alumna de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando que procedía de la Institución Libre de Enseñanza. Hacían buena pareja: alto, moreno, bien parecido él, más menuda ella, morena también, de cara redonda y expresión dulce. Márgara era hermana de Amparo Villegas, una célebre actriz de la época, y el joven matrimonio aprovechaba las invitaciones que ésta les facilitaba para entrar gratis al teatro. Con ellos iba algunas veces su buen amigo Maurice Coindreau, que por entonces estudiaba en la Universidad de Madrid y pocos años después traduciría al francés Divinas palabras y Manhattan Transfer. Fue a través de Pepe Robles como Coindreau conoció tanto a Valle-Inclán como a Dos Passos. Su primer encuentro con éste lo recordaría el francés en unas entrevistas para France-Culture publicadas con el título Mémoires d’un traducteur. Tuvo lugar en la biblioteca del Ateneo. Robles le mostró a un «desgarbado mocetón que no tenía nada de madrileño» y le dijo que era un hombre que siempre estaba de aquí para allá. Según Coindreau, si Robles solicitó la plaza de profesor en la Johns Hopkins «no fue tanto por ganar más dinero como por conocer América y reencontrarse con su amigo Dos Passos».

En marzo de 1920, mientras esperaban la respuesta de la Universidad Johns Hopkins, Márgara y Pepe tuvieron su primer hijo, Francisco (Coco). A finales de aquel verano se instalaron en Baltimore. Contratado en principio como profesor auxiliar (instructor) de lengua española, Robles ascendería en 1922 a la categoría de profesor asociado. Durante aquellos primeros años en los Estados Unidos fue abundante la correspondencia entre Robles y Dos Passos[3], con el que había reanudado la amistad en España a finales de 1919 y comienzos de 1920. En una de esas cartas, Dos Passos acogía con alegría la noticia del traslado de los Robles y se ofrecía a enseñarles «el nuevo Babylon». En otra, describía Baltimore como «una población muy provincial [sic], muy típica, muy aburrida», cuyos habitantes tenían fama de hospitalarios.

En febrero de 1924 nació en la muy provinciana, muy típica y muy aburrida Baltimore la segunda hija de la pareja, cuyo padrino no sería otro que Maurice Coindreau, que había empezado a dar clases en la Universidad de Princeton. Pusieron a la niña el nombre de Margarita, aunque desde el principio la llamaron Miggie, como una cantante de ópera a la que habían conocido en uno de sus viajes en barco. Vivían entonces en una modesta casa de la calle Maryland pero, en cuanto su situación económica se lo permitió, se mudaron a un piso algo mejor en la calle 25. Entre la educación de los niños y las obligaciones académicas, los primeros años en Norteamérica pasaron con aparente placidez, y Pepe dedicaba su tiempo libre a tocar el piano y estudiar ruso, ya que se había propuesto leer a los clásicos rusos en su propio idioma.

A juzgar por la correspondencia[4] de Dos, que era como familiarmente se conocía a John Dos Passos, el Pepe Robles de los años veinte no carecía de ambiciones literarias. Hacía tiempo que trabajaba en la redacción de una novela («mi interminable novela»), y tenía escritos varios poemas y una obra de teatro que soñaba con estrenar algún día en Madrid. En sus cartas, Dos comentaba elogiosamente los fragmentos que Pepe le daba a leer, y le hablaba de sus apuros económicos y su mala salud, de sus viajes y sus dificultades para encontrar vivienda en Nueva York, de sus propios progresos como escritor. También de sus lecturas, y Dos demostraba que su interés por la actualidad cultural española no decaía: en una carta de 1924 preguntó por el destierro de Unamuno a Fuerteventura, en otra de 1926 expresaba su entusiasmo por Los cuernos de Don Friolera de Valle-Inclán, un autor cuyas obras anteriores le «habían gustado poco»… Acaso lo más sorprendente sea que, en fecha tan temprana como 1924, había leído «un libro de poesías de un argentino, Jorge Luis Borges, que me parecen bien, aunque tal vez pesadas y metafísicas». Las cartas de Dos Passos informan asimismo de las novedades domésticas de los Robles, como el delicado estado de salud de Márgara poco antes del nacimiento de Miggie o la operación de apendicitis a que fue sometido Coco en 1926. Con respecto a esta operación bromeó: «Tendrás que ponerte a escribir comedias como los Quintero y hacerte rico si tus hijos siguen la moda en operaciones. Este año son las úlceras en el estómago lo más chic».

Entre abril de 1927 y enero de 1928, Pepe Robles colaboró con La Gaceta Literaria, que por entonces era el principal medio de expresión de los jóvenes escritores españoles (y de algunos hispanófilos extranjeros, como el mismo Coindreau). En la revista de Ernesto Giménez Caballero, Robles era el responsable de una sección titulada «Libros yankis», en la que, a menudo con ilustraciones propias, informaba de la actualidad literaria estadounidense. Sus primeras reseñas, de abril y junio de 1927, están dedicadas a Manhattan Transfer de Dos Passos y Fiesta (The Sun Also Rises) de Hemingway, y casi con toda seguridad se puede afirmar que fueron ésas las primeras noticias que en España se publicaron sobre la obra de ambos escritores.

Los Robles tenían por costumbre pasar en Madrid las largas vacaciones universitarias. Viajaban de Baltimore a Nueva York, donde se alojaban en el apartamento de Dos, y allí embarcaban en un transatlántico que les llevaba a los puertos de Vigo o El Havre. También en el viaje de regreso pasaban por el apartamento de Dos. En ese apartamento coincidían a veces con Maurice Coindreau, que al poco de la publicación de Manhattan Transfer estaba ya trabajando en su traducción y se acercaba con frecuencia a Nueva York para consultar sus dudas con el autor. No es aventurado suponer que fue durante alguno de esos encuentros cuando Pepe y Márgara concibieron la idea de traducir sus libros al español. A finales de la década consagraron parte de su tiempo a esa labor. Mientras Pepe trabajaba en la versión de Manhattan Transfer, su novela más emblemática, Márgara lo hacía en la de Rocinante vuelve al camino, recopilación de textos en los que el norteamericano recreaba sus primeros viajes por España.

Ambas obras serían publicadas por la recién creada editorial Cenit, de marcado carácter izquierdista. Esa misma editorial acogió en su catálogo las otras traducciones que el matrimonio realizó por esa época: las que Márgara hizo de tres novelas hoy olvidadas de Michael Gold, Julia Peterkin y Edwin Seaver, y la que Pepe firmó de Babbitt[5] de Sinclair Lewis. De Manhattan Transfer, que tanto acabaría influyendo en la novelística española, se hizo pronto una segunda edición, que incorporaba un prólogo del traductor. En él Robles Pazos, además de demostrar un profundo conocimiento de la obra literaria de Dos Passos, retrataba a su amigo como un hombre de «seis pies de talla, desgarbado, miope», un viajero curioso e infatigable, un «radical hasta la médula de los huesos» que simpatizaba con las causas de la izquierda.

También Robles, aunque nunca se afilió a organización política alguna, era un hombre de izquierdas. Su ferviente republicanismo, de hecho, le había distanciado de parte de su familia, monárquica y conservadora. La salida de España de Alfonso XIII y la consiguiente proclamación de la Segunda República fueron sin duda acogidas con auténtico alborozo en el hogar de los Robles en Baltimore. Viajó ese verano a la nueva España republicana, y debió de ser entonces cuando, por medio de un judío apellidado Estrugo al que había conocido en los Estados Unidos, entabló amistad con el escritor Francisco Ayala[6], que había publicado una reseña de Manhattan Transfer en Revista de Occidente. Con él, con su propia familia y con la de José Estrugo hizo Robles una nueva visita a Toledo. En sus memorias, Ayala evoca su «risa pronta y abierta y una mirada donde se reflejaba su inocente bondad».

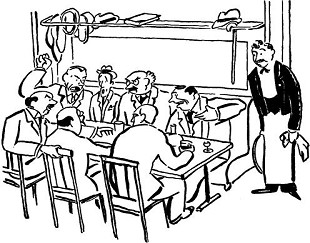

Durante el siguiente curso, el de 1931-1932, Robles Pazos disfrutó de un año sabático, que por supuesto pasó en Madrid con su familia. Vivieron ese año en un piso alquilado junto a la plaza de toros de la Carretera de Aragón, en la que, todavía y hasta su cierre en 1934, se celebraban corridas: de hecho, podían verlas desde la ventana. Pepe Robles[7], hombre hablador y vitalista, buen amigo de sus amigos, disfrutaba con las tertulias de café. «No hay nada tan fecundo como perder el tiempo, y para perder el tiempo ningún sitio como el café», escribiría años después. Su teoría sobre las tertulias va más allá: «El café es el refugio de la sinceridad. Las convenciones sociales nos obligan a hacer una vida más o menos ficticia durante todo el día, pero llega la hora de la tertulia, siempre esperada con impaciencia, y entonces podemos soltar todas las verdades que se nos ocurran».

A los cafés solía Pepe acudir solo, aunque a veces le acompañaba Márgara, y en esas ocasiones dejaban a Coco y a Miggie al cuidado de una niñera. De las diferentes tertulias, la que Pepe más frecuentaba era la de La Granja del Henar, en la calle de Alcalá. Allí nació su amistad con escritores como Valle-Inclán, León Felipe o Ramón J. Sender, con los que, cuando el tiempo lo permitía, compartía velador en la terraza del café. Con frecuencia la conversación se prolongaba en el piso de los Robles. En su salón no era raro encontrar a Valle-Inclán (al que más de una vez tuvo Robles que socorrer económicamente) y a León Felipe (que aspiraba a ocupar una plaza de profesor en alguna universidad norteamericana y que más tarde se cartearía con Pepe en busca de consejo), pero tampoco a poetas como Rafael Alberti, traductores como Wenceslao Roces o editores como Rafael Giménez Siles. Para calibrar la importancia que esas reuniones tenían en la vida cultural de la época no está de más recordar que a Giménez Siles, fundador y responsable de Cenit, suele atribuírsele la autoría del prólogo que, firmado por Valle-Inclán, figura al comienzo del libro de Sender El problema religioso en Méjico[8], lo que sin duda le asegura un pequeño hueco en la historia de la edición española.

Por aquellos años, Dos Passos mantenía sus ya conocidos hábitos de viajero impenitente. Aunque en 1930 había establecido su residencia en Provincetown, Massachussetts, no desperdiciaba ninguna ocasión de embarcarse con su mujer hacia Europa o Centroamérica. Otro de sus destinos favoritos era Key West, Florida, donde solía encontrarse con uno de sus mejores amigos de entonces, Ernest Hemingway. En Key West, gracias a Hemingway, había conocido en 1928 a Katy Smith, que sería su compañera de fatigas hasta que encontrara la muerte en un accidente de circulación casi veinte años después.

De vuelta a Norteamérica, los Robles alquilaron en Provincetown una casita en la que pasar las vacaciones. Tenía un pequeño jardín y estaba cerca de la playa y de la vivienda del propio Dos Passos. Como no podía ser de otro modo tratándose de alguien como Pepe Robles, fue aquél un verano de largas tertulias nocturnas con Dos Passos y Katy, alrededor de los cuales solía congregarse la pequeña colonia de escritores y artistas. Entre ellos estaba el más ilustre crítico literario de la época, Edmund Wilson[9], que pasaba temporadas en una vieja casa frente al puerto. Además de a esas tertulias, Wilson dedicó el verano a la redacción de la obra de teatro Beppo and Beth y a una aventura extraconyugal en la que se embarcó aprovechando la ausencia de Margaret, su segunda mujer (quien, por cierto, moriría en un estúpido accidente en septiembre de ese mismo año). Las anotaciones de Wilson en sus diarios permiten imaginar cómo pasaron los Robles aquellas vacaciones: paseos junto al faro de Long Point, picnics en la playa, salidas al mar con los pescadores de Truro, asistencia quizás al torneo local de tenis… Si en esos diarios no se menciona el nombre de Robles, sí aparece algunas veces en su epistolario: en una carta de enero de 1940 le describiría como un hombre claramente de izquierdas y dotado de un carácter excelente. La amistad con Dos seguía pues estrechándose y, cuando visitaba la casa de los Robles, lo que más divertía a los niños eran sus continuos despistes: en alguna ocasión llegó a dejarse olvidada una loncha de queso entre las páginas de un libro.

La constante movilidad de Dos hacía que su relación con Robles quedara con frecuencia limitada al intercambio epistolar, y casi todas las cartas que se conservan de la época anuncian precisamente futuros encuentros en Baltimore o Nueva York. Por razones económicas, esa movilidad se vio sin embargo restringida a comienzos de 1933. Mientras planeaba nuevos viajes fuera de los Estados Unidos, Dos Passos visitó a los Robles en Baltimore a finales de enero. Volvieron a verse dos meses después, cuando el novelista acompañó a Katy a Baltimore, donde debían extirparle las amígdalas. En la decisión de elegir Baltimore para realizar la intervención influyó el hecho de que el doctor Horsley Gantt, viejo amigo de Dos, se hubiera incorporado a la Universidad Johns Hopkins como profesor. La operación se llevó a cabo sin problemas, pero la recuperación de Katy coincidió con una de las habituales crisis de fiebre reumática de Dos Passos, que le obligó a ocupar la cama de hospital que aquélla acababa de dejar libre. Permaneció ingresado durante varias semanas, en las que se dedicó a leer En busca del tiempo perdido y a cultivar algunas de sus amistades. Entre ellas estaba Robles pero también Edmund Wilson y Francis Scott Fitzgerald, cuya mujer, Zelda, estaba siendo sometida a tratamiento por Adolph Meyer, con el que Gantt colaboraba. A Hemingway lo trataría Pepe muy poco después, durante el verano, que tanto ellos como Dos y Katy pasaron en España.

Ahora los Robles vivían en el segundo de los tres pisos del 3221 de la avenida Guilford, muy cerca de la universidad. Su gran ilusión seguía siendo el regreso a Madrid para las vacaciones. El verano de 1934 hicieron una excepción, porque una universidad mexicana contrató a Pepe para impartir un curso sobre literatura española. Viajó la familia a bordo del Morro Castle, que unía el puerto de Nueva York con los de La Habana y Veracruz. Concluido el curso, debían regresar a Baltimore en el mismo barco, pero en el último momento decidieron hacer el viaje por tierra para disfrutar del paisaje. Es posible que eso les salvara la vida. Llegaron a la frontera en tren y allí cogieron un autobús de la Greyhound que realizaba múltiples paradas. En una de ellas Pepe bajó a estirar las piernas y comprar cigarrillos. Al cabo de un rato, su mujer y sus hijos le vieron volver con el rostro demudado. Acababa de enterarse de que en la madrugada de ese mismo día, 8 de septiembre, el Morro Castle se había incendiado frente a la costa de Nueva Jersey. El balance final de víctimas mortales alcanzaría las ciento treinta y cuatro.

A finales de ese año y principios del siguiente, Dos Passos, aquejado nuevamente de fiebre reumática, pasó una temporada con Katy en Key West. Desde allí escribió varias cartas a Pepe Robles[10] en las que le hablaba de su reciente experiencia como guionista para The Devil Is a Woman de Josef von Sternberg («no vale la pena pasar los días elaborando idioteces de españoladas para Marlene Dietrich») y le animaba a visitarles con su familia. No parece que tal visita llegara a producirse, debido acaso a los compromisos universitarios de Robles, que por entonces compaginaba la docencia con la investigación académica.

Su faceta de erudito le había llevado a especializarse en el teatro clásico español. De 1935 son su recopilación del Cancionero teatral de Lope de Vega, publicado por la editorial de la propia Johns Hopkins, y un artículo de la revista Modern Languages Notes en torno a la fecha de redacción de Fuenteovejuna. En enero del mismo año había aparecido una obrita suya de carácter menos ambicioso pero también más entretenido. Se trata de Cartilla española, una colección de textos en castellano, con ejercicios y un vocabulario, dirigida a los estudiantes norteamericanos de español. El volumen proponía un simpático recorrido por las costumbres, la historia y la cultura españolas, y sus ilustraciones, obra del propio Robles, acreditaban esa facilidad para el trazo ágil y desenfadado que ya Dos Passos había podido comprobar veinte años antes.

La acogida de Cartilla española fue lo bastante favorable para que Pepe se animara a preparar un nuevo volumen de características similares. Su título, levemente nostálgico, iba a ser Tertulias españolas. Para la primavera de 1936 el texto y los dibujos estaban ya terminados, pero José Robles nunca llegaría a ver editado ese libro. A comienzos de junio, como en años anteriores, cerró su casa de la avenida Guilford y viajó a España con su familia para disfrutar de las vacaciones. Tenía por costumbre alquilar un piso en Madrid para los meses de verano, pero aquel año un buen amigo que estaba fuera de la ciudad le cedió el suyo de la calle Menéndez y Pelayo. En su equipaje llevaba el texto y los dibujos originales, a los que se proponía añadir las obligadas secciones de vocabulario y ejercicios. El estallido de la guerra civil le impidió hacerlo. Tras su detención, en diciembre de ese mismo año, Márgara Villegas conservaba intacto el manuscrito. Recuperado por un profesor de la Universidad de Cincinnati y completado por otro de la de Princeton, fue publicado como un «homenaje al valeroso y apreciado autor de Cartilla española». Acaso no sea casualidad que el prólogo del volumen, firmado por F. Courtney Tarr, lleve la fecha del 14 de abril de 1938, aniversario de la proclamación de la Segunda República, un detalle que sin duda habría gustado al autor del libro.

¿Qué había sido de Robles Pazos? Al producirse el levantamiento, consiguió un permiso temporal de la Universidad Johns Hopkins para permanecer en España y ponerse al servicio del gobierno legítimo. Éste, necesitado de ayuda exterior y abandonado casi desde los primeros días por las potencias europeas, acogió durante el mes de agosto a los primeros consejeros militares soviéticos. Su máxima autoridad era Yan Berzin, que hasta entonces había dirigido el servicio de inteligencia militar (GRU), y entre ellos destacaba la figura del general Vladimir Gorev, agregado militar y principal agente del GRU en Madrid. Con los consejeros iría llegando también un nutrido grupo de intérpretes. La ruso-argentina Adelina Abramson formaba parte de ese grupo, y en su libro Mosaico roto, escrito en colaboración con su hermana Paulina, se cifran en doscientos cuatro los traductores enviados por Moscú. Por distintos motivos han quedado los nombres de algunos de ellos: Benjamín Abramson (padre de Paulina y Adelina), Elizaveta Parshina (autora de unas memorias tituladas La brigadista), Sofía Bessmertnaia (muerta en Brunete)…

El historiador Daniel Kowalsky ha puntualizado que, de los casi cuatrocientos soviéticos que había en España a comienzos de noviembre del 36, sólo catorce pertenecían al contingente de traductores, por lo que la incomunicación entre algunos de los militares rusos y sus colegas republicanos dio lugar a más de una situación absurda. Mientras en Moscú los futuros intérpretes, muchos de ellos escasamente familiarizados con el idioma, recibían cursos intensivos y se preparaban para partir, se intentó solucionar el problema recurriendo a traductores que por entonces se encontraban en España. Entre éstos se recuerdan los nombres de la propia Paulina Abramson, de la española de origen ruso Lydia Kúper[11] (responsable de una de las más alabadas traducciones de Guerra y paz) y de José Robles, quien, como sabemos, poseía algunos conocimientos de ruso.

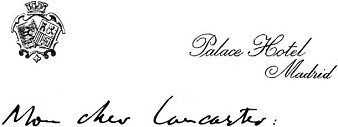

Vladimir Gorev hablaba inglés y francés. Durante la mayor parte de los quince meses que pasó en España, su intérprete habitual (y, según las Abramson, también su amante) fue Emma Wolf. Pero, antes de que ésta llegara, Pepe Robles hubo de servirle de intérprete, lo que le obligó a frecuentar la sede principal de los consejeros soviéticos, instalada primero en el Hotel Alfonso, en la Gran Vía, y luego en el Palace, en la plaza de las Cortes. En cuartillas con membrete de ese hotel escribió Robles a Henry Carrington Lancaster[12], jefe del departamento de Lenguas Romances de la Universidad Johns Hopkins, un par de cartas en las que trataba de tranquilizarle sobre la situación de la República: «No se crea las exageraciones de la propaganda fascista. Estamos bien y la cosa se va a arreglar».

Hombre despreocupado y calmoso, impenitente fumador de pipa, Vladimir Gorev gozaba de la simpatía de los madrileños y de un indiscutible prestigio militar: con apenas cuarenta años era el general más joven del Ejército Rojo. El escritor Arturo Barea lo describió en La forja de un rebelde como un hombre «rubio, alto y fuerte, con pómulos salientes, los ojos frígidos», correcto en su trato con los oficiales españoles pero rudo y frío en la discusión de los asuntos militares. Aunque la actividad de los consejeros soviéticos se desarrollaba principalmente en el Palace, Gorev disponía también de un despacho en el palacio de Buenavista, sede del Ministerio de la Guerra situada en el cruce entre Alcalá y Recoletos, y estaba en comunicación constante con el comandante Manuel Estrada, jefe del alto Estado Mayor. Entre los documentos secretos que fueron desclasificados[13] tras el desmoronamiento de la Unión Soviética hay un informe de André Marty, el organizador de las Brigadas Internacionales, que describe el ambiente del ministerio, en el que cualquiera podía entrar «sin ser detenido ni registrado». Para disgusto de Marty, la recepción registraba un continuado trasiego de oficiales que estaban de visita, trabajadores sindicales que trataban alegremente asuntos confidenciales y funcionarios que dictaban en cualquier sitio a las mecanógrafas, y le escandalizó comprobar que las mujeres del Socorro Rojo entraban en la oficina del ministro, Largo Caballero, sin pedir permiso.

La opinión que los militares republicanos merecían a los consejeros soviéticos no podía ser peor. Los consideraban incapaces de ganar por sí mismos la guerra, y el desbarajuste y la indisciplina que percibían en el propio ministerio no eran sino síntomas de la improvisación y el desorden que reinaban en las milicias populares. Gorev no constituía una excepción. En los informes que, firmados con su nombre de guerra (Sancho), enviaba a Moscú, hablaba a las claras de los recelos que le inspiraban Estrada y, sobre todo, el general Asensio, subsecretario del ministerio y comandante en jefe del frente central. De éste, protegido por Largo Caballero, sospechaba que recibía instrucciones de Franco y pensaba que, en el caso de que algún día consiguiera desplazar a aquél de la jefatura del alto Estado Mayor, las cosas sólo podrían empeorar. En todo caso, las constantes disputas entre Estrada y Asensio no beneficiaban a la República, y los militares soviéticos, ansiosos por recortar el poder de Largo Caballero, iniciaron bien pronto el asedio contra su hombre de confianza.

Las pequeñas conspiraciones y las obligaciones propias de su cargo mantenían tan ocupado a Gorev que sus jornadas de trabajo se prolongaban desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada, lo que muy a menudo le impedía acercarse al frente. Algunos asuntos de rutina los delegaba en Yosif Ratner, agregado militar que trabajaba a media jornada en el Estado Mayor y al que sus colegas conocían como Juan. Para otros confiaba en Robles Pazos, quien llegó a atender en su nombre al agregado militar norteamericano cuando éste le visitó para pedirle información. Tenía Robles el grado de teniente coronel, pero su mentalidad civil le inducía a vestir siempre de paisano, detalle que sólo podía disgustar a quienes, como André Marty, consideraban bochornoso que la secretaria del ministro de la Guerra no fuera una militar sino una trabajadora sindical. En torno a su persona levantaba asimismo suspicacias el hecho de que su hermano Ramón, oficial del ejército que en los años sesenta llegaría a ser Capitán General de la 9.ª Región Militar, se hubiera negado a colaborar con las milicias pese a encontrarse en Madrid cuando se produjo la rebelión.

A principios de noviembre, las tropas de Franco habían alcanzado las riberas del Manzanares, y la caída de Madrid, que era objeto de ininterrumpidos bombardeos, parecía inminente. El día 4 el consejo de ministros decidió trasladar el gobierno a Valencia. Cuatro días después, los ministros estaban ya en la nueva capital de la República y sus colaboradores más inmediatos preparaban a toda prisa el desalojo de sus despachos madrileños. El socialista Julián Zugazagoitia[14] dejó escrito en qué condiciones se efectuó la evacuación del Ministerio de la Guerra, con ordenanzas que, temiendo que el enemigo les sorprendiese en su trabajo, «vaciaban archivos, cargaban cajones, movían mesas y asustaban con las noticias, malas y peores, que llegaban del frente». Sin duda, en medio de todo ese tráfago se encontraba José Robles. Sus amigos le habían aconsejado desde el principio que regresara con su familia a los Estados Unidos, donde no correría ningún peligro y sería más útil a la causa republicana, pero él creía que su sitio estaba en España y, acompañado de su hijo, siguió a sus superiores hasta Valencia.

De camino hacia la nueva capital de la República, José y Coco Robles se desviaron hacia Alicante para recoger a Márgara y Miggie. Por razones de seguridad eran numerosos los madrileños que habían enviado a sus familias a la entonces tranquila ciudad levantina. La mujer y la hija de Pepe permanecían en Alicante desde finales de agosto, y en el mismo hotel en el que estaban instaladas, el Hotel Samper, coincidieron con los hijos del torero Belmonte y con un hijo del ministro Negrín llamado Rómulo. Cuando por fin Pepe y los suyos llegaron a Valencia, el aluvión de evacuados y funcionarios que acompañaba al gobierno era tal que, según algunas fuentes, la población de la ciudad se había triplicado. No había viviendas suficientes para tanta gente, y los recién llegados debían conformarse con encontrar acomodo en pueblos situados a más de veinte kilómetros del centro o hacinarse en pisos abandonados por sus propietarios. En aquel primer momento, los Robles fueron acogidos por una familia de la ciudad.

En Valencia, José Robles prestaba sus servicios como traductor en el Ministerio de la Guerra y en la embajada soviética, que se había instalado en el edificio del Hotel Metropol, justo enfrente de la plaza de toros. Después de comer tenía por costumbre acudir al Ideal Room, en la esquina de las populares calles de la Paz y Comedias, cerca del antiguo Hotel Palace, convertido en Casa de la Cultura. Max Aub[15] nos dejó una breve descripción del café: «Los veladores de mármol lechoso, el piso de baldosines blancos y negros, los espejos que recubren las paredes, los ventiladores que cuelgan del techo». Y Esteban Salazar Chapela escribió: «Entrar por la tarde en el Ideal Room no era como entrar en La Granja, en el Lyon o en el Regina, cafés literarios y artísticos madrileños; era como entrar en esos tres cafés a la vez, pues en el Ideal Room se encontraban siempre elementos de las peñas de todos ellos». Las principales tertulias madrileñas reunidas en un mismo lugar: ¿con qué otra cosa podía soñar alguien como Pepe Robles? En el Ideal Room se daban cita muchos de los intelectuales y artistas locales, pero sobre todo muchos de los que estaban de paso por la ciudad. Entre los primeros se puede citar al conocido cartelista José Renau y a su mujer, Manuela Ballester (colaboradora de la editorial Cenit y autora, por ejemplo, de la cubierta de Babbitt); entre los segundos, a Corpus Barga, Rosa Chacel, David Alfaro Siqueiros… Algunos de los asiduos eran viejos amigos de Robles: León Felipe, al que Salazar Chapela se encontraba una y otra vez por la calle de la Paz, Francisco Ayala, que estaba en Valencia debido a su cargo en la secretaría del ministro Álvarez del Vayo, o Rafael Alberti, que viajaba con frecuencia a la ciudad y había cambiado su chalina y su sombrero de poeta por el mono y las alpargatas de los milicianos. También en el Ideal Room solían encontrarse corresponsales extranjeros y miembros de legaciones diplomáticas, y parece ser que Pepe Robles mantenía cierta amistad, entre otros, con Herbert L. Matthews, de The New York Times, y con el agregado cultural de la embajada norteamericana. En sus memorias, Ayala recuerda que, una tarde de principios de diciembre, Robles faltó a su tertulia y nunca más se le volvió a ver. La imagen que le quedó grabada al escritor granadino fue la de una angustiada Márgara Villegas que, de la mano de sus dos hijos, iba «de un sitio para otro, preguntando, averiguando, inquiriendo siempre sin el menor resultado».

La desaparición, de hecho, se había producido la noche anterior. Los Robles acababan de cenar con sus anfitriones, y Pepe se disponía a leer un libro de relatos de Edgar Allan Poe cuando llamaron a la puerta de la vivienda. Un grupo de hombres de paisano entró en el salón. Sin dar explicaciones ni atender a sus ruegos, le ordenaron que se arreglara y les acompañara.

Al día siguiente, tal como recuerda Ayala, su mujer y sus dos hijos recorrieron la ciudad en busca de información sobre su suerte. La angustia de Márgara estaba más que justificada: enseguida supo que había sido acusado de traición a la República y encarcelado. Las circunstancias, por otro lado, parecían haberse aliado en su contra: esa misma mañana, la familia valenciana en cuya casa vivían los echó a la calle sin contemplaciones.

Pese a la ya citada escasez de viviendas, consiguieron instalarse en un apartamento de un moderno edificio con ascensor. Para obtener dinero con el que pagar el elevado alquiler, Coco no tardaría en ponerse a trabajar en la Oficina de Prensa Extranjera. Márgara, mientras tanto, seguía con sus averiguaciones, que acabaron conduciéndola a la Cárcel de Extranjeros, en la que Pepe había sido encerrado. Le visitó en dos ocasiones antes de su desaparición definitiva, y de ambas visitas volvió con mensajes tranquilizadores: todo era producto de un simple error, había que dejar que la investigación siguiera su curso, las cosas acabarían arreglándose. La prisión estaba situada junto al cauce del Turia, y Márgara insistía a Miggie para que paseara por una de las calles próximas al río, de forma que su padre pudiera verla por la ventana de su celda.

Fue aquél un triste fin de año para los Robles. Aunque la mayoría de sus conocidos les manifestaba una y otra vez su incredulidad y su apoyo, hubo también algunos que les volvieron la espalda. Entre éstos estaban los dos amigos de Pepe que más influencia tenían en aquel momento. Uno de ellos era Wenceslao Roces, a la sazón subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública, y el otro, Rafael Alberti. En un artículo de 1977, el escritor y pintor surrealista Eugenio Fernández Granell reprocharía al poeta gaditano su silencio ante los innumerables asesinatos del estalinismo, entre ellos el «del profesor José Robles, poeta y dibujante, ordenado por los generales rusos». Sólo en un posterior libro de conversaciones hablaría Alberti[16] del caso Robles, pero sus declaraciones no resultan especialmente reveladoras. Según Alberti, José Bergamín y él fueron a interceder por Robles ante «las autoridades». Les hablaron de su relación con Dos Passos y de la importancia de éste como escritor y como luchador por la libertad, «pero no hubo manera: decían que estaba probado que José Robles era un espía y lo fusilaron».

Más constancia tenemos de las gestiones que desde el otro lado del Atlántico se iniciaron para liberar a Robles. A principios de año, Henry Carrington Lancaster pidió para ello ayuda al Departamento de Estado norteamericano, que le contestó diciendo que, como el profesor Robles era ciudadano español, lamentaban «no poder hacer nada para conseguir su puesta en libertad[17]». Para esas fechas, sin embargo, la posibilidad de que fuera ejecutado parecía todavía impensable, y entre las preocupaciones de la familia, que se había visto privada de su principal fuente de ingresos, estaba la de la simple subsistencia, por lo que nuevamente recurrieron a Lancaster para obtener ayuda financiera. La Oficina de Prensa dependía entonces del Ministerio de Propaganda, instalado en el que había sido el edificio central de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. A finales de enero se recibió en ese ministerio un cheque por trescientos dólares a nombre de Margarita Robles Villegas, la única de la familia que poseía la nacionalidad estadounidense.

En una de las cartas dirigidas[18] a los colegas de su padre en la Johns Hopkins escribía Coco: «Nadie, ni en el Ministerio de Estado ni en la embajada rusa, ha encontrado razones concretas para este ridículo arresto». La inquietud de la familia, sin embargo, crecía con el paso del tiempo, y para cuando llegó el cheque la alarma era absoluta. José Robles no se encontraba ya en la Cárcel de Extranjeros. De acuerdo con lo que él mismo le había dicho a Márgara en la segunda visita de ésta a la prisión, habría sido trasladado a Madrid, pero lo cierto era que su nuevo paradero permanecía en secreto. ¿Qué garantías podían esperarse de una situación así? Por Valencia empezaron a circular rumores sobre la desaparición de Robles. Algunos sugerían la posibilidad de que hubiera sido llevado a Rusia o enviado al frente; otros hablaban directamente de su asesinato. El 11 de febrero, Maurice Coindreau escribió a Lancaster para informarle de que acababa de recibir una carta de Márgara en la que le manifestaba su preocupación por el seguro de vida de su marido, «que, por supuesto, es más importante que nunca para ellos»: eso indica que los temores por la suerte de Robles se habían acrecentado repentinamente. La confirmación, todavía oficiosa, de su muerte la recibió Coco de Luis Rubio Hidalgo, su jefe en la Oficina de Prensa. Debía de ser un día de finales de febrero o principios de marzo, y esa misma tarde Coco se lo dijo a su madre y su hermana en el ascensor de su casa.