El almacén, únicamente iluminado por la luz de las estrellas, resultaba tétrico. Los prisioneros podían verse los rostros tensos, angustiados y las lágrimas deslizándose por las mejillas de Sara.

Héctor y Julio se sentían culpables, aparte haber cedido a la coacción del arma, pensando que todo podría arreglarse más tarde.

—Menos mal que teníamos a Petra y ella habrá entregado la nota —deslizó la chica con voz temblorosa.

Cuando calculaban que habrían pasado unos noventa minutos desde que saliera de allí, Petra se introdujo por el mínimo agujero que ya había probado.

—¿Les has dado la nota? —preguntó su dueña.

La ardilla era tan expresiva, que la respuesta entre negativa y alterada no les dio buena espina. Así estaban cuando la puerta se abrió y un hombre envió al interior la luz de su linterna. Julio aprovechó para preguntar:

—¡Oiga! Déjenos marchar… No hemos hecho nada y les damos nuestra palabra de no ir con el soplo a la policía.

—Nadie se marchará de aquí hasta mañana. Entonces os dejaremos en libertad, con las debidas precauciones…

Héctor quiso aclarar la situación.

—Miren, ustedes han debido de confundirnos con alguien. Por eso empezaron a extorsionarnos; primero introdujeron a un encapuchado en nuestra casa; después nos prepararon el velero para que naufragara; luego registraron la casa y por último intentaron que ardiera en pompa y le prendieron fuego.

—¿Qué estás diciendo? Nosotros no hemos hecho más que lo del registro por si encontrábamos algo comprometedor.

Un segundo individuo que había permanecido junto a la puerta, entró gritando:

—¡Eso significa que hay otros! ¡Sois unos ineptos!

—¿Y tú qué? Puede que tengas razón. Realmente, estos chicos no parece que tengan nada que ver… Y si no hubieran sido tan entrometidos, podían todavía andar por ahí. Pero se les ocurrió meter las narices en la farmacia y suponemos que ha caído en sus manos, por lo menos, un mensaje.

Desde el corredor, el dependiente de la farmacia, abogó por «Los Jaguares»:

—¡Suéltenlos! Ustedes no me dijeron que iba a haber secuestros. Sólo me comprometí a pasar los mensajes.

—Estás en el asunto hasta el cuello —respondió el hombre de la voz enérgica—. Bien que te gustaba el dinero que podías embolsarte, de modo que aguanta. Ni tú ni ellos saldréis de aquí mientras «ella» no lo ordene.

¿«Ella»? ¿Quién sería ella? ¿La señorita Farrow, quizás? ¿Sería el jefe de una banda criminal?

Se marcharon y cerraron tras ellos. Todos volvieron su atención a Petra, que, muy excitada, intentaba hacerse entender y darles algo que llevaba: un trozo de botella.

—Petra, ángel mío —susurró tiernamente Sara—. ¿Quieres que cortemos las ligaduras con esto, verdad?

El animal afirmó levantando y bajando su bonita cola.

Héctor la llamó. Insistiendo mucho, consiguió que le sacara el pañuelo del bolsillo y se lo pusiera entre los dientes. Después, sobre el pañuelo, hizo que le colocara el cristal y lo apretó con firmeza.

—Voy a intentar cortar tus ligaduras, Sara —barbotó Héctor a boca llena—. Tendrás que estarte muy quieta para que no te corte.

Petra vigilaba la ardua operación y mientras, Julio efectuaba una especie de razonamientos en voz alta.

—De lo que ha hablado ese hombre deduzco que existen dos bandas intentando un negocio que entra dentro de lo delictivo o criminal. El negocio, o golpe, va a efectuarse mañana. Pero ¿qué demonios será? Dicen que ésta es ruta de drogas… En fin, lo que no acabo de explicarme es la razón de que una y otra banda la hayan tomado con nosotros…

La voz de Sara sonaba impregnada de histerismo cuando le interrumpió:

—¡Dos bandas rivales! Eso quiere decir que Raúl, Oscar y Vec están en poder de la otra. De lo contrario hubieran acudido a salvarnos. ¡Dios mío! ¿Por qué vendríamos?

—Serenidad, amiguita. Tu comportamiento es indigno de un «jaguar», aunque tus razones… ¡pchs…! no dejan de sonar lógicas. Bueno, por lo menos, sabemos que la banda nuestra está relacionada con las francesas…

—Y la señorita Farrow —volvió a interrumpir Sara.

—Sí, la inglesa. Y me pregunto si la inglesa será «ella» o será una de las francesas. En cualquier caso, «ella» es el jefe de la banda. El tono con que se la menciona no deja lugar a dudas.

—Y tú gastando lindezas y llamándolas mesdames. A veces no te puedo soportar… —terció la chica.

Él pasó por alto la observación última y prosiguió:

—Si me acerqué a las viejas fue porque las encontraba algo raro. Indudablemente son listas como diablos… En este momento, aquí en la oscuridad, acabo de descubrir qué era lo que me chocaba de ellas…

—¿Qué…?

—No son tres mujeres, sino tres hombres.

—¡Qué horror! Entonces, «ella» tiene que ser la Farrow.

—¡Je…! —rió Julio, del modo más misterioso.

En aquel instante, el silencioso pero activo Héctor escupió pañuelo y cristal y anunció:

—¡Ya está!

Con un pequeño impulso, Sara separó sus muñecas, mientras la cuerda caía rota al suelo.

—¡Vamos, Sara, rápido! Coge el cristal y desátame —ordenó Héctor.

En esta ocasión la operación fue rápida, pues aunque temblaba de cabeza a pies pudo cortar la cuerda con mano segura. Segundos más tarde, también Julio podía hacer uso de sus manos.

—¡Hay que salir de aquí! Tenemos que encontrar a los demás, esto es, encontrar a la otra banda y dar parte a la policía.

En el plan, Petra tenía arte y parte. Para que León, que también estaba con ellos no chillara, aprovechando que estaba dormido, Sara lo tomó con todo cuidado poniéndolo en su falda, que recogió por dos puntas. Después aleccionó a la ardilla. Debía salir, en cuanto ellos lograran forzar la puerta.

Con el mismo trozo de vidrio salvador, Héctor desgastó la reseca y vieja madera, junto a la cerradura y después, con el cortaplumas, sin apenas hacer ruido, conseguía abrir.

—Ve, preciosa mía y vuelve a decirnos si podemos salir…

La ardilla, sin producir el menor roce, se fue en la semioscuridad pasillo adelante y la perdieron de vista. Muy pronto estaba de vuelta y les hacía señas de que podían seguirla.

En fila india, avanzaron por el corredor. Al final, delante de una puerta por la que salía luz, estaba sentado el dependiente de la farmacia. Éste los miró y ellos a él. El dependiente se llevó el índice a los labios y luego recostó su mejilla sobre el dorso de la mano izquierda, dándoles a entender que escaparan y él fingiría después haberse dormido. Con la otra mano, les indicó la dirección de la salida.

Fueron a parar a un patio donde había un camión y un coche y, cuando ganaban la puerta, descubrieron a un hombre en la oscuridad.

Héctor y Julio cruzaron un mudo mensaje. ¡Inutilizarlo!

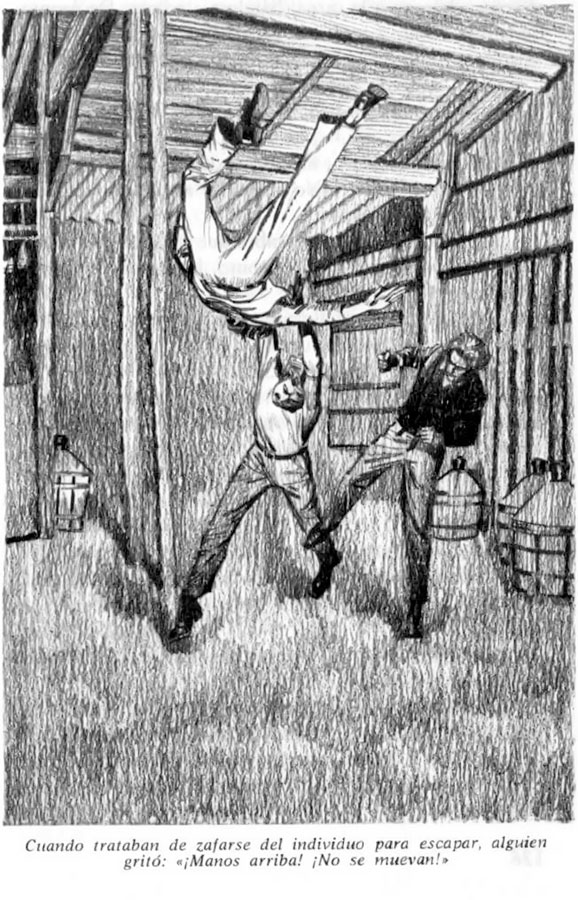

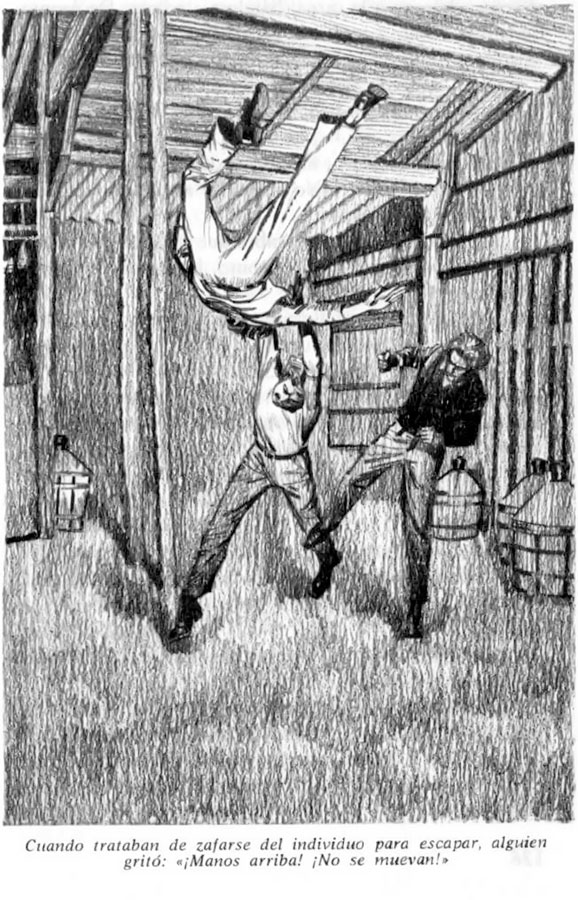

Los dos a una saltaron sobre él por la espalda. Y, aunque le sorprendieron, el individuo, como un coloso y además hábil, se sacudió a Julio con una llave perfecta, volteándolo por encima de su cabeza y lanzó un codazo al estómago de Héctor que le cortó la respiración. Pero los chicos volvieron a la carga, liándose a golpes. De pronto, mientras daban y recibían, Sara logró ver la cara de su enemigo:

—¡El pollero cateto! —exclamó admirada.

—¡Y el falso nórdico! —jadeó Julio, tratando de deshacerse de él.

En aquel momento, una voz ordenó:

—¡Manos arriba! ¡No hagan el menor movimiento porque están perdidos!

Se trataba del mismo hombre que había hecho prisioneros a «Los Jaguares». De pronto, le oyeron decir, sorprendido:

—¿Quién es éste? Resulta que estos cándidos corderillos se habían traído refuerzos…

—Pero… —quiso decir Sara.

Bajo la coacción del arma, volvieron al lugar del que habían escapado. Mientras los ataban más fuertemente que antes, oían la voz del dependiente de la farmacia justificándose de que el sueño le había vencido.

—¿Quién es éste? —preguntó el hombre, antes de marcharse.

—No lo sabemos —dijo Héctor.

—Bueno, puesto que las cosas están así, «ella» vendrá y lo pondrá en claro. Nadie se burla impunemente de «ella».

Y se marchó, pero le oyeron arrastrar una silla y sentarse al otro lado de la puerta.

—¡Majaderos! ¡Más que majaderos! —barbotó el desconocido, furioso pero sin nada de paleto en la voz—. Supe que ibais a fastidiarme en cuanto os escuché en el tren. Me parecisteis dos fantasiosas jugando a James Bond.

—Pues usted es un antipático y además, debe de ser el jefe de la otra banda rival…

El falso paleto pareció interesado.

—¿Qué es eso de la banda rival?

—¡No se haga el inocente!

—¡Yo pertenezco a la Interpol, amiguitos! Supimos que la banda de «Cara de Niña» había llegado a esta localidad y la relacionamos con el químico Shuterffold.

—¿Ahora sale con ésas? ¿Y todavía nos insulta diciendo que nos creemos James Bond?

—Tú cállate, porque te he estado confundiendo con «Cara de Niña» desde hace unas horas. Ahora lo habéis echado todo a rodar. Llegará Shuterffold y se apoderarán de él, puesto que yo estoy aquí atrapado.

—¿Tan importante es? —preguntó Julio.

—El mejor químico que hay en el mundo. Es canadiense y aunque no es del dominio público, la Interpol está encargada de velar por su seguridad, a causa de su último invento. La guerra química desarrollada con su invento hará el amo del mundo a quien lo posea. Y hay una potencia que está dispuesta a apoderarse de él. Mañana, cuando llegue aquí para ingresar en una famosa clínica de reposo, caerán sobre él. ¡Malditos entrometidos!

—Oiga, me figuro que ésa que usted llama «Cara de Niña» es la misma a la que esta gente llama «ella», el cerebro de la banda.

—Exacto. Ahora ya sabemos bajo qué personalidad se ha presentado aquí: la de Riña Domínguez, acompañada de una señorita de compañía que no parece involucrada.

—¡Riña! —exclamó Julio.

—¿Conque no tiene veinte años, eh? —gritó triunfalmente Sara, olvidándose de llorar.

—Tiene veinticinco. En el mundo del hampa se le conoce por el apodo que habéis oído. Las viejas de «Versalles» y estos individuos, son sus cómplices. Y hay una potencia que debe pagar fuerte para que el sabio les sea entregado.

Héctor le corrigió:

—Dos potencias. Hay otra banda que también busca lo mismo. Lo gracioso es que una y otra nos han tomado a nosotros por banda rival. Es decir, «los otros». Éstos sólo por unos entrometidos. Querían alejarnos de «Versalles» para actuar impunemente el día 3.

—¡Y yo aquí! —barbotó el de la Interpol—. Todo mi prestigio internacional se ha venido abajo gracias a vosotros.

—Recupérelo pensando algo digno de usted —le lanzó Sara.

—Es lo que voy a hacer. ¡Lástima que me hayan quitado el arma!

—¿Y para qué la quiere, si tiene las manos atadas?

Petra soltó a León, que se había refugiado junto a ella, y corrió hacia su dueña con el trozo de botella en la mano.

—Sí, habrá que hacer de nuevo el trabajito…

• • • • •

Mientras tanto, ¿qué había sido de Raúl? Tras el golpe que le dieron en la cabeza al arrojarlo en la motora, estuvo unos momentos sin conocimiento. Pero empezó a recuperarse y, con la rapidez del relámpago, recordó lo ocurrido. Lo mejor era fingirse inconsciente. De ahí que pudiera escuchar la conversación de sus raptores sobre el planeado secuestro del químico canadiense. Hablaban así mismo de interrogarle a él, para saber si realmente eran los excepcionales agentes de la banda rival y comprendió la razón de que se les hubiera perseguido, tratando de asustarles y ahuyentarles. Supo que habían comprado al chófer que debía recogerlo en el puerto y que pensaban inutilizar con gas, una vez en el interior del automóvil, a su guardaespaldas. Shuterffold no llegaría nunca a la clínica de reposo, sino que sería expedido a una potencia del Este.

En alguna ocasión le reconocieron a él y comentó uno:

—Le has dado tal garrotazo que sigue conmocionado.

—Mejor; éste es el más fuerte. Los otros me parecen inofensivos. Además, para estas fechas, ya estarán en el almacén. Por cierto; dada la hora, podemos volver a tierra. Nadie nos sorprenderá.

—Pero tendremos que subir al muelle con éste a cuestas. En fin, es un peso pesado, pero ¡qué remedio!

Al llegar al muelle, Raúl entrevió la leve claridad del día y calculó que pronto amanecería. Su mano se hallaba al alcance de uno de los remos supletorios que llevaba la motora, entonces conducida en silencio. Cuando la embarcación se detuvo, Raúl levantó el remo y devolvió el golpe. Uno de sus enemigos cayó pesadamente al fondo de la motora. El otro se revolvió para inutilizarlo, pero llegó tarde. Recibió otro segundo golpe y cayó sin sentido.

Raúl miró en torno. Desde un almacén, le hacían señales con una luz. Es decir, se las hacían a los otros. El muchacho se cargó al hombro a uno de los individuos, ocultó el remo y siguió con su carga, hasta la puerta donde aguardaba un individuo.

—¿Sólo traes a uno? ¡Vaya! Aquí no tenemos más que a dos.

Con la rapidez del rayo, Raúl dejó caer su carga y golpeó con el remo contra la cabeza del hombre. Entró en el interior del viejo almacén y un individuo le salió al paso. Pillándole de sorpresa, le asestó otro remazo.

—¡Haugggh…!

En un rincón, atados y amordazados, el muchacho descubrió a su amadísima Vec y también a Oscar.

—¡Vámonos como centellas! ¡De prisa!

No se entretuvo más que en quitarles las ligaduras de los pies, aunque ellos movían la cabeza y parpadeaban para que les dejara la boca libre. De todas formas, corrieron como gamos, al principio un tanto desorientados, pero después con un objetivo bien fijo

• • • • •

Muy temprano, por la mañana, el carcelero de «Los Jaguares» compinche de «Cara de Niña» se presentó seguido de tres individuos que se echaron a reír al ver tan bien atados a los tres muchachos y el hombre de la Interpol. Los primeros reconocieron en ellos a Yvonne, Denise y Martine.

—Bueno, estos pajaritos no son ofensivos, pero nos preocupan el crío y el fuertote. La chica bonita ya se ha debido de morir de miedo para estas horas —dijo Martine, que llevaba un elegante terno salido de un buen sastre. (De caballeros, claro). Sin peluca, no era feo.

—Pero «ella» nos va a pedir cuentas por no tener a los otros —objetó Denise.

—De cualquier forma, el sabio caerá en el garlito, que es de lo que se trata. ¡Vamos! Su barco está al llegar y hay que hacer la sustitución del coche.

En aquel momento, una voz enérgica, aunque con cierto sonido de pito, se oyó desde algún lugar de la casa:

—¡Estúpidos! ¡Todo lo fastidiáis! ¡Vámonos rápido! Momentos después, Riña «Cara de Niña», asomaba por la puerta con sus perennes lacitos y una expresión dura que la hacía siniestra. La jefe de la banda, mirando a todos con odio, ordenó:

—¡Aquí no se pone en libertad a nadie! ¡Que se pudran, por el poco caso que me han hecho todos éstos! Y lo mismo ese individuo, que debe ser un repelente policía. ¡Al infierno todos ellos!

Momentos después oían el ruido de un motor al ponerse en marcha. En cuanto se fue alejando, el de la Interpol se puso en pie, arrojando sus ligaduras. Gracias a Petra, todos las tenían cortadas, aunque conservándolas en su sitio. A toda velocidad abandonaron el lugar hacia el automóvil que el policía tenía escondido cerca.

En cuanto el trasatlántico atracó en el muelle, un anciano tomó por la pasarela seguido de un individuo fuerte con facha de guardaespaldas. Pasaron por la Aduana y, al salir algo después por la parte contraria, cumplidos los trámites, un chófer que tenía a unos pasos el coche se inclinó ante él:

—¿Señor Shuterffold? Su coche le aguarda, señor… En aquel momento, varios vehículos de la Policía con sus ululantes sirenas, hicieron irrupción, cortando las salidas. Oscar, que iba en uno de ellos, gritó a los agentes: —¡Ahí tienen a «Cara de Niña»! ¡No la dejen escapar! En efecto, junto a tres hombres (las tres falsas francesas), Riña se hallaba en un segundo automóvil dispuesto en ayuda del primero, tras el sabio.

En un coche celular, pálidos de rabia por haber sido atrapados, el vagabundo y sus compinches, que pensaban haber interceptado al sabio camino de la clínica, porque Raúl se había enterado de sus planes y hubo que cambiarlos, echaban pestes contra «Los Jaguares».

Oscar no pudo evitar la risa cuando los nuevos prisioneros, Riña y sus tres de «Versalles», además de los dos del almacén, subían esposados a hacer compañía a sus rivales.

—Riña, cuando salgas de la cárcel búscate otro disfraz, porque el de niña lo haces muy mal —le gritó el pequeño con burla.

Más tarde en comisaría, se pusieron algunas cosas en claro. La señorita Farrow resultó inocente, aunque era empleada sin saberlo para llevar mensajes a la farmacia que el dependiente hacía pasar a sus compinches.

El hombre de la Interpol se hallaba eufórico. ¡Había echado el guante a dos de las más famosas bandas del crimen a nivel internacional! Mirando a la pandilla, dijo:

—Reconozco que lo he logrado gracias a vosotros, «Jaguares». Espero teneros algún día por compañeros.

—También Petra merece una placa —le recordó Sara—. Por cierto, me voy a la estación.

Julio susurró algo al oído del de la Interpol. Instantes después, unas esposas caían sobre las muñecas de la pelirroja.

—¡Estás prisionera! En castigo por tus humos, tendrás que seguirnos a todas partes…

¡Qué momentos más felices aquellos…! Todos pensaban que no podrían olvidarlos.