Con aire feliz, Verónica se había presentado en el comedor, donde ya se encontraban «Los Jaguares» esperándolas para desayunar. Por cierto, ninguno demostraba sentirse a disgusto y, paseando su mirada de uno en uno, ella descubrió en todos la alegría loca de siempre, cuando estaban juntos y se divertían con cualquier cosa.

—¿Y Sara? —quiso saber Héctor.

—¡Uf! No he podido despertarla… —repuso la chica.

Ni se le ocurría que su compañera había pasado la noche en blanco; tampoco pensaba en nada que no fuera el desayuno que Raúl le servía con ademanes de camarero fino.

—Habrá que despertarla —dijo Julio—. Tenemos proyectada una excursión por mar.

—¿Nos vais a llevar? —preguntó Vec, saltando en la silla y mostrando un brillo deslumbrante en la mirada.

Ellos le contaron que la embarcación no era en realidad muy grande pero, si se estaban quietos podrían caber los cinco.

—¿Los cinco? —preguntó con aire interrogante.

—Mi hermano tiene sus propios planes. Ha hecho una amistad —le explicó Julio, disimulando la risa.

—¿Y qué tal es esa niña? ¿Simpática?

—¡Oh! Es una chica mayor —explicó el pequeño, alargando mucho los labios—. He prometido llevarla a la playa. Ella sólo quiere ir conmigo a todas partes…

—Pues no lo entiendo —murmuró Héctor por lo bajo.

—No es tan mayor, en realidad —convino Raúl.

—Oscar siempre tiene mucho éxito —comentó Verónica, transportando al pequeño al séptimo cielo.

Cierto que él hubiera preferido la excursión por mar, pero ya que había armado aquella intriga para sentar su alta categoría… Sin contar con que «Los Jaguares» se estaban sospechando de quién procedía la invitación y parecían ignorarlo.

Cuando estaban terminando de desayunar, se presentó Sara. Llevaba el rostro sombrío de los malos días… y la maleta en la mano.

—¿Dónde vas? —se asombró Julio, con parte de su bollo en el aire.

—A la estación —fue la respuesta.

La contrariedad de Verónica se traslució en su respingo.

—Pues menudo susto se darán el comandante y la «comandantesa» —bromeó Héctor—. ¡Con lo anchos que han debido de quedarse sin vosotras!

—Eso no es cosa vuestra. Nos vamos.

—Pero yo… —se defendió Vec, mirando a los chicos para que se pusieran de su parte—. Nos van a llevar al mar… Están muy contentos, míralos.

—¡Je…! —rió la pelirroja con su gesto más ácido—. Para contentos esta noche, cuando se divertían asustándonos.

Julio se llevó el dedo a la sien y rezongó entre dientes:

—El cambio de clima la ha trastornado.

Pero el fino oído de Sara captó la frase y se revolvió como si la hubieran pinchado.

—¿Sí, eh? ¿Puede saberse de dónde habéis sacado la capucha?

—¿Qué está diciendo? —preguntó Raúl, mirando en torno, por si alguien se lo explicaba.

Oscar se rascaba el cogote. Verónica, con gesto aturdido, preguntó por dónde estaba el encapuchado.

—Por la casa —explicó su compañera—. Andando sigilosamente para asustar, pero no tan sigilosamente que yo no pudiera oírle.

—¿Y qué te dijo? —preguntó Raúl, un poco alelado.

Héctor decidió terminar con aquello y empujó a Sara por los hombros hasta sentarla junto a la mesa.

—Anda, desayuna; lo tuyo es hambre.

Pero ella estaba a lo suyo.

—Los encapuchados no hablan, especialmente cuando puede reconocerse su voz.

—¿Todavía? —se impacientó Julio, volviendo a su café con leche.

—Queríais asustarnos —porfió la chica, furiosa—. Y no es que lo consiguierais, pero yo ahora me voy a la estación.

—¿Y si no sale ningún tren? —preguntó Oscar, que era realmente práctico.

—Algún día saldrá uno.

—¡Qué panorama! —se burló Héctor.

Tímidamente, Verónica alegó que ella no había visto ningún encapuchado, pero si Sara decía que lo había visto…

¡Ay! También Petra había aparecido, León tras ella y la cafetera rodó por la mesa, con gran disgusto de «la gran dama» que rezongó descontenta antes de volverse a su cocina. ¡Vaya pandilla que le habían enviado!

De pronto, Julio tomó la dirección del caso, levantando ante la cara de Sara su dedo más esclarecedor.

—Mira, no niego que hayas visto un encapuchado, pero en sueños. Anoche llegasteis con hambre de lobo y comiste demasiado queso. Has tenido pesadillas a causa de una trabajosa digestión.

—¡Pedante! —exclamó ella.

Raúl alargó las manos por encima de la mesa para poner paz. Ahora Julio contestaría, reñirían más, se irían… ¡No! En tal caso se iría él también.

Pero Julio, y no por su intervención, se dedicaba a mirar al techo con aire de fastidio.

—¡Ea, se acabó! —intervino Héctor—. ¡Marineros… al barco! ¡Se acabaron los encapuchados!

Como Sara no pareciera dispuesta a aceptar más invitaciones, con su cara más inocente y su mirada más maliciosa, Oscar propuso:

—Eso, vámonos.

—Tú no vienes, mico —le recordó su hermano—. Tienes un compromiso social.

—Es verdad. Entonces, mientras estáis de excursión, yo me ocuparé de enterarme del horario de los trenes para Madrid.

Y, aunque con mirada rencorosa, Sara se dejó convencer. Convencer para la pequeña tregua, claro. Pero, camino del muelle se dedicó a observar a sus compañeros y hubo de reconocer que parecían muy alegres. Todos hablaban a un tiempo quitándose la palabra de la boca como en los más gloriosos días de «Los Jaguares».

¿Se habría equivocado? ¿Tuvo realmente una pesadilla? ¡Quiá! Estaba segura de eso… ¡Si no había dormido nada hasta por la mañana…! Quizás… decían que los andaluces eran muy bromistas… Pero ellas no conocían a nadie allí. Cierto que… la broma pudo haber estado dirigida a los muchachos…

En la duda, se le suavizó el gesto.

Antes de embarcarse compraron unos bocadillos, que Raúl celebró mucho. Luego Verónica se extasió ante el diminuto velero pintado de blanco y azul.

—¡Qué maravilla! Esto es lo que más me gusta del mundo.

Poco más o menos, la otra pensaba lo mismo, aunque aquella inmensidad líquida la asustaba un poco. Y también la pequeñez del barquito. Entonces recordó que «Los Jaguares» eran unos buenos marineros y se animó bastante. Después de todo, no era cosa de seguir todo el día con cara de juez.

—¡Vivan «Los Jaguares»! —gritó al saltar a bordo con cuidado.

—¡Todos para uno y uno para todos! —lanzó Raúl con voz atronadora.

—¡Ay! Se bambolea mucho —añadió Sara.

Héctor, con ademanes fachendosos, le asignó un puesto:

—Grumete, a estribor y no te muevas. Vec, tú a babor.

—Y plegad las piernas —advirtió Julio—. A veces el viento obliga a hacer maniobras rápidas.

—Si estorban las tiramos al agua —dijo sonriente Héctor, empezando a desplazar la vela lentamente.

Muy pronto, cabeceando, la pequeña embarcación empezó a deslizarse por la bahía.

—Quiero hacer algo —manifestó Verónica al momento.

Héctor le puso la driza en la mano, aleccionándola sobre la forma de utilizarla. Resultó una alumna excelente. Y de pronto, Julio se mostró magnánimo.

—Chicas, os vamos a dejar la nave un ratito. Seguid nuestras instrucciones.

Las pecas de Sara chisporrotearon en su cara con luz propia. Se hablaban a gritos, pero se divertían.

—¡Ay! Ese palitroque me va a dar un porrazo.

—¡Niña, se trata del foque! —la aleccionó Héctor.

¡Ay! Con la práctica de aquel día ni Sara ni Verónica alcanzarían el grado de capitán. Diez minutos después, la segunda dijo a voz en cuello:

—¡Se me están mojando los pies!

—Eso es muy saludable —le gritó Héctor, saltando limpiamente de babor a estribor para hacer contrapeso.

Desde luego, navegar a vela no era tan plácido como ellas habían creído. Para ir rápido, como ellos iban, los marineros tenían que estar todo el tiempo haciendo maniobras y, especialmente, atentos a prevenir cualquier cambio de brisa o viento.

—¿Sería propio de los veleros estar por dentro llenos de agua? A Sara le llegaba ya hasta media pierna, pero no dijo nada, porque no la llamaran aguafiestas.

—El nivel sube, marineros —dijo Vec.

Aquellos locos no pensaban más que en navegar más veloces que el rayo y Sara tenía todos los pantalones mojados.

—Es como si lleváramos lastre; algo nos frena —objetó Julio a gritos.

Las dos chicas se miraron… sin decir media palabra.

—¡Centellas! —exclamó de pronto Héctor—. ¿Por qué no habéis avisado de que la embarcación hace agua?

—Pues… empezó Vec.

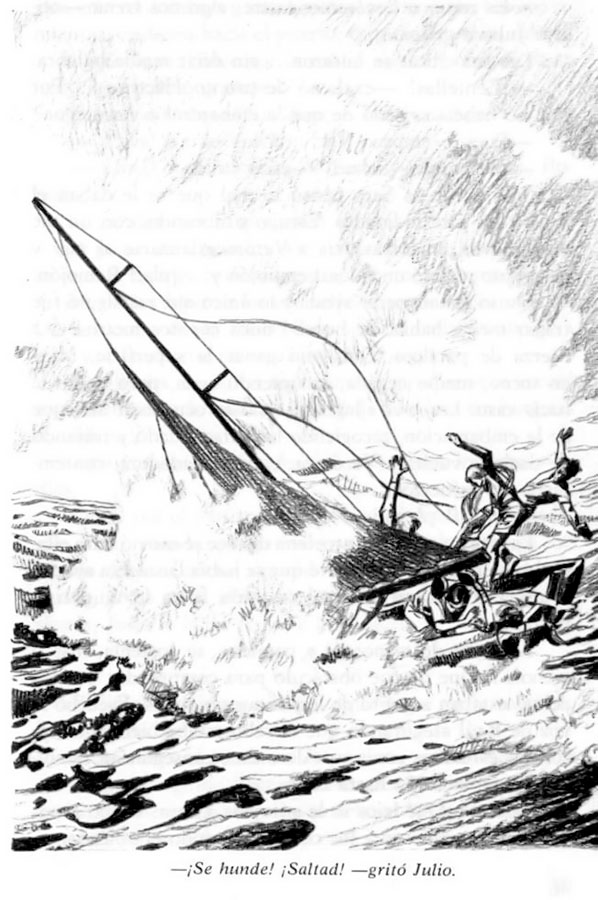

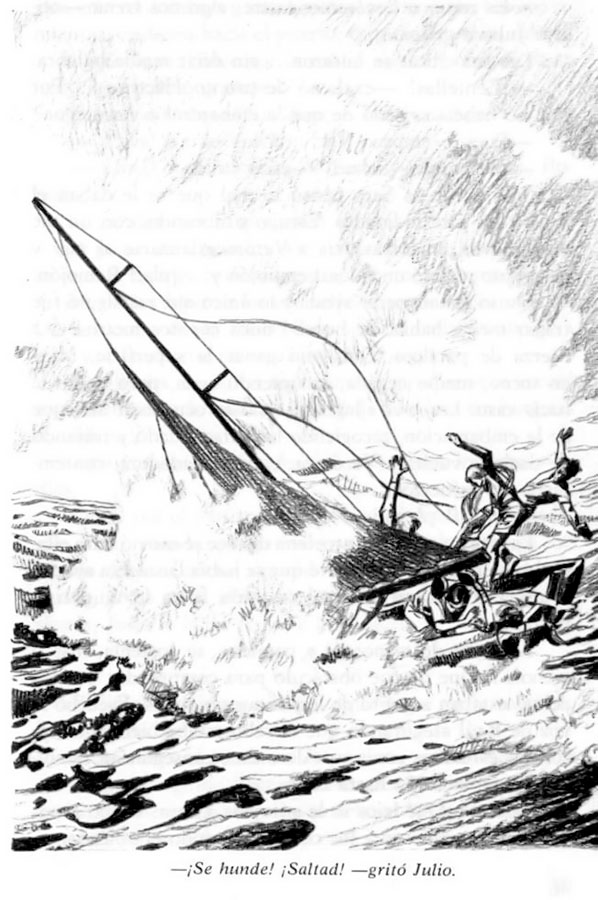

—¡Se hunde! ¡Saltad! —gritó Julio.

Sólo entonces Sara pensó lo mal que se le daban el agua y las profundidades. Estuvo titubeando, con un pie en la borda, mientras veía a Verónica lanzarse al mar y de pronto recibió un colosal empujón y… ¡plaf! Remojón.

Quiso gritar, pedir ayuda y lo único que consiguió fue tragar media bahía. Se hundió unos cuantos metros y, a fuerza de pataleos, consiguió ganar la superficie. Miró en torno, medio cegada, escupiendo agua, pero nadie le hacía caso. Los tres «Jaguares» no se ocupaban más que de la embarcación, recogiendo las velas a nado y tratando de darle la vuelta y Verónica, experta nadadora, contemplaba sus esfuerzos.

—¡A mí! ¡A mí! —jadeó.

La larga y empapada melena de Vec se movió ante ella. Quiso aferraría, pero resultó que se había lanzado a ayudar a los chicos, como si aquel cascarón fuera lo único importante.

A fuerza de manoteos y pataleos, se sostenía, más o menos, lo que no fue obstáculo para comprender que los demás estaban a punto de lograr sus objetivos. Escuchó la voz de Raúl asegurando que el cabo estaba bien sujeto y, con los esfuerzos conjuntos de todos, conseguirían remolcar la embarcación hasta tierra.

¡Tierra! ¡Qué lejos se le antojaba a Sara! Como a través de una nube vio a los cuatro rodeando el volcado velero con todo mimo y en seguida coordinando sus movimientos, nadaron hacia el puerto, tirando de varios cables.

—¡Socorro! ¡Socorro! —volvió a gritar, cuando ya se había quedado muy atrás.

Debieron oírla, al fin, porque Julio rezongó:

—¡Vaya! Es un corcho.

—¡Quiá! —le respondió Héctor—. En tal caso, flotaría.

—¿Quién va? —preguntó Raúl.

A pesar del apuro en que se encontraba, Sara tuvo la suficiente lucidez como para suponer que el comodón del mayor de los Medina estaría reflexionando sobre cuál de las dos cosas debía hacer: remolcar la embarcación o a ella, y, como siempre, haría lo más cómodo.

Sí; ella iba a resultar más cómoda, porque se le acercó en unas cuantas brazadas y le tiró de la coleta sin ninguna consideración.

—Sujétate a mi cinturón y no manotees a lo tonto —le dijo.

Quizá por el susto y el alivio a un tiempo, Sara obedeció. Pero cuando comprendió que su salvación ya no ofrecía dudas, furiosa, decidió hacérselas pagar. Tiraba de él con fuerza hacia atrás, o trataba de sesgar. En dos ocasiones, Julio le lanzó el pie a la nariz…

• • • • •

El hombre que espiaba en algún lugar de la costa, se hallaba atónito.

—Son unos deportistas de primera, no hay duda. No sólo han conseguido llegar a tierra, sino salvar la embarcación. Al menos uno de ellos podría ser… sí, podría ser… o quizás todos. Lástima que no se nos haya enviado más información. J ha eliminado a éstos como los enviados, pero yo apostaría…

• • • • •

Bien ajenos a los razonamientos que alguien se hacía no lejos de allí, Raúl y Héctor continuaban empujando con fuerza para dejar la quilla del velero en tierra, en un entrante bordeado de rocas bajas. Julio se había sentado a descansar y Vec corrió hacia su compañera.

—Tienes que practicar la natación; eres un engorro —dijo de un tirón y sin un jadeo.

—¿Tú también? —se quejó Sara.

—¡Eh…! ¡Eh…!

Un personajillo corría por la arena, descalzo, requiriendo la atención del grupo. Era Oscar que, sin una palabra de explicación, había abandonado a su adepta Riña después de tener los ojos fijos todo el tiempo en el velero. ¡Y qué suspiros de pesar se le habían escapado!

—Sois unos novatos y unos marineros de pacotilla —dijo en cuanto lo tuvieron encima—. ¡Qué vergüenza, tan mayores y naufragando!

Tenía razón y nadie protestó. Sólo Raúl replicó, sin mirar a ningún lado:

—Es que el agua se empeñó en meterse dentro y…

—¿Pero no era un «snipe» de primera calidad?

Oscar parecía un perro olisqueando el barco. Nariz y flequillo recorrían centímetro a centímetro sus tablas pintadas de blanco y azul. De pronto echó atrás la cabeza, con el ojo visible chisporroteante y lanzó:

—¡Córcholis! ¿Quién de vosotros ha aserrado tan limpiamente estas tablas?