La flor del templo

Mi reloj marcaba las ocho y media cuando me desperté la mañana del día posterior a nuestra llegada a Milosis: había dormido exactamente doce horas y debo decir que me encontraba mucho mejor. ¡Ah, bendito sea el sueño! Y qué bien nos había hecho descansar aquellas doce horas después de tantos peligros y esfuerzos. Me levanté como un hombre nuevo.

Me senté en mi cama de seda —nunca antes había dormido en un lecho semejante— y lo primero que vi fue el monóculo de Good fijo detenidamente en mí desde lo más recóndito de su cama. No se veía nada más de él, pero sé que estaba despierto y esperaba a que yo me despertara.

—Quatermain —comenzó—, ¿observo su pie? Es tan suave como el marfil.

—¡Atento, Good! —interrumpí al escuchar un ruido de cortinas.

Inmediatamente después, las cortinas se abrieron y entró un funcionario, que con una serie de gestos nos indicó dónde estaba el baño. Le seguimos y nos llevó a una habitación de mármol, donde había una piscina de agua corriente cristalina en la que nos introdujimos muy alegremente. Una vez que nos hubimos bañado, regresamos a la estancia y nos vestimos, fuimos luego a la habitación central donde habíamos cenado la noche anterior y encontramos el desayuno ya preparado. Fue un auténtico almuerzo y aturdiría al lector describiendo cada uno de los platos. Después del desayuno, caminamos un poco y admiramos los tapices, las alfombras y algunas estatuas en los pasillos, pero la incertidumbre de lo que harían con nosotros los zu-vendis no había desaparecido. De hecho, nos encontrábamos en un estado tal de aturdimiento que estábamos preparados para todo. En cuanto a nuestra capacidad para el asombro, la habíamos olvidado hacía tiempo. Mientras nos distraíamos con aquello, nuestro amigo el capitán de la guardia se presentó a nosotros y con muchas reverencias nos dio a entender que debíamos seguirle, cosa que hicimos, no sin que nos asaltaran dudas y cierto sobresalto, ya que adivinábamos que pronto tendríamos que pagar la factura a nuestro amigo Agón, el de los ojos fríos, el sumo sacerdote, por haber abatido a aquellos condenados hipopótamos. Sin embargo, no se trataba de ello y personalmente me sentí muy aliviado al recordar la promesa de las hermanas soberanas de protegernos, en la seguridad de que las mujeres, cuando quieren algo, siempre saben cómo conseguirlo. Así que le seguimos despreocupados. Tras un minuto de caminata a través de un pasillo y un patio exterior, llegamos a las grandes puertas del palacio que se abrían a la gran carretera que conducía al Templo del Sol en la colina, después de atravesar la ciudad de Milosis. El palacio se encontraba a una milla de distancia y desde allí se descendía por la otra vertiente hasta la muralla externa de la ciudad.

Las puertas, muy grandes y macizas, son un buen ejemplo del hermoso arte del metal de Zu-Vendis. Entre ambas —ya que una da entrada al palacio y la otra se encuentra en la muralla exterior— corre un foso de unos catorce metros de ancho. Este foso está lleno de agua y lo atraviesa un puente levadizo, que cuando se levanta hace del palacio una plaza prácticamente inexpugnable excepto para cañones de asedio. Cuando llegamos nosotros, una de las láminas de las puertas estaba abierta y pasamos sobre el puente levadizo y nos quedamos atónitos ante una de las más impresionantes, si no la más impresionante, carreteras del mundo. Medía treinta metros de extremo a extremo y a cada lado, sin apelotonarse unas sobre otras, como suele ocurrir en Europa, sino ocupando cada una un espacio a una distancia equivalente las unas de las otras, y del mismo estilo arquitectónico, se extendía una larga hilera de espléndidas mansiones de granito rojo y un solo piso. Estas eran las casas de los nobles de la Corte y se extendían en filas durante más de una milla hasta llegar el magnífico Templo del Sol que corona la colina.

Mientras contemplábamos el panorama, salieron por las puertas cuatro carros, cada uno tirado por dos caballos blancos. Estos carros tenían dos ruedas de madera y estaban armados de una robusta vara, a la que se enganchaban las riendas de cuero que forman parte del arnés. Las ruedas tenían cuatro radios, llevaban llantas de hierro y no conocían lo que es un bache. Delante de la caja del carro, y sobre la vara, se encontraba el cabrestante del conductor, protegido por una especie de barandilla para que no se cayera. Dentro de la caja había tres asientos bajos, uno a cada lado y otro con el respaldo hacia los caballos, frente al cual estaba la puerta. El vehículo era ligero y resistente y, debido a la gracia de sus formas, aunque primitivas, no era tan deslucido como podría esperarse.

Pero si los carros podían dejar algo que desear, los caballos, en cambio, no. Eran sencillamente espléndidos, no muy grandes, pero vigorosos, bien plantados, con las cabezas pequeñas, pezuñas largas y redondas, con aspecto de ser muy veloces. Muchas veces me he preguntado de dónde provendría esta raza, que presentaba muchas características propias, pero como ocurre con la de sus dueños, la historia es oscura. Como el pueblo, los caballos siempre han existido en Zu-Vendis. El primero y el último de los carros iban ocupados por guardias, pero los dos del medio iban vacíos, a excepción del conductor, y nos hicieron subir a ellos. Alphonse y yo pasamos al primero y sin Henry, Good y Umslopogaas al que iba detrás, y súbitamente partimos. ¡Salimos disparados! Entre los habitantes de Zu-Vendis no es normal que los caballos troten, ni cuando se monta en ellos ni cuando tiran de un carro, especialmente si el viaje es corto, sino que van a todo galope. En cuanto nos hubimos sentado, el conductor fustigó a los caballos, éstos se encabritaron y salimos a una velocidad suficiente como para quitarle a uno el resuello. En cuanto al desgraciado Alphonse, se agarró con rostro desesperado a un lado de lo que él llamaba «este fiacre[60*] del demonio», pensando que cada momento que pasaba era el último de su vida. Luego se le ocurrió preguntar a dónde íbamos y le dije que, por lo que sabía, nos llevaban al sacrificio del fuego. Mis lectores habrían disfrutado viendo el despavorido rostro de Alphonse mientras se agarraba frenético al picaporte de la puerta y gritaba de horror.

Pero el conductor del carro, cuya mirada era torva y salvaje, se inclinó sobre los rápidos corceles y los fustigó más. Y el viento, que corría a toda velocidad en dirección contraria a nosotros, se llevó el sonido de las lamentaciones de Alphonse.

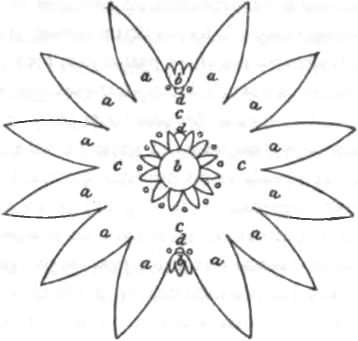

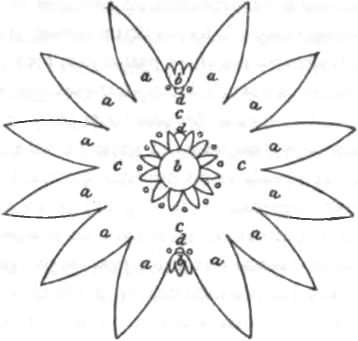

Ante nosotros, en su maravilloso esplendor y deslumbrante belleza, resplandecía el Templo del Sol, el orgullo de Zu-Vendis, país para el que este templo significa lo mismo que para Salomón, o mejor dicho, para Herodes, significaba el Templo de los Judíos. La riqueza, la experiencia y el trabajo de muchas generaciones habían ido construyendo este maravilloso lugar en los últimos cincuenta años. No habían escatimado nada de lo que el país podía producir y, por el resultado, había merecido la pena el esfuerzo, aunque no podamos decir lo mismo en cuanto a su tamaño —hay santuarios mayores en el mundo—, pero el mérito residía en sus proporciones perfectas, en la riqueza y la belleza de sus materiales y en el maravilloso trabajo de los hombres. El edificio (que se levantaba en un espacio de unos ocho acres de jardín en la parte alta de la colina, alrededor del cual se encontraban las moradas de los sacerdotes) está construido según la forma de un girasol, con una cúpula central de la que parten doce patios con forma de pétalos, cada uno dedicado a uno de los doce meses, que sirven como receptáculos de las estatuas llevadas hasta allí por voluntad de personajes ilustres ya muertos. La anchura del círculo que se extiende bajo la cúpula es de noventa metros, la altura de la cúpula de ciento veinticinco, la longitud de los rayos de cuarenta y cinco y la altura de los techos de noventa, donde se unen a la cúpula central como los pétalos del girasol con el corazón de la flor. Las medidas exactas desde el centro del altar central hasta el punto más lejano de cualquiera de los brazos que lo rodean sería de unos noventa metros (el diámetro del círculo mismo), o un total de ciento ochenta desde el extremo de un brazo a otro en línea recta[61*].

El edificio en sí es de mármol blanco pulido, que presenta un maravilloso contraste con el granito rojo de la Ciudad del Ceño, en cuya cumbre brilla como una diadema imperial sobre la frente de una reina morena. La superficie exterior de la cúpula y de los doce patios está cubierta enteramente por finas láminas de oro batido, y en el punto más elevado de los techos de cada patio se alzan figurillas aladas de oro con una trompeta en la mano en el mismo instante en que van a remontar el vuelo. Realmente debería dejar al lector que se imagine la inmensa belleza de estos tejados de oro que resplandecían al sol —brillaban como un millar de llamas en una montaña de mármol pulido— con tanta intensidad que el reflejo podía verse claramente desde cientos de millas.

Aquella flor de oro que nacía de los helados muros del blanco mármol poseía una belleza inconmensurable y dudo que el mundo pueda mostrar algo semejante. Alrededor del muro del templo, en un cinturón de unos cuarenta y cinco metros, se extiende un cultivo de girasoles que, cuando lo vimos por primera vez, era una manta de flores doradas.

Planta del Templo del Sol

a. Patios en forma de pétalos; b. altares central y lateral; c. salón central; d. suelo de bronce; o. ángeles dorados.

La entrada principal de este maravilloso lugar se encuentra entre los patios orientados al norte y está protegida por las habituales puertas de bronce y después por puertas de mármol macizo, hermosamente talladas con temas alegóricos e incrustaciones de oro. Una vez pasadas ambas puertas se encuentra uno con el grosor de los muros, que tienen casi ocho metros (ya que los habitantes de Zu-Vendis construyen para la eternidad), y con una puerta más fina también de mármol blanco, colocada para evitar que hubiera un boquete visible en la pared interna de la muralla, y entonces estamos en el salón circular bajo la gran cúpula. Avanzando hacia el altar central, encontramos un escenario tan bello como concebir se pueda. En este lugar sagrado se alza la enorme cúpula de mármol blanco (ya que tanto las paredes del interior como los muros exteriores son de mármol también pulido) como la de St. Paul en Londres, sólo que con un ángulo menor; y desde la abertura parecida a una chimenea en el centro exacto, un rayo de luz desciende sobre el altar de oro. En el este y en el oeste hay otros altares y otros rayos de luz hieren las sagradas tinieblas hasta el corazón. En todas direcciones, «blancos, místicos, maravillosos, se abren los patios, cada uno atravesado por una sola flecha de luz que sirve para iluminar el sublime silencio y para revelar en la penumbra los monumentos a los muertos»[62*].

Sobrecogidos por una visión tan escalofriante, la vasta soledad hace temblar el cuerpo como la mirada de unos bellos ojos, y al volvernos hacia la mitad del altar central, aunque no la viéramos en aquel momento, arde una pálida aunque constante llama coronada por rizos de un débil humo azulado. El altar de mármol cubierto de oro es circular como la forma del sol, de un metro veinte de altura y once de circunferencia. Aquí también, unidos a la base del altar, hay doce pétalos de oro batido. Durante toda la noche, salvo a la una de la madrugada, y durante todo el día, estos pétalos están cerrados sobre el altar exactamente como los de los nenúfares se cierran sobre su corola cuando llueve; pero cuando el sol del mediodía atraviesa la concavidad de la cúpula e ilumina la flor de oro, los pétalos se abren y revelan su misterio oculto, para cerrarse de nuevo cuando el rayo de luz cambia de dirección.

Esto no es todo. En semicírculos, a distancias equidistantes uno de otros, y de norte a sur de este lugar sagrado, hay diez ángeles de oro, o formas aladas femeninas, exquisitamente modelados y vestidos. Estas figuras, que superan ligeramente el tamaño natural, se presentan con las cabezas agachadas en una actitud de adoración, con los rostros envueltos en las sombras de sus alas, y son muy impresionantes y de extrema belleza.

Hay todavía una cosa más que merece la pena describir: el suelo de la parte este del altar central no es de puro mármol blanco, como en todas las demás zonas del edificio, sino de sólido bronce, y también la parte frontal de los otros dos altares.

Los altares del este y del oeste, que son semicirculares y están colocados contra la pared del edificio, son menos impresionantes y no están adornados con los pétalos de oro. Sin embargo, también son de oro, y en ellos arde el fuego sagrado alzándose en sus lados otras figuras aladas. Dos grandes rayos dorados recorren los muros, pero donde debiera estar el tercero o central se encuentra una abertura, ancha en la parte exterior, pero estrecha en la interior, como una tronera vuelta hacia adentro. A través de la tronera del este pasan los primeros rayos del sol naciente y caen sobre el círculo, tocando los recogidos pétalos de la gran flor de oro, y mientras el sol realiza su cotidiana trayectoria se mueven hacia el oeste. De la misma forma, en el crepúsculo, los rayos del sol poniente descansan durante cierto tiempo en el altar del este antes de disolverse en la oscuridad. Es la promesa del amanecer al atardecer y del atardecer al amanecer.

Con la excepción de estos tres altares y de las figuras aladas que hay a su alrededor, todo el espacio bajo la enorme y blanca cúpula está absolutamente vacío y falto de decoración, un detalle que para mí intensifica su grandeza.

Esta es la breve descripción de un edificio maravilloso y bello, al que yo quisiera hacer justicia, ya que su extrema simplicidad realza sus valores estéticos. Pero no puedo dedicarle más tiempo, así que es inútil seguir hablando de él. Pero cuando comparo esta gran obra del genio con algunos vergonzantes edificios y adornos de oropel creados en los últimos tiempos por los arquitectos eclesiásticos europeos, siento que incluso el arte de las civilizaciones más avanzadas puede aprender algo de las obras maestras de Zu-Vendis. Tan sólo puedo añadir que la exclamación que brotó de mis labios en cuanto mis ojos se acostumbraron a la penumbra del glorioso edificio y a sus blancas y onduladas bellezas perfectas y escalofriantes como las de las diosas desnudas, fue: «¡Vaya, hasta un perro se sentiría religioso aquí dentro!». Sé que mis palabras son vulgares, pero quizá sirvan para ilustrar lo que quiero decir mejor que una educada exclamación.

A las puertas del templo, nuestro grupo fue recibido por una compañía de soldados que parecía estar bajo las órdenes de un sacerdote; nos condujeron hasta uno de los patios «pétalo», como los llamaban los sacerdotes, y allí nos dejaron por lo menos durante media hora. Entonces hablamos entre nosotros y llegamos a la conclusión de que quizá corríamos un gran peligro, y por ello decidimos que, si nos atacaban, combatiríamos con todas nuestras fuerzas… Umslopogaas anunció su premeditada intención de cometer sacrilegio en la persona de Agón, el sumo sacerdote, partiendo en dos su venerable cabeza con Inkosi-kaas. Desde donde estábamos pudimos advertir que una multitud estaba entrando en el templo, a la espera de algún acontecimiento no habitual, y no pude dejar de temer que nosotros teníamos algo que ver con ello. Y aquí debo explicar que todos los días, cuando el sol caía sobre el altar central y las trompetas sonaban, se ofrecía un sacrificio al sol, que consistía generalmente en la piel de una oveja o de un buey, y a veces en algo de fruta o maíz. Esto tenía lugar al mediodía; desde luego, no siempre a la misma hora, pero como Zu-Vendis está situada no lejos del ecuador —estando tan alta sobre el mar es muy templada—, el mediodía suele coincidir con la caída del rayo de sol sobre el altar. Aquel día el sacrificio tendría lugar a las doce y ocho minutos.

Justo a las doce apareció el sacerdote e hizo una señal, ante la cual el oficial de la guardia nos indicó que debíamos adelantarnos, cosa que hicimos con dignidad, a excepción de Alphonse, cuyos incontenibles dientes comenzaron a castañetear. En pocos segundos habíamos salido del patio y nos encontramos delante de un mar de rostros que se extendía hasta los límites más lejanos del gran círculo, todos mirando en nuestra dirección para ver si podían contemplar a los misteriosos extranjeros que habían cometido sacrilegio; los primeros extranjeros, dense cuenta, que para aquella multitud habían pisado el suelo de Zu-Vendis desde los tiempos más remotos.

Al presentarnos ante los asistentes se produjo un rumor que corrió como un eco por toda la cúpula y vimos que sus rostros reflejaban la expectación, como una luz rosada a través de una nube gris. Seguimos adelante por un pasillo que cortaba el corazón de aquella masa de gente, hasta que llegamos a la plancha de bronce que cubría el suelo al este del altar central, y nos situamos frente a él. A unos nueve metros alrededor de las doradas figuras aladas el espacio estaba acordonado y el pueblo se amontonaba detrás de las cuerdas. Dentro había un círculo de sacerdotes vestidos con túnicas blancas y cinturones de oro que llevaban en sus manos trompetas doradas, y justo ante nosotros se encontraba nuestro amigo Agón, el sumo sacerdote, con su curioso gorro sobre la cabeza. Era el único que la llevaba cubierta en aquella magna asamblea. Nos colocamos sobre la plancha de bronce sin saber lo que teníamos bajo los pies, pero advertí un ruido sordo que parecía proceder del mismo suelo. Luego se produjo una pausa y miré a mi alrededor para ver si había alguna señal de la llegada de las dos reinas, Nyleptha y Sorais, que no estaban allí. A nuestra derecha, sin embargo, había un espacio vacío que supuse estaría destinado a ellas.

Esperamos y un poco más tarde se oyeron trompetas desde la parte alta de la cúpula. Se levantó otro murmullo de la multitud y, sobre una larga pasarela que llegaba hasta un lugar despejado que había a nuestra derecha, vimos a las dos reinas caminando una junto a la otra. Detrás de ellas venían los nobles de la corte, entre los cuales reconocí al gran señor Nasta y, detrás de ellos, otro cuerpo de unos cincuenta guardias. Me alegré mucho de ver a este último cortejo. Poco después, todos ocuparon sus sitios: las dos reinas en frente, los nobles a derecha e izquierda y los guardias en un doble semicírculo detrás de ellos.

Reinó de nuevo el silencio y Nyleptha me miró; parecía querer decirme algo con su mirada y la observé sin parpadear; de mis ojos, su mirada pasó al suelo, a la plancha de bronce. Luego hizo un imperceptible movimiento lateral con su cabeza. No lo entendí, así que lo repitió. Después comprendí que quería decir que nos apartáramos de aquel lugar. Una mirada más y me cercioré de que había entendido bien: debíamos movernos de allí. Sir Henry estaba a mi lado y Umslopogaas también. Manteniendo la mirada fija hacia delante, les susurré, primero en zulú y luego en inglés, que se fueran moviendo poco a poco, muy lentamente, hacia atrás hasta conseguir que sus pies descansaran sobre el suelo de mármol y no sobre el de bronce. Sir Henry se lo susurró también a Good y a Alphonse, y lentamente, muy, muy lentamente nos deslizamos hacia atrás; tan lentamente lo hicimos que nadie, excepto Nyleptha y Sorais, que veían todo, parecieron advertir nuestro movimiento. Luego miré de nuevo a Nyleptha y vi que, con un imperceptible gesto afirmativo de su cabeza, me indicaba su aprobación. Durante todo aquel tiempo los ojos de Agón reposaron sobre el altar en un éxtasis contemplativo, y los míos sobre su espalda con la fijación de un estado de ensimismamiento. De pronto, levantó sus largos brazos y con voz solemne y atronadora entonó un cántico, del que, por pura conveniencia, me atrevo a añadir aquí una tosca, muy tosca traducción, aunque, por supuesto, por entonces no comprendí su significado. Era una invocación al sol y decía lo siguiente:

¡El silencio se extiende por la faz de la Tierra y de las aguas!

Sí, el silencio dormita en las aguas como un pajarillo en su nido;

el silencio duerme también en el seno de la más profunda oscuridad.

Sólo en los grandes espacios estelares la estrella habla con la estrella,

la Tierra esta lánguida y húmeda con las lágrimas de su deseo;

la noche estrellada la abraza, pero no consigue confortarla.

Yace envuelta en las nieblas como un cadáver amortajado

y extiende sus pálidas manos hacia oriente.

Pero allá en el lejano oriente se divisa la sombra de la luz;

la Tierra, que lo ve, se levanta hacia ella. Observa a través del hueco de su mano.

Entonces, tus ángeles vuelan desde el Lugar Sagrado, ¡oh Sol!,

blanden sus furiosas espadas contra las tinieblas y las hacen desaparecer.

Escalan los cielos y destronan a las pálidas estrellas.

Sí, arrojan las cambiantes estrellas a la matriz de la noche;

hacen que la Luna se torna pálida como el rostro de un moribundo.

¡Y mirad! ¡Hasta nosotros llega tu gloria, oh Sol!

¡Oh tú, la maravilla, tú que te envuelves en llamas!

El ancho cielo es tu sendero: lo recorres en tu alado carro.

La Tierra es tu prometida. Tú la abrazas y ella te ofrece a sus hijos,

sí, tú la favoreces y ella se rinde a tus pies.

¡Oh tú!, Padre Total y dador de vida, oh, Sol.

Los niños extienden sus manos y crecen bajo tu resplandor;

los ancianos caminan vacilantes, pero al verte recuerdan su antigua fuerza.

¡Sólo los muertos te olvidan, oh, Sol!.

Cuando estás cansado ocultas tu rostro; te envuelves de una densa cortina de sombras.

Entonces la Tierra se vuelve fría y los Cielos se afligen; tiemblan, y su sonido es el sonido del trueno; lloran, y sus lágrimas se convierten en lluvia; suspiran, y los vientos salvajes son la voz de sus suspiros.

La flores mueren, los fértiles prados languidecen y pierden su color;

los ancianos y los niños van a su lugar de encuentro cuando tú retiras tu luz, ¡oh Sol!

¿Quién eres, oh tú, Esplendor incomparable?

¿Quién te colocó en las alturas, oh tú Terror ardiente?

¿Cuándo comenzaste, cuándo es el día de tu fin?

Tú eres el cuerpo del Espíritu viviente[63*].

Nadie te colocó en las alturas, ya que Tú estabas en el Principio.

Nunca te extinguirás aun cuando tus hijos sean olvidados;

No, nunca te extinguirás y tus horas son eternas.

Tú que te sientas en las alturas en tu casa de oro y eres testigo del pasar de los siglos.

¡Oh Padre dador de Vida! ¡Oh Sol que dispersas las tinieblas!

Cesó el solemne canto, que, aunque parece pobre en mi traducción, era realmente bello e impresionante en su lengua;

y entonces, después de un momento de pausa, miró hacia la abertura en forma de embudo que se abría en la cúpula y añadió:

¡Oh, Sol, desciende sobre tu Altar!

Mientras hablaba, ocurrió algo hermoso. Hasta allí descendió un espléndido rayo de luz hendiendo la penumbra como una espada de fuego. Cayó sobre los pétalos cerrados y corrió trémulo por sus doradas superficies, y entonces la espléndida flor comenzó a abrirse bajo la radiante influencia. Poco a poco se fue abriendo y mientras los enormes pétalos se desperezaban y revelaban el altar de oro en el que siempre ardía un fuego encendido, los sacerdotes hicieron sonar las trompetas, y de las bocas de todos los asistentes brotó un exclamación de alabanza, que resonó contra el techo de la cúpula y descendió de nuevo en forma de eco por las paredes de mármol. Y entonces la flor del altar se mostró por completo y la luz del sol cayó sobre la lengua de llamas sagradas y la hizo retroceder, vacilar, hundirse y desaparecer en lo más recóndito del orificio por donde había salido. Al desvanecerse, las dulces notas de las trompetas volvieron a escucharse. De nuevo un anciano sacerdote levantó sus manos y dijo en voz alta:

¡Te ofrecemos sacrificios, oh Sol!

Una vez más, miré a Nyleptha; sus ojos estaban fijos sobre el suelo de bronce.

—¡Mirad! —dije en voz alta; y al decirlo, vi a Agón inclinarse hacia adelante y tocar algo sobre el altar. Al hacerlo, el gran mar de rostros que había alrededor de nosotros se volvió rojo y después blanco, y una profunda respiración se elevó como si se tratara de un suspiro universal. Nyleptha se inclinó también y, con un movimiento involuntario, se cubrió los ojos con la mano. Sorais se volvió y le susurró algo al oficial de la guardia real, y luego, con un crujido, todo el suelo de bronce se deslizó ante nuestros pies, y allí, en su lugar, se nos reveló repentinamente un foso de paredes lisas de mármol cuyo fondo era un horno de fuego, tan grande y caliente como para fundir la popa de hierro de un buque de guerra.

Con un grito de horror saltamos todos hacia atrás, todos excepto al desgraciado Alphonse, que se había quedado paralizado por el terror y que habría caído al horno infernal preparado para nosotros, si sir Henry no le hubiera cogido de la mano y arrastrado de aquel.

En aquel instante se levantó un clamor de voces y los cuatro nos colocamos espalda contra espalda, mientras Alphonse trataba frenéticamente de colocarse detrás de nuestro pequeño círculo, buscando protección. Todos llevábamos nuestros revólveres, ya que aunque habíamos sido desarmados de nuestros rifles al entrar al palacio, aquella gente no sabía lo que era un revólver. Umslopogaas conservaba su hacha, que nadie había intentado quitarle, y entonces la blandió alrededor de su cabeza y pronunció su grito de guerra zulú, que retumbó en las paredes de mármol como un solemne desafío. Al momento, los sacerdotes, confundidos por sus propias víctimas, sacaron sus espadas de debajo de las blancas túnicas y se acercaron a nosotros como perros de caza alrededor del ciervo acorralado. Yo pensé rápidamente que si no hacíamos algo moriríamos, así que cuando se precipitó sobre nosotros el primer hombre —y era un tipo bastante alto— le disparé y cayó en la boca del pozo, y deslizando, chillando desaforadamente, se precipitó en el feroz abismo que había sido preparado para nosotros.

Bien por sus gritos o bien por el horrible ruido efecto del disparo, o por lo que fuera, los demás sacerdotes se detuvieron paralizados y aturdidos y, antes de que volvieran a atacarnos, Sorais dio una orden y nosotros, con las dos reinas y la mayoría de los cortesanos, fuimos rodeados por un muro de hombres armados. Aquello duró breves instantes, los sacerdotes aún vacilaban y el pueblo continuaba sopesando la situación como un rebaño de conejos aturdidos, sin saber qué partido tomar.

El último alarido del sacerdote que había caído en el fuego se extinguió, las llamas habían acabado con él y reinó un gran silencio.

Entonces el sumo sacerdote se volvió con expresión demoníaca.

—Permitid que los condenados sean sacrificados —dijo dirigiéndose a las reinas—. ¿Acaso los extranjeros no han cometido bastante sacrilegio? ¿Acaso sus majestades, las reinas, van a proteger a los malhechores bajo sus propios mantos? ¿Acaso no se sacrifica a las criaturas consagradas al Sol? No sólo ha muerto un sacerdote del Sol, sino que ha caído asesinado por la magia de los extranjeros, una magia que llega como el viento de los cielos. ¿De qué lugar? No lo sabemos. ¿Quiénes son? Tampoco lo sabemos. ¡Guardaos, oh reinas, de mancillar la gran majestad del Dios, incluso ante su propio altar! Su poder es mayor que el vuestro, su justicia, superior a la vuestra también. ¡Guardaos de levantar una sola mano contra él! ¡Permitid que el sacrificio se lleve a cabo, oh reinas!

Entonces, Sorais respondió en el tono sereno y profundo que le caracterizaba y que daba siempre la impresión de que escondía la burla, por serio que fuera el problema:

—¡Oh, Agón!, has hablado según tus deseos y has dicho la verdad Sin embargo, eres tú el que levantas una mano impía contra la justicia de tu Dios. Recuerda que el sacrificio del mediodía ha sido ya ofrendado: el Sol ha llamado a un sacerdote suyo al sacrificio.

Aquella era una idea brillante y el pueblo la aplaudió.

—¿Recuerdas tú quiénes son estos hombres? Son los extranjeros que fueron encontrados en las aguas del lago. ¿Quién los trajo hasta aquí? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo estás tan seguro de que no son los enviados del Sol? ¿Acaso es esta la hospitalidad que quieres que muestre tu pueblo a aquellos que la casualidad trae a él? ¿Cómo eres capaz de arrojarlos a las llamas? ¡Avergüénzate! ¡Avergüénzate! ¿Qué es la hospitalidad? Recibir a un extranjero y tratarle bien. Cuidar sus heridas, ofrecerle una almohada donde recline su cabeza y proporcionarle alimento para que se restablezca de sus fatigas. Pero la almohada que les preparas es el horno infernal y el alimento no es otro que el ardiente sabor de las llamas. ¡Avergüénzate, te digo!

Hizo una pausa para observar el efecto que su discurso producía sobre la multitud y, viendo que era favorable, pasó de la reconvención al mandato.

—¡Ho! ¡Abrid paso! —exclamó—. ¡Abrid paso a las reinas y a aquellos a quienes cubre el kaf (toga) de las reinas!

—¿Y si me niego, oh, reina? —dijo Agón entre dientes.

—Entonces te las verás con mis guardias —fue la orgullosa respuesta—, incluso en el mismo santuario y por encima de los cadáveres de tus sacerdotes.

Agón se tornó lívido por la furia. Miró al pueblo como si estuviera meditando un discurso dirigido a él, pero vio claramente que sus simpatías iban en otra dirección. Los zu-vendi eran gentes curiosas y sociables y, por muy grave que hubiera sido la ofensa contra los hipopótamos sagrados, no parecían estar dispuestos a condenar a los únicos extranjeros vivos que habían visto, o de los que habían oído hablar, a las llamas del horno, poniendo así fin para siempre a una fuente de la que podían extraer conocimientos e información y que podía ser tema de innumerables cotilleos. Agón se dio cuenta de ello y vaciló, y entonces, por primera vez, habló Nyleptha con su dulce y suave voz.

—Recuerda, Agón —dijo—, que, como mi hermana la reina ha dicho, estos hombres pueden ser mensajeros del Sol. Ellos no pueden hablar, ya que sus lenguas están selladas. Dejemos que este asunto se resuelva cuando aprendan nuestra lengua.

¿A quién se puede condenar sin antes haber sido escuchado? Cuando estos hombres puedan defenderse por sí mismos, entonces será el momento de ponerlos a prueba.

Aquella fue una salida inteligente y el anciano y vengativo sacerdote la aceptó, aunque le gustara poco.

—Que así sea, oh reinas —dijo—. Que los hombres vayan en paz, y cuando hayan aprendido nuestra lengua, dejaremos que hablen. Y hasta yo me humillaré ante el altar para que la peste no asolé la tierra a causa de mi sacrilegio.

Aquellas palabras fueron acogidas con un murmullo de aplauso y poco después salíamos del templo rodeados por la guardia real.

Pero no fue sino hasta mucho más tarde cuando supimos lo que realmente había ocurrido y lo difícil que había sido rescatar nuestras vidas de las garras de los sacerdotes de Zu-Vendis, ante los cuales incluso las reinas estaban inermes. Si no hubiera sido por sus decididos esfuerzos por protegernos, habríamos sido asesinados incluso antes de haber pisado el suelo del Templo del Sol. El intento de arrojarnos al feroz pozo en llamas había sido la última artimaña para conseguir este fin cuando otros muchos intentos, completamente insospechados por nosotros, habían fallado.