CAPÍTULO VII

Una horrible matanza

Hubo una pausa mientras permanecíamos en la fría y silenciosa oscuridad esperando el momento del ataque. Quizá los instantes más difíciles fueron los de aquel lento, lentísimo cuarto de hora. Los minutos parecían arrastrarse con pesado paso y el callado, el solemne silencio, que flotaba sobre todos, inmenso, cargado de presagios, encogía los ánimos. Recuerdo que una vez tuve que levantarme antes del amanecer para contemplar cómo colgaban a un hombre y experimenté sensaciones parecidas, aunque en la presente situación mis sentimientos estaban animados por un elemento más vivido y personal, es decir, el del vínculo que me unía a una persona que corría peligro. Los rostros solemnes de los hombres, conscientes de que el corto tiempo de una hora podría significar para algunos, o quizá para todos, el último antes de pasar a lo desconocido o al olvido; los suspiros entrecortados que dejaban escapar; incluso el continuado y pensativo examen que sir Henry aplicaba a su hacha de leñador y la forma fija en que Good limpiaba su monóculo, todo dejaba traslucir que los nervios estaban tensos, a punto de estallar. Sólo Umslopogaas, apoyado como siempre sobre Inkosi-kaas y tomando de vez en cuando una pizca de tabaco, parecía a todas luces perfecta y completamente imperturbable. Nada podía afectar sus nervios de acero.

La luna desapareció en el horizonte; durante largo tiempo había demorado sus pasos y por fin se hundió en él, dejando al mundo sumido en la oscuridad salvo por un leve tinte grisáceo en el cielo oriental que, con su palidez, anunciaba el amanecer.

El señor Mackenzie se encontraba de pie, reloj en mano, y su esposa, cogida a su brazo, tratando de contener los sollozos.

—Las cuatro menos veinte —dijo—. Habrá luz suficiente para el ataque a las cuatro menos diez. El capitán Good debería empezar a moverse; necesitará tres o cuatro minutos para preparar.

Good dio la última pasada a su monóculo, hizo un gesto afirmativo con la cabeza algo jocoso —matiz que debía de haberle costado lo suyo poder esbozar— y, con mucha educación, se quitó su gorra guarnecida de acero para entregársela a la señora Mackenzie y se dirigió a su posición en la cabeza del kraal, para lo que tenía que recorrer algunos caminos conocidos por los nativos. Justo en aquel momento uno de los muchachos llegó y nos informó de que todo el mundo en el campamento masai, con la excepción de dos centinelas que caminaban arriba y abajo frente a las respectivas entradas, dormía. Entonces el resto de nosotros salió al camino. El primero era el guía, luego sir Henry, Umslopogaas, el wakwafi askari y los dos nativos pertenecientes a la misión del señor Mackenzie armados con largas lanzas y escudos. Yo les seguía inmediatamente después con Alphonse y cinco nativos armados con revólveres, y el señor Mackenzie iba en la retaguardia con los seis nativos restantes.

El kraal de ganado donde los masai habían acampado se encontraba en la falda de la colina en la que se levantaba la casa, es decir, a unos ochocientos metros de los edificios de la misión. Los primeros quinientos metros de la distancia los recorrimos, por supuesto, en silencio pero a buen paso; después nos arrastramos con el mismo sigilo que el leopardo detrás de su presa, deslizándonos como fantasmas de arbusto en arbusto y de roca en roca. Cuando había avanzado un poco se me ocurrió mirar detrás de mí y contemplé a Alphonse, que caminaba majestuosamente con el rostro pálido y los miembros temblorosos, con su rifle, preparado, apuntando directamente a mi espalda. Tras detenerme y hacerle colocar el rifle en una posición más segura, continuamos, y todo fue bien hasta que, a menos de cien metros del kraal, sus dientes comenzaron a castañetear de forma escandalosa.

—Si no paras de hacer eso te mataré —le susurré con furia, ya que la idea de que nuestras vidas fueran sacrificadas por culpa del temblor de dientes del cocinero era demasiado para mí. Comencé a temer que nos traicionaría y deseé de todo corazón haberle dejado atrás.

—Pero, monsieur, no puedo remediarlo —respondió—; es por el frío.

Aquel era el problema, pero afortunadamente se me ocurrió una idea. En el bolsillo del abrigo llevaba un trapo sucio que había utilizado a veces para limpiar un rifle.

—Ponte esto en la boca —susurré de nuevo entregándole el trapo—. Si te oigo hacer algún otro ruido, eres hombre muerto.

Sabía que aquello detendría el temblor de sus mandíbulas, y mi aspecto debía ser tal que al instante me obedeció y continuó el trayecto en silencio.

Luego volvimos a arrastrarnos.

Por fin nos encontramos a cincuenta metros del kraal. Entre él y nosotros había un espacio abierto de hierba en pendiente en el que tan sólo se levantaba un arbusto de mimosas y un par de montecillos de hierba que más bien parecían cardos. Todavía estábamos protegidos por densos arbustos. Comenzaba a clarear. Las estrellas habían empalidecido y una débil claridad aparecía ya por el este, reflejándose en la tierra. Pudimos ver la silueta del kraal con la suficiente nitidez y también distinguimos el desmayado brillo de los rescoldos en las hogueras masais. Nos detuvimos y observamos, ya que el centinela, cuya existencia conocíamos, estaba apostado en la entrada. Era un individuo esbelto y caminaba tranquilo de arriba abajo a unos cinco pasos de la barrera de espinos que cubría la entrada. Habíamos esperado poder sorprenderlo durmiendo, pero no fue así. Parecía particularmente despierto. Si no podíamos matar a aquel hombre, y hacerlo en silencio, estaríamos perdidos. Allí nos arrebujamos y seguimos observando. Umslopogaas, que se encontraba a unos cuantos pasos por delante de mí, se volvió y nos hizo un gesto y al instante le vi arrojarse al suelo sobre su estómago como una serpiente; aprovechando la oportunidad de que el centinela miraba hacia otra parte, comenzó a avanzar por la hierba sin hacer el menor ruido.

El centinela, despreocupado, comenzó a canturrear y Umslopogaas siguió su avance. Alcanzó el abrigo de la mimosa sin que el masai advirtiera su presencia y allí esperó. El centinela continuaba caminando de un lado a otro. Entonces se volvió y miró por encima de la muralla hacia el campamento. Inmediatamente el hombre que le acechaba se deslizó otros diez metros y se colocó detrás de los montecillos de hierba que parecían cardos, aprovechando que el elmoran se volvía de nuevo. Entonces, el centinela miró hacia aquellos cardos y algo pareció llamar su atención. Avanzó unos pasos, se detuvo, bostezó, se agachó, cogió una piedrecilla y la arrojó a los cardos. Golpeó a Umslopogaas en la cabeza, afortunadamente no en la armadura; si hubiera sucedido esto, el ruido metálico nos habría descubierto. Por fortuna también, la armadura estaba pintada y no se veía el brillo del metal, que desde luego habría detectado. Satisfecho en apariencia de su examen, abandonó sus investigaciones y se conformó con apoyarse sobre la lanza contemplando con pereza la mata. Durante al menos tres minutos permaneció así, inmóvil en aquella despreocupada postura. Aquello nos produjo una terrible angustia y esperábamos en cada momento ser descubiertos o que ocurriera cualquier accidente que revelara nuestra presencia. Podía escuchar el castañeteo de los dientes de Alphonse a través del trapo grasiento y, volviendo la cabeza, le hice un furioso y significativo gesto. Pero estoy obligado a decir que mi propio corazón se encontraba en la misma condición que los dientes del francés; mi cuerpo sudaba, provocando que el forro de cuero me irritara la piel, de manera que sufrí el lamentable estado que los escolares llaman «sudor frío».

Por último, aquella situación tan tensa llegó a su fin. El centinela miró hacia oriente y pareció advertir con satisfacción que su obligación de vigilante terminaba —gracias a Dios—, ya que se frotó las manos y comenzó a caminar con más viveza, para entrar en calor.

Apenas volvió la espalda, la gran serpiente negra se deslizó y llegó a los otros cardos, que estaban a un par de pasos del hombre que regresaba.

Este volvió al sendero y correteó junto a las hierbas, totalmente ajeno a la presencia que se escondía detrás de ellas. Si hubiera mirado hacia abajo, no habría dejado de ver a Umslopogaas, pero no lo hizo.

Pasó la mata y entonces su enemigo oculto se levantó y con el brazo extendido siguió sus pasos.

Poco después, y un instante antes de que el elmoran se volviera, el gran zulú dio un salto y, a la luz cada vez más clara, pudimos ver sus largas manos cerrarse sobre la garganta del masai. Luego se produjo un convulsivo movimiento de los dos cuerpos oscuros, y en otro segundo vi la cabeza del masai doblarse hacia atrás, escuchamos un ruido seco, como el de una rama al quebrarse, y cayó sobre la hierba, con los miembros agitándose de forma espasmódica.

Umslopogaas había utilizado toda su fuerza y había partido el cuello del guerrero.

Durante un momento permaneció de rodillas junto a su víctima, apretándole todavía la garganta hasta que estuvo seguro de que no había que temer más de él. Luego se irguió y nos hizo un gesto para que avanzáramos, cosa que hicimos como cuadrúpedos, como una colonia de grandes monos. Al alcanzar el kraal vimos que los masai habían obstruido la entrada, que medía unos tres metros de ancho, sin duda para prevenir un posible ataque, con cuatro o cinco ramas de la mimosa. Mucho mejor para nosotros, según pensé yo; cuanto más impedimento, más difícil les sería pasar por ella. Allí nos separamos; Mackenzie y su grupo se deslizaron bajo la sombra de la muralla de la izquierda, mientras sir Henry y Umslopogaas tomaban posiciones a cada lado de la entrada de espinos y los dos lanceros y el askari se situaban justo en frente. Yo y mis hombres nos dirigimos a la parte derecha del kraal, que tenía unos cincuenta pasos de longitud.

Cuando hubimos recorrido unos dos tercios de aquella distancia, me detuve y coloqué a mis hombres a una distancia de cuatro pasos el uno del otro, manteniendo a Alphonse cerca de mí. Entonces atisbé lo que había al otro lado de la muralla por vez primera. La luz era ya mucho más clara y lo primero que vi fue el burro blanco, exactamente en frente de mí; cerca de él pude distinguir el pálido rostro de Flossie, que estaba sentada, tal y como el muchacho nos había descrito, a unos diez pasos de la muralla. Estaba rodeada por varios guerreros que dormían. En varios puntos del campamento había restos de hogueras, alrededor de las cuales dormían unos veinticinco masai, la mayoría hartos de alimento. De vez en cuando algún hombre se erguía bostezando y miraba hacia oriente, que se estaba coloreando de amarillo pálido, pero ninguno se levantaba. Decidí esperar otros cinco minutos, tanto para que la luz se hiciera más intensa y así hacer mejores blancos, como para dar tiempo a Good y su grupo, al cual ni veía ni escuchaba, a prepararse.

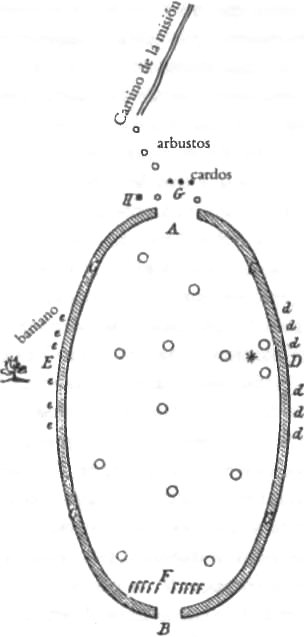

A entrada principal, escenario de la gran matanza

A entrada principal, escenario de la gran matanza

B entrada trasera C muralla del kraal

Dd Mackenzie y seis hombres

Ee Quatermain y seis hombres

Ff Good y diez hombres

G Curtis con cuatro hombres

H lugar donde fue abatido en centinela

O hogueras y guerreros masai durmiendo

* Flossie

El silencioso amanecer comenzó a extender su amplio manto sobre la planicie, el bosque y el río —el poderoso monte Kenya, atrapado en el silencio de las nieves eternas, aparecía sobre la tierra—, hasta que un rayo de sol encendió su cresta, besada por el firmamento, y la tiñó de sangre; el cielo sobre él se coloreó de un azul tan tierno como la sonrisa de una madre; un pájaro comenzó a trinar su canción matutina, y un soplo de brisa agitó las hojas de los arbustos, que dejaron caer las gotas del rocío para refrescar al mundo que despertaba. Todo estaba sumido en una paz y una felicidad de renovada fortaleza, ¡todo menos los crueles corazones de los hombres!

De pronto, justo en el instante en que me preparaba para dar la señal, habiendo incluso elegido un hombre sobre el que abrir fuego —un gigante que estaba tendido sobre el suelo a menos de un metro de Flossie—, los dientes de Alphonse comenzaron a temblequear de nuevo como las pezuñas de una jirafa al galope, produciendo un ruido tremendo en el gran silencio que nos rodeaba. El trapo había caído de su boca sin que se diera cuenta. Inmediatamente los masai que se encontraban a tres pasos de nosotros se despertaron y, sentados, miraron a su alrededor, intentando descubrir la causa de aquel ruido. Colérico, golpeé al francés con la culata de mi rifle en la boca del estómago; pero, al doblarse, se le escapó una bala que pasó a un par de centímetros de mi cabeza.

No había necesidad de dar la señal. A ambos lados del kraal se inició una oleada de disparos, en la que yo mismo me incluyo, derribando al masai que estaba junto a Flossie, justo en el momento en que se levantaba. Entonces, desde la parte alta del kraal sonó un horrible grito, en el que reconocí el agudo tono de Good, elevándose claro y escalofriante sobre el estrépito, y un instante después sucedió algo que jamás he presenciado ni presenciaré. Con un alarido terrorífico y furibundo, la multitud de salvajes se levantó, muchos de ellos para caer bajo la lluvia de nuestras balas antes de haberse movido unos metros. Durante unos instantes permanecieron desconcertados y luego, al oír los gritos y maldiciones que se elevaban incesantemente desde la parte alta del campamento y atónitos ante aquella tormenta de balas, empujados por un impulso común se precipitaron hacia la entrada cubierta de espinos. Mientras lo hacían nosotros mantuvimos el fuego a través del espeso matorral con la mayor rapidez que nos permitían nuestras armas. Yo había vaciado ya mi cargador de diez balas y me disponía a cargar uno más cuando me acordé de la pequeña Flossie. Mirando hacia arriba, vi al burro blanco tendido en el suelo y pataleando, ya que había sido alcanzado por alguna de nuestras balas o por alguna lanza masai. No quedaba ningún masai vivo por aquella parte, y el ama negra estaba de pie cortando con una lanza la cuerda que ataba los pies de la niña. Un segundo después corría hacia la muralla del kraal, por la que comenzó a trepar, ejemplo que siguió Flossie. Pero la pequeña se encontraba evidentemente entumecida y sólo podía moverse lentamente y, mientras lo hacía, dos masai corrieron veloces por el campamento, la vieron y se precipitaron hacia ella para matarla. El primer tipo llegó justo cuando la pobre niña, después de un desesperado intento de escalar la muralla, caía de nuevo en el kraal. El enemigo levantó su gran lanza y en aquel momento la bala de mi rifle encontró abrigo en las costillas del guerrero, que se derrumbó como un conejo abatido. Pero detrás de él se encontraba el otro, ¡y aquélla era la última bala que me quedaba en la recámara! Flossie se había levantado y miraba al masai que avanzaba con la lanza enarbolada. Yo volví la cabeza y me sentí morir. No podía soportar ver cómo le asestaba el golpe. Al volver a mirar, vi para mi sorpresa que el masai se balanceaba con las manos en la cabeza. E inmediatamente descubrí una nubecilla de humo, que parecía proceder de Flossie, y el hombre cayó cuan largo era. Entonces me acordé de la pistola Derringer que ella llevaba y me di cuenta de que le había disparado dos veces, salvando así su vida. Después hizo un esfuerzo y, ayudada por el ama, que permanecía en la parte alta del muro, trepó a la pared y supe que estaba, por decirlo de alguna forma, a salvo.

Todo lo anterior cuesta contarlo, pero supongo que no nos llevó más de quince segundos. Enseguida cargué la recámara con nuevos cartuchos y una vez más abrí fuego, no sobre el hervidero de hombres de color que se amontonaban en el centro del campamento, sino sobre los fugitivos que se aprestaban a escalar el muro. Maté a varios de estos hombres, que se movían hacia el fondo del kraal y que al llegar a la esquina o, mejor dicho, a la curva del óvalo y tenerlos a tiro, propiciaron que la lucha tuviera lugar allí.

En este momento doscientos masai —teniendo en cuenta que hasta entonces habíamos abatido a unos cincuenta— estaban apiñados sobre la entrada de espinos amenazados por las lanzas de los hombres de Good y, sin duda, creían que allí se encontraba reunida una gran fuerza y no tan sólo diez hombres fuertes. Por alguna razón no se les ocurrió tratar de saltar el muro, cosa que habrían podido hacer sin esfuerzo; se habían juntado todos en la entrada, que en verdad era una maraña de espinos muy bien defendida. De un salto, el primer guerrero la traspasó y, antes de que tocara el suelo, vi la enorme hacha de sir Henry elevarse y caer con una fuerza formidable sobre su cabeza empenachada, y el guerrero se desplomó en medio de los espinos. Entonces, con alaridos y gran estruendo, los masai comenzaron a saltar y, cada vez que alguno lo hacía, el gran hacha se elevaba e Inkosi-kaas destellaba: caían muertos uno a uno, y cada hombre caído ayudaba a formar una barrera contra sus propios compañeros. Aquellos que escapaban a las dos hachas caían a manos del askari y de los dos kaffir de la misión, y otros morían bajo el fuego de mis balas y de las de Mackenzie.

La lucha se hizo más intensa y feroz. Uno a uno, los masai saltaban sobre los cuerpos muertos de sus compañeros y se enfrentaban con sus lanzas contra alguno de los nuestros pertrechado con hachas; pero gracias sobre todo a las cotas de malla, el resultado era siempre el mismo. El hacha se elevaba, se oía un golpe seco y otro masai caía muerto. Esto ocurría si el masai se enfrentaba a sir Henry. Si se trataba de Umslopogaas, el que luchaba encontraba el mismo final, pero lo alcanzaba de diferente forma. El zulú raramente utilizaba un golpe seco; al contrario, lo que hacía era dar pequeños y continuos golpes en la cabeza de su adversario, martilleándola con el extremo de su hacha como un picamaderos[40*] agujerea la madera podrida. Al final, uno de los golpecitos era mortal y el enemigo caía con un limpio agujero en la frente o en el cráneo, exactamente igual que en un queso. Nunca utilizaba el filo ancho del hacha, a menos que se viera obligado, o cuando luchaba contra un hombre protegido con escudo. Después me contó que no consideraba honrado hacerlo de otra forma.

Good y sus hombres estaban bastante cerca y nuestra gente había dejado de disparar por miedo a matar a alguno de los nuestros (ya que uno de ellos había muerto de aquella forma). Locos y desesperados por el miedo, los masai, con un frenético esfuerzo, cruzaron la entrada cubierta de espinos y cadáveres y, eludiendo a Curtís, Umslopogaas y a los otros tres hombres, consiguieron alcanzar el espacio abierto. Entonces fue cuando empezamos a perder hombres rápidamente. Cayó abatido nuestro pobre askari armado con hacha, con una gran lanza clavada en la espalda, poco después los dos lanceros que habían estado junto a él cayeron también, tras luchar como tigres, y algunos más de nuestro grupo compartieron el mismo destino. Durante unos momentos temí que el combate estuviera perdido: ciertamente, la balanza no parecía inclinarse a nuestro favor. Grité a mis hombres que abandonaran los rifles, que tomaran lanzas y que se lanzaran al cuerpo a cuerpo. Obedecieron, con la sangre hirviendo en sus venas, y la gente del señor Mackenzie siguió el mismo ejemplo.

Este cambio tuvo momentáneamente un buen resultado, pero la victoria seguía sin decidirse por ninguno de los lados.

Nuestra gente luchó magníficamente, lanzándose sobre la oscura masa de los elmoran, cortando, golpeando, matando y siendo abatidos. Y por encima del estruendo se levantaba el terrible alarido de Good para dar ánimos, mientras se lanzaba a los puntos donde la batalla era más reñida; y siempre, casi con la regularidad de una máquina, las dos hachas se alzaban y caían, llevando la muerte y la mutilación con cada golpe. Pero pude ver que el esfuerzo hacía mella en sir Henry, que sangraba por numerosas heridas: su respiración se entrecortaba y las venas de su frente sobresalían como azules y nudosas cuerdas. Incluso Umslopogaas, un hombre de hierro como era él, estaba muy acosado. Advertí que había dejado de «picotear» y utilizaba ya el filo ancho de Inkosi-kaas, golpeando a sus enemigos donde podía, en lugar de perforar con científicos agujeros sus cabezas. Yo no me uní a la mélée, sino que permanecí fuera de ésta, como un rápido defensa en un partido de rugby, metiendo una bala en el cuerpo a cada masai que tenía a tiro. Era más útil en aquella función. Disparé cuarenta y nueve cartuchos aquella mañana y no fallé ni un solo tiro.

En aquel punto, tal y como estábamos, la suerte de la batalla comenzó a ponerse en contra nuestra. No contábamos ya más que con quince o dieciséis efectivos y a los masai les quedaban unos cincuenta, por lo menos. Desde luego, si mantenían la cabeza clara y se unían, podían terminar rápidamente con nosotros; pero eso fue precisamente lo que no hicieron, ya que aún no se habían recuperado del susto del ataque sorpresa y algunos de ellos habían huido sin armas de los lugares en los que habían permanecido durmiendo. A pesar de todo, algunos individuos luchaban con desmedida fuerza y aquello sólo podía suponer nuestra derrota. Para empeorar las cosas, cuando el rifle de Mackenzie se quedó sin balas, un fornido masai armado con una sime se precipitó contra él. El clérigo arrojó al suelo su rifle, sacó su enorme cuchillo del cinturón (su revólver había caído en la lucha) y se enzarzaron los dos en una lucha desesperada. Encerrados en un apretado abrazo, el misionero y el masai rodaron por el suelo cerca del muro, y yo, que durante cierto tiempo había estado ocupado en mis propios asuntos, no pude darme cuenta de su suerte o de cómo había acabado el duelo.

Por todas partes la lucha continuaba, los hombres rodaban como un torbellino y la contienda pareció ponerse mal para nosotros. Justo entonces, sin embargo, tuvo lugar un afortunado suceso. Umslopogaas, por casualidad o por designio, rompió el cerco y se enfrentó con un guerrero a unos cuantos pasos del grupo. Al hacerlo, otro hombre corrió hacia él y le golpeó con toda su fuerza entre los hombros con una gran lanza, pero ésta, al encontrarse con la cota de malla, no consiguió traspasarla y rebotó. Durante un instante el hombre permaneció boquiabierto y aturdido, ya que aquella armadura protectora no era conocida por aquellas tribus, y entonces comenzó a gritar con toda su voz:

—¡Son demonios… embrujados, embrujados! —Y presa de súbito pánico, arrojó su lanza y comenzó a huir. Una bala interrumpió su carrera y Umslopogaas abrió el cráneo a su enemigo, y entonces el pánico se extendió a los demás.

—¡Embrujados, embrujados! —exclamaron, y trataron de escapar en todas direcciones, absolutamente desmoralizados y con el ánimo destruido, ya que la mayor parte de ellos arrojó los escudos y las lanzas.

No hace falta que me extienda en la última escena de aquella terrible lucha. Fue una matanza repulsiva, en la que ni se dio ni se pidió cuartel. Sin embargo, merece la pena explicar un detalle. Justo cuando pensaba que ya habíamos terminado, de repente, desde detrás de un montón de muertos junto al que se había ocultado, apareció un guerrero que, saltando por encima de los cadáveres y moribundos como un antílope, salió corriendo en dirección al lugar en el que yo me encontraba. Pero no estaba solo, ya que Umslopogaas le seguía los pasos con su peculiar movimiento deslizante y, según se acercaba a mí, me di cuenta de que era el mensajero que nos había visitado la noche anterior. El masai corría con todas sus fuerzas y, al descubrir que su perseguidor estaba a punto de darle alcance, se detuvo y se enfrentó a él. Umslopogaas también permaneció quieto.

—¡Ajá! —exclamó con burla dirigiéndose al elmoran—. Eres tú con quien yo hablé la otra noche, ¡el Lygonani!, ¡el Mensajero! El que secuestra a las niñas, ¡aquel que mataría a una niña! ¿Y tú esperabas poder enfrentarte conmigo, de hombre a hombre y cara a cara, con Umslopogaas, un Induna de la tribu de los Maquilisini, del pueblo de los Amazulu? ¡Fíjate, tu plegaria es recompensada! Y te juro que te desharé en dos de parte a parte, ¡a ti, perro insolente! ¡Fíjate, lo haré ahora mismo!

El masai le enseñó los dientes con furia y cargó contra él con una lanza. Cuando estaba a punto de alcanzarle, Umslopogaas se retiró y alzando a Inkosi-kaas sobre su cabeza con ambas manos, la hizo descender con tanta fuerza que el hacha se incrustó en la parte en que el cuello se une al cuerpo y su afilado filo atravesó hueso, carne y músculo, separando casi la cabeza y un brazo del tronco.

—¡Ah! —exclamó Umslopogaas, contemplando el cadáver de su enemigo—. He cumplido mi palabra. Ha sido un buen golpe.

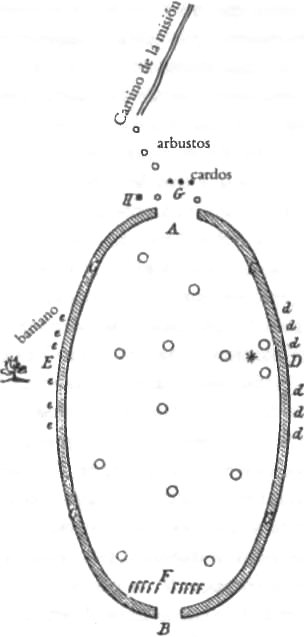

A entrada principal, escenario de la gran matanza

A entrada principal, escenario de la gran matanza