Una idea temprana fue escribir las notas en una renglonadura o escalera con once líneas como esta. Sin embargo, resulta evidente que es muy difícil identificar a simple vista en qué línea o espacio se encuentra cada nota.

Hay una fuerte vinculación entre el ritmo y los vegetarianos. No me refiero a la gracia con que se les da bailar a los vegetarianos en comparación con los omnívoros, puesto que he observado muestras de danza excelente y execrable en ambos bandos. Quiero decir que hay una fuerte vinculación en la forma en la que utilizamos las palabras vegetariano y ritmo.

Cuando decimos, Marta es vegetariana no queremos decir que sólo come vegetales. Muchos vegetarianos también comen una amplia gama de alimentos que no son vegetales, como los huevos, el queso y muchas otras cosas repletas de vitaminas asquerosas. Utilizamos la palabra vegetariano simplemente como una etiqueta cómoda.

Cualquier pieza musical consta de un flujo de sonidos que se extiende durante un determinado tiempo. La palabra ritmo la usamos para describir cómo organizamos la distribución temporal y el énfasis de dichos sonidos. Pero estamos utilizando la palabra simplemente como una etiqueta cómoda. En realidad, cuando hablamos de ritmo de esta manera, nos estamos refiriendo a tres cosas: ritmo, métrica y tempo.

El tempo de una pieza musical es su ritmo cardiaco: se refiere a la cantidad de veces que damos golpecitos con el pie cuando seguimos la pieza.

La métrica se refiere a la frecuencia con la que damos más énfasis a uno de nuestros golpecitos con el pie. Por ejemplo, si estamos escuchando un vals, enfatizaremos el primero de cada grupo de tres: uno, dos, tres, uno, dos, tres… Si estamos escuchando rock (así como la mayor parte del resto de la música occidental), haremos hincapié en el primero de un grupo de cuatro: un, dos tres cuatro, un, dos tres cuatro.

El ritmo es el patrón de notas largas y cortas que se están utilizando en un determinado momento. Por ejemplo, el comienzo de la quinta sinfonía de Beethoven (da da da daaa) tiene un ritmo de tres notas cortas seguidas de una larga. Se puede tocar tan rápido o tan lento como se quiera, pero el ritmo no cambiará; siempre será de tres cortas seguidas de una larga.

Una vez explicado todo eso, volveré al uso normal, conversacional, de la palabra ritmo para el resto de mi explicación.

Cuando estaba preparando este libro, pensé en todo tipo de métodos para explicar con imágenes cómo funcionan los ritmos, pero finalmente me di cuenta de que los gráficos más claros y sencillos de los ritmos son los que utilizamos en la música escrita. El sistema occidental de escritura musical es un diagrama que dice a los músicos qué notas tocar, cuándo debe empezar y terminar cada nota, y cuáles notas hay que enfatizar. Podemos utilizar este sistema para nuestra exposición sobre el ritmo, pero que no cunda el pánico, no espero que el lector sepa leer música.

En realidad, aprender a leer música es un engorro, y no deje que nadie le diga lo contrario. Es muy interesante durante más o menos los primeros diez minutos, cuando se aprenden los conceptos básicos. A partir de ese momento, es una larga lucha hasta que consiga que sus dedos obedezcan las instrucciones de la página y produzcan música. Esta larga lucha es parecida a la de aprender un idioma, y sus recompensas son igual de grandes. En este capítulo, sin embargo, sólo vamos a cubrir esos primeros diez minutos interesantes.

El problema con la historia antigua es que, por lo que sé, la gran mayoría sucedió hace muchísimo tiempo. Esto significa que es muy difícil saber cuándo se hicieron los primeros intentos por escribir música. En la antigüedad, hay alguna evidencia de música escrita con distintos grados de sofisticación en China, Siria y Grecia. Una de las composiciones completas más antiguas que se han descubierto hasta ahora fue inscrita en una tumba hace como dos mil años. Esta canción, conocida como el Epitafio de Seikilos, está escrita en la antigua notación musical griega, que indica qué nota cantar con cada sílaba y qué duración debe tener cada nota. La letra de la canción nos anima, en el verdadero espíritu del rock and roll, a brillar mientras vivimos, porque la vida es corta.

El sistema de escritura musical que utilizamos en la música occidental data de la época en la que los monjes y las monjas tenían muchísimo más protagonismo que hoy en la vida musical, aunque también había músicos profesionales. Al principio, algún monje o monja con talento musical componía la música y la enseñaba directamente al resto del grupo cantándola o tocándola. Sin embargo, más adelante la música se hizo más complicada y los compositores se dieron cuenta de que escribirla sería una buena forma de enseñarla y conservarla. Además, en torno al año 750, la Iglesia cristiana empezaba a insistir en que la misa se debía cantar siguiendo una serie de reglas estandarizadas. Por estas razones se generó mucho interés en la escritura de la música. Algunos compositores hacían diagramas de las subidas y bajadas de la música, pero era un sistema que no se prestaba para conseguir mucha precisión. En tomo al año 800 había un acuerdo generalizado respecto a las siguientes reglas:

Escribir la música también implicaba dar nombres a las notas. Así que dibujaron una escalera y pusieron nombres, de La a Sol, de la siguiente manera.

Una idea temprana fue escribir las notas en una renglonadura o escalera con once líneas como esta. Sin embargo, resulta evidente que es muy difícil identificar a simple vista en qué línea o espacio se encuentra cada nota.

Esta escalera (renglonadura, como la llaman) tenía tantos escalones que era muy difícil de leer, así que la dividieron en dos secciones: una inferior (graves) y otra superior (agudos), de la siguiente manera:

El pentagrama moderno, dividido en dos secciones (agudos y graves) para facilitar su lectura. El Do central se coloca justo en medio de ambas. Los dos símbolos de la izquierda tienen como fin identificar las secciones de agudos y de graves, ya que algunos instrumentos no necesitan este enorme rango de notas y utilizan en su escritura sólo la sección de agudos (por ejemplo, el violín) o de graves (por ejemplo, el violonchelo). Los símbolos se llaman clave de Sol y clave de Fa.

Dividir la renglonadura en dos pentagramas deja una nota, un Do, entre las dos secciones. Este es el famoso Do central del que tanto hemos hablado todos. También es la tecla central del piano. El Do central no tiene ningún significado musical especial, sino que se trata tan sólo de un punto de referencia útil. Algún cantante dirá, por ejemplo: Yo no puedo cantar esta tontería. Mi rango sólo llega hasta el Sol por encima del Do central. ¿Por quién me tomas, por Freddy Mercury?

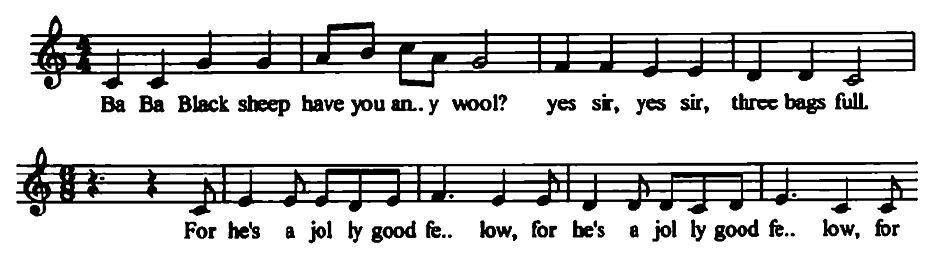

En la siguiente ilustración se puede ver la primera línea de dos canciones que hemos estado utilizando como referencia a lo largo de este libro. He utilizado sólo la sección de la clave de Sol ya que, para estas canciones, no necesitamos el gran rango de tonos que nos darían ambas secciones.

La primera línea de Baa Baa Black Sheep, una de las variantes en lengua inglesa de lo que en castellano se conoce como Campanita del lugar, y For He’s a Jolly Good Fellow.

Enseguida explicaremos cómo se indican por escrito los ritmos y las notas de distinta duración, pero por el momento vamos a mirar la manera en la que la posición vertical de las notas nos indica cómo sube o baja el tono de una melodía. Si canta las dos canciones mientras mira las notas escritas, notará que las notas suben o bajan por la escalera tal como sube o baja el tono de su voz en el transcurso de la canción. He empezado ambas canciones en la misma nota para facilitar su comparación. Si tararea ambas canciones, notará que ambas empiezan con dos notas con el mismo tono y luego hay un gran salto hasta black o un pequeño salto hasta la primera sílaba de any. En cada caso, el salto musical que escuchamos se refleja con toda precisión en la posición vertical de cada nota en el pentagrama. Hay que recordar, como señalamos en el capítulo 2, que no nos hace falta empezar en la nota correcta (Do en este caso) para cantar bien, a menos que nos acompañe un instrumento. Lo más importante es el tamaño de los saltos en la melodía. Se necesita mucho entrenamiento para poder ver una melodía nueva y cantar los saltos correctamente tan sólo con leer la escritura musical, pero la información exacta está ahí.

En el último capítulo comentamos el hecho de que las distintas tonalidades utilizan notas diferentes. Por ejemplo, el tono de La mayor usa las notas La, Si, DoG, Re, Mi, FaG y SolG. Si un compositor está escribiendo en este tono y no se quiere molestar en poner un signo de sostenido junto a cada FaG, DoG y SolG, escribe una instrucción general al comienzo de cada línea de la música, llamada armadura de clave. La armadura de clave de La mayor, con la instrucción de ejecutar todos los Fa, Do y Sol como FaG, DoG y SolG, sería así:

La armadura de clave del tono la mayor. Los tres signos de sostenido se han puesto en las líneas que representan las notas Fa, Do y Sol (leyendo de izquierda a derecha). Esta es una instrucción general que significa: cada Fa, Do y Sol debe tocarse como FaG, DoG y SolG.

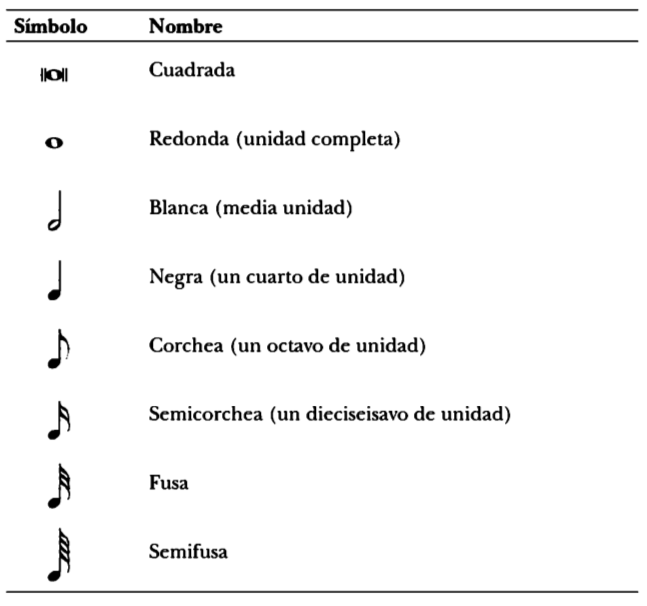

Nuestras dos canciones tienen distintas duraciones de nota. Utilizamos símbolos para indicar la duración de cada nota en comparación con las demás notas de la canción. Los símbolos que representan las notas (las figuras), así como sus nombres, se adoptaron por consenso hace siglos. Más abajo se enumeran. Resulta evidente que las figuras se acortan de forma muy organizada. Empezamos con una figura muy larga (cuadrada) y la dividimos por la mitad (redonda) y entonces seguimos dividiendo por la mitad para conseguir figuras cada vez más cortas. Para confundir todavía más las cosas, se acepta generalmente que la redonda, no la cuadrada, debe considerarse como la unidad de duración, como se puede ver en la tabla.

Lista de los distintos símbolos que indican la duración de las figuras. Cada una dura el doble que la que tiene debajo.

Si este sistema de dividir por la mitad fuera lo único que tenemos para describir la duración de las notas, entonces nuestra música sería muy monótona rítmicamente. Para evitar esto, contamos con un par de adiciones que nos proporcionan una mayor flexibilidad.

Las notas más cortas van unidas entre sí por sus «plicas» en lugar de escribirse individualmente. En este ejemplo, las dos corcheas de la izquierda tienen su propio remate, pero si se unen, como sucede a la derecha, se utiliza una sola línea recta. Las semicorcheas tienen dos remates y se unen con dos líneas, y así sucesivamente.

En ocasiones, las notas se escriben de una en una (esto es común para cantar), pero más a menudo las notas más cortas se unen a otras en pequeños grupos, como se puede ver en el gráfico anterior. El hecho de unirlas no afecta la longitud de la nota, sino que sirve para ayudar al músico a leer la música.

Si repasamos las notas de Baa Baa Black Sheep y hacemos referencia a la lista anterior, veremos que las notas de have y you duran la mitad que las de black y sheep, que a su vez duran la mitad que la nota de wool Quizá podríamos pensar que las diferencias entre notas largas y cortas eran algo al azar, pero en realidad estamos cantando notas que tienen una duración íntimamente relacionada con la de las otras notas.

Baa Baa Black Sheep es una canción sencilla, pero dicha sencillez se convertiría en monotonía si todas las notas tuvieran la misma longitud y el mismo énfasis. Notará que hay líneas verticales que atraviesan el pentagrama a intervalos regulares que no van asociadas a ninguna nota. Se conocen como barras de compás, y la distancia entre dos barras, que es donde se escriben las notas, se denomina compás, término que usaremos aquí.

Una de las convenciones de la escritura musical es que se da un énfasis especial a la primera nota después de una barra de compás. Cuando cantamos Baa Baa Black Sheep ponemos el énfasis sobre el primer Baa, la palabra have y el primer yes. Al escribir la música, estas palabras aparecen justo después de una barra de compás. Si usted no ha notado que utiliza el énfasis de esa manera, intente cantar la canción enfatizando fuertemente sheep y any. Suena un poco a Monty Python, ¿verdad? Ahora cántela nuevamente con el énfasis en los sitios correctos, en Baa y have. Es posible que en esta ocasión esté exagerando el acento, pero está acentuando en los sitios correctos, justo después de las barras de compás, así que suena bien.

Ahora, sin mirar la partitura, cante un par de veces la primera línea de Cumpleaños feliz. Aunque la frase cumpleaños feliz consta de sólo dos palabras, contiene seis notas: cum, ple, a, ños, fe, liz. Imagínese que está cantando esta canción para un amigo de forma graciosa, con un dramatismo exagerado. Para recalcar el efecto, ha traído unos címbalos. El sonido de los címbalos dura mucho tiempo, así que va a golpearlos una sola vez en cada línea de la canción. Cante la primera línea un par de veces e imagínese en cuál de los seis sonidos golpearía el címbalo. ¿Será con cum, ple, a, ños, fe, o liz? Utilizando mis poderes misteriosos, puedo afirmar con toda confianza que habrá escogido para su gran sonido de címbalos o a o liz. Ahora eche un vistazo al pentagrama. En efecto, tanto a como liz se encuentran justo después de una barra de compás.

En muchos casos, escogeríamos automáticamente la primera nota de la canción como una de las que se enfatizarán. En Baa Baa Black Sheep por ejemplo, podría haber golpeado los címbalos o bien en la primera nota, baa, o en have. Sin embargo, en el caso de Cumpleaños feliz no enfatizaríamos la primera nota, cum, porque no aparece justo después de una barra de compás; la canción no empieza al comienzo de un compás. Justo delante de la sílaba cum hay lo que los músicos llaman silencio, una marca que indica que en la primera parte del compás no hay sonido. Empezar una melodía con un silencio podría parecemos un poco extraño, pero lo hacemos para conseguir que todos los acentos de una melodía se sitúen en el sitio correcto, justo después de las barras de compás. Aquí hay unos ejemplos de canciones, en los que destacamos en negritas las sílabas acentuadas.

Melodías que empiezan al principio del compás:

Melodías que no empiezan al principio de un compás:

Si alguna vez ve dichas canciones escritas, verá que las barras de compás están justo delante de las sílabas que hemos destacado.

Notará que el pentagrama de nuestras dos melodías empieza con unos números que tienen aspecto de fracciones. Estos números (llamados marca de tiempo) le dicen al músico cuántos pulsos hay en cada compás y, de forma más vaga, qué duración tienen esos pulsos.

El número superior de la marca de tiempo es el más importante, ya que indica la métrica de la música: en cuántos pulsos se divide cada compás. Tomemos como ejemplos los dos valores más comunes para este número, 3 y 4 (el 4 es con mucho el más común).

Si la marca de tiempo tiene un 3 como número superior, los pulsos de la música en general se marcarán de la siguiente manera: un, dos, tres, un, dos tres… como un vals. No tiene que sonar una nota en cada uno de los tres pulsos. Y por el contrario, la melodía puede exigir que en ocasiones haya más de una nota por pulso. De cualquier manera, nuestra mente mantendrá esta sensación de tres pulsos que se repiten una y otra vez.

De igual manera, si la música tiene un 4 como número superior de la marca de tiempo, la música mantendrá este patrón: un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, independientemente de cuántas notas se toquen en cada pulso. La mayoría de la gente que no ha estudiado música tiene problemas para entender esto; cuando se les pide que den palmas marcando el ritmo de una melodía conocida, tienden a dar una palma por nota, de la siguiente manera:

| ba | ba | black | sheep | have | you | an | -y | wool? |

| plas | plas | plas | plas | plas | plas | plas | plas | plas |

En este caso, obtenemos cuatro palmas más pausadas seguida de cinco más rápidas.

Un músico, si se le pide que marque el ritmo básico, lo haría de la siguiente manera:

| ba | ba | black | sheep | have | you | an | -y | wool? | |

| plas | plas | plas | plas | plas | plas | plas | plas |

Ahora hemos obtenido ocho palmas a intervalos regulares. El músico da palmas regulares incluso cundo hay más de una nota por pulso (have you y any) y sigue dando palmas al mismo ritmo aunque haya notas largas o silencios (en este caso, hay un silencio de un pulso entre el final de wool y el yes que le sigue).

Si le pedimos al músico que enfatice la nota al comienzo de cada compás, el resultado será el siguiente:

| ba | ba | black | sheep | have | you | an | -y | wool? | |

| plas | plas | plas | plas | plas | plas | plas | plas |

Esto nos indica que esta música tiene cuatro pulsos por compás.

Si le pedimos al músico que haga lo mismo con Cumpleaños feliz, esto es lo que oiríamos:

| Cumple | a…… | ños | fe…… | liz, | cumple | a…… | ños | |

| plas | plas | plas | plas | plas | plas | plas | plas | plas |

Aquí podemos ver que los pulsos vienen agrupados de tres en tres, de modo que el número superior de la marca de tiempo es un 3.

La marca de tiempo más común, usada en la enorme mayoría de la música pop y la mayor parte de las piezas clásicas, divide el compás en cuatro pulsos. Aquí tenemos un ejemplo un poco más complicado que Baa baa Black Sheep:

| Oh | when | the | Saints | Oh | when | the | Saints | ||||||

| plas | plas | plas | plas | plas | plas | plas |

Sea cual sea la marca de tiempo, las palabras (notas) a veces caen entre dos pulsos (Oh y the en When the Saints, y cious en Dios salve a la reina). De igual manera, un pulso puede caer donde no hay nota (antes de Oh).

Si una pieza musical tiene tres pulsos por compás, entonces el primero es el fuerte y los otros dos son débiles (un, dos, tres, un, dos, tres). En los casos cuando hay cuatro pulsos por compás, el primero es el más fuerte, pero el tercero (el punto central del compás) es el segundo más fuerte. El segundo y el cuarto pulso son débiles en comparación. Así, la acentuación de una pieza con cuatro pulsos por compás es así: un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro.

Otro caso en el que se divide el compás en dos mitades es cuando hay seis pulsos en el compás, lo que es común, por ejemplo, en las jigas irlandesas. Un ejemplo que hemos citado anteriormente, For he’s a jolly good fellow, tiene seis pulsos por compás. Para que la puntuación sea correcta, normalmente se cuenta en voz alta: un, dos, tres, dos, dos, tres, un, dos, tres, dos, dos, tres. El segundo dos (en cursivas, en el centro del compás) se acentúa, pero menos que el un.

Como he mencionado, cuatro pulsos por compás es la estructura que más se utiliza en la música occidental de cualquier tipo, mientras que tres pulsos (sobre todo valses), dos pulsos (sobre todo marchas) y seis pulsos (sobre todo jigas) se utilizan en la mayoría de los casos restantes. Todas las demás cifras son bastante inusuales. El jazz moderno, así como la música clásica moderna, a veces se toman la molestia de utilizar cinco, siete, once pulsos por compás (a veces para demostrar lo listos y lo originales que son los compositores), pero realmente hay pocos casos que hayan llegado a gozar de popularidad. Por ejemplo:

La síncopa es un recurso que añade un nivel adicional de interés a la música por medio de acentuar pulsos que normalmente no tendrían importancia. Ciertos tipos de música evitan deliberadamente acentuar el primer pulso del compás con el fin de dar a la música un estilo original. Algunas canciones rock y pop mantienen la acentuación un-dos-tres-cuatro en la melodía, pero acentúan deliberadamente los pulsos segundo y cuarto con el bajo y la batería, una técnica llamada back beat, que Los Beatles popularizaron enormemente (por ejemplo, Can’t Buy Me Love). La música reggae lleva esa idea un paso más allá haciendo que la sección rítmica de la banda deje casi en silencio el primer pulso del compás. En términos generales, tanto la batería como el bajo enfatizan el tercer pulso y la guitarra rítmica toca en el segundo y el cuarto.

Back beat, rock y reggae utilizan unos tipos específicos de síncopa, y éstos forman parte de su identidad. Pero además, la síncopa se utiliza en mayor o menor medida en casi todos los tipos de música. Incluso se podría sincopar Campanita del lugar para añadir interés a la interpretación: Cam pa ni ta del lu gar

La síncopa ni siquiera tiene que afectar a un compás completo, sino que se puede acentuar una parte aislada del compás: Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Donde sea que nos encontremos una síncopa, veremos que hace que la música sea menos previsible, más sofisticada.

El número inferior de la marca de tiempo siempre es 2, 4, 8, 16 o 32[*]. De éstos, el 4 es el más común con mucho, y en realidad se podría utilizar siempre. Esto se debe a que, aunque la elección de un número inferior cambia el aspecto de la partitura en la página impresa, no tiene ningún efecto real en cómo pueda sonar la música. Este hecho tan extraño requiere alguna explicación, así que vamos allá.

Voy a utilizar el término nota completa en lugar de redonda en la siguiente explicación, para mantener las cosas lo más claras posible.

Cuando un compositor escribe un 3 encima de un 8 en la marca de tiempo, lo que está diciendo es que cada compás va a tener tres pulsos, y cada uno va a durar un octavo de nota completa. Así que 3 sobre 8 significa, simplemente, tres octavos de una nota entera en cada compás.

El problema es que nadie ha definido jamás cuál es la duración de una nota completa. En la marca de tiempo más común (4 sobre 4) cada compás dura una nota completa (cuatro cuartos), pero si escogiéramos veinte piezas de música distintas y cronometráramos la duración de los compases, obtendríamos veinte resultados diferentes. Aunque nadie sabe cuánto dura una nota completa, lo que sí sabemos es el rango aproximado que se suele utilizar. Una nota completa (equivalente a un compás en tiempo 4/4) durará generalmente menos de seis segundos pero más de un segundo. Se trata, por supuesto, de un rango enorme, así que a los músicos no les basta la marca de tiempo, sino que necesitan más información si han de ejecutar la música tal como la imaginó el compositor.

Los músicos tienen algo de ayuda a través de una palabra escrita al comienzo de la partitura, que les dice (normalmente en italiano o alemán) la velocidad a la que hay que tocar. Presto significa rápido, adagio, lento. Es evidente que se trata de términos bastante vagos; dos intérpretes distintos podrían diferir en velocidad en un 50% o incluso más.

En un intento por reducir la vaguedad, los compositores incorporan a menudo una indicación metronómica junto a la palabra que indica la velocidad. Por ejemplo, dibujan una nota de una determinada duración (por ejemplo E) seguida por un signo de igual y un número (por ejemplo, 120). Este número le dice al intérprete cuántas notas de ese tipo llenarían un minuto. Así, pues, E = 120 significa que 120 de estas corcheas caben en un minuto, o sea que una de ellas dura medio segundo. Un metrónomo es un aparato que se ajusta para que emita una señal periódica a una velocidad tan lenta o tan rápida como se quiera; en este caso, por supuesto, se configuraría para que hiciera tic-tac 120 veces por minuto, y tocaríamos siguiendo esa velocidad.

La utilización del metrónomo parece lógica hasta que te enteras de que la mayoría de los músicos profesionales no les hacen mucho caso. Simplemente tocan tan rápida o lentamente como quieren. Por ejemplo, tengo en este momento delante de mí dos grabaciones del Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo; en las cajas de los CD se informa de que John Williams toca el segundo movimiento en casi diez minutos, y que Pepe Romero ejecuta la misma pieza en un poco más de doce minutos, una diferencia del 20%. Y no se trata de quién toca mejor su instrumento; es sólo que a Romero le gusta recalcar el carácter romántico de este movimiento tocándolo más lentamente. Esta pieza tiene una indicación metronómica al principio, aunque también incluye instrucciones ambiguas para aumentar o disminuir la velocidad en distintos momentos, así que no hay un tiempo de ejecución correcto. Además, es bien conocido que muchos compositores son incapaces de decidir la indicación metronómica y, si han sido grabados, su interpretación puede ser considerablemente más rápida o más lenta de lo que indican sus propias instrucciones.

Así pues, el número inferior de la marca de tiempo nos proporciona poca información sobre cómo suena la música. Por ejemplo, se podría escribir una pieza en 3 sobre 8 e indicar que se toque lenta, o escribirla en 3 sobre 4 e indicar que es rápida. La música sonaría igual. De hecho, la música en 3 sobre 4 podría tocarse más rápida que la música en 3 sobre 8, ya que rápido y lento son términos extremadamente ambiguos. Al margen de cuántos estudios tenga usted, no podrá saber si esa pieza de jazz moderno que está escuchando en este momento está en 3/4 o en 3/8, ni tampoco distinguir entre 5/4 y 5/16. Si tuviera que hacer una apuesta, la única pista con la que contaría es que, tradicionalmente, los números más grandes en la parte inferior de la marca del tiempo normalmente se asocian con música más rápida. Por ejemplo, un vals vienés romántico casi seguro que está escrito con una marca de tiempo de 3/4 y no 3/8, 3/16, o 3/2. De igual manera, las jigas irlandesas suelen estar escritas en 6/8 y no en 6/4 o 6/16.

Esta guía rápida sobre el funcionamiento de la música se puede resumir en cinco puntos.

Si volvemos a mi afirmación anterior de que el ritmo se puede dividir en ritmo, tempo y métrica, un hecho que puede resultar sorprendente es que, en lo que respecta a la danza, el ritmo es el componente menos importante de los tres. La duración de las notas en la música le importa mucho menos a un bailarín que el tempo y la métrica. El tempo de la música le indica la velocidad a la que debe bailar y la métrica le indica de qué tipo de danza se trata. La enorme mayoría de las piezas occidentales modernas para danza están escritas de modo que el compás está compuesto de cuatro pulsos, con una estructura sencilla de 1, 2, 3, 4, así que la única variable realmente importante es el tempo.

Hay una creencia errónea muy generalizada respecto a que las pulsaciones de nuestro corazón se intentan ajustar al tempo de la música que estamos escuchando. La creencia probablemente tenga su origen en el hecho de que los rangos para la música y los ritmos cardiacos son similares. El tempo de la música normalmente es de entre 40 y 160 pulsos por minuto, mientras que el ritmo de pulsaciones del corazón va desde los 60 para una persona relajada con un corazón más lento que la media hasta más de 150 para un adulto joven sano que esté bailando intensamente.

Si usted es un adulto joven sano bailando en una discoteca, la música tendrá un tempo de unos 90 a 140 pulsos por minuto, y su corazón estará latiendo a un ritmo similar. Pero el emocionante sonido de la música no es lo que hace que suba su ritmo cardiaco, sino el baile. La música puede tener una velocidad aproximada de 120 pulsos por minuto porque se trata de un ritmo sostenible y divertido que se presta para mover el esqueleto. Es posible mover el cuerpo dos veces por segundo (120 pulsos por segundo) durante una hora sin que se le caiga ningún trozo. Su corazón estará latiendo más deprisa de lo normal, porque estará consumiendo mucha energía. La próxima vez que esté en una discoteca, intente tomarle el pulso a un amigo que esté bailando y compárelo con el de otra persona que esté sentada frente a la barra. El bailarín tendrá un ritmo cardiaco similar al ritmo de la música, mientras que el corazón del que se la pasa sentado latirá mucho más lentamente. Pero no se olvide de que los que nos la pasamos sentados también necesitamos que se nos quiera.

Por supuesto, la danza no es nada nuevo y los humanos siempre se lo han pasado en grande moviendo el esqueleto en la dirección aproximada de las personas que le gustan. El baile casi siempre implica subir el ritmo de pulsaciones del corazón, y el vals consigue hacerlo de dos maneras. El primer factor es el esfuerzo físico que implica bailar. Un vals tiene un tempo de aproximadamente 100 pulsos por minuto. Esto es más lento que los 120 de las discotecas y clubes de la actualidad, probablemente porque con el vals hay más trabajo que hacer: dos personas tienen que coordinar sus movimientos y desplazarse por la pista en vez de dar saltitos en un solo lugar. También estoy bastante seguro de que sudar como un caballo estaba menos de moda en aquella época que hoy en día.

El segundo factor que acelera el corazón con el vals es también la razón por la que estuvo a punto de ser prohibido cuando fue introducido por primera vez en la sociedad decente: se trata de un método de poner las manos sobre el cuerpo de la persona a la que quieres o que te gusta. Sin embargo, con el vals no hay el contacto físico que había con un baile muy anterior que también tenía compases de tres intervalos, el volta, que le encantaba a la reina Isabel I, del Reino Unido. El volta requiere que con frecuencia el hombre levante y vuelva a bajar a su compañera, y hay muchas oportunidades para accidentes muy agradables para los dos. Si suficientes lectores votan a favor, podríamos intentar que se volviera a implantar como la danza más popular de la actualidad, como lo fue a finales del siglo XVI.

Si usted está sentado escuchando música y no bailando, tendrá una apreciación mucho más profunda de las sutilezas del ritmo. La métrica, el ritmo y el tempo juegan un papel importante en nuestro disfrute de la música. Aunque nuestro ritmo cardiaco no se vincula con el tempo, es indudable que los tempos lentos nos resultan más relajantes, y los rápidos más excitantes. Esta tensión probablemente está relacionada con el hecho de que no nos gusta la falta de certeza, sobre todo el temor de no ser capaces de afrontar una situación. Si los sonidos que estamos escuchando van al ritmo en que andamos o más lentamente, no hay necesidad de sentir ansiedad. En cambio, si las cosas van muy deprisa puede ser que necesitemos estar atentos para echar a correr o defendernos.

Una buena manera de generar mucha emoción con una pieza musical es una técnica llamada rubato, que significa robado. El músico roba un poco de tiempo de un par de notas para que la nota anterior o posterior sea ligeramente más larga. En lugar de oír las notas con un ritmo constante, daa, daa, daa, daa, tenemos el efecto de apresuramiento hasta llegar a una nota más larga: daa, da, da, daaa, lo que añade dramatismo y romance a la música.

Los cambios de métrica son una buena forma de mantener altos los niveles de interés, y las métricas inusuales, como siete pulsos por compás, también nos mantienen interesados porque dan una sensación de algo no resuelto o incompleto. Sin embargo, una gran parte de la música occidental no es muy osada o sofisticada rítmicamente. Se suele concentrar en tres o cuatro tiempos por compás con subdivisiones sencillas y regulares de dichos tiempos. Por otro lado, las tradiciones musicales de África o Asia y algunas otras zonas emplean a menudo una mayor complejidad rítmica. Esto incluye la utilización de la polirritmia.

La polirritmia implica tocar simultáneamente dos o más ritmos que no colaboran entre sí. Para explicar lo que significa esto, podemos poner un ejemplo: usted y yo estamos en su comedor y nos ponemos a marcar el ritmo sobre la mesa. Si los dos golpeamos juntos, formando grupos de cuatro notas, ambos estaremos reproduciendo el mismo ritmo. Si yo doy ocho golpes por cada cuatro que da usted, entonces nuestros ritmos colaboran entre sí. Estaremos golpeando la mesa a intervalos frecuentes y regulares, y cada golpe adicional por mi parte encajará perfectamente con sus silencios entre golpes. En cambio, si yo golpeo la mesa cinco veces por cada vez que usted la golpea, nuestros golpes no coincidirán muy frecuentemente, y la mayor parte del tiempo sus golpes y los míos no estarán sincronizados de ninguna forma obvia. Los dos ritmos no colaboran entre sí. Estamos golpeando con polirritmia.

La idea de la polirritmia no es completamente nueva para la música occidental. Mozart utilizó un acompañamiento pulsante basado en grupos de tres superpuesto a una melodía basada en grupos de dos en el segundo movimiento de su concierto para piano número 21 (esta pieza se conoce hoy en día como Elvira Madigan porque se utilizó en una película que se llamaba así). Más recientemente, algunas bandas de jazz y de rock han utilizado la polirritmia, y creo que se generalizará más gradualmente. Esto será muy útil para personas como yo: cuando me digan que estoy bailando pésimamente, les diré que estoy siguiendo la otra parte de la polirritmia.