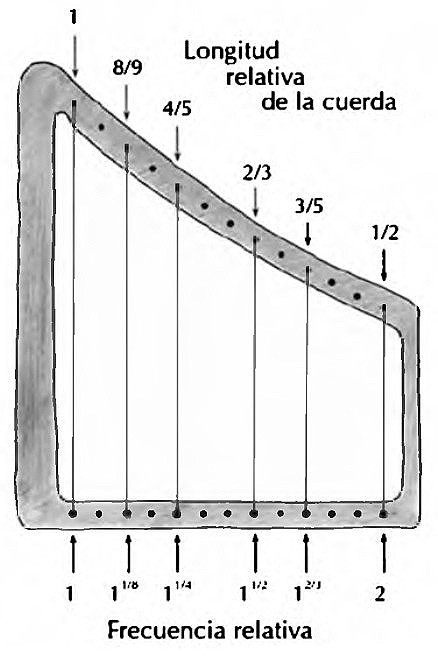

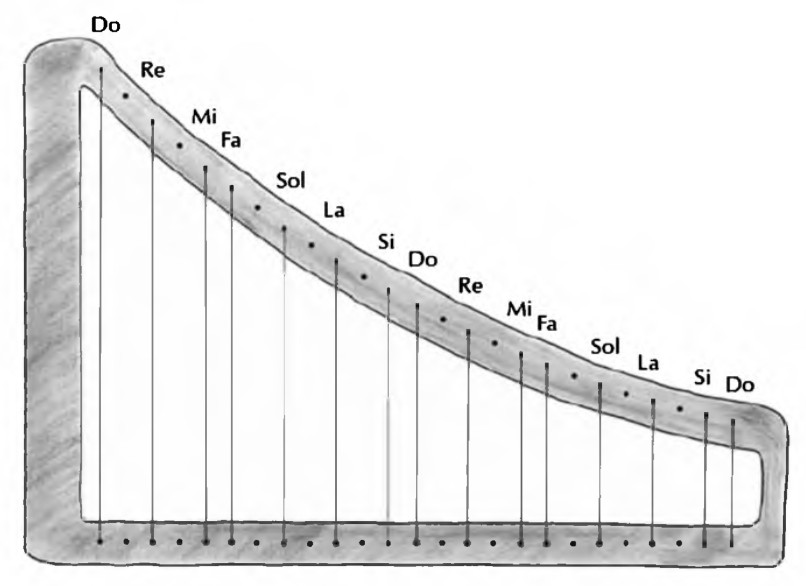

Arpa Fea de John Powell, de trece cuerdas, que abarca una octava con intervalos iguales de un semitono. Los intervalos entre las notas están basadas en el sistema del Temperamento Igual (véase el capítulo anterior)

Hay una serie de técnicas que los compositores de sinfonías, canciones pop o jingles para anuncios de alquiler de coches pueden aplicar para crear o cambiar el estado de ánimo de una pieza musical. Algunos de dichos efectos expresivos utilizan las respuestas animales de los seres humanos, mientras que otras se fundamentan en la cultura musical que comparten el compositor y el oyente.

Por ejemplo, cuando escuchamos música, una subida de volumen nos resulta excitante. Esta excitación puede ir acompañada de las reacciones animales normales: aumento de la tasa de pulsaciones y producción de adrenalina. Esto se debe al hecho de que nuestro subconsciente relaciona el aumento del volumen de los sonidos (personas que gritan, leones que rugen) con un posible peligro.

Por otro lado, si oímos unos violines lentos que acompañan un piano, solemos asociarlo con algo romántico. Esto lo hacemos sencillamente porque lo hemos aprendido de las bandas sonoras del cine y de los anuncios de perfumes. A nuestros compositores, a su vez, les hemos enseñado que han de echar mano de composiciones para violines y piano si aspiran a que saquemos el pañuelo. En este caso no hay una razón de peso para esta asociación, a excepción de los tópicos culturales en los que nos movemos todos: el banjo representa a un palurdo y el acordeón a París.

A final de cuentas, la música es una forma de entretenimiento, así que da igual si nuestra respuesta es real (adrenalina) o aprendida (tópicos). Nos encanta sacar el paquete de pañuelos cuando Pretty Woman besa a Richard Gere y también nos gusta entrar en modo de combate cuando el Halcón Milenario se apresta a atacar a la Estrella de la Muerte. En ambos casos, la música contribuye a que la experiencia sea más completa.

Incluso en la época del cine mudo se contrataba a músicos para transmitir emociones. Un pianista o una pequeña orquesta acompañaba la acción de la película con música apropiada. En ocasiones, la película venía con una partitura compuesta ex profeso o una lista de piezas clásicas apropiadas. Sin embargo, en muchos casos se dejaba que el pianista improvisara mientras veía la película. También se vendían libros con composiciones escritas específicamente para acompañar los estados de ánimo de cualquier película. Estas tenían títulos tan estupendos como Tensión dramática número 44 o Prisa número 2 (duelos, peleas), y mis favoritos: Espía sagaz, Pandereta seductora y Tema de amor patético número 6. Yo mismo me he visto envuelto en algunas escenas de amor patético a las que les habría venido bien algo de música de fondo.

Sea en el contexto de una película o no, las siguientes relaciones entre sensaciones y música son bastante fiables:

Este último punto es muy importante para este capítulo y requiere alguna clarificación antes de que sigamos adelante para analizar el método por el que construimos los conjuntos de notas que constituyen las escalas mayores y menores.

La escala mayor está constituida por nuestra vieja conocida, la escala pentatónica, a la que se añade un par de notas fuertemente relacionadas para rellenar los huecos y contar con un total de siete notas. Esto puede no parecer un gran aumento, pero la diferencia resulta sorprendentemente grande. Cuando interpretamos música, tocamos las notas una detrás de otra o simultáneamente en grupos; pues bien, si añadimos un par de notas al repertorio, aumenta enormemente la cantidad de combinaciones posibles. Pensemos en ello de la siguiente manera: si cinco amigos comen juntos y dos tienen que acercarse a la barra para traer más bebidas, hay diez posibles combinaciones de personas que podrían ir. Si fueran siete personas, serían veintiuna las combinaciones posibles de dos personas. Con sólo sumar dos personas, hemos más que duplicado las posibilidades. Ocurre lo mismo con las notas: el número de combinaciones aumenta muy rápidamente al añadir nuevos componentes al conjunto.

Las siete notas que constituyen la escala (o modo) mayor son las que están relacionadas más íntimamente de entre las doce disponibles. Esto hace que su sonido sea agradable y tenga una gran fuerza, tanto si se tocan una detrás de otra en una melodía o simultáneamente, para crear acordes y armonía. Como resultado de tanta solidaridad, la música en modo mayor tiende a sonar completa y confiada. Un aspecto de las escalas mayores es que son muy apropiadas para crear puntos o comas muy claros al final de las frases.

En el modo menor, se sustituyen un par de notas del modo mayor con miembros menos solidarios de la pandilla original de los doce. La música resultante tiende a ser, generalmente, más misteriosa y vaga y cuenta con una puntuación menos definida. En parte porque esta música transmite una sensación menor de autoestima, y en parte porque se nos ha adiestrado para ello, asociamos la música en modo menor con la tristeza y la complejidad emocional. Una de las razones principales por las que asociamos las escalas menores con la tristeza es que la letra de muchas canciones en este modo reflejan la gama completa de infelicidad humana, desde mi nena me ha abandonado hasta lo que es una tragedia auténtica: mi impresora se ha vuelto a quedar sin tinta.

Es sorprendente lo jóvenes que solemos ser cuando establecemos el vínculo entre el modo menor y la tristeza. El otro día Herbie, el hijo de tres años de edad de una amiga, se volvió a su madre y le dijo: «Esta es música triste… sobre un gato que abandonaron». He examinado las notas que acompañan el CD en cuestión y, aunque Rachmaninov no hace referencias explícitas a gatos desconsolados, mi joven amigo tiene razón. No nos debería sorprender que la música a la que se refería (el segundo movimiento del segundo concierto para piano de Rachmaninov) sea lenta y en modo menor.

Este asunto de modo mayor feliz/modo menor triste no es, ni mucho menos, una regla absoluta. Leonard Cohen, por ejemplo, se encuentra como Pedro por su casa sintiéndose triste y complicado tanto en modo menor como mayor. Y a alguien se le olvidó contarle a Purcell que las escalas menores son tristes antes de que escribiera su triunfante y optimista Round O en Re menor. También conviene señalar que en la música tradicional de la India una escala parecida a la menor se asocia con la felicidad y el baile. En general, sin embargo, la tradición imperante se encargará de que la mayoría de los compositores sigan escribiendo canciones tristes en modo menor, de modo que el vínculo entre la tristeza y el modo menor seguirá siendo un hecho.

Una de las mejores formas de reconocer la diferencia entre los modos mayor y menor es escuchar una pieza que alterna entre ambos. La primera mitad de la famosa pieza para piano de Beethoven, Für Elise es un buen ejemplo. Como la mayoría de las piezas clásicas, ésta puede ejecutarse a una velocidad que puede variar, ya que los compositores suelen dar una indicación más bien vaga del tempo, como Lento (Largo) o a la velocidad a la que se camina (Andante). En este caso se nos indica que debemos tocar con un poco de movimiento (Poco moto), que creo que casi no informa de nada, aunque ¿quién soy yo para discutir con un genio muerto? Si el lector escucha una versión de esta pieza que dure unos cuatro minutos, notará que abre con una melodía bastante triste que empieza alternando entre dos notas (di-da, di-da, di…). Esta parte está en modo menor. La melodía del di-da se repite varias veces y, como al minuto y medio, hay cuatro acordes rápidos y la música cambia a un estado de ánimo mucho más alegre durante unos quince segundos. Esta es la sección en modo mayor. Entonces, vuelve al tema del di-da en modo menor y posteriormente se marcha en una dirección distinta antes de redondear con el tema del di-da.

Otro buen ejemplo de un cambio entre el modo menor y el mayor es la pieza de guitarra clásica Adelita, de Francisco Tárrega. Se trata de una pieza de menos de dos minutos de duración que empieza con una melodía triste en modo menor que a continuación se repite. Después de esto hay un interludio más alegre en modo mayor, y termina con una repetición de la melodía triste en modo menor.

Alternar entre uno y otro modo en el transcurso de una pieza se conoce como modulación. Esta técnica se utiliza normalmente para añadir interés a la música y para modificar el estado de ánimo. La modulación del modo mayor al menor (o viceversa) es un buen método para la manipulación emocional, si bien la música también suele modular entre distintas escalas mayores o entre escalas menores. Hablaremos de la modulación con un poco más de profundidad cuando hayamos dejado claro lo que son las escalas mayores y menores.

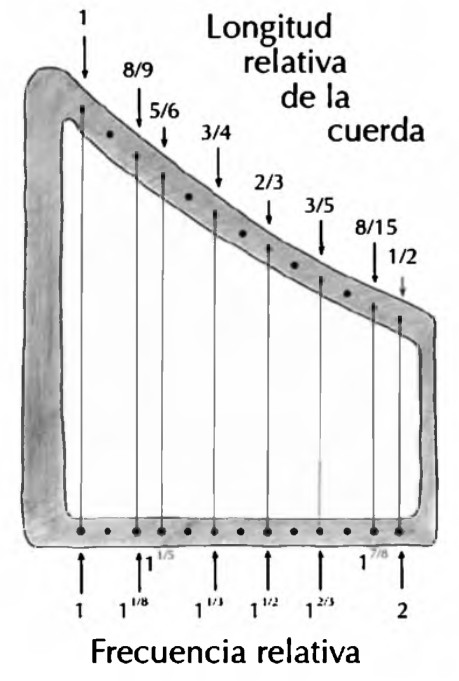

En la siguiente explicación, voy a utilizar esquemas de un instrumento patentado: el Arpa Fea de John Powell. Este instrumento deriva su nombre del hecho de que yo la inventé… y de que es feo. ¿Por qué patentar un arpa fea?, se preguntará el lector. Bueno, no es tanto un instrumento musical como un recurso visual. He dado por sentado que todas las cuerdas están hechas del mismo material y que todas tienen la misma tensión. Esto significa que la longitud de cada cuerda está relacionada directamente con el tono de la nota que produce (por ejemplo, si una cuerda tiene la mitad de la longitud que otra, produce una nota con el doble de frecuencia). La parte inferior del instrumento es recta, de modo que nos sea más fácil comparar la longitud de las cuerdas.

Al final del capítulo anterior mencionábamos una escala con doce intervalos iguales entre cualquier nota y la nota una octava por encima (el Temperamento Igual). Esto significa que necesitamos que nuestra Arpa Fea de John Powell cuente con trece cuerdas para disponer de una octava completa (tenemos doce notas distintas más la nota más alta, que es una versión de la más baja, una octava por encima). Gracias a que los intervalos entre las cuerdas son iguales, sabemos que se puede empezar la melodía en cualquier cuerda y que la misma secuencia de subidas y bajadas producirá la misma melodía exactamente. La única diferencia será que la melodía tendrá un tono más alto o más bajo dependiendo de la cuerda con la que se haya empezado. Pero como he dicho antes, trece notas en una octava son demasiadas para nuestra memoria, razón por la que hemos desarrollado los modos mayor y menor.

Arpa Fea de John Powell, de trece cuerdas, que abarca una octava con intervalos iguales de un semitono. Los intervalos entre las notas están basadas en el sistema del Temperamento Igual (véase el capítulo anterior)

Escoger una familia o equipo de notas para una escala mayor es similar a constituir un equipo de fútbol a partir de un grupo de amigos. En este caso, vamos a escoger a los mejores siete miembros del equipo a partir de un grupo de doce notas.

Una descripción sencilla de cómo formar una escala en modo mayor es la siguiente: tomar una nota inicial y escoger las seis notas que estén relacionadas más fuertemente con ella para crear un equipo autosuficiente de siete miembros. A la nota inicial la voy a llamar aquí nota fundamental o capitán del equipo, aunque tradicionalmente se llama la tónica. Ya sabemos que el secreto para conseguir buenas armonías es utilizar notas con relaciones simples entre sus frecuencias, de modo que sus ondas de presión, al juntarse, formen un patrón uniforme que se repita de forma regular. Estas relaciones simples se pueden obtener si la relación entre las longitudes de las cuerdas del arpa se basa en fracciones sencillas como 2/3 o 3/4. Ya hemos visto que no se puede obtener un buen sistema de escalas a partir de dichas fracciones, pero sí nos proporcionan las mejores armonías.

Pero el Arpa Fea de John Powell no está afinada en función de unas longitudes de cuerdas con fracciones sencillas, sino que sigue el sistema del Temperamento Igual, que resta a la longitud de cada cuerda un porcentaje determinado. ¡Oh, qué desastre!, podría decir el lector, ¡Todo está perdido! Pero no se desespere: tómese una tila, tranquilícese y luego le contaré sobre una coincidencia muy práctica.

Para crear un arpa de trece cuerdas que cubra una octava utilizando el Temperamento Igual, fuimos reduciendo la longitud de cada cuerda en aproximadamente 5,6%. Por fortuna, da la casualidad de que muchas de las trece cuerdas tienen una longitud que es casi exactamente una fracción simple de la cuerda más larga. Por ejemplo, si a la cuerda más larga le asignamos el número 1, entonces la cuerda 6 tiene una longitud que es el 74,9% de la longitud de la cuerda 1. Esa cifra es muy cercana al 75%, o sea 3/4. Las otras cuerdas también tienen una longitud muy cercana a una fracción simple. Esas fracciones aproximadas están tan cerca de la verdadera fracción simple que sus armonías de todas maneras suenan bien. Para el resto de este capítulo, me voy a referir a la longitud de las cuerdas del arpa como fracciones de la más larga, pero por favor recuerde que no estoy hablando de la fracción exacta, sino de una aproximación muy cercana, que se ha calculado siguiendo el sistema del Temperamento Igual.

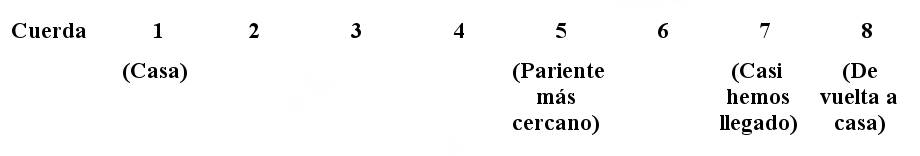

Por fortuna, el repertorio de longitudes para nuestras cuerdas basado en el Temperamento Igual incluye seis cuerdas que son muy cercanas a las que se usan para producir una escala pentatónica, puesto que la escala pentatónica es el punto de partida obvio si intentamos crear una escala de siete notas fuertemente relacionadas entre sí. Así que podemos dibujar el arpa sólo con estas notas para ver qué aspecto tiene. En la siguiente ilustración he etiquetado cada cuerda con su longitud y frecuencia en comparación con la cuerda más larga para que podamos comprobar que todo está en orden: sólo hay fracciones simples.

El repertorio inicial de notas para nuestra escala mayor son las notas de la escala pentatónica. La longitud y frecuencias de las cuerdas se muestran como fracciones de la cuerda más larga.

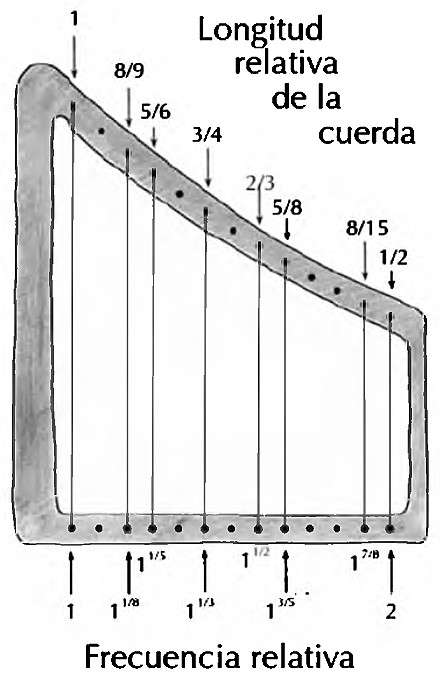

El arpa pentatónica de la ilustración tiene aspecto de ser bastante útil, pero tanto nuestros oídos como nuestros ojos nos informarán de que hay dos grandes vacíos: uno entre la tercera y la cuarta cuerda y otro entre la quinta y la sexta. La opción obvia para aumentar el número de notas en nuestra escala sería insertar una cuerda en cada uno de esos huecos. Sin embargo, tenemos que escoger entre dos cuerdas posibles en cada caso.

Miremos primero al vacío entre la tercera y la cuarta cuerdas. La candidata con más probabilidades, por el hecho de tener la mejor relación con el resto del grupo, es la más larga de las dos, ya que produce una nota cuya frecuencia es 1 1/3 mayor que la de la cuerda más larga de todas.

Para llenar el vacío de la derecha escogemos la más corta de las dos posibles. Da una nota que tiene 1 7/8 de la frecuencia de la cuerda más larga, por tanto un buen miembro del equipo. Además, crea una sensación de casi haber llegado a la parte final de la escala ascendente:

Una vez que hemos añadido estas dos cuerdas a la escala, este es el aspecto del arpa:

Escala mayor completada con notas escogidas de las trece cuerdas originales. Hemos añadido dos miembros adicionales al conjunto pentatónico original.

Cuando en la melodía o en la armonía aparece la nota que dice casi hemos llegado, exige muy claramente llegar, de modo que el oyente tiene la sensación de que la próxima nota tiene que ser la nota fundamental. De hecho, el efecto es tan fuerte que la nota casi hemos llegado recibe un nombre técnico: la sensible. Siempre que oímos la sensible, sentimos la anticipación de volver a casa con la nota fundamental. Esta anticipación —el efecto de resolución— se usa mucho para finalizar las frases, aunque en ocasiones el compositor puede frustrar deliberadamente nuestras expectativas para hacer la vida más interesante. La razón por la que la puntuación de las frases es más vaga en el caso de la música pentatónica es precisamente porque en una escala pentatónica no hay una nota que anuncie que casi hemos llegado.

Estoy utilizando las palabras frase y puntuación exactamente con el mismo sentido que las utilizamos cuando nos referimos al lenguaje escrito. La música tiene comas, puntos y párrafos, y los utiliza de igual modo que un narrador. El término técnico para cualquier final de frase en música es el de cadencia.

El lector habrá notado que en el arpa de ocho cuerdas ahora sólo hay dos posibles distancias (intervalos) entre notas adyacentes: o están contiguas, y por tanto a un semitono de distancia, o están separadas por un vacío, y por tanto a dos semitonos (un tono) de distancia. Empezando por la nota más baja de la octava, vamos a enumerar los intervalos entre las notas: Tono, Tono, Semitono, Tono, Tono, Tono, Semitono. En lugar de escribir todas estas palabras, de ahora en adelante utilizaré las iniciales: TTSTTTS.

Para crear nuestra escala mayor hemos tomado el grupo más fuerte, el de la escala pentatónica, y le hemos añadido dos miembros, uno de los cuales, la nota sensible, ayuda a fortalecer la puntuación de la música. Esta adición de dos miembros al equipo también nos proporciona un enorme aumento en el número de combinaciones posibles para las armonías sin traspasar la frontera del exceso de notas para nuestra memoria. Un chollo donde los haya, como creo que estará de acuerdo el lector.

El único inconveniente del modo mayor es que hay una tendencia continua hacia las afirmaciones definidas y completas. La música en modo mayor suena muy confiada de sí misma, y en ocasiones nos apetece que la música sea menos arrogante. Por eso utilizamos también el modo menor.

Aunque la música occidental normalmente se limita actualmente a los modos menor y mayor, estos dos tipos fueron seleccionados con el transcurso de los siglos a partir de un grupo más amplio de sistemas de escalas, los modos, que han utilizado distintas combinaciones de tonos y semitonos para recorrer una octava de principio a fin. Estos modos llevan siglos utilizándose, y actualmente todavía se utilizan en canciones folk, como Scarborough Fair, y en ocasiones también se aplican para dar un toque ligeramente exótico al jazz, la música clásica y el pop. Hablaremos más de los modos más adelante en este capítulo, pero de momento vamos a concentrarnos en las escalas mayores y menores de la actualidad.

La escala mayor, TTSTTTS, es en realidad uno de los modos originales (se conoce como modo jónico) y se caracteriza precisamente por proporcionar armonías fuertes y bien organizadas, puesto que estamos utilizando el equipo cuyos miembros están relacionados más fuertemente entre sí. Pero las armonías fuertes y bien organizadas pueden ser demasiado obvias si lo que estamos escribiendo es música con un sentido de ensoñación. En este caso, puede convenirnos cambiar algunos miembros del equipo y utilizar TSTTTST o TSTTSTT, ambas más vagas. Si componemos música con estas escalas, las melodías no llegan a un punto al final de cada oración.

En torno al año 1700, la mayoría de los compositores e intérpretes occidentales ya habían escogido sus dos tipos de escala favoritos y habían abandonado prácticamente las otras que tenían disponibles. Como una de sus favoritas escogieron, naturalmente, el equipo más fuerte, TTSTTTS, y lo denominaron escala mayor. La otra escala favorita, que producía puntuación menos definida y por tanto era adecuada para composiciones más soñadoras o tristes, se denominó escala menor.

Pero las cosas no son tan sencillas. Para cualquier escala mayor siempre contamos con el mismo conjunto de siete notas. Pero lo realmente extraño es que en modo menor, empezamos con un conjunto de notas, luego lo alteramos por una nota, y luego lo volvemos a alterar por una nota más. ¿Y qué?, puede que me diga el lector. Eso no tiene nada de raro, John. Se llama progreso. Las cosas se desarrollan y siguen moviéndose. Tranquilo. Si nos hubiéramos movido del conjunto inicial de notas a una nueva versión y luego a otra, estaría de acuerdo con esa afirmación. Pero no hicimos eso. Por alguna razón, sucedió que durante los últimos doscientos años hemos estado utilizando las tres escalas a la vez. Y no me refiero a que usamos una en una pieza y otra en otra pieza. Me refiero a que usamos los tres tipos de escala menor dentro de una sola composición. Utilizamos la original si la melodía desciende, otra si asciende y la tercera para constituir los acordes de acompañamiento.

Si la música la controlaran los científicos, todo este caos irracional estaría prohibido. Pero la música la organizan los músicos, esos seres de pelo alborotado y mirada perdida en la lejanía. Los músicos acaban adoptando lo que suena mejor, y ellos observaron que las escalas en modo menor son más eficaces emocionalmente si cambian un par de notas en función de si la melodía asciende o desciende. Este proceso de criba no se desarrolló de repente una noche en el bar: hizo falta que transcurrieran siglos enteros durante los cuales se fueron descartando una a una las otras opciones.

Echemos un vistazo, pues, a las distintas escalas en modo menor.

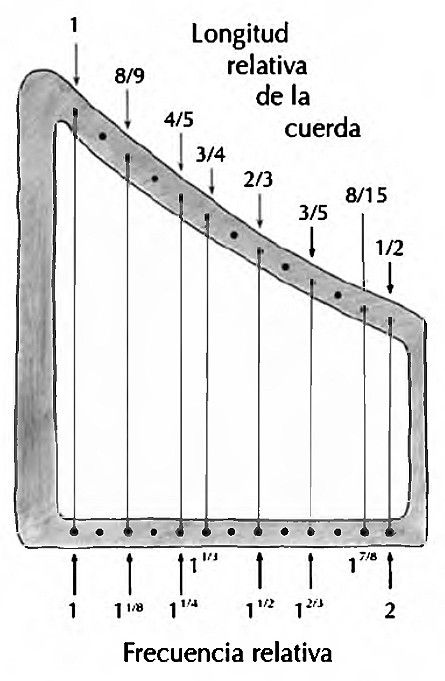

Como la escala mayor, la escala menor natural es uno de los modos antiguos. Se conoce como modo eólico, y más adelante en este capítulo hablaremos un poco más al respecto. Sus intervalos son TSTTSTT, lo que significa que, respecto a la escala mayor, tres de las cuerdas del arpa han boyado una posición, a la siguiente nota más baja. Resulta evidente que esta sustitución de tres de sus miembros más fuertes debilita bastante al equipo. La nueva disposición se puede apreciar en la siguiente ilustración, sobre todo si la comparamos con la escala mayor. Dos de los miembros del equipo pentatónico han sido sustituidos y la nota que anunciaba casi hemos llegado ha desaparecido. Los recién llegados hacen un sonido muy bonito, pero el equipo ya no tiene la fuerza que tenía, sobre todo al final de las frases.

De todas formas, el sentido de estos conjuntos alternativos de notas es precisamente crear un sabor diferente. En realidad, no queremos que nuestras escalas menores tengan mucha fuerza. Si cantamos canciones sobre la pérdida de la cosecha o los problemas de aislamiento térmico de nuestro loft, no queremos que cada verso termine con un optimista punto y seguido. A veces necesitamos algo de ambigüedad.

Para crear la escala menor, tres de las notas (tercera, sexta y séptima cuerdas contando desde la izquierda) han sido bajadas en un semitono. El resultado es un grupo menos cohesionado.

La escala menor natural puede utilizarse sola para improvisar o componer piezas de música, pero normalmente se usa como un miembro del conjunto de tres escalas presentes en la mayor parte de la música en modo menor.

Una cosa que se descubrió de esta escala menor natural fue que era ideal para las partes de la melodía que descienden de tono, así que se le llamó también escala menor descendente.

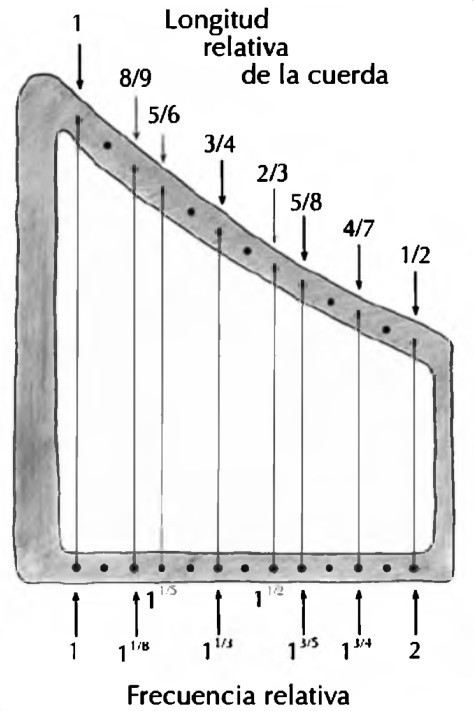

Para melodías que suben de tono, los compositores se dieron cuenta de que echaban en falta el sentimiento de casi hemos llegado de la penúltima nota de la escala menor, una nota que además era muy útil en las armonías. Así que desarrollaron la escala menor melódica o ascendente.

En la escala menor melódica, dos de nuestras notas de la escala menor natural se devuelven a su posición dentro de la escala mayor. La penúltima nota vuelve a su tono original, de casi hemos llegado, y su vecina la sigue hacia arriba para evitar que haya un vacío demasiado grande en la escala. En la siguiente ilustración se pueden observar estos cambios.

La escala menor melódica difiere de la escala mayor en una sola nota, (la tercera cuerda ha sido bajada en un semitono).

Ahora, pues, contamos con un repertorio completo de notas para melodías en modo menor. Usamos la escala que acabamos de describir para las secciones de las melodías que suben de tono y la escala menor natural para las partes que bajan.

Pero ahora, naturalmente, tenemos un gran problema, puesto que necesitaríamos acordes que fueran adecuados tanto para las partes ascendentes como las descendentes de nuestras melodías. Por esta razón se desarrolló una escala que es un término medio, de la cual extraemos las notas para las armonías. No es sorprendente que se conozca como escala menor armónica.

La escala menor armónica es, como he apuntado, un término medio entre las escalas menores ascendente y descendente. En este caso, tomamos la escala descendente melódica, o natural, y devolvemos únicamente la penúltima nota a su posición de casi hemos llegado. Esto se ilustra a continuación.

La escala menor armónica, un término medio entre las dos escalas melódicas menores, se utiliza para los acordes y las armonías en modo menor.

Ese, pues, es el tono menor: una relación debilitada entre los miembros del equipo de notas que produce una experiencia musical más compleja. Esta música transmite una sensación mucho menos autocomplaciente y nos hemos acostumbrado a asociarla generalmente con la tristeza o expresiones de emoción profunda.

Los acordes más sencillos constan de tres notas que provienen de la escala musical. Como he dicho antes, si escogemos notas próximas unas a otras, el resultado es un sonido discordante, así que la mayoría de los acordes utilizan notas alternas.

La mayoría de los acordes utilizan una nota básica (que es la que da el nombre al acorde) y su compañera de equipo con la que más relacionada está: la que tiene una frecuencia 1 1/2 veces la de la nota básica. Si empezamos con la cuerda 1 en una escala mayor, entonces añadiríamos la cuerda 5. Esto también es cierto del modo menor, porque la cuerda 5 no se mueve aunque cambiemos a ese modo. La nota cuya frecuencia es 11/2 veces la nota básica es la quinta que nos encontramos en ambos modos, y esta es la razón por la que los músicos dicen que esa nota está una quinta por encima de la nota fundamental. El término técnico para esta nota en la escala, que es la segunda más importante, es dominante, puesto que domina las melodías y la armonía, en estrecha relación con la nota fundamental, la tónica.

La tercera nota que seleccionamos para un acorde sencillo tiene que estar entre las cuerdas 1 y 5, pero no escogeríamos las cuerdas 2 o 4 porque están contiguas a una de las que ya estamos usando y desentonaría con ella. Así que escogemos la cuerda 3. Si escogemos las cuerdas 1, 3 y 5 de una escala mayor, formamos lo que se conoce como un acorde mayor; si escogemos las mismas cuerdas del modo menor, tenemos un acorde menor.

Así que un acorde mayor es la frecuencia que hemos escogido, más 11/4 veces esa frecuencia, más 11/2 veces la misma frecuencia.

En modo menor cambiamos 11/4 por 11/5, que está menos fuertemente relacionada con las otras dos notas.

Como ya sabemos, cada nota contiene una serie de armónicos; en notas íntimamente relacionadas entre sí, algunos de los armónicos de una nota aparecerán también en la otra. Por ejemplo, nuestra vieja amiga La3 tiene armónicos cuya frecuencia es un múltiplo de 110 Hz, y el miembro más fuerte del equipo, Mi, tiene armónicos cuya frecuencia está basada en 165 Hz. Esta cifra, multiplicada por dos es 330, lo mismo que 110 multiplicado por tres. Esto significa que el tercer armónico de La tiene la misma frecuencia que el segundo armónico de Mi. Hay muchos otros armónicos cuyas frecuencias coinciden en estas dos notas, que es la razón por la que suenan bien juntas. Utilizando este tipo de coincidencias, podemos demostrar que la secuencia 1 1/4 en un acorde mayor permite que las dos notas se apoyen entre sí mucho más que 1 1/5, o sea que las notas de un acorde menor forman un equipo cuyo sonido es menos confiado. Y nuevamente, como casi todo lo que tiene que ver con el modo menor, asociamos esta falta de seguridad con la tristeza.

Un acorde es cualquier combinación de tres o más notas. Los acordes menores y mayores compuestos de tres notas que acabamos de describir son los más sencillos y armoniosos. Los acordes menores suenan menos confiados que los mayores, pero son más fuertes y transmiten una mayor sensación de confianza que muchos otros acordes que podemos generar combinando tres o más notas. Por ejemplo, si añadimos notas discordantes a los acordes sencillos, mayores o menores, podemos producir acordes cuyo sonido tenga más colorido, más interés o más tensión. También hay muchos acordes posibles que no incluyen los componentes fuertes 1 1/2, 1 1/4 o 1 1/5. Acordes más complejos de este tipo añaden movimiento a la música precisamente porque no tienen un sonido relajado o resolutivo. Nuestros oídos nos dicen que tiene que haber más pasos en el trayecto antes de que lleguemos al final de la frase. Cuando finalmente lleguemos, es muy probable que la música se relaje con un acorde simple en modo mayor o menor.

Al final del capítulo 1 mencioné el hecho de que las notas tienen un nombre y que algunos de ellos van acompañados por el término sostenido o bemol En ese momento pedí al lector que aceptara ese sistema sin darle más vueltas. Pues bien, ahora es el momento de examinarlo más a fondo, ya que no podremos abordar nuestro próximo tema —el desplazamiento de una tonalidad a otra— sin referirnos a los nombres de las notas y las claves.

La principal razón por la que tenemos nombres para las notas es que nos permiten enseñar y dialogar sobre la música. Aunque siempre ha existido la tradición de comunicar música simplemente emulando lo que alguien canta, esto no funciona demasiado bien con música complicada de cualquier tipo si aspiramos a que se replique con exactitud.

El sistema occidental de notación musical empezó con monjes que deseaban consignar por escrito sus misas e himnos. Necesitaban que todo fuera fácil de recordar, así que no querían utilizar todas las letras del alfabeto como nombres para sus notas, por lo que decidieron utilizar solamente de la A a la G. A cualquier pareja de notas a una octava de distancia entre sí se les asignó la misma letra, puesto que están muy íntimamente relacionadas entre sí, aunque se utilizaron números y otras técnicas para identificar de cuál D, E, etc. se trataba: D1, D2, D3, etc. o D, d, d, etc.

Para resumir, se adoptaron siete letras para nombrar todas las notas de nuestra escala mayor y se asignó a la última nota el mismo nombre que a la primera, aunque escrito de forma un poco diferente o numerado. Esta sería la escala de C:

C1, D1, E1, F1, G1, A1, B1, C2, D2, E2, F2, G2, A2, B2, C3, etc.

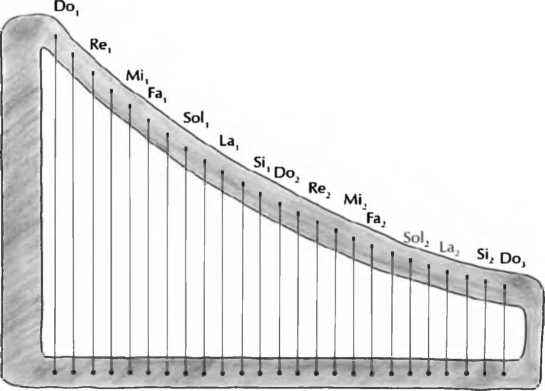

Bueno, hasta ahora todo esto está bastante claro. Vamos a dibujar ahora el Arpa Fea de John Powell de dos octavas, con la cuerda más larga como Do y poniendo todas las notas que hemos mencionado en el capítulo 7 en cada octava.

Arpa de dos octavas con las notas de la escala de Do mayor (la cuerda más larga es un Do).

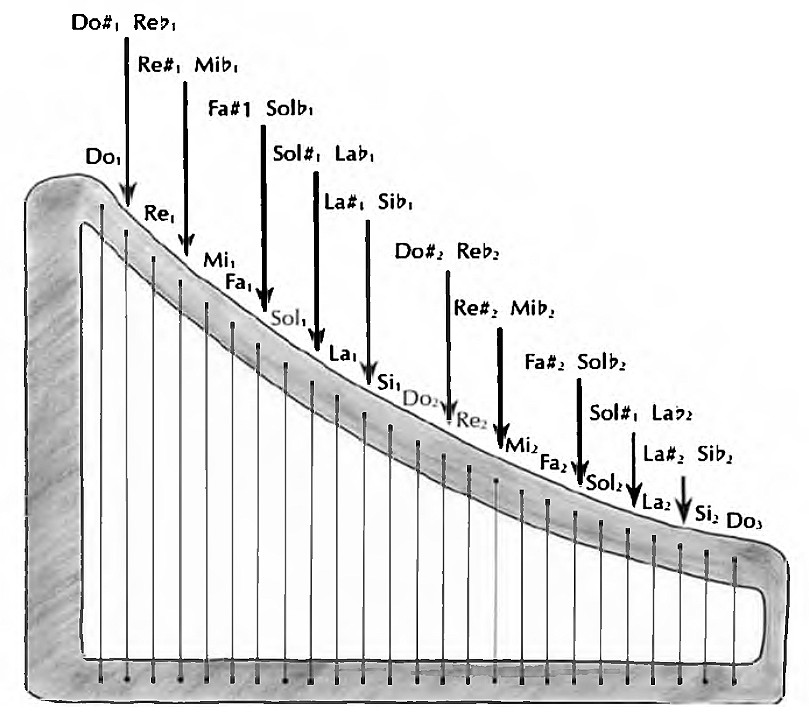

Este esquema nos presenta algo que es un poco raro y que necesita alguna explicación: hemos utilizado todos los nombres de notas, pero no hemos nombrado todas las cuerdas (este es un resultado bastante obvio del hecho de que, como recordaremos, tenemos siete nombres, pero doce notas distintas en cada octava). Por ejemplo, en la ilustración, la cuerda entre Do y Re no se ha etiquetado con ningún nombre. ¿Cómo llamamos a las notas intermedias? Bueno, por desgracia cada una de esas notas tiene dos nombres. Como cada una de ellas se encuentra entre dos notas con nombre, podemos describirlas como que están por encima de la nota anterior, utilizando el término sostenido, o que están por debajo de la nota siguiente, utilizando el término bemol Cuando los músicos escriben estos nombres, normalmente utilizan el símbolo G para indicar sostenido, y H para indicar bemol. Pues bien, Fa sostenido es FaG y Si bemol es SiH.

En la siguiente ilustración he etiquetado todas las notas, dando a las notas intermedias ambos nombres, con bemol y con sostenido.

Arpa de dos octavas en la que se nombran todas las cuerdas. Ciertas notas se pueden nombrar tanto con bemol como con sostenido.

Si tiene un minuto libre, puede escoger cualquier nota y contar las cuerdas (de más larga a más corta) siguiendo el patrón TTSTTTS para identificar las notas de cualquier escala mayor. Por otro lado, la vida es demasiado corta para este tipo de tontería, y usted no habrá comprado este libro como cuaderno de actividades. Así que voy a poner un ejemplo que nos servirá a todos.

Si empezamos la escala con La, subimos un Tono a Si, subimos otro Tono a DoG, subimos un Semitono a Re, etc., y ya tenemos la escala en La mayor.

La – Si – DoG – Re – Mi – FaG – SolG – La

Y sí, es así de fácil en realidad. Escoja cualquiera de las doce notas como nota fundamental o jefe del equipo, y el sistema TTSTTTS le mostrará cuáles son los miembros de su equipo para contar con el grupo más fuerte y relacionado más íntimamente: la escala mayor[11]. (Las notas para todas las escalas mayores están en la sección de Detalles Engorrosos al final del libro.)

Por supuesto, se puede hacer exactamente lo mismo para una escala menor utilizando la sucesión de tonos y semitonos adecuada. Por ejemplo, la escala menor melódica se produce con el patrón TSTTTTS, de modo que si se empieza, por ejemplo, por Mi, esta sería la escala:

Mi – FaG – Sol – La – Si – DoG – ReG – Mi.

Naturalmente, las notas sostenidas/bemoles no son distintas de las que tienen un nombre sencillo, sino que todas tienen la misma importancia; se trata tan sólo de un sistema de nombres que hemos heredado de generaciones anteriores. Una de las peculiaridades históricas de dicho sistema es que la única escala mayor que no incluye ninguna nota sostenida o bemol es Do mayor. Esto hace que la escala Do mayor parezca tener alguna importancia especial, pero no es así, sino que simplemente es un reflejo de la evolución de dicho sistema de nombres.

Ha quedado claro por la última sección que tenemos doce tonos mayores y, como explicaré más adelante, emocionalmente son idénticos. Un tono simplemente tiene la misma sucesión de notas que otro, pero desplazado un poco hacia arriba o hacia abajo. Así que ahora me gustaría abordar la cuestión de por qué tenemos tantos tonos.

Los compositores e intérpretes siempre están batallando contra el aburrimiento; no su propio aburrimiento, sino el de sus oyentes. Saben bien que si se aburren, sus ingresos descenderán y sus hijos se morirán de hambre —o al menos no podrán salir a tomar pizza el viernes. La música es una forma de entretenimiento, así que tiene que estimular las emociones, desde la alegría hasta el temor (si usted piensa que es una exageración decir que la música provoca miedo, es que no ha visto la escena de la ducha de Psicosis, de Hitchcock).

Una de las formas en las que un compositor puede mantener el interés de los oyentes es cambiar de tono, desplazarse de un conjunto de siete notas a otro. Si esto sucede, una o más de las notas cambian y el oyente nota que el jefe del equipo ahora es otro. Esta analogía con un equipo es especialmente útil aquí. Imagínese que usted es el entrenador de un equipo cuyo estilo de juego empieza a estancarse durante la primera mitad del partido. En el descanso puede infundir nueva vida al equipo cambiando un par de jugadores y asignando un nuevo capitán.

Así que ahora ya tiene un equipo ligeramente distinto con un nuevo capitán de equipo, que es exactamente lo que sucede cuando cambia de tono en el transcurso de una pieza musical. Podíamos pensar que alguien que no sea músico no sería capaz de detectar un cambio de jefe del equipo (o nota fundamental), pero en la música occidental más sencilla, sea pop, rock, folk, blues o la mayoría de la clásica escrita entre 1700 y 1900, la nota fundamental es relativamente fácil de detectar, incluso para un oyente que no tenga formación musical. En la música más compleja, como la clásica moderna o el jazz, el jefe del equipo, y por tanto el tono de la pieza, puede cambiar cada pocos segundos o puede ocultarse deliberadamente. En este caso, el sentido de tono se confunde o se pierde.

Cuando escuchamos una pieza más o menos sencilla, identificamos la nota fundamental de una de dos maneras, aunque normalmente no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. En primer lugar, una canción o cualquier otra pieza musical se divide en frases, y a menudo una frase termina justamente con esa nota. Si escucha casi cualquier canción pop, incluso alguna que nunca había oído antes, usted seguramente será capaz de cantar la nota fundamental antes de que haya transcurrido un minuto o dos. Nuestra vieja favorita, Campanita del lugar, hace esto: utiliza la nota fundamental en los finales de las frases.

La otra pista que nos ayuda a identificar al jefe del equipo es la frecuencia con la que aparecen las distintas notas de la escala a medida que transcurre la melodía. Y aquí llegamos a un ejemplo de abnegación musicológica por encima del deber: Brett Arden, de Ohio State University, pasó muchos meses revisando miles de melodías, un total de 65.000 notas en los tonos mayores y más de 25.000 en los menores, para estudiar la incidencia de cada una de las notas de una escala. Por ejemplo, si numeramos las notas de 1 (la nota fundamental) a 7 (la nota casi hemos llegado), descubrió que en los tonos mayores, la nota 5 es la que aparece con mayor frecuencia: se toca aproximadamente cuatro veces más que la nota 7, el miembro del equipo menos frecuente. Hay otras relaciones que también se dan en la mayoría de las melodías. Por ejemplo, en clave mayor, las notas 1, 3 y 5 constituyen casi el 60% del repertorio de notas de una melodía. Nuestro cerebro reconoce estas proporciones y esto nos ayuda a detectar la nota en la que está basado el tono. Obviamente, no somos conscientes de que nuestro cerebro esté examinando estas relaciones, sino que son pistas que recogemos de forma subconsciente, de la misma manera que hacemos cuando hemos de decidir cuál de los chavales de ocho años con mirada culpable que están en el jardín ha sido el que ha chutado el balón a través de la ventana de la cocina.

El tipo de modulación más común es el cambio desde el tono en el que te encuentras a otro que contiene únicamente una nota diferente.

Por ejemplo, podríamos estar tocando en el tono de Do, que contiene las siguientes notas:

Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si

Sería fácil saltar al tono de Sol:

Sol, La, Si, Do, Re, Mi, FaG

Las notas son las mismas, excepto que el Fa se convierte en Fa sostenido.

Si hacemos esto, la música recibe un impulso emocional con sólo subir una de las notas. Además, el interés aumenta de forma subconsciente debido a que el tono ha cambiado y podemos detectar el cambio de jefe del equipo, de Do a Sol.

También podríamos cambiar de Do mayor a Fa mayor, que contiene las mismas notas que Do, con la excepción de que el Si baja un semitono, a Si bemol. Esto nos provoca frecuentemente la sensación de que la intensidad emocional ha bajado una marcha, aunque en este caso también aumenta el interés al cambiar el jefe del equipo.

Este efecto de subir una marcha o bajar una marcha no tiene nada que ver con las propiedades de los tonos Sol mayor o Fa mayor; los tonos en sí no tienen un matiz emocional intrínseco. El proceso de cambio en sí es lo que aporta el impacto emocional, y es algo que se desvanece muy deprisa (a las pocas décimas de segundo). Imagínese que se encuentra en una enorme rueda para hámsteres. Lleva estacionaría mucho rato así que, aburrido, da un paso adelante, al siguiente escalón. Todo se pone más interesante durante unos momentos, pero enseguida el nuevo escalón se convierte en el de debajo del todo y vuelve a estar estacionario y aburrido. Dar un paso atrás hasta el escalón que tiene detrás tiene un efecto ligeramente diferente, pero sigue siendo transitorio. Los escalones son idénticos, son los cambios los que resultan interesantes. Si quiere que su vida se mantenga estimulante tendrá que seguir cambiando de escalón.

En ocasiones, los compositores inyectan una subida de interés cambiando varios escalones a la vez, a un tono que tiene muchas notas distintas, por ejemplo de Do mayor a Mi mayor. Ravel hace esto como floritura expresiva al final de su Bolero. Sin embargo, lo más común es que los cambios sean entre tonos vecinos (con una sola nota de diferencia).

La modulación de una frase repetitiva a una escala que esté un semitono o un tono por encima de la inicial (por ejemplo subir de Si mayor a Do mayor) nunca deja de abrillantar la música, ya que transmite la sensación de que ha habido un cambio de marchas, razón por la que esta modulación se ha apodado cambio de marchas de camionero. Esta técnica también se conoce como la modulación del queso (queso es el nombre genérico que se da a la música pop cuya fecha de caducidad ha sido sobrepasada).

Esta modulación se usa comúnmente para generar una repentina subida de energía en las canciones pop, sobre todo en casos en los que el coro se repite mucho. I just called to say I love you, de Stevie Wonder utiliza este recurso un par de veces, pero el ejemplo más notable se da al comienzo de la línea I just called to say I love you, a los tres minutos y medio de haber empezado la canción. Otro ejemplo de una utilización muy eficaz de este tipo de modulación se encuentra en Man in the Mirror, de Michael Jackson. En este caso, el cambio de tono se produce (cuando Michael canta una determinada palabra) a los dos minutos y cincuenta segundos.

Si una modulación se hace entre dos tonos mayores o dos tonos menores, cualquier cambio de estado de ánimo será fugaz, porque el efecto está vinculado a la acción de cambiar; estamos cambiando de escalón en la rueda del hámster. Sin embargo, si nos desplazamos de un tono mayor a uno menor o viceversa, el cambio de estado de ánimo se mantendrá. Esto se debe a que, aunque el efecto tiene más fuerza justo después del cambio, sí ha habido una auténtica modificación del paisaje musical; es más parecido a pasar de una rueda de hámster de acero a otra de madera. Cambiar de un tono mayor a uno menor produce una sensación más compleja, emotiva o triste; un desplazamiento en la dirección contraria genera una música que suena más determinada y segura de sí misma.

Si se cambia muy frecuentemente de tono (como hacen algunos compositores de jazz y música clásica), la música puede resultar confusa y sonar un poco inestable. Si, por otro lado, no se hace con suficiente frecuencia (como pasa con algunas bandas de pop), la música puede resultar muy obvia y anodina.

Si consideramos la versión más sencilla de un tono menor, el menor natural, podemos construir con esas siete notas una escala menor o mayor.

Por ejemplo, la escala de Do mayor es:

Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do

y la escala de la menor natural es:

La – Si – Do – Re – Mi – Fa – Sol – La

Se trata del mismo grupo de notas, con la única excepción de que en el tono menor tenemos un La al principio y al final en lugar de un Do.

Esto mismo lo podemos hacer con las escalas pentatónicas: la escala mayor pentatónica que empieza por Do es:

Do – Re – Mi – Sol – La – Do

Esta escala utiliza exactamente el mismo grupo de notas que la escala menor pentatónica que empieza por La:

La – Do – Re – Mi – Sol – La

Sí, estoy de acuerdo, parece una locura. ¿Cómo puede el mismo grupo de notas cuidadosamente elegidas puede ser Do mayor o La menor?

Pero es verdad. Utilizando el mismo conjunto de notas se puede dar a la música un sentimiento menor (triste, reflexivo, con puntuación débil) o mayor (alegre, positivo, puntuación fuerte) con tan sólo cambiar el jefe del equipo.

¡Ajá!, me dirá el lector. Pero si estoy oyendo exactamente las mismas notas, ¿cómo saben mis oídos que ha cambiado el jefe del equipo?

Bueno, como hemos mencionado antes, el jefe del equipo, la nota tónica, es relativamente fácil de detectar en la música sencilla. Es cuestión de énfasis, y todos estamos acostumbrados al hecho de que un cambio minúsculo de énfasis cambia totalmente lo que estamos diciendo. Por ejemplo, las siguientes oraciones tienen significados totalmente distintos ya que, aunque he utilizado las mismas palabras en el mismo orden, he cambiado el énfasis con tan sólo mover la coma, lo que hace que una de ellas sea insultante y la otra sea de congratulación.

Yo no soy tonto como tú, yo gasto mi dinero inteligentemente.

Yo no soy tonto, como tú yo gasto mi dinero inteligentemente.

Pues bien, si tomamos las notas de la escala pentatónica de Do mayor (Do, Re, Mi, Sol, La) y utilizamos Do, Mi, Sol como nuestras favoritas, sobre todo Do al principio y al final de las frases, sentiremos que la música transmite una sensación de modo mayor. Si usamos las mismas notas, pero hacemos de La, Do y Mi nuestras favoritas, sobre todo La al final de las frases, entonces la música tendrá un sentimiento de modo menor. La analogía del equipo vuelve a sernos útil. Si tomáramos cualquier equipo de fútbol y cambiáramos el papel que desempeñan algunos jugadores (encargando al portero las funciones del delantero central, etc.) el equipo jugaría con un estilo diferente, aunque los miembros del equipo seguirían siendo los mismos.

Si tiene acceso a un piano, puede comprobarlo usted mismo. Intente inventarse melodías sencillas utilizando un solo dedo y tocando sólo las teclas blancas. Si finaliza todas sus frases en Do, la música sonará bastante optimista y transmitirá la sensación de fuerza. Sin embargo, aunque se mantenga en las teclas blancas, si termina las frases en La, la música sonará más vaga y más triste.

Los compositores necesitan contar con varios tonos para poder saltar de uno a otro a voluntad en el transcurso de una pieza. Pero, ¿qué les hace decidir empezar una pieza en un tono mayor concreto si no hay ninguna diferencia de sensaciones entre los distintos tonos mayores? De igual manera, ¿por qué han de preferir un tono menor sobre otro tono menor?

En realidad, hay varias razones para optar por un determinado tono para empezar la pieza, pero ninguna está relacionada con el contenido emocional. Estas razones se pueden dividir en cinco grandes categorías: a) diseño del instrumento; b) rango; c) manías del compositor; d) oído absoluto; y e) no buscar tres pies al gato.

Muchas canciones pop y las piezas clásicas para guitarra están escritas en los tonos de Do, Sol, Re, La y Mi, sencillamente porque son los más fáciles de tocar en una guitarra; los acordes y las melodías en estos tonos te brindan la máxima recompensa con el mínimo esfuerzo. Por ejemplo, si usted es un total principiante yo le podría enseñar a tocar los acordes de una canción pop sencilla escrita en Sol mayor en unos quince minutos, y usted podría acompañar a un cantante, aunque fuera con una versión bastante desmañada, después de unas tres horas de práctica. Si subiéramos la canción un semitono, a La bemol, o si la bajáramos un semitono, a Fa sostenido, le tomaría diez veces más tiempo poner en marcha incluso una versión desmañada. Esto es así porque las posiciones para los dedos son mucho más difíciles en estos tonos, debido a la manera en que está afinada la guitarra. Muchos instrumentos son más fáciles de tocar en unos determinados tonos que en otros. En estos casos, la elección del tono puede estar motivada no por consideraciones musicales, sino por la ergonomía. Por ejemplo, las big bands que acompañaban a cantantes como Frank Sinatra en las décadas de 1950 y 1960, incluían trompetas, clarinetes y trombones, que son más fáciles de tocar en Si bemol, así que muchas de aquellas canciones están en ese tono.

Cada instrumento tiene una nota superior y una inferior. Tenemos que asegurarnos de que la pieza que escribimos se ajusta al instrumento, lo que podría condicionar el tono que elijamos. Por ejemplo, la nota más baja de la flauta es Do central, de modo que no hay mucha música para flauta en el tono de Si, ya que suele ser útil que la nota fundamental esté cerca del extremo inferior del rango del instrumento.

Además, puede ser necesario subir o bajar el tono de una canción en función de la voz de un cantante determinado.

Muchos compositores, como otros músicos, son víctimas de un mito que analizaremos más adelante en este capítulo, según el cual ciertos tonos crean sentimientos concretos. Así que escriben música lúgubre en La bemol y música alegre en La porque piensan que esos son los tonos más adecuados.

Si usted es un compositor con oído absoluto, oirá notas específicas en su cabeza cada vez que crea una melodía. El tono en el que aparezca por primera vez será probablemente el que utilice cuando la escriba.

Si, como la mayoría de los compositores, no tiene oído absoluto y a menudo se encuentra con melodías útiles cuando está trasteando con el piano o algún otro instrumento, es probable que se mantenga en las notas que se encontró al principio a menos que haya algún motivo de peso para cambiarlas. Algunos compositores tienen notas favoritas con las que trastean. Un ejemplo es Irving Berlin (que compuso el éxito de Bing Crisby White Christmas y Let’s Face the Music and Dance). Irving Berlin mismo confesaba que era un pianista horroroso, así que componía casi todo en el tono de Fa sostenido mayor, un tono que se ajusta muy cómodamente a los dedos: utiliza todas las teclas negras del piano y solo dos blancas. No sabía escribir música, de modo que pagaba a un músico para que mirara sus dedos, escribiera lo que tocaba y, posteriormente, si hacía falta, cambiara el tono para adaptarlo a los instrumentos o cantantes para los que estaba destinada la composición.

Aunque nuestros tonos mayores y menores se desarrollaron a partir de la antigua escala pentatónica, no hemos hablado todavía sobre cómo pasamos de un sistema al otro. Todo empezó con la Grecia clásica, donde se desarrolló un repertorio de escalas distintas, todas ellas con siete notas por octava. Los llamaban modos. La historia de los modos es un asunto de complejidad bizantina, de las que me hacen alegrarme de no ser un historiador. Básicamente el proceso fue el siguiente:

En algún momento, antes de 3000 a. C., los griegos utilizaban distintos sistemas de escalas de tonos y semitonos para dividir la escala, y las nombraban por los pueblos y territorios de Grecia y sus vecinos. Por ejemplo, el modo lidio hace referencia a la zona llamada Lidia, en lo que en la actualidad es Anatolia occidental.

A partir del año 750 d. C., la Iglesia cristiana desarrolló un método de cantar llamado canto gregoriano, que usaba siete tipos distintos de escalas. A estos siete modos se les pusieron los nombres de los modos griegos sin importar si realmente había una correspondencia. Así que lo que tenemos ahora son modos cristianos con nombres griegos puestos aleatoriamente.

Carlomagno, el emperador del Sacro Imperio Romano, decidió aumentar la popularidad de dichos modos cristianos amenazando a los clérigos con la muerte si no los utilizaban. En efecto, los modos se hicieron sumamente populares.

Dichos modos se utilizaron con gran efecto durante varios cientos de años, pero algunos pasaron de moda antes que otros. Finalmente, en torno al año 1700, la mayoría de la música utilizaba sólo dos de los ocho originales, y estos dos se conocen ahora como modo mayor y menor.

En la actualidad, el resto de los modos gregorianos se utilizan menos que el mayor y el menor, pero todavía se pueden encontrar en la música folk, algunas piezas de jazz y en la música pop (cuando el compositor quiere que la música tenga un sabor un poco inusual). Cada uno de estos modos, al igual que el mayor, consta de una sucesión de tonos y semitonos entre las notas.

¿Y cómo se elige el repertorio de notas? Sorprendentemente, todos los modos gregorianos utilizan las mismas notas de la escala mayor, aunque no las utilizan de la misma manera. Esto suena bastante extraño, pero volvamos a nuestra vieja amiga, el Arpa Fea. A continuación ilustramos un arpa de dos octavas con la escala de Do mayor, y demostraremos cómo todos los modos pueden tocarse con estas mismas notas.

Ya sabemos cómo tocar la escala de Do mayor en el arpa: simplemente empezamos con la cuerda más larga y pulsamos las cuerdas en sucesión. Pero ahora queremos tocar los otros modos gregorianos utilizando las mismas notas. Hay siete modos que tienen los siguientes nombres: jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico, locrio (sí, es verdad que suenan como héroes de El señor de los anillos, con la excepción del mixolidio, que obviamente es uno de esos arqueros élficos con los cascos tan chulos… pero me estoy yendo por las ramas).

Arpa de dos octavas con las notas de la escala de Do mayor (la cuerda más larga es un Do).

Todos estos modos se pueden tocar en un arpa afinada a una escala mayor como la de arriba. La escala mayor y todos los modos gregorianos utilizan el mismo equipo; la única diferencia es la elección del capitán del equipo.

Tenemos siete notas distintas en nuestra escala de Do mayor (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si), y siete modos gregorianos. Cada uno de los siete utiliza una nota de inicio diferente (el capitán del equipo), así que alguno de ellos debe empezar en Do, exactamente como nuestra escala en Do mayor. Se trata del modo jónico, y esa es la razón por la que nunca oímos hablar de ese modo: es el que hemos elegido como nuestra escala actual en Do mayor. Los otros seis modos utilizan las siguientes notas como su capitán de equipo si usan las notas de la escala en Do mayor.

| Dórico | Re |

| Frigio | Mi |

| Lidio | Fa |

| Mixolidio | Sol |

| Eólico | La |

| Locrio | Si |

Para tocar la escala del modo dórico en el arpa, tendríamos que empezar y terminar en las cuerdas de Re, así que en lugar de tocar la escala de Do mayor (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si), tocaríamos Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, con melodías y armonías que volvieran constantemente a Re. A los oídos de los occidentales esto resulta un poco extraño, ya que dado el repertorio de notas, solemos esperar que las melodías terminen en Do o en Sol. Sin embargo, cuando te acostumbras, se agradece el cambio que representa el modo dórico.

La sensación básica del modo dórico es parecida a la de un tono menor. No es sorprendente, ya que la única diferencia entre el modo dórico tocado de Re a Re y nuestro actual tono en Re menor (armónico) es que en éste, Sol se baja a Sol bemol, y el resto de las notas se mantiene igual. El modo dórico se usa mucho en la música celta y también es la base de canciones como la canción tradicional británica Scarborough Fair y Eleanor Rigby de los Beatles.

Como he dicho antes, las escalas mayores tienen un patrón de intervalos TTSTTTS en su recorrido. Si tocamos una escala dórica, de Re a Re, los intervalos son TSTTTST. Si utilizamos este patrón, podemos empezar con cualquier nota (utilizando el arpa con las doce notas) y seguirá siendo el modo dórico. Por ejemplo, podríamos empezar con las notas La, Si, Do, Re, Mi, FaG, Sol, La, y eso también es modo dórico (tal como se puede empezar desde cualquier nota y tocar una escala mayor si se mantiene el patrón TTSTTTS).

Si dos músicos se juntan para tocar una canción que conocen bien, escrita en un tono mayor, no dirán, vamos a tocarla en modo mayor, porque eso no les dice gran cosa. Más bien dirán, vamos a tocarla en Sol mayor, o, vamos a tocarla en Mi mayor… y se ponen a tocarla. De la misma manera, si quieren tocar Scarborough Fair, no pueden decir, toquémosla en modo dórico, sino que tienen que identificar la nota con la que empieza la escala dórica que van a utilizar. Podrían decir, vamos a tocarla en Re dórico, y utilizarían las notas Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Pero de la misma manera podrían decir, toquémosla en Sol dórico (Sol, La, Sib, Do, Re, Mi, Fa, Sol), o, toquémosla en Mi dórico. Al igual que sucede con los tonos mayores, hay doce escalas posibles en modo dórico.

Si tomamos las notas de cualquier escala mayor y convertimos la segunda nota de la escala en el jefe del equipo, estaremos tocando en el modo dórico. Para tocar en cualquier otro modo, escogemos una nota diferente de la escala mayor y la convertimos en el jefe de equipo.

Para el modo frigio, la tercera nota de la escala mayor es el jefe de equipo.

Para el modo lidio, es la cuarta nota.

Para el modo mixolidio, es la quinta nota.

Para el modo eólico, es la sexta nota.

Para el modo locrio, es la séptima nota.

Los modos lidio y mixolidio son muy similares a los tonos mayores. En cada caso, una nota de la escala mayor se ha desplazado un semitono. La música que se toca en esos modos suena sólo ligeramente menos definida, ligeramente más ambigua, que la música en un tono mayor.

Los modos dórico, frigio y eólico son muy parecidos a las escalas menores. De hecho, el modo eólico es la escala menor natural de la que hemos hablado antes en este mismo capítulo. La música en estos modos suena bastante indefinida en su puntuación, lo que, como he dicho antes, puede ser un efecto agradable para música triste o romántica.

El modo locrio no guarda una relación íntima con los modos mayor y menor. A nuestros oídos suena como si se hubiera cometido un error en alguna parte. Por esa razón, casi no se utiliza.

Ahora me gustaría echar por tierra un mito sobre los tonos mayores y menores que muchos músicos y amantes de la música piensan que es cierto. Este mito tiene un pedigrí excelente: Beethoven creía en él, al igual que muchos otros compositores y músicos profesionales. Pero, simplemente, no es verdad.

El mito es que, incluso con el Temperamento Igual, los distintos tonos transmiten estados de ánimo diferentes. No me refiero a la diferencia entre los modos mayor y menor, que sí son diferentes en los aspectos que ya hemos señalado antes. No, el mito indica que, por ejemplo, Mi mayor crea una sensación diferente que Fa mayor, y que Re menor transmite un estado de ánimo diferente que Si menor. Una vez hice una prueba con una clase de estudiantes de música. Antes de empezar, tres cuartas partes del grupo pensaban que los distintos tonos creaban sensaciones diferentes. Entonces les pedí que escribieran qué estado de ánimo asociaban con cada tono. Por ejemplo, hubo un acuerdo generalizado respecto a que La mayor y Mi mayor son brillantes y alegres, mientras que Do mayor es neutro y puro. Si usted es una de las personas que creen en los estados de ánimo de los tonos, sospecho que también habría hecho los mismos comentarios básicos respecto a estos tonos. Probablemente también estaría de acuerdo con los estudiantes en que Mi bemol mayor es romántico y serio. Bueno, siento ser un aguafiestas, pero todo esto es un error.

¿Recuerda el comité que mencionamos en el capítulo 1? Se reunieron en Londres en 1939 para decidir qué frecuencias íbamos a usar para nuestras notas a partir de ese momento. Lo único que tuvieron que decidir fue la frecuencia de una sola nota, ya que a partir de ésa se puede calcular la frecuencia del resto de las notas. Después de consumir su propio peso en galletas de chocolate, estos concienzudos expertos decidieron que la frecuencia fundamental del La que está justo por encima de Do central debía ser de 440 Hz (440 vibraciones por segundo). No escogieron esa frecuencia por razones musicales o emocionales, sino porque se trata de un número redondo que caía más o menos por el centro del rango de frecuencias que se estaban utilizando para la nota La por toda Europa en ese momento.

Fijémonos nuevamente en dos tonos y sus supuestos estados de ánimo:

Mi mayor se supone que es brillante, alegre y vivaz,

Mi bemol mayor se supone que romántico y serio.

Estas dos notas tónicas (Mi y MiH) están juntas en el teclado del piano, o sea que Mi está apenas un semitono por encima que MiH, y sin embargo se supone que los estados de ánimo que crean sus escalas son totalmente distintos. La idea de que Mi mayor es alegre y MiH es seria la propusieron varios autores en listas de sensaciones asociadas a tonos que se publicaron a finales del siglo XVIII. Las ideas expuestas en dichas listas han sobrevivido hasta nuestros días a pesar de que el tono de dichas notas no se fijó hasta 1939 y hoy en día sabemos que han variado en al menos dos tonos a lo largo de los años.

Cuando se reunió el comité unificador, había pianos por toda Europa con el Mi muy por debajo del actual Mi bemol. Otros pianos tenían su Mi bemol más alto que el nuevo Mi estándar. A pesar del amplio rango de frecuencias a la que nos estamos refiriendo, muchos propietarios de pianos seguramente afirmaban insistentemente que el tono de Mi en su propio piano era mucho más brillante que el tono de MiH. Habrían seguido insistiendo al respecto después de que su afinador subiera o bajara la afinación de todo el piano para ajustarla a los tonos estándar de reciente creación. Así, pues, si hay alguna vinculación entre sensaciones y tonos, no puede tener nada que ver con la frecuencia de las notas. Además, tampoco puede estar relacionada con los sistemas de afinación ligeramente distintos respecto a dichas notas. Los afinadores actuales utilizan el sistema del Temperamento Igual, que da el mismo tratamiento a todas las notas.

Cuando yo estaba investigando el fenómeno de la vinculación entre sensaciones y tonos, el único factor restante que se me ocurría que podría producir dicha vinculación era la disposición física del teclado del piano: al tocar, las teclas negras están más lejos de las muñecas, así que podría existir alguna diferencia sutil en la forma como se tocan las teclas, lo que podría ser significativo puesto que las distintas tonalidades utilizan distinto número de notas producidas por las teclas negras. Por otro lado, el fenómeno podría estar relacionado con algún otro factor que a mí no se me hubiera ocurrido.

Yo estaba muy escéptico respecto a la vinculación entre emoción y tono, pero pensé que la idea merecía ser sometida a prueba con toda imparcialidad. Así que, en colaboración con una musicóloga profesional, la doctora Nikki Dibben, reuní al grupo de estudiantes de música que he mencionado arriba y les pedí que escucharan una grabación hecha específicamente para esta prueba. En la cinta había dos piezas cortas que se tocaban cuatro veces en piano en distintos tonos: una era sencilla y alegre, y la otra dramática. Entre cada una de estas piezas había una grabación de música de sitar india, que no estaba en ningún tono occidental, para evitar que los estudiantes fueran conscientes de la forma en que había cambiado el tono de la música de piano.

Pedimos a los estudiantes (de los cuales ninguno tenía oído absoluto y tres cuartas partes creían en la vinculación emoción-tono) que describieran el estado de ánimo creado por cada pieza e intentaran identificar el tono en que se había tocado. Los resultados mostraron que la pieza sencilla y alegre siguió siendo sencilla y alegre independientemente del tono en el que se tocaba y que, por tanto, los estudiantes solían decir que la pieza se había interpretado en los tonos (supuestamente simples) de Sol, Do o Fa, aunque de hecho se había tocado en Fa sostenido mayor (un tono de naturaleza más compleja, supuestamente). Obtuvimos resultados similares con la música dramática: se mantuvo dramática sin importar el tono en el que se tocaba, y los estudiantes no acertaron a identificar el tono.

Ahora ya tenemos nuestra respuesta: no hay vinculación entre tono y emoción. Creo que hay al menos un par de razones por las que este mito ha llegado a ser aceptado generalmente:

Cuando aprendemos el piano —o cualquier otro instrumento— empezamos con piezas en el tono de Do porque es el más fácil de leer, puesto que no cuenta con sostenidos o bemoles en su armadura de clave (la armadura de clave se escribe a la izquierda del pentagrama e indica las notas que han de interpretarse como bemol o sostenido durante toda la pieza). Después de unas pocas semanas, empezamos a familiarizarnos con música que empieza en Do, pero entonces cambia al tono de Sol (que tiene un sostenido en su armadura de clave) o Fa (que tiene un bemol en su armadura de clave). Cambiar de Do a Sol, hace que la música sea más brillante, pero cambiar de Do a Fa hace que pierda brillantez. Ya que vemos que la adición de un sostenido a la armadura de clave (al cambiar a Sol) le añade brillantez, y un bemol (al cambiar a Fa) le quita brillantez, empezamos a asociar los bemoles con la tranquilidad o la tristeza, y a los sostenidos con la brillantez. De hecho, no es verdad que el tono de Sol sea intrínsecamente brillante, sino que es el cambio hacia un tono más alto el que hace que suene más brillante.

Si cambiamos del tono de Do al de Sol, la brillantez de la música aumenta, pero si cambiamos de Re a Sol disminuye la brillantez. En un caso Sol es el tono más brillante; en el otro, es el menos brillante.

Un apunte final para los recalcitrantes, las personas que siguen sin convencerse de que no hay ninguna vinculación entre tono y contenido emocional.

En una parte anterior de este capítulo hemos mencionado el cambio de marcha del camionero, que consiste en modular desde la escala original hasta otra que esté un tono o un semitono por encima.

Si tocas en el piano la sección de dicha modulación en cualquier canción pop, la subida emocional siempre funciona, sin importar en qué nota se empiece. Funciona desde Si bemol (tres bemoles) a Si (cinco sostenidos), pero funciona igual de bien desde La (tres sostenidos) a Si bemol (tres bemoles) o desde Mi (cuatro sostenidos) a Fa (un bemol). Si se cumpliera la vinculación tono-emoción, los dos últimos ejemplos no deberían funcionar, ya que son desplazamientos desde tonos supuestamente brillantes hasta otros supuestamente menos brillantes. Hay otros ejemplos de este truco en la música pop en los que el ascenso es de más de un tono entero, pero en estos casos tampoco es importante entre qué tonos es el desplazamiento, sino que el movimiento ascensional es el que aporta nueva vida a la canción.

Así que de eso se trata: es el movimiento de un tono a otro el que efectúa el cambio emocional. Los tonos en sí no contienen emociones.

Lo principal que hay que recordar sobre los tonos se puede resumir en cuatro párrafos breves:

Pero un tema que todavía no hemos cubierto es por qué generación tras generación de niños desgraciados han sido obligados a punta de cuchillo a practicar escalas en sus instrumentos cuando podían haberse divertido mucho más tocando verdaderas piezas de música. Hay dos razones para esto, pero pienso que ambas son bastante pobres si pensamos en el grado de aburrimiento que induce la repetición de escalas y el número de niños que han renunciado a la música por culpa de la repetición de escalas. La primera razón para practicar escalas es que te hace acostumbrarte a utilizar todas las notas de tu instrumento. La segunda razón es que muchas melodías incluyen fragmentos de escalas. De hecho, si las miramos con detenimiento, descubriremos que la mayoría de las melodías están compuestas de una combinación de arpegios, notas repetidas y fragmentos de escalas. En Campanita del lugar, por ejemplo, las sílabas lugar sue… son notas de una escala en Do mayor. Debido a que los fragmentos de escalas están tan presentes en las melodías, es útil tener la escala completa grabada en tu memoria muscular de la misma manera en que es útil memorizar las tablas de multiplicación, lo que ahorra mucho esfuerzo posteriormente. Sin embargo, en términos generales, creo que se hace demasiado hincapié en la práctica de escalas en los primeros años de la educación musical. Si el estudiante va a adoptar la música como algo más que un mero hobby, podrá dedicarse a practicar escalas más adelante, si lo desea y lo necesita. Y aprovechando que me estoy sintiendo vehemente y revolucionario, ¿por qué los estudiantes de música no abandonáis la práctica de las escalas y adoptáis la práctica de la improvisación?

Si bien tocar escalas es tedioso, entender cómo funcionan las escalas, los tonos y las armonías constituye una parte importante del aprendizaje musical. Una comprensión de lo que está sucediendo es muy útil, estemos tocando, improvisando, componiendo o simplemente escuchando. La próxima vez que el lector escuche una canción pop que de repente recibe una subida de energía, podrá sonreír con expresión de enterado, señalar los altavoces y decir, ah, un cambio de marchas de camionero. Pero escoja su momento con cuidado: sólo tiene derecho a rarezas de este tipo una vez al año.