Las cuerdas se acortan por medio de trastes: la cuerda se sujeta entre el traste deseado, en un extremo, y el puente, en el otro.

Está muy bien que yo hable de que las flautas tienen «una forma sencilla» y de que las cuerdas de violín producen «unas vibraciones bastante irregulares», pero para entender realmente cómo producen sus diversos timbres los instrumentos, tenemos que analizar en más detalle algunos instrumentos. No necesitamos estudiar todos los instrumentos, ya que muchos comparten los mismos principios. El clarinete, por ejemplo, es muy parecido al saxofón, y los chelos son, para todos los efectos, violines grandes.

He escogido tres instrumentos de cuerda: el arpa, la guitarra y el violín. Cada uno tiene algo que decirnos sobre la vibración de las cuerdas. El arpa es el más sencillo de explicar porque las cuerdas simplemente se pulsan. La guitarra implica tanto pulsar las cuerdas como acortarlas para producir las notas deseadas, y el violín implica frotar la cuerda con un arco en vez de pulsarla.

También nos fijaremos en tres instrumentos que producen notas con la acción del aire dentro de un tubo[6]: el órgano, el tin whistle irlandés y el clarinete. El órgano proporciona una buena introducción a la manera en que se producen notas usando distintos tubos. El tin whistle nos servirá para explicar cómo podemos generar distintas notas a partir de un solo tubo con agujeros. El clarinete es un ejemplo representativo de cómo se utilizan cañas para conseguir un timbre rico y complejo a partir de un tubo de aire.

Después de hablar de estos instrumentos activados por el viento pasaremos a hablar de dos instrumentos de percusión afinados: el glockenspiel y el piano. Finalizaremos con unos breves apuntes sobre los sintetizadores. Entre todos ellos, estos instrumentos tienen mucho que enseñarnos sobre los fundamentos de la generación de notas musicales.

Básicamente, un arpa es un conjunto de cuerdas estiradas entre una columna sólida de madera y una caja hueca de madera (puede que los arpistas se sientan un poco dolidos por esta descripción tan burda de su instrumento, pero puesto que nunca nadie ha muerto de una paliza propinada por un arpista, me siento confiado y valiente). Como se ha comentado en el capítulo 2, cuando pulsamos una cuerda la estiramos en una dirección y luego la soltamos. La cuerda intenta volver a su posición recta original, pero se pasa de largo una y otra vez hasta que, cuando se agota la energía, acaba recta nuevamente. Una cuerda tensa por sí misma no suena mucho, pero si la fijamos a una caja hueca (el caso de la guitarra, el violín, el arpa, etc.). La vibración se transmite al aire de forma mucho más eficaz y escuchamos una nota con mayor volumen. Una nota de arpa empieza con más volumen y se va desvaneciendo a medida que disminuye el movimiento de la cuerda, lo que produce ese característico sonido de cuerda pulsada que también es típico de la guitarra.

La forma de poner en movimiento la cuerda en el arpa no podría ser mucho más sencilla, y el mástil es básicamente una pieza de madera plana sobre una caja de forma poco complicada. Por tanto, el timbre de este instrumento es muy dulce y puro. Esta dulzura hace que en una orquesta se asignen a las arpas ciertas funciones musicales y no otras. Un ejemplo muy conocido de la utilización de este instrumento es el movimiento lento (adagietto) de la quinta sinfonía de Mahler. Esta pieza, que se ha utilizado en varias películas, consta de unos diez minutos de violines con mal de amores y un acompañamiento lento en el arpa. Este instrumento no parece estar haciendo gran cosa, pero aporta muchísima magia a esta pieza. Concretamente, el hecho de que cada nota del arpa «empieza con más volumen y se va desvaneciendo» ayuda a marcar el ritmo y a dar una sensación de movimiento a las largas notas del resto de los instrumentos de cuerda.

La frecuencia fundamental de la vibración de la cuerda pulsada, y por tanto la nota que oímos, se ve determinada por tres factores:

En el arpa, hace falta que todas las cuerdas estén bien tensas para generar notas limpias, así que vamos a concentrarnos en las variaciones en el material de las cuerdas y la longitud de éstas, como dos medios de conseguir un amplio rango de notas. Las cuerdas de las notas más graves están hechas de metal, mientras que las de las más agudas son de nailon. Una variada gama de longitudes de las cuerdas se crea automáticamente por la forma aproximadamente triangular del instrumento.

El único ajuste que podemos realizar al timbre del arpa es el sitio en el que pulsamos las cuerdas. Si se pulsa en la zona central, las notas son más sencillas y el timbre es el más dulce que se puede conseguir en cualquier instrumento de cuerda. Si deseamos un sonido más áspero, hace falta pulsar la cuerda en un punto cercano a uno de sus extremos. En qué parte de la cuerda se pulsa afecta la combinación entre la frecuencia fundamental y sus diversos armónicos, como sucede con la guitarra, de la que hemos hablado en el capítulo anterior.

La guitarra es otro instrumento en el que se pulsan cuerdas fijadas a una caja hueca. Cada cuerda se tensa entre la clavija al final del mástil y el puente situado en el cuerpo del instrumento. Cuando se pulsa una cuerda, se produce una nota parecida a la de un arpa. Sin embargo, la mayoría de las guitarras cuentan con seis cuerdas únicamente y, obviamente, necesitamos más de seis cuerdas; de lo contrario, no resultaríamos muy sexy.

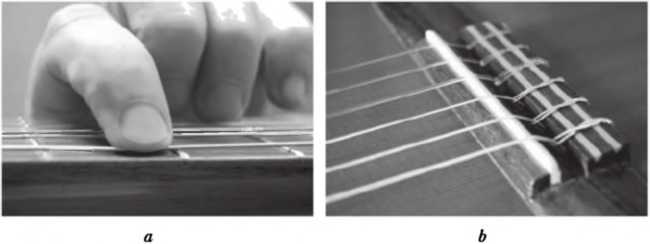

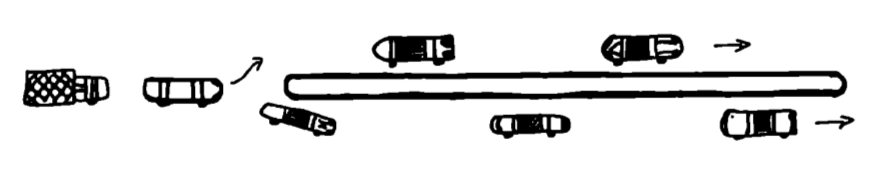

En realidad, una guitarra cuenta con más de cuarenta notas que se producen por medio de acortar las cuerdas, presionándolas contra el mástil. Hay una serie de piezas metálicas incrustadas en el mástil, de modo que cuando se presiona la cuerda, se mantiene tensa entre el traste más próximo y el puente. Puesto que la cuerda se sujeta entre estos dos objetos duros, emite una nota clara, cercana a la de un arpa. Si se sujetara contra un puente sin trastes la punta del dedo, más blanda, absorbería las vibraciones casi enseguida, de modo que la nota resultante sonaría más a tune que a diiing.

Las cuerdas se acortan por medio de trastes: la cuerda se sujeta entre el traste deseado, en un extremo, y el puente, en el otro.

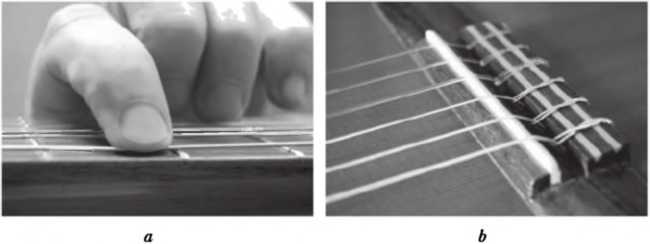

Gracias a la forma en que ha sido diseñada la guitarra, es posible presionar las seis cuerdas al mismo tiempo y rasguearlas a la vez, como se puede ver en la foto siguiente. Esta posibilidad de ejecutar acordes (varias notas relacionadas entre sí, simultáneamente) es una de las razones por las que la guitarra es tan popular para acompañar canciones. Los guitarristas expertos pueden ejecutar acordes y melodías simultáneamente y, además, los guitarristas clásicos o de jazz a menudo tienen que ejecutar dos o tres melodías a la vez.

En la guitarra es posible acortar varias cuerdas a la vez para producir acordes de notas relacionadas entre sí. En este caso se reduce la longitud de las seis cuerdas para producir una combinación de notas que constituye un acorde mayor.

Por razones obvias, el timbre del arpa y el de la guitarra tienen mucho en común: ambos implican cuerdas pulsadas. Si se está familiarizado con uno de los dos instrumentos, normalmente es muy fácil detectar la diferencia de sonido, ya que cada una permite hacer cosas que la otra no permite. Por ejemplo, sólo un arpa puede producir esas escalas luminosas, y sólo una guitarra puede producir esos acordes rasgueados rápidos.

Si estuviéramos escuchando en la radio uno de dichos instrumentos, seríamos capaces de detectar mucha información del timbre tan sólo por la forma en que acaban las notas. En términos generales, las notas de la guitarra mueren más súbitamente que las del arpa, puesto que a menudo hay que utilizar la misma cuerda para la siguiente nota de la melodía. Los arpistas, por otro lado, cuentan con una cuerda por nota, y su técnica normalmente implica producir la siguiente nota antes de que termine la anterior. Esto da una gradual disminución de las notas, que se montan unas sobre otras.

Otra diferencia ente los dos instrumentos es que el guitarrista puede desplazar el dedo que sostiene la cuerda para estirarla ligeramente sobre el traste. Estos desplazamientos cambian ligeramente la tensión de la cuerda, lo que hace que el tono suba y baje, a menudo varias veces por segundo. Este efecto se conoce como vibrato y se utiliza para dar a las notas, sobre todo si son largas, un temblor romántico. Este efecto se puede conseguir en bastantes instrumentos, sobre todo el violín, la viola y el violonchelo y a menudo los cantantes lo usan (y a veces abusan de él). Se pueden apreciar distintas utilizaciones del vibrato si se oyen varias grabaciones de la canción de jazz Cry me a river. A los guitarristas de rock y de blues también les suele gustar mucho el vibrato, sobre todo en las notas largas durante los solos. Para oír el vibrato en una guitarra clásica, recomiendo la versión de John Williams o la de Julián Bream ejecutando el Preludio número 4 de Villa-Lobos.

El violín también es un instrumento que utiliza cuerdas tensadas unidas a una caja vacía. En este caso, se trata de cuatro cuerdas y, como en la guitarra, se producen las distintas notas por medio de presionar las cuerdas contra el mástil para acortarlas. Sin embargo, los violines no tienen trastes. Como he señalado, esto significa que si se pulsa la cuerda, se produce un sonido entrecortado en vez de una nota clara. Este sonido se llama pizzicato, y a veces lo usan los compositores para conseguir un efecto melódico y rítmico con los violines y otros instrumentos de cuerda. La polka pizzicato, de Johann Strauss, es un magnífico ejemplo de esta técnica.

Por fortuna para todos, es muy poco frecuente que los violinistas tengan que pulsar las cuerdas. El método habitual para dotarlas de energía es bastante más complejo y permite que el instrumento produzca notas claras con musicalidad en lugar de sonidos entrecortados.

Para producir notas largas y limpias a partir de un violín (o viola, violonchelo o contrabajo) hace falta un arco. Se trata básicamente de un manojo de crines de cola de caballo que se mantienen tensos sobre una pieza de madera de forma especial. Las crines se hacen ligeramente pegajosas (pero secas) frotándolas con un material llamado colofonia, una resina seca (la resina es la sustancia pegajosa que a veces vemos sobre el tronco de los pinos). Los fabricantes de colofonia recolectan la resina de los pinos y la secan formando pequeños bloques que utilizarán los músicos que tocan el violín y otros instrumentos de cuerda frotada.

Esta imagen de detalle de un arco de violín muestra la banda de crines de caballo que se frota contra las cuerdas para hacerlas vibrar (las crines se suelen decolorar, como sucede en este caso).

Antes de explicar cómo funciona el arco, me gustaría que el lector hiciera lo siguiente: deje este libro un momento, acérquese a una ventana, pantalla de ordenador o televisor. Ahora humedézcase con saliva la punta del dedo y frótelo de un lado a otro sobre el cristal (esto no funciona igual en las pantallas de ordenador portátil hechas de plástico). En un par de segundos se generará un rechinido, resultado del efecto stick-slip (adhesión-deslizamiento) del dedo sobre el cristal. Este efecto es exactamente lo que dice su nombre: el dedo se adhiere en un punto, luego se desliza rápidamente hasta otro punto donde se vuelve a adherir antes de volver a deslizarse.

La presión del dedo contra el cristal tiende a mantenerlo adherido en un solo sitio, pero la fuerza del brazo lo obliga a moverse —la saliva ayuda a lubricar el movimiento. El dedo permanece estacionario hasta que se acumula la fuerza de desplazamiento. Entonces, cuando dicha fuerza es suficiente, el dedo se mueve una fracción de milímetro. Esto descarga la fuerza de desplazamiento, y el dedo puede volver a detenerse. Pero la fuerza de desplazamiento se vuelve a acumular y el ciclo se repite una vez más (se repite cientos de veces por segundo). Así, se produce una alternancia entre el momento de adhesión y el de desplazamiento por la superficie del cristal, que es lo que genera el sonido.

Cuando las crines de caballo se frotan contra una cuerda de violín (véase la siguiente ilustración), se produce este efecto stick-slip y esto continuamente excita la cuerda, como si estuviera siendo objeto de una pulsación minúscula cientos de veces por segundo. En este caso, la cuerda se ve empujada en una dirección por el arco pegajoso, pero cuando se estira lo bastante, se desliza para recuperar su posición recta original y entonces se pasa de largo (como le sucede a una cuerda pulsada), antes de que la adhesión del arco la vuelva a capturar y la empuje nuevamente al sitio desde donde empezó a desplazarse.

La frotación del arco hace que vibren las cuerdas del violín.

La frecuencia con la que se produce el efecto stick-slip está condicionada por los factores normales que condicionan la vibración de una cuerda: la tensión de la cuerda, el material del que está hecha y su longitud. La longitud de la cuerda se modifica cuando el violinista la presiona contra el mástil del instrumento. Como he dicho antes, pulsar una cuerda sujetada así (sin trastes) produciría un sonido sordo muy breve, pero la acción del arco de hecho pulsa una y otra vez la cuerda cada vez que vibra y esto es lo que produce la larga nota de una enorme musicalidad que asociamos a los violines.

Teniendo en cuenta la manera irregular en la que se hace vibrar la cuerda y la complicada forma que tiene el cuerpo del violín, no sorprende que el timbre de este instrumento también sea complicado y tenga mucho carácter.

Vale la pena señalar otra gran diferencia entre la guitarra y el violín: un guitarrista (tocando un instrumento afinado adecuadamente) no tiene más que poner la punta del dedo entre dos trastes para conseguir una nota que esté afinada con el resto de los instrumentos, ya que la longitud de la cuerda estará determinada por la posición del traste. Sin embargo, un violinista puede colocar fácilmente el dedo en una posición incorrecta del mástil y producir una nota que no está afinada con nada más. Por esa razón toma más tiempo convertirse en violinista competente que en guitarrista competente. También es la razón por la que sólo los buenos violinistas tocan más de una nota a la vez, mientras que los guitarristas meramente competentes encuentran que tocar hasta seis notas a la vez no presenta demasiada dificultad. Por competente quiero decir que la persona en cuestión puede tocar cinco minutos seguidos en una boda sin que le tiren volovanes. Convertirte en un violinista o guitarrista bueno exige aproximadamente la misma cantidad de tiempo y esfuerzo, puesto que las exigencias de ambos instrumentos son diferentes. Bueno, en este caso, significa que habrá gente dispuesta a pagar por escucharte.

El aprendizaje musical para llegar al nivel de experto normalmente toma unos diez años y continúa durante todo el tiempo que sigas tocando el instrumento. De hecho, se han realizado muchos estudios al respecto, y actualmente se acepta que hacen falta unas 10.000 horas para llegar al nivel de experto en casi cualquier actividad, sea el paisajismo o el karate. La música encaja dentro de este modelo, así que eso se traduce en dos horas y media de práctica durante diez años. Por supuesto, aquí nos referimos a un nivel de competencia profesional; se puede llegar a un nivel musical muy satisfactorio si se le dedica sólo una hora por semana.

El aprendizaje para un nivel profesional normalmente te lleva hacia los límites de lo que un ser humano puede realizar con un instrumento. Y como los instrumentos difieren entre sí, las exigencias a las que se enfrenta el músico también difieren. Yo podría enseñar al lector a tocar la melodía de Campanita del lugar en el piano en quince minutos, pero si usted estudiara el instrumento hasta alcanzar un nivel bueno, la gente normalmente esperaría que armonizara la melodía con una serie de notas ornamentales y diversos acordes de seis notas simultáneas, ya que tocar las notas de una en una en el piano es muy fácil. En otros instrumentos, como la trompa o el fagot, es difícil tocar con precisión incluso una melodía sencilla. Todos deberíamos estar agradecidos con los músicos que trabajan arduamente durante los primeros años de su aprendizaje con instrumentos como estos, que son especialmente difíciles para principiantes. Yo no sería capaz; ya fueron lo bastante duras las primeras etapas de mi aprendizaje de guitarra clásica. Ahora que lo pienso, también para mi familia fue bastante duro aguantar mis primeros rasgueos con la guitarra.

Para describir cómo funciona un órgano tubular harían falta demasiadas páginas, ya que se trata de un auténtico prodigio de la ingeniería. Todo lo que quiero hacer es describir cómo el tubo de órgano más sencillo produce una nota.

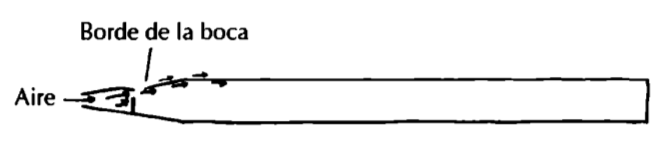

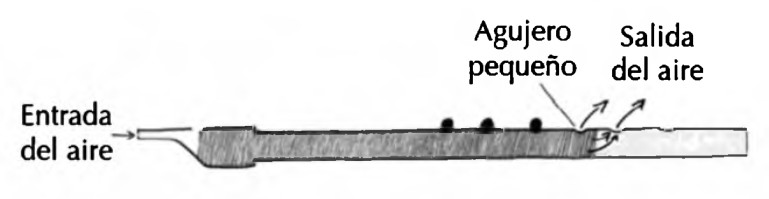

Un tubo de órgano (de extremo cerrado) y el flujo del aire sobre el borde afilado de su silbato.

El tubo de órgano más sencillo es básicamente un tubo con un silbato en un extremo y con el otro extremo cerrado. Un silbato no es más que un contenedor que fuerza una corriente de aire sobre un borde afilado o cuchilla. En un tubo de órgano, el silbato es la sección que genera el sonido, pero la frecuencia de la nota la determina la longitud del tubo. Veamos cómo funciona eso.

Primeramente, necesitamos un chorro de aire. En aquellos maravillosos tiempos de la antigüedad, se podían contratar niños muertos de hambre a precios muy razonables para que impulsaran unos fuelles mecánicos que produjeran el aire necesario para operar un órgano de iglesia. Actualmente, es más normal utilizar un compresor eléctrico. Cuando se pulsa una de las teclas, se abre una válvula debajo de uno de los tubos y el aire entra en la cámara de la parte inferior del tubo. Entonces, este aire escapa de la cámara formando un chorro fuerte a través de una estrecha abertura. El aire fluye directamente hacia un borde afilado, como se puede ver en la ilustración anterior. Esto hace vibrar la columna de aire que se encuentra en el interior del tubo. Para entender cómo se produce la nota, necesitamos saber qué sucede cuando un chorro de aire pasa por un borde afilado.

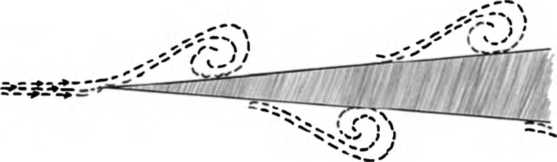

Cuando un chorro de aire choca contra un borde afilado, no se divide tranquilamente en dos chorros de aire. Lo que sucede es que en el borde se produce mucha confusión, y el aire tiende a alternar entre un borde y el otro.

Cuando un chorro de aire se encuentra con un borde afilado, el aire alterna entre ir casi por completo hacia un lado y luego hacia el otro.

Si esta alternancia nos parece improbable y poco natural, veámoslo así: imaginémonos que en una calle de una sola dirección, el tráfico llega a una divisoria alargada en el centro de la calle. Todos los conductores tienen prisa, así que cuando se aproximen a la divisoria, tomarán la ruta que les parezca más vacía. Así, Federico ve que la parte de la izquierda tiene menos coches, y va en esa dirección. Juana, que va en el coche siguiente, ve que el coche de Federico se ha ido a la izquierda, así que la parte de la derecha se queda más vacía, y se dirige a la derecha. Así, la mejor ruta va alternando entre derecha e izquierda y los coches se turnan para ir en un sentido o en otro. Esta es la situación en la que se encuentra el aire cuando llega a un borde afilado; el chorro de aire alterna entre un lado y el otro. El factor decisivo es la presión en cada uno de los lados. El aire, como cualquier otro gas, tiende a moverse hacia las zonas donde la presión es baja de la misma manera como el agua siempre fluye cuesta abajo. El aire que llega a un borde, se encuentra con que la presión es superior en un lado que en el otro, y se dirige hacia el lado con presión baja, pero al hacerlo hace que aumente la presión de ese lado, así que el aire que viene detrás favorecerá el lado contrario del borde.

El tráfico se turna a ambos lados de la divisoria en una calle de una dirección.

En un instrumento accionado por el viento, la frecuencia de dicha alternancia se relaciona con la longitud del tubo a una escala de milésimas de segundo, por un fenómeno conocido como resonancia. La resonancia es necesaria para producir cualquier tipo de nota musical, y requiere una cierta explicación.

La resonancia es el proceso por el que un pequeño esfuerzo repetido a la frecuencia adecuada produce un gran resultado.

Por ejemplo, si empujamos a un niño en un columpio, podemos hacer que vaya muy alto con muy poco esfuerzo si tan sólo le damos un pequeño empujón en el momento justo.

Un columpio es como un péndulo, y el factor que modifica la velocidad de su recorrido completo es la longitud de las cadenas o cuerdas que lo sujetan a su soporte. No importa la fuerza con la que empujemos, la altura a la que suba el columpio o el peso del niño: un ciclo completo de ida y vuelta siempre tarda la misma cantidad de tiempo. La única cosa importante es ajustar la frecuencia de los empujones al ritmo natural del columpio y conseguiremos un gran efecto con el mínimo esfuerzo. Si lo intentamos con cualquier otra frecuencia, las cosas se torcerán. Por ejemplo, si el columpio tarda tres segundos en ir y volver, tienes que empujar a intervalos de tres segundos. Si nos empeñamos en empujar cada tres segundos y medio, muchas veces ni siquiera tendremos cerca el columpio cuando intentemos empujar, y pronto acabaremos empujando cuando el columpio esté aproximándose, y seguramente tendremos que pasar el resto de la tarde con el dentista de Manolito, en una consulta de emergencia.

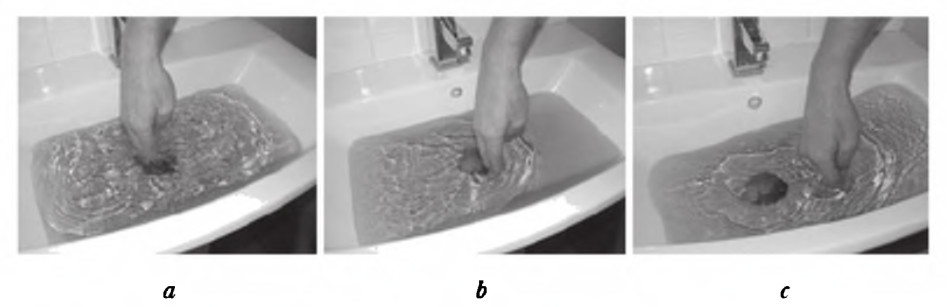

Si prefiere un ejemplo de resonancia que no implique hacer el ridículo en el parque de juegos, intente esto. Primeramente tendrá que llenar de agua hasta la mitad un contenedor bastante grande. Se puede utilizar el fregadero o la bañera. Ahora mueva la mano hacia un lado y el otro rápidamente dentro del agua, manteniendo la mano plana, como un remo, tal como se muestra en las fotos siguientes. El efecto sobre el agua será el de una pequeña tormenta: se producirán numerosas ondas pequeñas desorganizadas. Esto sucede así porque está moviendo la mano demasiado rápidamente para producir resonancia alguna. Ahora pruébelo desplazando la mano muy lentamente. Esta vez conseguirá muchas ondas muy pequeñas, porque la frecuencia del movimiento es demasiado baja para producir resonancia. Finalmente, coloque algunas toallas en el suelo en preparación para la resonancia. Tendrá que mover la mano con la misma fuerza que antes, pero si consigue la frecuencia correcta, logrará que toda el agua se mueva de ida y de vuelta formando una única ola. Para hacerlo, empuje el agua en una sola dirección a distintas frecuencias, hasta que consiga una ola más o menos grande que va y viene, y siga el ritmo de esa ola.

Mueva la mano dentro del agua, a) Frecuencia excesiva (minitormenta); b) Frecuencia demasiado baja (sólo ondas); c) Si consigue mover la mano a la velocidad de una onda amplia, acabará consiguiendo una gran ola que, si se descuida, acabará desbordando el lavabo. Este es un efecto de resonancia, como cuando empujamos un columpio. Para hacer estas fotos, puse una sustancia colorante en el agua para hacerla más visible.

Como sucede con el columpio de Manolito, no es posible afectar el ritmo natural de la onda; lo que hay que hacer es adaptarse a dicho ritmo si se desea conseguir el máximo efecto con el mínimo esfuerzo. Yo acabo de hacer la prueba en mi bañera y he observado que el ciclo entero de ida y vuelta toma como tres segundos. En el lavabo toma un segundo, aproximadamente. Esto es así porque el lavabo mide más o menos un tercio de lo que mide la bañera, de modo que la onda tarda en recorrerlo una tercera parte del tiempo. Este es un dato importante respecto a las frecuencias resonantes. Al margen de que estemos hablando de agua en una bañera o aire en un tubo (como el de un órgano), la frecuencia resonante aumenta a medida que el contenedor disminuye en tamaño. Hay una relación precisa entre ambos. Si, por ejemplo, la longitud del contenedor A es una quinta parte de la del contenedor B, la frecuencia resonante de A será cinco veces la de B.

La resonancia es la causa por la que ciertos cantantes puedan romper una copa con la voz. Cuando damos un golpecito con el dedo a una copa de vino, el cristal se dobla hacia adentro (alejándose del dedo) y hacia afuera cientos de veces por segundo de forma repetitiva, produciendo una nota de un determinado tono. La copa está básicamente vibrando y produciendo cambios de presión en el aire. Esto puede funcionar a la inversa si cantas la misma nota hacia la copa con suficiente volumen. En vez de que la copa produzca la nota cuando se dobla, una nota puede hacer que la copa se doble. El cristal no es especialmente flexible, así que si lo doblas lo suficiente cantando muy fuerte, se romperá. Tienes que cantar exactamente la misma nota que emite cuando le das un golpecito, ya que de lo contrario no habrá resonancia. Las ondas de presión de nuestra nota sólo empujarán el columpio en el momento adecuado si se produce a la frecuencia precisa, y la copa nos muestra su frecuencia cuando le damos un golpecito. Los cantantes profesionales son los que mejor lo hacen, porque están adiestrados para reconocer y reproducir los tonos con precisión y también para cantar con un gran volumen, lo que significa que los cambios de presión generados por sus notas son grandes. Si usted quiere probar su capacidad para cometer vandalismo con las copas, debe utilizar una gran copa vieja de paredes delgadas. Debe ser grande para que la nota sea lo suficientemente grave como para que puede emitirla un cantante no experto. Ha de ser delgada para que no sea demasiado fuerte, y las copas viejas están cubiertas de minúsculas raspaduras, que pueden ayudar a que se rompan.

Pero quizá deberíamos dejar en paz la valiosa colección de copas de vino del abuelo y volver a nuestro tubo de órgano.

Cada soplo de aire dentro del tubo creado por la alternancia frente al borde afilado, viaja a lo largo del tubo como onda de presión. Cuando golpea el final del tubo, rebota y vuelve a desplazarse hacia la zona donde está el borde afilado. Cuando esto ha sucedido varias veces, una de las ondas que viajan de regreso se encontrará con una onda recién creada y las dos unirán sus fuerzas, rebotando a lo largo del tubo. Entonces, esta onda mayor genera un efecto de resonancia que controlará la duración de la alternancia frente al borde. La alternancia se producirá a una frecuencia que vendrá determinada por el tiempo que tarda una onda de presión en hacer el recorrido de ida y vuelta entre el borde y el extremo del tubo. Por tanto, a mayor longitud de tubo, menor será la frecuencia. Este efecto de resonancia empieza a operar tras tan sólo una fracción de segundo, y es lo que genera la nota que oímos. La nota creada por este efecto tiene, por supuesto, la misma frecuencia que la onda de presión que rebota por el interior del tubo.

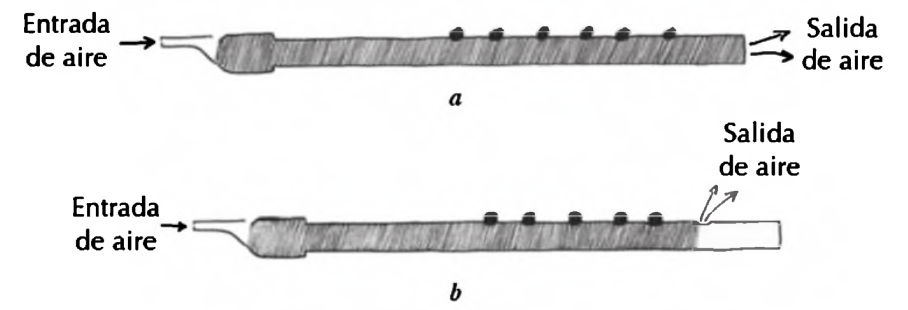

Los tubos de órgano sencillos son de dos tipos: los que acabamos de analizar, que están cerrados por uno de sus extremos, y los que tienen el extremo abierto. Nos podríamos preguntar cómo rebotará la onda desde el final del tubo si se deja abierto (yo al menos me lo pregunté cuando oí hablar de esto por primera vez). El proceso es un poco diferente de lo que es sencillamente rebotar desde el borde cerrado, pero el resultado es muy parecido, y también en este caso se genera un efecto resonante que es el que produce la nota. Como hemos dicho antes, en un tubo cerrado una onda de alta presión lo recorre hasta el final y rebota. Si el extremo del tubo está abierto, la onda de alta presión sale de él y paralelamente deja atrás una zona de baja presión en el extremo del tubo. Toda esta actividad en una y otra dirección genera un efecto de resonancia (similar al que se consigue cuando el aire rebota desde un extremo cerrado) y se produce una nota.

Un órgano tubular típico es una gran colección de silbatos individuales. La frecuencia de la nota que se produce está determinada por dos únicos factores: la longitud del tubo y si el extremo es cerrado (un tubo cerrado produce una nota una octava más baja que la de un tubo abierto de la misma longitud). El timbre de la nota generada por un silbato puede verse afectada por la forma de la sección transversal del tubo (las hay circulares, cuadradas e incluso triangulares), pero uno de los factores es el grosor del tubo. Los tubos finos favorecen las frecuencias altas, de modo que crean una mezcla con menos de los armónicos de número bajo y más protagonismo de los armónicos más agudos. Una nota así, con muchos armónicos altos, tiene un sonido muy brillante y a veces chillón, mientras que la nota producida por un tubo más grueso se concentra en la frecuencia fundamental y sus acompañantes más cercanos, lo que produce una nota más redondeada.

Los constructores de órganos dan una gran importancia a dotar a sus instrumentos de una amplia gama de timbres, así que incluyen muchos conjuntos de silbatos diferentes. Puede ser que haya un conjunto de tubos finos y otro de gruesos, además de varios intermedios. El órgano cuenta con una serie de botones que cuando se accionan activan unos conjuntos de tubos u otros. Pero además, el constructor de órganos suele incorporar conjuntos de tubos con distintos timbres, por ejemplo cónicos u otros que cuentan con una lengüeta que los hace sonar como clarinetes. Todo esto proporciona muchas opciones de timbre, con la ventaja añadida de que los distintos conjuntos se pueden utilizar simultáneamente, lo que nos brinda cientos de combinaciones posibles. Se podría, por ejemplo, tocar los tubos delgados con lengüeta al mismo tiempo que los gruesos con fondo abierto y a continuación combinar todos los conjuntos de tubos cónicos. Para el gran final, quizá desearíamos que todos los tubos del órgano contribuyeran, para lo que accionaríamos todos los botones.

Por cierto, ¿y esos enormes tubos relucientes que se ven en los grandes órganos de iglesia? Me temo que sólo son decorativos. Los verdaderos tubos están ocultos detrás de ellos.

Por desgracia, el tin whistle ya no hace honor a otro de sus nombres: penny whistle (silbato de penique). Las leyes de la economía han hecho estragos y hoy en día debería llamarse silbato de 500 peniques. Pero, a pesar de la inflación, sigue siendo el instrumento más económico y el más fácil de tocar por un principiante, y en manos de un experto tiene un sonido maravilloso. Yo estaba intentando aprender a tocar The lonesome boatman en el mío, y pienso seguir con ello en cuanto las autoridades me levanten la prohibición de hacer ruido.

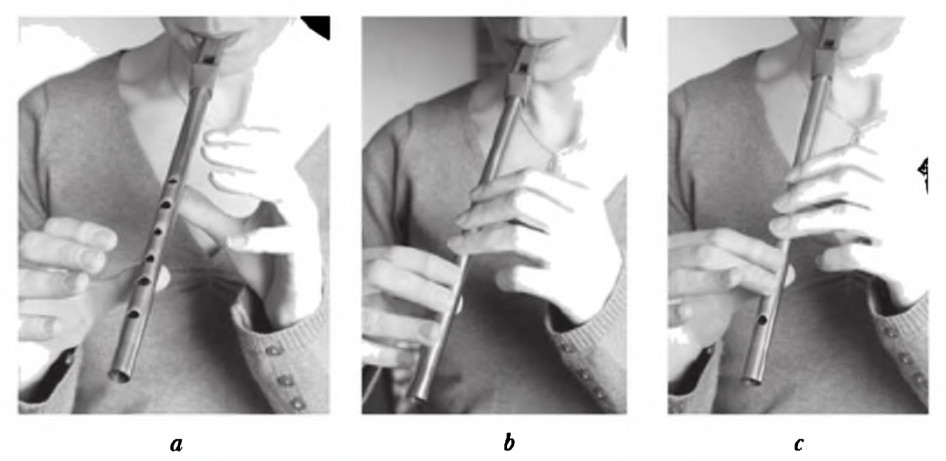

El tin whistle se parece mucho a un órgano de iglesia en que es un tubo con un silbato en uno de sus extremos. La principal diferencia es que en este caso el tubo cuenta con varios agujeros. Se puede cambiar la longitud del tubo de resonancia tapando dichos agujeros con los dedos. Si se tapan todos, la parte del tubo con resonancia es la longitud total de éste, con lo que se produce la nota con la frecuencia más baja.

Tin whistle: a) Todos los agujeros abiertos, b) Todos los agujeros cerrados, c) Un agujero abierto.

Si retiramos un dedo, el aire del tubo resuena tan sólo hasta el primer agujero que se encuentra (el que acabamos de dejar abierto). Esto significa que el tubo ahora es más corto y por tanto aumentará la frecuencia de la nota. El efecto de acortar la longitud de resonancia del tubo al retirar los dedos de los agujeros se muestra en la siguiente ilustración: las ondas de presión rebotan por el tubo sólo hasta que se encuentran el primer agujero por donde pueden escapar.

Lo que sucede en el interior de un tin whistle (la zona sombreada representa la parte del aire de su interior que resuena para producir la nota: a) Con todos los agujeros cubiertos, el aire resuena hasta el fínal del tubo y se produce la nota más grave (tubo largo = nota grave), b) Si se retiran algunos dedos de los agujeros, el aire resuena tan sólo hasta el primer agujero, que es por donde las ondas de presión pueden escapar. Este tubo acortado genera una nota más aguda.

Cada tin whistle está diseñado para producir únicamente las notas de una escala mayor. Puesto que una escala mayor contiene siete notas, necesitamos sólo seis agujeros (se produce una nota cuando todos los agujeros están abiertos y las otras seis cuando se cubren los agujeros con los dedos). Un hecho interesante sobre este y otros instrumentos de viento es que no todos los agujeros son del mismo diámetro. Se podría hacer un tin whistle que tuviera agujeros idénticos entre sí, pero sería más difícil de tocar, ya que los agujeros habrían estado tan juntos que sería incómodo. Para evitar ese problema, es posible mantener la misma nota y a la vez desplazar el agujero en dirección a la boquilla, pero esto sólo puede hacerse si el agujero es lo bastante pequeño.

He mencionado antes que las ondas de presión rebotan por toda la longitud del tubo, pero esto es así sólo con un diámetro suficientemente grande. Con un agujero más pequeño, se engaña a las ondas de presión para que actúen como si el tubo fuera un poco más largo que la distancia real entre la boquilla y el agujero, como se puede apreciar en la siguiente ilustración. Las ondas de presión no pueden escapar completamente por el pequeño agujero, así que utilizan también el siguiente, y el efecto de resonancia termina en algún punto entre ambos agujeros.

Si el agujero del tin whistle es pequeño, entonces las ondas de presión no pueden escapar con facilidad. Así, el efecto de resonancia sigue activo a varios milímetros del agujero, puesto que son dos los agujeros que cumplen la función de dejar que salga el aire. Por tanto, el tubo produce una nota ligeramente más grave que la que correspondería a un agujero en esa posición.

Este principio lo utilizan los fabricantes de los instrumentos de viento para situar los agujeros en posiciones que hagan más fácil la ejecución. También lo utilizan los buenos instrumentistas de tin whistle, que consiguen notas adicionales (entre medias de las de la escala mayor) por medio de cubrir los agujeros a medias, lo que tiene el efecto de hacer más pequeño el agujero. Los verdaderos expertos, como muchos de los talentosísimos músicos que tocan The Lonesome Boatman en YouTube, pueden utilizar esta técnica de variar el tamaño del agujero para deslizarse gradualmente de una nota a otra. Retiran el dedo del agujero lentamente para que el tubo parezca crecer o disminuir de tamaño gradualmente para el aire en su interior, de modo que la columna de aire resonante se desliza gradualmente entre la posición de un agujero y la del otro. Naturalmente, yo entiendo esto sólo en teoría; mis intentos por conseguir este efecto simplemente han producido aquel desafortunado incidente con el perro de la casa de al lado.

La flauta dulce también utiliza el efecto de agujero pequeño/ grande para generar dos notas distintas a partir de una sola posición de los dedos. Las flautas dulces cuentan en ocasiones con dos agujeros contiguos, como se puede ver en la foto de abajo. Si se descubre uno solo de esos agujeros, se produce una nota de agujero pequeño, si se descubren los dos, se genera una nota de agujero grande, que es un semitono más alta.

Los agujeros dobles, como los de esta flauta dulce, permiten producir dos no tas distintas a partir de una sola posición de los dedos, ya que el efecto puede ser el de un agujero pequeño (al descubrir uno solo) o grande (cuando se descubren ambos).

Es posible crear resonancias más complicadas de ondas de presión en un tubo con agujeros por medio de cerrar ciertos agujeros dejando entre ellos agujeros abiertos. Esto permite obtener el máximo número de notas a partir de una cantidad limitada de agujeros.

La combinación de todas estas técnicas hace posible que se produzca una cantidad sorprendentemente grande de notas a partir de un tin whistle que cuenta con apenas seis agujeros. Claro que eso no impide que este instrumento sea extremadamente irritante si cae en las manos equivocadas. (Las manos equivocadas, en este contexto, son las de cualquier otra persona, naturalmente.)

En cuanto al timbre, ya he mencionado al hablar de los tubos de órgano que los tubos delgados producen unos tonos más brillantes porque favorecen los armónicos con un índice mayor. Estos parientes con mayor frecuencia se fomentan aún más si se aumenta la velocidad del aire, lo que sucede cuando se sopla fuerte para llegar a las octavas más altas. Esa es la razón por la que en un tin whistle las notas más altas tienen un sonido tan chillón… Perdón, tengo que replantear la última frase… Esa es la razón por la que en un tin whistle las notas más altas tienen un sonido tan condenadamente chillón.

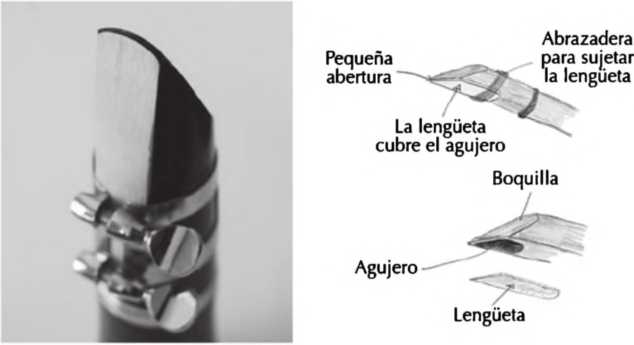

Para producir una nota musical a partir de un tubo, se ha de crear una situación en la que se mandan por el tubo reiteradamente soplos de alta presión. AI principio, el aire puede estar muy desorganizado, pero rápidamente se genera una resonancia y la frecuencia de los soplos se hace fija, con lo que se emite una nota. Hemos visto que tanto en un tubo de órgano como en un tin whistle estos soplos se producen por la alternancia de un chorro de aire al pasar por un borde afilado. En el caso del clarinete, el chorro de aire se divide en una sucesión de soplos individuales por una lengüeta colocada en el extremo del tubo, que se ve obligada, por nuestro aliento, a abrirse y cerrarse cientos de veces por segundo.

La siguiente ilustración muestra cómo funciona la lengüeta en la boquilla del clarinete. El clarinetista presiona suavemente la superficie inferior de la lengüeta con el labio inferior, con lo que impide el paso del aire al interior del tubo. Entonces, sopla con bastante fuerza a la vez que relaja la presión sobre la lengüeta. El aire acaba por filtrarse en el pequeño hueco entre la lengüeta y el resto de la boquilla. Se llega entonces a un equilibrio entre el aire que obliga a la lengüeta a abrirse y el labio inferior que la obliga a permanecer cerrada. La lengüeta se abre y se cierra cientos de veces por segundo, y entra en el tubo una sucesión de soplos de aire. Como en el caso del tubo de órgano y el tin whistle, la frecuencia de los soplos enseguida se ve controlada por la distancia entre la boquilla y el primer agujero del tubo, o la combinación de agujeros cerrados.

Como sucede con el violín, el timbre del clarinete es complejo y tiene mucho carácter. La razón en ambos casos es que la forma en que transmitimos energía al instrumento requiere una acción interrumpida reiteradamente. Los instrumentos que producen un timbre suave —como el arpa, la guitarra y la flauta— funcionan con una vibración que se repite de forma regular. Ya hemos visto que una cuerda pulsada produce este efecto, lo mismo que un chorro de aire cuando se encuentra con un borde afilado. Una cuerda de violín, por el contrario, es arrastrada en una dirección de forma relativamente lenta por el arco y entonces se desliza rápidamente en la dirección opuesta, antes de volver a ser capturada una vez más por el arco. Esto hace que la vibración sea lenta en una dirección y rápida en la dirección contraria.

Boquilla de clarinete. El clarinetista presiona hacia arriba la lengüeta con el labio inferior, cerrando la pequeña abertura. Entonces, sopla a través de dicha abertura. La presión del aire abre el hueco, mientras que la presión del labio lo cierra. El resultado es que la abertura se abre y se cierra cientos de veces por segundo y así se producen las notas musicales.

La irregularidad de la vibración del clarinete la produce el hecho de que la lengüeta está completamente cerrada durante un corto periodo en cada ciclo. Durante esos momentos, se interrumpe la energía que se transmite a la columna de aire dentro del tubo. No somos conscientes de esos momentos de inactividad porque duran poquísimo, cientos de veces por segundo. Pero a pesar de esto, la interrupción periódica de la fuente de energía de un instrumento se traduce en ondas de presión mucho más complejas que las de las de un movimiento oscilatorio regular, y esto lo oímos como un timbre rico y complejo. El timbre del clarinete es más rico para las notas graves que para las agudas, y una razón es el hecho de que los momentos de inactividad duran más en las notas de baja frecuencia y por tanto tienen una incidencia mucho más evidente en la calidad del tono.

Sin embargo, no dejemos que todo este rollo sobre la «irregularidad de la vibración» nos deje con la impresión de que el clarinete o el violín producen un sonido inferior al de los instrumentos con un timbre más suave, como el arpa o la flauta. Como ya he mencionado antes, dichos timbres complicados nos resultan tan agradables como los más sencillos y en ocasiones los preferimos, puesto que dotan a la música de un grado adicional de interés.

Cuando un compositor escribe algo para una orquesta, tiene que tener en mente el timbre y el volumen de cada uno de los instrumentos a su disposición y entonces repartir las funciones musicales correspondientes. Este proceso, llamado orquestación, puede hacer que una música aburrida se haga interesante y también que una música interesante se haga aburrida, dependiendo de si está bien hecho o no. Los libros que tratan este tema dicen, por ejemplo, que el rango de un fagot se puede dividir en tres partes: sus notas graves tienen un sonido pleno y áspero, las medias un sonido pesaroso y las agudas, pálido y suave. Otros consejos contienen perlas tales como el hecho de que el clarinete puede tocar a menor volumen que la flauta y que el triángulo no puede tocar a volumen bajo. La mayoría de esos libros tienen, por supuesto, un tono tranquilo y erudito, aunque mi preferido expresa sus opiniones con rabia. El profesor Frederick Corder escribió The orchestra, and how to write for it (La orquesta y cómo escribir para ella) en 1895. Leamos su opinión sobre la trompeta:

«Quisiera dejar constancia de mi opinión enfática respecto a que la trompeta en la orquesta es un fastidio sin paliativos. En la pequeña orquesta de Haydn o Mozart anula casi todo lo demás y nos atrevemos a utilizarla sólo aquí y allá en el relleno; en la orquesta moderna es inútil por causa de lo limitado de su escala, mientras que en la música de Bach o Händel es fuente de una constante turbación de espíritu.»

Lo siento, Frederick, no quisiera turbar su espíritu, así que voy a guardar mi trompeta. ¿Qué le parece algo de música para guitarra?

«No vale la pena desperdiciar palabras con la guitarra, que tiene un tono muy débil y un timbre profundo.»

¡Vaya! ¿Quizá una melodía relajante con la viola?

«Los intérpretes de viola siempre han sido tanto escasos como malos.»

¿Oboe?

«El tono del oboe es escuálido, penetrante y excesivamente nasal. Es lastimero y patético o pintoresco y rústico, según el carácter de la música, y no debe escucharse durante demasiado tiempo seguido.»

¿Nos vamos a un bar? ¿Sí? Un momento, le traigo su abrigo.

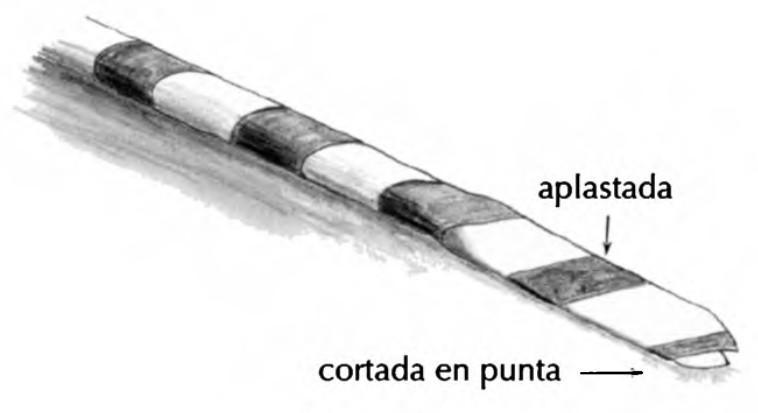

Uno de los pocos instrumentos sobre los que el profesor Gruñón tiene algo bueno que decir es el clarinete, pero me da miedo pensar en lo que habría dicho del oboe de pajita. Todo lo que hace falta para poseer uno de estos estupendos instrumentos es una pajita para beber y unas tijeras. La siguiente ilustración muestra cómo hacerlo. Aplaste el extremo de la pajita para que quede plano y córtelo para que termine en punta. Introduzca el extremo en su boca de modo que más o menos un centímetro quede en el interior. Entonces, utilice los labios para mantener la pajita plana a la vez que sopla dentro de ella. Después de practicar durante un par de minutos será capaz de equilibrar la presión de los labios sobre la pajita con la presión del aire que intenta abrirse camino dentro de ella. Si tiene muchos problemas para conseguir esto, probablemente tiene dentro de la boca un trozo demasiado largo o demasiado corto de pajita. El resultado debería ser un sonido de instrumento de lengüeta, por cierto no exactamente dulce. Si corta el tubo, obtendrá distintas notas a medida que se acorta la longitud de resonancia. Incluso podría cortar pequeños agujeros para los dedos y tocar horrorosas melodías desafinadas. Las largas noches de invierno se pasarán volando.

Oboe de pajita de beber. Aplaste uno de los extremos de una pajita de beber para que quede plano y córtelo en punta. Coloque ese extremo en su boca y manténgalo aplastado con los labios mientras sopla en su interior. Los labios deben colocarse más o menos donde está situada la flecha de aplastada del dibujo. (Las pajitas de papel funcionan mejor que las de plástico porque son más fáciles de aplanar.) r.

El glockenspiel pertenece a la familia de instrumentos de percusión afinados. Percusión porque hay que golpearlos para que suenen, y afinados porque producen notas en vez de los sonidos no afinados de la mayoría de los instrumentos de percusión, como el bombo. Su nombre significa toque de campanas en alemán, pero el instrumento más bien tiene el aspecto de un teclado hecho de barras de metal sobre soportes.

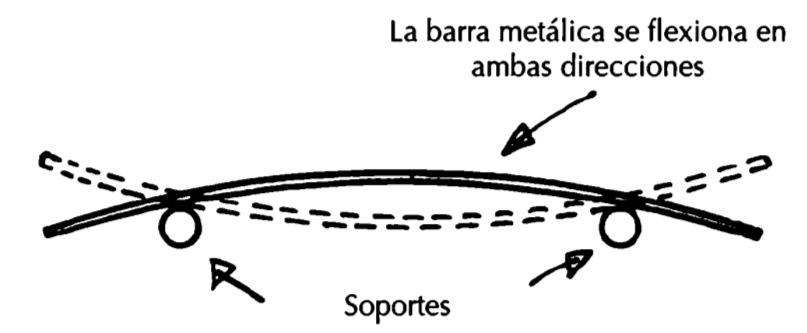

El glockenspiel genera sus notas de una forma bastante sencilla que guarda relación con la manera en que se mueve una cuerda pulsada. Cuando golpeamos una de las barras metálicas, lo que hacemos es doblarla súbitamente un poco y soltarla inmediatamente. Entonces la barra intenta volver a su condición recta original pero se pasa de largo y se dobla en la dirección contraria. Estas flexiones en un sentido y en el contrario continúan, perdiendo un poco de energía en cada ciclo, de modo que la nota se desvanece.

Desde el punto de vista tímbrico, la barra de metal produce una nota sumamente pura, ya que está compuesta casi en su totalidad por la frecuencia fundamental. Esto se debe al soporte del instrumento. Si tomáramos una barra metálica de glockenspiel, la atáramos con un cordel, la suspendiéramos en el aire y la golpeáramos con un palo, obtendríamos la misma nota, pero tendría un timbre más complicado, puesto que el material se flexionaría en todas las direcciones posibles. En cambio, si la volvemos a colocar en su glockenspiel, obtendremos de nuevo un tono sumamente puro. Esto se debe al hecho de que estará sujeta en los puntos justos que le permiten vibrar en una sola dirección, la que genera la frecuencia fundamental. Esto significa que toda la energía del golpe se canaliza hacia la generación de la frecuencia fundamental, que por tanto tendrá una enorme claridad y un gran volumen. Si alejáramos o acercáramos uno de los soportes unos milímetros respecto al centro de la barra, la nota perdería volumen y ganaría en complejidad de timbre. Y esto es porque el soporte se situaría dentro del trayecto de la barra al flexionarse en un sentido o en el otro e interferiría con su movimiento.

Los soportes de una barra de glockenspiel están situados de modo que le permiten flexionarse en una sola dirección, que es la que produce la nota fundamental. Las demás flexiones se suprimen, puesto que requerirían movimiento en los puntos de fijación.

Los chavales de once años y otras personas puntillosas a quienes les guste coleccionar datos estarán encantados de contarnos que el piano es un instrumento de percusión. Percusión significa que la nota se produce cuando algo golpea algo más, pero ¿eso qué significa si nos referimos a un piano?

Dentro del piano, cada tecla está conectada a una serie de palancas que interactúan entre sí para hacer que un pequeño martillo forrado de fieltro golpee una de las cuerdas. El volumen de la nota depende de la velocidad del martillo cuando golpea la cuerda. Cuando el martillo se aproxima a la cuerda, deja de estar conectado con las palancas, lo que le permite rebotar contra la cuerda inmediatamente, algo necesario para que el martillo no permanezca en contacto con la cuerda y mate su vibración[7].

Cuando se habla del tono de un violinista, esa expresión suele referirse a la claridad con la que produce las notas, lo que a su vez está condicionado por la combinación de diversos factores: la calidad del instrumento, la precisión al colocar los dedos en el mástil, la manera de mover los dedos para producir un efecto de vibrato, y el dominio del movimiento del arco. El músico que toca un violín o una flauta tiene mucho control sobre el volumen y el timbre de cada nota que se produce, desde el principio hasta el final de la nota. Esto no sucede con instrumentos de percusión como el xilófono o el piano. Con este tipo de instrumento, iniciamos la nota y la dejamos sonar, a menos que decidamos cortarla. No hay comunicación entre el pianista y la nota mientras ésta suena.

Por tanto, el pianista cuenta con un tipo de toque diferente del de un violinista. Los instrumentos son igualmente difíciles de tocar a nivel alto, pero se necesitan destrezas distintas. El pianista controla únicamente el volumen de la nota, el momento en que empieza, y cuánto dura. Como contrapartida, tiene control sobre estos factores en hasta diez notas simultáneamente, lo que requiere una enorme habilidad. Un pianista muy experto es capaz de pulsar con los cinco dedos de una mano para crear un acorde, pero imprimiendo más velocidad a uno de ellos para que una de las notas tenga más volumen.

También es importante señalar que las notas del piano cambian de timbre según su volumen, puesto que si se golpea la cuerda con más fuerza se obtiene una mezcla distinta de armónicos. Un golpe fuerte tiende a favorecer los armónicos de mayor índice, lo que produce un sonido más complejo y duro. Esto significa que para un pianista el control del timbre está vinculado al control de volumen.

De hecho, el control del volumen fue lo que motivó la invención del piano. El nombre completo del instrumento es pianoforte, que significa suave-fuerte. Hubo varios precursores del piano, todos con teclado, pero el clavecín era el único que contaba con suficiente volumen como para tocar con otros instrumentos.

El clavecín tiene un conjunto de teclas, cada una conectada con una púa de pluma de cuervo que punza la cuerda. La desventaja que tiene este sistema es que da igual la velocidad a la que se punza la cuerda o la fuerza con la que se golpea la tecla; el sonido siempre es el mismo y tiene el mismo volumen. En una guitarra, la nota pulsada se puede hacer más fuerte tirando más de la cuerda antes de soltarla, pero en un clavecín la cuerda siempre se estira la misma distancia, de modo que el volumen no se puede modificar. Esta carencia, aunada al sonido áspero creado por la cuerda punzada hizo que los fabricantes de instrumentos empezaran a buscar nuevos métodos para poner en movimiento las cuerdas. Golpearlas con un objeto relativamente suave resultó ser la opción más prometedora, y esto finalmente llevó al desarrollo del piano.

El piano lo inventó en 1709 un constructor de instrumentos italiano con el melodioso nombre de Bartolomeo Cristofori, y se siguió desarrollando durante unos cien años. Una vez solucionada la acción de las palancas, se contó con un instrumento que podía tocarse a cualquier volumen, desde suave hasta fuerte. Esa capacidad para variar el volumen tiene dos grandes ventajas. La primera es que se puede destacar la melodía respecto al acompañamiento, y la segunda que se puede modificar el volumen (y por tanto el timbre) siempre que se desee para enfatizar cada clímax emocional de la pieza.

En la década de 1960, los músicos empezaron a contar con un nuevo tipo de instrumento, el sintetizador. Las bandas de rock no tardaron en descubrir que sus teclistas empezaban a gastarse una parte desproporcionada del presupuesto para instrumentos. Hasta ese momento, el teclista era la persona que se sentaba al fondo, junto al batería y que no se comía ni una rosca después del bolo. Ya a mediados de la década de 1970, algunos de ellos disponían de más mandos e indicadores que un piloto de helicóptero militar. Los sintetizadores les permitían mezclar armónicos que nunca antes se habían combinado para crear millones de timbres distintos. Algunos sonidos que producían eran maravillosos, claro resultado de semanas de experimentación y planificación. Otros no.

Los sintetizadores generan notas musicales sintéticamente, esto es, no hay nada que vibre en su interior: las notas se crean combinando patrones de ondas electrónicas que mueven los altavoces para producir notas musicales. Cuando se produce una nota musical natural, el patrón de ondas se compone de una mezcla de armónicos —una serie de ondas sencillas se combinan en una forma de onda compleja. Los ingenieros electrónicos utilizan el mismo principio para producir notas sintéticas. Dentro de un sintetizador, los circuitos producen patrones de ondas sencillas que se combinan para generar ondas más complejas, pero puesto que se puede hacer casi cualquier combinación de ellas, se puede elegir entre una enorme cantidad de timbres posibles.

Algunos sonidos son más difíciles de copiar que otros con esta tecnología. Por ejemplo, es mucho más difícil emular los sonidos no musicales que se producen en cualquier instrumento tradicional al empezar una nota que emular la nota misma. Además, los instrumentos de timbre simple son más fáciles de imitar que los de timbre complejo como el violín o el oboe. Otro problema es el hecho de que si se configura el sintetizador para producir un determinado patrón de ondas, el timbre se mantiene constante en todo el rango de notas, desde la más aguda hasta la más grave. Eso, como ya hemos visto, no lo hacen los instrumentos reales. Debido a todo esto, generalmente los sintetizadores no se utilizan para emular otros instrumentos, sino que se usan como instrumentos por derecho propio. Si deseamos el sonido de un instrumento musical tradicional, debemos utilizar un instrumento real o, en su defecto, la tecnología del sampleado, que es el registro digital de las notas individuales de un instrumento real.

Echemos un vistazo al siguiente conjunto de frecuencias. Son los componentes de nuestra vieja amiga, la nota La:

110 Hz, 220 Hz, 330 Hz, 440 Hz, 550 Hz, 660 Hz, 770 Hz, etc.

Ya sabemos que el timbre de un instrumento consta de la mezcla de estos ingredientes a distintos volúmenes en una sola forma de onda. Sean cuales sean los ingredientes, nuestro cerebro reconoce que se trata de una nota con una frecuencia global de 110 Hz. Incluso si el componente más fuerte fuera de 330 Hz, el patrón en su conjunto realizaría su ciclo completo 110 veces por segundo, de modo que la frecuencia fundamental es la de 110 Hz.

«Ya, John», me estará diciendo el lector, «eso ya lo has dicho. ¿Es que te pagan por palabra o qué?»

Sea paciente, querido lector, porque dentro de un momento le voy a enseñar algo muy raro.

En vez de ser un componente menor del sonido, es posible que uno de los armónicos no suene en absoluto. Por ejemplo, si la frecuencia de 770 Hz estuviera totalmente ausente, seguiríamos oyendo el resto de los armónicos como parte de una nota que tiene una frecuencia fundamental de 110 Hz. Esto es así porque sólo la de 110 Hz puede ser cabeza de la familia que incluye 110 Hz, 220 Hz, 330 Hz, etc. Podría ser que varios armónicos permanecieran en silencio, y aun así la frecuencia fundamental sería la de 110 Hz.

Ahora la cosa rara: podríamos incluso eliminar del todo el primer armónico, el fundamental —110 Hz— y el tono principal de la nota que escucharíamos seguiría siendo el de 110 Hz. Esto parece una locura, pero es totalmente cierto. Si oyéramos el siguiente conjunto de frecuencias: 220 Hz, 330 Hz, 440 Hz, 550 Hz, 660 Hz, 770 Hz, etc., seguiríamos oyendo una nota con la frecuencia fundamental de 110 Hz, aunque el sonido no contuviera esa frecuencia.

Aunque el cabeza de familia está ausente, los restantes componentes se reúnen en una danza que se repite 110 veces por segundo. Así que la frecuencia fundamental es 110 Hz y eso no puede ser de otra manera.

Una persona cuerda normalmente responderá que la nota en cuestión debería ser un La una octava por encima de 110 Hz, o sea el que tiene una frecuencia fundamental de 220 Hz. Pero esto no es así porque los armónicos de esa nota serían 220 Hz, 440 Hz, 660 Hz, 880 Hz, etc. Este grupo no contiene 330 Hz, 550 Hz o ningún otro armónico con índice impar de la familia original de armónicos.

Estos armónicos con índice impar sí están presentes en nuestro grupo al que le falta la frecuencia fundamental, así que la única posibilidad que tiene el grupo al combinarse es la frecuencia de 110 Hz.

Este tema del fundamental desaparecido es raro, pero también es útil. Quizá no tan útil como una navaja suiza o la maniobra Heimlich, pero que algo tan sumamente peculiar como esto tenga algún tipo de utilidad ya resulta admirable, ¿no?

Los altavoces Hi-Fi o incluso los Lo-Fi tienen una gama de frecuencias respecto a las cuales son eficaces, y esto tiene que ver con su forma y tamaño y el material del que están hechos. Antiguamente, un buen bafle contenía dos o tres altavoces distintos: pequeños y rígidos para las notas altas y grandes y blandos para las frecuencias bajas. Hoy en día es posible obtener frecuencias ridículamente bajas a partir de un altavoz pequeño utilizando el concepto del fundamental perdido. Digamos que nuestro altavoz no hace gran cosa con frecuencias de menos de 90 Hz y sin embargo queremos oír claramente la nota La, que tiene una frecuencia de 55 Hz. Pues bien, si alimentamos al altavoz los armónicos de 55 Hz sin el fundamental (110 Hz, 165 Hz, 220 Hz, 275 Hz, etc.), escucharemos la frecuencia de 55 Hz con toda claridad y volumen, a pesar de que la frecuencia más baja a la que se mueve el altavoz es la de 110 Hz. Impresionante, ¿eh?

Estaremos oyendo una nota que no está produciéndose en realidad.

Yo ya había advertido que era algo muy raro.