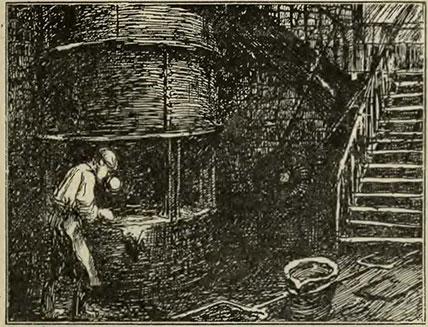

Va a hacerse de noche. El taller, grande y negro, está iluminado por la luz blanco-azulada de los arcos voltaicos.

Se ven dentro grandes máquinas, cosas informes; arriba, junto al techo, corren dos carriles, de los que cuelgan gruesas cadenas. Se oye el chirrido de los carbones de las luces eléctricas. Afuera, el murmullo de la lluvia.

A la derecha de la puerta de entrada, empotrado en la pared, hay un horno de hierro de los llamados cubilotes; a un lado del horno sube una escalera con mainel de hierro, hasta concluir en una plataforma de madera que está al ras de una gran ventana.

Una de las puertas de los testeros conduce a un taller de carpintería; la del otro da al campo, y es una puerta rústica de caserío, dividida en cuatro hojas, que se abren con entera independencia y se cierran con una tarabilla.

En el suelo, junto al horno, se ve un reguero negro para hacer la sangría.

Garraiz está solo en el taller.

UNA VOZ (Desde fuera.) ¿Vienes, o no?

GARRAIZ. No.

LA VOZ. ¡Sucio! ¡Burgués!

GARRAIZ. Lo que tú quieras, pero no voy.

Garraiz se acerca a la puerta grande, echa la barra de hierro, después reanuda su trabajo sobre el banco de herrero y silba alegremente.

Al poco rato Galo se asoma por la puerta de cuatro hojas, como por una ventana. Lleva un manojo de hierba fresca bajo el brazo y en la mano una hoz.

GALO (A Garraiz.) ¿No te lo dije ayer en la taberna, Garraiz? ¿Se van, o no?

GARRAIZ. Sí. Es verdad. Tenías razón.

GALO. Y tú, ¿no te marchas?

GARRAIZ. ¿Yo? ¡Bah! No soy tan tonto.

GALO. Anda con cuidado. Luego no vayan a vengarse.

GARRAIZ. ¡Bah…! Dentro de un par de días están todos trabajando de nuevo.

GALO. ¿Y no sabe nada el patrón?

GARRAIZ. Creo que no. Esta mañana ha debido volver de Bilbao y estará durmiendo. Dentro de poco vendrá.

GALO. Vaya, me marcho.

GARRAIZ. Espera un momento… Quizá Mariano te necesite.

GALO. No, ahora no puedo… Adiós. Cierra las dos medias hojas de arriba de la puerta.)

GARRAIZ. ¡Vete, hombre…! ¡Haces bien…! Eres agradecido… Estás viviendo a expensas de Mariano, y ahora que te puede necesitar te marchas. Bien, hombre, bien. Por si acaso, cerraremos también por aquí. (Atranca la puerta de cuatro hojas, torna al trabajo y silba, hasta que oye pasos en el taller inmediato.)

GARRAIZ. ¡Eh! ¿Quién anda por ahí?

MARIANO. Yo. Se han ido, ¿eh?

GARRAIZ. Todo el mundo.

MARIANO. ¡Tú sólo te has quedado…! (Poniéndole la mano en el hombro.) Gracias, Garraiz.

GARRAIZ. ¿Por qué? ¿Porque no me he dejado engañar por ese charlatán?

MARIANO. ¿Se ha fundido el volante grande?

GARRAIZ. Esta mañana.

MARIANO. ¿Y el eje?

GARRAIZ. También.

MARIANO. ¿Qué falta?

GARRAIZ. El volante pequeño.

MARIANO. El molde ha quedado hecho.

GARRAIZ. Ahí lo tiene usted.

MARIANO. Oye: ¿Has oído decir entre los obreros que el representante de esa fábrica de cemento para quien hacemos los trabajos esté aquí?

GARRAIZ. Sí. De eso hablaron ayer. Hoy han dicho que ese representante iba a venir a la fundición, no sé para qué.

MARIANO. Entonces nos han fastidiado.

GARRAIZ. ¿Por qué?

MARIANO. ¿No sabes? Cobré la obra por adelantado y me comprometí a que, si para los tres meses justos no la concluía, devolvería el dinero y una gran indemnización. Ya ves, mañana se acaba el plazo.

GARRAIZ. ¿Y para qué hizo usted eso?

MARIANO. Gracias a ese dinero, la fábrica de aguardientes de Arbea es ya mía… Ayer entregué, en Bilbao, la última cantidad.

GARRAIZ. Sí; pero si no concluye usted para mañana la obra…, a ver, ¿qué hace usted?

MARIANO. No sé, no sé qué voy a hacer.

GARRAIZ. Usted tiene la culpa… Usted, el médico viejo y Águeda.

MARIANO. ¿Nosotros?

GARRAIZ. Sí. Se han empeñado en que a Arbea le convenía más un hospital que una fábrica de aguardientes, y el pueblo cree lo contrario.

MARIANO. Porque no comprende sus intereses.

GARRAIZ. Dejadle. Yo le diría: ¿No quieres hospital? ¿Quieres pasar la vida, repleto de aguardiente, en los rincones? Pues haz lo que quieras.

MARIANO. No, no.

GARRAIZ. A ver qué es lo que hace usted ahora.

MARIANO (Se pasea por el taller.) ¿El horno está encendido?

GARRAIZ. Sí. Ahora se va apagando.

MARIANO. Voy a echarle carbón.

GARRAIZ. Deje usted. Iré yo. (Sube la escalera y comienza a echar carbón.) ¿Qué quiere usted hacer?

MARIANO. Fundir el volante.

GARRAIZ. ¡Qué sé yo…! No debe haber bastante metal.

MARIANO. Sí. Lo hay, seguramente.

GARRAIZ. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Nosotros solos?

MARIANO. Galo estará todavía en la huerta.

GARRAIZ. Estaba, hace un momento, pero se ha marchado.

MARIANO. Entonces voy a ir, a caballo, a la Esperanza. El ingeniero me prestará algunos hombres.

GARRAIZ. No adelantará usted nada.

MARIANO. ¿Por qué?

GARRAIZ. Porque los mineros han dejado también el trabajo y vienen a reunirse con los de aquí. De noche iré yo a las minas y veré si traigo alguno de mis amigos.

MARIANO. Que no se nos apague el cubilote. Echa más carbón. Que el hierro zumbe en el horno.

Se oyen gritos a lo lejos. Garraiz, con la pala en la mano, se acerca a la ventana.

MARIANO. ¿Qué hay, Garraiz?

GARRAIZ. Los mineros, que se van acercando.

VOCES. ¡Abajo la burguesía! ¡Viva la revolución social! (Se oyen gritos y silbidos.)

MARIANO. Más carbón, Garraiz. Más carbón.

VOCES. ¡A la huelga! ¡A la huelga! ¡Mueran los burgueses! ¡Abajo los explotadores!

GARRAIZ. Ya pasan.

MARIANO. Pero si están llamando hace rato… (Se acerca a la puerta, que tiene cuatro hojas.) ¿Quién es?

GARRAIZ (Bajando la escalera.) Tenga usted cuidado. A ver si le arriman a usted un tiro.

MARIANO. Pero… Esa voz la conozco. (Levanta la barra, abre la puerta y entra Águeda envuelta en un mantón, y detrás de ella, el perro.) ¡Águeda! ¿Usted aquí?

Águeda respira con dificultad y se sienta en un banco, que Garraiz le ofrece.

MARIANO. Pero, ¿qué le pasa a usted, Águeda? Está usted temblorosa.

ÁGUEDA. ¡Ah…! Vengo muerta… ¡Oh! ¡Qué miedo he tenido!

MARIANO. ¿Se va usted tranquilizando?

ÁGUEDA. Sí. Ahora estoy mejor.

MARIANO. ¿Qué ha sucedido…? ¿Alguna desgracia?

ÁGUEDA. No, no. Han entrado en casa… los obreros de la fábrica. Díaz iba entre ellos. Tuve tiempo de escapar a la huerta…

MARIANO. Y habrá usted tenido que pasar por encima del dique, y de noche. ¡Qué horror!

ÁGUEDA. Sí. Reuní todas mis fuerzas para no mirar al agua… Erbi me daba ánimos… Ahora estoy temblando al recordar que he pasado por allá.

MARIANO. Siempre fuerte y siempre buena.

GARRAIZ. Es una mujer valiente.

ÁGUEDA. ¿Yo?

MARIANO. ¡Ya lo creo! Es usted muy superior a mí.

ÁGUEDA. ¡Bah…! ¡Qué tontería!

GARRAIZ (A Mariano.) Ya me llamará usted cuando me necesite.

MARIANO. Sí. Bueno. Ya te llamaré.

Garraiz mira a Mariano y a Águeda con ironía maliciosa y se marcha. Águeda permanece sentada, arrebujada en el mantón; Erbi le lame las manos. Mariano pasea por el taller.

MARIANO. Sí. Es usted muy superior a mí. Usted ha salido triunfante de una lucha terrible. Yo voy a fracasar en una empresa más fácil.

ÁGUEDA. ¿Fracasar? ¿Por qué?

MARIANO. No vamos a poder terminar la obra.

ÁGUEDA. ¿No ha comprado usted la destilería? ¿No se van a comenzar las obras?

MARIANO. Eso pensábamos; pero mis obreros se han declarado en huelga. Mañana vendrá ese representante de la fábrica de cemento, y si me exige, como parece que va a hacerlo, el dinero que me entregó y la indemnización por no estar concluida la obra, como no tengo en este momento nada con qué pagarle, se echará encima de la fundición y, ¡adiós…! Todo perdido.

ÁGUEDA. ¿Lo siente usted mucho?

MARIANO. Sí, lo siento mucho… Por mi madre y por mí también… Tendré que ir a trabajar a otro lado, lejos de aquí.

ÁGUEDA. ¡Oh! Mariano.

MARIANO. ¿Qué, Águeda mía?

ÁGUEDA (Mirando al suelo.) Que si usted quiere… no se irá solo.

MARIANO. ¿Vendría usted conmigo?

ÁGUEDA. Sí.

MARIANO. Ahora me alegro… sí, me alegro. Si pierdo esto, si perdemos la fundición, nos casaremos en seguida, ¿eh?, y nos iremos a Bilbao. Yo trabajaré como fundidor en alguna fábrica, y usted…, no, tú, ¿verdad?

ÁGUEDA. Sí, tú.

MARIANO. Tú vivirás conmigo y con mi madre y llevarás la comida a la fábrica a las doce para tu obrero, ¿eh?

ÁGUEDA. Sí, Mariano.

MARIANO. Y después del trabajo grande, que tonifica los músculos, podré sentarme a tu lado y verte junto a mí, vestida de obrera, porque tendrás que ir de obrera.

ÁGUEDA. ¡Qué loco!

MARIANO. ¡Loco! ¿Por qué? ¿Porque te quiero? ¿No te gustaría tener una casa de trabajador que gana un buen jornal, pequeña, pero limpia y clara?

ÁGUEDA. ¡Oh! No sabes lo que me gustaría… No como esa nuestra, llena de cuartos oscuros… ¡Qué vida más triste he pasado en esa casa!

MARIANO. Ya no la pasarás. En la lucha has tenido que ser águila, tú, mi pobre paloma. (Coge la mano suave y tibia de Águeda.) Oye, ¿te acuerdas de aquel día cuando te acompañé desde la ermita de San Juan a tu casa?

ÁGUEDA. Sí.

MARIANO. ¡Qué bonita estabas! Tú, entonces, tendrías trece o catorce años, ¿verdad?

ÁGUEDA. Sí, catorce años tenía. (Retira la mano.)

MARIANO. Llevabas un vestido gris, ¿te acuerdas?, y una boina roja sobre tu cabeza de oro.

ÁGUEDA. ¡Qué tiempo más hermoso hacía!, ¿eh?

MARIANO. ¡Oh! Esa mañana se me representa brillante como un altar. Los manzanos estaban llenos de flores, ¿te acuerdas?

ÁGUEDA. Sí. Es verdad. Es verdad.

MARIANO. Y un sol bondadoso brillaba en el cielo azul, Cruzado por nubes blancas, muy blancas.

ÁGUEDA. ¡Y qué olor en el campo!

MARIANO. Desde entonces yo te quería.

ÁGUEDA. ¿Sí? ¡Tiene gracia!

MARIANO. ¡Si vieras la idea que yo tenía de ti! Me parecías una cosa tan alta, tan alta, para todos los hombres, como una estrella. Te veía en todas partes; pero, sobre todo, ¿a que no sabes en dónde?

ÁGUEDA. No.

MARIANO. ¿No has visto un estanque que hay ahí, en la falda del monte, a orillas del río? Sí, ahora quizá no recuerdes. Es un estanque pequeño, pero muy profundo; el agua parece allá de un cristal purísimo, imperturbable. Del fondo del estanque suben plantas delgadas, como filamentos, hasta flor de agua, en donde concluyen en hojitas de un verde oscuro. Allá, dentro de aquella agua tranquila, yo me figuraba que estabas tú.

ÁGUEDA. ¿De veras?

MARIANO. Sí. Y mira qué locura: de un rosal cercano echaba rosas, que se deshojaban y quedaban nadando sobre el agua, y yo decía: son para ella.

ÁGUEDA (En tono de reproche.) Y a pesar de eso te fuiste a Inglaterra, y dijiste, antes de salir, que si podías te quedarías allá.

MARIANO. Es que me hacía el valiente. Aquel viaje me hizo descubrir, con claridad, mi cariño. Al dejar de verte durante tanto tiempo, no te puedes figurar mi deseo, mi locura por venir aquí y estar a tu lado. Muchas veces me hacía la ilusión de que estaba muy enfermo, y que, por necesidad, tenía que venir a este rinconcito y llegaba medio muerto, y te veía y me moría en seguida, y tú llorabas. Entonces comprendí que, lejos de ti, yo no puedo vivir… ¿Te ríes?

ÁGUEDA. Me has recordado aquello que cantaba mi abuela: «Sin mi Atala no puedo vivir».

MARIANO. ¡La burlona…! ¿Te digo frases de zarzuela?

ÁGUEDA. No, Mariano… Oye. Y aquella otra noche que nos acompañaste a la hija de don Julián y a mí de la romería de Jáuregui, ¿te acuerdas?

MARIANO. Ya lo creo.

ÁGUEDA. ¡Cómo brillaban, de noche, los gusanos de luz entre las matas!

MARIANO. Y los sapos, ¡cómo cantaban!

ÁGUEDA. ¡Pobrecillos! Y aquel olor de flores que notábamos los dos en todo el camino, y que no lo sentía nadie más que nosotros…

MARIANO. Es verdad (Le toma la mano.) Águeda mía. (La besa repetidas veces.) En tu piel tibia siento el aroma del campo y el perfume de los manzanos en flor. (Se acerca a abrazar a Águeda. Ésta se levanta, el mantón se desliza por sus hombros y aparece su figura esbelta, vestida de negro.)

ÁGUEDA. Mariano. Estamos solos (Solloza) y yo estoy débil.

MARIANO. ¡Perdóname! ¡Perdóname! Soy un bruto. Pero no temas. Te juro que, para mí, eres más santa que las más santas reliquias. (Acercándose a la puerta.) ¡Garraiz!

GARRAIZ (Con ironía.) ¿Hay que echar más carbón al horno?

MARIANO. No, ahora, no. (Se acerca a mirar por los agujeros del horno.)

ÁGUEDA (Con la voz preñada de lágrimas.) ¿Qué miras?

MARIANO. El color del metal. (Acercando a Águeda al horno.) Mira.

ÁGUEDA. Está tan rojo que parece blanco… Y van cayendo gotas…

MARIANO. Sí, son gotas de hierro fundido ahí dentro. Así mi alma se fundió con tus miradas.

GARRAIZ (En la puerta de cuatro hojas.) ¿Qué pasará? El cielo está rojo.

ÁGUEDA. ¡Ah! Es verdad.

MARIANO. Ese resplandor debe ser de un incendio.

GARRAIZ. Me parece que se oye la campana de Arbea.

Se acercan los tres y se quedan escuchando. De pronto se oye que llaman en la puerta de salida que da a la carretera.

MARIANO. Me parece que han llamado.

ÁGUEDA. Sí, han llamado.

MARIANO (Acercándose a la puerta.) ¿Quién es?

UNA VOZ. Yo, yo. Abra usted, Mariano.

ÁGUEDA. ¡Si es don Julián!

Mariano levanta la barra de la puerta y abre. Entra una bocanada del aire húmedo de la noche.

DON JULIÁN (Entra.) Oye, Mariano: Águeda no está en su casa.

MARIANO. Está aquí. No se apure usted. ¿Qué ha pasado en Arbea?

DON JULIÁN. ¡Ah! Está aquí. ¡Hola, Águeda! ¿Sabes? A la destilería le han pegado fuego.

MARIANO. ¿Los huelguistas?

DON JULIÁN. Sí. El alcalde ha mandado un telegrama a la capital, hace dos horas, para que nos envíen algunos soldados. Si no se apaga el fuego puede arder todo Arbea. (A Mariano.) Oiga usted otra cosa. ¿Tiene usted fundidas esas máquinas para la fábrica de cemento?

MARIANO. Todas, no. Falta un volante.

DON JULIÁN. Me lo temía. Pero, no importa. Aunque Díaz y el gerente de la fábrica de cemento tienen la idea de venir, después de las doce, acompañados de un notario a exigirle a usted la devolución del dinero y la indemnización, no se apure usted. El notario me ha dicho que, habiendo habido fuerza mayor, no le obligan a nada.

MARIANO. A pesar de esto yo he de concluir la obra. El hierro está a punto. Entre Garraiz y yo fundiremos el volante.

DON JULIÁN. ¿Y yo no he de servir para nada? También he de ayudar.

MARIANO. Bueno. Entonces yo estaré al cuidado del horno. Ustedes, entre los dos, llevan el cubo y van llenando el molde.

GARRAIZ. Y la señorita dará los fuegos.

MARIANO. ¿Ella?

ÁGUEDA. ¿Es difícil eso?

MARIANO. No. Pero te puedes quemar.

ÁGUEDA. Tendré cuidado. ¿Qué hay que hacer?

GARRAIZ. Pasar una mecha encendida alrededor del molde cuando echen la masa fundida dentro.

ÁGUEDA. Eso no es difícil.

MARIANO. ¿Y si te quemas?

ÁGUEDA. ¡Ca!

DON JULIÁN. Déjala, Mariano. Quizá haya algo de providencial en que ella quiera tomar parte en la obra.

MARIANO. Sí; pero que tenga cuidado.

ÁGUEDA. Lo tendré… lo tendré.

DON JULIÁN. ¿Está todo preparado?

MARIANO. Sí.

DON JULIÁN. ¿Cuándo empezamos?

MARIANO. Esperaremos un rato. (Se acerca a Águeda y empieza a hablar con ella en voz baja.)

GARRAIZ (A don Julián.) Mientras tanto, nosotros haremos la cuña para sujetar el volante al eje, ¿quiere usted?

DON JULIÁN. Vamos allá.

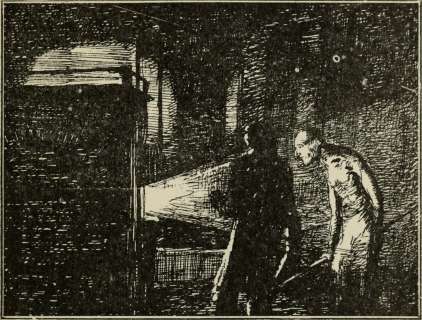

Garraiz entra en el taller de al lado, y trae, con las tenazas, un trozo de hierro candente.

GARRAIZ. ¿Y tendrá usted fuerzas para sujetar el hierro con las tenazas?

DON JULIÁN. ¡Vaya! Verás.

Don Julián sujeta el hierro en el yunque, y Garraiz lo machaca y va dándole forma, a los golpes uniformes de un martillo grande y de otro pequeño.

GARRAIZ. A ver si aprende usted el oficio.

DON JULIÁN. Sí. Pero me canso pronto. ¡Qué tosco es el trabajo del hierro, ¿eh?, pero qué grande!

GARRAIZ. Es un metal honrado.

DON JULIÁN. Es verdad, tienes razón. ¡Es un metal honrado!

GARRAIZ. Yo le tengo cariño al hierro.

DON JULIÁN. Yo también. Mira qué diferencia: el hierro ruge aquí, en el yunque, porque tiene algo del león; el alcohol silba en el alambique, porque tiene mucho de serpiente. Sí, es verdad lo que dices: el hierro es un metal honrado.

GARRAIZ. No, no crea usted que eso lo he inventado yo; me lo decía un pudelador de Bilbao, un viejo medio loco. Muchas veces le veía mirando la boca del horno con los ojos fijos, y le preguntaba: ¿qué haces ahí? Y me decía: el fuego me hace pensar; es mi amigo. Estaba loco.

DON JULIÁN. Si le digo a usted que estaba medio atontado…

DON JULIÁN. Era un buen hombre. Créelo.

Se oyen fuera nuevos gritos, voces y silbidos.

DON JULIÁN. ¿Qué pasará?

GARRAIZ. Algún otro grupo de mineros.

VOCES. ¡Mueran los burgueses! ¡Abajo los explotadores!

DON JULIÁN. Voy a ver quiénes son. (Deja las tenazas y va subiendo las escaleras de la plataforma del horno, y se asoma a la ventana. Se oyen gritos amenazadores.)

MARIANO. Salga usted de ahí, don Julián.

DON JULIÁN. ¡Si los conozco a todos! A mí me quieren como a un padre.

GARRAIZ. Por si acaso…

DON JULIÁN. ¡Ca, hombre! Voy a hablarles. (Trata de abrir la ventana. Al mismo tiempo se oye un tiro y el ruido de un cristal roto. Don Julián se retira con rapidez.)

ÁGUEDA. ¿Le han herido a usted?

DON JULIÁN. No, no. ¡Ingratos…! Les engañan.

MARIANO. Pero, ¿han disparado en contra de usted?

DON JULIÁN. En el fondo, no tienen la culpa.

MARIANO. No, ¡no tienen la culpa! Entonces, ¿quién la tiene…?

GARRAIZ. ¿Patrón? Creo que podemos empezar. El hierro está a punto.

MARIANO. Echa un poco más de carbón, y esperemos un momento.

Garraiz sube por la escalera, pasa, agachado, por debajo de la ventana, y echa carbón.

GARRAIZ. ¿Ven ustedes desde ahí cómo está el cielo? Parece de día.

De repente, toda la ventana se ilumina con un resplandor rojo.

MARIANO. El pueblo entero debe estar ardiendo.

Águeda se persigna y comienza a rezar.

DON JULIÁN. ¡Vamos! ¡No amilanarse! A fundir el volante.

MARIANO. Sí. ¡Y veremos quién vence!

Se preparan todos. Mariano coge una palanca y se acerca al horno.

MARIANO. ¿Estamos?

TODOS. Sí.

MARIANO. Vamos allá. (Abre con la palanca el tapón de arcilla y salta una nube de chispas, y una catarata hirviente de hierro se precipita por el agujero de salida del horno.)

VOCES (Afuera.) ¡Mueran los burgueses! ¡Abajo los explotadores!