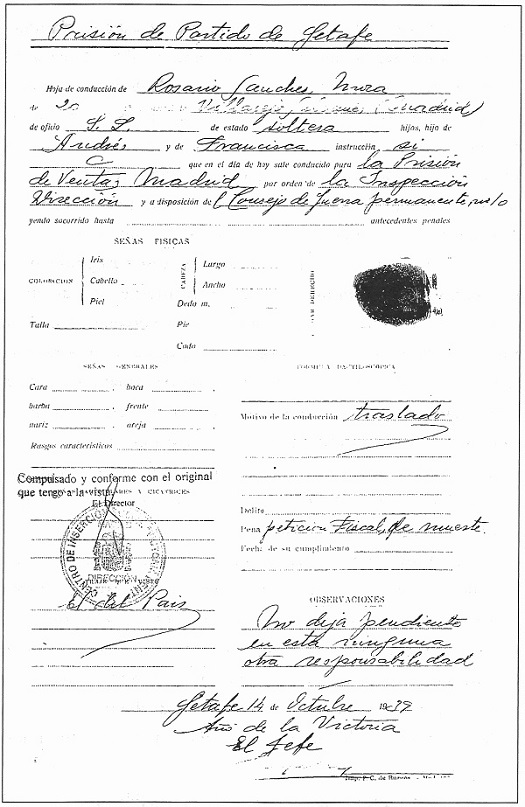

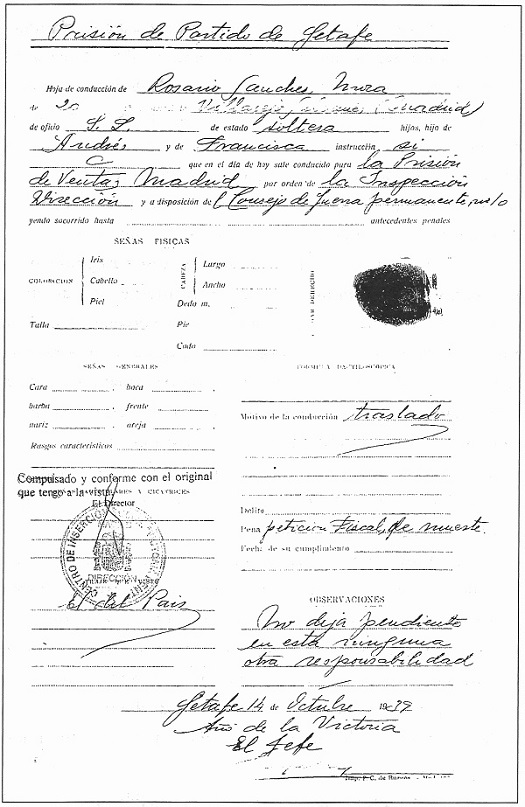

Ficha de Rosario en la prisión de Getafe.

9

Las chicas de Perales

Los detenidos de Villarejo eran enviados a la cárcel de Aranjuez, pero la masificación de dicha prisión hizo que llevaran a Rosario a la de Getafe, en la que convivían hombres y mujeres. Hacía escasamente un mes que gobernaban el centro penitenciario Eugenio Vargas y su esposa, María Irigaray. Ni un funcionario más. Tampoco había celdas. Los hombres estaban encerrados en el piso superior, y cerca de trescientas mujeres se repartían en tres estancias de la planta baja.

Don Eugenio, que así se hacía llamar por los internos, había ingresado en el cuerpo de funcionarios de prisiones en el lejano 1915 y había pasado por las prisiones de Daroca, en Zaragoza, la celular de Madrid, Barcelona, Mataró, Guadalajara y, ya en 1932, por la prisión reformatorio de Alcalá de Henares. Allí hizo carrera. Al año fue encarcelado en el centro el financiero multimillonario Juan March Ordinas, acusado de actividades económicas irregulares, y unos meses más tarde le ayudó a escapar a Gibraltar. Le cesaron de su cargo y se convirtió en un prófugo de la justicia. Regresó a Madrid de incógnito un mes antes del alzamiento para atender a su esposa, gravemente enferma, y la rebelión le pilló en territorio republicano. Se escondió en la embajada de Finlandia, una de tantas en las que se refugiaron muchos adalides de los rebeldes y emboscados de la Quinta Columna. La legación fue asaltada por los milicianos y él, detenido y encarcelado en la prisión de San Antón. Parecía que su buena suerte se apagaba, pero consiguió huir y se refugió en la embajada de Suecia, hasta que en abril de 1937 fue evacuado a Bélgica. Viajó a Alemania, y desde allí marchó en avión a la España nacionalista.

Toda esta peripecia la había descrito una y otra vez en los numerosos escritos que había remitido a las instancias oficiales del nuevo Estado, que terminó por reconocer su fidelidad fuera de toda duda y le promovió como responsable de la prisión de San Sebastián, primero, y de la de Barcelona, después, cuando la capital catalana cayó en manos de las tropas de Franco en enero de 1939. Desde entonces su carrera era fulgurante. Había organizado la prisión de Vic, pasado por la de Porlier, en Madrid, y desde el 20 de abril estaba al cargo de la de Getafe, que hasta su llegada fue gestionada por los falangistas. Durante semanas fue el único funcionario de la cárcel, que albergaba a una población de mil setecientos internos procedentes de los pueblos limítrofes: una cifra desproporcionada para la capacidad del recinto, lo cual le obligó a habilitar cuatro pabellones del hospital civil de San José para encerrar a trescientos detenidos. Doscientos presos más fueron alojados en las estancias destinadas a vivienda del director. Finalmente, el 12 de mayo, enviaron a la prisión a su mujer, María Irigaray, funcionaría del Cuerpo Auxiliar Femenino.

Ficha de Rosario en la prisión de Getafe.

Nada más ingresar, Rosario comprendió que estaba en el infierno. Los pozos negros que recogían las aguas fecales estaban anegados; no había agua, que llevaba un camión del Ejército, y el rancho era facilitado por un Batallón de Trabajadores: unas cuarenta raciones para trescientas mujeres. Hasta que los militares facilitaron algunos calderos, y otros que se encontraron abandonados, no comenzó a funcionar algo parecido a una cocina. El menú se limitaba a arroz y patatas guisadas con agua y pimentón.

Las internas no conocían las andanzas de don Eugenio, pero sí algunas de sus debilidades. Tenía una interna de confianza, Aguedita, que estaba presa por haber participado en la quema de imágenes de santos en la plaza de su pueblo. Contaban que ella sacó la de san Antonio de la iglesia y se puso a bailar con él antes de arrojarlo a las llamas. No lo hizo porque tuviera inclinaciones políticas, sino porque aquello le pareció una fiesta y se sumó a ella. Decían que podían caerle entre veinte y treinta años de prisión, y ella andaba todo el día como un alma en pena, apesadumbrada por su incierto futuro.

—Aguedita, tú no te preocupes, que no ha de pasarte nada —le decía don Eugenio en tono paternalista—. Anda, y ahora vente a mi despacho, que tienes que coserme unos botones.

Al señor director se le soltaban con frecuencia los botones de la bragueta, y obligaba a esta muchacha a que se los cosiera sin quitarse él los calzones. Aguedita se arrodillaba ante él, y con toda la precaución de que era capaz, daba puntadas tan rápido como podía.

—No tan deprisa, Aguedita, no me vayas a pinchar —le decía el director.

La verga se abultaba y amenazaba con salir por la abertura antes de que ella terminara. Se hacía entonces inevitable el roce de las manos con el miembro viril, mientras don Eugenio alzaba la mirada al techo.

—Ay, Aguedita, tú no tengas pena, que a ti, ni treinta, ni veinte años, ni nada. De eso me encargo yo.

Regresaba después con sus compañeras con la mirada fija en el suelo, roja de pudor, llorando.

—¡Ay, qué pena más grande!

—Señor Eugenio, ¿por qué no le dice a su señora esposa que le cosa los botones? Que a Aguedita no se le debe de dar muy bien cuando se le descosen con tanta frecuencia —le decía Rosario con el regocijo de sus compañeras, sorprendidas de tanta osadía.

Don Eugenio callaba y la fulminaba con la mirada.

—No te preocupes, que ya te darán a ti lo tuyo cuando te juzguen, y no va a haber quien te salve.

Las duras condiciones de vida no eran nada comparadas con las madrugadas en las que sacaban a los hombres a fusilar. El tintineo de una campanilla se colaba por las ventanas enrejadas para anunciar el paso del carro de la basura, que se utilizaba para trasladar a los condenados a muerte hasta el paredón. Se escuchaban las pisadas de las mulas, «toc, toc», y las ruedas de madera al rodar por la tierra. Los hombres, de pie, se sujetaban unos a otros, y a ambos lados del carromato caminaban guardias civiles y falangistas armados. Las descargas de los fusiles y los tiros de gracia resonaban en el silencio. La prisión permanencia en calma hasta que los primeros rayos de sol ponían la vida en marcha.

La existencia de Rosario discurría anodina mientras la causa que le había sido incoada seguía su marcha, ajena por completo a ella. Dos vecinos más de Villarejo, además del Chato Cuesta y Segundo Espejo, avalaban la denuncia de Serafín.

A Agustín Martínez, de treinta y seis años, un hombretón de anchas espaldas y piel renegrida por el sol en las largas jornadas de trabajo en el campo, le aconsejaron que compareciera ante el juez. Había sido secretario general de la CNT en el pueblo, y aunque él decía que había actuado emboscado para salvar a muchos vecinos, las siglas del sindicato anarquista no eran precisamente un aval. Podía tener problemas, así que declaró que Rosario había recabado informes sobre Serafín entre los partidos de izquierdas del pueblo, que él se negó y le amenazó con hacérselo pagar algún día.

Santiago Gutiérrez tenía diecinueve años y muchas ganas de prosperar. Trabajaba unas pequeñas fincas de sus padres, y ahora que las tierras de los rojos habían sido confiscadas, podrían corresponderle algunas. Confirmó la declaración de su compañero y añadió que sabía que la procesada era militante del Partido Comunista. También que el denunciante le había contado su detención en Madrid, y repitió lo que todos sabían: que Rosario había perdido una mano al intentar arrojar una bomba contra las tropas nacionales.

Dos testimonios más completaron el expediente: el del alcalde y el del presidente de la Comisión Informadora, creada para depurar las responsabilidades políticas de los vecinos durante la dominación roja. Pulcros oficios escritos a mano y avalados con el sello de un tampón describían a Rosario como una persona de gran inmoralidad, alentadora de masas e inductora de crímenes y vejaciones a personas de orden e ideales contrarios a los marxistas. Sin pretenderlo, incurrían en un error de bulto: dar por cierto que se jactaba de haber matado hombres como castillos y, sin embargo, no constarles que hubiera intervenido materialmente en crímenes. Pero esos eran pequeños detalles sin importancia cuando se tenía decidida de antemano la culpabilidad de la procesada.

El 19 de septiembre la causa estuvo lista para ser juzgada. Las pruebas acumuladas se recogían en un autoresumen que consideraba acreditado que Rosario «prestó servicios en el Cuartel General del cabecilla rojo el Campesino, actuando en diferentes frentes, y habiendo perdido una mano por explosión de una bomba que, según los repetidos informes y manifestaciones de los testigos, trató de arrojar contra las fuerzas nacionales en el frente de Somosierra, si bien ella aduce obedeció a un accidente casual.

»Que también se deduce del expediente que la inculpada se destacó en la persecución de las personas de orden, denunciando, según también confiesa, al vecino de Villarejo de Salvanés Serafín Alcázar, el cual fue detenido, trasladándose la inculpada a dicho pueblo para recoger informes acusatorios y acreditativos de ser dicho señor elemento de derechas, concurriendo también al juicio como testigo de cargo, y dando lugar a la condena de dicho señor, que milagrosamente logró salvarse, según declara.

»Que por cuanto aparece en el expediente y se deduce de los informes de las autoridades locales, ha de estimarse a la inculpada como elemento peligroso e indeseable para la nueva España no sólo por su reconocido izquierdismo, sino por su participación activa en contra de las personas de orden y de las Fuerzas Nacionales.

»Considerando que los hechos expuestos pueden ser considerados como constitutivos de delitos previstos y penados en el Código de Justicia Militar y en el bando declarativo del Estado de Guerra, y que a juicio del juez instructor se hallan conclusas y completas las actuaciones, remítanse al Consejo de Guerra Permanente a los fines de vista y fallo».

Con rutina, el fiscal redactó al día siguiente, 20 de septiembre, su calificación penal: «Adhesión a la rebelión militar del párrafo segundo del artículo 238, con el agravio del 173. Petición: MUERTE». Esa misma jornada se constituyó el tribunal que había de juzgarla.

La trasladaron por la mañana al Ayuntamiento, en el que se oficiaban los consejos de guerra con gran asistencia de público. Antes de entrar en la sala la recluyeron en una celda con otras siete muchachas, todas ellas de Perales de Tajuña, cuyas causas habían decidido refundir en una sola para agilizar los trámites. Llevaban presas desde agosto. Juana Brea tema veintinueve años; Eugenia Martínez, veinticinco; Fortuna Cediel, diecinueve; Dolores Fernández del Amo, cincuenta y uno; Carmen Martínez, veinticuatro; Francisca del Pozo, veintiocho y Ángeles Salado, veintisiete.

Carmen era la más asustada. Un vecino, Fernando Díaz, de dieciocho años, la acusaba de haberse alegrado de que los rojos se llevaran a quince compadres del pueblo, entre ellos el párroco, que después fueron asesinados en Paracuellos del Jarama, incluido ya en el martirologio nacionalista. María Velasco, también vecina, añadía a la acusación que la vio bailar a la puerta de su casa para celebrar las detenciones mientras gritaba: «Ya han acabado de contar los botones de la sotana del señor cura», y que cuando alguno de los familiares de los desaparecidos, conocedores de su militancia izquierdista, le preguntó qué iba a ser de ellos, les contestó: «No volverán de otro modo que no sea prensados como las sardinas en caja». También su marido, Moisés Zamorano, estaba preso en Aranjuez y desconocía qué habían hecho con él. No sabía, porque nadie se lo había comunicado, que el fiscal sólo le pedía seis años y un día de prisión mayor por un delito de «excitación a la rebelión».

Ella era la única a la que no había denunciado el alcalde, Pedro Cediel García. Dolores era la mujer del antiguo alguacil del Ayuntamiento, y ese era ya delito suficiente para condenarla. A Francisca la acusaban de haber inducido a su esposo a actuar contra las personas de derechas del pueblo, y de animar una huelga de panaderos del municipio antes del inicio de la guerra, lo que demostraba su carácter revolucionario. Eugenia, Fortuna y Ángeles habían intervenido en la destrucción de la iglesia parroquial y la primera, además, había utilizado el manto de la Virgen de la Soledad para hacerse una chaquetilla. Ella no lo había negado, pero alegó en su descargo que no sabía que aquellos trozos de terciopelo negro, que encontró en un taller del Socorro Rojo que cosía ropa para los micilianos, pertenecieran a la Virgen.

El reloj del Ayuntamiento marcaba las diez de la mañana cuando las sacaron de la celda y las subieron al salón de plenos, habilitado para celebrar los consejos de guerra. Bajo un enorme crucifijo y una fotografía de Franco había instalada una mesa corrida cubierta con tela color burdeos. Frente a ella, varios bancos de madera para los acusados, y más atrás algún otro y sillas para el público. Dos hombres habían sido incorporados en el último momento a la causa y se sentaron en el banco situado tras el que ocupaban Rosario y sus compañeras. Eran Martín Rodríguez, apodado Triunfa, y Rafael Gómez Hermida. El primero era vecino de Ciempozuelos, y decían de él que se había incautado de nueve mulas, un caballo, diez gallinas, tres ovejas y una cabra; aperos de labranza, mil treinta fanegas de cebada, trescientas ochenta de trigo, cincuenta de avena, setenta kilos más de simiente de alfalfa y doscientos de remolacha; setenta arrobas de aceite, dos mil de leña y cuatro mil de paja, además de cinco camas y cuatro colchones de lana, todo ello propiedad de su vecino Mariano Gutiérrez Barrios, hombre de derechas y orden. En verdad él no se había quedado con todo aquello, sino que en su condición de miliciano y tesorero de la Junta de Administración de Fincas Incautadas pusieron los bienes a su disposición para que los inventariara en los primeros momentos de la guerra. Cuando las tropas nacionales se acercaban en su avance a la localidad, marchó a Chinchón, y en 1938 su reemplazo fue llamado a filas e ingresó en el Cuerpo de Aviación. Nada sabía del destino final de los bienes. El pliego de cargos de su compañero de banquillo era más exiguo: militaba en el sindicato UGT y había recaudado fondos para las milicias entre los vecinos de Torrejón de Velasco.

Con ringorrango de uniformes y sables, el comandante Roberto Latorre, presidente del tribunal, entró en la sala seguido del capitán Domingo Teruel, ponente; y el también capitán Eusebio Rodríguez, el teniente José González y el alférez Benito Fernández, vocales. Tras ellos, el alférez Diego Romero, designado para defender a las acusadas.

Tras la lectura del resumen de las actuaciones, el presidente concedió la palabra al fiscal.

—De todo lo relatado por el señor secretario no puede inferirse otra pena que la de muerte para la susodicha Rosario Sánchez Mora por un delito de adhesión a la rebelión; la de doce años y un día para los procesados Martín Rodríguez, Rafael Gómez, Eugenia García y Fortuna Cediel, por un delito de auxilio a la rebelión; y sendas penas de seis años y un día para Dolores Fernández, Juana Brea, Ángeles Salado, Carmen Martínez y Francisca del Pozo. Es todo, señor presidente.

—Tiene la palabra el señor defensor.

—Con la venia de su señoría, este defensor solicita la libre absolución para todos los procesados salvo para Rosario Sánchez Mora, que, no obstante, pide sea considerada mera auxiliadora a la rebelión pues, aunque es cierto que sirvió en el Estado Mayor del Campesino, no lo hizo por satisfacer sus instintos criminales, sino por ganar las diez pesetas diarias que le daban, y por un afán de novelería y de presunción.

Rosario escuchaba asombrada la exposición de aquel hombre bajito y uniforme raído con el que no había cruzado ni una sola palabra y, pese a ello, se aplicaba por explicar las razones de su lucha en el frente.

El defensor prosiguió su exposición tras tomar un sorbo de agua para hacer más digeribles sus palabras, parte de una pantomima que se veía obligado a representar como muestra de las garantías legales que los vencedores daban a los vencidos.

—Solicito también a este tribunal que tenga en cuenta que la procesada tenía tan sólo diecisiete años cuando ocurrieron los hechos que nos ocupan, razón a mi entender suficiente para que se rebaje en un grado la pena que solicita el fiscal —concluyó con alivio.

Más seguro y cómodo en su papel, el acusador pidió la palabra al presidente para responder a su compañero de armas. Con el gesto altivo de quien se cree haciendo historia, y de paso justicia, hizo uso de su turno de intervención con la voz engolada.

—Si bien es cierto, como ha puesto de manifiesto el señor defensor en el uso previo de la palabra, que la acusada Rosario Sánchez Mora tenía diecisiete años cuando tuvo lugar el glorioso alzamiento nacional, no lo es menos que debemos considerarla autora de un delito continuado que duró toda la guerra, dentro de la cual cumplió los dieciocho años, y no ha lugar, pues, la eximente esgrimida por su defensa.

Rosario era la estrella de aquella vista. Ni fiscal ni defensor hicieron alusión en sus alocuciones al resto de acusados, que asistían como espectadores a la escenificación de un tribunal de justicia. Los presentes escuchaban boquiabiertos aquel despliegue de palabrería que no entendían, pero que confería a las peticiones de pena la condición de verdades absolutas.

Tomó la palabra el presidente:

—¿Tienen algo que alegar los acusados?

Se levantaron uno a uno para responder con un lacónico «no». Cuando le tocó el turno a Rosario, se puso en pie y clavó la mirada en los hombres que tenía frente a ella, dispuestos a dar carpetazo a aquel engorroso asunto, uno más de los que cada día les hacían perder su precioso tiempo.

—Quiero decir que aunque soy de izquierdas no he pertenecido nunca al Partido Comunista, como se me acusa. Tampoco es cierto que perdiera la mano al explotarme una bomba que iba a arrojar a las tropas nacionales. Estalló accidentalmente cuando me iba a hacer una foto con ella. También es mentira que haya denunciado a los vecinos de mi casa por ser de derechas: al contrario, a muchos de ellos les di comida durante la guerra.

En ocasiones como esta se sorprendía de lo que no sabía si considerar arrojo o simple estupidez. «¿Qué más daba?», pensaba, lo que pudiera decir a aquellos hombres que la sabían culpable de antemano. Era un gesto fútil, un arrebato de rabia y rebeldía que la reafirmaba.

—Se da por terminado este consejo de guerra. El tribunal queda reunido en sesión secreta para deliberar y dictar sentencia —levantó la voz el presidente.

Esperaron en las celdas preparadas en el edificio a que las convocaran para conocer la sentencia. Apenas intercambiaron algunas palabras de ánimo. A las chicas de Perales la gravedad de la pena que el fiscal solicitaba para Rosario les hizo sentirse aliviadas. ¿Qué eran unos años de cárcel frente al horizonte de verse ante un pelotón de fusilamiento? Ninguna contaba con la absolución, como había reclamado el abogado defensor para alguna de ellas, pero con suerte podían caerles seis años. ¿Y qué era eso ante la desgracia ajena?

El tañido del reloj de la iglesia dio las cinco de la tarde cuando las subieron a la sala de vistas. Entró después el tribunal, con cara satisfecha tras una comida copiosa regada con vino español. Les mandaron ponerse en pie y el ponente inició la lectura de la sentencia con gesto de fastidio y ganas de poner fin a aquello cuanto antes.

«Resultando, y así se declara probado, que a partir del 17 de julio de 1936, contra los poderes del Estado, asumidos por el Ejército y su función constitutiva, se desarrolló un alzamiento en armas y una tenaz resistencia, cometiéndose a su amparo toda suerte de violencias y desmanes, hechos en los que participaron los procesados en esta causa de la siguiente forma:

»Rosario Sánchez Mora se presentó miliciana y prestó servicios en el Cuartel General del cabecilla rojo el Campesino, donde perdió su mano por explosión de una bomba; denunció al vecino de Villarejo de Salvanés Serafín Alcázar, recogiendo los informes de cargo que presentó en el juicio en que se le condenó, y en el que actuó como testigo de cargo; se jactó en la casa donde vivía en Madrid de haber matado a hombres como castillos, y leyó por radio unas cuartillas dirigidas a las mujeres rojas. Tenía al principio de la dominación marxista diecisiete años, cumplidos el 21 de abril de 1936, hecho que se declara probado».

Continuó después la lectura de las acusaciones contra el resto de imputados, con breves interrupciones para tomar aire, y una vez concluida, dio paso a las condenas de que eran merecedores por los delitos cometidos.

«Considerando que los hechos que se declaran probados a Rosario Sánchez Mora constituyen un delito de adhesión a la rebelión militar, de los previstos y castigados en párrafo segundo del artículo 238 del Código de Justicia Militar con la pena de reclusión perpetua, sustituida por treinta años de reclusión mayor, esta es la pena que se ha de imponer a la procesada, que si bien tenía diecisiete años cuando principió la dominación marxista, y por ello le sería aplicable la atenuante especial de la minoría de edad penal, continuó adherida a la rebelión después de cumplir los dieciocho, como se deduce de la profesión de fe hecha en el acto del Consejo al decir que sigue siendo izquierdista».

La voz del ponente se fue apagando en la cabeza de Rosario, donde retumbaban como un eco las palabras «treinta años». Rosario no prestó atención al resto de fallos, que se repartían entre los doce y los seis años de reclusión, y las absoluciones de los dos hombres y de Ángeles Salado. Las sensaciones se arremolinaban en su cabeza. Había salvado la vida, pero le esperaba toda una vida encerrada. ¿Qué sería de ella? ¿Cómo se criaría su hija? Sería ya toda una mujer cuando ella quedara libre. ¿Y su marido? ¿Estaría vivo? Y si así fuera, ¿cómo podría encontrarla? Demasiadas dudas que no podían tener respuesta en ese momento.

Les hicieron esperar aún un rato hasta que el furgón en el que habían sido conducidas al Ayuntamiento les llevó de regreso a la cárcel. Caía la tarde cuando entró en las estancias de la prisión, donde le esperaba el director.

—¿Qué, Rosario, cómo ha ido el juicio? ¿Cuánto te han echado? —preguntó don Eugenio, deseoso de tomarse cumplida venganza por las impertinencias de aquella mequetrefe.

Rosario se llevó el dedo índice de la mano derecha al cuello y lo recorrió con él de oreja a oreja, como si se degollara con un cuchillo. Lo hizo con un gesto desafiante, como si ya nada le importara.

—A cada cerdo le llega su San Martín, y a ti ya te ha llegado el tuyo —dijo mientras desaparecía tras la puerta que daba acceso a las estancias.

Las compañeras se arremolinaron en torno a ella, y una le ofreció un bocado de chorizo y pan de un paquete que esa misma tarde le había llevado su familia.

—Vaya suerte, van a tener que condenarme más a menudo para poder comer algo de matanza —dijo para animarse.

Al día siguiente Rosario firmaba en presencia del director el testimonio de liquidación de su condena, que, descontado el tiempo que llevaba en prisión, no extinguiría hasta el 29 de junio de 1969. Era el primer trámite para preparar su traslado a la cárcel de Ventas, en Madrid, el mayor almacén de mujeres que pudiera imaginarse. Cuatro mil reclusas en un edificio pensado para cuatrocientas cincuenta. Si Getafe le parecía el infierno, estaba aún por vivir un encierro mucho más duro.