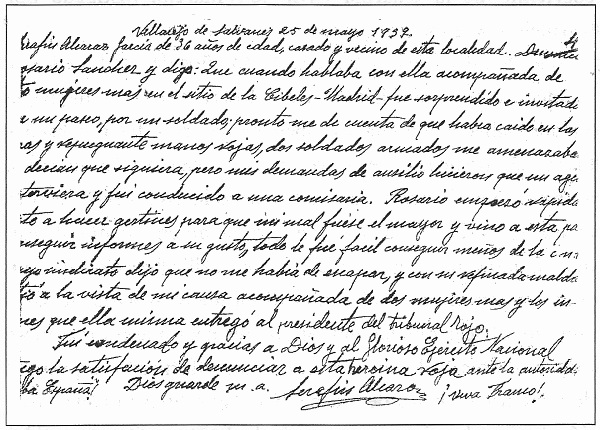

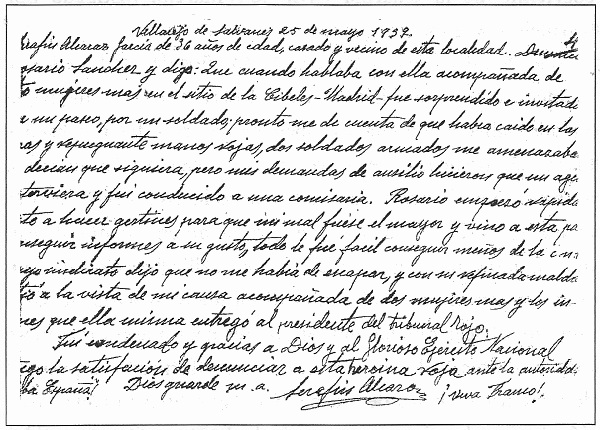

Denuncia contra Rosario que la llevó a la cárcel, firmada por su vecino Serafín Alcázar el 25 de mayo de 1939.

8

Prisionera

La irrupción en el campo de una fila de camiones y de soldados armados que se situaron alrededor de los cautivos obligándoles a reagruparse, como quien azuza a un rebaño para reunirlo, indicaba que su estancia en el Campo de los Almendros estaba a punto de concluir.

—¡Las mujeres y los niños a este lado!

La voz del oficial al mando, pistola en mano como muestra de su autoridad, llenó de zozobra a todos. Los iban a separar. El llanto de los más pequeños y los gritos de las mujeres contrastaba con el gesto grave de los hombres. Rostros adustos, impertérritos, falsos reflejos del torbellino interior que vivían, que arrastraba hasta las mejillas algunas lágrimas que enjugaban con el puño. El pudor de uno contenía la desesperación del otro, en una secuencia que evitaba cualquier síntoma de flaqueza.

Rosario buscó con la vista a su padre, de quien hacía dos días que no sabía nada. Dirigía su mirada a uno y otro lado, barriendo los rostros de toda aquella gente, que tras jornadas de insidia se revolvía ante el convencimiento de que nada mejor podía ocurrirles a partir de ese momento. Les separaban, y no sabían durante cuánto tiempo no volverían a tener noticias de sus padres, maridos, mujeres, hijos o hermanos. Se abrazaban y se miraban con toda la intensidad de que eran capaces, queriendo retener en sus pupilas el rostro del ser querido, para que nada ni nadie fuese capaz de borrarlo de sus mentes.

Los soldados pugnaban a culatazos por romper aquel laberinto de abrazos y manos entrelazadas, hasta que conseguían subir a los camiones a las mujeres con sus hijos, que al partir con rumbo desconocido agitaban sus manos en señal de despedida. Después, tras unos minutos de agitación, recuperaban la compostura, y los lamentos daban paso a un susurro de llantos. Rosario no lloró. Se abrazó a la maleta de su padre, como si fuese a él a quien abrazaba, y procuró no pensar.

El trayecto fue corto. Lo que tardaron en regresar a Valencia. Los camiones se fueron deteniendo a las puertas de los cines, cuyas carteleras anunciaban aún las últimas películas soviéticas, aunque ahora rotas o cubiertas por pasquines con la imagen del Generalísimo. Cuando su vehículo paró y le obligaron a bajar, tuvo tiempo de leer el nombre de la sala: «Cine Ideal». La situación le pareció tan cómica que esbozó una sonrisa. ¡Los fascistas la llevaban al cine! En cuestión de minutos el patio de butacas se convirtió en un enorme almacén humano. Ellas eran el espectáculo. Los primeros en entrar se acomodaron en los asientos, mientras el resto buscaba un lugar donde sentarse en los pasillos y bajo la pantalla.

—¡Silencio! —gritó un soldado que lucía una estrella de seis puntas en su gorra de plato—. Permanecerán aquí hasta que sean clasificadas. Deberán obedecer las órdenes que se les den y no provocar disturbios. Las revoltosas serán pasadas por las armas.

Permanecían en penumbra, como si estuvieran a punto de presenciar una proyección, con un calor intenso que pegaba la ropa a la piel y permitía seguir el recorrido de las gotas de sudor a lo largo del cuerpo, hasta que eran absorbidas por un pliegue de la blusa o de la falda. Los italianos que los habían custodiado en el puerto eran de nuevo los encargados de su vigilancia.

¿Cómo saber cuánto tiempo permaneció allí, si la noche y el día se confundían? Leche, la leche que tanto habían pedido algunas para sus hijos, fue el único alimento que recibieron. Un cazo de leche amarillenta y de sabor agrio que dejaba poso en el fondo de los cubos en que la llevaban, y que Rosario bebió con la misma repulsa que tomaba la que su padre le ofrecía siendo una niña. Al contrario que aquella, esta apenas tenía sabor y dejaba la lengua pastosa.

Una mañana, sin que nadie les hubiera preguntado nada, y menos aún explicado cuál iba a ser su destino, subieron de nuevo en los camiones rumbo a la Prisión Provincial de Alicante. Allí había ya miles de mujeres, que recibieron su llegada con la indiferencia de quien se cruza cada día con un vecino. Había muchachas jóvenes, ancianas y madres con niños de corta edad. Las recién paridas eran las más agitadas. Llevaban a su pequeño en el regazo, apretado contra el pecho, pendientes de su respiración. Algunos se iban apagando como una vela con el paso de los días, hasta que se consumían y su madre lanzaba un grito desgarrador al percatarse de su muerte.

En jornadas sucesivas se limitaron a preguntarle su nombre, apellidos y ciudad de procedencia. Nadie le inquirió la razón de que le faltase una mano. Sí lo habían hecho sus compañeras de reclusión, a las que Rosario contó con orgullo su paso por el frente. Algunas escuchaban su historia con la atención del niño al que relatan un cuento, y otras le reprochaban que hubiera acudido a las trincheras, un lugar reservado para los hombres.

—A saber qué habrá hecho esta allí rodeada de hombres —escuchaba comentar por lo bajo a algunas mujeres que recordaban las historias de prostitutas enviadas por la Quinta Columna para contagiar la sífilis y otras enfermedades venéreas a compañías enteras de soldados.

—¡Virgen fui al frente, y virgen volví de allí! —respondía Rosario airada.

No entendía que aquellas mujeres, madres, hermanas y esposas de milicianos, dudaran de la integridad de quienes habían empuñado las armas para defender la República.

—Sólo recibí el respeto de mis compañeros, que me trataron siempre como a uno más. Nunca pedí un trato especial por ser mujer, ni ellos me lo dieron. La lucha por la libertad no tiene sexo —exclamaba llena de indignación por aquellos comentarios.

Callaban entonces las comadres, a las que no lograba convencer de que ser mujer y soldado fuera algo compatible.

Al cabo de una semana las presas que habían dicho ser de Madrid fueron obligadas a montar de nuevo en camiones destartalados, que en esta ocasión les trasladaron hasta la estación de ferrocarril. Les esperaba un tren de mercancías en cuyas puertas se leía «sal de España», que daba cuenta del uso que había tenido antes de la guerra. Alguien había escrito con pintura, por encima de la leyenda, la consigna «¡Franco, Franco, Franco!» con que los fascistas engalanaban las paredes, sin darse cuenta de que ambas frases componían un contundente «¡Franco, sal de España!». Rompieron a reír por la feliz coincidencia, que corrió de boca en boca creando una algarabía de voces cuya causa no tardó en ser descubierta por los soldados.

Cuando hubieron montado, las puertas se cerraron tras ellas, dibujando en el interior líneas de luz causadas por los rayos de sol al colarse por las rendijas de los tablones de madera. Regresaban a Madrid, aunque ninguna sabía muy bien para qué, ni cuál sería su destino. Tal vez alguna de las prisiones que se habían habilitado en conventos para dar cobijo a los más de cuarenta mil prisioneros que los vencedores decían haber hecho en la capital.

Fue un trayecto de siete días, con continuas paradas en las que otras reclusas se iban sumando a las que ya abarrotaban los vagones. Siete días infernales en los que tuvieron que hacer sus necesidades en el vagón. Heces y orines se mezclaban con el olor de la paja esparramada en el suelo, generando un hedor nauseabundo al que terminó por acostumbrarse. No así a las picaduras de las pulgas. El picor de los pruritos y el calor hacían aún más insoportable la comezón que le recorría el cuerpo, y rascarse sólo le producía a Rosario un alivio momentáneo. Ella pensaba en su niñez, cuando entraba en la cuadra de casa y sus calcetines blancos se llenaban de insignificantes motitas negras a las que veía saltar. Su padre se chupaba el dedo índice y apuntaba hacia ellas. La saliva, decía, las impedía moverse, y entonces podía estrujarlas con las uñas de sus pulgares.

Ni siquiera aquel ambiente insalubre le quitó el apetito. Rosario conoció a Irene Palacios, hermana de Ángel y Alfonso Palacios, de la 46.ª División del Campesino, a los que ella había conocido en Alcalá de Henares. Con cuatro compañeras más lograron reunir un duro en perras chicas, con el que intentaron infructuosamente comprar pan en alguna de las estaciones en las que se detenía el convoy. Era el único momento en que las puertas se abrían, podían respirar el aire fresco del exterior, aliviar las latas con sus necesidades, y comprar algo a los campesinos que vendían sus productos en los andenes. Compraron churros. Un duro de churros que les supieron a gloria. Un lujo después de jornadas sin probar bocado.

—¿Por qué no nos darán un poco de café o de azúcar para mojar? —reían por lo inesperado de la compra.

Llegaron a la estación de Atocha a las tres de la madrugada. Las puertas se abrieron y les obligaron a descender a toda prisa. Llegaban sucias y cansadas, pero allí no les esperaba nadie. No había soldados para custodiarlas, ni vehículos para llevarlas a prisión. Eran libres y podían regresar a casa. Les costó hacerse a la idea y caminaron por los andenes todas juntas, con temor a separarse, ante la mirada de desprecio de los soldados. «¡Rojas!», decían en tono despectivo, como quien profiere el peor de los insultos. Poco a poco se fueron desperdigando. Aquella libertad ficticia se debía a la imposibilidad de los vencedores de identificar entre tantos prisioneros a quienes habían tenido responsabilidades en el bando enemigo. Lo mejor era dejarles marchar a casa, y que fueran los vecinos quienes denunciaran a los desafectos al nuevo régimen. La Falange había designado un responsable por inmueble, que les informaba puntualmente del regreso de huidos o de individuos peligrosos por su militancia política.

Al salir a la calle, el viento frío de la madrugada le golpeó en la cara. Estaba de vuelta en casa, aunque no sabía adonde ir. Estaba segura de que su madre habría regresado al pueblo con Elena, y marchar al domicilio de Carmen y Fermín, de quienes tampoco sabía nada, era comprometerles. Bastante habían hecho ya por ella. Irene le ofreció que fuera con ella a su domicilio al menos durante esa noche. No tenía dónde ir y aceptó. Además, allí no la conocía nadie.

El inmueble estaba situado en el número 4 de la calle de Columela. Era un edificio elegante en el que los padres de Irene llevaban años como porteros. Los vecinos habían dado cuenta de su buen hacer durante la guerra, en la que no sólo no denunciaron a ningún inquilino, sino que incluso habían ocultado el trasiego de fugitivos por alguna de las viviendas, y ese aval les había permitido salir indemnes y mantener el trabajo. No entendían de política. Si acaso eran republicanos como sus hijos, pero les pareció un deber de humanidad proteger a quienes habían convivido en aquellas escaleras durante años.

Rosario no era la única invitada. Otra muchacha más, militante del Partido Comunista, había buscado también refugio por indicación de Ángel y Alfonso, los hermanos de Irene, de quienes no sabían nada. Durmió con ella en un jergón que la familia desplegó en el salón. Hacía semanas que no dormía en una cama, y pronto la rindió el sueño, arropada por el calor de una sábana limpia y la lana del colchón.

No era conveniente salir a la calle, pero permanecer allí encerrada le parecía lo mismo que estar presa. Pidió a Irene que se acercara a su casa de la calle de Francisco Giner para confirmar la marcha de su madre y de su hija al pueblo. El domicilio estaba ocupado por un militar y su familia. Muchas casas de la capital habían sido arrebatadas a sus propietarios por los vencedores para alojar en ellas a nuevos inquilinos: gente moral y políticamente decente frente a la chusma marxista, que era arrojada a la calle sin miramientos; personas que de la noche a la mañana se veían desposeídas de todo cuanto tenían y obligadas a mendigar por las calles, cuando no eran enviadas a la cárcel sin acusación concreta o con la genérica imputación de «adhesión a la rebelión». Bastaba ser señalado con el dedo por alguno de los nuevos patriotas, o que la persona a quien buscaban no apareciera, para que los falangistas se llevaran detenido a alguno de sus familiares hasta que el fugitivo se entregara.

Una de las vecinas que les había ayudado a instalar el inodoro en los días felices del ya lejano 1938 se acercó a Irene cuando ya se marchaba. Le preguntó si era conocida de la familia, y le contó que Josefa, la madre de Rosario, había marchado a Villarejo de Salvanés con sus hijos una vez pudo recuperarlos, y que había dejado a Elena con su otra abuela. Después miró con sigilo a uno y otro lado y le pasó un papel en el que aparecía anotada su dirección. Irene le sonrió en señal de gratitud y regresó a casa con la alegría de haber cumplido con el encargo que su amiga le había encomendado.

Rosario no pudo contener la emoción cuando Irene le dijo que su hija estaba en Madrid al cargo de su suegra. Le pidió a su amiga un último favor, que le diera recado de que estaba de regreso en Madrid y de que le llevara a la niña a la calle de Columela para pasar unas horas con ella. Lo hizo a la mañana siguiente.

¡Qué alegría abrazarla de nuevo! Se habían separado durante menos de dos meses y, sin embargo, parecía que fuesen muchos más los que llevara sin verla. Le había crecido el pelo y los mofletes le abultaban la cara, como a una niña rolliza y feliz. Acababa de cumplir nueve meses. Fueron los días más felices desde hacía mucho tiempo, sólo empañados por el recuerdo de su padre y el temor al encuentro con su madre, a la que de alguna manera debía trasladar la sospecha de que había sido fusilado en aquel Campo de Almendros, del que aún guardaba su fragancia cuando cerraba los ojos.

En Villarejo la vida ya no era como antes. Los más pudientes alardeaban de sus camisas azules y sus insignias con el yugo y las flechas en el pecho, que les identificaban como militantes de la Falange. El correaje negro cruzándoles el pecho, la pistola al cinto y las botas lustradas daban realce a su figura amenazante. Otros, no tan poderosos, se habían arrimado a la sombra de sus amos y les acompañaban en sus batidas por las calles, armados con escopetas de caza y fusiles Mauser, como una guardia pretoriana. Muchos vecinos habían sido pasados por las armas, sus familias expulsadas de sus casas como apestadas y sus campos de cereales quemados.

Habían buscado sin cesar a Andrés, el presidente de Izquierda Republicana, aquel carpintero que llevaba a sus hijos al colegio con el gorro frigio y hacía colgar la bandera tricolor de una de las ventanas de su casa. Aquel hombre vehemente que había defendido a Lerroux y después a Azaña, cuando el primero se alió con las derechas para llegar al Gobierno. No le encontraron, y a cambio tomaron prisionera a Josefa, su mujer, cuyos cinco hijos quedaron al cuidado de su padre, el abuelo Paco. Estaba encerrada en la minúscula prisión que el Ayuntamiento tenía destinada a los granujas de perra gorda, a la espera de que su marido o su hija Rosario se dejaran caer por allí. Esta había acudido al pueblo una sola vez durante la guerra, pero su uniforme de miliciana y el revuelo que había generado entre las muchachas la habían significado entre los vecinos, que la apodaban la Pasionaria de Villarejo.

Josefa y otras mujeres de milicianos, a las que acusaban de haber profanado la iglesia y quemado en la plaza las imágenes de santos en los primeros días de guerra, eran víctimas del escarnio permanente. Con la cabeza rapada, eran obligadas a tomar ricino, y paseadas por el pueblo manchadas de sus propios excrementos por las diarreas. Los vecinos reían, unos con satisfacción, y otros con gesto fingido para no desairar a quienes desde sus monturas las apremiaban a caminar. La habían interrogado una y otra vez sobre el paradero de su marido, y ella había respondido la verdad, que no sabía nada de él desde que marchó al frente, y de eso hacía ya muchos meses. De su hija tampoco tenía noticias desde que escapó a Valencia, y no sabía si había conseguido huir. Ella había dejado a su nieta, la pequeña Elena, al cargo de su consuegra en Madrid cuando regresó al pueblo. Bastante tenía ya con cinco hijos como para criar a uno más sin apenas comida.

El encarcelamiento de Josefa no había sido la única represalia que los vencedores habían tomado contra la familia. Un hermano de aquella, electricista en la vecina Villaconejos, estaba encarcelado, y su cuñado Carlos, marido de su hermana Piedad, había sido conducido andando desde Getafe a Aranjuez y fusilado allí sin juicio previo por haber luchado del lado de la República. Su mujer estaba trastornada y permanecía todo el día sentada en el poyo a la puerta de su casa, moviendo la cabeza adelante y atrás mientras emitía un leve gemido. Si no hubiera sido por el abuelo Paco, habría muerto de pena. Él le daba de comer como a un niño y le acariciaba la cabeza intentando confortarla.

Carmelo Cuesta, el Chato Cuesta, de veinticuatro años de edad, labrador y jefe local de la Falange, y Segundo Espejo, de treinta y nueve años, un carpintero que odiaba al padre de Rosario porque era del gremio y siempre había tenido más trabajo que él, eran dos de los nuevos señores de la localidad. Les acompañaba, algo acomplejado por su nuevo papel, Serafín Alcázar García, que había sido liberado de la prisión madrileña de Ventas el mismo día que las tropas nacionales entraron en la capital. Él no olvidaba que por culpa de tres mozas del pueblo, Juliana, María y Rosario, había pasado más de un año en prisión. De las dos primeras sabía que estaban presas en Madrid, aunque no conocía el paradero de Rosario, contra la que había presentado una denuncia llena de falsedades en el cuartelillo de la Guardia Civil de Villarejo, instigado por Carmelo y Segundo.

«Yo, Serafín Alcázar García, de 36 años de edad, casado y vecino de esta localidad, denuncio a Rosario Sánchez y digo: que cuando hablaba con ella acompañada de otras dos muchachas más en el sitio de la Cibeles (Madrid) fui invitado a dar un paseo, y pronto me di cuenta de que había caído en las repugnantes manos rojas. Dos soldados armados me amenazaban y decían que siguiera, pero mis demandas de auxilio hicieron que un agente interviniera y fui conducido a una comisaría. Rosario empezó a hacer rápidamente gestiones para que mi mal fuese mayor. Vino a Villarejo para conseguir informes a su gusto, y dijo que no me había de escapar. Con su refinada maldad asistió a la vista de mi causa acompañada de dos mujeres más y los informes recabados, que ella misma entregó al presidente del tribunal rojo. Fui condenado, y gracias a Dios y al Glorioso Ejército Nacional tengo la satisfacción de denunciar a esta heroína roja ante la autoridad. ¡Viva Franco!».

Denuncia contra Rosario que la llevó a la cárcel, firmada por su vecino Serafín Alcázar el 25 de mayo de 1939.

Ajena a la situación de su madre, Rosario dudaba si instalarse en la casa con su suegra cuando una noche golpearon la puerta de donde se escondía. La confesión arrancada a su madre había permitido a los falangistas seguir el trasiego de visitas de su suegra con una niña de corta edad a aquella vivienda. Tuvieron la certeza de que se escondía allí, y Carmelo y Segundo se desplazaron hasta Madrid para tener el privilegio de detenerla.

—¡Abran a la Falange!

El hombre de la casa, un señor mayor que acompañaba sus pasos con el apoyo de un bastón, acudió con toda la premura de que fue capaz, mientras desde el exterior proferían gritos que despertaron a todo el inmueble. Su mujer aguardaba en el quicio de la habitación, con una bata liviana de verano y la mano en la boca, el desenlace de aquella situación mientras repetía en voz baja: «Dios bendito, Dios bendito». Le apartaron de un empujón y comenzaron a registrar el domicilio sin más explicación. Rosario intuyó que la buscaban a ella.

—No te preocupes, que vienen por mí —le dijo a su compañera de cama, que se tapaba asustada.

Cuando entraron en su estancia retiraron la sábana que las cubría y no tuvieron duda. Aquella muchacha a la que le faltaba la mano era su presa.

—Rosario, de esta no te escapas.

Dijo que la chica que compartía la cama con ella era la sirvienta de la casa, y que estaba allí porque una hija de los dueños era amiga suya de salir los domingos antes de que estallara la guerra. Las explicaciones no eran muy convincentes, pero era ella a quien habían venido a buscar y no tenían interés en perder el tiempo con otras. La pieza cobrada les bastaba. Montó en un coche negro que aguardaba en la calle, y por espacio de diez minutos vio desfilar ante sus ojos calles desiertas, cubiertas por el negro de la noche: un Madrid atemorizado.

La llevaron a uno de los numerosos centros de detención que la Falange había montado en la capital para depurar las denuncias de los ciudadanos de bien. Una manera de saldar rivalidades y conflictos personales pendientes. Era noche cerrada, y el joven que se hizo cargo de ella para encerrarla en una habitación en la que dormían mujeres acurrucadas le pidió que se detuviera un momento. Apoyó su fusil en la pared y comenzó a registrarla haciendo que buscaba algo. Pasó sus manos por sus muslos, recorrió sus nalgas y subió hasta los pechos esbozando una sonrisa picara. Rosario comenzó a gritar de asco y el guardián se dio por satisfecho.

A la mañana siguiente el Chato Cuesta y Segundo Espejo la esperaban en una habitación que tenía una silla por todo mobiliario. El primero apoyaba en ella su pierna izquierda, sobre la que descargaba sus brazos cruzados.

—Vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí? Ya te teníamos ganas, Rosario, pero antes de que te llevemos con tu madre al pueblo queremos que nos ayudes a encontrar a tu padre. Así estaréis toda la familia junta.

Calló.

—¿Sabes que te llaman la Pasionaria de Villarejo?

—No tengo tanta categoría —respondió con rabia.

—Y tu padre, ¿qué sabes de él? Si nos lo dices, tal vez consigas que no te fusilemos como a todos los de tu calaña.

Rosario avanzó con determinación hacia su interlocutor, hasta colocarse a un paso de él. Levantó entonces el puño hasta situarlo a la altura de sus ojos.

—No sé dónde está mi padre, pero si lo supiera tampoco se lo diría. Para que muera él, prefiero hacerlo yo —levantó la voz.

—Esta mujer no tiene más que veneno —dijo dirigiéndose a su compañero.

Después le dirigió de nuevo la mirada y le gritó:

—No tengas cuidado, que te vamos a dar tu merecido, y veremos si después opinas lo mismo.

Unas horas después fue conducida a Villarejo e ingresada en la prisión. Las mujeres ocupaban el piso superior y los hombres, el patio. Allí encontró a su madre en un estado lamentable, compartiendo encierro con trescientas mujeres más repartidas en tres camaranchones. Desde las ventanas asistían cada día al espectáculo de las torturas a las que eran sometidos sus compañeros. El patio disponía de un pozo frente al que los falangistas interrogaban a los presos y les exigían que se autoinculparan de la muerte de tal o cual vecino. Si se negaban, les ataban las manos a la espalda, anudaban la soga que sostenía la herrada a sus pies, y lo descendían boca abajo.

—A ver cuánto aguanta este.

Sumergido en el agua, de la que sólo sobresalían las piernas, al cabo de unos segundos la víctima comenzaba a agitar sus extremidades inferiores por la falta de aire. Dos hombres tiraban entonces de la cuerda y la polea giraba hasta ascender al preso, que abría la boca de manera desorbitada intentando respirar.

—¿Qué: fuiste o no fuiste tú quién «paseó» a don José?

Movía apenas la cabeza, sin proferir palabra, y era descendido de nuevo al fondo del pozo. Tras varias inmersiones algunos morían ahogados entre convulsiones. Otros se confesaban asesinos y allí mismo les descerrajaban un tiro en la cabeza o esperaban a la noche para fusilarlos contra las tapias del cementerio.

Rosario escuchó historias que hubiese querido no conocer: de muchachas que habían sido violadas por varios hombres y luego asesinadas o devueltas a prisión con la mirada ausente y la amenaza de volver por ellas en unos días.

—Zorra, cuéntale a tus padres lo que has hecho con nosotros para que sepan lo mujerzuela que eres. Como te has portado tan bien, tal vez volvamos mañana y nos divertiremos de nuevo.

«¡Cuánta maldad!», pensaba. De vez en cuando se acercaban hasta allí algunas de las que habían sido sus compañeras de colegio, muchachas con las que había jugado cuando era una niña, que ahora vestían camisas azules. Hacían proselitismo con las reclusas, hablándoles de la nueva moral de aquella España católica, apostólica y romana. De una de ellas recordaba que siendo unas chiquillas le había comentado muy bajito algo que había escuchado a su padre, que por el tono debía de ser muy grave. «Se ha ido el Rey», le dijo, y ella le respondió «¡qué alegría!», porque así lo había oído en casa. Aquella niña convertida en mujer le hablaba ahora de lo bien que se vivía en la Alemania de Hitler, y cómo la situación iba a ser igual en España.

—¿Sabes lo que te digo?, que si cambias el nombre de Alemania por el de Rusia, te creo —le espetó.

El único momento de alegría eran las visitas del abuelo Paco con un hatillo con un poco de comida. «¡Rosario, baja para que te demos lo que te han traído!», le gritaban para que descendiera al patio. «Tengo criada que me lo haga», contestaba desafiante por miedo a que también a ella intentaran hacerle algo. Pero nunca le tocaron un pelo. La denuncia había seguido su trámite y el cabo al mando del puesto de Villarejo, Lorenzo Martínez, dio curso a la misma después de que Serafín Alcázar la hubiera ratificado el 25 de mayo en una comparecencia en el cuartelillo. Estaba a disposición de la Benemérita, que ahora respondía de ella hasta que fuera juzgada por sus fechorías.

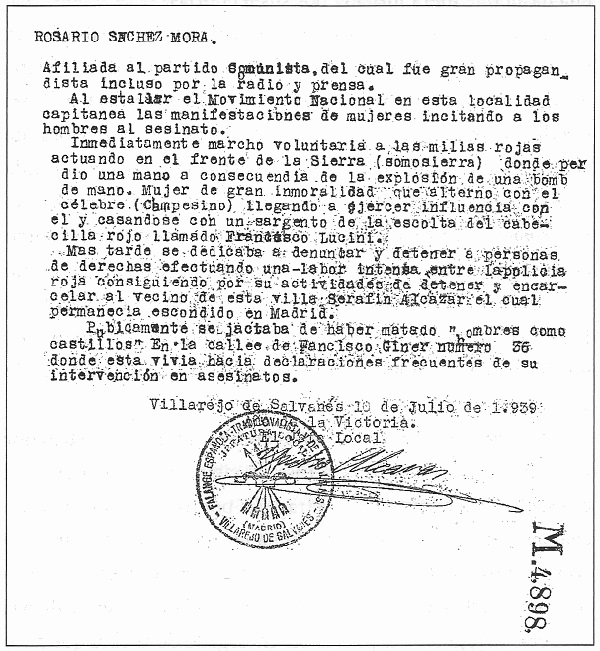

Carmelo Cuesta tuvo que conformarse con elaborar un informe de conducta, en su calidad de jefe local de la Falange, que dirigió al responsable del puesto de la Guardia Civil para que lo incluyera en su atestado: «Rosario Sánchez Mora, de veinte años de edad, natural de esta villa, casada o haciendo vida marital con Francisco Lucini, sargento que fue del cabecilla rojo El Campesino, es persona de absoluta confianza y gran prestigio del mismo, del que conseguía todo cuando le pedía. Esta se dejó decir ante algunos vecinos de la casa número 36 de la calle de Francisco Giner de Madrid, donde vivió durante el periodo rojo, que había matado hombres como castillos, y que no tenía miedo a nada ni a nadie.

»En otra ocasión, en que unos vecinos subían o bajaban por la escalera de la mencionada casa, la citada Rosario cruzó con estos, que iban comentando la tragedia por todos conocida de las célebres lentejas, y al oír esta dicha conversación los amenazó con una pistola, diciéndoles que eran fascistas, y en ese momento se puso a llamar por el teléfono que en el descanso de dichas escaleras hay, junto a la puerta del encargado de la obra que hace las veces de portero, para denunciarlas.

»También se sabe que ha actuado con armas contra los nacionales, como lo demuestra el hecho de haber perdido la mano derecha al intentar arrojar una bomba de mano en el frente de la sierra. Igualmente se sabe que se ha dedicado a la propaganda roja, habiendo hablado desde Unión Radio y escrito en la prensa en sentido totalmente antifascista.

»Se dedicó también a incitar el saqueo de casas de derechas, y a inducir a las masas a dar malos tratos y malos antecedentes de las personas de derechas. También se dedicaba a denunciar a cuantas personas de derechas conocía, como se acredita con la denuncia del vecino de esta localidad, Serafín Alcázar.

»Y para que conste, y en ayuda de la justicia, firmo la presente en Villarejo de Salvanés, a 27 de mayo de 1939, Año de la Victoria».

Informe de la Falange incorporado al sumario.

El cabo Lorenzo se aprestó con toda diligencia a concluir su atestado. Tan sólo le quedaba tomar declaración a la acusada.

Rosario lo negó todo.

«Preguntada a qué partido político estaba afiliada y varias preguntas sobre su conducta social, dice que a pesar de ser de izquierdas no ha estado afiliada a ningún partido político ni sindical; que estuvo de miliciana en el frente de Somosierra, como cocinera y sirviendo desde luego a los milicianos rojos en todo cuanto se presentaba», escribió el cabo Lorenzo a pluma, con letra bastarda y ostentosas versales en cada punto y aparte.

«Que no ha hecho propaganda izquierdista, aunque sí ha hablado mal del Ejército Nacional. Que no ha intervenido en la destrucción de imágenes ni objetos sagrados; que personas animadas por su intervención no ha sido ninguna. Que no es verdad que en la calle de Francisco Giner dijera a nadie que había matado a hombres como castillos. Que es mentira que amenazara a los vecinos con una pistola. Que estuvo en el frente de Somosierra mes y medio, y que estando en dicho frente, al quererse hacer una fotografía con una bomba de mano le explotó, destrozándole la mano».

Al llegar las preguntas sobre su vecino Serafín, no quiso negar el incidente que tanto le había inquietado cuando se produjo. Recordaba ahora que durante días había rumiado lo sucedido; cómo había intentado permanecer al margen; y cómo sus compañeras la embaucaron para que firmara la denuncia. Pasó semanas dándole vueltas a la cabeza al destino de Serafín, hasta que el transcurrir de las jornadas diluyó el suceso.

«Que es verdad que estando en la plaza de la Cibeles en compañía de Juliana García y María Toloba se encontraron con Serafín Alcázar, y como es del pueblo se pararon a hablar con él, y al poco tiempo de conversación discutieron sobre cuestiones políticas, diciendo el Serafín que era de derechas y que en cierta ocasión dio diez duros a un criado suyo para que quemara el centro socialista. Que estando en esta conversación se acercaron varios soldados, e inmediatamente la Policía los detuvo a todos, llevándolos a la comisaría. Que una vez en ella fueron todos interrogados, acusando a dicho Serafín la citada dicente de que era de derechas, quedando detenido, marchando la que declara y las otras mujeres cada una a su domicilio. Que el día que se celebró el juicio acudió la dicente y María Toloba citadas por el juzgado y entregaron un informe que vinieron al pueblo a recoger, en el que aparecía Serafín Alcázar como elemento de derechas. Que con dicho Serafín no tenía amistad ni enemistad, y que no tiene más que manifestar».

Dos días más tarde, el cabo instructor Lorenzo Hernández hizo entrega de la detenida al juez militar, capitán de infantería Luis Ortiz de Rosas, que abrió el procedimiento sumarísimo de urgencia número 34 378 y decretó su traslado a la prisión de partido de Getafe, en la que ingresó el mismo 29 de mayo.