Publicación del poema de Miguel Hernández y el dibujo dedicados a Rosario Dinamitera en el diario Frente Rojo el 26 de diciembre de 1937.

4

La retaguardia

Los hombres del Campesino fueron trasladados a finales de octubre desde el frente de la sierra a Madrid para participar en su defensa. Los fascistas habían tomado Alcorcón y el aeródromo de Cuatro Vientos, y por Pozuelo de Alarcón, Aravaca y Humera amenazaban con entrar en la capital. Les fue encomendada la defensa de aquella línea, que sostuvieron hasta que el 16 de noviembre recibieron la orden de retirarse a Alcalá de Henares para reorganizarse tras las cuantiosas bajas sufridas. El batallón de Valentín González había perdido cuatrocientos de sus mil hombres.

En Alcalá aquel batallón de choque, de tan sólo unos centenares de voluntarios, creció hasta convertirse en la 10.ª Brigada Mixta, con más de tres mil hombres. Había entre ellos muchos campesinos de Villa de Don Fadrique (Toledo) y Villarejo de Salvanés, y también obreros, estudiantes e intelectuales que se habían sentido atraídos por las gestas de aquella unidad y la figura de su jefe. La nueva brigada tenía sus tropas repartidas en varios acuartelamientos, uno de ellos instalado en un antiguo colegio femenino, el Lope de Vega, situado en la calle de San Bernardo. Rosario acudió a él en busca de noticias de sus compañeros y con la intención de alistarse de nuevo.

Días antes había pasado un reconocimiento médico en unas dependencias del Ayuntamiento en la calle de Barceló, a cuyas puertas se agolpaban los heridos en el frente para que un tribunal valorara si eran aptos para regresar a él o pasaban a clases pasivas con una pensión. La gravedad de su mutilación no dejaba lugar a dudas y los galenos le asignaron una paga de diez pesetas diarias, el mismo salario de un soldado. Un sueldo suficiente para vivir, pero que a Rosario no le hizo desistir de su decisión de reintegrarse al Ejército, aunque no fuese ya en primera línea de fuego.

Durante varios días acudió al cuartel para preguntar por el Campesino. No conocía a nadie, y por más que buscó una cara familiar que le ayudara en sus pesquisas, no recibió más que negativas por respuesta. Su insistencia dio fruto pasadas unas jornadas, cuando un oficial con el que había coincidido en varias ocasiones trasladó a Valentín González que una joven que se hacía llamar Chacha, a la que faltaba la mano derecha, preguntaba insistentemente por él.

—Esa muchacha ha estado con nosotros en la sierra. Tráetela para acá enseguida.

Pasados los primeros meses de guerra, cuando todas las manos fueron pocas para defender Madrid, el Campesino había renunciado a tener mujeres en su tropa. Sólo las que habían peleado con él desde los primeros instantes, que él consideraba unos milicianos más, sin distinción de sexo, se mantenían en sus compañías. «En la retaguardia hay mucho trabajo que hacer», decía, «y ellas pueden desempeñarlo mucho mejor que los hombres».

Rosario se trasladó a Alcalá de Henares, donde la 10.ª Brigada había instalado su comandancia en el convento de las clarisas, mientras el grueso de sus tropas permanecía acuartelado en el Hospital Psiquiátrico Provincial, un imponente edificio recién construido que era conocido como «el Manicomio». Era una edificación enorme, provista de grandes salones y habitaciones desnudas que no habían llegado a ser inauguradas, y que ahora ocupaban los soldados, que descansaban tras batirse en alguno de los frentes de batalla antes de ser enviados a otros. Allí recibían también instrucción militar los recién incorporados para cubrir las bajas sufridas en combate.

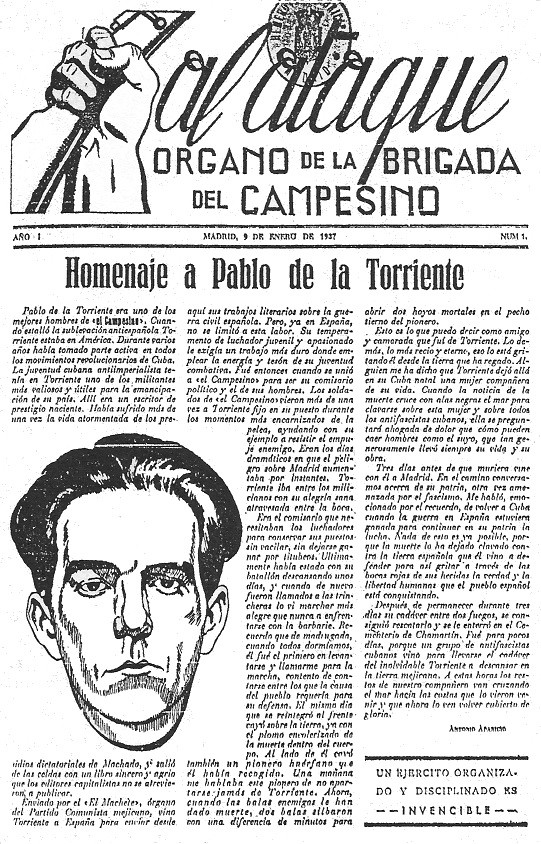

Rosario fue destinada al Comité de Agitación y Propaganda del Comisariado de la División, encargada del reparto del diario Mundo Obrero, de la organización de la biblioteca y de los actos culturales para los soldados. El comisario político de la unidad era en ese momento el cubano Pablo de la Torriente, que había sustituido a Valeriano Marquina, trasladado a otra unidad. Tenía treinta y cuatro años de edad y era natural de San Juan de Puerto Rico, aunque se había criado en La Habana, donde su familia se instaló cuando tenía sólo cinco años. Su padre era natural de la localidad santanderina de Hermosa, y él había viajado a España por primera vez siendo un niño, en 1903, para asistir en Santander al entierro de su abuelo paterno, el ingeniero Francisco de la Torriente Hernández.

Pablo había llegado a Madrid a finales de septiembre de 1936 procedente de Nueva York, donde vivía exiliado desde la primavera de 1935 por sus actividades contra el régimen cubano. Un mitin a favor del Frente Popular celebrado en Union Square le decidió a trasladarse a nuestro país. Lo hizo como corresponsal de guerra del diario El Machete, órgano del Partido Comunista mexicano, y de New Masses, la revista de los comunistas norteamericanos. «He tenido una idea maravillosa: me voy a España, a la revolución española. A ver un pueblo en lucha. A conocer héroes. La idea hizo explosión en mi cerebro, y desde entonces está incendiado el bosque de mi imaginación», escribió a su familia días antes de partir.

En la capital presenció el primer desfile de mujeres por las calles principales. Mujeres jóvenes y viejas, cocineras, operarías y modistillas de los radios del PCE y de la JSU gritando consignas: «Hombres al frente, mujeres a la retaguardia», «primera, segunda y tercera, los hombres a la trinchera», «una, dos, tres y siete, los hombres al frente».

Pasadas unas jornadas, consiguió un salvoconducto para viajar a Somosierra. Allí entrevistó al Campesino, del que tanto había oído hablar, y se sumó a sus hombres. Escribir, dijo, le parecía poca aportación a la lucha por la libertad, y desde entonces peleó con la pluma y el fusil. Lo hizo en Pozuelo y Boadilla del Monte, y en la retaguardia de Alcalá. Mientras esperaba ser enviado a otro frente de batalla, organizaba actos políticos en la nave de una iglesia para levantar la moral de los milicianos.

Su condición de hombre de letras le había permitido conocer a algunos de los integrantes de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, que tenía su sede en el palacio de los Heredia-Spínola, en la calle del Marqués de Duero, número 7, a los que invitaba para que hablaran a los soldados. A dos de ellos, los poetas Miguel Hernández y Antonio Aparicio, los había incorporado al Comisariado de la Cultura de la brigada y preparaba con ellos la edición de un periódico con el nombre de ¡Al Ataque! y otro mural.

Pablo no era el único cubano de la brigada, en la que también peleaba Policarpo Candón, de treinta y un años, natural de Cádiz, aunque su familia marchó a Cuba y allí se crio. Como su compañero, luchó contra la dictadura del presidente Gerardo Machado, y había viajado a España para defender la República. Rosario hizo amistad con ambos. Le gustaba escucharles hablar con ese tono envolvente y meloso de voz que le sonaba a música.

La proximidad de las tropas fascistas por el sur había provocado el éxodo a la capital de miles de familias desde los pueblos del extrarradio, asustadas por las historias que contaban de legionarios y moros, de los que se aseguraba violaban a las mujeres y mutilaban los cadáveres de los hombres como si se trataran de trofeos. Entre los desplazados estaba Andrés Sánchez, el padre de Rosario. Él no tenía miedo, pero había llegado a la conclusión de que seguir en Villarejo no era seguro ni para su mujer ni para sus cinco hijos. Rosario les llevó con ella a Alcalá. A su padre le colocó en la carpintería de la brigada, y a su madre la empleó cosiendo ropa para los soldados. Sus cinco hermanos fueron evacuados a zonas más seguras y alejadas del frente. Aurelia, la mayor, y Piedad, la más pequeña, marcharon a una guardería del Socorro Rojo en Alicante; y Elena, Rianxares y Agapito viajaron a Gerona acogidos por familias de Izquierda Republicana que se ofrecieron a cuidar a los hijos de los compañeros que permanecían en Madrid. Pese a la ausencia de sus hermanos, para Rosario la vida pareció recuperar cierta normalidad por la rutina del trabajo y la proximidad de sus padres.

La estancia en Alcalá fue corta, apenas unas semanas. El Campesino trasladó su Estado Mayor a Ciudad Lineal, primero, y a un chalé en el número 11 de la calle de O’Donnell de Madrid, después. Rosario se fue con él a la capital para hacerse cargo de la centralita del edificio. Debía filtrar las llamadas y dar cuenta de cualquier conversación que considerase sospechosa de traición. La vivienda estaba rodeada de una frondosa vegetación que le otorgaba el aspecto de una residencia de vacaciones, y disponía de un enorme patio interior que comunicaba con otra edificación baja en la que se instalaron las oficinas del comisariado, a las que se accedía desde la contigua calle de Menéndez Pelayo. Su puesto de trabajo era una minúscula habitación sin ventanas situada en la entrada. La puerta permanecía siempre abierta para impedir el ahogo que provocaba aquel espacio reducido, lo que le permitía escrutar a los que acudían a traer y llevar recados o a entrevistarse con los mandos, y de paso distraer las horas.

Para su sorpresa, tres muchachas de Villarejo fueron destinadas al Estado Mayor: Juliana García, su hermana Carmen y María Toloba. Las dos primeras se turnaban con ella y con otra joven llamada Dorita en el teléfono, y la segunda trabajaba en la cocina. No las había tratado en el pueblo, aunque sabía que a la familia de María la conocían como «los Gitanos», y allí supo que ambas eran cuñadas.

María estaba casada con un hermano de Juliana, de nombre Cirilo, y ella misma tenía un hermano falangista del que no sabía nada desde el inicio de la guerra. Cada día se las ingeniaba para que el monótono menú de legumbres pareciera distinto, aunque sólo fuera en el nombre de los platos.

—¿Qué tenemos hoy para comer, María? —le preguntaban esperando una sorpresa.

—Crema de Esaú —contestaba ella, y llenaba los platos de una pasta espesa de color marrón.

—¡Esto son lentejas! —respondían tan pronto como se llevaban la cuchara a la boca.

—Pues eso te he dicho, crema de Esaú —respondía ufana de la ignorancia de sus compañeros, y les contaba entonces la historia de Esaú y Jacob, los hijos de Isaac, el primero de los cuales había cedido los derechos de la primogenitura a su hermano, y con ello la bendición de su padre, a cambio de un guiso de lentejas.

—¿De dónde sacas tú esas historias? —preguntaban sorprendidos tras haber escuchado como niños su relato.

—Del libro del Génesis, de la Biblia.

—Teníamos que haberte fusilado, y descuida que no lo hagamos todavía —reían.

En otras ocasiones, las gachas con harina de almorta, los boniatos y las pipas de girasol dejaban poco margen para la imaginación.

Juliana era la mujer de un hermano del Campesino, Teófilo González, al que todos conocían como el Chato, que era el jefe de la sección de muleros, encargada del traslado de armas, municiones y comida en mulas a los frentes a los que era enviada la tropa. Pese a no saber leer ni escribir, se había ganado los galones por su arrojo. Alta y morena, peinada con una media permanente y de ademanes resueltos y decididos, tenía una gran habilidad para poner y quitar las clavijas de la centralita que permitían las comunicaciones. Lo hacía a una velocidad pasmosa que dejaba boquiabierta a Rosario, quien necesitaba su tiempo para manejar aquel artilugio, para ella más complicado que el mosquetón que había utilizado en la sierra.

El círculo más próximo al Campesino en aquel edificio lo completaban otras dos mujeres: Felisa Moreno, su secretaria, y Juana Rodríguez Corroto, su mujer. Se habían casado en 1928 en Toledo y tenían tres hijos, que permanecían evacuados en la misma guardería del Socorro Rojo en la que estaban dos hermanas de Rosario. Juana era una mujer de carácter, que en más de una ocasión, antes de la guerra, había abofeteado a su marido cuando regresaba borracho a casa, y a la que el ahora jefe militar no dejaba inmiscuirse en nada: «Tú, por las cosas de la brigada, ni te intereses», le decía alzando la voz cada vez que le preguntaba sobre sus planes en el frente. Ella disculpaba las maneras de su marido, que justificaba en la dureza con la que le había tratado la vida.

—Cuando tenía once años —le contaba a Rosario—, su madre le dijo: «A ver qué traes a casa, que el pan no se cuece solo», y se puso a trabajar en un tajo tirando de una carretilla. Iba a la escuela de vez en cuando, hasta que le echaron de ella cuando tenía once años. ¡Cómo va a ser este hombre, si no tiene más instrucción que la mala vida que ha llevado!

La habitación del matrimonio daba pared con pared con la que Rosario compartía con Felisa, desde la que escuchaban con rubor los encuentros amorosos que ambos mantenían cada vez que el guerrero recalaba en su cuartel general tras días o semanas de ausencia.

Algunas tardes, cuando Dorita se hacía cargo del teléfono, Rosario salía de paseo con María y Juliana. En ocasiones se perdían por el parque del Retiro, y en otras enfilaban por la calle de Alcalá abajo hasta llegar a la plaza de la Cibeles. Allí paraban en el café Lyon, enfrente de Correos, a tomar una taza de malta, porque no había café. Subían por la Gran Vía o se encaminaban hacia la Puerta del Sol. Iban cogidas del brazo y riendo ante la mirada de soldados de permiso que se ofrecían a invitarlas a tomar un refresco en algunas de las terrazas que los bares tenían instaladas en la calle. También iban al cine a ver alguna de las películas rusas que invadían las carteleras, como Los marinos del Cronstad o El carnet del partido, que exaltaban los valores bélicos y revolucionarios, o al teatro Cómico, donde interpretaban El sostén de la Milagros.

En otras ocasiones les bastaba con acercarse hasta algunos de los hoteles en los que se alojaban los visitantes extranjeros, desde periodistas hasta delegaciones políticas o asesores soviéticos, para ver si reconocían a algún personaje famoso, o si la jactancia de algún desconocido les permitía intuir que se trataba de alguien importante. El hotel más popular de todos era el Florida, situado en el número 1 de la plaza del Callao, desde cuyas ventanas se podía ver y oír el fragor cercano del frente de la Ciudad Universitaria. Por eso era uno de los preferidos de los informadores. Aquella era la frontera. Encaminarse más abajo, en dirección al cine Coliseum y la plaza de España, era una osadía que podía pagarse con la vida.

Algunos hoteles, como el Palace, eran utilizados como hospitales militares, y otros eran controlados por las centrales sindicales CNT y UGT, que tenían abonos mensuales de comidas que repartían entre sus militantes. Los hoteles Nacional, Savoy, Mediodía, Asturias, Inglés, París, Victoria, Roma, o los restaurantes Biarritz, Molinero, Angulo y el café Comercial eran establecimientos en los que la soldadesca reponía fuerzas sin pagar un céntimo. La Junta Delegada de Defensa se había visto obligada a tomar cartas en el asunto dictando una ordenanza que regulaba el funcionamiento de la industria hostelera para poner coto al desbarajuste existente en estos establecimientos, que en muchas ocasiones eran obligados a alojar milicianos de manera gratuita.

Los frecuentes bombardeos no eran obstáculo para que muchas tardes las calles se llenaran de señoras que paseaban con sus niños de poca edad cogidos de la mano. Sólo el silbido de los proyectiles de artillería rompía la armonía de aquella estampa. Los transeúntes corrían entonces en busca de un portal cubierto con sacos terreros donde ponerse a resguardo. Quienes no tomaban la dirección adecuada, o no tenían tiempo de alcanzar un refugio, y eran alcanzados por el impacto, quedaban muertos sobre las aceras. Sus cuerpos permanecían tendidos a la espera de que llegaran las ambulancias para llevarlos al depósito de cadáveres. Después, la vida continuaba como si nada hubiese ocurrido, y los más atrevidos entonaban canciones que reivindicaban la determinación de los sitiados.

Madrid, qué bien resistes,

Madrid, qué bien resistes,

Madrid, qué bien resistes,

mamita mía, los bombardeos,

los bombardeos.

De las bombas se ríen,

de las bombas se ríen,

de las bombas se ríen,

mamita mía,

los madrileños,

los madrileños.

El Ministerio de Gobernación había decretado el toque de queda, y a las diez de la noche los establecimientos de hostelería y de espectáculos cerraban sus puertas. Desde las once, y hasta las seis de la mañana, estaba prohibido circular por la calle, salvo que se dispusiera de una autorización. La ciudad se recogía sobre sí y el negro de la noche, más oscuro aún por la ausencia de luces para dificultar los bombardeos enemigos, se comía edificios y siluetas. En los lindes de la ciudad, grupos de soldados velaban el sueño de sus moradores en los puestos de control situados en Ventas, el paseo de las Delicias, la escuela de ingenieros en la Ciudad Universitaria, el asilo de las Hermanitas de los Pobres, en el número 44 de la calle del Príncipe de Vergara, en el 20 de la calle del General Ricardos, o en el 66 de la de Méndez Álvaro Una de aquellas tardes, mientras las tres amigas paseaban por la plaza de la Cibeles, ocurrió un hecho inesperado.

—Mira quien va por ahí —dijo María.

Un hombre de mediana edad, la piel morena, curtida y cuarteada por las labores del campo, caminaba a paso ligero intentando pasar desapercibido, como si se tratara de un fugitivo. Sus miradas se encontraron durante un instante antes de que el desconocido retirara la suya para perderla al frente, como si no se hubieran visto.

—Os digo que miréis quién va por ahí —insistió—. Es Serafín.

—¿Qué Serafín?

—Serafín Alcázar, uno de los fascistas del pueblo.

—No puede ser.

—Vamos a pararle y le llevamos a la División.

Rosario pidió a María que le dejara en paz, pero esta gritó su nombre y el hombre huidizo no tuvo más remedio que detenerse. Esgrimió una mueca amable, forzada por las circunstancias, sabiéndose descubierto.

—¿Qué hace un fascista como tú por aquí? ¿Cómo es que no te han fusilado y te han dejado escapar? —le gritó María presa de una cólera que le desbordaba la voz.

Serafín quiso explicarse, decirles que él no quería meterse en líos y que no estaba de acuerdo con aquella maldita guerra que no había traído más que desgracias a todos. Se había venido del pueblo porque el ambiente allí era hostil y había pensado que tal vez en la ciudad todo sería más fácil. No quería líos, sólo vivir tranquilo.

—Tú nos acompañas hasta el cuartel, que te vamos a denunciar. Los fascistas como tú no pueden andar sueltos por la calle —gritaba María mientras Juliana le cogía del brazo y hacía ademán de llevarle con ellas.

Rosario conocía a Serafín de vista. Su familia era de derechas, pero nunca habían tenido un percance. Durante años él y su padre se limitaron a guardar sus diferencias tras el silencio, y a ignorar a los vecinos que consideraban de izquierdas cuando se cruzaban con ellos. Todo el mundo se conocía en el pueblo.

Las voces de María y Juliana, y los ruegos de Serafín, llamaron la atención de un policía, que se acercó hasta ellos para averiguar qué ocurría. Terminaron los cuatro en comisaría, donde formalizaron una denuncia contra su vecino, que quedó detenido en las dependencias. Se le abriría un proceso del que ya les avisarían para que testificaran contra él. De momento habían librado a la capital de un enemigo.

Rosario no pudo dormir esa noche. Era cierto que Serafín era un fascista, y que ella no habría dudado en matarle si se lo hubiera encontrado en el frente. Allí disparó contra un enemigo invisible sin sentir el menor remordimiento. Luchó para matar y morir si hubiera sido necesario, pero aquello era diferente. Serafín no era mala persona. Tenía treinta y tres años, estaba casado y trabajaba las tierras de labranza de su familia. No le sentía como un enemigo, y sin embargo, María la había enredado para que estampara su firma en una denuncia que temía pudiera costarle la vida. Sólo el paso de los días le hizo olvidarse de aquel episodio: diluirlo en la memoria como algo ajeno. Las mismas caras repetidas día a día terminaban por convertir los rostros anónimos que acudían al chalé de O’Donnell en caras reconocibles, con nombres y apellidos; con algunas de las cuales, a fuerza de cruzar miradas y saludos, terminaba por entablar conversación. Antes de que eso ocurriera, cuando los rasgos se volvían familiares pero pertenecían aún a desconocidos, le gustaba inventarles historias. Se imaginaba sus vidas desprovistas de uniformes. El muchacho alto y delgado como un junco que caminaba a toda velocidad era músico y tocaba la trompeta en un café de la plaza de Santa Ana. Cuando terminaba su actuación desenroscaba la boquilla, la limpiaba con un paño, que pasaba luego por el pabellón, la guardaba con mimo y abandonaba el local ante la mirada indiferente de los presentes. Había soñado con ser un gran músico, y al no lograrlo, arrastraba una tristeza pesada que se le había quedado marcada en el rostro, en aquellos ojos que parecían siempre entreabiertos, caídos por el peso de la desilusión.

La mayoría de los que visitaban la comandancia se quedaban en eso, en historias de ficción, pero otros adquirían vida propia y transformaban lo que había sido un juego de su pensamiento en una realidad tangible. Le ocurrió con Antonio Aparicio, un muchacho de diecinueve años natural de Sevilla y poeta, al que conocía de haberle visto en las funciones de propaganda de Alcalá de Henares. ¡Quién lo habría dicho! Su pelo negro repeinado hacia atrás y sus cuidadas manos le habían hecho pensar que se trataba de un señorito. Pronto supo que no lo era, cuando de los saludos pasaron a la conversación, y de ella a la amistad.

Trabajaba a las órdenes de Pablo de la Torriente y acudía al Estado Mayor con sus versos y sus escritos. Era un joven inquieto y entusiasta, que con el paso de los días empezó a someter sus textos a la opinión de su amiga, como si se tratara de un tribunal examinador.

«Antes, el juego, la bebida y el trato mujeriego iban irreparablemente unidos a la figura militar. Hoy, dentro de nuestro Ejército Popular, no es aceptable la presencia de los que conservan y repiten la estampa del antiguo militar degenerado, más próximo al señoritismo que al esfuerzo y el sudor de los trabajadores».

Cuando Rosario concluía su lectura, se quedaba mirándola fijamente mientras esperaba un gesto de aprobación o un comentario que diera cuenta del efecto que había causado sus escritos. Un día vino acompañado de otro poeta y amigo al que, por sus palabras, rendía veneración.

—Chacha, te quiero presentar a un compañero que te ha escrito una poesía. Se llama Miguel Hernández. A ver si te gusta —le dijo mientras le extendía un folio ante la presencia silenciosa de un hombre mayor que ellos que la observaba con atención.

Rosario leyó en silencio.

Rosario, dinamitera,

sobre tu mano bonita

celaba la dinamita

sus atributos de fiera.

Nadie al mirarla creyera

que había en su corazón

una desesperación

de cristales, de metralla

ansiosa de una batalla,

sedienta de una explosión.

Era tu mano derecha,

capaz de fundir leones,

la flor de las municiones

y el anhelo de la mecha,

Rosario, buena cosecha,

alta como un campanario,

sembrabas al adversario

de dinamita furiosa,

y era tu mano una rosa

enfurecida, Rosario.

Buitrago ha sido testigo

de la condición de rayo

de las hazañas que callo

y de la mano que digo.

¡Bien conoció el enemigo

la mano de esta doncella,

que hoy no es mano porque de ella,

que ni un solo dedo agita,

se prendó la dinamita

y la convirtió en estrella!

[…]

Entre las tareas de Miguel Hernández y Antonio Aparicio estaba la de encargarse de la formación política y cultural de los milicianos. Habían conseguido que cada compañía tuviera un maestro para que, al menos, todos sus soldados supieran firmar el recibí de sus pagas. También colaboraban en emisiones radiofónicas y en el que era conocido como Altavoz del Frente, que actuaba en las ciudades de la retaguardia para glosar el valor de quienes luchaban. En ocasiones acudían al frente a declamar sus poemas para dar aliento a los combatientes en sus horas de descanso, o arengaban a los fascistas, que escuchaban sus recitados gracias a los altavoces portátiles colocados en los parapetos y orientados hacia sus posiciones para hacer propaganda. Sus compañeros les llamaban el «Batallón del Talento».

«¡Con nosotros está la felicidad, la alegría, camaradas. Pasaos a nuestras filas!», concluían sus alocuciones.

Miguel ya era por entonces un poeta reconocido en el mundillo literario de la capital, a la que había llegado por primera vez desde su Orihuela natal en 1931. Se había alistado en el 5.º Regimiento en el otoño de 1936, y no había dejado de escribir poemas que daban cuenta de lo vivido y que se editaban en publicaciones del frente. Muchos de ellos los recitaba él mismo en las trincheras y los campamentos.

Publicación del poema de Miguel Hernández y el dibujo dedicados a Rosario Dinamitera en el diario Frente Rojo el 26 de diciembre de 1937.

—Bueno, ¿qué te parece? ¿No dices nada? —preguntó Antonio expectante.

—Pues qué me va a parecer, que es muy bonito.

—Espero que no te moleste —intervino Miguel—, pero Antonio me ha hablado mucho de ti, de tu valor en el frente y de lo que te ocurrió en la mano, y he pensado que era una forma de rendirte mi particular homenaje.

—Gracias.

—Miguel y yo —continuó Antonio— queremos pedirte un favor: que escribas algo para leer en la radio. Miguel te presenta a ti con la poesía, y después tú lees lo que hayas escrito.

Rosario aceptó, y esa noche, aprovechando el silencio, comenzó a garabatear su primer discurso:

Tan sumamente ha sido castigado mi pueblo por los terratenientes y los señoritos que no había nadie allí con un poco de clase revolucionaria que se pudiera mover. Los labradores, las clases humildes, tenían que dedicar el producto de sus esfuerzos al pago de contribuciones y estafas, mientras ellos se quedaban sin poder comer el pedazo de pan que tanto les ha costado siempre ganar. Yo he sido testigo de muchas ruindades. Mi casa fue de las más castigadas, y han sido numerosas las ocasiones en las que encontraba los fusiles de la Guardia Civil en mi puerta en busca de mi padre, que enseñaba a sus compañeros los principios revolucionarios.

Lo leyó en los micrófonos de Unión Radio, que tenía sus estudios en el número 10 de la Gran Vía. Comenzó con voz queda, que fue ganando en fuerza y empaque a medida que avanzaba su lectura. Le precedió el poeta, que con palabra firme y vigorosa la presentó con sus versos. Las «Palabras de una dinamitera», como titularon su discurso en el periódico ¡Al Ataque!, recorrieron el frente dejando constancia de su valor.

Desde entonces, la amistad con Antonio se amplió también a Miguel, que, a diferencia de su compañero, era hombre de pocas palabras, siempre afectado por un gesto grave y formal, con un punto de recato y timidez que le otorgaba una aureola intelectual que a Rosario le gustaba. Y tras Miguel conocería a otro poeta andaluz, Vicente Aleixandre, amigo inseparable de los dos anteriores, ante los que oficiaba de maestro desde sus treinta y ocho años y su experiencia de escritor.

Aleixandre había sido detenido en los primeros meses de la guerra por la denuncia de un capitán que le acusó de fascista. Sus familiares tuvieron que recurrir al cónsul de Chile en España, Pablo Neruda, para que mediara por su libertad, que finalmente consiguieron. Su domicilio estaba próximo al frente de la Ciudad Universitaria y había tenido que ser evacuado. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en casa, sentado en un sofá o en la cama, rodeado de alumnos y de gente de la cultura que se interesaban por su delicada salud. Si su estado se lo permitía, acudía a la comandancia a ver a Antonio o a Miguel. Cuando lo hacía, siempre preguntaba por ella. Incluso habían bailado juntos en la fiesta que Antonio organizó para celebrar su vigésimo cumpleaños. Un gramófono, una copita de licor y un pastelito obraron el milagro de que se lanzara a moverse al compás de un bolero. En una ocasión le dijo que deseaba regalarle un libro, y Rosario le pidió que fuese una novela. Las poesías ya se las leían sus amigos. Días después tenía sobre la mesa de la centralita un ejemplar de Los misterios de París, de Eugène Sue, que leyó con el asombro de quien descubre una ciudad desconocida con las imágenes que las palabras iban creando en su imaginación.

Los días discurrían tranquilos en el chalé de la calle de O’Donnell. La costumbre convertía el trabajo de cada día en una reiteración de tareas que realizaba de manera mecánica. La preocupación desaparecía sepultada por el peso de lo cotidiano; y sin embargo, las noticias que llegaban del frente eran cada vez más preocupantes. Los fascistas mantenían el cerco sobre la capital, que bombardeaban cada día. En ocasiones los bombardeos se iniciaban al amanecer, cuando la ciudad no había tenido tiempo de desperezarse. Los llamaban «el lechero». Las paredes de los edificios temblaban, tintineaban los cristales y se oían gritos y carreras de gente que se echaba a la calle a medio vestir.

Desde la Ciudad Universitaria los cañones batían la Gran Vía, «bautizada» como avenida de los Obuses o del Quince y Medio, por el calibre de los proyectiles, que tenían su objetivo prioritario en el edificio de la Telefónica, sede de la central de transmisiones y de las oficinas de la censura de prensa. Su altura le convertía en un excelente observatorio y en un blanco sencillo. El frente quedaba en línea recta, y desde sus ventanas podía oírse el tableteo de las ametralladoras y las cadenas de las orugas de los tanques.

Madrid aguantaba, aunque la situación era crítica. Los rebeldes habían protagonizado varias ofensivas una vez fracasado el ataque frontal. Eran operaciones dirigidas a los nudos de comunicación de acceso a la capital para aislarla, como paso previo al ataque definitivo. Una de ellas se dirigió contra la carretera de La Coruña para incomunicar a las tropas que luchaban en la sierra. El ataque fue repelido a costa de numerosas vidas, entre ellas la de Pablo de la Torriente. Cayó herido el 19 de diciembre en Majadahonda y hasta tres días más tarde no encontraron su cadáver tendido sobre la nieve. Hacía una semana que había cumplido treinta y cinco años, y en tan sólo tres meses en la brigada se había ganado el respeto y el afecto de quienes le conocieron.

El Campesino le condecoró con la insignia de capitán y su cadáver fue enterrado en el cementerio de Chamartín de la Rosa, en el Madrid del que se había enamorado nada más poner pie en él. Decía que la alegría de la gente y su capacidad para sobreponerse a las desgracias le recordaban la bullanga del malecón de La Habana. Allí había dejado a su mujer, Teté Casuso, que al conocer la noticia de su muerte reclamó su cadáver para darle tierra en la isla. Sus restos fueron exhumados y trasladados a Barcelona con intención de enviarlos a su país, pero el bloqueo marítimo impidió cumplir el deseo de su esposa y obligó a enterrarlo en la ladera de la colina de Montjuïc.

Su muerte fue un golpe para todos. Miguel Hernández y Antonio Aparicio ultimaron los trabajos para imprimir el periódico ¡Al Ataque!, en el que tanta fe había puesto. Nombraron un corresponsal en cada brigada para que recogiera las colaboraciones de los soldados y lograron que el primer número saliera de la imprenta el 9 de enero de 1937, con la portada íntegramente dedicada al que había sido su comisario y un texto del segundo ilustrado con un dibujo de Fernando Briones, un compañero de la División. Miguel escribió una elegía que leyó ante los que habían sido sus hombres:

«Me quedaré en España, compañero»,

me dijiste con gesto enamorado.

Y al fin sin tu edificio tronante de guerrero

en la hierba de España te has quedado.

(…)

Ante Pablo los días se abstienen ya y no andan.

No temáis que se extinga su sangre sin objeto,

porque este es de los muertos que crecen y se agrandan

aunque el tiempo devaste su gigante esqueleto.

Primer número de ¡Al Ataque!, diario de la brigada de Campesino.

El 6 de febrero, un ejército de sesenta mil hombres lanzó un segundo ataque a través del valle del Jarama hacia la carretera de Valencia con la intención de cortar la vía de comunicación de la capital con Levante, como antes habían intentado en la carretera de La Coruña. Los soldados nacionales contaban con el apoyo de tropas alemanas, aviones, carros de asalto y el fuego incesante de la artillería, que formaba una barrera protectora para sus tropas. Pese a ello, la ofensiva fue rechazada tras días de encarnizada lucha, y la línea del frente quedó estabilizada en la zona.

Un mes después, en marzo, tuvo lugar la última tentativa. Cinco divisiones italianas iniciaron un ataque contra Guadalajara con el mismo objetivo de romper el frente de Madrid. La ocupación de esta ciudad y Alcalá de Henares permitía enlazar a las tropas que actuaban en el nordeste con las que avanzaban desde el suroeste para hacer una pinza que culminara el asedio de la capital. La resistencia del Ejército Popular frenó la ofensiva a la altura de Trijueque y Brihuega, y días después la contraofensiva republicana consiguió recuperar dichas localidades, causando numerosas bajas a las tropas italianas. Los hombres del Campesino, los de Líster y los de Cipriano Mera se encontraban entre quienes se batieron en las tierras bañadas por el Tajuña.

Aquella resistencia numantina convirtió a Madrid en la capital de la gloria, el símbolo de la resistencia antifascista glosada por poetas.

Madrid, corazón de España,

late con pulso de fiebre.

Si ayer la sangre le hervía,

hoy con más calor le hierve.

Ya nunca podrá dormirse,

porque si Madrid se duerme,

querrá despertarse un día

y el alba no vendrá a verle.

No olvides, Madrid, la guerra;

jamás olvides que enfrente

los ojos del enemigo

te echan miradas de muerte.

Rondan por tu cielo

halcones

que precipitarse quieren

sobre tus rojos tejados,

tus calles, tu brava gente.

Madrid: que nunca se diga,

nunca se publique o piense,

que en el corazón de España

la sangre se volvió nieve.

[…]

Madrid sabe defenderse

con uñas, con pies, con codos,

con empujones, con dientes,

panza arriba, arisco, recto,

duro, al pie del agua verde

del Tajo, en Navalperal,

en Sigüenza,

en donde suenen

balas y balas que busquen

helar su sangre caliente.

Madrid, corazón de España,

que es de tierra, dentro tiene,

si se le escarbara un gran hoyo,

profundo, grande,

imponente,

como un barranco que

aguarda…

sólo en él cabe la muerte.

(RAFAEL ALBERTI)

La resistencia de la capital no corría pareja con la de otras plazas, que iban cayendo del lado de los nacionales. La última había sido Málaga, tras una débil resistencia de las fuerzas que la defendían. Aquella derrota fue la gota que colmó el vaso de los desencuentros del presidente Largo Caballero con los comunistas, que le acusaban de falta de autoridad política en la dirección del Gobierno y de impericia en los asuntos militares, que dirigía en su doble condición de jefe del Ejecutivo y ministro de la Guerra. La crisis se saldó con la dimisión del dirigente socialista y su sustitución por su compañero de partido Juan Negrín, cuyo primer Gobierno quedó constituido en la noche del 17 de mayo de 1937. Apenas dos semanas después, el 3 de junio, el nuevo gabinete recibía con alborozo la muerte de uno de los ideólogos del alzamiento, el general Emilio Mola, al estrellarse su avión en el monte La Brújula, en tierras burgalesas. General en jefe del Ejército del Norte, su desaparición se produjo cuando las tropas a su mando se preparaban para conquistar Bilbao.

Todos aquellos acontecimientos resultaban lejanos en el reducido mundo de la calle de O’Donnell. Grandes noticias que no tenían trascendencia en el devenir diario de aquellas cuatro paredes. Allí la guerra parecía acotada, limitada a los avatares de la unidad y de su responsable. Tan sólo cuando abandonaba las cuatro paredes en las que transcurría su vida y salía al exterior tenía la sensación de que se internaba en otra existencia, en la tragedia de las personas que vagaban por las calles, en ocasiones con todos sus enseres a cuestas, huyendo hacia zonas más seguras de la ciudad.

Una mañana irrumpió en el edificio un joven al que Rosario no había visto nunca. Era alto y apuesto, el pelo ondulado y los ojos claros. Le vio pasar, cruzaron una mirada y un saludo, y se encerró en el cuartucho de la centralita.

—¿Qué pasa, Chacha? —le preguntó Juliana al verla entrar sobresaltada.

—¡Qué susto! Nada, que he visto a un muchacho guapísimo.

—Mujer, ¿y de eso te asustas?

—Me ha dado un vuelco el corazón y no he podido evitarlo.

—A ver, enséñame quién es.

Abrieron la puerta del chiscón y se asomaron como quien espera encontrar una aparición, pero para entonces el joven se había perdido pasillo adelante.

Pasó una semana antes de que el muchacho que la había turbado regresara por el Estado Mayor. Lo hizo con una botella de peppermint para invitar a sus compañeros con cualquier excusa. También a ella. Fue la primera vez que se sostuvieron la mirada. Rosario se había enamorado de aquel joven al que tan sólo había visto durante unos segundos, mientras pasaba delante de ella, y también él se había sentido atraído por aquella muchacha con la que tan sólo había cruzado una mirada fugaz. «¿Cómo podía interesarle a un hombre una muchacha a la que le faltaba una mano?», pensaba Rosario para sí. Lo mejor era que se le quitara de la cabeza, porque aquello no podía ser de ninguna de las maneras.

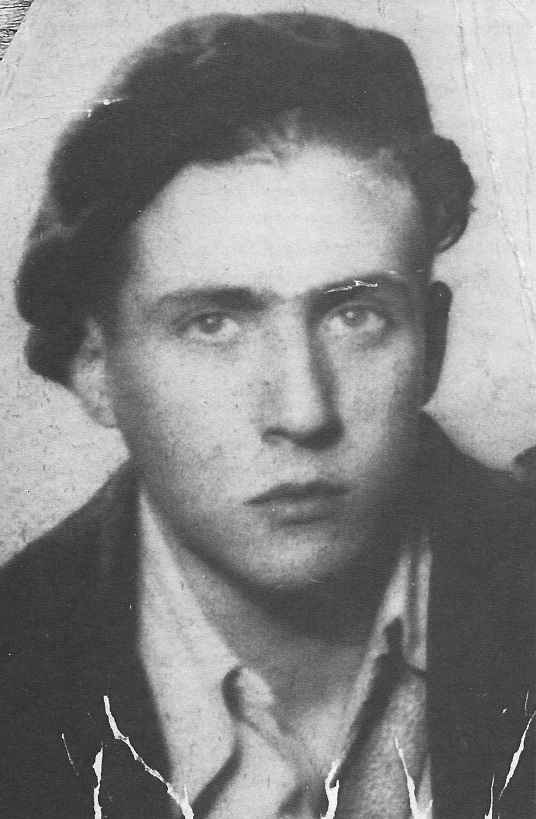

Las visitas se sucedieron cada vez con mayor frecuencia, y los saludos dieron paso a animadas charlas. Se llamaba Francisco Burcet Lucini, tenía veinte años, era sargento de la sección de muleros y estaba destinado en las oficinas que la unidad tenía en Canillas. Comenzó a cortejarla y semanas después, azorado y nervioso, le pidió relaciones. Rosario aceptó. Para entonces ya sabía que su novio era un joven culto que había cursado bachillerato en Barcelona, que su familia había insistido para que continuara con sus estudios, pero que él no quiso y se colocó a trabajar en unos almacenes. Era el segundo de tres hermanos. La mayor se llamaba Mercedes y el menor, José Luis. A la muerte de su padre se vino a Madrid con su madre, Mercedes Lucini, una mujer de buen ver, que volvió a casarse con un viudo con hijas mayores, con quien vivía en una pensión de la calle de Goya. Desde entonces madre e hijo no se trataban.

Su recién estrenado noviazgo se limitaba a encuentros fugaces a la puerta de la centralita, y a algún breve paseo por el parque del Retiro. Nunca fueron juntos al cine, ni ella le dejó que le cogiera de la mano, y mucho menos que le diera un beso, aunque el amor le desbordaba los sentidos. Francisco no tardó mucho en pedirle que se casara con él. Se querían, entonces, ¿a qué esperar? Rosario le dijo que no. Ella también deseaba estar con él, pero no quería convertirse en una viuda, en otra más de tantas que arrastraban su tristeza envueltas en negro. Lo más sensato era esperar a que acabara la guerra. Aquel día se marchó serio y contrariado, mascullando aquel «no» que le dolía más que si una bala le hubiera atravesado el pecho.

Francisco Bucet Lucini en una foto tomada durante la guerra.

Las horas encerradas en aquel espacio reducido terminaron por hacer mella en su salud y Rosario enfermó. Apenas si comía y se alimentaba tan sólo de café, que bebía a vasos para evitar que el sueño la consumiera en la centralita. El rostro perdió su color sonrosado y dejó de ser la muchacha alegre que recibía a cuantos acudían a la comandancia. Antonio Aparicio y Miguel Hernández, sus amigos poetas, le recomendaron que descansara unos días, que se repusiera, pero no les hizo caso. Tuvo que ser el propio Campesino quien le ordenara que se marchara una temporada a la casa de reposo para oficiales que la División tenía en Fresno de Torote, un pueblo cercano a Alcalá de Henares, entre Daganzo y Ribatejada, que tomaba su nombre de un río pequeño, casi un arroyo, el Torote, que marcaba los lindes de la localidad. Se trataba del antiguo palacio de un marqués en el que convalecían de sus heridas los mandos de la unidad. Allí se repondría, primero, y sustituiría después a otra miliciana, Enriqueta Otero, en la tarea de supervisar el funcionamiento del hospital, desde el trabajo de las enfermeras a la comida, sin olvidar la limpieza y la ropa de los enfermos. Josefa, su madre, se marchó con ella para coser en el sanatorio. Y hasta allí fue a buscarla Francisco en busca de un «sí», que tampoco consiguió.

Pasadas unas semanas, y concluida su recuperación, el Campesino le ordenó marchar a Alicante para que supervisara el funcionamiento de una guardería situada en la playa de San Juan que albergaba a cincuenta niños, hijos de soldados de la División, entre los que se encontraban dos de sus hermanas. Hacía meses que no las veía y el encuentro con ellas le produjo una enorme alegría. Los días pasaron volando, ajenos a una guerra que se libraba a muchos kilómetros de allí, rodeada de la sonrisa inocente de aquellos niños que permanecían ignorantes del destino de sus padres, y que agotaban las jornadas en la playa, aprovechando los primeros calores del verano. Fueron jornadas reconfortantes en las que Rosario recuperó la alegría de vivir y la sonrisa. Hasta que en julio Instrucción Pública decidió hacerse cargo de todos los centros de este tipo repartidos por zona republicana y tuvo que volver a Madrid.

Antes de regresar tuvo ocasión de hacerse con un ejemplar de Viento del pueblo, el libro que la sección de ediciones del Socorro Rojo había publicado en Valencia con los poemas de Miguel Hernández. La obra estaba dedicada a Vicente Aleixandre y recogía los versos que el poeta había escrito entre el verano de 1936 y aquel verano de 1937, entre los que figuraba el que le había dedicado a ella. «Sólo me canso y no estoy contento cuando no hago nada», le había comentado en más de una ocasión. No se veían desde que ella había salido de Madrid, pero sabía que en marzo se había casado en Orihuela con Josefina Manresa, de la que esperaba un hijo. Miguel había viajado en agosto a Moscú enviado por el Ministerio de Instrucción Pública para asistir al V Festival de Teatro Ruso.

Abrió una página al azar y clavó su mirada en ella:

Vientos del pueblo me llevan,

vientos del pueblo me arrastran,

me esparcen el corazón

y me aventan la garganta.

(…)

De vuelta al chalé de O’Donnell, Francisco tardó semanas en volver a dar señales de vida. Aquel silencio la consumía tanto como las sucesivas negativas que se había visto obligada a darle. La primera noticia que tuvo de él fue una nota que le hizo llegar por medio de un compañero. Su tono era el de un hombre enamorado y desesperado. O se casaban o se marchaba de la División y no volverían a verse. Así, tal vez conseguiría olvidarse de ella. Sólo esperaba una respuesta clara, sí o no, para actuar en consecuencia. Rosario le mandó recado: avisaría a sus padres y hablarían con ellos antes de tomar una decisión.

La marcha de la División al frente iba a aplazar sus planes.