Rosario en una foto tomada el 6 de febrero de 1946, a punto de cumplir veintiocho años.

11

El regreso

El viaje hasta Samprón fue largo y pesado. Ruitelán era la estación más próxima, a kilómetro y medio del municipio de Vega de Valcarce, al que pertenecían ambas aldeas y donde se encontraba el cuartel de la Guardia Civil en el que debía informar de su llegada a la localidad y del domicilio en el que se iba a instalar. El comandante de puesto le comunicó que tenía que presentarse todos los meses para verificar su residencia, y que no podía ausentarse sin autorización previa.

El pueblo estaba en lo alto de una montaña, comunicado por un estrecho sendero por el que tan sólo se podía subir andando o montado en mula. Ni siquiera los carros podían transitar por aquel camino salpicado de peñascos, jaras y encinas que hacían muy fatigoso abrirse paso. Rosario comenzó a caminar con decisión, resbalando a cada tramo, apoyándose con las manos en el suelo en las zonas más empinadas, con la respiración agitada por la emoción y las escasas fuerzas. Se detuvo cuando se dio cuenta de que por la comisura de los labios resbalaba una gota de sangre. No podía más. Estaba extenuada por la dureza del terreno y su extrema debilidad, pero tuvo la suerte de que un joven aldeano la alcanzara en su travesía y se ofreciera a ayudarla.

Dolores vivía en una casa de piedra y tejado de pizarra con sus tres hermanos y su madre, una anciana bajita y regordeta, vestida de riguroso negro, cuyo rostro blanco como la cera, surcado por profundas arrugas, era la única parte de su cuerpo expuesta a la luz del día. Dolores y Rosario se abrazaron por la alegría del reencuentro y entraron en casa. El portón daba acceso a la cuadra y, a la derecha, una puerta de madera flanqueaba el paso a la vivienda. En el hogar se quemaban varios troncos, y junto a las ascuas se hacía la comida en un pote ennegrecido por las llamas. Olía a estiércol, y el calor del fuego se mezclaba con el que desprendían las cuatro vacas que mugían en la estancia contigua. Le ofreció un tazón de leche que Rosario apuró con avidez. Tenía un sabor intenso, muy distinto de aquel líquido amarillento que les daban a tomar en la cárcel, con un regusto que se pegaba al paladar y que le trajo a la memoria la que le ofrecía su padre tras ordeñar a la cabra que compró para criar al morir su madre. Entonces se resistía a tomarla, pero ahora le sabía a gloria.

—La vida nos da —dijo doña María—. Si no fuera por las vacas, no sé qué iba a ser de nosotros. Pero apúrate y toma otro tazón, mujer, que otra cosa no será, pero leche tenemos de sobra.

Dolores volvió a llenárselo y ella lo bebió de un trago.

La que no consumían la empleaba doña María para hacer quesos. Ponía a calentar la leche con cuajo en una caldereta, y la que se iba depositando ya cuajada en la superficie la cogía con las manos y la colocaba en el aro de madera, sobre el tajo, y la apretaba para que soltara el suero, que resbalaba hacia una cacerola. Cuando había terminado, envolvía el queso en un trapo blanco y lo colocaba en una repisa para que curara. El suero que recogía lo cocía después para obtener requesón, que comían como un manjar tras espolvorearlo con azúcar.

Veinte casas ruinosas formaban la aldea. Sus vecinos cultivaban humildes huertos para el consumo de casa y pastoreaban su ganado. Los hermanos de Dolores trabajaban las tierras yermas, trazando surcos en los que tenían poco que sembrar, acarreando el estiércol de las vacas para abonarlo y aseando de malas hierbas las fincas que habían quedado largo tiempo sin trabajar.

Rosario se hizo cargo de las vacas. Su amiga le enseñó a ordeñar sus ubres con el tacto necesario para que el animal no cocease incómodo por unas maniobras torpes. Se sentaba en un taburete de madera, se escupía la mano y cogía un pezón, que apretaba con delicadeza y un ritmo acompasado, mientras la leche tintineaba al chocar contra el cubo metálico. Cuando había concluido, le gustaba introducir un cazo y llenarse la boca con un sorbo de leche tibia.

Cada tarde sacaba a los animales del establo para que bebieran agua en el caño de la plaza antes de llevarlas al prado. Subía una empinada cuesta, en cuyo alto se levantaba una cruz de piedra, y giraba a la derecha por un camino de arena y grava, caminando detrás de los animales, que más que dejarse llevar la llevaban a ella. Tras un buen trecho se detenían al llegar a su destino, aunque con frecuencia les obligaba a entrar por error en otros vallados que no eran los de su amiga, con el consiguiente enfado de su propietario, que al descubrirlas allí pensaba que querían comerle el pasto.

—Pero, Rosario, por favor, si sólo tienes que dejarlas entrar donde ellas vayan —le regañaba en un tono condescendiente Dolores—. ¡Ay, qué pronto te olvidaste del campo!

Ofuscada, insistía en que las vacas se habían metido allí solas y que después no había encontrado la manera de sacarlas, por mucho que corriera tras de ellas con un palo en la mano.

De vuelta a casa le gustaba respirar hondo el aroma del campo, y se detenía a observar cómo el tenue sol de primavera se ocultaba en el horizonte, tras las montañas. Las noches eran aún frías en aquella casa de piedra, y las sábanas parecían mojadas cuando se enfundaba en ellas, encogida, hasta que el calor de su cuerpo prendía en la lana del colchón. Estiraba entonces las piernas y se dejaba llevar por el sueño al compás del sonido del reloj de la mesilla. «Tictac, tictac».

En ocasiones, cuando alguna vaca estaba en celo, salían todos al anochecer con el animal hasta el prado del único vecino que poseía un semental, al que cuidaba como si fuera de oro. Cobraba por cada monta que hacía y ellos, para ahorrarse el pago, aprovechaban la oscuridad para que aquel hermoso ejemplar cogiera a su hembra.

—Ya tenemos ternerillo —le decía Dolores riendo de vuelta a casa.

—Y que busquen al padre si quieren —respondía Rosario a carcajadas.

Pasó tres meses en Samprón, en los que tuvo la sensación de que la guerra quedaba muy lejana, hasta que sintió la imperiosa necesidad de recuperar a su hija y saber de los suyos. Dolores no intentó persuadirla de que esperara algún mes más antes de regresar a Madrid. Se marchó igual que había llegado, en silencio. Hizo su maleta de cartón, se vistió con sus mejores ropas y se despidió con un sentido abrazo de aquella familia que por unos meses había sido la suya, con la gratitud asomándole en los ojos.

La estación del Norte tenía un aspecto muy diferente del que ella recordaba. La gente deambulada por los andenes con la tranquilidad que da la certeza de que nada que no esté previsto podía ocurrir. No había trenes de mercancías, y los únicos vestigios de la contienda eran los cristales de la bóveda rotos y unos pocos orificios de bala en la fachada de ladrillo. Cuando salió a la calle encontró una ciudad desconocida, que fue descubriendo con el paso de los días.

La antigua Unión Radio, en la que Miguel Hernández leyó el poema que le dedicó y ella pronunció su primer discurso público, se llamaba ahora Radio Madrid, y era una de las dos emisoras, junto a Radio España, que funcionaba en la capital. Ya no emitía proclamas llamando a resistir al fascismo, y no había más información de guerra que la que daba cuenta de las gestas de los combatientes de la División Azul, que en julio de 1941 habían partido para luchar contra el comunismo al lado de las tropas nazis en su ofensiva contra Rusia. La programación se repartía entre folletines radiofónicos, transmisiones futbolísticas y programas musicales y de variedades con los que se hicieron famosas canciones como Mi jaca, de Conchita Martínez, La parrala, de Conchita Piquer, y otras composiciones pegadizas que prendían con facilidad en la memoria de la gente.

Yo te daré,

te daré, niña hermosa,

te daré una cosa,

una cosa que yo sólo sé:

¡café!

La Gran Vía, la avenida de los obuses reventada por la artillería del enemigo, ya no era tal, sino la avenida de José Antonio, en honor del mártir de la Falange. Sus hoteles no estaban ocupados por milicianos, periodistas y observadores extranjeros, y mucho menos asesores soviéticos, sino por hombres de traje y sombrero, la prenda que, proclamaban, no utilizaban los rojos. Incluso había abierto una sala de fiestas que era el no va más de la capital para bailar con orquesta. Se llamaba Pasapoga, aunque los madrileños la conocían como «Pasa y paga» por sus elevados precios.

Las carteleras de los cines tampoco anunciaban películas rusas, sino otras de argumento muy distinto, como La derrota de Fu-Manchú, Malvaloca, con los actores de moda, Amparo Ribelles y Alfredo Mayo, y algunas más de exaltación nacional que competían con las zarzuelas y las compañías de comedias. Celia Gámez, la cupletista del Ya hemos pasao que los nacionales hicieron suyo cuando entraron triunfantes en la capital, llenaba a diario el teatro Eslava con la obra Yola, que superaba las quinientas representaciones.

Bajo esta apariencia de normalidad Madrid todavía pasaba hambre. Las cartillas de racionamiento familiares implantadas en 1940 habían sido sustituidas por otras individuales, que daban derecho a cien gramos de azúcar, doscientos de alubias, otro tanto de garbanzos y un cuarto de kilo de jabón a la semana, o bien un cuarto de litro de aceite, doscientos cincuenta gramos de arroz y, en ocasiones, cien gramos de carne y dos huevos. Los abusos estaban a la orden del día y el estraperlo seguía siendo el medio de vida de muchas familias.

Rosario buscó a su hija en el domicilio de su suegra, la pensión de la calle de Goya donde vivía antes de la guerra, de la que sólo se ausentó unos meses, cuando marchó a Valencia en los momentos más graves del asedio a la ciudad. Hacía años que no sabían de ella y la sorpresa fue enorme y el recibimiento frío. Elena acababa de cumplir cuatro años, era espigada, de cara flaca y mirada desconfiada, con el pelo recogido en dos coletas

—Soy mamá, cariño —le dijo con toda la dulzura de que fue capaz y los brazos extendidos.

La niña la miró como a una desconocida, y tuvo que ser la abuela quien la empujara a dar un paso hacia su madre. La abrazó tan fuerte que la pequeña rompió a llorar, asustada por la emotividad de una mujer a la que no reconocía.

—¿Y mi marido, Mercedes? ¿Sabéis algo de Paco?

—Nada, Rosario, desde que se marchó a Barcelona no hemos vuelto a saber nada de él. Algunos dicen que los que consiguieron escapar se refugiaron en Francia o se echaron al monte y aún siguen allí.

—¿Pero no ha recibido ninguna carta, algo?

—Nada, hija mía. Quién sabe si está en el monte, como dicen, o si logró escapar a Francia, o si está muerto —respondió haciendo amago de romper a llorar.

La ausencia de noticias sobre Francisco la inquietó, aunque al menos había recuperado a Elena. Le hubiese gustado regresar a su casa de la calle de Francisco Giner, pero había sido confiscada y entregada a otra familia, y marchó con su hija al domicilio de Rufina Núñez, otra compañera de presidio, a la que había escrito desde Samprón contándole su intención de regresar a Madrid. Rufina vivía con su marido, Jesús Rodríguez, en el número 54 de la calle del Ancora. No tenían hijos y las recibieron como si ambas lo fueran. Él había estado unos meses en la cárcel al terminar la contienda. Cuando intentó regresar a su trabajo en las oficinas de Unión Eléctrica Madrileña, fue depurado por su pasado republicano, al igual que su hermano Domingo, electricista de profesión, que vivía dos pisos más arriba con su madre, su hermana y sus dos hijas de un matrimonio roto. Como no tenían ninguna fuente de ingresos, se dedicaban al estraperlo. Traían harina, judías y garbanzos de los pueblos limítrofes de Madrid y los vendían por cuartos y medio kilos a los vecinos del inmueble, a los que fiaban si no podían pagar.

Por Rufina mandó recado a su madre de que estaba en libertad. Josefa viajó a Madrid y se reencontraron tras años sin tener noticias la una de la otra. Cuando se separaron estaban las dos presas en la cárcel de Villarejo y Rosario fue trasladada a la de Getafe. Josefa le contó que la vida en el pueblo era tan difícil que se había visto obligada a colocar a Rianxares y a Aurelia en dos casas de la capital, donde las mantenían a cambio de que sirvieran a los señores. Sus otros tres hermanos vivían con ella y el abuelo, que cada día estaba más enfermo.

—No debes volver por el pueblo, hija, porque si lo haces te matarán. Dejemos las cosas como están, y yo vendré a verte cuando me sea posible. Cuida de Elena y no te preocupes de nada más.

Josefa aprovechó sus desplazamientos a la capital para traer harina, que Rufina se encargaba de vender. Tenía clientes que le hacían pedidos de hasta veinte kilos para hacer el pan en casa y en esos casos ella y Rosario cargaban con un saco de diez kilos cada una hasta el domicilio de los compradores. El portero de aquellos inmuebles imponentes no les dejaba utilizar el ascensor y les obligaba a entregar sus pedidos subiendo por la escalera. Rufina no podía, y era Rosario quien subía la carga en dos viajes. Cada saco les dejaba un beneficio de un duro, a razón de cincuenta céntimos por kilo.

Cuando llevaba varias semanas instalada, su amiga le confesó que seguía colaborando con el partido. No quería comprometerla; es más, entendía que no quisiera saber nada porque bastante había pasado ya, y ahora que había recuperado a su hija no debía ocuparse de nada más. Si se lo decía, era porque pensaba que debía saberlo. No hacía gran cosa, le comentó, pero le hacía sentirse útil pensar que aunque hubieran perdido la guerra quedaban compañeros dispuestos a jugarse la vida por recuperar la República y la libertad. Periódicamente bajaba desde Barcelona una compañera con pliegos de papel de seda en los que estaba escrito el Mundo Obrero, que ella se encargaba de dejar distraídamente en las puertas de algunas fábricas para que los recogieran los obreros. Rosario se ofreció a ayudarla.

Cada mes, una muchacha joven, que viajaba siempre acompañada de su hijo pequeño para no levantar sospechas, llamaba tres veces a la puerta de casa y entraba con su comprometida carga. Cuando se desprendía de ella se le relajaban los gestos de la cara y la tensión acumulada durante el trayecto desaparecía de golpe. A la mañana siguiente Rufina y Rosario se dirigían a la fábrica de cerveza El Águila, en la cercana calle de Ramírez de Prado, y dejaban las hojas transparentes en las inmediaciones del lugar por el que entraban y salían los trabajadores, sujetas con piedras para que no se volasen. Lo hacían muy nerviosas, preocupadas por si los envíos anteriores habían sido descubiertos y la Policía estaba al acecho para detener a quienes los depositaban allí.

El peligro las unió aún más, y Rufina se sinceró contándole la tragedia que vivía su familia. Tenía dos hermanos: el mayor era falangista y el pequeño comunista, y a este lo metieron en la cárcel al acabar la guerra. Los falangistas fueron a buscarle al penal y él pensó que su hermano había intercedido y le iban a poner en libertad, cuando en realidad no sólo no había movido un dedo, sino que no le importó que lo mataran a palos en Gobernación.

—¿Cómo puedo entender yo esto, Rosario? —le decía llorando.

—Eso no se puede entender, Rufina —le decía con voz suave y le acariciaba al tiempo la cara con su mano.

—No, no se puede entender que un hermano mate a otro hermano. Yo no lo puedo entender y esta angustia que siento me va a matar.

El año 1943 arrancó con buenas noticias. Las tropas de Hitler, que en septiembre del año anterior habían lanzado una ofensiva sobre Stalingrado, no sólo no habían conseguido su objetivo, sino que el mariscal Von Paulus había tenido que rendir su orgulloso Sexto Ejército a los rusos. La derrota tuvo una enorme repercusión internacional y a ella se sumaron los avances de las tropas aliadas sobre territorios en posesión de Italia, que hicieron tambalearse al gobierno fascista de Mussolini. Si ellos caían, razonaba Rosario y todos los republicanos, también caería Franco. La situación era tan comprometida para el nuevo Estado que incluso veintisiete procuradores en Cortes se atrevieron a escribir al Generalísimo sugiriéndole la necesidad de restaurar la monarquía católica tradicional, «en la que España forjó su unidad y su grandeza históricas»; una petición que tres meses después reiteraron ocho de los doce tenientes generales del Ejército Español en una carta colectiva.

Rosario en una foto tomada el 6 de febrero de 1946, a punto de cumplir veintiocho años.

A la espera de acontecimientos, la rutina diaria desfiguró el recuerdo de Paco y lo convirtió en un dolor amortiguado por el paso de los meses y la alegría de ver crecer a Elena, hasta que la visita de su cuñado José Luis lo cambió todo. Estaba nervioso y venía a revelar un secreto celosamente guardado por la familia, que había visto sacudida su tranquilidad con el regreso de Rosario. No se habían tratado demasiado, aunque en alguna ocasión durmió en casa cuando la unidad en la que luchaba volvía del frente de batalla con permiso.

—Mira, Rosario, he venido porque no merece la pena que sufras por Francisco. Es mentira que esté en el monte, ni que haya huido a Francia —le dijo con la decisión de quien descarga su conciencia—. A tu marido lo detuvieron en Barcelona al acabar la guerra, y tuvo suerte de que no le fusilaran. Estuvo preso unos meses y al salir de la cárcel se casó con una muchacha de Oviedo. Vive allí con ella, esta es su dirección.

Le extendió un papel.

Rosario escuchaba sin poder creerlo, y su silencio de sorpresa hizo que su cuñado siguiera hablando.

—Si no te hemos dicho nada antes, ha sido para no hacerte sufrir. No sabíamos nada de ti y pensamos que habías muerto, por eso Francisco decidió comenzar otra vida.

—Sin mi hija, sin nuestra hija —rompió su silencio Rosario con rabia.

—No es una situación fácil para nadie. Nosotros no le hemos dicho que has vuelto. Tú verás si quieres escribirle o ir a verle.

Cuando José Luis marchó, ella rompió a llorar con desesperación. ¿Cómo era posible que Francisco la hubiera olvidado tan pronto? Tardó aún unos días en tomar la decisión de viajar a Oviedo y presentarse en su casa para que viera que estaba viva y no le había olvidado, para reprocharle que la guerra le hubiera borrado la memoria con tanta facilidad. Como no había pedido permiso para abandonar Samprón, ni había comunicado a autoridad alguna su residencia en la ciudad, pidió la documentación a Rufina y tomó el tren de la noche rumbo a Asturias. No pudo pegar ojo en todo el trayecto, imaginando cómo sería el reencuentro y qué le diría.

La dirección era la de una modesta vivienda en una barriada de casas bajas, casi chabolas, en las afueras de la ciudad, hasta la que llegó tras una larga caminata. Cuando llamó a la puerta le temblaban las piernas, que no se quedaron quietas hasta que una señora de pelo canoso abrió y, con cara de extrañeza, le preguntó qué deseaba. Le dijo que se llamaba Rosario Sánchez Mora, que había viajado desde Madrid y que era la mujer de Francisco Burcet, el padre de su hija; que se habían casado durante la guerra y tenían una hija que iba ya para cinco años. Le contó que él había marchado al frente y habían perdido el contacto en el año 38, al cortarse las comunicaciones con Cataluña; que ella había pasado tres años en la cárcel, y que una vez libre había intentado buscarlo sin saber dónde porque unos decían que estaba huido en el monte y otros que seguramente estaría muerto. La mujer siguió el relato sin pestañear, con la mano derecha en la boca para contener la sorpresa. La hizo pasar y le presentó a su marido, que había acudido a la entrada preocupado por la tardanza de su esposa. También ellos tenían una historia que contarle.

Su hija Socorro había conocido a Francisco en la cárcel de Oviedo, donde ella y su padre regentaron el economato durante un año. Hicieron amistad, y cuando quedó libre fue a verla a casa, empezó a cortejarla, y a los dos meses se casaron. Tenían dos hijos pequeños, pero el matrimonio no funcionaba y su hija era muy desgraciada.

—Si te lo puedes llevar contigo, llévatelo, porque me va a dejar sin mi hija —le rogó el padre de la muchacha.

Habían vivido con ellos hasta hacía nueve días, cuando se marcharon a Barcelona en busca de trabajo. Francisco había sido minero en Mieres, pero lo dejó para buscar fortuna en una gran ciudad. Bebía, tenía problemas con el juego y con frecuencia se endeudaba más allá de sus posibilidades, lo que provocaba muchas discusiones entre la pareja.

Cuando concluyeron su relato le pidieron que se quedara a cenar y pasara la noche en casa. Rosario se disculpó, aunque no pudo negarse a comer una tortilla antes de marchar. Abandonó la casa con una profunda sensación de fracaso, aunque al menos se había desahogado. No había visto a Francisco, pero esperaba que ahora fuera él quien la buscara o escribiera a la dirección que había dejado a sus suegros.

Se había hecho tarde y buscó una pensión para dormir. Entregó la documentación de Rufina a la patrona y dio su nombre, sin percatarse de que no coincidía con el del carné que acababa de facilitar. Cuando se dio cuenta guardó silencio, con miedo a que la dueña de la pensión la denunciara a la Policía.

—Aquí no se puede quedar —le dijo asustada por el descubrimiento—. Vaya a otra y apréndase antes el nombre completo de su documentación si no quiere tener problemas.

El regreso fue desalentador, peor que el viaje de ida.

El Gobierno de Franco había anulado los matrimonios civiles de la República y ella era una mujer soltera a efectos legales. Su situación se veía agravada, además, por el matrimonio canónico de su marido con otra mujer. Pensó por un instante que no podía reprocharle nada, que habían pasado años sin verse, sin saber nada uno del otro; pero al momento alejaba esas ideas de su cabeza y se decía que ella nunca dejó de pensar en él ni perdió la esperanza de encontrarlo. Ahora lo había conseguido, y sin embargo se sentía más vacía que nunca.

Pasaron meses hasta que recibió una carta con franqueo de Barcelona, pero no era Francisco quien le escribía, sino su esposa. Era una carta fría, descortés, en la que Socorro contaba lo felices que eran, lo mucho que Paco quería a sus dos hijos, Humberto y María Jesús, y, además, esperaban a un tercero que estaba en camino. Rosario tomó la misiva como lo que era, una invitación a no inmiscuirse en sus vidas, y le respondió pidiendo que no volviera a escribirle. No quería saber nada de ellos.

El tiempo le ayudó a cerrar la herida del desamor y le hizo fijarse en Domingo, el cuñado de Rufina, un hombre trece años mayor, que cada vez bajaba más por casa y había empezado a galantear con ella. Comenzaron a salir juntos, al cine o a pasear, y al cabo de cinco años de noviazgo se fueron a vivir juntos a una casa de alquiler en la calle de Montseny, número 39, en el Puente de Vallecas. Fue un tiempo de recobrada felicidad en el que tuvieron una hija, a la que Rosario puso su nombre. Domingo hacía chapuzas como electricista mientras ella cuidaba de las niñas. Así, con muchos apuros, consiguieron sacar adelante a su prole. La paz familiar se resquebrajó al cabo de dos años por las frecuentes disputas entre Rosario y la hija mayor de su compañero, que nunca la aceptó e insistía a su padre para que regresara con su madre. Las peleas rompieron la pareja y Domingo abandonó el domicilio tras darle siete duros para que pudiera vivir mientras encontraba la forma de salir adelante.

De nuevo se encontró perdida y sola, y de nuevo fue Rufina quien acudió a su ayuda, proponiéndole que vendiera tabaco americano en la calle. Un vecino de su inmueble traía cigarrillos de contrabando y si se lo pedía podía venderle a ella. Se ofreció a dejarle el dinero, que ya le devolvería cuando su situación fuera más deshogada. Además, podía dejar con ellos a Elena y a Rosarito mientras trabajaba. «Los niños son siempre una alegría», le dijo.

Comenzó a vender en la plaza de la Cibeles, esquina con Alcalá, tabaco nacional Bisonte e Ideales, que compraba en un estanco en el número 9 de la avenida de la Albufera, y americano Phillip Morris y Palmer. Los primeros se los compraban por cajetillas o sueltos, y para los segundos tenía clientes fijos que le hacían pedidos por cartones, que ella misma les servía en sus domicilios o les llevaba a hoteles como el Palace. Diez pesetas era la ganancia por cartón, que a ella le daban para vivir tras muchas horas en la calle, hiciera frío o calor.

Rosario con su segunda hija, de igual nombre, en la época en que vendía tabaco en la Cibeles (años cincuenta).

—Chacha.

La voz, muy bajita, le era familiar, aunque no la cara de aquel hombre demacrado y aspecto de mendigo que le hablaba en la calle.

—Chacha, ¿no me conoces? Soy yo, Francisco.

El corazón le dio un vuelco. Le miró fijamente y tras aquel rostro envejecido reconoció el del muchacho de ojos claros y pelo ensortijado del que había estado locamente enamorada. Habían pasado diez años desde que marchó en su busca a Oviedo, y quince desde que se separaron, aquel lejano 1938, cuando él partió con la División camino del frente de Teruel y ella se quedó en Madrid esperando el nacimiento de Elena. Quince años sin noticias, sin una triste carta, tras aquellas largas misivas que se escribieron durante la guerra y que se fueron distanciando en el tiempo hasta desaparecer. Y ahora estaba allí, delante de ella.

Superada la sorpresa inicial, Francisco le pidió que fueran a algún sitio a charlar y Rosario le invitó a ir a casa. Recogió a las niñas y pasaron juntos tres días. La pequeña miraba con sorpresa a aquel desconocido. Elena, en cambio, le rehuía y no se dejaba besar. Su madre le había dicho que ese señor era su padre, y él mismo le llamaba hija, pero si eso era así, ¿dónde había estado todo este tiempo en el que ella se había convertido en una jovencita? Su memoria no guardaba ningún recuerdo de él. Se había criado entre mujeres y si alguna vez tuvo un padre, ese había sido Domingo. Rosario y Francisco se contaron su existencia, sus dudas y sus esperanzas. Él se llevaba mal con su esposa y querían separarse. No la quería, aunque sí a los tres hijos que tenía con ella. Rosario había rehecho su vida con otro hombre, había tenido otra hija con él y llevaban varios años separados.

Francisco le dijo que tenía un problema muy grave y que no se atrevía a regresar a Barcelona por miedo a que le metieran en la cárcel. Había trabajado como representante de joyería y perdió parte del muestrario jugando a las cartas. Había decidido desaparecer hasta conseguir el dinero suficiente para pagar la deuda. Rosario le recomendó que regresara y asumiera sus responsabilidades, y le dio tres mil pesetas que tenía ahorradas. Cuando se marchó, las dudas volvieron a asaltarla. ¿Quería todavía a aquel hombre? No lo sabía, pero los días que pasaron juntos la habían turbado. Comenzaron a cartearse de nuevo.

«Vida mía: he seguido tu consejo y estoy en Barcelona. Es decir, en Barcelona está mi cuerpo, junto a ti mi corazón y mi alma. Hice mal en verte. Sin embargo, la tentación fue superior. Perdona el papel que hice, pero mi desesperación es superior a todo. Tenía que pasar esas horas tan felices, en que con sólo mirarnos nos comprendimos, y ahora sé toda la bondad de tu corazón y tu cariño, porque sé que me quieres como yo te quiero a ti. Socorro y yo nos hemos separado y lo va a legalizar. Yo me alegro.

»Mañana entregaré el muestrario y no sé qué haré, pues me encuentro aquí sin trabajo ni dinero. Te puse telegrama y si recibo el dinero que te pedí, y perdona esta gran molestia, me iré a Mieres. Caso contrario, acabaré. Y ahora comprendo que te quiero. Que te quiero con toda mi alma y que mi último pensamiento será para mi Chacha, la única mujer que querré toda mi vida.

»Chacha, mi vida, escríbeme una carta. Tú nunca me dijiste mentiras. Dime entonces la verdad. La verdad de lo que sientes hacia mí. Eres la única persona que me ha demostrado cariño después del gran daño que te hice, pero piensa que siempre pensé en ti y que mi castigo es más grande del que tú puedes imaginar. Me gustaría, aunque fuera piedra, existir en esa esquina que te pones para tenerte junto a mí. Escribe urgente a lista de correos de Barcelona. Yo te tendré al corriente de todo y si Dios me diera suerte, toda mi ilusión es quitarte de ese trabajo. Cuídate mucho y piensa alguna vez en mí.

»Recibe todo lo que quieras de tu Paco».

Él le escribió a mano, con letra menuda y anotaciones en los márgenes para dar cabida a todo lo que tenía que decirle. Ella la releyó buscando en las palabras una respuesta a las dudas que le asaltaban. Finalmente se acostó, aunque tardó tiempo en conciliar el sueño, y cuando aún no había amanecido se levantó para contestarle. Tomó un café caliente y en una hoja cuadriculada comenzó a escribir.

«Querido Paco: hoy he recibido la primera carta tuya, que me ha causado cierta emoción después de una espera de quince años. En la tuya me hablas de que yo nunca te he mentido y que te diga mi pensamiento hacia ti con la misma verdad que pongo en todas mis cosas. Si así lo deseas, así lo haré. No me gusta nada que Socorro y tú os separéis, porque median tres niños que van a pagar todas las consecuencias y no son culpables de nada. Ellos son los que hoy necesitan tu sacrificio y tu buen comportamiento. Por los hijos deben abandonarse los mayores placeres y apartarse los más grandes deseos. No sería capaz de vivir a tu lado pensando en esos niños, no sería feliz, y te vería tan canalla que desmerecerías todo ante mis ojos. Yo, además, ya no tengo fe en ti ni confianza ninguna, y para ser feliz con una persona, estas son dos cosas muy necesarias.

»Preguntas que qué queda en mí. Pues mira, Paco, queda un cariño limpio y puramente espiritual que no has podido disipar con tus faenas y tu abandono. Es cierto que mi cariño es muy grande todavía, tanto que me ha hecho esperar con impaciencia tu carta, pero no te veo digno de mí; o, mejor dicho, de mi cariño, y no quiero que abandones tus obligaciones con esos niños, porque si lo hicieras vería en ti a un mal padre y a una mala persona.

»Si quieres que mi cariño crezca por ti, y si quieres demostrarme tú el tuyo, levántate con la mayor honradez que te sea posible de esa miserable vida que arrastras. Toma mi consejo y pórtate bien en esa casa. Busca trabajo, saca adelante a esos hijos, no maltrates a quien no tiene culpa de la ruina que tú mismo nos buscaste a todos, quítate de todo vicio, sacrifica tus deseos a tus deberes y de esta forma yo te querré mucho porque lo habrás hecho por mí. Yo seré completamente dichosa sabiéndote un hombre de buenos sentimientos, y con un par de días al año y una carta tuya prometiéndome encauzarte por el camino del bien ya soy la mujer más dichosa. Si pruebas una gota de vino cuando leas esta carta, será la mayor demostración de que tu cariño hacia mí es falso, como me has hecho pensar más de una vez. Entrega el muestrario y soporta con fuerzas lo que venga.

»Nuestra hija te manda un beso muy fuerte y te pide que te hagas un hombre de bien y no digas que es tarde, porque demostrarás pocas ganas de rehabilitarte. Estás en los mejores años de tu vida y con voluntad se consigue todo.

»Adiós, Paco, te querrá siempre tu Charo.

»No tires esta carta sin leerla cien veces».

Cuando hubo concluido la repasó con calma, la introdujo en un sobre, lo cerró pasando la lengua por el pegamento y le puso un sello de cincuenta céntimos con la efigie del Caudillo. Camino de la plaza de la Cibeles, esquina con Alcalá, pasó por el edificio de Correos y depositó la carta en uno de los buzones dorados que había a un lado de la fachada. Después regresó sobre sus pasos, apoyó la espalda en la pared, y de entre sus ropas sacó dos cajetillas de tabaco, uno nacional y otro americano, para ofrecer a los transeúntes. Cruzó la mirada con otra compañera que hacía lo mismo en la acera de enfrente. El recuerdo de Francisco se disipó en un instante y supo que, por fin, la guerra había terminado.

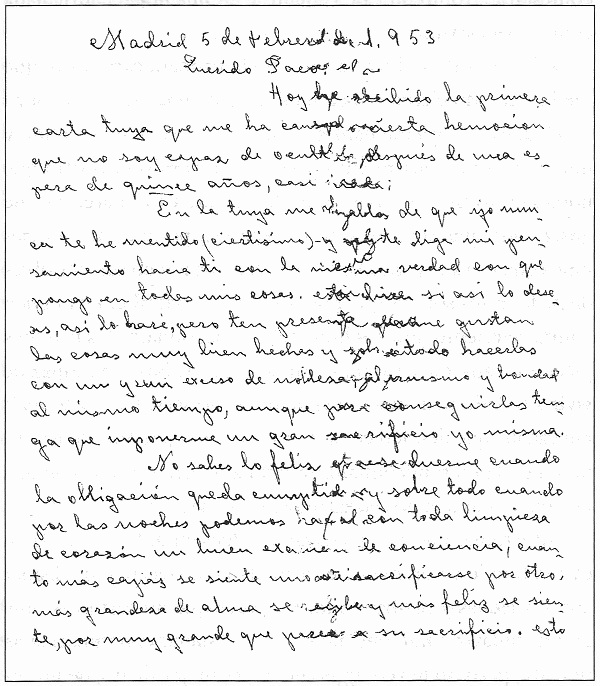

Carta de Rosario a su marido fechada el 5 de febrero de 1953.