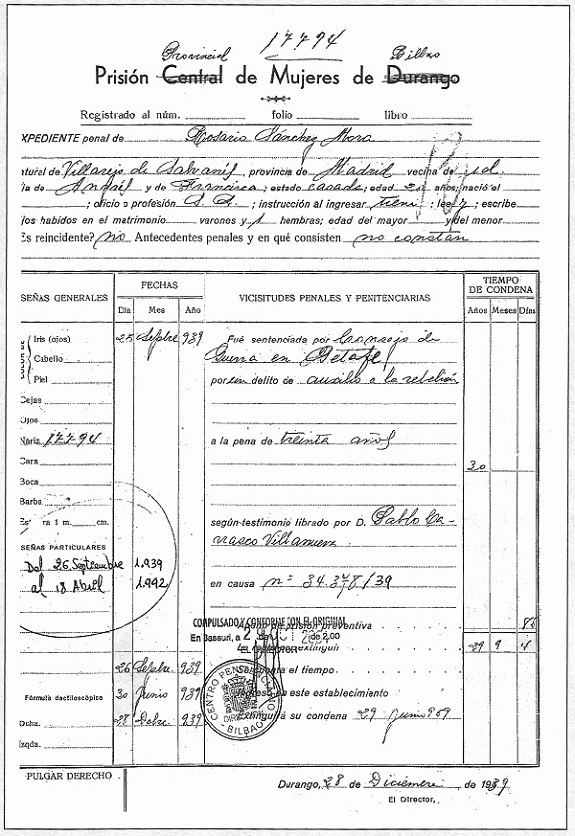

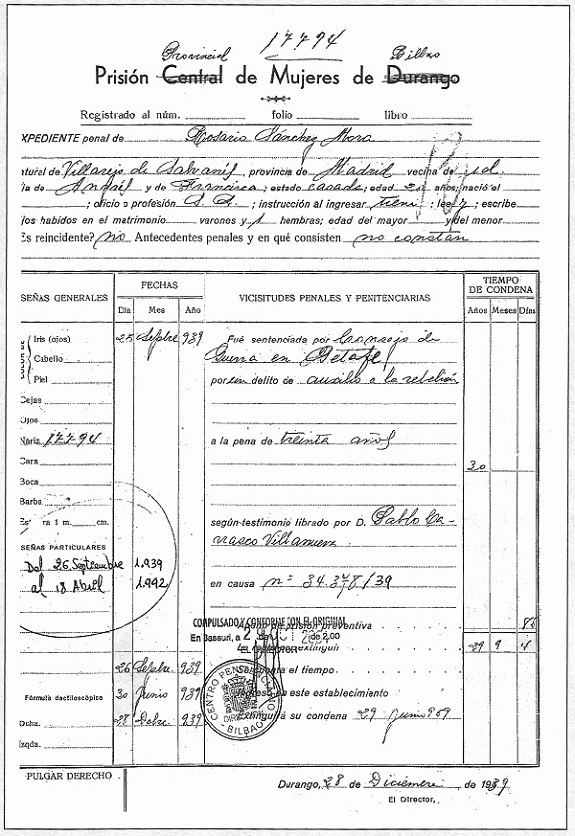

Ficha de Rosario en la prisión de Durango.

10

Expediciones

La cárcel de Ventas se alzaba en los límites de Madrid. Era un edificio de nueva planta inaugurado en 1933 como centro pionero para la reinserción de mujeres. El Gobierno republicano lo utilizó como prisión de hombres, y acabada la guerra recuperó su uso original. Tenía capacidad para cuatrocientas cincuenta reclusas, cifra que en aquel otoño de 1939 se multiplicaba por diez. En sus celdas individuales se apiñaban hasta una docena de mujeres, y la falta de espacio obligaba a muchas a dormir en pasillos, escaleras y lavabos. Se comía una vez al día, y las condiciones de salubridad eran inexistentes, lo que facilitaba la propagación de todo tipo de parásitos: piojos, pulgas, chinches…, que provocaban sarna, tiña y otras enfermedades. No había día que no falleciera alguna interna o alguno de los centenares de niños de corta edad que vivían con sus madres.

Rosario hizo el recorrido entre Getafe y Ventas custodiada por dos guardias civiles que permanecieron en silencio, sin dirigirse la palabra entre ellos. En el trayecto se cruzaron con un camión en el que ondeaba una bandera roja y negra de la Falange, los mismos colores de la CNT. Dejó volar la imaginación y vio con nitidez los pañuelos rojinegros de los milicianos anarquistas que durante meses cantaron por las calles «¡a las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación!». Sólo cuando el vehículo detuvo su marcha a la puerta de la prisión regresó de su ensoñación.

Las dimensiones del edificio la apabullaron, acostumbrada como estaba a penales mucho más pequeños. «Ahora sí que estoy en la cárcel», pensó al traspasar los sucesivos rastrillos del recinto con los cubiertos y la manta de borraja que le acababan de entregar. Se sintió perdida, insignificante en aquel mar de desesperación. El llanto de los niños se mezclaba con los lamentos de las madres y las conversaciones cruzadas, creando en la atmósfera un ruido ininteligible que la aturdía. No sabía qué hacer ni hacia dónde dirigirse, hasta que una mujer de mediana edad se acercó a ella.

—No tengas miedo, muchacha: aquí estás entre compañeras.

Aquellas palabras amigas aliviaron la desazón que había empezado a sentir. Pronto descubrió que dentro de aquel caos funcionaba un orden interno que permitía no enloquecer. Las presas estaban organizadas en comunidades, en las que todos sus miembros se ayudaban entre sí. Las que eran de Madrid y tenían familia recibían paquetes con alimentos que compartían con las que no tenían nada. Las que sabían escribir lo hacían por las que eran analfabetas, a las que enseñaban a leer y a dibujar sus primeros trazos. También se había organizado una especie de servicio de correos con los hombres, de manera que las que salían para juicio a las Salesas escondían en sus ropas notas para sus compañeros, que intercambiaban con estos en las celdas del tribunal. Viajaban así mensajes entre todas las cárceles de Madrid, hasta que el escrito llegaba a su destinatario.

Rosario no tuvo problemas para integrarse y pronto aprendió a desenvolverse y sobrevivir en aquel infierno. A lo que nadie se acostumbraba era a los días de «saca». Desde el mes de junio se fusilaba por centenares a hombres y mujeres contra las tapias del cementerio del Este y, pese a la distancia existente, la ausencia de edificaciones entre la prisión y el camposanto dejaba escuchar con nitidez el tableteo de las metralletas. Los tiros de gracia permitían contar después el número de ejecutados. Algunos días sumaban más de un centenar. Nadie estaba a salvo.

Una interna, Matilde Landa, había organizado una oficina de penadas en la que redactaba recursos pidiendo el indulto para las condenadas a muerte. Había sido detenida en abril, cuando acababa de hacerse cargo de la reorganización del PCE en la capital, y tras pasar casi seis meses en un calabozo de la Dirección General de Seguridad, ingresó en Ventas en septiembre. Carmen Castro, la directora, había autorizado que dispusiera de una mesa y una máquina de escribir en la que tecleaba largos escritos con sus dedos índices. No tenía formación jurídica, pero le bastaba lo que había aprendido de su padre, el abogado extremeño Rubén Landa. En otras ocasiones remitía cartas a conocidos de la interna para que dieran buenas referencias de ella o la avalaran ante las nuevas autoridades, y aunque las respuestas no eran habituales, no por ello desistía de buscar hasta el último resquicio que pudiera salvar una vida.

El origen de aquella oficina había sido el fusilamiento de trece muchachas en la madrugada del 5 de agosto. La mayoría eran menores de edad, apenas unas niñas. A una de ellas, Blanca Brisac, la única casada y con un hijo, la habían ajusticiado con su marido. Eran conocidas como las Menores o las Trece Rosas, y su historia era relatada a todas las que ingresaban. Rosario conoció así el triste destino de su amiga Dionisia Manzanero Salas, con la que había intimado durante los tres meses que pasaron juntas en la escuela de cuadros de la JSU en el ya lejano 1938. Al acabar la guerra había hecho de enlace entre los compañeros que intentaban recomponer en la clandestinidad lo que quedaba del PCE, hasta que fue detenida el 15 de mayo.

Su muerte de manera tan dramática la sobrecogió. Más incluso que la de su profesora de corte, Lina Odena, caída en el frente mientras luchaba, o la de todos aquellos compañeros que perecieron en Somosierra y Brunete. Lo habían hecho luchando por lo que creían. Estaban dispuestos a matar y a morir. Pero esto era distinto. Era una muerte premeditada, organizada y ejecutada con frialdad, cuando la guerra ya había terminado. Tuvo entonces conciencia de que ella misma había estado a punto de ser condenada a muerte, y un escalofrío le recorrió el cuerpo como no le había ocurrido ni siquiera cuando el fiscal pidió para ella la pena capital en la vista de su causa.

Como todas las que ingresaban en prisión, Rosario se presentó a Matilde para contarle su caso. Esta escuchaba en silencio y tomaba nota. Nunca interrumpía el relato de su interlocutora salvo para puntualizar algún detalle o que le aclarara dudas. Concluida la entrevista, Matilde le explicó que aunque no estuviese condenada a muerte no eran extrañas las visitas de falangistas que acudían a prisión a llevarse internas con la excusa de interrogarlas. Muchas no volvían, y las que lo hacían regresaban en un estado lamentable.

—Rosario, tu expediente está en la oficina pendiente de que firmes la condena de treinta años —le dijo—. Si viene alguien a sacarte, tus denunciantes, por ejemplo, te agarras a las rejas y gritas tan fuerte como puedas que no te pueden sacar porque tu causa está en el despacho de la directora. Nosotras te ayudaremos, pero eres tú la primera que debe enfrentarse a ellos. No tengas miedo.

La escuchó asintiendo con la cabeza y sin decir palabra, y al regresar a su celda lo hizo convencida de que pertenecía a un colectivo que iba a cuidar de ella. Como le había asegurado la voz amiga que la recibió en prisión, no estaba sola.

Llevaba dos semanas encerrada, integrada en la rutina, cuando se llevó una gran sorpresa. Entre aquel marasmo de mujeres acertó a ver a Juliana y a María, sus compañeras en O’Donnell, de las que no sabía nada desde que acabó la guerra. La alegría de encontrar a viejas amigas se tornó en sorpresa al comprobar que quienes habían compartido con ella paseos y risas por la calle de Alcalá y la Gran Vía la rehuían ahora como a una apestada. Tuvieron que pasar varios días para que le dijeran que no querían tratos con ella. Supo entonces que llevaban meses encarceladas, y que el hermano falangista de María, al que no había visto en toda la contienda, estaba tramitando su libertad. No se relacionaban con nadie, salvo con las funcionarías, y no iban a hacer una excepción con ella. Tenían que borrar su pasado, y al igual que Juliana había logrado ocultar que estaba casada con un hermano del Campesino, no convenía que las relacionaran con Rosario. El miedo a los vencidos las había cambiado.

Trascurridas unas semanas, fue destinada a la cocina encargada de controlar una de las cuatro puertas por las que se accedía a una enorme habitación llena de perolas y un olor permanente a comida agria. Su función consistía en impedir la entrada a cualquier persona ajena para evitar que sustrajeran las viandas. Cuando había que pelar patatas, una de las monjas que custodiaban a las presas se subía en un taburete y hacía sentarse alrededor de ella a las encargadas de mondar. La religiosa giraba en torno a sí vigilando que ninguna interna tuviera la tentación de comerse un cacho de patata cruda. La necesidad obraba milagros, y las jóvenes que se afanaban por rebañar las mondas se las apañaban para lanzar las patatas en dirección a algunas de las puertas aprovechando el descuido de la religiosa, y con el beneplácito de sus compañeras al cuidado.

Para garantizar la lealtad de las cuatro internas elegidas como vigilantes se las recompensaba con un bocadillo, que Rosario compartía con sus compañeras de celda o entregaba a alguna de las madres que tenían niños de pecho. «La cárcel nos enseña a ser mejores personas», comentaba sorprendida de ser capaz de desprenderse de un trozo de pan pese al hambre que padecía. Era la solidaridad de la que tanto le habló su padre y que ella descubrió en las trincheras y ahora en prisión. El cargo de guardiana le duró poco por su falta de diligencia, de la que pronto se dieron cuenta las monjas.

¡Ah de las monjas! Nunca había sido religiosa, pero descubrir que muchos conventos habían sido transformados en cárceles con la anuencia de la Iglesia, y que las religiosas se encargaban de su custodia, terminó por rebelaría. Adoratrices, Carmelitas, Hermanas Nazarenas, Mercedarias, Oblatas, del Sagrado Corazón, Cruzadas Evangélicas, y así hasta un total de quince órdenes se repartían el gobierno interior de las cárceles de mujeres con la ayuda de algunas funcionarías civiles nombradas entre familiares de víctimas de la barbarie roja. ¡Cómo podían hablar de Dios y del amor al prójimo cuando las trataban como a animales!

Casi nunca había nada que hacer. Como mucho, algo de punto si la familia podía enviarles lana o hilo. Una de las principales ocupaciones para pasar las horas muertas consistía en hacerse con los periódicos que los guardianes del recinto tiraban en ocasiones desde su garita al patio. Hasta en aquellos diarios fascistas que glosaban las gestas de Hitler en Europa era posible interpretar entre líneas la marcha del conflicto mundial que había desencadenado Alemania con la invasión de Polonia el 1 de septiembre, apoyada en su pacto de no agresión con la Unión Soviética, con la que se repartió el país tras su capitulación. ¿Cómo la misma URSS que había ayudado a la República llegaba a acuerdos con quienes la habían bombardeado, con los enemigos que decía combatir? Francia e Inglaterra, que miraron hacia otro lado cuando el Gobierno legítimo les pidió ayuda, no habían tenido más remedio que intervenir y declarar la guerra a Alemania, mientras Italia y España se declaraban neutrales.

«Constando oficialmente el estado de guerra que, por desgracia, existe entre Inglaterra, Francia y Polonia, de un lado, y Alemania, de otro, ordeno por el presente decreto la más estricta neutralidad a los súbditos españoles, con arreglo a las leyes vigentes y a los principios del derecho público internacional. Dado en Burgos a 4 de septiembre de 1939. Año de la Victoria».

De la marcha de aquella contienda dependía su libertad. No tenían la menor duda de que la derrota del fascismo arrastraría a Franco, pero las noticias en aquellos primeros meses no permitían abrigar esperanzas.

El 28 de diciembre, cuando se cumplían dos meses y medio de encierro en Ventas, corrió el rumor de que algunas presas iban a salir en expedición, como se denominaba a los traslados a otras prisiones de aquellas internas que ya habían sido juzgadas y condenadas. Estas conducciones suponían el alejamiento de sus familias, que, sin medios económicos para costearse un viaje, perdían toda noticia de ellas. Rosario pensó que era una broma por el día de los Santos Inocentes, hasta que escuchó su nombre en la relación de las que debían recoger sus petates.

De madrugada la entrada de la prisión se llenó de camiones descubiertos para trasladar a más de trescientas mujeres a la estación del Norte. Hacía un frío intenso, cortante, y las reclusas se arrebujaron entre sí para darse calor. En el aire se dibujaba el vaho caliente que despedían sus bocas y sonaba el castañeo de los dientes. Hicieron el recorrido a escasa velocidad, atravesando calles desnudas, que esperaban a que clareara la mañana para desperezarse. En la estación aguardaba desde hacía dos horas otro grupo de mujeres que habían viajado en tren desde Guadalajara hasta la estación de Atocha, y de esta a la del Norte en camiones de la Guardia Civil. Sentadas en los andenes, intentaban guarecerse del frío contra las paredes, bajo la atenta mirada de los guardias que las custodiaban. La estación estaba en obras y carecía de puertas, lo que creaba fuertes corrientes de aire que entumecían el cuerpo tras una espera tan prolongada sin moverse.

El tren que debían tomar permanecía estacionado en la vía 1. Se trataba de un convoy de transporte de ganado, de los que ahora se utilizaban para la conducción de presos. Subieron treinta mujeres por vagón. Rosario se sintió reconfortada por el aire tibio que desprendía el heno que cubría el suelo. Las tablas de las paredes encajaban, y el frío y la luz sólo se filtraban por las trampillas abiertas en la parte superior. Los guardias habían arrancado un cuadrado de tabla de cada vagón, justo en una esquina, para que pudieran hacer sus necesidades. El trayecto iba a ser largo. Un chusco de pan y una sardina arenque era todo su alimento mientras durase el viaje.

Tardaron tres días en llegar a la localidad guipuzcoana de Zumárraga. Tres largos y enormes días sin bajarse de los vagones y con frecuentes paradas para proceder al relevo de la fuerza de la Guardia Civil que las escoltaba. Cada vez que esto ocurría, un agente se subía a una escalera para alcanzar la trampilla superior de cada vagón, y desde allí leía el nombre de las internas que viajaban en él para que contestaran con sus apellidos. Una forma de controlar que todavía continuaban con vida o no habían escapado por el agujero salpicado de heces por el que aliviaban sus necesidades.

—¡Rosario!

—Sánchez Mora.

…

—Aquí están todas.

La luna llena iluminaba los campos cubiertos de nieve cuando recalaron en aquella pequeña localidad situada en el valle del Urola. El tren se detuvo en una vía muerta para esperar a que a la mañana siguiente vinieran a recogerlas. Fue la única vez que les dejaron bajar del vagón para que estiraran las piernas, y la primera que tuvieron ocasión de comprobar la solidaridad de los vecinos. Habían transcurrido setenta y dos horas desde que salieron de Madrid, y ni siquiera el frío era capaz de calmar el hambre que les agujereaba el estómago. En un alarde de generosidad, y también de valor, el alcalde se dirigió al capitán al mando para preguntarle si podían dar algo de comida a aquellas mujeres. El oficial lo pensó un instante, dio dos caladas a su cigarrillo y respondió con un sí displicente.

—Eso que le ahorramos al Estado —dijo.

En cuestión de minutos varios vecinos hicieron un fuego con cajones de madera y un grupo apareció con varios calderos de sopa caliente que repartieron entre todas. Rosario cerró los ojos y sorbió el caldo hirviendo. No le importó quemarse la lengua. Ya ni recordaba la última vez que había comido caliente. Sintió cómo el líquido bajaba por la garganta, llegaba al estómago y el calor se repartía por todo el cuerpo hasta provocarle una agradable somnolencia. Una y otra vez pasó la lengua sobre los labios para relamerse de aquel sabor a carne cocida que le recordaba el hogar.

Pasaron la noche en la estación, y a la mañana siguiente montaron en un tren de vía estrecha que hacía el recorrido hasta Durango. Antes, los vecinos les entregaron una vela y una hogaza de pan por vagón. Pensó que aún quedaban buenas personas, que si había gente capaz de compartir lo suyo en aquellos tiempos de penuria no todo estaba perdido.

Ficha de Rosario en la prisión de Durango.

La prisión de Durango era un convento de monjas francesas en el que hasta no hacía mucho tiempo tomaban sus votos las novicias. Prisión o convento, se trataba de un enorme edificio de tres plantas, con ese aire grave de las edificaciones desprovistas de todo ornato, levantadas como ejemplo de austeridad y recogimiento. Cada día llegaban expediciones de toda España, y el recinto se vio pronto abarrotado con más de dos mil mujeres. Había presas políticas, pero también prostitutas y ladronas que compartían espacio a regañadientes.

Rosario permanecía en la tercera planta, donde estaba instalado el departamento de madres. Una orden ministerial de marzo limitaba a los tres años la edad máxima hasta la que los niños podían convivir con sus madres en prisión. El resto debían ser entregados a otros familiares y, en caso de que estos no pudieran hacerse cargo de ellos, ingresados en un hospicio. Para las familias no era fácil viajar hasta la prisión, y algunos vecinos de Durango se ofrecieron a acoger a los pequeños en sus casas hasta que pudieran recogerlos.

Pronto averiguó que el régimen de vida no se diferenciaba del que había sufrido en otros penales, aunque cada uno, más grande o más pequeño, tenía sus propias miserias. En este el mayor problema era el agua. La daban sólo tres horas al día, que las internas aprovechaban para recogerla en todo tipo de recipientes de los que bebían, se lavaban y utilizaban en los váteres. La comida era también infame. La mayoría de los días, arroz hervido durante horas para que los granos adquiriesen más volumen y formasen una masa, que se mantenía pegada al plato aunque le dieran la vuelta. Aquel grumo provocaba en algunas fuertes diarreas, y en otras un pertinaz estreñimiento que les duraba varios días. Sólo en ocasiones el menú se cambiaba por un caldo insípido obtenido de cocer cebollas. La alimentación tan deficiente provocó que a las pocas semanas de estar allí las piernas se le cubrieran de enormes llagas de un líquido acuoso, síntoma de la avitaminosis. Se sentía débil y cansada, incapaz de hacer otra cosa que no fuera permanecer tumbada en el suelo de madera desgastada, que cada mañana les obligaban a limpiar con cepillos de cerda.

Daba lo mismo estar enferma o no, porque la rutina en Durango establecía que cada tarde, sin excepción, todas las internas debían formar en el patio y, brazo en alto, cantar los himnos del nuevo régimen. Las más atrevidas se escondían en las celdas con la esperanza de no ser descubiertas, porque de serlo sabían que como castigo les esperaba toda la tarde con el brazo en posición de saludo fascista.

Las penalidades y el paso de las jornadas fueron tejiendo nuevas amistades. A Tomasa Cuevas la había conocido en la misma estación de Durango. Era una de las muchachas de la expedición de la prisión de Gualadajara que les aguardaba en la estación del Norte. Ella y Rosario habían viajado en distintos vagones, pero tan pronto como llegaron a su destino congeniaron con facilidad. Carmen Machado llevaba en aquella prisión desde mayo y también procedía de la prisión de Ventas. Era una de las veteranas que la recibió al llegar al penal y la puso al tanto de la vida en él. En su caso, le explicaba, no sólo no sintió pena por alejarse de Madrid, y con ello de su familia, sino que fue un enorme alivio escapar de allí porque le resultaba insufrible asistir a la muerte periódica de sus compañeras por las terribles «sacas». Y como ellas, María Blázquez, Nieves Torres, Antoñita Hernández, las hermanas Daniela y Consuelo Verguizas, Nieves Waldemer, que había dado a luz en la prisión de Guadalajara y soportaba el encierro con un niño de semanas, y tantas otras.

De entre las religiosas que gobernaban el recinto la madre Gertrudis y la madre Paz eran las peores. Su sola presencia ya intimidaba y eran, además, las encargadas de buscar por la prisión a las reclusas que iban a ser fusiladas. Con un «¡hala, véngase usted conmigo!», cumplían la tétrica ceremonia de las sacas que, aunque escasas, no dejaban de producirse con algunas presas vascas. Cuando eran conducidas a capilla para cumplir las horas previas a su ejecución, les ofrecían besar un crucifijo en señal de arrepentimiento.

—Madre, pero si yo no he hecho nada —repetían las condenadas sin lograr atraer la atención de aquellas monjas.

—Hija, deberías dar gracias al Señor por haberte elegido, por darte esta última oportunidad de redimirte de tus errores.

—Pero es que yo no he hecho nada, madre, y quiero vivir. Sólo tengo veinte años y quiero vivir —imploraban con un gimoteo.

—¡Basta ya de tonterías! ¡Arrodíllate y reza conmigo si no quieres condenarte para toda la eternidad! ¡No es hora de llorar, sino de afrontar las consecuencias de tus pecados!

Muchas —la mayoría— salían a rastras, vomitando bilis o sin poder controlar el esfínter por el miedo. Desaparecían en la madrugada a bordo de camiones, mientras dentro de la prisión se guardaba un sobrecogedor silencio para seguir el sonido del vehículo hasta que se desvanecía en la distancia y se perdía así el último hilo de comunicación que les unía a sus compañeras.

Sólo la madre Visitación se portaba bien con ellas. Era natural de Pamplona, y la más humana de todas. Cuando podía subía algo de pan para las madres, y cuando estaba de su mano se preocupaba por el estado de los más pequeños. «¡Ay, santo cielo, pero qué habrán hecho estas criaturitas para estar aquí!». Se desesperaba cuando veía a algunos languidecer en brazos de sus madres. Muchos murieron aquel invierno de una extraña enfermedad: encefalitis letárgica. Los niños se apagaban, parecían atrapados por un profundo sueño del que no despertaban. Ya muertos, quedaban tirados encima de una manta hasta que al día siguiente venían a llevárselos envueltos en aquellas telas sucias. No había para ellos ni siquiera una humilde caja de madera. Los gritos desgarrados de las madres le taladraban a Rosario los oídos. No podía sacárselos durante todo el día. Estaban allí, sonando como un eco insistente que la volvía loca.

Pasó once meses encerrada en Durango, hasta que en diciembre de 1940 el Estado acordó la devolución del convento a sus propietarias, que lo venían reclamando desde hacía meses para dedicarlo a sus anteriores menesteres. El cierre de Durango como prisión obligó a trasladar a las internas a las cercanas prisiones de Orúe, Santander, Amorebieta y Saturrarán. Rosario volvía a separarse de sus compañeras, la mayoría de las cuales fueron conducidas al penal cántabro. Sintió la nostalgia de aquel a quien arrebatan sus raíces cuando estas empiezan a ser firmes. Había aprendido a sufrir, a soportar el dolor propio y ajeno, a compartirlo todo con otras muchachas como ella, y ahora, de nuevo, se sentía sola, como si la desgarraran. Tuvo miedo.

La llevaron a un chalé que había sido habilitado como cárcel en el propio Bilbao, en el barrio de Begoña. Sus reducidas dimensiones hacían aún más acusado su hacinamiento. El recinto estaba al cargo de una única mujer, doña Mariana, una cuarentona malencarada, que vestía siempre la camisa azul con el yugo y las flechas en el pecho.

—No se pinchará una teta este mal bicho —bromeaban las más jóvenes cuando la veían colocarse aquella insignia como si se tratara de una medalla.

Las políticas estaban en la planta baja, y las prostitutas, con las que no querían mezclarse, y las ancianas, en el piso superior, al que llamaban el sangay.

Cada mañana, si no llovía, las obligaban a caminar alrededor de la casa, que disponía de una pequeña superficie que en otros tiempos fue un jardín, en torno al cual se había levantado una alambrada para que no intentaran escapar. Había tres árboles, tres robles grandes y esbeltos, que a Rosario le gustaba mirar. Levantaba los ojos hacia sus copas desnudas y veía dibujarse, negro sobre azul, la silueta de sus ramas. Imaginaba entonces que estaba en Madrid, en el parque del Retiro, y por unos minutos se abstraía de todo cuanto la rodeaba, hasta que la voz de la directora la devolvía de su ensimismamiento.

—¡Tú, caraboba! ¿Qué haces mirando al cielo?

Las presas convivían en el chalé con unos marranos, a los que doña Mariana trataba como si fueran sus hijos. El sempiterno arroz de los penales lo hervía con unos huesos para darle algo de sabor. Cuando la pasta estaba a punto metía un cubo en el perolo y lo sacaba para dárselo a los cerdos, que se comían así la poca grasa que se acumulaba en la superficie. El resto lo repartía entre ellas.

—Estos tienen mejor boca que vosotras —les decía riendo su propia gracia—, y además son más agradecidos.

Muchas internas eran vascas que cumplían una pena de depuración. Habían huido a Francia cuando los fascistas entraron en Bilbao, y no regresaron hasta que acabó la guerra. A falta de acusaciones concretas contra ellas, permanecían encerradas tres meses antes de quedar en libertad si nadie informaba negativamente de su conducta. La proximidad del hogar facilitaba que sus familias pudieran llevarles algo de comida. Para Rosario y sus compañeras, en cambio, todo resultaba más difícil, aunque no imposible. El hambre azuzaba el ingenio y, en ocasiones, si alguna recibía algo de legumbre, se las apañaban para guisarlas con velas. Amasaban la cera hasta convertirla en una bola blanda y la envolvían en trapos, que al prenderlos ardían durante un buen rato, el necesario para cocer con aquel fuego un cazo con agua y lo que se terciase.

Nieves Torres, que había acompañado a Rosario a Orúe, empezó a perder peso de manera preocupante. La muchacha un poco rolliza de los primeros compases de la guerra se había consumido hasta quedarse en treinta y cinco esqueléticos kilos. Su estado no pasó desapercibido para el joven de manos finas y ojos azules que se incorporó al recinto como médico, en sustitución de un preso de El Carmelo que hacía esa labor hasta su llegada. Le mandó quitarse la ropa de cintura para arriba. Ella, que nunca había estado así, semidesnuda, ante un hombre, superó su pudor, cerró los ojos y dejó recorrerse el pecho y la espalda por el fonendo de aquel muchacho tan apuesto. Cuando regresó con sus compañeras, no pudo evitar relatar con todo lujo de detalles aquel encuentro con un joven guapísimo que en adelante iba a encargarse de su salud. Alberto, que así se llamaba el doctor, concluyó que las internas sufrían una avitaminosis tan severa que no entendía cómo podían siquiera andar.

—Doña Mariana, estas mujeres no están ni para levantarse del petate —le dijo a la responsable del recinto para su enojo.

Pero con avitaminosis o sin ella, todas las tardes, sin excepción, había que cantar el Cara al sol. Y más valía hacerlo con interés y decisión si no querían ser castigadas con rigor.

Cara al sol con la camisa nue-e-e-va,

que tú bordaste rojo ayer,

me hallará la muerte si me lle-e-e-ga,

y no te vuelvo a ver.

Al acabar se entonaban, a la voz de «¡España!», los habituales «¡una, grande y libre!». Y entonces sí que gritaban todas con la fuerza de que eran capaces aquella palabra mágica que resonaba en cada rincón de la prisión.

—¡¡¡Silencio todo el mundo!!! —levantaba la voz doña Mariana con la cara roja de ira—. ¿Quién ha gritado más alto? —preguntaba mirando al rostro de las internas, hasta que alguna de su confianza le hacía un gesto con la mirada.

—¿Lo hemos hecho mal, doña Mariana? —inquiría Rosario con la voz cándida e impertinente a un tiempo que le salía de lo más profundo de su rebeldía.

—Ha sido usted, como siempre. Es usted el mismo demonio —la reprobó a menos de un palmo de su cara—. A partir de mañana se sube usted a la planta de arriba con las prostitutas, a ver si se le bajan un poco los humos.

—Como usted ordene, doña Mariana —respondió con desprecio.

Además de los castigos, si había algo que pronto identificó con aquel penal fue la lluvia. Llovía sin cesar, a todas horas. En ocasiones una lluvia fina, apenas perceptible, y en otras gruesas gotas que componían una sinfonía de sonidos al golpear contra las tejas y estrellarse contra los charcos. Se apoderaba entonces de ella la melancolía y, sin quererlo, pensaba en los suyos. Francisco le parecía ya tan lejano que tenía la impresión de que algo de él se le había desprendido irremediablemente. El recuerdo de Elena le ponía en alerta. Los sentidos se afilaban, el corazón se aceleraba y sentía un nudo en el estómago que subía hasta la garganta. Cuando quería tragárselo no lo conseguía, y de los ojos resbalaban algunas lágrimas. Y su madre, y sus hermanos, ¿qué sería de ellos? No recibía cartas, y era como si se hubieran perdido para siempre. Veía el rostro de sus compañeras iluminarse cada vez que tenían correo, y debía contentarse con leer las misivas de quienes no sabían hacerlo. Lo hacía despacio, recalcando cada palabra, y pese a no ser ella la destinataria, experimentaba una alegría ajena.

Josefa, su madre, había salido de la prisión de Villarejo tras tres meses de encierro, mientras ella se encontraba aún en la cárcel de Getafe. La pusieron en libertad sin más, cansados de humillarla y de que el viejo achacoso que preguntaba por ella cada día les suplicara una y otra vez que la dejaran volver con sus hijos. Regresó a casa vencida, con el pelo blanquecino y la espalda curvada hacia delante por el peso del sufrimiento y la tristeza, señalada por el dedo acusador de las que un día fueron vecinas y ahora se sentían alguien en la nueva jerarquía del pueblo. Eran mujeres de vencedores, con derecho a criticar a aquella esposa y madre de rojos.

Aurelia, la hija mayor tras Rosario, se había convertido a sus quince años en el sostén de toda la familia. Con Elena, dos años menor que ella, iba cada semana andando a Chinchón con un talego de pan que cambiaban por judías, que vendían después en Villarejo con un beneficio de cinco duros. Esos eran los únicos ingresos que entraban en casa. Viajaban siempre acompañados de otros vecinos condenados a mendigar su necesidad; dormían por el camino y, cuando podían, se metían a escondidas en los viñedos que encontraban en su camino para robar uvas. Sus hermanos pequeños, Rianxares, Agapito y Piedad, sólo tenían edad para pasar hambre.

Cuando le dijeron que salía de nuevo en expedición evitó pensar. «¿Qué más daba aquí que allá?».

—¿A qué día estamos? —preguntó.

—A 28 de agosto del 41.

Casi dos años de prisión.

El trayecto en camioneta fue corto en esta ocasión. Dos horas al tran tran por carreteras que serpenteaban a derecha e izquierda y que en ocasiones dejaban ver en el horizonte el azul intenso del mar. Desaparecía y volvía a aparecer, para alborozo de todas. La tenue línea del horizonte se fue haciendo cada vez más grande, hasta ocupar prácticamente todo el ángulo de visión. La brisa se impregnó de olor a espuma de sal y arena mojada. ¡Qué perfume tan maravilloso! Inspiró con todas sus fuerzas y contuvo el aire en los pulmones tanto como le fue posible. Hacía tanto que no veía el mar. Fue en Alicante, en la guardería de la División, aquel verano de carreras y risas en la playa con los hijos de los compañeros que luchaban en el frente. La guerra parecía allí tan lejana…

—Nos llevan de vacaciones —alzó alguien la voz, y todas sonrieron la ocurrencia.

—Pues si esto son vacaciones, prefiero quedarme en casa —respondió otra por seguir la broma.

El camión comenzó a descender hacia un valle encajonado entre montañas de un verde arrebatado. Al borde del mismo mar se alzaban varios edificios solitarios de grandes ventanales: la prisión de Saturrarán, que aunque pertenecía al municipio de Motrico, estaba situada pegando al de Ondarroa, en el mismo límite entre las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. Se trataba de otro seminario más habilitado como prisión, que antes de ser lugar de rezo y recogimiento había sido balneario para solaz de gente de posibles, entre la que en más de una ocasión estuvo el rey Alfonso XIII cuando veraneaba en San Sebastián.

La caída de Asturias en poder de las tropas de Franco en octubre de 1937, y el creciente número de prisioneros que hacían a medida que ocupaban nuevos territorios obligó a habilitar aquellos enormes pabellones como prisión en diciembre de ese año. Las primeras presas habían llegado en enero de 1938, cuando la guerra aún no había concluido y sus campanas repiqueteaban en acción de gracias cada vez que una plaza republicana era tomada por los nacionales. Su capacidad, fijada oficialmente en setecientas mujeres, no había tardado en superar con creces dicha cifra, hasta alcanzar los dos millares de internas, que se repartían entre nueve pabellones. Monjas mercedarias se encargaban del régimen interior del recinto y soldados y guardias civiles, de la vigilancia exterior.

«Monjas, monjas, monjas…», se repetía Rosario para sí cada vez que veía a aquellas mujeres de rostro seco, embutidas en hábitos y tocas blancas que enmarcaban sus caras desabridas, dirigirse a ellas como si fueran animales. Pertenecían a la orden de Santa María de la Merced, cuyos miembros se obligaban por un cuarto voto a la redención de los cautivos. ¿Quién mejor para cuidar de ellas?

Los primeros veintiún días los pasó con las recién llegadas en el departamento de desinfección, para prevenir que alguna de ellas fuera portadora de cualquier enfermedad contagiosa. La tuberculosis hacía estragos en la prisión, pero las enfermas no ingresaban en el hospital hasta que los esputos de sangre se hacían habituales. Ocupaban el pabellón más cercano al mar, lo que empeoraba su estado. Tuberculosis o pulmonías, la mortandad en aquella prisión era mucho más elevada que en otros centros penitenciarios, y había forzado el relevo de la anterior responsable por la superiora María Aranzazu, a la que las reclusas apodaban la Pantera Blanca por su crueldad.

La brisa del mar, el olor a salitre y a tierra mojada que tanto la había animado al llegar se convirtieron con el paso de los días en otro sufrimiento más. Aquellos aires abrían el apetito, pero la comida era tan escasa como en otros penales, y el hambre le taladraba el estómago con un dolor persistente que la obligaba a enrollarse sobre sí en el suelo hasta que se le pasaba. El desayuno era una malta muy clarita, que ellas llamaban agua de castañas porque les recordaba el color que adquiría el agua con anises en el que cocían las castañas por Navidad, que luego comían como un manjar.

A mediodía, berzas con agua y unos granos de arroz, o un simple arroz hervido que se espesaba hasta convertirse en una pasta. Comían en mesas de ocho, cuatro a cada lado, mientras sor María Jesús se paseaba entre ellas leyendo fragmentos de santas y sufrimientos, por el rabillo del ojo vigilaba que ninguna de ellas levantara la vista del plato o hablara con sus compañeras.

—¿Qué hace usted? —gritaba cuando descubría que alguna se erguía para susurrar algo a quien tenía al lado.

—Hermana, perdone, es que no me he dado cuenta —se disculpaba con mansedumbre esperando no ser castigada.

Uno de aquellos días, todos iguales, Visitación, una de las numerosas mujeres de más de sesenta años que poblaban la cárcel, se puso en pie al paso de la religiosa.

—Siéntese inmediatamente. ¿Se ha vuelto loca?

—Hermana, esto es agua —contestó mirando el cuenco de metal en el que unos pocos granos de arroz bailaban en un líquido casi transparente.

—Así que es agua, dice usted —respondió enfurecida.

Cogió el tazón y, ante la mirada sorprendida de todas, se dirigió hasta un extremo de la sala, en la que había un grifo. Giró la llave y lo llenó hasta el mismo borde antes de dirigirse de nuevo hacia la interna. Al llegar a su altura arrojó el cuenco a la mesa.

—¡Tenga, para que diga usted que es agua!

El castigo en estos casos suponía el encierro durante días, sometidas a dieta de pan y agua, en las celdas habilitadas en los sótanos, a ras del arroyo que bordeaba los muros de la prisión antes de dar al mar. En invierno, con las crecidas, el agua entraba por las ventanas y anegaba las celdas. Las presas pasaban días enteros con el agua hasta las rodillas tiritando de frío, y cuando regresaban a las plantas superiores lo hacían aquejadas de terribles pulmonías. Sus compañeras la envolvían en mantas y se abrazaban a ella para darle calor. La fiebre las consumía, pero ni siquiera así estaban dispensadas de bajar al comedor o salir al patio para cumplir con las obligaciones diarias.

En ocasiones, a las monjas les daba por organizar jornadas de limpieza en los pabellones.

—Venga, todas a la playa —decía sor Juliana mientras caminaba por los pasillos dando palmas.

Menos las elegidas para la limpieza de los pabellones, el resto tenía que abandonar el recinto con el petate a cuestas. Era una jornada de alegría porque durante unas horas podían disfrutar del mar. Caminar por la playa con los pies metidos en el agua y la mirada perdida en la línea azul del horizonte. Rosario, con los brazos extendidos en cruz, cerraba los ojos tras unos minutos de observación, se giraba sobre sí, y los abría de nuevo para dejarse sorprender por el verde intenso de las montañas. Azul y verde. Verde y azul. Las más atrevidas se adentraban en aquellas aguas bravas, salpicadas de perfilados peñascos que se erigían orgullosos mientras las olas los azotaban con fuerza, pese a la prohibición de las religiosas y el seguro castigo que les impondrían.

La playa era peligrosa por sus fuertes corrientes. Mariana, una presa vasca, les había explicado que el nombre de Saturrarán tenía su origen en una leyenda popular, la historia de dos amantes, Satur y Aran. Satur era pescador y salía al mar todos los días, mientras Aran se quedaba esperándole. Un día de fuerte galerna no regresó. Su amada lo esperó durante largo tiempo, hasta que comprendió que no volvería jamás. Maldijo al mar y le pidió que se la llevara también a ella, y así lo hizo. La noche que desapareció bajo las aguas se escuchó un gran estruendo que alertó a todos los vecinos, que asistieron asombrados a cómo emergían de las profundidades dos rocas imponentes, las mismas que ellas veían a un lado de la playa. Las figuras de Satur y Aran. Una de aquellas jornadas de limpieza, una de las presas se vio atrapada por una corriente que la arrastraba mar adentro mientras alzaba su mano pidiendo auxilio. Corrieron todas hasta el borde del agua, asustadas por los gritos de su compañera, mientras esperaban que las religiosas hicieran algo.

—Vamos, no se arremolinen ustedes, ya saldrá ella por su propio pie, y si no puede, será porque Dios ha decidido llevarla con él.

Pilar de la Torre se quitó el sayo que vestía para que no se le enredase en las piernas y echó a correr hacia el agua. Dio varios saltos para salvar las olas que llegaban a la orilla, y cuando no pudo avanzar más se arrojó de cabeza. Desapareció por unos instantes de la mirada de todas, que seguían sorprendidas el arrojo de su compañera, antes de emerger de nuevo braceando con energía en dirección a la joven que pedía ayuda. Llegó a ella con dificultad, agotada de nadar a contracorriente, y no sin pocos esfuerzos consiguió llevarla de regreso a la playa entre el alborozo de todas.

—Se ve que ni Dios la quiere a su lado —dijo sor Juliana.

La templanza de la temperatura en verano dio paso a la humedad y al frío en invierno, que se colaban hasta los huesos y le hacían maldecir aquel mar encabritado y gris que rompía contra las rocas. Los ventanales permanecían cerrados, pero aun así el aire se colaba entre los marcos mal encajados, que temblaban cada vez que una ráfaga se estrellaba contra ellos. Todo era gris. El cielo y el mar. Y la desesperanza.

Algunas mañanas, las monjas les obligaban a formar en el patio de dos en dos. Cogían de cada extremo del asa de un cubo y caminaban rumbo a la playa bajo la intensa neblina que provocaban la humedad y el sirimiri. Allí permanecían varias horas buscando piedrecitas y cristales de aristas pulidas por el agua, que utilizaban después para adornar el patio de las religiosas en torno al claustro. Volvían ateridas de frío y con las ropas húmedas, que no había otra manera de secar que colocándolas debajo de las mantas y durmiendo sobre ellas.

Sólo un hombre compartía aquel universo de mujeres. Era don José María Llepas, el capellán, un anciano cheposo que arrastraba su sotana por el patio. Era el responsable de la misa diaria, y sólo en contadas ocasiones acudían a la prisión otros jesuitas para dar charlas sobre los sufrimientos de la vida terrenal y la gloria de la vida eterna. La primera vez que lo vio le sorprendió la diligencia de una compañera que corrió hacia él, y al llegar a su altura se inclinó en una reverencia para besarle el anillo que llevaba en el dedo corazón. El sacerdote posó después la mano en su cabeza y con la otra hizo la señal de la cruz.

—¿Qué hace esa loca? —preguntó Rosario a otra compañera extrañada por aquel arrebato de beatería de Anastasia, una compañera entrada en años y carnes que llevaba cerca de un año en el penal cuando llegó ella.

—¡Ah!, ¿pero no lo sabes?

—¿Saber qué?

—Pues lo de Anastasia.

—¿Cómo quieres que lo sepa si nadie me ha dicho nada?

—Pues verás: ella es de Madrid, y allí vivía con su marido y sus seis hijos. El marido era un torero fracasado y bebedor que le daba mala vida. Lo fusilaron nada más acabar la guerra por la denuncia de un vecino que lo acusó de blasfemar cuando estaba borracho. A ella la condenaron también a muerte porque si era su mujer, algo tendría también que ver, pero le conmutaron la pena a treinta años, y después de un tiempo en Ventas la trajeron aquí.

Rosario escuchaba aquella historia para ella desconocida. Otra de tantas en aquel infierno de mujeres.

—Cuando la metieron presa, su hijo pequeño tenía once meses. No le dejaron que lo tuviera con ella y se lo llevaron con sus cinco hermanos a un hospicio de Ciudad Real. Ahora, don José María se los está buscando para recuperarlos y que puedan marchar con una hermana de Anastasia. Y en eso anda. De vez en cuando se deja caer por el patio, y haciéndose el distraído le cuenta lo último que ha descubierto, porque las monjas no quieren que se acerque a ninguna de nosotras. Por lo del peligro de la carne, debe de ser, aunque la verdad es que con estas chichas poca tentación debemos de ser. Y ella, ya ves, se lo paga como a él más le agrada. A mí me ha dicho que hasta sería capaz de confesar y comulgar con tal de que le devuelvan a sus hijos.

Desde entonces Rosario vio en el capellán algo más que una cucaracha negra, como le llamaba sin que la oyera. Su rostro anguloso, de cejas pobladas, grandes orejas y nariz aguileña, adquirieron la condición humana de los seres próximos. Tapaba su calva con una boina con ala que ella no había visto nunca en la cabeza de un cura, y que le produjo una extraña impresión hasta que sus compañeras le explicaron que se debía a que era vasco y nacionalista. Su voz era recia, con un tono grueso, como forzado desde la garganta, que la hacía distinta a la de aquellas harpías con hábito. Las internas le tenían cariño. En ocasiones les hacía fotos que ellas mandaban luego a la familia. Era el único ser humano de aquella prisión, el único que parecía sentir algo por ellas. «Menos mal que a este no le fusilaron nuestros milicianos», decía Julia para arrancar las risas de todas ellas. Don José María exigía dos cosas a cambio de sus desvelos: que le fueran a misa y rezaran el rosario.

Pilar de la Torre llevaba en Saturrarán desde el año 1937. Era una de las veteranas del penal, a la que muchas recurrían para que les contara historias de la guerra cuando el tiempo pesaba demasiado. Se sentaba en el suelo de la galería y, cuando entendía que en torno a ella había ya un auditorio suficiente, comenzaba a contar aquella historia de cuando los pescadores volvían a puerto y, si la jornada había sido buena, entregaban cubos de anchoas a las monjas para mejorar la dieta de las presas. Pero nunca comieron anchoas. Bueno, ni anchoas ni ningún otro pescado, porque tan pronto como cerraban las puertas del convento presidio tras despedir a sus benefactores con un «¡Dios se lo pague!», cocinaban lo que podían comer y a ellas les daban las tripas y las cabezas. El resto lo ponían a la venta en el economato de la cárcel para sacar las perrillas que los fieles no dejaban en los cepillos. Sólo las presas más pudientes podían comprar lo que en él se vendía, pero como la mayoría de ellas no tenía ni un real, los alimentos perecederos terminaban por estropearse.

«Recuerdo que un día…», decía invariablemente cada vez que quería dar paso a una nueva historia, y arrancaba entonces el relato. La historia de María la había repetido decenas de veces, pero nadie se lo recriminaba. Al contrario, quienes la habían escuchado decían que ganaba con el tiempo. Siempre incorporaba un detalle por aquí o por allá que la hacía distinta, aunque los hechos fueran sustancialmente los mismos.

—María era una presa de la que las monjas decían que era tonta. ¡Vaya si era tonta! —hacía como inciso para atraer la atención de su clientela—. Un día que vio cómo dejaban un cántaro de leche a la puerta se fue para él, se arrodilló y empezó a lamer como si fuera un perro. Después, se ve que cansada ya de tanto sacar la lengua, lo cogió por las asas, metió el morro, y venga a beber leche. La monja le pegaba en el culo y la espalda con una vara de madera, pero no hubo manera de que aquella condenada soltara el cántaro.

Reían todas, y entonces se ponía grave para contar otro suceso, en este caso más trágico, no fueran a pensar que los cuatro años que llevaba allí encerrada hubieran sido de fiesta. No sabía su nombre, pero la recordaba como si la estuviera viendo en ese mismo momento delante de ella. Era una mujerona grande, de espaldas anchas, manos enormes y el pelo recogido siempre en un moño. Un día estaban lavando zanahorias en el riachuelo que atravesaba uno de los patios bajo la atenta mirada de una monja, para que a ninguna se le ocurriese llevarse alguna a la boca. Ella lo hizo, con tan mala suerte que la guardiana se percató y se fue hacia ella como un demonio. Le dio dos mordiscos e intentó tragarla, con tan mala suerte que un trozo se le quedó atravesado en la garganta. La monja la golpeaba con furia mientras ella se llevaba las manos a la garganta y abría los ojos de manera desorbitada. Se estaba ahogando, y aunque algunas compañeras quisieron ayudarla, la religiosa no lo permitió.

—Dios te ha castigado —le dijo cuando ya estaba muerta—, y también os castigará a vosotras —nos gritó señalándonos con el dedo. Esa tarde vinieron a por ella. La metieron en una caja de madera y se la llevaron al cementerio.

Julia dejaba de hablar y miraba a quienes la rodeaban y habían seguido sus relatos con atención durante la última hora.

—Bueno, ya está bien por hoy. No hay más historias, chicas.

Se deshacía el remolino de mujeres, que marchaban comentando entre sí lo que acababan de escuchar.

Las presas trabajaban en los talleres de la prisión fabricando bolsas de papel, agendas y objetos de escritorio para la casa Berasategui, de San Sebastián, y bordaban paños, jerseys y calcetines por encargo de los vecinos de los pueblos limítrofes. Lo hacían en aplicación de la disposición franquista de redención de penas por el trabajo, y el dinero que obtenían era para muchas la única fuente de ingresos para adquirir artículos de primera necesidad en el economato de la prisión. Veinte presas, maestras de profesión, se encargaban de las clases de alfabetización de las internas analfabetas. Las de más edad, y eran muy numerosas las que sobrepasaban los sesenta años y alcanzaban los ochenta, vivían agrupadas en el pabellón número 6, conocido como el de las ancianas. Muchas tenían condenas de treinta años, lo que hacía segura su muerte en prisión si no lo impedía alguna medida de gracia, en las que no se prodigaba el nuevo Estado.

El invierno dio paso a la primavera. El sol volvió a salir y el entorno de la prisión recuperó su color, oculto durante meses bajo un pertinaz gris. Las montañas volvieron a vestir de un verde intenso, y el cielo, de un azul pespunteado de blanco que se fundía en el horizonte con el mar. La vida se abría paso de nuevo y hasta la fatalidad parecía difuminarse. Perdía la gravedad de los acontecimientos que suceden en días oscuros.

El ruido de las cucharas al chocar con los cuencos metálicos sepultaba la voz de la hermana María Jesús a medida que se alejaba leyendo los versículos de la Biblia. Fue entonces cuando desde una mesa situada enfrente Lola Úbeda puso su mirada en los ojos de Rosario, que en un acto reflejo los levantó para encontrarse con los de su compañera. Volvió a bajarlos por temor a ser descubierta, y aprovechó que la religiosa se encontraba en el extremo más distante para volver a mirar a aquella muchacha que parecía querer decirle algo. Cuando lo hizo, la vio chascar los dedos pulgar y corazón en un gesto que no supo interpretar. ¿Qué pretendía? Miró de nuevo y de nuevo recibió la misma señal. No lo supo hasta unas horas más tarde, pero lo que Lola quería transmitirle era que iba a ser puesta en libertad. Que se marchaba. Que estaba a punto de abandonar aquel infierno.

Lola trabajaba en la oficina de la directora por sus conocimientos de mecanografía, lo que le daba acceso a toda la correspondencia oficial del penal. Era una muchacha retraída y solitaria que se relacionaba con un grupo pequeño de internas. Su único hermano estaba también preso, y su madre vendía lotería en la calle para ganar algo de dinero y poder enviarles paquetes. Aquella mañana se había recibido un oficio de la prisión de Ventas con la concesión de la prisión atenuada a Rosario y a otras compañeras, que ella había tenido que cumplimentar con una carta de respuesta. «Acuso recibo a V. S. de la orden de prisión atenuada a favor de la penada Rosario Sánchez Mora, así como de los licenciamientos a favor de las penadas Gregoria Echevarría Egusquiza y Benita Delgado Antón. Dios guarde a V. S. muchos años». Sin ninguna razón conocida, una condena de treinta años de reclusión quedaba reducida a tres.

El trámite previo a cualquier puesta en libertad obligaba a la dirección de la prisión a recabar informes de la localidad de la penada sobre la conveniencia de autorizar su regreso a ella o, por el contrario, debía sufrir la pena accesoria de destierro. Ella, una miliciana que había combatido con las armas al glorioso Ejército Nacional y que se jactaba de su militancia comunista, no podía volver a Villarejo. Las nuevas autoridades hubiesen preferido que la fusilaran, pero ya que no había sido así, no entendían cómo al menos no la dejaban pudrirse en la cárcel. Era un peligro para el pueblo, y exigieron que no pudiera establecerse en un radio de doscientos kilómetros. Allí no querían rojos.

—Rosario, le han concedido a usted la libertad, pero en su pueblo no quieren ni verla. Se va a tener que buscar usted la vida en otra parte —le anunció la directora fechas después de que Lola le anticipara la noticia.

Perdida, sin posibilidad de regresar al pueblo para encontrase con su madre y sus hermanas, ni a Madrid para recuperar a su hija, escribió a una compañera que había recuperado la libertad unos meses antes, Dolores Núñez, que se ofreció a acogerla en su humilde casa de Samprón, una aldea del Bierzo leonés situada en el límite con la provincia de Lugo, en las proximidades de la sierra de Aneares.

El 28 de marzo de 1942, sábado y víspera de domingo de Ramos, las verjas de Saturrarán se cerraron a su espalda. No quiso mirar atrás. Lloró atravesada por un cúmulo de sensaciones encontradas: alegría por la libertad recuperada, tristeza por las compañeras que dejaba atrás. Ella no lo sabía, pero apenas unas horas antes, a las cinco y media de la madrugada, había muerto en la cárcel reformatorio de Alicante su querido Miguel Hernández, víctima de una larga enfermedad agravada por su penoso tránsito por numerosas prisiones, que había dejado escrito un triste lamento:

¿Qué hice para que pusieran

a mi vida tanta cárcel?

Tenía treinta y dos años.

En una mano sujetaba una pequeña maleta de cartón, como la que llevaba aquel lejano mes de marzo de 1939, cuando en compañía de su padre intentó huir de España, y en la otra un billete de tren hasta León que le facilitaron en el penal.

La vida comenzaba de nuevo.

Rosario recién salida de la cárcel en 1942.