La vieja los miraba con ojos inquisidores, pero, no abrió la boca y Mario e Isabel no supieron muy bien qué hacer hasta que aquella, con un levísimo ademán de cabeza, con el que su cuello de perdiz desplumada crujió, pareció señalar el bolsón que el hombre portaba.

Gesto ante el que Mario reaccionó descolgando la cincha de su hombro y tendiendo el zurrón sobre sus rodillas. Lo abrió, desatando la cinta de cuero sin curtir que servía de cierre pasante atravesando alternativamente los dos lados de la bolsa para, con un mohín de preocupación, ofrecérselo a la vieja, que se entretenía hurgándose con fruición entre sus escasos dientes con una astilla afilada que había quebrado de una de las ramas tendidas al fuego y que luego había mojado en el mejunje que se calentaba en el cazo.

La vieja le hizo esperar con los brazos extendidos sobre la hoguera mientras terminaba su urgente tarea odontológica. Mantenía los ojos cerrados y el ceño fruncido en un gesto de concentración intensa hasta que su reseca mejilla derecha se ahuecó, un asqueroso sonido de chupón, una mezcla entre sorberse los mocos y una arcada contenida, se produjo. La vieja tragó satisfecha haciendo que su nuez arrugada subiese y bajase a lo largo de su garganta de muda de reptil reseca por el sol de la canícula y abrió los ojos. Mario aguantaba el naciente dolor que le recorría los antebrazos mientras el vello se le chamuscaba por el calor que subía desde el fuego y suspiró aliviado cuando, al fin, la vieja tomó el zurrón.

Mientras el hombre se echaba hacia atrás recuperando la compostura al tiempo que se frotaba los antebrazos ante la mirada preocupada de su joven esposa la vieja acomodó el bolsón en su regazo estéril y rebuscó en el interior con sus huesudas manos como haces de sarmientos. Comenzó a tararear nasalmente, algún cántico incomprensible de oscuro significado y desconocidos orígenes, en tono grave y tras alzar la cabeza carraspeó flemática para soltar con fuerza un enorme escupitajo, pegajoso como sirope al sol, que cayó siseando al fuego, sin duda, a fin de ahuyentar la mala suerte ante los nuevos regalos que sus clientes le traían.

Del zurrón sacó varios envoltorios de hojas verdes de col que guardaban trozos de panal silvestre repleto de miel que depositó cuidadosamente en el suelo al lado del taburete, opuestos a su particular relicario de aves sagradas. Siguió hurgando y entonces extrajo un rollo de papel de estraza, manchado de grasa y sujeto con un pequeño bramante, relleno de unto y que había pasado meses ahumándose a la boca del horno de leña, ante lo cual sus labios resecos se inclinaron en un gesto que vagamente podría recordar a una sonrisa. Y, por último, con la mano derecha, mientras se llevaba la izquierda a su entrepierna yerma para evitar a los malos espíritus, sostuvo una calavera monda de un zorro de mediano tamaño, objeto que pareció complacerla en modo extremo. Miró, entonces, con ojos penetrantes a la pareja que permanecía en silencio y le devolvió el zurrón al hombre mientras hablaba.

—Ea, pois o que traedes paréceme ben a bondo coma pra que aqueles os que servo síntanse satisfeítos, así que falade e contádeme para que son bós os meus capaces —se pronunció la vieja mientras se frotaba las manos en el vestido con la cara girada al pequeño tesoro que se acumulaba a su vera en el suelo.

Y la pareja tras un instante de indecisión comenzó a hablar a la vez, atropelladamente, para acto seguido callarse al tiempo con expresión azorada, ante lo cual, Berta a meiga, sonrió de nuevo con ese gesto tan económico suyo. Los jóvenes se miraron a los ojos y ella asintió levemente animando a su marido a explicarse.

—Verá, doña Berta…

Y, Mario, tras carraspear, le contó sin entrar en demasiados detalles íntimos, aquellos que hubiesen ruborizado a su esposa, la historia de su desgracia.

Llevaban ya casi dos años casados, y en especial a lo largo de los últimos doce meses habían puesto todo su empeño en conseguir que Isabeliña se quedase embarazada. Sin embargo, indiferente a su desesperación, la menstruación de la mujer se había mostrado cruelmente puntual a su cita con la luna en cada ciclo, sin consideración alguna a los sueños y deseos de la pareja.

Como el tajo sonrosado que corta el pulpejo del dedo, en un principio no le habían dado importancia, habían confiado en que el simple paso del tiempo traería la ansiada culminación de su vínculo. Sin embargo, como la herida va infectándose y cubriéndose de pus, las heladas del invierno, los chubascos de la primavera, las tormentas del verano y los ocres del otoño no habían concluido con la falta en el sangrado de la mujer, como si implacable, aquel líquido espeso de brillos acerados se complaciese cada período en mostrarle a la muchacha sobre los trapos manchados que lavaba en el río los embriones marchitos que su cuerpo rechazaba una y otra vez.

Cada noche, con su miembro palpitante, él hurgaba lascivamente en el sexo de la mujer desposada, empecinado en poblar su vientre con una descendencia que se mostraba ajena a los esfuerzos de los frustrados amantes. Y, claro, sin hijos, no se podía contar con una mano extra para labrar la tierra, sin niños no existía mano de obra silenciosa y aplicada que estuviese dispuesta a deslomarse por una escasa cosecha que la huerta desprendía avara, y lo más importante, los vecinos empezaban a hablar sobre el asunto, especulando mil y una razones, que inverosímiles o no, afectaban a la vida en comunidad del matrimonio.

—…Por favor, tiene que ayudarnos, necesitamos un hijo que traiga la bendición de Dios a…

—Cala desgraciado —interrumpió la vieja con su voz áspera— que deus non será se fillos non tedes inda que coma coellos andedes, parta a deus deste avatar, ea, que non fai, nin fixo, nin fará cousa de proveito.

—Eh… Bueno, lo siento —continuó él, un tanto intimidado por la expresión severa de la meiga— pero ¿puede o no puede ayudarnos?

Los ojos oscuros e indescifrables de la vieja se pasearon por los rostros de la pareja escrutándolos con esmero insolente.

—Ea, e como non hei poder, inda máis podo faceres que o que teña que preñar o ventre morto da tua muller sexa pequena ou pequeno ó meu desexo, podo iso e podo moito máis, paspallán sen ideas, ea, eu podo canto queíra, mais o caso e que queira… —Les espetó con esferas espumosas de baba blanquecina colgándose de las comisuras de sus labios agrietados.

Una picante desazón se fue haciendo dueña de la conciencia de Isabeliña, encostrándose en sus razonamientos y creando quiebros innegables en la, hasta entonces, férrea voluntad de la muchacha por dejarse en las manos de la bruja para encaminar su tan deseada maternidad. Aquel esperpéntico despojo de mujer minaba su confianza, ya de por sí mermada. Se sentía incómoda ante la superioridad que la meiga mostraba alardeando de sus capacidades y despreciando la figura de Dios, que tanto había hecho por ella enviándole un hombre de tan buen corazón y tan cariñoso…

(…un imbécil labriego sin más futuro que la huerta por labrar y la hierba por segar. Que no eres capaz de dejarme preñada aunque me sobes cada noche, cubriéndome de babas…).

…y tan preocupado por hacerla feliz y tan trabajador…

No se percataba porque sus ojos, enrojecidos por un llanto contenido, estaban clavados al suelo, justo bajo los pies de su esposo, que se revolvían inquietos sin encontrar acomodo, pero, la meiga la miraba fijamente, ignorando a Mario, pobre desgraciado, que buscaba su consejo…

(…que sólo te interesa evitar que los vecinos piensen que no eres hombre suficiente, ¿para esto me casé contigo?, ¿para esto he dejado mi casa y mi familia?, ¿para esto tengo que aguantar a tu madre?…).

La vieja. Los ojos casi negros de la vieja estaban trabados en el rostro encogido de Isabeliña.

—Ahh… —Surgió el ahogado susurro sobresaltado de la garganta de la muchacha como el eructo inoportuno y maleducado tras una copiosa comida.

Su marido se giró y la miró con ojos consternados.

(Pero ¿qué me pasa?, ¿qué…?).

La bruja la miraba sonriendo, si es que a aquel gesto, retorcido como los zarcillos marchitos de la hiedra egoísta que en su codicia se seca al sol tras haber arrebatado la vida al esbelto fresno que crecía a la orilla del arroyo, se le podía llamar sonrisa. Sus ojos oscuros, como el recto infectado del jabalí enfermo de triquinosis, se clavaban en los de la mujer como venablos afilados untados de algún ungüento ponzoñoso. La joven se sintió acorralada entre la vergüenza y el remordimiento, sin poder evitarlo dejó caer la barbilla y se miró el regazo con ojos asustados de animalillo como si entre los pliegues de la tela fuese a encontrar la verdad absoluta y tautológica de la espiral cósmica que describía el universo para aquellos que miles de años antes, en aquel mismo lugar, habían enterrado a sus muertos en el dolmen anexo.

Berta, a meiga, pareció hincharse de satisfacción al intuir el miedo acérrimo que la muchacha acababa de descubrir en su interior, emboscado y al acecho.

La vieja gorjeó arrancando algún esputo testarudo de las paredes requemadas de su garganta, como chamuscando con un fuste en llamas la cabeza de la sanguijuela viscosa que se aferra a la blanca piel del chicuelo que sale del río tras bañarse en una apacible tarde de verano. Revolvió el gargajo en su boca desdentada y escupió de nuevo al fuego para alejar la mala fortuna que sus próximas palabras podían acarrear.

—Ea, poís se tan seguros estades do que queredes… —Se detuvo un instante como paladeando los matices del discurso que habría de venir—. O primeiriño de todo terá que ser saberes se ti —continuó señalando al hombre con una uña retorcida— tés algo máis entre as pernas que carne colgando. Ea, ti —señalando ahora a la muchacha, que azorada levantó el rostro— leva o teu home as pedras dos mortos e fai que verta a súa sementé nunha cunca de barro. Colle una calquera dentre as que se atopan xunto a porta.

A la pobre muchacha le ardieron las mejillas con un rubor incontrolable ante la petición de la meiga, algo así, no era, al menos para ella, cosa que se pudiera airear tan a la ligera. Sin embargo, cuando miró a su marido no encontró en la expresión de este rastro alguno de compartir sus cuitas, por lo que dejando caer de nuevo la barbilla se incorporó lentamente tomando la mano de Mario y salió de la choza, no sin antes agacharse junto al quicio de la puerta para coger un tazón de barro que encontró entre el montón de aparejos que aparecían por allí esparcidos.

Una vez sola, Berta, a meiga, desenvolvió uno de los trozos de panal y se lo metió entero en su boca podrida para masticarlo con dificultad, permitiendo que regueros de saliva pegajosa se bambolearan por su quijada esquelética. Se levantó y hurgando entre los cachivaches del estante al que hasta el momento había dado la espalda sacó una pequeña cesta de mimbre en la que descansaban un par de huevos de gallina que una joven le había traído aquella misma mañana en pago a una consulta de amores.

Su boca se combó en un gesto repugnante, escapándose por la comisura de sus labios churretes espumosos de miel ensalivada con tropezones de cera. Por fin, tras tan larga espera, se confabulaban el destino y sus anhelos, ahora, gracias a la visita del matrimonio se le brindaba una oportunidad magnífica para obtener unos buenos beneficios y conseguir algo mucho más importante, mucho más apetecible, de lo que, por supuesto, se sentía merecedora absoluta tras tantos años de duro trabajo en solitario.

(Ea, que xa pasan os anos e non podo encargarme de todo eu soa.).

Con uno de los huevos en su mano de piel ahuecada y corrida por las estrías, como el zuro abandonado en el plato una vez desgranada la mazorca, devolvió la cesta a su lugar y buscó entonces entre los bolsillos del desvaído vestido el pliego de papel de estraza que le había entregado su anterior visitante. Lo abrió cuidadosamente apartando las solapas plegadas con los extremos de sus uñas encarrujadas, como trozos de piel de cerdo fritos, y extrajo uno de los largos cabellos oscuros, negros como el azabache, que contenía, lo embuñegó y se metió la pelusa obtenida entre la carne y la uña del dedo medio de su mano libre. Una vez satisfecha de cómo el pelo había quedado prendido devolvió el tosco sobrecito a uno de los bolsillos del vestido de burato y caminó hasta una de las baldas de su derecha con el huevo escondido en su mano de alimaña.

Entre los cachivaches del estante descansaba un diminuto tintero de cerámica basta, con una de sus esquinas machadas, donde, tras levantar el tapón de corteza de alcornoque, mojó la uña retorcida de su índice siniestro.

La tinta, una negrísima solución de duramen de cornejo machacado, goteaba sobre el suelo de tierra pisada desde el montículo, plagado de padrastros, de su cutícula cubierta de mugre.

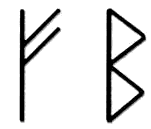

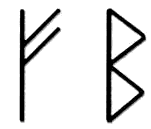

Usando su uña como un improvisado plumín garabateó sobre la cáscara del huevo que apoyaba en la palma de su mano derecha un par de símbolos.

Dos runas.

Fehu y Beorc.

Lo material que es poseído, el ganado.

Lo que ha de nacer, la fertilidad.

El grano, el bien de lo que ha de obtenerse y el alumbramiento, la nueva vida que ha de ver la luz.

Y, se sentó en el taburete, a esperar, acariciando la cáscara pintarrajeada del huevo con patrones espirales, emborronando la tinta fresca.

Cuando la azorada pareja entró de nuevo en la estancia la mano temblorosa de la muchacha sostenía sin convicción la bacina de barro salpicada con el esperma de su marido. Ambos, con las mejillas arreboladas, evitaron mirar directamente a la cara de la bruja y no pronunciaron palabra alguna.

—Trae acá, rapaza —dijo la bruja indiferente al rubor que carcomía las mejillas del matrimonio— que inda queda moito por facer, ea.

La joven, con paso indeciso, se aproximó a la vieja y le tendió el cuenco sin atreverse a desviar la vista de la tierra pisada del suelo, buscando en el marrón oscurecido un laberinto reconfortante en el que perderse.

Cuando la mano de la muchacha, con el borde del cuenco entre el pulgar y el índice doblado, se acercó lo suficiente la bruja atrapó su muñeca con un ademán, de tan ágil, impropio para una persona (quizá no era esa la palabra más adecuada para definirla) de su edad. El susto arrancó de un único tirón todo el color del rostro de la joven y la escudilla de barro cocido se hubiese caído de no ser porque la bruja colocó bajo la misma el envés de la mano que sostenía el huevo.

—Ea, vai levantando a camisola, que se fai tarde, miña nena.

Isabeliña se sintió de nuevo incómoda ante una petición semejante, pero, obedeció tras dejar el tazón en la palma que hasta el momento se había aferrado a su muñeca. Mientras, la meiga chascó el huevo de gallina con el canto romo del cuenco y dejó caer el embrión en el interior cóncavo, permitiendo, además, que el pelo enredado que había escondido en el intersticio entre la carne y la uña se precipitase al recipiente al rasparlo intencionadamente con la cáscara rota del huevo. El matrimonio, pendiente el uno del otro, ambos demasiado avergonzados y preocupados al tiempo, no se percató de la maniobra de la bruja.

Berta, levantándose de nuevo, dejó el cuenco en el taburete y tomó un cuchillo afilado de mediano tamaño de entre los trastos que se acumulaban en los estantes de su extravagante hogar.

—Achégate rapaza. —Dijo moviendo el filo de hierro forjado en un incongruente ademán de invitación.

E, Isabel, se acercó a la decrépita mujer que con un esfuerzo adornado por el macabro crujir de unas articulaciones resecas por la edad intentaba arrodillarse apoyándose en el taburete. La joven llevaba el blusón levantado, tímidamente cogido entre sus dedos, enseñando una estrecha franja de carne pálida entre las telas que la cubrían.

Antes de que la muchacha pudiese comprender, el cuenco de barro se apretaba contra su vientre, a un lado del ombligo, haciendo colgar un pliegue de carne lívida por encima del borde. La bruja cortó con decisión e Isabeliña gritó, entre asustada y dolorida, echándose hacia atrás.

—¡Queda no sitio lercha!, que na cunca tes que sangrar. —Increpó la bruja elevando ásperamente su tono de voz habitual.

Y la mujer, ante la mirada animosa de su marido, se acercó de nuevo a la meiga para permitir que la sangre que manaba de la pequeña herida de su abdomen se derramase sobre la mezcolanza de semen y huevo que la vieja apretaba contra su vientre.

En el fondo del cuenco hilos de la sangre de la mujer se trenzaban en los pegotes de esperma difuminando su color granate en un rosa lechoso y desvaído sobre la consistente clara. La yema intacta reflejaba las llamas danzantes que el fuego liberaba, azuzado por el hombre al cumplir una orden de la vieja. Los tres miraban en el interior de la vasija, apoyada en el suelo al lado de la fogata.

La bruja tomó la misma astilla con la que anteriormente se había hurgado entre los dientes y tras ahumar la punta al calor de la lumbre revolvió enérgica el contenido del tazón. La mezcolanza se distribuyó sin querer volverse uniforme y el naranja dorado de la yema, ahora rota, se dispersó sin un patrón fijo en formas circulares.

—Non se atopa meniño algún nos vosos humores —aclaró la vieja como si en verdad esperase que la yema pudiese haber dibujado la silueta de un bebé en el fondo del cuenco— do teu ventre non nacerá pequeno nin pequena. —Continuó señalando con el extremo renegrido del palo la barriga de la muchacha—. Non, vós non seredes pais do nacemento, non hai pequeno na conxura da sementé do home, da sangue da muller e do fillo da terra, ea.

Isabel, crédula, no dudó ni un ápice de las sentencias taxativas de la vieja y permitió que una pena honda y ácida le royese el alma.

Una lágrima solitaria se descolgó por sus pestañas.

Su esposo, consciente del dolor, se acercó a ella y la rodeó con un brazo que, sin embargo no sirvió consuelo alguno,

(maldito seas, ni tan siquiera eres capaz de que albergue vida en mi seno, y yo lo he dejado todo por ti, ¿por qué?).

probablemente porque para la muchacha, la certeza de las palabras de la vieja materializaba sus más hondos temores, arrastrados en el trastero de su subconsciente desde hacía ya tantos meses. En ese momento, aquello que se había negado a aceptar, ya no podía esconderse por más tiempo tras las más fútiles esperanzas infundadas.

La bruja la miraba con aire divertido, como si estuviese disfrutando ante el dolor de la joven esposa abnegada.

—Ea, inda así, non é a cousa para non veres máis alá. Non, volvede cando chegue o seguinte cuarto da lúa, volvede, que se o que queredes é un rapaz, Berta daravos un rapaz. Ea, marchade agora e volvede cando chegue o cuarto que o voso meniño teredes.

Y el centelleo tenue de la ilusión moribunda y exangüe refulgió amarrándose a lo absurdo de la idea.

Por imposible que pudiese parecer, por incongruente y estúpido que fuese, ambos se aferraron a la nueva posibilidad abierta, pues su avidez era ingente y su deseo inmenso, tanto que por grande que pudiese parecer el disparate, el leve atisbo de una quimera difusa era suficiente para calmar sus ansias. No eran, en cierto modo, distintos del pequeño hijo de meros campesinos que imagina, con la ilusión que sólo los niños saben tener, la bondad y exuberancia de sus regalos de cumpleaños, sin conceder importancia alguna al hecho de que sus padres no tienen recursos suficientes ni tan siquiera para sufragar la simiente de la próxima siembra.

En cuanto se hubieron marchado los jóvenes esposos, renovadas sus anhelantes expectativas ante la promesa de vencer imposibles de la meiga, sonriendo tímidamente ante la imagen soñada de un bebé, tan esperado; la bruja rebuscó en el cuenco con el palo de renegrido extremo hasta encontrar el pelo enmarañado que había dejado caer. Lo deslizó por la cara interna del cuenco una vez lo hubo encontrado, como la sierpe mucilaginosa que repta por la orilla del lodazal satisfecha por la presa que abotarga sus entrañas, lo cogió entre las uñas de sus dedos huesudos, lo estiró poco a poco y luego chupó los goterones que pendían de él, como las lágrimas hipócritas del mentiroso confeso de un delito menor que espera así ocultar el verdadero crimen. Entonces, canturreando versos indescifrables de apagada entonación, sujetó el cabello, tan oscuro como un hilo de carbón, por una de sus puntas, por el bulbo blanquecino de la raíz, y lo sostuvo encima de las llamas permitiendo que el calor lo encogiese, retorciéndolo con un sincopado bisbiseo, hasta que el humo y el calor hollinaron, ennegreciendo aun más, sus uñas marrones y engarfiadas. Sin que por ello un solo atisbo de dolor o siquiera nimia contrariedad desdibujase su expresión satisfecha, más bien, sino al contrario.

Sonrió.

En el cuenco la inercia se desvanecía, el mejunje multicolor se detenía en su girar y se veía ahora, de forma vaga, como la yema cobraba una forma concreta. Puede que incluso escorzase una silueta inteligible.

Sí, quizá la afirmación no hubiese sido aventurada. Al menos para algunos, al menos, tal vez para la meiga, quizá…

Sí, podía, si acaso, en virtud de la inspiración del nigromante taseógrafo que obtiene de entre los posos de las hierbas de una infusión la lectura precognitiva de lo que habrá de traer el mañana…

Podía, si acaso intuirse, desvanecido, difuso,

inconsistente y en cierto modo etéreo el esbozo,

entre las líneas amarillentas de la yema a medio diluir, de un feto humano.

Berta sonrió, encorujando las cintas marchitas de sus labios acorchados, sonrió con esa sonrisa de tan macabro gesto, tan suya, tan indefinible.