La Salfumanía es pero que muy mala para la salud

Los quejumbrosos gorjeos de los pájaros de la mañana despabilaron a Égolas, que contemplaba adormilado el sol naciente. El elfo miró a su alrededor y vio que toda la compañía aún estaba dormida, a excepción de Grangolf, que jugaba despreocupadamente un solitario sobre la chepa aletargada de Gili.

—No puedes poner una sota encima de un rey, eso es hacer trampa —le previno Egolas.

—Pero sí que puedo poner mi puño encima de tu ojo —le replicó el viejo conjurador—, así que vete a hacer relojes de cuco o lo que quiera que hagas en tu tiempo libre. Déjame en paz: estoy meditando.

A pesar de la respuesta malhumorada, el elfo miró al mago con admiración, pues se habían pasado casi toda la noche sentados alrededor de Grangolf escuchando sus historias de extraños portentos y valientes gestas, historias que hablaban del coraje e ingenio del mago contra innombrables e innumerables enemigos, historias que era obvio para todos que no eran más que una sarta de mentiras. Desde luego, si Grangolf había sido transformado, no había cambiado mucho: el reloj de Gili había desaparecido.

El resto del grupo fue apareciendo poco a poco. Aragan fue el último en hacerlo, en parte debido a que se había pasado casi toda la velada pensando melancólicamente en la bellísima froilandin y en parte debido a que no conseguía abrocharse la culera de los calzones. Trancas preparó con esmero el desayuno frugal de la compañía: huevos fritos, galletas, beicon, uvas, bizcocho de frutas, harina de avena, zumo de naranja recién exprimido y tajadas de pastel de queso. Nadie en el mundo, y la compañía estaría de acuerdo más adelante en ello, sabía sacar tanta tajada de un pastel como el bueno de Aragan.

—Así que porrr fin haferrros lefantado —gruñó una voz. Todas las miradas se volvieron hacia Kaiserin, que lucía sus mejores galas, botas, espuelas y armadura y en la nariz llevaba atravesado un hueso de pollo, lo que le confería un feroz aspecto.

—Mírala: «vestida para matar…» —rió Grangolf mientras se levantaba para saludar a la sorprendida capitana.

—¡Tú! —gritó asombrada Kaiserin.

—¿Y quién esperabas que fuera? ¿Sigfrido?

—Pe-perrro crrreerrr que tú «kaputen» con el calfrrrog —respondió la froilandin.

—Es una historia muy larga… —dijo el mago tomando aliento.

—Pues ahorrrárrrtela —le interrumpió la amazona—. Nostrrros tenerrr que lucharrr contrrra Salfumán inmediatamente. Fenirrr conmigo, bitte.

Los compañeros siguieron a Kaiserin, que los condujo hasta donde se encontraba el resto de guerreros, que ya estaban montados en sus «pacientes» y fieras ovejas, tan ávidas de lucha como los jinetes. Éstos saludaron alegremente a su líder con la mano en alto y por lo bajo susurraron comentarios jocosos acerca del patético llanero que la seguía a todas partes como un perrito en celo.

La compañía montó en los rumiantes y, a regañadientes, Kaiserin le concedió a Grangolf el honor de usar el más veloz de sus merinos[43]: Fokker. Luego todos se lanzaron al galope hacia Ichingar en medio de los cantos de guerra de los froilandin.

Ni dos horas habían cabalgado cuando llegaron a la cima de una colina y Kaiserin resolló la orden de detenerse. A sus pies se extendía un valle donde se encontraban los pastelosos muros rosiazulados de la inexpugnable fortaleza de Salfumán. Toda la ciudad estaba rodeada de murallas y, alrededor de éstas, había un foso violeta claro salvado por un puente levadizo verde brillante. Los pendones ondeaban indómitos y las descollantes torres parecían meterles mano a las mismísimas nubes.

Más allá de esas murallas el ejército vio las incontables maravillas que en el pasado habían traído a innumerables turistas hasta esta ciudad. En su interior se encontraban todas las atracciones posibles: pasacalles, cabalgatas, funciones en todos los puestos, trollvivos y trolloganes, norias de Noria, montañas musas, trómbolas, autos de electrochoque y, lo más importante, casinos donde un primo podía perder el tiempo y, si no iba con cuidado, hasta los calzoncillos. Años antes, cuando Salfumán aún mostraba su cara afable al mundo, Grangolf había trabajado en uno de estos garitos, como crupier de «La Rueda de la Tontuna», pero sólo durante unos días. Era un misterio por qué se fue el mago y por qué le fue prohibida para siempre la entrada a Salfumanía —como Salfumán la había rebautizado— y Grangolf no soltaba prenda al respecto.

La compañía contempló con aprensión las atracciones inmóviles y los puestos cubiertos con lonas. Tras los imponentes parapetos se alineaban hileras de arqueros y piqueros preparados ya con los calderos de alioli hirviendo. Por encima de las murallas se alzaba un cartel enorme con la cara de un personaje de dibujos animados que se había hecho famoso gracias a las tiras cómicas de pergamino e innumerables juguetitos de pacotilla. Era la figura del Dragón Mickey, que los miraba impávido mordiendo un rótulo que rezaba «BIENVENIDOS A SALFUMANÍA. LOS DOMINGOS TODAS LAS ATRACCIONES A MITAD DE PRECIO». Allá donde dirigieran la vista encontraban la sonrisita estúpida del Dragón Mickey: estandartes, rótulos, paredes… En todas partes se veía la misma cara bobalicona con la lengua fuera. Y ahora esa criatura, antaño querida por todos, se había revelado en su auténtica naturaleza: un símbolo de la sed de poder de su amo, una sed que parecía insaciable.

—Nuestro Dragón Mickey se ha convertido en una fortaleza inexpugnable —dijo Grangolf, ignorando los sollozos de sus acompañantes.

—Ja —asintió Kaiserin—, Salfumán constrrruirrr su imperrrio con gorrrrrras von Drrragón Mickey und camisetas von Drrragón Mickey und esto von Drrragón Mickey und lo otrrro von Drrragón Mickey. Este Salfumán serrr un cafrrrón muy listo und muy rrrico.

Grangolf estuvo de acuerdo con ella: mientras fue amigo del otro mago, se llevaron bastante bien.

—Aunque al final ha resultado que todo esto no era más que una tapadera y una cortina de humo para sus verdaderos propósitos —añadió el viejo crupier resentido—, y es por ello que debemos someterlo.

—Pero ¿cómo? —preguntó Egolas.

—¡Con una táctica de diferrrsión! —exclamó la froilandin haciendo temblequear el huesecillo de pollo—. Nosotrrros necesitarrr algún parrrdillo que atrrraerrr su atención mientrrras nosotrrros atacarrr porrr la rrretaguarrrdien —la amazona hizo una pausa y por el rabillo del ojo miró taimadamente al prendado llanero—. Un parrrdill… Ejem… hérrroe que serrría así capaz de cautifarrr el corrrazón de cualquierrr fraulein.

Las orejas de Trancas se aguzaron como las de un perdiguero y desenfundó la espada gritando:

—¡Por Panduril! Yo llevaré a cabo aquesta misión por tal gloria y honor: que me gane vuestra admiración con ello, aunque muera en el empeño —azuzó torpemente a su agresivo merino hasta ponerse al lado de ella y besarle una mano callosa—. Pero antes debo pediros una prenda vuestra, bella Kaisenn, que mi valor iguale vuestros encantos sin parangón. Sólo una prenda pido de vos…

La amazona lo miró perpleja durante unos segundos y luego asintió con la testa cornuda, se desabrochó la gruesa faja de cuero y le dio ese corsé tachonado a Aragan, que se lo ajustó encantado en torno al cuello.

—Falen, ya tenerrr prrrenda —le dijo Kaiserin—. Ahorrra, ¡a la carrrga!

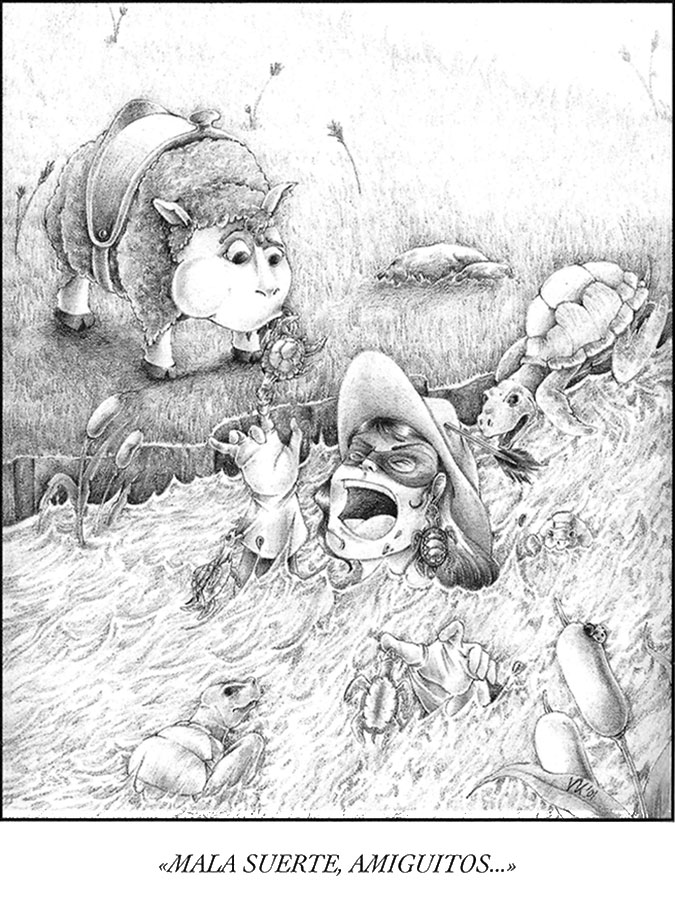

Sin mediar más palabras, el llanero galopó cuesta abajo hacia el puente levadizo entre los vítores del ejército. Avanzó más y más rápido mientras los demás rodeaban la fortaleza tras la cobertura de la colina. Justo cuando los afilados cascos del merino estaban a punto de llegar al portalón, los defensores levantaron el puente rápidamente, mostrando así la otra cara de éste, donde estaba pintada una sonrisa horrísona muy familiar junto con la leyenda: «MALA SUERTE, AMIGUITOS: CERRADO POR FIN DE TEMPORADA». Pero la carrerilla que llevaba Aragan lo impulsaba irrefrenablemente hacia delante, hasta que acabó zambulléndose de cabeza en el foso violeta. Trancas gritó aterrorizado a la vez que daba manotazos al agua, ya que el foso había cobrado vida y de éste surgieron centenares de picos chasqueantes: una horda de grandes tortugas famélicas se abalanzó sobre el llanero mientras éste se ahogaba y los arqueros, al darse cuenta por primera vez del escándalo que se había montado, empezaron a practicar el tiro al pardillo porque les había picado el gusanillo.

Kaiserin, al oír los gritos, galopó colina abajo y vio a Trancas braceando para mantenerse a flote en el foso mientras era atacado por todas partes. La amazona profirió un antiguo ladrido en froilandin y espoleó la montura hacia el llanero, saltó, le agarró la cabeza bajo su musculoso brazo y ganó la orilla. Luego, mientras el ejército la miraba lleno de admiración, se puso de pie en los dos palmos de agua y chapoteó hasta un lugar seguro con dos merinos, atiborrados de agua y flechas, pisándole los talones.

Una gran ovación brotó de las gargantas de los froilandin mientras su líder regresó trotando rápidamente a la colina, con el llanero boqueante aún a remolque bajo el brazo. Renegando entre dientes, le practicó la respiración artificial a Trancas, de cuya boca brotó entre tos y tos, una sorprendente cantidad de foso y varias tortuguitas. Los ávidos reptiles le habían rasgado gran parte de las vestimentas, dejándole tan sólo la ropa interior y la amazona vio la corona real de Gónador bordada en la culera de los calzones.

—¡Hey! —le gritó a un Trancas semiinconsciente—. Si tú tenerrr la Corrrona von Gónadorrr forrrdada en la culerrra.

—Lógico —le respondió Grangolf—, si es el legítimo rey de aquí y de todas las tierras de Gónador.

—¿No errra froma entonces? —dijo Kaiserin con los ojos brillantes de concupiscencia—. Mmhhh… A lo mejorrr este parrrdillo serrr un fuen parrrtido después de todo.

Para sorpresa de todos, la froilandin empezó a decirle cositas en la oreja a Trancas mientras se lo cargaba al hombro y le hacía eructar dándole unas palmaditas en la espalda.

—Ahora no es momento de pasatiempos cortesanos —renegó Grangolf—. La maniobra de diversión ha fracasado y el enemigo ya está avisado de nuestras intenciones. La oportunidad de atacar se nos ha pasado y estamos perdidos.

—¿Entonces ya podemos irnos a casa? —quiso saber Egolas.

—¡No! —le respondió el mago mientras el sol arrancaba mil destellos a su medallón—, porque en la lejanía veo marchar un gran ejército hacia nosotros.

—¡Ostras! —exclamó Gili—. Creía que ya había tenido bastantes emociones para un día.

Todos contemplaron con ojos temerosos la masa oscura que se esparcía sobre una colina lejana y se dirigía hacia ellos a una velocidad alarmante. No podían distinguir si se trataba de amigos o de enemigos. La miraron durante varios minutos hasta que sonaron las trompetas desde los parapetos de Salfumanía.

—¡Deben de ser refuerzos porcos que vienen a destruirnos a todos! —gimió el elfo—. ¡Saurion ha enviado un gran ejército contra nosotros!

—¡No! —gritó el llanero—. No son porcos, pero tampoco son nada que haya visto en la vida.

Los demás vieron que era verdad: hilera tras hilera de enormes vegetales en pie de guerra marchaban hacia Salfumanía encabezados por una criatura colosal mientras un cántico fantasmal retumbaba por todo el valle:

Copas firmes, troncos rectos, ¡buen plantel!

Hombres-Cardo a la carga, sin cuartel.

Dulces frutas, hortalizas y demás,

¡varapalos a los porcos atizad!

Machacadlos, troceadlos, ¡por Ozono!

Rebanadlos, exprimidlos sin decoro,

que su zumo nos salpique como un chorro.

Trituradlos, recicladlos en abono…

—¡Jo, jo, jo! —resonó una risotada y las ovejas, aterrorizadas, se agruparon, confusas, como ovejas.

Pasmados y boquiabiertos, vieron cómo escuadrones de melones, cohortes de coliflores, regimientos de pimientos, aluviones de alubias y grupúsculos de tubérculos marchaban marciales al ritmo seco marcado por una banda de postres de músico. Más allá de las interminables hileras aún se veían aún más formaciones: tomates rojos como un ídem de la furia, piñas bien apiñadas, cáñamos cañoneros, puñados de arroz, grelos greñudos…

Hasta el mismo suelo temblaba con los rítmicos pasos dados por los millones de raíces de la horda y el aire crepitaba con una amalgama de murmullos y de gritos de guerra y de verdulera.

A la cabeza de este ejército marchaba orgulloso el verde general, que había añadido un par de hombreras de algodón en rama a su parco atuendo. Además, en los hombros llevaba unas figuras muy familiares que Grangolf fue el primero en reconocer:

—¡Que me aspen! ¡Si son los dos mamoncetes! —gritó el mago.

Era cierto: Maxi y Pepsi estaban sentados, un tanto inestablemente, en los hombros de Nárdol y con la mano hacían señales frenéticas en dirección a Grangolf y los demás.

Los fructíferos acres[44] se plantaron directamente bajo las murallas de Salfumanía en formación de combate. Mediante un catalejo que le había dejado Kaiserin, Aragan vio a los consternados porcos que primero se miraban incrédulos y luego huían, presos del pánico, corriendo como locos tras las murallas.

—¡Jo, jo, jo, jo! —tronó el gigante poniendo las manos como bocina—. Escucha, Salfumán, por si no te habías enterado: que sepas que tienes ante ti a los Hombres-Cardo. ¡Ríndete o te haremos «pulpa»!

Al principio no se oyó respuesta alguna de la fortaleza, pero, al cabo de un rato, se oyó una gran pedorreta con muy mala uva que hizo estremecer la tierra.

—Vale, ya lo capto —dijo Nárdol—, ¡así que quieres que te metamos «caña»!

El Hombre-Cardo se encogió de hombros y, sin mediar más palabras, regresó hasta sus filas y empezó a gritar órdenes a sus seguidores, que le obedecieron rápidamente, corriendo de aquí para allá para acabar de cerrar las formaciones y armar las máquinas de guerra.

Enormes sandías medio caminaron y medio rodaron hasta caer en el foso, seguidas por gigantescas patatas maduras que saltaron sobre aquellas y se impulsaron por encima de los muros, disparando una nube mortífera de semillas que barrieron de porcos las almenas. Estos cayeron como mosquitas muertas mientras los espectadores de la colina aplaudían a rabiar.

Luego, una columna de boniatos vadeó el foso, ignorando estoicamente las flechas que se les clavaban profundamente en la carne pulposa. Medio sumergidos en las aguas infestadas de tortugas, los valientes tubérculos hicieron brotar tallos serpenteantes que treparon por las escarpadas murallas y se enzarzaron en todos los salientes que encontraron a su paso. Esta especie de emparrado sirvió como escalerilla para las hordas de comandos de cominos que las subieron rápidamente para enfrentarse a los defensores. Mientras tanto, el gigante arrastraba una colosal catapulta con ruedas y la apuntaba contra la muralla.

—¡La guerrra química! —gritó Kaiserin, adivinando el plan.

Los asombrados espectadores pronto se dieron cuenta de lo que había querido decir la froilandin: aparecieron tres compañías de cebollas suicidas que empezaron a pelarse dentro del gran cucharón de la catapulta. Cuando ésta liberó su carga, los enormes bulbos salieron disparados, trazando una gran parábola por encima de la muralla, e impactaron contra el suelo estallando en medio de una nube de gas lacrimógeno. La compañía vio por el catalejo cómo los porcos se enjugaban febrilmente los irritadísimos ojos con pañuelos negros como la mugre. Luego una lluvia de castañas kamikazes, disparadas a trabucazos, sembró el dolor y la muerte tras las barricadas y una tromba de palomitas voladoras derribó los parapetos sobre las cabezas de los seguidores de Salfumán.

Aún así, los porcos reunieron la desesperación suficiente como para contraatacar y sus largas hojas centellearon y se tiñeron de entrañas vitamínicas. Las murallas y almenas se alfombraron de perejil picado, rodajas de cebolla y zanahoria rallada. Ríos de rojizo zumo de tomate corrieron sobre las piedras y una fantasmal ensalada flotaba inerte en el foso.

Al ver que la lucha en las murallas aún no estaba resuelta, el colosal comandante verde ordenó que se preparase otro arma: una calabaza del tamaño de un «trollebús». La hortaliza se cuadró ante los mandos del ejército y luego se dejó caer rodando por el foso y pasó por encima de los cuerpos caídos de los camaradas. Acribillada de saetas, la anaranjada cucurbitácea se alzó ante el puente levadizo levantado e inmediatamente se dispuso a abatirlo con su tremendo corpachón. Toda la muralla acusó el golpe, estremeciéndose y temblando. Una y otra vez se abalanzó sobre la puerta mientras los defensores, frenéticos, vertían tanques de alioli hirviendo sobre la atacante. Escaldada, pero por lo demás indemne, la valiente calabaza retrocedió varios pasos y emprendió una carrerilla final, escudada con los brazos e inclinada a más no poder, lanzándose contra la puerta. Hubo un estrépito titánico y el portalón pareció estallar en medio de una nube de astillas y pedazos de conglomerado. La cucurbitácea de choque se tambaleó aturdida, encogió los anchos hombros redondeados y se partió por la mitad en medio de una catarata de pulpa y semillas que se entremezclaron con los despojos aún calientes de sus hermanos de armas. Durante un instante se hizo el silencio y luego, con un gran grito, los Hombres-Cardo cargaron por encima de la cáscara caída e irrumpieron en la ciudad y tras ellos galoparon los froilandin: todos estaban ansiosos de vengar la muerte de aquella valiente que había tenido un final tan heroico.

El combate final dentro del fortaleza fue tan breve como sangriento: Gili cantaba lascivamente mientras golpeaba a los porcos heridos y descuartizaba los cuerpos indefensos e inertes; Aragan y Égolas acabaron valientemente con un buen número de aguerridos enemigos gracias a unas cuantas puñaladas traperas mientras el buen Grangolf les ofrecía sabios consejos y tácticas de degüello desde una distancia prudencial y tras un parapeto seguro; pero fueron la froilandin y sus fieles quienes cosecharon el triunfo final del día al acabar con los porcos restantes. El llanero buscó a Kaiserin entre el tumulto y la encontró acunando cariñosamente a un porco casi de la mitad de su tamaño mientras le susurraba una antigua canción tabernaria froilandin. Ésta vio a Aragan y le saludó con un tímido gesto de la mano, sonrió, pestañeó inocentemente y le lanzó una cosa redonda.

—¡Hey, Rrreyführer! ¡Agarrrra esto!

El llanero atrapó torpemente el trofeo al vuelo: era la cabeza de un porco con la cara congelada en una mueca de incredulidad final.

La lucha se había acabado por fin y los amigos, largamente separados, corrieron a abrazarse y recibirse con alegría.

—¡Americanos[45], os recibimos con alegría! —gritaron al unísono Pepsi y Maxi.

—Lo mismo digo y más alegría tenemos nosotros, seguro —dijo Grangolf reprimiendo un bostezo de correspondencia.

—Saludos, compañeros, bienvenidos —les saludó Égolas con una reverencia—. Que vuestros problemas de caspa acaben para siempre.

Gili se acercó renqueando a los dos bobbits y forzó una sonrisa:

—La paz sea con vosotros: que ingiráis tres comidas equilibradas al día y que vayáis al váter con regularidad.

—¿Y cómo es que tenemos que encontrarnos en una tierra tan inhóspita como ésta? —les preguntó Aragan.

—Es una historia larga de explicar —le respondió Pepsi sacando una libreta de notas.

—Pues guárdala para ti —le atajó Grangolf—. ¿Habéis visto a Fraudo y el Anillo o habéis tenido noticia de ellos?

—Nada de nada —contestó Maxi.

—Pues estamos igual que vosotros —comentó Gili—. ¡Ale! Vamonos a comer.

—¡No! —le advirtió el mago—, aún no hemos acabado con el malvado Salfumán.

—¡Carajo! —renegó el enano—. Se nos va a pasar la hora de la comida…

Junto con Nárdol y Kaiserin, la compañía salió a la búsqueda del maligno hechicero. Se había extendido el rumor de que Salfumán y Pítima «Trompa de Elefante», su odioso compinche, habían sido vistos en Hortherránc, el mayor torreón de Salfumanía, famoso por su restaurante giratorio en lo más alto de la atalaya.

—Está allá arriba —les dijo un apio—. Ha estropeado los ascensores, pero acabará cayendo como la fruta madura.

—¡Jo, jo, jo! —comentó el gigante.

—¡Cállate! —espetó Grangolf.

En lo alto vieron el restaurante giratorio circular rematado por un rótulo intermitente que rezaba «SALFUMÁN, EL REY DE LA MARCA». Bajo éste se abrió de par en par una puerta de cristal y una figura se asomó por la barandilla.

—¡Serrr él! —gritó Kaiserin.

De cara se parecía mucho a Grangolf, pero sus vestimentas eran raras a la vista. El mago iba ataviado con un leotardo de cuerpo entero del color de un camión de bomberos y una larga capa de satén azabache. Sobre la cabeza llevaba enganchados dos cuernos negros y en el pandero una cola acabada en punta de flecha, un tridente de papel de aluminio en la mano y los mocasines cubiertos de pezuñas de papel charol.

—¡Ja, ja, ja, ja! —rió estrepitosamente al ver a la compañía a sus pies.

—¡Bajad si os atrevéis, cobarde! —le gritó Aragan—. Y afrontad las consecuencias de vuestros actos. O al menos, abridnos la puerta y dejadnos entrar, porfi…

—Ni hablar del peluquín, chato —carcajeó Salfumán—. Que soy calvo, pero no tengo un pelo de tonto. En vez de ello, podríamos arreglar el tema hablando como personas razonables y civilizadas.

—¡Cafrrrón cuerrrnudo! —aulló Kaiserin—. Nosotrrros sólo querrrerrr tu miserrrafle piel.

El malvado mago dio un paso atrás, con un gesto burlón de miedo, y volvió a asomarse por el balcón, sonriente. Habló con una voz empalagosa y melodiosa que rezumaba dulces entonaciones, como un chicle Trident al fuego lento, y la compañía se quedó embobada escuchando sus palabras edulcoradas y sacarinadas:

—Recapacitemos sobre el tema que nos ocupa —empezó el teatral demonio—. Me paso la vida rompiéndome los cuernos para conseguir ganar con el sudor de mi frente cuatro chavos mal contados y, de repente, un holding de competidores hunde las propiedades de mi modesta enterprise con la intención de expulsarme del mercado. Os habéis llevado todo mi cash y habéis neutralizado a mi merchandising staff. Para mí, se trata de un caso flagrante de prácticas de competencia desleal.

—¡«Opa»! —le dijo el gigante a Grangolf—. Este «lechuguino» sabe lo que se dice. Si no le hacemos caso, puede meternos en un buen «berenjenal».

—¡Cállate! —le reprimió el viejo mago, demostrando así que estaba conforme.

—De acuerdo, reconozco que quería sacar tajada del asunto de los Anillos —prosiguió Salfumán, gesticulando con la punta de la cola—, pero era el canalla de Saurion quien quería quedarse con casi todo el pastel. Ahora tengo una propuesta que haceros y, aunque yo no acabe de «comulgar» con la idea, se ha de reconocer que cualquiera se «daría de hostias» por participar en ella. Tal y como lo veo, podríamos formar una nueva organización en la que os cedería el 51% de las acciones de Dragón Mickey, Salfumanía, sus subsidiarias y .com, que valen una porrada de dinero, a cambio de mantener mi antiguo puesto de directivo y account manager además de stock options anuales sobre todos los Anillos antiguos que nos vayamos encontrando por allí. Además, si añadimos un 30% del botín que saquemos de Morbor, os entregaré de regalo a mi socio Pítima. Al fin y al cabo, él es el único responsable de este pequeño conflicto de intereses.

Un grito angustiado salió del interior de la torre seguido por un cuenco de fruta de plástico que no le dio a Salfumán en la cabeza por los pelos. Un viejales escuchimizado con uniforme de mensajero alevín apareció por un instante agitando el puño:

—¡Y una mieeerrrdaaa! —aulló.

Salfumán agarró al airado Pítima y lo tiró por encima de la barandilla como el que no quiere la cosa.

—¡Aaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrggggggggggggggggggghhhhhhh! —objetó «Trompa de Elefante».

El malvado sicario chocó contra el duro suelo con una fuerza y una velocidad considerables.

—Nunca había visto una tortilla roja —meditó Gili a media voz.

—Aquí tenéis una prueba de mi buena voluntad —continuó Salfumán aduladoramente—. ¿Hay trato?

—No hay trato —replicó Grangolf—. Este tipejo es más escurridizo que una anguila untada de vaselina.

—Esperad —protestó Aragan—, nos ha prometido «una porrada de dinero».

—«N» y «o» quiere decir «no» —le explicó el mago ajustándose el sombrero—. No quiero levantarme un buen día con la cabeza aplastada por «una porrada del traicionero» Salfumán.

Justo en ese momento un pequeño objeto negro pasó zumbando a un palmo de la cabeza de Grangolf.

—Esto ya empieza a aburrirme —comentó Gili.

La esfera rebotó por el pavimento y se detuvo a los pies de Pepsi, que la miró con curiosidad y la recogió.

—Te dejaremos en tu torre apestosa, pero estarás vigilado —dijo Grangolf a su homólogo—. Los Hombres-Cardo ya se encargarán de ti cuando se te acaben las provisiones de hamburguesas congeladas.

—Oye, deja eso —continuó el mago volviéndose hacia Pepsi y señalándole con el dedo.

—¡Epa! Si no estaba haciendo nada… —respondió el bobbit.

—Eso, nada —lo defendió Maxi.

—Venga, dámelo —le dijo Grangolf con impaciencia—. No puedes comértelo, así que no tiene utilidad alguna para ti.

El joven bobbit le tendió la bola negra resignado.

—Y ahora debemos actuar rápidamente —prosiguió el viejo hechicero—. Aunque las tierras de Ichingar y Froi-Land estén a salvo del poder de Salfumán, no durarán mucho a menos que la mismísima Gónador sea protegida de la malevolencia de Saurion.

—¿Qué hemos de hacer? —preguntó Maxi.

—Sí, eso, ¿qué? —coreó Pepsi.

—Si cerráis el pico un rato, os lo explicaré —refunfuñó el mago—. La bella ciudad de Alinas Pil-Pil está amenazada por los ejércitos occidentales de Saurion. La infame ciudad de Minas Perol se encuentra cerca y cualquier día aciago un negro nubarrón se cernirá sobre su hermosa hermana. Debemos reunir todas las fuerzas de que disponemos y defenderla —hizo una seña a Aragan—. Trancas, tú debes buscarte la vida y llevar a Gónador a todos tus fieles que puedas encontrar y el resto que veas por allí les mandas a rodear las murallas de Minas Pil-Pil. Kaiserin, debes llevar a Gónador todos los jinetes que puedas dejarnos y Nárdol también conducirá a sus valientes Hombres-Cardo hasta allí. Gili, irás a Minas Pil-Pil con tus enanos: piérdete por alguna montaña a ver si encuentras una mina y Égolas, tres cuartos de lo mismo: llégate hasta Lelauren o algún salón de belleza. Nos veremos en Gónador. Los demás vendréis conmigo directamente.

—¡Impresionante! Ha dicho más de cien palabras sin cagarla con una frasecita final —se admiró Gili—. Este viejo ya empieza a chochear…

El grupo se despidió y partieron de la destrozada fortaleza de Ichingar a lomos de las ovejas, con el ánimo bien alto y conscientes de que aún más problemas asolaban la tierra. Grangolf, Maxi y Pepsi montaron sobre los quejumbrosos rumiantes y los azuzaron en las sombras del atardecer hacia la legendaria capital de Gónador. Mientras partían, dos bellas flores les dijeron adiós agitando las hojas en dirección a los bobbits mientras daban saltitos sobre las raicillas, algo entorpecidas por una protuberancia que a cada una le empezaba a asomar en el tallo y que acariciaba con cariño maternal: Maxi y Pepsi no habían perdido el tiempo y, por una vez, se habían adelantado a Grangolf.

El mago y los dos bobbits cabalgaron durante toda la noche y parte del día siguiente, siempre con el ojo al parche por si aparecía algún espía de Saurion. Por un momento Pepsi creyó ver una figura negra que revoloteaba entre las nubes hacia el este y oír un graznido agorero y horroroso, pero unas horas antes se había colocado fumando hierba con la pipa y no estaba muy seguro de haber visto u oído algo.

Al final de la jornada hicieron un alto. Grangolf y Maxi se quedaron fritos casi al instante de acabar una rápida partidita de dados (Maxi perdió) y Pepsi también se echó, pero él hizo ver que dormía profundamente. Cuando los ronquidos de sus compañeros se volvieron regulares, se escabulló sigilosamente de la tienda de campaña y empezó a rebuscar en el zurrón de Grangolf. Allí encontró la esfera negra y redonda que el mago había escondido tan cuidadosamente: era más pequeña que una sandía, pero más grande que una bola de billar. Su superficie carecía de elementos distintivos, a excepción de un ventanuco que parecía abrirse al oscuro interior.

—¡Una bola mágica de los deseos! —exclamó—. Seguro que es eso…

El bobbit cerró los ojos y deseó una jarra de cerveza y unas chuletitas empanadas de cordero acompañadas de una ración de tortilla de patatas. Siguió un pequeño estallido y una nubécula de humo irritante y Pepsi se encontró mirando cara a cara una visión de lo más monstruosa e indescriptible (y van tres), con las fauces temblorosas de rabia y malevolencia mal contenidas.

—Te dije que apartaras las zarpas de esto —le gritó Grangolf hasta casi desgañitarse.

—¡Ay! Pero si sólo miraba… —gimoteó Pepsi.

El mago le arrebató la esfera al bobbit y frunció el ceño.

—Esto no es un juguete —le dijo con acritud—. Esta bola no es otra cosa que un aparato de la maravillosa palantivisión, «la que ve p’alante» de los elfos, que se creía perdido desde la Edad de Hojalata.

—¿Y por qué no nos lo dijiste antes? —protestó Pepsi inútilmente.

—Con la palantivisión los Antiguos desentrañaban los secretos del futuro y miraban en lo más profundo de los corazones de los hombres.

—Es como una especie de tabla ouija —preguntó Maxi adormilado.

—¡Mirad y maravillaos! —les ordenó Grangolf.

Los dos bobbits contemplaron interesados al mago mientras daba unos pases mágicos sobre la esfera y empezaba a susurrar un conjuro de poder arcano:

¡Hocus pocus

loco parentis!

¡Jackie Onassis

Dino de Laurentis!

Los gemelos vieron con ojos aterrorizados cómo la esfera se ponía a brillar mientras Grangolf proseguía murmurando el ensalmo:

¡Záping, súrfing!

¡Birli birloque!

¡Tele-Tubbii!

¡Birra, peyote!

¡Presto prende

el culebrón!

¿Rollo chungui

con Saurión?

De repente el orbe pareció estallar con un brillo cegador y un sonido chirriante rasgó el aire. Pepsi oyó la voz de Grangolf brotar entre el resplandor titilante:

—Dime, oh palantivisor mágico, ¿será Saurion derrotado o saldrá vencedor? ¿Caerá la negra nube del Mal y la Perdición sobre toda la Tierra Mediocre o se disipará esta amenaza y la Felicidad y la Luz reinarán para siempre?

Pepsi y Maxi se quedaron boquiabiertos al ver aquellas letras radiantes que empezaban a formarse en el aire, unas letras radiantes que pronosticarían el resultado de la lucha venidera contra el Señor Oscuro. Leyeron maravillados la críptica respuesta:

«FALLO GENERAL DEL SISTEMA.

PRESIONE Ctrl+Alt+Supr

PARA REINICIAR EL EQUIPO».