Aquí unos monstruos, aquí unos compañeros

Durante varias jornadas la compañía viajó hacia el sur, confiando para guiarse en los ojos de Trancas, en el agudo oído de los bobbits y en la sabiduría de Grangolf. Pasada una quincena de días tras la partida, llegaron a una gran encrucijada y se detuvieron para determinar cuál sería el mejor camino para cruzar las imponentes Montañas Trufadas. Aragan escudriñó en la distancia:

—Contemplad el siniestro Monte Jemaneje —dijo señalando una gran piedra miliar que se encontraba a un centenar de yardas camino abajo.

—Entonces tendremos que dirigirnos hacia el este —les advirtió Grangolf apuntando con el bastón hacia el lugar donde se ponía el sol entre un mar de nubes rojizas.

Un pato pasó volando mientras graznaba hasta desgañitarse.

—¡Lobos! —gritó Pepsi aguzando el oído para captar el sonido a medida que se desvanecía.

—Mejor será que acampemos aquí esta noche —dijo Aragan dejando caer pesadamente la mochila, de manera que aplastó a una cobra—. Pues mañana deberemos buscar el paso alto entre las montañas.

Unos minutos más tarde la compañía se sentaba en medio de la encrucijada, alrededor de una alegre hoguera sobre la cual se asaba uno de los conejos de la chistera de Grangolf.

—Una hoguera como Dio' manda’l fin. Y e’ta vé' no hemo metió la pata —dijo Zam mientras arrojaba a la refulgente hoguera una serpiente de cascabel que había tomado por una rama—. Mi pienso que ninguno de lo' lobo' de maese Pepsi no' va a dá la murga e’ta noshe.

—Un lobo las pasaría bastante canutas para roer un hueso como tú —gruñó Pepsi.

Un instante más tarde una roca arrojada por Zam le pasó a un palmo de la cabeza y dejó grogui a un puma.

En lo alto, invisible para la compañía, les sobrevolaba en círculos una bandada de cuervos negros espías. El líder de éstos escudriñó a través de unos prismáticos, maldijo en la chillona lengua de su especie y prometió dejar de picotear uvas fermentadas para el resto de su vida.

—¿Dónde nos encontramos? ¿Adónde vamos? —preguntó Fraudo.

—Nos encontramos en la gran encrucijada —respondió el mago y de los pliegues de la túnica sacó un sextante desvencijado con el que se puso a tomar vistas de la luna, el sombrero de vaquero de Aragan y el labio leporino de Gili—. Muy pronto cruzaremos una montaña, un río o algo así y llegaremos a otras tierras —afirmó.

—No temáis —dijo Aragan a Fraudo poniéndose al lado del bobbit con una zancada y sentándose encima de un lobo—, con nosotros estaréis a salvo y llegaréis a vuestro destino.

El día siguiente amaneció despejado y soleado, como suele ocurrir cuando no llueve y hace sol, y la moral de la compañía estaba considerablemente alta. Tras un desayuno frugal a base de leche y miel, partieron en fila india tras Aragan y Grangolf. El animoso Zam cerraba la marcha, detrás de la oveja de carga, hacia la cual expresaba el típico cariño de los bobbits por los animalitos lanudos:

—Si tuviera un poco d’alioli… —se repetía.

La partida anduvo durante muchas leguas[37] por aquella carretera ancha y bien pavimentada que conducía desde oriente hasta los apestosos pies de las Montañas Trufadas. A última hora de la tarde llegaron al primer altozano de aquel macizo tan ídem. En ese lugar la carretera era rápidamente devorada por un amasijo de escombros y las ruinas de un antiguo puesto aduanero. Más allá, un pequeño valle, abrupto y negro como el carbón, se extendía ominosamente entre las rocosas laderas de las montañas. Aragan hizo un gesto para que se detuvieran y la compañía se apiñó para contemplar ese paisaje tan lúgubre como poco prometedor.

—Mucho me temo que es un lugar maligno —dijo el llanero poniendo el pie sobre la pegajosa pintura negra que parecía cubrir hasta el último rincón de aquel lugar.

—Es el Valle Negro, ni más ni menos —anunció Grangolf con solemnidad.

—Entonces, ¿ya estamos en Morbor? —preguntó Fraudo esperanzado.

—No menciones esa tierra oscura en esta tierra oscura —le previno el mago sombríamente—. No, no se trata de Morbor, aunque también parece haber sido trastocada por el Enemigo de Toda la Gente Bien Pensante.

Mientras permanecían con la mirada perdida en aquel tétrico valle les llegó un aullar de lobos, un rugir de osos y un chirriar de buitres.

—Esto está muy tranquilo —comentó Gili.

—Demasiado tranquilo —precisó Egolas.

—No nos podemos quedar aquí —avisó Aragan.

—No —accedió Bamorir mientras pasaba la vista desde la superficie blanquecina de esta página hasta la abultada mitad del libro que el lector todavía tiene en la mano derecha—, aún nos queda un largo trecho por delante.

Tras subir a trompicones durante más de una hora por la escarpada pendiente plagada de rocas, la partida llegó, derrengada y ennegrecida, a una larga cornisa que se extendía entre un abrupto acantilado y una charca cuya superficie estaba cubierta por entero de una mancha negra, compacta y alquitranada. Mientras la contemplaban, un martín pescador tocado del ala se zambulló en el agua con un pequeño «¡Plop!» y se disolvió en el acto.

—Será mejor que nos apresuremos —dijo Grangolf—. El paso no puede estar muy lejos.

Tras estas palabras inició la marcha alrededor del farallón que sobresalía de la charca que tenían enfrente y les tapaba a la vista del resto de la falda de la montaña. La cornisa se fue haciendo más y más estrecha a medida que serpenteaba en torno a la cresta y la compañía tuvo que caminar lenta y cuidadosamente hasta que doblaron el recodo y vieron ante sí la ladera de una montaña que se alzaba agreste centenares de pies sobre ellos. La entrada a alguna caverna subterránea se encontraba tallada en la pared rocosa y astutamente oculta por una gigantesca puerta de madera con enormes goznes de hierro colado y un gran picaporte. La puerta estaba recubierta de extraños juramentos graciosamente inscritos en las runas taquigráficas de los enanos y tan maravillosa era su manufactura que la diminuta fisura que había entre piedra y madera era completamente invisible a más de un centenar de pies.

—¡El Pozo Negro! —exclamó Aragan y tragó saliva.

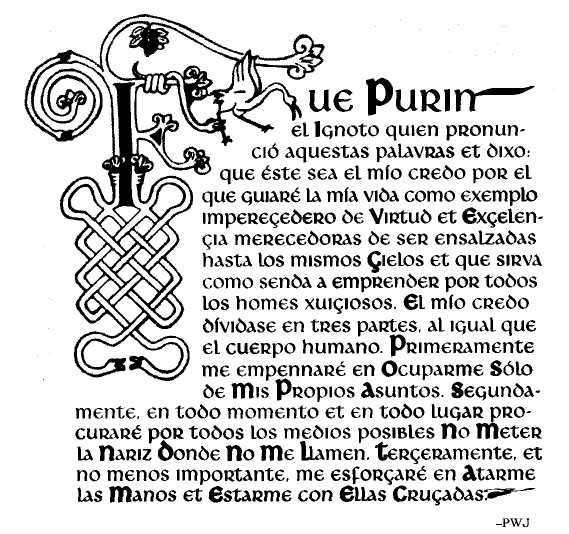

—Sí —apuntó Gili—, la fabulosa Kôdak-zoom de mi ancestro Purin el Ignoto.

—Y la temible Noria, lugar de perdición donde darás vueltas y más vueltas hasta caer redondo —añadió Égolas.

—Pero ¿dónde está el dichoso paso? —les preguntó Fraudo.

—La faz de la tierra ha cambiado mucho desde la última vez que pasé por esta región —se apresuró en responder Grangolf— y parece que hemos errado un poco el camino. Acaso el destino lo haya querido así…

—Pues, a mi entender, la senda más juiciosa a emprender sería dar media vuelta y ponernos a buscar el paso otra vez —dijo Aragan—. No puede estar muy lejos.

—A unos trescientos kilómetros: kilómetro más, kilómetro menos —reconoció Grangolf algo avergonzado y, mientras pronunciaba estas palabras, la estrecha cornisa que conducía de vuelta al valle se derrumbó en la charca oscura con un fuerte estrépito.

—Esto es el colmo —se indignó Bamorir—. ¡Yújuuu! —gritó—. ¡Venga, monstruos! ¿Por qué no venís a comernos de una vez?

—¿Serááá porque noooo abres la puertaaaaa, imbécil? —le respondió como un eco una voz ronca desde las profundidades.

—¿Será un capricho del destino el que nos ha traído hasta aquí? —aventuró Aragan—. ¿O más bien un mago chocho?

—Debemos encontrar el conjuro que abre esta puerta y rapidito —Grangolf hizo como si no lo oyera—, pues pronto se hará de noche —con estas palabras dio la conversación por concluida, alzó el bastón y gritó:

¡Butrón Fichet, T’aladro yamên!

¡Cadena thrombosis, Corcuera yolê!

La puerta siguió en su sitio y Fraudo miró de reojo, hecho un manojo de nervios, la masa de burbujas aceitosas que empezaba a brotar de la charca.

—Si le hubiera hecho caso a mi tío Pipí y me hubiera metido a dentista… —se lamentó Pepsi.

—Si me hubiera quedado en casita, ahora me sabría la enciclopedia de pe a pa —lloriqueó Maxi.

—Y sin yo hubiera teni’o dié' libras de sementó y un par de saco’, hase una hora que lo' do' e’taríai' e’plorando el fondo d’e’ta sharca —les cortó Zam.

Grangolf se sentó, abatido, delante del obstinado portalón, musitando sortilegios:

—Sésamo —canturreó sin convicción mientras golpeaba impotente la puerta con el bastón—. ¡Melón! ¡Sandía! ¡Corcuera! ¡Gomados!… —a excepción de un golpeteo hueco, la puerta no dio ni la más mínima señal de querer moverse.

—Esto tiene muy mala pinta —auspició Aragan.

—¡Picaporte! —gritó el mago poniéndose de pie con un salto.

—Tampoco parece tener efecto… —señaló Égolas.

—¡No, diantre! ¡El picaporte! —exclamó Grangolf mientras conducía la oveja de carga hasta los pies de la puerta. Luego se subió al lomo del animal, se puso de puntillas e hizo girar la gigantesca manija con ambas manos. El pomo giró con suma facilidad y, con un gran chirrido, la puerta se entreabrió hasta mostrar una rendija.

Grangolf se apeó de la oveja rápidamente y Aragan y Bamorir empujaron la puerta con todas sus fuerzas hasta que la rendija se agrandó unas cuantas pulgadas más. En ese preciso instante una traca de gorgoteos y eructos manó del centro de la charca y un enorme monstruo de polipiel negra emergió lentamente mientras soltaba un gran hipido.

La compañía se quedó con los pies clavados en la tierra, inmovilizada por el terror. La criatura tendría unos cincuenta pies de altura y estaba dotada de tenebrosas solapillas, tortuosos participios, locuciones adverbiales que espantarían al más pintado y una bestial guía de pronunciación fonética.

—¡Aarrrgh! —exclamó Égolas—. ¡Un dictiosaurio!

—¡Destrozarrrr! —rugió el monstruo—. Amputarrrr, cortarrrr, desgraciarrrr, deteriorarrrr, estropearrrr, herirrrr, incapacitarrrr, mutilarrrr, romperrrr, truncarrrr. Véase DAÑARRRR.

—¡Rápido! —gritó Grangolf—. ¡A la caverna!

La compañía se apresuró en deslizarse uno tras uno por la estrecha grieta. El último en entrar era Zam, pero intentó meter a la fuerza a la oveja, que no paraba de balar quejumbrosa. Tras dos intentos frenéticos y frustrados, el bobbit agarró al asombrado herbívoro y lo arrojó como un pelele contra las fauces abiertas de la bestia.

—Comestibleeee —dijo la gigantesca criatura entre bocado y bocado—. Ahmenticioooo, nutritivoooo, edibleeee, sustanciosoooo. Véase COMIDAAAA.

—Asín t’atragante' —le chilló Zam resentido mientras la imagen de un chuletón con alas le pasó volando por la cabeza.

Al final se embutió como pudo por la apertura y se unió al resto de la compañía dentro de la caverna. La bestia les cerró de un porrazo la puerta mientras soltaba un eructo estrepitoso que hizo estremecer el suelo y llenó el aire con el aromilla que suele acompañar al redescubrimiento de un queso de Cabrales que se daba largo tiempo por perdido. El fuerte portazo reverberó por las profundidades de la montaña y el pequeño grupo se encontró en medio de una oscuridad absoluta.

Grangolf extrajo yesca y pedernal apresuradamente de los pliegues de la túnica y los hizo entrechocar con frenesí, proyectando una cascada de chispas en suelo y paredes. Al final consiguió prender la punta de su bastón, lo que produjo un brillo parpadeante casi tan potente como el que pudiera emanar de una luciérnaga muerta.

—¡Cuánta magia! —se maravilló Bamorir.

El mago escudriñó las tinieblas que se abrían ante él y, al percibir que sólo había una ruta posible, que pasaba por subir un tramo de escaleras, encabezó la marcha hacia la penumbra de las profundidades.

Anduvieron una distancia considerable por la montaña a través del pasadizo que, tras ascender ese gran tramo inicial de escaleras desde la puerta, descendía en la mayor parte de su recorrido, trazando incontables cambios de dirección, hasta que el ambiente se puso bastante caldeado y enrarecido y la compañía estuvo completamente perdida. Seguían sin tener fuente de luz alguna, aparte del chisporroteo del bastón de Grangolf, y el único sonido que oían era el siniestro golpeteo de unos pasos que los seguían, el jadeo del Vietcong, el tintineo de las máquinas de preservativos y demás resuellos y runrunes típicos de los lugares oscuros y profundos.

Después de muchísimo tiempo llegaron a un punto en el que el pasadizo se dividía en dos, aunque ambos proseguían el descenso, y Grangolf les hizo un gesto para que se detuvieran. De inmediato les llegó una serie de balbuceos preternaturales y chasquidos ultraterrenos que sugerían que los Cuatro Jinetes del Apocalipsis estaban allí mismo jugándose las almas de la compañía a una manita de mus.

—¡Dividámonos! —sugirió Bamorir.

—Me he torcido un tobillo —comentó Pepsi.

—Hagáis lo que hagáis, no quiero oír ni un susurro —dijo Aragan.

—¡A-achís! —saltó Maxi estornudando violentamente.

—Escuchad, tengo un plan —dijo Grangolf.

—Las balas no van a detenerlos —añadió Bamorir.

—Pase lo que pase, debemos mantener una estrecha vigilancia —propuso Aragan.

Y entonces se quedaron dormidos como si fueran un solo hombre.

Cuando despertaron todo volvía a estar en calma. Así que, tras un almuerzo apresurado a base de pastelillos y cerveza, decidieron centrarse en el problema de qué pasadizo debían tomar. Mientras debatían la cuestión, les llegó desde las profundidades de la tierra un machacón batir de tambores acompañados de un coro de cantos salvajes: uka-chaka, uuu-ka-chaka, uka-chaka… Justo a la vez el aire empezó a hacerse más bochornoso y pegajoso y el suelo se puso a temblar bajo sus pies.

—No hay tiempo que perder —dijo Grangolf levantándose—. Debemos decidirnos y rápido.

—Yo digo que por la derecha —propuso Aragan.

—Entonces, por la izquierda —concluyó Bamorir.

Tras un examen más minucioso el camino de la izquierda resultó carecer de unos cuarenta pies de suelo, por lo que Grangolf decidió rápidamente descender por el otro y el resto de la compañía lo siguió como una exhalación. El pasillo bajaba abruptamente y estaba repleto de nefastas señales de un futuro poco halagüeño, como el esqueleto blanquecino de un minotauro, el cuerpo del hombre de Atapuerca y el abollado reloj de bolsillo de un conejo con una inscripción que rezaba: «A Blanquito, de la peña del País de las Maravillas».

Un poco después el extenso pasadizo descendía más suavemente hasta que, con una caída final, acababa en una gran cámara repleta de enormes taquillas metálicas e iluminada tenuemente por un resplandor cegador. Cuando entraron, el tamboreo creció en intensidad: uka-chaka, uuuka-chaka, uka-chaka…

Y, de súbito, un gran contingente de porcos irrumpió en el recinto desde el pasadizo que había tomado la compañía y arremetieron contra ella blandiendo hoces y martillos.

—Jelo, jelo —les saludó el líder esgrimiendo una enorme navaja.

—'Tas muerto, Charli —gritó el molusco.

—¡Quedaos aquí! —ordenó Aragan—, yo me adelantaré a echar un vistazo.

—¡Cubridme! —exclamó Égolas—, les haré retroceder.

—¡Vigilad la retaguardia! —espetó Gili—, yo tomaré el pasadizo.

—¡Defended el fuerte hasta el último hombre! —clamó Grangolf—, yo iré en busca de refuerzos.

—¡Mantened la posición! —mandó Bamorir—, yo los rodearé.

—Pyongyang jochimín —vociferó el caudillo porco. La compañía huyó en desbandada de la sala y salió a un pasadizo lateral con los porcos pisándoles los talones.

Vieron otra cámara y, en cuanto se abalanzaron dentro, Grangolf cerró la puerta con un golpazo ante los mismísimos morros de los monstruos y se apresuró a lanzar un conjuro sobre ésta:

—Kalikanto —dijo golpeando la puerta con el bastón.

Con un «¡Puf!» humeante la puerta desapareció, dejando al mago cara a cara con los asombrados porcos. Grangolf lo confesó todo rápidamente, firmó la confesión y, tras ponerla en las manos del caudillo porco, huyó pasillo arriba, donde el resto de la compañía le estaba esperando al otro extremo de una estrecha pasarela de cuerdas que salvaba una gran sima.

En cuanto Grangolf puso el pie sobre la pasarela, en el pasadizo resonó el ominoso «¡Uka-chaka!» y una avalancha de porcos inundó el lugar. En medio de éstos se encontraba una sombra oscura e imponente demasiado terrible como para describirla aquí, por poco creíble que vuelva a parecer. En la mano esgrimía un gigantesco bate de béisbol de aluminio recauchutado y en el pecho llevaba tatuadas unas crueles runas oscuras que rezaban «Noria, grande y libre».

—¡Aarrrgh! —chilló Egolas—. ¡Un calvrog!

Grangolf se volvió para encararse con la sombra amenazadora mientras ésta daba un rodeo lentamente en dirección a la pasarela golpeando el suelo con el bate a medida que se acercaba. El mago retrocedió unos pasos y, agarrándose a las cuerdas, alzó el bastón y le espetó:

—¡Vade retro, pelón del averno!

Al oír estas palabras, el calvrog, enfurecido, se plantó en dos zancadas al pie de la pasarela y empezó a caminar con pasos decididos hacia el mago. Éste retrocedió un poco más y luego se estiró cuán largo era mientras intentaba conjurarlo:

—¡Cobarde, gallina, capitán de la sardina!

—¡No conseguirá defender el puente! —gritó Aragan y, enarbolando a Panduril, se abalanzó hacia éste.

—¡E pluribus unum! —exclamó Bamoriry se precipitó tras el llanero.

—¡Esso extra! —aulló Egolas corriendo tras ellos.

—¡Khazád Kardi, Khazad K’haymenú! —cantó Gili apresurándose en pos de los compañeros.

El calvrog se abalanzó sobre el mago y, levantando el bate sobre la cabeza de éste, soltó un grito triunfal.

—¡Viva er Betis manque pierda! —bramó Bamorir mientras arremetía contra las cuerdas que fijaban la pasarela.

—¡Hacia el infinito y más allá! —vociferó Aragan cortando uno de los soportes.

—¡Morbor se quemaaa, se quema Morbooor! —canturreó Egolas troceando la pasarela.

—Khazád Karai, Khazad K’haymenú —insistió Gili y, con un rápido tajo del hacha, sesgó la última de las sujeciones.

El puente se derrumbó con un chasquido estrepitoso, arrojando al abismo a Grangolf y al calvrog mientras se tiraban de los pelos.

Aragan se volvió y, conteniendo un sollozo, huyó por el pasillo con el resto de la compañía tras él. Nada más doblar un recodo se vieron cegados por un repentino rayo de sol y, después de despachar en unos pocos minutos a un guardia porco dormido, salieron en tropel por el portalón y bajaron por una escalera que había a la derecha.

Los peldaños seguían paralelos al curso de un torrente de jarabe en el que unos churretones pegajosos gorgoteaban ominosamente. Egolas se detuvo y escupió en él, preso de melancolía.

—Es el Cauce d’Orxata —les explicó éste—, orgullo de los elfos. No bebáis de él, que provoca caries.

La compañía se apresuró a entrar en la llanura de un valle y, en poco más de una hora, llegaron a la ribera oeste del Profident, que los enanos conocían como Blankház-khánin. Aragan les hizo un gesto para que se detuvieran. Los peldaños que bajaban de la montaña se cortaban abruptamente al pie del río y, a cada lado del angosto sendero, las colinas descendían hasta unos extensos llanos yermos repletos de dioses de los vientos, delfines con trajes de marinerito y directorios callejeros.

—Me temo que hemos llegado a una zona que no sale en los mapas —dijo Aragan escudriñando en la lejanía con la palma de la mano a modo de visera—. Lástima que Grangolf no esté aquí para guiarnos…

—Ahora sí que pintan bastos —accedió Bamorir.

—Allende el río se encuentra Lauren, la tierra de los Elfos Idos —dijo Egolas señalando un bosque de aspecto bastante descuidado, repoblado de eucaliptos desecados y pinos nudosos que se erguían al otro lado del río—. Seguro que Grangolf nos habría llevado allí.

Bamorir metió la punta del pie en el viscoso río y en el aire se materializó una barrita de pescado congelado acompañada de una guarnición de almejas rebozadas.

—¡Magia! —exclamó Gili mientras una hamburguesa de atún pasaba al vuelo rozándole la oreja— ¡Brujería! ¡Satanismo! ¡Juegos de rol! ¡Terrorismo internacional! ¡Plata gratix!

—Así es —le respondió Egolas—, puesto que el río está embrujado a causa de la bella elfa Profident, de la cual recibe el nombre, y que cometió el error de encoñarse de Menthol, dios de las bebidas digestivas. Pero la malvada Mina Claymour, diosa del juego sucio y las zancadillas, se le apareció en forma de un hierro de golf del número cinco y le dijo que Menthol se la estaba pegando con la princesa Braguitas, descendiente directa del rey Guonderbra. Entonces Profident montó en cólera y juró por su honor que le metería una patada en los ovarios a Braguitas. Para acabar de redondear su venganza, le pidió a La Caicha, su madre y diosa de los préstamos a corto plazo, que convirtiera a Menthol en una prótesis para el miembro viril. Pero Menthol se enteró del complot y se apareció a Profident disfrazado de nevera, la convirtió en un río y se piró al oeste a vender enciclopedias. Aún hoy en día, llegada la primavera, se puede oír al río murmurar desconsolado: «Menthol, Menthol eres un mamón: un día soy tu amiga del alma y al día siguiente, ¡plop!, soy un río. Apestas…» Y el viento replica: «¡Fíuuu!».

—Es una historia muy triste —comentó Fraudo—. ¿Y es cierta?

—No —respondió Égolas—. Aunque también existe una canción —y el elfo empezó a canturrear:

Vivía en otros tiempos una doncella elfa

que picaba las teclas durante todo el día.

Su pelo era postizo, eran de oro sus muelas

y a colonia barata todo su cuerpo olía.

Dicen que con el arte hacía buenas migas:

sabía de corrido las baladas más tiernas

y, cuando por la noche salia con amigas,

gruesas medias de lana protegían sus piernas.

Siempre pensaba en hombres, soñaba con trapitos,

aromaba la boca con goma de mascar,

se pintaba de rímel sus ojuelos chiquitos

y sus ásperas greñas se las solía cardar.

Un aciago día conoció a un guapo mozo,

que cortés la invitó a subir a un gran coche.

Creyó que era muy rico y culminó su gozo

al oír que estudiaba Derecho por la noche.

Loca por aquel hombre de tan mágico aspecto,

se le entregó en los muelles del asiento de atrás.

«Es tan alto, tan guapo, es el hombre perfecto:

me casaré con él, no buscaré ya más».

Entonces él le dijo, mostrándose sincero,

que con otra mujer estaba arrejuntado,

que solo trabajaba de auxiliar de correo.

y vivía en un sucio cuarto realquilado.

Ruedan por sus mejillas dos lágrimas de plata:

esta nueva aventura es tan decepcionante…

«Siempre pasa lo mismo, ¡tengo tan mala pata!».

¡Oh, Cielos, ayudad a esta elfa currante!

—Será mejor que crucemos el río antes de que anochezca —le cortó Aragan—, pues, según me dijo Grangolf, por este lugar pululan fanpiros, capaces de dejarte sin un maldito juego, y hombres-bobo que, si te muerden, te pegan el peor de los males: la «filantropía».

Trancas echó mano del neceser y empezó a vadear esa especie de sopicaldo aguado y la compañía fue tras él. El agua apenas tenía un pie de profundidad fueran por donde fueran, aunque los bobbits parecían pasar algunas dificultades para abrirse camino.

—Este río es un poco… rarillo, ¿no? —dijo Bamorir mientras el agua le lamía las nalgas.

En la otra orilla del río encontraron un tupido bosquecillo de árboles muertos y cubiertos de signos en elferanto que rezaban: «VENGA A NUESTRO FABULOSO POBLADO ÉLFICO», «VISITE LA GRANJA DE SERPIENTES», «NO SE PIERDA LA JUGUETERÍA DE PAPÁ NOESÉL» y «AYÚDE-NOS A MANTENER ENCANTADO EL BOSQUE».

—¡Oh Lelauren, Lelauren! —suspiró Égolas—. ¡Maravilla de la Tierra Mediocre!

En ese momento se abrió una puerta en el tronco de un gran árbol, revelando una pequeña habitación atestada de expositores de postales, relojes de cucú que chirriaban estrepitosamente y cajas de caramelos de miel. Un elfo de aspecto grasiento apareció tras una máquina expendedora de chicles.

—Bienvenidos, gente —dijo el elfo con una reverencia que casi tocó el suelo con la nariz—. Me llamo Falir.

—Venp’akí malandrín —le dijo Egolas.

—Bueno, bueno, bueno —respondió el elfo, carraspeando para darse importancia—, estamos un poco fuera de temporada, ¿no?

—Sólo estamos de paso… —le respondió Aragan.

—No importa —le cortó Falir—. Hay mucho que ver, mucho que ver. A vuestra izquierda tenéis el Bosque de Piedra; a la derecha, el Risco de los Ecos y el Puente Natural y, justo delante de vosotros, el Viejo Pozo de los Deseos.

—… Venimos de Noria —insistió Trancas mientras el elfo empalidecía visiblemente al oírlo—. Vamos camino de Morbor.

—Espero que hayan disfrutado de su estancia en Lauren, Tierra Mítica —les dijo apresuradamente Falir mientras les daba un fajo de trípticos y unas pegatinas con la forma de un caballo percherón. Un instante después ya se había metido en el árbol, había cerrado la puerta de un golpazo y había corrido el pestillo.

—Corren tiempos difíciles… —se lamentó Aragan. Égolas desplegó un tríptico y se puso a examinar minuciosamente el mapa impreso.

—No está muy lejos del Poblado Elfo —comentó al cabo de un rato—. Y, a menos que el lugar haya sido expropiado últimamente, la parentela de Ebriond aún morará allí: Cerebron y Dama Gallardel, la «Más Turbante de la Elfas».

—Elfo' —renegó Zam—. No é' que sho diga que Saurion tiene rasón, pero tampoco digo que vasha desencaminao. No sé si m’esplico.

—Haz el favor de cerrar la boca —le respondió muy serio Égolas.

Tras un almuerzo precipitado a base de mirra e incienso, la compañía empezó a bajar por un camino ancho que Égolas identificó en el mapa como el Paso de los Horrores. De vez en cuando algún dragón o trasgo mecánico aparecía de sopetón tras unos matorrales de gomaespuma y les rugía o les bostezaba, pero hasta los bobbits permanecían impertérritos ante estos ataques inesperados. En unas cuantas horas los viajeros llegaron a la vera de un bosquecillo de árboles de apariencia muy pétrea de cuyas ramas, extrañamente simétricas, caían hojas de latón oxidado para formar montoncitos muy poco convincentes.

Mientras permanecían allí, perplejos, la cabeza de una elfa asomó por una ventana salediza en un árbol cercano y les gritó en la antigua lengua élfica:

—Bienllegados sean vuecelencias, decrépitos errabundos.

—¿Y en tu casa todas son como tú? —dijo Égolas, dándole la respuesta adecuada.

Un momento después la puerta del gran árbol se abrió de par en par y un elfo bajito salió a recibirlos.

—Cerebron y Gallardel os aguardan al final de las escaleras —les dijo mientras los invitaba a entrar en el espacioso tronco.

El árbol estaba completamente hueco y el interior se hallaba cubierto con un papel que imitaba ladrillo. Una escalera de caracol atravesaba un agujero en el techo y llevaba al piso superior. El elfo les hizo un gesto con la mano para que subieran los angostos peldaños. Cuando llegaron arriba se encontraron en una habitación decorada casi como la de abajo, pero iluminada brillantemente por lámparas de araña construidas con grandes ruedas de carromato que pendían del lejano techo. Én el otro extremo de la habitación, sentados en sendos tocones, se encontraban Cerebron y Gallardel ataviados con ricas muselinas.

—Bienvenidos a Lauren —les dijo Gallardel mientras se ponía en pie parsimoniosamente.

A la compañía le pareció que era tan bella como un verde retoño o el brote de un roble: tenía un cabello castaño soberbio y cuando movía la cabeza caía al suelo una lluvia de castañas soberbias. Fraudo jugueteó con el Anillo y se maravilló de la gran belleza de Gallardel. Mientras el bobbit permanecía de pie, como si estuviera hipnotizado, la elfa se volvió hacia él y le vio juguetear con el Anillo y maravillarse de su gran belleza.

—Querido Fraudo —le dijo—, veo que, mientras jugueteáis con el Anillo, os maravilláis de mi gran belleza.

Fraudo tragó saliva, estupefacto ante tal portento de adivinación.

—No tenéis nada que temer —prosiguió la elfa retorciéndose la nariz con solemnidad—, puesto que no somos de los Malos.

Entonces Cerebron se puso de pie y saludó por orden a cada uno de los viajeros, les invitó con un gesto a que se sentaran en unos taburetes de mimbre y les rogó que les narraran sus peripecias.

—Erase una vez… —comenzó Aragan tras un carraspeo.

—En un agujero en el suelo vivía un bobbit… —dijo Gili.

—Háblame, musa, del hombre esforzado… —empezó Égolas.

—En un lugar de La Cochambra de cuyo nombre no quiero acordarme… —recitó Bamorir.

Tras una pequeña discusión, fue Fraudo quien les explicó toda la historia del Anillo, de la partida de Birlo, de los manguis Negros, del Corrillo de Ebriond, de Noria y de la desafortunada pérdida de Grangolf.

—Ostras, Buba —dijo Cerebron con tristeza cuando el bobbit hubo acabado.

—Aún tenéis por delante un viaje largo y difícil —señaló Gallardel tras suspirar profundamente.

—Sí —añadió Cerebron—, es una gran carga la que pesa sobre vuestras espaldas.

—Vuestros enemigos son poderosos e implacables —les informó la elfa.

—Tenéis mucho que temer —aseveró el elfo.

—Partiréis al romper el alba —sentenció Gallardel.

Tras un saludable festín a base de clorofila y pipermín, Cerebron y Gallardel llevaron a los derrengados viajeros a sus habitaciones en un pequeño árbol cercano. Cuando Fraudo se disponía a entrar, Gallardel lo apartó del resto y se lo llevó a un recóndito valle cercano. En el centro de este lugar de ensueño se alzaba un mugriento baño para pájaros en el cual flotaban panza arriba un par de gorriones.

—Veneno —le explicó la elfa mientras tiraba los dos cadáveres plumíferos a unos arbustos—. Es la única manera de controlar un poco su índice de natalidad.

Tras decir esto, se volvió, lanzó un escupitajo al baño y un pececillo saltó del agua y gritó:

—Soy la «carpa» de ajuste. Permanezca a la espera…

La elfa aguardó unos instantes y luego se inclinó sobre la superficie, susurró «Telefunken, d’al color» y el agua empezó a bullir, llenando el aire con un leve olor a estofado de rabo de toro. A Fraudo le pareció que la superficie se alisaba y se hizo visible la imagen de un hombre que se sulfataba algo en la nariz y ponía cara de alivio.

—Anuncios… —dijo Gallardel irritada.

Un segundo después el agua se hizo diáfana y mostró imágenes de elfos y enanos bailando un tango agarrados de la cintura por las calles, grandes celebraciones en Minas Pil-Pil, alegres desenfrenos en La Cochambra, una enorme estatua de bronce de Saurion que era fundida para convertirla en alfileres de corbata y, finalmente, al propio Fraudo sentado sobre un montón de quincalla y que sonreía de oreja a oreja.

—Esto pinta bien —declaró Gallardel. Fraudo se frotó los ojos y se pellizcó.

—Entonces, ¿no lo ves muy negro? —le preguntó el bobbit.

—El baño de Gallardel nunca miente —dijo la elfa muy seria.

Luego llevó a Fraudo con el resto de la compañía y desapareció entre una densa neblina de sutil perfume Cuesco du mûla (pour femme). El bobbit se pellizcó una vez más y se metió en la casa árbol para quedar sumido unos instantes después en un sueño tan reparador como húmedo.

La superficie de la pileta permaneció negra durante un rato, luego parpadeó y mostró la triunfal recepción del Titanic en el puerto de Nueva York, a J. F. Kennedy muriéndose de un ataque de gota a los noventa años y el final pacífico del conflicto entre israelíes y palestinos.

En oriente, Kelogs —amada estrella del alba de los elfos y doncella de la aurora— se levantó y dio los buenos días a Eristoff —portador de la lengua de trapo y la halitosis matinal— y, repicando en la áurea tapa de un cubo de basura, le ordenó que dispusiera el dos caballos alados de Nesquik, heraldo de la mañana. Por el horizonte asomó Adrenalin, la de la boca temblorosa, que besó delicadamente la tierra al este de los mares. En una palabra: amanecía.

La compañía se levantó y, tras desayunarse apresuradamente bocios y casmodias, Cerebron y Gallardel y su séquito los llevaron a través del bosque hasta llegar a la orilla del gran Cauce d’Orxata, en donde los esperaban tres pequeñas balsas de troncos.

—Ha llegado la triste hora de la despedida —dijo Gallardel solemnemente—, pero tengo para cada uno de vosotros un regalito para que os acordéis de vuestra estancia en Lelauren durante los oscuros días venideros.

Tras decir esto, se sacó del bolsillo un cofre enorme y extrajo de éste un montón de cosas maravillosas.

—Para Aragan —prosiguió la elfa pomposamente—, las joyas de la corona —y le dio al sorprendido rey un puño del tamaño de un diamante y un huevo de gallina tan grande como una esmeralda.

—Para Fraudo, un poco de magia —y el bobbit se encontró en las manos una fantástica bola de cristal llena de copitos de nieve flotantes.

Luego dio a cada uno de los demás miembros de la compañía algo tan valioso como exótico: a Gili, una suscripción vitalicia a Elf Times; a Égolas, una maquinilla de afeitar a pilas (baterías no incluidas); a Maxi, un frasco de Pastillas Antinflamatorias del Doctor Cerebron Mandril; a Pepsi, un juego de cubiertos para batir tortillas; a Bamorir, un velocípedo; y a Zam, un aerosol insecticida.

Los presentes fueron rápidamente cargados de tapadillo en las pequeñas almadías junto con algunos otros pertrechos necesarios para una misión de esa envergadura: un montón de cuerdas; tortillas de patata precocinadas, latas de atún Ri&Xeira; un cargamento entero de cacao; capas mágicas capaces de fundirse con el entorno, ya fuera césped verde, árboles verdes, rocas verdes o cielo verde; una copia del especial National Meographic’s Dragons and Badiliks of the World; una caja de golosinas para perros; otra de gallembas[38] y una garrafa de agua de colonia.

—Hasta la vista —dijo Gallardel apesadumbradamente mientras la compañía se apretujaba como podía en las balsas—. Todo gran viaje empieza con un pasito. Ningún hombre es una isla.

—Y a quien madruga Dios le ayuda —añadió Cerebron.

Las almadías se deslizaron por el río y Cerebron y Gallardel subieron a una gigantesca nave con forma de ganso y se dejaron llevar un rato por la corriente, navegando al lado de ellos mientras la bella elfa, sentada en la proa, entonaba un antiguo lamento élfico en el mismo timbre sobrecogedor que un tambor de hojalata abollado:

¡Guay! Sauci plantar casi shuriken.

Jacki úniform vea remar aldédalo,

jedi veal cine yundarth váder

mi onomástica tristey-melópea.

Andúve trasella Cardhu emplumar

mi liki yasenterrao i elninb

ómayor no dietádr-delíquen.

¿Sí man yuna mier daenlatá?

Asín Píntale Verde Oleosé’o

vea fanar farias Eneleacti Olenhe.

Yaeneliter ondulava Lubumba,

er salmorejo carita demorguë,

pil alcalinnar imber be, narisse.

Guiropa Caraglio, miriar nóvale.

¡Sí bwana, Robellón bwana, Calima!

¿Nómor Nanay hirundale Calima?

¡Nanay ave hirunda. Nómor!

«¡Ay! Las hojas de los árboles caen como estrellas fugaces. Mis amigos se van al frente para no volver. Los polichinelas ya no me divierten y los días de fiesta, triste, apuro las copas hasta caer sin sentido. Persigo a la Dama, esquiva, para embriagarla y que así me diga qué fue de mi infancia y por qué no conseguí hacerme vegetariano. Ella me dice apesadumbrada ¿Pero tú qué te has creído, machote? La vida sólo es rosa para los daltónicos, pero tráeme un cigarro, que te lo sigo explicando». Por el camino me distraigo para escanciarme otro cuerno de hidromiel y, cuando vuelvo, ella ha muerto de un empacho de gallembas. Su rostro lívido me sigue mirando con pesar y me marcho corriendo, sin volver la vista atrás. Con el corazón en un puño, llego a mi casa y le pido una infusión de pasthelas[39] a mi mayordomo». Coro: «¡Ay, corazón en un puño! ¿Dónde estarán las jodidas golondrinas? Esas malditas ya nunca volverán…».

Cuando los diminutos esquifes empezaron a doblar un recodo del río, Fraudo volvió la vista atrás justo a tiempo para ver cómo Gallardel se metía graciosamente dos dedos en la garganta hasta tocarse la campanilla, en el antiguo gesto de despedida de los elfos. «Y yo que me he quedado con las ganas de saber por qué se llama Gallardel…», meditó tristemente el bobbit.

Bamorir miró hacia adelante, donde la sinuosidad del río les había conducido cara a cara con el sol recién levantado.

—No por mucho madrugar amaneces más trempado —gruñó y, tras arrebujarse en la manta, se quedó dormido.

Tal era el poder que emanaba de Lelauren que, aunque sólo habían pasado en esa tierra encantada una noche, tenían la sensación de que había transcurrido una semana entera. Y, hablando de tiempo, mientras se deslizaban río abajo, Fraudo empezó a temer que éste se les acababa. Entonces se acordó del sueño agorero de Bamorir y por primera vez se dio cuenta de que, sobre la cabeza del guerrero, empezaba a planear la sombra de un piano de cola y de que el pobre tenía un manchurrón de sangre de cordero en la frente, una cruz de tiza pintada en la espalda y una mota negra del tamaño de un doblón en la palma de la mano. Un buitre enorme y amenazador estaba posado sobre el hombro de Bamorir y, mientras se hurgaba el pico con un palillo, tarareaba una cancioncilla acerca de un mamut que se columpiaba sobre la tela de una araña.

Poco después del mediodía el río empezó a hacerse más estrecho y a disminuir en profundidad y vieron que el curso quedaba bloqueado por una gigantesca presa de castores que se alzaba ante ellos y de la cual surgían los tétricos chasquidos de las colas de los bíbaros y el zumbido ominoso de unas turbinas de agua.

—Yo creía que, cuanto menos, el camino hasta las Islas de Escarpia estaba despejado —dijo Aragan—. Y ahora descubro para mi sorpresa que los esbirros de Saurion no descansan incluso aquí. Ya no podemos seguir el curso del río.

La compañía desembarcó en la ribera oriental y, tras arrastrar las balsas hasta la orilla, hicieron rápido un tentempié de buñuelos de viento que les dejó llenos de aire.

—Temo que estos bestias puedan hacernos algún daño —dijo Bamorir señalando la amenazadora mole de hormigón de la presa.

En cuanto dijo estas palabras, una figura voluminosa empezó a recorrer patosamente la orilla de guijarros en dirección a ellos. Tendría unos cuatro pies de alto, era de complexión muy amenazadora, con una cola como un entrecot a la parrilla, una boina negra y unas gafas de soldador oscuras.

—A vueztro zervicio —ceceó la extraña criatura mientras les dedicaba una reverencia.

Aragan miró a la bestia pensativamente…

—¿Y vos quién sois? —dijo por fin el llanero llevándose la mano a la empuñadura de la espada.

—Un pobre viajero que ze ha perdido, como vozotroz —dijo la oscura figura haciendo chasquear la cola para dar más énfasis a sus palabras—. A mi caballo ze le pinchó una herradura o mi barco ze hundió, no lo recuerdo muy bien.

—Ah, bueno —dijo Aragan tras suspirar con alivio—. Entonces, bienvenido seáis: por un momento me había temido que fuerais de los Malos.

La criatura se rió con indulgencia, revelando así dos incisivos del tamaño de dos lápidas familiares:

—Quita, quita —dijo mientras mordisqueaba distraídamente un trozo de madera carcomida que el río había arrastrado hasta allí.

Pero entonces soltó un gran estornudo y las gafas oscuras se le cayeron al suelo. Egolas tragó saliva asombrado:

—¡Un castor negro! —gritó el elfo retrocediendo.

En ese instante se oyó un chasquido estrepitoso proveniente del bosque cercano y una horda de porcos que aullaban y castores que gruñían se abalanzó sobre la infortunada compañía.

—¡Casus Belli! —gritó Aragan poniéndose en pie, desenvainando a Panduril y ofreciendo la empuñadura de ésta al primer porco que pasó por allí.

—¡KhazadKarái, KhazadK’haymenú! —exclamó Gili mientras dejaba caer el hacha.

—¡Vaseline! —bramó Egolas poniendo las manos en alto.

—¡Ipso facto! —vociferó Bamorir desabrochándose el cinturón de la espada.

Zam se abalanzó sobre Fraudo en el fragor de aquella rendición espontánea y se lo llevó tirándole de la mano:

—Marshando que é' gerundio, señó' Fraudo —le dijo mientras se cubría la cabeza con un chal.

Los dos bobbits se escabulleron hasta llegar a las balsas y arrastraron una hasta el río antes de que los porcos atacantes y sus «leñosos» aliados los echaran de menos.

—¿Dónde ejtán los bobbitj? —chilló el jefe de los porcos agarrando a Aragan por las solapas y sacudiéndolo con fiereza.

Trancas se volvió hacia donde habían estado Zam y Fraudo y luego miró a Maxi y Pepsi, que estaban escondidos cerca de donde Egolas y Gili se hacían los muertos.

—Si me mientej, muerej —dijo el porco y Aragan no pudo evitar el darse cuenta de cierto tono de malicia que se había colado en estas palabras.

El llanero señaló a los dos bobbits y sendos porcos se abalanzaron sobre ellos y les hicieron adelantarse pinchándoles en las pantorrillas.

—Debe de tratarse de un error, ¡ay! —gimoteó Maxi—. Yo… ¡Ay!… no tengo nada.

—Os habéis equivocado… ¡Ay! …conmigo —lloriqueó Pepsi—. Es él —dijo señalando a Maxi.

—¡No, es él! —gritó Maxi señalando a su vez a Pepsi—. ¡Ay! ¿Pero queréis dejar de pincharme? Lo reconocería en cualquier lado: bobbit caucásico, apenas un metro de alto, cuarenta y pico quilos, un tatuaje de dragón en celo en el brazo izquierdo, dos cargos pendientes: cómplice y encubridor del conocido como «Portador del Anillo», en paradero desconocido.

El caudillo porco se río con crueldad:

—Vale. El rejto tenéij diez segundoj para esfumaroj —les dijo mientras sacaba un ábaco y un lanzallamas.

Al oír esto, Bamorir echó a correr, pero se enredó los pies con el cinto de la espada y se empaló él solito en sus zapatos puntiagudos.

—Mi aciago destino se ha cumplido —masculló entre esputos de sangre—. Ve a decirle a los espartanos, extranjero que pasas por aquí… que nunca más volveré a pasar hambre.

Y entonces, mientras agitaba ruidosamente una maraca, expiró.

El porco negó con un gesto de cabeza:

—Parece que aquí no me necetáij para nada, sha oj matáij vosotroj solitoj —tras esto, encabezó la banda de porcos en dirección al bosque circundante, con Maxi y Pepsi prisioneros.

Fraudo y Zam se deslizaron sigilosamente por el río hacia la orilla oriental y atracaron la frágil balsa en la ribera. Mientras, invisible bajo la sombra de la presa, una pequeña figura gris montada en un caballito de mar, a topitos verdes y azules y lleno de parches, remaba con las manos, cansinamente, hacia ellos.

—É’to é' salí de la sartén pá' cae' en la' brasa’, como diría el viejo Tío Shota' —comentó Zam.

El bobbit pescó las bolsas de viaje de las almadías y, con Fraudo, empezó a cruzar la imponente vaguada que los conduciría hasta el siguiente capítulo.