Es mi fiesta y le vacilo a quien me da la gana

Cuando el señor Birlo Bribón de Bribón Encerrado anunció a regañadientes que muy pronto celebraría un banquete gratis para todos los bobbits de esa parte de La Cochambra, la reacción en Bobbitón fue inmediata: por los cuatro puntos cardinales de aquel estercolero inmundo se oyeron gritos como «¡De cofia!» o «¡Nos vamos a poner las botas», «¡"cachorritos" calientes otra vez!». Varios de los destinatarios de las invitaciones, babeantes de impaciencia, se comieron el tarjetón impreso al recibirlo, trastornados temporalmente por arrebatos de glotonería. A pesar de toda esta histeria inicial, los bobbits volvieron a sus quehaceres cotidianos, es decir: que cayeron en un sopor letárgico cercano al coma cerebral. No obstante, con mucha rapidez se extendieron los farfulleos, más que rumores, acerca de las remesas que iban llegando de terneras enteras, con cuernos y todo, de grandes barriles de espuma efervescente, de fuegos de artificio, de toneladas de alfalfa y chicharrones y de arrobas y arrobas de algarrobas. Incluso se transportaron en carros a la ciudad balas enormes de purgatripas recién segada, una hierba muy popular gracias a sus fuertes efectos laxantes y vomitivos. Las nuevas de la fiesta llegaron hasta el Brandiaguado y los que vivían en la periferia de La Cochambra empezaron a arrastrarse hacia el lugar del festejo como sanguijuelas trashumantes, en un alarde de gorronería y voracidad que dejaría en paños menores a una plaga de langostas.

Nadie en toda La Cochambra tenía un estómago más insondable que aquel viejo verde y chocho llamado Tram Pamyil. Tram se había pasado toda la vida, que no era poca, trabajando como fiel portero de la ciudad y ya hacía algún tiempo que se había retirado del próspero negocio del chantaje y tráfico de secretos y cotilleos varios, que no eran pocos también.

Esa noche el Tío Chotas, como lo llamaba todo el mundo, estaba hablando por los codos en La Mala Hierba, un antro de mala muerte que el alcaide Pastafácil había chapado más de una vez a causa del escandaloso comportamiento de las pechugonas «pibbitas» del local que, según se decía, eran capaces de desplumar a un troll antes de que éste pudiera decir «esta "bolsa" es mía». El grupillo habitual de tarugos mamados hasta las cejas también se encontraba allí, incluyendo al hijo de Tram, Zam Pamyil, que por aquel entonces disfrutaba de la libertad condicional por un delito de abusos deshonestos de una dragona menor de edad, aunque Zam siempre había sostenido que había sido «en legítima defensa».

—Todo esto me huele muy mal —dijo el Tío Chotas mientras inhalaba por la pipa una bocanada de humo apestoso—. No hablo del humo, me refiero a que el señor Bribón ahora nos prepare esta juerga cuando, durante años, ni a los vecinos ha sido capaz de darnos un yogur caducado.

El auditorio de bobbits asintió en silencio, pues había dado en el clavo. Ya antes de la extraña desaparición de Birlo, éste acostumbraba a dejar la madriguera de Bribón Encerrado vigilada por glotones de presa y, para postres, nunca daba ni un chavo en la fiesta benéfica anual de Bobbitón a favor de los trasgos jomeleses. El hecho de que tampoco nadie lo hiciera no excusaba la legendaria tacañería de Birlo. Además, siempre se quedaba encerrado en casa, alimentando a un sobrino y una monomanía: jugar al Scrabble.

—En cuanto a ese chico suyo, Fraudo —añadió Son Dedazos con los ojos enrojecidos—, está más pirado que un chorlito, así es como está.

Tal afirmación fue corroborada, entre otros, por el viejo Pedales Delaguarra. Pues, ¿quién no había visto al joven Fraudo vagabundeando por las laberínticas calles de Bobbitón con parterres enteros de flores en la mano y murmurando cosas acerca del «amor y la belleza» y soltando sandeces como «Cogito ergo bobbum[8]»? Todas las expresiones en Conya se referirán en cursiva a partir de ahora.

—Es un poco rarillo, es cierto —admitió el Tío Chotas—. No me sorprendería nada que hubiera algo de verdad en eso que se dice por ahí de que simpatiza con los Enanos.

Tras este inciso siguió un silencio embarazoso, sobre todo para el joven Zam, que nunca se había creído las acusaciones sin probar de que los Bribones eran «enanos infiltrados, rojos y masones». Como Zam precisó, los enanos de verdad eran más bajos y olían peor, si cabía, que los Bobbits.

—Son unas palabras muy grandes —se río el Tío Chotas mientras taconeaba con la pata derecha—, para ir sobre un tipo tan insignificante que no se merece ni el nombre de Bribón, aunque más que un «Fraudo» sea un «fraude»…

—¡Y tanto! —saltó Papá Natas—. Si este Fraudo no es el culpable de una boda «preciputada», yo no sé distinguir un picoteo de una comilona.

Todos los contertulios se rieron a carcajadas al recordar a la madre de Fraudo, la hermana de Birlo, que a duras penas consiguió pescar a alguien, pero que lo hizo en el lado equivocado del Brandiaguado[9]. Varios contertulios prosiguieron con la chanza e hicieron algunos chistes, bastante facilones y bastos[10], a costa de los Bribones.

—Lo que es más —añadió el Tío Chotas—, Birlo siempre se porta… misteriosamente, ya me entendéis lo que quiero decir.

—Hay quienej dicen que se comporta como si tuviera algo que ejconder o al menos eso comentan —llegó una voz desconocida desde las sombras de un rincón. La voz pertenecía a un hombre, un extraño para los bobbits de La Mala Hierba, un forastero que, comprensiblemente, les había pasado desapercibido porque lucía una capa negra bastante corriente, la típica cota de malla negra, la maza negra usual, el puñal negro de rigor y, en lugar de ojos, unos abismos de fuego rojizo de lo más vulgar.

—Puede que tengan razón los que eso comentan —asintió el Tío Chotas guiñando un ojo a sus compinches para indicarles que se avecinaba un juego de palabras de los suyos—, o quizá no la tengan del todo y puede que entonces «co-mientan».

Cuando se apagó la hilaridad general resultante del típico chascarrillo de Tram Pamyil pocos se dieron cuenta de que el extraño había hecho mutis por el foro, dejando únicamente tras de sí un tufillo a cochiquera.

—Pero será una fié’ta cojonuda —insistió el jovencito Zam. Todos estuvieron de acuerdo en esto, ya que no había nada que le encantase más a un bobbit que la oportunidad de comer hasta ponerse morado.

El inicio del frío otoño ya anunciaba el cambio anual en los postres de los bobbits: de peras enteras a uvas en racimos. Los bobbits más jóvenes —que aún no eran tan obesos como para tener que arrastrar sus mastodónticos culos por las calles principales de la ciudad— vieron indicios de algo que arrojaría un poco de luz sobre tan ansiada celebración: ¡fuegos artificiales!

A medida que se acercaba el día de la fiesta, traspasaron las oxidadas puertas de Bobbitón carros y carros, arrastrados por cansinas vacas locas, rebosantes de paquetes y cajas señaladas con la runa en forma de «X» de Grangolf el Mago y demás marcas comerciales élficas.

Los fardos se descargaron y abrieron delante de la puerta de la casa de Birlo y los ansiosos bobbits menearon los vestigios de sus colas asombrados por las maravillas que ahí veían: tubos metálicos montados sobre trípodes para disparar descomunales bengalas; enormes cohetes verdes con una mancha roja en la punta; cintas donde se habían prendido tracas de extraños petardos rematados por un cono metálico; un haz de cilindros que se podía hacer girar con una manivela; compactas piñatas del tamaño de un puño que a los chiquillos les recordaba más bien piñas caquis con una anilla en la parte de arriba. Todos y cada uno de los paquetes iban etiquetados con una runa élfica verde oliva que significaba que aquellos juguetitos habían sido elaborados en los talleres de un elfo muy importante llamado algo así como «Su Ministro del Ejército».

Birlo contempló el desembalaje con una gran sonrisa maliciosa y dispersó a los niños con un par de cariñosos puntapiés[11] en el trasero, pues ya estaba muy viejo para acogotarlos.

—¡Venga, maldita sea, ahuecad el ala! —reprendió con desenfado mientras los chavales se esfumaban. Después de esto soltó una risotada y regresó a su agujero bobbit para charlar con un huésped muy distinguido que le aguardaba dentro.

—Será un «espectáculo piromusical» que no olvidarán con facilidad —bromeó el envejecido Birlo con Grangolf, que fumaba un puro repantigado en una silla élfica modernista bastante incómoda y hortera. El suelo estaba enlosado con fichas de Scrabble dispuestas en combinaciones de monosílabos.

—Me temo que deberás cambiar los planes respecto a ellos —dijo el mago mientras se desenmarañaba un mechón de la barba canosa y grasienta—. No puedes usar el genocidio como manera de dirimir tus pequeñas rencillas con los paisanos.

Birlo repasó a su antiguo amigo con una mirada calculadora. El viejo hechicero iba ataviado con una túnica pasadísima de moda —que en sus buenos tiempos había pertenecido al atrezzo de algún ilusionista— de la que colgaban precariamente purpurina y lentejuelas por los dobladillos raídos; en la cabeza se había encasquetado un cucurucho recargado de signos cabalísticos fosforescentes, símbolos alquímicos y obscenos graffitis enanos; y sujetaba en las manos, nudosas y con las uñas mordidas, un bastón retorcido de madera carcomida y plateada que hacía las veces de varita «mágica» y rascador para la espalda. En este momento Grangolf le estaba dando ese segundo uso mientras se miraba las puntas gastadas de lo que parecían un par de zapatillas negras de baloncesto. No lo parecían, lo eran.

—Como ya estamos cansados de rascarnos la tripa, ahora nos rascamos la espalda, ¿eh, Golfi? —Birlo rió entre dientes—. ¿Tan mal le van los negocios al viejo mago? ¿Aún sufre en silencio las almorranas?

Grangolf pareció dolerse al oír su antiguo mote del colegio, pero se alisó las ropas con dignidad.

—Yo no tengo la culpa de que los incrédulos se burlen de mis poderes —respondió—. Aún puedo obrar portentos que os dejen a todos boquiabiertos, patidifusos y cariacontecidos.

De súbito hizo un pase pomposo con el rascador y la habitación se sumió en las tinieblas. Birlo vio que los ropajes de Grangolf empezaban a brillar y destellar en la negrura. Unas letras extrañas aparecieron misteriosamente delante de la túnica, en las que se podía leer en Conya algo remotamente traducible como «¿Por qué no me besas en la oscuridad, muñeca?».

Con igual rapidez la luz regresó a la acogedora madriguera y la inscripción se desvaneció del pecho del conjurador. Birlo entornó los ojos y chasqueó la lengua.

—Mira, Golfi —le dijo el bobbit—, para serte sincero: estas cosas están más pasadas de moda que el repertorio de la tuna. No me extraña que hayas acabado de prestidigitador fullero en fiestas infantiles.

Por un momento Grangolf permaneció impertérrito ante el sarcasmo de su amigo.

—No te rías de los poderes que escapan a tu comprensión, peludo insolente —le espetó al fin mientras cinco ases se materializaban en su mano—. ¡O comprobarás por ti mismo la eficacia de mis encantamientos!

—Lo único que compruebo por mí mismo es que por fin has conseguido arreglar el jodido resorte que escondes en la manga —rio el bobbit mientras le servía un tazón de cerveza al viejo camarada—. Así que, ¿por qué no te dejas ya de tanto conejito blanco por aquí y pase mágico por allá y me explicas de una vez por qué me honras con tu presencia… y tu apetito?

El mago hizo una pausa antes de hablar, cosa que aprovechó para centrar la mirada, pues últimamente los ojos solían bizquearle de una manera bastante irritante, y contemplo con gravedad a Birlo.

—Ha llegado la hora de hablar del Anillo —le respondió por fin Grangolf.

—Anillo, anillo… ¿Qué anillo? —inquirió Birlo.

—Sabes muy bien a qué Anillo me refiero: el Anillo que guardas en el bolsillo, el único Anillo que los autores de esta bazofia escriben con mayúscula y que por eso llaman el Anillo Único, maese Bribón.

—¡Aaaaah! «Ese» Anillo —exclamó Birlo con expresión ingenua—. Pensaba que te referías al anillo de humo que me dejas en el cuarto de invitados después de los seminarios sobre «polvos mágicos» con tus becarias.

—No es momento de hacer chistes —refunfuñó Grangolf—, ya que los Malos campan a sus anchas por estas tierras y el peligro se cierne sobre nosotros.

—Pero… —intentó objetar Birlo.

—Se han visto extraños presagios en el este…

—Pero…

—La perdición cabalga de nuevo por el Camino Auto.

—Pero…

—El grajo vuela bajo…

—Pero…

—… Las barbas de tu vecino he visto cortar… —Birlo le puso la zarpa en la boca a Grangolf.

—¿Quieres decir… quieres decir… —le susurró a la oreja con preocupación—… que aquí hay «calvrog[12]» encerrado?

—¡Amflí emfl, mflí! —afirmó el mago, casi enmudecido.

Los peores miedos del bobbit se habían hecho realidad. Después de la fiesta, pensó, se habría de decidir muchas cosas.

Aunque sólo se habían enviado doscientas invitaciones de nada, Fraudo Bribón no tendría que haberse sorprendido al ver varias veces más esa cantidad de bobbits sentada alrededor de enormes mesas rústicas bajo el gran pabellón en las praderas de los Bribones. Los ojos casi se le salieron de las órbitas al observar, francamente decepcionado, cómo esas legiones de voraces fauces desgarraban y trituraban los asados hasta desencajarse, indiferentes a todo lo que las rodeara. Pocos rostros le resultaban familiares entre tanta masa gruñente y eructante que se apiñaba en torno a las mesas atestadas, pero unos pocos aún no le eran del todo irreconocibles tras las máscaras de salsas y untos de carne. Fue entonces cuando el joven bobbit se dio cuenta de la gran verdad que había detrás del dicho favorito de su tío: «Cuanto más conozco a los Bobbits, más quiero a mi perro[13]».

Era una fiesta estupenda a pesar de todo, decidió Fraudo mientras esquivaba un hueso de jamón que cruzaba el aire. Se habían excavado grandes fosas sólo para acomodar las montañas y montañas de carne churruscada que los festejantes engullían por las musculosas gargantas, «para postres» el tío Birlo había construido un sistema de tubos y manguitos muy apañado que servía para verter gota a gota la cerveza fuerte directamente en las insondables panzas de los invitados. Fraudo miraba con aire malhumorado a los bobbits que se atiborraban ruidosamente de algarrobas y se metían en los bolsillos (y bolsas) pedazos enteros de jugosas tiras de magro «para más tarde». De vez en cuando algún comensal demasiado celoso de sus obligaciones se caía redondo al suelo para gran diversión de los demás, que aprovechaban la ocasión para cubrirlo de basura y desperdicios; la basura, precisamente, que no se habían embolsado «para más tarde».

Alrededor de Fraudo todo eran resoplidos de bobbits, chasquidos de dientes de bobbits, engullir de esófagos de bobbits y los gorgoteos y el subir y bajar de panzas de bobbits. El estrépito de la masticación y la salivación casi ahogaba por entero el himno regional de La Cochambra, que la orquesta contratada al efecto estaba perpetrando, más que interpretando, con una maestría comparable a la Coral de Niños Sordomudos de Viena.

Todos los Bobbits somos chaparros y peludos,

nos ponemos morados en juergas y banquetes,

zampando y trasegando con nuestros amiguetes,

pero muy pocas veces nos los comemos crudos.

Tenemos tanta sed y hambre que calmar

que nunca pararemos hasta reventar.

Masticando chuletas y lomos bien cocidos,

¡vaya un hatajo de glotones aburridos!

Así que:

Traga, zampa, engulle, engulle,

bebe, mama, engulle, engulle.

¡Los Bobbits ya se sientan a la mesa!

¡Que cada cual se lance hacia su presa!

¡A devorar hasta que salga el sol!

¡No olvidéis servilleta y tenedor!

Todo bicho que corre, nada o vuela,

se irá directo para la cazuela.

La diñaremos antes que cambiar,

pues no hay más que comer y vomitar.

Así que:

Traga, zampa, engulle, engulle,

bebe, mama, engulle, engulle.

Fraudo se paseó entre las hileras de mesas esperando divisar la figura achaparrada de su amigo Zam. «Traga, zampa, engulle, engulle…», canturreaba para sí, aunque las palabras le resultaban extrañas. ¿Por qué se encontraba tan solo en medio de tantos juerguistas? ¿Por qué se sentía como un intruso en su villa natal? El joven bobbit contempló las cohortes de molares triturantes y de lenguas de un palmo de largo, rosadas y húmedas, que saltaban de centenares de bocas bajo el sol del atardecer, y empezó a comprender…

En aquel momento hubo un gran revuelo en la mesa presidencial, donde Fraudo tenía que haber estado sentado como invitado de honor. El tío Birlo se había subido al banco y pedía un momento de silencio a los comensales, pues deseaba hacer el discurso de sobremesa. Tras un par de abucheos y unos cuantos coscorrones, todas las orejas peludas se aguzaron y los ojos de cristal se entrecerraron para pescar lo que Birlo tenía que decirles:

—Mis queridos bobbits —empezó— mis queridos Bribón y Natas, Zampanzas, Brandimamo, Tiñaviesa, Cochiquera y Hurtanapias…

—¡«Hurganapias»! —corrigió un borracho airado que, fiel a su apellido, se había encajado el dedo en la nariz hasta el nudillo.

—Hurganapias —admitió Birlo—. Espero que os hayáis atiborrado hasta que os salga la comida por las orejas —este saludo tradicional fue recibido con la correspondiente andanada de pedos y eructos, lo que significaba que los comensales daban su aprobación al ágape.

—Como ya sabéis, he vivido en Bobbitón la mayor parte de mi vida y, en este tiempo, me he forjado una opinión de todos vosotros y, antes de despedirme, me gustaría haceros saber lo que habéis representado para mí.

La multitud rugió de aprobación, en la creencia de que había llegado el momento en que el homenajeado les repartiría los ansiados regalos. Pero lo que vino a continuación sorprendió incluso a Fraudo, que miraba a su tío entre admirado y estupefacto: Birlo se había bajado los pantalones y les mostraba una generosa vista de su peludo culo.

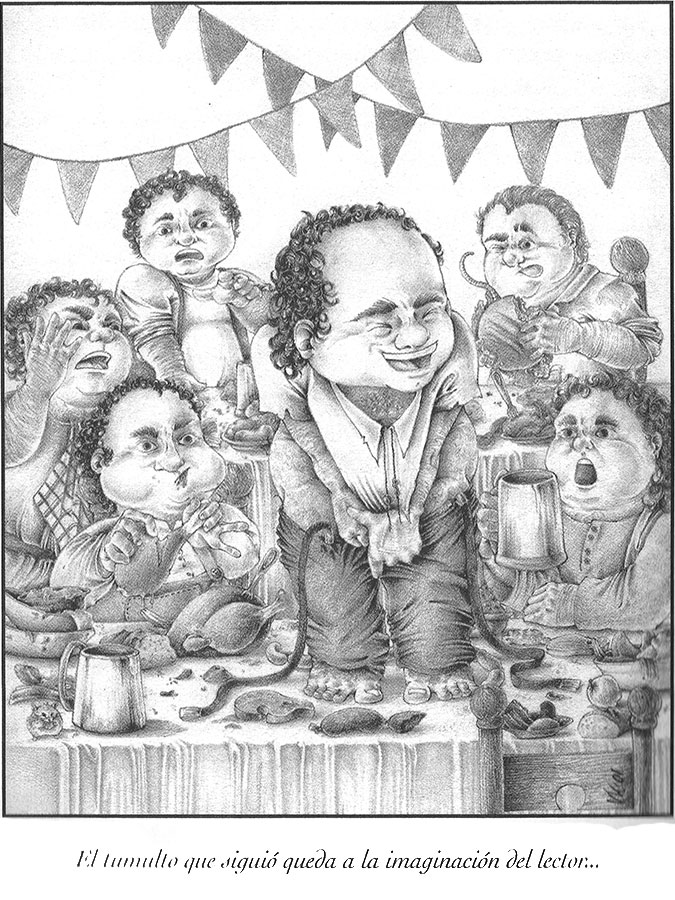

El tumulto que siguió queda a la imaginación del lector, por poco convincente que suene. Pero Birlo ya había acordado una señal para disparar los fuegos de artificio y aplacar así la cólera de los bobbits. De repente se sucedieron una luz cegadora y un ruido ensordecedor. Muertos de miedo, los vengativos bobbits se echaron cuerpo a tierra mientras los rodeaban rayos y truenos por doquier. Al fin se apagó el estrépito y los miembros más valientes del piquete de linchamiento levantaron la vista hacia el recalentado aire, en busca de la colina donde tenía que estar la mesa de Birlo. La mesa ya no estaba allí y Birlo tampoco.

—Deberíais haber visto la cara que pusieron —se rió Birlo dirigiéndose a Grangolf y Fraudo. Sano y salvo en su agujero, el viejo bobbit estalló pletórico de regocijo triunfal—. ¡Corrieron como ratas asustadas!

—Ratas o bobbits, tanto da, pero te dije que fueras con cuidado —le cortó el mago—. Le podías haber hecho daño a alguien.

—No, no, no —se defendió Birlo—, toda la metralla cayó en el otro lado de la colina. Y fue una manera muy divertida de calentarles un poco el trasero antes de abandonar para siempre este poblacho —Birlo se puso en pie y empezó a revisar los baúles, en cada uno de ellos había una etiqueta con el destino «Ríendel, Elhedor, Montañas Trufadas»—. Hablando de calenturas, por todas partes las cosas se están poniendo muy calientes y fue un modo acertado de dar un toque de atención a ese hatajo de obesos celulíticos.

—¿Qué quiere decir que en todas partes las cosas se están poniendo muy calientes? —preguntó Fraudo.

—Ni más ni menos —se apresuró a responder Grangolf—, que los Malos campan a sus anchas por estas tierras y…

—Corta el rollo —le atajó Birlo con impaciencia—. Limítate a explicarle lo que me contaste.

—Lo que el maleducado de tu tío quiere decir —gruñó el mago, decepcionado al no poder lucir de nuevo su diplomatura[14] en Hermetismo por la Universidad de Tupperwareshire—, es que se han dado muchos presagios que auguran malos tiempos para todos, en La Cochambra y en todas partes.

—¿Presagios? —inquirió Fraudo.

—Muchos y de lo más variopinto —le aclaró Grangolf sombríamente—. A lo largo del año pasado y parte del presente he sido testigo de portentos extraños y agoreros: los campos sólo están sembrados de grelos y hongos, incluso los jardines más pequeños rechazan los bulbos de gladiolos; hubo un día muy caluroso en diciembre seguido de una luna rosa con topitos verdes; los calendarios tienen un mes en el que todos los días son viernes festivos y una cerda pata negra dio a luz a dos recaudadores de impuestos. Aún hay más: la capa de ozono se está yendo al garete y, al leer el futuro en las entrañas de una cabra, se encontraron que tenía las tripas anudadas en punto de cruz; el sol se apaga y de los cielos han llovido patatas fritas aceitosas. Vamos, que esto sí que ha sido un «año sabático» y lo demás, tonterías.

—¿Y qué significa todo esto exactamente? —masculló asustado Fraudo.

—Que me aspen si lo sé —concluyó Grangolf encogiéndose de hombros—, pero es un buen tema de conversación en la peluquería. También hay un par de detalles más: mis espías me han informado de que las hordas oscuras se están levantando en el este, en las desoladas tierras de Morbor. Cada vez hay más legiones de trolls y porcos apestosos y, día sí día también, los espectros se pasean por las fronteras de La Cochambra con los ojos inyectados en sangre. Muy pronto el terror se cernirá sobre esta tierra gracias a las artes negras de Saurion.

—¡Saurion! —exclamó Fraudo—. Pero si Saurion ya es historia.

—No te creas todo lo que oigas a los pregoneros ni lo que veas por la tele —apuntó Birlo con gravedad y sabiduría—. Pensábamos que Saurion había sido destruido para siempre en la Batalla de La’gorda, aunque parece ser que fue más un deseo que una realidad. En verdad él y sus nueve Narizgul escaparon de la escabechina astutamente disfrazados como si fueran una troupe de zíngaros funambulistas, atravesaron las Ciénagas de los Fiambres y se abrieron camino hasta las urbanizaciones de Morbor, donde el valor de los chalets cayó en picado como un halcón tetrapléjico. Allí, en Morbor, han estado reponiendo fuerzas hasta ahora.

—Se le han hinchado sus Oscuras y Malignas Pelotas —aclaró Birlo—, y la cosa está a punto de estallar y cubrir la faz de la Tierra Mediocre de mala leche. Si queremos sobrevivir, debemos cortar por lo sano antes de que Saurion saque de su interior todo lo peor que tiene.

—Pero ¿cómo hacerlo? —preguntó Fraudo con preocupación.

—Al menos tenemos que mantener apartado de él algo que le puede dar la victoria —dijo Grangolf—. Debemos evitar que el Gran Anillo caiga en sus zarpas.

—¿Y qué es ese anillo? —interrogó Fraudo con disimulo, mientras buscaba con la mirada una escapatoria de aquel agujero pues empezaba a olerse el percal.

—No es «un anillo», es el Anillo, con mayúscula. Ademas, si dejas de buscar una escapatoria con la mirada porque te hueles el percal, a lo mejor te cuento la historia y todo —reprendió Grangolf al asustado bobbit—. Hace muchas eras, cuando los bobbits aún luchaban a brazo partido con las ardillas por un puñado de avellanas, se hicieron los Anillos de Poder en las factorías élficas. Elaborados con una fórmula secreta, que hoy en día sólo conocen los fabricantes de pasta de dientes, estos fabulosos Anillos concedían poderes inconmensurables a los portadores. En total había veinte: seis para gobernar las tierras, cinco para someter los mares, tres para domeñar el aire y dos para controlar la halitosis. Con estos anillos, tanto Humanos como Elfos, los pueblos de los Días Caducos, vivieron en paz y esplendor.

—Pero ésos sólo suman dieciséis —señaló Fraudo—. ¿Qué pasó con los otros cuatro?

—Los devolvieron por defectos de fabricación —se rió Birlo—. Tenían la mala costumbre de sufrir cortocircuitos cuando llovía y te freían el dedo.

—Excepto el Único —continuó Grangolf—, ya que el Gran Anillo domina a todos los demás, de allí que Saurion lo ansíe tanto. Sus poderes y argucias son legendarios y se dice que el portador puede llevar a cabo grandes portentos. Al parecer, quien lo lleve es capaz, entre otras muchas cosas, de realizar gestas míticas, someter a todas las criaturas a su voluntad, derrotar a ejércitos invencibles, hablar con pájaros y paredes, doblar barrotes con las manos, salvar grandes alturas con un mero saltito, hacer amigos, influir en la gente, encontrar aparcamiento gratis…

—Y que lo nombren Miss Universo aunque sea un camionero —acabó Birlo—. ¡Todo lo que uno quiera!

—Por lo tanto, muchos desearán el Gran Anillo —dedujo Fraudo.

—¡Y no desearán más que una maldición! —exclamó Grangolf gesticulando con vehemencia—. Pues tan cierto es que el Anillo otorga poderes como que acaba por convertirse en el amo. Aquél que lo lleve cambiará poco a poco y nunca para bien: se hará más y más desconfiado y celoso de las habilidades del Anillo a medida que se le endurezca el corazón. Amará en demasía su propio poder y desarrollará úlceras de estómago. Será más irritable y torpe cada vez y proclive a la neuritis, neuralgias, dolores abdominales punzantes, resfriados y enfermedades venéreas. En poco tiempo nadie le invitará a las fiestas.

—¡Pues vaya una «joya» este Anillo! —dijo Fraudo.

—¡Y vaya una rémora para quien lo lleve! —añadió Grangolf—. Puesto que un pobre diablo ha de ser quien cargue con él, bien lejos de las zarpas de Saurion, enfrentándose al peligro y a una perdición casi segura. Algún desventurado debe llevar el Anillo hasta las Cosas del Destino, en Morbor, bajo las mismísimas y malignas narices del colérico Saurion, aunque esté tan incapacitado para esta empresa que no se dé cuenta.

Fraudo sintió un estremecimiento de condolencia y algo de simpatía por ese pobre desgraciado, fuera quien fuera.

—Entonces el portador ha de ser todo un pupas, un perdedor nato, vamos —se rió el joven bobbit, un poco aliviado.

Grangolf lanzó una mirada de complicidad a Birlo, éste asintió en silencio y dejó caer, como quien no quiere la cosa, un objeto pequeño y reluciente en el regazo de Fraudo. Era un anillo, mejor dicho, era el Anillo.

—Felicidades —le dijo el tío Birlo con el semblante adusto—, acabas de ganar el premio de consolación.