(Sábado 14 de julio, a las 10:10 de la noche)

En menos de diez minutos llegamos al Museo. Vance ascendió más que de prisa la escalera de piedra y nosotros fuimos detrás de él, pisándole los talones. En el pórtico ardía una luz, y el vestíbulo también estaba brillantemente iluminado, según se veía perfectamente a través de los deslumbrados cristales de la puerta de entrada. Vance apretó vigorosamente el timbre, pero transcurrió algún tiempo antes que Brush contestara a nuestra llamada.

—¿Descabezaba usted un sueño? —le preguntó Vance, quisquilloso y con los nervios en tensión.

—No, señor —replicó Brush, retrocediendo ante él—. Estaba en la cocina…

—Dígale al doctor que deseamos verle y hablarle al instante.

—Sí, señor.

El mayordomo bajó por el vestíbulo y llamó a la puerta del estudio. Como nadie respondiera, llamó otra vez. Pasado un momento, abrió la puerta y recorrió de una ojeada la habitación. Entonces volvió a nuestro lado.

—El doctor no está en el estudio. Quizá subió a su cuarto. Voy a ver.

Marchó hacia la escalera, y se preparaba a subirla cuando una voz reposada y serena le detuvo.

—Effendi Bliss no está arriba —Hani bajó lentamente al vestíbulo—. Es posible que se halle en el Museo.

—¡Bien, bien! —dijo Vance, mirándole reflexivamente—. Es sorprendente el modo como reaparece este hombre. Así, cree usted que Bliss estará examinando sus tesoros, ¿eh? —abrió de un empujón la puerta del Museo, observando—: Pues está a oscuras, sin duda —pasó a la escalera interior y encendió las luces—. Hani, usted se ha equivocado respecto al paradero del doctor; la sala está vacía.

Pero el egipcio no perdió la calma.

—Tal vez haya salido a tomar el fresco.

Vance estaba visiblemente turbado.

—Es posible —murmuró—. De todos modos, asegúrese de que no está arriba.

—De ser así, le hubiera visto subir después de cenar. Mas no importa; seguiré sus instrucciones —replicó con dulzura el egipcio.

Y partió en busca de Bliss.

Vance adelantó unos pasos y preguntó a Brush en voz baja:

—¿A qué hora salió mister Scarlett?

—No sé —desconcertaba al mayordomo la actitud de Vance—. De verdad que no. Llegó a las ocho; sé esto porque le abrí la puerta, pero no le he visto salir. Quizá acompañó al doctor. Muchas noches dan juntos un paseo.

—¿Entró mister Scarlett en el Museo cuando llegó a las ocho?

—No, señor. Preguntó por el doctor Bliss.

—¡Ah! ¿Y le vio?

—Sí, señor. Es decir…, supongo que sí. Le había dicho yo que estaba en el estudio y le vi bajar por el vestíbulo. Entonces volví a la cocina.

—¿Notó algo inusitado en el aspecto de mister Scarlett?

El mayordomo se quedó pensativo.

—Verá usted; ahora se me ocurre que, en efecto, parecía sucederle alguna cosa, ¿comprende?

—¿Y dice que le vio acercarse a la puerta del estudio y ya no supo más de él?

—Precisamente.

—Bueno, váyase a la sala.

En el momento mismo en que desaparecía Brush por la puerta corrediza, Hani bajaba, poco a poco, la escalera.

—Ya lo decía yo —repitió con indiferencia—. Effendi Bliss no está arriba.

Vance le contempló con gravedad.

—¿Sabe usted que ha venido mister Scarlett de visita? —inquirió.

—Sí; lo sé —y una curiosa luz asomó a los ojos de Hani—. Estaba en la sala cuando Brush le franqueó la entrada.

—Venía a ver al doctor.

—Sí. Oí cómo decía Brush…

—¿Y lo vio?

El egipcio tardó en contestar. Miró a Vance a los ojos, como tratando de leer sus pensamientos, y al fin, decidido ya, dijo:

—Que yo sepa, estuvieron juntos media hora, lo menos. Al entrar mister Scarlett en el estudio, dejó entreabierta la puerta y los oí hablar, pero no pude distinguir lo que decían, porque bajaban la voz.

—¿Estuvo escuchándolos mucho tiempo?

—Media hora; luego me fui arriba.

—Y desde entonces, ¿ha vuelto a ver al uno o al otro?

—No, señor.

—¿Dónde estaba mientras tanto mister Salveter? —Vance se esforzaba por dominar su ansiedad.

—¡Ah!, pero ¿estaba aquí? ¡Pues si me dijo cenando que se iba a Boston!

—Sí, cierto; en el tren de las nueve y treinta. ¿Qué hizo entre ocho y nueve?

Hani se encogió de hombros.

—No le he visto; sé solamente que salió antes que viniera mister Scarlett.

—Miente usted —Vance adoptó un tono glacial.

—Wahyat en-nabi.

—No pretenda influir en mí: no estoy de humor —los ojos de Vance habían tomado el color del acero—. ¿Qué cree que ha sucedido aquí esta noche?

—¡Hum! Quizá haya vuelto Sakhmet.

El rostro de Vance se puso de color de tierra; mas… tal vez esto se debiera a los reflejos de la luz.

—Retírese a su habitación y aguarde allí —ordenó secamente.

Hani hizo una reverencia.

—Ahora ya no necesita mi ayuda, effendi. Comprende muchas cosas.

Y retiróse con gran dignidad.

Vance estuvo mirándole hasta que hubo desaparecido. Entonces nos hizo señas de que le siguiéramos y corrió al estudio, cuya puerta abrió. Después encendió las luces. Todos sus movimientos acusaban ansiedad y apresuramiento, y su agitación se nos comunicó muy pronto, pues comprendimos que le acuciaba algún trágico y terrible presentimiento.

Se asomó sucesivamente a una y otra ventana, examinando, gracias a la débil luz reflejada, el asfalto de la calle. Miró bajo la mesa y midió con la vista el espacio libre entre el diván y el suelo del aposento. Después se acercó a la puerta que comunicaba al estudio con el Museo.

—Ya sabía yo que no estaría aquí, pero en fin: por si acaso —murmuró, mientras se precipitaba por la escalerilla de caracol—. Debe de estar en el Museo —agregó, gritando—. ¡Vamos, sargento, que hay trabajo para usted! Un infame ha andado suelto esta noche.

Pasó por delante de la silla de ceremonias y de los chawabtis y fue a detenerse junto a la gran mesa llena de objetos de cerámica. Allí, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, estuvo observando en torno. Markham, Heath y yo, aguardábamos al pie de la escalera.

—¿A qué viene todo esto? —preguntó con velada voz Markham—. ¿Qué ha sucedido y, sobre todo, qué es lo que buscamos?

—Lo que ha sucedido no lo sé —el tono empleado por Vance me heló la sangre—, pero sí que estoy buscando algo horrible. Y si no está aquí…

No terminó la frase. Acudió rápidamente junto a la gran reproducción de Kha-ef-Ra y paseó alrededor de ella. Luego se dirigió a la estatua de Ramsés e inspeccionó su base; después examinó la de Teti-Shire golpeando su pedestal con los nudillos.

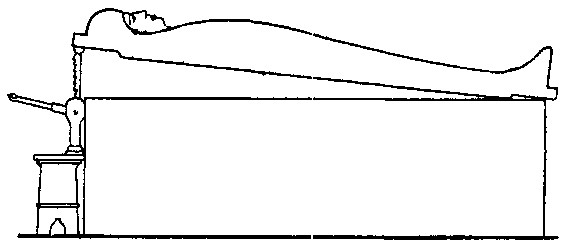

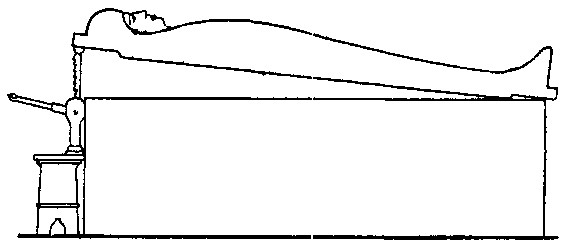

—Todas son macizas —murmuró—; probemos en los ataúdes de las momias. Comience por ese extremo, sargento —dijo después de volver a cruzar la sala—. Las tapas se quitan sin dificultad, mas en caso de que halle resistencia, ¡arránquelas!

El mismo se acercó a la que estaba junto a Kha-ef-Ra, y metiendo la mano bajo la tapa, colocada verticalmente, la levantó, depositándola luego en el suelo.

Heath, animado, al parecer por apremiante deseo de acción, había comenzado ya sus pesquisas al otro extremo de la fila y por cierto que no se andaba con remilgos. Arrancaba violentamente las tapas y las arrojaba lejos de sí con estrépito.

Absorto en su tarea no le prestaba Vance gran atención, limitándose a levantar la vista cada vez que el otro abría una caja. Pero Markham se intranquilizaba a ojos vistas. Estuvo contemplando al sargento con aire de reproche mientras se le ensombrecía el semblante, y por fin avanzó un paso.

—Esto no puede ser, Philo —observó—. Esto son tesoros valiosos, y no hay derecho…

Vance se irguió y le miró fijamente.

—¿Ni que hubiera un muerto reciente dentro de alguna de ellas? —preguntó con tan fría precisión, que dejó parado a Markham.

—¿Un muerto reciente?

—Colocado aquí…, entre ocho y nueve de esta noche…

Sus palabras eran tan siniestras e impresionantes, que Markham no dijo más. En pie, con descompuesto semblante, estuvo observando la febril inspección de las cajas restantes.

Pero ningún hallazgo mortuorio fue descubierto, y Heath, decepcionado, quitó la última tapa.

—Bien; esta vez su teoría no se ha ajustado a la realidad —comentó sin ánimo.

Su voz denotaba afecto sincero.

Disgustadísimo, con la mirada perdida en un punto lejano, estaba entonces Vance junto a la mesa. Tan visible era su desconsuelo, que Markham se le aproximó y le tocó en el brazo.

—Si encauzas por otro lado tus observaciones… —comenzó a decir; pero Vance replicó, interrumpiéndole:

—No. Son lógicas. Aquí ha ocurrido una tragedia que no hemos podido impedir, por llegar tarde.

—¡Si hubiéramos tomado precauciones! —observó con amargo acento el fiscal.

—¡Precauciones! Estaban tomadas todas. Mas se introdujo un elemento nuevo en la situación…, elemento que no se podía prever, y ello ha originado una tragedia que no formaba parte de la intriga —le dio la espalda y se alejó de él—. Ahora necesito pensar; seguir el razonamiento empleado por el criminal.

Y dio una vuelta entera al Museo, sin levantar los ojos del suelo.

Heath daba grandes chupadas a su cigarro. No se había movido de su puesto frente a las cajas de las momias y fingía estudiar sus crudamente coloreados jeroglíficos. Cuando Tony Skeel faltó a la cita prometida dejando de acudir al despacho de Markham, en el caso criminal de la Canaria, había creído en los pronósticos de Vance a pesar de todas sus protestas; por eso le turbaba ahora hondamente su fracaso. Un poco aturdido también le observaba yo distraídamente, cuando de pronto vi que arrugaba su frente una singular expresión de curiosidad. Vi cómo se inclinaba sobre una de las caídas cajas de las momias y extraía de allí un objeto delgado de metal.

—¡Vaya un sitio a propósito para guardar un gato de automóvil! —observó.

Su interés por el gato era evidentemente el resultado de una inconsciente tentativa de distracción, del deseo de apartar sus pensamientos de la anómala situación.

Lo tiró dentro de la caja y tomó asiento en la base de la estatua de Kha-ef-Ra. Ni Markham ni Vance se habían dado cuenta, al parecer, de su singular descubrimiento. Vance continuaba su paseo y, por vez primera desde que entramos en la casa, le vi sacar y encender un cigarrillo.

—Toda suerte de hipótesis posibles —observó con apagado acento— conduce, Markham, a un solo razonamiento. Y este es: el criminal no tenía motivo para prescindir de la prueba final: en primer lugar, porque hubiera sido aventurado; en segundo lugar, porque suponía que no despertaría nuestras sospechas hasta después de transcurridos dos días…

Le faltó la voz y su cuerpo se irguió, de pronto. Luego giró sobre sus talones y quedó frente a Heath.

—¡Un gato de automóvil! —exclamó mostrando un cambio dinámico de todo su ser—. ¡Oh mamma mía! Y si fuera…

Corrió al sarcófago negro que estaba colocado bajo las ventanas y lo examinó ansiosamente.

—Demasiado alto —murmuró—. ¡Está a tres pies del suelo! Con todo, ha tenido que hacerse de un modo u otro —miró alrededor de sí—. ¡Ah, el taburete! —añadió, señalando un sólido asiento de roble que estaba arrimado a la pared, junto a la estatua de madera—. No estaba ahí anoche, sino junto a la mesita vecina al obelisco… Scarlett se servía de él —mientras se expresaba de tal suerte, se había acercado a la estatua y tomado el taburete—. Tiene arañado el asiento…, y aquí hay una huella —colocó el taburete junto a la cabecera del sarcófago—. ¡Pronto, sargento! Tráigame ese gato.

Obedeció Heath con premura; y Vance colocó el gato sobre los arañazos hechos en el taburete. La máquina elevadora se encontró entonces a una pulgada de distancia del reverso de la tapa del sarcófago.

Los tres, Markham, Heath y yo, nos habíamos agrupado en torno a Vance, guardando un gran silencio como en espera de una terrible revelación.

Vance insertó en su encaje la palanca que le alargaba Heath y la movió con cuidado de abajo arriba, y viceversa. El gato funcionaba perfectamente. A cada empujón de la palanca correspondía un sonido metálico indicador de que se deslizaba el gatillo por la muesca debidamente. Y así, la pesada tapa de granito [31] iba levantándose poco a poco.

De pronto Heath, alarmado, retrocedió un paso.

—¿No teme, mister Vance, que resbale la tapa hacia el otro extremo del sarcófago? —inquirió.

—No, sargento —dijo tranquilizándole Vance—. La sola fricción de un cuerpo tan pesado como la tapa la mantendrá en un ángulo mucho mayor que el declive producido por el gato.

El extremo superior de la tapa había alcanzado por entonces ocho pulgadas de elevación, y Vance movía con ambas manos la palanca teniendo que proceder con gran cuidado a fin de que no resbalara el gato fuera del pulido reverso de la tapa. Nueve…, diez…, once…, doce pulgadas. Se había casi alcanzado el límite de elevación. Con un esfuerzo final abandonó Vance la palanca y probó la solidez del gato.

—Está firme —observó.

Entre tanto, Heath había tomado la lámpara de bolsillo y examinaba el tenebroso fondo del sarcófago.

—¡Madre de Dios!… —exclamó, conteniendo el aliento.

Yo estaba detrás de él, inclinado sobre sus anchas espaldas; y simultáneamente, al resplandor de su lámpara, vi la horrible cosa que había motivado su grito. En el extremo del sarcófago había lo que a primera vista parecía un oscuro montón: un cuerpo humano doblado por la cintura, con las piernas espantosamente contraídas, como si apresuradamente hubiera sido arrojado allí, de cabeza.

Markham se había quedado inmóvil, como paralizado en el acto de inclinarse a mirar.

Pero la tranquila voz de Vance disipó la tensión provocada por nuestro horror.

—¡No mueva la luz, sargento! Y tú, John, echa aquí una mano. ¡Eh, cuidado! No toques el gato.

Con sumo cuidado y precaución metieron los brazos en el sarcófago y volvieron el cuerpo hasta que estuvo la cabeza en línea recta con la abertura. Al mirarle, corrió un escalofrío por mi espalda al comprender que la menor sacudida o el más pequeño contacto con el gato provocaría la caída sobre ellos de la pesada tapa. También Heath se dio cuenta del peligro que corrían. Gotas de sudor brillaban sobre su frente mientras observaba con medrosa expresión la peligrosa tarea.

Poco a poco iba el cuerpo emergiendo por la estrecha abertura, y cuando al fin estuvieron sus pies al otro lado del sarcófago y tocaron en el suelo, se apagó la luz y el sargento cayó sentado, con un suspiro de alivio.

—Perdón, mister Vance: debí tropezar —balbució.

Desde este episodio, ha aumentado mi simpatía por él.

Confundido, mudo de asombro, contemplaba Markham el cuerpo inerte que yacía a sus pies.

—¡Pero si es Scarlett! —exclamó, incrédulo.

Vance asintió con un gesto y se inclinó sobre él. Su rostro presentaba una cianosis, debida seguramente a la insuficiente oxigenación de su sangre; tenía los ojos abiertos, paralizados; y había sufrido una hemorragia por la nariz. Vance aplicó el oído a su pecho y le cogió una muñeca para tomarle el pulso. Luego sacó su pitillera y la acercó a los labios de Scarlett. Tras de una ojeada al estuche volvióse, muy excitado, a Heath.

—¡La ambulancia, sargento! ¡A escape! Vive todavía —exclamó.

Se abalanzó el sargento a la escalera y se perdió en el vestíbulo.

Markham miró atentamente a Philo.

—No comprendo esto —observó roncamente.

—Ni yo tampoco —Vance no separaba la vista de Scarlett—. Le advertí que se mantuviera apartado del Museo. El conocía también el peligro. Y, sin embargo… ¿Recuerdas las palabras con que Rider Haggard dedica a su hijo en el Allan Quatermain; cómo le habla del más alto rango a que puede llegar un hombre cuando posee la posición y dignidad de un caballero inglés[32]? Pues Scarlett lo es. Conociendo el peligro vino aquí esta noche, pensando acabar quizá con la tragedia.

Markham estaba atontado y perplejo.

—Bien; algo hay que hacer ahora.

—Sí —Vance estaba afligidísimo—. Pero es muy difícil, porque no poseemos pruebas… A menos que… la carta jeroglífica. Debe de estar por aquí. Esta noche era cuando debía aparecer, pero llegó Scarlett inesperadamente. ¿Sabría también esto?

Los ojos de Vance se clavaron pensativos en el espacio y permaneció inmóvil un instante. De pronto se aproximó al sarcófago y miró en su interior con ayuda de un fósforo encendido.

—¡Nada! —su acento revelaba una amarga desilusión—. Sin embargo, ha de estar aquí. Quizá…, ¡sí! Esto también sería lógico.

Se arrodilló junto al inconsciente Donald y registró sus bolsillos. La chaqueta estaba abrochada y hasta que registró el bolsillo interior del pecho no fue recompensada la tarea de Vance. Entonces tropezó con un arrugado pliego de papel amarillo, igual al que usó Salveter para su ejercicio de escritura egipcia, y lo guardó, después de dedicarle una ojeada.

Heath apareció en la puerta.

—¡Ya está! —gritó desde allí—. Les he recomendado mucha prisa.

—¿Cuánto pueden tardar?

—Unos diez minutos. Voy a la puerta a aguardarlos.

—¡Un momento! —Vance escribió unos renglones en un sobre vacío y se lo entregó a Heath—. Llame a la Western Union y pida que se curse este telegrama —dijo.

Heath tomó el mensaje, lo leyó, silbó suavemente y salió al vestíbulo.

—Telegrafíe a Salveter ordenándole que deje el tren de Nueva Londres y regrese inmediatamente a Nueva York —explicó a Markham—. Puede tomar allí el expreso de la noche y estar aquí mañana a primera hora de la mañana.

Markham le miró con astuta expresión.

—¿Crees que vendrá?

—Sí.

Llegó la ambulancia. Heath en persona acompañó al Museo al oficial de Policía y al conductor de blusa azul. El interno, un joven de aspecto serio y mejillas sonrosadas, saludó a Markham y se arrodilló junto a Scarlett. Tras de un ligero examen, llamó al conductor con una seña.

—Cuidado con la cabeza —advirtió.

Ayudado por el oficial, levantó el hombre a Scarlett y lo depositó en la camilla.

—¿Cómo está, doctor? —preguntó con viva ansiedad Markham.

—Muy mal, caballero —el interno movió tristemente la cabeza para darse importancia—. Hay fractura de la base del cráneo…, y ese modo de respirar… Será un milagro que viva.

Y encogiéndose de hombros, siguió a la camilla.

—Más tarde llamaré al hospital —dijo Markham a Vance—. Si Scarlett sale de esta, puede proporcionamos una prueba.

—No cuentes con ello. Lo de esta noche ha sido un episodio aislado —se acercó al sarcófago y manejó la palanca a la inversa; la etapa recobró pausadamente su primitiva posición—. Hago esto porque sería peligroso dejarla levantada, ¿sabes?

Markham estaba a su lado, con el ceño fruncido.

—Oye, ¿qué papel era el que encontraste en el bolsillo de Scarlett?

—Creo que es un documento acusador, escrito en caracteres egipcios. Vamos a verlo ahora mismo.

Extendió el papel sobre la tapa del sarcófago y lo alisó con cuidado. Era parecidísimo a la carta encontrada por Vance en el estudio de Bliss. El color del papel era idéntico y contenía también cuatro renglones jeroglíficos escritos con tinta verde.

—Veamos si recuerdo bien el idioma —murmuró—. Hace años que no he hecho ninguna traducción.

Se puso el monóculo y leyó:

Meryt-Amun, cha-y o er yu son maut-y en merya-y men seshem pn dya-y em yeb-y era-y en marwet mar-en e rekha-t khet nibet hir-sa hetpa-t na-y kheft sewa-n en deba nefra-n ento hena-y.

—¡Qué bien hecho está, Markham! Los nombres y adjetivos concuerdan perfectamente con los géneros y las terminaciones verbales…

—Déjate de cuentos —interrumpió con impaciencia Markham—. ¿Qué es lo que dice ese papel?

—¡Aguarda, ten calma, querido John! —protestó Vance—. El egipcio hablado durante el Imperio Medio es muy difícil; junto a él son meros abecedarios el copto y el asirio, el sánscrito y el griego. Ahora bien: si lo deseas, oye esta traducción literal —y comenzó a leer muy despacio—: «Amada por Amón: detengo aquí hasta venga hermano madre mía. No deseo soportar situación esta. He colocado yo en corazón mi actuar por seguridad bienestar nuestro. Conocerás tú cosa más tarde. Serás tú satisfecha hacia mí cuando seamos libres nosotros de lo que obstruye vía, felices nosotros, tú junto conmigo.» No es un modelo de estilo, pero tal era la verbal idiosincrasia de los egipcios.

—No le hallo ningún sentido —observó ásperamente Heath.

—Pues debidamente traducida lo tiene, y muy grande para quien quiera pensar mal —replicó Philo—. En inglés corriente dice, sobre poco más o menos: «Meryt-Amen: estoy aguardando a mi tío. No puedo soportar por más tiempo nuestra situación; y con objeto de alcanzar la felicidad, me decido a apelar a recursos extremos. Más tarde lo comprenderás todo y me perdonarás cuando, desembarazados de obstáculos, podamos gustar juntos la dicha.»

—¡Diantre! —saltó Heath, mirándole con aire de reproche—. ¿Y ha enviado ese pájaro a Boston?

—Mañana estará de regreso —le aseguró Vance.

—Pero ¿y la carta recompuesta? —observó Markham, fijando la mirada en el papel acusador—. ¿Cómo ha ido a parar esta otra al bolsillo de Scarlett?

Vance lo dobló y se lo guardó en la cartera.

—Ha llegado la hora de que lo sepas todo —replicó pausadamente—. Y quizá cuando conozcas los hechos se te ocurrirá algún procedimiento. Preveo grandes dificultades; mas ahora poseo todas las pruebas que deseaba, sean o no legales. De todos modos, ahora vas a convencerte de la increíble y abominable verdad.

Markham le estudió un momento, y una asombrada luz asomó a sus pupilas.

—¡Dios todopoderoso! —dijo con un hilo de voz—. Comprendo lo que quieres decir. Pero primero debemos telefonear al hospital. Hay una probabilidad de que Scarlett pueda ayudarnos… si vive.

Fue a la parte posterior del Museo y subió la escalerilla de caracol. Unos minutos después reaparecía disgustado y sombrío.

—He hablado con el doctor —nos comunicó— y dice que de cien probabilidades de salvación, noventa y nueve y media están en contra del pobre Scarlett. Presenta síntomas de asfixia y de conmoción cerebral. En caso de que se salve, tardará una semana o dos en recobrar el conocimiento.

—Mucho me lo temía —rara vez habíamos visto a Vance tan afligido—. Llegamos demasiado tarde. Pero en fin, ¿cómo iba yo a prever su quijotismo? Ya le advertí.

—Vamos, hombre, rio es culpa tuya —dijo Markham con afecto paternal—. ¿Qué más podías hacer? Te sobraban motivos para callarte la verdad.

—¡Perdón! —Heath estaba exasperado—. Siempre fui amante de ella. ¿Por qué no puedo saberla?

—¿Cómo que no? —Vance le puso una mano en el hombro—. Vayamos a la sala y «se bajarán montañas y colinas; las curvas se convertirán en rectas y en llanos los terrenos escabrosos».

Se dirigió a la escalera y nosotros le seguimos.