(Sábado 14 de julio, a las 0:45de la noche)

Tuvimos que recorrer a pie el camino que media entre la calle Treinta y Ocho y la Quinta Avenida para encontrar un taxi, y aun así estuvimos aguardando allí cinco minutos hasta dar con un coche desocupado. El resultado de todo esto fue que antes de llegar al Gramercy Park y apearnos ante el Museo, habían transcurrido veinte minutos.

Apeándonos estábamos, cuando otro taxi que acababa de doblar la esquina de Irving Place, frenó bruscamente, pues de otro modo se nos hubiera echado encima. Antes que hubiera parado del todo, se abrió su portezuela y saltó a la acera la voluminosa persona del sargento Heath. Vivía al este de la ciudad, en la calle Undécima, pero se había dado prisa en vestirse y llegaba al Museo al mismo tiempo que nosotros.

—Está visto que sincronizamos, sargento —fue el saludo que recibió de Vance—. Procedentes de distintas direcciones, llegamos a un tiempo a la meta.

Heath acogió con un gruñido la enigmática broma.

—¿A qué viene tanta excitación? —preguntó a Markham—. No acabó de explicármelo por teléfono.

—Han atentado contra el doctor Bliss —le explicó Markham.

Heath silbó suavemente y pareció disgustarse.

—No esperaba yo esto, mister Markham.

—Tampoco lo esperaba mister Vance.

La réplica equivalía a una censura.

Subimos la escalera de piedra que conducía al portal; mas antes de tocar el timbre, nos abrió Brush la puerta. Se llevó un dedo a los labios e, inclinándose con mucho misterio, dijo con voz tan queda, que parecía un susurro:

—El doctor ruega a ustedes, señores, que entren callandito, para no despertar a los demás habitantes de la casa. Los aguarda en su habitación.

Vestía un pijama de franela y calzaba zapatillas de paño; mas, a pesar de lo caluroso de la noche, temblaba visiblemente. Su semblante, usualmente pálido, parecía amarillo como la cera a la confusa luz de los faroles.

Entramos en el vestíbulo, y Brush cerró la puerta con manos temblorosas. De repente, Vance giró en redondo y le cogió por un brazo.

—¿Qué sabe usted de lo ocurrido aquí esta noche? —preguntó en voz baja.

Al mayordomo se le desorbitaron los ojos y abrió la boca.

—Nada…, nada —tartamudeó.

—¿De verdad? Entonces, ¿por qué está tan asustado? —Vance no le soltaba.

—Porque me da miedo esta casa —fue la quejumbrosa respuesta del criado—. Me quiero marchar. Suceden cosas muy extrañas…

—Así es, pero no se apure. Antes de mucho podrá buscar otro acomodo.

—Mucho lo celebraría, señor —Brush se sentía descargado de un gran peso al parecer—. Pero ¿qué ha sucedido esta noche, señor?

—Si lo ignora, ¿por qué está levantado a estas horas, aguardando nuestra llegada y actuando como el villano de un melodrama?

—¡Ah!, porque me lo ordenaron, señor. El doctor bajó a mi habitación…

—¿Dónde está su dormitorio, Brush?

—En los bajos, junto a la cocina.

—Muy bien. Continúe.

—Bueno; pues hará media hora que bajó el doctor a mi cuarto. Parecía muy trastornado y asustado, ¿comprende? Y me mandó que subiera a esperar a ustedes detrás de la puerta de entrada, encargándome mucho que no hiciera ruido y que, cuando ustedes llegaran, les encargara también…

—¿Volvió arriba?

—En seguida, señor.

—¿Dónde está su habitación?

—En el segundo piso. La puerta está junto a la escalera; la anterior es la del dormitorio de la señora.

Vance le soltó.

—¿Oyó algún ruido sospechoso?

—No, señor. Todo ha estado tranquilo después de retirarse cada cual a su habitación. Era muy temprano, y yo mismo me acosté antes de las once.

—Puede hacerlo ahora.

—Sí, señor.

Brush saludó y desapareció a buen paso por el fondo del vestíbulo, donde se abría una puerta.

Con un gesto nos invitó Vance a seguirle y nos guio escaleras arriba. En el vestíbulo del segundo piso ardía una luz eléctrica; mas no la necesitamos para hallar el cuarto de Bliss, porque tenía la puerta entornada, y un haz de rayos luminosos caía diagonalmente sobre el suelo.

Sin llamar, empujó Vance la puerta, y entonces vimos a Bliss que estaba sentado, muy derecho, en una silla colocada en el rincón más apartado de la pieza y se inclinaba hacia adelante, fijos los ojos en la entrada. En la mano tenía un revólver cargado. Al vernos, saltó, y se puso en pie, empuñando el arma.

—¡Cuidado, doctor! —le advirtió Vance con una sonrisa singular—. Baje usted esa arma y cántenos la triste canción.

Bliss exhaló un suspiro de alivio y dejó el revólver sobre una mesita contigua.

—Gracias por su venida, mister Vance —dijo en tono forzado—. Y a usted, mister Markham —con ligero saludo reconoció la presencia de Heath y la mía—. Lo que usted predecía ha sucedido. ¡Hay un criminal en esta casa!

—Bueno, bueno. No es nueva la noticia —yo no comprendía la actitud de Vance—. Conocemos el hecho desde esta mañana a las once.

Perplejo Bliss y también algo picado, según creo, por la actitud indiferente de Vance, se plantó, rígido siempre, junto al lecho, y señalando la cabecera, exclamó, irritado:

—¡Y aquí está la prueba!

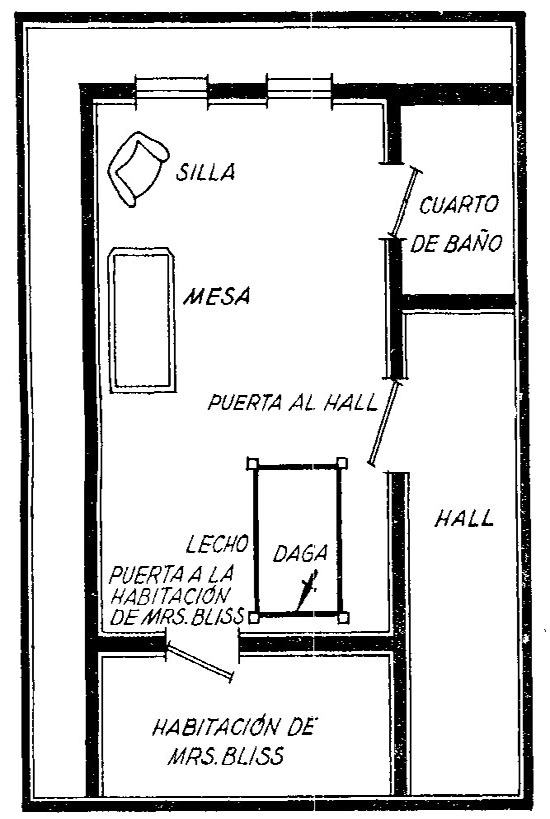

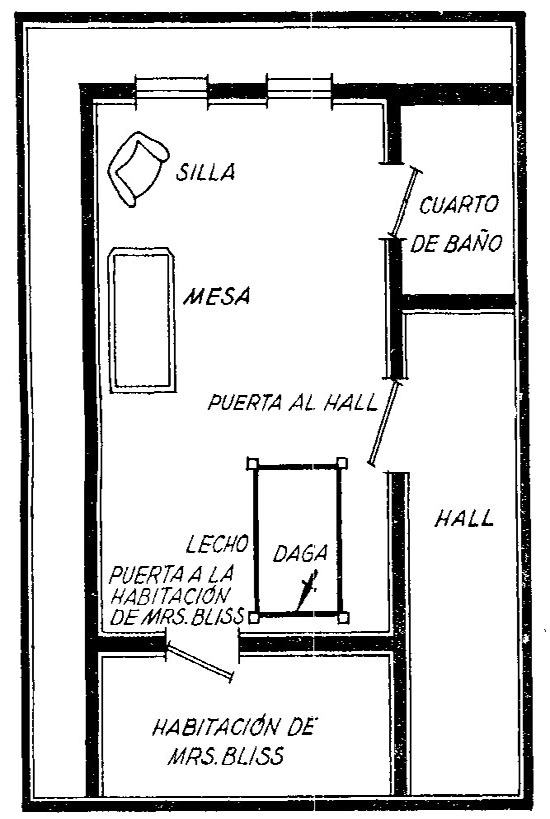

La cama, de estilo colonial, era de caoba pulida, y su cabecera curva se alzaba cuatro pies lo menos sobre el jergón. Se hallaba colocada a la izquierda de la habitación, junto a la pared medianera, y formaba un ángulo recto con la puerta.

El objeto que señalaba el doctor Bliss con mano temblorosa era una antigua daga egipcia, de unas once pulgadas de longitud, cuya hoja había penetrado en la cabecera, sobre la almohada. La dirección de penetración seguía una recta con la puerta.

Todos nos acercamos para contemplar el siniestro espectáculo. Arrojada, al parecer con gran fuerza, la daga había penetrado hondamente en la madera; y era indudable que, de estar acostado cuando fue allí lanzada, el doctor hubiera recibido el golpe en la garganta.

Estudió Vance su posición, midiendo el ángulo formado con la puerta, y después alargó el brazo para apoderarse de ella. Pero Heath atajó este movimiento.

—Cójala con el pañuelo, mister Vance —advirtió—. Quizá lleve impresiones dactilares.

—No lo crea, sargento —repuso Vance con un tono de seguridad impresionante—. La persona que la ha manejado ha tenido buen cuidado de no dejar señales comprometedoras en ella.

Y dicho esto, arrancó la hoja de la cabecera con gran trabajo, exponiéndola luego a la luz de la lámpara.

—Del período final de la decimocuarta dinastía —murmuró Vance, palpándola y estudiando su dibujo—. Es bonita, pero decadente. La ruda simplicidad del arte egipcio primitivo se perdió durante el opulento Renacimiento que sucedió a la invasión de los hyksos… Oiga, doctor Bliss: ¿cómo llegó a obtener esta flamante chuchería?

Bliss sentíase molesto, y cuando replicó, lo hizo en tono de excusa:

—La verdad es, mister Vance, que proviene de Egipto. Es un hallazgo inesperado y puramente accidental. Su indudable valor histórico me hizo temer una reclamación del Gobierno egipcio…

—Es muy natural que quisieran impedir su salida del país —Vance tiró la daga sobre la mesa—. ¿Dónde la guarda?

—Bajo unos papeles que hay en un cajón de la mesa del estudio —replicó Bliss—. No la he puesto en la lista de objetos pertenecientes al Museo porque la considero propiedad particular.

—Muy discreto. Y, además de usted, ¿quién conoce su existencia?

—Mi esposa, naturalmente, y…

El doctor se interrumpió de pronto, y sus ojos despidieron una luz particular.

—Vamos, doctor; eso no está bien. Concluya su frase.

—Ya he concluido. Únicamente he confiado en mi esposa.

Vance aceptó sin discutir la declaración.

—Sin embargo —notó—, cualquiera podría descubrirla, ¿verdad?

Bliss inclinó la cabeza.

—Sí; alguien me anduvo en mi mesa —contestó.

—Precisamente. ¿Cuándo la vio por última vez en su sitio?

—Esta mañana, mientras buscaba un pliego de papel en que poner en limpio mi nota para el pobre Kyle.

—¿Y quién cree usted que ha podido entrar en el estudio después de abandonar nosotros la casa, esta tarde?

Bliss meditó, y una expresión de sorpresa alteró su semblante.

—Prefiero no decirlo.

Vance dijo serenamente:

—Si toma esa actitud, no podremos ayudarle, doctor. ¿Estuvo mister Salveter en el estudio?

Bliss hizo una pausa de varios segundos, y dijo, adoptando al fin una determinación:

—¡Sí! Le envié después de cenar, pues deseaba compulsar un memorándum.

—¿Dónde lo guarda usted?

—En la mesa escritorio —esta contestación fue dada con repugnancia—. Pero no hay que relacionar a Salveter con…

—Hasta ahora no podemos relacionar ni a él ni a nadie con el atentado —interrumpió Vance—. Sólo tratamos de obtener una información lo más copiosa posible. Sin embargo, confiese usted, doctor —agregó en otro tono—, que el joven Salveter está…, ¿cómo diría yo?…, muy interesado por mistress Bliss.

—¿Qué dice usted? ¿Cómo se atreve a insinuar tal cosa? —Bliss se había puesto rígido y miraba ferozmente a Philo—. Mi esposa, señor mío…

—Nadie duda de ella —afirmó, suavemente, Vance—. No es hora esta de entregarse a indignados fuegos artificiales.

Bliss se sentó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos.

—Quizá sea verdad —concedió con desesperado acento—. Soy viejo para ella y me absorbe el trabajo. Pero esto no quiere decir que el muchacho pensara en matarme.

—Quizá no. Pero entonces, ¿quién cree usted que trató de seccionarle la carótida?

—No sé…, no sé —repuso el doctor, y su voz se elevó, lastimera.

En este instante se abrió la puerta de comunicación con la habitación vecina, y apareció mistress Bliss envuelta en una larga bata flotante, al estilo oriental. Estaba perfectamente tranquila, y sus ojos, serenos, aunque algo más brillantes que de costumbre cuando apreciaron el cuadro que ante ellos se ofrecía.

—¿Cómo están ustedes aquí a estas horas, caballeros? —inquirió, imperiosa.

—Se ha atentado, señora, contra la vida de su esposo —repuso, sombríamente, Markham—, y él nos telefoneó…

—¿Un atentado? ¡Imposible! —el rostro de mistress Bliss se tornó perceptiblemente pálido. Se acercó al doctor, y en actitud de protección afectuosa, le rodeó con sus brazos. Después alzó la vista para mirar a Vance; sus ojos despedían lumbre—. ¿Qué absurdo es esto? ¿Quién puede querer quitar la vida de mi esposo? —inquirió.

—Eso es, ¿quién? —Vance respondió a su mirada con otra serena—. Si lo supiéramos, podríamos arrestar al malhechor por asalto a mano armada; creo que se dice así.

—¿A mano armada? —Meryt-Amen frunció el ceño con angustia—. ¡Oh!, dígame, ¿qué ha sucedido?

Vance señaló la daga.

—No sabemos más —explicó—, sino que la daga dorada que ve usted ahí, sobre la mesa, sobresalía de la cabecera del lecho a nuestra llegada. Interrogábamos a su esposo con la esperanza de obtener detalles del caso cuando, como una encantadora Nefret-iti, ha aparecido usted en la puerta. Quizá —agregó, dirigiéndose a Bliss— quiera el doctor volver a contarnos el episodio.

—No tengo mucho que contar —el doctor irguióse y se entretuvo en alisar distraídamente los pliegues de su bata—. Subí a mi cuarto casi inmediatamente después de cenar y me metí en la cama; mas no tenía sueño, y me levanté al poco rato. Entonces pasó Salveter por mi puerta, y le pedí que me trajera del estudio el memorándum…, pensando que el trabajo distraería mi pensamiento de los terribles acontecimientos del día…

—Un momento, doctor. ¿Tenía abierta la puerta?

—Sí. La abrí al saltar de la cama con objeto de que se renovara el aire de la habitación, cuya atmósfera estaba muy cargada. Ya en posesión del libro, revisé unas entradas y cuentas atrasadas referentes a las excavaciones del invierno pasado, pero estaba distraído. Entonces cerré la puerta, apagué la luz y volví a la cama.

—¿A qué hora sucedió todo eso, sobre poco más o menos?

—Entre diez y media y once. Dormí a intervalos hasta la medianoche, podía ver la hora en la esfera luminosa del despertador, y después experimenté un desasosiego extraordinario. Pensaba en el pobre Kyle, y huía el sueño de mis ojos. Con todo, permanecí echado, dominado por terrible cansancio físico. A las doce y cuarto todo era silencio en la casa, y creí oír ruido de pasos en la escalera…

—¿En cuál de ellas?

—No podría precisarlo. Lo mismo podían bajar del tercer piso que subir del primero. Sólo sé que sonaban muy quedo, y que de no estar bien despierto y con los oídos aguzados, no hubiera podido oírlos. Una vez parecióme escuchar también el leve crujido de una plancha del piso de madera, como si estuviera floja.

—¿Y entonces?

—Me pregunté quién podría ser, pues sabía que los demás habitantes de la casa se habían retirado temprano a descansar. Sin embargo, los ruidos no me inquietaron hasta que, aproximándose a mi puerta, se detuvieron de pronto. Entonces recordé su advertencia, mister Vance, y sentí que un terrible peligro desconocido me acechaba en el umbral. Confieso que momentáneamente por lo menos me dejó paralizado el miedo: sentí erizárseme el cabello, y un sudor frío bañó mis miembros.

Aquí el doctor exhaló hondo suspiro, como para desembarazarse de un recuerdo penoso.

—La puerta se abrió lenta y suavemente. Pero no vi nada, porque estaba apagada la luz del vestíbulo y este cuarto sumido en tinieblas. Sólo oí el rechinar apagado de la puerta al girar sobre sus goznes, y sentí la pequeña corriente de aire que entraba procedente del vestíbulo.

El terror estremecía su cuerpo, y sus ojos brillaron de modo insólito.

—Quise gritar, pero tenía apretada la garganta, y, además, no quise exponer a mistress Bliss, que, en respuesta a mi llamada, podía correr ciegamente a un peligro mortal. Entonces la luz deslumbrante de una lámpara de bolsillo cegó mis ojos, y la esquivé corriéndome instintivamente al lado opuesto del lecho. En aquel momento se estremeció el aire, oí un apagado silbido y, con sordo crujido de la madera, algo cayó junto a mi cabeza. Los pasos se alejaron.

—¿En qué dirección?

—No estoy seguro…, porque eran muy débiles. Únicamente me di cuenta de su silenciosa retirada.

—¿Y qué hizo entonces?

—Dejé pasar unos minutos, y transcurridos estos, cerré cautelosamente la puerta y encendí la luz. En aquel momento advertí qué era lo que había producido el silbido singular, porque vi la daga. Y por ella supe que acaba de ser víctima de un atentado criminal.

Vance tomó la daga y la sopesó en la palma de la mano.

—Sí —musitó—; la hoja es fuerte y pudo ser fácilmente arrojada aún por una persona inexperta. Con todo —prosiguió diciéndose—, me extraña el método empleado. Más seguro y más simple hubiera sido acercarse a la cama y hundirla en las costillas de la víctima. A menos que, naturalmente… —e interrumpió y miró, pensativo, al lecho, pero acabó encogiéndose de hombros, al tiempo que decía a Bliss—: Bueno; supongo que me telefoneó después de haber descubierto la daga, ¿no es eso?

—A los cinco minutos. Escuché un instante detrás de la puerta y bajé después al estudio, desde donde pedí su número. Una vez hecho esto, desperté a Brush y ordené que los aguardara junto a la puerta de la calle. Volví a mi cuarto armado de un revólver que tomé del estudio… y aguardé su venida.

Durante el relato, mistress Bliss había estado mirando a su esposo con profunda ansiedad.

—Oí el ruido de la daga al penetrar en la madera del lecho —dijo en voz baja y temblorosa—, porque el mío se encuentra al otro lado de la pared. El ruido me hizo despertar, asustada, pero no le di importancia y volví a dormirme —echando la cabeza hacia atrás, miró ferozmente a Vance—. ¡Esto es vergonzoso e indigno! —comentó—. ¡Insiste usted en la permanencia de mi esposo en una casa que alberga a un criminal, y un criminal que atenta contra su vida, y no le protege siquiera!

—Mas no le ha ocurrido nada, mistress Bliss —replicó Philo con dulce gravedad persuasiva—. No es una catástrofe, ¿verdad?, perder el sueño de una hora… De todas maneras, le aseguro que no volverá a correr ningún riesgo.

Ahondó con su mirada en los ojos de Meryt, y me pareció que un momento de mutua observación bastaba para ponerlos de acuerdo.

—Espero que descubrirá al culpable —dijo ella con trágico énfasis—. Ahora puedo soportar la verdad.

—Es usted valerosa, señora —murmuró Vance.

—Entre tanto, nos ayudará retirándose a su habitación y aguardando allí a saber de nosotros.

—¡Oh, sé que puedo hacerlo! —exclamó Meryt.

Se inclinó impulsivamente, rozando con un beso la frente de Bliss, y volvió a su dormitorio.

Vance la siguió con una mirada curiosa, mezclada de sentimiento, dolor y admiración, y una vez que tras ella se hubo cerrado la puerta, se acercó a la mesa y depositó en ella la daga.

—Ahora mismo pensaba, doctor —dijo—, si cierra usted la puerta con llave o sólo con pestillo por las noches.

—La cierro siempre con llave —fue la pronta respuesta—. Me pondría nervioso dormir con la puerta abierta.

—Entonces, ¿esta noche…?

—Es lo que me sorprende —Bliss arrugaba, perplejo, la frente—. Estoy seguro de haber cerrado con llave la puerta el entrar por vez primera en la habitación. Pero, como ya he dicho, me levanté más tarde a abrirla para que entrase aire. La única explicación que me sugiere el hecho es que quizá me olvidé de cerrarla al volver a la cama, lo que es posible, dada mi preocupación.

—¿No pudieron abrirla desde fuera?

—No; estoy seguro. La llave estaba entonces en la cerradura, tal como la ve ahora.

—Quizá haya impresiones digitales en el pomo —insinuó Heath—. Ese vidrio tallado las toma fácilmente.

Vance movió la cabeza con desesperación.

—¡Sargento, por Dios! El autor de la intriga sabe demasiado para dejar en parte alguna su tarjeta.

Bliss se puso en pie de un salto.

—¡Acaba de ocurrírseme una idea! —exclamó—. La daga tiene una funda de oro cloisonné, y sí no está ahora en mi mesa, quizá…, quizá…

—Ciertamente. Veo adonde quiere usted ir a parar. Quizá esté en poder del asesino; excelente ocurrencia… Sargento, acompañe al doctor al estudio para que se cerciore de si la vaina ha sido o no robada con la daga. Y si está en su cajón, no nos preocuparemos tanto.

Heath salió prontamente al vestíbulo, seguido por Bliss, y les oímos descender la escalera.

—¿Qué opinas, Philo, del caso? —preguntó Markham cuando nos quedamos solos—. A mí me parece muy serio.

—Y lo es —replicó, sombríamente, Vance—. Muy grave, aunque, gracias a Dios, no ha sido un coup muy brillante. La cosa ha sido planeada torpemente.

—Sí, comprendo. ¡Mira que arrojar la daga desde seis pies o más de distancia cuando bastaba asestar un golpe en un sitio vital!

—¡Ah!, ¿eso? —Vance arqueó las cejas—. Yo no pensaba ahora en la técnica del criminal, sino en otros detalles del caso menos inteligentes aún, y, por consiguiente, difíciles de comprender. Quizá tuviera mucho miedo… De todos modos, y gracias a la idea del doctor, podremos hallar quizá una solución definitiva.

Heath y Bliss volvían. Se les oía subir la escalera.

—Ha desaparecido. —Nos comunicó el sargento en cuanto pisó la habitación.

—Robada, sin duda, con la daga —terminó Bliss.

—¿Y si enviara a buscar un par de muchachos y registráramos la casa? —sugirió Heath.

—No es necesario, sargento. Tengo el presentimiento de que no costará mucho dar con ella.

A Markham le enojaba la vaguedad que ponía Vance en sus respuestas.

—En tal caso —observó con ligero acento sarcástico—, podrás decirnos dónde está.

—Sí; creo que sí —Vance se expresó con reflexiva gravedad—. Pero más tarde comprobaré mi teoría. Entre tanto —agregó, dirigiéndose a Bliss—, le agradeceré mucho que permanezca aquí hasta que finalicemos nuestra investigación.

Bliss se inclinó, asintiendo.

—Y ahora vamos a la sala —continuó diciendo Vance—; tenemos que hacer allí.

Se dirigía al vestíbulo, mas de repente se paró, obedeciendo a un súbito impulso, y, acercándose a la mesa, deslizó la daga en uno de sus bolsillos. Bliss cerró la puerta tras nosotros, y oímos girar la llave en la cerradura. Markham, Heath y yo comenzamos a descender, llevando a Vance en la retaguardia.

Apenas habíamos bajado unos escalones, cuando una voz tranquila, inexpresiva, procedente del vestíbulo superior, vino a detenernos.

—¿Puedo serles útil, effendi? —decía.

La casa silenciosa y en tinieblas parecía tan poco dispuesta al ruido, que nos volvimos, asustados. En lo alto de la escalera, junto al tercer piso, vislumbramos la confusa silueta de Hani. Su flotante caftán se destacaba como oscura masa sobre la pared débilmente alumbrada que tenía detrás.

—¡Oh, sí! —repuso Vance alegremente—. Precisamente nos dirigíamos a la sala para celebrar una pequeña sé anee. Acompáñenos, Hani.