(Viernes 13 de julio, a las 11:30 de la mañana)

Markham acogió a Vance con una sublime mirada de reproche.

—¿Qué significa esto? —inquirió con acrimonia—. Celebrábamos una junta, cuando a la mitad de la importante reunión…

—¿Importante? ¡Habría que averiguarlo! —interrumpió el otro, con acento ligero y subiendo, al propio tiempo, al coche—. El motivo de tu poco graciosa presencia es, si quieres saberlo, un crimen, un asesinato de los más fascinadores.

Dirigióle Markham una mirada penetrante y mandó al chófer que nos llevase con la mayor celeridad posible al Museo Bliss; por los síntomas juzgaba de la excitación de Vance, cuya frívola actitud exterior correspondía siempre a una profunda seriedad interna. Unían a los dos hombres quince años de amistad no interrumpida, en cuyo tiempo Vance había ayudado a Markham en sus pesquisas y con tal motivo este se había acostumbrado a contar siempre con su amigo para la solución de los casos más notables que caían bajo su jurisdicción[3]. Sin embargo, difícilmente podrían hallarse dos temperamentos más opuestos.

Markham es áspero, agresivo, grave, recto y un tanto fachendoso; Vance es afable, caprichoso, superficialmente cínico. Amateur competente en cuestión de arte, demuestra por los serios problemas morales o sociales un interés impersonal. Pero es evidente que la misma disparidad de sus caracteres une a los dos con lazo muy estrecho.

Por el camino, Scarlett hizo al fiscal un sucinto relato de su fúnebre hallazgo.

Escuchóle Markham atentamente, y apenas hubo concluido, se volvió a mirar a Philo.

—Es un vulgar homicidio. Alguien, que había entrado de la calle.

—¡Oh mamma mía! —suspiró Vance, moviendo la cabeza con lúgubre expresión—. ¿Desde cuándo has visto tú que los asesinos entren en una casa decente y en pleno día para matar a las gentes con una estatua? Llevan encima sus armas y además escogen la mise en scéne adecuada para sus propósitos.

—Bien, bien —refunfuñó Markham—; si lo crees así… Y a propósito, avisé al sargento Heath[4]. Estará con nosotros dentro de un instante.

En la esquina de la Cuarta Avenida y la calle Veinte, hizo detener el coche. Un policía uniformado estaba allí, plantado junto a la casilla de un teléfono. Reconoció al fiscal, saludó y se acercó a tomar órdenes.

—Suba, agente, y tome asiento junto al chófer. Es posible que necesitemos su ayuda.

El hombre obedeció.

Al llegar al Museo fue colocado al pie de la escalera que conduce a la entrada principal, y sin detenernos más, subimos todos al vestíbulo.

Entre tanto, tomaba yo nota mental del edificio, descrito brevemente y poco antes por Scarlett.

Las dos casas medían unos veinticinco pies de fachada y habían sido construidas exteriormente con grandes bloques rectangulares de piedra rojiza. Mas el edificio de la derecha carecía de entrada, evidentemente tapiada, y sus ventanas sobrepasaban el nivel ordinario, mientras que, por el contrario, el edificio de la izquierda conservaba sus tres pisos. Conducía al primero de estos amplia escalera de piedra, de altos pasamanos. El basamento era el usual en tales edificios, o sea inferior al nivel de la calle. En otro tiempo exactamente iguales, hoy producían las dos la sensación de una sola, gracias a las alteraciones posteriores.

Cuando entramos en el estrecho vestíbulo, característico de todas las casas de la calle, me di cuenta en el acto de que la maciza puerta de roble entreabierta hacía poco, según dijera Scarlett, había sido cerrada. Vance reparó también en este hecho, pues se volvió a mirar a Scarlett para preguntarle:

—¿Cerraste la puerta al salir?

El interpelado contempló con aire grave los macizos cuarterones, como aquel que trata de recordar sus actos. Finalmente, replicó:

—No lo recuerdo. ¡Estaba tan trastornado! Pero es posible que sí.

Vance puso la mano en el tirador y la puerta se abrió.

—¡Hola! No está asegurada con llave ni pestillo —observó—. ¡Qué descuidados! ¿Pasa esto con frecuencia?

—No sé que haya sucedido nunca hasta hoy.

Scarlett parecía asombrado.

Entonces Vance alzó la diestra para indicar que debíamos aguardar en el vestíbulo, y en silencio se dirigió hacia la puerta de la derecha, que era la de acceso al Museo. Le contemplamos en el acto de abrirla, con cautela, sin poder distinguir lo que había al otro lado, y desaparecer momentáneamente.

A su regreso anunció en tono sombrío:

—Kyle está bien muerto, y por lo visto aún no ha sido descubierto.

Cerró la puerta de entrada, dejándonos a todos fuera, y observó:

—No vale fiarse de que no esté asegurada. Guardemos las apariencias y a ver quién abre.

Luego pulsó el timbre.

Un momento después la puerta era abierta por un hombre de aspecto cadavérico, clorótico, vestido de mayordomo. Saludó muy por encima a Scarlett y examinó fríamente a los que le acompañábamos.

—¿Es usted Brush?

Fue Vance quien habló primero.

El hombre se inclinó levemente, sin quitarnos la vista de encima.

—¿Está en casa el doctor Bliss?

Brush miró a Scarlett como interrogándole y, recibiendo en respuesta un gesto tranquilizador, abrió la puerta un poco más.

—Sí, señor. Está en su estudio. ¿A quién debo anunciar? —replicó.

—¡Hum! No le moleste, Brush —Vance entró en el vestíbulo y los demás le seguimos—. ¿Ha estado el doctor encerrado en su estudio toda la mañana?

El mayordomo se irguió reprobando el atrevimiento de Vance con una mirada altanera e indignada.

Pero Philo sonrió cortésmente.

—¡Bravo, Brush! —aprobó—. Está muy bien educado, mas no hemos venido aquí a recibir lecciones de urbanidad. Vea: le presento a mister Markham, fiscal del distrito de Nueva York. Desea obtener unos informes. ¿Está usted dispuesto a proporcionárselos?

El buen hombre acababa de distinguir al agente uniformado que había quedado en la escalera, y su rostro palideció.

—Respondiendo favorece usted al doctor —intervino Scarlett.

Entonces replicó en tono de dignidad herida:

—El señor está en el estudio desde las nueve.

—¿Cómo lo sabe usted?

—Porque allí le llevé el desayuno, y desde entonces no me he movido de este piso.

—El estudio del doctor —interrumpió Scarlett— está al final de este vestíbulo.

Y señaló una puerta cerrada con cortinas que se veía al extremo del ancho pasillo.

—En tal caso, nos estará oyendo —observó Markham.

—No —exclamó Scarlett—, porque tras de la puerta hay una mampara. El estudio es su sanctasanctórum, y ningún ruido de la casa puede llegar hasta él.

El mayordomo, con sus ojos relucientes y pequeños como cabezas de alfiler, iniciaba la retirada, cuando la voz de Vance le detuvo.

—¡Un momento, Brush! ¿Qué otras personas se encuentran ahora en la casa, además del doctor?

El mayordomo se volvió, y con voz que se me antojó ligeramente temblorosa, contestó:

—mister Hani, que está arriba, indispuesto.

—¡Ah!, ¿sí? —Vance sacó su pitillera—. ¿Y los demás miembros de la casa?

—La señora salió a las nueve, de compras, según creo haberle oído decir. Mister Salveter dejó la casa poco después.

—¿Y Dingle?

—Está en la cocina, señor.

Vance observaba atentamente al mayordomo.

—Necesita usted un tónico, Brush; una combinación de hierro, arsénico y estricnina le vigorizaría.

—Sí, señor. Es la falta de aire, señor. Ya he estado pensando últimamente en consultar con un médico.

—Eso es —Vance había escogido uno de sus Regies predilectos y lo encendía con minucioso cuidado—. A propósito, Brush: y de mister Kyle, ¿qué me dice usted? Creo que ha venido hoy de visita, ¿es cierto?

—Está en el Museo ahora, pero ¡lo había olvidado! Es posible que el doctor Bliss le acompañe en este momento.

—¡Muy posible, ciertamente! ¿A qué hora llegó?

—Sobre las diez en punto.

—¿Le abrió usted la puerta?

—Sí, señor.

—¿Y anunció su visita al doctor?

—No, señor. Mister Kyle me rogó que no le molestara, pues, según me explicó, se había adelantado a la cita y, por consiguiente, aprovecharía esta circunstancia para examinar algunas curiosidades del Museo, en lo que invertiría una hora o poco más. Dijo que él mismo llamaría después al estudio del doctor.

—¿Y entró directamente en el Museo?

—Sí, señor; yo mismo le abrí la puerta.

Vance estuvo un momento chupando, con fruición, su cigarrillo.

—Otra pregunta, Brush: he observado que la aldaba de la puerta está sujeta de modo que cualquiera puede entrar en la casa sin llamar.

El hombre dio un ligero respingo, y yendo rápidamente a la puerta, se inclinó sobre ella y examinó la cerradura.

—Así es, señor. ¡Qué extraño!

Vance le examinaba atentamente.

—Extraño, ¿por qué?

—Porque no estaba así cuando vino mister Kyle, a las diez, Precisamente tuve buen cuidado de ello, pues, una vez que le hube dado entrada, me dijo que deseaba estar solo en el Museo, y como los demás habitantes de la casa dejan sujeta la aldaba siempre que salen por corto tiempo, quise asegurarme de que nadie lo había hecho así hoy. De otro modo, podrían venir a estorbar a mister Kyle, antes que yo pudiera advertirles.

Scarlett se interpuso, excitado.

—Pero, Brush, cuando yo vine a las diez y media, ¡estaba la puerta abierta!

Un gesto de Vance le detuvo.

—Perfectamente, Scarlett —dijo, y en seguida volvióse a ocupar del mayordomo.

—¿Qué hizo usted luego de franquearle la entrada? —continuó preguntando.

—Entré en la sala —el hombre indicó con la mano una gran puerta corrediza situada a la izquierda del vestíbulo, en mitad de este y al pie de la escalera interior.

—Y allí ha permanecido, ¿hasta cuándo?

—Hasta hará cosa de unos diez minutos.

—¿Oyó entrar o salir a mister Scarlett?

—No, señor. He empleado el aparato de limpiar el polvo y, como sabe, el ruido del motor…

—Perfectamente. Pero si el motor estaba en marcha, ¿cómo sabe que el doctor Bliss no ha abandonado el estudio?

—Porque dejé abierta la puerta de la sala, y si hubiera salido al pasillo, le habría visto pasar.

—Pero pudo salir al Museo y dejar la casa sin que usted le oyese, como asimismo no ha oído entrar a Scarlett.

—Imposible, porque el doctor lleva sólo una bata sobre el pijama y todos sus vestidos están arriba.

—Muy bien, Brush. Y ahora otra preguntita. Desde que mister Kyle llegó, ¿ha sonado el timbre de la puerta, por casualidad?

—No, señor.

—Quizá sonó y fue Dingle quien abrió la puerta, cosa que usted no oyó. Claro, con el ruido del motor…

—Pero ella hubiera venido a decírmelo, señor, porque nunca abre la puerta por la mañana: dice que no está presentable.

—Característicamente femenino —murmuró Vance—. Bien; basta por ahora, Brush. Baje al sótano y aguarde allí a que se le llame. Mister Kyle ha sufrido un accidente y vamos a verle, pero no diga nada, ¿entiende?

Súbitamente su voz había adquirido un acento severo y siniestro.

Brush enderezóse con una inspiración rápida. Parecía verdaderamente enfermo, hasta el extremo de que creí iba a desmayarse. Su rostro estaba blanco como el yeso.

—Sí, señor; entiendo.

Articuló estas palabras con gran esfuerzo. Luego, andando con paso vacilante, desapareció por el hueco de la escalera que había a la izquierda del estudio.

Vance habló al oído de Markham y este hizo seña al agente que aguardaba en la calle.

—Quédese aquí —ordenóle una vez hubo subido—; aguarde a que llegue el sargento Heath con sus hombres, y en cuanto se presente tráigale inmediatamente ante mí. Estaré ahí dentro —añadió señalando la entrada del Museo—. Si viene alguien de la calle, no le deje escapar. No permita tampoco que nadie toque el timbre.

Saludó el oficial, pasando a ocupar su puesto, y nosotros, con Vance a la cabeza, franqueamos la entrada del Museo.

Una escalerilla alfombrada descendía, adosada a la pared, hasta el enorme salón edificado al nivel de la calle, para lo cual habíase derribado el primer piso de la casa que, igual al que acabábamos de abandonar, debió de hallarse a un nivel con el vestíbulo. El objeto de esto era dar, evidentemente, una mayor elevación al techo, cuya armazón de vigas de acero y viguetas diagonales era sostenida por dos inmensas columnas. Las antiguas paredes medianeras habían sido demolidas y la habitación ocupaba todo el ancho y longitud de la casa (25 por 75 pies), y su techo se alzaba a unos veinte pies del suelo.

Una serie de altos y emplomados ventanales ocupaba todo el ancho de la fachada correspondiéndose con otra serie de ventanas abiertas en el fondo del salón sobre los armarios de roble. Las cortinas de las ventanas de la fachada estaban corridas y descorridas las otras, mas la luz era confusa allí, porque el sol no penetraba aún en la habitación.

Mientras permanecíamos un momento en lo alto de la escalera, reparé en otra de hierro, de las llamadas de caracol, que, desde el fondo del salón, ascendía yendo a morir junto a una puertecilla de acero situada al nivel de la entrada que acabábamos de franquear.

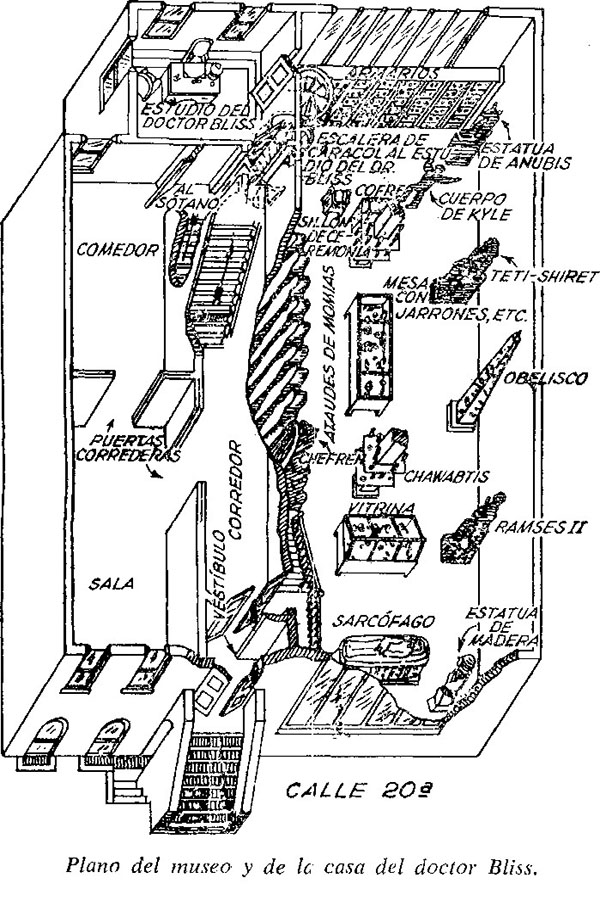

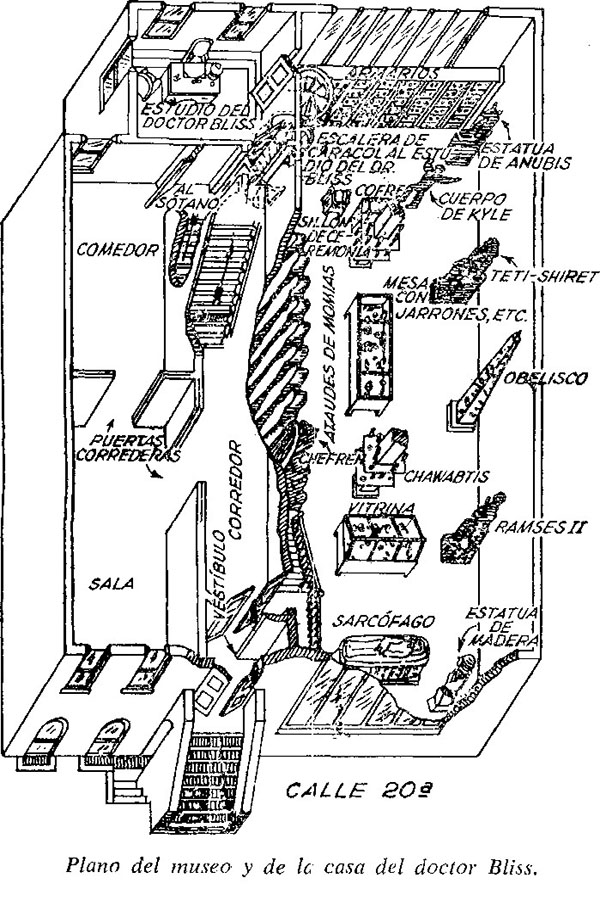

En relación con la vivienda ocupada por los Bliss iba a resultar la disposición del Museo de tan extraordinaria importancia para la solución del asesinato dada luego por Vance, que para que pueda verse con más claridad incluyo en este libro un plano de las dos casas. El sudo del Museo, antiguo basamento de la casa, está, como dije, a nivel con el de la calle, y por ello las habitaciones indicadas a la izquierda del plano están un piso más altas, o sea entre el suelo y el techo del salón.

Mis ojos buscaron en el acto al asesinado, en el rincón opuesto de la sala, pero esta parte del Museo estaba sumergida en la sombra y sólo vi, frente al último armario, una masa oscura, algo así como una figura humana recostada.

Mientras Scarlett y yo aguardábamos en lo alto de la escalera, Vance y Markham acababan de bajar. Una vez en el salón, Vance se dirigió, sin vacilar, a la parte de la fachada, y una vez allí tiró del cordón que movía las cortinas. Estas se descorrieron y la luz penetró a raudales por las ventanas, reemplazando a la semioscuridad reinante. Por vez primera contemplé a pleno sol las maravillas contenidas en el Museo.

Junto a la pared opuesta a mí y en su centro, alzábase un obelisco de diez pies de altura. Procedía de Heliópolis y, según rezaba la cartela, había sido erigido para conmemorar una expedición guerrera de la Reina Hatchap-sut, de la dinastía dieciocho. A derecha e izquierda del obelisco, erguíanse dos estatuas, vaciadas en yeso y pertenecientes: una, a la reina Tetishiret, de la dinastía diecisiete, y la otra a Ramsés II, copia en negro de la tan famosa de Turín, considerada como el más perfecto ejemplar de escultura policromada de la antigüedad.

Sobre ambas, y pendientes de la pared, distinguí varios papiros (resguardados por el cristal de su marco) cuyo fondo, color de naranja marchita, salpicado por las manchas rojas, amarillas, verdes y blancas de los jeroglíficos, ponían una atractiva nota de color sobre el yeso gris oscuro de la pared. Encima estaban alineados cuatro grandes bajorrelieves de piedra caliza que representaban pasajes copiados del Libro de los Muertos y arrancados, en Menfis, a una tumba de la decimonovena dinastía.

Bajo las ventanas de la fachada, un sarcófago de granito negro, de la vigesimosegunda dinastía, extendía sus diez pies de longitud; sus cuatro lados ostentaban inscripciones jeroglíficas y su tapa semejaba una momia: el alma-ave, o Ba, con el cuerpo de halcón y la cabeza humana. Este sarcófago, uno de los más notables que existen hoy en América, procede de una antigua necrópolis de Waset o Tebas, y ha sido llevado allí por el doctor Bliss. Más allá, en el rincón, había otra estatua de cedro, descubierta en Palestina. Representaba un asiático y es una reliquia de las conquistas de Thutmosis III.

Próximo a la escalera donde yo me encontraba, asomaba la majestuosa estatua de Ka-ef-Ra, faraón de la cuarta dinastía, vaciada en yeso negro de París, barnizado y pulido para mejor imitación de la prístina diorita. Esta estatua medía ocho pies de altura, y su expresión digna y vigorosa, así como la soberana serenidad que de ella se desprendía, parecían imperar sobre el museo entero[5]. A la derecha de Chefrén, entre la estatua y la escalera, y ocupando todo el largo de la pared, se alineaban varias cajas de momias, ostentosamente decoradas en oro y brillantes colores. Sobre ellas pendían dos fotografías en color, enormemente ampliadas: una representaba los colosos de Amenhotep II[6]; otra, el gran templo de Amón, en Karnak. En torno de las dos columnas que sostenían la techumbre, reposaban en delicioso desorden y sobre hondas vitrinas una infinidad de chawabtés (figuritas de madera) cinceladas y pintadas de tonos claros. Estas figuritas se descubrieron en la tumba de Meket-Re, canciller administrador de palacio durante el reinado de Nibhetep-Re o Mentuetep II de la undécima dinastía.

Una mesa larga, cubierta por un tapete de terciopelo y colocada entre ambas columnas, sostenía una bella colección de jarrones de alabastro, canopes, jarritas azules, lotiformes, frascos para el kohl de obsidiana pulida y varios recipientes cilíndricos para cosmético, de espato calcáreo semitraslúcido u opaco. En la parte trasera del museo había un cofre achaparrado, ornado de una taracea compuesta de cerámica vidriada, azul, marfil rojo y blanco y negro, y junto a él un sillón de ceremonia, esculpido con un ornamento de flores y capullos de loto.

En una vitrina de cristal, que ocupaba el frente de la sala, mezclábanse pectorales y collares «cloisonnés», amuletos de mayólica, pendientes de concha, ceñidores de oro, cuentas romboides de cornalina y feldespato, brazaletes, ajorcas y anillos, abanicos de oro y de ébano, y, finalmente, una colección de escarabajos que abarcaba desde los primeros faraones hasta la época tolemaica.

A lo largo de la pared y debajo del mismo techo, corría un friso, reproducción de la famosa rapsodia de Pen-ta-Weret, conmemorativo de la victoria de Ramsés II sobre los hititas de Kadesh, en Siria.

Tan pronto como Vance hubo descorrido las pesadas cortinas de las ventanas del frontis, él y Markham, avanzaron en dirección a la parte trasera del Museo. Scarlett y yo bajamos la escalera y les seguimos. Kyle yacía de bruces, en el suelo, con las piernas ligeramente levantadas, los brazos extendidos y como si tratase de rodear los pies de una estatua de tamaño natural que ocupaba el rincón. De esta estatua había yo visto más de una reproducción, pero no conocía su nombre.

Fue Vance quien me ilustró acerca de este punto. Se había quedado inmóvil, contemplando el cuerpo contraído del muerto, y lentamente levantó la vista para fijarla en la escultura. Era esta de piedra caliza y representaba un hombre con cabeza de chacal llevando un cetro en la mano.

—Anubis —murmuró, con el rostro rígido—. El dios de ultratumba… Anubis, Markham, era el dios que rondaba en torno de las tumbas, el que guiaba a los muertos por el Amentet, la morada umbría de Osiris. Juega un importante papel en el Libro de los Muertos; simboliza la tumba y pesaba las almas de los hombres, asignando a cada uno de ellos su residencia futura. Sin su ayuda, el alma no hubiera encontrado jamás el reino de las sombras. Era el único amigo de muertos y moribundos, y ¡aquí tenéis a Kyle, delante de él, en humilde actitud de súplica!

Vance posó la mirada en las repelentes facciones de Anubis; luego, lánguidamente, tornó a fijarla en el hombre postrado, que de no ser por la horrible herida de la cabeza parecía estar prestando humillante obediencia al dios de ultratumba y, en silencio, señaló otra estatua más pequeña que había causado la muerte de Kyle.

Esta estatua tenía unos dos pies de longitud y era negra y brillante. Aún permanecía echada diagonalmente sobre la parte posterior del cráneo de la víctima: parecía haber sido cogida y retenida allí por la concavidad causada por el golpe. Un oscuro e irregular charco de sangre había formado junto a aquel cráneo, y aunque sin dar mucha importancia al detalle, noté que en un punto de su periferia había llegado a ensuciar el pulido suelo de arce.

—Poco me gusta esto, Markham —dijo Vance en voz baja—. O mejor, no me gusta nada. Esta estatua de diorita que ha matado a Kyle es Sakhmet, la diosa de la venganza, el elemento destructor. Es la diosa que protegía al bueno y aniquilaba al malo…, la diosa que mata. Los egipcios creían en su violento poder, e innumerables leyendas mencionan sus terribles actos de venganza.