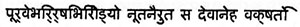

La Rivista Italiana dei Misteri e dell’Occulto

Una ráfaga de viento sacudió la ventana del dormitorio. Unos goterones de lluvia golpearon contra el cristal y al cabo de un instante llegó el sordo estruendo.

Erik Hall estaba sentado en la cama y se había subido el edredón por encima de las rodillas. Sobre la mesita de noche había una botella de ginebra y un vaso medio vacío. Los cansados muelles cedieron bajo su pesado cuerpo, convirtiendo el colchón en una hamaca y, ahora que las nubes de tormenta habían cubierto el cielo, la luz se fue extinguiendo lentamente.

Aquella estúpida fotógrafa no había podido mantener la boca cerrada, todo lo que le había contado estaba allí, en el artículo del Dalakuriren, tergiversado, desvirtuado. La cruz ansada, la llave que abría la puerta al inframundo y, luego, en la parte superior, la foto de su rostro. Ya nadie volvería a tomarlo en serio. Aparecer al cabo de una semana con esa historia de la cruz egipcia que había descubierto en la mina… Había logrado que lo considerasen un maldito payaso.

Erik saboreó el ardiente líquido antes de tragar.

Un maldito payaso; ¿habrían pensado eso las Dykedivers cuando les envió sus fotos de la cruz? Lo había hecho hacía unos días, antes de que apareciera esa birria de artículo, pero aún no había recibido ninguna respuesta. Ni una palabra.

Un súbito resplandor y, tras un instante, estalló la tormenta.

Apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. Cuando volvió a mirar por la ventana, el agua que caía semejaba una cascada negra. Un maldito payaso…

No tenía más que cerrar los ojos para volver a estar en aquella galería y oír el chasquido cuando la cruz se soltó de los dedos del cadáver, y de nuevo trastabillar y caer de espaldas en la fría agua… Produjo un silbido cuando cogió aire para buscar el camino de salida de las profundidades del pozo. Al segundo intento consiguió sacar las piernas por el borde de la cama. Se puso de pie lentamente, intentando conservar el equilibrio, hasta que por fin se atrevió a incorporarse del todo.

El rugido de la tormenta ahogó el chirrido cuando abrió la puerta del dormitorio que daba al salón.

De pronto, sin saber muy bien por qué, se detuvo en medio de la estancia. Intentó no mirar en dirección al rincón donde estaban el traje de neopreno y la cruz envuelta en la toalla granate.

Pero al final no pudo resistirse.

Sacó el hatillo de la bolsa y pasó los dedos por la superficie rizada hasta que rozaron el asa de la cruz. Luego permaneció inmóvil un rato, mirando hacia las ventanas oscuras.

Al pie de la pendiente cubierta de pinos, más allá de la neblina cargada de lluvia, estaba el lago. ¿Y si salía en medio de la tormenta, bajaba hasta allí y dejaba caer la cruz en lo más profundo? Así, por fin, aquella estúpida fotógrafa, las Dykedivers y todos los lectores de ese maldito diario estarían satisfechos. Sí, y luego también podía meterse él y ahogarse, ya puestos. Una cosa era segura: nadie se preocuparía de buscarlo.

Pero entonces se soltaron los nudos de la toalla, dejando al descubierto aquel objeto que ningún ser humano en sus cabales arrojaría jamás a un lago. Erik deslizó los dedos por el óvalo de la cruz mientras oía el repiqueteo de la lluvia. Como si llevara tiempo en una cámara frigorífica, la cruz desprendió un frío que atravesó sus dedos y se propagó a través de la muñeca y el brazo. Erik sintió un repentino e inexplicable anhelo de luz.

Se acercó a la puerta que daba al pequeño distribuidor, salió de la habitación y a continuación desapareció en la oscuridad en dirección a la cocina.

A pesar de que aún no había oscurecido, podía perfectamente ser medianoche, y el resplandor de la lámpara de porcelana apenas iluminaba una pequeña parte de la mesa de la cocina. Erik se sentó de espaldas a la ventana y luego depositó con cuidado la cruz en el centro del pálido círculo de luz.

Medía unos treinta centímetros de largo y, por lo que podía apreciar, estaba hecha de una sola pieza. Sin embargo, su superficie de metal no era completamente lisa, sino que presentaba estrías muy delgadas, una especie de signos demasiado tenues para distinguirlos bien. Lo había intentado con una lupa y una linterna potente, pero sin éxito. Cuando desistió, decidió ocultar aquella cruz fantasmal para no tener que verla mientras esperaba a Titelman. Si es que el muy cabrón llegaba alguna vez.

Miró hacia el bloc de notas que había al lado del teléfono, donde había escrito con lápiz el número del científico. ¿Y si volvía a llamarlo? Pero, un momento, el lápiz…

Cogió el bloc y el lápiz. De vuelta en el círculo de luz, arrancó la hoja con el número de Titelman para guardarlo, aunque hacía tiempo que se lo sabía de memoria. La siguiente hoja que arrancó la utilizó para envolver el mango de la cruz.

Cuando el fino papel estuvo suficientemente prieto, tomó el lápiz y pasó la punta roma por encima de las delgadas estrías ornamentales.

El destello de un relámpago justo a su espalda le hizo apartar bruscamente el lápiz que sostenía y volverse instintivamente hacia la ventana.

La niebla apenas permitía distinguir la verja, y Erik empezó a contar: …ciento uno, ciento dos… En el ciento tres se produjo el estruendo. La tormenta pasaría justo por encima de la casa.

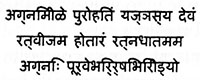

Cuando volvió la mirada hacia el mango de la cruz envuelto en el papel, Erik, que no había dejado de calcar con el lápiz, advirtió que en la fina capa de grafito se dibujaban unos signos sinuosos:

Erik vio que el lápiz se movía a mayor velocidad, como si lo dirigiera la mano de otra persona. Cuando hubo terminado, cogió otra hoja de papel, envolvió de nuevo el mango, le dio la vuelta y procedió a repetir la operación.

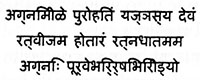

No había manera de frenarlo:

Toda la cruz estaba cubierta de signos, el mango, los bordes, el óvalo… y pronto hubo hojas cubiertas de signos tortuosos esparcidos por toda la mesa.

Erik sacudió la cabeza para quitarse la sensación de que en todo aquello él no era más que una especie de… ¿espectador?

Entonces restallaron dos relámpagos y el estruendo posterior hizo que se detuviera, soltase el lápiz y, poco a poco, recuperara el control sobre sus manos. Lo que más deseaba en ese momento era juntar en el medio de la mesa aquellos papeles cubiertos de signos sinuosos. La débil luz de la lámpara impedía distinguir bien su forma. Lo único que sabía con toda seguridad era que tenía que deshacerse de inmediato de todo aquello.

Al resplandor del siguiente relámpago, arrugó las hojas garabateadas y las llevó hasta la estufa. Una vez allí, se puso en cuclillas, abrió la tapa y las arrojó dentro.

Por fin llegó el trueno.

Erik esperó a que el sonido se extinguiera, encendió una cerilla y la introdujo en la estufa. Al principio no pasó nada, pero al cabo de un instante los papeles empezaron a crepitar y arder.

Se sentó en el suelo delante de la estufa, se rodeó las rodillas con los brazos e imaginó la maldita cruz desapareciendo bajo la superficie del lago. Sí, tenía que hacerlo cuanto antes, no quería volver a tocarla nunca más. Tal vez sólo fuera por efecto del alcohol, pero allí en la mesa había…

Un dolor repentino le hizo volver la cabeza. ¿Qué demonios…?

Se llevó la mano al cuello.

Sintió que algo lo quemaba, una corriente eléctrica, desde la base del cuello hasta la frente. Dirigió la mirada hacia la mesa de la cocina y después hacia la ventana. ¿Había alguien allí?

Lo único que vislumbró fue un vago reflejo de sí mismo, las ráfagas de lluvia habían enturbiado el cristal hasta convertirlo en un espejo. Un nuevo relámpago: ya tenía la tormenta encima.

Se puso de pie y se acercó a la ventana. Respiró hondo un par de veces y miró hacia fuera.

¿Había algo allí?

Al principio todo eran sombras, pero poco a poco sus ojos se acostumbraron y a través de la espesa neblina logró distinguir los contornos del porche acristalado. Dejó vagar la mirada hacia el césped anegado y luego hacia la derecha, hasta que la neblina verdosa se tornó gris. Distinguió la silueta borrosa del rastrillo y los charcos que se habían formado a lo largo del sendero de grava. Allí estaban las hileras de groselleros y más allá, el primer poste de la verja, donde había… ¿una mano?

Una figura negra se elevaba por encima de la verja.

Erik se apartó de la ventana. ¿Era posible que fuese Titelman?

Entonces, como si alguien hubiese bajado el volumen, el estruendo sordo de la tormenta se convirtió en el suave repiqueteo de la lluvia.

Un largo silencio a la espera del siguiente trueno, pero en su lugar empezó a volver poco a poco la luz, trazando un rectángulo blanco sobre el suelo de la cocina. Cuando finalmente se atrevió a asomarse de nuevo a la ventana, Erik advirtió que se había abierto un claro entre las nubes. A través de la neblina distinguió el sol; la lluvia torrencial se había desgarrado hasta convertirse en un fino velo de agua. Y allí, en medio de la llovizna, había… ¿una mujer?

Llevaba un chubasquero de plástico transparente y debajo de la capucha se distinguía la cabeza, medio vuelta hacia un costado. Erik miró de arriba abajo su esbelta figura entre los postes de la verja. En el instante que le llevó dirigir de nuevo la vista hacia su rostro, la mujer había vuelto la cabeza. Sus miradas se encontraron. Era muy joven, y al cabo de un instante, como si hubiera esperado a que él acabase de observarla, dijo:

—¿Signor Hall?

Erik se atrevió a abrir la puerta exterior del porche acristalado. Deslizó sus pies desnudos en un par de zuecos y dio unos pasos hasta los escalones. Miró a la mujer a través de las últimas gotas de lluvia.

Ella lo saludó con la mano.

—Mi scusi, pùo uscire un attimo?

Su voz era muy suave, casi quebradiza. Sin embargo, a pesar de la distancia que los separaba, fue como si hubiera susurrado directamente al oído de Erik, que abrió la boca pero no logró articular palabra. Tampoco sabía qué decir. Ni siquiera sabía en qué idioma se dirigía a él.

—¿Signor Hall? —repitió.

Él se llevó la mano al cuello dolorido y tuvo el presentimiento de que lo mejor que podía hacer era dar media vuelta, cerrar la puerta rápidamente y echar la llave. Pero entonces advirtió que su cuerpo había empezado a avanzar entre los charcos que salpicaban el sendero de grava.

Ella seguía agitando la mano, sonriendo, y allí fuera, en medio de la llovizna que se mezclaba con los rayos de sol, las imágenes de la cruz y las hileras de signos sinuosos en las hojas del bloc palidecieron. Erik se dio cuenta de que, de hecho, estaba devolviéndole la sonrisa y su mano se alzaba en un saludo. Pensó que, al fin y al cabo, no era más que una chica… una chica muy joven, no mayor de veinte años. Y ahora sólo lo separaban unos pasos de ella.

—Scusi per l’intrusione, signor Hall…

La joven le tendió una mano pequeña, y cuando se saludaron Erik vio que de la manga del jersey asomaba el borde de una blusa rosa. Decidió decirle algo.

—Speak english?

Ella se echó hacia atrás la capucha del chubasquero y lo miró con unos ojos verdes con el rímel corrido.

—Oh, sí, por supuesto… —contestó en inglés, y sonrió dulcemente.

Llevaba el pelo corto, casi al rape. Erik bajó la mirada hasta su cuello, siguió las finas venas y casi pudo distinguir su lento pulso. Entonces su voz le hizo alzar la mirada de nuevo.

—Lamento molestarlo, signor Hall. Mi nombre es Elena Duomi…

—¿Elena…?

—Elena Duomi. Trabajo para la Rivista Italiana dei Misteri e dell’Occulto.

Erik se puso tenso. Después de la experiencia con aquella fotógrafa no le apetecía tratar con más periodistas.

—Bien, la verdad es que yo… —empezó Erik.

—Ha sido un viaje muy largo —lo interrumpió la mujer con su inglés vacilante—, y me preguntaba… ¿Me permitiría entrar un momento para hacerle una breve entrevista? Y a lo mejor también podría tender esto en algún lugar para que se seque. —Señaló el chubasquero mojado y volvió a sonreír. Una boca ancha, unos labios turgentes, sin pintar, pero aun así tremendamente atractivos—. ¿Cree que sería posible, signor Hall?

—¿Cómo ha sabido dónde vivía? —preguntó Erik, que estaba junto a la puerta de la verja y tenía la mano sobre la aldabilla.

—Oh, la policía me ayudó. En nuestro primer número publicamos un artículo acerca de l’Uomo Sotto Sale, y desde entonces el interés de nuestros lectores ha sido tan grande… —La chica avanzó un paso hacia él—. Lo llamamos así, l’Uomo Sotto Sale, el Hombre de Sal. Me refiero al hombre que encontró usted allí abajo, en la mina, milagrosamente conservado. Como le he dicho, la policía me ayudó y… —Lo miró de reojo, le cogió suavemente la mano con que él sostenía la aldabilla y lo ayudó a retirarla.

Erik abrió la puerta, vacilante.

—Ya he ido a la mina para echar un vistazo —prosiguió la mujer, dando ágiles pasos por el sendero de grava—. Soy consciente de que debería haberle avisado que vendría, pero una entrevista con usted, signor Hall, para que me cuente cómo llevó a cabo el descubrimiento, sin duda entusiasmará a nuestros lectores. ¡Tendría que ver las cartas al director!

Él volvió a llevarse la mano al cuello dolorido e intentó ordenar sus pensamientos acerca de aquella joven. Al final no pudo más que sonreír e indicarle con un gesto de la cabeza que lo siguiera hacia la casa.

Mientras Elena Duomi se quitaba las botas, Erik se adelantó hacia la cocina. Una vez allí, cogió la cruz de encima de la mesa para no correr el riesgo de volver a hacer el ridículo.

La hizo girar entre los dedos y miró alrededor. Entonces se decidió por la pila de diarios que había al lado de la estufa. Se agachó y la ocultó entre los periódicos. Acababa de incorporarse cuando oyó los pasos de la chica.

Se sentaron a la mesa. Elena abrió su bolso y sacó un pequeño dictáfono que depositó entre ambos. Luego apretó el rec.

—En exclusiva para la Rivista Italiana dei Misteri e dell’Occulto, una entrevista con el buceador sueco Erik Hall.

La periodista italiana empezó a formular preguntas que él ya había contestado decenas de veces, y las respuestas le salían de forma tan automática que Erik pudo tomarse su tiempo para estudiar su rostro.

Al final resultó que no era tan joven como le había parecido en un principio. Había cierto desconsuelo y tristeza en su rostro, y de vez en cuando su mirada parecía insegura, se posaba aquí y allá como si buscara algo.

Sin embargo, muy pronto Erik dejó de tener tiempo para pensar en el aspecto de Elena, porque, por lo visto, los periodistas italianos eran muy meticulosos. A pesar de su inglés titubeante, ella consiguió guiarlo a través de las galerías mientras anotaba comentarios y observaciones que ni siquiera la policía se había molestado en conocer.

Se mostró particularmente interesada en la estancia donde había encontrado el cadáver. Le hizo preguntas acerca de las frases escritas con tiza, aunque ya parecía saber que los versos sobre Nifelheim y Náströndu eran del Edda islandés de Snorre Sturlasson. Y no sólo eso, por cierto. Por sus preguntas pronto quedó claro que sabía bastante más que él sobre las doctrinas satánicas de la antigua Escandinavia, y eso que Erik había encontrado bastante información antes de que la teoría del asesinato de la mina fuese desechada.

En un momento en que ella hizo una pausa, Erik miró a través de la ventana de la cocina y advirtió que estaba anocheciendo. Se preguntó si le costaría mucho convencerla de que se quedara.

—¿Te apetece tomar algo? —la interrumpió en mitad de una pregunta, y sin darle tiempo a responder se puso de pie.

Empezó a abrir y cerrar armarios y cajones y por casualidad encontró unas velas en unos candelabros manchados de cardenillo. Los dejó sobre la mesa, cogió las cerillas y encendió las velas. Luego volvió al armario y sacó las tres botellas de Pata Negra que su madre había dejado allí hacía mucho tiempo. Él prefería el aguardiente cuando quería emborracharse, pero por esa vez podía hacer una excepción.

Descorchó una botella, llenó dos copas hasta arriba y tendió una entre las velas encendidas. Por un instante pensó que Elena rehusaría la invitación, pero entonces ella cogió la copa, musitó un grazie, bebió un buen trago y cerró los ojos.

Cuando volvió a abrirlos, la conversación cambió de carácter.

Empezaron a conjeturar qué habría estado haciendo el hombre de vitriolo allá abajo, en la mina. ¿Qué creía el signor Hall? ¿Qué tenía que decir acerca de los periódicos que habían encontrado? Elena asintió pensativa, diríase que casi sumisa al oír su respuesta, y cuando Erik se pasó al whisky, no puso mala cara.

No era más que una niña, pensó Erik. Una italianita sexy que por algún motivo insondable en ese momento estaba sentada en su cocina.

Poco a poco llegó la noche, y con ella un calor sofocante que, unido a los efectos del alcohol, hizo que el rostro de Erik se perlara de sudor. Acababa de enjugarse la frente con el brazo cuando la italiana sacó de su bolso el recorte de un diario. Era el artículo del suplemento sabatino del Dalakuriren.

—Esto que dice acerca de una cruz, ¿es cierto? —preguntó, señalando el párrafo final.

Erik debió de poner cara de tonto, porque ella se echó a reír.

—Fue uno de los policías quien me lo tradujo —añadió—. Al parecer creía que usted se lo había inventado. ¿Es cierto?

Erik notó que su boca se torcía en una mueca.

—¡Bueno, pues yo al menos le creo! —exclamó Elena—. Además, ya he llamado al director de la revista y dice que esta historia de la cruz lo hace todo mucho más interesante. De hecho, me ha pedido que le lleve una foto.

Erik apenas la escuchaba, su cabeza volvía a estar puesta en la puta fotógrafa del Dalakuriren. Elena volvió a intentarlo:

—Sólo una foto, luego me iré, lo prometo. Me temo que no puedo regresar sin eso.

Erik miró el montón de periódicos que había junto a la estufa.

—Sí, supongo que estaría muy bien que llevase una foto —dijo.

—Lo apreciarían mucho.

Erik se tambaleó un poco al levantarse de la silla. Se apoyó contra el alféizar de la ventana y el sudor empezó a correr por su espalda.

Elena apagó el dictáfono y lo metió en el bolso. Luego se acercó a él.

—¿Puedo ayudarlo? —susurró—. Sólo tiene que decirme dónde guarda la cruz.

Erik sintió su aliento junto al oído y no supo explicarse por qué de pronto estaba tan ansioso. Pero lo que sí comprendió fue que, en cuanto le hubiera enseñado la cruz, ella se marcharía.

—De acuerdo… Pero antes tendrás que hacer algo por mí —dijo, y vio que ella asentía con una sonrisa—. Me acompañarás a tomar un poco el aire fresco, sólo un rato… —Sin esperar respuesta, añadió—: Si me acompañas te enseñaré algo. Luego podrás hacer las fotos de la cruz. Todas las que quieras.

Tardó un poco en comprender que ella había respondido que sí.

Parecía muy frágil cuando la vio esperándolo en el sendero de grava, frente a los escalones del porche acristalado. Cuando llegó a su lado, Erik intentó pasar un brazo por sus hombros, pero ella se apartó. Entonces se oyó pronunciar unas frases incoherentes sobre la casa y su madre, y se sorprendió al ver que Elena se reía y que, por lo visto, había entendido lo que acababa de decirle.

Señaló en dirección a la parte trasera de la casa, y cuando ella se le adelantó Erik sintió que lo único que quería era poner las manos sobre aquellas suaves caderas en movimiento.

Justo detrás de la casa había un pequeño cobertizo, y Erik fue por un par de toallas que expuso a la luz de la luna. Luego le hizo señas a Elena de que lo siguiera hacia la abertura en la verja que conducía al sendero de la pendiente cubierta de pinos.

Llegaron a la linde del bosque y entonces ella se detuvo y miró la luna.

—Quanto è bello.

Por un instante, Elena pareció vacilar, pero cuando Erik le dio un empujoncito en la espalda siguió andando y se adentró en la oscuridad del bosque.

Mientras caminaban uno al lado del otro por el estrecho sendero, Elena empezó a hacerle preguntas acerca de la cruz, qué aspecto tenía, si la había examinado. Luego le preguntó varias veces si había encontrado algo más allá abajo, en el pozo de la mina, que no le hubiera contado a la policía.

Aunque Erik hubiera querido contestar, le habría resultado imposible, porque su garganta se había cerrado como le ocurría siempre que estaba muy cerca de alguien. Buscó a tientas la mano de la italiana en la oscuridad y notó que por un instante rozaba sus dedos. Pero entonces ella apretó el paso y pronto llegó a la cuesta que conducía hasta la orilla del lago.

Los blancos nenúfares cubrían la superficie sedosa hasta el final del embarcadero en forma de T. Normalmente, la floración terminaba en septiembre, pero ese año los pétalos seguían abiertos y los escurridizos tallos desaparecían en las fangosas profundidades.

Erik posó un pie desnudo en los húmedos tablones del muelle y hasta que hubo dado un par de pasos no advirtió que Elena no pensaba seguirlo. Siguió avanzando hasta la escalera de mano que se hundía en las oscuras aguas. Una vez allí, se volvió y, mientras empezaba a desnudarse, vio que Elena continuaba en la orilla, con los brazos cruzados. Desde donde estaba no distinguía su expresión.

—¿Quieres ver la cruz, Elena? —le gritó—. Pues si de verdad lo quieres, tendrás que venir a nadar conmigo. —Y se volvió hacia el lago. Estuvo allí un buen rato, dejando que ella se hartara de mirarlo.

—Signor Hall…

El susurro sonó muy cerca. Pero para entonces su cuerpo ya se había puesto en movimiento y la superficie del agua se precipitó a su encuentro.

No supo cuánto tardaba en hundirse, el alcohol hacía que su cuerpo pareciera una armadura de plomo. Dio un par de brazadas instintivas y emergió a la superficie. Se colocó boca arriba, con los ojos abiertos.

Tras parpadear un par de veces advirtió que Elena estaba desnuda, de pie en el muelle, y vio un vendaje negro en la parte superior de su brazo blanco como la nieve. Entonces levantó los brazos, separándolos de la cintura torneada y del triángulo entre las piernas. Se zambulló rápidamente y nadó en dirección al centro del lago. Sólo cuando empezó a tragar agua Erik se dio cuenta de que tenía la boca abierta. Intentó darle alcance, pero pronto hubo de rendirse, y luego fue como si todo se lentificara.

Elena se mantuvo a cierta distancia, y estuvieron un rato nadando lentamente. Ninguno de los dos dijo nada, y ella no parecía tener prisa. Sencillamente flotaban bajo la luna, a la que le faltaba apenas una rayita para estar llena. Elena nadaba de espaldas, y no parecía que le molestasen las miradas que Erik dirigía a sus ingrávidos pechos.

Pero entonces todo se aceleró de nuevo, y Elena salió del agua. Cogió una de las toallas y se envolvió en ella. Después se alejó de la orilla hacia un pequeño terreno herboso en la linde del bosque.

Erik se apresuró a seguirla. Cuando hubo surcado el agua templada hasta llegar al embarcadero y consiguió subir a éste, tuvo que volver a mirar para asegurarse de que Elena continuaba allí.

Siguió la hilera de húmedas pisadas, dejó atrás la orilla en dirección a la mancha de hierba y pronto estuvo a su lado. Se puso en cuclillas junto a ella y trató de estrecharla en un abrazo. Ella se apartó y con un tono de voz inusitadamente áspero dijo:

—Me ha prometido la cruz.

—Sí, sí —masculló él, y de nuevo intentó abrazarla.

—Entonces cumpla su promesa.

Bajo las largas pestañas sus ojos lanzaban verdes destellos, y tras otro intento vano y torpe de tomarla entre sus brazos Erik se dio por vencido.

Con el pecho desnudo y la toalla en torno a la cintura, Erik echó a andar con paso vacilante hacia la casa. Cuando al cabo de un rato volvió a bajar por el sendero llevaba consigo una botella de vino. La agitó en el aire a modo de saludo, pero al llegar junto a Elena comprendió que el gesto había sido en vano. Ella miraba fijamente el objeto que sostenía en la otra mano: una cruz ansada de color hueso.

—Bentornata —susurró Elena.

Erik depositó la cruz en la palma de la mano que ella le tendía.

Permanecieron un rato sentados a cierta distancia el uno del otro por encima de los nenúfares del lago, la orilla y el embarcadero. Elena seguía desnuda debajo de la toalla, examinando la cruz, mientras Erik bebía vino a morro. Le ofreció la botella, pero ella negó con la cabeza sin apartar la mirada del objeto que sostenía.

Erik no acababa de entender a qué venía tanto interés en aquella cruz. Ella le daba vueltas y más vueltas, como si fuera capaz de interpretar aquellas sinuosas inscripciones. En un par de ocasiones hasta le pareció oír que pronunciaba alguna que otra sílaba, pero en ningún momento vio que abriese la boca.

—Es mi cruz, ¿sabes? Yo la encontré —dijo Erik en voz baja.

Elena se alejó de su lado, y Erik habría jurado que le mostró los dientes como si fuera un animal salvaje. En su rostro, frío y cerrado, no quedaba rastro alguno de amabilidad.

—Y tengo otro pequeño secreto… —continuó Erik, acercándose un poco a ella—. También lo encontré allí abajo. Y nadie más que yo sabe que existe.

Elena apartó la mirada de la cruz.

—Pero eso te costará algo más —añadió Erik—. Un beso. Si quieres verlo, tendrás que besarme.

Elena se cubrió la boca con una mano, reprimiendo una carcajada.

—Un beso —repitió Erik con voz pastosa—. Un be… —Le pasó un brazo por los hombros y acercó su boca a la de ella. Pero entonces recibió un codazo en el vientre, y Elena volvió a apartarse—. Vamos, no es más que un beso…

—¿Dónde? —la oyó decir.

Su voz ya no era condescendiente y zalamera, sino cortante, afilada, mordaz. Erik abrió y cerró la boca un par de veces, y se sintió mareado. De pronto toda la negrura que había dentro de él empezó a subir por su estómago, arrollando todo lo demás.

—Esto tiene un precio. ¿Lo has entendido, zorra?

Se arrojó sobre ella en un movimiento tan brusco que hasta a él mismo lo sorprendió. Encontró sus labios, la obligó a abrir la boca y le metió la lengua. Se puso a horcajadas sobre su pecho y le sujetó los brazos con las rodillas contra la hierba, ya consciente de lo que estaba a punto de hacer.

—Pezzo di merda! —exclamó ella.

Erik le tapó firmemente la boca con una mano mientras con la otra le arrancaba la toalla. Por un instante ella consiguió liberar una mano y darle una bofetada en la mejilla. ¿Cómo era posible que una mano tan pequeña golpease con tanta fuerza?

Entonces Erik perdió la cabeza por completo, percibió de nuevo el hedor de aquella maldita mina, vio ante sí a la fotógrafa del Dalakuriren y sus putas fotografías. Volvió a apretar los brazos de Elena contra el suelo y acercó la entrepierna a su boca.

Pero, justo cuando había conseguido soltarse la toalla de la cintura, fue como si su cabeza explotara. Un sonido intenso y penetrante, como el de una sierra circular, empezó a abrirse camino a través de su frente. Cayó pesadamente hacia un lado y se tapó los oídos, como si así pudiese poner fin a tanto dolor. Unas uñas afiladas parecían hundirse y hurgar dentro de su cabeza. Era como si…

De pronto, tan repentinamente como había llegado, el dolor desapareció. Erik parpadeó y buscó a tientas el cuerpo que estaba a su lado. Pero Elena había huido.

Oyó romperse un cristal.

A pesar de que consiguió incorporarse antes de que Elena se abalanzara, Erik Hall no pudo apartarse a tiempo de la botella rota que se abatía sobre él.

Tampoco sabría nunca que la italiana lo golpeó con tanta fuerza que el afilado borde de cristal le atravesó la sien como si fuera de mantequilla, abriendo una brecha sangrienta a través del ojo y el lado derecho de su cerebro hasta incrustarse en el hueso de la nariz.

La brisa agitó los pinos alrededor del cuerpo que yacía en el suelo. Sólo se oía el suave chapoteo de las olas lamiendo la orilla y, mucho más cerca, un coche acercándose.