4

LA CRUDA REALIDAD

TODO CUESTA DINERO. EL DINERO Y LOS RESPONSABLES DEL DINERO

Mi amigo está preocupado, porque dice que para todo se necesita dinero. Que él ya sabe cómo conseguirlo para su empresa, pero que no acaba de ver claro de dónde lo saca el Estado, de dónde lo obtienen las comunidades autónomas y, sobre todo, cómo se lo gastan. Porque aunque no lo tiene del todo claro, sabe que ese dinero que se gastan es el suyo, y el de otras muchas personas que, como él, trabajan, intentan hacer mucho negocio, gastar muy poco y ahorrar porque eso es lo que les enseñaron sus padres. Y aunque sabe que es una teoría, si pudiera, exigiría a los que gobiernan en San Quirico, en Barcelona, en la comunidad autónoma y en el Estado que justificaran cada peseta (o 0,06 euros) que se gastan.

Esto del gasto no le deja vivir. Mi amigo tiene la manía de la austeridad. Dice que los negocios le han ido bien, que en su casa se vive bien, que sus empleados viven bien, pero que, lo que son dividendos, siempre ha repartido los menos posibles. Todo lo mete en el negocio.

Y me dice: «No sé si estos que nos gobiernan piensan lo mismo que yo. Aunque no lo acabo de entender, a mí me gustaba aquello del presupuesto equilibrado. Cuando oigo hablar de déficit, me pongo un poco nervioso». Porque sabe que el déficit hay que financiarlo. Y que eso de financiar —si es que lo comprende bien, que parece que sí— debe costar dinero. Y piensa, acertadamente, que nadie deja duros a cuatro pesetas, así que antes de deberle dinero a los bancos o a otros «alguien», el ministro o quien se encargue de eso, tendría que pensarlo dos veces, como hace él.

Le propongo dedicar un desayuno a los Presupuestos Generales del Estado. Los bajo de Internet, imprimo dos ejemplares y nos vamos a desayunar.

Entro en el bar de siempre, saludo a los de siempre y el camarero me dice: «Lo de siempre, ¿no?». Nadie se imagina que llevo los Presupuestos Generales del Estado debajo del brazo, porque me mirarían con mucho más respeto. Mi amigo me propone que discurramos según un esquema. No lo dice con esas palabras, pero, como ya lo conozco, estoy casi seguro de que eso es lo que quiere decir. Cree que, si empezamos hablando de nuestras familias y luego «subimos» al Estado, le parece que lo entenderá mejor. Además, añade que sin familias no hay presupuestos ni nada, así que nos vamos a ver qué hacen las familias y luego veremos qué hacen esa suma de familias a la que llamamos España.

Un señor me dijo que eso es la macroeconomía y la microeconomía. No sé qué es, pero si lo pudiera entender, presumiría de que sé macro y micro. Yo, que no entiendo de economía, pero sé leer, creo que cuando hablan de microeconomía hablan de mí, de mi familia o de mi empresa, pero poniéndome un nombre raro y analizando lo que los economistas llaman el comportamiento, o sea, lo que hacemos para comer, producir, vender, cómo lo hacemos y en qué gastamos e invertimos el dinero, y dónde y cómo lo gastamos.

Así que los economistas son como mi amigo y yo, esto es, a la búsqueda de un modelo (en este caso, para saber y poder prever cómo nos vamos a comportar mi amigo y yo, su familia y la mía y nuestras empresas).

La macroeconomía hace lo mismo, pero con todo eso sumado. Es decir, si nuestro amigo el ministro quiere saber la actividad económica del país en un año, sumará la actividad económica de las personas, las familias, las empresas y el sector público. O sea, lo que han consumido, lo que han invertido, lo que han vendido en otros países restando lo que han comprado en otros países y sumando el gasto público. Y eso le dará una cantidad de euros que considerará como el Producto Interior Bruto, cuando haga la contabilidad de su país. Y eso le ayuda a medir la riqueza del país. Y todas esas cosas que suman lo que hacemos, con ciertas condiciones, dan una serie de índices macroeconómicos que se utilizan para elaborar la contabilidad del país y poder compararla con otros. Es importante, porque esos indicadores se utilizan también como ayuda para confeccionar los presupuestos, de los que hablamos ahora.

Como mi amigo no suele perder el hilo, me dice que de acuerdo, pero que volvamos a los presupuestos: «Les llamaremos PGE, para no andar repitiendo constantemente nombres largos». Y vuelve a repetir lo de «estos que nos gobiernan». Entonces le explico que lo que vamos a discutir no es lo de estos que nos gobiernan, sino lo que estos que nos gobiernan quieren conseguir (los ingresos) y cómo se lo quieren gastar (los gastos). Le digo que, si en vez de estar «estos» en el gobierno estuviesen los «otros», el razonamiento sería igual de válido.

O sea, que para empezar, hablaremos de los PGE y nos olvidaremos de si gobiernan los de derecha, los de izquierda o los de centro más o menos escorado hacia un lado u otro. Todos necesitarán unos ingresos y todos se los gastarán.

Lo que pasa es que en la manera de ingresar y en la manera de gastar se notará que lo hacen con criterios distintos, según la ideología de cada uno. Según las ideologías y los compromisos que hayan adquirido.

A mi amigo le gusta ir por fases. Sonríe y dice: «Hasta aquí, clarísimo». Y apunta algo en su servilleta. Hace tiempo que no me enseña lo que apunta. Sospecho que, a la hora de cenar, le pega unos rollos enormes a su mujer que a él le sirven de repaso y a ella de preparación infalible para el sueño.

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE MI CASA (PGC)

Y empezamos a hablar de estas cosas. Y le explico que hace poco estuve conversando con mi mujer, recordando nuestros primeros meses de casados. No teníamos todavía hijos. Aunque no venga a cuento, quiero deciros que a los dos se nos ha olvidado lo que era vivir con aquella tranquilidad, aunque, en confianza, debo añadir que, cuando veo por casa a nuestros doce hijos, sus mujeres y maridos, y nuestros treinta y ocho nietos, pienso: ¡bendita intranquilidad!

Mi mujer me dijo: «¿Te acuerdas de cuando tú y yo inventamos los Presupuestos Generales del Estado?».

Mi mujer es una persona con mucho sentido común, que no suele decir cosas que no tengan una cierta base. Como pongo cara un tanto de extrañado, me explica el proceso:

- Cobrábamos el sueldo, 8.000 pesetas (como se dice ahora, «de aquellas»). O sea, unos 50 euros, redondeando para arriba.

- Las repartíamos en sobrecitos:

- El sobrecito de «Comida».

- El de «Servicio» (la Sofi).

- El de «Transportes» (muy poco, porque no teníamos coche).

- El de «Médicos y Farmacia».

- El de «Diversiones».

- El de «Varios». Aquí se incluían:

- Lo que dábamos a organizaciones que nos parecían buenas.

- Imprevistos.

- Os extrañará que no pongamos «Teléfono», pero en aquellos tiempos, aunque no os lo creáis, no existían los móviles y utilizábamos muy poco el fijo. Eso sí, gastábamos luz y agua que, como era muy barata, poníamos en «Varios».

- Tampoco hemos puesto «Hipoteca» porque, como yo era hijo único, mi madre nos había comprado un piso, que le había costado 250.000 pesetas (de aquellas).

Y empezamos a vivir. Mi mujer se quedó en estado en seguida, con lo que el sobrecito de «Médicos» fue insuficiente y echamos mano del de «Varios». El sobrecito de «Comida» se fue gastando a más velocidad de la prevista, con gran consternación de mi mujer, que me decía: «No sé en qué gasto el dinero». Como los «Imprevistos» se habían agotado, empezamos a tirar del dinero de «Diversiones». Para evitar tocar el sobrecito de «Servicio», le pagábamos a la Sofi en el momento en que llegaba el sueldo.

Aguantamos así unos meses. Al final del año volvimos a hacer lo mismo, pensando que me subirían el sueldo un 7%. Resultó que me lo subieron solo un 3%, con lo que hubo que repetir la operación.

En mi casa estaba mal visto pedir créditos y nunca se nos ocurrió ir a pedir algo al banco, porque ¿qué hubiera dicho mi madre?

Oyéndome hablar, a mi amigo se le ilumina la cara: «¡Pero si mi mujer y yo hacíamos lo mismo!».

Y luego se pone serio y dice: «Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando?».

Le digo: «Tiene que ver, y mucho».

Lo he experimentado muchas veces. Cuando pongo cara de sabio y le digo cualquier cosa, se calla y me mira con admiración. Lo que pasa es que después tengo que seguir exprimiendo mi sabiduría, que es bastante limitada.

Y como mi amigo es de pueblo, pero de tonto no tiene nada, no le puedo colar cualquier bobada, diciéndole frases en inglés.

Con prudencia, voy hablando. «Con prudencia» quiere decir que procuro estar seguro de lo que digo, y que si de algo no estoy seguro me lo callo. Con ello consigo que, a lo sumo, me diga que mis explicaciones son incompletas, pero no que me diga que son totalmente erróneas. Como la parte incompleta procuro rellenarla si soy capaz, cada desayuno voy con cosas nuevas, por lo que mi amigo se queda admirado de mi capacidad de aprender.

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y LA CUENTA DE LA VIEJA

Voy hablando y digo: «Mira, el Estado es como una familia. Tiene unos ingresos y unos gastos. Si los gastos son iguales a los ingresos, se dice que el presupuesto está equilibrado. Si los ingresos son superiores a los gastos, se dice que hay superávit, y si son inferiores, que hay déficit».

Miro a la cara a mi amigo y, por su expresión, me parece que mantengo mi prestigio. Intento seguir y le digo que:

- Los PGE se hacen en el último cuatrimestre del año, para poder empezar el año siguiente con un plan de ingresos y gastos concreto.

- El plan concreto consiste en decir:

- Tendré tantos ingresos, que vendrán de tales sitios.

- Me los gastaré en estas cosas.

- Como consecuencia, habrá una de estas posibilidades:

- Equilibrio (lo había calculado bien y me he portado bien).

- Superávit (ha habido más ingresos o ha habido menos gastos, o las dos cosas).

- Déficit (he estirado el brazo más que la manga).

- En el caso del superávit, puedo hacer una de es tas dos cosas:

- Ahorrar.

- Gastármelo, en todo o en parte, en cosas que me hacen ilusión y que, en principio, no pensaba hacer este año. O gastármelo en cosas que no me hacen ilusión, pero que son necesaria para, por ejemplo, seguir en mi silla.

- En el caso del déficit, puedo hacer una de estas dos cosas:

- Echar marcha atrás y adecuar mis gastos a mis ingresos.

- Con una cierta alegría, pedir un crédito a un banco, o, si soy más prudente, pedirle unos euros a mi abuela, aprovechando que soy su nieto preferido. El crédito del banco tiene el inconveniente de que hay que devolverlo y el de la abuela, tiene la ventaja de que, con un poco de suerte, no.

Cuando mi amigo pone cara de que «esto lo he hecho yo toda mi vida», le contesto que eso y nada más que eso, son los Presupuestos Generales de Estado.

Pero

- Como es natural, la familia de unas cuantas personas es más fácil de gobernar que una de cuarenta y seis millones.

- Cuando los hijos se han casado y tienen sus familias, las relaciones entre la familia original (la de los padres) y las de los hijos pueden ser más complicadas. Las madres siempre echan la culpa de las cosas malas a «los de fuera», o sea, a los que se casaron con sus hijas y a las que se casaron con sus hijos. Supongo que, por eso, al Estado que está obligado a llegar a acuerdos con las comunidades autónomas le llaman papá Estado, y no mamá Estado.

- Cuando un hijo tiene más necesidades que otro, a los padres se les ablanda el corazón y siguen aquel principio tan sabio de que «justicia es tratar de modo distinto a hijos distintos». Porque supongo que estaréis de acuerdo en que cada hijo es cada hijo y, aunque tengan el mismo aire de familia, son muy distintos entre sí, gracias a Dios. A mí me costó unos años darme cuenta de eso y por eso lo pongo aquí, para que no perdáis el tiempo descubriendo cosas que ya están descubiertas.

- Cuando un hijo es más manirroto que otros, a veces el padre se pone serio y dice: «Se acabó». Lo que pasa es que ese hijo llora, la madre se ablanda y, al final, algo cae, con protestas de los otros hermanos, a los que no les acaba de gustar eso de la solidaridad.

- Lo peor es que, a veces, el hijo «chantajea» un poco a los padres (lo del «chantaje emocional» del que suele hablar bastante mi mujer) y dice que, si no le dan lo que pide, no irá a la cena de Navidad o dirá a todos que a fulanito le han dado más.

O SEA, PARA QUE NOS ENTENDAMOS PASANDO DE LA FAMILIA AL ESTADO:

- En España nos hemos organizado con un Gobierno central (GC) y unas comunidades autónomas (CCAA), cada una con su gobierno.

- El GC ha hecho transferencia a las CCAA de algunas cosas. Algunas de esas cosas son muy importantes. Y necesitan que, además de darles la responsabilidad, les den el dinero para que las hagan.

- A mí esto me ha sucedido hace muy poco. En San Quirico tenemos una piscina que siempre ha estado verdosa y sucia. Este año le dije a un hijo mío: «Tú te encargas de que la piscina esté bien». Él me con testó: «De acuerdo, pero me darás el dinero que necesite». Me hizo un presupuesto de lo que iba a costar (tema importante), me pareció razonable y se lo di. La piscina, sorprendentemente, está limpia y se han podido bañar todos los nietos que han aparecido por allí. Por la noche, mi hijo enciende las luces y nos parece que estamos en Beverly Hills. Hablando a lo culto, «le he transferido una responsabilidad, con el dinero correspondiente».

- Si el dinero que me pedía no me hubiera parecido bien, hubiera discutido con él. Si esa cantidad de dinero se hubiera debido a que mi hijo quería traer a seis personas de la familia de su mujer con el fin de que se bañaran todos los días para comprobar que la piscina estaba bien y para realizar ese trabajo les hubiera asignado un sueldo, otros hijos míos podrían haber protestado, y con razón. Y yo no le hubiera transferido esa responsabilidad.

- Si, además, mi hijo, con la familia de su mujer, me hubiera organizado una manifestación delante de mi casa de San Quirico con pancartas que dijeran: «La piscina, para quien la trabaja», me hubiera molestado bastante.

- Si mi casa fuera una democracia y de los votos de ese hijo y de la familia de su mujer dependiera que yo siguiera siendo el cabeza de familia, las cosas se me complicarían bastante.

- Si, además, esto me sucediera con los doce hijos, el lío sería sublime.

Y le digo a mi amigo: «Pues imagínate lo que puede ocurrir con diecisiete comunidades autónomas». Y repasamos muy brevemente lo que sucede:

- Que unas son más ricas que otras.

- Que a unas les van las cosas mejor que a otras.

- Que unas administran mejor el dinero que otras.

- Que unas tienen unas ilusiones y unas ambiciones (nobles e innobles) que pueden chocar con las de otras.

- Que todas quieren que a ellas les den, como mínimo, tanto como a las demás.

- Que, para cumplir con todo, las CCAA van con tratando personas, porque hacen falta para administrar las transferencias que les llegan.

- Le digo a mi amigo: «Estos son los famosos ‘funcionarios’». Y mi amigo, que sabe que para gestionar su empresa necesita algunas personas preparadas —no más de las necesarias— frunce el ceño y dice: «Supongo que contratarán a los que necesiten, y ni uno más, ¿no?». Yo le contesto que, por supuesto, eso es lo que deberían hacer. Y salgo como puedo de ese camino. Seguimos.

- Así que convenimos poner que alguna comunidad autónoma puede pensar que a otra se le va la mano en el número de personas que contrata. Y lo mejor empieza a contratar también gente en una especie de carrera por la ineficacia.

- Que otra comunidad autónoma puede pensar que esas personas se buscan principalmente entre las familias de los que gobiernan.

- Que el Gobierno central puede hacer promesas electorales que luego ha de cumplir, y eso cuesta dinero.

- Que las CCAA pueden hacer promesas electorales que luego han de cumplir, y eso cuesta dinero.

- Que el Gobierno central tiene una ideología determinada, en virtud de la cual gasta en cosas que «los otros» no gastarían («los otros» gastarían en otras cosas).

- Que hay CCAA que tienen la misma ideología que el Gobierno y otras que tienen la contraria y otras que tienen una mezcla de las dos y de tres o cuatro ideologías más.

- Que, como las CCAA pueden aportar votos al Gobierno central, exigen: «Si me das esto te ayudo. Si no, no te ayudo». Que incluso aprobar los PGE puede costar dinero. «O sea, que compran votos con mi dinero», dice, un poco decepcionado.

- Que esto lo hacen las que tienen la misma ideología y las que tienen la contraria. Y las demás.

Y cuando ya tengo suficientemente desmoralizado a mi amigo, le digo: «Y así, ad infinitum». Y como se le ha olvidado el latín que estudió en el colegio, se hunde más y dice aquella frase tan famosa: «Contra Franco, vivíamos mejor».

Para tranquilizarle le digo que para poder hacer un juicio sobre los PGE, lo mejor es que inventemos, él y yo, un método de análisis de los PGE.

Como, además de tranquilizarle, quiero animarle, porque le veo muy alicaído, le digo que cuando hayamos inventado el método, igual lo podremos patentar y forrarnos, vendiéndolo por ahí. No le acabo de convencer. Me parece que no confía demasiado en la labor creativa de nuestros dos cerebros trabajando juntos.

También para animarle, le comento que el método debe ser muy simplón, de modo que si nos lo aprendemos nos pueda servir para analizar, año tras año, los PGE que los sucesivos gobiernos nos vayan presentando. No le digo que será útil in aeternum, para no aplastarle más con mis conocimientos de latín que, por cierto, están ya a punto de acabarse con estas dos frases…

Para empezar, le indico que hay que fijar unos principios generales. Se nos ocurren tres:

- De donde no hay, no se puede sacar.

- Cuando se conduce, lo mejor es no distraerse.

- Estirar el brazo más que la manga puede no ser prudente.

A mi amigo se le iluminan los ojos, porque dice que eso es exactamente lo que le decía su abuela. Lo que pasa es que tiene sus dudas respecto a la sofisticación del método y me pregunta: «¿No estaremos inventando la cuenta de la vieja?».

Le contesto con otra pregunta: «¿No será que todo lo que no se pueda explicar con la cuenta de la vieja es falso?».

Ya sé lo que estáis pensando: que lo que acabo de decir es una exageración. Lo es, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que, en cuestiones de economía que nos afectan a todos y cada uno de los cuarenta y seis millones de personas que vivimos en este país, es mejor hacer un esfuerzo por explicarlas de un modo muy claro, porque si no, se corren tres peligros:

- Pensar que alguien no nos quiere contar la verdad, y que para eso lo explica con cara muy seria, de una manera prácticamente ininteligible por parte de las personas no especializadas, que debemos ser algo más del 98% del número total de habitantes.

- Pensar algo peor: que es alguien no sabe del tema, que se ha aprendido una serie de frases hechas, que ha ensayado ante el espejo y su familia lo que va a decir y que luego nos lo ha soltado, sin aceptar, como es natural, ninguna pregunta, porque, a poco que se le rasque, se verá que su ignorancia es supina, que no sé exactamente qué quiere decir, pero que me suena a mucha ignorancia.

- Pensar algo mucho peor: que ese alguien no sabe y, además, nos quiere engañar.

Al llegar al punto tres, mi amigo de San Quirico dice tres inconveniencias, supongo que una por cada punto, que, por educación, no puedo reproducir aquí, pero que manifiestan claramente cuál es su estado de ánimo ante semejantes posibilidades.

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (PGE) (I): DE DÓNDE NOS SACAN EL DINERO

Cuando se trata de hacer un presupuesto, es muy bueno empezar por los ingresos.

En una familia los ingresos pueden ser:

- Los sueldos fijos que entran.

- Las facturas que presentamos, si somos autónomos.

- Los alquileres que nos pagan por dos pisos que heredamos.

- Los dividendos que cobramos por las acciones que también heredamos.

- «Chapucillas» que hacemos (unos llevan la contabilidad de un amigo, otros le hacen un estudio que les ha encargado, otros cobran propinas, otros intentan vender alguna propiedad para cobrar una comisión, etc.).

- Unos dineros que nos manda nuestro suegro para Navidad.

- Y no sé si alguna cosa más.

Cuando llega final de año, pensamos cuánto nos subirán el sueldo, cuánto nos enviará el suegro, cuántos dividendos cobraremos, etc. Y sumamos y decimos: «Este año van a entrar tantos euros. Como el año pasado entraron tantos, si resto los tantos previstos de los tantos del año pasado, me sale lo que voy a cobrar de más. Y si divido esa cantidad por lo que cobré el año pasado y lo multiplico por cien, diré que el año que viene voy a cobrar, por ejemplo, un 3% más que el año pasado».

Mientras tú yo hacemos eso, el ministro de Economía está haciendo lo mismo. El ha empezado antes —en septiembre o así—, porque tiene que hablar con más gente. Pero hace lo mismo que tú y que yo. Y, al final, pone cara seria y dice que se prevé para el año próximo un crecimiento del 3 %, antes de encomendarse a todos los santos para que de verdad sea ese 3%. Lo que pasa es que como él tiene que ponerse delante de la televisión, dice cosas como que «los presupuestos se convierten en el resultado final de una estrategia de acción colectiva, definida en función de las relaciones entre las diversas fuerzas políticas y sociales del país», lo que significa que tanto en los ingresos como en los gastos tiene que tener en cuenta a todos los hijos que tiene, los parientes cercanos y algún que otro lejano. Pero como es ministro, lo tiene que decir para que no se entienda. Que para eso también le pagan.

Los ingresos del ministro, mejor dicho, del Estado cuyas cuentas lleva el ministro que lo representa, pueden venir de:

- Lo que nosotros ganamos. De nuestro sueldo, nuestras facturas, de los alquileres que cobramos, de los dividendos que cobramos de las acciones del abuelo, de las «chapucillas» en blanco que hacemos (las negras no las ve el ministro ni nadie). Y ahí también cuentan los dineros que ganan los que no viven en España pero tienen ingresos que se originan aquí.

Todo ese dinero lo enseñamos al ministro, que dice: «Bien, de todo eso que has ganado tienes que dar al Estado un tanto por ciento». Y ese tanto por ciento será mayor cuanto mayor sea el dinero que ganas. Es facilón y simple. Así que cuando llega el momento, declaramos la verdad y pagamos. Y esos son los ingresos que el ministro cree que cobrará por el IRPF.

- Porque Hacienda somos todos, como se decía antes. Y ese todos también incluye nuestras empresas y lo que ganamos con ellas. Y sobre esos beneficios, el Estado también se lleva una parte. Eso mi amigo lo tiene muy claro, porque, a pesar de que algún año no le ha ido bien del todo, como trabaja como una mula, sabe que con ese trabajo está ayudando al Estado a ingresar. Y parece que no le importa. Pero se queda pensativo un momento y dice: «Así que si ese señor de Illinois, el de las hipotecas, hace que gaste menos el señor de Mataró en calcetines, que hace que el autónomo que se los vende gane menos dinero, los ingresos del Estado serán menores». Le respondo que sí, y que si el señor que hace los presupuestos es una persona con cabeza y sentido común, tendrá en cuenta todo eso cuando piense sobre los ingresos que va a tener. «Exactamente igual que pensamos tú y yo sobre los ingresos familiares. Y que si no es realista en los ingresos, el presupuesto que presente será irreal, como ocurre en tu casa y en la mía».

- También incluye aquí lo que el Estado se queda cuando heredamos o cuando hacemos una donación a nuestros hijos o familia estando vivos. Y también lo que pagamos por tener cosas, o sea, por nuestro patrimonio.

Esto ya le hace menos gracia a mi amigo, que siempre le ha parecido que pagar impuestos por lo que tiene, que compró con lo que ganó, y por lo que ya pagó impuestos, es una manera de que «le quiten» más dinero del que deben. Pero bueno, como estamos todavía empezando a explicarlo, le digo que sí, pero que sigamos, porque esto no lo arreglaremos, pero a lo mejor lo entendemos.

- Y con todo eso y otros ingresos por cotizaciones que hacen los empleadores y los empleados del Estado y otras cosas, el ministro se va a la cama con una serie de ingresos que él llama «impuestos directos» y que tienen mucho que ver con lo que gana la gente y las empresas. Así que si hay crisis y el ministro no es un «dinamitero loco», lo que presentará deberá tener algo que ver con la realidad que estamos viviendo…

Mi amigo me para y dice: «Oye, hasta ahora lo entiendo. Pero me quedo preocupado. Porque yo he vendido menos este año. Y he ganado menos. Y como yo, mucha gente. ¿Y si ese se equivoca? ¿No se le ocurrirá subir los impuestos para tener más dinero?». Y le respondo que para el año que viene creo que no, pero que cuidado, esa es una tentación que tienen todos, porque eso que hemos despachado en cuatro líneas son más de la mitad de los ingresos de todo el Estado.

- Como creo que quiere seguir haciéndome preguntas que no sé contestar, pienso que lo mejor es pedir un vaso de vino y seguir por los ingresos.

«Por el dinero que vas a pagar (porque hoy invitas tú) por ese vaso de vino, el del bar va a pagar una parte al Estado por los beneficios. Eso es lo que me has dicho tú. ¿No te sabe peor el vino ahora?», dice mi amigo, partiéndose de risa.

Y le digo que no, que es mucho peor. Que ese vino además tiene un impuesto especial por eso, por ser vino. «¡Qué dices! ¿Hay un impuesto sobre el vino?», y le respondo que sí, pero que tenemos que ir por orden. Que ya llegaremos.

El Estado también recauda por lo que consumimos, por el vino, la gasolina, el bocata de jamón ibérico, el traje que te compras y las zapatillas de deporte con las que suele ir a trabajar mi amigo.

O sea, que cobra por lo que consumimos ordinariamente. Y dependiendo del tipo de cosa, le pone un porcentaje determinado u otro. Y eso no solo con las cosas, sino con los servicios. Es decir, que si mi amigo me cobrase por la cantidad de cosas inteligentes que me dice, me presentaría una factura y la subiría con un tanto por ciento.

«¡Eso es el IVA!», exclama mi amigo. Hay que ver lo rápido que se entiende algo cuando lo has pagado varias veces todos los días. Y sí, le digo que sí, eso es el IVA, al que también se llama Impuesto sobre el Valor Añadido.

¡Vaya nombre raro!, exclama. Y yo, que también creo que es un nombre raro, callo antes de seguir explicándole cosas a mi amigo.

- Además del IVA, pagamos otras cosas de lo más normal. Y aquí llegamos al vino que estamos tomando, la gasolina o los puros que se fumaba mi amigo cuando le dejaban fumar y otras cosas, como algunos medios de transporte y energía. Y todo eso tiene consideración de «especial» por el Estado. Lo que significa a nuestros efectos que tenemos que pagar más dinero si, por ejemplo, queremos darnos el lujazo de… poner gasolina para ir a trabajar.

«O sea, que por vivir hay que pagar al Estado», dice mi amigo. Y le contesto que sí, bueno, más que por vivir, por gastar. «O sea, por vivir», insiste. Y le respondo que sí, pero que bueno, que tampoco hay que ser exagerado, pensando que de exagerado no tiene nada. Y claro, en esta tesitura ya no me atrevo a contarle que si amplías capital o vendes o pagas el seguro de vida también pagas al Estado como algo «especial». Eso me lo callo…

Y todas esas cosas que se relacionan con el consumo y otras más le llaman «impuestos indirectos», para que lo entendamos.

«Cuidado, cuidado. Si antes estaba preocupado, ahora lo estoy mucho más. Compramos menos cosas porque tenemos menos dinero. Además, los bancos andan apurados y no nos dejan. Y esta mañana he leído que se venden menos coches, menos lavadoras ¡hasta menos peines! ¡Menos de todo! Y eso significa que estos tíos van a ingresar menos Leopoldo, que estos nos suben los impuestos de verdad, los que nos hacen pupa. ¡Hazme caso!».

Le digo que sí, que es cierto que los ingresos del Estado se apoyan mucho en dos cosas que ahora tienen muy mala pinta: lo que ganamos trabajando y lo que gastamos consumiendo. Porque la crisis lleva eso: a que haya más parados y a que la gente se lo piense tres veces antes de gastar. Y que si le sumas que los bancos han cerrado los grifos, y que la gente aunque quiera no puede consumir, el ministro sabe que tiene un problema. Y tú y yo. Y que eso se veía venir. Y que como se veía venir había que haber sido muy prudente a la hora de haber adquirido algunos compromisos. Porque, simplemente, no los podrás cumplir.

«Así que cuando el jefe del cotarro (así llama al presidente del Gobierno) se nos planta delante y nos dice que ¡a consumir!, ¿no sabe lo que dice?», pregunta. Y le digo que no lo sé, pero que debería saberlo. Creo que lo que quiere es que, a pesar de todo, salgamos a gastar. Pero yo, como mi amigo, pienso que se referirá a algo distinto de dinero, porque de eso hay poquico. Y como no soy capaz de saber a qué se refería, seguimos.

Esa es la parte del león. Y con esa parte del león no habría que jugar. Y llamo jugar a hacer previsiones irreales. Porque reales sin duda serán los gastos que comprometas. Esos, como pasa en tu casa y en la mía, no hay manera de no pagarlos.

- Y aunque si lo comparamos con lo que ingresa por los impuestos es menor, también el Estado cobra por otras cosas, como por dejar que utilicen propiedades o derechos públicos (o sea, nuestros, o sea, del Estado), o por prestar algunos servicios y otras actividades.

- También cuenta el ministro con otros ingresos que le transfieren las empresas que son de su propiedad (que se llaman empresas públicas) y otras entidades y organismos públicos y algunos no públicos. También lo que le envían las comunidades autónomas…

«Frena, frena, ¿que envían las comunidades autónomas…?», pregunta. Sí. Algunas comunidades tienen acuerdos específicos con el Estado en la gestión de impuestos y a cambio de eso pactan una cantidad, por ejemplo, el «cupo vasco».

Y aquí también cuenta con lo que envían de Europa, partida que fue muy grande hace algunos años y que ha ido disminuyendo a medida que España se ha desarrollado. Y a esto suma otras transferencias.

- Y como en nuestra familia, pero a lo grande, ingresa las rentas por el patrimonio que tiene él y los organismos públicos y los intereses de inversiones financieras, de préstamos que ha hecho y, como nosotros, los dividendos y participación en beneficios. Y el dinero que saca por vender terrenos, solares y otras cosas de su propiedad.

Y esto es lo que el ministro espera ingresar el año que viene. Y ese es el dinero con el que él prevé contar para mantener la estructura de su casa, invertir y hacer todo lo que le hace ilusión o necesita hacer. Exactamente como en nuestra casa.

Y una vez visto lo que ingresará, se mete con los gastos.

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (II): EN QUÉ GASTAN NUESTRO DINERO

Los desembolsos son de dos tipos:

- El gasto.

- La inversión.

Así, cuando hablamos del presupuesto familiar, hacemos una previsión de lo que vamos a gastar y de lo que pensamos invertir.

Hacemos una previsión de lo que vamos a invertir. Por ejemplo:

- Lo que vamos a pagar de hipoteca porque un día decidimos hacer una inversión y comprarnos un piso y nos endeudamos para treinta años. (Es como si lo pagásemos a plazos).

- Lo que vamos a pagar por un cuadro que nos gusta y que pensamos que el día de mañana valdrá más y nuestros herederos podrán venderlo.

- Lo que vamos a pagar por un cuadro horrible, que no nos gusta, pero que es de un pintor cuya cotización está subiendo y que nos quitaremos de encima en cuanto suba un poco más.

Al fin y al cabo, dice mi amigo, todo sale del mismo bolsillo.

Una vez que ya tenemos previsto lo que vamos a ingresar, hacemos la previsión de lo que vamos a desembolsar.

«Fíjate —le digo a mi amigo—, que no hablo de ‘gastar’, sino de ‘desembolsar’, o sea, de sacar de la bolsa».

Mi amigo no acaba de comprenderlo: «¡Pero si es lo mismo!».

Pues no, no es lo mismo. Una cosa es lo que se gasta y otra lo que se invierte, aunque las dos acaban en un desembolso, o sea, en meter la mano en el bolsillo y sacar los euros correspondientes. Lo que pasa es… Como mi amigo pone cara de no entenderlo, tiro de servilleta y escribo:

- Gasto es lo que se gasta, es decir:

- La comida.

- La bebida.

- El servicio.

- Los donativos.

- El transporte.

- Las cenas fuera de casa.

- El cine.

- Y así, otras muchas cosas.

- Todas tienen la característica de que, después, no queda nada.

- Gasto es lo que se gasta, pero después queda algo: una joya, un bolígrafo, una corbata, un pañuelo de seda, unas gafas Ralph Lauren compradas en el top manta o el último disco de Bisbal comprado, si se puede, en El Corte Inglés.

- Inversión es lo que se invierte, o sea:

- Un piso.

- Una casa.

- Un cuadro que se compra para esperar a que suba su valor y venderlo.

Y al ministro, cuando presenta los presupuestos, le pasa lo mismo que a nosotros, solo que él lo hace más gordo todo.

Y si nosotros para hacerlo tenemos en cuenta cómo está organizada nuestra casa, de dónde viene el dinero, cómo lo gastamos y las cosas que queremos conseguir, el ministro hace exactamente lo mismo.

Y entonces presenta el dinero que se va a gastar de acuerdo con la organización del Estado (de su casa):

- Y eso lo ordena por «sobres» y a cada sobre le pone un nombre (el ministro no puede llamarles sobres, así que, para que solo lo entiendan él y otros muy listos, los llama «secciones», pero si miras las secciones se parecen sospechosamente a «sobrecicos», que ordena de una manera determinada y que nosotros desordenaremos para entendernos).

- Y los desordenaremos poniéndolos en dos montones: el montón de las cosas que hay que pagar «caiga quien caiga» (como nosotros con nuestra hipo teca, colegios o luz) y otras cosas que hay que hacer con el dinero que nos quede después de pagar esas cosas, de acuerdo con los ingresos que esperamos y con lo que estemos dispuestos a endeudarnos. A ese otro montón le llamaremos «montón de las cosas que queremos hacer».

Y ahora nos pondremos en la piel del ministro, porque sí hay que reconocerle que para contar los ingresos hace un trabajo respetable la mayoría de las veces, de previsión razonable en función de una serie de cosas como la cantidad de gente que va a trabajar, lo que vamos a pagar de impuestos, etc.

- El montón de las cosas «caiga quien caiga» le hace sudar tinta al ministro. Porque resulta que le ha salido un hijo respondón (alguna comunidad autónoma) y le ha dicho que ni crisis ni gaitas, que haber hecho los deberes y que si no, no haberle prometido el oro y el moro. Y que si no cumple lo que le dijo, se enfadará y no le ayudará a aprobar los presupuestos. Y que le vayan dando tila al ministro y a su Gobierno, panda de «troleros». Y de paso, que le vayan dando también morcilla al resto de hijos, que ni son hermanos ni nada, y que yo a lo mío y a mis circunstancias. Y como esos resulta que son imprescindibles para aprobar los presupuestos, el ministro (el Gobierno) le dice que vale. Que le dará más dinero. Con lo que:

- Tiene menos dinero para el «montón de cosas que queremos hacer», por lo que empieza a mirar con ojos de recorte a los ministerios (los de relleno y los de verdad).

- Consigue enfadar a los dieciséis hijos restantes, que le llaman de todo al otro hijo, desde chantajista hasta insolidario. Eso, lo más fino. Y cobarde y mentiroso al ministro, al que le gustaría, por un momento, tener un único hijo (tentación que les ocurre a muchos padres a lo largo de su vida). Pero ahí están todos. Pero son diecisiete. Familia numerosa, enfadados algunos con otros, y todos peleones como ellos solos.

- Los ministerios de relleno le dejan frío a nuestro amigo el ministro porque sabe que son sueños de una noche de verano. Y es que a su jefe de vez en cuando se le ocurren cosas, se le calienta la boca y hace alguna que otra tontería que cuesta algunos milloncejos de euros, pero solo eso. Dentro del conjunto, cuatro duros. Pero los otros… eso le pre ocupa más. Le preocupa no dar más dinero a la seguridad, porque ahí siguen los terroristas y la delincuencia, le preocupa no poder dedicar más dinero a la exportación, justo en este momento, le preocupa no ayudar a los agricultores…; en fin, sabe que los compromisos le limitan a la hora de hacer cosas que son importantes. Que no son de relleno. Y le preocupa porque, en el fondo, en mitad de esos compromisos y fuego cruzado y cientos de negociaciones con cientos de personas, sabe que lo que está detrás de todo es el bienestar de sus conciudadanos.

- Y le echa un ojo al montón de las cosas que hay que pagar «caiga quien caiga» (que ha engordado) y repasa los sobres. Sabe que mirándolos no conseguirá hacerlos desaparecer, pero a lo mejor así coge fuerzas cuando tenga que decirles a los colegas del Gobierno que van a tener menos dinero.

- Aparta el primer sobre. Ese es intocable. Y gordo. Es lo que algunos llaman el «gasto social». Y aunque lleva años pensando en «agregado», no se olvida de que ahí están nuestros mayores. Su padre entre ellos. Se enternece un momento pensando en el hombre que ha trabajado como una mula para darle estudios. Y que, con otros millones, creen que tienen derecho a que, ahora que ya son viejos, el Estado les dé algo a cambio de lo que han pagado. Y ahí también está su cuñado, que está en el paro y cobra la ayuda para ir capeando el temporal (que es huracanado) a la espera de que amaine. Y ese sobre es gordo por que, además, cada vez hay más mayores y más crisis. Y cada vez habrá más gente que necesite ayuda. Y que dejarán de aportar. «Ese sobre es una de las razones de la existencia del Estado», piensa para sí.

- «Lo que han invertido en el Estado». El sobre también es de los gordos. Son los rendimientos que hay que pagar a los que han comprado la deuda del Estado y los bonos. O sea, los intereses. Los anuncios quedan bien. Acaban «con la garantía del Estado». Y el Estado no quiebra. Por lo menos el suyo. Pero ha visto en esta época cosas que no había visto nunca. Piensa que tiene que hablar con el que se encarga de la publicidad. Duda en cambiar el anuncio…

- Debajo de este saca uno también notable. Lo coge con dificultad, porque pesa. Es el dinero para los hijos, sobrinos y nietos. Las transferencias que se hacen a las comunidades, que son la mayor parte. Y en el mismo sobre están las que se hacen a los ayuntamientos y a las diputaciones y otros entes. Con el sobre en la mano se acuerda de una historia que le contaron sobre un señor con muchos hijos y una piscina sucia que encargó limpiar a uno de sus hijos, con el dinero correspondiente. Y piensa que ese modelo de las comunidades sería un buen modelo si fuera una descentralización puramente administrativa. Pero no lo es. Entran en juego sentimientos de tierra y aspiraciones de separación. Y eso le incomoda, pero asume el juego. Y sabe que esas transferencias con dinero sirven, si se gestionan con honradez, para estar más cerca de la gente. Siempre y cuando no se utilicen con fines torticeros, como, piensa, se hace en ocasiones.

- Sigue sacando sobres. En uno pone «Funcionamiento del Estado». Ahí dentro están el rey y su familia. Y como, monárquico o republicano, es lo que hay y hay que cuidarlo, y además trabaja y ayuda a que nos respeten y a templar gaitas cuando algún bocazas habla más de la cuenta, le asigna una cantidad en el presupuesto (pequeñita si la comparásemos con algún ministerio de relleno, cosa que no haremos). Y el de las Cortes, para que estén contentos y puedan hacer el trabajo de aprobar leyes y discutir entre ellos cosas que nos afectan al bolsillo y a nuestra vida. Y eso con independencia de que los hemiciclos estén vacíos o muy vacíos.

Mi amigo traga saliva y dice que si en su empresa la gente fuese a trabajar lo mismo que van esos a las Cortes, habría cerrado hace años. Le digo que como están muy ocupados, van cuando pueden. No lo convenzo. A lo mejor porque yo mismo no estoy muy convencido…

Sigue mirando el sobre de tribunales varios, y los jueces de los jueces, y el Constitucional, y el de Cuentas, algunos de los cuales oímos hablar más de lo que sería conveniente y otros que no sabemos ni que existían. Y eso parece que es necesario para que funcione el Estado.

- Y después de darse cuenta de que los gastos comprometidos le dejan poco margen de maniobra sabe que tiene que hacer veinte llamadas, ninguna agradable. Algunas más fáciles que otras. La primera es a su jefe. Se ven y establecen los criterios para recortar los gastos e inversiones de los ministerios. Y para eso necesita conocer las prioridades de primera mano. De quien decide.

- Y va por los ministerios. Y en cada uno de ellos repasan los gastos. Todos tienen gastos «caiga quien caiga» de funcionamiento: los sueldos de los funcionarios y las cosas que necesitan para funcionar, y las inversiones comprometidas y los planes para el año siguiente. Planes que responden a objetivos propios de cada ministerio, y que responden a objetivos generales del Gobierno, que responden a ideologías concretas.

En ningún caso es fácil. Pero es necesario. Y es difícil hacerlo equilibradamente.

Así que, tijera en mano, empiezan a ordenar esos planes y a recortar. Y eso implica negociar y prever las consecuencias de no hacer determinadas cosas. Y eso puede significar:

- Que se le dé menos dinero a un ministerio encargado de, por ejemplo, hacer cosas relacionadas con la inmigración y su control, en un momento en el que la inmigración está todos los días en los periódicos.

- Que en un momento de paro se recorten las ayudas para el fomento del empleo…

- Pero se aumenten las de algún ministerio de relleno, aunque lo que se le dé sea ridículo y lo convierta en un mero «título» sin contenido…, una cartera llena de nada.

- Mientras, como pasa en España, se le quita dinero a los señores que se van al extranjero vestidos de soldados a hacer de «misioneros de paz con fusil» en unas guerras espantosas.

Y estos ejemplos, algunos de los cuales son reales como la vida misma, suponen de hecho decidir en función de prioridades y ser muy conscientes de lo que supondrá incumplir con muchas promesas electorales.

El ministro está cansado.

Tiene delante de él dos números. Grandes números.

Uno es la suma de todos los ingresos del Estado. El otro es la suma de todos los gastos del Estado. Se ha pasado y presenta unas cuentas con déficit. El que ya había pactado con su jefe. Y el que le permite la Comunidad Económica Europea.

Ahora solo tiene que contárselo a sus conciudadanos para que no lo entiendan. De eso está seguro y se produce año tras año. Sabe hacerlo. Y cuenta con la ventaja de que los PGE tienen las suficientes palabras raras para poder disimular.

Reza para que todas las cosas que tienen que pasar en los ingresos se cumplan…, porque sabe que aunque dice que ha sido prudente en el cálculo de los ingresos, lo cierto es que hay suficientes incertidumbres… No está nada seguro.

NUESTRA CRUDA REALIDAD: LA CONTABILIDAD DE NUESTRA CASA

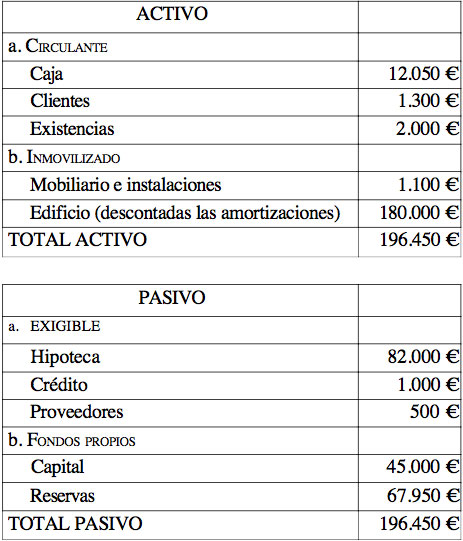

«Ya me ha gustado eso de los Presupuestos Generales del Estado. Ahora tengo una preocupación… que no entiendo la contabilidad de mi casa. Y me parece absurdo entender los PGE y no enterarme de qué es el activo y el pasivo. El contable de casa me lo explica de una manera que no lo entiendo», se queja mi amigo.

Y sigue: «Ahora estoy con complejo de superioridad porque voy entendiendo lo que pasa en el mundo y con complejo de inferioridad porque no entiendo lo que pasa en San Quirico».

Yo le animo y le digo que tranquilo, que si ha sido capaz de entender los Presupuestos Generales del Estado, entender la contabilidad de la casa está chupado.

Y empezamos, con la cuenta de la vieja.

En su casa, la mía y la del vecino pasan cosas y se toman algunas decisiones que algo tienen que ver con el dinero. Aclaro que las importantes, o sea, que el matrimonio se quiera mucho y que los hijos crezcan bien, tienen poco que ver con el dinero. Pero lo hablaremos en otra parte del libro.

Así, con el paso de los años, uno ha hecho cosas como las siguientes:

- Ha comprado una casa. O a lo mejor no la ha comprado y la familia vive de alquiler.

- Contratamos una hipoteca con el banco, y como cuando compramos la casa no había pasado todavía lo de las hipotecas subprime y teníamos trabajo y expectativas de aumento de sueldo, pues el banco nos la dio. Además, en ese momento el banco tenía dinero y estaba en plena expansión del crédito y el precio del dinero no era muy alto. Así que felices los dos, la firmamos.

- Heredamos un terreno de un tío abuelo que viajó a Cuba.

- Metimos un poco de dinero en Telefónica y compramos un fondo estructurado de altísima rentabilidad que recomendó el director en la caja de ahorros de San Quirico.

- Después de perder casi todo el dinero del fondo estructurado, sacamos el dinero de la caja de San Quirico y lo metimos debajo de un colchón. Y ahí sigue.

- Compramos electrodomésticos y algún que otro mueble. Ya se sabe que con los años algún que otro mueble son muchos, así que ahora hay un montón por la casa.

- Además, como en todas las familias, tenemos gastos normales y corrientes, de los que hemos hablado antes (comida, servicio, donativos, transporte, cines, ropa…).

- Etcétera.

Y que todas estas cosas las podemos ordenar en lo que tenemos y en lo que debemos, pero que como acabaremos hablando de su empresa, vamos a empezar hablando de ella y, a medida que vayamos haciendo la contabilidad de su empresa, verá que en su casa es lo mismo.

EL BALANCE DE LA EMPRESA DE MI AMIGO

Mi amigo me confiesa que cuando le dicen eso de «¡qué rico es usted!», se acuerda de lo que debe y piensa para sus adentros: «Si tú supieras…».

Lo que pasa es que tampoco lo sabe bien él. Por eso le digo que hemos de hacer el balance de su empresa, con una técnica que servirá también para su casa y que me ha ido de película para aclararme yo.

Pedimos un mantel, porque necesitamos más papel. Como llevamos ya un par de horas largas desayunando y se han acabado los bocatas de ibérico, seguimos con unas aceitunas de postre y, eso sí, un poquitín más de vino.

Le digo que vamos a seguir lo que me enseñó hace muchos años Fernando Pereira, un profesor del IESE. No es un plan muy sofisticado. Consiste, simplemente, en poner a la izquierda lo que tiene, y a la derecha lo que debe.

Que, dentro de la sofisticación,

- A lo de la izquierda le llamaremos activo, y a lo de la derecha pasivo, lo mismo que podíamos haberles llamado Bartolomé y Tadeo.

- Y decidimos que el activo y el pasivo han de sumar lo mismo.

A ver qué pasa.

Empezamos por la izquierda, por el activo. Y le digo a mi amigo: «Vamos a ver, tú ¿qué tienes?». Y, rápido como un relámpago, me contesta: «¡El capital!».

«Mal empezamos», replico. «El capital va al pasivo». Y como no quiero meterme en líos antes de empezar, le digo: «El capital lo dejaremos para el final». Y, murmurando, lo acepta. Pero escribe en una esquina del mantel: «Que no se nos olvide el capital».

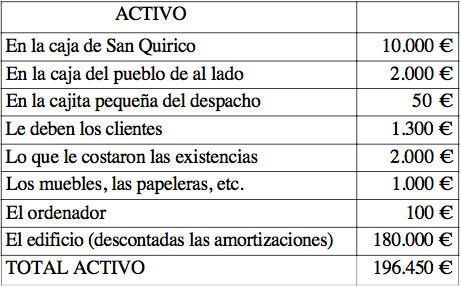

Le pregunto qué cosas podemos poner en la izquierda. Qué cosas tiene su empresa. Y hacemos la lista:

- El dinero que tiene en la caja de ahorros de San Quirico.

- El dinero que tiene en la caja de ahorros del pueblo de al lado, donde ha abierto una cuenta pequeña, para irse manejando.

- Lo que la secretaria, que a la vez, es la administradora, tiene en un cajón en la mesa del despacho, para pagar las cosas pequeñas: el periódico, la limosna a un necesitado, la compra de lotería, las cosas que llegan contra reembolso. Mi amigo dice que son cuatro perras, porque un día le robaron y, a pesar de que ha puesto una reja importante, está más tranquilo si no hay casi nada.

- El dinero que le deben. Pone cara extraña, pero al final, le convenzo de que sí, que eso lo tiene. Mejor sería decir «lo tendrá», cuando le paguen, si es que le pagan. Para no complicar más las cosas, quedamos los dos de acuerdo en que los clientes que le deben dinero son de fiar y seguro que pagarán.

- Las existencias. Tiene muchas cosas. Las tiene apuntadas al precio que le costaron. Dice: «Pero el día que las venda, las venderé por más». Bueno, ya veremos lo que hacemos el día que las vendas. Ahora, las pondremos a lo que costaron, y prou (que, como todos sabéis, en catalán quiere decir «basta, vale, etc.»). Para demostrar mi internacionalidad, le digo: «¿OK?». Y él no se queda atrás, y contesta: «OK».

- Aquí le corto y le explico: «Todo lo que me has di cho hasta ahora lo vamos a llamar activo circulante». Le hace gracia el nombre. Le parece que me lo acabo de inventar. No le confieso que estaba inventado hace mucho tiempo, para no desilusionarle.

- Sigo: «Ahora deberíamos poner los muebles, las papeleras, el papel de cartas, los sellos…, lo que se suele llamar ‘material de oficina’. Todo esto también lo pondremos al precio que costó».

- Luego, el ordenador. No es que tenga el último grito del sistema informático, pero la secretaria administradora tiene un ordenador que vale algo.

- Y después le digo: «Habrá que poner el edificio». Y me contesta: «¡Si lo tengo hipotecado!». Ahora le pido que se olvide por un momento de la hipoteca y que ponga cuánto le costó el edificio, totalmente acabado, con sus instalaciones de electricidad, luz, la poca calefacción que tiene, etc.

- Y como cuando le expliqué la cuenta de resultados le indiqué que pusiera amortizaciones, le digo que esas amortizaciones las reste del valor del edificio. Es como si se hubiera comido un trozo, como si, por el uso, el edificio valiera algo menos, como si cada año, en la cuenta de resultados, restase un pedacito del edificio, porque, si lo ponemos de golpe, se nos hunde la cuenta de resultados de ese año.

- Le explico que a lo de los puntos 7, 8 y 9 le llamaremos «activo inmovilizado». Le parece bien y se ríe, porque me dice que cuando está nervioso le pega patadas a la papelera, que se convierte en ese momento en activo circulante, porque rueda por todo el despacho.

- Y como no le dejo poner el capital, no ponemos más cosas, pero veo que vuelve a escribir en el mantel: «No olvidarme de que el edificio está hipotecado».

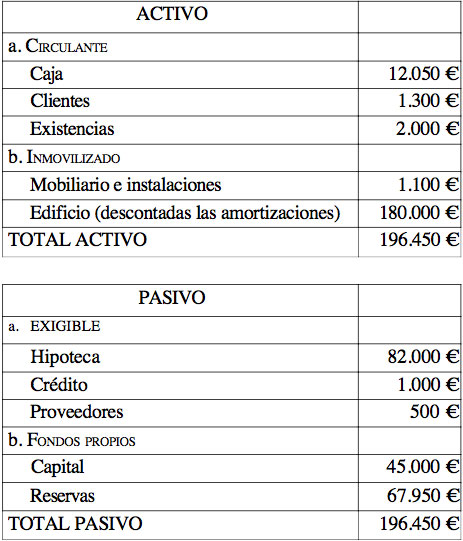

Ahora le pido que llame a su oficina y que pregunte cuántos euros hay de cada cosa. Y después de varias llamadas escribimos el activo, o sea, lo de la izquierda, o sea, lo que tenemos (no digo, o sea, Bartolomé, porque no me parece serio empezar a modificar palabras que la gente, en general, ha aceptado desde hace muchos años).

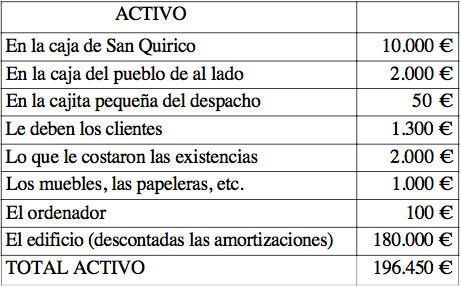

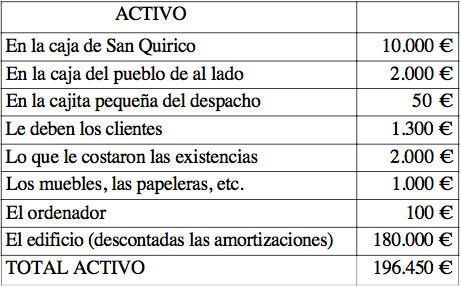

Sale lo siguiente:

Nota: Las cifras que me dio mi amigo no eran tan redondas. En la caja del pueblo de al lado, por ejemplo, tenía 2.113,67 €. Pero me resulta más fácil poner cifras «gordas», para entendernos más fácilmente. A mi amigo le parece muy bien. Dice que no se acaba de acostumbrar a lo de los 67 céntimos. Que le gustaba más antes, cuando eran 65 céntimos o 70.

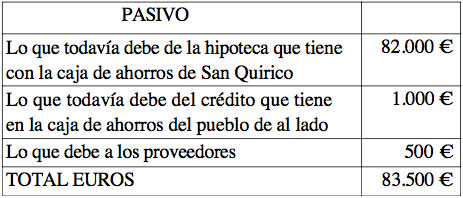

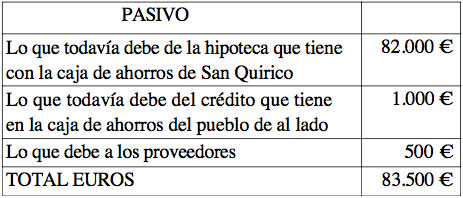

Vamos a por el pasivo. A mi amigo le preocupa eso de que tenga que sumar lo mismo que suma el activo. Le tranquilizo y le digo que enseguida se enterará. Y hacemos la lista de lo que debe.

- Y como lo que le quita más el sueño es la hipoteca, empieza por ahí.

- Luego seguimos por lo que él debe a los proveedores, porque no todas las existencias están pagadas. Y si hemos puesto a la izquierda lo que valen, habrá que poner a la derecha lo que debemos.

- Tiene un crédito pequeño de la otra caja de ahorros.

- Y después de más llamadas sale lo siguiente:

Le digo: «¡Ya está!». Y él: «Pero ¿cómo va a estar, si el activo y el pasivo no coinciden?».

En primer lugar, le explico que no se dice «coincidir», sino «cuadrar». A mi amigo no le importan nada las sutilezas y, para no meterse en terrenos que no domina, me contesta: «Llámale como quieras, pero esto no casa».

Ya lo tengo. Utilizo el truco de decir que el pasivo que hemos puesto es el «pasivo exigible», o sea, las deudas que tiene y que alguien nos las puede exigir. Mi amigo dice que la caja de San Quirico no es que las pueda exigir. Es que las exige. Y que cuando se retrasa tres días en el pago de la cuota mensual de la hipoteca, aparece el director de la caja con gesto avinagrado para reclamárselo. Y añade: «Por cierto, ahora viene menos. Ahora me llama por teléfono el empleado que tiene allí».

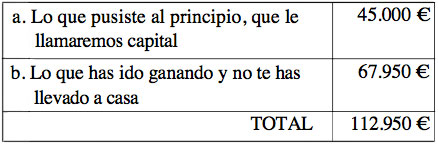

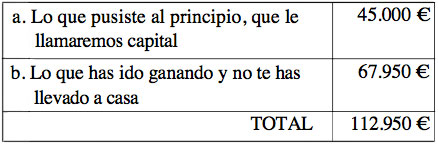

Entonces cojo el activo de 196.450 €, le resto el pasivo exigible de 83.500 € y me salen 112.950 €. Y con aire triunfal le digo: «Eso es lo que vales. A eso se le llama ‘fondos propios’».

A mi amigo le hace ilusión valer 112.950 €. Pero tiene una duda: «Yo, cuando empecé la empresa, puse 45.000 € que habíamos ahorrado mi mujer y yo. Y con eso empezamos a manejarnos. Fuimos vendiendo y así, hasta ahora».

Mi aire triunfal aumenta y le explico:

- Tus fondos propios están formados por:

- Y, aprovechando su desconcierto, le digo que lo que no se ha llevado a casa se llama «reservas». Y que, si no se hubiera llevado nada a casa (o sea, si no hubiera cobrado «dividendos»), las reservas serían mayores y él valdría más.

- Lo que pasa es que, si no hubiera cobrado dividendos, seguramente él, su mujer y sus hijos no habrían podido vivir lo bien que han vivido. Y no es que hayan hecho el loco, porque han vivido de una manera normal.

- El dice: «O sea, que si me hubiera llevado cada año los beneficios y no hubiera dejado nada a reservas, andaríamos mal». Y a esa afirmación solo puedo contestarle: «Sí».

Repasa el mantel y tacha las dos cosas que había apuntado. Eso quiere decir que lo ha entendido.

Y para rematar, hacemos el resumen de todo lo que hemos discutido:

Mi amigo ha entendido por qué siempre coinciden el activo y el pasivo y por qué el capital y las reservas que se van haciendo se ponen en el pasivo.

No es el único que ha tenido dificultades con esto. Yo tenía un amigo, muy amigo, un hombre importante en Barcelona. Era el presidente de una empresa familiar que ahora lleva brillantemente un hijo suyo. Cuando reunía a la junta de accionistas, o sea, a su mujer, sus hijos, sus hermanos y sus sobrinos, les presentaba las cuentas y siempre acababa diciendo: «Y aquí está el capital, que no sé por qué extrañas razones, siempre aparece en el pasivo».

Cuando por fin acabamos el desayuno —hoy ha sido larguísimo— pago, porque hoy me toca a mí, y me pregunta: «O sea, que si quiero vender la empresa, ¿solo puedo pedir 112.950 €? Y la marca, ¿qué? Y el buen nombre que tengo, ¿qué? Y la representación que tengo de una empresa de Igualada, ¿qué?».

Entonces le digo: «Los 112.950 € son el valor contable. Lo otro es el fondo de comercio. Si un día quieres vender tu empresa, tendrás que negociar lo que vale ese fondo de comercio. Lo demás son habas contadas. El fondo de comercio, no».

Y le pregunto: «Por ejemplo, ¿cuánto vale el nombre de «El Corte Inglés»?

Pone los ojos en blanco: «La tira», contesta.

Bueno, pues eso es el fondo de comercio.

Y remato: «Pero cuando vendas la empresa, por ejemplo al indio que se quiere poner al lado, tendrás en cuenta eso y, además, la capacidad de la empresa para seguir ganando dinero en un futuro».

«El futuro nunca es suficiente. Eso es una película de James Bond, creo», comenta. Le digo que la película se llama El mundo nunca es suficiente, pero para lo que estamos hablando me viene de perilla. Y cierro: «Por si las moscas el futuro no es suficiente, cuando negocies la venta ten clarito el valor contable, medio claro el fondo de comercio e intenta hacer números sobre el futuro que no sean una locura».

Y nos vamos a comer, que ya es casi la hora…