Lash vaciló en el umbral. Se encontraba ante una sala casi tan pequeña como las demás, de mobiliario sencillo: una silla en el centro, con los apoyabrazos más largos de lo normal, un armario metálico al lado y una mesa con un ordenador portátil cerca de la pared del fondo. Pero lo que le llamó enseguida la atención fueron los cables entre la silla y el ordenador. Tenía bastante experiencia en interrogatorios para reconocer un detector de mentiras.

Tras la mesa, un hombre leía el contenido de una carpeta. Al ver a Lash se levantó y se dirigió hacia él. Era alto, de una delgadez cadavérica, con el pelo muy corto y canoso.

—Gracias, Robert —le dijo a Vogel.

Cerró la puerta y le hizo señas a Lash de que se acercara a la silla del centro. Lash obedeció, pero se quedó atónito cuando el psicólogo le comenzó a poner pinzas en los dedos y un medidor de presión en la muñeca. Luego salió un momento de su campo de visión y volvió con un gorro rojo, de uno de cuyos lados salía un largo haz multicolor de cables. La tela del gorro tenía cosidas varias decenas de discos de plástico claro, grandes como monedas de diez centavos. «Dos docenas, para ser exactos», pensó Lash. Muy a su pesar, había reconocido el gorro que se usaba para la prueba del electroencefalograma cuantitativo, en la que se controlaba las frecuencias de la actividad cerebral. Normalmente se empleaba para casos de trastorno neurológico, disociación, traumatismo craneal…

Nunca había visto una entrevista así.

El psicólogo aplicó gel conductor en cada uno de los veinticuatro electrodos, le puso a Lash el gorro y le conectó un cable de tierra en cada oreja. Acto seguido volvió a la mesa y conectó el haz de cables al ordenador portátil. Lash lo observó, notando que el gorro le apretaba demasiado.

El hombre se sentó, tecleó algo, miró la pantalla y siguió tecleando. Ni siquiera le había dado la mano a Lash. Actuaba como si no estuviera.

Lash esperó. Aún estaba en estado de shock, y la bata de hospital le hacía sentirse desnudo e indigno. Sabía por experiencia que en el fondo las evaluaciones psicológicas eran batallas de ingenio entre el psicólogo y su paciente. El uno intentaba saber cosas que el otro, en muchos casos, prefería no revelar. Quizá fuera una modalidad particular del mismo juego. Permaneció en silencio y a la espera, combatiendo el cansancio mental.

La mirada del entrevistador se movió entre el ordenador y la carpeta de la mesa. Finalmente levantó la cabeza y miró a Lash fijamente a los ojos.

—Doctor Lash, soy el doctor Alicto, su evaluador principal —dijo.

Lash no contestó.

—Como tal, dispongo de algunos datos más que el señor Vogel; datos que me permiten, por ejemplo, suponer que su anterior empleo lo familiarizó con los detectores de mentiras.

Lash asintió con un gesto.

—Pues entonces le ahorro la típica demostración de que funciona. ¿También conoce el dispositivo de retroalimentación neuronal que acabo de ponerle en la cabeza?

Lash volvió a asentir.

—Como psicólogo, probablemente tenga curiosidad por saber por qué lo usamos. Ya sabe que los detectores de mentiras solo miden el pulso, la presión sanguínea, la tensión muscular, etcétera. Pues bien, hemos descubierto que el análisis factorial de los datos del electroencefalograma cuantitativo es un complemento inmejorable, que nos permite ir mucho más allá de las típicas respuestas en forma de «sí» y «no» del detector de mentiras.

—Comprendo.

—Haga el favor de no separar los brazos de la silla, y de no inclinar la espalda. Primero le haré unas preguntas básicas. Limítese a responder sí o no. ¿Se llama Christopher Lash?

—Sí.

—¿Su domicilio actual es Ship Bottom Road, número diecisiete?

—Sí.

—¿Tiene treinta y nueve años?

—Sí.

—Ahora le enseñaré una carta. Sea del color que sea, roja o azul, quiero que me diga el color opuesto. ¿Lo entiende?

—Sí.

Alicto cogió una baraja, sacó una carta roja y la enseñó.

—¿De qué color es esta carta?

—Azul.

—Gracias. —Guardó la baraja—. Dígame una cosa: ¿durante los tests de hoy ha respondido lo más sincera y exhaustivamente que podía? —preguntó, mirando a Lash con una expresión interrogante, casi escéptica.

—Pues claro.

Alicto volvió a consultar su carpeta en silencio.

—¿Para qué ha venido, doctor Lash?

—Creo que es evidente.

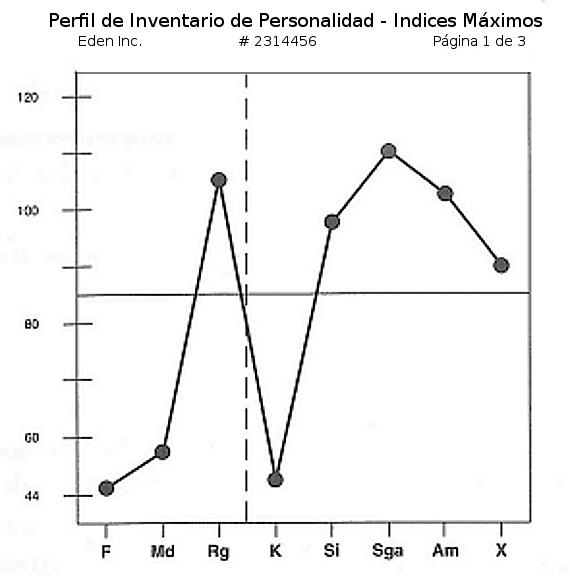

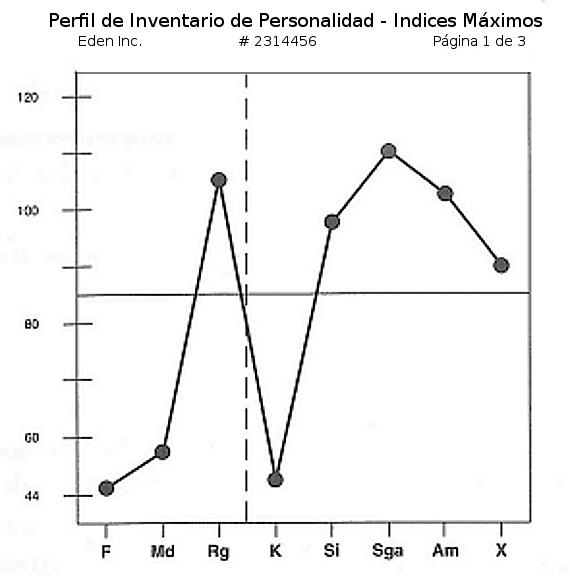

—No tanto, no tanto. —Hojeó el contenido de la carpeta—. Para empezar, es la primera vez que evalúo a un psicólogo. No sé por qué, pero nunca vienen a Eden. Internistas, cardiólogos o anestesistas sí, muchísimos, pero psicólogos o psicoterapeutas ni uno. Tengo mi propia teoría; pero, bueno, el caso es que he estado repasando sus resultados de la mañana, sobre todo el inventario de personalidad, y…

Enseñó tan deprisa la hoja de resultados que Lash casi no tuvo tiempo de verla.

—Lo mínimo que se puede decir es que es interesante.

Guardó la hoja en la carpeta.

Normalmente los evaluadores psicométricos no enseñaban esa información a los examinados. Lash se preguntó cuál era la razón de que Alicto le dispensara un trato casi despectivo.

—Si quiere ahondar en mis gustos cinematográficos, o saber si prefiero el whisky o el coñac, debería concentrarse en el test de preferencias.

Alicto lo miró.

—¿Lo ve? Otro detalle —dijo—. La mayoría de los candidatos colaboran, se sinceran, tienen ganas de ayudar… Las respuestas sarcásticas son muy poco habituales, y la verdad es que nos preocupan.

La niebla de cansancio empezó a teñirse de cierta irritación.

—O sea, que usted intimida a sus candidatos y ellos reaccionan haciéndole la pelota. Entiendo que sea muy gratificante, sobre todo para un ego que no fue debidamente alimentado en las primeras fases de la vida.

Los ojos de Alicto brillaron fugazmente, tal vez de irritación, o de recelo.

—Lo veo enfadado —dijo—. ¿Por qué lo enfadan tanto mis preguntas?

Lash pensó que el propio registro de la entrevista ya podía estar facilitando las respuestas que buscaba Alicto, y reprimió su rabia.

—Mire —contestó, tratando de adoptar un tono razonable—, no es fácil colaborar atado a un detector de mentiras, y sin nada encima aparte de un gorro de retroalimentación biológica y una bata de hospital.

—Pues le advierto que a la mayoría de los candidatos, después del primer momento de sorpresa, acaba gustándoles el detector de mentiras. Les tranquiliza saber que la pareja que se les asignará habrá sido tan sincera como ellos.

La calma de Alicto incrementaba aún más la sensación de irrealidad. Pasado el momento de enfado, Lash recayó en el aturdimiento.

—¿Y si empezáramos la evaluación? —preguntó.

—¿Por qué cree que todo esto no forma parte de ella, doctor Lash? Lo estoy evaluando como persona completa en tiempo real, no como el cuerpo sin rostro que ha rellenado los tests de esta mañana. En fin, volvamos al inventario de personalidad. Su grado de sinceridad y su tiempo medio de respuesta son buenos, pero sus distorsiones de la realidad con el fin de reafirmarse son más habituales de lo normal.

Lash no dijo nada.

—Ya sabe lo que significa: que está guardándose información negativa. Intenta causar buena impresión, o quitarle importancia a sus problemas personales.

Lash esperó, maldiciendo su sinceridad en los tests.

—Algunas de sus escalas clínicas son muy poco habituales en un candidato de Eden. Su introversión social es alta, por ejemplo, así como su nivel de control individual. La suma de ambos resultados indica una personalidad de solitario, alguien que puede haber tenido malas experiencias en las relaciones personales. Un hombre así no tendría ninguna motivación para dar el paso, tan drástico, y tan caro, de acudir a nosotros. —Dejó de mirar la carpeta—. Como comprenderá, doctor Lash, no suelo hablar de estos detalles técnicos con los candidatos, pero como los dos somos psicólogos, colegas… Digamos que es una ocasión única.

«Una ocasión única para verme sufrir», pensó Lash.

—De por sí, todos esos factores ya serían un motivo de preocupación para un evaluador de Eden, pero, si me permite la franqueza, el test ofrece otros signos patognomónicos claros; señales de alarma, vaya. —Giró más páginas—. Sus niveles de amoralidad y de alienación son excepcionalmente altos, por ejemplo. Su grado de depresión no puede calificarse de alto, pero sí de superior a lo normal. El de vulnerabilidad, es decir, de sensibilidad al entorno, también es elevado, a pesar de su control individual, anomalía que no sabría explicar de buenas a primeras. El resultado, doctor Lash, parece un cóctel peligroso. Yo le aconsejaría acudir a un experto, sin descartar un tratamiento clínico.

Alicto cerró la carpeta como si la entrevista hubiera terminado, y se giró hacia su ordenador portátil.

—Solo unas preguntas más, doctor Lash. Prometo no extenderme.

Lash asintió. Empezaba a sucumbir al cansancio.

—¿Cuánto tiempo hace que trabaja en el sector privado?

—Casi tres años.

—¿En qué especialidad?

—Relaciones familiares. Relaciones conyugales.

—¿Cuál es su estado civil?

—Soltero.

—¿Viudo?

—No, divorciado. Ya lo sabe.

—Otra pregunta de control para el detector de mentiras, y habremos terminado. Su pulso se está acelerando, doctor Lash. Le recomiendo que respire despacio. ¿Cuándo se divorció?

—Hace tres años.

—Y ¿cómo vivió el divorcio?

—Estaba casado, y ahora no.

—Abandonó el FBI y se pasó al sector privado más o menos en la misma época. —Alicto dejó de mirar la pantalla—. Todo indica que hace tres años se produjo una concatenación de hechos muy interesante: un divorcio y un cambio drástico en su carrera. ¿Podría ser más explícito sobre las razones del divorcio?

Lash notó que se ponía tenso. «¿Sabrá lo de Wyre? ¿Es un anzuelo?».

—No —respondió.

—¿Por qué le cuesta tanto hablar del tema?

—Es que no veo que tenga relevancia.

—¿Que no tiene relevancia? ¿Para un posible cliente?

—He venido por mi futuro, no por mi pasado.

—Lo uno conforma lo otro. Pero bueno, quedémonos un poco más en el pasado. Detalle lo que hacía en el FBI, si es tan amable.

—Estaba en la Unidad de Apoyo a la Investigación de Quantico. Analizaba escenarios de crímenes y hacía autopsias psicológicas de la víctima y el criminal. Buscaba puntos en común entre los dos, investigaba la causa, elaboraba un perfil del asesino y me coordinaba con el Centro Nacional de Análisis de Delitos Violentos.

—¿Cómo calificaría su trabajo?

—De absorbente.

—Y ¿lo hacía bien?

—Sí.

—Entonces, ¿por qué lo dejó?

El simple hecho de parpadear era un esfuerzo.

—Me cansé de investigar la parte mala de la gente cuando ya estaba muerta. Me pareció que podía ser más útil ayudándola cuando aún estaba viva.

—Es comprensible. Debió de ver cosas horribles.

Lash asintió.

—Pero no le afectaron.

—Claro que me afectaron.

—¿Qué efectos han tenido, exactamente?

—¿Efectos?

Lash se encogió de hombros.

—O sea, que no lo trastornaron en ningún sentido patológico. Le resbalaron, por decirlo de alguna manera. No tuvieron incidencia en su trabajo, ni en usted como persona.

Lash hizo un gesto de negación.

—¿Podría contestar en voz alta, doctor Lash?

—No, no tuvieron incidencia.

—Se lo pregunto porque he leído estudios sobre el síndrome del agente quemado. A veces, cuando la gente ve cosas horribles, no las asimila como es debido, sino que las entierra; intenta soslayarlas, y a la larga acaba viviendo en un estado de constante oscuridad. No es culpa de ellos. Es la cultura de su lugar de trabajo. Cualquier demostración de compasión o debilidad se ve con malos ojos.

Lash no dijo nada. Alicto miró la pantalla del ordenador portátil y anotó algo en la carpeta. Luego consultó los papeles y volvió a levantar la cabeza.

—¿Hubo alguna misión en su anterior trabajo que desencadenase la decisión de abandonarlo? ¿Algún caso especialmente desagradable, por ejemplo? ¿Algún error de juicio por su parte? ¿Algo que pudiera incidir en su vida privada?

A pesar del cansancio, la pregunta sentó a Lash como una punzada. «Conque lo sabe». Miró fugazmente a Alicto, que lo observaba con gran atención.

—No.

—¿Cómo?

—He dicho que no.

—Ya. —Alicto volvió a mirar la pantalla, hizo una anotación y se apoyó en el respaldo—. Con esto acaba la entrevista, doctor Lash —anunció, saliendo de detrás de la mesa para quitarle el gorro y las pinzas de los dedos—. Gracias por su paciencia.

Lash se levantó, pero tuvo que apoyarse en la silla para no caerse.

—¿Duerme bastante? —preguntó Alicto—. Lo veo más cansado de lo normal.

—No, estoy bien.

Alicto lo miraba atentamente con una preocupación que, teniendo en cuenta que la entrevista había terminado, debía de ser sincera.

—Piense que el insomnio es muy común en algunos casos de…

—Le digo que estoy bien, gracias.

Alicto asintió lentamente con la cabeza. Luego se giró y señaló la puerta.

—¿Y ahora? —preguntó Lash.

—Ya puede vestirse. Vogel lo acompañará a la salida.

No dio crédito a su suerte. Con esos precedentes, ya se había visto encima varias horas de entrevista psicológica. La mayoría de los tests de detección de mentiras eran sesiones interminables en que se reformulaban una y otra vez las mismas preguntas con pequeñas modificaciones, mientras que el de Alicto solo había durado media hora.

—¿Qué quiere decir?, ¿que se ha acabado?

—Sí, se ha acabado.

El tono del psicólogo hizo dudar a Lash.

—Lo siento mucho —dijo Alicto—, pero en vista de los resultados tendré que recomendar que su candidatura no sea aceptada.

Lash lo miró fijamente.

—No tendría sentido retrasar la mala noticia. Espero que lo entienda. Siempre tenemos que adoptar una visión general, anteponer los intereses del conjunto de nuestros clientes a los sentimientos de un solo candidato. Es difícil. Cuando se vaya le daremos material de lectura. A muchos candidatos descartados les sirve para superar posibles sentimientos de rechazo, por otra parte muy naturales. Supongo que Vogel ya le habrá explicado que el primer pago no se devuelve en ningún caso, pero, tranquilo, no habrá ninguno más. Cuídese, doctor Lash, y tenga en cuenta lo que le he dicho sobre las señales de alarma.

Y, por primera y última vez, Alicto le tendió la mano.