La tarde alargaba las sombras cuando Lash entró con el coche en el centro de educación medioambiental Audubon de Greenwich. Aparcó y bajó a pie por el camino cubierto de trocitos de madera que llevaba al lago Mead. Estaba solo. Ya hacía horas que se habían ido los grupos escolares, mientras que los aficionados a la ornitología y la fotografía no llegarían hasta el fin de semana. El sol había despejado la humedad matinal. Alrededor, los bosques se alejaban hasta crear masas impenetrables de color verde y marrón. Olía intensamente a musgo. El tráfico de Riversville Road se oía cada vez menos. En pocos minutos quedó sustituido por el canto de los pájaros.

Al salir del edificio de Eden, su intención había sido ir directamente a su despacho de Stamford. Se había concedido una semana para el caso, y ahora que la semana había pasado, tenía que decidir qué hacía con los compromisos de la siguiente. A medio camino, sin embargo, había salido de la autopista de Nueva Inglaterra y había empezado a conducir sin rumbo por los caminos umbríos de Darien, Silvermine y New Canaan, escenarios de sus correrías juveniles. Los tests de manchas de los Thorpe seguían en el asiento de al lado, intactos en el sobre. Lash se había dejado llevar por el coche, y ahora estaba en la reserva natural; un sitio tan bueno como cualquier otro.

Llegó a una bifurcación y eligió al azar uno de los caminos que conducían a los observatorios de aves. Una corta escalerilla lo hizo penetrar en el interior caluroso y oscuro de una especie de caja. Al fondo, una larga ranura horizontal brindaba un panorama clandestino del lago. Vio que las aves acuáticas metían y sacaban la cabeza sin saberse observadas. Se sentó en un banco de madera y dejó el sobre a su lado.

Al principio no lo abrió. Metió la mano en un bolsillo de la chaqueta y sacó un librito: Senda hacia tierras hondas, de Matsuo Bashō. Lo había visto a la venta en el mostrador de un Starbucks del aeropuerto de Phoenix, y le había parecido una coincidencia demasiado grande para no comprar un ejemplar. Se saltó la introducción del traductor hasta encontrar los primeros renglones de la obra.

El sol y la luna son viajeros eternos. Los propios años viajan. Toda una vida a la deriva en una barca, o una vejez tirando año tras año de un caballo cansado, y cada día es un viaje, el propio viaje un hogar.

Cerró el libro. ¿Qué había comentado Lewis Thorpe sobre la poesía de Bashō? ¿Que era densa pero simple? Algo así.

Lash tenía muchas normas profesionales, pero la principal era mantener las distancias respecto a sus pacientes. Era algo que había aprendido a costa de malas experiencias en el FBI. Entonces, ¿por qué se dejaba fascinar hasta ese punto por Lewis y Lindsay Thorpe? ¿Solo por el carácter desconcertante de sus muertes? ¿O porque la perfección de su matrimonio tenía un encanto especial? Perfección, en efecto; al menos era lo que se deducía de todos los testimonios. Un matrimonio perfecto hasta el momento de ponerse las bolsas en la cabeza, abrazarse y perder lentamente la conciencia delante de su hijita.

Normalmente, Lash estaba en contra de cualquier introspección personal, porque no llevaba a nada e iba en perjuicio de su objetividad, pero decidió permitirse otra observación. A fin de cuentas, no había elegido ese sitio porque sí. Tres años antes, justamente en aquella reserva, aquel camino y aquel observatorio, Shirley le había dicho que no quería volver a verlo.

«Cada día es un viaje, el propio viaje un hogar». Se preguntó en qué clase de viaje se habían embarcado los Thorpe; no solo eso, sino qué viaje había emprendido él al proponerse descubrir el secreto de los Thorpe: un viaje que su prudencia le desaconsejaba a gritos, mientras sus pies se adentraban cada vez más en el camino.

Se pasó una mano por los ojos, cansado. Luego cogió el sobre y lo desgarró con el dedo índice.

Contenía poco más de cien hojas: los resultados de los tests de manchas de Lewis y Lindsay Thorpe, realizados por Eden durante el proceso de solicitud.

En el instituto le habían fascinado las manchas de tinta, y la idea de que ver objetos en unos simples borrones aleatorios pudiera revelar algo sobre uno mismo. Solo en los estudios de posgrado, cuando cursaba la asignatura de tests —sometiéndose a ellos, como todos los estudiantes de psicología—, se había dado cuenta de su profundidad como herramienta de psicodiagnóstico. Las manchas de tinta recibían el calificativo de tests «proyectivos» porque, a diferencia de otros tests escritos más estructurados y objetivos (como el WAIS o el MMPI), en ellos el concepto de correcto o incorrecto era ambiguo. Buscar imágenes en una mancha de tinta exigía recurrir a zonas más profundas y complejas de la personalidad.

Eden usaba el test de Hirschfeldt, una elección que a Lash le pareció encomiable. Los tests de Hirschfeldt se basaban indirectamente en el perfeccionamiento de los primeros tests de Rorschach realizado por Exner, pero tenían varias ventajas. Las manchas de Rorschach solo eran diez, mantenidas en secreto por los psicólogos, ya que habría sido muy fácil memorizar las respuestas «correctas» a un número tan reducido de imágenes. En cambio, cada sesión de tests de Hirschfeldt partía de un catálogo de quinientas manchas, demasiadas para memorizarlas. No se enseñaban diez manchas, sino treinta, ampliando la gama de respuestas de la persona analizada. Y a diferencia del Rorschach, donde la mitad de las manchas eran en color, las de Hirschfeldt eran todas en blanco y negro. Sus partidarios consideraban que el color era una distracción innecesaria.

Los primeros resultados eran los de Lindsay Thorpe. Durante unos segundos, Lash se la imaginó en la sala de examen. Seguramente que era un espacio tranquilo, cómodo y sin distracciones. El analista estaría sentado a cierta distancia detrás de ella, pues los exámenes cara a cara se evitaban sistemáticamente. Lindsay no vería las manchas de tinta hasta que se las pusieran encima de la mesa, y cualquier pregunta que realizara recibiría una respuesta preformulada. Lindsay no sabría que todo lo que dijera sobre las manchas quedaría registrado por escrito palabra por palabra, al margen de su relevancia, ni que sus respuestas se cronometraban (cuanto más rápidas mejor). También ignoraría que en principio tenía que ver más de una cosa en cada tarjeta, ya que ver únicamente una podía indicar neurosis, y que, aunque cualquier examinador se apresurase a negarlo, cada mancha tenía una respuesta «normal». Si alguien veía algo original, y podía justificarlo, conseguía además puntos por creatividad; en contrapartida, ver algo que nadie más conseguía ver y no ser capaz de demostrarlo, solía ser un indicio de una posible psicosis.

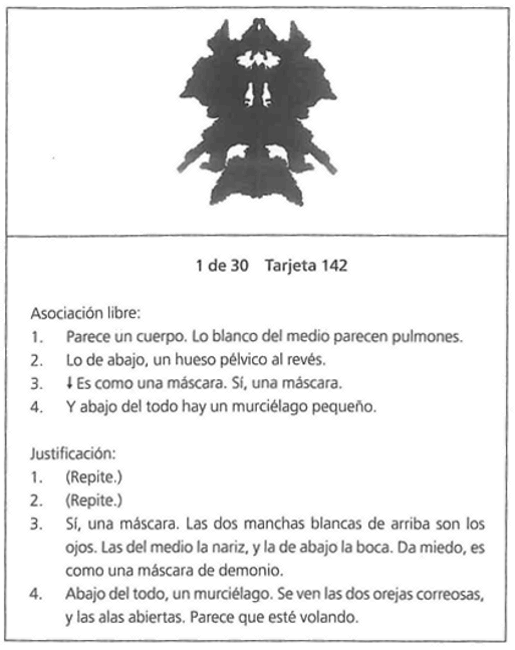

Lash miró la primera mancha. Debajo, el examinador había reproducido literalmente las respuestas de Lindsay.

La visión de cada tarjeta seguía dos pasos: una fase de asociación libre, en que el examinado explicaba su primera impresión de la tarjeta, y una segunda fase en la que se le pedía que lo justificara. Al ver la flecha en la tercera respuesta por asociación libre, Lash supo que Lindsay había puesto la tarjeta al revés por iniciativa propia, y que la había dejado así. Era una señal de independencia de ideas. La persona que preguntaba si podía girar la tarjeta conseguía una puntuación inferior. Lash conocía la mancha, y Lindsay había dado casi todas las respuestas típicas, una máscara y un murciélago. Seguro que el examinador se había fijado en la referencia al demonio, un comentario a tener muy en cuenta en el momento de la puntuación.

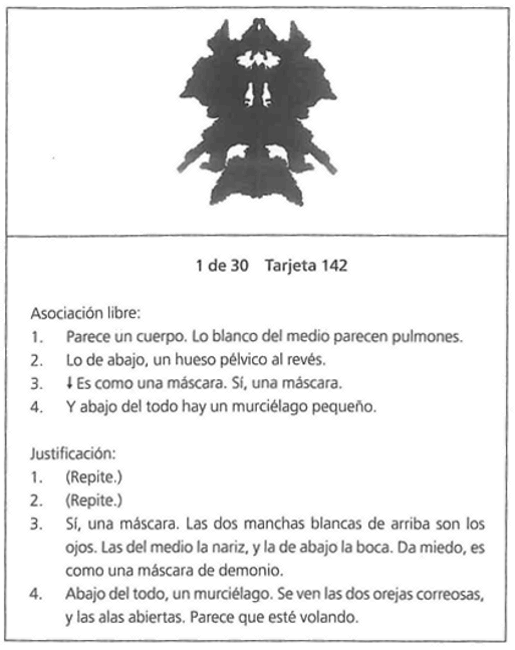

La siguiente hoja del fajo era la puntuación del examinador correspondiente a esa tarjeta:

El examinador no había dejado cabos sueltos. Hacía muchos años que Lash no usaba tests de Hirschfeldt, pero aún se acordaba del misterioso código: B significaba una respuesta que abarcaba toda la mancha; D, una respuesta que solo se centraba en un detalle, percibido con frecuencia. Todo quedaba recogido, las formas humanas y animales, la anatomía, la naturaleza… Los factores formales aparecían como correctos en las cuatro respuestas de Lindsay. Buena señal. Veía más imágenes de lo habitual en los espacios blancos, pero no tantas como para que fuera preocupante. En la categoría «notas», donde los examinadores recogían verbalizaciones anómalas y otras desviaciones, Lindsay solo había recibido una anotación, MOR, que significaba contenido mórbido. Debía de ser por su descripción de la imagen como «máscara de demonio», y su comentario de que «da miedo».

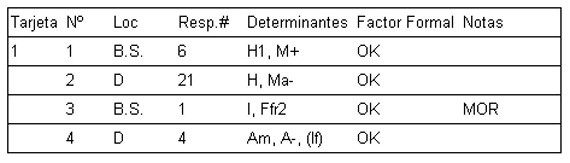

Pasó a la segunda mancha:

Lash volvió a reconocer la mancha. Todas las respuestas de Lindsay Thorpe entraban dentro de lo normal.

De repente, mientras miraba la imagen, se puso tenso. Su cerebro había puesto en marcha una serie de asociaciones totalmente inesperadas: una mancha roja propagándose a gran velocidad por una alfombra blanca, un cuchillo de cocina que goteaba, y la mueca sonriente de Edmund Wyre con esposas y grilletes, compareciendo ante una multitud de caras escandalizadas.

«Maldito sea Roger Goodkind y su curiosidad», pensó.

Hojeó las otras veintiocho fichas del test con celeridad, sin encontrar nada que se saliera de lo común. Lindsay aparecía como una persona bien adaptada, inteligente, creativa y bastante ambiciosa. Nada que no supiese ya. La vaga esperanza que había sentido nacer en su interior empezó a disiparse.

Aún quedaba un documento por examinar. Cogió la página del resumen estructural, donde las puntuaciones de Lindsay se sometían a una serie de ratios, análisis de frecuencia y otras complicaciones algebraicas cuyo objetivo era establecer rasgos particulares de personalidad. Uno de los juegos de rasgos recibía el nombre de «indicaciones especiales». Fue el que consultó.

Los indicadores especiales eran señales de alarma. Si alguno (SZ, por ejemplo, por esquizofrenia) reunía más de un número determinado de respuestas, quedaba en positivo. El denominado Cluster S medía el potencial suicida. El de Lindsay Thorpe figuraba en negativo. De hecho, no se le atribuía ni uno de los ocho indicadores posibles de suicidio.

Dejó los resultados de Lindsay, suspirando, y cogió los de su esposo.

Justo cuando acababa de verificar que el potencial suicida de Lewis Thorpe era tan bajo como el de Lindsay, oyó un pitido en el bolsillo de la chaqueta y sacó el teléfono móvil.

—¿Diga?

—¿Doctor Lash? Soy Edwin Mauchly.

Se llevó una sorpresa. No recordaba haber dejado su número de móvil en Eden. De hecho, nunca se lo daba a nadie.

—¿Dónde está?

La voz de Mauchly sonaba diferente, tensa y brusca.

—En Greenwich. ¿Por qué?

—Porque ha vuelto a pasar.

—¿El qué?

—Ha habido otro caso. Otra tentativa de suicidio de una superpareja.

—¿Qué?

La sorpresa dio paso a la incredulidad.

—Se apellidan Wilner y viven en Larchmont. Ahora mismo los están llevando a Southern Westchester. Desde Greenwich, debería tardar unos… —Una breve pausa—. Quince minutos en llegar. Yo no perdería el tiempo.

Mauchly colgó.