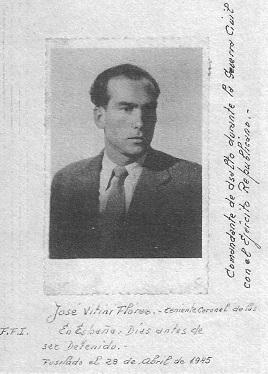

Vitini en Tarbes. Verano de 1944. Fueron sus días de gloria como teniente coronel de un ejército de liberación.

8

CONCENTRACIÓN DE EFECTIVOS

y algunos muy principales personajes de esta historia, que se

preparan para iniciar la lucha guerrillera en Madrid

«Y con tanto más motivo», puesto que los cuatro tenían un arma y enfrente les esperaba una subdelegación de Falange desprotegida con los que creían jerarcas dentro, Félix y Domingo, y el Fantasma y Luis empezaron los preparativos para asaltarla.

Cierto día, Chamorro le dijo a Plaza que se iba a ausentar de Madrid durante una temporada, pero antes quiso presentarle a quien iba a ser su enlace, y que se llamaba como el hermano de Casín, Hilario.

No, Félix Plaza tampoco sabía quién era Hilario. La policía se cansó de pegarle sin lograr que aclarara quién era aquel Hilario y, sobre todo, Chamorro. Por mucho que le torturaron no pudo decir de ese nuevo más de lo que había visto por sus ojos: que era de unos treinta años, que tenía el pelo rizado y era de estatura pequeña, que iba vestido o de mono azul o con un abrigo oscuro, y que le propuso dos acciones, una, atentar contra Víctor de la Serna y otra, desarmar a una pareja de policías nacionales.

Hilario Pérez Roca, que había sido capitán en la guerra, militando ya en el PCE, y que después de ella estuvo preso en distintos campos de concentración, al no poder escapar por Alicante, se encontró un día a finales de septiembre de 1944 precisamente con Chamorro, al que había conocido en uno de esos campos de concentración.

Como Hilario le conoció cuando éste sólo era José, le llamaba siempre Chamorro o también, por broma, «el Largo», porque era alto y delgado como un clarinete. Chamorro le ofreció en ese momento dirigir un grupo de Guerrilleros de Ciudad.

Hilario dijo que sí y Pepe le envió a dos individuos, Justo Vázquez y León, que el lector volverá a encontrarse con otros alias.

Víctor de la Serna, hijo de la escritora Concha Espina, a quien la guerra civil española le llevó a escribir un puñado de libros sobre ese asunto en verdad abracadabrantes, Víctor de la Serna, digo, era el director del diario Informaciones, que durante toda la guerra mundial se había mostrado violenta y arrogantemente a favor de los alemanes, y seguía estándolo en ese momento, sin dar el brazo a torcer, pese a que Hitler tenía ya las semanas contadas. Debería algún estudiante de periodismo hacer un estudio de las noticias que ese periódico iba dando de la marcha de la guerra, contrastándolas con lo que en realidad sucedía: no se encontrará en toda la historia del periodismo español nada tan cómico, si no resultase al mismo tiempo tan patético. Ni siquiera en Berlín se hallaría un libelo tan favorable al III Reich como el que hizo ese periodista contra el que pensaban atentar los guerrilleros. Qué duda cabe que en Francia hubiera caído bajo las balas de la Resistencia o habría sido conducido a un consejo de guerra tras la Liberación.

De todos modos, y como Félix opuso a Hilario algunos reparos a estas acciones, a pesar de que le llegarían a pasar una hoja manuscrita con los datos de la vida ordinaria del periodista, no volvió a hablarse en un tiempo de ninguna de las dos.

Unos días más tarde, a primeros de febrero, Hilario le presentó a Plaza un individuo desconocido hasta ese momento.

Deberíamos congelar la imagen y franquearle la entrada como conviene, porque es, con Casín, la figura principal de la historia. De hecho su causa, en el consejo de guerra, lleva su nombre: «Vitini y diez más».

Plaza no sabía quién podía ser aquel individuo tan alto, más de un metro ochenta, de treinta a treinta y dos años, rubio con el pelo fuerte, de complexión atlética, y, sobre todo, vestido como un galán de cine. Un hombre tan alto, en un país de gentes tan desmedradas, debía de resultar atractivo y vistoso. Nada les extrañó a todos tanto como la elegancia de Vitini, o la de Monzón, a quienes lo trataron.

El pobre traje azul que traía desde Francia Félix, al rozarse con el impecable que llevaba Vitini, se retrajo un poco, como esos moluscos que contraen su masa ante el menor roce externo.

El de Vitini era un traje gris, con una raya de color encarnado, y llevaba gabardina impecable, como si su condición de teniente coronel de las FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) le obligara a mantener aquel porte distinguido.

Era un hombre serio, enérgico, hablaba con frialdad y decisión, y al hacerlo apenas podía disimular su fuerte acento asturiano.

Félix, y por extensión Domingo, pasaron a depender de él, y desde ese momento al primero al menos no le cupo la menor duda de que habían conocido al verdadero jefe de todos los Guerrilleros de Ciudad en Madrid. Incluso les comentó a Domingo y a Casín que le parecía que el recién llegado era alguien mejor preparado que el anterior (Chamorro) para sacar adelante una agrupación guerrillera como la de Madrid, en la que iban a estar puestos tantos ojos. Félix Plaza estaba contento, porque en esos momentos le dio mucha seguridad depender de alguien como Vitini. Su experiencia de la guerra le hizo ver desde el primer momento que en él iba a tener un jefe excepcional.

Era, desde luego, un tipo audaz y valiente, pero no el jefe que Plaza imaginó. Durante los interrogatorios y careos, Vitini negó siempre que él fuese el jefe, pero Plaza lo creyó así, porque la gente es mucho más feliz, y se siente más importante, sabiendo que trata con los generales, y quizá porque pensara que la policía iba a ser más comprensiva con él por identificarles a un cabecilla.

Vitini, «Ernesto Carpanta», a quien muchos llamaban ya «el gran Vitini», José Vitini Flórez, era un hombre importante, aunque en la Agrupación de Guerrilleros de Madrid siempre hubo alguien por encima de él. Eso lo sabía Vitini y lo sabía ese alguien, pero no tenía por qué saberlo Félix.

Vitini no era más que un hombre herido en lo personal por el asesinato de su hermano menor, y alguien determinado a vencer en una guerra que para él no había terminado en 1939. Hay una foto en la que se le ve desfilando con el maquis español tras la liberación francesa, en Tarbes. Está en actitud marcial, correajes, pistola y las mangas de la camisa militar levantada. De haber sido francés, su porvenir hubiera sido otro bien diferente, y desde luego, muy brillante. Como era hijo de España, la muerte más ignominiosa había salido ya a encontrarse con él en el patio de un cuartel, a menos de un kilómetro de un cementerio.

Vitini en Tarbes. Verano de 1944. Fueron sus días de gloria como teniente coronel de un ejército de liberación.

En 1945 Vitini tenía treinta y dos años. Había nacido en Gijón, era pintor de oficio y estaba casado. En su declaración ante la policía confesó que se afilió a la UGT, en Madrid, unos meses antes de empezar la guerra, pero lo cierto es que pertenecía a la UGT desde 1934 y unos meses después se afilió al PCE. Cuando estalló la guerra se encontraba en paro, debido a la huelga de la construcción, aunque hacía poco que había hecho unas oposiciones, que aprobó, para entrar en el Cuerpo de Seguridad y Asalto.

Los primeros días de la guerra no hizo nada, pero el 29 de julio le llamaron para que tomara posesión precisamente de la plaza de guardia de Asalto.

Quedó atrapado en algunos servicios dentro de la ciudad, pero en agosto salió a combatir en diferentes frentes del sector centro, siempre encuadrado con los de Asalto, cuerpo en el que luchó toda la guerra, desde primeros de 1938 con la graduación de teniente, y, al final, con la de comandante.

Al terminar la campaña de Cataluña, pasó a Francia, donde estuvo en el campo de Argelés y en el de Septfonds hasta que en julio de 1939 empezó a trabajar como peón en Montauban, adonde se había trasladado con su familia. Estaba casado y tenía una hija. En cuanto Francia fue ocupada por los alemanes, se pasó al maquis, pero fue apresado en una razzia y conducido a Burdeos para que trabajara en una de las fábricas alemanas, como hicieron con tantos españoles. Allí consiguió un certificado de nacionalidad francesa y en julio de 1943 volvió a Lot, con los guerrilleros de las FFI, y un mes más tarde organizó una partida que operó en la región del Tarn y del Garona, en Toulouse, desde febrero de 1944 hasta septiembre de ese año, en que se le nombró jefe de la 168 División, con grado de teniente coronel. El historial militar de Vitini en esos tres años es impresionante. Había participado en la liberación de la región del Tarn y del Aveyron, así como en la de las ciudades de Albi, de Rodez, de Carmaux, de Décazeville, de Villefranche de Rouergue y de Lourdes. Después de ser «evacuada» Francia, Vitini, como muchos otros, se enroló en la organización guerrillera española de Unión Nacional, en Gaillac, en el mes de octubre, y fue asignado a la Cuarta División, mandada por un ex comandante del Cuerpo de Asalto apellidado Sánchez Redondo, que capitaneó la invasión del valle de Arán, en la que Vitini, que había, sido nombrado jefe de brigada, no pudo participar por encontrarse hospitalizado en Montauban en ese momento.

José Vitini, de haber sido francés, su

porvenir hubiera sido otro bien diferente

y, desde luego, muy brillante.

Esto que se cuenta aquí en unas líneas fue en todo caso una odisea, contactos, documentos falsos, escondites, delaciones, huidas permanentes, golpes de mano, sabotajes, caídas, represalias y muertes, muchas muertes.

Dejó a su mujer y a su hija en Francia, como esos soldados legendarios que aparecen en las canciones infantiles, guerreando sin descanso.

Llegados a este punto, todo empieza a producir una confusión, entre las declaraciones del propio Vitini y los historiadores que se han ocupado del maquis y de la historia del Partido Comunista.

Por ejemplo, Ruiz Ayúcar, uno de esos militares franquistas y fascinados por el Partido Comunista como algunos curas, por el pecado, asegura que Vitini llegó a Madrid en octubre de 1944, y el dato, según él, es muy importante, porque la segunda semana de octubre Jesús Monzón seguía siendo el presidente de la Unión Nacional y responsable de la delegación del Comité Central y de la orden de invasión del valle de Arán. Si Vitini aparece en Madrid en octubre, dice Ayúcar, es indudable que no fue enviado por Santiago Carrillo. Vitini tuvo que venir a España por orden de Monzón de acuerdo con el plan establecido con Gabriel León Trilla para crear focos de guerrilleros en el interior.

Todo lo concerniente a Vitini en ese libro de Ruiz Ayúcar está siempre desafinado, con cosas que rozan la verdad, pero que se quedan o medio tono alto o medio bajo. Por ejemplo, cree que Vitini, después de montar una imprenta clandestina, organizó un primer grupo que se llamó«Cazadores de Ciudad», cuando lo cierto es que la imprenta llevaba ya funcionando un tiempo cuando llegó y los grupos guerrilleros también.

La verdad es siempre más sencilla, cuando se conoce. En diciembre de ese año 1944 Vitini recibió una orden explícita de Luis García, que ostentaba la graduación de general y estaba al mando de toda la Agrupación Guerrillera de la Unión Nacional: debía internarse en España con un pequeño grupo formado por él, por un tal Aymerich, dos guías y un enlace entre la organización guerrillera de Francia y la delegación del Comité Central del PCE, en Madrid.

Lo único que Vitini sabía de Josep Aymerich era que había sido comisionado para reorganizar el PSUC, por lo que tenía que quedarse en Barcelona. Sabía también que en la Resistencia llegó a tener la misma graduación que él, teniente coronel, pero ni lo dijo de Aymerich, ni lo dijo de él mismo, porque los policías que lo torturaron no habrían podido sufrir que a un tipo de treinta y dos años un Ejército como el francés le hubiera reconocido el grado de teniente coronel. Se habrían reído, sin duda, y no quiso darles la ocasión de que se mofaran de unas estrellas conseguidas con valor en el campo de batalla luchando contra los nazis, cuando mandaba la 102 División de Pau. Así que Vitini se limitó a contarles que toda su misión era contactar con la delegación del Comité Central, para lo que traía como referencia el domicilio de Francisco Zoroa. Vitini sabía cuando declaró esto que a Paco Zoroa también lo habían detenido hacía unos días. Éste era hermano del destacado dirigente de la delegación del Comité Central en Francia, llamado Agustín, aunque quizá no supiese Vitini que Agustín acababa de casarse con la que había sido novia de Monzón.

Y pocas cosas más sabía Vitini cuando entró: que su misión aquí era impulsar la organización guerrillera y que el enlace que venía con ellos tenía que llegar a Madrid para pasarle a la delegación unas telas en las que había algo escrito en tinta simpática, sí, con unos frascos con los reactivos para leer los criptomensajes. Como suena. Vitini no sabía qué podían haber escrito los de la delegación del Comité Central en Francia que no se pudiese decir de viva voz, pero las telas y los reactivos existieron, y supo también que ese enlace tenía que recoger un mensaje de la delegación en España, aunque cuando lo interrogó la policía no supo decir si este último mensaje de la delegación española iba a ser escrito igualmente en tinta simpática.

Vitini llegó, pues, de Francia con cuatro mil pesetas y una documentación a nombre de Antonio Fernández García, que se le ocupó cuando le detuvieron. Lo más probable es que esa documentación se la hiciera Domingo Malagón, el falsificador oficial del PCE, que publicó hace un par de años unas memorias fascinantes en las que cuenta, desde el rincón que el partido le asignó, la vida de sus más importantes dirigentes.

Entraron en España el día 2 de enero de 1945 por algún lugar de los Pirineos orientales.

El partido tenía un buen servicio de pasos, con gente que entraba y salía del país con relativa facilidad, burlando las patrullas fronterizas, con depósitos secretos para el avituallamiento y un trazado asequible para ser llevado a cabo en jornadas perfectamente estudiadas.

Y como la fecha es importante, hay que decir que la orden de que Vitini entrara, si bien pudo partir de Monzón, tuvo que ser confirmada por Carrillo, que infamaría la memoria del guerrillero años después.

Santiago Carrillo, que fue durante tantos años secretario general del partido y uno de los protagonistas de la transición a la democracia, vive en Madrid, en un piso alto, en las espaldas del Retiro.

Es un piso burgués, con portero y dos o tres tresillos en el vestíbulo. Los muebles del piso son como los del vestíbulo, y a ellos se suma una de esas boiseries en las que se amontonan unos trofeos baratejos y cintas de vídeo, fotografías de los hijos y de los nietos y esos cachivaches absurdos que uno trae consigo de viajes absurdos a países seguramente absurdos también. Sólo dos o tres guaches y dibujos originales de Picasso, dedicados a él por el pintor, enaltecen el conjunto y contribuyen a mantener viva la mitificación del propietario.

Todos conocemos a este hombre, le hemos visto infinidad de veces en el Parlamento, en la televisión. Es astuto. Mira a los ojos siempre. Un perro viejo. Dice las cosas al tiempo que estudia a su interlocutor, preparándose sin duda para la dialéctica. Habla despacio y de una manera persuasiva, pero paradójicamente parece que no cree nada de lo que dice, como un san Manuel Bueno del comunismo.

Él ve las cosas de una manera ligeramente distinta. Recuerda el nombre de Vitini, pero no, en cambio, el de Casín, aunque atribuye al primero acciones heroicas contra los alemanes que no protagonizó Vitini, sino el célebre maquisard García Granda, que redujo con su partida un batallón de soldados alemanes con sus correspondientes oficiales, y que sería quien sustituiría a Vitini al frente de los guerrilleros, cuando éste cayera.

La fotografía de Vitini y las de todos los demás, esos rostros marcados por un destino injusto, a Carrillo no le dicen nada. Son otros de tantos con los que se cruzó en su vida y en los que ni siquiera reparó. El mariscal no suele recordar no ya a todos sus soldados, ni siquiera a la mayoría de sus edecanes. Así que, Carrillo, que en este asunto no puede fiarse del todo de sus recuerdos, empieza a hablar primero del contexto. Es un político.

Por ejemplo, para Carrillo, Monzón era un iluso que no sólo creía en una sublevación popular, sino que para activarla llegó a crear un complot monárquico y una red diplomática decorativa e inoperante. Y cuando no era eso, se le ocurrían invasiones románticas con la esperanza de que los pueblos de España salieran a recibir a los ínclitos hijos de las razas ubérrimas con guirnaldas y coronas de flores. Monzón, para Carrillo, había fracasado como político y como estratega, y por esa razón Carrillo, en1945, veía llegado el momento de dar un golpe de mano, dejarse de martingalas y cancillerías y pasar a la acción. Fue entonces cuando escribió su «Carta abierta», ya citada, con aquella frase: «Hay que pasar decididamente a la ejecución de los jefes de Falange responsables de la ola de crímenes y terror (.) ¡Por cada patriota ejecutado deben pagar con su vida dos falangistas!». O sea: Carrillo hablaba en 1945 el mismo lenguaje que Monzón, y la consigna, en la dialéctica joseantoniana de las pistolas, estaba calcada de otros papeles redactados por Monzón seis meses antes. Pero las cosas no son tanto lo que son, sino como se venden, y a Carrillo, que estaba a punto de hacerse con el mando del partido, no parece que le preocupara gran cosa alguien llamado Vitini, a quien citó, no obstante, siete años más tarde, en 1952, cuando le tocó hacer una «oportuna» autocrítica, en la que reconocía el fracaso de toda la política guerrillera, aplicando el conocido método de análisis marxista, inútil cuando se trata de hacer previsiones, pero infalible con el pasado: «La Resistencia y el maquis en Francia tuvieron características muy particulares, sobre todo en la zona sur; era un movimiento muy amplio y muy abierto contra el invasor extranjero; participaban en él infinidad de gentes de toda condición social, incluso, muchos políticos y gendarmes; no necesitaba cubrirse tan rígidamente como tiene que hacer la organización del partido en las condiciones de la lucha en España (.) es claro, a mi juicio, que nosotros sobreestimamos la experiencia clandestina de los camaradas enviados desde Francia (.). En dos meses de entrenamientos era de todo punto imposible dar a los camaradas todo lo que les faltaba y arrancarles todo lo que les sobraba como deformaciones»; y junto al comportamiento valeroso de algunos hombres, Carrillo reconoce que «se mezclaban elementos de aventurerismo y corrupción que no fueron vistos con suficiente antelación por nosotros, y, sobre todo, por mí. Tal es el caso de hombres como Vitini, que fueron capturados por el enemigo, entre otras causas, por su forma de vida impropia de un militante revolucionario, que se encuentra en una situación de clandestinidad tan rigurosa».

¿Sugería acaso Carrillo que el mono azul era una especie de detente bala que preservaba al obrero del acoso de la Brigada Político-Social? ¿No cayó acaso Hilario, que vestía siempre con mono azul, y rechazó el dinero que le ofrecieron en pago de su trabajo de agitación? ¿A qué se refería con eso de «vida impropia de un militante revolucionario»? ¿Consideraba que el dinero que el partido le pasaba a él mensualmente estaba mejor gastado con la bendita paz de los burgueses de Francia, que el de Vitini, expuesto a las indiscreciones de la Gestapo, primero en Francia, y de la policía político–social después en España? Ya cuando desató él la campaña contra Monzón abundaría en esos aspectos hedonistas que le parecían incompatibles con la moral judeocristiana del marxismo leninismo: Monzón no sólo había sido un «corrupto, ambicioso, maniobrero, resentido, aventurero y fanfarrón», sino alguien que había tenido la fantasía de venir a este mundo a otra cosa bien distinta que a sufrir.

Vitini, se ve, era de la estirpe de Monzón. Si es exacto el dato de Morán, Vitini y Monzón no tendrían una relación orgánica, toda vez que el propio Monzón ya no quería ni ver ni ser visitado por nadie. Pero no es en absoluto improbable que Vitini la tuviese con Agustín Zoroa en España.

De momento Vitini traía una orden precisa cuando llegaron él y sus acompañantes a Figueras.

Antes de entrar en ese pueblo, uno de los guías se volvió para Francia. De Figueras, el grupo de Vitini, el enlace de los criptomensajes y Aymerich llegó a Llagostera, en Gerona, donde se descolgó el otro guía, vecino de ese pueblo.

Pobre Vitini. Llevaba tantas palizas encima que cuando declaraba ante la policía les dijo que conocía no sólo el nombre de ese guía, Juan Solé, sino la casa en la que vivía un hombre al que no vio más que un par de días, que no le había hecho más que bien; incluso les dijo que si volviese a ese pueblo, la encontraría sin ningún problema. Él, que iba a salir de ese calabozo hacia un consejo de guerra y del consejo de guerra hacia un pelotón de fusilamiento en menos de quince días, podía ver, si cerraba los ojos, cómo era esa casa en toda la amplitud de la luz mediterránea.

Desde el pueblo de Juan Solé (de quien, nadie lo duda, se informaría por telegrama inmediatamente a la Comandancia de la Guardia Civil más cercana, cuyos efectivos acaso le detuvieran y apalearan, sin que llegase el hombre a comprender cómo podía haber caído, ignorante de quién le había delatado y por qué), desde Llagostera, y usando el coche de línea y el tren, se dirigieron los tres, Aymerich, el enlace y el propio Vitini, a Barcelona. Allí tenían que contactar con otros guerrilleros que habían salido por las mismas fechas que ellos de Francia, y que eran los que tendrían que decirles el modo de ponerse en contacto en Madrid con la delegación.

Durante varios días fueron a la hora convenida al lugar de la cita, un sitio que se llamaba El Cinco de Oros, pero jamás se presentó nadie por allí, cosa que, naturalmente, les inquietó, porque sus enlaces podían haber sido detenidos y el lugar de las citas estar vigilado. Desde luego que la vida del revolucionario profesional no era fácil. En todas las memorias de esos años aparece esa existencia sórdida en pensiones, pendientes de una cita que no siempre llega a producirse, la angustia de los momentos de incertidumbre y espera, la soledad de las horas vacías, apenas mitigadas con sesiones dobles en cines de barrio.

Al cabo de unos días, la situación se les hizo insostenible, porque empezaron a temer que no estaban del todo seguros en la ciudad.

Vitini tampoco habló a la policía de sus hermanos. Si la policía hubiera sido más diligente, hubieran sabido que hacía unos meses, en octubre de 1944, habían fusilado en Barcelona a un Luis Vitini en el Campo de la Bota. Era el menor de los Vitini. Acababa de cumplir veintiún años. Había alcanzado el grado de comandante de las FFI con el maquis francés. Con otros guerrilleros había dado un golpe en la fábrica de cervezas Moritz, para proveerse de fondos, y lo habían pillado. No se libró ninguno del paredón, en una ejecución que se llevó a efecto el 15 de octubre. Pero la policía no estaba para relacionar apellidos, y por otro lado es comprensible su ineficacia, con tantos fusilamientos como había cada semana.

Vitini estuvo viviendo en casa de su hermano mayor, Mariano. Fue un encuentro bien triste. Hablaron de la muerte de Luis. Mariano era guardia de Asalto cuando estalló la guerra. Acaso la foto más hermosa que se hiciera nunca de la guerra le tiene a él por protagonista. Es ésa de Centelles en la que se ve a un hombre joven, el 18 de julio de 1936, en Barcelona, disparando su fusil mientras se parapeta detrás de un caballo aparatosamente abatido con todos sus arreos encima. Ése es Mariano Vitini. Pepe Vitini quizá hubiera podido permanecer más días en Barcelona, pero decidió no comprometer a su hermano ni a la familia de éste, y él y el criptomensajero, mientras Aymerich se quedaba en Barcelona, tiraron hacia Madrid, aunque tampoco tenían un destino claro al que dirigirse, ya que éste era precisamente el que iban a revelarles las gentes que no habían acudido a la cita de El Cinco de Oros.

El guardia de Asalto Mariano Vitini el 18

de julio de 1936, fotografiado por Centelles.

Vitini pensó de todos modos que la referencia que traía de Francia podría servirle de contraseña para entrar en contacto con la delegación del partido.

Llegaron a Madrid el día 15 de enero. Cada vez que la policía les pedía los papeles, y eso en el trayecto ocurrió varias veces, pasaban por la angustia de que iban a ser descubiertos. Pero los documentos de Malagón estaban hechos a conciencia. En la confección de algunos empleaba dos semanas de jornadas de diez horas diarias.

Al llegar a Madrid, Vitini y su compañero se alargaron a la Puerta del Sol y se hospedaron en la pensión Vizcaya, a dos pasos de la DGS. Dejaron el equipaje y los criptomensajes y buscaron la casa de Francisco Zoroa, para el que traían un mensaje de Agustín, que en esas fechas entraba y salía de España con tanta facilidad como frecuencia.

Los primeros días, quizá por desconfianza, le indicaron que ese señor no se encontraba en Madrid, por lo que el enlace decidió volverse a Barcelona, confiado en que Aymerich, que se hospedaba en el hotel Lloret, se hubiera entrevistado ya con los contactos suyos. Así que el material que traía, aquellas misteriosas telas y los frascos con los reactivos, se lo dejó a Vitini para que éste se lo hiciera llegar a la delegación cuando pudiera.

Por fin, y después de varias tentativas, Vitini logró enlazar con Francisco Zoroa, y cuando éste se convenció de que aquél era realmente quien decía ser, y no un policía ni un provocador, quedaron citados para el día siguiente.

Acudió a la cita, Vitini le dio las telas y los frascos y Francisco Zoroa le puso en contacto con un tipo llamado Víctor.

Cuando Vitini llegó a este punto, el policía tuvo que interrumpirle, como interrumpía a Plaza cuando hablaba de Manzanares, porque nada le molesta tanto a un interrogador como que le hablen de alguien que no conoce o que no le ha sido presentado.

¿Quién era Víctor?

Vitini hubiera dado todo por decir algo más de él. Acaso pensara, mientras le estaban interrogando en la Dirección General de Seguridad, que Víctor podía salvarle de la pena de muerte, porque él era el verdadero jefe político militar del partido en Madrid, y fue quien le presentó al verdadero jefe de los guerrilleros, que era otro, y no Vitini, como creía el ingenuo Plaza. Víctor era quien podría decir la verdad: que la orden de asaltar la subdelegación de la calle Ávila partió de él, Víctor, y de nadie más. Es más que probable que la policía se ofreciese a salvarle, si le entregaba a Víctor. Solía hacer estos tratos, que no siempre dejaba sin cumplir, aunque la mayoría de las veces no salvaban al delator de las sentencias más severas, entre el desprecio de sus antiguos camaradas. Pero Vitini sólo pudo decir el aspecto que aquél tenía: estatura regular, complexión fuerte, de unos treinta y cinco años a cuarenta, y pelo negro, pero con canas.

Víctor era también un hombre elegante. Y tenía al menos dos trajes, cosa impropia seguramente en un militante revolucionario: uno, gris con raya blanca, y otro, con rayas oscuras; nunca llevaba sombrero, pero sí usaba a veces gabardina.

Este Víctor le presentó a Vitini al que en ese momento era el jefe de la Agrupación de Guerrilleros de Ciudad, Chamorro.

Sabemos ya quién es Chamorro, pero más interesante, por el lado literario, fue el pequeño dato que únicamente aportó Vitini: creía que era impresor.

En algún momento se me ha pasado por la cabeza que Chamorro pudiera ser. Manzanares. A los dos les describen como altos y delgados, y aunque a éste lo ven de treinta años y al otro de treinta y cinco o más, ¿quién está seguro de esos matices? Manzanares fue quien se encargó de comprar la minerva para Casín, y Vitini cree que Chamorro era impresor. Puede que ocurra aquí como lo de los fotógrafos mancos, y que entre los comunistas hubiera muchos del gremio de los impresores, pero no tendría nada de extraño que Pepe Carretero fuese para los guerrilleros Chamorro y para los del aparato de propaganda, Manzanares. Por otro lado, ambos desaparecen de Madrid o a los dos les perdemos la pista por las mismas fechas, finales de enero, principios de febrero. Tendría su lógica, aunque la realidad y la lógica lo desmientan, puesto que alguien como Plaza, que trató a Chamorro y a Manzanares, cuando habla de ellos habla de dos personas diferentes. Pero quién sabe. No parece verosímil que en medio de las torturas tuviese Plaza pujos de novelista de intriga y montara pistas falsas para la policía. En cualquier caso, sabemos que ni los policías que siguieron la pista A detuvieron a Chamorro ni los que seguían la pista B dieron con Manzanares. Quien no dio con ellos, desde luego, he sido yo.

El caso es que Chamorro, dedicado hasta ese momento a la recluta de guerrilleros, le encomendó a Vitini la tarea de controlar los diferentes grupos de guerrilleros de Madrid, para lo cual le presentó a Hilario.

Vitini les describió a Hilario a su manera: tenía unos treinta años, era más bien bajo, de complexión corriente, vestido a todas horas con un traje de los llamados de mecánico, el clásico mono azul. Fue realmente el encargado de ir presentándole a los diferentes responsables de los grupos guerrilleros que había en ese momento en Madrid.

Le presentó a tres: al Francés, al Fantasma y a un tercero, aparecido como Vicente.

En realidad, éste se llamaba Dalmacio Esteban González. Había nacido en Valcabado del Pan, en Zamora. Tenía treinta y cuatro años. Era fuerte, jornalero, rubio, con el pelo peinado hacia atrás, siempre con un traje marrón, gabardina y sombrero. Al empezar la guerra se pasó a Portugal, allí lo detuvieron, lo metieron en un presidio en Braganza, y al poco tiempo a él, con otros mil cuatrocientos, los embarcaron en un buque que los dejó en la Tarragona republicana. El resto de la guerra lo pasó en los frentes orientales, hasta que tuvo que salir, como tantos, a Francia, donde conoció también lo que otros: campos de concentración y trabajos forestales en las Landas, cuna del maquis. Se afilió a la Unión Nacional y con sus guerrilleros en septiembre de 1944, y en Tarbes, fue seleccionado con algunos más para pasar a España a finales de octubre, después de la invasión del valle de Arán.

En el grupo, que mandaba él, venían cinco, y los cinco llegaron a Madrid el 20 de noviembre, con el armamento completo y con las doscientas pesetas de su asignación personal, pero ya muy mermadas.

El primer contratiempo serio lo tuvieron en una inspección rutinaria en el fielato de los de arbitrios: pretendieron abrirles las maletas en las que llevaban el armamento y la propaganda, confundiéndoles con estraperlistas, la profesión más rentable del momento. Abandonaron las maletas y huyeron, pero lograron contactar con Chamorro, que les proporcionó nuevas armas, ochocientas pesetas y un objetivo: matar a un camarero del bar Metropolitano de los Cuatro Caminos, después de que a tres de los cinco que formaban el grupo los mandaran al monte. Quedaron Dalmacio y su compañero Pantaleón Fernando, conocido como Nando, un tipo de treinta años, pero ya con el pelo blanco, chófer, que había estado en Francia, trabajando para los alemanes en la base de submarinos de Burdeos y, luego, con el maquis. El nombre de Pantaleón me hizo pensar en el otro «León», que formó parte del grupo que quiso formar Hilario, con un tal Justo Vázquez. Podrían haber sido el mismo grupo o no. El parecido del nombre lo sugiere, así como el hecho de que la única acción que llevó a cabo ese grupo de Vázquez-León fue la colocación de un petardo, especialidad que sería la de Dalmacio y Pantaleón. En fin.

A finales de enero Chamorro le presentó Hilario a Dalmacio, como la persona con la que hablaría a partir de entonces, porque a él le estaba pisando los talones la policía e iba a poner tierra de por medio.

Lo primero que hizo Hilario fue llevar a Dalmacio a casa de una mujer de confianza, Isabel Alvarado, en Fernán González, que con la tapadera de que alquilaba habitaciones, metía de vez en cuando de rondón a gentes del partido. Pero el reinado de Hilario fue breve, porque ya a primeros de febrero le salió al encuentro Vitini, que, después de quince días en Madrid, que le sirvieron para poner los pies en la tierra, le informó de que a partir de este momento tomaba el mando de la organización guerrillera.

Ya estaban, pues, formados los tres grupos operativos, sólo hacía falta ponerlos a funcionar coordinada, armoniosamente.

Menudearon las citas entre los tres y Vitini, siempre por separado. Lo hizo primero con Plaza, el Francés, jefe del grupo número 1; luego con Dalmacio, jefe del grupo número 2, y, por último, con Carmona, el Fantasma, jefe del grupo número 3.

A Dalmacio le veía mucho en Casa Elías, una taberna de la calle del Limón, donde paraba con Pantaleón. A Félix, en cambio, le vio un poco por todas partes, y lo mismo a Carmona.

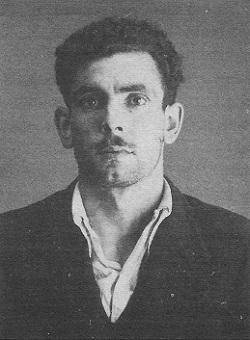

Fisicamente, José Carmona parece que

pide de nosotros cierta comprensión. No

era más que un hombre desesperado.

Incluso físicamente José Carmona Valdeolivas, cuando se ve su foto, parece que pide de nosotros cierta compasión. Tenía veintiocho años. No era ni alto ni bajo y quizá el aire general de tristeza que desprende su rostro se deba a que tenía los ojos saltones. La frente abombada le daba un aire de completa desdicha, pero en vez de disimular ese rasgo, se peinaba con el pelo muy tirante hacia atrás, con lo cual dejaba al juicio libre de los hombres su frente desnuda. Por si fuese poco, tenía la nariz puntiaguda. En las fotografías de frente apenas se puede apreciar, pero en la que la policía le hizo de perfil, el parecido con Stan Laurel, el flaco del Gordo y el Flaco, es asombroso. No se diría que es un hombre audaz, no se diría tampoco que es un hombre valiente, de hecho se quebró pronto en los interrogatorios, y no se diría que es un hombre inteligente. Seguramente no era más que un hombre desesperado, con el que ni la naturaleza ni las circunstancias se mostraron nunca generosas.

Para adornarse o para camuflarse, algunas veces se ponía gafas o se dejaba un bigotito, y llevaba siempre el mismo traje, porque no tenía otro, un traje tan triste como él, gris claro, viejo, lleno de arrugas, en el que la chaqueta venía de una procedencia y el pantalón de otra, como arrancada cada prenda en dos entierros diferentes.

Era él el hombre que la noche del 25 de febrero, cuando estaban citados en las barcas–columpio a las ocho y media de la noche, se presentó sin abrigo, con ese trajecillo desconjuntado, la solapa de la chaqueta subida para taparse las orejas y las manos metidas en el pantalón huérfano.

La policía debió de oler en él, como los perros el miedo, que el rasgo principal de su carácter era la debilidad, y se ensañaron, sin darle ninguna opción a la grandeza.

Empezaron, por ejemplo, haciéndole confesar cosas del pasado que tampoco venían a cuento. Como las leyes dictadas por la dictadura eran de efecto retroactivo, Carmona tuvo que reconocer ante la policía que había sido detenido en diciembre de 1934, como sospechoso de maleante, usando el nombre de José García García. Lo que se cuida mucho de incluir en su informe la policía, por si algún juez pudiera apiadarse más tarde, es que entonces Carmona tenía diecisiete años y, desde luego, no especifican ni qué entendían ellos por «maleante», ni la clase de delito que le imputaban, pero no debió de ser demasiado grave, porque a consecuencia de eso se le impusieron quince días de arresto gubernativo. En febrero de 1936 lo volvieron a detener por disparos y asesinato frustrado en la persona de un falangista, y lo procesaron por este hecho, pero no fue juzgado porque se produjo el triunfo del Frente Popular, y hubo una amnistía. Volvieron a detenerlo en julio de 1936, durante la huelga de la construcción, por enfrentarse a la «Autoridad» (que la policía escribe con mayúscula) y por tenencia ilícita de armas, pero al iniciarse la guerra fue puesto en libertad también.

Carmona pertenecía al partido desde 1931, «donde desempeñó una secretaría de célula en el Radio Oeste». Dicho de esta manera suena a algo peligroso, para impresionar al tribunal, pero eso exactamente no quería decir sino que Carmona era un militante de base, como cientos.

La guerra le sacó de la cárcel Modelo el 22 de julio y se alistó como voluntario en las milicias de la PUA (Primera Unidad de Avance), y pasó por diferentes frentes. Para él la guerra fue además especialmente dolorosa, ya que su mujer, con la que llevaba casado apenas un año, murió por entonces.

Al acabar la guerra, «en la que no alcanzó graduación superior a la de soldado» (y hacen constar esto los policías con una mezcla de insidia inclasificable, puesto que unas veces el haber alcanzado un grado en el ejército «rojo» era un agravante, y otras veces, como en esta ocasión, el no haberlo alcanzado, también), al acabar la guerra, digo, Carmona se encontraba en Villar del Arzobispo, Valencia. Decidió volver a Madrid, pero en Aranjuez fue detenido y llevado a un campo de concentración, hasta que se comprobara su identidad.

Muchos hicieron lo mismo, rompieron sus carnés y regresaron a casa intentando pasar desapercibidos, pero las carreteras, las estaciones, las pensiones se llenaron de delatores que participaron en la orgía de denunciar y entregar a todo aquel que no podía presentar los codiciados avales.

Carmona quedó en libertad, pero en marzo de 1940 fue detenido de nuevo y puesto a disposición de la autoridad militar por existir denuncias contra él de su actuación durante la guerra en «hechos delictivos graves». Lo procesaron y se lo llevaron a la cárcel de Yeserías, desde donde se le trasladó al Hospital Provincial de Madrid, del que se fugó en octubre de 1941, y volvió a casa. Los hechos delictivos en todo caso no debieron de ser tan graves, porque siguió viviendo en su barrio, aunque no en la antigua casa en la que vivía con sus padres, de la calle Beatriz Galindo, que cayó bombardeada en la guerra, sino en otra, en la Cuesta de las Descargas, en la que la familia, los padres y dos o tres hermanos tomaron dos habitaciones como realquilados, y de nuevo encontró trabajo en lo suyo, que era la ebanistería.

Cuando llevaba ya unos meses de normalidad, volvió a frecuentar a Luis del Álamo y a Tomás, dos amigos de juventud.

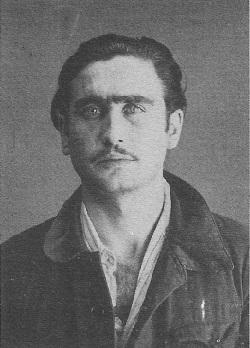

Tomás Jiménez. Quizá cuando comprendió

que la lucha guerrillera le venía grande

ya era demasiado tarde.

Hablaron de la necesidad de organizarse y luchar contra un gobierno que cada día hacía más y más opresiva la existencia a gentes como ellos: todo era desfiles, banderas, discursos en los que les refregaban lo asesinos que habían sido, procesiones, miseria, frío en las casas y ropas viejas que ni siquiera las costureras hacían decorosas con sus artísticos remiendos. ¿Cómo no luchar contra un gobierno así? Entonces Tomás les presentó a Hilario, que había sido su capitán en la guerra, en una división blindada. Llegó éste con su mono azul, y después, de esa conversación les informó de que podían considerarse integrados en la Agrupación de Guerrilleros de Ciudad. Así de fácil. Eso sí, tenían que cotizar. La cotización no era en exceso gravosa, una peseta a la semana, o sea, el equivalente, al mes, a un jornal; ni siquiera cubría el alto precio, de Mundo Obrero, que se vendía a nueve pesetas el ejemplar.

Esto debió de ser, ya lo he dicho, hacia finales de 1944 o primeros de 1945. Y así, sin otras novedades, se llegó a 1945.

Al principio el responsable del grupo fue Tomás, que enlazaba con Hilario. Éste le pasó un revólver y le ordenó la colocación de un artefacto explosivo en el local de la Agencia de los Ferrocarriles Alemanes, en la calle Alcalá, junto a la Secretaría General del Movimiento. Pero entonces Tomás tuvo que ausentarse de Madrid para asistir al entierro de un hermano en Pamplona, lo de la bomba quedó en el aire y Luis se hizo cargo del grupo.

Luis del Álamo. El entrecejo poblado

le quitaba claridad e inteligencia a la

mirada, virtudes que suplió con su buena

disposición de guerrillero.

Luis del Álamo García era poco más o menos de la misma edad que sus amigos: había nacido en 1918. En 1945 tenía veintisiete años. Era soltero y trabajaba como mecánico carpintero y vivía cerca de Carmona, en la calle San Isidro. Era bajito, bastante delgado y con los ojos azules. Las cejas negras y abundantes y el entrecejo poblado quitaban claridad e inteligencia a su mirada, pese a todos los esfuerzos por parecer un hombre interesante. Así es como debe entenderse el bigotito que se dejó, a medio camino entre Clark Gable y Errol Flynn, y ese pelo lo fijaba en la nuca con alguna clase de producto, o quizá solo con agua y azúcar, porque la época no estaba para demasiados productos. Tenía una pequeña cicatriz en la mejilla, recuerdo de guerra, una condecoración de la vida para su cara de niño. Solía ponerse el mono de trabajo encima de la ropa de calle y encima del mono, un abrigo oscuro de color marrón. Es decir, era una persona cuidadosa y presumida: cuidaba su ropa. Tiene algo de candoroso e ingenuo, y eso se trasluce en su declaración.

También Luis, «convenientemente interrogado, manifestó que con anterioridad a la iniciación del Glorioso Movimiento Nacional» nunca había sido ni detenido ni procesado.

Pertenecía a la UGT desde 1932, y desde comienzos de 1936 a las JSU. Al estallar la guerra vivía en la ronda de Segovia, en casa de sus padres; y se empleaba como mecánico electricista en trabajos particulares.

En los primeros días de la guerra se enroló como voluntario en las milicias ferroviarias, en la «Columna de Mangada», destacada en la sierra, y después en Navalperal de Pinares, Ávila. Al reorganizarse el Ejército, le destinaron a una división blindada que actuó en diversos frentes, para acabar la guerra en el de Levante. Le detuvieron en Valencia y lo llevaron a diferentes campos de concentración hasta 1941, en que salió libre. La misma historia que todos. Volvió a Madrid a casa de sus padres, pero a las pocas semanas le obligaron a cumplir el servicio militar y le destinaron a África, desde el 41 al 43. O sea, tres años de guerra, uno y pico de campos y cárcel y tres años de mili, desde sus diecinueve años a sus veintiséis. No está mal. Al volver, se puso a trabajar como carpintero en un taller de la calle Lope de Rueda, dejó poco después la casa de sus padres y se puso a vivir en la calle San Isidro.

Cuando volvió Tomás del funeral de su hermano, se encerraron los tres y prepararon la bomba en casa de Luis. Ataron los cartuchos con fuerza y embutieron en cada uno de ellos el pistón y la mecha, introduciendo todo en una caja de madera. Estaban contentos del trabajo, pero a Hilario no le convenció en absoluto cómo estaba hecho y encargó el atentado al grupo de Justo Vázquez y León, que lo llevaron a efecto. La repercusión fue tan escasa como insignificantes los daños, y ese grupo de guerrilleros, bien porque los destinaron a la guerrilla del monte, bien porque se disolviera, salió de escena para siempre de la misma manera poco gloriosa que entró en ella, si acaso no cambiaron de nombre para ser Vicente y Nando, es decir, Dalmacio y Pantaleón.

Al prólogo del petardo en la Agencia de Ferrocarriles Alemanes siguió una bomba en la delegación de Prensa y Propaganda y Vicesecretaría de Educación Popular, en la calle Montesquinza. El explosivo, quince o dieciséis cartuchos de dinamita, se lo pasó a Vitini en el metro de Estrecho un dinamitero de aspecto triste, y se puso el 15 de febrero de 1945.

Lo hicieron Dalmacio, Pantaleón y un guerrillero de apoyo que les proporcionó Vitini, un tipo sucio y ordinario que se dedicaba a descargar carbón en la estación de Peñuelas, que también llevaba su mono azul y una cazadora. Le llamaban todos «el Paleto». Esa acción cosechó juicios contradictorios, porque si nos atenemos a la prensa de Madrid, no ocurrió nada: ninguno de los periódicos dio la noticia. En cambio, en el inmovilizado número de marzo de Mundo Obrero, impreso en la factoría Casín, se lee en su sección «Frente de Guerrilleros», en primer lugar: «Frente Centro. El jueves 15 de Febrero, a las diez y media de la noche el grupo 22 de la Agrupación Guerrillera de Madrid ha atacado con bombas la Delegación de Prensa y Propaganda de la Falange hitleriana, sita en Montesquinza, 2 (esquina a Génova). Se voló la ventana central del salón principal, causándose entre el personal falangista dos muertos y siete heridos, tres de ellos graves, y produciéndose graves desperfectos en el interior del edificio, principalmente en los archivos».

Lo cierto es que no fue así, ni mucho menos. Pero como la noticia precede a la del asalto a la subdelegación de Falange, enteramente cierta, a uno, francamente, le hizo dudar. Colocaron dos bombas debajo de las ventanas, se alejaron unos metros, y desde la esquina esperaron a que hicieran fu. Luego salieron corriendo. Sin embargo, Ruiz Ayúcar, el militar–historiador, reconoció algo más importante: que aunque ninguno de los medios oficiales se hicieron eco del incidente, produjo en el Gobierno una alarma inquietante, «tanto por lo inesperado como por las dificultades que la marcha de la guerra presagiaban». Se refiere con ese «dificultades» al hecho de que Alemania tenía la guerra perdida.

Aunque estas primeras acciones no resultaran espectaculares, Vitini se animó con el resto de asuntos pendientes o en curso, y trató de agilizarlos, tanto el atentado contra Víctor de la Serna como uno contra un mantequero del mercado Maravillas, en los Cuatro Caminos, el del camarero del bar Metropolitano y algunos más contra unos oficiales de la policía y contra un oficial de prisiones. Incluso le habló a Dalmacio de un trapero bajito y enclenque llamado Pedro, al que había puesto al frente del grupo número 4 de guerrilleros. Iba a haber trabajo para todos.

Había empezado en serio la verdadera guerrilla en Madrid.

Igual que en Francia. Fueron acaso los momentos más ilusionantes del grupo. Vitini pensaba en Francia. España iba por el mismo camino.

Por otro lado, el optimismo era tan grande que Hilario no parece que se molestara demasiado con el grupo de Carmona, Luis y Tomás por haber fracasado con la bomba de la Agencia Alemana. Por esas fechas Luis empezó a tener más trabajo en el taller al que iba, por la calle Ibiza, y Tomás se dedicó a preparar su boda, así que fue Carmona quien acabó acudiendo a las citas con Hilario. A partir de entonces, Carmona les contaba a sus amigos cómo iban las cosas.

Entre otros asuntos de más sustancia les dijo, a primeros de febrero, que había cambiado el jefe de los Guerrilleros de Ciudad: salía de escena Chamorro, de quien, naturalmente, ni siquiera sabía su nombre de guerra, y entraba un tipo llamativamente elegante, muy alto, rubio, peinado hacia atrás, con un traje gris con rayas coloradas y un abrigo estupendo. Alguien que sabía tras de lo que se andaba, y que no les mandaba poner petardos a los alemanes. Fue más o menos lo mismo que había experimentado Plaza cuando conoció a Vitini.

La transmisión de poderes quedó plenamente rubricada en el acto solemne en el que Carmona se hizo cargo de la Parabellum y de la FN que Hilario le había pasado a Tomás, después éste a Luis, cuando dejó de ser el jefe, y en ese momento Luis a él, Carmona. Ese manoseo incesante del armamento debía de tener un componente morboso, porque a partir de ahora asistiremos a un rigodón de pistolas no siempre explicable.

De ahí en adelante el elegante Vitini y Carmona se vieron unas cuantas veces más, y en una de esas citas, a mediados de febrero, Carmona recibió de aquél la orden de asaltar la subdelegación de Falange de los Cuatro Caminos, apoderarse de las armas que hubiera depositadas allí y matar a cuantos se encontraran dentro, falangistas o no, con excepción de los muchachos del Frente de Juventudes. Y esa orden fue idéntica e igual de «terminante» que la que Vitini le había dado ya uno o dos días antes a Plaza, a quien se lo presentó al día siguiente.

Pasados unos días, y cierta mañana en la que Vitini estaba citado con Chamorro, éste no acudió y lo hizo en su lugar Víctor. Le confirmó que Chamorro había salido de Madrid. En ausencia de Chamorro, Vitini, le dijo Víctor, se quedaba de manera interina con la jefatura de la organización guerrillera, en tanto no llegara de Francia alguien a quien se nombraría nuevo jefe. Se hubiera pensado que había una sincronización, porque a Vitini le detuvieron en abril y en abril llegó a Madrid Cristino García Granda, aquel prestigioso guerrillero que Carrillo, cincuenta años después, confundía con Vitini, y que recibió la orden de asesinar al lugarteniente de Monzón, Gabriel León Trilla… por provocador, orden que Cristino García mandó ejecutar a un tal Olmedo, sicario del partido, apodado «el Gitano» y «Madriles», que lo apuñaló en septiembre de 1945 en el Campo de las Calaveras (magnífico nombre para este episodio), abandonando allí mismo el cadáver después de bajarle los pantalones para simular un crimen de maricas o de proxenetas.

Vitini se puso manos a la obra. No tenía bajo su mando a demasiados guerrilleros, pero en aquel Madrid costaba mover todos los peones. Tampoco las condiciones de vida eran fáciles. No se estaba tranquilo ni en los prostíbulos, y de hecho a muchos de los comunistas de estos años ahí es donde les detendrían.

Las citas, por otro lado, se multiplicaban a lo largo y ancho de una ciudad patrullada a todas horas por cientos de policías de paisano en la que sólo se podía hablar en voz alta del fútbol, de toros y de coristas. El recuerdo más vivo de quienes conocieron esos años son tres: el hambre, el frío y el silencio. Pero precisamente por ello el fútbol, los toros y las coristas contribuyeron a poner un poco de alegría en sus vidas. La dificultad de encontrar comida, las cartillas de racionamiento y el estraperlo; los rigurosos inviernos que obligaban a las gentes a llevar puestas dentro de casa prendas de abrigo (y cuánta lana tejieron las mujeres entonces) y a dormir con múltiples camisetas y camisas en capas, como las cebollas, fríos que no invitaban precisamente a la higiene corporal y que llenaron España de un olor muy parecido justamente a la cebolla. Y ese silencio de las conversaciones interrumpidas, de los sobreentendidos, delos recuerdos amargos, del temor a herir y a ser heridos con una frase. Todo ello contribuyó a hacer de Madrid una ciudad especialmente difícil en la que cada cual miraba, antes que nada, por sí mismo y su familia, para después pasar a un segundo estadio: desconfiar todos de todos y de todo. Eso explica que las citas se montaran en los lugares más inverosímiles. Solían durar poco. Un hombre podía tener al día media docena de ellas, al aire libre, en el metro, bajo tierra, en una taberna, en una esquina. Procuraban no conocer nada unos de otro, nada de Vitini, nada de Félix, nada de Carmona ni de Dalmacio. En el peor de los casos, sólo un apodo: Ernesto, el Francés, el Fantasma, Vicente, y, por supuesto, Merche, Víctor, Chamorro, Hilario, el Americano. Pero el trato continuado les permitió a todos ellos ir sumando detalles, direcciones, rostros nuevos, que los interrogatorios fueron destilando con resultados funestos.

Durante el poco tiempo que Vitini despachó con Chamorro, éste le había presentado a una muchacha.

Llamaba la atención lo desmedrada y poco agraciada que era. Iba siempre vestida tan pobremente que hubiera podido ponerse en una esquina a pedir. Su aspecto general era el de una persona enfermiza.

Aunque nosotros ya sabemos de quién se trata, Vitini, que la veía por primera vez, quedó impresionado por su aspecto. Fue despiadado en la descripción que le hizo de ella a la policía: «Baja, delgada, fea, medio rubia, corta de vista y con unas gafas con los cristales gordos, mal vestida, con zapato de tacón bajo y un aspecto no muy limpio». Sin embargo, no se fijó acaso en lo más hermoso de aquella cara: tenía los ojos azules. Como él. En cuanto a su pelo no era medio rubio, sino castaño.

Figuraba que era modista, pero lo cierto es que hacía mucho que no cosía, y se dedicaba a emplearse como limpiadora donde la llamaban, fregar escaleras, comercios, oficinas, esas cosas. Vivía en la extrema pobreza, sin que el dinero le alcanzara para comer, cosa que solía hacer muchos días en casa de su hermana o de camaradas del partido.

Había nacido en 1915, pero cuando la detuvieron en 1939, se quitó tres años y dijo que lo había hecho en 1918, por si de ese modo la consideraban menor de edad y podían librarla de los procesos. Pero no. La detuvieron, la juzgaron porque una mujer aseguraba haberla visto vestida con mono azul en compañía de unos milicianos la noche en que se llevaron dos hijos suyos a un «paseo». También la acusaron de pertenecer al PCE y de participar en un complot que acabó con la vida de un comandante de la Guardia Civil en Talavera, en julio de 1939. No pudieron probar nada, pero la condenaron a veinte años. Había estado primero en la cárcel de Ventas, y de Ventas se la llevaron a la de Segovia, de la que salió a finales del 1943. La verdad es que cuatro años, para lo que la esperaba, no son muchos, ni siquiera cuando se tienen veinticuatro.

En 1943 el PCE, tras la debacle quiñonista de 1941, iba a la deriva y Merche, con dos docenas de viejos camaradas, intentó una reorganización comunista más o menos candorosa, a la que pusieron por nombre «Sector 14», mientras procuraba abrirse paso en la vida. Fue entonces cuando conoció y trató a Monzón, quien después de hacerse cargo de esos pecios, disolvió la pequeña organización.

En noviembre o diciembre de 1944 se encontró con Pepe Carretero, Chamorro, el Largo, al que conocía de tiempos de la guerra, y éste le propuso organizarse de una manera formal. Merche, que sufría entonces una aletargada tuberculosis contraída en la cárcel, declinó esa invitación, pero a las pocas semanas el Largo volvió a la carga, y Merche se dejó convencer. Por entonces vivía ya en la calle Coruña, también en los Cuatro Caminos, lo que explica en buena medida que la mayor parte de las informaciones que haga se relacionaran con el barrio.

Carretero le presentó a Víctor. A Merche le impresionó de éste su aspecto, su seriedad y el acento vasco que tenía.

Al principio Víctor se servía de Merche únicamente para que le guardara la documentación comprometida, pero un día llegó y la nombró responsable del Servicio de Información. Así.

Víctor era alguien de ideas terminantes, más inclinado a la acción que a las elucubraciones. Una de las primeras veces que vio a Merche le dijo que no entendía cómo en Madrid la gente de izquierdas podía pasar por la calle y ver a los que habían asesinado a sus maridos, a sus hermanos, a sus padres, y no acabar con ellos. En el País Vasco, concluía sin asomo de arrogancia, eso no lo consentiríamos. Y Merche pensó que lo diría en serio. Y que en el País Vasco, donde los gudaris habían dejado tantas memorables muestras de su valor, las cosas, a tenor de lo dicho por Víctor, no ocurrirían como en Madrid, sino que la gente, al ver al asesino de alguien de la familia, lo ajusticiaba allí mismo, sobre la acera, y seguía caminando con mucha parsimonia, naturalmente hacia Bilbao, patria de la modestia.

Víctor pidió a Merche que buscara dos personas que le ayudaran en el Servicio de Información, y Merche pensó en una amiga suya que había conocido en la cárcel de Ventas, Concepción Feria, y en el primo de otra amiga de la cárcel, Pascual Gómez Moñibas.

De los primeros trabajos que le encomendó Víctor, uno fue que siguieran a Víctor de la Serna y al funcionario de prisiones. Y así empezó. Luego le ordenó un «trabajo muy especial»: hacer un informe sobre la subdelegación de Falange de la calle Ávila.

En la declaración de Merche a la policía, realizada cuando Vitini ya había sido fusilado, Merche lo declaró al revés. Y se ratificó en ello ante el juez, así como que no sabía que se fuese a matar a nadie. Y que ella no pudo ser la que estudió el «objetivo», porque Víctor, por esos días, le había relevado de cualquier tarea, ya que la policía, en un servicio rutinario, había practicado un registro en su casa. Era cierto lo del registro, pero no que no hubiese informado sobre la subdelegación, pero para Merche entre una y otra versión mediaba un abismo, el que podía separarle de la muerte o lanzarle a ella. En todo caso, derivó toda la responsabilidad hacia Vitini, a quien nada podía perjudicarle ya.

En cuanto Merche tuvo la información completada, Vitini, con la anuencia de Víctor, dio la orden de asaltar el local.

Para ultimar detalles, Vitini quedó en Antón Martín con Félix, a quien el día antes había pasado mil cuatrocientas pesetas, y con Carmona, y les advirtió que se limitaran a robar la documentación y las armas que se encontraran allí, y a dar muerte a los que se hallaran presentes en ese momento, pero en ningún caso a los muchachos de las juventudes falangistas. Al día siguiente Vitini se citó en el metro de Tribunal con Merche y se la presentó a Plaza. A continuación les dejó solos; poco después, ella y Félix recogieron a Carmona y se fueron los tres a que Merche, que conocía ya el terreno, se lo mostrara. También prometió enviarles el día del asalto a una mujer, conocida suya, que se encargaría de recoger las armas después del atentado.

Fue a hablar con ella. Era la prima de Pascual. La había conocido en la cárcel de Ventas. Se llamaba Magdalena Gómez Hueros. Era una mujer de cincuenta años, gorda y tetona. Los hombres que la describieron la encontraban vistosa. Estaba colocada como sirvienta en una casa de la calle O’Donnell y pertenecía al partido desde 1938. Después de la guerra pasó por lo que todos, tres años de cárcel. Al salir, se fue a vivir con ese primo suyo, que había sido policía y que también había estado en la cárcel. Había un dicho en la España de la posguerra, según el cual ninguna de estas tres «pes» se libraba de un proceso: policía, portera y periodista. Después se buscó una casa, y cayó como cocinera en la de Serrano Súñer, cuñado de Franco, donde duró tres meses.

Merche le preguntó si podía hacer un pequeño servicio al partido, y Magda le dijo que sí. Era muy fácil. Quedaban citadas el jueves día 22 a los ocho y media, allí Merche le daba un bolso, le presentaba a uno, se iba a un lugar próximo y esperaba a que le entregaran algo. Se lo llevaba a su casa y al día siguiente pasaría a recogérselo ella. A Magda le pareció sencillo.

Entretanto, Plaza y Carmona repasaban la acción. Estaban nerviosos. Más el segundo que el primero. Por lo menos Plaza había sido entrenado en Francia. Quizá por eso Vitini hizo responsable a Plaza del asalto. Les pareció bien llevarlo a cabo el jueves día 22, a las nueve y media de la noche, y quedaron citados un poco antes junto a las barcas–columpio.

Merche recogió a Magda, fueron andando por el solitario paseo de la Ronda, allí le dio el bolsón de cuero negro, de los de cremallera, pero sin cremallera, que se había roto, y la llevó a las barcas–columpio. Se acercó Félix, Merche se lo presentó, y se fue. Félix le ordenó a Magda que le esperase en el campo de fútbol que había a unos doscientos metros en línea recta. La noche era cerrada y no se veía nada más allá del último farol de gas. Magda aguardó en aquel lugar media hora, al cabo de la cual vio aparecer de nuevo a Félix, que le dijo que se marchase y que ya la avisarían.

Cuando se quedó sola salió una sombra entre las casas. A estas alturas supongo que está de más saber cómo se llama hoy la calle en la que se encontraba aquel desangelado campo de fútbol de tierra, pero acaso no esté de más dejar aquí su nombre: Dulcinea. La sombra que emergió de entre las sombras era Merche, que recogió de la mujer el bolsón, por ese amor que tienen las estructuras burocráticas en multiplicar los trámites.

El asalto quedó aplazado para el domingo 25, con el consentimiento de Vitini, quien aprobó también que Carmona avisase a su amigo Tomás, para reforzar el grupo. Aunque cuando se iban a marchar, Carmona recordó que no tenía una pistola para Tomás. Vitini le contestó que no se preocupara, porque él le haría llegar una.

Al día siguiente, en la cita que tenía con Dalmacio, Vitini le ordenó que el domingo 25 fuese a las ocho y media frente a unas barcas–columpios de la calle Ávila, en las que encontraría a unos guerrilleros que tenían tal y tal aspecto. Debía preguntar cuál de ellos era el que no tenía pistola, y a ése entregarle una perfectamente dispuesta para ser disparada.