Juan Casin es, junto con Vitini, el gran

hombre. «Interrogado, se negó en absoluto a

hacer ninguna manifestación sobre las preguntas

que se le hacían», declaró el policía que no

pudo reducirle con torturas.

6

KEDROV EN LA CALLE CERVANTES

o capítulo que hubiera podido figurar como primero, puesto

que él es centro y clave de todo lo que en realidad sucedió

y venía sucediendo desde hacía unos meses, y en el que se

habla de provocadores y de otros asuntos concernientes

a la prensa clandestina y la manera de imprimirla

en un chiribitil de los ejidos madrileños

Juan Casín, con Vitini, es el gran hombre. Cuando se hablaba de él, en presencia de su hermano Hilario, éste empezaba a llorar en silencio, amargamente. Lo adoraba. Juan era el mayor de veinticuatro hermanos, e Hilario el menor, así que éste tenía en aquél al mismo tiempo un padre, un hermano, un amigo y un camarada. Hubiera dado su vida por salvarle.

Hilario Casín ha muerto también, hace dos años. Poco a poco van borrándose las huellas de todos ellos. Quizá por esa razón apareciera un día de forma casual la «Información Especial N.º 48». Si fuéramos de la escuela de Juan Larrea quizá no viéramos azar por ninguna parte, y si una ciega combinación de todas las fuerzas oscuras de la naturaleza, tiempo y espacio, para llevar ese documento a nuestras manos. Y de la misma manera podríamos afirmar que si a Petra no la hubieran encarcelado en 1939 durante un año por su «intervención funesta en todos los aspectos en la zona roja», y si no hubiera conocido a Casín desde los tiempos del cuartel de Batalla del Salado, y no le hubiese llevado a los chicos a su casa por simpatías políticas, quizá a Juan Casín hubieran acabado deteniéndole, como a tantos de los que como él se dedicaban a tareas de propaganda, porque al final todos caían, pero también es posible que hubiera salvado la vida. Pero tuvo que llevárselos a él.

Casín tenía entonces, para la época, una buena colocación. Era guardia municipal, pero ocultó el dato de que había sido guardia civil cuando le pidieron que hiciera la breve novela de su vida hasta el momento de la detención. En realidad quiso ocultarlo todo.

Lo dejan bien claro las actas de la policía, con un estilo un tanto espeso: «Interrogado por el inspector Heras, se negó en absoluto a hacer ninguna manifestación sobre las preguntas que se le hacían, a pesar de las exhortaciones y ruegos en el sentido de que depusiere aquello que pudiere conocer acerca de lo hallado en su domicilio, así como de su participación en las actividades clandestinas del Partido Comunista, negativa que fue acompañada de una súbita agresión a uno de los agentes que presenciaban el interrogatorio, al mismo tiempo que, dando muestras de una gran excitación, trataba de huir del local donde éste se verificaba, por lo que fue preciso reducirle a la obediencia, y como mantuviere su actitud de no declarar nada sobre el particular, el señor Comisario-Instructor dispuso se diera por terminado el interrogatorio, de momento».

Tanto como el estilo literario de la policía, entristece, y cuánto, ese «de momento», detrás del que no es difícil adivinar lo que aguardaba.

Juan Casin es, junto con Vitini, el gran

hombre. «Interrogado, se negó en absoluto a

hacer ninguna manifestación sobre las preguntas

que se le hacían», declaró el policía que no

pudo reducirle con torturas.

Casín había nacido en Dueñas, Palencia, en 1896. Tenía por tanto, cuando le detuvieron, cuarenta y ocho años, y le fusilaron quince días antes de que cumpliera cuarenta y nueve. Su padre era carromatero. Fueron veinticuatro hermanos. La mitad del pueblo debían de ser Casines. Como muchos, después de servir a la patria, se quedó en Madrid, porque en Dueñas las perspectivas de prosperar eran escasas. Fue guardia civil, pero ignoramos de qué manera y por qué razones se pasó de un cuerpo a otro.

Antes de la guerra no había sido ni detenido ni procesado. Tampoco pertenecía a ningún partido ni sindicato.

El 18 de julio prestaba sus servicios como guardia de la Policía Urbana en la Tenencia de Alcaldía del distrito Centro, y vivía en la calle Correos de Carabanchel Bajo. Al empezar la guerra se afilió a UGT y al PCE, y se enroló voluntario en un batallón que se formó en su Cuerpo, donde alcanzó la graduación de sargento. Después de algunos meses, volvió a desempeñar su función de guardia municipal. Cuando se movilizó su quinta, tres meses antes de terminar la guerra, se incorporó al Ejército, pero, sin frente a donde ir, ya no le dio tiempo más que a perderla.

«Después de la liberación de España», como le hace decir el torturador–relator, le detuvieron. Aseguraban que existían denuncias contra él sobre su actuación «en zona roja», y permaneció diecisiete meses preso en el Grupo Escolar Unamuno (otro don Miguel), un centro de detención por donde pasaron miles de personas en los primeros meses de posguerra, y en la cárcel de Porlier, pero su caso se sobreseyó.

Hilario Casín contaba que a él también le detuvieron y le metieron en la vieja cárcel de Torrijos, que se levantaba enfrente, al otro lado de la calle. Los dos hermanos llegaron a saber uno del otro, porque los enlaces entre las cárceles funcionaban relativamente bien, y las noticias volaban, pero aunque podían verse a través de los barrotes, desistieron de hacerlo, porque una de las diversiones de los que montaban la guardia en las garitas consistía en tirar a dar al que asomaba temerariamente la cabeza.

Al salir fue depurado en el Ayuntamiento y sancionado con la inhabilitación para cargos directivos y de confianza, pero lo que la policía no quiso hacer constar en la declaración, para no reconocer que el sistema podía tener esa clase de fallos, es que finalmente le volvieron a admitir en la Policía Urbana, en cuanto presentó los tres avales correspondientes, entre ellos uno del conde de Vallellano, quien unos años después sería ministro de Obras Públicas con Franco.

En ese momento el empleo de guardia no sólo era bueno, sino seguro, y una garantía de limpieza de sangre política. Incluso era una autoridad, alguien a quien en un mundo policial como aquél respetaban todos. Y eso seguramente pesó también en el fiscal y en los jueces cuando solicitaron la pena de muerte para Casín. No sólo había que matarle, sino dar un escarmiento: la autoridad tenía obligación de predicar con el ejemplo.

Habria sido difícil dilucidar si Casín eligió ese lugar porque era comunista, o se hizo comunista por vivir en lugares como ése.

Fue por esas fechas, al salir de la cárcel, cuando la familia se trasladó a la calle Cervantes, 29, en aquel descampado de Carabanchel Bajo. Después de tres años de guerra, que destruyó barriadas enteras, había una gran escasez de vivienda en Madrid. Se contentaron con aquélla, pobrísima. Estaba frente a la última parada del tranvía que llamaban de Mataderos. Al lado había una carnicería en la que también se mataba ganado y enfrente un viejo cine. En la espalda de la casa se ven en las fotos unas jorobas peladas con algunas casuchas miserables, un almacén de carbones y la enhiesta chimenea de ladrillo de un tejar, como un surtidor de poesía ultraísta. Habría sido difícil dilucidar si Casín eligió ese lugar porque era comunista, o se hizo comunista por vivir en lugares como ése, porque viendo la fotografía de su casa, de las chabolas de alrededor, de la corraliza, el medio no deja muchas alternativas. La calle de Cervantes, en ese Carabanchel Bajo, hoy ha desaparecido, pero en su lugar hay otra que tampoco podía llamarse de otro modo que el que le dieron unos ediles, juguetes a su vez del azar que escribió esta historia: El Toboso.

Y así se llegó al mes de noviembre de 1944, el mismo mes en el que el destino enviaba desde Francia a su encuentro a dos hombres de los que jamás había oído hablar; el mismo también en el que otros tres hombres —el Fantasma, Luis y Tomás— volvían a juntarse en Madrid para hablar del pasado y del porvenir, sin sospechar tampoco que había empezado la cuenta atrás del final de sus días, y el mismo en que Casín entraba en acción como en una novela de Baroja, de la mano de un personaje que hubiera tenido trazas enteramente cervantinas, de haberse inventado en el siglo XVII la cámara oscura.

Se trataba de un fotógrafo callejero. Lo conoció mientras estaba de servicio en la plaza de la Cibeles. Casín, con gran obstinación, sólo dijo que sabía que se llamaba Primitivo, y que era manco, aunque en los interrogatorios no recordaba si era de la mano izquierda o derecha.

Naturalmente, era ésa la clase de cosas que a la policía le exasperaba, que un hombre se empeñara en recordar si un manco lo era de una u otra mano, cuando de las cosas incumbentes no había querido ocuparse.

El fotógrafo era de estatura baja, de complexión regular y de unos treinta años. Y no, no recordaba si era manco de la derecha o de la izquierda.

Habló varias veces con él, por matar el tiempo. Tampoco lo conocía de antes. Lo vio por primera vez ahí, en Cibeles, sentado junto al cajón de la máquina de retratar, a la espera de sus clientes, de los provincianos y de los pocos turistas que había en Madrid por esas fechas.

Y un día empezaron a hablar de política. A los pocos minutos se dio cuenta Casín de que pensaban lo mismo de casi todo. La situación le parecía insostenible. Confesaron incluso simpatizar con el Partido Comunista. Eso, en Primitivo, suponía un rasgo de audacia, porque no eran ésas las cuestiones que solían ventilarse con una autoridad, a menos que…

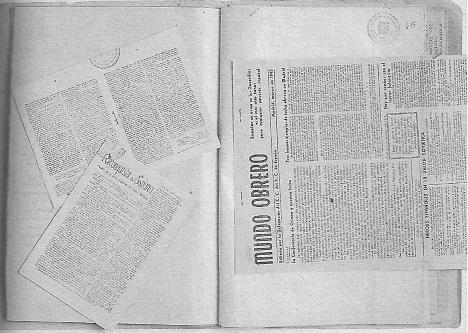

He llegado a pensar que Primitivo era un confidente de la policía, si acaso no policía él mismo. Hubo muchos infiltrados en el PCE. Llegaron incluso éstos a editar un Mundo Obrero propio, con el que intoxicar y desmontar las filas comunistas. Sólo si Primitivo fue policía se aclararían algunas cosas que de lo contrario no podrían explicarse.

Cuando ya tenían confianza, Primitivo le propuso llevar a su casa una multicopista, cosa en la que Casín se mostró de acuerdo.

Pasado un tiempo le presentó a Manzanares.

La policía en ese momento le preguntó furiosa: «¿Quién es ese Manzanares?».

Para Casín, Manzanares debía de tener un cargo máximo dentro del partido. Se trataba de un tipo bastante alto, más bien delgado, de veintitantos años.

Tampoco sabía en qué trabajaba, dijo evasivo.

Una vez quedaron hechas las presentaciones, Primitivo y Manzanares llevaron la multicopista a casa de Casín, y a partir de entonces empezó a ir por ella un tipo llamado Anselmo.

¿Y Anselmo? ¿Quién es Anselmo?

Casín no les dijo quién era Anselmo. Se lo dijo Domingo y se lo dijo Félix, pero no Casín. Éste no les dijo casi nada, en todo caso les confirmó lo que ya sabían por otros.

Anselmo era un norteamericano, de veintitantos años también, de estatura normal, que usaba un pequeño bigote y vestía elegantemente, y con ese acento de los norteamericanos al hablar castellano que les hace partir las palabras y escupir las consonantes como si fuesen las cáscaras.

Es una de las cosas más misteriosas de esta historia, porque con esas trazas hubiera sido sencillo detenerle. Félix incluso sabía dónde vivía y se lo dijo a la policía, en la calle de la Paloma, 19, al final de López de Hoyos, en una colonia obrera, en medio del campo. De modo que Anselmo el Americano debió de evaporarse o meterse en la embajada de su país, donde al parecer trabajaba. La embajada pudo salvarlo: es posible. También es posible que no fuese sino alguien que se quedó aquí después de que se disolvieran las Brigadas Internacionales. Pero ¿y si era un agente infiltrado? Es raro que la policía, que detuvo a todo el mundo, no detuviera al único que por las trazas resultaba imposible que se les escapara. Tampoco detuvieron a Primitivo, ni de él se habla en ninguna parte, y no es fácil que hubiese en ese Madrid muchos fotógrafos ambulantes mancos como para no poder dar con él. Extraño, muy extraño. Una cosa es segura: Anselmo era tipógrafo y minervista. De eso no hay la menor duda tampoco.

A partir de entonces, Anselmo iba por las tardes o por las noches, a diario, a casa de Casín, y se dedicaba a imprimir en la habitación–vivienda donde vivía la familia.

Ha llegado el momento de hablar de esa habitación–vivienda de Cervantes, 29.

La fotografía que hizo de la casa de Casín la policía probaba un delito: la deviación de luz eléctrica. Pero probaba un delito aún mayor: cómo vivía aquella gente.

La fotografía que hizo de ella la policía probaba un delito, la desviación de la luz para un sótano clandestino, pero es sin la menor duda prueba de un delito mayor aún: cómo vivía aquella gente. Y eso que Casín tenía empleo y éste era no sólo honorable, sino que estaba, para la época, muy bien remunerado, con un sueldo de algo más de trescientas cincuenta pesetas (los jornales en el campo estaban a cinco pesetas).

Puede pensarse que no era abundante, si se compara con lo que ganaban muchos, para quienes un litro de aceite, que valía cuatro cincuenta, o un kilo de carne de vaca, que estaba a trece pesetas, o de arroz, a tres veinte el kilo, eran manjares prohibitivos, y tenían que contentarse con los duros chuscos del racionamiento de treinta y cinco céntimos o los paquetes de picadura, a setenta céntimos, si se compara, digo, con el sueldo de la mayoría de los obreros de ese momento, en Madrid, y de todos aquellos otros, más numerosos aún, que depurados de sus empleos (y Madrid era una ciudad administrativa y de empleados) deambulaban apurados por la calle sin saber qué llevar de comer a casa, inventándose negocios para distraer el hambre. Y si es cierto que Monzón iba a los toros, tampoco estaría de más decir que una entrada de tendido de sombra costaba sesenta pesetas. En todo caso, las trescientas cincuenta del sueldo de Casín le daban para sostener a una familia de seis personas. Incluso para algunas fantasías: la niña mayor recibía clases de música.

La habitación donde vivían los seis juntos tenía unos tres metros y medio de ancho por unos cuatro y medio de largo y unos dos veinte de alto, unos dieciséis metros cuadrados en total sin otra ventilación que la puerta que daba a la calle; un espacio cerrado, angosto y sin ventanas en el que permanentemente debía alumbrar esa triste bombilla viuda que cuelga de un pobre cable.

En la habitación había tres camas, de hierro, una mesa, una o dos sillas que servían y una pequeña estantería. En cuanto a la cama del matrimonio quedaba separada de las otras dos por una telilla de percal, doblada sobre una cuerda, a modo de forillo, con el objeto de preservarle al matrimonio la intimidad de la cópula, si es que se atrevían a tanto, porque allí, a menos de un metro, estaban las otras dos camas.

En la pared no había otro adorno que un par de calendarios, uno para mostrarnos a una mujer que anuncia algo de comer y el otro para indicarnos, con una hoja que iba a tardar muchos días en ser arrancada, que el día en que fueron a detener al matrimonio Casín, 20 de marzo, era martes; y un poco más allá, un espejo de un palmo, que servía tanto para que los hombres se afeitasen como para que las mujeres de aquella casa agotaran en él todas sus coqueterías.

La sensación de miseria y precariedad que causa ese lugar, la claustrofóbica atmósfera que envuelve a todos aquellos enseres es tan densa, la tristeza que descubrimos en todos y cada uno de ellos tan venenosa, que uno no sólo comprende que allí se imprimiese aquella propaganda clandestina, sino que entendería también que fabricaran incluso la bomba atómica.

Se conformaron con mucho menos: con guardar unas cuantas pistolas y con seguir imprimiendo sus papeles clandestinos, en los que llevaban un poco de esperanza a gentes como ellos, que quizá ya no la tuvieran para seguir viviendo en la miseria material y moral de un país que les era por completo hostil.

El primero de esos periódicos, el órgano de la junta Suprema de Unión Nacional, Reconquista de España, se usaba como un buzón de consignas y una gaceta. Todo en él es bastante elemental, muchas noticias, no siempre falsas, y un estilo triunfalista que tiene que ver más que con la revolución con el famoso mundo de los prestidigitadores, porque se trata de sacar realidades de donde no hay nada. Incluso su ingeniosa consigna tiene mucho de maga: «¡Ni Franco con Falange, ni Falange sin Franco, ni Franco sin Falange!».

Su formato, al menos en los números que empezaron a circular por España a finales de 1944 y principio del 1945, se vio reducido drásticamente para poder adaptarlos a la clandestinidad, hasta extremos que diríamos inauditos, o mejor aún, invisibles, pero no desaprovechaba la ocasión para alentar a los españoles de izquierda: «El general De Gaulle, jefe del Gobierno francés de Unión Nacional, en el que están representados desde la extrema derecha —la Acción Francesa— hasta los comunistas, que promovió la insurrección nacional del pueblo francés, batió y expulsó, en unión de los Aliados y el glorioso concurso de nuestros compatriotas españoles, a los invasores nazis y está reconstruyendo una Francia libre y potente».

Cómo no debían de sonar estas palabras en el chamizo de los Casín en la Navidad de 1944. Y para confirmar su veracidad allí estaban Félix y Domingo, recién llegados de la dulce Francia, después de haber participado ellos mismos en algunas de las acciones que habían contribuido a su liberación.

¿Qué importaba que al lado se hablara de cientos de juntas de Unión Nacional que jamás llegaron a formarse, como se aseguraba, en todas las provincias españolas, o el apoyo internacional que estaba cosechando la propia UN?

La primera noche la familia Casín se congregó alrededor de los recién llegados. Las niñas dormían en su cama. En el silencio sobrecogedor de aquellos arrabales podía oírse el sordo temblor del filamento de una bombilla. Félix habló de Francia, de cómo había liberado Lourdes, de las divisiones de Leclerc. La mujer de Casín quiso saber si ese Lourdes tenía que ver con el de la Virgen. Su marido la miró desaprobando que interrumpiera al chico para preguntarle tales tonterías. Félix sonrió, y se lo confirmó, aquel Lourdes era el mismo de la Virgen, pero ellos no estaban allí para rezar a nadie. Les habló también del ejército de la UN, diez mil, veinte mil hombres, le confirmó, nadie sabía cuántos. Todos bien armados, no como en la guerra civil. Armamento de primera calidad. Y explosivos como no se conocían en España, que ha sido en todo, un país de atrasos penosos. Casín le escuchaba arrobado. Imaginaba ya las divisiones de Patton y de Leclerc entrando por la Castellana. La llegada de aquellos dos muchachos había traído la alegría a la familia, y si hubiera que buscar una escena parecida que explicara aquella primera reunión, la encontraríamos en alguna de las que se relatan en los Hechos de los Apóstoles, cuando llegaba alguien a la cabaña de los pobres para predicarles la buena nueva.

El milagro se iba a producir, y lo harían desde luego los guerrilleros españoles, como aquellos de los que se daba igualmente noticia en el periódico del partido, que «hicieron parar en la carretera de Madrid el autobús en el que venía un jerarca falangista, registraron a los viajeros para identificar al que buscaban y, una vez conseguido, ejecutaron al falangista allí mismo a la vista de todos, explicándoles la significación de su acto. Los restantes viajeros —uno de los cuales llevaba en su cartera de negocios dos millones de pesetas— no fueron molestados lo más mínimo».

La misma fe que les llevaba a hablar de dos millones de pesetas (unos cien al cambio de hoy) en la cartera de alguien que viaja en autobús, y a quien no se les roba (cuando el maquis vive de robos de poca monta realizados a pobres gentes), les tenía que conducir a la victoria. Sólo había que excitar la imaginación de las gentes sencillas, incluso con el brillo de un dinero que ninguno de ellos había visto en la vida. No, desde luego, Casín ni ninguno de los que imprimían aquellos modestos periódicos.

El segundo de ellos, la revista teórica del PCE, Nuestra Bandera, en la que se impartía doctrina, era, para compensar el aire ligero del primero, un compacto ladrillo de teoría política cuya ininteligibilidad hace aún más incomprensible el hecho de que aquellos hombres se jugaran la vida por imprimirlo, y que recordaría aquellas entusiastas palabras de Althuser, en el prólogo a una edición de El Capital: «Una obra muy difícil de entender para los economistas e historiadores, pero muy fácil de comprender para cualquier proletario (…) gracias a un instinto de clase formado por la ruda escuela de explotación cotidiana, que les ayuda a entender objetivamente lo que presentían subjetivamente».

En cuanto a la última de las publicaciones, el Mundo Obrero, seguía siendo lo que había sido siempre: el órgano de los comunistas, con un poco de todo, teoría y práctica, dogma y liturgia, noticias, consignas y disposiciones de orden doméstico, redactadas en un estilo sencillo pensado para su militancia de base, urbana y rural, y de vez en cuando homilías en muy levantado estilo marxista, para recordara la feligresía que doctores tiene la santa madre Iglesia.

La primera multicopista se estropeó, y Anselmo trajo otra, pero la vieja la dejó en un rincón, por si todavía no había suficientes trastos en la mansión de los Casín.

En diciembre, éste y Anselmo acordaron construir una habitación subterránea, tanto para evitar ser sorprendidos cuando trabajaban como por despejar algo aquel cubículo.

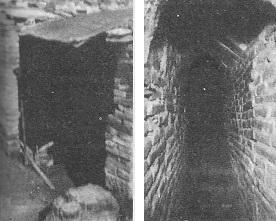

En la corraliza que había detrás de la casa, entre paredes torcidas y material de derribo, vigas de madera y tejas, se abría un pozo muerto, bajo un cobertizo levantado con ladrillo seco y tapado con unas chapas y tablas viejas. El pozo no era demasiado profundo y había sido cegado hacía mucho, o se había secado, así que decidieron abrirle una galería, al término de la cual pudieran excavar una habitación en la que montar una imprenta en toda regla, algo serio.

Para ello Casín contó con un muchacho que le presentó Manzanares.

Otra vez Manzanares. La policía insistió muchas veces, pero Casín, una de las pocas personas que trató con él, sólo pudo decir, elusivo una vez más, que le parecía que ocupaba un lugar importante en el PCE, y que era alto y que tal vez no hubiera cumplido los treinta años. Sí, vestía bien, y Casín se sumó a la opinión del policía, porque él no se fijaba en esas cosas, y habría dicho lo contrario si la policía le hubiera formulado la pregunta al revés.

El muchacho que le trajo Manzanares era albañil. Ése en cambio sí debía de vestir muy pobremente, «con un traje remendado», porque se dio cuenta hasta la mujer de Casín, que ya de por sí era muy pobre.

Esos trabajos se llevaron a cabo con relativa celeridad, porque cuando llegaron a su casa Félix y Domingo, hacia el 20 de diciembre, las obras ya habían concluido.

El pozo y la habitación subterránea donde

se instaló la imprenta clandestina eran

una verdadera obra de ingeniería.

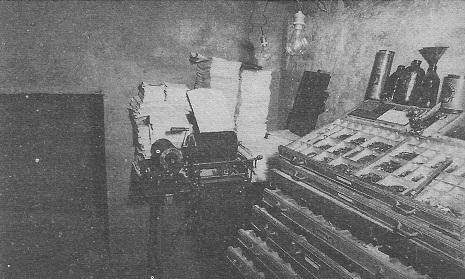

Se trataba de una verdadera obra de ingeniería. Se bajaba y se subía a través del pozo por una cuerda o maroma, atada a una viga del techo del cobertizo. Se requerían fuerza física y habilidad para hacerlo. El pozo, de boca estrecha, setenta u ochenta centímetros, tenía una profundidad de cuatro o cinco metros, con el fondo de tierra firme. A unos tres metros y uno o dos antes de llegar abajo se partía por un pasadizo de unos noventa centímetros de alto por unos sesenta de ancho y una longitud de unos siete metros. En dicho camino y a unos tres metros de la entrada, se excavó una habitación. La acondicionaron a conciencia, con ladrillos y cemento; tenía tres metros y medio de largo por dos de ancho y otros dos de alto. Quedaba exactamente debajo de la habitación–vivienda en la que vivía la familia. Sólo faltaba por solventar el problema de la luz eléctrica, pero Casín hizo las gestiones necesarias y la compañía suministradora le permitió hacer una desviación «a un sótano con el que pensaba agrandar la vivienda». En cuanto tuvieron luz, volvieron otra vez a los trabajos de propaganda, con la multicopista, allí, en la espelunca de las utopías, de la misma manera que los soviets en 1905.

Una minerva nunca pude ser culpable de nada.

Todo quedó igual que lo pintado en un folleto por Kedrov, titulado Una imprenta clandestina, en el que se describen las imprentas clandestinas del Bakú y Moscú prerrevolucionarios de 1905. Quien redactó la «Información Especial» conocía el folleto de Kedrov, y lo citó, así como todos los estudios, de la calidad y grosor del papel usado en la propaganda, los tipos y la ausencia o no de ñ en los textos y la calidad de impresión, que llevaba hechos hasta esa fecha la policía española, para llegar a la conclusión de que tanta literatura revolucionaria sólo podía estar imprimiéndose en España.

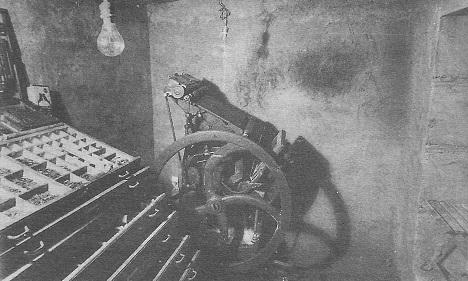

En la «imprenta» de Casín sólo faltaba meter una minerva. La aparición de Félix y Domingo fue providencial en ese sentido.

El guardia les tanteó, habló con ellos, fue cauto. Los provocadores estaban a la orden del día. Se llamaba provocador a alguien que a base de consignas disparatadas e ideas peregrinas, indisciplinado o temerario, podía poner en peligro toda la organización. Era la palabra de moda en el partido. El provocador es al comunismo lo que el hereje a las religiones, y todos hablaban obsesiona dos de los provocadores, desde los del Comité Central a los militantes de base.

A menudo la prensa clandestina tenía que ver más que con la revolución con el famoso mundo de los prestigitadores, porque se trataba de sacar realidades donde no había nada.

A Casín, por ejemplo, acababan de pasarle una noticia que debía incluir en el número de Mundo Obrero del mes de marzo: «¡Atención [a] los provocadores!», lleva por título ese suelto. «Procedentes de Valencia han llegado a Madrid, llamados por el agente provocador Demetrio Rodríguez Centenera, expulsado de nuestro partido, otros dos individuos de su banda, Méndez Mozonis y un tal Julio, acompañados por Magda Azzati. Prevenimos a todos los compañeros de Madrid por si estos indeseables al servicio de la policía intentaran entrar en contacto con nuestra organización para que les dispensen la acogida que merecen».

Y ahí, de nuevo, una novela admirable. Se pregunta uno en un primer momento: ¿Quién sería Centenera, y Mozonis y Julio, pero sobre todo, quién sería esa Magda Azzati, capaz por sí sola de romantizar este relato con aires legendarios a lo Mariana Pineda?

De esta espelunca salían los sueños de miles de españoles que soñaban una liberación como la francesa.

Magda Azzati, hasta el nombre sugiere el de una estrella de la pantalla en el papel de heroína. Pero de nuevo la realidad es más modesta y milagrosa, y ni Magda Azzati era una aventurera, sino la hija de un honorable conmilitón de Blasco Ibáñez, ni sus compañeros unos facinerosos traidores, sino, por el contrario, tres comunistas disidentes a quienes sus antiguos camaradas habían desamparado y dejado entre dos fuegos, el de la policía y el suyo propio. Es curioso también: con Demetrio Rodríguez, un empleado de banca, hizo Monzón lo que con Monzón harían años más tarde Carrillo y la camarilla tolosana, acusarles de «diluir el partido en la Unión Nacional». Magda Azzati vive aún en una residencia para la tercera edad, en Valencia y, mientras ella viva, alentará la pequeña llama de sus vidas, pero en cuanto se extinga, ¿cómo se encenderá en otras pupilas?

De modo que Casín, que sabía que el partido se estaba llenando de infiltrados de la policía y de provocadores, pensó mucho antes de hablar a Félix Plaza y a Domingo. ¿No podían ser una cosa u otra aquellos dos que ahora decían llegar de Francia? No eran tiempos en los que alguien pudiera fiarse del primer desconocido que le abordara. Ellos le contaron que se habían quedado descolgados, y que necesitaban ponerse de nuevo en contacto con el partido. Y les creyó. Y les ofreció techo y comida hasta que el partido decidiera qué hacer con ellos, y se comprometió a buscarles la manera de enlazarlos. Y esa primera noche fue en la que Félix les contó todo lo sucedido en la liberación de Francia y de Lourdes, sí, el mismo Lourdes que el de la Virgen, volvió a aclararle a Rufina, la mujer de Casín. Éste sólo conocía a tres personas, Primitivo el fotógrafo manco, Anselmo el Americano y Manzanares, que le parecía, de los tres, el que tenía más mando, y decidió presentárselos.

Buscó a este último y le relató la venida de Félix y Domingo, y como en la vida se dan muchas más felices e inocentes coincidencias que en cualquier novela, dio la casualidad de que Manzanares había hecho la guerra con Félix en la 46 División, que mandaba el Campesino, y sólo eso sirvió para que quedaran avalados por completo.

A partir de entonces empezaron a ayudar a Anselmo a imprimir propaganda, sobre todo Domingo. De la caminata de aquellos dos meses había llegado a Madrid con un pie averiado, y permanecía metido en casa todo el día. Félix no, éste salía de continuo, de un lado para otro. A entrevistarse, entre otros, con Manzanares. Pero también a ver Madrid, andar, correr de un lado a otro por los barrios en los que había pasado su primera juventud, tabernear, mujerear un poco, respirar el maravilloso aire del Guadarrama. Desde otro punto de vista, era un Madrid sombrío, pero ¿no habían liberado Francia? Liberarían Madrid.

A los pocos días Félix trajo noticias nuevas, que participó a Domingo, y luego a Casín: el partido, a través de Manzanares, les había encuadrado a él y a su amigo en la organización de Guerrilleros de Ciudad.

Estaba contento. Por ello suponía que iban a percibir alguna cantidad, de modo que podrían compensar algo los gastos que llevaban hechos en su manutención y alojamiento. Casín les dijo que no se apuraran por eso, porque de todos modos había un dinero del partido para esas pequeñas cosas. Félix les dijo también que le habían dado una pistola y un revólver; él eligió el revólver, de la marca Tanque, y la Star del nueve corto se la pasó a Domingo, que sopesó el arma y trató de adaptarla a su mano, como quien prueba una herramienta nueva por primera vez. A continuación sacó el cargador y comprobó que no tenía más que cinco balas.

El de la munición era un problema muy grande. La guerrilla tenía un armamento tan variopinto que resultaba luego difícil encontrarle munición específica para cada arma. Así que Domingo tendría que contentarse por el momento con aquellas cinco balas. Tampoco necesitaría muchas más, porque sin haber disparado ninguna, acabó igualmente ante el pelotón de fusilamiento.

De allí a un rato Félix insistió en darle al guardia algo de dinero por el alojamiento y la manutención, pero Casín argumentó que el partido tenía previsto un dinero para gastos de imprenta, y lo suyo podía considerarse gasto de imprenta, por cuanto ayudaban a tirar la propaganda. Debían tomarlo como un jornal. En cuanto a lo segundo, a lo de las armas, las metió en una caja de zapatos y se encargó de buscarles munición.

Por la noche, Casín, que era un hombre caviloso, llevó a un aparte a los chicos y les participó lo que había estado pensando: si estaban encuadrados en la Agrupación de Guerrilleros, lo mejor era buscarles otro sitio para vivir, con el fin de no comprometer la imprenta, que en ese momento era una de las prioridades del partido, tanto o más que las mismas acciones guerrilleras.

Es algo curioso, porque de la misma opinión que Casín era la policía.

Es la espina dorsal de la «Información Especial N.º 48».

Ya hemos dicho que parece redactada por alguien con el vuelo de Tácito, asesorado por Didot, porque es una persona que además sabe mucho de imprentas, minervas, tipos, formas y familias: «Es necesario significar que en el fondo no se ha tratado de una banda de asesinos, inspirados o no por móviles políticos; la verdadera importancia del asunto radica en la amplitud extraordinaria del tinglado comunista desarticulado, del que salió, como otra cosa cualquiera, el asalto a la subdelegación de Falange de Cuatro Caminos».

Esa frase, que reconocía implícitamente que el descubrimiento de los autores del asalto a la subdelegación había sido casual, terminaba en otra escrita en ese estilo con el que se han obrado en España, mucho peores, tantas novelas faulknerianas: «No podemos ocultar, máxime una vez culminado el servicio, que durante un lapso de tiempo, bastante considerable, la tensión vigilante de la policía había alcanzado extremos insospechados que, sin caer en el nerviosismo, ni en la desesperación, la hacían vivir en ajetreo constante, en vigilancias tenaces, infinitas veces infructuosas».

Infructuosas y a menudo llenas de fantasía, porque la policía estaba convencida de que la venida de Félix y Domingo de Francia, su conexión con Casín, su trabajo en la imprenta, era fruto de una organización diabólica que no dejaba nada al azar: «Enlazados los comunistas españoles con los infiltrados por los Pirineos, la consigna disponiendo el pase a la acción era natural», sin «eludir, lógicamente, el compromiso de montar el taller en forma adecuada (…) montada la minerva y establecido de antemano como lugar adecuado de instalación el domicilio de Juan Casín Alonso».

Pero ¿quién y cómo hubiera podido desengañar a la policía?

«Y en aquella habitación, instalada con cierto orden, la minerva, un chibalete con cinco cajas, dos multicopistas, tipos de los cuerpos 6 y 8 redondos, 12 negro (a falta de las suertes a y b), del 36 sombreado, 60 negro, 24 cursiva y 36 negro. Como acompañamiento, tintas, rodillos, galerines, planas de Mundo Obrero… hasta “pasteles” de letra, para que nada faltara. (…) Llegados al detalle, lo mismo que en Moscú y Bakú, hace cuarenta años, la máquina de imprimir hubieron de meterla por el techo, forrando de cemento después la habitación. Y exactamente igual que aquellos hombres de la prehistoria bolchevique, éstos de la imprenta de Carabanchel trabajaban de noche y a la caída de la tarde».

Ciertamente, nuestro informante terminaba ese capitulillo de su «Información», tan novelesca, como hubiera podido empezar Gorki una de las suyas.