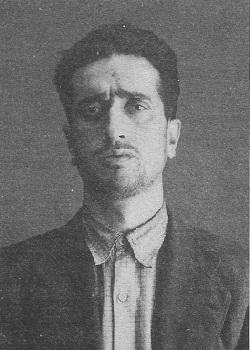

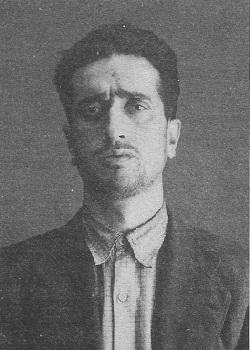

Domingo Martínez Malmierca. Un hombre

apocado y con un carácter retraído, uno

de esos seres en los que las circunstancias

se ceban: mucho mentón, labios gruesos y

ojos color miel y grandes, de sabueso depresivo.

5

MADRID DESPIERTA

o cómo todas las fantasías necesitan muy poco para dejar

de ser una sombra sin dejar de ser un sueño

Sería abusivo insinuar que Carrillo, que acababa de llegar de un largo exilio en América, se alegró del fracaso estrepitoso de la invasión del valle de Arán, pero sí lo aprovechó para propalar que fue él quien dio la orden de retirada evitando que el desastre fuera mayor. López Tovar, el jefe militar que dirigió las operaciones, fue bastante claro: «La orden de evacuación ya estaba dada» cuando Carrillo llegó a Toulouse.

El revés de Arán había sido serio, pero Monzón no desesperaba. La guerra contra Alemania no había terminado, él tenía su organización intacta esperando una orden para entrar en acción y un partido que tanto fuera como dentro de España iba creciendo. Tras casi seis años de dictadura eran muchos los que pensaban que «aquello no podía durar más», ritornelo al que únicamente la muerte de Franco puso fin.

Pero Carrillo, un joven ambicioso, no parece que estuviera dispuesto a consentir que Monzón, que tanto había subido en el partido, no pagara o respondiera de sus errores. En realidad no podía tolerar que Unión Nacional burlase el fielato del Comité Central y actuara con autonomía provocadora.

Podemos seguir este tramo de la historia en el relato que de ella hace Gregorio Morán: «Carrillo pone orden, su orden, en la organización que ha encontrado en Francia y en el interior. Va a restaurar la jerarquía, esa estructura del partido que se ha cuarteado durante tantos años de guerra y caos. Lo primero que hace es responsabilizarse personalmente de la escuela guerrillera de Toulouse, de donde saldrá a partir de ahora el futuro ejército liberador de España. No entrarán en la Península formando grandes unidades, sino pequeñas partidas; hombres sueltos que instruyen a los del interior. Su primer y principal comisionado hacia España, su hombre de confianza, será Agustín Zoroa».

Agustín Zoroa tenía veintiocho años, había nacido en el norte de África y llegó a Madrid clandestinamente a finales de 1944. Lo primero que hizo fue entrar en contacto con Monzón, que seguía llevando la dirección del PCE en el interior, aunque a partir de ese momento quedaron diferenciadas sus funciones. Monzón se reservó la dirección política y Zoroa la militar, siendo además éste el contacto con la dirección en Toulouse, o sea, con Carrillo.

«No tardan en surgir las diferencias entre ambos —sigue diciendo Morán—, y Zoroa es el encargado de transmitirlas. Las relaciones entre los dos se agrían y Monzón empieza a sentirse políticamente aislado. Figura aún como presidente de la Junta Suprema de la Unión Nacional, pero ya no la controla (…) Son los últimos coletazos de Monzón, se siente acosado por la policía y por el partido que ha enviado a nueva gente (…) Los informes de Zoroa en Toulouse socavan cada vez más el peso político de Monzón en el interior. Su situación se hace más incómoda al saber que Zoroa acaba de casarse, en uno de sus últimos viajes a Francia, con su antigua compañera, Carmen de Pedro. A partir de ahora los ataques a Zoroa podrán ser interpretados de muy diversa manera, porque él percibe en Agustín algo de animadversión personal».

«En febrero de 1945», y con ello ya nos acercamos más a esa noche de los Cuatro Caminos, «Mozón deja ya de ser “el hombre del interior”: La ocasión coincide con la aparición de una “Carta abierta de la Delegación del CC del interior”; que llegaría a ser famosa entre los militantes, en la que se van a enunciar críticas implícitas y explícitas a los hombres que hasta ese momento han capitaneado la Junta Suprema en el país. Esta “carta abierta” fue redactada íntegramente en Francia por Santiago Carrillo. (…) Acusaciones antimonzonistas que se harán lugar común desde entonces. Lentitud, elitismo y falta de confianza en las masas constituyen los tres pecados de la organización de Monzón en España. La “carta abierta” quiere echar la casa por la ventana y lanzarse al no va más que para ellos es el terrorismo individual: “Hay que ejecutar a todos los magistrados que firmen una sentencia de muerte contra un patriota (…) Hay que pasar decididamente a la ejecución de los jefes de la Falange responsables de la ola de crímenes y terror (…) Por cada patriota ejecutado deben pagar con su vida dos falangistas”».

Volvía de nuevo la vieja dialéctica de las pistolas, el ojo por ojo y por cada uno de los nuestros, dos de los suyos.

Partiese de Carrillo, partiese de Monzón o de Zoroa la orden de rearmar inmediatamente una guerrilla en Madrid, el caso es que en la ciudad los guerrilleros no iban a pasar de media docena. Dos de ellos estaban también en camino, desde Francia, Félix Posada y su amigo Domingo Martínez Malmierca; a otros tres acababan de encuadrarles en el barrio de la morería como guerrilleros, y otros dos, venidos también de Francia, esperan órdenes. En total, siete hombres. He aquí toda la organización guerrillera de Madrid con la que Monzón trataría de llamar la atención de los aliados y del mundo.

Domingo Martínez Malmierca. Un hombre

apocado y con un carácter retraído, uno

de esos seres en los que las circunstancias

se ceban: mucho mentón, labios gruesos y

ojos color miel y grandes, de sabueso depresivo.

Al estallar la guerra Domingo trabajaba como dependiente en una ferretería de la calle Santa Engracia. Era tres años mayor que Félix, había nacido en el año 1918. Tenía, por tanto, veintisiete años. No era ni alto ni bajo, tenía el pelo negro y los ojos de color miel, grandes y de sabueso depresivo. En las fotos se advierte ya que era un hombre apocado y con un carácter retraído, uno de esos seres en los que las circunstancias se ceban. Tenía la cara larga, con mucho mentón y unos labios gruesos, sensuales y agarenos. Todos los indicios llevan a creer que él fue no quien cantó más en la policía, sino el primero, quien habilitó, las otras detenciones. En la declaración que le hicieron firmar, tras haber sido «convenientemente interrogado y después de numerosas contradicciones y vacilaciones», no dice «al estallar la guerra», sino «cuando comenzó el Glorioso Movimiento Nacional», lo cual no deja de ser un pequeño escarnio que se cometió con él.

Hasta 1936 Domingo no había pertenecido a ningún partido político ni organización sindical, pero se afilió a la UGT en noviembre de 1936 y a principios de 1938 a las Juventudes Socialistas Unificadas. En septiembre de 1936 se enroló voluntario con dieciocho años en las milicias llamadas «Leones Rojos», estuvo destinado en varios frentes y acabó de sargento. Después de la guerra marchó a Francia, en donde conoció diversos campos de concentración, y al recobrar la libertad empezó a trabajar en una empresa alemana de Tours. Al «evacuar Francia las tropas alemanas».

Desde un cierto punto de vista, para comprender la época y a sus protagonistas, son importantes los matices con los que cada cual arrostra la realidad. La policía podría haber escrito «al retirarse», «al abandonar», «al huir las tropas alemanas», pero prefiere ese otro verbo «evacuar», más aséptico. Bien, en ese momento Domingo quedó sin trabajo y en una situación precaria, por lo que en septiembre de 1944 acudió al llamamiento de Unión Nacional en Tours y se enroló en una agrupación de guerrilleros, que fue trasladada a Vierzon, donde permaneció por espacio de treinta días acuartelado, que se fueron en la instrucción militar. Garantizaba de este modo, al menos, el sustento, lo cual, para una época tan inestable como aquélla, no era poco. Podía ser un buen patriota, no tenemos por qué pensar que fuese un mercenario, pero nunca fue propiamente un guerrillero, y eso lo pagarían todos, empezando por él.

A primeros de noviembre de 1944, y de acuerdo con las nuevas consignas carrillistas, cruzaron la frontera dos brigadas de guerrilleros, una de las cuales era la suya, adscritas a la186 División, mandada por un tal Muñoz, con graduación de teniente coronel. Bien, brigadas, división, coroneles. Todo parece un poco desproporcionado, pero la solemnidad es parte de la retórica, incluso de la revolucionaria.

La entrada en España la efectuaron por el Pirineo aragonés, por la zona de Jaca, aunque Domingo no supo precisárselo a los policías, porque desconocía aquel terreno. En todo caso entraron cuando la operación del valle de Arán, que se desarrolló entre el 9 y el 29 de octubre, estaba ya cerrada. Cada uno de los hombres llevaba una metralleta americana o fusil canadiense, cuatro o cinco bombas de mano inglesas y dinamita en forma de pastillas.

Una vez que se encontraron en «suelo patrio» se separaron las dos brigadas; la suya marchó hacia Huesca y la otra a la policía ya no le importa saber hacia dónde, por no desviarse de la cuestión.

Con la suya ocuparon algún pueblo, en el que se aprovisionaron, porque llevaban una ración muy escasa. En el primer encuentro con el Ejército salieron «huyendo en desbandada, toda vez que quedó demostrada una plena superioridad cualitativa y moral combativa en las fuerzas gubernamentales». Esta frase se la meten también de matute al pobre Domingo, que habrá de darle su paternidad cuando la firme.

Después de ese encuentro, él, uno que se llamaba Carlos Guijarro y Félix Plaza, a los que conocía desde el enrolamiento en la agrupación, marcharon hacia Zaragoza, se descolgaron definitivamente de su brigada, de la división y de la retórica.

Caminaron durante un mes aproximadamente en condiciones épicas. De Jaca a Zaragoza, contando los que hay desde la frontera a Jaca, no alcanza a doscientos kilómetros, pero anduvieron erráticos, y los doblaron, lo que quiere decir que sus jornadas debían de ser de entre doce o catorce kilómetros cada noche. Obtenían los datos para su orientación, así como algunos alimentos, de los campesinos y pastores que iban encontrando en su marcha.

Hay un libro de un viejo maquisard, José Gros, Abriendo camino, en el que se cuenta muy a lo vivo las andanzas de los guerrilleros que entraban y salían de España. Todo el esfuerzo se lo llevaba la supervivencia, cargar el armamento y los víveres, avanzar de noche, no hacer fuego bajo ninguna excusa, comer, casi siempre frío, de lo que se pudiera, se mendigara o se comprara, evitar los caminos reales y las carreteras, renunciar a los encuentros con los paisanos, salvo cuando tales encuentros no fueran imprescindibles, y tomar mil precauciones antes de enlazar con los contactos, por si éstos habían sido infiltrados. Y siempre solos. Y siempre acosados. Sostenidos por una vaga idea, tan hermosa como lejana, de victoria.

Al avistar el Ebro, cerca de Caspe, se dispusieron a cruzarlo, pero los puentes estaban vigilados por retenes del Ejército y de la Guardia Civil.

En un paraje solitario descubrieron, amarrada a la otra orilla, una vieja barca. El único que sabía nadar del grupo, Carlos, se desnudó y se metió en las heladas aguas del Ebro, pero en cuanto llegó a la ribera, fue descubierto por una patrulla y hecho prisionero.

Domingo y Félix, que miraban la escena metidos entre unos carrizos, no pudieron advertirle del peligro, por no quedar al descubierto ellos mismos con las voces, así que de manera sigilosa recogieron la ropa del compañero, su documentación y su armamento, y se escabulleron de allí. Un poco más adelante se deshicieron del armamento de Carlos, el fusil canadiense, pero conservaron su documentación y su ropa.

Después siguieron camino de Zaragoza y unos cuatro o cinco kilómetros antes de llegar a la ciudad abandonaron en una casa de labor, en unos pesebres, su propio armamento, una metralleta y un fusil americanos, «sin tratar de ocultarlos».

En Zaragoza permanecieron unas horas, las precisas para enterarse de la salida de los trenes que partían para Madrid, preferiblemente mercancías, en los que pudieran viajar sin billete y sin sufrir los controles de la policía o de la Guardia Civil. Domingo y Plaza llegaron a Madrid hacia el 20 de diciembre de 1944. Llevaban mes y medio de durísima marcha. Nada más entrar en la ciudad se fueron directamente a casa de los padres de Domingo, de la que éste había salido hacía casi seis años. Vivían en el Rastro, en la calle San Cayetano, que sale a la Ribera de Curtidores. Plaza, que era de Aldehorno, en Segovia, tenía, que sepamos, una hermana en Madrid, pero esa noche no se separó de Domingo.

Los padres de éste se alegraron de verlo sano, pero se llenaron de temor. Fueron unos momentos bonitos y tristes, de lágrimas, risas y silencios, porque apenas la vida los había reunido, tenía que separarlos. Lo comprendían todos. La casa estaba metida en una corrala típica, de corredores y patio, en la que se favorecían algaradas, cotilleos e indiscreciones. Alguien podría reconocer al chico y denunciarle, porque así era como funcionaban las cosas en ese momento en Madrid, según les explicaron. La gente denunciaba a todo el mundo: unos por vocación, otros para ponerse a salvo de toda sospecha, otros por miedo. Entonces venía la policía con unos falangistas y se llevaban al denunciado, al que podían devolver seis años después, o veinte, o nunca. Sí, pero estaban en Madrid. No podían creerlo. Les invadió una íntima y completa felicidad. No lloraron porque a esa edad los hombres, cuando están juntos, no lloran. No se habrían cambiado por nadie. Madrid les recibía con hostilidad, pero lo seducirían en cuanto pusieran los pies en la calle, si bien, de momento eso no podía ser, había que esperar: ambos tenían lo único que no se podía tener en ese momento en España: un pasado poco «recomendable».

No es que Domingo Martínez Malmierca se hubiese señalado especialmente en la guerra: todo el que hubiera combatido en ella en el bando«equivocado», y más con unos galones en la bocamanga, tenía que pasar su pequeño purgatorio de cárcel, de investigación, quizá de proceso y, en tal caso, con toda probabilidad, de una condena. Y únicamente lo que declaró ante la policía de sus actividades políticas antes y durante la guerra le hubieran hecho merecedor de algún castigo. Eso, seguro.

Así que a la mañana siguiente, sin tiempo que perder, la madre, un tanto apurada, acudió en busca de socorro a una vecina, llamada Petra, que aseguró conocer a uno que podría echarles una mano. Domingo lo consultó con Plaza, a quien de todos modos debía obediencia militar, por ser de mayor graduación, y Plaza se mostró de acuerdo.

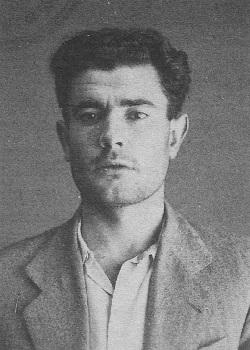

Félix Plaza no era un hombre de muchas

palabras y el rasgo predominante de su

temperamento era la disciplina y la

austeridad pero era demasiado joven para

que una y otra le libraran de los policías.

Plaza tenía veinticuatro años cuando lo detuvieron. No era un hombre alto, pero sí fuerte, con el pelo negro y algo rizado, y «las cejas al pelo». Así es como llama la policía a las cejas que son paralelas al crecimiento del pelo, ni circunflejas ni caídas ni airadas. Parece un chico guapo. ¿Quién no lo es cuando se tienen veinticuatro años, un ideal de libertad, el valor de tenerlo y la audacia de llevarlo adelante? No era persona de muchas palabras y el rasgo predominante de su temperamento era la disciplina y la austeridad, pero quizá era demasiado joven para que una y otra le libraran ante los policías que le interrogaron, que obtuvieron de él todo lo que querían saber, y más.

Al empezar la guerra vivía en la calle Mayor, y trabajaba como dependiente en la calle Valverde, la que noveló Max Aub. En aquel momento era de la UGT y se enroló en el Quinto Regimiento de Milicias, el mismo que sentó sus cuarteles en el convento de los Salesianos de los Cuatro Caminos, controlado por los comunistas.

Luchó en la sierra y al reorganizarse el Ejército quedó encuadrado en la 46 División, que mandaba el Campesino. Cuando tenía dieciocho años alcanzó la graduación de capitán. Aunque en el Ejército republicano se repartieron a voleo muchas estrellas y condecoraciones, y más del lado comunista, el caso de Plaza no fue corriente, y quizá dieran cuenta de su valor y sus dotes naturales de mando las cicatrices que tenía en la pierna izquierda y en la mano derecha, causadas en combate por heridas de bala y de metralla.

Actuó en diversos frentes, hasta el final de la guerra, a la que puso fin su salida por Barcelona. En Francia estuvo también en varios campos de refugiados y cuando fue ocupada por los alemanes, éstos le sacaron del campo en el que estaba y se lo llevaron a la DGT, la organización que empleaba a los civiles en trabajos de fortificación o en fábricas de suministros de guerra. Eso duró hasta el desembarco de Normandía. Entonces logró huir y se alistó en la organización de guerrilleros de la Unión Nacional, en Vierzon. Le pusieron al frente de un grupo de treinta y tantos hombres. Pasó luego a Tarbes, donde estuvo entrenándose con el armamento nuevo durante un mes, armas canadienses, inglesas, americanas, lanzadas en paracaídas por los aliados sobre el territorio controlado por la Resistencia. De Tarbes se fueron a Lourdes. A finales de octubre, enrolado en la brigada de guerrilleros de la Unión Nacional, que formaba parte de la 186 División, pasaron a España. Ocuparon algunas aldeas, y se dirigieron a la sierra de Alcubierre, fronteriza a la esteparia región de los Monegros. De esto, por ejemplo, de lo de la sierra de Alcubierre y de los pueblos en los que entraron, Domingo no declaró nada a la policía. Cada cual se queda de la realidad con algo que el otro olvida, y gracias a esa peculiaridad formal no sólo son posibles las polémicas, sino la literatura.

En los primeros contactos con el Ejército, todo se vino abajo, y se produjo la retirada. El entusiasmo que nutrió la prensa de la UN de esos meses, resultó no sólo inverosímil sino patético: la gente rehuía los encuentros con los guerrilleros y cuando se producían fatalmente, el silencio y la reserva era la tónica predominante.

«La marcha, que fue penosa.». De pronto es como si el policía que le tomaba declaración se compadeciera de aquella gesta estéril o se rindiera lleno de admiración por aquellos que, españoles al fin y al cabo, eran capaces de los mayores sacrificios por una idea.

Después de un mes, llegaron a la «Ciudad de los Sitios». Es así como se lo hace decir a Plaza. El policía que le tomaba declaración se refería, claro, a Zaragoza. Lo mismo que cuando puso en boca de Domingo aquello del «Glorioso Movimiento Nacional».

Cinco kilómetros antes de llegar a la famosa Ciudad de los Sitios, como también había declarado Domingo, abandonaron su armamento, dos metralletas inglesas y dos bombas de mano. Domingo fue más concreto, y habló de una metralleta y un fusil americanos. Pero a esas alturas, qué más daba. Los arrojaron en un pesebre de una casa de labor deshabitada, «sin voluntad de ocultarlos», hecho en el que vuelve misteriosamente a insistir la policía. Acaso cursaran una orden de búsqueda de ese armamento desde la DGS. Después, como es sabido, llegaron a Madrid de la forma en que llegaron y en el día señalado.

No, no podían quedarse en la casa de Domingo, en la calle de San Cayetano. Y así fue como Petra, en compañía de una hermana del muchacho, marchó esa misma mañana a hablar con Casín.

Lo conocía Petra desde mucho antes de la guerra, desde cuando Casín era guardia civil y estaba en el cuartel de Batalla del Salado, por las Delicias. Precisamente en esa calle la madre de Petra había tenido un puesto callejero de verduras. Y de eso se conocían. Así es la vida de cervantina. Casín se mostró de acuerdo en que le llevara a los chicos, y esa misma mañana Petra volvió con ellos a casa de su viejo amigo Casín, que vivía en Carabanchel Bajo, en el número 29 de una calle que no podía llamarse, tratándose de esta historia, de otra manera: Cervantes.