«Información Especial N.º 48»: uno de esos

hallazgos que rayan la inverosimilitud.

1

UN COMIENZO

Capítulo en el que se da principio a una historia

de una de las muchas maneras posibles, así como otros tantos

principios de historias de libros viejos y almonedas

que ya llevaban mucho más tiempo empezadas

En aquel almacén de aguardientes de la calle Ávila esquina con Lérida había cinco hombres con su arma correspondiente. Aunque cuatro de los cinco se habían visto durante media hora hacía unos días, puede decirse que tres de ellos no conocían a los otros dos, y estos dos no conocían a los otros tres, pero los cinco estaban allí para llevar a cabo el asalto de una subdelegación de Falange y matar a cuantos se encontraran dentro, sin importarles, siempre y cuando no fuesen mujeres ni chicos, que fueran o no falangistas.

Pidieron unos vasos de vino por hacer tiempo. La luz allí dentro era pobrísima, de una sola bombilla, colgada de un cable trenzado lleno de polvo. Las restricciones modulaban el voltaje, hasta que en una de esas oscilaciones la luz se fue. Quedaron a oscuras. Era algo frecuente. El cantinero, habituado a esa contingencia, sacó de alguna parte una palmatoria y la encendió. El establecimiento se llenó de sombras monstruosas que temblaban contra los muros desnudos. En un rincón, sentado en una mesa, había un viejo. El cantinero, de pie, esperaba algo con las manos apoyadas en el mostrador. No hablaba nadie. A los dos minutos volvió el fluido y el dueño del almacén apagó la vela, soplando con energía. Ni él ni el viejo del rincón repararon en aquellos cinco jóvenes. No, no había nada de raro en ellos, y si lo había y se dieron cuenta, no quisieron declararlo más tarde a la policía.

A las nueve en punto, el que capitaneaba el grupo, mirando el reloj que había colgado junto a una puerta, pensó se nos hace tarde, y dijo, vamos. Los demás le siguieron. La calle, tanto o más sombría que ese Madrid de 1945, moría en los desmontes de la Castellana, una vasta extensión de campos yermos con algunas abandonadas defensas antiaéreas y solares rotos por trincheras de la pasada guerra. Uno de los guerrilleros sintió frío, porque iba a cuerpo. Se levantó el cuello de la vieja chaqueta azul y se metió las manos en los bolsillos del pantalón. A su lado caminaba uno que también iba a cuerpo, pero llevaba la chaqueta desabrochada, parecía tener calor, y otro más, igualmente a cuerpo gentil, que por imitar al primero, aunque sin pensarlo mucho, se subió el cuello de su americana oscura y a cuadros. Todos traían la pistola o el revólver en el cinto. Volvían a sentirse soldados de la República, y cada uno vivía ese momento con íntima solemnidad. Todavía no sabían que morirían juntos, ni siquiera que antes de hacerlo tendrían tiempo de traicionarse unos a otros. Al respirar, su aliento se quedaba flotando en el aire, sucio y denso, como el de un animal moribundo. Dejaron atrás unas barcas–columpio de recreo. Caminaban deprisa. Los faroles, a medio gas, metían en los charcos unos destellos dorados y románticos. Resonaban sus pisadas en el suelo. Les separaban del objetivo menos de cien metros. El local era un pequeño chalé defendido de la calle por un murete, unas rejas y una puerta de forja elemental y dolorosa. A la parte que había delante de la casa, un espacio angosto y pobre, se le podía llamar todo menos jardín, porque en él no había nada verde, únicamente dos castaños de Indias cuyas ramas desnudas se estorbaban entre sí. Quien mandaba la operación ordenó a dos de sus hombres que se quedaran al pie de una estrecha y empinada escalera exterior, defendida por una balaustrada con la misma forja bastarda del murete. Los otros tres subieron al primer piso. Al rato se oyeron cuatro disparos. En realidad nadie hubiera podido precisar si fueron dos, tres o cuatro, porque se amontonaron a la vez en uno o dos segundos. En el suelo quedaron sin vida dos hombres.

Y así fue como esa noche de los Cuatro Caminos dio paso a una historia llena de fatalidades, que en realidad iba a empezar muchos años después, una soleada mañana de la primavera de 1993, en la cuesta de Moyano.

SÓLO EL AZAR COMBINA

A estas alturas ya no tienen mucho prestigio las historias que toman como señuelo para ser contadas el hallazgo casual de un manuscrito, un documento o una carta reveladora. Pese a que nuestro libro más asombroso, el Quijote, naciera de los papeles arábigos que su autor aseguró haberse tropezado un día en el Zocodover de Toledo, el recurso ha sido utilizado tantas veces, por tantas gentes y con fortuna tan desigual, que los relatos que recurren a él pierden desde su misma gestación mucho crédito. Pero así es como empezó esta historia tan cervantina como cervantesca, y así es como la voy a contar, porque sin ese hallazgo habría sido muy difícil reconstruirla, desde luego, si es que alguien se hubiera tomado alguna vez el trabajo de hacerlo.

La cuesta de Moyano es, como sabe todo el mundo, la feria de libros viejos que hay en Madrid, recostada sobre las negras tapias del Botánico. Nadie cree tampoco las historias que tienen que ver con libros viejos. Seguramente consideran que las cosas que se mezclan con librerías de viejo, almonedas, rastros, buhoneros y traperos son, a estas alturas, una forma del manierismo noventayochista, epilogales piruetas de galdosía o barojismo, algo a lo que solemos recurrir con obstinación unos cuantos escritores vocacionalmente trasnochados y menores para artistizarnos un poco, literatos mayormente de vida rutinaria y deslucida, sin gran brillo ni porvenir.

Pero resulta que ésa es la vida que uno hace, la de los rastros, la de las librerías de viejo, la de las almonedas. Es una manera más o menos silenciosa de no dejar de lado a los muertos, que fueron, la mayoría, como nosotros mismos.

En la cuesta de Moyano hay un gran número de casetas. Unas tienen libros mejores que otras, unas los venden antiguos, otras viejos, otras de ocasión o de saldo y otras de nuevo, con su pequeño descuento y sus odiosos retractilados. Durante la semana es un lugar oreado y tranquilo, con pocas transacciones y refractario a las modas. Suben los jubilados a tomar el solecito al pie de la estatua de don Pío y se cruzan con las bachilleras, que bajan del instituto después de las clases, o huyendo de ellas, con una concupiscencia envidiable.

En una de esas casetas, acaso el mejor surtido caladero de libros viejos que ha conocido España en los últimos años, se venden al revoltillo libros antiguos, libros viejos y libros de ocasión, mezclados de una manera aleatoria, sin otro criterio que el del azar. Según llegan, se van.

Cierto día, había entrado en ella un metro cúbico de papeles viejos, dossieres y periódicos polvorientos, unos atados con sus balduques y otros, sueltos. Al librero, un hombre grueso, activo y tajante, y uno de los más genuinos personajes que ha dado el gremio nunca, no suele gustarle que le curioseen la caseta, porque se ha especializado en el negocio de la batea, que fundamenta en la libre y rápida circulación de mercancías. El suyo es negocio de plaza abierta, no de trastienda. Entra mucho y sale mucho, ése es el secreto. Pero dice, y es muy razonable, que el único placer que tiene es ver antes que los vea nadie los libros que ha comprado, y tiene prohibido que nadie le desate los paquetes. Así que los va sacando poco a poco, los examina someramente sobre el mostrador, aparta lo que le interesa por una u otra razón, y el resto lo arroja al tablero sin la menor nostalgia, como quien vierte alevines para repoblar un río. Sin embargo, no siempre puede reducir la curiosidad de sus clientes, y éstos se le meten por allí y mirotean los atadijos. Unas veces tolera ese curioseo y otras, en cambio, no. La mayor parte de aquellos papeles viejos de los que hablo, sin embargo, aquel montón de carpetas y periódicos polvorientos y mal doblados, habían sido volcados allí a granel, tal y como los habían sacado de donde los hubieran sacado.

—¿Qué son esos papeles?

—No me pregunte. No he tenido tiempo de mirarlos.

He llegado a la conclusión de que es hombre de cierta aspereza, o lo es conmigo, pero si se le piden las cosas de una manera educada, suele ser razonable.

—De acuerdo, mire usted lo que quiera, pero de lo que hay ahí, no se vende nada.

MÁS QUE LITERATURA

Desde un punto de vista mercantil, aquello no valía gran cosa. Ahora, desde un punto de vista literario, mucho. Eran dossieres con abundantes recortes de prensa de los años cuarenta, más bien de carácter político, papeluchos timbrados en blanco, un informe del Sindicato de Alcoholes y Destilados, tarjetas de visita de personas que llevarían ya treinta años en el cementerio y unos articulejos y noticias que habían ido podando de los periódicos las tijeras de cualquier chupatintas, pegados más tarde, por orden de un jefe de negociado, en unas cartulinas y hojas blancas, con su correspondiente numeración cronológica. Allí no había más que las del mes de abril.

A primera vista parecía que hubiesen abandonado la buhardilla donde llevaban durmiendo cincuenta años. Y en medio de todo ese revoltijo apareció ese dossier de tamaño folio. Estaba milagrosamente bien conservado, incluso limpio, con su color amarillo pálido. Era algo que hubiera llamado la atención de cualquiera porque en la cubierta, con claras y grandes letras de palo seco, se podía leer: «DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO». Da igual el orden en que queramos ponerlas, pero esas palabras, juntas, provocan un vago sobresalto, más o menos alarmante. En la cabeza del dossier se ve el escudo nacional, con el águila, el non plus ultra ondulante y el rótulo de la «Dirección General de Seguridad. Comisaría General Político-Social». Lo mismo. Quien sepa algo de la historia reciente de España puede testificar que nada podía inquietarle más a alguien, por su seguridad personal, que tropezarse con esas dos palabras juntas, político-social. Entre una y otra alarma figuraba una inscripción algo más enigmática, también con letras de imprenta: «Información especial», seguida de una línea de puntos sobre la que había sido estampado, con tipos móviles de una imprentilla de caucho, y bien grandes, más incluso que el título, el «No 48» de tinta morada. Hay que fijarse en todos los detalles, cuando anda de por medio la Seguridad del Estado, encomendada a una Comisaría General Político–Social. El hecho de que esa «Información especial» figure en letra de imprenta y que el número se ponga a mano sólo quiere decir una cosa: las «informaciones especiales» estaban en esa época a la orden del día; y del hecho de que el texto evidenciara el papel carbón hay que deducir que se trataba de una copia. Habría más. ¿Para quiénes se hacían? ¿Con qué regularidad? ¿Con qué objeto?

«Información Especial N.º 48»: uno de esos

hallazgos que rayan la inverosimilitud.

Éste está tan bien armado que nos hace pensar que en su elaboración intervinieron los hombres más preparados de la Brigada. Uno de ellos, seguramente el mismo que redactaría todo el conjunto, puso a máquina, en la portada, el contenido pormenorizado de la carpeta: «Actividades Comunistas en Madrid. Servicio practicado por la Policía como consecuencia del descubrimiento de “Imprentas Clandestinas” y detención de los “Guerrilleros de Ciudad”, autores del asesinato de dos falangistas en la Sub–Delegación de Cuatro Caminos». Y abajo, en una esquina, la fecha y el lugar en los que tal dossier había sido preparado: «Madrid, 28 de abril de 1945».

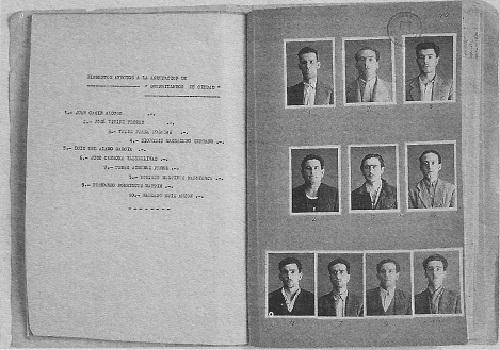

Este tipo de hallazgos no se produce más que una vez en la vida. Nadie se va encontrando en las librerías de viejo documentos secretos que atañen a la Seguridad del Estado. Eso no ocurre ni en las novelas de Pérez Reverte. Por si fuera poco, bastaba una ojeada rápida a su contenido para comprender de golpe la importancia de todo aquello: unas cuarenta hojas en las que se explicaba todo con pormenor. Pero era una cosa la que llamaba poderosamente la atención: un conjunto apreciable de fotografías en las que se ve, por un lado, a los detenidos, y en otras, una minerva y unos chibaletes y el zulo en el que se escondían, así como la habitación donde vivían los impresores clandestinos y algunos guerrilleros. Todo se completaba, en la parte final, con los originales de un buen montón de periódicos clandestinos y manifiestos de la delegación I Comité Central del Partido Comunista y de la Junta Suprema de Unión Nacional.

Desde un punto de vista fotográfico, los retratos son extraordinarios. Le hubiera gustado firmarlos a Capa, por ejemplo. En cuanto a los folletos y periódicos clandestinos, aparecen ordenados y escrupulosamente grapados con primor kafkiano. Conmueve saber que pasaron por manos de hombres que no tuvieron miedo o que si lo tuvieron, no repararon en él tanto como para echarse atrás. Los folletos son de todos los tamaños, camuflados algunos como catálogos de bibliófilo y otros tan diminutos que parecen haber sido confeccionados por impresores liliputienses.

A los que nos gustan los libros viejos, esta clase de papeles y documentos nos asombra y admira: es un misterio que hayan podido sobrevivir a la hostilidad del tiempo y del olvido. Hay algo además que nimba esta historia de un halo romántico: es esa minerva, también fotografiada junto a una multicopista de la marca Triunfo. Qué nombre. Cuanta más realidad se da, más paradojas parecen producirse. Pero una minerva es siempre hermosa. Una minerva nunca puede ser culpable de nada. En ésta se imprimieron miles de números de Nuestra Bandera, de Mundo Obrero, de Reconquista de España. El papel es muy malo y la impresión deficiente. En ellos se vertió la esperanza de sublevar a una población vencida, hambrienta, desarmada y destrozada moralmente. No se sabe tampoco si en realidad eran valientes o estaban completamente locos, porque la ingenuidad política que muestran sólo es comparable con la seriedad con que la manifiestan: «La Junta Suprema de la Unión Nacional ha hecho un llamamiento directo a los jefes del Ejército de tierra, mar y aire de Franco, para que pongan sus armas al lado de los patriotas y no sean por más tiempo instrumentos de los falangistas, enemigos de la Nación». Está claro que no habían visto de cerca ni a un solo jefe del Ejército de Franco. En otro de los números leemos: «El 7 de noviembre de 1944, siguiendo la consigna lanzada por la Junta local de Unión Nacional, el pueblo alicantino no acudió a bares, cafés, cines y teatros, que permanecieron desiertos. La manifestación fue impresionante. La policía practicó completamente a ciegas doscientas cuarenta detenciones, que no pudo mantener, siendo puestos en libertad a los pocos días todos los detenidos»…

Hay una foto en la que se ve también el tabuco angosto donde los detenidos trabajaban a la luz agónica de una bombilla; se ve incluso la bombilla.

Y aquí es cuando empieza de veras toda la sórdida historia. El informe policial trata de presentar el asunto como una gran conjura que ha sido descubierta a tiempo. Las letras que más destacan en la carpeta, ya lo hemos dicho, son precisamente ésas: Delitos contra la Seguridad del Estado. Parece que estas palabras sugieren de modo natural estas otras a las que allanan el camino: Pena de muerte.

TÁCITO EN LA DGS

Quien redactó el informe de la policía conocía su oficio. Está tan bien escrito que piensa uno de inmediato en aquellos escritores que, como Cela, se ofrecían de soplones a cambio de un plato de lentejas. Otros seguramente lo hacían por gusto y fe en la causa. Desde la primera línea arranca con el vuelo de Tácito: «No podemos ocultar, máxime una vez culminado el servicio, que durante un lapso de tiempo, bastante considerable, la tensión vigilante de la policía había alcanzado extremos insospechados que, sin caer en el nerviosismo, ni en la desesperación, la hacían vivir en ajetreo constante, en vigilancias tenaces, infinitas veces infructuosas.». Habla incluso de las imprentas clandestinas, descritas por Kedrov, que funcionaban en el Bakú y Moscú prerrevolucionarios, y su paralelismo con ésta de Carabanchel. «Claro que la Ochrana zarista no llegó a culminar sus servicios cual lo ha hecho, pese a todas las dificultades, la Policía Nacional…», admitía complaciente, delatando con la apostilla que nunca llegaría a ser Tácito, pese a su cálamo currente.

Esa mañana soleada yo no sabía todavía quiénes eran aquellos hombres que parecían mirar llenos de angustia como pidiéndole ayuda a alguien, no sabía qué hacía aquella carpeta en la cuesta de Moyano, no tenía la menor noticia de que se hubiera asesinado a dos falangistas en los Cuatro Caminos ni sabía tampoco por qué razón había llegado a mis manos aquel dossier, pero cuando uno lleva comprando libros viejos veinte años le sobran unos segundos para evaluar si lo que se ha encontrado tiene o no importancia.

El librero atendía su negocio. Fue, desde luego, una suerte encontrar aquello, pero fue, al mismo tiempo, una desgracia, porque de todos los temas literarios, artísticos, científicos o históricos que pueblan la Tierra y el universo de los bibliófilos y bibliómanos, al dueño le interesa únicamente uno: el relacionado con los libros y los papeles impresos, o sea, imprentas, bibliografía, tipografía, maquinaria impresora, papel, catálogos de editoriales, ex libris.

Como convencerle de que me lo vendiera era subirse a los cuernos de la luna, le pregunté si podía tomar algunos datos. Me esquiné y empecé a leer el informe allí mismo, de pie, en un rincón, y a copiar algunos párrafos, los que acabo de transcribir y otros que aparecieron en uno de los tomos del Salón de pasos perdidos. Cuando llevaba media hora y dos cuartillas escritas, le pedí que me dejara el dossier unos días para fotografiarlo. Por ahí no pasó, pero prometió hacerlo algún día. Transcurrió el tiempo, mucho tiempo. Por entonces el librero trasladó su almacén y su biblioteca particular de un piso a otro, así que cuando le pedía el dossier, y lo hice media docena de veces, siempre alargaba los plazos.

Por fin un día me dijo: ahí lo tiene.

La verdad, ya no esperaba volver a verlo. Cuando hay libros de viejo por medio, puede ocurrir de todo, y la gente reacciona de las maneras más inesperadas, unas veces con generosidad y otras sin ella. Fotocopié la parte de los textos, propaganda incluida, e hice fotografiar las imágenes que en él se incluían.

Poco a poco me fui adentrando en la vida de aquellos hombres. Al principio no sabía demasiadas cosas de ellos. Comencé a leer algunos libros, algunas historias del PCE y documentos varios, biografías y memorias de gentes de la época. En algunas, pocas, se dedicaba a aquel asalto una o dos líneas en las que únicamente aparecía, citado de paso, quién lo organizó. Nada más. Un amigo me ayudó, y se metió una o dos semanas en la hemeroteca para buscar algunos datos de la repercusión que aquellas muertes hubieran tenido, si habían tenido alguna. Rastreé en las guías de teléfono todos los nombres que aparecían en la «Información Especial». Incluso tuve suerte, y di con dos personas directamente relacionadas con el caso; con una conseguí entrevistarme y con la otra no. Ambas me suplicaron que por nada del mundo apareciese su nombre otra vez envuelto en tales hechos, sin acabar de creerse que al cabo de tantos años las cosas pudieran salir de nuevo a la luz.

Diez hombres en cuyos rostros podía leerse la pena de muerte, y diez retratos que no hubiera desdeñado haber firmado Capa.

Empecé al mismo tiempo una peregrinación por los archivos históricos en pos del sumario del consejo de guerra que había juzgado a aquellos diez hombres y a la mujer de uno de ellos, pero los fondos históricos del Estado estaban en aquel momento, como la biblioteca de mi amigo el librero, en reformas y cambios de emplazamiento que hacían irrealizable toda pesquisa.

Cuando conseguí reunir el material disponible, redacté un pequeño reportaje para El País Semanal en el que se contaba la peripecia de aquellos guerrilleros, la conmoción social que supuso su asalto a la subdelegación de Falange y la labor que desarrollaron en la clandestinidad impresora de su partido algunos pocos militantes comunistas.

Un día antes de enviarlo, cuando ya lo esperaban en el periódico, sucedió el milagro. Se produjo en forma de una llamada telefónica desde el Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero, de la Capitanía General de la Primera Región Militar, de la calle Reina Cristina.

Las penosas y largas pesquisas de un año que se habían efectuado en Salamanca, Segovia y Ávila, al igual que en el Archivo Histórico de Madrid, tan estériles, daban su fruto, y el sumario del consejo de guerra seguido «contra Vitini y diez más» aparecía al fin.

EL MAR MUERTO EN LA CALLE REINA CRISTINA

Su solo aspecto impresiona, recuerda a uno de esos recién nacidos que se encuentran momificados en las necrópolis. También su parecido físico con los papiros encontrados en el mar Muerto es asombroso. El papel, en la mayor parte de las hojas, se deshace putrefacto. El agua y la humedad persistentes las han llenado de oxidaciones y manchas de orín, a cada cual más pintoresca, haciéndolas ilegibles, cuando no las han destruido por completo. Muchas ni siquiera pueden despegarse unas de otras y las fotografías han perdido la emulsión de gelatina. El olor que despiden es acre y picante, como a vinagre, o peor aún: a depósito de cadáveres. El tacto del papel podrido se parece al del yeso muerto. Con dificultad y paciencia, puede leerse parte de lo que queda. Pero no es esto lo que impresiona, sino la huella humana que hay en tales papeles. Por ejemplo, el casquillo de la bala que acabó con uno de los falangistas. El óxido ha comido el papel del sobre que la contenía. Al principio no se sospecha qué pueda ser ese objeto duro y forroñoso que está metido entre las páginas del sumario, hundiéndose en ellas; cuando lo comprende, da uno un respingo de asco y de susto, lo mismo que ante las fotografías de los muertos tirados en el pasillo o de los orificios por donde entró la bala. A punto de desaparecer mordidas también por el óxido o por la humedad, están las firmas de los acusados al pie de sus declaraciones arrancadas bajo tortura, aceptando la sentencia que les llevaba a un pelotón de fusilamiento, cada una con su trazo agónico, los pequeños detalles de sus vidas domésticas, la noticia de su pobreza, de sus huidas, de sus peligrosas citas, de sus modestos esparcimientos.

Si la «Información Especial N.º 48» la componen treinta y tres espaciados folios y muy diferentes documentos, ahora hablamos de unos doscientos de apretada mecanografía, sin contar los informes forenses, los del maestro armero o del Registro Civil, diferentes actas de defunción, cédulas y carnés, certificados de prisión y de redención de penas, y todo el alijo de periódicos clandestinos y propaganda.

EL ORIGEN DE TODO ESTO

El pequeño reportaje apareció al fin en El País Semanal, en otoño de 1999. Al librero que me había prestado la «Información Especial» creo que le disgustó.

La primera vez que me vio por Moyano, a los pocos días, se sirvió de la retranca:

—O sea, que según usted a esos rojos había que hacerles un monumento.

En realidad estaba molesto por otro asunto.

La gente se preguntaba: ¿cómo ha podido aparecer algo tan secreto?

Después de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978 hubo un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para destruir los archivos policiales de aquella siniestra Brigada Político-Social, de tan amarga memoria. Muchos consideraron un error aquel afán de abolir el pasado, pero pesó más el miedo de que el cambio democrático no fuese del todo definitivo, y se volviera otra vez a lo de antaño, y muchos de los archivos se destruyeron. Aun cuando 1999 no era 1978, y ya había pasado mucho tiempo y la democracia era algo que se consideraba un hecho histórico irreversible, la aparición en El País del dossier hizo que algunos aventuraran conjeturas maliciosas.

Se dijo: alguien hizo un gran negocio vendiendo tales secretos de Estado. Quienes pensaron eso no saben nada de la cuesta de Moyano ni de libros viejos. Un gran negocio, lo que se dice un gran negocio, no se ha hecho en Moyano en todo lo que lleva de historia. Por otro lado, tampoco conocen al librero al que fueron a parar aquellos papeles. De haberlos querido vender, los habría dado por cuatro perras. A mí mismo me ha regalado otras veces otros de parecida entidad. Ese hombre tendrá sus defectos, como todo el mundo, pero entre éstos no se contarán ni la codicia ni la especulación. No. La historia, como siempre, es azarosa. Aquello no provenía de ningún organismo oficial, ni de los sótanos de la desalojada Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, sino de los herederos del comandante Bartolomé Barba, que, como su propia condición militar indica, fue gobernador civil en la Barcelona de la inmediata posguerra.

Lo suponía uno desde el principio, estos informes especiales estaban hechos para jerarcas, ministros, gobernadores, incluido un Franco cuyas dos principales obsesiones fueron a lo largo de su vida el comunismo y la masonería.

Un librero compró la biblioteca de Barba; cuando escogió lo que le interesaba, llamó a su colega, nuestro amigo, y le vendió el resto, libros en su mayor parte. En la inercia de la venta, en esa estela imantada que todo negocio abre y deja a su paso, le entró esa morralla de papeles de tantos años, clasificados neuróticamente por meses: la vida de un burócrata o lo que de ella quedaba. Este librero, a su vez, los llevó a su almacén. Pasados unos meses, otro librero, llamémosle librero número 3, cayó por allí para una compra. Ésa es la vida de los libreros de viejo, se venden entre sí, compran, combinan, arman y desarman bibliotecas; en fin, ya lo decía Baroja, lo importante es pasar el rato. Como los libreros de viejo son por naturaleza descontentadizos, el librero número 3, que se había tropezado con aquellos recortes, legajos y carpetas, le pidió a nuestro amigo que se los regalara para que el negocio le compensara más de lo que le estaba compensando. Nuestro amigo dijo: de acuerdo, llévatelos todos, pero me dejas los del mes de abril.

En abril es cuando tiene lugar en Barcelona el Día del Libro (y el 23 de abril se conmemora el centenario de la muerte de Cervantes), y como a nuestro amigo lo único que le interesa es lo relacionado con ese asunto de la bibliografía, bibliomanía y bibliofilia, le pidió que le reservara esos papeles, por si entre ellos encontraba algún recorte con la noticia de los Días del Libro de todos esos años. Quedaron uno o dos costales, que se llevó a Moyano. Aquí, en Moyano, el negocio suele hacerse por las mañanas. Las tardes son tranquilas y nuestro amigo las aprovecha para clasificar sus propios hallazgos y recortes, con sus consiguientes cifras y su orden. Y eso explica que la «Información Especial» figurase entre tales papeles… porque se escribió el 28 de abril de 1945. Cuatro días más tarde, y jamás hubiera llegado a mezclarse uno con aquellas vidas desdichadas. Se ve que se da mucho cervantinismo también en la pitagórica poesía de los números.

Pasaron unos meses y el librero 3 anunció en un catálogo ese lote de virutas variopintas que le habían sido regaladas. El precio era importante, desde luego, un millón, o millón y medio de pesetas. Se publicitaban como «importante conjunto de documentos de la Generalidad de Cataluña». Es lo que tiene este negocio, que donde uno no ve nada, otro, más avispado, ve mucho, y a veces demasiado. Pero también es verdad que la ley de oro del librero de viejo es la discreción, y más que ninguno debería saber que la avaricia rompe el saco. Lo elevado del precio, acaso desproporcionado, puso sobre aviso a funcionarios de la Generalidad que reclamaron por vía judicial tales documentos, sin saber ni siquiera de qué se trataba. Al librero número 3 se le incautaron los suyos, y una mañana se presentó la policía en la caseta de nuestro amigo, que hubo de acompañarles a su almacén, donde había guardado los que quedaban. Eso, que la policía se tomase la molestia de buscarle en un coche, a nuestro amigo, que es tan amante del orden y de la autoridad, le gustó poco, como es natural.

Se empezó un pleito entre las autoridades catalanas y el librero número 3, pleito que ignoro en qué estadio se encuentra, ni si se celebró ni si se falló. Lo único cierto es que si el 23 de abril no se festejase el Día del Libro y si mi amigo no hubiera tenido su afición libresca, jamás habría llegado a mis manos esa «Información Especial». Y tampoco hubiera llegado a las del lector tal y como le va a llegar ahora, de no haber aparecido el sumario del consejo de guerra que se siguió contra los encausados de la «Información Especial» en unos archivos militares en los que se estaba corrompiendo como un cuerpo vivo. Lo ha constatado uno otras veces: «Se destruye mucho, el tiempo acaba borrando huellas y vestigios, pero la gente no puede figurarse la resistencia a desaparecer que anima a los papeles, fotografías, agendas, facturas o cualquier manifestación impresa. Cuando de veras se necesitan, acaban emergiendo del centro mismo de la Tierra».

Ni siquiera sé dónde se encuentra en este momento esa carpeta que un día de primavera me encontré en la cuesta de Moyano. Tampoco sé cuánto tiempo le queda de vida a los legajos de la causa número 129 185 vista en el Tribunal Militar de la Primera Región. La primera es muy probable que yazca enterrada de nuevo, para otros cincuenta años, en alguna dependencia de la Generalidad catalana. Con los segundos supongo que el tiempo no será tan clemente. En cualquier caso, nadie podrá persuadirme de que no emergieron la una y los otros de su completo naufragio, como en una novela ejemplar, para que yo no contara la historia de aquellos hombres que una noche de febrero se daban cita frente a unas barcas–columpio de los Cuatro Caminos, con el fin de quitar la vida a otros dos a los que jamás habían visto antes.