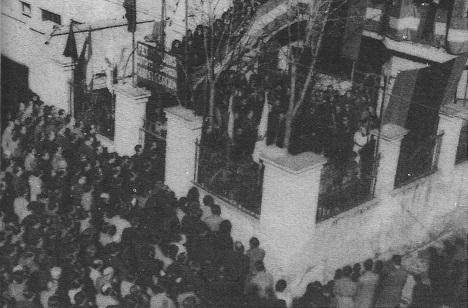

Hoja del legajo del consejo de guerra «contra Vitini y diez más», en la que se ve el trozo que queda de una fotografía con el cadáver del subdelegado de Falange en Cuatro Caminos.

10

DOS HOMBRES

o la prueba irrefutable de que hay una puerta en todas

las historias, para que éstas puedan ser contadas

desde cualquiera de las dos partes

Quien descubrió los dos cadáveres fue Encarnita Lara, la hija pequeña del conserje.

Acababa de llegar con su madre, Pilar Polop, de ver la casa a la que tenían que haberse mudado ese mismo día. De modo que su padre estaba muerto, pero no debería haberlo estado, porque no hubiera tenido que encontrarse en esa subdelegación, ni tampoco nadie de su familia, de haber dispuesto de la guía de libre circulación, que se exigía a los transportistas para realizar mudanzas en domingo.

Pilar Polop estaba embarazada del cuarto, y ésa era la razón por la que acababan de comprar en la colonia del Pilar una casita de las llamadas protegidas: no podían vivir todos hacinados como gitanos en aquella habitación.

Pilar Polop y su hija habían pasado la tarde fuera, adecentando la nueva casa a la que se hubieran trasladado ese domingo de haber tenido la guía y a la que, de todos modos, pensaban cambiarse al día siguiente, lunes.

En un estado de aguda crisis nerviosa esa misma noche contó a la policía que por la tarde, al ser domingo, su marido, a eso de las cuatro, se había ido al café y ella, a la colonia del Pilar. En ese momento, hablando con el juez, comprendió que lo de la casa, que tanta ilusión le había hecho hasta ese momento, se desvanecía ante la tragedia. Sólo acertó a salir de su perplejidad con una pregunta: ¿Qué va a ser de nosotros?

Su hija mayor, Pilar, de diecinueve años, se había quedado, en cambio, en casa, en la cama, porque estaba con gripe; el muchacho, de catorce, la había pasado fuera, en la sierra, de excursión, con el Frente de Juventudes, y llegaría más tarde.

Hoja del legajo del consejo de guerra «contra Vitini y diez más», en la que se ve el trozo que queda de una fotografía con el cadáver del subdelegado de Falange en Cuatro Caminos.

Madre e hija regresaron hacia las diez menos cuarto. Preguntaron en voz alta si había alguien, pero no les contestó nadie. La niña corrió al piso de arriba, llamando a su padre, anunciándole que ya habían llegado. Pasó al hall e intentó abrir la puerta cristalera que estaba frente a la puerta de entrada, la que comunicaba ese recibidor con las habitaciones del fondo, pero no pudo hacerlo, porque el cadáver del joven falangista se había deslizado pared abajo y hacía de tope. En ese momento, llegó por su espalda un chico del Frente de Juventudes que venía a darse una vuelta por allí y le hizo ver que estaba pisando un charco de sangre. Por debajo de la puerta se extendía la sangre, en efecto, su invasora elocuencia. La chiquilla bajó corriendo mientras llamaba a voces a su madre. Ésta subió, empujó la puerta del pasillo, pasó por encima del cadáver del falangista buscando a su marido y cuando lo encontró tirado frente al cuarto de baño, retrocedió espantada, bajó las escaleras presa del mayor nerviosismo y entró en la habitación donde estaba su hija.

De todas las maneras posibles, aquella pobre mujer encontró ésta tan rara de dar una noticia como ésa a su hija Pilar: «¿Cómo es que no te has enterado de que han matado a tu padre?».

En unos minutos, pidiendo auxilio a los vecinos, la casa se les llenó de policía, falangistas y curiosos.

La policía avisó al juez señor Lozano, del Juzgado número 16 y de guardia, que se presentó a las diez y cuarto, procedió al levantamiento de los cadáveres e hizo sus providencias y diligencias, esas cosas en las que la policía y los jueces ponen tanta atención y tanta fe, con la esperanza de que les conduzcan hasta los autores de una muerte. Detalles como que el teléfono estaba con el auricular colgando y el cable cortado o los armarios de la secretaría con la cerradura rota. Nada más. Y, naturalmente, la descripción de los dos cuerpos.

Martín Mora, de treinta y dos años, llevaba un traje gris, zapatos marrones, y no se había quitado el gabán porque acababa de llegar, porque en la secretaría hacía frío y porque tampoco pensaba quedarse mucho tiempo. En cuanto a David Lara, de cuarenta y cinco, llevaba puesto, como siempre, su mono azul de mecánico encima de la ropa, y zapatillas de orillo. Quedó también tirado en el suelo, con la cabeza sobre una boina negra y las gafas.

Había habido incontables atentados y golpes de mano de la guerrilla del monte en España desde 1939 hasta ese momento. No solían aparecer en los periódicos, pero todo el mundo sabía que en España había miles de personas huidas, acaso seis o siete mil, que de vez en cuando hacían frente a la Guardia Civil o daban «golpes económicos» o incluso buscaban y mataban a aquellos que les mostraban una abierta hostilidad o que eran lo bastante representativos del nuevo régimen como para estar en su punto de mira.

Pero aquello, asaltar una subdelegación de Falange y matar a dos falangistas en la capital de España, era la primera vez que sucedía.

David Lara, conserje, un compendio

de circunstancias desdichadas.

Para algunos, aquellas dos muertes fueron como los primeros clarines del Juicio Final contra el fascismo, que se avecinaba.

Esa misma noche hubo un trasiego telefónico en las alturas. Sí, aquello valía la pena explotarlo. Alemania iba perdiendo la guerra y el Gobierno de Franco necesitaba victimarse un poco. En unos minutos quedaron trazadas algunas líneas maestras: El Pardo, la Secretaría General del Movimiento, el Gobierno Civil. Nada de esconder un diamante en bruto como ése. No, en esta ocasión darían publicidad a ese ataque, pese a que estaba prohibido hablar en los periódicos de la guerrilla, por seguir el principio universal de: lo que no sale en los periódicos, no existe. «Adelante. Vía libre», fue la voz de mando, y en menos de media hora la subdelegación de la calle Ávila se llenó de reporteros de periódicos y de radio. Y nada de fotógrafos. No querían fotografías ni de la casa ni de los muertos; una cosa era darse publicidad y otra bien diferente, hacerles propaganda.

Era importante, ante todo, aclarar cómo habían ocurrido las cosas, y la policía, que jamás bajaba la guardia para los que consideraba delitos de comunismo y masonería, trabajó con celeridad inaudita desde esa misma noche junto a los periodistas, como esos cocineros que gustan exhibir sus dotes ante los comensales que darán cuenta de los platos que preparan.

En cuanto acabaron de interrogar a la mujer del conserje, interrogaron a Pilar, la hija mayor.

Ésta confirmó que su padre había salido a las cuatro y cuando volvió, hacia las seis, la encontró sola, con fiebre en la cama, la tapó y se puso a leer en la cocina, que estaba al lado, a salvo de los fríos grandísimos de la estación, de la época, del país y de la casa. Allí permaneció hasta que llegó el subdelegado, Mora, a eso de las nueve menos cuarto.

Entró en la habitación a verla, era un buen muchacho, serio, y le dijo que podía subir con ellos, para distraerse algo, después de toda la tarde sola, metida en la cama. En silencio, sin música, sin radio, tapada hasta la barbilla. La chica explicó que no se encontraba bien y que prefería seguir en la cama. El padre arropó a su hija, apagó la luz de la habitación y subió, acompañando a su jefe, al primer piso.

Al rato oyó, sí, que desde el patinillo una chica llamaba a su padre, y que luego se hizo otra vez el silencio. Eso era todo.

No, Pilar no oyó ningún disparo, pero sí que el aparato de radio funcionaba muy alto, a todo volumen, y que a continuación sonaron dos golpes en el techo, como si alguien hubiera dejado caer algo.

Otra cosa: a cuenta del aparato de radio, que estaba guardado con llave en uno de los armarios de la secretaría, se montaron muchas historias, que repitieron hasta la saciedad los periódicos. Según la policía, los guerrilleros llegaron, buscaron el aparato de radio cuya existencia conocían, lo encontraron después de descerrajar un armario, lo enchufaron, lo encendieron y sólo entonces dispararon sus armas.

Tomás insistió en que no sabía nada de esa radio, se la encontró y seguramente estaba estropeada, porque si no, ¿qué hacía guardada en un armario? Además, ¿no era absurdo reconocer el crimen y empeñarse en negar que enchufaron la maldita radio? Pero Pilar insistió en que ella la había oído a todo volumen, y cincuenta años después, cuando ninguno de esos detalles tiene ya la menor importancia, aún sigue oyendo cómo llenó de músicas y voces extemporáneas aquella sombría subdelegación.

En cualquier caso, la primera persona que entró en su habitación sobresaltada, dando gritos, fue su madre, que le dijo precisamente eso, si no sabía que habían matado a su padre.

La muchacha, sin comprender nada, se tiró de la cama, salió en camisón al jardinillo, febril como estaba, y subió corriendo las escaleras, abrió la puerta, vio el charco de sangre y el teléfono colgando, retrocedió asustada, volvió a su habitación y se arrojó en su cama, entre lágrimas y presa de un ataque de miedo y desconcierto.

La noticia se propagó por el barrio de los Cuatro Caminos como la pólvora. Empezó a congregarse la gente, que con morbosa curiosidad quería saber algo más.

Entre la gente que se presentó inmediatamente estaba María Luisa Fernández Requejo, que declaró haber estado en el local muy poco antes de que ocurriera el asalto, y muy poco después.

Esta muchacha, hija del falangista Pedro Fernández Gómez, se pasó un poco antes de las nueve por la subdelegación. Venía a avisar que su padre, que vivía allí al lado, en la calle Salamanca, no podía hacer la guardia esa noche, porque estaba con gripe también.

Subió a secretaría y encontró al conserje Lara y a Martín Mora. Éste le indicó que tenía que volver a casa y decirle a su padre que llenara una hoja dando el parte.

La chica fue lo que hizo, y cuando volvió al cabo de un rato con el parte hecho, ya no vio a nadie. Volvió a llamar al conserje, y al no obtener respuesta a sus llamadas, subió al primer piso y entró en secretaría, que encontró vacía. Ni siquiera se fijó en que el teléfono estaba colgando y ni en el estropicio de los armarios. Sí, en cambio, se cruzó con la mujer del conserje, a quien su hija pequeña le había dado la voz de alarma, y que subía las escaleras la pobre entre sordos gañidos. Ni siquiera se percató de que bajaba ella en ese momento. La dejó pasar delante, y la siguió. Cruzaron el hall, desplazaron con la puerta cristalera un cuerpo tendido, ella se asustó al ver el charco de sangre, y salió. La mujer del conserje, en cambio, saltó por encima de aquel muerto y llegó a donde estaba otro, un poco más allá.

Eso era todo lo que podía decirles, porque ella también salió corriendo.

Y aún se presentó al poco rato un tal Rafael Martínez Jaime, un falangista, que añadió un poco más de confusión a la que debía de reinar en la subdelegación en aquellas primeras horas. Dijo, por ejemplo, que los muchachos de la Escuadra de Franco que estaban bajo su mando y salían hacia las nueve y cuarto de una casa de la misma calle Ávila, en la que habían celebrado un baile, se cruzaron con un grupo que gritó ¡Viva la CNT y viva la FAI!, lo que hizo que vinieran a las manos los dos grupos. Uno de los de la CNT salió huyendo por la calle Ávila hacia los Cuatro Caminos. Corrieron tras de él, lo cogieron y le propinaron una buena paliza, cosa esta que le confesaron al juez con entera naturalidad, como quien está orgulloso de haber ayudado a un ciego a cruzar la calle. Le dijeron también que sabían que la madre del chico a quien habían apaleado era una vendedora ambulante de periódicos, detalle que le parecía significativo al tal Martínez, y lo declaraba, por si por ese cabo podía llegarse a ovillos más abultados.

El juez miraba al secretario del juzgado, que iba apuntalando aquellas frágiles informaciones con una estilográfica.

El juez y la policía estaban un poco desconcertados. En esas primeras horas se investigó incluso a los propios falangistas adscritos a esa subdelegación, para descartar que se tratara de un ajuste de cuentas. Se habían dado casos, y algunos muy sonados, como para no pensar en algo así. Falangistas contra requetés, requetés contra falangistas, hedillistas contra monárquicos, monárquicos contra requetés. Eran años en los que muchos, con un arma en la mano y exaltados por la experiencia de la guerra, trataban de resolver sus diferencias por la vía rápida. Ni siquiera se libró de las sospechas el administrador de la subdelegación, a quien hicieron venir de inmediato.

Pero la poca relevancia de aquella subdelegación y la nula significación política de los muertos, de la clase de tropa (Mundo Obrero habló siempre de «jerarcas»), les llevó, en dos o tres horas más, a la única conclusión lógica: aquello había sido un golpe de la guerrilla de ciudad, del maquis comunista.

Al día siguiente, por ser lunes, no había periódicos en Madrid, sólo la Hoja del Lunes, un periódico editado por las rotativas del Movimiento en régimen de monopolio y cuyos beneficios se destinaban a un montepío de periodistas.

No en todas las Hojas del Lunes de España apareció la noticia, porque muchas de las ediciones habían sido cerradas, pero no hubo periódico, por pequeño que fuese, que no diera el 27 de febrero amplia crónica del suceso.

ABC le dedicó ese día su famosa portada en huecograbado y el editorial, y, al siguiente, un amplio reportaje sobre el entierro abría sus páginas de información con un despliegue que se llevó esa primera y otra más. El Alcázar, periódico fundado durante el asedio del Alcázar de Toledo, y llamado a ser el órgano de las esencias falangistas y de los ex combatientes, dedicaba más de media página de su portada a dar la noticia con tipografías espectaculares, lo mismo que el Informaciones, el órgano oficioso del III Reich en España, que tituló la noticia igualmente a toda plana con titulares que abarcaban sus siete columnas, como acaso no hacía desde que Alemania, no tolerando por más tiempo los vergonzosos tratados internacionales, no tuvo más remedio que invadir Polonia. Hasta D’Ors le dedicó una de sus célebres glosas, que, leída cincuenta y cinco años más tarde, queda, si no se conociese el hecho que la originó, de un críptico subido: «El Crimen», la tituló, concibiendo éste como un personaje siniestro que sale a escena. Empezaba así: «Los agonistas de la Historia no fenecen jamás», y la terminaba con un ruego que, aunque dicho en otro sentido muy diferente, no podía imaginar don Eugenio hasta qué extremo se iba a hacer realidad: «Dios quiera que siquiera el hablar del Crimen sea un monólogo. Que otro, como él, no salga de entre bastidores y entable diálogo».

Los periódicos de la época son triplemente elocuentes: en lo que decían, en lo que decían a medias, en lo que no decían.

La oración fúnebre de nuestro admirado noucentista no debió de ser formulada con demasiada fuerza porque para dar la réplica y perpetrar el nuevo crimen habían sido investidos ya los comparsas necesarios. He aquí sus nombres: «Enrique Eymar Fernández, Coronel de Infantería y Caballero mutilado de guerra por la patria, nombrado Juez por el Excelentísimo Señor Capitán General de la Primera Región Militar para los Delitos de Comunismo; y el capitán de infantería Emilio Menéndez Villar, como secretario Auxiliar». Sin olvidarnos del comisario–jefe de la Brigada Político-Social, Juan Pablo de Guinea Sata, que delegó en el comisario de la brigada encargada del caso, Luis Marcos González, quien a su vez nombró a los inspectores, Mario de las Heras Portillo y Rómulo Horcajadas Delgado, y a los siete agentes, Juan García Gelabert, Salvador Guíu López, Saturnino Millán Criado, Bernabé Bachiller García, Ramón González Morales, Antonio Álvarez Viejo y Juan Anguas Sanz, que con los guardias, carceleros y piquete de ejecución completan el drama, con todos los figurones que en ese primer momento corrieron a hacerse fotografiar, en las primeras filas del duelo, y cuya foto apareció en las páginas de unos periódicos en las cuales, por cierto, no aparecieron por ningún lado los retratos ni de Mora ni de Lara.

Esos tres periódicos, ABC, El Alcázar e Informaciones, representaban en buena medida las fuerzas que sostenían al nuevo régimen: los monárquicos, aristócratas, oligarcas y esas gentes de orden del barrio Salamanca, entre el alto funcionariado y los venidos a menos; los ortodoxos del Movimiento, nacidos en y para una guerra que les había encumbrado, sindicalistas y jerarcas; y los exaltados y radicales falangistas, partidarios en todo momento de la famosa Revolución pendiente. En cuanto a la Iglesia, el otro poder, se limitó a suscribir la política del Gobierno, decir una misa en «el escenario del crimen» y asperjar los féretros con agua bendita.

El duelo fue impresionante, jamás se había visto en Madrid un entierro al que hubiesen acudido doscientas cincuenta mil personas, una cuarta parte de la población de Madrid. Si las cifras son exactas, que no debieron de serlo en absoluto, hablaríamos de una cuarta parte de la población total de Madrid.

¿Cómo, quién, por qué aquel despliegue? Fue un movimiento instintivo del Régimen de ponerse a salvo, haciendo ver al mundo que eran objetivo indiscriminado del comunismo, si bien tampoco desaprovecharon la ocasión para cerrar filas y dejar claro que en el caso de que a alguien en las cancillerías extranjeras se le estuviera pasando por la cabeza una solución como la propiciada en Francia a raíz del desembarco en Normandía, estaba muy equivocado, porque en España no se iban a dejar cazar como los estúpidos colaboracionistas de los alemanes y los gobernantes de Vichy.

Al entierro de los camaradas no asistió Franco, que ostentaba además el cargo de jefe nacional de la Falange, y no asistió deliberadamente para hacer ver que el capitán se quedaba en el puente de mando con el timón en las manos, y porque al fin y al cabo aquellos pobres Mora y Lara eran dos nadie, cuyo mayor mérito había sido haberse dejado matar en un momento que podía ser muy interesante para los intereses del Estado, nada más; pero sí asistieron diferentes ministros y jerarquías nacionales, entre ellas el ministro secretario general del Movimiento, señor Arrese, que presidió la manifestación y prendió de los féretros la Palma Roja a los caídos por Dios y por España.

Porque nadie dudaba de que ambos habían caído en acto de servicio en una «Delegación política», aceptando con ello que se seguía en estado de guerra, y que aquella subdelegación era un cuartel.

La puesta en escena de las honras fúnebres fueron wagnerianas, si podíamos encontrar algo wagneriano en aquel Madrid manchego. Después del paso por la morgue de la Facultad de Medicina, a las doce de la noche del mismo domingo, se llevaron los cuerpos a la Jefatura Provincial del Movimiento, de la calle García Gutiérrez, en lo que hoy es Audiencia Nacional. Allí quedó instalada la capilla ardiente, y se establecieron rigurosos y muy complejos turnos de guardias de honor, atendiendo a todo el escalafón, con escuadras de todos los distritos de Madrid, empezando por el de Chamberí, adonde pertenecía la subdelegación: aquello no se lo quería perder nadie, todos sospechaban que estaban viviendo horas que podrían ser históricas, y ya conocemos el amor que siente la población por la Historia.

Frente a la mixtificación de la prensa clandestina, el despliegue de la prensa oficial. Fue, en parte, la que desató oleadas de pánico en todo el mundo. (En la fotografía, subdelegación de Falange de la calle Ávila, el 27 de febrero de 1945.

En muy pocas horas los féretros quedaron sepultados en coronas de flores enviadas por toda suerte de organismos, instancias y sindicatos; a partir de las tres de la tarde empezó a congregarse una gran multitud en la plaza de París, en Génova y en Montesquinza, y a las cinco se sacó a hombros los féretros, y la comitiva, que abría el susodicho Arrese, ministro al que acompañaban el de Gobernación, el de Educación Nacional, el de Trabajo y el de Industria y Comercio, así como el presidente del consejo de Estado, el jefe de la Casa Civil del jefe del Estado, consejeros nacionales, vicepresidente de las Cortes, vicesecretarios, delegados nacionales, subsecretarios, directores generales, nombres rutilantes del momento, Sancho Dávila, Girón, Aunós, Blas Pérez, Pilar Primo de Rivera, Raimundo Fernández Cuesta, Alfaro, Valdés y otras muchas autoridades municipales, la comitiva, digo, se llevó los cuerpos de Mora y Lara hasta la iglesia de Santa Bárbara en las Salesas Reales, la misma en la que Franco había depositado su espada vencedora en abril de 1939, y allí les rezaron unos responsos.

Terminados éstos, se arrancó uno de la Junta de Recompensas, que puso las codiciadas Aspas Rojas en manos de Arrese, pero que no quiso prescindir de sus cinco minutos de popularidad sin decir unas palabras que hoy encontraríamos extrañas: «No son los primeros de nuestros camaradas que generosamente han sabido caer frente a las balas comunistas, y tampoco deseamos que, en servicio de España, sean los últimos que ofrezcan su sangre ardiente falangista».

Hizo una breve pausa y continuó: «Como antes, como ahora, como siempre, nuestras escuadras disciplinadas y aguerridas sólo esperan la voz de mando que les ordene un servicio. Firmes en sus puestos a las órdenes del Caudillo, sin cavilaciones ni reservas, estrechan sus filas bajo los pliegues de su bandera anticomunista. ¡Arriba España!».

A Arrese, después de prender las aspadas palmas en los féretros sólo le quedaba gritar brazo en alto el sonoro dicterio que José Antonio pronunció ante el cadáver de Matías Montero, falangista caído en tiempos de la República: «Que Dios os dé su descanso eterno y a nosotros nos lo niegue hasta conseguir la cosecha que sembró vuestra muerte».

El ambiente se iba caldeando. Muchos estaban contentos. Era un momento muy oportuno de resarcirse a voces de la marcha de la guerra. Se iban a enterar los rusos, los ingleses, los franceses, incluso los americanos (y no debemos olvidar que, meses antes, en Málaga, se había condenado a pena de muerte a alguien cuyo único delito fue hallarle en el bolsillo unos partes de guerra de los que se distribuían en las embajadas y consulados aliados). Podían estar perdiendo la guerra en Europa, pero Madrid no era Europa, y allí iban a poner de rodillas al comunismo y a todos sus aliados.

Cuando los féretros volvieron a la calle, la multitud había crecido lo indecible. Se diría que los ataúdes, de mano en mano, flotaban en aquel gentío en medio de un silencio sobrecogedor. Fueron momentos de una gran tensión que rompió un grito: «¡Muera el comunismo!», secundado con los «¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!» y «¡Arriba España!» habituales, para acabar todo el mundo, brazo en alto, cantando el Cara al sol. La comitiva se puso de nuevo en marcha hacia Recoletos. En Recoletos y en Cibeles no cabía un alma.

Sabemos que ese día allí, contra la reja de Capitanía General, un fotógrafo ambulante manco y un guardia municipal, de servicio, miraban el desfile con la misma gravedad de todo el mundo, sin traslucir sus verdaderos y contradictorios sentimientos, porque nunca se hubieran esperado esa respuesta de las autoridades a una acción de sus guerrilleros.

De Cibeles la comitiva subió a la plaza de la Independencia. El gentío, se insistía en todos los periódicos, había sido incalculable, pero todos dieron sus cifras, unos, trescientos mil, otros, doscientos cincuenta mil, y verificaron el hecho: «No se sabe de la existencia, históricamente, de una manifestación semejante ni tan rápidamente surgida en España». Sin ir más lejos, cuando la proclamación de la República.

Pero los periódicos con el tiempo son más elocuentes de lo que parecen y sin querer reconstruyen por sí solos el clima que se respiraba en ese momento. Por ejemplo, en El Alcázar, por esos caprichos de la composición a los que estaban sometidos los periódicos de la época, se publicaba ese 27 de febrero este suelto, en un rincón de la misma primera página donde se llamaba a la exaltación: «Sentencia cumplida: al amanecer del día de hoy se ha cumplido la sentencia dictada por los tribunales contra dieciséis terroristas comunistas, entre los que figuraban varios jefes de grupos de acción de los filtrados por la frontera pirenaica, que habían cometido varios crímenes y otros actos terroristas». Nada más, en un recuadro. Hacía meses, incluso años, en que ya no asomaban esas noticias en portada. Traerlas a primer plano era una manera de tranquilizar a todos aquellos que estaban pidiendo ya venganza, una manera de aplacar hambres tan cainitas. Y en otro rincón, en un suelto no menos esquinado de la primera página del periódico del día siguiente, esta noticia: «Ciento setenta personas asesinadas en París durante enero y febrero. Lisboa. Según informa el diario católico A voz, han sido asesinadas en París más de ciento setenta personas por elementos de la “quinta columna” en atentados cometidos durante los últimos meses». ¿Y quiénes eran los de la «quinta columna»? Naturalmente los simpatizantes y colaboracionistas, que venían a demostrarnos que no todo estaba perdido. Se exaltaba a aquellos «quintacolumnistas», pero se condenaba a muerte a estos guerrilleros. Bien, lo importante era intoxicar un poco.

Lo más llamativo de todo es que en los periódicos nadie se ocupó de los únicos importantes en aquel momento, Mora y Lara. Ni una reseña sobre sus vidas, ni una semblanza, nada, no aparecen por ninguna parte.

Únicamente gracias a las esquelas nos enteramos de que Martín Mora, el secretario, era un «productor del Gremio de Fotograbados del Sindicato Provincial del Papel, Prensa y Artes Gráficas», o sea, alguien que trabajaba en cosas de imprenta, en su caso concreto en la editorial Espasa Calpe, como fotograbador, con lo que no parece sino que el bucle cervantino de la historia, tan literario, ha querido girar sobre sí mismo.

Mora había pasado la noche del sábado que precedió a su muerte en la subdelegación, de guardia. Era una nueva disposición. Hacía dos meses habían entrado una noche en la delegación de Falange de la calle Alenza y se habían llevado las fichas de todos los falangistas y diverso material, impresos de salvoconductos y carnés, con los que poder habilitar las documentaciones falsas de los guerrilleros de ciudad. Qué grupo pudo dar ese golpe es un misterio. En cualquier caso un gran número de impresos y carnés de Falange se encontraron debajo del cobertizo de Casín. Como quiera que fuese, la orden dada desde ese día a las delegaciones fue que se montasen guardias estrictas y vigilantes. Las hacían camaradas de la Vieja Guardia y, desde luego, con carácter voluntario. El somatén para tiempos de paz que seguían siendo de guerra. También el de subdelegado era un cargo no remunerado. Era el entusiasmo que se tenía por las ideas. Lo daba la época. Pero no nos engañemos, tenían sus pequeñas compensaciones: una casa de protección oficial, un cupo extra de carbón, acceso a un economato, vacaciones para los niños…

Después de la guardia, Mora, a las ocho de la mañana del domingo, se fue a misa. Era el segundo domingo de Cuaresma. Mucho habían cambiado las cosas en España desde aquellos días siniestros de la quema de conventos y de una persecución religiosa que se llevó por delante, asesinados, a más de diez mil, entre curas, monjas y frailes. De ello se benefició, naturalmente, la Iglesia, que vio regresar al redil por voluntad propia o a punta de pistola a toda la grey, se hubiera o no estado de acuerdo con una persecución tan demencial como la que habían padecido. La Iglesia vivía exultante ese momento, su verdadera Cruzada, y no sólo había recuperado su patrimonio, sino que lo había visto incrementado y, además, centuplicada, se le había reingresado una feligresía sumisa.

Después de misa Mora volvió a casa, donde vivía con su madre, un hermano y una hermana. En cuanto llegó, se acostó, porque había pasado una mala noche tumbado en el camastro del Cuerpo de Guardia, que habitualmente usaba el conserje. Estuvo acostado hasta la hora de comer, y después de comer se volvió de nuevo a la cama y sobre las cinco de la tarde se levantó, se afeitó, se arregló y, emperezado, se quedó un rato haciendo compañía a su madre y a su hermano Juan, hasta la hora de cenar, que fue sobre las ocho de la noche o las ocho y media. Gran domingo. Y luego salió hacia la subdelegación. Como vivían en la calle Orense, tenía por costumbre, para acortar el camino, atrochar por los desmontes que iban a dar directamente a la calle Ávila, lo que ese día sólo pudo significar una cosa: se cruzó, un poco antes de llegar a la subdelegación, con una mujer a la que vio parada, sin hacer nada, dando cortos paseos al lado del campo de fútbol. Pensó acaso que se tratara de alguna de las que subían hasta aquellos desmontes a ejercer una prostitución barata, aunque le extrañó lo tardío de la hora para esos menesteres. Era una mujer gruesa de unos cincuenta años, con un abrigo ordinario y aquel bolsón negro.

Para la madre de Mora, éste era alguien serio y cumplidor, al que todo el mundo quería en el trabajo y fuera de él. Ni siquiera había intervenido «en ninguna detención de elementos extremistas practicadas a raíz de la liberación de Madrid», que hubieran podido reservarle aquella muerte, por venganza, y eso que no le faltaban razones para haber intervenido en ellas.

Y aquí la historia, como en los relatos de Cervantes, se abrirá, porque todo viene hilado, y basta sacar de un cesto una cereza, para que a ésta le sigan otras muchas.

Sí, el 7 de octubre del 36, a Sebastián Mora, hermano del que acababan de matar, vinieron a buscarle dos hombres, lo sacaron de casa y se lo llevaron. Y Mercedes Bernáltez, que se lo estaba contando al juez señor Lozano, aunque nada tenía que ver con el caso presente, aún pudo dar la descripción de ellos, por si se les encontraba: uno era fuerte, picado de viruelas, con traje azul marino, y dijo esto último sin pensar en lo que habría sido de ese traje de 1936; y el otro, delgado con gabardina, jersey azul marino y los ojos hundidos. Y la mujer pudo describirlos, porque llevaba ocho años viendo llena de espanto esa misma escena. Esos hombres se lo llevaron al radio Oeste, en el que el PCE tenía montada una checa en el convento de la calle ancha de San Bernardo. Acudió la mujer allí unos días, para saber de él, pero acabaron llevándoselo también, y desapareció para siempre, como desaparecieron por esas mismas fechas un hermano suyo, tío de Sebastián y de Martín, y un sobrino, primo de éstos e hijo del anterior. Dígame usted, preguntó la mujer dirigiéndose al juez señor Lozano, si no andaba sobrado de razón mi hijo para buscar vengarse. Pero no, su hijo Martín no había tomado parte en ninguna de las investigaciones que se hicieron para identificar a los autores de estos crímenes después de la liberación de Madrid. No. Las denuncias de esos crímenes fueron presentadas por las dos mujeres, la señora Bernáltez, a quien habían arrebatado a un hijo, y su cuñada, que había perdido marido e hijo. Y fueron a la oficina de la Causa General, que funcionaba entonces en la calle de la Victoria. Y no, ni siquiera les acompañó Martín en aquella ocasión, por lo que nadie pudo querer vengarse en él de aquellas denuncias.

La mujer recordó incluso cómo gracias a esas denuncias suyas fueron detenidos un relojero llamado Manuel, que era cojo, y una portera de la calle Viriato, en una casa donde vivían ambos y en la que su hermano, el tío de Sebastián y de Martín, tenía una zapatería. Y la madre de Martín, enloquecida de dolor, le dijo a ese juez, que la escuchaba paciente, que el relojero le habían dicho que estaba preso en Alcalá de Henares, pero que la portera estaba en libertad. ¿No era una vergüenza? Sólo pedía que investigaran por ese lado, por si se demostraba que la muerte de Martín fuese una venganza de ese relojero y de esa portera, y si no, lo mismo daba. Lo importante era encontrar a unos culpables. Y la pobre mujer lloraba desesperada, a punto de volverse loca.

Pero nada de todo esto apareció en los periódicos, nada se supo. Como tampoco trascendió que a la mujer de Lara y a la madre de Mora se les prohibió oficialmente acudir al entierro, porque esta última llevaba más de veinte horas gritando y pidiendo venganza, y no era cosa de deslucir una ceremonia tan solemne sólo porque le habían matado al hijo y no dejaba de gritar, en un ataque de histeria. Así que en el entierro estuvieron presentes, en representación familiar, únicamente un hermano de Mora y el hijo de Lara, de catorce años. Nada de estas cosas salieron en los periódicos, porque esas cosas no le interesaban a nadie. Mora y Lara no eran más que dos pedazos de noticia en los que el nuevo Estado iba a colgar una medalla, como si hubiese sido un «Detente» a todas las fuerzas aliadas.

En cuanto a David Lara, el conserje, los periódicos decían menos aún. Mejor dicho, nada. Daban su nombre. Eso era todo.

Sabemos, sin embargo, que había nacido en Olmos de la Picaza, Burgos, y había estudiado para marista hasta los diecinueve años. Era un hombre tímido y algo tartamudo. De los años del seminario se le quedaron ciertos hábitos píos. Se casó con su mujer cuando ésta tenía aún dieciséis años. Era valenciana, de buena posición, con fincas en el pueblo de Fuentelahiguera. Allí pasaron la guerra, con su hija mayor. Les expropiaron las fincas, aunque siguieron viviendo en una de ellas, pero acosado Lara por los milicianos, decidió afiliarse a la CNT, y para ponerse a salvo, se marchó a Segorbe. Allí trató de hacer proselitismo religioso con los camaradas anarquistas, de modo que muchos de éstos pensaron que o era tonto o estaba loco. Al terminar la guerra, les fueron devueltas sus fincas, pero la mala gestión y peor cabeza de Lara y de su suegro no supieron conservarlas, y tuvieron que venderlas. La madre, con tres hijos y echada para adelante, le sugirió subir a Madrid, donde pensaba que habría más posibilidades, pero fue todo lo contrario. Se encontraron una ciudad destruida por tres años de guerra y otros dos de posguerra que la habían convertido en un pueblo triste, desabastecido y lleno de mutilados, viejos, mujeres, niños y parados. Desesperado, no encontró otra solución que alistarse en la División Azul, donde se les pagaba una soldada. Y puede decirse de él lo que se dijo de Domingo, su pendant: quizá no fuese exactamente un mercenario, pero en ese dinero acababa todo su patriotismo. Estuvo en Rusia menos de un año. Cuando volvió le encontraron esa colocación de conserje. Cuatrocientas pesetas de sueldo al mes y derecho a vivienda, si se le podía llamar vivienda a una cocina angosta, que hacía de comedor y salón, una habitación y un cuarto de baño que utilizaban todos los que pasaban por la subdelegación. Pero sus méritos de ex divisionario le habían permitido acceder a los pisos protegidos de la Obra Sindical. Y a uno de ellos pensaban haberse mudado ese domingo.

La muerte de Mora destrozaba a una madre que ya había perdido a un hijo en una checa, y la muerte de David Lara dejaba a una familia, madre embarazada y tres hijos, completamente desamparada.

Y ésas eran las minucias humanas de las que los periódicos no hablaban tampoco. Hablaban de lo que les incumbía: el terror a que pudieran cambiar las cosas. Por eso ABC, cuyos responsables seguramente ignoraban los encuentros que un hombre, Jesús Monzón, estaba teniendo, en nombre de Unión Nacional, con todos los monárquicos, incluido don Juan; con cedistas, como Gil Robles, o católicos, como cierto catedrático sevillano, centró la cuestión de manera irreprochable desde su punto de vista: «El 18 de julio no fue una sublevación partidista; tuvo desde el primer momento el carácter y la fuerza histórica de gran Movimiento nacional (…) Por tanto, si la victoria en la guerra civil representa una normalidad histórica y social recobrada, el Estado que la representa ha de sentirse poderoso y fuerte (…) Se equivocan, pues, todos aquellos que pretendan minar la fortaleza y la seguridad del Estado español. Cualquier ataque que los enemigos de España, aquellos que tuvieron el Poder y fracasaron estrepitosamente, o los que, desde el extranjero, alientan y propagan la incomprensión hacia nuestra Patria, intenten organizar, será desarticulado con la máxima energía y eficacia, porque está de nuestro lado no sólo la razón y el derecho, sino también la fuerza, el poder coactivo y represivo.

»(…) Cualquier extranjero, sea observador oficial o no, sea corresponsal o enviado de cualquier periódico del mundo, puede comprobar fácilmente, sin más que vivir entre nosotros, la normalidad absoluta de nuestro orden social, económico y político. De ahí la necesidad que tienen los exilados de pequeños golpes de efecto que intenten desvirtuar ante el mundo la verdad irrebatible y absoluta. De ahí el acto terrorista, efectuado en el extrarradio de la capital, aprovechando la hora de la noche. Después, en la prensa que aún se muestra hostil en el mundo a una inteligencia y comprensión del problema español, esto se intentará desorbitar y ampliar a proporciones gigantescas; sabemos perfectamente cuál es el argumento que buscan los exiliados para minar el proyecto del Régimen; quieren crear ante la opinión pública mundial el mito de que la guerra civil continúa en España, y llevar la política interior de nuestra Patria al mismo plano sentimental e internacional de la política mundial, de la guerra en el mundo».

Estaba bien claro: España no es Francia. Nada de sentimentalismos extemporáneos. Por veinticinco céntimos que costaba el periódico no se podía dar más ni más claro: «He aquí, pues, el mejor plebiscito de cuantos se celebraron nunca en España», diría también el periódico monárquico al día siguiente en otro editorial. «El pueblo español ha dicho claramente qué es lo que quiere: la paz, el orden, bajo la fortaleza de su Estado y con el mando vigilante, sereno, de rango y vigencia históricos, de Francisco Franco». Y esto último podía no ser verdad, pero lo contrario tampoco lo fue para la inmensa mayoría de una población que sólo quería olvidar la guerra, la hubiera ganado o perdido.

Y concluye, consciente de que se dirige a la inmensa mayoría convertida ya en mayoría silenciosa, ABC: «Tenemos la razón y tenemos el Poder». Así, la razón en minúscula y el Poder con mayúscula.