La cueva de los dragones

Lung, en medio de la nieve, contemplaba el lago. Quedaba muy lejos, allí abajo, pero sus ojos de dragón distinguían perfectamente a Ortiga Abrasadora revolviéndose en el agua e intentando golpear al diminuto objeto que revoloteaba a su alrededor burlándose de él.

—Vamos —le aconsejó Burr-Burr-Chan descendiendo del lomo de Lung—. Ya has visto la señal. Ella sabrá apañárselas sola. Nosotros hemos de darnos prisa o ese monstruo nos descubrirá.

El dubidai caminó deprisa por la nieve. Ben y Piel de Azufre lo siguieron hasta una pared rocosa que se elevaba muy alta, blanca de nieve. Burr-Burr-Chan se detuvo ante ella.

Lung se situó a su lado y le dirigió una inquisitiva mirada.

—¿Y ahora?

Burr-Burr-Chan soltó una risita.

—Ya os dije que os daríais de bruces con ella y no la veríais —puso su dedo peludo en un lugar de la lisa pared rocosa que alcanzó a duras penas—. ¿Ves esa depresión de ahí? Mete el hombro dentro y empuja fuerte.

Lung obedeció. Apenas presionó la piedra helada, la pared rocosa se desplazó hacia un lado y un negro túnel se abrió ante ellos. El dragón, cauteloso, alargó el cuello hacia el interior.

—¡Vamos, entrad todos! —Burr-Burr-Chan empujó a Ben y a Piel de Azufre hacia el oscuro pasadizo.

Lung dirigió una última mirada al lago, donde Lola Rabogris seguía hostigando a Ortiga Abrasadora. Después se dio la vuelta y desapareció en el túnel.

Un aroma familiar llegó hasta él. Flotaba muy débilmente en el aire frío, que se iba calentando a medida que avanzaban hacia el interior de la montaña. Era el propio olor de Lung, penetrante y fresco como el aire por encima de las nubes: el olor de los dragones. De repente se sintió como si hubiera regresado a casa.

El túnel conducía hacia abajo. A veces giraba a la izquierda, otras a la derecha. En ocasiones se bifurcaba formando corredores más estrechos, de una altura sólo apta para duendes. De algunos pasadizos brotaba un aroma a setas embriagador. El estómago de Piel de Azufre gruñía, pero ella siguió avanzando valerosamente.

—Aquí no está oscuro —comentó Ben cuando ya se habían internado muy profundamente dentro de la montaña—. ¿Cómo es posible?

—Piedra de luna —respondió Burr-Burr-Chan—. Utilizamos piedra de luna para las paredes. Absorbe la luz como una esponja. Basta con dejar entrar de vez en cuando un poco de luz lunar o que un dragón sople su fuego por el túnel para que dure años. Sin embargo, esto se ha oscurecido mucho desde la última vez que estuve aquí —alzó la vista hacia los muros relucientes y se encogió de hombros—. Seguramente no dejan entrar ni la luz de la luna por puro miedo al dragón dorado. Me muero de impaciencia por saber qué dicen cuando se enteren de que está ahí abajo en carne y hueso, nadando en el lago.

—Se enfurecerán —murmuró Piel de Azufre tirándose nerviosa de las orejas—. Muchísimo. Seguramente no querrán ni escuchar nuestras razones.

—No podemos luchar contra los humanos —dijo Lung—. Si expulsamos a cien, acudirán mil. Pero a Ortiga Abrasadora sí podemos hacerle frente.

—¿Qué? —Piel de Azufre le cerró el paso inquieta—. ¿Ya empiezas otra vez a hablar de luchas? ¡Y eso que emprendimos este viaje para encontrar un lugar en el que vivir en paz! ¿Luchar con ese monstruo? ¡Bah!

—Pesa demasiado —dijo tras ella Burr-Burr-Chan—. Y se queda enseguida sin aliento por culpa de su coraza. Además, tampoco parece muy listo. Con qué facilidad le ha tomado el pelo la rata…

—¡Bobadas! —Piel de Azufre se volvió furiosa hacia él—. ¡Bobadas, bobadas y bobadas! ¡Es veinte veces más grande que Lung!

—¿Más grande? —Burr-Burr-Chan se encogió de hombros—. Bueno, ¿y qué?

—No te alteres, Piel de Azufre —replicó Lung apartando suavemente a un lado a la duende—. Permítenos continuar.

—¡Claro, claro! —gruñó Piel de Azufre enfadada—. Pero dejad de hablar de luchas, ¿vale?

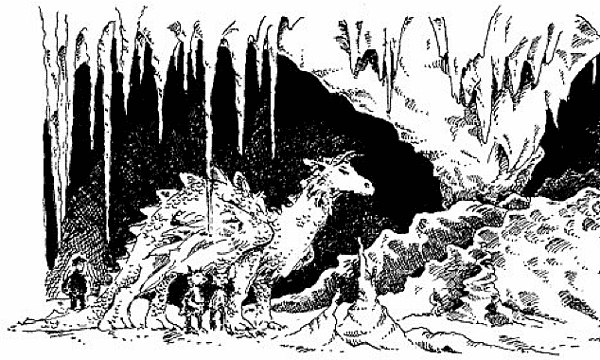

Continuaron andando en silencio. Durante un gran trecho, el túnel siguió descendiendo hasta que de pronto describió una curva cerrada y desembocó en una cueva enorme. El techo desprendía un brillo debido a millares de piedras de luna. Las estalactitas colgaban en la oscuridad como espuma congelada. Otras crecían desde el suelo hacia el techo.

Ben avanzó unos pasos, asombrado. Jamás había visto un lugar parecido. Allí, en el interior de la montaña, las piedras parecían haber cobrado vida. Le pareció como si estuviera entreplantas extrañas, árboles y colinas, todos ellos de una piedra que desprendía un resplandor plateado.

—Bueno, ¿dónde están los demás dragones? —preguntó Piel de Azufre a su espalda.

—Se han escondido —contestó Burr-Burr-Chan—. Apuesto lo que sea.

Lung penetró vacilante en la cueva. Piel de Azufre le siguió. Burr-Burr-Chan y Ben caminaban despacio tras ellos. En medio de la cueva, entre colinas picudas de piedra, Lung se detuvo.

—¿Dónde estáis? —gritó.

No recibió respuesta. Sólo el eco de su propia voz.

—¡Eh, hola! —gritó Piel de Azufre—. Hemos recorrido medio mundo volando, al menos podríais asomar la nariz y saludarnos.

Tampoco ella obtuvo respuesta.

Sólo se oía un leve rumor procedente de un bosque de estalactitas situado en el rincón más alejado de la cueva.

Piel de Azufre levantó las orejas.

—¿Has oído eso? —susurró a Lung.

El dragón asintió.

—Esto está oscuro —dijo—. Lo iluminaré un poco.

Y estirando su largo cuello, escupió fuego. Una llamarada azul pasó siseando entre las piedras, lamió las paredes oscuras y alcanzó el techo. Toda la cueva de los dragones empezó a relucir con tal claridad que, por un instante, Ben se vio obligado a cerrar los ojos. Las piedras de luna del techo resplandecían. Las paredes despedían reflejos irisados y el fuego del dragón se concentraba en la punta de las estalactitas y las estalagmitas formando llamaradas chisporroteantes.

—¡Sí! —exclamó Burr-Burr-Chan levantando los brazos—. ¡Sí, este es justo el aspecto que debe tener!

Lung cerró la boca y escudriñó a su alrededor.

—Lung —musitó Ben poniendo la mano sobre las escamas—. Ahí detrás hay alguien. ¿Ves los ojos?

—Lo sé —respondió el dragón en voz baja—. Llevan ahí mucho rato. Esperemos un poco.

Durante unos instantes reinó el silencio. El fuego de Lung ardía, crepitando, entre las piedras. De repente, un dragón salió del bosque de estalactitas del fondo de la cueva. Era algo más pequeño que Lung, de miembros más finos, pero sus escamas desprendían el mismo fulgor plateado.

—Es una dragona —cuchicheó Piel de Azufre a Ben—. Puedes reconocerla por los cuernos. Son rectos, no curvos como los de Lung.

Ben asintió.

La dragona olfateó, y avanzó vacilante hacia Lung. Durante unos instantes permanecieron en silencio frente a frente.

—No eres dorado —dijo al fin la dragona con voz ronca.

—No —contestó Lung—. Soy como tú.

—Yo… no estaba segura —comentó la dragona vacilante—. Nunca he visto personalmente al Dorado. Pero he oído cosas espantosas de él. Al parecer es muy astuto, y a veces lleva consigo a seres diminutos.

Miró con curiosidad primero a Piel de Azufre y luego a Burr-Burr-Chan.

—Son duendes —le explicó Lung—. Seguro que también has oído hablar de ellos.

La dragona frunció el ceño.

—Al parecer nos traicionaron. Cuando más los necesitábamos.

—¿Cómo? —exclamó furioso Burr-Burr-Chan—. Nosotros…

Lung lo miró y negó con la cabeza.

—No te acalores —le aconsejó—, ya habrá tiempo más tarde para las explicaciones.

—¿Dónde están los demás? —preguntó Ben saliendo de la sombra de Lung.

La dragona retrocedió sorprendida.

—¡El jinete del dragón! —susurró—. ¡El jinete del dragón ha vuelto!

Ben agachó la cabeza con timidez.

—¿Que dónde están los demás? —la dragona se inclinó hacia él, hasta que la punta de su hocico casi rozó su nariz—. Están aquí. Mira a tu alrededor.

Ben apartó la vista, estupefacto.

—¿Dónde?

—Ahí —respondió la dragona señalando con la cabeza un lugar detrás de él.

Piel de Azufre soltó un silbido.

—Sí —musitó—, tiene razón. Ahí están.

Trepó a una de las colinas picudas que se alzaban alrededor, y acarició en silencio la piedra escamosa. Lung y los demás la contemplaban con incredulidad.

Ben alargó la mano y acarició pétreas colas de dragón y cuellos agachados de roca gris. La dragona le siguió.

—Éramos veintitrés —informó—. Pero yo soy la única que queda. Maya, la imprudente, me llamaban siempre. Maya, la lunática —meneó la cabeza pensativa.

Lung se volvió hacia ella.

—¿Qué sucedió?

—Dejaron de salir al exterior —contestó Maya en voz baja—. Ya no volaban a la luz de la luna. Muy lentamente se fueron transformando. Yo se los advertí. «Olvidar la luna», les dije, «será mucho más peligroso para vosotros que el dragón dorado».

Pero se negaron a escucharme. Se tornaron perezosos, indolentes, malhumorados. Cuando yo me deslizaba fuera a la luz de la luna o bajaba volando al lago en las noches de plenilunio, se burlaban de mí. Contaban sin parar la vieja historia del dragón dorado, insistiendo en que nos aniquilaría a todos si no nos escondíamos de él. «Ten cuidado, está ahí fuera», me decían siempre que me apetecía salir. «Esperándonos». Pero él nunca estaba. Yo les dije: «Hay otra historia más, recordad, la del jinete del dragón que volverá el día que la plata se torne más valiosa que el oro. Con nosotros, vencerá al dragón dorado». Pero ellos se limitaban a menear la cabeza y decían que el jinete del dragón estaba muerto y nunca regresaría —miró a Ben—. Pero yo tenía razón. El jinete del dragón ha vuelto.

—Tal vez —intervino Lung mirando a los dragones petrificados—. Pero también ha vuelto alguien más. Ortiga Abrasadora está aquí. El dragón dorado.

—Nos ha venido siguiendo —añadió Piel de Azufre—. Está abajo, en el lago.

Maya miró asustada a los dos.

—¿El dragón dorado? —preguntó perpleja—. ¿Así que existe de verdad? ¿Y está aquí?

—Ha estado aquí muchas veces —informó Burr-Burr-Chan—. Pero nunca ha encontrado la entrada de la cueva. Y esta vez tampoco lo hará.

Lung asintió.

—A pesar de todo, lo hemos conducido hasta aquí. Lo siento —agachó la cabeza—. Tenía tantas ganas de encontrar este lugar que he guiado hasta vuestra puerta a Ortiga Abrasadora. Pero yo tampoco pienso esconderme más de él. Voy a…

—¿A qué? —preguntó Maya.

Un temblor recorrió sus escamas.

—Voy a luchar con él —contestó Lung—. Lo echaré de aquí. Lo expulsaré para siempre. Estoy harto de esconderme.

Ben y los duendes se miraron asustados.

—¿Que quieres luchar con él? —Maya miró a Lung—. He deseado eso cientos, miles de veces cuando los demás me contaban cómo el devorador de dragones, protegido por su piel dorada y armado con mil dientes hambrientos, les dio caza. ¿Es tan espantoso como decían?

—No exageraban un ápice —gruñó Piel de Azufre.

Lung asintió.

—Es horrendo. Pero me enfrentaré a él.

—Sí —murmuró Maya y luego observó en silencio la cueva de pronto tan iluminada—. Te ayudaré —afirmó—. Juntos quizá lo consigamos. Es lo que siempre decía a los otros: unidos somos más fuertes que él. Pero tenían demasiado miedo —sacudió la cabeza, entristecida—. Mirad en qué nos convierte el miedo —señaló con la cabeza los dragones petrificados—. Yo no quiero acabar como ellos, humillados, inmóviles, sin vida. ¿Sabes? —se acercó a Lung—, deberíais atraerlo hasta aquí. Así debe ser. Y nosotros dos lo venceremos, tal como afirman las antiguas historias: «Cuando regrese el jinete del dragón, la plata se tornará más valiosa que el oro».

—Vosotros dos, ¡vaya, vaya! —Piel de Azufre arrugó la nariz, ofendida—. ¿No os parece que podríais necesitar algo de ayuda durante el combate?

—También cuentan conmigo —dijo Ben.

—Necesitamos toda la ayuda posible —reconoció Lung propinando a Piel de Azufre un empujoncito en su barriga peluda.

—Bien, entonces seríamos cinco. No… —Piel de Azufre se sentó sobre una cola de dragón petrificada—. ¡Siete! Faltan Pata de Mosca y la rata.

—¡Pata de Mosca y Lola! —gritó asustado Lung—. ¡Esos dos siguen ahí fuera!

—¡Cortinado de montaña! —Burr-Burr-Chan se levantó de un salto—. Seguro que están esperando en nuestro viejo campo de aterrizaje. Hay un túnel de setas que llega hasta allí. Eh, Piel de Azufre, vamos a buscarlos.

—¡Un momento, tengo que quitarme estas ropas humanas!

Piel de Azufre se desprendió a toda prisa de las prendas que los monjes le habían dado para el vuelo. A continuación, los dos duendes echaron a correr.

Ben permaneció en la cueva con los dos dragones.

—¿Una rata y un tal Pata de Mosca? —preguntó Maya con curiosidad.

Lung asintió.

—Ninguno de los dos es mayor que una de tus orejas, pero son muy valientes.

Durante unos instantes se quedaron en silencio contemplando a los dragones petrificados.

—¿No se podría devolverlos a la vida? —preguntó Ben.

Maya negó con la cabeza.

—¿Cómo vas a traer la luna hasta aquí?

—¡A lo mejor sirve el rocío de luna! —Ben miró interrogante a Lung.

—¿El rocío de luna? —preguntó Maya.

—Sí. Tú lo conoces —contestó Lung—. Se deposita todas las noches de luna en las flores azules que crecen abajo, junto al lago. Si lames el de las flores, te permite volar de día. ¿No lo sabías?

Maya negó con la cabeza.

—Olvídalo —le aconsejó Ben—. ¿Cómo vamos a recoger el rocío si Ortiga Abrasadora está ahí abajo, sumergido en el lago?

—A mí aún me quedan unas gotas —precisó Lung—. Pero no bastarán. Además, quién sabe si no las necesitaremos todavía.

—¡Cierto! —murmuró Ben desilusionado, acariciando las escamas de los dragones de piedra.