Un fuego antiguo

—Lo siento —dijo Ben inclinándose con un suspiro sobre el mapa de la rata—. No tengo ni idea de nuestra situación. Mientras volábamos por encima del río todo estaba claro, pero ahora… —se encogió de hombros— podríamos estar en cualquier parte.

Golpeó suavemente con el dedo todas las manchas blancas que se abrían como agujeros en el mapa al este del curso del Indo.

—¡Bonita perspectiva! —Piel de Azufre suspiró—. ¿Qué pensará el profesor si no llegamos a tiempo al monasterio?

—Todo es por mi culpa —musitó Ben volviendo a doblar el mapa—. Si no hubierais ido a buscarme, seguro que ya habríais llegado.

—Sí, y tú serías comida para pájaros —contestó Piel de Azufre—. Olvídalo.

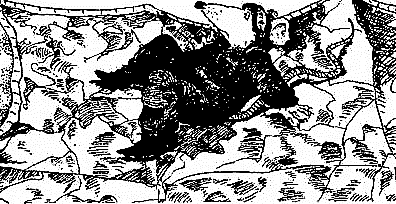

—Ahora tumbaos y dormid —murmuró Lung desde el rincón más oscuro de la cueva.

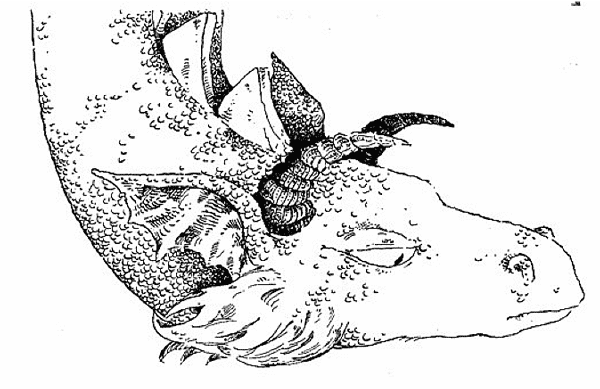

Se había enroscado muy apretado, con el hocico apoyado en la punta de la cola y los ojos cerrados. El vuelo a plena luz del día lo había agotado más que tres noches de viaje. Ni siquiera la preocupación por el camino correcto podía ahuyentar el sueño de sus párpados.

—Sí, tienes razón —dijo Ben con un murmullo, y, estirándose en el fresco suelo de la cueva, colocó su cabeza sobre la mochila.

Pata de Mosca se tumbó a su lado, usando la mano del chico como almohada.

Piel de Azufre fue la única que permaneció de pie, indecisa y olfateando.

—¿Es que no lo oléis? —les preguntó.

—¿Qué? —musitó Lung medio dormido—. ¿Setas?

—¡No! Huele a fuego.

—Bueno, ¿y qué? —Ben abrió los ojos—. Aquí hay fuegos antiguos por todas partes, ya lo ves. Parece un refugio muy frecuentado.

Piel de Azufre sacudió la cabeza.

—Algunos no lo son —comentó—. Este de aquí, por ejemplo —precisó esparciendo con la pata las ramas carbonizadas—, es de hace dos días como mucho, y este otro es muy reciente. Tiene justo unas horas.

—Entonces monta guardia —suspiró Lung amodorrado—. Y despiértame si viene alguien.

Acto seguido, se durmió como un tronco.

—Unas horas. ¿Estás segura? —Ben se frotó los ojos despabilándose y se sentó.

Pata de Mosca se apoyó en su brazo, bostezando.

—Pero ¿a cuál te refieres, cara peluda? —le preguntó.

—¡A este de aquí! —insistió Piel de Azufre señalando un montoncito diminuto.

—¡Por todos los cielos! —gimió Ben tumbándose de nuevo—. Eso parece el fuego de una lombriz de tierra, Piel de Azufre.

Y colocándose de lado, se hizo un ovillo e instantes después dormía casi tan profundamente como Lung.

—De una lombriz de tierra, ¡bah! —Piel de Azufre, irritada, cogió su mochila y se sentó a la entrada de la cueva.

Pata de Mosca la siguió.

—No puedo conciliar el sueño —le explicó—. He dormido tanto en los últimos tiempos que me bastará para los próximos cien años —se situó al lado de la duende—. ¿De verdad te preocupa el fuego?

—En cualquier caso pienso mantener los ojos y los oídos bien abiertos —gruñó Piel de Azufre mientras sacaba de su mochila la bolsa de setas secas que le había dado el profesor.

Pata de Mosca, cauteloso, salió de la cueva. El extenso valle ardía al sol del mediodía. No se oían ruidos extraños.

—Así debe de ser la luna —comentó el homúnculo.

—¿La luna? —Piel de Azufre mordisqueaba un robellón—. Pues yo me la imagino completamente distinta. Neblinosa y húmeda. Y muy fría.

—Hmm… —Pata de Mosca miró a su alrededor, pensativo.

—Sólo espero que el fuego no proceda de los elfos del polvo —murmuró Piel de Azufre—. No, imposible, los elfos del polvo no encienden hogueras. Oye, ¿y los trolls? ¿Hay trolls de montaña de tu tamaño?

—No, que yo sepa.

Pata de Mosca cazó un mosquito que pasaba zumbando y se lo introdujo en la boca tapándosela pudorosamente con la mano.

De repente, Piel de Azufre se llevó un dedo a los labios en señal de advertencia. Tiró su mochila dentro de la cueva, agarró a Pata de Mosca y se ocultó con él detrás de las rocas.

El homúnculo escuchó un ligero zumbido, después unos golpes, y por delante de la entrada de la cueva rodó un avioncito lleno de polvo. Era de color verde rana, cubierto desde el morro hasta la cola con impresiones de zarpas de color negro. En las alas destacaba un signo que a Piel de Azufre le resultó extrañamente familiar.

La cabina se abrió de golpe y de ella descendió una rata gris. Estaba tan gorda que, embutida en su traje de aviador, parecía una morcilla a punto de reventar.

—¡Excelente aterrizaje! —la oyeron decir Piel de Azufre y Pata de Mosca—. Impecable. Eres una aviadora genial, Lola Rabogris, sí, desde luego que lo eres.

La rata dio la espalda a la cueva. Sacó del avión un par de rollos de papel, palos y unos prismáticos.

—¿Dónde habré dejado el libro? —murmuró—. Rayos y hélices, ¿dónde habré metido ese chisme?

Piel de Azufre cogió en brazos a Pata de Mosca, se puso un dedo sobre los labios y se deslizó fuera de su escondite.

—¿Tu nombre es Rabogris? —le preguntó.

La rata volvió la cabeza y del susto se le cayó todo al suelo.

—¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? —balbuceó.

Después se introdujo de un salto en su avión e intentó ponerlo en marcha.

—¡Alto, alto! —Piel de Azufre se interpuso en el camino de la pequeña máquina sujetando la hélice—. ¿Adónde vas? Oye, ¿no tendrás por casualidad un pariente llamado Gilbert que es blanco como un champiñón?

La rata miró estupefacta a la duende. Después volvió a desconectar el motor de su avión y asomó su puntiaguda nariz por la cabina.

—¿Conoces a Gilbert? —preguntó.

—Le compramos un mapa —contestó Piel de Azufre—. El sello que estampó encima es igual que los signos que llevas en las alas. Aunque el mapa desde luego no ha impedido que nos perdiéramos y llegásemos hasta aquí.

—¿Un mapa? —la rata volvió a salir de su avión y bajó al suelo de un salto—. ¿Un mapa de estas regiones? —observó la cueva y luego a Piel de Azufre—. No esconderás por casualidad a un dragón ahí dentro, ¿eh?

Piel de Azufre sonrió.

—Pues sí.

Lola Rabogris puso los ojos en blanco y, enfurecida, masculló entre dientes:

—¡Así que es culpa vuestra que ande vagando por estas tierras dejadas de la mano de Dios! —renegó—. ¡Pues muchas gracias, ya digo! ¡Mis más asquerosas gracias!

—¿A nosotros? —quiso saber Piel de Azufre—. ¿A qué viene eso?

—Desde que estuvisteis en casa de Gilbert —la rata recogía las cosas que había dejado caer por la repentina aparición de Piel de Azufre—, sólo piensa en las zonas blancas. ¡Y justo cuando estaba disfrutando de unas pequeñas y amenas vacaciones con mi hermano en la India, me llama y me llena los oídos de lamentaciones! ¡Lola, tienes que volar al Himalaya! ¡Lola, hazle este favor a tu anciano tío! ¡Lola, tengo que eliminar las manchas blancas de mis mapas! ¡Por favor, Lola!

La rata jadeaba bajo el peso de sus pertrechos, que trasladaba hasta la oscura cueva.

—¿No podrías hacer algo útil en lugar de mirarme como un pasmarote? —reprendió a Piel de Azufre—. Empuja al avión dentro de la cueva o en poco tiempo estará tan caliente que se podrán freír huevos de avestruz encima.

—¡Es igual que su tío! —gruñó Piel de Azufre; y depositando a Pata de Mosca en el suelo, se encaminó al avión.

Era tan ligero que se lo llevó bajo el brazo. Cuando lo metió en la cueva, Lola Rabogris estaba petrificada delante del dormido Lung.

—¡Vientos y tempestades! —susurró—. Es un dragón de verdad.

—¿Y qué te figurabas? No lo despiertes, necesita dormir o nunca saldremos de aquí. —Piel de Azufre dejó el avión en el suelo y lo miró con más atención—. ¿De dónde has sacado este aparato? —preguntó en voz baja.

—De una juguetería —murmuró Lola Rabogris sin apartar la vista de Lung—. Lógicamente, he tenido que hacerle algunos arreglos. Es maravilloso. Ni siquiera en estas montañas me ha causado problemas —dio unos pasitos cautelosos hacia Lung. Erguida, apenas era más alta que una de las zarpas del dragón—. Hermoso —susurró—. Pero ¿qué come? —y volviéndose preocupada hacia Piel de Azufre, añadió—: Confío en que ratas no.

Piel de Azufre soltó una risita.

—Puedes estar completamente tranquila. Solamente luz de luna. Es todo cuanto necesita.

—Ajajá. Luz de luna —la rata dio una cabezadita—. Interesante fuente de energía. Una vez intenté construir baterías de luz lunar, pero no resultó.

Se volvió hacia Ben, que seguía durmiendo a la entrada de la cueva, agotado por su aventura con el pájaro gigante.

—¿También lleváis a un humano con vosotros? —comentó en voz baja—. Mi tío sólo me habló del dragón y de ti. De ese pequeñajo —señaló a Pata de Mosca—, tampoco me contó una palabra.

Piel de Azufre se encogió de hombros y empujó con la pata la hélice del avión de Lola, que giró ronroneando.

—Esos dos se sumaron no sé cómo —explicó—. De vez en cuando te dan algún soponcio, pero por lo demás son tipos legales. El pequeño es un homincoloso.

—¡Homúnculo! —le corrigió Pata de Mosca inclinándose ante Lola Rabogris.

—Ajá —dijo ella mirándole de la cabeza a los pies—. No me lo tomes a mal, pero pareces la versión de juguete de un humano.

Pata de Mosca exhibió una tímida sonrisa.

—Bueno, en cierto modo es verdad —admitió—. ¿Podría preguntaros cuánto habéis avanzado en la labor de cartografiar estos parajes?

—Casi he terminado —contestó Lola acariciándose los pelos del bigote—. Solamente he vuelto para anotar mis descubrimientos de hoy.

Piel de Azufre la miró sorprendida.

—Entonces ¿conoces esta zona?

—Claro —la rata se encogió de hombros—. Conozco cada maldita piedra de esta región.

—¿De veras? —Piel de Azufre corrió hacia Ben y lo sacudió con fuerza—. ¡Despierta! —le cuchicheó al oído—. ¡Despierta, aquí hay alguien que puede enseñarnos el camino! ¡El camino hacia el monasterio!

Ben se dio la vuelta, adormilado, y miró a Piel de Azufre entornando los ojos.

—¿Qué ocurre? ¿Quién ha venido?

Piel de Azufre señaló a Lola. La rata gorda retrocedió por si las moscas, pero puso los brazos en jarras y miró valerosamente cara a cara al humano. Ben se incorporó sorprendido.

—¿De dónde ha salido esta? —preguntó estupefacto.

—¿Cómo que esta? Tienes delante a Lola Rabogris —exclamó ofendida la rata.

—¡Es la sobrina de la rata blanca! —dijo con voz contenida—. La ha enviado Gilbert para que cartografíe esta región para él. Ven —levantó a Ben tirando de su manga—. Hablaremos de todo lo demás fuera de la cueva. De lo contrario, despertaremos a Lung.

Fuera seguía haciendo un calor desagradable, pero a la sombra de una gran roca emplazada junto a la entrada de la cueva se podía resistir.

—Saca el mapa —dijo Piel de Azufre.

Ben obedeció y lo extendió delante de la rata.

—¿Puedes decirnos dónde estamos? —preguntó Piel de Azufre, muy interesada, a Lola.

La rata examinó el mapa de su tío y escudriñó a su alrededor frunciendo el ceño.

—Veamos —murmuró—. Sí, todo aclarado —levantó la pata y golpeó suavemente un territorio al sureste del Indo—. Estáis aquí, entre estas montañas, en el Valle de las Piedras, como yo lo llamo.

—Buscamos un monasterio —le explicó Ben—. Se alza en la ladera de una montaña, en un lugar donde el valle del Indo es amplio y verde. Es grande, con muchos edificios y banderas ondeando al viento.

—Hmm… —Lola asintió mirando al chico—. Lo conozco, lo conozco. Buena descripción. Ya has estado allí alguna vez, ¿verdad?

—No. —Ben negó con la cabeza—. Lo vi en el ojo doscientos veintitrés de un djin.

Lola Rabogris se quedó boquiabierta.

—¿De veras? —replicó—. Bueno, como ya he dicho, conozco ese lugar. Está lleno de monjes con la cabeza rapada, niños pequeños y adultos. Una variedad humana muy amistosa. Extremadamente hospitalaria, aunque beben un té repugnante.

Ben la miró esperanzado.

—¿Podrías guiarnos hasta allí?

—Claro —aceptó Lola Rabogris encogiéndose de hombros—. Pero mi avión seguro que no es tan veloz como el dragón.

—¡Seguro que no! —Lung sacó su largo cuello de la cueva y, bostezando, observó con curiosidad a la gruesa rata.

Del susto, Lola se cayó de culo al suelo.

—Es, es, es… —tartamudeó—… más grande de lo que yo pensaba.

—Es de tamaño mediano —confirmó Piel de Azufre—. Hay dragones más grandes y otros más pequeños que él.

—Lung, esta es Lola —la presentó Ben—. La sobrina de Gilbert Rabogris. ¿No es una increíble casualidad? Lola puede guiarnos hasta el monasterio.

—Casualidad, casualidad —murmuró Lola sin apartar los ojos del dragón—. Si estoy en estas montañas es exclusivamente por vuestra culpa.

—Tienes razón —exclamó Pata de Mosca—. ¡Desde luego, no es una casualidad! Es el destino.

—¿Qué? —preguntó Piel de Azufre.

—Un encuentro predeterminado —explicó Pata de Mosca—. Algo que simplemente tenía que suceder. Yo sólo puedo calificarlo de buen augurio, de excelente augurio.

—Ah, ya. —Piel de Azufre se encogió de hombros—. Bueno, llámalo como quieras. Sea como fuere, Lola puede sacarnos de aquí —alzó los ojos al cielo—. Deberíamos partir lo antes posible, aunque… debemos guardar el rocío de luna para casos de emergencia. Emprenderemos el vuelo en cuanto salga la luna. ¿De acuerdo?

Lung asintió.

—¿Conoces también a Rosa Rabogris? —preguntó a Lola—. Debe de ser tía tuya.

—Por supuesto que la conozco. —Lola salió con un trotecillo del mapa, para que Ben pudiera doblarlo de nuevo—. La vi en una fiesta familiar. Fue la primera vez que oí hablar de dragones.

—¿Y aquí? —le preguntó Ben ansioso, inclinándose hacia delante—. ¿Has visto dragones aquí, en las montañas?

—¿Aquí? —Lola Rabogris negó con la cabeza—. No, ni siquiera la punta de un rabo. A pesar de que he sobrevolado todos los rincones. Creedme. Sé por qué lo preguntas. Vosotros estáis buscando La orilla del cielo. Tan sólo puedo deciros que no he visto semejante lugar. Un montón de cumbres blancas, sí, claro. Pero de dragones, ni rastro.

—¡Eso, eso… es imposible! —balbuceó Ben—. Yo he visto ese valle. ¡Y un dragón en una cueva enorme!

Lola Rabogris lo escrutó con aire de incredulidad.

—¿Dónde lo has visto? —le preguntó—. ¿En el ojo de tu djin? No, créeme. Aquí no hay dragones. Monasterios, vacas peludas, algunos humanos, pero nada más. Absolutamente nada.

—¡Era un valle entre cumbres blancas, cubierto de niebla! ¡Y la cueva era maravillosa! —insistió Ben.

Lola se limitó a menear la cabeza.

—Aquí hay cientos de valles y tantas cumbres blancas que uno podría volverse loco si intentara contarlos. ¿Dragones, dices? No. Lo siento. Y eso es precisamente lo que le contaré también a tío Gilbert. La orilla del cielo no existe. Y tampoco el recóndito valle de los dragones. Todo eso no es más que una bonita fábula.