EN PRIMER LUGAR, MICKEY —dijo Kramer mientras comenzaban a descender con cuidado la zigzagueante y complicada senda que llevaba desde Mabata a la llanura costera—, voy a trasladarte oficialmente de forma temporal a esta investigación ¿de acuerdo?

—¿Cómo?

—Cualquiera se dará cuenta de que ya no puedes seguir de incógnito aunque quieras, por lo que tendremos que atrapar al primo violador de monjas más adelante, cuando tengamos tiempo. Sin embargo y por experiencia, para evitar que nos den la lata Bronkhorst, el coronel y el resto de la brigada de burócratas, voy a meterles la bola de que los asesinatos de la misión y los de Fynn’s Creek podrían estar relacionados. Así podrás empezar a trabajar oficialmente para mí casi en cuanto lleguemos a Jafini. El matiz de «oficialmente» es importante, claro, debido a tecnicismos como la continuidad de las pruebas, etcétera, una vez hayamos arrastrado al cabrón, gritando y pataleando, a juicio.

—¡Es una noticia estupenda, teniente!

—Y en cuanto a qué haremos ahora, parece que será fácil decidirlo: o empezamos a buscar al tipo que nos disparó anoche, o empezamos a meter las narices en todo lo que cantó el espíritu ese del perro. Personalmente, prefiero lo segundo, porque sabemos por dónde empezar ¿no?

—No sé.

—¿No te dijo la hechicera que Kritzinger había leído varias veces en su escritorio lo que había escrito sobre el accidente contra el vagón de la caña de azúcar?

—Es verdad, teniente, pero…

—Y empleó la palabra «escritorio» ¿verdad? No «mesa» o algo similar.

—No. Dijo «escritorio» sin duda. Me llamó la atención que empleara esa palabra. Luego comprendí que repetía lo que el jefe Kritzinger había dicho palabra por palabra, presumiendo de lo buena que era su memoria. Pero creí que usted había dicho…

—Entonces queda claro que si encontramos las notas sobre el caso que él escribió, ahorraremos muchísimo tiempo. Me da la impresión de que Kritzinger nos ha dejado el terreno preparado.

—Pero yo creía —pudo continuar Zondi por fin— que usted ya había registrado a fondo el escritorio del jefe Kritzinger sin encontrar nada.

—Tal vez no me esforcé bastante. En ese momento no sabía que había puesto por escrito su gran secreto, creando un documento que nadie más podía ver. Sólo espero que no lo haya destruido.

—También puede ser que el escritorio al que se refirió la songoma fuera otro, por ejemplo uno de su casa.

—Buena idea. Lo comprobaré. ¿Te dijo alguna cosa más que yo deba saber?

Zondi sonrió.

—Está lo que me dijo Mama Pelapela cuando intenté conseguir que me contara más cosas preguntándole si tenía algún consejo para nosotros.

—Ah, sí, ¿qué te dijo?

—Mama Pelapela me contestó: «Os digo a los dos que la venganza es vuestro regalo a los que han muerto injustamente; ¡sed generosos! Porque incluso en el error acertaréis, y…».

—¡Qué cara más dura! —exclamó Kramer—. ¿Cuándo me he equivocado yo? Pero la primera parte me gusta. Sí, señor, me gusta mucho.

—Y a mí, teniente —afirmó Zondi.

BAJARON DE AQUELLAS MONTAÑAS saltando como dos monedas en una cuadriga desbocada —una enorme nube de polvo rojo ondeando a sus espaldas— y cayeron sobre el almacén Bombay como lobos sobre un redil de ovejas, o al menos así fue como lo interpretó el atónito tendero cuando se llevaron todas las cajetillas de Texan y de Lucky Strike que le quedaban, conscientes de que tenían un largo trayecto por delante y seguramente no podrían perder el tiempo ni en comprar lo más imprescindible.

Salían ya del almacén cuando Zondi le dio un codazo a Kramer y dijo:

—Mire, jefe…

Hans Terblanche acababa de aparcar su Land Rover en doble fila junto al de ellos y se acercaba con el ceño fruncido al porche del almacén.

—Tromp ¿dónde demonios se ha metido? ¡Y menudo aspecto trae! La viuda Fourie y yo hemos estado preocupadísimos e imaginándonos todo tipo de cosas.

—¿Ah, sí? —dijo Kramer, ya en el primer escalón—. Espero que no fueran demasiado indecentes.

—¿Cómo dice?

—He estado siguiendo unas pistas, aquí y allá, y he logrado que Aap van Vuuren me llevase en helicóptero desde Mabata.

—¿Mabata? —repitió Terblanche, dando un paso atrás y empalideciendo—. ¿No querrá decir que usted…?

—Tranquilo, Hans, que no soy un fantasma. Me bajé una parada antes y no me pasó nada.

—Es que es terrible lo de esos hombres. ¡Menuda semana llevamos!

—Sí que lo es. ¿Y usted? ¿Qué ha estado haciendo?

—¿Yo? He estado esperando a que su experto en huellas dactilares llegase desde Trekkersburgo, entre otras mil cosas. ¿Sabe que Malan se ha puesto enfermo y no ha venido a trabajar? Se le infectó el pulgar por culpa de un martillazo. Y Sarel tiene que ir a Mabata para sustituir a Stoffel Wessels. Ahora mismo está haciendo la maleta en casa de su madre. El coronel quiere que lo lleve yo en coche de inmediato. Ahora iba a buscarlo. Stoffel ha sufrido una crisis nerviosa y he de traerlo de vuelta conmigo para que lo examinen en el hospital, dejando aquí encargado de todo a un simple bantú que desviará las llamadas importantes a Nkosala, mientras yo…

—¿Le ayudaría que yo le eche un ojo?

—¿Lo dice de verdad?

—Pues claro.

—¡Sería estupendo! No sabe el peso que me quita de encima.

—Vale, pues nos vemos luego.

—Muchísimas gracias —dijo Terblanche, volviendo raudo a su Land Rover—. Le debo un favor.

«No, estamos en paz», pensó Kramer, animado porque le había dicho lo mucho que la viuda Fourie lo echaba de menos.

Mientras el Land Rover del jefe de la comisaría se alejaba petardeando y con la puerta trasera mal cerrada, Zondi salió del almacén Bombay y murmuró:

—¿A qué viene esa sonrisita maliciosa, teniente?

—¿No te has enterado? Me acaban de poner al mando de Jafini, lo que significa que podemos dejar aquello patas arriba en busca de los papeles de Kritzinger, si nos hace falta.

A LOS QUINCE MINUTOS de volver a comisaría, aquella afirmación había dejado de ser la frívola amenaza que podría haber parecido. El escritorio del detective muerto, repleto de carpetas, hojas de papel carbón usadas, y todas las cosas que ocupaban sus cajones y casilleros, no ocultaba nada que pudiera merecer un estudio más detallado.

Zondi se puso de rodillas y miró debajo de la mesa.

—Eso ya lo he hecho yo —le dijo Kramer—. ¿No se te ocurre nada más original?

—Enseguida, jefe —respondió Zondi, sacando los cajones y dándoles la vuelta.

—Eso también lo he registrado. Apuesto lo que sea a que no encontrarás nada pegado a ellos.

—Ya —dijo Zondi.

—Oye, creo que ha llegado el momento de poner a prueba esa idea tuya según la cual el escritorio al que se refería Kritzinger estaba en su casa. Voy a buscar su número de teléfono en el despacho del jefe, llamaré y, mientras estoy allí, buscaré la carpeta de la investigación del accidente de tráfico mortal que sufrieron los Cloete.

UNA DESCONOCIDA VOZ FEMENINA respondió al teléfono de los Kritzinger y explicó, bastante molesta, que era la hermana de Hettie y que acababa de llegar de Durban para reunir de nuevo a la familia y llevárselos a todos con ella.

—Me temo que Hettie vuelve a estar sedada —dijo.

—¿Puede decirme si Maaties tenía un escritorio en casa? —preguntó Kramer—. Un lugar donde guardase sus papeles personales.

—No —le respondió sin dudar—. Aquí vivían todos apiñados. Eran seis y la casa es pequeña.

Algo en su tono de voz indicaba que nunca había estado de acuerdo con aquel matrimonio.

—¿Y una mesa con un cajón con llave que pudiera…

—No —fue la respuesta—. La verdad, estoy destrozada por cómo me he encontrado todo esto. ¿Sabe que ni siquiera la cisterna funciona bien? Ese hombre se portaba como si…

—Bueno, oiga, transmítale mis mejores deseos a la señora Kritzinger.

Y colgó. Entonces se puso a buscar la carpeta de la investigación. «No juegas limpio, Hans, cabrón», gruñó, después de rebuscar sobre el alféizar de la ventana del despacho del jefe, y luego entre los montones de documentos apilados en el suelo, para acabar encontrando lo que buscaba en el lugar que le correspondía del archivador.

La carpeta de la investigación no contenía más que los papeles de siempre: un informe de accidente pro forma, cubierto y firmado por un tal W. D. de Klerk, un par de copias de los informes de las dos autopsias, más copias a carbón de las siete declaraciones que había tomado De Klerk, las fotografías habituales, hechas de noche y con flash, y un dibujo del lugar del accidente.

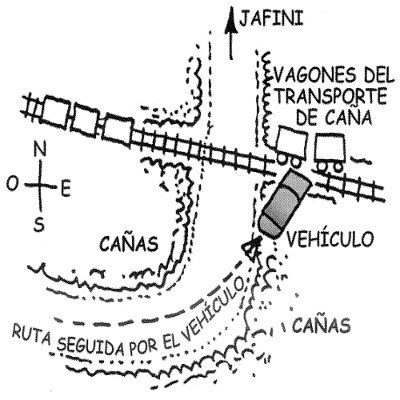

El dibujo mostraba una curva a la derecha en un camino de tierra que cruzaba varios acres de caña de azúcar madura. Una línea de puntos indicaba la ruta seguida por un vehículo que había tomado la curva sin problemas y que luego había perdido el control, saliéndose de la carretera y atravesando una fina hilera de cañas, para estrellarse contra dos vagones de caña sobre una vía ferroviaria que cruzaba el camino en ese lugar.

Resumiendo: otro ejemplo clásico de alguien que va a una fiesta y vuelve a casa con demasiada prisa. Parecía algo tan inocente que resultaba difícil entender el interés de Kritzinger.

Kramer decidió observar las fotografías para ver si arrojaban más luz sobre el asunto. La primera se había tomado desde lejos. Al fondo, se veían los dos vagones descarrilados y, frente a ellos, los restos de un Renault Dauphine de color claro. El Dauphine lleva el motor atrás, por lo que el morro había quedado tan aplastado como una lata de judías, con el conductor empalado en la columna de dirección y el pasajero hecho pedazos después de romper el parabrisas.

La segunda fotografía se había tomado desde el ángulo contrario, con los vagones en primer plano, y no añadía gran cosa, aunque mostraba con claridad la curva de la que había salido el Dauphine antes de estrellarse. Las cañas de azúcar eran altas y densas en aquel punto, lo que confirmaba que habían tapado lo que se ocultaba detrás de ellas.

La tercera y la cuarta fotografías mostraban el interior del vehículo, antes y después de que retiraran los cuerpos. La foto del «antes» era ligeramente menos grotesca de lo que Kramer había imaginado, cuando hubo comprendido que la cabeza colgante del conductor se había girado de alguna forma y, después de todo, tenía las orejas en su sitio. En cuanto a la foto del «después», era virtualmente idéntica y no ofrecía casi nada nuevo, excepto unos pocos detalles, como la columna de dirección sanguinolenta, la llave aún en el contacto, con su llavero, y una estatuilla de San Cristóbal, de esas que se mueven, con cara de «te lo dije», sobre el salpicadero.

Zondi entró en ese momento.

—¿Ha encontrado la carpeta de la investigación?

—Sí.

—¿Hay algún indicio de que hubiese juego sucio en…

—Hasta ahora no, todo está muy claro. Por cierto, Kritzinger no tenía un escritorio en su casa. Lo ha dicho su cuñada.

Zondi suspiró.

—Seis veces he repasado lo que había en el escritorio de Kritzinger, jefe, y nada. Empiezo a pensar que lo que nos dijo la songoma no era más que una tontería. Antes pensaba que al llegar a Jafini todas las piezas empezarían a encajar.

—Sí, y aún es posible que lo hagan —dijo Kramer, dispuesto a pasar de las fotografías al informe del accidente.

—Pero ¿se da cuenta de que ni siquiera tenemos claro que al jefe Kritzinger le interesaran de verdad esas muertes? Podríamos estar perdiendo el…

—¡Alto ahí! —exclamó Kramer con la última de las seis fotos en la mano—. ¡Ven aquí, corre! ¿Qué crees que es eso?

—¿El qué, teniente?

—Eso, donde pongo el dedo. ¿A qué te recuerda eso?

—Creo que tiene la forma de un perro.

—¡Claro que es un perro! Pero ¿de qué clase? ¿De qué raza?

—¿A qué viene esto? —preguntó Zondi con cautela.

—¿Y si te dijera que Kritzinger tenía un llavero con un terrier escocés, exactamente igual a este, escondido en su escritorio, hasta que Bokkie Maritz lo encontró el martes pasado?

—¡Vaya, vaya, vaya!

—¡Y tanto! ¿Sabes por qué? Porque te apuesto lo que sea a que es el mismo llavero, lo que confirmaría que Kritzinger sí estaba interesado.

Daba gusto volver a ver la sonrisa de Zondi.

KRAMER RECORDÓ ENTONCES las dos piezas del llavero que había escondido con la única intención de hacerle la vida más interesante a Bokkie Maritz, y las sacó del bolsillo trasero de su pantalón. Una era blanca y la otra roja. Parecía muy fácil casar la roja, de la que sobresalía la cola del terrier, con la imagen de la fotografía.

—Pero ¿cómo se haría el jefe Kritzinger con el llavero? —preguntó Zondi—. No se encargó de la investigación. Y aunque lo hubiese hecho…

—Hay muchas formas, y la más sencilla es que pudo haber ido al depósito de coches para investigar el accidente, después de que le pidieran que se interesara por el caso, y pudo haberlo cogido como recuerdo o algo así.

Zondi chasqueó los dedos, como si se le hubiese ocurrido una idea repentina.

—Tal vez el jefe Kritzinger había pensado dárselo a Mama Pelapela para que lo tuviese en la mano mientras se dirigía al espíritu de la Canción del Perro. Eso lo hacen muchos songomas.

—Pues ya lo tenemos. Cada vez estamos más cerca. Tú vuelve a atacar el escritorio intentando enfrentarte a él desde otra perspectiva y yo repasaré estas declaraciones, a ver si me entero de qué era lo que tenía a Kritzinger tan agobiado. Te echo una carrera: veamos quién lo consigue antes.