Se me acercó cierto día un inglés.

Por muy justa que la venganza pareciera a nuestra tripulación, yo seguí sintiéndome contrario a ella y sostuve muchas veces que Dios maldeciría nuestro viaje. Les dije que la sangre derramada los convertía en verdaderos asesinos, y que aunque los nativos habían matado a Tom Jeffery no era menos cierto que él había sido el provocador.

La primera desgracia nos ocurrió en el Golfo Pérsico, cuando cinco de nuestros hombres que se habían aventurado a desembarcar en el lado árabe del golfo fueron rodeados por los naturales que asesinaron a unos y a otros los condujeron prisioneros en calidad de esclavos. El resto de los que iban con ellos no alcanzó a rescatarlos y tuvo el tiempo preciso para retornar al bote. Aquello me pareció un justo castigo del Cielo y no dejé de manifestarlo así a la tripulación, pero el contramaestre me dijo entonces muy exaltado que a su juicio yo me estaba excediendo en mis vituperios y censuras más allá de lo que podía justificarlas.

Con todo, mis frecuentes amonestaciones a propósito de lo ocurrido tuvieron al fin peores consecuencias de las que yo había imaginado. El contramaestre, que había sido aquella vez el cabecilla, se me acercó con insolencia un día y me dijo que estaba cansado de que yo hiciera continuas referencias a lo sucedido, así como injustas acusaciones, y que en aquella oportunidad era yo quien me había conducido muy mal con la tripulación y con él en especial. Agregó que yo viajaba como pasajero del buque, sin ninguna autoridad a bordo, por lo cual no estaban obligados a soportar mis opiniones, pero que todos se sentían intranquilos pensando que acaso tuviera algún designio en contra de ellos, tal como denunciarlos cuando volviéramos a Inglaterra. Por lo tanto, si no me comprometía a modificar mi actitud así como a dejar de inmiscuirme en sus asuntos, él abandonaría el barco, ya que no se consideraba seguro navegando en aquel navío y en mi compañía.

Escuché con paciencia aquel discurso y le dije que en verdad yo me había opuesto a la masacre de Madagascar, como continuaría llamándola siempre, y que había manifestado libremente mi pensamiento en cuanta oportunidad se presentó, aunque sin acusarlo a él más que a los restantes hombres. Por cierto que no tenía mando a bordo ya que jamás había pretendido hacer uso de alguna autoridad y solamente ejercitaba mi libertad de opinión y de palabra en aquellas cosas que a todos nos concernían. Agregué que mi interés especial en aquel viaje no era de su incumbencia, pero que siendo yo propietario de una parte considerable del cargamento ello me daba amplio derecho a hablar incluso con más fuerza de la empleada hasta entonces, cosa a la que él ni nadie podía oponerse. Como me exalté un poco al decirle estas cosas, y, el contramaestre me escuchó sin discutir mayormente, terminé por pensar que la cosa había concluido allí. Estábamos ya en la rada de Bengala y deseoso de conocer aquel lugar desembarqué en un bote acompañado del sobrecargo y dispuesto a distraerme. Por la tarde me preparaba a volver cuando vino uno de los marineros a decirme que no me tomase la molestia de ir hasta el bote por cuanto tenían órdenes de no llevarme otra vez a bordo. Es de imaginar la sorpresa que me produjo aquel insolente mensaje, y de inmediato pregunté al marinero quién le había ordenado que me transmitiese tal orden. Contestó que era el patrón de la chalupa, a lo cual le dije que tornara a manifestarle que me había repetido el mensaje y que yo no tenía ninguna respuesta que dar.

Me apresuré a ir en busca del sobrecargo para narrarle lo ocurrido, agregando que preveía el estallido de un motín a bordo y por lo tanto le rogaba fuese de inmediato al barco en una canoa india para avisar con tiempo al capitán. Sin embargo, hubiera podido evitarme todo aquello, pues antes de decir una palabra al sobrecargo las cosas habían ya sucedido a bordo.

En efecto, el contramaestre, el artillero, el carpintero y, en una palabra, todos los oficiales de inferior categoría, apenas me hube alejado en el bote subieron al alcázar y pidieron hablar con el capitán. Allí, tomando la palabra el contramaestre, que hablaba muy galanamente y que pronunció un largo discurso, le fue repetido al capitán todo lo que aquel hombre me dijera anteriormente, agregando que como yo había desembarcado pacíficamente la tripulación deseaba evitar violencias conmigo, pero que de no haberse producido tal circunstancia se hubieran visto obligados a desembarcarme por la fuerza.

Agregaron que desde el momento que se habían enganchado en el navío para servir bajo su mando estaban bien dispuestos a hacerlo con lealtad, pero que si yo rehusaba dejar el barco o si él no me obligaba a hacerlo, entonces ellos lo abandonarían, negándose a proseguir el viaje bajo su mando. Y al pronunciar la palabra «todos» el contramaestre miró en dirección al palo mayor (lo cual probablemente era una señal convenida de antemano) y los marineros que allí estaban congregados gritaron a coro:

—¡Todos, sí, todos!

Mi sobrino el capitán era hombre valeroso y de gran presencia de ánimo. Se sorprendió de pronto, como es natural, pero les dijo calmosamente que debían darle tiempo a que reflexionara sobre la cuestión, aparte de que ninguna medida podía ser adoptada antes de que hubiese conferenciado conmigo. Empleó entonces diversos argumentos para tratar de convencerlos de lo irrazonable y lo injusto de su actitud, pero todo fue en vano; los amotinados pronunciaron el juramento, mientras se estrechaban las manos, de abandonar en conjunto el barco si no recibían la seguridad de que yo no volvería a embarcarme ni proseguiría con ellos aquel viaje.

La situación era harto penosa para mi sobrino, que se sentía obligado hacia mí y no sabía cuál camino seguir. Se puso entonces a hablarles caballerosamente, diciéndoles que yo tenía importantes intereses en aquel barco y su travesía, por lo cual, en justicia, no podía expulsarme de algo que era mi propia casa. Dijo que hacer tal cosa hubiese equivalido a imitar la actitud del famoso pirata Kidd que, provocando un motín a bordo, abandonó al capitán del barco en una isla desierta y se escapó con el navío. Les dijo que si cambiaban de buque no podrían retornar nunca a Inglaterra sin que les costase cara su conducta, que el barco era mío y que a él le estaba vedado expulsarme de él. En suma, prefería perder la embarcación y malograr el viaje antes que cometer semejante falta, de manera que hiciesen lo que les viniera en gana. Les aseguró que iría a tierra para conferenciar conmigo, e invitó al contramaestre a que lo acompañara, diciendo que acaso las cosas pudieran arreglarse de esa manera.

Rechazaron unánimemente la propuesta, repitiendo que no querían tener nada que ver conmigo en adelante, ya fuera a bordo o en tierra, y que si embarcaba nuevamente abandonarían de inmediato el navío.

—Muy bien —declaró el capitán—. Si todos sois de esa opinión, iré a tierra para hablar con él.

Y así lo hizo, llegando a mi lado poco después que el marinero me transmitiera el mensaje del patrón de la chalupa.

Me produjo gran alegría ver llegar a mi sobrino, porque había tenido miedo que los tripulantes lo apresaran por violencia, se hicieran a la vela y escaparan con el barco. Allí, en tierra extraña, hubiese quedado yo abandonado y sin recursos, colocado en una situación todavía peor que cuando arribé solitario a la isla.

Para mi gran satisfacción los amotinados no habían llegado a tales extremos, y cuando mi sobrino me repitió las palabras que venía de escuchar a bordo, la forma en que se habían juramentado, estrechándose las manos, para abandonar juntos el barco si yo intentaba retornar a él, me apresuré a decirle que no se preocupara por ello, pues estaba dispuesto a quedarme en tierra. Solamente le pedía que hiciera desembarcar mis efectos así como suficiente cantidad de dinero para que pudiese elegir un camino de vuelta a Inglaterra.

Tal decisión fue motivo de gran pesar para mi sobrino, pero no había sin embargo otro remedio que adaptarse a las circunstancias. Volvió, pues, a su barco y satisfizo a los tripulantes diciéndoles que su tío se había inclinado ante las exigencias y acababa de pedir que le enviasen sus efectos personales. En pocas horas quedó resuelto todo, los marinos retornaron a sus deberes y yo me quedé solo y pensando qué camino tomaría ahora.

Me hallé así en la más remota parte del mundo, como creo que muy bien puedo denominarla, ya que se encontraba a tres mil leguas marinas más lejos de Inglaterra que mi antigua isla. Cierto es que podía viajar por tierra desde allí cruzando el país del Gran Mongol hasta Surate, por mar a Basora y el Golfo Pérsico y luego siguiendo la ruta de las caravanas por el desierto de Arabia hasta Aleppo y Scanderoon[5], desde donde podría trasladarme en barco a Italia, y luego otra vez por tierra a Francia. Todo esto, puesto en línea recta, alcanzaría el diámetro total de la Tierra y hasta creo que si se midiera lo sobrepasaría en mucho.

Quedaba otro camino a tomar, cual era el de embarcarme en alguno de los navíos ingleses que llegarían a Bengala provenientes de Acheen —en la isla de Sumatra— y hacer el viaje directo a Inglaterra. Pero por desgracia había llegado hasta esas tierras sin tener relación alguna con la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, de manera que sería muy difícil abandonarlas sin su permiso a menos de tener gran influencia ante los capitanes de aquellos barcos o los agentes de la Compañía, para todos los cuales era yo un extraño en absoluto.

Tuve entonces el particular placer —para decirlo irónicamente— de observar la partida del navío que se marchaba sin mí. No creo que muchos hombres en mis circunstancias hayan recibido alguna vez un tratamiento parecido, excepto en el caso de aquellos piratas que se apoderan de un navío tras abandonar en tierra a los que se niegan a ser cómplices de sus maldades; y lo ocurrido me parecía un camino abierto para que llegasen a tales excesos.

Mi sobrino me había dejado dos sirvientes o, más bien, un acompañante y un criado. El primero era el empleado del contador de a bordo, a quien comprometió para que se quedase a mi lado, y el otro era uno de sus criados. Busqué entonces un buen alojamiento en casa de una dama inglesa donde vivían varios comerciantes, de los cuales dos eran franceses, dos italianos, o más bien judíos, y un inglés. Fui muy bien tratado en esta hospedería, y para que no pudiera decirse que me había apresurado en mis medidas permanecí en ese lugar más de nueve meses considerando cuál camino seguiría y cómo debía arreglármelas. Era dueño de valiosas mercaderías inglesas, así como de cantidad considerable de dinero. Mi sobrino me había provisto de mil piezas de a ocho y una letra de crédito por mayor cantidad en caso de que me fuera necesario, a fin de que no me viese en apuros pasara lo que pasase. Dispuse rápidamente de las mercaderías, vendiéndolas con ventaja, y tal como lo había pensado desde un comienzo empleé el dinero en comprar algunos hermosos diamantes que, de todas las cosas, eran las más convenientes, ya que me permitían llevar conmigo mi entera fortuna.

Después de larga permanencia, y diversos proyectos de viaje, ninguno de los cuales me agradó, el comerciante inglés que se alojaba en la misma casa y con el cual había contraído una sólida amistad vino a verme una mañana.

—Compatriota —me dijo—, tengo un proyecto que participaros, el cual se adapta muy bien a mis deseos, y acaso pueda resultaros aceptable, una vez que lo hayáis considerado atentamente.

»Nos encontramos aquí —agregó—, vos por accidente y yo por mi propia voluntad, en una parte del mundo muy alejada de nuestra patria; es, sin embargo, un país donde los que entienden de comercio e intercambio pueden ganar grandes sumas. Si agregáis mil libras a mil que tengo yo dispuestas, adquiriremos el primer barco que nos parezca conveniente, del cual vos seréis capitán y yo traficante, y nos iremos a hacer un viaje comercial a la China. ¿Qué ganamos, decidme, con quedarnos aquí? El mundo entero se mueve, girando incesantemente; todas las criaturas de Dios, tanto celestes como terrenas, son inteligentes y están atareadas; ¿por qué habríamos nosotros de quedarnos ociosos? El mundo es de los hombres y no de los zánganos. ¿Por qué sumarnos a estos últimos?

Me agradó mucho su propuesta, especialmente al serme expresada con tanta buena voluntad y de la manera más amistosa. No diré que yo podía, por mi libertad e independencia, ser el hombre apropiado para abrazar una proposición comercial de esa naturaleza; por el contrario, el comercio no era en modo alguno mi elemento. Pero acaso pueda asegurar que si el comercio no lo era, en cambio sí la aventura y la vida errante, por lo cual toda oportunidad de ver alguna parte de la tierra aún no visitada anteriormente no podía dejar de surtir efecto en mi espíritu.

Pasó un tiempo antes de que pudiéramos encontrar un buque que nos conviniera. Cuando dimos con él se presentó la dificultad de enganchar marineros ingleses, por lo menos en número suficiente para que mandaran al resto de la tripulación que reclutáramos. Después de mucho dimos con un segundo, un contramaestre y un artillero ingleses; también encontramos un carpintero holandés y tres marinos portugueses, pensando que bastarían para dirigir la restante tripulación, formada por marineros hindúes.

Son tantos los viajeros que han escrito el relato de sus travesías que resultaría bien poco interesante que yo hiciera una detallada narración sobre los lugares donde tocamos puerto, así como de sus habitantes. Dejo esas cosas a otros y remito al lector a los diarios de viaje de algunos ingleses, muchos de los cuales han sido publicados y otros se anuncian frecuentemente. Me basta con decir que navegamos hasta Acheen, en la isla de Sumatra, y allí pusimos proa a Siam, donde hicimos intercambio de algunas mercancías por opio y arak; el primero de estos productos se cotizaba a alto precio entre los chinos y en aquel entonces era muy codiciado en el país. Nos trasladamos entonces a Suskan, luego de un largo viaje, que nos llevó ocho meses, y retornamos a Bengala sintiéndome yo muy satisfecho de la aventura.

He notado con frecuencia que nuestros compatriotas ingleses admiran la forma en que los oficiales que la compañía manda a la India, así como los comerciantes que se radican en el país, logran amasar grandes fortunas y vuelven a veces a la patria con sesenta, setenta o cien mil libras esterlinas. Pero no es de asombrar semejante cosa, como habrá de verse en adelante, cuando se considera la cantidad de puertos y factorías donde existe para ellos el libre comercio, y mucho menos puede maravillarse quien sepa que en todos aquellos lugares donde entran barcos ingleses existe constante demanda por los artículos provenientes de cualquier nación, lo cual asegura apreciables ganancias en el trueque así como mercado seguro para los productos locales, que se venden muy bien en ultramar.

En resumen, hicimos un excelente viaje y yo gané tanto dinero con mi primera aventura, así como tan amplia experiencia acerca de la manera de aumentarlo aún más, que si hubiese tenido veinte años menos habría sentido la tentación de radicarme allí sin buscar más lejos los medios de hacer fortuna. ¿Pero qué podía significar esto para un hombre de más de sesenta años, suficientemente rico y que se había lanzado a viajar más por el insalvable deseo de ver mundo que por la ambición de acrecentar sus bienes? Pienso que es con toda verdad que llamo insaciable a mi afán de viajes, pues en verdad lo era. Cuando vivía en mi hogar me dominaban las ansias de ver el mundo; y ahora que me encontraba tan lejos soñaba con volver a mi patria. Lo repito: ¿qué podía importarme aquel comercio?

Naturalmente, mi amigo el traficante pensaba de muy distinta manera. No lo digo con el propósito de poner en evidencia mi punto de vista, por cuanto reconozco que el suyo era el más justo y el más natural en la vida de un comerciante que, lanzado a remotas tierras, debe consagrar sus afanes a aquello que le produzca la mayor cantidad de dinero. Mi nuevo amigo se atenía a lo práctico del viaje y se hubiera contentado, como un caballo de posta, con acudir siempre a la misma posada una y otra vez, suponiendo que en ella encontrase el provecho que buscaba. Yo en cambio tenía de los viajes la idea que se forma un muchacho alocado y aventurero, que no siente el menor interés por ver dos veces una misma cosa.

Pero no era esto todo. Aunque mis deseos de volver al hogar crecían cada vez más, no podía decidirme acerca del mejor camino a tomar para la vuelta. En los intervalos de esos conciliábulos, mi amigo, que estaba siempre a la caza de negocios, me propuso un viaje a las Islas de las Especias para traer un cargamento de clavos de olor de Manila o de aquellas regiones. Sabía yo que los holandeses trafican en aquellas islas aunque la posesión corresponde parcialmente a los españoles; no nos era preciso aventurarnos tan lejos sino hasta las tierras donde aquéllos carecen del poder que tienen en Batavia, Ceilán y otros sitios.

Los preparativos se completaron rápidamente, aunque la mayor dificultad fue convencerme para que emprendiera el viaje. Con todo, como nada se ofrecía y yo hallaba agrado en navegar y dedicarme a un tráfico que producía tan pingües como fáciles ganancias, decidí embarcarme en la travesía en lugar de estarme sin hacer nada, lo que, dado mi carácter, era para mí una verdadera desgracia. Tocamos Borneo así como muchas otras islas cuyos nombres he olvidado, y cinco meses después nos hallábamos de regreso. Vendimos las especias, principalmente clavo y algo de nuez moscada, a los mercaderes persas que se ocupaban en distribuirlas en el golfo; y como obtuvimos ganancias en proporción de cinco a uno es de imaginar el excelente beneficio de la operación.

Mientras liquidábamos muestras cuentas, mi amigo me miró sonriendo.

—Y bien —dijo como tratando de provocarme en lo que yo tenía de indolente—. ¿No es esto mejor que andar dando vueltas como un hombre ocioso y perder el tiempo contemplando la ignorancia y los errores de los paganos?

—Por cierto que sí, amigo mío —repuse—, y empiezo a sentirme aficionado al comercio. Pero dejadme que os diga de paso una cosa, y es que no sabéis de lo que yo soy capaz. Si alguna vez venciera mi indolencia y me lanzara a correr por el mundo, pese a lo viejo que estoy os obligaría a moveros a la par mía hasta agotaros; creedme que si me decidiese a hacerlo no os daría un momento de reposo.

Pero abreviemos estas consideraciones. Poco después entró en el puerto un barco holandés procedente de Batavia. Era un pequeño navío de cabotaje, no un mercante europeo, de unas doscientas toneladas; la tripulación declaró haber pasado tantas enfermedades en el viaje que el capitán no tenía bastantes hombres para hacerse de nuevo a la mar. Permanecieron en Bengala y sea porque hubiese tenido ya suficiente ganancias o deseara por algún motivo volver prontamente a Europa, el capitán hizo anunciar que el barco estaba en venta. La noticia vino a mí antes que a mi socio, y sentí enseguida deseos de comprar aquel buque, de manera que de inmediato marché a hablar con él.

Lo pensó un rato, porque no era hombre precipitado, y después de meditarlo bien, me dijo:

—Es un barco un poco grande, pero lo compraremos lo mismo.

Así fue, y después de habernos puesto de acuerdo con el capitán tomamos posesión del navío. Hecho esto pensamos en conservar los tripulantes a fin de agregarlos a los que ya teníamos bajo contrato y salir inmediatamente de viaje; desgraciadamente, como les había sido entregada su participación en las ganancias se dispersaron rápidamente y no pudimos encontrar a ninguno. Averiguamos dónde podían estar y por fin llegamos a saber que se habían ido por tierra a Agrá, la ciudad que es residencia del Gran Mogol y que desde allí pensaban viajar hasta Surate por agua al Golfo Pérsico.

Pocas cosas pudieron dolerme más que el haber perdido así la oportunidad de irme con ellos. Semejante expedición, y en esa compañía, hubiera sido a la par que segura sumamente entretenida, adaptándose perfectamente a mis dos mayores deseos: ver mundo y volver a mi patria. Sin embargo, días más tarde me sirvió de consuelo saber qué clase de gentes eran aquéllas. Parece que el hombre a quien llamaban capitán era solamente el artillero; mientras traficaban, al desembarcar en alguna isla habían sido atacados por los malayos, que mataron al capitán y a tres hombres por lo cual los sobrevivientes, once en total, habían decidido escaparse con el buque, lo que efectivamente hicieron navegando en él hasta la bahía de Bengala no sin antes abandonar al piloto y a otros cinco hombres en tierra, de todo lo cual se sabrá más a su debido tiempo.

En fin, cualquiera sea la forma por la cual llegaron a adueñarse del buque, lo cierto es que nosotros lo adquirimos con toda honestidad y nuestro único descuido fue no examinar las cosas más de cerca. No se nos ocurrió interrogar a los marineros, cosa que de haberse llevado a cabo hubiera revelado seguramente alguna contradicción en sus relatos y nos hubiera hecho entrar en sospechas acerca de su verdadera situación. El pretendido capitán nos había mostrado una escritura de venta del navío a nombre de un tal Emmanuel Clostershoven, o cosa parecida, todo lo cual era probablemente una falsificación. Él mismo se hacía llamar por dicho nombre, y nada nos inducía a dudar de él, de manera que procediendo tal vez con demasiada ligereza y sin la más mínima sospecha de la verdad cerramos trato como he contado.

Contratamos aquí y allá algunos marineros ingleses y holandeses, decidiéndonos a efectuar el segundo viaje al sudeste en busca de clavo y otras especias, es decir, a las Filipinas y Molucas. Como no quiero llenar esta parte de mi relato con bagatelas cuando lo que hace falta por contar es tan notable, diré solamente que transcurrieron seis años en continuos viajes de puerto en puerto, traficando siempre con excelentes resultados; transcurría ahora el último año en que yo viajaba junto a mi socio, y nos trasladábamos en el buque mencionado hacia la China, con previa escala en Siam para comprar arroz.

Los vientos contrarios nos obligaron a hacer muchos rodeos en los estrechos de Malaca y entre sus islas, y apenas habíamos conseguido escapar de tan peligrosas aguas cuando descubrimos que el buque hacía agua sin que nos fuera posible, a pesar de todos nuestros empeños, descubrir dónde estaba abierta la vía. Era necesario refugiarse lo antes posible en un punto, y mi socio, que conocía aquellas zonas mejor que yo, ordenó al capitán que pusiera proa hacia el río de Cambodge. Debo hacer notar de paso que yo había designado capitán al piloto inglés, un tal mister Thompson, ya que no me agradaba serlo en persona de un segundo navío. En cuanto al río, se encuentra en el lado norte del gran golfo o bahía que conduce hasta Siam.

Mientras nos hallábamos allí, bajando con frecuencia a tierra para avituallarnos, se me acercó cierto día un inglés. Era, a lo que parecía, segundo artillero a bordo de un buque de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales que anclava en el mismo río y cerca de la ciudad de Cambodge. Ignoraba yo qué podía traer ese hombre cerca de mí; el hecho es que se acercó y me habló en nuestro idioma.

Se me acercó cierto día un inglés.

—Señor —dijo—, sois un extraño para mí como yo para vos, pero tengo algo que deciros que os concierne muy de cerca.

Lo miré fijamente un momento, pensando que acaso lo conocía, pero no era así.

—Si se trata de algo que me concierne —dije—, sin que por lo visto nada tenga que ver con vos, ¿qué os mueve a decírmelo?

—Me mueve —respuso el hombre— un inminente peligro al que estáis sujeto y del cual, por lo que veo, no tenéis conocimiento alguno.

—Ignoro ese peligro —observé—, salvo que mi navío tiene un rumbo de agua que no puedo descubrir. Mi intención es hacerlo entrar mañana en dique seco para examinar el casco.

—Pues bien, señor —dijo aquel hombre—. Con rumbo o sin él, lo encontréis o no, espero que no cometáis el desatino de varar vuestro buque después de lo que voy a deciros. ¿Es que ignoráis, señor, que el pueblo de Cambodge se halla quince leguas río arriba? Hay allí dos grandes navíos ingleses, cinco leguas hacia este lado, así como tres holandeses.

—¡Bueno! ¿Y qué me importa a mí eso?

—¡Cómo, señor! —exclamó él—. ¿Es que un hombre lanzado a una aventura como la vuestra entra en un puerto sin averiguar primero qué barcos hay allí y si está en condiciones de resistirlos? ¿O por ventura creéis que la batalla puede favoreceros?

Al oír estas palabras, que más me divirtieron que asustaron, por cuanto no alcanzaba a entender su significado preciso, me volví a él diciéndole:

—Caballero, os pido que os expliquéis. No puedo imaginar qué razón puede haber para sentir miedo de cualquier compañía naviera o de barcos holandeses. Navego con mi licencia en regla, de manera que nada pueden echarme en cara.

Me miró con el aire de un hombre a la vez complacido y enojado. Sonriendo, y después de una pausa, me dijo:

—Muy bien, señor, si os consideráis seguro, arriesgaos entonces. Lamento que vuestro destino parezca cegaros ante el buen consejo, pero tened por seguro que si no os hacéis inmediatamente a la mar en la próxima marea seréis atacado por cinco chalupas llenas de hombres armados. Si sois apresados, os colgarán como piratas y recién más tarde se examinarán vuestros descargos. Yo pensé, señor —agregó—, haber tenido mejor acogida a cambio de un servicio de tal importancia como el que os he hecho.

—Jamás sería yo ingrato —repliqué— ante un servicio cualquiera o ante un hombre que se muestre cordial conmigo. Sin embargo, excede mi comprensión el porqué de ese intento contra mi persona. En fin, puesto que afirmáis que no hay tiempo que perder y que se trama contra mí alguna perfidia, me embarcaré inmediatamente y nos haremos a la mar siempre que mis hombres consigan tapar la vía de agua o de lo contrario estemos dispuestos a nadar. Pero, señor —agregué—, ¿es que tendré que marcharme ignorando la causa de lo que sucede? ¿No podéis vos aclararme esas tinieblas?

—Lo que puedo es relataros una parte de esa historia, señor —repuso—, y un marinero holandés que está aquí conmigo tal vez sea capaz de completarla más tarde aunque apenas haya tiempo para ello. En resumen, he aquí lo que sucede, y vos debéis conocer muy bien la primera parte, o sea que estabais con ese buque en Sumatra y que allí fue muerto por los malayos vuestro capitán con tres hombres. Los que quedasteis a bordo, o alguno de ellos, decidieron apoderarse del buque y huir con él. Tal es la historia y os puedo asegurar que si os capturan os ahorcarán como piratas, porque es sabido que los barcos mercantes no pierden el tiempo en escrúpulos legales cuando apresan a piratas.

—Ahora sí habláis en inglés llano —dije— y os lo agradezco. En verdad nada sé de cuanto me contáis porque el barco ha venido a nuestras manos de la manera más honesta y legítima, y sin embargo, la situación que me habéis descrito con tanta franqueza me obliga a defenderme y estar en guardia.

—No, señor —replicó entonces el hombre—. No digáis estar en guardia, ya que la mejor defensa es ponerse fuera de peligro. Si en algo estimáis vuestra vida y la de vuestros hombres, haceos a la vela apenas venga la pleamar. Tenéis toda una marea de ventaja y estaréis ya demasiado lejos antes de que ellos lleguen aquí, pues piensan aprovechar la pleamar y mientras recorren las veinte millas que los separan de este puerto vos ganaréis cerca de dos horas sobre ellos por la diferencia de marea, sin contar la ventaja de la distancia. Además vendrán en chalupas y seguramente no se atreverán a seguiros por el mar, sobre todo si sopla algo de viento.

—¡Pues bien! —dije yo—. Nos habéis prestado un gran servicio, y quisiera saber en cuánto estimáis vuestra recompensa.

—Señor —me respondió—, no creo que pueda hablaros de recompensa alguna por cuanto aún no estáis bien convencido de la verdad que os he hecho saber. Con todo os haré una oferta. Se me deben diecinueve meses de paga a bordo del «…», en que he venido de Inglaterra, y siete meses al holandés que me acompaña; si nos garantizáis esos sueldos, nos iremos con vos, y si nada ocurre de lo que os he prevenido, nada pediremos entonces, pero si os convencéis de que nos debéis la vida, así como las de quienes están en vuestro navío, entonces os dejaremos fijar personalmente la recompensa.

Acepté de inmediato la propuesta, y acompañado de los dos hombres me trasladé al punto a bordo. Cuando llegué junto al navío, mi socio, que estaba en el puente, se inclinó desde el alcázar y me gritó con grandes muestras de alegría:

—¡Hola, hola! ¡Hemos cerrado el rumbo! ¡Hemos cerrado el rumbo!

—¿De veras? —exclamé—. ¡Alabado sea Dios! ¡A levar anclas ahora mismo!

—¿Levar anclas? ¿Qué queréis decir? ¿Os ocurre algo?

—Nada de preguntas —dije—. Manos a la obra todo el mundo y a levar anclas sin perder un minuto.

Lleno de sorpresa, mi socio llamó al capitán, quien dio las órdenes necesarias, y aunque la marea no había alcanzado aún la pleamar, aprovechando una suave brisa nos apresuramos a alejarnos. Me reuní entonces con mi socio en la cámara y le referí todo lo sucedido, tras lo cual hicimos venir a los dos hombres que nos repitieron la misma cosa.

Esto nos llevó bastante tiempo, y antes de que hubiéramos terminado vino un marinero a la cámara diciendo que el capitán lo enviaba a comunicarnos que éramos perseguidos.

—¡Perseguidos! —exclamé—. ¿Y por quiénes?

—Por cinco balandros o chalupas —repuso el marinero— cargados de hombres.

—¡Perfectamente! —dije—. Entonces había algo de cierto en el relato.

Ordené reunir a la tripulación y le manifesté que existía el plan de apoderarse de nuestro barco y apresarnos como piratas, por lo cual quería saber si permanecían de nuestro lado para defender el buque. Llenos de entusiasmo me respondieron a coro que estaban dispuestos a morir por nosotros.

Interrogué al capitán sobre la mejor manera de enfrentar al enemigo, ya que estaba dispuesto a resistir hasta el último momento. Me manifestó que a su parecer convenía mantenerlos a distancia todo el tiempo posible con el tiro de nuestros cañones, y si lograban acercarse entonces hacerles fuego con las piezas pequeñas; por fin, si aún persistían en el ataque, nos refugiaríamos debajo del puente, que acaso no pudieran forzar por falta de material adecuado.

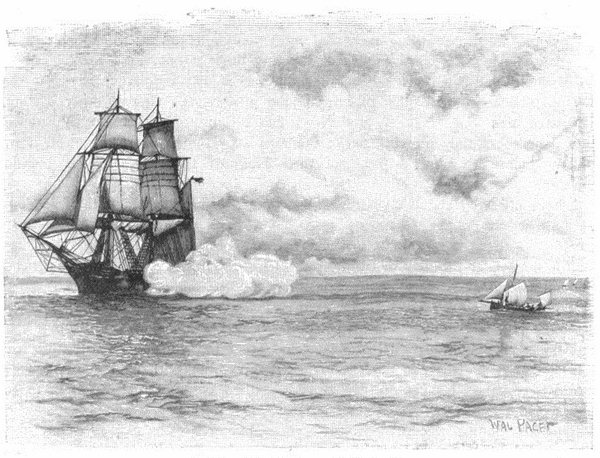

Mientras tanto, el artillero había recibido órdenes de asestar dos cañones, uno a proa y otro a popa, desocupar el puente y poner como carga balas de mosquete, metralla y cuanta pieza de hierro hubiese a mano, alistándonos así para el combate. Seguíamos rumbo a alta mar aprovechando el viento favorable y podíamos ver a la distancia las chalupas, cinco embarcaciones grandes que nos perseguían con todo el trapo que habían podido desplegar.

Podíamos ver a la distancia las chalupas.

Dos de las chalupas, que con ayuda del catalejo pudimos ver que eran inglesas, sobrepasaron a las otras por más de dos leguas de ventaja, adelantándose tanto que no tardaron en acercarse a nosotros. Cuando comprendimos que había llegado el momento, disparamos un cañonazo sin metralla para intimarles que se pusieran al pairo, y alzamos la bandera de paz en señal de que deseábamos parlamentar. Siguieron sin embargo la persecución hasta que estuvieron a tiro y entonces quitamos el pabellón blanco del cual no habían hecho caso alguno, y reemplazándolo por otro rojo, descargamos un cañonazo. Siguieron acercándose pese a todo, hasta hallarse a tan poca distancia que podíamos hacernos entender por medio de una bocina, y entonces les gritamos que se alejaran o los hundiríamos.

Fue en vano; arreciando en la persecución intentaron guarecerse a nuestra popa con probable intención de lanzarse al abordaje por el alcázar. Viendo que estaban resueltos a pelear llenos de confianza por los refuerzos que venían de más lejos, ordené virar a fin de presentarles un lado y disparamos una andanada de cinco cañonazos, uno de los cuales había sido tan bien asestado que se llevó íntegramente la popa de la chalupa que venía segunda, obligando a sus hombres a recoger las velas y correr a la proa para impedir que se hundiera. Allí quedó, habiendo recibido el suficiente castigo, pero como la otra chalupa se empeñaba en perseguirnos le apuntamos con todos los cañones sin perder tiempo.

Mientras esto ocurría, una de las chalupas retrasadas, adelantándose a sus compañeros, llegó hasta la embarcación desmantelada para ayudarla, y pudimos ver que salvaba la tripulación. Gritamos nuevamente a los de la primera chalupa, ofreciéndoles parlamentar y saber qué querían de nosotros, pero no obtuvimos respuesta a tiempo que la embarcación se acercaba aún más a nuestra popa. Al ver esto, el artillero, que era hombre sumamente diestro, juntó sus dos cañones móviles en la popa y tiró simultáneamente, pero erró el tiro y los de la chalupa lanzaron gritos de triunfo a la vez que agitaban sus gorras y se acercaban más y más al navío. Preparándose con toda rapidez, el artillero disparó nuevamente y uno de los tiros, aunque erró a la chalupa misma, cayó entre los hombres y pudimos comprobar que había causado grandes estragos entre ellos. Sin preocuparnos por ello, viramos de bordo y al presentarles la aleta de proa descargamos tres cañonazos que partieron la chalupa en pedazos, en especial el timón y una parte de la popa, que saltaron lejos. Aquello produjo gran desorden entre los enemigos, quienes se apresuraron a aferrar las velas. Para completar su desgracia nuestro cañonero disparó otros dos cañonazos sobre ellos y, aunque no puedo asegurar dónde alcanzaron a la embarcación, vimos que se hundía rápidamente y que algunos hombres estaban ya nadando en su entorno. Al ver esto ordené arriar la pinaza que habíamos tenido lista a tal fin, con orden de recoger a quienes fuera posible y retornar de inmediato a bordo, pues entretanto las otras chalupas seguían acercándose. Nuestros marineros cumplieron la orden y alcanzaron a salvar a tres hombres, uno de los cuales estaba ya medio ahogado y tardó mucho en volver en sí. Tan pronto los izamos a bordo nos hicimos mar afuera con el velamen desplegado, siendo visible que las otras chalupas, luego de acercarse al lugar de combate, abandonaban la persecución.

Se apresuraron a aferrar las velas.

Nos vimos así desembarazados de un peligro que, aun sin conocer la causa del mismo, parecía haber sido más grande de lo que yo creyera al comienzo. Me apresuré a ordenar que cambiáramos el rumbo a fin de que nadie pudiese sospechar la dirección que tomábamos. Navegamos hacia el oriente, muy lejos de las rutas de los barcos europeos, tanto de los que viajaban hacia China como a cualquier otro punto de las zonas comerciales europeas.