Por fin alcanzamos el lado sur de mi isla.

No fatigaré al lector con los menudos incidentes ocurridos en el resto del viaje y que se refieren al tiempo, vientos y corrientes; abreviando mi relato en homenaje a lo que va a seguir, diré que arribamos a mi antigua residencia, la isla, el 10 de abril de 1695. No fue sin dificultad que alcancé a reconocer aquella tierra, pues como antes había llegado y salido de ella por el lado austral y oriental, proveniente del Brasil, arribando ahora por el lado que da al océano y sin mapa que señalara en modo alguno su situación, apenas la reconocí al verla y hasta dudaba si aquella tierra era o no mi isla.

Anduvimos errando un buen tiempo por las inmediaciones y desembarcamos en varias islas que se encuentran en las bocas del gran río Orinoco sin dar con la mía; aquello me sirvió sin embargo, para advertir el error en que había estado al creer que desde mi isla alcanzaba a divisar el continente, cuando en realidad sólo apenas percibía una gran isla o mejor una cadena de islas que forman como un abanico en las bocas del gran río. En cuanto a los salvajes que desembarcaban en la isla, no eran precisamente los caribes, sino isleños y otros bárbaros de la misma clase, que vivían algo más próximos a nuestro lado que el resto de las tribus.

En resumen, visité varias de aquellas islas sin resultado alguno; vi que muchas estaban deshabitadas y otras no; por fin, costeando de una a otra, a veces con el barco y en algunas ocasiones con la chalupa francesa (que nos había parecido una excelente embarcación y habíamos conservado con el permiso del capitán), por fin alcanzamos el lado sur de mi isla y de inmediato reconocí la fisonomía de la costa, de manera que pude dirigir el navío y hacerlo anclar con toda seguridad en las proximidades de la pequeña ensenada donde estaba mi antigua vivienda.

Por fin alcanzamos el lado sur de mi isla.

Tan pronto como reconocí el lugar llamé a Viernes y le pregunté si sabía dónde estábamos. Miró en torno, y luego golpeó las manos.

—¡Oh, sí! —exclamó vivamente—. ¡Oh, sí, oh, allí!

Señalaba el emplazamiento de nuestra casa, y se puso a bailar y a saltar como un enloquecido; me costó bastante trabajo impedirle que se tirara de un salto al mar y fuera nadando hasta la costa.

—Bueno, Viernes —le dije—. ¿Crees o no que encontraremos a alguien allí? ¿Te parece que veremos a tu padre?

El muchacho se quedó de pronto tieso como un tronco, y después de oír el nombre de su padre pareció llenarse de aflicción; vi que las lágrimas rodaban por las mejillas de mi pobre y cariñoso compañero.

—¿Qué te ocurre, Viernes? —pregunté—. ¿Es que lamentas ver otra vez a tu padre?

—No, no —murmuró sacudiendo la cabeza—. Yo no verlo más, no verlo nunca más.

—¿Por qué, Viernes? ¿Cómo sabes que no lo verás más?

—¡Oh, no! ¡Oh, no! —insistió él—. El morir hace mucho, el morir ya, hombre muy anciano.

—Vamos, vamos —le dije—. Tú no puedes saberlo, Viernes. Dime, ¿crees que no veremos a nadie allí?

El muchacho tenía por lo visto mejores ojos que yo, pues señalando la colina justamente encima de donde se hallaba mi morada, aunque estábamos a más de media legua de distancia, exclamó:

—¡Ver, ver! ¡Sí, ver muchos hombres allí, y allí, y allí!

Aunque traté de descubrirlos con ayuda de un anteojo, no pude divisar a nadie, probablemente porque no alcanzaba a precisar el sitio exacto. Viernes, sin embargo, estaba en lo cierto, como lo averigüé al día siguiente, pues cinco o seis hombres se habían encaramado a aquel sitio para observar nuestro buque, sin saber todavía qué pensar de nosotros.

Tan pronto Viernes me aseguró que había visto gente ordené que se desplegara la bandera y se disparara una salva de tres cañonazos, para indicar que éramos amigos. Un cuarto de hora más tarde percibimos una columna de humo que se alzaba en la región de la ensenada. Ordené de inmediato arriar un bote en el cual me embarqué con Viernes, y alzando bandera blanca en señal de parlamento me encaminé directamente a tierra, llevando conmigo al joven sacerdote, del cual ya he hablado y a quien había descrito las incidencias de toda mi vida en la isla, así como diversos detalles acerca de mí y de las gentes que dejara en esas tierras, por lo cual se manifestaba deseoso de acompañarme en mi desembarco. Llevábamos con nosotros a dieciséis hombres bien armados por si encontrábamos en la isla huéspedes inesperados; pero no tuvimos necesidad alguna de armas.

Como llegamos a la costa cuando estaba en ascenso la marea, nos internamos directamente en la ensenada. El primer hombre que reconocí fue el español cuya vida había salvado y cuyo rostro recordaba perfectamente; en cuanto a su vestimenta, la describiré más adelante. Ordené que nadie se moviera en el bote, pues quería desembarcar solo. Sin embargo, no hubo manera de tener quieto a Viernes, pues el excelente muchacho había descubierto a su padre a cierta distancia de donde estaban los españoles, sin que yo me percatara de su presencia; y estoy seguro de que si no lo hubiesen dejado saltar del bote se hubiera precipitado de un brinco al mar. Tan pronto estuvo en tierra voló hacia su padre como una flecha recién disparada del arco; hubiera arrancado lágrimas al hombre más empedernido contemplar los primeros transportes de alegría del pobre muchacho cuando llegó junto a su padre; lo abrazó, besándolo y haciéndole caricias en el rostro, lo levantó en sus brazos y lo hizo sentar en un tronco, y él se puso a su lado. Luego, levantándose, se dedicó a contemplarlo como alguien que mira un cuadro extraordinario, quedándose extático por un cuarto de hora; luego se dejó caer al suelo, abrazando las piernas del anciano y besándolas, y se levantó enseguida para seguir contemplándolo como si estuviese repentinamente embrujado. Y esto no es nada en comparación a los extremos a que sus sentimientos lo llevaron al día siguiente, y que hubieran hecho sonreír a cualquiera. Toda la mañana anduvo Viernes paseando por la playa con su padre, a quien llevaba tomado de la mano como si hubiese sido una dama; a cada momento corría hasta el bote para buscar algo que pudiese agradarle, tal como un terrón de azúcar, un trago de licor o una galleta. Por la tarde su extravagancia se mostró en otra forma, pues dejando sentado al anciano en el suelo empezó a bailar en torno suyo haciendo mil gestos raros y adoptando las más fantásticas posturas; todo el tiempo que duró esto seguía hablando a su padre, contándole para divertirlo incidentes de sus viajes, y todo cuanto le había sucedido en países lejanos. En suma, si de nuestro lado del mundo se encontrase entre los cristianos la misma afección filial, uno se sentiría tentado a declarar inútil el quinto mandamiento divino.

Pero volvamos, después de esta disgresión, a nuestro desembarco. Sería imposible describir todas las ceremonias y amabilidades con que los españoles me recibieron. Ya he dicho que el primer español que reconocí, por recordar muy bien su rostro, era aquel cuya vida había salvado. Vino hacia el bote acompañado por otro y trayendo también una bandera de parlamento. Pero no sólo no me reconoció al principio, sino que estaba totalmente ajeno a la idea de que pudiera ser yo quien venía a su lado para hablarle.

—Señor —le dije entonces en portugués—, ¿no me reconocéis?

«¿No me reconocéis?».

Al oír esto no pronunció una sola palabra, pero entregando su mosquete al hombre que lo acompañaba, tendió los brazos abiertos y murmurando una frase en español que no alcancé a comprender corrió a mí y me abrazó con fuerza, reprochándose amargamente no haber reconocido un rostro que antaño se le apareciera como el de un ángel venido para librarlo. Pronunció infinidad de bellas frases, como los españoles bien educados saben hacerlo siempre; y luego volviéndose a quien lo acompañaba le ordenó que fuese a llamar a los restantes camaradas. Me preguntó si deseaba volver a mi vieja morada, de la cual se apresuraba a devolverme la posesión y donde podría observar que sólo se habían hecho pocas mejoras. Eché pues a andar a su lado, pero grande fue mi asombro al no poder encontrar el sitio, como si jamás hubiese estado allí; los españoles habían plantado tantos árboles, y colocado tan cerca uno del otro, que en diez años aquello se había convertido en un espeso bosque que tornaba el lugar inaccesible, salvo por estrechos pasajes que solamente conocían los habitantes.

Le pregunté entonces qué razón habían tenido para aumentar de tal manera las fortificaciones, y me contestó que ya vería yo la necesidad de aquellas obras cuando me hubiera narrado detalladamente lo que les había sucedido desde su llegada a la isla, en especial cuando se encontraron con la desgracia de saberme ausente del lugar. Me dijo que había sentido alegría al enterarse de mi buena fortuna al conseguir embarcar en un navío a mi entera satisfacción, pero que muchas veces tuvo el presentimiento de que alguna vez volvería a verme; me confesó que nada de cuanto le ocurriera en toda su vida había sido capaz de sumirlo en tan grande aflicción y angustia que arribar a la isla para encontrarse con que yo no estaba ya en ella.

En cuanto a los tres bárbaros (como él les llamaba) que habíamos dejado en la isla, y de los cuales me aseguró que tenía un largo relato que hacerme, los españoles hubieran preferido seguir viviendo entre los salvajes que con ellos, salvo que su número era mucho menor.

—Por cierto —agregó— que si hubiesen sido más, hace rato que estaríamos en el purgatorio.

Y se persignó al decir esto.

—De modo, señor —prosiguió—, espero que no os desagradará escuchar el relato que os haré contándoos cómo nos fue necesario desarmar, en defensa de nuestra vidas, a aquellos individuos para someterlos a nuestra ley, ya que de lo contrario no solamente hubieran sido nuestros amos, sino nuestros asesinos.

Contesté que había temido mucho que eso ocurriera, y que si algo había lamentado al dejar la isla era precisamente que ellos no estuviesen ya de regreso para ponerlos primero en posesión de todos mis efectos y dejar a los tres amotinados en una situación de servidumbre como la que merecían. En fin, si las cosas habían terminado por tomar ese cariz, me alegraba de saberlo y estaba muy lejos de hacerle el menor reproche, ya que sabía bien que aquellos tres individuos eran díscolos e ingobernables pícaros, dispuestos siempre a las peores artimañas.

Mientras hablábamos volvió el hombre que el español enviara con su orden acompañado de otros once españoles. En el estado en que se encontraban hubiese sido difícil averiguar a qué nación pertenecían, pero mi amigo se encargó de aclarar las cosas tanto para ellos como para mí. Señalándolos con la mano, me dijo:

—Estos, señor, son algunos de los caballeros que os deben la vida.

Luego, volviéndose a sus camaradas, les habló contándoles quién era yo, y entonces fueron avanzando de uno en uno hasta donde me encontraba no como simples marineros o personas ordinarias, sino con todo el aspecto de embajadores o nobles que se dirigen a un monarca o a un gran conquistador. Su comportamiento era cortés y fino en sumo grado, pero esa conducta estaba empapada de una masculina gravedad que sentaba muy bien a sus personas; en resumen, me superaban tanto en sus maneras que no sabía yo cómo recibir sus atenciones y mucho menos el modo de retribuirlas.

La historia de su llegada e instalación en la isla después de mi partida es tan interesante y está tan llena de incidentes que la primera parte de mi relato ayudará a comprender mejor —ya que muchos de sus episodios se refieren a los sucesos allí relatados— que no puedo dejar de transmitirla con verdadero gusto a aquellos que la leerán alguna vez.

Lo primero que yo pregunté —y que sirve para continuar el relato donde yo lo dejara— fueron los detalles de la travesía, y pedí al español que me hiciera una descripción precisa de su viaje en la canoa hasta el sitio donde vivían sus compatriotas. Me explicó que la travesía había tenido poco de interesante, pues el tiempo se mantuvo en calma y el mar muy sereno; en cuanto a sus compañeros, está de más decir la alegría que experimentaron al verlo regresar sano y salvo. (Parece que en ese entonces era el principal entre ellos, pues el capitán del buque en el cual naufragaran había muerto tiempo atrás). Me relató la gran sorpresa que tuvieron al verlo volver, ya que, enterados de que había caído en manos de los salvajes descontaban que habría sido devorado al igual que los restantes prisioneros. Cuando les contó la manera en que había sido salvado de la muerte, y la esperanza de liberación que les traía por mi encargo, les pareció que estaban soñando; no volvieron a la realidad hasta que les hizo ver las armas, la pólvora y las balas, así como las provisiones que había traído para la travesía, y compartiendo entonces el júbilo de la liberación se apresuraron a disponerse para el viaje.

El primer problema fue procurarse canoas; aquí no pudieron los españoles detenerse demasiado en consideraciones de honestidad, sino que traicionando la amistad de los salvajes que con ellos se mostraban pacíficos, les pidieron dos grandes canoas con el pretexto de ir de pesca o de paseo.

A la mañana siguiente zarparon en ellas. Parece que no malgastaron tiempo en alistarse mayormente ya que no poseían equipaje, ni ropas, ni provisiones; desposeídos de todo, llevaban sólo lo que tenían puesto y unas raíces de las cuales se alimentaban a manera de pan. Tardaron en total tres semanas hasta arribar a la isla, y para desgracia de ellos, yo había tenido en ese plazo la oportunidad de recobrar mi libertad y salir de allí, como he mencionado en la primera parte de mi relato; en tierra sólo habían quedado tres de los más desaforados, empedernidos, díscolos y perversos villanos que jamás pudiera encontrar hombre alguno en su camino, de modo que es de imaginarse el desencanto y la angustia de los españoles al encontrarlos en mi lugar.

Lo único decente que aquellos malvados hicieron al ver a los españoles fue entregarles mi carta y cumplir mi orden de darles algunas provisiones y utensilios, así como un papel conteniendo instrucciones que había dejado para que pudiesen continuar la misma vida que yo llevara hasta entonces en la isla; allí les explicaba cómo cocía mi pan, les enseñaba a domesticar cabras y mantener la plantación; también les decía el modo de secar las uvas, hacer alfarería y, en una palabra, todo lo que yo sabía. Entregaron dicho mensaje a los españoles, dos de los cuales comprendían bastante el inglés, y no se rehusaron a aceptar la compañía de los recién llegados, con los cuales convivieron en buenos términos por algún tiempo. Les concedieron igual derecho que los suyos en lo que se refiere a la casa y la caverna, y principiaron a vivir en excelente sociedad. El español que hacía de jefe, y que juntamente con el padre de Viernes me había visto trabajar y dirigir mis posesiones, fue considerado el comandante entre ellos, y en lo que a los ingleses se refiere no hacían otra cosa que vagabundear por la isla cazando papagayos y tortugas, volviendo a la casa al anochecer donde los españoles les tenían ya lista la cena.

Por cierto que éstos se habrían conformado con esa situación si los otros los hubiesen dejado en paz, pero aquellos malvados eran como el perro del hortelano, que no quería comer ni dejar a los otros que comiesen. Al principio las discrepancias fueron triviales y no merecen mencionarse, pero crecieron poco a poco hasta convertirse en una guerra manifiesta, principiada por los ingleses con toda la insolencia y el desenfado imaginables, sin razón ni provocación, contraria a las leyes de la naturaleza y del sentido común. En verdad, aunque el primer relato de lo ocurrido me vino de los labios de los españoles mismos —a quienes podría llamar los acusadores—, más tarde no pude lograr que los otros desmintiesen una sola palabra de las que acababa de escuchar.

Pero antes de que entre en detalles sobre este sucedido, debo llenar una laguna existente en la primera parte de mi historia. Había olvidado decir que cuando nos disponíamos a levar anclas después que fui rescatado de mi soledad, ocurrió a bordo un pequeño incidente que me hizo temer la posibilidad de un segundo motín. La pelea no fue apaciguada hasta que el capitán, empleando todo su coraje y cuanta ayuda disponía, separó por fuerza a los que contendían y apresando a dos de los marineros más díscolos los hizo encadenar inmediatamente. Esos dos hombres habían participado en el primer motín, y como acababan ahora de pronunciar algunas palabras sediciosas, el capitán los amenazó con llevarlos a Inglaterra encadenados como estaban y hacerlos colgar allí por rebeldes y por haberse apoderado en una oportunidad del barco.

Parece que el capitán no pensaba poner en ejecución sus amenazas, pero el resto de la tripulación se asustó sobremanera al oírlas; algunos habían insinuado a los restantes que el capitán fingía hacer la paz con ellos para llevarlos así engañados a Inglaterra, donde se apresuraría a denunciarlos ante los tribunales y hacerlos juzgar por el motín anterior.

El segundo se enteró de todo esto y nos lo hizo saber, y se resolvió entonces que yo, considerado a bordo como un personaje de gran importancia, fuera en compañía del segundo a hablar con los hombres y les diera plena garantía de que, si se portaban bien en el resto del viaje, todo cuanto pudieran haber cometido anteriormente les sería perdonado. Así lo hice y, después de comprometer en ese sentido mi palabra de honor, conseguí que se calmaran completamente, en especial cuando ordené que los dos hombres encadenados fuesen puestos al punto en libertad.

Todo este episodio nos había mantenido durante la noche en el mismo sitio y sin levar anclas, estando además el viento muy débil. A la mañana siguiente descubrimos que los dos hombres que fueran antes encadenados habían robado un par de mosquetes y otras armas, y embarcándose en la pinaza del buque, todavía no subida a bordo, habían escapado para reunirse en tierra con sus compañeros de fechorías.

Tan pronto comprendimos lo ocurrido ordené que la lancha fuese a tierra tripulada por doce hombres y el segundo, pero aunque buscaron prolijamente a aquellos bandidos no pudieron dar ni con ellos ni con los otros tres; es evidente que al ver acercarse la lancha habían buscado refugio en los bosques. Como castigo de tanta villanía, el segundo parecía dispuesto a destruir la plantación y quemar la casa así como todas las instalaciones, para dejar a aquellos miserables sin auxilio alguno; pero no tenía órdenes para ello, y volvió a embarcarse sin tocar nada.

El total de aquellos individuos era, pues, de cinco; pero ocurrió que los tres primeros eran todavía más malvados que los otros dos, y después de vivir juntos un par de días, terminaron por arrojar de su lado a los recién venidos y dejarlos librados a sus propios recursos, no queriendo tener con ellos nada en común; ni siquiera, durante bastante tiempo, se dignaron darles algún alimento. Todo esto ocurría cuando los españoles estaban todavía lejos de la isla.

Al llegar éstos a tierra, las cosas principiaron a complicarse aún más. Los españoles trataron de persuadir a los tres miserables ingleses que aceptaran la compañía de los otros dos, a fin de constituir entre todos una sola familia, pero aquéllos ni siquiera quisieron escucharlos. Los dos pobres diablos tuvieron entonces que vivir abandonados, y comprendiendo que sólo el ingenio y el trabajo les permitirían sobrellevar una existencia semejante, levantaron sus tiendas en la costa norte de la isla, mirando un poco hacia el oeste para hallarse a salvo del peligro de los caníbales, que siempre elegían la parte oriental para sus desembarcos.

Construyeron allí dos chozas, una para vivir y la otra destinada a atesorar sus provisiones; como los españoles les habían dado algo de grano para sembrar, especialmente los guisantes que yo les había dejado, cultivaron tierras y sembraron las semillas de acuerdo con mis instrucciones, pudiendo por fin vivir bastante bien. Su primera cosecha fue buena, y aunque solamente habían cultivado un pequeño espacio de tierra por falta de tiempo, obtuvieron lo bastante para hacer pan y otros alimentos. Uno de los dos había sido ayudante del cocinero a bordo, de manera que era diestro en preparar sopas, pasteles y otras comidas a base de arroz, leche y la poca cantidad de carne que podían obtener.

Estaban, pues, viviendo en tan modesta situación cuando los otros tres miserables, sus compatriotas en maldad y origen, por el solo espíritu de burla y de maldad se acercaron a sus viviendas para insultarlos y provocarlos, diciéndoles que la isla les pertenecía y que el gobernador —se referían a mí— les había dado posesión de ella, por lo cual nadie más tenía derecho alguno sobre esas tierras. Agregaron, con grandes maldiciones, que no permitirían construir ninguna casa en la isla salvo que se les pagara la debida renta por ella.

Los otros dos creyeron al comienzo que se trataba de una broma; los invitaron a entrar y a sentarse para que vieran las excelentes habitaciones que habían levantado y discutir después la cuestión de la renta; uno de ellos les dijo festivamente que si eran terratenientes, él esperaba que de acuerdo con la costumbre tradicional concederían un prolongado arriendo a aquellos que no sólo levantaban chozas en sus tierras, sino que introducían mejoras en ellas; y terminó su discurso rogándoles que fuesen a buscar a un escribano para redactar la escritura. Uno de los tres, enfurecido al oír esto, gritó que pronto verían que no se trataba de una broma, y corriendo hasta un sitio algo alejado donde los otros pobres hombres habían encendido un fuego para aderezar sus alimentos, tomó un tizón y lo aplicó a la parte exterior de la choza, que inmediatamente empezó a incendiarse. Habría quedado destruida en unos pocos minutos si uno de los dos no hubiese corrido hacia el miserable alejándolo de allí y ahogado el fuego con sus pies no sin gran dificultad.

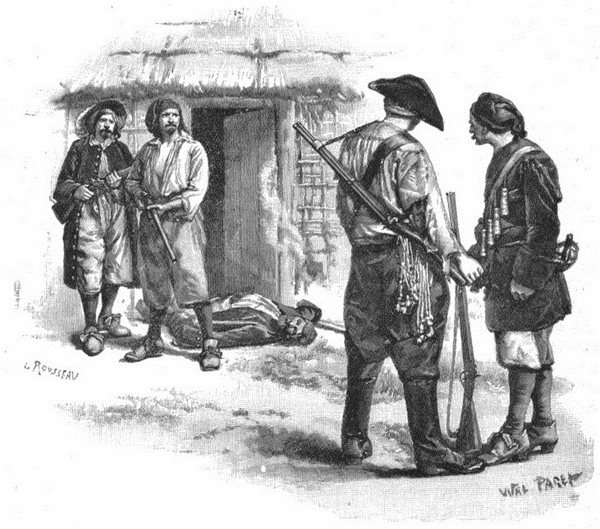

El villano estaba tan enfurecido al ver que su víctima le había empujado lejos del incendio, que se precipitó de inmediato sobre él armado de una estaca, y si éste no hubiese evitado a tiempo el golpe refugiándose en la choza es seguro que sus días hubiesen terminado allí. Su compañero, viendo el peligro que corrían ambos, se lanzó en su ayuda y un momento después asomaban armados de sus mosquetes. Lanzándose sobre el que había pretendido matarle con la estaca, el primero lo derribó de un culatazo de su mosquete antes de que los restantes pudieran acudir en su auxilio; y cuando los vieron venir, les apuntaron con las armas ordenándoles que se rindieran.

Ordenándoles que se rindieran.

Los otros tenían también armas de fuego, pero uno de los pobres atacados, más temerario que su compañero y desesperado por el inminente peligro en que se veían, gritó que si movían solamente una mano eran hombres muertos, ordenándoles que arrojaran las armas. Los otros no le obedecieron, pero viéndolo tan resuelto decidieron parlamentar y terminaron por consentir en marcharse llevándose al herido, que estaba bastante lastimado con el culatazo. Fue una grave equivocación permitirles marcharse en esa forma, ya que teniendo en ese momento ventaja sobre ellos hubieran hecho mejor en desarmarlos y acudir de inmediato a los españoles para narrarles la conducta de aquellos tres bandidos. Naturalmente que éstos, al verse en libertad, no pensaron en otra cosa que en vengarse y todos los días daban alguna señal de que estaban dispuestos a llevar a efecto su desquite.

Sería excesivo llenar esta parte del relato con detalles de todas las miserables villanías que los tres bandidos cometieron contra aquellos dos desdichados; les estropeaban su plantación, mataron tres cabritos y una cabra que los colonos habían conseguido al fin domesticar para tener alimento; en una palabra, torturándolos noche y día en esa forma, los redujeron a un estado de desesperación tan extremado que los dos hombres se decidieron a luchar a muerte contra los otros tres en cuanto se presentara una oportunidad favorable. Después de meditarlo, se decidieron a ir al castillo —como le seguían llamando— donde los tres miserables y los españoles vivían juntos, a fin de desafiarlos a luchar teniendo como árbitros imparciales a los españoles. Una mañana temprano se encaminaron a mi antigua morada y al llegar llamaron por sus nombres a los ingleses, diciendo al español que les contestó que deseaban hablar con aquéllos.

Aconteció que el día antes, paseando dos españoles por los bosques, dieron con uno de los ingleses a quienes llamaré honestos para distinguirlos de los tres restantes, quien les hizo un triste relato de la bárbara conducta de sus compatriotas para con ellos, describiéndoles cómo habían arruinado la plantación, destruyendo todo el grano por el cual tanto habían tenido que trabajar y sacrificarse; les explicó que habían matado la cabra que les proveía de leche así como sus tres cabritos, que era todo cuanto tenían entonces para su subsistencia. Por fin declaró que si ellos y los demás españoles no volvían a socorrerlos, morirían seguramente de hambre.

Cuando los españoles hubieron vuelto a la casa por la noche y estaban reunidos cenando, uno de los que había escuchado el relato se tomó la libertad de dirigir un reproche a los tres ingleses, haciéndolo sin embargo con las palabras y términos más corteses, preguntándoles cómo podían ser tan crueles con aquellos pobres, desamparados e inofensivos colonos que sólo se ocupaban en trabajar esforzadamente para proveer su propia subsistencia, y que realizaban tan extraordinarios esfuerzos para mantener la mísera situación que habían alcanzado.

Uno de los ingleses respondió vivamente:

—¿Qué tienen ésos que hacer aquí? Vinieron a tierra sin autorización, y no poseen derechos para construir ni plantar en la isla; la tierra no es de ellos.

—Pero entonces, señor inglés —repuso gravemente el español—, morirán de hambre.

El otro replicó con toda la rudeza de que era capaz:

—¡Que se mueran y que el diablo se los lleve! ¡No plantarán ni sembrarán aquí!

—¿Pero qué harán entonces, señor? —insistió el español.

Otro de los miserables lanzó una grosera maldición.

—¿Qué harán? ¡Pues serán nuestros sirvientes y trabajarán para nosotros!

—¿Cómo podéis pretender tal cosa de ellos? —observó entonces el español—. No los habéis comprado que yo sepa, y por lo tanto carecéis de derecho para convertirlos en vuestros sirvientes.

A esto le replicaron que la isla les pertenecía, por cuanto el gobernador se la había entregado, y que ningún hombre fuera de ellos tenía derecho alguno. Jurando en nombre de Dios, amenazaron con ir a incendiar las chozas de los dos colonos y no permitir que ninguna construcción se levantara en la isla.

—De acuerdo con tales principios —dijo entonces el español— ¿nos consideráis también sirvientes vuestros?

—Por cierto que sí —replicó insolentemente uno de los miserables— y lo seréis bien pronto, estad seguros.

A esto el español se contentó con sonreír sin replicar cosa alguna, pero como la discusión los había acalorado, uno de los bribones terminó por levantarse —creo que era el llamado Will Atkins— y llamó a otro.

—Ven, Jack —dijo—, vamos a escarmentarlos. Les aplastaremos el castillo, puedes tener mi palabra; no habrá más colonias en nuestros dominios.

Con esto se marcharon los tres, llevándose cada uno una escopeta, una pistola y una espada, mientras murmuraban multitud de palabras injuriosas y amenazas sobre lo que harían a los españoles apenas se presentase una oportunidad propicia. Parece que los españoles no entendieron bien lo que decían como para darse clara cuenta de sus intenciones; pero era evidente que su cólera se debía a que ellos acababan de tomar partido por los dos ingleses.

La dirección en que marcharon y lo que hicieron aquella noche, los españoles lo ignoraban: probablemente vagabundearon un rato por los alrededores y luego se encaminaron al sitio que yo llamaba mi enramada, donde, sintiéndose cansados, se tendieron a dormir. Su intención era quedarse hasta medianoche y luego, aprovechando que los dos infelices estaban durmiendo, tomarlos por sorpresa; como lo confesaron más adelante proyectaban incendiar las chozas durante su sueño y asesinarlos en esa forma o cuando se lanzaran fuera. Por lo común los malvados no tienen el sueño profundo, y es muy extraño que en esa oportunidad los tres hombres despertaran más tarde de lo previsto para ejecutar su plan.

Por su parte, los dos habitantes de las cabañas también tenían un proyecto que ya he mencionado, sin duda mucho menos innoble que el de quemar y asesinar, de manera que para fortuna suya no estaban en las chozas cuando sus desalmados enemigos llegaron finalmente a ellas.

Al advertir las chozas vacías, Atkins, que iba delante, llamó a sus compañeros con una maldición.

—¡Eh, Jack, que el infierno se los trague, los pájaros han volado!

Se quedaron reflexionando cuál podría ser la causa que hubiese alejado a los ingleses tan temprano de sus chozas, y de pronto se les ocurrió que los españoles debían haberles prevenido; plenamente seguros de ello, se estrecharon las manos jurando que se vengarían de los españoles por lo que consideraban una traición. Tan pronto se hubieron comprometido a su sangriento designio, principiaron con las chozas de los desdichados; en vez de quemarlas las derribaron, destruyéndolas con tal encarnizamiento que no dejaron la más pequeña estaca en pie, ni la menor señal de donde antes se alzaban. Hicieron pedazos todos los utensilios y los diseminaron de tal modo que los colonos encontraron más tarde algunas piezas a una milla de distancia. Terminado esto cortaron los arbolillos que los pobres habían plantado, rompieron el vallado que aseguraba el ganado y el grano; en fin, saquearon y rompieron todo con una perfección que ni las hordas de los tártaros los hubiesen igualado.

Mientras esto sucedía, los dos colonos iban justamente en su búsqueda, decididos a desafiarlos dondequiera los encontraran, a pesar de hallarse en proporción de dos contra tres; por cierto que si los hubieran sorprendido en esa faena habría habido derramamiento de sangre entre ellos, porque en rigor de justicia todos eran hombres resueltos y temerarios.

Pero la Providencia tomó más cuidado en mantenerlos separados que ellos en encontrarse, y como si deliberadamente hubiesen querido evitarse, cuando unos estaban en el castillo los otros habitaban sus chozas, y justamente cuando los dos colonos acudían en busca de sus enemigos, los otros tres se encaminaban a cumplir su siniestro plan.

Veremos lo que ocurrió entonces. Los tres volvieron al castillo, furiosos y encendidos por la cólera que su perversa tarea les había ocasionado, y fueron directamente a los españoles para jactarse de lo que acababan de hacer y provocarlos. Uno de ellos, acercándose al que estaba más adelantado, y lo mismo que si fuera un muchacho jugando con otro, le quitó el sombrero que el español tenía puesto y dándole unas vueltas burlonamente le dijo en la cara:

—A vos, señor Juan Español, os va a suceder lo mismo si no cambiáis de modales.

El español, que aunque exquisitamente educado era tan valiente como el mejor, además de corpulento y robusto, miró con calma a su adversario durante un buen rato, y después dando un paso hacia él lo derribó de un solo puñetazo; y el hombre cayó como un buey bajo la maza del matarife. Inmediatamente otro de los bandidos, tan insolente como el primero, disparó su pistola sobre el español. No dio en el blanco, pero las balas pasaron junto a su cabeza y una de ellas alcanzó a herirlo en el lóbulo de la oreja, que principió a sangrar abundantemente. Al ver la sangre, el español creyó sin duda que estaba malherido, y esto lo privó de la extraordinaria calma que hasta entonces demostrara. Lanzándose sobre el hombre que había derribado, tomó su mosquete y estaba ya a punto de tirar sobre el que le había disparado el pistoletazo cuando los otros españoles, que permanecían en la caverna, salieron de improviso y le gritaron que no tirase, a tiempo que se apoderaban de los ingleses y los privaban de sus armas. Cuando se encontraron indefensos, y con el agravante de que los españoles eran ahora sus enemigos al igual que sus dos compatriotas, los ánimos se les enfriaron. Con mejores maneras pidieron a los españoles que les devolviesen sus armas, pero éstos, que conocían el conflicto existente entre ellos y los otros dos colonos y sabían que negarles las armas era el mejor modo de evitar que acabaran matándose entre todos, les aseguraron que no les harían daño alguno si estaban dispuestos a vivir pacíficamente en adelante, y que los ayudarían igual que antes; pero de ningún modo se hallaban dispuestos a devolverles sus armas mientras siguieran tan resueltos a perjudicar a sus compatriotas e incluso reducirlos a la servidumbre.

Lo derribó de un solo puñetazo.

Los malvados no eran más capaces de escuchar buenas razones que de ponerlas en práctica, y viendo que se les rehusaban las armas se marcharon rabiosos, enloquecidos de cólera y amenazando con toda suerte de venganzas a pesar de que carecían de medios para cumplirlas. Despreciando aquellas bravatas, los españoles les dijeron que se cuidaran de perjudicar en lo más mínimo los plantíos y el ganado, ya que si lo hacían serían cazados a tiros como bestias feroces o, si caían vivos en sus manos, ahorcados sin la menor lástima.

Como es natural esto no era lo indicado para sosegarlos, y se marcharon todavía más rabiosos, vociferando y jurando como furias del infierno. Tan pronto se habían alejado cuando aparecieron los dos colonos, también enfurecidos y exaltados aunque por razones muy diferentes; al llegar a sus chozas y plantaciones las habían encontrado totalmente demolidas y asoladas, lo cual les produjo la consternación que es de suponer. Apenas tuvieron tiempo de narrar lo ocurrido cuando los españoles les contaron a su vez lo que acababa de pasar; por cierto que resultaba harto extraño que tres hombres pudieran llevar su osadía al extremo de desafiar abiertamente a diecinueve sin recibir el merecido castigo.

Los españoles, como es natural, los despreciaban y ahora que los otros carecían de armas no se afligían por sus amenazas; pero ambos ingleses estaban resueltos a vengarse de ellos, costara lo que costase encontrarlos en la isla.

Fue entonces cuando los españoles se interpusieron, diciéndoles que desde el momento que los tres miserables estaban desarmados no podían tolerar que los otros dos los persiguieran bien armados y concluyeran por asesinarlos.

—Con todo —aseguró el español que ellos consideraban gobernador—, nos comprometemos a haceros justicia si la dejáis en nuestras manos. No hay duda de que esos individuos volverán apenas su rabia se haya calmado, ya que no tienen medio alguno de subsistencia y necesitan nuestro auxilio; os prometemos que no habrá paz con ellos hasta que os hayan dado toda la satisfacción debida. Bajo tales condiciones, esperamos vuestra promesa de que no emplearéis la violencia contra esos malvados, salvo que se tratara de vuestra defensa.

Los dos ingleses aceptaron esto con poco agrado y reluctancia, pero los españoles insistieron en que sólo deseaban evitar el derramamiento de sangre y que al fin la querella se apaciguaría.

—Porque —agregaron— no somos tantos en la isla y hay espacio de sobra para todos. ¿Por qué no habíamos de ser buenos amigos?

Los ingleses terminaron por consentir y se quedaron a la espera de lo que pudiera suceder, viviendo algunos días con los españoles ya que sus chozas habían sido destruidas.

Unos cinco días más tarde, los tres villanos, cansados de vagabundear y casi muertos de hambre, pues habían tenido que alimentarse solamente de huevos de tortuga, volvieron al castillo y encontrando al español que hacía de gobernador y a dos compañeros que paseaban por las orillas de la ensenada, se acercaron con actitudes humildes y de sometimiento, a la vez que rogaban se les permitiera volver a vivir en común.

Se acercaron con actitudes humildes.

El español les respondió con toda cortesía, pero advirtiéndoles que habían procedido de un modo tan inhumano con sus compatriotas y tan grosero para con ellos los españoles, que no podía responderles nada antes de consultar con los dos colonos y el resto de la población; de todas maneras iría a participarles el pedido para volver a la media hora con una respuesta. Es de imaginar el grado de necesidad a que los tres malvados habían llegado cuando al enterarse de las condiciones, suplicaron que se les enviara algo de pan para comer mientras esperaban el resultado. Así lo hizo el gobernador, enviándoles pan, un gran trozo de carne de cabra y un papagayo asado, que devoraron.

Transcurrida la media hora fueron llamados y se inició un prolongado debate. Los dos compatriotas los acusaron de haber destruido el fruto de su labor e intentado asesinarlos; como ellos mismos lo habían reconocido anteriormente, no les fue ahora posible negarlo. Acerca de este punto los españoles mediaron entre los contendientes, y así como habían obligado antes a los dos ingleses a que no agredieran a los que andaban desarmados e indefensos, así ahora obligaron a éstos a que de inmediato levantaran las dos chozas para sus compañeros, una del tamaño de las anteriores y la segunda más grande; fueron también forzados a construir cercos en el mismo sitio donde antes los destruyeran, plantar árboles donde habían desarraigado los existentes, y también a que sembraran los plantíos asolados; en una palabra, se los obligó a que rehicieran todo hasta dejarlo en el mismo estado en que lo habían encontrado, o lo más parecido posible, ya que la estación de la cosecha había pasado y los árboles tardarían en crecer hasta el nivel de los anteriores. Se sometieron a todo eso, y como durante el tiempo que duró su trabajo recibieron las provisiones necesarias, se tornaron muy dóciles y la colonia entera empezó a vivir agradable y placenteramente en compañía. La única dificultad estaba en convencer a los tres ingleses de que trabajaran en su propio provecho, pues sólo hacían alguna cosa cuando su capricho se lo sugería. Los españoles les dijeron entonces llanamente que si estaban dispuestos a conservar la buena armonía y la amistad, así como colaborar en el bien común, les ahorrarían las tareas dejándoles tiempo sobrado para que holgazanearan y fuesen a pasear por la isla. En esa forma vivieron bien por un mes o dos, al punto que los españoles les devolvieron sus armas y les dieron libertad para que anduviesen con ellas.