Mis ojos vieron con toda claridad un navío fondeado.

Mi isla estaba ahora poblada y, de pronto, me encontré rodeado de muchos súbditos; frecuentemente afirmaba yo en broma que de veras parecía un rey. Ante todo, la tierra era de mi absoluta propiedad, lo cual me aseguraba un indiscutible derecho de dominio. Segundo, mi pueblo estaba formado por sumisos vasallos, de los cuales era señor y juez; todos me debían la vida, y estaban dispuestos a entregarla por mí si la ocasión se presentaba. Lo más digno de notarse era que mis tres súbditos pertenecían a religiones distintas. Mi criado Viernes era protestante; su padre, pagano y caníbal, y el español, católico. Dicho sea de paso, yo había asegurado la libertad de conciencia en todos mis dominios.

Tan pronto como los rescatados prisioneros estuvieron bajo techo y con suficiente abrigo, me puse a pensar en la forma de alimentarlos. Lo primero que hice fue ordenar a Viernes que eligiera del rebaño un cabrito como de un año y lo matara; saqué de él un cuarto trasero que corté en pequeños trozos, que Viernes hirvió y guisó; en esta forma obtuvimos un buen plato de carne y caldo, al que agregamos algo de cebada y arroz. Como cocinaba al exterior porque no quería encender fuego dentro de la empalizada, llevé todo a la nueva tienda y poniendo allí una mesa nos sentamos a comer en compañía. Traté de animar a los huéspedes y darles coraje. Viernes era mi intérprete ante su padre, e incluso ante el español, ya que éste hablaba muy bien el idioma de los salvajes.

Luego de haber comido o más bien cenado, ordené a Viernes que fuera en una de las canoas a recoger los mosquetes y demás armas que por falta de tiempo dejáramos tirados en la costa; también le mandé al día siguiente enterrar los cadáveres de los salvajes que yacían bajo el sol y pronto ofenderían el olfato. Le dije que hiciera lo mismo con los numerosos restos del bárbaro festín, ya que jamás habría podido emprender yo una tarea semejante; ni siquiera me animaba a mirar aquello cuando pasaba cerca. Viernes cumplió puntualmente mis indicaciones, y borró de tal modo la huella de la presencia de los caníbales que cuando volví al sitio apenas reconocí el escenario de la lucha, salvo por el extremo del bosque que apuntaba hacia allí.

Ya entonces empezaba a sostener alguna conversación con mis dos nuevos súbditos. Pedí a Viernes que preguntara a su padre lo que pensaba sobre la fuga de los salvajes sobrevivientes, y si era de esperar que volvieran pronto en número tan grande que tornasen imposible toda defensa. Su primera opinión fue que los salvajes no eran capaces de resistir la violencia del temporal de aquella noche; si no se habían ahogado habrían derivado hacia las costas del sur, donde sin duda otras tribus caníbales los devorarían. En cuanto a lo que pudieran hacer si llegaban sanos y salvos a su tierra, no lo sabía, pero su opinión fue que sin duda estaban tan aterrados por aquel ataque inexplicable, las detonaciones y el fuego, que sin duda dirían a sus compatriotas que no era una mano humana sino el mismo rayo quien había exterminado a los restantes. A sus ojos, Viernes y yo debimos aparecer ante ellos como la encarnación misma de los dioses infernales presentándose para destruirlos sin armas humanas. Agregó que estaba seguro de ello porque tales cosas los oyó gritarse unos a otros en su lenguaje, que entendía bien; ninguno parecía concebir la posibilidad de que un hombre pudiera arrojar fuego, hablar tronando y matar a tal distancia sin siquiera levantar la mano, como había ocurrido. Pronto vimos que el viejo salvaje estaba en lo cierto, porque como llegué a enterarme más tarde por otros testimonios, jamás un caníbal se atrevió a pisar de nuevo aquella isla. Tan aterrados quedaron con el relato hecho por los cuatro sobrevivientes (que, por lo visto, se salvaron de la tempestad) que desde entonces vivieron convencidos de que cualquier osado que desembarcara en la isla sería destruido por el fuego de los dioses.

Naturalmente yo ignoraba entonces todo aquello, y durante mucho tiempo viví bajo una continua aprensión y sin descuidar las precauciones que nuestro pequeño ejército adoptaba. Ahora éramos cuatro y, sin temor, nos hubiéramos enfrentado en cualquier momento con un centenar de salvajes en campo abierto.

Como pasara el tiempo y las canoas enemigas no volvían, empecé a perder el miedo y otra vez invadieron mi mente los proyectos de escapar de la isla. Tenía ahora como un nuevo incentivo la garantía formalmente dada por el padre de Viernes asegurándome que si yo iba con ellos hasta su nación sería muy bien tratado bajo su responsabilidad.

Con todo, mis proyectos se enfriaron algo después de sostener una conversación con el español, por el cual vine a saber que dieciséis de sus connacionales, así como portugueses, vivían en paz con los salvajes después de haberse salvado de un naufragio que los arrojó a aquellas costas; pero su existencia era muy penosa, y pasaban inmensas privaciones en las cuales hasta su vida estaba amenazada. Le pedí datos sobre su viaje y supe que los náufragos pertenecían a un barco fletado desde el Río de la Plata con destino a La Habana, donde debían desembarcar su cargamento, compuesto principalmente de pieles y plata, y retornar trayendo manufacturas europeas que pudieran encontrarse en aquel puerto. Me contó que llevaban a bordo cinco marinos portugueses a quienes recogieron en el mar, y que, cuando naufragaron más tarde, otros cinco españoles perecieron ahogados, mientras los que consiguieron salvarse habían llegado después de infinitas aventuras y peligros, casi extenuados de hambre a la costa de los caníbales, donde esperaban de un momento a otro ser devorados.

Me dijo que tenían algunas armas con ellos, pero que de nada les servían, pues el agua de mar les había arrebatado o estropeado completamente la pólvora, de la que sólo salvaron una pequeña porción que fue empleada para procurarse algún alimento cuando desembarcaron.

Pregunté al español qué sería de ellos allí, y si no tenían algún proyecto de fuga. Me dijo que muchas veces lo habían pensado, pero como carecían de embarcación y de toda herramienta para construirla, sus conciliábulos terminaban siempre en lágrimas y desesperación.

Quise saber de qué manera recibirían una propuesta mía que pudiera ayudarlos a escapar, y si él veía alguna posibilidad de fuga desde mi isla una vez que todos consiguiéramos reunirnos en ella. Le advertí con toda franqueza que mi mayor temor era el de que me traicionaran una vez que hubiese puesto mi vida en sus manos; sabía de sobra que la gratitud no es una cualidad inherente a la naturaleza humana, y que con frecuencia obran los hombres más de acuerdo a las ventajas que esperan obtener que por los favores que hayan recibido. Le manifesté que me resultaría harto cruel ser instrumento de su liberación para que luego me llevaran prisionero a Nueva España, donde todo inglés está seguro de ser sacrificado cualesquiera sean los motivos que lo hayan conducido allí. Por cierto que prefería mucho más caer en manos de los salvajes y ser devorado vivo por ellos, que en las garras despiadadas de los frailes y la Inquisición. Le participé mi seguridad de que si tantos hombres conseguíamos reunirnos sería posible construir una embarcación capaz de llevarnos hacia el sur, es decir, al Brasil, o bien hasta las islas españolas del norte, pero que si después de haberlos ayudado y puesto armas en sus manos me arrastraban por fuerza a su tierra, de nada me habría valido mi generosidad para con ellos y mi situación sería mucho peor que la presente.

Con una gran sinceridad y franqueza me contestó el español que la condición de sus compañeros era tan triste y de tal modo conocían sus miserias, que de ninguna manera le parecía admisible que llegaran a traicionar a quien les ofrecía la libertad. Agregó que si yo lo autorizaba él iría a ellos en compañía del anciano salvaje y les plantearía la proposición para volver de inmediato con la respuesta. Sólo iba a tratar con ellos previo solemne juramento de que se pondrían incondicionalmente a mis órdenes en mi carácter de jefe y capitán; tal juramento sería realizado sobre los Santos Sacramentos y el Evangelio, comprometiéndose a serme fieles, dirigirse al país cristiano que a mí me pareciera bien y, en una palabra, obedecer total y absolutamente mis órdenes hasta que hubiésemos arribado con felicidad al país que yo designara. Finalmente me prometió que todo aquello sería redactado por escrito para mayor seguridad, que él iba a ser el primero en pronunciar el juramento y que jamás se apartaría de mi lado mientras yo no dispusiera otra cosa. Hasta la última gota de sangre estaba dispuesto a verter por mí si advirtiera la menor señal de mala fe entre sus camaradas.

De acuerdo con lo que el español me dijo, los náufragos eran hombres honrados y buenos que se encontraban en la peor de las miserias, privados de armas y ropas, casi sin comer y enteramente a merced de los salvajes; no conservaban ninguna esperanza de regresar algún día a su país, de modo que si yo emprendía su liberación se sentirían tan agradecidos como para consagrarme su vida e incluso morir por mí.

Asegurado de tales cosas, me resolví a tentar la aventura de librarlos si era posible, y enviar ante todo al viejo salvaje y al español con mis propuestas. Todo estaba ya listo para el viaje cuando el español me señaló una objeción, hecha con tal prudencia por un lado y tanta sinceridad por otro que la encontré atinadísima, llevándome a postergar la liberación de sus camaradas por otros seis meses como mínimo.

He aquí por qué: durante el tiempo que llevaba el español a mi lado, alrededor de un mes, le había mostrado yo los recursos que poseía para alimentarme con ayuda de la Providencia. Había podido observar mis depósitos de cebada y arroz, harto abundantes para mí, pero que debimos economizar ahora que nuestra familia se elevaba a cuatro miembros. Como es natural mucho menos podrían bastarnos cuando los sobrevivientes del naufragio que sumaban dieciséis hombres en ese momento, llegaran a la isla. Todavía menos podían alcanzarnos esas reservas para avituallar el navío que pensábamos construir y que debía llevarnos hasta alguna de las colonias cristianas de América. El español me manifestó que le parecía preferible cultivar y sembrar nuevas tierras, y que yo destinara a ello todo el grano de que pudiera desprenderme; luego esperaríamos otra cosecha, a fin de tener cantidad suficiente para cuando sus compatriotas desembarcaran. La falta de alimentos podía, en caso contrario, ser causa de disgustos o de que aquellos hombres no se sintieran libertados en modo alguno sino simplemente movidos de una dificultad a otra no menos grave.

—Bien sabéis —agregó— que aunque los hijos de Israel se regocijaron al principio por haber sido salvados del cautiverio en Egipto, acabaron por rebelarse contra el mismo Dios, su salvador, cuando les faltó pan en el desierto.

Su prevención era tan razonable, su consejo tan excelente, que no podía yo sino sentirme satisfecho de haberlo recibido, así como me satisfacía su fidelidad hacia mí. Nos pusimos pues los cuatro a cavar la tierra, todo lo bien que nuestras herramientas de madera nos lo permitían, y un mes después, en la época propicia, habíamos dispuesto suficiente extensión para sembrar veintidós fanegas de cebada y dieciséis tinajas de arroz, lo que constituía toda la cantidad de que disponíamos para una siembra. Nos quedó apenas grano para alimentarnos durante los seis meses en que debíamos esperar la nueva cosecha, contando a partir del día en que apartamos el grano para sembrarlo, puesto que en aquellas latitudes la recolección se hace antes de ese plazo.

Como entonces nos sentíamos acompañados mutuamente y nuestro número era bastante para alejar todo temor de los salvajes —salvo que la isla fuera invadida por un enorme ejército— andábamos libremente en cuanto se nos presentaba ocasión. La esperanza de alcanzar alguna vez la libertad nos asaltaba continuamente, por lo menos a mí. A tal efecto busqué varios árboles que me parecieron adecuados, y dije a Viernes y a su padre que los cortaran. En cuanto al español, que estaba al tanto de mis proyectos, se encargó de dirigir la tarea. Les mostré con qué indescriptibles fatigas había logrado yo hacer tablones de un enorme árbol, y los puse a la misma tarea hasta que hubieron obtenido una docena de grandes tablones de buen roble, de dos pies de ancho por treinta y cinco de largo y dos o cuatro pulgadas de espesor. Es de imaginarse el prodigioso trabajo que costó obtenerlos.

Al mismo tiempo trataba de aumentar en todo lo posible mi rebaño de cabras. Un día enviaba al español con Viernes a cazar, y al siguiente íbamos Viernes y yo, alternándonos en la tarea; pronto capturamos así más de veinte cabritos que pusimos con las demás cabras en los corrales. Cuando encontrábamos cabras salvajes, matábamos una madre y nos apoderábamos inmediatamente de sus pequeños. Pero lo notable fue la cantidad de pasas que obtuvimos poniendo uvas a secar al sol cuando vino la época en que maduraron los racimos; creo que si hubiésemos estado en Alicante, donde se preparan las pasas, hubiéramos podido llenar sesenta u ochenta barriles. Junto con el pan, aquellas pasas eran lo principal de nuestro alimento, y por cierto muy agradable a la vez que de un gran valor alimenticio.

Llegó el tiempo de la siega y nuestro grano espigó muy bien. No era la cosecha más productiva que viera yo en la isla, pero evidentemente alcanzaba para nuestros fines; las veintidós fanegas de cebada se convirtieron, después de la siega y trilla, en más de doscientas veinte fanegas, y la misma proporción se obtuvo de arroz, todo lo cual nos daba suficiente provisión hasta la siguiente cosecha, contando con nosotros a los dieciséis españoles. Incluso si hubiéramos estado ya listos para viajar, aquel grano hubiese sido bastante para avituallar el navío y alimentarnos en la travesía hasta cualquier punto de la costa americana.

Concluida la tarea concerniente a la cosecha y almacenamiento del grano, nos pusimos a trabajar en cestería, haciendo grandes canastos donde pudiéramos guardar con seguridad la semilla. El español era muy diestro y habilidoso en dicho trabajo, y con frecuencia me reprendía por no haber empleado esta clase de tejido para mi defensa; pero yo no lo veía necesario.

Ya dueño de suficiente cantidad de alimentos para todos los huéspedes que esperábamos di mi consentimiento al español para que cruzara el mar y fuese en busca de sus compañeros. Le hice estrictas recomendaciones, mandándole que no trajera consigo ningún hombre que previamente no jurara, en presencia suya y del anciano salvaje, no ofender en modo alguno, luchar o atacar a la persona que encontrara en la isla y que era quien enviaba en busca de ellos; que prometieran con el mismo juramento apoyar y defenderme contra toda tentativa hostil, así como someterse entera y absolutamente a mis órdenes. Todo aquello debía ser consignado por escrito y firmado de puño y letra. Cómo se haría eso, cuando era de imaginarse que carecían en absoluto de pluma y tinta, es cosa que a ninguno se nos ocurrió.

Provistos de dichas instrucciones, el español y el anciano padre de Viernes partieron en una de las canoas con las cuales arribaran o, mejor dicho, fueron traídos prisioneros por los salvajes.

A cada uno le entregué un mosquete y ocho cargas de pólvora y balas, encargándoles que las economizaran en lo posible y que sólo hicieran uso de ellas en ocasiones urgentes.

Todo esto me llenaba de contento, pues eran las primeras medidas tomadas por mí en procura de mi libertad después de veintisiete años y algunos días de mi permanencia en la isla. Di a los viajeros suficiente cantidad de pan y pasas para una travesía de varios días, así como para alimentar a sus compatriotas una semana. Luego de desearles buen viaje los dejé partir, conviniendo antes una señal por la cual pudiera reconocerlos a su vuelta y desde muy lejos.

Partieron con excelente viento, un día de plenilunio que correspondía, según mi cuenta, al mes de octubre. Mi calendario no era exacto, ya que después de haber perdido un día al comienzo nunca pude encontrar el error; ni siquiera estaba ya seguro del número de años, aunque cuando más tarde pude cotejar mis cálculos con la realidad vi que los años coincidían exactamente.

No habían pasado ocho días de la partida de la canoa cuando se produjo un extraño e imprevisto acontecimiento que acaso no tenga equivalente en la historia. Dormía yo una mañana en mi tienda cuando Viernes llegó corriendo y gritando:

—¡Amo, amo, ellos venir, ellos venir!

Sin mirar el peligro salté del lecho y tan pronto me hube vestido, atravesé el soto que, dicho sea de paso, era ya entonces un espeso bosque. Sin atender al peligro, repito, corrí desprovisto de armas, lo que nunca hacía, pero mi sorpresa fue grande cuando, al mirar el océano, vi un bote a legua y media de distancia que navegaba en procura de la costa, con una vela de las llamadas «espalda de carnero» y el viento a favor. Observé de inmediato que el bote no venía del lado más abierto de la costa sino de la parte sur de la isla.

Llamé entonces a Viernes ordenándole que se mantuviera a cubierto, pues aquellas no eran las gentes que esperábamos y aún no podíamos saber si se trataba de amigos o enemigos. Apenas había alcanzado a poner mi pie en la cumbre cuando mis ojos vieron con toda claridad un navío fondeado a unas dos leguas y media de mi apostadero, hacia el S-SE, pero no a más de legua y media de la costa. Me bastó verlo para descubrir que era un barco inglés y el bote una lancha de igual procedencia.

Mis ojos vieron con toda claridad un navío fondeado.

Es imposible expresar la confusión que experimenté. La alegría que me invadió al ver un barco que por todas las señales era tripulado por compatriotas, es decir, por amigos, no es de las que pueden ser descritas. Con todo, algunas dudas me asaltaban sin que me fuera posible comprender cuál era su motivo, y me mantuve oculto y en guardia. Ante todo se me ocurrió preguntarme qué clase de comercio podía traer a un barco inglés por estas regiones del mundo, ya que la isla estaba alejada de todo lugar donde la marina británica tuviese intercambio alguno. Por otra parte, no había venido arrastrado por una tormenta, y si verdaderamente se trataba de ingleses acaso no arribaran con buenas intenciones a esta tierra, de manera que era preferible continuar como hasta ahora y no caer en manos de probables ladrones y asesinos.

Llevaba poco tiempo en la colina cuando vi acercarse la chalupa a tierra, costeándola en busca de alguna ensenada que facilitara el desembarco. Como no se alejaron mucho no les fue posible descubrir la pequeña caleta donde yo había llevado mis primeras balsas, sino que arrastraron la chalupa sobre la arena, a una media milla de mi puesto. Esto me alegró, porque de haber seguido la costa habrían terminado por arribar prácticamente a la puerta de mi casa, como podría decirse. Sin duda hubiesen descubierto el castillo y acaso saqueado todos mis bienes.

Cuando desembarcaron tuve la satisfacción de reconocer en ellos a ingleses, por lo menos la mayor parte, aunque uno o dos me parecieron holandeses, en lo que estaba equivocado. Eran once en total, de los cuales tres se veían desarmados y al parecer atados, porque cuando los cinco o seis primeros pisaron tierra los hicieron salir como si se tratara de prisioneros. De los tres, uno parecía verdaderamente desesperado y mostraba tales señales de aflicción y de angustia que llegaba por momentos a la extravagancia; los otros dos, aunque a veces alzaban las manos al cielo como si estuvieran profundamente doloridos, se mostraban mucho más tranquilos que el primero.

Aquel espectáculo aumentó mi confusión, sin que me fuera posible adivinar lo que iba a ocurrir. Entonces vino Viernes a hablarme en su chapurreado lenguaje.

—¡Oh, amo! ¡Ved hombres ingleses comer prisioneros igual salvajes comer hombres!

—¿Es que piensas, Viernes —repliqué yo—, que van a devorarlos?

—Sí —insistió él—, ellos comer hombres.

—Te equivocas —le dije—. Temo mucho que los asesinen, pero ya verás que no los comen.

Entretanto seguía en la más grande ignorancia sobre lo que verdaderamente acontecía en la costa, y temblaba de horror a la idea de que aquellos tres prisioneros fueran asesinados de un momento a otro. Incluso vi a uno de los malvados alzar un gran machete o una espada para matar a los desdichados; me pareció que alguno iba a caer a cada instante, y mi sangre se heló en las venas.

¡Cuánto hubiera dado por tener ahora conmigo al español y al padre de Viernes! Ansiaba encontrar un medio de ponerme a tiro de aquellos individuos sin ser descubierto, a fin de rescatar a los tres infelices; había observado que no traían armas de fuego, pero pronto vi que las cosas cambiaban. Después de la insolente conducta del marinero hacia sus víctimas, todos ellos se dispersaron por la costa, como queriendo reconocer la tierra. Los tres prisioneros quedaron igualmente en libertad, pero se dejaron caer en tierra pensativos y con todo el aspecto de la desesperación más profunda.

Esto me recordó el momento de mi llegada a la isla, cuando principié a mirar en torno mío sintiéndome perdido y sin esperanzas; me acordaba de la aprensión y el miedo con que había reconocido las inmediaciones, y cómo pasé la primera noche en un árbol por miedo a que me devoraran animales salvajes.

Así como entonces yo ignoraba el socorro que la Providencia iba a enviarme al arrastrar el buque cerca de la costa y concederme extraer de él todo lo que me permitió alimentarme y vivir en adelante, así también aquellos pobres hombres angustiados ignoraban lo cerca de ellos que estaba la salvación y cómo en realidad podían escapar al peligro en el mismo instante en que se imaginaban abandonados a la muerte.

Los tripulantes habían arribado a la costa justamente en el momento en que culminaba la pleamar, y en el tiempo que emplearon con los prisioneros y en recorrer más tarde las inmediaciones descuidaron tanto la chalupa que al producirse el reflujo quedó varada en tierra.

Había, sin embargo, dos hombres a bordo pero, como sin duda habían bebido demasiado aguardiente, estaban dormidos y ajenos a lo que pasaba. Uno de ellos despertó de improviso y, viendo que sus fuerzas no bastaban para empujar la chalupa al agua, llamó a los demás que andaban sin rumbo fijo, y pronto se reunieron para moverla. No obstante, la tarea era superior a sus fuerzas, pues se trataba de una embarcación grande y la playa, en esa parte, tenía una arena suave y cenagosa; siendo casi arena movediza.

Viéndose en tal situación, y como verdaderos marinos —que tal vez de todos los hombres sean los menos previsores— abandonaron la tarea y se pusieron otra vez a vagabundear. Oí que uno de ellos gritaba a otro que todavía permanecía junto a la chalupa:

—¡Eh, Jack, déjala quieta! ¡Ya flotará con la marea!

Me bastó escuchar eso para comprobar cuál era su nacionalidad.

Durante todo este tiempo me había mantenido muy oculto, sin animarme a salir del castillo más allá de mi puesto de observación en la cumbre de la colina, y sintiéndome harto satisfecho por las sólidas fortificaciones.

Me dispuse entretanto para una posible batalla, aunque con mayor cuidado, pues tenía que habérmelas con otra clase de enemigos. Viernes era ya entonces un excelente tirador, y le ordené que se equipara convenientemente. Tomé dos escopetas para mí y puse tres mosquetes en sus manos. Por cierto que mi aspecto debía ser impresionante: tenía mi formidable chaqueta de piel de cabra y el gran gorro ya mencionado, una espada desnuda en la cintura, dos pistolas en el cinturón y una escopeta sobre cada hombro.

Mi intención era no hacer ningún movimiento hasta que oscureciera; pero a eso de las dos de la tarde, a la hora de mayor calor, descubrí que todos se habían internado en los bosques y probablemente dormían tirados en el suelo. Los tres infelices prisioneros, demasiado ansiosos y apenados para encontrar descanso alguno, habían buscado la sombra de un gran árbol que se alzaba a un cuarto de milla de mi apostadero y, según me pareció, lejos de las miradas de los otros marinos.

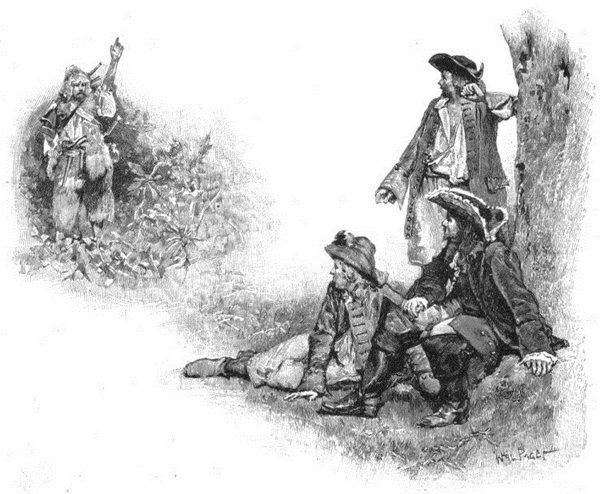

Resolví entonces mostrarme a ellos y averiguar qué les pasaba. Con la apariencia ya descrita me encaminé hacia el árbol seguido a cierta distancia por Viernes, a quien sus armas también hacían formidable, pero que no tenía el aspecto fantasmagórico de mi persona. Acercándome todo lo posible sin ser descubierto, les dirigí de pronto la palabra en español:

—¿Quiénes sois, caballeros?

«¿Quiénes sois, caballeros?».

Se levantaron al oírme, pero su espanto creció diez veces al verme. No solamente no me contestaron sino que advertí su intención de escapar a la carrera.

—Caballeros —les dije entonces en inglés—. No os espantéis de mí; acaso sea para vosotros el amigo que sin duda no esperabais.

—Ese amigo —me contestó entonces uno de ellos gravemente, a tiempo que se quitaba el sombrero— debe haber sido enviado por el Cielo, porque en verdad nuestra situación está por encima del auxilio humano.

—Todo auxilio viene del Cielo, señor —repliqué—. Os ruego que expliquéis a un extraño lo que os ocurre a fin de que pueda intentar ayudaros, pues me dais la impresión de hallaros en un gran apuro. Os he visto desembarcar, y mientras observaba que dirigíais súplicas a aquellos malvados que os han traído, vi a uno de ellos alzar su espada como para mataros.

El desdichado, que me escuchaba con lágrimas en los ojos, se puso a temblar como alguien que no vuelve de su sorpresa.

—¿Estoy hablando con Dios o con un hombre? —dijo—. ¿Sois un ser humano o un ángel?

—Desechad todo cuidado, caballero —le contesté—. Si Dios os hubiera enviado un ángel para salvaros, sin duda estaría mejor vestido que yo y con un armamento muy distinto. Dejad vuestros temores, soy inglés como vosotros y dispuesto a ayudaros según veis. Sólo dispongo de un criado, pero tengo armas y municiones. Decidme francamente: ¿puedo seros útil? ¿Qué os pasa?

—Lo que nos pasa, caballero —me replicó entonces—, es demasiado largo de contar ahora que nuestros asesinos andan cerca: pero en resumen os diré que soy el capitán de aquel navío, mis hombres se han amotinado y apenas han podido contener sus deseos de asesinarme. Por fin han resuelto abandonarme en esta isla desolada junto con estos dos compañeros, uno mi piloto y el otro un pasajero. Esperábamos morir de hambre, creyendo que el lugar estaba totalmente deshabitado e incapaces de abrigar la menor esperanza al respecto.

—¿Dónde están esos miserables enemigos vuestros? —pregunté—. ¿Sabéis hacia dónde han ido?

—Duermen allí, señor —contestó señalando un bosquecillo cercano—. Mi corazón tiembla de miedo al pensar que acaso nos han visto y os han oído hablar, porque en ese caso seguramente nos asesinarán a todos.

—¿Tienen armas de fuego?

Me contestó que había dos piezas, una de las cuales había quedado en la chalupa.

—Muy bien —repuse entonces—. Dejad el resto en mis manos. Ya veo que esos hombres duermen, y sería cosa fácil matarlos, salvo que prefiráis tomarlos prisioneros.

El capitán me dijo entonces que entre ellos había dos desalmados a los cuales era imposible tratar con piedad, pero que eliminados ellos el resto volvería tal vez a su deber. A esa distancia le era imposible describirme su aspecto, pero se manifestó dispuesto a obedecer mis órdenes en todo lo que le mandase.

—Entonces —dije— alejémonos en primer lugar de las cercanías para evitar ser vistos u oídos, y luego deliberaremos.

Me siguieron de inmediato, hasta que los bosques nos ocultaron.

—Ahora bien, caballero —dije al capitán—. Si os ayudo a recobrar vuestra libertad, ¿estáis dispuesto a cumplir dos condiciones que os fijaré?

Se anticipó a mi propuesta diciéndome que tanto él como su barco, si era recobrado, quedarían totalmente a mis órdenes a partir de entonces, y que en caso de que el buque se perdiese, lo mismo permanecería a mi lado en cualquier sitio del mundo donde yo lo dispusiera; los otros dos hombres afirmaron lo mismo.

—Muy bien —dije—. Mis condiciones son las siguientes. En primer lugar, que mientras estéis conmigo en esta isla no pretendáis aquí la menor autoridad; si pongo armas en vuestras manos, ellas me serán devueltas cuando así lo disponga y nada se cometerá en mi territorio que resulte en perjuicio mío. Segundo, que si el barco es recobrado, me llevaréis a mí y a mi criado a Inglaterra sin gastos de pasaje.

De inmediato me dio todas las seguridades que la buena fe y el ingenio hayan podido inventar, asegurándome que me debería la vida y que esa deuda sería reconocida eternamente por él en cuanta ocasión se presentara.

—Entonces —agregué— aquí hay tres mosquetes para vosotros, con pólvora y balas; decidme ahora qué consideráis conveniente hacer.

El capitán siguió manifestándome calurosamente su gratitud, pero en cuanto a la conducta a seguir quiso que yo los guiara en un todo.

Manifesté entonces que la tentativa me parecía peligrosa, pero a mi parecer lo más sensato era hacer fuego de inmediato sobre aquellos hombres en el sitio en que se encontraban; si alguno se salvaba y ofrecía rendirse, le perdonaríamos la vida, encomendándonos a la Providencia para que nuestros disparos fuesen certeros.

Contestóme con mucha moderación que le repugnaba matar a aquellos hombres y que hubiera preferido evitarlo, pero que los dos incorregibles villanos habían sido los promotores del motín y que si llegaban a escaparse estaríamos perdidos, ya que eran capaces de regresar del barco en compañía de los demás tripulantes y no cejar hasta encontrarnos.

—Muy bien, entonces —dije yo—; ya veis que la necesidad sanciona mi consejo, y que no hay otro modo de salvar nuestras vidas.

Pese a todo, y viendo cuánta repugnancia le causaba derramar sangre humana, le di permiso para que procediera junto con sus compañeros del modo que creyese mejor.

—Bueno —dije—, dejadlos entonces escapar; la Providencia parece haberlos despertado a tiempo para salvarse. Ahora, si el resto huye, la culpa será vuestra.

Animado con mis palabras tomó el mosquete que le había dado, se puso una pistola en el cinto y sus camaradas lo imitaron, cada uno con un arma en la mano. Al avanzar, estos últimos hicieron algún ruido y uno de los marineros ya despiertos se dio vuelta y al verlos en tal actitud gritó un alerta a los demás. Pero ya era tarde porque en el mismo instante los dos hombres dispararon sobre ellos, mientras el capitán reservaba prudentemente su carga. Tan bien habían apuntado que uno de los marineros cayó instantáneamente muerto y el otro, muy mal herido, apenas podía incorporarse en el suelo pidiendo auxilio a los demás. El capitán se le acercó de inmediato, diciéndole que ya era tarde para pedir auxilio, y que pidiera perdón a Dios por su villanía; dicho eso le descargó en la cabeza la culata del mosquete, dejándolo exánime. De los restantes, solamente uno estaba ligeramente herido, pero como yo llegué en ese momento y comprendieron que no estaban en condiciones de resistir, pidieron perdón al punto. El capitán expresó que les salvaría la vida si le daban absoluta seguridad de su arrepentimiento por la abominable traición cometida y si juraban serle fieles, ayudarlo a recobrar el barco y tripularlo hasta Jamaica, que era su procedencia. Todos ellos hicieron abundantes protestas de sinceridad y él parecía dispuesto a creerles y salvar así sus vidas, cosa a la que yo no me opuse aunque le exigí que tuviera a esos hombres atados de pies y manos mientras permanecieran en la isla.

Pidieron perdón al punto.

En tanto que esto ocurría, mandé a la costa a Viernes con el pilo para que aseguraran la chalupa, ordenándoles que sacaran los remos y la vela; mientras se ocupaban en ello, tres marineros que habían andado vagabundeando por la isla, separados para suerte suya de los otros tripulantes, se acercaron a nosotros atraídos por los disparos. Pero viendo al capitán, un rato antes su prisionero y ahora otra vez el amo, se sometieron de inmediato y nuestra victoria fue completa.