Al verlo, Viernes se quedó silencioso y permaneció largo rato pensativo.

Después que Viernes y yo hubimos intimado, y que él fue capaz de entender casi todo lo que le decía así como hablarme en un inglés chapurreado, empecé a hacerle saber mi historia, por lo menos la parte referente a mi existencia en la isla. Le conté cómo y cuánto había podido vivir allí, lo introduje en los misterios —pues tales eran para él— de la pólvora y las balas, y hasta le enseñé a tirar. Le regalé un cuchillo, lo que le causó una inmensa alegría, y le hice un cinturón con una presilla como los que empleamos en Inglaterra para colgar machetes, dándole una hachuela para que la llevase allí, ya que no sólo era un arma excelente sino que servía muy bien para diversos usos.

Hice a Viernes una descripción de Europa, y en especial de mi patria, Inglaterra; cómo vivimos, adoramos a Dios, nos conducimos en nuestra vida social y comerciamos en todos los mares del mundo. Le describí el naufragio por cuya causa arribara a la isla, y traté de indicarle con precisión el sitio donde estaba el casco; pero tanto se había roto la estructura del barco que nada quedaba a la vista.

Entonces señalé a Viernes los restos del bote que había naufragado mientras estábamos a su bordo y que en vano había tratado yo de mover del sitio en que encallara; ahora aparecía destruido y deshecho. Al verlo, Viernes se quedó silencioso y permaneció largo rato pensativo. Le pregunté en qué estaba meditando, y por fin me dijo:

Al verlo, Viernes se quedó silencioso y permaneció largo rato pensativo.

—Yo ver bote igual ese llegar a mi nación.

Al principio no le entendí, pero después de interrogarlo mucho supe que un bote semejante al mío había arribado a las costas caribes; de acuerdo con sus referencias, la violencia de un temporal lo precipitó a tierra. Imaginé de inmediato que algún barco europeo se habría estrellado cerca y que el bote, soltándose, había llegado solo y vacío a la costa; pero tan ocupado estaba en estos pensamientos que no cruzó por mi mente la idea de que algunos tripulantes podían haberse salvado de la catástrofe, y menos aún su procedencia, de manera que sólo pedí a Viernes detalles sobre el bote.

Lo describió lo mejor posible, pero pronto me llamó a la realidad al decirme con bastante entusiasmo:

—Nosotros salvar hombres blancos de ahogarse.

—¿Entonces había hombres blancos en el bote? —me apresuré a preguntar.

—Sí, bote lleno hombres blancos.

Le pregunté cuántos, y contó hasta diecisiete con sus dedos. ¿Qué había sido de ellos?

—Vivir —contestó—. Vivir en mi nación.

Esto me sumió en nuevos pensamientos, a la sola idea de que aquellos hombres pudieran provenir del navío que había encallado a poca distancia de mi isla. Tal vez, después de comprobar la destrucción del navío en los arrecifes y comprendiendo que estaban perdidos si no se alejaban del lugar del naufragio, habían embarcado en el bote yendo a dar a aquellas salvajes tierras.

Con mayor detalle interrogué a Viernes sobre el destino de aquellos hombres. Me repitió que vivían allí, llevando cuatro años de residencia, que los salvajes los dejaban solos y les daban vituallas. Le pregunté qué razón había para no haberlos matado y comido.

—No —repuso Viernes—. Ellos hacer hermanos.

Supuse que significaba alguna tregua o alianza, ya que agregó:

—Solamente comer hombres cuando luchar en guerra.

Comprendí entonces que la costumbre caribe era la de devorar solamente a los prisioneros de las batallas.

Mucho tiempo después de esto nos hallábamos un día en la cumbre de la colina situada en el lado este de la isla, justamente donde, como ya he dicho, había descubierto en un día claro el perfil del continente americano. El tiempo estaba muy despejado y Viernes se había puesto a mirar intensamente en aquella dirección, cuando de pronto empezó a saltar y bailar como en un rapto de entusiasmo, llamándome a gritos y haciendo que acudiera a preguntarle qué le pasaba.

—¡Oh, alegría! —gritaba Viernes—. ¡Contento! ¡Allí ver mi país, ver mi nación!

Una expresión de intenso júbilo se pintaba en su fisonomía; le chispeaban los ojos y en su aspecto se traslucía la vehemente ansiedad de retornar alguna vez a su país. Tan extraña exaltación me llenó de preocupaciones, haciéndome perder la confianza que hasta ahora había sentido por Viernes; me pareció que si conseguía volverse a su pueblo no sólo olvidaría cuanto le había enseñado de religión sino también los deberes que tenía para conmigo. Probablemente hiciera a sus compatriotas una relación de mi persona y tal vez volviese con cien o doscientos de ellos para devorarme, de lo cual se sentiría tan satisfecho como cuando mataban a los enemigos apresados en la batalla.

Al pensar así cometía una injusticia con aquel pobre muchacho, y más adelante me arrepentí de ello; pero como este estado de ánimo me dominó durante algunas semanas, me mostré más circunspecto hacia Viernes, sin manifestarme tan familiar y amable hacia él como antes. Mi error fue lamentable, porque aquel agradecido y sencillo salvaje no tenía ya entonces otros pensamientos que aquellos nacidos de los excelentes principios cristianos y de su gratitud amistosa, como más tarde pude comprobarlo a mi entera satisfacción.

Mientras duró mi desconfianza es de imaginar que constantemente lo sondeaba para tratar de descubrir alguno de los sentimientos que imaginaba habían cobrado cuerpo en él; pero como lo que decía o manifestaba era tan honesto y candoroso, tales sospechas cedieron por falta de razones, y a pesar de mi secreta duda terminé por confiarme otra vez por completo a Viernes; en cuanto a él, en ningún momento se dio cuenta de mi estado de ánimo y por lo tanto no podía sospecharlo de falsedad.

Paseando un día por la misma colina, pero con tiempo tan nublado que no se divisaba el continente, pregunté a Viernes:

—Dime, ¿no te gustaría volver a tu país, a tu nación?

—Sí —repuso él—. Yo muy contento, ¡oh mucho!, volver mi nación.

—¿Qué harías allí? —insistí—. ¿Te volverías salvaje de nuevo, comerías carne humana lo mismo que cuando te encontré?

Viernes me miró con aire grave y movió negativamente la cabeza.

—No, no. Viernes decirles a ellos vivir bien; decirles rogar a Dios, decirles comer pan, carne de cabra, leche, no comer más hombre.

—Pero entonces te matarán a ti.

Se puso aún más grave.

—No —dijo luego—, ellos no matarme, ellos aprender gustando.

Quería decir que aprenderían gustosos. Agregó enseguida que ya habían aprendido muchas cosas de los hombres llegados en el bote. Le pregunté si le gustaría regresar allá y lo vi sonreírse al responder que no era capaz de nadar hasta tan lejos. Cuando le propuse construirle una canoa para que se volviera me contestó que lo haría si yo lo acompañaba.

—¿Yo? —dije—. ¡Me devorarán apenas llegue a tu país!

—No, no —insistió Viernes—. Yo hacer ellos no coman vos, yo hacer ellos amaros mucho.

Evidentemente se proponía narrarles cómo había matado a sus enemigos para salvarle la vida, y contaba ganar con eso el afecto de su pueblo. Inmediatamente se puso a explicarme lo bondadosos que eran con aquellos diecisiete hombres blancos (u hombres barbudos, como él les llamaba) que habían llegado indefensos a la costa.

Desde ese momento confieso que sentí el impulso de aventurarme en el mar y ver si era posible dar con esos hombres que, a mi juicio, debían ser españoles o portugueses. No dudaba de que en su compañía sería posible intentar una fuga de aquellas regiones continentales, cosa más simple que salir sin ayuda y completamente solo de una isla situada por lo menos a cuarenta millas de tierra firme. Días más tarde volví a sondear el ánimo de Viernes y le dije que le daría un bote para que pudiese volver a su nación. Llevándolo hasta el otro lado de la isla, donde fondeaba mi canoa, la saqué del agua, ya que habitualmente la tenía sumergida, y luego de achicarla se la mostré y nos embarcamos en ella.

Vi enseguida que era muy diestro en la maniobra, capaz de pilotear el bote con la misma rapidez y habilidad que yo. Mientras estaba a bordo le dije:

—Bueno, Viernes, ¿nos vamos a tu nación?

Noté que la pregunta le causaba un efecto desagradable, probablemente porque el bote le parecía demasiado pequeño. Le dije entonces que tenía otro más grande, y al día siguiente lo llevé al lugar donde construyera la chalupa y fracasara luego de mi tentativa de botarla. Viernes afirmó que era suficientemente grande, pero yo vi que el abandono en que la chalupa había quedado por espacio de veintidós o veintitrés años la había resquebrajado y destruido mucho, tanto que apenas parecía aprovechable. Viernes insistía en que un bote de ese tamaño era el adecuado para el viaje, y que llevaría «muchos bastantes víveres, bebida, pan», según su pintoresco lenguaje.

Tan ardiente era ya entonces mi deseo de navegar con él hasta el continente, que le propuse construirle una chalupa tan grande como aquélla y darle libertad para que se volviera a su tierra. No contestó una palabra, pero se puso muy pensativo y triste. Le pregunté qué le ocurría, y a esto me contestó con otra pregunta:

—¿Por qué amo enojado con Viernes? ¿Qué haber hecho?

Quise saber qué significaba aquello, y le aseguré que no estaba en modo alguno enfadado con él.

—¡No enfadado, no enfadado! —exclamó, repitiendo varias veces la palabra—. ¿Por qué mandar Viernes entonces a su nación?

—Pero, Viernes, ¿no decías que estabas ansioso de volver con los tuyos?

—Sí, sí —dijo él—. Los dos allá, no desear Viernes allá, amo acá.

En suma, que no quería pensar en irse sin mí.

—¿Ir yo allá, Viernes? —le dije—. ¿Y qué podría hacer allá, dime?

Me respondió vivamente:

—Vos hacer bien mucho, enseñar hombres salvajes ser buenos, amigos; enseñarles conocer Dios, rogar Dios, vivir nueva vida.

—¡Ah, Viernes! —exclamé yo—. No sabes lo que dices. Yo soy un pobre ignorante.

—Sí, sí, vos enseñarme bien, vos enseñar bien ellos.

—Oh, no, Viernes —repetí—. Vete solo a tu pueblo; déjame aquí viviendo como antes.

Cuando le dije eso pareció quedarse confuso y aturdido. Luego, corriendo a tomar una de las hachuelas que habitualmente llevaba, la trajo y me la presentó.

—¿Qué quieres que haga con ella? —le pregunté.

—Amo matar a Viernes.

—¿Por qué habría de matarte?

—¿Por qué enviar Viernes lejos? —me replicó rápidamente—. Matar Viernes, no enviar lejos.

Estaba tan profundamente emocionado que le vi lágrimas en los ojos, y entonces tuve la prueba del profundo cariño que me tenía. Tan resuelto estaba que me apresuré a decirle muchas veces que jamás lo alejaría de mi lado si su voluntad era acompañarme en la isla.

Aquel episodio no solamente sirvió para demostrarme el profundo afecto de Viernes y su voluntad de no separarse de mi lado, sino que la verdadera razón de sus deseos de volver a su pueblo se fundaba en el cariño que le tenía y su esperanza de que yo pudiera hacerle mucho bien. En cuanto a esto, seguro de mis pocas fuerzas, no me sentía inclinado en lo más mínimo a intentarlo; pero mis ansias de libertad se veían reforzadas por la existencia en el continente de aquellos diecisiete hombres blancos. Sin querer perder más tiempo empecé a buscar con ayuda de Viernes un árbol lo bastante grande para construir una piragua o canoa que soportara la travesía. En la isla había árboles en cantidad como para construir una pequeña flota, no ya de piraguas sino de barcos mayores. Con todo, necesitaba dar con un árbol que estuviera lo bastante cerca del agua para que luego, al tratar de botar la canoa, no ocurriera lo mismo que la primera vez.

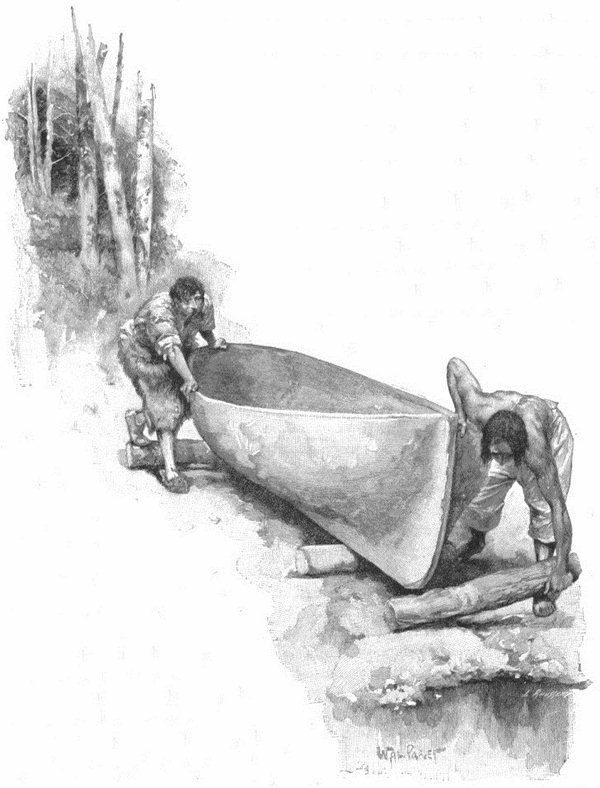

Por fin Viernes señaló el indicado; yo había advertido que era más capaz que yo de reconocer las maderas apropiadas, aunque me sería imposible decir aquí cuál era el árbol que derribamos, excepto que se asemejaba bastante al que llamamos fustete, y también al palo de Nicaragua, al que se parecía por el olor y el tono. Viernes pretendía quemar el centro del tronco para darle la forma de canoa, pero le enseñé a hacerlo con ayuda de herramientas, y cuando hubo aprendido trabajó con habilidad extremada. Un mes más tarde terminamos la canoa, que quedó muy bien; usando nuestras hachas, Viernes y yo habíamos cortado la parte exterior dándole la exacta forma de un bote. Todavía nos quedaba tarea, y pasó una quincena hasta que pudimos llevarla al agua, arrastrándola pulgada a pulgada sobre gruesos rodillos; pero cuando estuvo a flote vimos que era capaz de contener a bordo veinte hombres con toda facilidad.

Pulgada a pulgada sobre gruesos rodillos.

Ya en el agua, y aunque se trataba de un bote grande, me maravilló observar con qué destreza y rapidez lo gobernaba Viernes, haciéndole variar el rumbo y empleando los remos. Le pregunté entonces si se animaba a que intentáramos el viaje en la canoa.

—Sí —dijo—. Navegar muy bien, aunque viento fuerte sople.

Tenía yo un proyecto del que Viernes no estaba enterado, y era construir un mástil y una vela, así como proveer de ancla a nuestra embarcación. Era fácil encontrar un tronco para mástil, pues había muchos hermosos cedros en la isla y elegí uno joven y absolutamente recto que crecía cerca del mar. Ordené a Viernes que lo cortara, y le di todas las instrucciones necesarias. En cuanto a la vela, su construcción me preocupaba seriamente; cierto que tenía viejas velas, o más bien cantidad de pedazos; pero aquellos trozos llevaban veintiséis años conmigo y como no los había cuidado mayormente por no imaginar jamás que llegaría a utilizarlos en esta forma, no dudaba que se habrían estropeado.

En efecto, me bastó examinarlos para comprobar que la mayoría no estaba en condiciones de uso. Con todo hallé dos pedazos que se conservaban fuertes, y me puse con ellos al trabajo. No sin grandes fatigas y tediosas costuras —para las cuales carecía de verdaderas agujas— conseguí por fin hacer una tosca vela triangular como las que en Inglaterra llamamos «espalda de carnero», con un botalón en la base y una corta botavara en lo alto, tal como la llevan habitualmente las chalupas de nuestros navíos. Esa clase de vela me era familiar y sabía cómo manejarla, ya que una igual tenía la chalupa a cuyo bordo escapé de Berbería, como ha sido contado en la primera parte de esta historia.

Casi dos meses me ocupó la tarea, es decir, fijar el mástil y montar la vela; además, para completar la arboladura, agregué un pequeño estay al mástil, y a él fijé una vela menor, especie de trinquete que ayudaría a tomar el viento. Finalmente, y esto fue lo más importante, puse un timón en la popa de la canoa; aunque pésimo carpintero naval, como me había dado cuenta de la utilidad y hasta la necesidad de dicho gobernalle, hice cuanto pude para que resultara bien y al fin lo conseguí; pero teniendo en cuenta las diversas tentativas que fracasaron sucesivamente, estoy seguro de que sólo el timón me costó más que la embarcación entera.

Ya todo listo, faltaba adiestrar a Viernes en las maniobras del pilotaje, porque aunque era muy hábil en dirigir una canoa de remo ignoraba completamente lo referente a las velas y el timón. Se asombraba enormemente al verme dirigir el bote con una u otra dirección con el gobernalle, variar la posición de las velas para modificar el rumbo; su admiración no tenía entonces límites. Pronto, sin embargo, aquello se tornó familiar para él y al poco tiempo era un buen marinero, salvo para la brújula, que no conseguí hacerle entender sino imperfectamente. Cierto que en aquellas latitudes había muy pocos días nublados o con niebla, de manera que poca aplicación tenía la brújula cuando las estrellas servían de guía por la noche y la línea de la costa durante el día. En la estación lluviosa, por otra parte, nadie pensaba en navegar y ni siquiera hacer viajes por tierra firme.

Se iniciaba el vigésimo séptimo año de mi cautiverio en la isla, aunque pienso que los tres últimos, estando en compañía de Viernes, deberían ser puestos fuera de la cuenta, ya que durante ellos mi vida tuvo un carácter muy diferente de la anterior. Celebré el aniversario de mi arribo con igual reconocimiento que en otras ocasiones por las bondades de Dios. En verdad que si entonces no me faltaban motivos para mostrarme agradecido, ahora debía estarlo aún más con las nuevas pruebas que tenía de la bondad de la Providencia y las esperanzas que en mí renacían de verme pronto liberado de aquella soledad. Día a día se acentuaba en mí el pensamiento de que mi libertad no tardaría en llegar y que ni siquiera alcanzaría a estar otro año en la isla. Cuidé sin embargo de proseguir mis tareas domésticas tales como plantar, cercar y ocuparme de la casa al igual que antes. Coseché y sequé mis uvas, y atendía como siempre a cada cosa necesaria.

Vino la estación lluviosa, obligándome a permanecer a cubierto buena parte del tiempo. Fue preciso entonces cuidar de la chalupa, y la llevamos a la ensenada donde, como he contado, llegara con las balsas trayendo el cargamento del barco. Después de vararla en la costa aprovechando la marea alta, hice que Viernes cavara una pequeña rada lo bastante grande para contenerla y que aún flotara en ella; luego, al descender la marea, levantamos un fuerte dique en el extremo de la rada a fin de impedir que el agua volviera hasta allí, y la canoa quedó en seco, libre del mar. Para preservarla de las lluvias la cubrimos con tal cantidad de ramas de árbol que quedó como techada, y dejándola a la espera de noviembre y diciembre, tiempo en el que sería posible intentar la aventura.

Cuando comenzó a manifestarse el buen tiempo, y como si el deseo de ejecutar mis planes creciera con él, diariamente hacía yo preparativos de viaje; lo primero fue almacenar cantidad suficiente de provisiones, calculando que nos alcanzaran para la travesía. Una semana o quince días más tarde esperaba derribar el dique y poner a flote la embarcación.

Una mañana me ocupaba en estas tareas, cuando se me ocurrió llamar a Viernes y mandarlo a que fuera a la costa en busca de una tortuga, cosa que hacíamos generalmente una vez por semana para comer su carne y los huevos. No llevaba Viernes mucho tiempo ausente cuando lo vi volver corriendo y saltar el vallado como uno que no toca el suelo con los pies. Antes que hubiera podido hablarle, gritó:

—¡Oh amo, amo! ¡Desgracia! ¡Pena!

—¿Qué te ocurre, Viernes?

—¡Allá, allá! —exclamó—. ¡Una, dos, tres canoas! ¡Una, dos, tres!

Por su manera de expresarse deduje que eran seis canoas, pero al interrogarlo vi que sólo eran tres.

—Bueno, Viernes —le dije—, no te asustes.

Traté de animarlo lo mejor posible, pero me di cuenta de que el pobre muchacho estaba mortalmente aterrado. Parecía convencido de que los salvajes venían exclusivamente en su busca, dispuestos a descuartizarlo y a comérselo; temblaba de tal manera que no sabía qué hacer con él. Traté de conformarlo y le dije que también yo estaba en peligro, ya que si nos capturaban sería igualmente devorado.

—Por eso, Viernes —agregué—, tenemos que resolvernos a pelear. ¿Sabes tú pelear?

—Yo tirar —dijo él—, pero ellos venir gran número.

—Eso no importa, Viernes; nuestras escopetas asustarán a los que no hieran.

Le pregunté entonces si estaba dispuesto a defenderme como yo a él, y si permanecería a mi lado obedeciendo las órdenes que le diera.

—Yo morir cuando vos mandar —dijo.

Busqué entonces ron y le di a beber un buen trago; por fortuna había cuidado tanto el licor que me quedaba todavía mucho. Luego que hubo bebido, le di las dos escopetas que llevábamos siempre, cargadas con munición muy gruesa, casi como balines de pistola. Tomé cuatro mosquetes, cargándolos con dos plomos y cinco balines cada uno. A las dos pistolas les puse un puñado de balines y dando a Viernes su hachuela me colgué a la cintura mi sable desnudo.

Así pertrechados, tomé el anteojo y ascendí a la cumbre de la colina para observar a los enemigos. Me bastó fijar sobre ellos el anteojo para descubrir que había veintiún salvajes, tres prisioneros y tres canoas, y que su intención allí no era otra que proceder a un banquete triunfal con los cuerpos de sus víctimas. Fiesta bárbara, ciertamente, pero sin nada que la distinguiera de las que se llevaban a cabo habitualmente entre ellos.

Noté también que no habían desembarcado en el sitio que lo hicieran cuando Viernes pudo escaparse, sino más cerca de mi ensenada, donde la costa era más baja y el espeso bosque llegaba casi hasta el mar. Esto, más el horror que la inhumana costumbre de aquellos monstruos me producía, me llenó de tal indignación que descendí a buscar a Viernes y le anuncié que estaba dispuesto a caer sobre los salvajes y matarlos, por lo cual quería saber si contaba con él. Ya se le había pasado el susto y el ron había estimulado sus ánimos, de modo que parecía bien dispuesto y me repitió que moriría si yo se lo mandaba.

Sin poder contener la furia repartí entre los dos las armas que ya había cargado. Di a Viernes una pistola para llevar en el cinturón, y tres escopetas que se colgó al hombro; tomé la otra pistola y las escopetas restantes y así nos pusimos en marcha. Llevaba yo una botellita de ron en el bolsillo y di a Viernes un saco con bastante pólvora y balas; le ordené que se mantuviera constantemente a mi lado y que no se moviera o tirara hasta recibir una indicación mía; entretanto era preciso no pronunciar una sola palabra. Tomando por la derecha, describimos un círculo de cerca de una milla a fin de llegar a la ensenada por la parte alta cubierta de bosque, y hallarnos a tiro antes de que pudieran descubrirnos; de acuerdo con lo que me había mostrado mi observación con el anteojo, esto era bastante fácil de llevar a cabo.

Así nos pusimos en marcha.

Mientras nos acercábamos sigilosos, mis pensamientos empezaron a perder su primitivo ardor. No es que tuviera miedo al número de salvajes, puesto que sabiéndolos desnudos y casi desarmados me sentía superior a ellos, incluso estando solo. Pero volvía a preguntarme qué razón, qué motivo y, lo que es más importante, qué necesidad podía impulsarme a correr hacia esas gentes y bañar mis manos en su sangre, atacándolos sin que me hubiesen hecho daño alguno o tuvieran intención maligna hacia mí. Me dije que si a Dios le parecía justo, Él mismo tomaría la venganza en sus manos y castigaría en conjunto a aquellas gentes, como a una nación, por sus crímenes nefandos; pero en el ínterin nada de eso me concernía. Viernes, por su parte, tenía una justificación al atacar, puesto que era enemigo declarado de aquellos salvajes, su pueblo estaba en guerra con el de ellos y era legal que los atacara si podía; pero yo no estaba en las mismas circunstancias.

Tanto me oprimieron aquellas meditaciones mientras nos acercábamos por el bosque, que por fin resolví apostarme solamente en las cercanías de la playa y observar su bárbaro festín, actuando entonces según creyera que Dios me lo ordenaba; hasta entonces, y mientras no recibiera un impulso que me sirviera de suficiente justificativo, estaba dispuesto a no intervenir en lo que ocurría.

Así resuelto penetramos en el bosque, y andando con toda la cautela y silencio posibles, Viernes pegado a mis espaldas, llegamos hasta el borde arbolado en la parte más próxima al sitio donde estaban reunidos, y del que sólo nos separaba una franja de bosque. Llamando en voz baja a Viernes, le mostré un gran árbol que formaba justamente la saliente del bosque y le dije que fuese hasta allá a observar lo que estaban haciendo los salvajes. Volvió un momento después diciéndome que desde allí se los veía muy bien, que estaban en torno a la hoguera comiendo la carne de uno de los prisioneros, y que otro yacía en la arena, un poco más lejos, esperando su turno. Pero lo que me encendió el alma de coraje fue enterarme de que aquel prisionero no era un caribe sino uno de los hombres barbudos que, según Viernes me contara, habían llegado a la costa en un bote. Sentí que el horror me dominaba a la sola mención de un hombre blanco en tal estado y yendo hasta el árbol pude divisar, con ayuda del anteojo, que efectivamente se trataba de un semejante mío, tirado en la arena con las manos y los pies atados con cuerdas o juncos, y que indudablemente se trataba de un europeo por las ropas que tenía puestas.

Vi otro árbol, con un matorral adyacente, a unas cincuenta yardas más cerca de los salvajes que el lugar en que ahora estábamos, y al que era fácil llegar con un pequeño rodeo: allí nos pondríamos a medio tiro de escopeta solamente. Reprimiendo, pues, mi furor, aunque estaba encolerizado hasta el límite, retrocedí unos veinte pasos y luego me deslicé por entre los arbustos, que me ocultaron hasta poder apostarme en aquel árbol. Llegué así a una pequeña eminencia del suelo, desde donde tenía una vista total de la escena a menos de ochenta yardas.

No había un solo momento que perder, pues diecinueve de aquellos horribles monstruos permanecían unos contra otros rodeando el fuego mientras los dos restantes acababan de levantarse con intención de matar al infeliz cristiano y conducirlo, probablemente ya descuartizado, al fuego. Vi que se inclinaban a desatarle las cuerdas de los pies, y me volví a Viernes.

—Haz lo que te mande —dije, y cuando él asintió agregué—: Pues bien, imítame en todo lo que me veas hacer, y no vaciles ante nada.

Puse en tierra uno de los mosquetes y la escopeta, y Viernes repitió mis actitudes; tomando luego el otro mosquete, apunté a los salvajes indicándole que me imitara. Luego, al preguntarle si estaba listo y contestarme él que sí, ordené:

—¡Fuego, entonces!

Viernes había apuntado mucho mejor que yo, pues del lado de su tiro vi caer dos salvajes muertos y tres heridos, mientras que yo alcancé a matar a uno y herir a dos. Es de imaginarse la confusión que reinaba entre ellos. Los que no habían recibido heridas saltaron precipitadamente, pero no sabían hacia dónde huir o qué hacer, ya que ignoraban de dónde les llegaba la muerte. Viernes tenía los ojos puestos en los míos para imitar todos mis movimientos, como se lo ordenara. Tan pronto como hubimos disparado, dejé caer el mosquete y tomé la escopeta, cosa que él repitió al punto. Al mismo tiempo amartillamos y apuntamos las armas.

—¿Estas listo, Viernes? —pregunté.

—Sí —repuso.

—¡Fuego, entonces, en nombre de Dios!

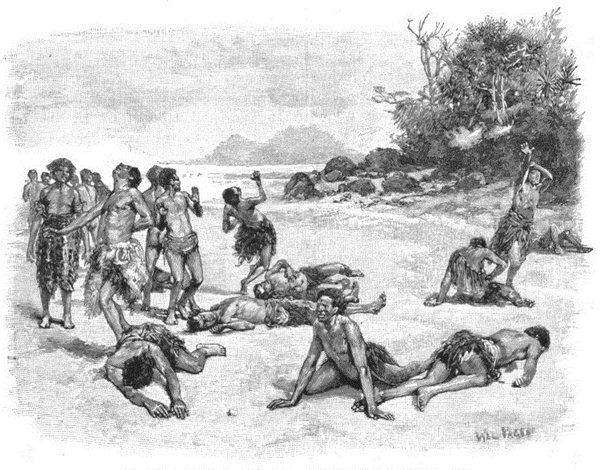

Y por segunda vez descargamos las armas sobre los aterrados salvajes. En esta ocasión, como las escopetas tenían por carga balines pequeños de pistola, solamente cayeron dos enemigos, pero tantos resultaron heridos que los vimos correr enloquecidos, aullando y cubiertos de sangre, la mayoría con múltiples heridas; otros tres fueron cayendo luego, aunque no muertos.

Descargamos las armas sobre los aterrados salvajes.

—Ahora, Viernes —mandé dejando en tierra la pieza y levantando el otro mosquete cargado—, ¡sígueme!

Con gran valor se levantó para obedecerme, y nos precipitamos fuera del bosque exponiéndonos a la vista de los salvajes. Tan pronto como advertí que me habían descubierto lancé un terrible alarido, mientras Viernes hacía lo mismo, y avanzamos a la carrera —no demasiado rápida por el peso de las armas que llevábamos— en dirección donde yacía la pobre víctima, tendida como he dicho en la arena entre la hoguera y el mar. Los dos carniceros que se disponían a descuartizar al prisionero acababan de abandonarlo con el terror de los disparos, huyendo a toda carrera hacia el mar, donde saltaron a una canoa, seguidos por otros tres. Mandé a Viernes que disparara sobre ellos, y comprendiendo enseguida corrió hasta situarse a unas cuarenta yardas y desde allí descargó el arma sobre los que huían. Pensé que los había matado a todos porque cayeron en montón dentro de la piragua, pero dos de ellos se enderezaron al instante. Con todo había muerto a dos y herido a un tercero, que yacía en el fondo de la canoa como fulminado.

Donde yacía la pobre víctima.

Mientras Viernes se entendía con ellos, extraje el cuchillo y corté los lazos que ataban a la pobre víctima. Lo ayudé a incorporarse, mientras le preguntaba en portugués quién era. Me contestó en latín: «Christianus», pero estaba tan débil que apenas podía hablar o moverse. Le di a beber un trago de ron que había traído en una botella haciéndole señales que bebiera para reanimarse, y también saqué del bolsillo un trozo de pan, que comió. Al preguntarle a qué nación pertenecía, me contestó.

—Español.

Ya un poco recobrado de su postración, me dejó entender con toda suerte de signos y ademanes lo reconocido que me estaba por haberlo salvado.

—Señor —le dije en el mejor español que recordaba—, luego hablaremos, pero ahora es preciso pelear. Si os quedan fuerzas tened esta pistola y esta espada y ved de emplearlas.

Las recibió con gratitud y apenas las hubo empuñado cuando pareció que con ellas recobraba todo su vigor, pues se lanzó como una furia sobre los asesinos y en un instante mató a dos a estocadas. La verdad es que aquellos infelices estaban tan espantados con la sorpresa que les habíamos dado y el estampido de las armas que el miedo los tenía como atontados y carecían de inteligencia para escapar o combatir en defensa de la vida. Eso era justamente lo sucedido en la canoa sobre la cual Viernes había disparado; aunque sólo tres de los cinco cayeron por efecto de las heridas, los otros dos lo habían hecho a causa del espanto sufrido.

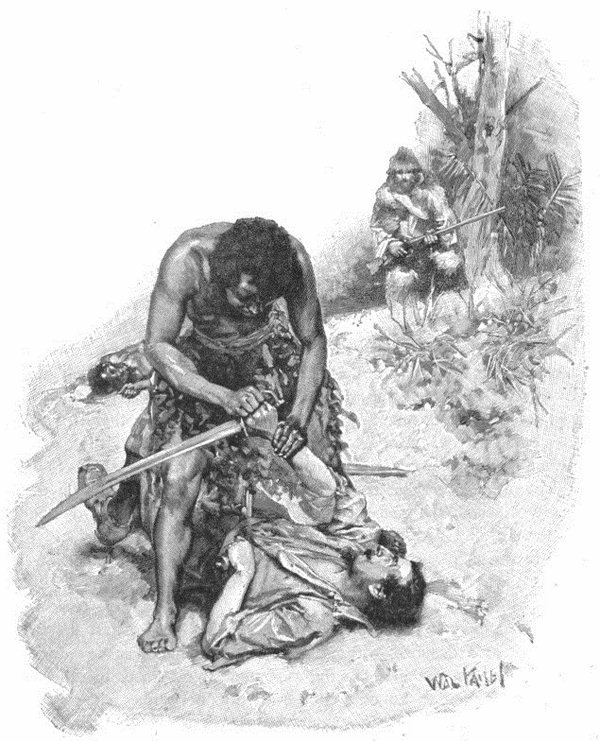

Mantuve el mosquete listo, sin dispararlo, queriendo reservar la carga porque había dado mi pistola y el sable al español. Llamé a Viernes, ordenándole que corriera hasta el árbol y trajera aquellas armas que habían quedado allí descargadas. Lo hizo a gran velocidad, y mientras él me escudaba con el mosquete me puse a cargar las armas, gritando a mis compañeros que acudiesen a buscarlas a medida que las necesitaran. Mientras me ocupaba en esto observé que se desarrollaba una terrible lucha entre el español y uno de los salvajes, que lo atacaba con una pesada espada de madera, justamente la misma arma que habrían empleado para descuartizarlo si yo no lo hubiera impedido. El español, que era tan osado y valiente como pueda imaginarse, había luchado sin ceder terreno a pesar de su extrema debilidad, y ya había herido dos veces al salvaje en la cabeza; pero aprovechando su falta de fuerzas, el astuto y robusto enemigo acabó por acortar distancias y luego, derribando al español, parecía a punto de arrebatarle mi espada de la mano. Fue entonces cuando el español tuvo la inteligencia de abandonar la espada mientras sacaba de la cintura la pistola que le diera, y disparándole un tiro a quemarropa dejó muerto al salvaje antes de que yo pudiera llegar en su ayuda.

A punto de arrebatarle mi espada de la mano.

Viernes, librado a su criterio, se había puesto a perseguir a los restantes sin más arma que su hachuela. Con ella acabó de matar a los tres que primeramente habían caído heridos, luego a todos los que pudo alcanzar. El español vino a mí en busca de un arma y le entregué una escopeta, con la cual logró herir a dos salvajes, pero como no tenía fuerzas para correr en su persecución se refugiaron en el bosque donde fue a buscarlos Viernes y mató a uno. El otro era sin embargo demasiado ágil para él, y, aunque herido, logró zambullirse en el mar y reunirse, nadando rápidamente, a los dos sobrevivientes de la canoa. Esos tres salvajes, más uno herido, que ignoramos si murió o no, fueron los únicos que se salvaron sobre veintiuno. La suerte de los restantes fue la siguiente:

| Muertos por nuestro primer disparo desde el árbol | 3 |

| Muertos por el segundo disparo | 2 |

| Muertos por Viernes en la canoa | 2 |

| Heridos primero y muertos después por él mismo | 2 |

| Muerto por él mismo en el bosque | 1 |

| Muertos por el español | 3 |

| Muertos a causa de las heridas, o rematados por Viernes | 4 |

| Escapados en la canoa, de los cuales uno herido o muerto | 4 |

| TOTAL | 21 |

Los que se salvaron en la canoa huyeron a toda velocidad para escapar a nuestras balas, y aunque Viernes les hizo dos o tres disparos, no creo que alcanzara a ninguno. El muchacho quería que tomásemos una de las canoas y los persiguiéramos, lo que me pareció bien, ya que me inquietaba mucho su fuga por temor a que consiguieran llegar a sus playas y avisaran de lo ocurrido a sus compañeros, quienes podían volver en gran número y terminar por apoderarse de nosotros y devorarnos. Corriendo, pues, a una de las canoas, salté en ella y Viernes hizo lo mismo. Pero grande fue mi sorpresa al encontrar en el fondo de la piragua otra víctima atada de pies y manos, destinada al sacrificio lo mismo que el español y casi muerta de miedo por no darse cuenta clara de lo que ocurría. Tan fuertemente estaba atado el pobre hombre que le había sido imposible enderezarse para mirar por la borda de la canoa, y me dio la impresión de que en realidad le quedaba poca vida.

Inmediatamente corté los lazos o juncos que le sujetaban los miembros y traté de ayudarlo a incorporarse, pero él no podía ni sostenerse ni hablar, y solamente se quejaba con voz lastimera, creyendo probablemente que lo desataba para asesinarlo y comerlo.

Cuando Viernes llegó a mi lado le ordené que hablase al salvaje y le dijera que estaba libre. Sacando la botella le hice beber un trago, lo cual, junto a la noticia de que se había salvado, lo reanimó bastante y diole fuerzas para sentarse en la canoa. Pero cuando Viernes se le acercó para hablarle y le vio la cara, de improviso empezó a abrazarlo, a besarlo, estrechándolo en sus brazos con fuerza y haciendo tales demostraciones de alegría que nadie hubiera podido contener las lágrimas al presenciar tal escena. Reía, lanzaba exclamaciones de entusiasmo, saltaba y bailaba, luego se puso a cantar, llorando de emoción, retorció sus manos, se golpeó la cara y la cabeza, en fin, hizo tales demostraciones y dio tales saltos y gritos que parecía haber perdido enteramente el juicio. Pasó un largo tiempo antes de que consiguiera hacerlo hablar con claridad, pero cuando logré al fin que se calmara un poco, me dijo que aquel salvaje era su padre.

No es fácil de expresar la emoción que me produjo aquel rapto de júbilo y de afecto filial que acababa de presenciar en el pobre salvaje a la vista de su padre librado de la muerte; ni siquiera puedo describir las formas extravagantes que adoptaba su entusiasmo, porque tan pronto saltaba a la canoa como fuera de ella. Por fin se sentó junto a su padre, y abriéndose la chaqueta apoyó la cabeza del anciano contra su pecho, teniéndolo así más de media hora para ayudarlo a recobrar las fuerzas; luego empezó a frotarle las muñecas y los tobillos, que estaban entumecidos por la fuerza de las ligaduras, y como advertí su intención le alcancé la botella para que frotara con ron los miembros agarrotados, lo que hizo gran bien al salvaje.

Todo esto nos distrajo de la persecución de la otra canoa, que estaba ya casi perdida en la distancia. Y fue fortuna para nosotros no embarcarnos tras ella, porque unas dos horas después, cuando la piragua no podía haber navegado más que un cuarto de la travesía, empezó a soplar viento fuerte que continuó toda la noche del noroeste, es decir, contra ellos, de manera que resulta difícil creer que se salvaran de un naufragio o que pudiesen volver a sus tierras.

Mas retornemos a Viernes. Estaba tan ocupado con su padre que no tuve valor para alejarlo de allí, pero cuando pensé que podía abandonarlo por un instante lo llamé y vino saltando y riendo, con todas las demostraciones de la felicidad más completa. Le pregunté si había dado algo de pan a su padre.

—No —repuso moviendo la cabeza—. Yo perro ruin comerme todo.

Le di un pan de los que llevaba conmigo en un saquito, y le ofrecí un trago de ron, pero no quiso probarlo y se lo llevó a su padre. Como tenía en mis bolsillos algunos racimos de pasas, le di un puñado, y lo vi correr con todo eso hasta donde estaba el anciano, y de pronto alejarse de él y escapar como si estuviera alucinado. Jamás, por otra parte, he visto a nadie que tuviera velocidad comparable en la carrera. Con tal rapidez se alejó que en un momento estuvo fuera de mi vista, y aunque lo llamé a gritos fue como si no lo hiciese, pues siguió su marcha. Un cuarto de hora más tarde lo vi regresar, aunque ya no con la misma velocidad, pues parecía cuidar algo que tenía en la mano.

Cuando pasó a mi lado vi que había ido hasta casa en busca de un jarro de agua dulce, y que traía además otros dos panes. Me entregó el pan y fue a dar el agua a su padre, pero antes bebí yo un trago porque me sentía sediento. El agua hizo más bien al anciano que el ron que yo le diera antes a tomar, porque la sed lo devoraba.

Luego que hubo bebido llamé a Viernes para saber si quedaba un poco de agua. Como me contestara afirmativamente le ordené que la llevase al pobre español, que también la necesitaba mucho, así como uno de los panes. El español se sentía muy débil y reposaba a la sombra de un gran árbol, tendido en el césped; sus miembros estaban aún paralizados y tenían claras señales de la fuerza con que habían sido atados. Cuando vi que aceptaba el agua que Viernes le ofrecía, así como el pan que comió inmediatamente, me acerqué a él y le di un puñado de pasas. Alzó su mirada hacia mí con la más profunda expresión de reconocimiento que pueda pintarse en un rostro humano, pero estaba tan débil —pese a haber tenido aún fuerzas para combatir— que no le fue posible sostenerse en pie. Trató de hacerlo dos o tres veces, pero sus piernas no le sostenían y los tobillos le dolían mucho. Le dije entonces que se estuviera quieto, mientras Viernes le friccionaba los miembros con ron, tal como lo hiciera con su padre.

Noté que el pobre y afectuoso muchacho miraba cada dos minutos o menos hacia el sitio donde había dejado a su padre, para saber si seguía allí en la misma actitud en que él lo colocara. De pronto, al no verlo, se enderezó y fue hacia allí con tal velocidad que sus pies apenas tocaban el suelo. Pero como el anciano solamente se había tendido en el suelo para reposar, Viernes volvió a nosotros; dije entonces al español que Viernes lo ayudaría a caminar hasta el bote, a fin de trasladarlo luego a la morada en que podríamos atenderlo convenientemente. Mi criado, que era muy fuerte, levantó al español y cargándolo sobre sus espaldas lo llevó hasta la canoa, donde lo dejó en el borde con mucho cuidado, los pies vueltos hacia el interior; levantándolo luego otra vez, lo hizo entrar del todo y lo puso al lado de su padre. Saltando de la canoa, la empujó para botarla al agua y, aunque el viento soplaba con fuerza, la llevó a remo más pronto de lo que yo podía ir por la costa, y corrió por la playa en busca de la otra piragua. Cuando pasó junto a mí le pregunté adónde iba, y me respondió:

—Buscar más canoa.

Con la velocidad del viento lo vi alejarse, y por cierto que nunca caballo u hombre corrieron como él. Llegó tripulando la otra canoa casi al mismo tiempo que yo arribaba a la ensenada y, después de pasarme en ella al otro lado, se puso a ayudar a nuestros nuevos huéspedes para que salieran de la piragua. Pero cuando estuvieron en tierra, como no les era posible dar un paso, el pobre Viernes no sabía qué hacer.

Principié a pensar el modo de llevarlos a casa, y luego de ordenar a Viernes que los dejara cómodamente sentados en la playa, entre los dos construimos una especie de angarillas de tal modo que cupieran ambos, y así iniciamos la marcha. El problema se presentó al llegar a la fortificación exterior del castillo, ya que de ningún modo aquellos hombres tenían fuerzas para montar sobre el vallado ni yo estaba dispuesto a romperlo por su causa. Volví, pues, a ponerme a trabajar, y en un par de horas hicimos, Viernes y yo, una confortable tienda, cubierta con pedazos de velas y por encima ramas de árbol; la instalamos en el espacio abierto que había entre la empalizada exterior y el bosque que yo plantara. Pusimos finalmente allí dos camas hechas con el mismo material que teníamos a mano, es decir, paja de arroz, cubiertas con una manta a modo de colchón y otra por encima para abrigo.