Pesqué un pequeño delfín.

Primero de mayo.— Mirando hacia la playa de mañana a la hora del reflujo, vi un objeto bastante grande y semejante a un barril. Me acerqué y hallé un pequeño tonel y dos o tres pedazos del barco que el reciente huracán había tirado a la costa. Mirando hacia el casco mismo, me pareció que emergía del agua más que en días anteriores. Examiné el barril y vi que contenía pólvora, pero tan mojada que estaba dura como piedra. Lo hice rodar para alejarlo de las olas y me acerqué cuanto pude por la playa a fin de examinar el casco más de cerca.

Cuando llegué a su lado noté que había cambiado extrañamente de posición. El castillo de proa, antes enterrado en la arena, estaba ahora a seis pies de elevación; la popa, que se había partido y separado del resto por la violencia del mar —poco después que yo cesara de explorarla—, estaba tumbada de lado y la arena se acumulaba de tal manera en aquella parte, hasta la popa, que pude llegar caminando a ella cuando antes debía nadar cerca de un cuarto de milla. Al principio me maravillé, pero pronto deduje que el cambio se debía al terremoto. Y como a causa de esto el barco estaba más destrozado que antes, diariamente llegaban objetos a la playa que el viento y el oleaje sacaban del navío y depositaban en tierra.

Esta novedad apartó mis pensamientos del proyecto de mudanza, y empecé a buscar la manera de introducirme en el barco; pero mi desilusión fue grande al comprobar que el casco estaba lleno de arena. Decidí, sin embargo, sacar todos los pedazos que pudiera, ya que sin duda me serían de utilidad.

3 de mayo.— Comencé a cortar un pedazo de travesaño que sostenía, según creía, parte de la plataforma o cubierta. Cuando terminé, quité toda la arena que pude de la parte más elevada pero la marea comenzó a subir y tuve que abandonar la tarea.

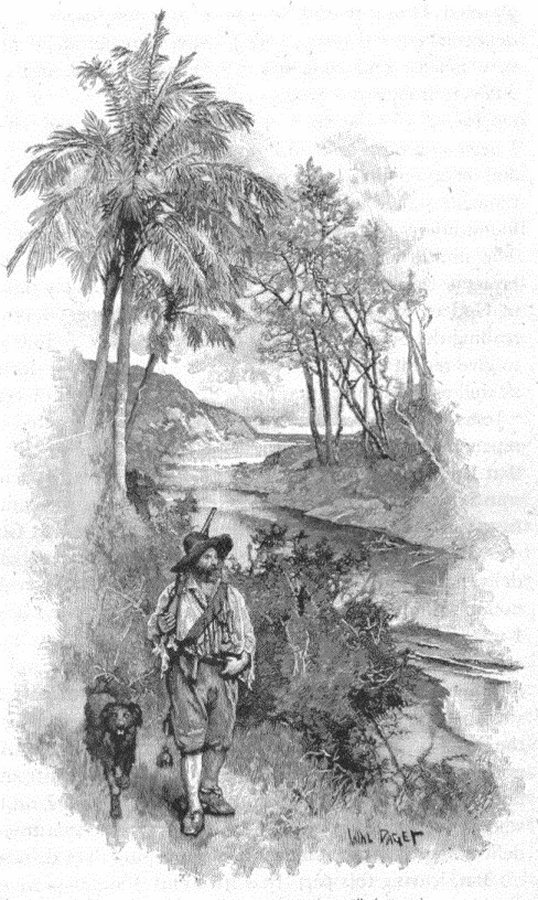

4 de mayo.— Salí a pescar pero no cogí ni un solo pescado que me hubiese atrevido a comer y cuando me aburrí de esta actividad, justo cuando me iba a marchar, pesqué un pequeño delfín. Me había hecho un sedal con un poco de cuerda pero no tenía anzuelos; no obstante, a menudo cogía suficientes peces, tantos como necesitaba, y los secaba al sol para comerlos secos.

Pesqué un pequeño delfín.

5 de mayo.— Trabajé en los restos del naufragio, corté en pedazos otro travesaño y rescaté tres planchas de abeto de la cubierta, que até e hice flotar hasta la orilla cuando subió la marea.

6 de mayo.— Trabajé en los restos del naufragio, rescaté varios tornillos y otras piezas de hierro, puse mucho ahínco y regresé a casa muy cansado y con la idea de renunciar a la tarea.

7 de mayo.— Volví al barco pero sin intenciones de trabajar y descubrí que el casco se había roto por su propio peso y por haberle quitado los soportes, de manera que había varios pedazos sueltos y la bodega estaba tan al descubierto que se podía ver a través de ella, aunque solo fuera agua y arena.

8 de mayo.— Fui al barco con una barra de hierro para arrancar la cubierta que ya estaba bastante despejada del agua y la arena; arranqué dos planchas y las llevé hasta la orilla, nuevamente, con la ayuda de la marea. Dejé la barra de hierro en el barco para el día siguiente.

9 de mayo.— Fui al barco y me abrí paso en el casco con la barra de hierro. Palpé varios toneles y los aflojé pero no pude romperlos. También palpé el rollo de plomo de Inglaterra y logré moverlo pero pesaba demasiado para sacarlo.

10, 11, 12, 13 y 14 de mayo.— Fui todos los días al barco y rescaté muchas piezas de madera y planchas o tablas y doscientas o trescientas libras de hierro.

15 de mayo.— Me llevé dos hachas pequeñas para tratar de cortar un pedazo del rollo de plomo, aplicándole el filo de una de ellas y golpeando con la otra pero como estaba a casi un pie y medio de profundidad, no pude atinar a darle ni un solo golpe.

16 de mayo.— El viento sopló con fuerza durante la noche y el barco se desbarató aún más con la fuerza del agua, pero me quedé tanto tiempo en el bosque cazando palomas para comer, que la marea me impidió llegar hasta él ese día.

17 de mayo.— Vi algunos restos del barco que fueron arrastrados hasta la orilla, a gran distancia, a unas dos millas de donde me hallaba. Resolví ir a investigar de qué se trataba y descubrí que era una parte de la proa, demasiado pesada para llevármela.

24 de mayo.— Trabajé hasta hoy en el casco del barco, aflojando con la palanca diversas partes que flotaron en cuanto se levantó viento, pero como por desgracia soplaba de la costa nada llegó a tierra salvo algunas maderas y un barril que contenía salazón de cerdo del Brasil, tan estropeado por el agua que no era de ningún provecho.

Seguí trabajando en el casco hasta el 15 de junio, salvo los momentos dedicados a cazar, que elegía a las horas de marea alta para tener tiempo libre durante el reflujo. Ya entonces había obtenido suficiente madera y herraje como para construir un buen bote si hubiera sabido cómo. También saqué poco a poco y en muchos pedazos casi cien libras de plomo.

16 de junio.— Yendo hacia la playa encontré una enorme tortuga. Era la primera que veía, más por mala suerte que por otra cosa, ya que si hubiera ido al otro lado de la isla habría encontrado cientos de ellas, como lo descubrí más tarde; pero acaso me hubiera salido aquello demasiado caro.

Encontré una enorme tortuga.

17 de junio.— Pasé el día cocinando la tortuga, dentro de la cual había sesenta huevos. Su carne me pareció en esa ocasión la más deliciosa que hubiera probado en mi vida, ya que desde mi arribo a tan triste lugar mi único alimento habían sido las cabras y las aves.

18 de junio.— Llovió el día entero y me quedé dentro. Esta vez encontré que el agua era muy fría y sentí escalofríos, lo que me pareció muy raro en estas latitudes.

19 de junio.— Muy enfermo y temblando como si hiciese mucho frío.

20 de junio.— No dormí en toda la noche; terrible dolor de cabeza, fiebre.

21 de junio.— Muy enfermo, mortalmente asustado con la idea de sentirme tan mal y no tener ayuda alguna. Rogué a Dios, por primera vez desde la tempestad en Hull, pero apenas recuerdo lo que dije y por qué lo dije. Mis pensamientos eran confusos.

22 de junio.— Algo mejor, pero lleno de aprensiones por mi enfermedad.

23 de junio.— Otra vez muy mal; tiritando de frío y luego con una fuerte jaqueca.

24 de junio.— Mucho mejor.

25 de junio.— Violenta calentura. La crisis duró siete horas, con alternancias de calor y frío y luego una copiosa transpiración.

26 de junio.— Mejor. No teniendo qué comer salí con la escopeta, sintiéndome muy débil. Con todo maté una cabra, la traje penosamente a casa y luego de cocer un pedazo lo comí. Hubiera preferido hervirlo y hacer un poco de caldo, pero no tenía olla.

27 de junio.— Tan violenta calentura que estuve el día entero en cama sin comer ni beber. Me parecía que iba a morir de sed, sintiéndome demasiado débil para levantarme en busca de agua. Rogué otra vez a Dios, pero en mi delirio e ignorando lo que debía decir sólo atinaba a implorar: «¡Señor, apiádate! ¡Señor, protégeme! ¡Ten compasión de mí, Señor!». Estuve así continuamente por dos o tres horas hasta que la calentura cedió y quedé dormido; me desperté ya entrada la noche. Me sentía mejor, pero muy débil y con una sed continua. No tenía agua en mi habitación de modo que hube de esperar hasta la mañana, durmiendo entretanto. Mientras dormía tuve un sueño terrible.

Soñé que estaba sentado en el suelo, más allá de la empalizada, donde permanecí mientras la tormenta arreciaba después del terremoto, y que veía un hombre que se acercaba en una oscura nube, envuelto en un halo de fuego que iluminaba el terreno; brillaba de tal manera que apenas podía soportar su presencia. Su aspecto era tan imponente que no hay palabras para describirlo. Cuando posé los pies en tierra creí que el suelo temblaba con un nuevo terremoto, y el aire entero pareció llenarse, para mi mayor espanto, de ígneas lenguas. Apenas había descendido cuando se adelantó hacia mí, con una lanza en la mano para matarme; de pie en una eminencia, oí que me hablaba con voz tan terrible que es imposible tratar de describir el espanto que me produjo. Todo lo que alcancé a entender fue esto: «puesto que lo que has visto no te ha movido a arrepentirte, ahora morirás». Y levantó la lanza para atravesarme con ella.

Nadie que lea este relato esperará que yo sea capaz de describir el espanto que pasó mi alma ante tan terrible visión. Aunque solamente se tratara de un sueño, soñé también el espanto que me produjo. Y menos aún podría dar una idea de la impresión que quedó en mí una vez que hube despertado y comprendido que se trataba de un sueño.

No tenía, ¡ay!, instrucción religiosa; de todo lo que la bondad de mi padre me había inculcado apenas quedaba nada tras ocho años de errantes extravíos y continuo contacto con aquellos que, como yo, eran malos y profanos en máximo grado. No recordaba haber tenido en todo aquel tiempo un solo pensamiento que tendiera a la contemplación de Dios o a un examen severo de mi propia conducta.

Es verdad que cuando me salvé del naufragio y tuve la certeza de que todos habían muerto salvo yo, pasé por un momento de éxtasis y por tales transportes que, de haberme asistido la gracia de Dios, me hubieran llevado a una verdadera gratitud; pero todo terminó donde había principiado —un simple arranque de alegría por sentirme aún vivo— sin que eso me moviera a reflexionar sobre la bondad de la mano que, preservándome, había guardado mi vida mientras perecían todos los demás. No se me ocurrió pensar por qué la Providencia había sido generosa conmigo; tuve sólo la vulgar alegría que todo marino salvado de un naufragio se apresura a ahogar en un vaso de ponche para olvidarla de inmediato; y toda mi vida había sido así.

Aun el terremoto, bien que nada podía ser más terrible que sus manifestaciones o más revelador del invisible poder que rige tales fuerzas, no me había impresionado más que mientras duró, y lo olvidé casi enseguida. Tenía tan poca noción de Dios y su justicia, olvidaba a tal punto que mi miserable condición podía ser obra de su mano, que se hubiera creído que estaba viviendo en la prosperidad. Pero cuando enfermé y los temores de la muerte se presentaron a mis ojos; cuando mis ánimos cedieron ante la fuerza de tan grave mal y mi resistencia se agotó por la fiebre, la conciencia tanto tiempo dormida empezó a despertarse y a hacerme reproches sobre mi pasada vida, por la cual había provocado a la justicia de Dios para que me abatiera con tan duros golpes, siendo mi empecinada maldad la causa de su severo castigo.

«Ahora —dije en voz alta— van a cumplirse las palabras de mi querido padre. La justicia de Dios me ha fulminado y no tengo nadie que me ayude o me escuche. Rechacé la gracia de la Provincia que generosa me había colocado en una condición de vida donde habría tenido comodidad y calma; pero no fui capaz de verlo, ni siquiera a través de lo que me decían mis padres. Rehusé su ayuda y asistencia que me hubieran hecho adelantar en la vida, dándome todo lo que podía necesitar; y ahora me veo precisado a luchar contra fuerzas que la misma naturaleza no podría vencer, sin compañía, sin socorro, sin consuelo, sin consejo…» Y grité con todas mis fuerzas: «¡Señor, ayúdame en mi aflicción!».

Esta fue la primera plegaria, si así puedo llamarla, que elevaba al Cielo en muchos años. Pero vuelvo a mi diario.

28 de junio.— Algo aliviado por el profundo sueño, y encontrando que había pasado el acceso, conseguí levantarme todavía aterrado por el recuerdo de lo que había soñado; alcancé, sin embargo, a pensar que la calentura volvería al siguiente día y que ahora era momento de procurarme agua y alimentos que necesitaría después. Llené de agua una gran damajuana y la puse sobre la mesa, al alcance de mi lecho; para quitarle lo que pudiera causarme más fiebre mezclé en ella un cuarto de pinta de ron. Luego asé un pedazo de carne de cabra, pudiendo comer unos pocos bocados. Estaba tan débil que apenas pude moverme; me agobiaban la tristeza y el temor de que la calentura volviera al día siguiente. Por la noche cené tres huevos de tortuga que cocí enteros en las cenizas; y hasta donde alcanzo a recordar ésa fue la primera comida para la cual solicité la bendición de Dios.

Asé un pedazo de carne de cabra.

Quise caminar un poco después de la cena, pero apenas podía sostener la escopeta, que jamás abandonaba al salir; a poco de andar me senté en tierra, mirando hacia el mar que se extendía sereno a lo lejos. Y allí se me ocurrieron estos pensamientos: que todo cuanto me ocurría era por la voluntad de Dios; que había sido llevado a tan miserable situación por su decisión, puesto que Él tenía poder no sólo sobre mí sino sobre todo cuanto ocurría en el universo. De inmediato me pregunté: «¿Por qué Dios ha hecho esto conmigo? ¿Cuál ha sido mi culpa para ser tratado así?»

Mi conciencia me impidió seguir más adelante en tales interrogaciones, como si fueran blasfemias, y me pareció que hablaba dentro de mí una voz: «¡Miserable!», decía. «¿Preguntas lo que has hecho? ¿Por qué no miras tu vida malgastada y te preguntas más bien qué es lo que no has hecho? ¿Por qué no preguntas la razón de no haber perecido mucho antes, por qué no te ahogaste en la rada de Yarmouth o te mataron en la pelea cuando el pirata de Sallee apresó tu barco? ¿Por qué las bestias salvajes no te devoraron en la costa africana, o te ahogaste aquí donde pereció toda la tripulación? ¿Y te atreves todavía a preguntar qué has hecho?»

Quedé tan abatido por semejantes reproches que, sin encontrar una sola palabra que responder, me levanté triste y pensativo y volví a mi tienda como dispuesto a dormir; pero me sentía demasiado confundido para que el sueño me venciera, de modo que me dejé caer en la silla y encendí la lámpara, pues ya era casi de noche. El temor de que volviera la fiebre me asaltaba, y entonces recordé que los brasileños no toman otra medicina que su propio tabaco para cualquier clase de enfermedades; yo guardaba un pedazo en uno de los arcones, ya curado, y otros que todavía estaban verdes.

Fui al arcón, sin duda guiado por el Cielo, ya que allí encontré a la vez remedio para el cuerpo y para el alma. Al abrirlo en busca del tabaco hallé los pocos libros que salvara del naufragio, y entre ellos una de las Biblias que antes mencionara y que hasta ese momento no había mirado por falta de tiempo y de inclinación. Tomándola, la traje juntamente con el tabaco a mi mesa.

Ignoraba la manera de emplear el tabaco para curarme y ni siquiera estaba seguro de que me hiciera bien; pero con la idea de acertar en alguna forma me propuse tomarlo de distintos modos. Ante todo corté un pedazo para mascar, lo que me produjo gran embotamiento, ya que el tabaco era fuerte y yo no tenía el hábito. Puse otra porción en una cantidad de ron para beberlo al acostarme; y finalmente, quemando algunas hojas sobre el fuego, me incliné sobre él y aspiré profundamente el humo, resistiendo lo más posible el calor y la sofocación.

En los intervalos de este tratamiento había abierto mi Biblia y empezado a leer, pero tenía la cabeza demasiado mareada por el tabaco para seguir con atención la lectura; al abrir el libro al azar, las primeras palabras que vieron mis ojos fueron: «Invócame en los días de aflicción, y yo te libraré, y tú me alabarás».

Como era tarde y los efectos del tabaco se sentían con fuerza, noté que el sueño me vencía, de manera que dejando encendida la lámpara en la cueva, por si necesitaba algo durante la noche, me fui a la cama. Pero antes hice lo que no había hecho nunca; me arrodillé para rogar a Dios que cumpliera su promesa de ayudarme si yo lo invocaba en los días de aflicción. Cuando hube terminado mi torpe y simple plegaria, bebí el ron donde había puesto tabaco; la bebida era tan fuerte y su gusto tan desagradable que apenas pude tragarla y caí en el lecho. De inmediato noté que la poción me mareaba, y dormí tan profundo sueño que no desperté hasta las tres de la tarde del siguiente día. Incluso llegué a pensar más adelante que en realidad había dormido todo ese día y la noche, hasta la tarde del tercero, porque de otro modo no me explico cómo pude saltar un día en la cuenta que llevaba, error que descubrí años después. Sin duda, de haber hecho mal las líneas o puesto una sobre otra habría perdido más de un día. En fin, me faltó uno en la cuenta y nunca supe cómo.

Al despertarme me sentía otro hombre, aliviado y con el espíritu animoso. Noté al levantarme que estaba mucho más fuerte que el día anterior, tenía apetito y la fiebre no mostraba señales de volver. En suma, no tuve acceso al día siguiente y continuó la mejoría; esto era el 29 del mes.

El 30 estaba ya restablecido y me animé a salir con la escopeta aunque sin alejarme mucho. Maté una o dos aves marinas parecidas a los ánades y las traje a casa aunque sin mucha disposición para comerlas, de manera que me sustenté con algunos huevos de tortuga, que eran excelentes. Por la noche renové la medicina que imaginaba me había hecho tanto bien, o sea la infusión de tabaco con ron, pero bebí una dosis más pequeña, sin masticar aparte tabaco ni aspirar el humo. Al día siguiente ya no me sentía tan bien como esperaba, porque tuve algunos escalofríos de fiebre, aunque en pequeña escala.

4 de julio.— Por la mañana abrí la Biblia empezando a leer el Nuevo Testamento, dispuesto a hacer lo mismo todas las mañanas y las noches, sin proponerme un determinado número de capítulos sino llegar cada vez hasta donde mis pensamientos fueran claros.

Empecé a interpretar el pasaje ya mencionado —«Invócame y te libraré»— en un sentido distinto del que antes le diera; porque hasta ese momento mi concepto de la liberación se refería únicamente al cautiverio en que me hallaba. Cierto que vivía libre en una isla, pero para mí era una cárcel en el más duro sentido de la palabra. Ahora principié a imaginar otro modo de libertad, al contemplar con horror mi pasada vida, y mis pecados surgieron tan terriblemente ante mí que mi alma sólo ansiaba de Dios liberación de ese insoportable peso de culpas que la privaba de toda alegría.

Pronto mi espíritu se sintió más aligerado, aunque las condiciones de mi vida fueran las mismas de antes; llevados mis pensamientos por la lectura de la Biblia y la oración a regiones que jamás habían alcanzado en su vuelo, un profundo alivio fue surgiendo en mí como jamás lo conociera anteriormente. Y pues al mismo tiempo recobraba la salud y mis fuerzas volvían, me consagré a procurarme todas las cosas necesarias, haciendo a la vez una vida tan regular como fuera posible.

Del 4 al 14 de julio di pequeños paseos con mi escopeta sin alejarme mucho, como convenía a un hombre que recobra lentamente las energías después de una enfermedad; difícil es imaginar lo débil que me sentía al comienzo. El tratamiento que he descrito más arriba era ciertamente original y acaso nunca habría curado antes una calentura; es por eso que no recomiendo a nadie que lo intente a su turno. Evidentemente me libró de la fiebre, pero acaso contribuyó a debilitarme tanto, pues incluso sufrí cierto tiempo de convulsiones nerviosas y musculares.

Llevaba ya más de diez meses en tan triste isla, y toda posibilidad de rescate parecía imposible; yo estaba firmemente convencido de que jamás un pie humano había pisado antes ese sitio. Fue entonces cuando, después de terminar mi vivienda del modo que me pareció más adecuado, se me ocurrió hacer una exploración completa de la isla para descubrir aquellos productos naturales que me resultaran útiles.

Desde el 15 de julio principié a recorrer la isla con tal fin, yendo ante todo a la ensenada donde, como he contado, mis balsas fondearon con su cargamento. Descubrí que a dos millas corriente arriba la marea ya no alcanzaba a penetrar y sólo había un arroyuelo de aguas límpidas y frescas; pero como estábamos en la estación seca apenas traía aguas para formar una corriente.

Yendo ante todo a la ensenada.

A la orilla de este riacho encontré hermosas sabanas, vastas llanuras cubiertas de verdes pastos; en las partes más elevadas, ya cerca de las mesetas donde se hubiera supuesto que jamás alcanzaba el agua, hallé una gran cantidad de tabaco que crecía vigorosamente, así como otras diversas plantas desconocidas para mí, que acaso fueran de gran utilidad, aunque no podía aprovecharlas por mi ignorancia.

Busqué entre ellas alguna raíz de cazabe o yuca, con la cual los indios de aquellas latitudes fabrican su pan, pero no vi ninguna. Había grandes plantas de aloe, cuya utilidad desconocía entonces, y mucha caña de azúcar en estado silvestre y, por lo tanto, poco aprovechable. Me contenté ese día con tales descubrimientos y volví meditando cómo podría arreglármelas para conocer las virtudes de las plantas y frutos que iba descubriendo. Desgraciadamente no arribé a ninguna conclusión, porque tan poco observador había sido mientras viví en el Brasil que no sabía nada de sus productos naturales, o tan poco que apenas podía ayudarme en mi presente desgracia.

Al día siguiente, 16 de julio, seguí el mismo camino y avanzando más allá encontré que el arroyo y las sabanas se iban perdiendo y que la región era más boscosa. Hallé diferentes frutos, en especial melones en abundancia y uvas entre los árboles. Las viñas habían crecido entremezcladas en los árboles, y magníficos racimos ya maduros pendían de las ramas. Tan extraordinario descubrimiento me llenó de alegría, pero tuve cuidado de no excederme en la cantidad de uvas que comía porque recordaba lo sucedido en Berbería, donde muchos ingleses esclavos perecieron a causa de las fiebres y disentería que les produjo comer demasiada cantidad de esta fruta. Se me ocurrió que la mejor manera de aprovecharlas era ponerlas a secar al sol para conservar las pasas que tan grato me resultaría comer en las épocas en que ya no hubiera uvas maduras en las viñas. Pasé allí la noche sin regresar a mi casa, cosa que ocurría por primera vez desde que estaba en la isla. Recordando mi anterior precaución, trepé a un árbol apenas oscureció y dormí perfectamente; por la mañana mi exploración me llevó cuatro millas más allá, según juzgué por el largo del valle que se extendía hacia el norte, con una cresta de colinas al sur y al norte de donde yo me hallaba.

Al fin de este recorrido vine a dar a un espacio abierto, y allí el terreno parecía descender hacia el oeste; un arroyuelo que nacía en las laderas de la colina bajaba en dirección contraria, es decir, al este; la región eran tan fresca, tan fértil y florida, que al ver ese derroche de vegetación se la hubiera tomado por un jardín en primavera.

Exploré un lado de aquel delicioso valle, observándolo todo con secreto placer en el cual se mezclaba sin embargo la aflicción, y pensando que aquello era mío. Podía considerarme dueño y señor de esas tierras, con derechos incontestables, incluso el de legarlas si me parecía bien, al igual que cualquier lord de Inglaterra. Noté la abundancia de cocoteros, naranjos, limoneros y cidras, todos ellos silvestres y con muy pocos frutos. Las limas que recogí no sólo eran agradables de comer sino de buen tamaño, y desde entonces mezclé su jugo con agua y bebí con agrado ese refresco sano y tonificante.

Exploré un lado de aquel delicioso valle.

Tenía ya bastante que llevar a mi morada y proyectaba acumular suficientes uvas, limas y limones para que no faltaran en la próxima estación de las lluvias. Junté, pues, una cantidad considerable de uvas, otra más pequeña al lado y un montón de limas y limones en otro sitio; tomando luego una poca cantidad de cada clase me volvía a mi casa, resuelto a regresar con un saco o cosa parecida para llevarme el resto.

El camino de vuelta insumió tres días, de modo que cuando llegué a casa (como debo llamar a mi tienda y mi cueva) las uvas se habían echado a perder, debido a su completa madurez y al peso de los racimos. Tuve, pues, que tirarlas sin probar ni una; las limas eran excelentes, pero por desgracia había traído muy pocas.

Al día siguiente, 19 de julio, volví a ponerme en camino con dos pequeños sacos destinados a acarrear mi cosecha. Allá me esperaba la desagradable sorpresa de encontrar mis racimos de uva, tan perfectos y hermosos cuando los cortara, completamente estropeados, esparcidos por el suelo y en la mayor parte devorados. Comprendí que había animales salvajes en los alrededores, pero cuáles y cómo eran no pude imaginármelo.

En la alternativa de juntar racimos para que se secaran al sol o llevármelos de inmediato en los sacos, y seguro de que en el primer caso los animales los devorarían y en el otro iban a aplastarse por su propio peso, tuve la siguiente idea: cortando gran cantidad de racimos los colgué en las ramas exteriores de los árboles para que se secaran al sol. Luego llené mis sacos con todas las limas y limones que eran capaces de contener y los traje conmigo.

Cuando estuve de regreso de mi expedición, recordaba continuamente y con agrado la fertilidad de aquel valle y el excelente lugar en que estaba situado, a cubierto de tempestades, con agua dulce y bosques. No me faltó más para concluir que de los rincones de la isla, aquel donde yo tenía mi morada era desde todo punto de vista el peor. ¿Por qué no —pensé— cambiar de lugar, irme a un sitio tan seguro como el que ahora tenía, pero situado en aquella fértil y hermosa planicie de la isla?

La idea me tentó durante mucho tiempo y no podía olvidar la belleza del valle, pero cuando lo pensé con más calma comprendí que iba a cometer un error. Me encontraba junto a la orilla del mar, donde había por lo menos una posibilidad de recibir algún socorro; la misma desgracia que me arrojara a la costa podía traer a otros infelices de la misma manera; y aunque tal cosa era improbable, si yo me alejaba e iba a encerrarme entre las colinas y los bosques del centro de la isla, me condenaba definitivamente a mi destino, tornando imposible lo que sólo habría sido improbable. Comprendí, pues, que era preciso quedarme donde vivía.

Con todo, tan encantado estaba de aquellos lugares, que pasé en ellos buena parte de mi tiempo hasta final de julio, y aunque seguía firmemente decidido a no mudarme, levanté para mi comodidad una especie de enramada protegida a distancia por un fuerte vallado hecho de una doble hilera de altas estacas bien clavadas y con maleza en medio. Allí, sintiéndome seguro, solía quedarme dos o tres noches, empleando el mismo sistema de escalera para entrar y salir. Me complacía pensar que era dueño de una casa de campo, así como de otra junto al mar; y en aquellos trabajos pasé hasta principios de agosto.

Había terminado mi empalizada y principiaba a cosechar los agradables frutos de ese trabajo cuando vinieron las lluvias obligándome a volver a mi primera morada, porque aunque en el valle tenía una tienda semejante a ésta, fabricada con una vela y bien tendida, me faltaba el abrigo de la colina para protegerme de tempestades, y la cueva para refugiarme cuando las lluvias fueran demasiado copiosas. He dicho que hacia principios de agosto terminé la enramada y principié a utilizarla. El 3 encontré que los racimos se habían secado perfectamente y eran ya muy buenas pasas, apresurándome a descolgarlos con el justo tiempo para impedir que las lluvias los estropearan privándome de lo mejor de mi alimentación invernal. Era dueño de más de doscientos magníficos racimos. Tuve el tiempo de llevarlos a mi cueva cuando se precipitaron las lluvias, y desde ese día, 14 de agosto, hasta mediados de octubre, llovió diariamente con más o menos fuerza y a veces con violencia tan extraordinaria que me obligaba a estarme en la cueva por espacio de muchos días.

Durante aquel tiempo tuve la sorpresa de ver aumentar mi familia. Había lamentado mucho la pérdida de uno de mis gatos, al que suponía muerto o perdido, y no tuve la menor noticia de él hasta que para mi gran asombro apareció hacia fin de agosto acompañado de tres gatitos. Desgraciadamente con el tiempo se multiplicaron tanto que eran una calamidad, y me vi forzado a matarlos sin lástima o arrojarlos lejos de mi casa.

Desde el 14 hasta el 26 de agosto llovió incesantemente, por lo que me cuidé de salir, temeroso de mojarme. Comenzó a faltar alimento en mi prisión, pero aventurándome a salir dos veces, la primera maté una cabra y la segunda, justamente el 26, encontré una enorme tortuga que fue un regalo para mí. Regulaba mis comidas en esta forma: un racimo de pasas de desayuno, como almuerzo un pedazo de carne de cabra o tortuga, asado, pues por desgracia no tenía olla para hervirlo o guisarlo, y dos o tres huevos de tortuga a modo de cena.

Mientras estuve confinado por la lluvia trabajé varias horas diarias ensanchando mi cueva, cavando un túnel que desviaba poco a poco hacia un lado, hasta que vine a salir a la ladera de la colina y tuve una puerta que daba fuera de mi empalizada y me resultaba muy cómoda. Pero no me sentía con la tranquilidad de antes, porque hasta entonces mi morada había sido un recinto completamente cerrado, mientras que ahora cualquiera podía entrar por aquella puerta. No comprendía aún que el mío era un temor infundado, ya que el animal de mayor tamaño en la isla era la cabra.

30 de septiembre.— Llegó finalmente el triste aniversario de mi naufragio. Conté las marcas en el poste y vi que llevaba en la isla trescientos sesenta y cinco días. Consideré ese día como de ayuno, y lo dediqué a meditaciones religiosas.

Hasta entonces no había observado nunca el domingo, ya que olvidándome de señalarlos con una línea más grande, perdí la cuenta de cuáles eran los días.

Al sumarlos y comprobar que llevaba un año en tierra, dividí ese tiempo en semanas y consideré domingo el séptimo día de cada una, bien que hacia el final de mis cálculos di con un error de uno o dos días.

Poco después de esto noté que la tinta escaseaba, de modo que preferí emplearla con cuidado y sólo escribir los acontecimientos dignos de mención, sin llevar una prolija crónica de cada cosa.

La estación de las lluvias y la de sequía se alternaban regularmente y me habitué a dividirlas para tomar las necesarias precauciones.

Esto lo aprendí a costa de una de las experiencias más desalentadoras que puedan imaginarse. Ya he dicho que había recogido las pocas espigas de cebada y arroz que tan maravillosamente crecieran sin el menor cuidado y al azar; había unas treinta espigas de arroz y veinte de cebada, que consideré conveniente sembrar una vez pasadas las lluvias, cuando el sol se aleja del cénit declinando hacia el sur.

Cavé lo mejor que pude con mi azadón de madera un buen trozo de tierra, y dividiéndolo en dos partes planté el grano; mientras lo estaba haciendo se me ocurrió que no convenía sembrar todo porque acaso no era el momento propicio, de manera que planté sólo dos terceras partes de cada clase, conservando cuidadosamente el puñado restante.

Planté el grano.

Pronto tuve razones para alegrarme de mi prudencia porque no germinó ni un solo grano de los sembrados, pues sucediendo el período de sequía al de las lluvias aquella tierra no recibía suficiente humedad; sin embargo, cuando cambió la estación, vi nacer los cereales como si acabara de plantarlos.

Al advertir que la semilla no germinaba por causa de la sequía, busqué un terreno más húmedo para intentar otra siembra, y hallándolo cerca de mi nueva enramada lo cavé y en el mes de febrero, poco antes del equinoccio de primavera, le confié el resto de mi semilla. Con las lluvias de marzo y abril germinó muy bien, dándome excelente cosecha, pero como por temor a que también esos granos se perdieran había puesto aparte otra pequeña reserva, el producto fue muy escaso, apenas medio celemín de cada clase. Me bastaba, sin embargo, para saber exactamente cuándo debía sembrar el grano, y la posibilidad de obtener fácilmente dos cosechas anuales.

Mientras crecían mis sembrados hice un pequeño descubrimiento que después me fue harto útil. Tan pronto cesaron las lluvias y el tiempo se estabilizó —cosa que ocurría en noviembre— fui a visitar mi enramada, de la que faltaba desde hacía varios meses, encontrando todo en orden y tal como lo dejara al abandonarla. El círculo o doble empalizada no sólo estaba tan firme como antes sino que las estacas que cortara de algunos árboles de las inmediaciones habían echado raíces y ramas, iguales a las que produce el sauce al primer año de haber sido podado. Ignoraba el nombre de aquellos árboles que me habían provisto de tales estacas y me sorprendí grandemente, pero a la vez me alegró ver crecer los arbolillos, y traté de que todos se desarrollaran igualmente, podándolos lo mejor posible. Es difícil describir lo hermosos que se pusieron al cabo de tres años, tanto que a pesar de tener el círculo un diámetro de casi veinticuatro yardas, las copas se encontraban en su centro y daban una espesa sombra, bastante para abrigarme durante toda la estación de sequía.

Esto me decidió a cortar más estacas de la misma clase y formar con ellas un semicírculo arbolado en torno a mi empalizada, me refiero a la de mi primera residencia, cosa que hice en una doble hilera situada a ocho yardas de la antigua empalizada. Pronto crecieron tanto y cubrieron tan bien mi morada que hasta me sirvieron más adelante de defensa, como se verá.