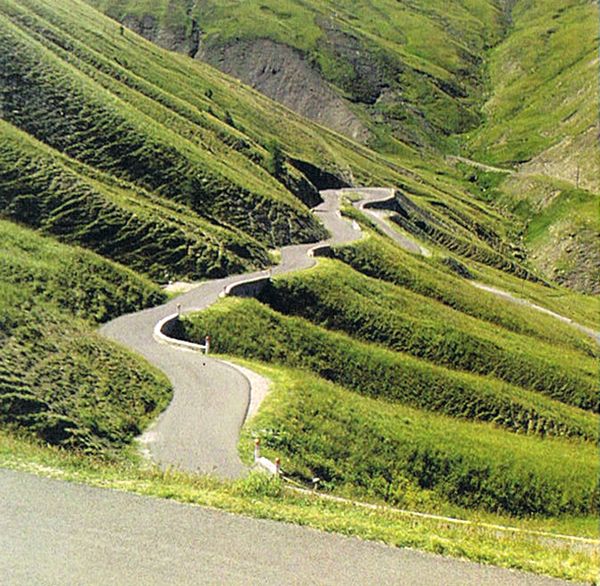

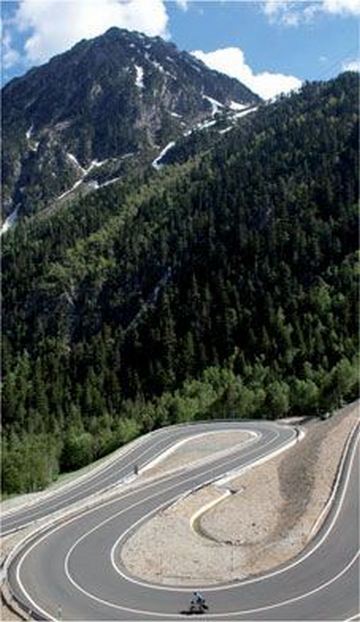

Integración de viejos caminos convertidos en carreteras al paisaje y su entorno, esencial para atraer el uso cicloturista y deportivo.

Cuenta la historia, y lo relatan fantásticamente Rafael Vallbona y Llorenç Pros en su libro «De Donostia a Portbou», ed. Proa, como empezó «casi» todo.

El Tour de Francia, la competición ciclista por etapas disputada a lo largo de la geografía francesa y otros países de su entorno durante tres semanas del mes de julio, empezó a celebrarse anualmente desde 1903. Sólo interrumpida desde 1915 a 1918 a causa de la Primera Guerra Mundial y desde 1940 hasta 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial.

Integración de viejos caminos convertidos en carreteras al paisaje y su entorno, esencial para atraer el uso cicloturista y deportivo.

El Tour de Francia de 1903 fue la primera competición ciclista por etapas de la historia. Anteriormente se habían realizado competiciones que cubrían enormes distancias, como el recorrido París-Brest de 1.200 km en 1891 o París-Burdeos de 576 km también en 1891. Sin embargo, fue el periodista francés Géo Lefèvre quién desarrolló la idea de crear una competición por etapas que transcurriera por parte del territorio francés. Así, el 1 de julio de 1903 el primer Tour de Francia comenzó en Montgeron, cerca de París, donde tomaron la salida 60 ciclistas que cubrieron la etapa inaugural de 467 km hasta Lyon. El recorrido constaba de seis etapas en un total de 2.428 km, casi tantos kilómetros como hoy en día pero en muchas menos etapas.

Henri Desgrange, ciclista y periodista deportivo francés, fundó en el año 1900 el diario deportivo L'Auto, junto con el Barón de Dion. La tirada del periódico no era demasiado buena y tenían que hacer alguna cosa para aumentarla. Así, en 1903, decidieron promover lo que hoy conocemos como Tour de Francia, tercer acontecimiento deportivo mundial, tras las Olimpiadas y los Mundiales de Fútbol. Y parece ser que la idea vino de uno de sus periodistas, Géo Lefèvre, de sólo 23 años, quien dijo que soltó la idea bruscamente porque se sentía bajo presión para decir algo en una reunión de crisis mantenida para resolver la pobre tirada del diario. Desgrange miró al tercer hombre allí presente, Georges Prade, y luego de nuevo a su joven periodista que contrató de un diario rival, Le Vèlo: «Si te he entendido bien, pequeño Géo, lo que estás proponiendo es un Tour de Francia», dijo.

Desgrange fue cauteloso y sugirió que él y Lefèvre almorzasen en el «Taverne Zimmer», en el «Bulevar de Montmartre». El café, ahora llamado TGI Viernes, está todavía allí y tiene una pequeña exposición para conmemorar la reunión. El asunto no fue mencionado hasta el café, al recordarlo Lefèvre, y lo más que dijo Desgrange fue que lo discutiría con Victor Goddet, el mánager financiero de L'Auto.

Pero Goddet quedó encantado con la idea, y ofreció a Desgrange a tomar cuanto dinero necesitase de la caja. L'Auto anunció la carrera el 19 de enero de 1903. Aunque a Desgrange le gustaba ser llamado «El padre del Tour», la idea no sólo no era suya sino que además estaba tan inseguro de la misma que permaneció al margen del primer acontecimiento en 1903 hasta que resultó ser, en contra de sus expectativas, un éxito. Cuenta la leyenda que Lefèvre, quien divulgó la carrera mientras viajaba en tren y bicicleta, fue cambiado repentinamente del ciclismo a otros deportes.

La promoción del Tour de Francia supuso un gran éxito para el periódico; la tirada subió de 25.000 ejemplares antes del Tour a 65.000 después del mismo.

En 1910, Henry Desgrange no estaba satisfecho del todo del funcionamiento del Tour. El periódico L'Auto, había aumentado las ventas hasta 200.000 ejemplares diarios durante los días de la prueba ciclista, el número de participantes había aumentado hasta los 150, de los cuales 55 la habían terminado. Sin embargo, el luxemburgués Nicolás Franz, había ganado 6 etapas, dominando completamente la competición y quitando emoción a la carrera. Desgrange necesitaba reinventar el Tour. Tenía que encontrar una nueva fórmula para relanzar la prueba. Nuevamente un colaborador suyo, Alphonse Steiner, fue quien se la proporcionó.

Alguien le había hablado —y ahí empezará nuestra particular historia de bicicletas, infraestructura y paisaje— de la región de Bigorre, en los Pirineos. Era un lugar conocido por sus aguas termales, lugar habitual de veraneo de la gente adinerada, y lugar con impresionantes e inhóspitas rutas de montaña de gran belleza. La zona era conocida por los lugareños como «El círculo de la muerte». La razón era bien sencilla: la presencia de osos devoradores de caballos, vacas y pastores. En el valle se comentaba sobre esqueletos humanos descubiertos en medio de la montaña. Esos puertos de montaña tan maravillosos y peligrosos, no eran otros que el Aubisque, el Tourmalet, el Aspin y el Peyresourde. Los cuatro grandes inseparables de la historia del ciclismo.

Cicloturismo de alforjas en Bagnères de Bigorre.

Así, en la primavera de 1910, Steiner visitó el lugar siguiendo instrucciones de Desgrange. El objetivo: llevar el Tour a los Pirineos para aumentar la emoción, y las ventas de periódicos. Steiner alquiló un coche y un chófer en la población de Eux Bonnes, al pie del Aubisque y se dirigió al Tourmalet por el camino abierto por Napoleón III en 1846. Como no podía ser de otra manera, a poco de alcanzar la cima, una tormenta de nieve impidió que el coche siguiera avanzando. Steiner mandó al chófer al pueblo y él siguió a pie, orientado por unos palos que delimitaban el camino. Cuentan que pasó la cima hundido en la nieve hasta la cintura. A las tres de la madrugada llegó a Barèges, más allá de Luz-Saint-Sauvere, justo donde Andy Schleck lanzó su duro ataque a Alberto Contador en el reciente Tour del 2010. Lo habían dado por muerto. Y ahí empieza «casi» todo. Tras calentarse y recuperarse, mandó el famoso telegrama a Desgrange: «He pasado el Tourmalet. Muy buena ruta. Perfectamente practicable. Firmado: Steiner». Así, cuando se presentó el recorrido de la octava edición del Tour de Francia que incluía la travesía de los principales puertos de los Pirineos, la carrera tan sólo contó 110 participantes en la salida.

Col d'Aubisque. Puerto que une los valles de Ossau y Arrens en el Departamento francés de los Pirineos Atlánticos. Primero fueron los pastos, los caballos y los caminos de carro. Luego las carreteras y la comunicación entre valles. Luego el paso del ciclismo deportivo. Hoy en día, el uso como vía de comunicación entre valles ha caído en desuso y son los cicloturistas los que cada verano confluyen en el puerto con los que siempre estuvieron ahí antes que las carreteras: los caballos.

La primera etapa de montaña del Tour comenzó en Bagnères-de-Luchon, otra población turística conocida por sus aguas termales, y acabó en Bayona después de escalar el Peyresourde, el Aspin, el Tourmalet, el Soulor, el Aubisque, el pequeño Osquich y varias cotas más sin importancia. Total, 327 kilómetros. Octave Lapize, que fue el ganador de la etapa con un cuarto de hora de ventaja sobre Lafourcade y que posteriormente también fue el ganador de la carrera, franqueó el Tourmalet en segundo lugar. Al pasar se encaró a los organizadores y les gritó tratándoles de asesinos. La etapa había empezado a las tres y media de la madrugada, y muchos participantes terminaron bien entrada la noche. Lapize tardó 14 horas en hacerla. El último clasificado, Georges Cauvry, tardó 22 y llegó a Bayona de madrugada. Desgrange había reinventado el Tour.

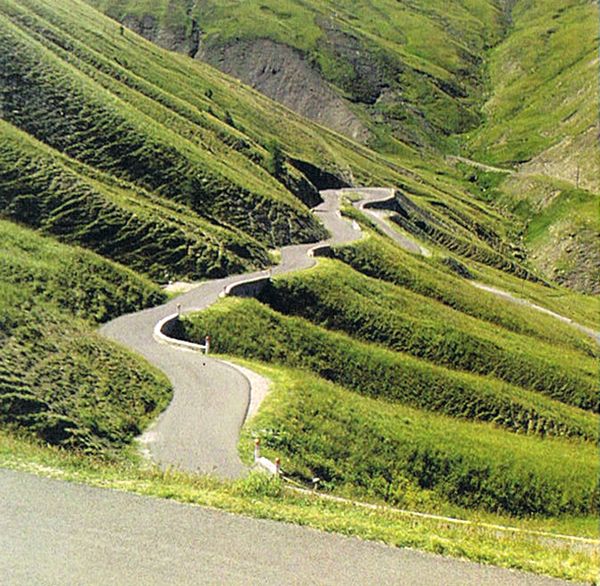

Subiendo el Col de l'Aubisque. El Tour se endureció enormemente con el paso por los puertos de montaña, a más de 2.000 metros de altura.

El relato periodístico de las heroicidades de los ciclistas de principios de siglo XX por los caminos de los Pirineos atrajo con fuerza el público. El diario L'Auto, patrocinador de la carrera y que relataba día a día el devenir de la competición, pasaba a vender 300.000 ejemplares cada día. Durante el Tour de 1923 vendió medio millón al día. La tirada récord alcanzada por Desgrange fue de 854.000, durante el Tour de 1933.

Camino del Col d'Aubisque (1.709 m) desde el puerto del Soulor, en el pirineo francés. Hoy en día se pueden apreciar prácticamente las mismas carreteras de finales del siglo XIX. Esas carreteras, hoy superadas por vías de alta capacidad y que unen las poblaciones del fondo de los valles, son usadas prácticamente en exclusiva por cicloturistas en periodo estival, estando prácticamente cerradas durante el invierno.

Esta bella historia resulta idónea para centrarnos en nuestra cuestión: la relación entre la bicicleta, las infraestructuras, los caminos y el entorno por donde éstas circulan. Si pensamos un poco en cuales son los parámetros principales que influyen al ir en bicicleta, rápidamente nos damos cuenta de que la calidad del pavimento y la pendiente son los que mandan.

Respecto al tipo de pavimento y su calidad la historia nos revela que hoy en día circulamos en bicicleta por pavimentos lujosos. Estos mismos puertos que Desgrange «descubrió» en 1910 no fueron asfaltados hasta los años 50. Los esforzados ciclistas rodaron durante décadas por carreteras sin pavimentar. Auténticos barrizales en la época de deshielo, justo cuando éstos podían ser transitados por la ausencia de nieve. Caso aparte corresponde al uso de la bicicleta todo terreno, abreviada BTT, que como su nombre indica, circula principalmente por caminos no pavimentados: pistas forestales, caminos carreteros, caminos estrechos, sendas, senderos e incluso «trialeras», auténticos «caminos» sólo aptos para los animalillos del bosque e intrépidos ciclistas provistos de buena técnica de bajada.

Caso particular de pavimento lo constituye el «pavés». Un tipo de pavimento muy utilizado para la pavimentación de caminos en las regiones lluviosas y que se ha convertido en un referente de las clásicas ciclistas de los Países Bajos, Bélgica y Norte de Francia. Tras caer en desuso con la aparición del automóvil, hoy, algunos de estos caminos están protegidos y se someten a minuciosas restauraciones con el fin de preservar el auténtico espíritu ciclista de finales del siglo XIX.

La pendiente es el parámetro que marca realmente las características ciclistas de un camino. Marca la dureza y las posibilidades de transitar con cierta comodidad o esfuerzo llevadero por determinado camino. La pendiente, a su vez, suele expresarse a través dos parámetros diferenciados: la pendiente media y la pendiente máxima.

La pendiente máxima es un parámetro que nos indica cierta dificultad localizada y se trata de un parámetro que «se ve». La pendiente máxima de un puerto la podemos apreciar en tal rampa o tal pequeño tramo. Habitualmente son dificultades localizadas y no representan mayor dificultad que lo doloroso que pueda significar superarlas. En los grandes puertos del Pirineo y de los Alpes puede llegar a alcanzar valores cercanos al 15% aunque siempre muy localizados. La pendiente máxima no es el parámetro más temido por ciclistas deportivos o por cicloturistas.

En efecto, es la pendiente media la temida. La pendiente media nos indica la dureza global de un puerto. No «se ve» localizadamente en ningún punto en concreto, pero está ahí, y se nota. Un cicloturista medianamente experto es capaz de distinguir la pendiente media de un puerto con un error del orden del 0,5%. Es un muy buen indicador del sufrimiento que deberá soportar un ciclista que quiera ascender a lo alto de un puerto.

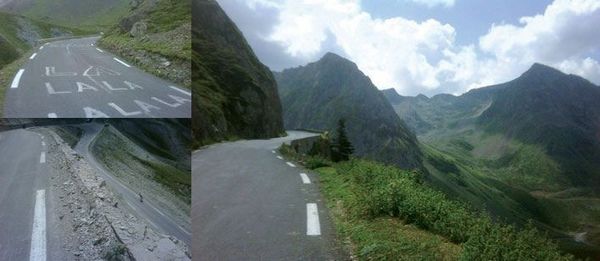

Ascensión al Tourmalet por Luz Saint Sauveur.

Las máximas pendientes medias de los grandes puertos de 1ª Categoría y «Fuera de Categoría» del Pirineo y de los Alpes suelen situarse «muy alrededor» del 7%. Valor mágico que marca aproximadamente la frontera entre los puertos duros y los muy duros. Claro está que la combinación con la pendiente máxima y con el valor que adopten otros parámetros como la longitud total, el desnivel acumulado o la misma altura de llegada nos mostrará definitivamente la dureza del puerto en cuestión. De hecho, existen diversos métodos que combinan varios de estos parámetros y que están orientados a proporcionar un valor de referencia para cada puerto. Así encontramos, dependiendo de la vertiente considerada, los siguientes ejemplos de pasos por puertos naturales: Aspin: 6,5%, Peyresourde: 6,6%, Tourmalet: 7,7%, Soulor: 8,0%, Aubisque: 7,7%, Pailhères: 7,9%, Mont Ventoux: 7,2%, La Madeleine: 7,4; Izoard: 6,7%.

¿Y de dónde sale entonces este número mágico del 7%? Para saber el porqué de ese 7% debemos remontarnos a los manuales y a las recomendaciones de trazado de finales del siglo XIX. Así, en el número 1.169 de la Revista de Obras Públicas, publicado en 1898, ya encontramos referencias a la «Determinación de la pendiente máxima que conviene para salvar grandes alturas en las carreteras». En el artículo se hace referencia a un artículo de M. Bonhomme publicado en el segundo semestre de 1897 en los Annales des Ponts et Chausées. Bonhomme, en el artículo en cuestión, y tras considerar a la vez los «gastos de construcción y de conservación que costean los contribuyentes y los intereses del público que utiliza la carretera» concluye: «una pendiente del 8% no presenta inconvenientes si se tiene cuidado de disponer, cada 200 o 300 metros, descansos constituidos por rasantes de 25 metros de longitud con pendientes del 3%. Se deben reducir también a este valor las pendientes de los lazos en los zig-zag y en las curvas de mucho desarrollo, porque en estos casos la mula de varas trabaja sola para arrastrar la carga». Y es que el tráfico no era otro que el tráfico de carros tirados por tracción animal, y los condicionantes eran los derivados de las características del sistema de tracción.

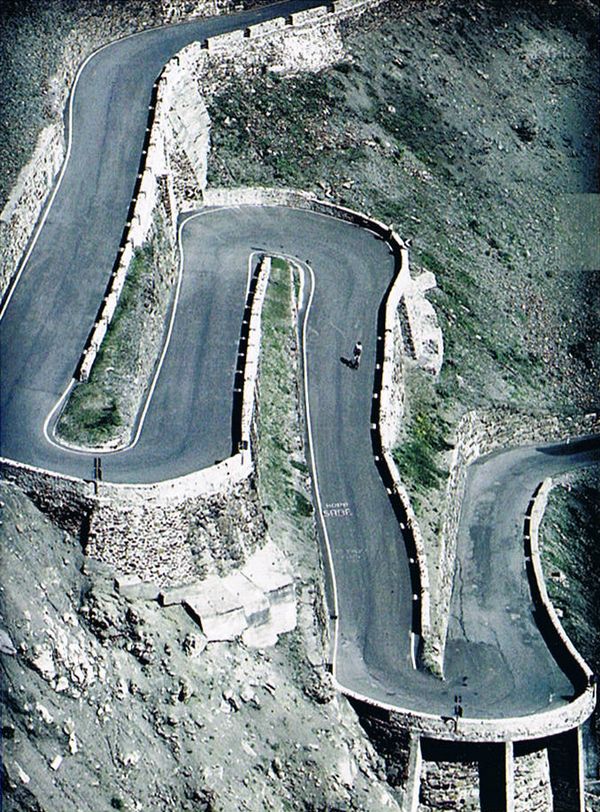

El Passo dello Stelvio, requirió grandes esfuerzos en infraestructuras en su época. Hoy en día, el transporte por carretera transita por las grandes autopistas y los túneles transalpinos.

Posteriormente, con la progresiva irrupción de los automóviles y los vehículos a motor en general, empezaron a plantearse de nuevo los aspectos relativos al trazado de carreteras. Así, José Clemente de Ucelay Isasi escribe en el número 1.971 de la Revista de Obras Públicas, publicado en 1913, un artículo titulado: «Las carreteras del porvenir». En el artículo, avanza el contenido de la memoria presentada por el Ingeniero de Caminos Federico Moreno Pineda, de la Jefatura de Obras Públicas de Gerona al concurso convocado por el Instituto de Ingenieros Civiles sobre el tema «Las carreteras del porvenir». En la memoria se detallan los parámetros básicos de una carretera y cuáles deberían ser sus valores de referencia, atendiendo a las nuevas demandas de tránsito por parte de: «peatones, ciclistas, ganados, caballerías y vehículos ordinarios». El autor, tras estudiar las potencias necesarias para poder circular por pendientes superiores a las ya habituales del 7%-8% como máximo para los vehículos de tracción animal, concluye que «deben conservarse las pendientes actuales», oponiéndose a automovilistas, constructores y a algunos ingenieros que pretendían aumentar la pendiente máxima al 8%.

También publicado en 1913, en el número 1.961 de la Revista de Obras Públicas, podemos encontrar otra referencia interesante. El artículo de Manuel Diz Bercedóniz, Ingeniero Jefe del servicio de carreteras pirenaicas, titulado «Carreteras de Montaña» donde se confirma y recomienda el 8% como máximo para pendientes longitudinales de carreteras de montaña. Y así, hasta nuestros días. Hoy por hoy, la normativa de trazado vigente, aprobada en 1999 es muy clara y fija valores para las pendientes máximas en función de la velocidad de proyecto y de la tipología de vía. En el caso que nos ocupa, el de las carreteras con entorno suficientemente agradable para ser transitadas en bicicleta, debemos fijarnos en la tipología de «carreteras convencionales» y quedamos con los valores máximos expuestos: entre un 4% y un 7%, en función de la velocidad de proyecto. En casos excepcionales puede llegarse a inclinaciones máximas entre el 5% y el 10%. Así, en el caso particular de una carretera convencional de montaña, con velocidad de proyecto de 60 km/h la pendiente máxima se deberá situar entre el 6% y el 8% para casos excepcionales.

Bajando el Puerto de la Bonaigua, entre la Val d'Aran y el Pallars Sobirà en el pirineo de Lleida. Aún hoy, podemos ver infraestructuras modernas adaptándose a la topografía como lo hicieron las primeras carreteras de principios del siglo XX.

Se trata, pues, de un valor muy estable a lo largo del tiempo. Eso se refleja también en las pendientes medias de las numerosísimas ascensiones durante las prueba ciclistas a estaciones de invierno. Así encontramos también pendientes medias cercanas al 7% en esos trazados más modernos, construidos en la segunda mitad del siglo XX: Luz-ardiden: 7,4%, Hautacam: 7,0%, Plateau de Bonascre: 7,3% y Plateau de Beille: 7,9%.

Por último, no podemos olvidarnos de la seguridad. El ciclismo requiere de condiciones de seguridad. Las infraestructuras deben de tener unos parámetros de trazado y pavimentación adecuados, y el entorno ser amable; pero además el recorrido ha de ser seguro. En este sentido existen experiencias muy interesantes y novedosas que buscan, a partir de una mejor gestión de las infraestructuras el uso seguro de éstas por parte de todos sus usuarios. Un ejemplo de ello es el proyecto del Gobierno Vasco conocido como «Carreteras Compartidas». Este proyecto persigue un uso compartido de las carreteras convencionales en función de la hora y del día de la semana. Así podemos encontrarnos con carreteras que de lunes a viernes se utilizan prácticamente para el transporte de viajeros y mercancías en vehículos a motor y que el fin de semana son usadas preferentemente por ciclistas, adaptándose los vehículos a motor a velocidades muy reducidas, compatibles con la velocidad de los ciclistas. Otra experiencia interesante es la de las «Ciclo-rutas seguras», impulsada por algunos ayuntamientos. Se trata de herramientas «online» que ayudan al ciclista a calcular previamente un recorrido «seguro», en el sentido de menor conflictividad con otros tránsitos, en función del lugar de salida y llegada deseados.

Bello ejemplo de gran puerto: el Passo dello Stelvio, que une las localidades de Pratto Stelvio (Trentino-Alto Adige) y Bormio (Lombardía), superando más de 1.800 m de desnivel para alcanzar los 2.758 m de altura. Se trata de uno de los grandes puertos de montaña europeos. Hoy en día sólo es utilizado desde el punto de vista turístico. Tiene un gran atractivo ciclista.