El estado de las comunicaciones terrestres en Centro Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX era muy precario a consecuencia del período de declive iniciado tras la Edad Media. La red, muy anticuada y deficiente, estaba constituida por antiguos y tradicionales caminos heredados de un pasado decadente. Muchas de las comunicaciones carecían de cualquier tipo de mantenimiento. Eran caminos enfangados en época de lluvia y polvorientos en las épocas secas. Esta situación en la red de comunicaciones terrestres tuvo una influencia muy negativa en los sistemas de transporte que se basaban en el caballo —para itinerarios de largo recorrido— o en carros tirados por bueyes —para el corto recorrido—. A su vez, los carros estropeaban aún más los caminos con sus ruedas y pesadas mercancías, ya que la inmensa mayoría de caminos estaban construidos con firmes de tierra.

Las primeras mejoras fueron iniciadas por los monarcas franceses a lo largo del s. XVIII que impulsaron una cierta reforma de las comunicaciones adoquinando algunos caminos principales al objeto de facilitar la movilidad de carros ligeros. La incipiente mejora de las comunicaciones tuvo una tímida influencia positiva en el transporte y se inició una cierta afición a los viajes por parte de una minoría. Las mejoras más significativas vinieron a partir del s. XIX, gracias a Napoleón, que dotó a Europa de una cierta red de caminos para trasladar a sus tropas rápidamente de un punto a otro. De todas formas, salvo cerca de las grandes ciudades, la inmensa mayoría de ellos estaban sin empedrar.

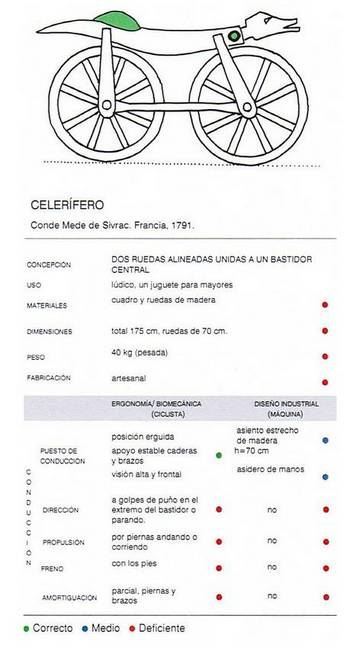

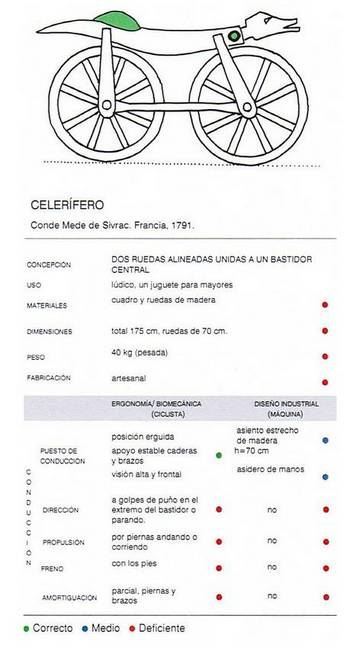

Las primeras experiencias relacionadas con el mundo de la bicicleta de que se tiene constancia, aparecieron en Francia en plena Revolución. Algunas personas empezaron a experimentar con una especie de juego consistente en deslizarse por una pendiente sobre dos ruedas: el artefacto se llamó «celerífero».

El celerífero consistía en un bastidor de madera, en general en forma de cuerpo de caballo u otro animal, en cuyas patas delanteras y traseras giraban dos ruedas de madera de unos 70 cm de diámetro. Se conducía sentado sobre un asiento dispuesto en el bastidor, provisto de dos asideros para las manos. El vehículo era accionado por el apoyo y empuje alternativo de los pies sobre el suelo, y para cambiar de dirección había que parar o golpear violentamente con el puño la cabeza del caballo.

Es el predecesor directo de la bicicleta, pero el celerífero no era una bicicleta puesto que carecía de dirección y de mecanismo de tracción. Era una máquina para realizar pequeños desplazamientos, bajar alguna pendiente o pasear por el parque.

Fue construido por el conde francés Mede de Sivrac en 1790 y fue adoptado por la nobleza y las clases altas como juego. Se trataba de un juguete y una diversión de ricos. Por tanto, el celerífero no nació como un modo de transporte en sí, sino como un juguete de mayores. Con anterioridad existían juguetes para niños accionados con ruedas para facilitar el desplazamiento, en realidad representaban animales de madera dotados de movimiento incipiente de imitación. Esta necesidad de movimiento, desde el punto de vista tecnológico, sólo se podía resolver de forma fácil con el concurso de la rueda, por tanto el binomio de artefacto para desplazarse y rueda, empezó a tomar cuerpo, desde aquel momento hasta nuestros días.

Al margen del interés por las máquinas y el dominio del medio —tierra, agua, aire— expresado con toda claridad en los documentos del Códice Atlántico de Leonardo da Vinci, no es hasta 1696, año en el que aparece un tratado llamado Recreaciones Matemáticas y Físicas del francés Jaques Ozanam, cuando vuelven a aparecer propuestas y diseños concretos de «carros propulsados por tracción muscular». Es decir, que el incipiente interés por los vehículos de propulsión humana no nace hasta finales del s. XVII. Surgen multitud de diseños de artefactos de cuatro ruedas movidos por tracción humana que no llegan a cuajar, entre otras cosas porque el punto de partida era el carruaje, es decir, un artefacto demasiado pesado y grande como para ser movido eficientemente por las piernas de un hombre.

En 1817, unos 120 años después de la publicación del tratado de Jaques Ozanam, es cuando el barón alemán de Karlsruhe, Drais von Saverbronn, ingeniero agrónomo forestal (1785-1851), después de varios intentos fallidos de vehículos de cuatro ruedas, cambia completamente la filosofía de estos diseños y se pone a trabajar en una idea que a la postre será determinante para la historia de la bicicleta. En lugar de intentar mover con palancas y transmisiones las ruedas de un pesado carro, lo cual no parecía tener muchas ventajas en relación a las prestaciones que ofrecían los caballos, el barón tal vez intuyó que el movimiento más efectivo y práctico que el hombre podía ejercer para auto-transportarse, era hacer el mismo que los caballos; es decir, correr, pero no correr de cualquier manera, sino correr asistido por una máquina con dos ruedas. La idea era mejorar el rendimiento de la zancada humana con la participación de la rueda que conseguía, por un lado alargar el recorrido del impulso y por otro ofrecer un cómodo punto de apoyo del corredor entre el intervalo de cada zancada. Aplicó el principio de que en el gesto de caminar o correr, se pierde energía subiendo y bajando el centro de gravedad al cuerpo; sin embargo con una máquina de ruedas esto no ocurre ya que el «corredor» va sentado a una altura constante, por lo que el barón intuía que se solucionaba con menor esfuerzo la propulsión, consiguiendo así un movimiento más rápido que corriendo a pie, ejerciendo la misma fuerza. En la práctica el barón vio que cuesta arriba conseguía una velocidad equiparable a la de un hombre caminando a paso ligero. En llano conseguía una velocidad similar a la de un carro y cuesta abajo, ligeramente más rápido que un caballo al galope.

Había inventado la «laufmaschine» —máquina de correr a pie— o «draisiana» y dos fueron las ideas clave: la primera, la ocurrencia de poner una rueda delante de la otra unidas por un bastidor a una distancia de una zancada, que obviamente es la distancia para conseguir la estabilidad equivalente a una persona que corre. La segunda, la concepción simétrica del artefacto para que se adaptara a la ergonomía del corredor y al ciclo del movimiento de impulso alternativo con ruedas de 70 cm de diámetro, que es la altura sobre el suelo del corredor sentado. La «draisiana» parada tenía 4 puntos de apoyo: dos pies, dos ruedas. Y, en movimiento 2/3 puntos: dos ruedas y un pie alternativamente. La fase de salto entre zancadas que se da en el corredor, en el caso de esta bicicleta, lo ofrecían las dos ruedas con el avance como respuesta al impulso de la zancada inmediatamente anterior. Durante este recorrido, de varios metros era del todo imprescindible mantener el equilibrio, ese equilibrio solo podía conseguirse variando adecuadamente la dirección de las ruedas para compensar las acciones de fuerzas desequilibrantes.

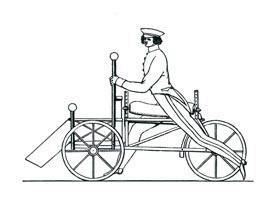

Recreación ambientada en la época, de un soldado uniformado conduciendo una draisiana.

La necesidad de este mecanismo surge directamente de la experiencia de correr con esta bicicleta, puesto que es imposible progresar montado en ella a no ser que se utilicen las zancadas además de para progresar, para «corregir» los desequilibrios laterales que inevitablemente aparecían. Esta forma de conducción le debió parecer al barón inadmisible puesto que las ventajas iniciales conseguidas por el aumento de la distancia recorrida en cada zancada se perdían de golpe, pues el pie y el cuerpo debían hacer continuos extraños para corregir los desequilibrios permanentes. Por tanto, el mecanismo de dirección nació para poder dar continuidad y fluidez al movimiento generado por las zancadas, convirtiendo la experiencia de desplazarse en la «draisiana» en algo efectivo y agradable. Para circular en línea recta bastaba con alternar micro giros de forma adecuada a izquierda y a derecha de naturaleza equilibrante y conseguir un desplazamiento satisfactorio. A su vez, la huella estrechísima de la máquina de correr consecuencia del diseño de dos ruedas alineadas, permitía escoger el mejor trazado de un camino de ancho dimensionado para los carros, lo cual permitía una cierta mejora en el desplazamiento pudiendo esquivar baches y huir de los charcos. Funcionaba bien en los caminos llanos y de firme duro o adoquinado. Funcionaba mal en caminos muy pedregosos, blandos, arenosos o de fuertes pendientes. Los objetivos que persiguió el barón con su diseño se cumplieron parcialmente. Conseguir igualar o superar en velocidad a la tracción animal, al menos en llanos, en los que conseguía medias de 12,5 Km/h, frente a los 15 Km/h que alcanzaba el caballo a trote. No depender del animal para el trabajo de propulsión y así superar los inconvenientes de un animal perezoso o enfermo, el suministro de comida, los obligados descansos y en época de guerra, no depender de la escasez de animales y forraje. No obstante, el invento no acabó de cuajar. Era carísimo, en cierto modo peligroso, al alcance de unos pocos privilegiados que la usaban como entretenimiento y no como una verdadera máquina de transporte.

El barón construyó algunos modelos para los nobles europeos. Intentó introducirlo en Inglaterra, donde solicitó ayuda. Para convencerles ideó una carrera de 50 Km entre una «draisiana» y un caballo; la apuesta la ganó el barón. Después se asoció con unos empresarios ingleses, pero no funcionó, en parte por la competencia de las imitaciones. El servicio de correos prohibió su utilización por el excesivo gasto de suelas de zapato de los carteros. En Francia el interés por la maquina decayó.

Desde el punto de vista tecnológico, la «draisiana» estaba construida de madera en su práctica totalidad, con la única excepción de los ejes de hierro de las ruedas, las llantas y alguna otra pieza en la dirección o elementos auxiliares menores; todo ello pesaba más de 45 Kg. Para mitigar los impactos en la columna vertebral consecuencia del inevitable traqueteo consecuencia de la rudimentaria construcción, el barón Karl von Drais colocó un asiento mullido sobre el bastidor, siendo este el primer componente de la bicicleta que ha mantenido más o menos su diseño inicial hasta nuestros días. Para frenar, la «draisiana» tenía un dispositivo de palanca de fricción en la rueda trasera accionada manualmente.

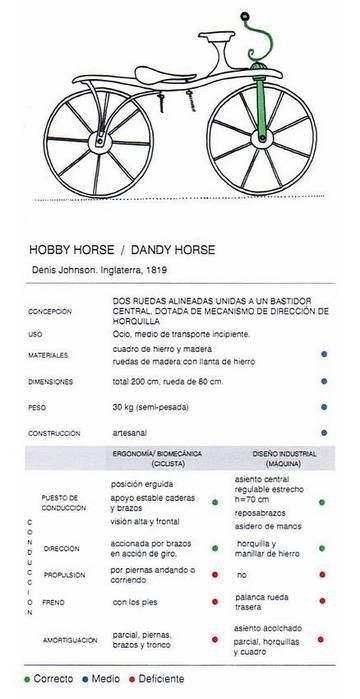

Este invento en cierto modo poco útil y sin ningún futuro, fue adquirido por un empresario inglés, Denis Johnson, que apostó por él e introdujo una serie de mejoras encaminadas a hacerlo más ligero, rápido y maniobrable, lo llamó «hobby-horse» o «dandy-horse» (caballo entretenimiento), lo dotó de un diseño más efectivo, operó con licencia de Drais y registró la patente.

Tal como se observa en la ilustración el «hobby-horse» es una draisiana mejorada. En la comparación entre ambos, se hace evidente que se ha sometido a la antecesora a un proceso de reajuste y redimensionamiento de todos sus elementos, en aras, como ya se ha comentado, de una mayor eficiencia.

De los aproximadamente 45 kg de la draisiana se pasa a unos 30 kg. Las ruedas de mayor diámetro, de ocho radios a 10 radios más delgados, la horquilla de la dirección metálica y delgada, eliminando el aparatoso plano de giro de la primera draisiana, manillar de madera y hierro, vainas traseras de platabandas de hierro, sillín muy mullido y regulable en altura con dos «espárragos» y palomilla. También construyó un modelo para mujeres. Johnson construyó, más o menos en serie, unas 400 unidades de forma artesanal del «hobby-horse» y consiguió incluso organizar una escuela de conducción y las primeras carreras.

No obstante, el invento no cuajó entre la sociedad y permaneció en el olvido durante unos 50 años. Todos los esfuerzos se volcaron en el desarrollo de diferentes mecanismos de transmisión de fuerzas y en el diseño de diversos vehículos de más ruedas que, con mayor o menor fortuna, incorporaban brazos, palancas, bielas.

En 1821 un inglés llamado Lewis Compertz dotó a una «draisiana» de tracción delantera; los brazos movían una rueda dentada que a través de un piñón proporcionaba tracción en la rueda delantera.

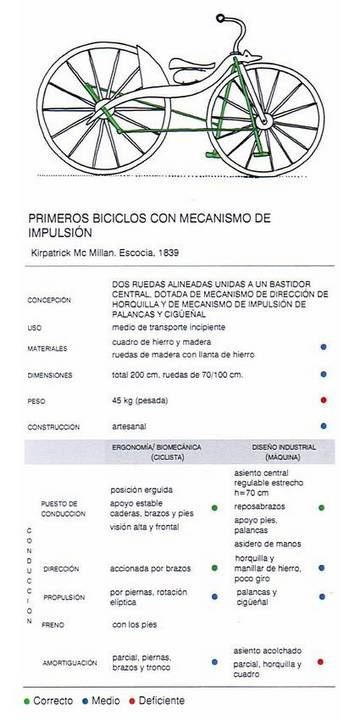

En 1839 se tiene constancia de un vehículo de dos ruedas accionado por palancas en la rueda trasera. Se trata de una «hobby-horse» con un cigüeñal en el eje de la rueda trasera conectado a dos barras horizontales colgadas del bastidor a la altura de las rodillas del ciclista. Este mecanismo permitía, con un sencillo balanceo alternativo de piernas hacia adelante y hacia atrás, la propulsión necesaria para mover el cigüeñal de la rueda trasera, y por tanto impulsar el vehículo hacia adelante, e incluso detenerlo.

El invento se atribuye a Kirpatrick McMillan, herrero escocés, seguramente inspirado en las bielas y en la máquina de vapor de Stephenson, no se preocupó por difundir y comercializar el invento. Simultáneamente, Gavia Dalzells idea un mecanismo similar y Thomas McCall en 1860 construye una verdadera bicicleta que se encuentra en el Museo de la Ciencia de Londres.

La incorporación de cigüeñal accionado por palancas en los pies supuso una auténtica revolución en el diseño de vehículos de dos ruedas, puesto que se ponía fin a una gran limitación del impulso ejercido a zancadas ya que, por una parte, la efectividad de la zancada decrece con la velocidad del vehículo hasta el punto de que es inútil seguir corriendo a partir de cierta velocidad, ya que es imposible biomecánicamente hablando, añadir más impulso. Por otro lado, a partir de cierta velocidad, el impulso por zancada pierde efectividad, pues no es posible conseguir un apoyo firme, y, por tanto transmitir la totalidad de la fuerza ejercida por la pierna, sin hablar de que en caminos con firmes irregulares habría que contar con un considerable porcentaje de zancadas mal ejecutadas.

Todas estas limitaciones desaparecieron con el nuevo invento, ya que el impulso ejercido por las piernas y transmitido a la rueda trasera vía cigüeñal, se aprovechaba íntegramente, y no dependía tan directamente de la velocidad del vehículo, ya que la geometría del cigüeñal, barras, etc., estaba adaptado al ciclo de pedaleo del ciclista, una primera idea de desarrollo. Sin embargo, esta primera bicicleta propulsada con palancas, tenía al menos dos problemas. El primero, que el impulso se conseguía mediante balanceo horizontal de las piernas, gesto ergonómicamente posible; sin embargo biomecánicamente es poco eficiente. El segundo problema, la cierta incompatibilidad entre propulsión y giro. En definitiva, si bien la idea de levantar los pies del suelo, apoyarlos en palancas, constituyó un gran avance en la concepción de la bicicleta, esta solución constructiva en concreto no prosperó por ineficiente, pero sentó las bases de la tracción directa a pedales conectados al eje de la rueda, mecanismo mucho más sencillo y eficiente que su predecesor.

La evolución de la bicicleta, tras la incorporación de un mecanismo de tracción a base de cigüeñal y palancas del 1839 continuó sin cesar unos quince años más en Europa, dando lugar a varios intentos más o menos afortunados de tracción de pedales.

En 1853, Philipp Moritz Fischer, alemán fabricante de instrumentos y padre del fundador de la industria alemana de bolas de acero y cojinetes, acopló unos pedales a la rueda delantera de una bicicleta que utilizaba para visitar a sus clientes. Nunca se interesó por la difusión del invento, quedando ésta bicicleta olvidada sin influir en la futura evolución del sector.

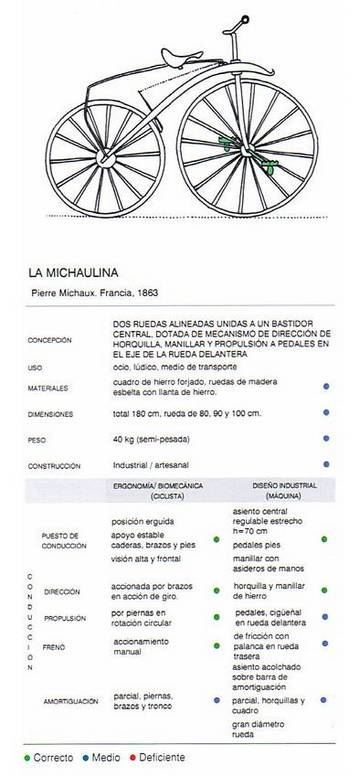

En 1862, Karl Kech, alemán también, acopló unos pedales a la rueda delantera, pero tampoco difundió el invento. En Francia otras personas tienen la misma idea a la vez. En 1861 el carrocero Pierre Michaux de Paris recibe una «draisiana» para reparar. Una vez lista, su hijo quiso probarla y cuando la observaba, moviéndose con dificultad, pensó que podría acoplar unos pedales de forma similar a los de las máquinas de afilar existentes.

En 1863, el herrero y carrocero Pierre Lallement tuvo la misma ocurrencia que Michaux, acopló unos pedales a una «draisiana» comprada de segunda mano, y se fue a París, al Boulevard Saint-Martin, para mostrar su invento.

Al parecer Michaux y Lallement se conocieron ese año y decidieron colaborar. Un año después Pierre Lallement se asoció con James Carrol para fabricar la bicicleta en América y, en 1866, se le concedió la patente americana, resultando un fracaso. En 1869 Pierre Michaux, construye en París la primera fábrica de biciclos.

En aquel momento en Europa muchos inventores se lanzaron al diseño y consecución de diferentes prototipos de bicicletas, pero sólo Pierre Michaux consiguió el suficiente grado de desarrollo y perfeccionamiento para producir en serie la bicicleta.

«Para inventar algo es necesario poseer una imaginación creativa y algo así como una genialidad sin prejuicios. El llevar a término una idea de manera consciente, corrigiendo el borrador inicial hasta la perfección, impone un pensamiento analítico, una inteligencia práctica y, con frecuencia una terca perseverancia. Convencer a los demás del resultado del trabajo, a efectos de vender el producto provechosamente, exige habilidad psicológica, rapidez para los negocios, y perspicacia de empresario».

Historia de la bicicleta. Max J. B. Rauck, Gerd Volke, Félix R. Paturi

La fábrica de Michaux construyó en 1861 dos modelos de prueba; en los tres años siguientes 142 unidades. En 1865 llegó a las 400 unidades. Se vendían bajo pedido a los clientes más importantes: el príncipe Luis Napoleón y el duque de Alba se paseaban con dos «michaulianas». Se presentó en la Exposición de París de 1867 y todo ello contribuyó a difundir el invento e incrementar las ventas.

Recreación ambientada en la época de un soldado uniformado junto a una michaulina.

El boom de la bicicleta tiene lugar en 1869. Se crean clubs de ciclismo y escuelas de conducción, aparecen revistas y prensa especializadas, tiene lugar la primera carrera multitudinaria de gran distancia: 300 ciclistas corrieron la París-Rouen de 124 Km, en la que se consiguió una media de 12 Km/h.

Los modelos fabricados en la factoría de París estaban construidos de hierro forjado, de cuadro cruzado. Las ruedas de madera, bastante afinadas, con llantas de acero. Se producían tres tamaños de rueda delantera 80, 90 y 100 cm de diámetro, longitud de bielas regulable, pedales con contrapeso, dotados de un ingenioso sistema de auto engrase.

En 1869 Pierre Michaux inaugura la segunda fábrica de bicicletas con 500 trabajadores que montaban 200 bicicletas al año. La bicicleta constaba de cuadro de hierro forjado, ruedas de madera con radios esbeltos, llantas de hierro, asiento de cuero regulable montado sobre un arco de amortiguación, freno de fricción accionado por cable al girar el manillar y tres medidas de rueda delantera. Toda la bicicleta tenía un peso aproximado de unos 40 Kg.

La demanda interna de bicicletas empezó a crecer exponencialmente y Francia no fue capaz de atenderla. Algunos empresarios emprendedores de Inglaterra se aventuraron en el negocio, en particular la «Coventry Sewing Machine Company», fábrica de máquinas de coser que apostó por adaptarse a la construcción de bicicletas. En 1869 logró construir 400 unidades que estaban destinadas al mercado francés, pero aquel año estalló la guerra franco-prusiana bloqueándose las exportaciones, así que a 400 «michaulinas» inglesas se tuvieron que vender en Inglaterra, cosa que fue fácil y así se puso la simiente de lo que sería la nueva industria de bicicletas ahora liderada por Inglaterra.

Los ingleses, inicialmente, no aceptaron de buen grado el invento francés, denominaban a la «michauliana» como la «french bicycle» o peor aún la «boneshaker» (sacude-huesos) debido a lo incómodo de una conducción sobre firme irregular por falta de amortiguación efectiva. También eran lentas, ya que la tracción directa permitía que por una vuelta de pedal se avanzase solo 3,14 m —pensemos que en las bicis actuales una pedalada equivale a unos 9 m—. También estas bicicletas eran muy peligrosas en las curvas.

W F Reynols y J. A. Mays construyen el modelo «phantom», bicicleta ligera y atractiva. Cuadro de varillas de hierro articulado, llantas de madera con neumáticos de hierro y, por primera vez, unidos al buje con alambre pretensado. La patente inicial, datada en 1802 a cargo de George Frederick Bauer, no encontró aplicación práctica hasta 1869.

En Alemania —también debido a la guerra franco-prusiana— la industria de la bicicleta no pudo desarrollarse. En EE.UU. Pierre Lallement solicitó la patente, que le fue otorgada en 1866, pero fracasó estrepitosamente por la enorme competencia de patentes diversas. En 1870, casi 1.000 modelos distintos trataban de abrirse camino en los EE.UU., entre las cuales destacó la de Thomas R. Pickering construida con tubo de acero muy ligero, asiento con amortiguadores de muelles y de precio inferior a la de Lallament.

Se empezaron a producir bicicletas con ruedas de goma maciza con incipientes frenos de zapata. Se experimentó el mecanismo de rueda libre incorporado al buje de la rueda delantera.

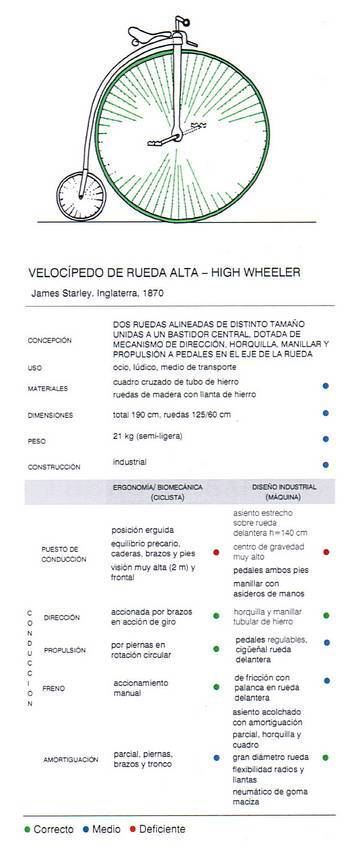

En párrafos anteriores, hemos relatado el origen, en cierto modo casual de la industria de la bicicleta en Inglaterra, a partir de la «reconversión» de una fábrica de máquinas de coser, la «Coventry Sewing Machine Company» con las 400 bicis que nunca vieron territorio francés. El posterior desarrollo de la siguiente bicicleta estuvo protagonizado por el inglés James Starley. Nacido en el seno de una familia granjera, pasó los primeros años de su vida trabajando duramente en las labores del campo; sin embargo sus inquietudes se centraban en los inventos. Con una imaginación desbordante y gran creatividad, ideó artilugios mecánicos para mejorar los trabajos del campo, que nunca fueron tenidos en cuenta por su familia. Cansado, se fue de casa y decidió emplearse como jardinero y como reparador de relojes.

En el hogar donde trabajaba apareció una cara, moderna y sofisticada máquina de coser para la mujer de la casa, que nunca llegó a funcionar correctamente. Starley con su innata habilidad para entender las máquinas la reparó. Al poco tiempo ya trabajaba como mecánico en la fábrica de máquinas de coser. Su insaciable interés por este artilugio le llevó a mejorar el diseño de éstas incorporando el accionamiento a pedal, eliminando el volante manual que la hacía girar; de esta forma ideó una máquina de coser en la que podían utilizarse las dos manos para manipular la tela.

Sin embargo la fábrica de máquinas de coser sufrió una pérdida de ventas preocupante, de forma que como ya hemos explicado, los responsables de la fábrica decidieron aventurarse en la construcción de bicicletas, a 400 michaulinas. Una de ellas cayó en manos de Starley, que seducido por la nueva máquina, la probó, estudió y diseccionó; al poco tiempo ya tenía un prototipo completamente revolucionario, se centró en quitarle peso, mejorar la conducción, la comodidad y el diseño. De ésta forma surgió el modelo del velocípedo de rueda alta «Ariel», que en 1871 costaba 8 libras, más o menos 2.000 € actuales.

Constaba de una serie de mejoras importantes como una mejor tracción de la rueda delantera de 128 cm de diámetro, cosa que permitía avanzar a mayor velocidad; una pedalada de 3.93 m frente a los 2,83 m de las bicis anteriores. Para llevar a cabo la construcción de ruedas de gran diámetro con buenas prestaciones y poco peso, fue necesaria la sustitución de los radios de palo de madera de las ruedas por radios de alambre tensado. Fue el inglés Theodore Jones quien en 1826 patentó el invento, pero no fue hasta 1869 cuando se aplicó a la primera bicicleta modelo Phantom.

Una mejora también trascendental fue la incorporación en 1869 de los cojinetes que partir de 1890 se incorporaron a los pedales. Cuadro cruzado de tubo de hierro, neumáticos de goma maciza, llanta de hierro y radios de alambre de acero que se tensaban girando el buje de la rueda y mejoraban el comportamiento de la misma. También perfeccionó un mecanismo de freno de fricción y pedales regulables adaptables a la talla del ciclista.

Para desbancar a todas las «michaulianas» del mercado, Starley ofreció un biciclo más rápido, más ligero y más cómodo con un diseño distinguido y refinado. Para ello organizó una carrera de Londres a Coventry, 96 millas que se cubrieron en medio día. Al poco tiempo aparecieron más de 60 fabricantes que ofrecieron 300 modelos diferentes. Sin embargo, no todo eran ventajas. El principal problema eran las caídas, que se ocasionaban por llevar el centro de gravedad muy alto y adelantado; bastaba una pequeña piedra para catapultar al ciclista por delante, causándole daños graves con frecuencia. Esta circunstancia obligó a las autoridades de algunas ciudades a prohibir su circulación.

Fue considerado un vehículo que otorgaba prestigio social, algo similar a nuestros actuales coches deportivos. Eran distinguidos, estaban de moda y eran muy utilizados por los snobs. La conducción sobre-elevada los hacía muy visibles y llamativos, con un gran desarrollo en los detalles con los últimos avances tecnológicos en frenos, asientos de seguridad, bujes con cojinetes de bolas, bocinas, pedales regulables, lámparas nocturnas y un largo etc.

Es la época en que se inician las carreras de largo recorrido, se popularizan en cierto modo las excursiones en biciclo de un día y los viajes largos. Nace el turismo.

Thomas Stevens dio la vuelta al mundo en velocípedo entre el 1884-1886. En 1878 James Starley construyó para la Exposición de París el más grande de los velocípedos, de 2,50 m de diámetro y 70 Kg, el «Xtraordinary,» con la pretensión de demostrar que era posible con la tecnología de los radios de alambre de acero construir ruedas de tamaño extra grande sin comprometer la resistencia de la rueda. Llegó a un callejón sin salida, pues ya no era posible continuar ese diseño por exceso de tamaño, peso y dificultad de conducción, además del bajo nivel de seguridad y alto coste. Había que dirigir los esfuerzos hacia los mecanismos de transmisión.

El final de la era del biciclo coincidió con la proliferación de todo tipo de modelos de triciclos que tenían la ventaja de una conducción más segura, posibilitaban llevar varios ocupantes y carga. Sin embargo, no acabaron con el biciclo, posiblemente, porque al pesar 50 kg eran más lentos. En 1877 James Starley ideó el engranaje diferencial para triciclos, que más adelante fue adoptado por el automóvil. Asimismo, se conciben artefactos de todo tipo: monociclos de ruedas paralelas, monociclos jaula, bicicleta sobre hielo, sobre agua, etc. Muchos de ellos inventos absurdos que no tuvieron futuro alguno. 1880 fue el año de la hegemonía de los biciclos, el mercado europeo estaba lleno de infinidad de modelos. No obstante unos años después del 1869, Guilmet-Meyer ideó la bicicleta segura que no tuvo ningún éxito.

El mismo Starley ideó un mecanismo de transmisión que permitía doblar el número de vueltas de la rueda por cada pedalada, lo aplicó a un prototipo, pero no tuvo éxito, seguramente por el coste, que aumentaba en un 50%. Lo que estaba claro es que era necesario disminuir el tamaño de la rueda delantera, recuperar una posición más centrada y baja entre ruedas por motivos de seguridad y estabilidad, sin por ello perder eficiencia en la transmisión a pedales.

En 1877, el francés Rousseau en Marsella ideó un biciclo de rueda delantera menor accionada por doble cadena denominado «sur» seguro. La rueda giraba 3 veces por cada 2 pedaladas; no obstante, el invento no prosperó en Francia pero sí lo hizo en Inglaterra, donde se construyó un modelo análogo al de Rousseau.

William Hilmann, colaborador de James Starley conocía las ventajas del nuevo prototipo y pensó que la mejor propaganda para lanzarlo al mercado era demostrar que era más rápido que los biciclos anteriores. Para ello organizó una carrera de 100 millas en Berkshire, Inglaterra; contrató al mejor corredor George Smith y estableció el record mundial de velocidad, 160 km en 7 horas a 22,8 Km/h. Era el año 1884. Al día siguiente se dispararon las ventas de este modelo de biciclo seguro con mecanismo de tracción a cadena: la «kangaroo». Se produjo un giro definitivo en el mundo de la bicicleta, el interés del mercado se centró en las bicicletas de tracción a cadena.

El diseño de la «kangaroo» como puede verse todavía tenía mucho que ver con el biciclo, en realidad era un biciclo; con una correlación de tamaño de ruedas más parejo, el centro de gravedad del conjunto biciclo-ciclista más bajo y estable superando los inconvenientes de los biciclos convencionales del momento. La tracción a cadena estaba aplicada a la rueda delantera, como no podía ser de otra forma dada la configuración del biciclo; por esta circunstancia era necesario colocar doble cadena, una por cada lado de la rueda con su propio plato y pedal.

La introducción de la cadena constituyó un avance determinante en la industria de la bicicleta del momento, ya que aunque estaba más o menos resuelto el tema de la transmisión de la fuerza muscular a la rueda de tracción (cigüeñal-pedal) hasta la aparición de la cadena, no se pudo obtener el máximo rendimiento del gesto rotacional de las dos piernas pedaleando.

Efectivamente, desde la biomecánica moderna se ha llegado a la siguiente conclusión, consecuencia del principio de reflexión biofísica: «un músculo adquiere su máximo grado de fuerza a una velocidad de trabajo muy determinada; si se encoge demasiado rápido se pierde energía de fricción interna de los tejidos. Si se encoge demasiado despacio, hay despilfarro de calor». Al parecer la velocidad o ritmo óptimo más rentable y eficiente se sitúa en torno al 30% de la velocidad máxima.

Por este principio, la introducción de la cadena y, más concretamente, de la variación de la relación de la transmisión a la bicicleta constituye uno de los avances más notables en la conquista de la eficiencia energética de la misma.

En los biciclos de rueda alta y transmisión directa, el límite de velocidad lo marcaba el máximo ritmo de pedalada aplicable por el ciclista, la cadencia de pedalada, que no puede superar un valor determinado aproximado de 120 pedaladas/minuto por razones biomecánicas. Ese era el límite de velocidad máximo que se podía conseguir en el biciclo, unos 18 Km/h.

En la nueva bicicleta de tracción a cadena se podía cambiar el tamaño del plato y del piñón de la rueda, de forma que con una vuelta de pedal se podrían obtener dos o más vueltas de rueda. Otra condición que deberá darse es que los músculos de las piernas tengan que ser capaces de aplicar la fuerza necesaria para mover esta relación de transmisión actualmente denominada desarrollo. Este último extremo se cumplía sobradamente en llanos y rampas ligeras. Por esto, a partir de la transmisión de cadena con tamaños diferentes de plato y piñón, la bicicleta se convierte en un vehículo muy eficiente y como veremos a continuación, de conducción más segura.

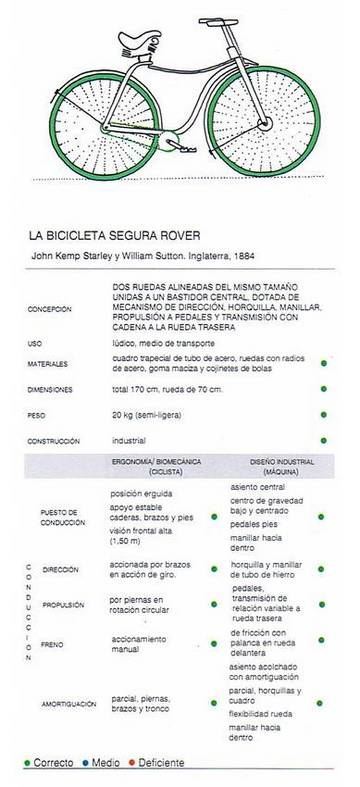

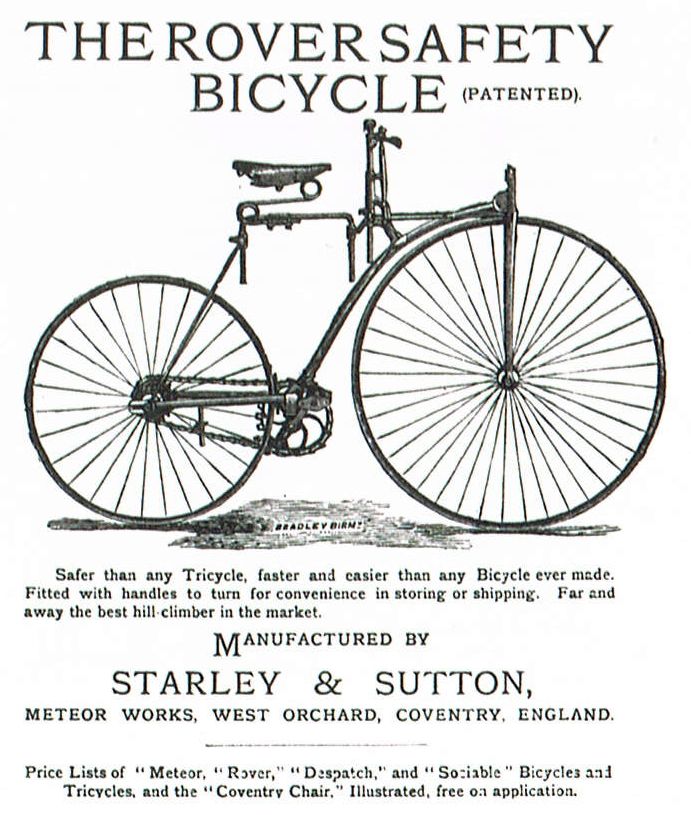

En 1884 John Kemp Starley —sobrino del conocido James Starley— y un compañero suyo, Sutton, intuyeron que con la aparición de la tracción a cadena, tal vez, la bicicleta no estaba ligada al tamaño de la rueda. O dicho de otra forma, que el diseño podría redirigirse a una nueva configuración más parecida a las bicicletas draisianas de principios del s. XIX; es decir, ruedas iguales, puesto de conducción centrado entre ambas, pedales en la vertical del sillín, centro de gravedad más bajo. El resto era ver de qué manera se podría resolver el conjunto con la aplicación de la tracción de cadena. Construyeron un prototipo que probarían —siempre a solas para evitar el espionaje industrial— y una vez experimentado y retocado lo presentaron en el Stanley Show de Londres y lo bautizaron como «La Rover». Organizaron una nueva carrera con George Smith, pulverizando el record anterior. La carrera tuvo que celebrarse cambiando el recorrido a última hora para burlar a la policía, que en aquella época trataba de impedir a toda costa este tipo de carreras por lo peligroso para la gente y los animales de corral que tenían por costumbre deambular por los caminos.

El éxito de «la Rover» fue tal que coparon el 90% de la cuota de mercado de las bicicletas y tuvieron que a ampliar la fábrica en 1888. La Rover III se construía con cuadro de tubo de acero soldado en forma de trapecio arqueado, «SWIFT», de dos ruedas de igual tamaño, de 32 radios de acero, cojinetes de acero en los ejes, llantas también de acero hueco, recubiertas por goma, guardabarros, manillar hacia adentro para acercarlo a la posición de mando, cómodo sillín de piel graduable en altura y con amortiguación de muelles, cadena tensable aplicada a la rueda de atrás y freno de fricción tipo palanca, sobre la rueda delantera. Los nostálgicos del biciclo no encajaron bien el nuevo invento, refiriéndose a él como el reptil o escarabajo. En cambio los nuevos adeptos de la bicicleta se refirieron al biciclo como «penny-farthing», ruedas de tamaño desigual. Lo cierto es que esta bicicleta, predecesora directa de las actuales, perdió flexibilidad y era, por tanto, de conducción más incómoda que los biciclos de rueda grande. Los diseñadores se centraron en la construcción de cuadros articulados y oscilantes con amortiguación.

En 1890, J. B. Dunlop inventa los neumáticos de aire, y ello favoreció eficazmente la eliminación de las vibraciones que se transmiten desde el firme al ciclista a través de la bicicleta; también se consolidaron los cuadros tipo trapecio. La incorporación de los neumáticos vino también acompañada de otros avances tecnológicos como en los frenos, ya que con las ruedas de goma se mejoraba la adherencia al firme y por tanto los dispositivos para detener la bici ganaron en eficacia. Se pasó de los frenos de palanca-fricción directa a la rueda a freno de tambor, llanta y disco. De todos modos, el freno más extendido y que puede considerarse estándar es el freno de pinza sincrónico (freno de llanta).

A partir de 1896 se disparan las ventas y se extienden los conflictos con los peatones y otros medios de transporte (carruajes y caballos). Esto impulsó la aplicación de todo tipo de normativas y ordenanzas dirigidas a regular la convivencia entre todos. A veces, incluso se prohibía la circulación de bicis por determinadas calles, se necesitaba carnet de conducir y la velocidad estaba limitada además de ser obligatorio bajarse de la bici cada vez que se cruzaba con un carruaje; tampoco podían transportarse niños.

El estado de la industria de la bicicleta a finales del s. XIX presentaba el siguiente panorama. En EEUU se fabricaban multitud de biciclos, que con la aparición de la bicicleta «Safety» tuvieron que dejarse de fabricar casi de golpe para superar la crisis, reorientando la producción hacia las bicicletas seguras que debían mayoritariamente exportarse a Europa.

EE.UU. no permitía las importaciones, y Alemania no contaba con una suficiente protección aduanera. Resultado: una verdadera invasión de bicicletas americanas en Alemania, además a mitad de coste, eso sí, de calidad inferior. El mercado germano no pudo soportar la presión y tuvo que bajar precios y reducir calidad para recuperar las ventas.

Todo ello coincidiendo en el tiempo con una verdadera proliferación de patentes de la inmensa mayoría de componentes de la bicicleta, llevando a la industria a una situación límite. Denuncias continuadas por transgresión de patentes, copias, etc.

Las bicicletas del s. XX se construían montando unas 90 piezas. Era del todo irracional que todas las factorías fabricasen más piezas patentadas y ligeramente diferentes de las de la competencia para producir bicicletas esencialmente iguales. Todo ello originó una crisis que duró 10 años, cuando algunos de los fabricantes quebraron y otros se pasaron a la industria de la moto o automóvil, también en alza. Otros, los que se quedaron, siguieron tres caminos. Los grandes fabricantes se concentraron en producir bicis en serie, mediante solo montaje. Se unificaron componentes y su industrialización, naciendo en 1917 las normas DIN encaminadas a garantizar la calidad. Una parte de la producción se dedicó a las bicis «de luxe», caras. Todas éstas reformas tuvieron dos efectos inmediatos, el coste de la bicicleta bajó a niveles más asequibles y las ventas en Alemania se dispararon de las 200.000 bicicletas de 1810 a 500.000 de 1913.

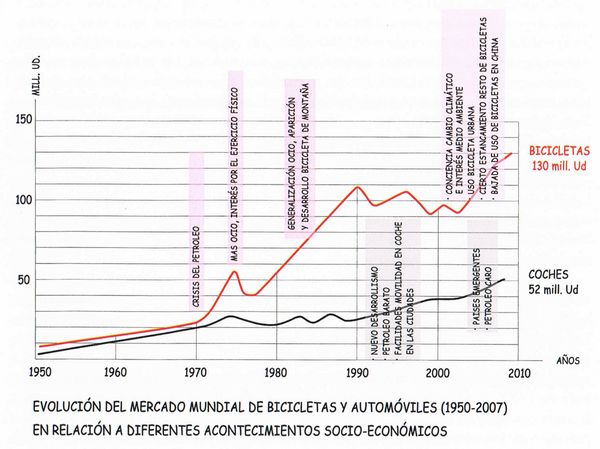

Las dos Guerras Mundiales con sus respectivos periodos de crisis y recuperación marcaron el mercado de la bici. El uso cotidiano de la bicicleta para ir al trabajo, se generalizó en Europa después de la 1ª Guerra Mundial, aunque en EE.UU. se inició un declive motivado por la incipiente irrupción del automóvil.

El uso recreativo de la bicicleta fue ganando adeptos, si bien el precio de las bicis, aunque más asequible, era relativamente caro y solo estaba al alcance de las clases más adineradas. Las carreras se hicieron cada vez más populares, impulsándose el desarrollo tecnológico para conseguir máquinas más rápidas y fiables. Los neumáticos evolucionaron hacia tubulares, cámara y cubiertas cosidas creando un único elemento. En una etapa del Giro de Italia de 1927, en la Dolomitas, el corredor Tullio Campagnolo pinchó y no pudo cambiar la rueda por tener las manos heladas, teniendo que abandonar, pero la experiencia le sirvió para inventar los cierres rápidos, hoy de uso universal. Campagnolo, seis años después creó el cambio de marchas, y en 1938 se inventa la cadena 3/32 que es la que se utiliza actualmente y que permitió introducir nuevas mejoras sucesivas en los cambios de marcha.

El uso de la bicicleta alcanzó un máximo en Europa en 1939, justo antes de la 2ª Guerra Mundial.

La industria automovilística en época de crisis supo adaptarse alternando la producción de coches y bicis. Con la hegemonía del coche en 1940, el 50% de la producción de bicicletas eran del tipo plegables para ser transportadas cómodamente en el maletero del coche. Fueron muy populares y asequibles económicamente —menos de 100 marcos— gracias a la estandarización de la producción y la incorporación de la máquina de soldadura de anillo.

Sin embargo, la moda pasó y un gran público se inclinó por la bicicleta clásica tipo «Sleger», basada en la Rover de John Kemp Starley, posiblemente la bicicleta más representativa del s. XX.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra reconstruyó sus infraestructuras pensando en el automóvil; en cambio, sobre todo en Alemania, Bélgica y Holanda, lo hicieron pensando en la bicicleta, carriles bici, etc.

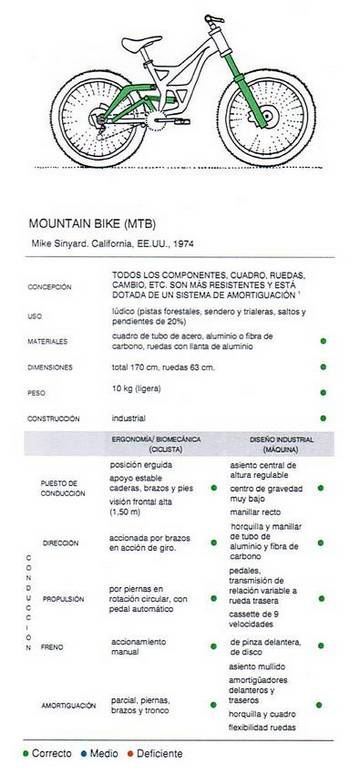

En 1960 se retransmite en televisión por primera vez una carrera ciclista, se incrementa el negocio de la publicidad, nace el interés por las carreras y se incrementan las ventas. También 1960 marca la pérdida de popularidad de la bici en EE.UU. y Gran Bretaña, en favor del automóvil. Sin embargo, en 1974, en California, varios ciclistas empezaron a explorar rutas de montaña montados en bicicleta armatostes «tuneadas» por ellos mismos y sentaron las bases de una nueva modalidad de bicicleta, la bicicleta de montaña o «mountain bike»; con ello consiguieron conquistar otros territorios vetados hasta el momento, el uso recreativo de la bicicleta en terrenos, a priori, hostiles como caminos, pistas y senderos de montaña. El éxito de esta propuesta fue tal que las ventas de 1975 a 1988 pasaron de 40 a 102 millones de unidades de todo tipo de bicicletas. De hecho, desde 1970 hasta 2007 se cuadriplica el número de bicicletas, 130 millones en 2007.

La bicicleta de montaña, «mountain bike» o BTT (todo terreno) fue creada para circular por terrenos agrestes, caminos embarrados, pistas forestales pedregosas y sendas estrechas. Por ello, la resistencia es el factor más importante a tener en cuenta en su diseño, aunque también lo son la protección frente al barro y lodo de los componentes mecánicos, sobre todo del cambio, la cadena, los pedales y los frenos. Asimismo, la presencia de grandes pendientes —de orden de magnitud del 20%— genera la necesidad de relaciones de transmisión bajas, para que con cadencias de pedaleo normales poder, aunque a muy baja velocidad, superar cuestas que con bicicletas convencionales serían insuperables. Consecuentemente en los descensos, también del 20%, la bicicleta debe comportarse con seguridad y ser capaz de absorber las tremendas aceleraciones —consecuencia de la inercia del movimiento—, debe amortiguar las irregularidades de todo tipo y disponer de capacidad extra de agarre y frenado. Todo ello, a poder ser, resuelto con materiales ligeros.

La bicicleta de montaña, actualmente, es objeto de continuas mejoras encaminadas a dar el máximo de prestaciones con el mínimo peso. Un hito importantísimo en el diseño de estas bicicletas fue la incorporación, en 1987, de la horquilla de suspensión delantera, ya que con ello se mejoró ostensiblemente el control de la bicicleta en descensos, permitiendo más velocidad y comodidad de conducción. En 1990 se aplicó por primera vez la suspensión a la rueda trasera, consiguiendo de esta forma una máquina aún más eficaz, rápida y segura en los descensos. Actualmente uno de los caballos de batalla de los diseñadores es compaginar la amortiguación trasera sin mermar las cualidades de la bici en subida; hoy por hoy, se consigue con amortiguadores inteligentes que se desactivan cuando se pedalea y se activan al dejar de pedalear, eliminando el balanceo indeseado. Hoy en día, sigue siendo un reto de diseño muy importante la resolución de los cuadros, en general articulados, aunque los continuos avances en materiales —de mejor calidad y resistencia con menor peso— están revolucionando este segmento de las dos ruedas.

Si en cualquier bicicleta el cuadro —que actúa como verdadera columna vertebral— es el elemento más importante, en una mountain bike ésta afirmación adquiere, si cabe, aún más relevancia, ya que el cuadro es el soporte de todos los componentes de la bici y la BTT tiene componentes extra. Las características geométricas, gruesos de tubo, materiales de fabricación, tecnología de unión, son aspectos que determinan el uso y la calidad final de la bici. Por ejemplo, la elección de los tubos influye directamente en la estabilidad, el peso y las propiedades de marcha de la bici. La tecnología de unión, influye en la fiabilidad, perdurabilidad y estética de la bici.

El diseño del cuadro está en función directa con el tipo de uso, de la funcionalidad concreta de la bici. La geometría y el tamaño aportan ciertas características técnicas a su uso predefinido, al tamaño y ergonomía. En general, el cuadro más extendido antes de la incorporación de los elementos de amortiguación es el de diamante o doble triangulo, la mejor solución técnicamente posible para resolver satisfactoriamente las fuerzas de presión, tiro y vibración que se dan en una bicicleta en movimiento y se compone de los siguientes tubos: del sillín, horizontal, oblicuo, de dirección, la caja de pedalear y el tren trasero (vainas y tirantes).

Un cuadro de bicicleta de montaña se diferencia de uno de carretera, esencialmente en que todas sus partes son mucho más resistentes, consecuencia, como hemos dicho, del uso mucho más extremo que deben soportar este tipo de bicis. Hoy en día, en los cuadros de bici de carretera existe la tendencia a hacerlos lo más pequeños y compactos posibles con objeto de aumentar la rigidez lateral de la bici y mejorar la aerodinámica. En cambio, en los cuadros de montaña hay que optar por una solución de compromiso entre rigidez, movilidad y ligereza.

La reciente llegada de la bicicleta de montaña ha permitido la conquista de territorios hasta ahora imposibles. La posibilidad de poder superar pendientes fortísimas, gracias a la mejora de los desarrollos y de disfrutar de descensos técnicos gracias a la introducción de los amortiguadores, mejores y más potentes frenos y neumáticos, así como de una construcción más robusta de la bicicleta.

En las modalidades de descenso y enduro, las cargas estáticas y dinámicas, en definitiva, las fuerzas que actúan sobre ellas, son muy importantes y se traducen, como ya hemos dicho, en tensiones de tracción y compresión, y en torsión que aumenta con el peso del ciclista, la velocidad y las irregularidades del terreno. En particular, el tubo oblicuo del cuadro es el más solicitado. Por esta razón, los materiales empleados en la construcción de un cuadro y la tecnología de sus uniones junto con el diseño de tubos, constituyen un factor de gran importancia.

Los criterios de diseño más extendidos serían: en el triángulo principal del cuadro utilizar, en la medida de lo posible, geometrías lo más pequeñas posibles, de forma que los giros de los ángulos en la uniones se minimicen. Elevar la altura del pedal para ganar rigidez en el propio pedaleo y también para permitir el paso de obstáculos; mejorar el diámetro de los tubos de doble conificado «oversize» y el diámetro de la potencia; finales de tubos ovalados, rectangulares, tija de sillín y vainas reforzadas, amortiguación en la horquilla y, si es el caso, en el tren trasero.

En general, con estos criterios se busca ganar rigidez y perder peso. La tecnología de las uniones es también un factor determinante, buscando la necesaria solidez y perdurabilidad. Las hay de diferentes tipos: racores para encolar o soldadura de latón, soldadura de los tubos a tope: sistema MIG, de bandas, y el más utilizado el sistema TIG (Tungsten Inert Gas).