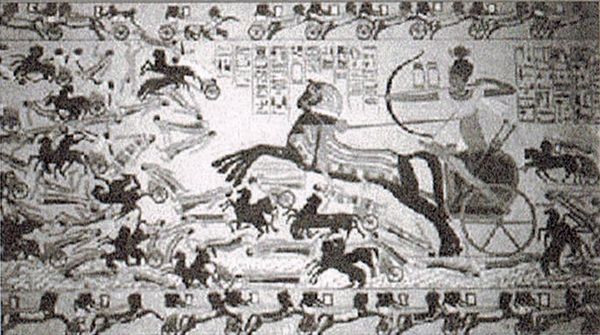

Carro de combate egipcio tipo cananeo (1800 a.C.-1550 a.C.) tirado por dos caballos. Podía transportar dos arqueros. Construido con maderas diversas, cuero y bronce, tan solo pesaba 35 kg.

(Paco Navarro)

Bicicleta: «vehículo de dos ruedas alineadas, unidas a una estructura dotada de mecanismos de dirección y de propulsión accionado por las piernas del ciclista».

La historia nos aporta indicios poco fiables sobre esta cuestión, ya que si bien se conoce con precisión y claridad el origen y la evolución de la bicicleta moderna que podríamos situar, como veremos en breve, hacia principios del siglo XIX. La información y estudios disponibles sobre este tema no nos aclararan mucho sobre la existencia de la bicicleta en épocas anteriores. Podemos afirmar que la bicicleta moderna, la ideó, construyó y difundió un alemán, el barón Drais von Sauerbronn y desde ese momento la bicicleta vino para quedarse, ya que desde 1817, año del primer prototipo construido, hasta nuestros días, esa bicicleta primigenia, ha ido evolucionando ininterrumpidamente al compás de los avances tecnológicos y de las necesidades sociales que han demandado su uso.

Para saber si existieron otras bicicletas anteriores a la del Barón o artefactos similares, no queda más remedio que indagar en la historia de las primeras civilizaciones, centrándonos en dos ideas: 1. La cultura tecnológica y 2. Ver si existía interés de auto-propulsarse de forma más rápida y eficiente que caminando.

De la civilización egipcia no se dispone de datos fiables para afirmar o desmentir su existencia. En algunos grabados aparecen figuras humanas al lado de una rueda con una barra como único indicio. Desde el punto de vista tecnológico, los egipcios podían haber construido algún artefacto semejante a una bicicleta, ya que el dominio del uso de la rueda y de algunos metales así como de madera y telas, etc, fue llevado hasta un nivel altísimo. Pensemos que los carros de combate del periodo (1800-1550 a.C.) y en particular los empleados en la conquista de Manetón, estaban construidos con una perfección tecnológica espectacular. Esta fina máquina de guerra, era mucho más que el carro frágil que aparenta ser a primera vista. Según estudios recientes, la relación entre empuje y diámetro de las ruedas es prácticamente igual a los valores que manejan actualmente los ingenieros que diseñan los sulkys de competición. La precisión en los puntos de rozamiento de los cojinetes de los carros egipcios era de 3 g/mm, cifra más que aceptable incluso para estándares mecánicos modernos.

La relación de materiales necesarios para la construcción de los carros —no siempre disponibles en Egipto—, era bastante extensa. A modo de ejemplo, el eje del carro y los radios de las ruedas —en general, cuatro, seis u ocho— estaban elaborados de madera de roble, las ruedas de olmo forradas de cuero, cubos de bronce o cobre, vara de olmo, caja de sicomoro o fresno, el piso de tiras de cuero, los tendones de abedul, todo ello correspondía al modelo «cananeo» tirado por dos caballos y peso aproximada de 35 kg muy liviano. Por tanto, un artilugio de peso, dimensiones y filosofía tecnológica de materiales perfectamente aplicable a lo que pudiera haber sido un primigenio vehículo tipo bicicleta, aunque como hemos dicho, no se tiene ninguna constancia documental de su invención.

Carro de combate egipcio tipo cananeo (1800 a.C.-1550 a.C.) tirado por dos caballos. Podía transportar dos arqueros. Construido con maderas diversas, cuero y bronce, tan solo pesaba 35 kg.

Tampoco sabemos nada sobre la segunda idea, es decir sobre la existencia del interés de «auto-transportarse» sobre ruedas. Los egipcios heredaron de las últimas culturas asiáticas el arte de domesticar a los caballos y por eso es poco probable que tuvieran una necesidad social que justificase el uso de una máquina propulsada por fuerza muscular, a no ser que fuese una carretilla de transporte impulsada caminando.

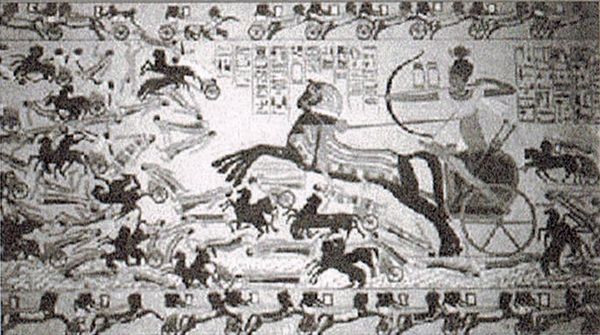

De la civilización China, nos llegan de la dinastía Song (1085-1145 a.C.), ilustraciones de una carretilla de una rueda de madera tirada por una persona y con una caja de carga centrada sobre la rueda que era utilizada por un general del ejército imperial chino. Su finalidad consistía en transportar grandes cantidades de pertrechos militares por senderos angostos, y por ello la ideó con una sola y gran rueda de 1,2 m de diámetro y 12 radios para que el centro de gravedad cayera justo sobre el eje y pudiera circular por senderos con notables irregularidades. Al parecer este diseño nació de la evolución de la carretilla de dos ruedas para transportar arroz.

Lo cierto es que se trataba de un diseño muy ingenioso ya que presuponía un gran conocimiento de la rueda de gran diámetro, de su capacidad extra para superar pequeños accidentes, de equilibrio y balanceo por la acción de la fuerza centrífuga, conceptos más cercanos al concepto cinético de bicicleta. También como en el caso de los egipcios, nada o poco sabemos acerca de la necesidad de auto-transportarse.

Carretilla china dotada de rueda de gran diámetro, para transitar por todo tipo de caminos. La carga se encuentra dispuesta simétricamente a cada lado de la rueda y coincidente con el eje, a fin de permitir la necesaria maniobrabilidad.

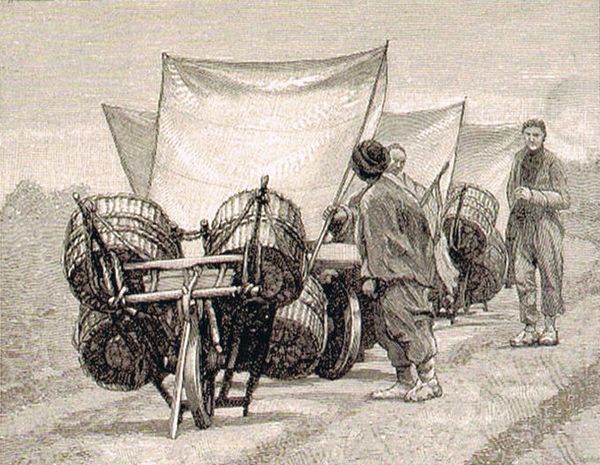

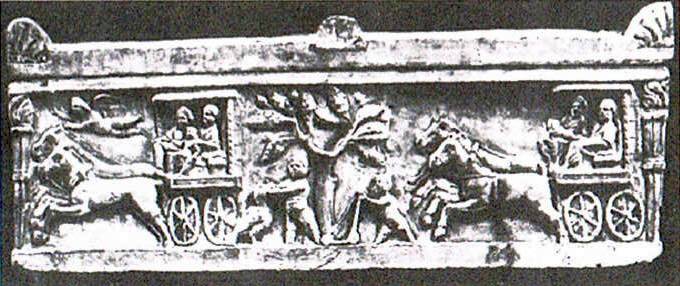

En el Imperio Romano el uso de carros y carretillas tanto para uso militar como civil está más que documentado; sin embargo se incorpora un elemento nuevo del cual no se tiene constancia en civilizaciones pasadas, como es la existencia del juguete con ruedas.

El juguete infantil imita la acción de un adulto. Existían, por tanto, caballitos de juguete que para reproducir el movimiento del caballo se balanceaban o incluso se deslizaban con pequeñas ruedas.

En sarcófago del s. II d.C. conservado en el Museo Nazionale de Roma, se pude ver con claridad a un niño tratando de andar con una especie de patinete. Es decir, que muy posiblemente la primera necesidad social de montarse e impulsarse en un cacharro sobre ruedas, no viene de la búsqueda de mejorar la eficiencia de la acción de andar, sino que vino de la de imitar el movimiento del caballo al galope con una tecnología constructiva más sencilla, la rueda. Por otro lado estos juguetes servían para enseñar a andar y mejorar la motricidad de los pequeños de la casa.

Sarcófago del siglo II dC. donde aparece un artilugio con ruedas accionado, a modo de andador por un niño. (Museo Nazionale de Roma).

En cualquier caso si existió alguna bicicleta o algo parecido en épocas de los egipcios, chinos o romanos, hoy por hoy, no podemos saberlo. Por otro lado, sí se tiene constancia que algunos inventos, como el carro y la carretilla, surgieron en diferentes momentos y lugares sin ningún tipo de conexión y siguieron evoluciones diferentes. Si bien, al final, el proceso de perfeccionamiento de todo diseño lleva en general a todo el mundo a usar soluciones semejantes para resolver los mismos problemas.

En este breve repaso por la historia, merece la pena hacer una referencia un poco más detallada de un periodo histórico no tan remoto, que es el Renacimiento Italiano, y más concretamente de la figura de Leonardo da Vinci (1452-1519). Ello se justifica por dos motivos: el primero, la enorme contribución ideológica del humanismo personificada en la obra y legado de Leonardo, aspectos como la búsqueda de la educación global del ser humano, la formación simultanea de la mente, las emociones y el cuerpo «mens sana in corpore sano», valiéndose de la interpretación y relectura del clasicismo, la filosofía, el arte, la ética y el estudio de la naturaleza; el segundo, el gran nivel tecnológico alcanzado en la época en lo que se refiere a la ingeniería de las máquinas.

Leonardo, arquitecto del humanismo, era una persona con un gran sentido del humor y gozaba de una gran sensibilidad para la música: no solo interpretaba, sino que inventaba instrumentos. Sentía pasión por el arte. Su anhelo por aprender no tenía límites, jamás se detuvo ante ningún ámbito del conocimiento, su capacidad de reflexión era realmente sorprendente y su observación de la naturaleza junto con su gran capacidad de invención e ingenio, llegó a tal extremo que fue capaz de idear aparatos que solo se han hecho realidad en el siglo XX. Persona autodidacta y polifacética. Muchas de esas máquinas pretendían el mismo objetivo, multiplicar y mejorar la capacidad del hombre frente a problemas cotidianos, tanto del ámbito civil como militar. De la ingente cantidad de inventos nos interesan los que tienen que ver con la conquista del medio, pues la bicicleta no es más que un artilugio para mejorar la capacidad de moverse del hombre.

Leonardo se puso a inventar máquinas para el vuelo, con la idea de que algún día el hombre podría dominar el aire. Dibujó el planeador, la máquina volante, el paracaídas, el tornillo aéreo, el ala delta y el ala batiente. También se ocupó de un medio tan hostil como el agua. Ideó sistemas para bombear, el tornillo de Arquímedes, la sierra hidráulica, la embarcación de doble casco, el barco de pedales y la draga, manera de caminar por el agua, el buzo y el salvavidas. Y en tierra ideó multitud de maquinaria civil y militar desde puentes desmontables hasta grúas de todo tipo.

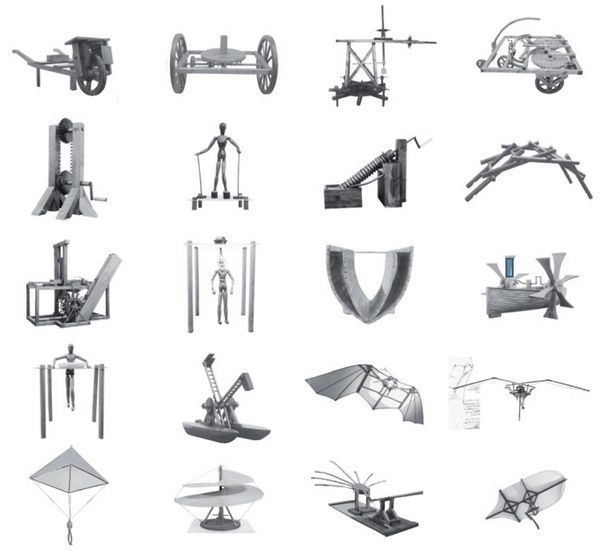

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Odómetro: artilugio para medir con enorme precisión, longitudes de caminos. Mecanismo diferencial para carros. Grúa giratoria. Vehículo autopropulsado, para uso en representaciones teatrales. Cadena de transmisión. Manera de caminar sobre el agua. Tornillo de Arquímedes, para elevar agua. Puente militar desmontable. Sierra hidráulica. Buzo. Barco de doble casco. Barco propulsado a palas. Salvavidas. Draga. Planeador. Máquina volante. Paracaídas. Tornillo aéreo. Ala batiente. Ala delta.

No es de extrañar, por tanto, que también Leonardo se preocupara de mejorar las prestaciones del transporte terrestre. Ideó el odómetro, utensilio para medir con precisión la longitud de un itinerario. El dispositivo diferencial de los carros, y como no, un carro autopropulsado por fuerza de ballesta, considerado el antecesor directo del automóvil.

Por otro lado, todas estas máquinas estaban resueltas con mecanismos de transmisión más o menos sencillos. Leonardo conocía a la perfección el funcionamiento de la mayoría de ellos, entre los que están la transformación del movimiento alterno en continuo, la prensa, el reloj, el gato de cremallera, el cabestrante, el tornillo, el martillo de leva, los cojinetes y la cadena prácticamente como la conocemos hoy en día. Es la primera vez que se tiene constancia histórica de un ingeniero que suma dos aspectos fundamentales para la conceptualización de la bicicleta. El primero es el interés manifiesto, el anhelo por mejorar la eficiencia en el desplazamiento terrestre del hombre, al igual que hizo con el hombre que andaba sobre el agua; el hombre que caía en paracaídas o el hombre que buceaba bajo el agua, en definitiva la idea de máquina-hombre para dominar el medio. La necesidad estaba creada, el uso estaba inventado y solo faltaba el segundo aspecto: el nivel tecnológico suficiente para idear y construir el vehículo de dos ruedas. El nivel tecnológico demostrado por Leonardo —que le permitió incluso idear un robot mecánico alojado en el interior de un león gigantesco—, evidentemente, tenía que ser suficiente para conceptualizar e incluso construir la bicicleta o un vehículo equivalente.

Sin embargo, en toda la documentación del legado de Leonardo de la que se dispone, básicamente el «Códice Atlántico» custodiado en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, en principio no aparece ninguna bicicleta ni nada que se le parezca.

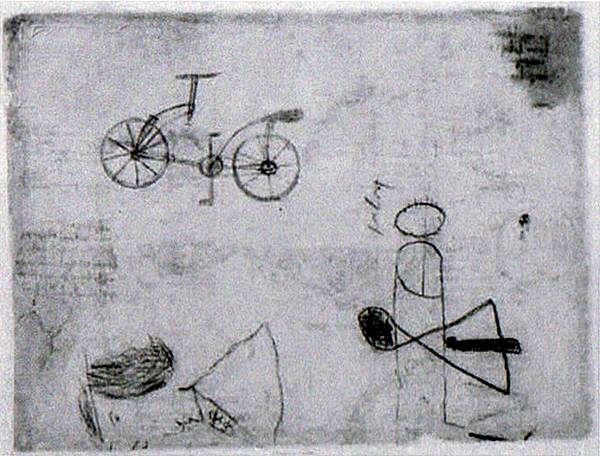

Tuvo que ser en 1966 cuando por azar, unos monjes que estaban llevando a cabo trabajos de rehabilitación del Códice Atlántico original, descubrieron con asombro, que dos páginas estaban pegadas para añadir un dibujo. Resulta que al despegar las dos páginas apareció el dibujo de una bicicleta, como se aprecia en la imagen. Se trata de una bicicleta de madera con dos ruedas iguales y tracción por cadena muy similar a las actuales. Han pasado casi cuatro siglos del dibujo, que no tiene el nivel de detalle del resto de propuestas de Leonardo y que según la Tesis de Augusto Marinoni tenía que ser de un discípulo suyo llamado «Salai»; al menos así aparece en el dibujo original.

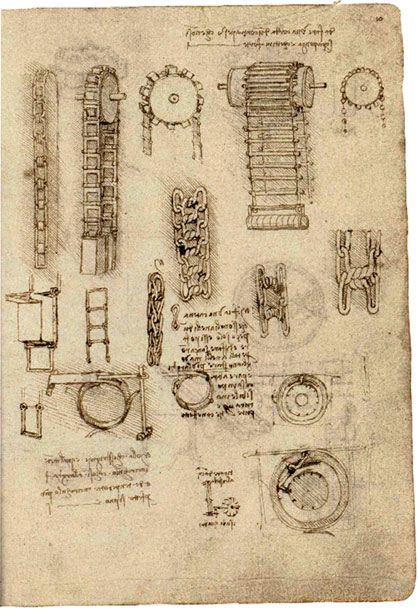

La transmisión de cadena con ruedas dentadas cúbicas, viene del diseño vinciano del Códice de Madrid I.F. 10. Si comparamos el dibujo de Salai con los de Leonardo, es evidente a primera vista que se trata de un primer encaje. Evidentemente, si existió o no el dibujo definitivo completamente acabado con un nivel de detalle equivalente al de otras propuestas de Leonardo no podemos saberlo; aunque la posibilidad de que así fuera es por lo menos bastante razonable. Entre otras cosas porque se conoce bastante bien el recorrido histórico, de los sucesivos cambios de propietarios del Códice Atlántico desde que se escribió hasta nuestros días. Cambios en los que estudiosos de la talla de Cario Starnazzi han podido probar y documentar la pérdida de parte de legado que nos dejó Leonardo.

En cualquier caso ese boceto de bicicleta, que en el primer intento, ya se parecía asombrosamente a las bicicletas modernas, por alguna causa no salió a la luz, o si lo hizo, no tuvo ninguna influencia en la historia y posterior desarrollo de la bicicleta. Aquella valiosa información quedó oculta y, por tanto, nadie pudo aprovecharse de ella. Para redefinir la bicicleta hubo que esperar hasta finales del siglo XVIII, es decir, unos trescientos años, a que otras personas con inquietudes similares y en un contexto favorable se lanzasen a tan apasionante reto.

De todos modos, estudios recientes llevados a cabo por una nutrida representación de investigadores especializados en la obra de Leonardo, dudan de la autenticidad del dibujo de la famosa bicicleta. El contenido, y la cronología de dichas investigaciones, sería la siguiente: En 1960 los monjes de la abadía de Grottaferrata en Roma, reciben el encargo del Vaticano de restaurar el Códice Atlántico, depositado por Pompeo Leoni a finales del siglo XVI en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. El grueso de la restauración se hizo entre 1966 y 1974. Los trabajos estuvieron dirigidos por el historiador Augusto Marinoni, que fue quien difundió, en abril de 1974, desde Vinci, la primicia de que el verdadero inventor de la bicicleta no fue el alemán Karl von Drais, sino Leonardo da Vinci.

Marinoni, sustentó dicha afirmación en el descubrimiento del dibujo de una bicicleta hecho en la parte de atrás de una hoja, que se encontraba pegada a otra y que por tanto había quedado oculta precisamente hasta que los restauradores lo descubrieron.

Efectivamente, en las hojas 132 y 133 del Códice, aparecen en el reverso de unos dibujos de fortificaciones militares, y superpuesto a unos grafitis obscenos, lo que sería el boceto de una bicicleta, con ruedas iguales, proporciones muy similares a la bicicleta moderna, propulsada por pedales y dotada de transmisión a cadena, así mismo, en el dibujo se deduce que la dirección no estaba resuelta.

Reproducción de f.133v. del Códice Atlántico, en la que aparece, junto a dibujos obscenos, el boceto de la bicicleta

Casualmente en 1967, Jules Piccus, profesor de lenguas romances en Massachusetts, descubre en la Biblioteca Nacional de Madrid dibujos atribuibles a Leonardo, en que con toda claridad, aparecen descripciones muy detalladas de cadenas de transmisión articuladas, que aparecen repetidamente dibujadas formando parte de todo tipo de artilugios. Sin embargo las primeras sospechas salieron a la luz de la mano de Cario Pedretti, historiador del arte de UCLA, que en 1961 tuvo acceso al documento original del Códice Atlántico, y en un examen exhaustivo no vio ningún dibujo de bicicleta, y en particular en la hojas 132 y 133 al trasluz, solo identificó dos circunferencias y unos trazos inconclusos sobre ellas. Desde aquel momento muchos investigadores se preocuparon por el tema, poniendo en duda la tesis de la autoría de la bicicleta de Leonardo defendida por Augusto Marinoni.

Reproducción de la f.10 r. (detalle) del Códice de Madrid, en la que aparece descrita de forma detallada, la cadena de transmisión.

Uno de esos investigadores fue Paolo Galluzzi, director del Museo de la Ciencia de Florencia. Galluzzi, pudo acceder al resultado de una analítica de la tinta utilizada, que concluía que se utilizaron dos tipos, una negra y otra marrón que eran posteriores a 1880 y 1920 respectivamente. Sin embargo, el informe desapareció misteriosamente y la lámina en cuestión no estuvo disponible para su examen y estudio.

En 1974 el editor Ladislao Reti fue el responsable de la edición del trabajo «El Leonardo desconocido», pero muere ese mismo año, y el encargado de concluir los trabajos es el mismo Augusto Marinoni, que naturalmente incluye el invento de la bicicleta atribuido a Leonardo, y lo expone en el Apéndice del Volumen 2.

La fecha de la muerte de Reti podría explicar el decalaje de unos cinco años entre el supuesto descubrimiento del dibujo de la bicicleta y su difusión mundial. En principio parece raro ocultar durante esos años un descubrimiento de tanta relevancia.

La hipótesis de que antes de 1961, alguien hiciera el dibujo fraudulentamente es muy poco probable, dado que el documento, tal como se ha dicho, permaneció custodiado en la Biblioteca Ambrosiana sin interrupción, desde que Pompeo Leoni lo entregó a finales del siglo XVI, es decir unos 350 años. La hipótesis más plausible, por tanto, sería que alguien cometiera el fraude en el periodo en el que el documento viajó de Milán a Roma para su restauración, sobre todo después de comprobarse que el documento se envió por partes y en diferentes fechas. Cario Pedretti, uno de los pocos investigadores testigo de algunas de las fases de restauración, afirmó en su día que la «profesionalidad» de los monjes, en materia de restauración fue muy limitada, ya que se siguieron metodologías y procedimientos acientíficos, e incluso se echaron a perder algunos dibujos fruto de errores infantiles en el empleo de reactivos químicos. La posibilidad y la tentación de que alguien «completara» los dos círculos de Leonardo en forma de la consabida bicicleta como mínimo eran considerables.

El escritor Robert Penn, autor del libro It's all about the bike, cuando nos explica su opinión sobre el asunto, relata de una forma novelada una de esas posibilidades.

«Un día de 1972 un monje, a solas con el documento, ve al trasluz los dos círculos con unas rayas en la página 132 y 133 del Códice, después de observar detenidamente imagina, que lo que está viendo, es parte de una bicicleta, cuyo cuadro y componentes esenciales no se aprecian por estar el dibujo emborronado en la parte posterior de la hoja, y superpuesto a otros. Se va pensando: “¡Oh Milagro!, tal vez he hecho un descubrimiento, la bici es de Leonardo”. Rápidamente lo comparte con el Abad. Inmediatamente despegan las dos hojas, y no hay bicicleta ninguna, la decepción es enorme, casi tan grande como que en los tres últimos Giros de Italia ningún italiano los ha ganado, ni el Tour de Francia en siete años. En 1972 los tifosi estaban profundamente deprimidos pues todo lo ganaba Merckx. Nuestro monje abatido piensa en el gran constructor italiano de cuadros de bicicleta Fallero Masi “el sastre”. Y comienza a garabatear. Después se le aparece la cara de Ciño Cinelli y dibuja un Manillar, es como llenar espacios en blanco Se auto convence de que la bicicleta sólo puede ser de Leonardo, añade manivelas pedales cadena. El logotipo de Campagnolo revolotea en su mente.

Qué importa, todo el mundo sabe que la bicicleta es italiana, es tan italiana como la cúpula de San Pedro. Suena una campana, es la hora del almuerzo, “¡cuidado! hay que volver a pegar las hojas”».

Hoy sabemos que la bicicleta es uno de los inventos más importantes de la humanidad, como la imprenta, el motor eléctrico, el teléfono y la penicilina. En la última década del siglo XIX, en plena revolución industrial, la bicicleta pasó de ser un pasatiempo para ricos a convertirse en la forma más popular de transporte en el mundo, dinamizó la moral y los modales en la sociedad de manera vertiginosa, tuvo una gran influencia en la emancipación de la mujer, contribuyó a la igualdad de género, y aportó mayores cotas de libertad para todos. Fue considerada el «utilitario del pueblo»; ir a trabajar en bicicleta, salir el fin de semana al campo, fue un catalizador social de primer orden, pues facilitó de gran manera la movilidad en las ciudades posibilitando el asociacionismo de todo tipo, clubes, gimnasios, coros, bibliotecas, y un largo etc.

En 1895, 200 empresas se dedicaban a la fabricación de bicicletas, 3.000 modelos para elegir. En Inglaterra se construyeron 800.000 bicicletas en un año, a un coste del salario de varias semanas. En los EE.UU. se construyeron 1,2 millones de bicicletas en 300 empresas, convirtiéndose en una de las industrias más importantes del país. Victor Hugo dijo de ella:

«Una invasión de un ejército puede ser resistida, pero no una idea cuyo tiempo ha llegado, el evangelio de la rueda, ¿Cómo algo tan simple, había podido quedar oculto tanto tiempo?».

En 1972 en plena crisis del petróleo, la bicicleta recuperó un protagonismo perdido en favor del automóvil. Los países más desarrollados empezaron a preocuparse de manera incipiente por los temas medioambientales, el deporte, la salud, y el ocio. Los eventos deportivos como el Tour, el Giro y la Vuelta, copaban, gracias a las retransmisiones de TV, la atención de un gran número de seguidores. Los Rafa Nadal, Pau Gasol, Iniesta de hoy, eran en la década de los 70, ciclistas. Eddy Merckx, en 1974 consiguió con autoridad vencer en el Tour, en el Giro y en el campeonato del mundo de carretera, algo nunca visto hasta ese momento.

El subconsciente de nuestro monje de Grottaferrata influido por todo esto quizás le llevó a hacer ganador a Leonardo da Vinci en la carrera de la autoría de la bicicleta. Autoría que se reparten alemanes, franceses, e ingleses como más adelante veremos.

En la octava Conferencia Internacional de Historia del Ciclismo de agosto de 1997, Hans-Erhard Lessing, historiador del transporte de la Universidad de Ulm, presenta una ponencia en la que sostiene que el dibujo de la bicicleta de Leonardo es falso, basándose en todos los indicios ya comentados, aunque no facilitó pruebas concluyentes. Augusto Marinoni, supuesto conocedor de la historia real, no confesó nada relevante ni en un sentido ni en otro, y murió ese mismo año.

Marco Taddei es miembro del Centro de Investigación «Leonardo 3» de Milán, institución de reciente creación que se dedica a la investigación y difusión de la obra del genio. En su corto recorrido, pero con la aplicación de las últimas tecnologías en materia de análisis y restauración llevada a cabo por un equipo pluridisciplinar, ha aportado una nueva visión sobre el tema.

Taddei sostiene que muchas de las propuestas de Leonardo están repetidas en otros documentos con diferentes grados de desarrollo, y muchos elementos de un mismo artilugio se repiten en otras propuestas. Ello significa que cada «invento» de Leonardo aparece siempre en varias versiones, algunas de las cuales, no todas, son a su vez copias o están inspiradas en artilugios existentes. Taddei mantiene la teoría de que, en realidad, Leonardo lo que hace es una labor de perfeccionamiento, de descripción minuciosa detallada y analítica de todos los elementos de una máquina desde la disciplina del dibujo. En definitiva es capaz de, en un ejercicio supremo de imaginación, convertir una idea en una máquina, de la cual en teoría, se puede comprender su funcionamiento y entender sus partes. Por ello, algunas de las propuestas han sido construidas en tres dimensiones por los investigadores de «Leonardo 3» y han funcionado; en cambio otras no lo han hecho, y no por falta de solvencia técnica, o falta de descripción, sino por fallos en el dimensionado de las fuerzas necesarias para mover tal máquina, como por ejemplo el hombre volador. Según Taddei, la bicicleta no es de Leonardo, ni siquiera de sus discípulos; en primer lugar, porque no aparece nunca antes ni por separado, ni formando parte de ninguna otra máquina, como ocurre con la mayoría de ellas. El dibujo no es del estilo de Leonardo, que además tenía por costumbre dibujar con una punta de acero sobre el papel a modo de bosquejo invisible, para luego repasar y completar los dibujos. El tipo de tinta bicolor con la que está hecha la bicicleta nunca fue utilizada por Leonardo.

Las técnicas actuales permiten hoy en día visualizar estos dibujos «en blanco», que hasta ahora han permanecido ocultos, pues toda la información disponible del legado de Leonardo se encontraba en soporte fotográfico. Esta técnica está permitiendo redescubrir el legado del genio. Hasta hoy no hemos sabido que uno de sus proyectos estrella fue un león-robot.

La reinterpretación de los dibujos no ha hecho más que empezar, hoy ya sabemos que algunos de los trabajos atribuidos a Leonardo sin ningún tipo de duda, en realidad no lo son. El dibujo de la bicicleta, en particular, es uno de ellos: no tiene más de 100 años.