12

En el que se corre, se trepa, se grita y se maldice de principio a fin

—Presta atención. —Cabeza de Fuego lanzó una mirada apresurada a la entrada del sótano, pero allí arriba nada se movía—. Lo haremos así: primero llevaremos a la salida de emergencia todas las cuerdas que cuelgan y andan tiradas por aquí. Después romperemos la escalera de mano. Aquí abajo no debe quedar nada con lo que esos indeseables puedan trepar hasta la entrada del sótano.

—¡Ajá! —Bisbita asintió, aunque en realidad no entendía una palabra.

—En cuanto los demás hayan arrastrado hasta el pasadizo los sacos con las provisiones —prosiguió Cabeza de Fuego en voz baja—, comenzaremos. Ascenderemos por las cuerdas y gritaremos que los prisioneros se han rebelado y están destrozando las provisiones.

Bisbita comenzó a sonreír.

—Sagaz —susurró—. Muy sagaz.

Cabeza de Fuego sonrió, halagado.

—Ha sido idea mía. Pero, sigamos. Cuando hayamos vuelto completamente loca a la banda y todos se abalancen hacia el agujero, uno de nosotros volverá a bajar delante de toda la cuadrilla. ¿Quién de los dos es más rápido?

—¡Yo! —susurró Bisbita.

—¡Cierto! —reconoció Cabeza de Fuego—. Entonces tú bajarás por la cuerda, correrás ante la horda hacia el almacén, cruzarás entre las estanterías y te dirigirás hacia la trampilla. Luego, hop, te meterás de un salto en la fosa y Sietepuntos, zas, cerrará con llave la trampilla sobre vuestras cabezas. La banda se dirá «Demonios, es una trampa» y correrá hacia las cuerdas. Pero yo ya las habré subido.

Bisbita estaba radiante.

—¡Genial! —exclamó en susurros.

—¡Pues, manos a la obra!

Retiraron las cuerdas a la velocidad del viento y destrozaron la escalera de mano. No había transcurrido ni una hora desde que habían expulsado arriba a los duendes. Cada vez con más frecuencia, los ojos de Cabeza de Fuego se dirigían, preocupados, hacia arriba, pero nadie apareció. A juzgar por los sonidos que bajaban hasta sus oídos, la banda se estaba divirtiendo de lo lindo y no perdía ni un minuto pensando en los prisioneros que limpiaban.

—Enseguida se les pasará la risa —dijo Cabeza de Fuego—. Voy a preguntar si los demás están preparados —regresó en un abrir y cerrar de ojos—. ¡Ya lo tienen todo dispuesto!

Bisbita asintió. Durante unos momentos se miraron en silencio.

—Ha llegado la hora —anunció Bisbita en voz baja—. Ojalá tengamos tanta suerte como antes.

—Bastante mala suerte hemos tenido ya este invierno —comentó Cabeza de Fuego.

—Es verdad. —Bisbita sonrió débilmente.

—¡Adelante! —les animó Cabeza de Fuego—. Ya lo verás, será un juego de niños.

Corrieron hacia las cuerdas bamboleantes y comenzaron a trepar por ellas. Cuando casi habían llegado arriba, empezaron a gritar.

—¡Socorro! —gritó Cabeza de Fuego.

—¡Auxilio! —chillaba Bisbita.

Salieron a la luz del día saltando fuera del oscuro agujero y corrieron hacia los atónitos bandidos. Todos estaban tumbados perezosamente al sol invernal, excepto los centinelas de guardia.

—¡Deprisa! —gritó Cabeza de Fuego, agitando los brazos como un poseso.

—¡Sí, apresuraos! —vociferó Bisbita horrorizada, girando los ojos en sus órbitas.

—¿Qué pasa? —los centinelas los miraban atónitos desde lo alto del muro.

—Tenéis que daros prisa —jadeó Cabeza de Fuego.

—¿Y eso por qué, demonios? —rugió impaciente uno de los centinelas.

Los otros duendes se apiñaban alrededor de Bisbita y Cabeza de Fuego, muy inquietos. Se produjo una ruidosa algarabía. Mil preguntas nerviosas flotaban en el aire.

—Los prisioneros… —balbuceó Bisbita.

Los centinelas saltaron desde el muro. Y en la gran abertura de la puerta del anillo fortificado apareció, muy agitado, el duende que montaba guardia en la salida de emergencia.

—¿Qué ocurre aquí? —preguntó.

—Los prisioneros nos han amenazado y se han rebelado —clamó Cabeza de Fuego.

—Nos han quitado los garrotes —vociferó Bisbita—, han volcado las estanterías y están destruyendo las provisiones. Tenéis que venir. ¡Deprisa!

Tras esas palabras, dio media vuelta y corrió de nuevo hacia el agujero del sótano. ¡Ahora todo dependía de ella!

Los latidos de su propio corazón atronaban sus oídos. Jadeando, bajó cimbreándose por una de las cuerdas. Lanzó una ojeada arriba. Toda la horda la seguía. Pero se amontonaban y empujaban tanto, que sólo unos pocos colgaban de las cuerdas.

«Tanto mejor» pensó Bisbita. «¡Tomaos tiempo!».

Al llegar abajo, saltó al suelo y salió disparada hacia el almacén.

—¡Ahí dentro están! —gritó corriendo como nunca en su vida.

Los duendes ladrones la seguían armando barullo.

Al llegar al almacén, se introdujo a toda prisa entre las estanterías. A sus espaldas, los pasos ruidosos resonaban a una distancia amenazadora. «¡No pueden adelantarme!», pensó Bisbita desesperada.

Ante sus ojos se encontraba la trampilla salvadora. Bisbita voló hacia ella. Resbaló, volvió a enderezarse y se deslizó dentro del oscuro orificio. Los demás ya habían alcanzado el pasadizo. Sólo Sietepuntos esperaba, protegido por la trampilla. Rápido como el rayo cerró la tapa de hierro por encima de ellos y giró la llave en la cerradura.

Permanecieron sentados en la oscuridad, sin aliento, muy juntos uno del otro. Se aproximaban pasos. A sus oídos llegaron salvajes insultos. Los salteadores, burlados, patearon la puerta de hierro hasta atronar las cabezas de Bisbita y de Sietepuntos que, desesperados, se taparon los oídos.

Al final el estruendo por encima de sus cabezas disminuyó. Se oían voces alteradas, pero luego los pasos se alejaron tan ruidosamente como habían venido.

Bisbita soltó un sonoro suspiro de alivio.

—¿Habéis llevado todo al pasadizo? —preguntó en voz baja.

—Claro —respondió Sietepuntos—. Seguramente ya está todo fuera. ¡Anda, salgamos también nosotros!

—De acuerdo —accedió Bisbita, levantándose—. Ahora sólo nos resta esperar que a Cabeza de Fuego le haya salido todo bien.

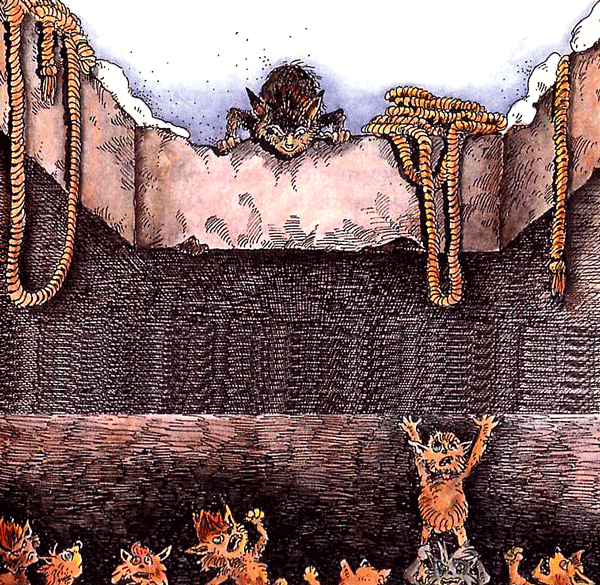

Pero no habría debido preocuparse por ello. En cuanto el último duende bajó al suelo del sótano, Cabeza de Fuego empezó a izar las pesadas cuerdas. Al principio subió todas hasta una altura donde nadie pudiera alcanzarlas desde abajo. A continuación las sacó una tras otra por el agujero. Cuando los duendes regresaron como una tromba a su cueva dormitorio, ya era demasiado tarde. Por mucho que saltaron y se auparon unos sobre los hombros de otros para intentar alcanzar alguna cuerda, estas llevaban ya un buen rato balanceándose a demasiada altura sobre sus cabezas y por último desaparecieron del todo. A cambio apareció por el agujero del sótano el rostro risueño de Cabeza de Fuego.

—¡Bueno, listillos! —gritó hacia abajo—. ¡Espero que esto os sirva de lección y no volváis a interponeros en nuestro camino!

Los duendes le dedicaron una sarta de salvajes palabrotas mientras sacudían sus puños con gesto amenazador. Cabeza de Fuego los saludó, burlón. Los ladrones gritaron de furia hasta enronquecen Hirviendo de ira, corrían de un lado a otro entre las mantas en busca de la escalera y las cuerdas. Pero Bisbita y Cabeza de Fuego habían trabajado a fondo.

El duende negro lanzó una última mirada de satisfacción a la jauría vociferante. Después se volvió. Había que quitar las cuerdas para trepar. Pero eran demasiado largas y pesadas para llevárselas. Así que las arrastró sin más hacia el enorme montón de basura, cavó a toda prisa un agujero no muy profundo, las introdujo en él y volvió a esparcir por encima la fétida basura.

—¡Lástima no poder ver la cara de ese jefe tan requeteinteligente cuando regrese a casa! —Cabeza de Fuego suspiró y se limpió en la nieve las manos apestosas.

Después se apresuró hacia el agujero entre los muros derruidos, miró cauteloso a su alrededor y corrió hacia donde suponía el final de la salida de emergencia. Tal como había pensado estaba entre los primeros árboles, hábilmente escondida entre raíces de árbol, zarzas y grandes piedras.

Sacos llenos hasta los bordes se apilaban por todas partes en la nieve. ¡Lo habían conseguido! ¡Lo habían conseguido de verdad! Cabeza de Fuego lanzó una rápida ojeada hacia el sol. Acababa de abandonar su posición del mediodía. Aún no se oía ningún ruido inquietante procedente del bosque nevado. Sólo las voces iracundas de los duendes encerrados llegaban mitigadas hasta él. Ojalá les quedara tiempo suficiente para largarse de allí.

Entre las provisiones estaban los antiguos prisioneros con rostros resplandecientes de alegría sonriendo al sol. Reymozo y Lobito llevaban meses sin ver la luz del día. Limonera se revolcaba en la nieve para librarse del hedor del sótano. Cuando llegó Cabeza de Fuego, Sietepuntos y Bisbita salían encogidos del pasadizo… seguidos por la rata.

—¡Debemos marcharnos sin pérdida de tiempo! —exclamó Bisbita.

Cada uno cogió un saco, y se miraron indecisos.

—En fin, ha llegado el momento —dijo Medioluto.

Los demás agacharon la cabeza con timidez. Nadie sabía qué decir.

—Sí, ha llegado —confirmó Cabeza de Fuego, sonriendo—. Por desgracia no tenemos tiempo para celebraciones. Pero ¿quién sabe? A lo mejor volvemos a vernos algún día. Aunque espero que sea en algún lugar más agradable.

—Borrad bien vuestras huellas —recomendó Bisbita— y sobre todo no os dejéis atrapar nunca más.

—¡Tenlo por seguro! —dijeron todos sacudiendo la cabeza.

—Entonces, adiós…

Reymozo fue el primero en dar media vuelta, vacilante, y, tras saludar a todos con la mano, se abrió paso entre la maleza con su valiosa carga. Lobito lo siguió con sonrisa apocada, luego Limonera y para terminar Medioluto. Al final todos desaparecieron, casi como si nunca hubieran estado allí.

Atrás quedaron Cabeza de Fuego, Bisbita, Cola de Milano, Sietepuntos… y la rata.

Sietepuntos la miró asombrado.

—¿Tú no quieres marcharte? —le preguntó.

Los ojos oscuros lo miraban, serenos.

—Creo que quiere acompañarnos —opinó Sietepuntos, atónito.

—Pues a lo mejor no está nada mal —dijo Cabeza de Fuego—. ¿Crees que tiraría de mi camión? Espero que lo hayas traído hasta aquí.

—Aquí lo tienes.

Sietepuntos sacó el llamativo camión de debajo de la zarzamora nevada. Cargaron en él dos de los sacos a toda prisa. Los demás se los echaron a hombros. Con toda naturalidad, la rata cogió en la boca la cuerda del juguete y miró esperanzada a sus acompañantes.

—No doy crédito a lo que ven mis ojos —susurró Cabeza de Fuego, estupefacto.

—Quiere decir que debemos marcharnos —explicó Sietepuntos—, y tiene toda la razón.

La rata había desaparecido ya entre la maleza con el camión de Cabeza de Fuego. La siguieron presurosos. Sólo Bisbita se quedó todavía unos momentos y alzó la vista hacia los tenebrosos muros. Los gritos y juramentos de los duendes burlados llegaban todavía hasta el exterior. Bisbita sonrió satisfecha. Luego cogió una rama y borró todas las huellas.