1

En el que llega definitivamente el invierno y con él un huésped sorprendente

Una mañana, cuando Cabeza de Fuego asomó su nariz negra por la madriguera de Sietepuntos, gruesos y blandos copos de nieve volaron hacia él. Durante la noche el mundo se había vuelto blanco. Hasta las ramas más diminutas estaban envueltas en algodón centelleante, helado. Las amarillas hierbas invernales se doblaban hacia el suelo bajo su carga blanca, y la copa desnuda y muerta del árbol se erguía hacia el cielo gris por encima de su cabeza como un palacio de hielo.

—¡Ha nevado! —gritó Cabeza de Fuego dentro de la cueva, y se puso a patear enloquecido la nieve blanda y fría con sus pies negros. La capa blanca aún no era muy gruesa: sólo sus pies desaparecían en ella. Pero casi se podía observar su crecimiento, tan grandes eran los copos que caían del cielo repleto de nieve.

—¡Hurraaa! —gritó Cabeza de Fuego tirándose cuan largo era.

Tras levantarse de un salto, sacudió los tallos de los helechos muertos y dejó que la lluvia de nieve lo convirtiera como por arte de magia en un duende blanco.

—¡Brrr, nieve! —Sietepuntos miraba, malhumorado, el cielo gris desde la abertura de su cueva—. Y ahí arriba todavía queda un montón de esa sustancia horrible esperando caer. ¡Puaj, qué rabia!

—¡Me encaaaaanta la nieve! —gritó Cabeza de Fuego corriendo alocado entre las hierbas nevadas—. Está fría y mojada, pero me encanta.

—Sobre gustos no hay nada escrito —gruñó Sietepuntos—. Yo prefiero volver a tumbarme entre las hojas y no volver a salir hasta que se haya derretido —y al momento su cabeza gorda desapareció.

A cambio apareció la de Bisbita.

—¡Nieve! —exclamó con el rostro resplandeciente de alegría.

Olfateó con placer el fresco y húmedo aire invernal. Después cogió un puñado de nieve y lo lamió entusiasmada.

—Hmmmm —dijo, terminó de deslizarse fuera de la cueva y comenzó a pasear con veneración por la zona de la alfombra blanca que Cabeza de Fuego no había pisoteado todavía.

Entretanto el duende negro se había quedado sin resuello de tanto corretear enloquecido y se apoyó jadeando en un árbol.

—¿Sabes una cosa? —dijo—. Me apetecería pasarme por mi vieja casa a echar un vistazo. A lo mejor ya se ha helado el arroyo y podemos deslizarnos por encima. ¿Te parece bien?

—¿No crees que puede ser peligroso? —preguntó Bisbita—. Ya sabes… por los zorros y todo eso. Cuando todo está tan blanco te ven con una facilidad tremenda.

—¡Bah! —Cabeza de Fuego esbozó un ademán de desdén—. Los zorros acechan ahora cerca de los gallineros… Bueno, suponiendo que todavía quede alguno. Llevo una eternidad sin ver ninguno. Quizá nos encontremos a algunos paseando por los caminos, pero al fin y al cabo siempre se los oye y ve a tiempo… dado el estrépito que suelen armar. Bueno, qué ¿me acompañas o no?

—De acuerdo —asintió Bisbita—. Espera un segundo… Se lo diré a Sietepuntos —corrió de vuelta a la cueva—. ¡Eh, Sietepuntos! —gritó—. Vamos a emprender una excursioncita a la cueva de Cabeza de Fuego. ¿Quieres venir?

Unos gruñidos somnolientos brotaron del interior por toda respuesta.

—No os preocupéis, id solos. Yo me quedo.

—De acuerdo, entonces hasta luego.

—Nunca en mi vida he conocido a un duende tan dormilón y tragaldabas como él —rio Cabeza de Fuego.

Bisbita sonrió.

—Yo tampoco.

—Espera —dijo Cabeza de Fuego—, recogeré mi camión y luego podremos irnos —salió disparado hacia el sitio donde tenía escondido su tesoro y tiró de él, sacándolo de debajo de la nieve, hojas y ramas—. Listo —añadió sonriendo—, en marcha.

Echaron a andar. La cueva de Cabeza de Fuego estaba a un buen trecho de distancia del hogar de Sietepuntos. Pero el mundo parecía tan hermoso esa mañana que no sentían ni frío en sus pies ni cansancio en sus piernas.

—En realidad todos los inviernos son iguales —reconoció Bisbita mirando boquiabierta las nevadas copas de los árboles—, pero siempre me parece maravilloso.

—Lo mismo me ocurre a mí —admitió Cabeza de Fuego—. El único problema es que como estás todo el rato mirando hacia arriba, a las ramas nevadas, tropiezas sin parar.

—Cierto —asintió Bisbita riendo—. Y si la nieve cae en abundancia, hay que extremar las precauciones para no hundirse en ella por completo.

—Para evitarlo, yo siempre me ato una corteza de árbol debajo de los pies —informó Cabeza de Fuego—, se lo copié a un humano.

—¡Qué buena idea! Mira, ahí delante está el puente.

—¿Viene alguien por el camino?

Bisbita, tras atisbar a derecha y a izquierda, sacudió la cabeza.

—No.

Subieron veloces al puente nevado y contemplaron el arroyo. Las orillas estaban heladas, pero por el centro del lecho del río aún fluía el agua entre las piedras.

—¡Qué pena! —se lamentó Cabeza de Fuego—. Ven, bajemos a mi cueva.

Entretanto había dejado de nevar. El bosque estaba inmóvil y silencioso. Sólo se oía el chapoteo del arroyo.

—Parecemos liebres de las nieves —dijo Bisbita cuando llegaron debajo del puente y se retiró la nieve del pelaje pardo a palmadas.

Cabeza de Fuego se limitó a sacudirse enérgicamente un par de veces. Después comenzó a sacar la paja con la que había taponado la entrada de su cueva.

—Qué raro —murmuró—, juraría que había metido mucha más paja. En fin… —introdujo la cabeza por el oscuro agujero, y retrocedió bruscamente, como si le hubiera atacado una serpiente venenosa.

—¿Qué ocurre? —preguntó Bisbita preocupada.

—Hay alguien dentro.

—¿Una rata?

Cabeza de Fuego negó con la cabeza.

—No, creo que es un duende —y volvió a deslizar con cuidado la cabeza dentro del agujero.

Bisbita, impaciente, intentó echar una ojeada al visitante desconocido, pero en la oscuridad de la cueva no acertó a distinguir nada.

—Está durmiendo —le cuchicheó finalmente Cabeza de Fuego.

—¿Qué piensas hacer? —preguntó Bisbita, observando con inquietud la entrada de la cueva.

Cabeza de Fuego se encogió de hombros.

—Despertarlo, ¿qué si no? Y preguntarle, o preguntarla, porque a lo mejor es una chica, qué ha venido a hacer a mi cueva. Tú espera aquí —y desapareció en el interior de su madriguera.

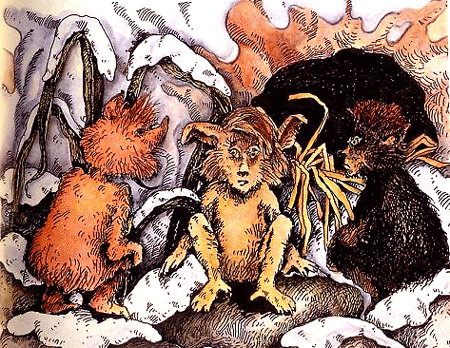

Bisbita se agachó y lo siguió con la vista. Pero no pudo distinguir gran cosa. Cabeza de Fuego se inclinaba sobre una figura que yacía inmóvil. Bisbita vio de manera borrosa unas orejas afiladas, pelaje hirsuto, brazos y piernas peludos; sí, se trataba de un duende, sin ningún género de dudas.

Cabeza de Fuego sacudió suavemente por el hombro al huésped no invitado.

—¡Eh, despierta! —le oyó decir Bisbita—. ¡Despierta de una vez! ¿Qué estás haciendo aquí?

La figura se incorporó aturdida por el sueño y miró sorprendida a Cabeza de Fuego. Luego murmuró algo incomprensible y se puso de pie, tambaleándose. Cabeza de Fuego la sostuvo y la ayudó a salir de la angosta cueva. Cuando la clara luz del día cayó sobre ambos, el acompañante de Cabeza de Fuego se protegió la cara con las manos y se dejó caer sobre una de las piedras que bordeaban la orilla del arroyo. Después de un buen rato bajó las manos y Bisbita y Cabeza de Fuego lo miraron mudos de asombro.

—¡Libélula Azul! —balbuceó Bisbita—. Pero… pero ¿qué estás haciendo en casa de Cabeza de Fuego? —asustada, paseó su mirada por el pelaje apagado y enmarañado del otro—. Tienes un aspecto horrible —añadió, acariciando preocupada su cabeza de color arena. Sobresaltada, reparó en que Libélula Azul temblaba.

—¡Por todos los cielos! —exclamó Cabeza de Fuego escudriñando inquieto los ojos enrojecidos de Libélula Azul—. ¿Qué te ha sucedido?

—Salí a ver mundo —les contó Libélula Azul con tono cansado—. Partí hace una semana porque, sencillamente, ya no sabía qué hacer. No fui capaz de reunir provisiones para el invierno. Pero —sonrió débilmente—, vosotros también os habréis enfrentado al mismo problema este invierno.

—Desde luego —gruñó Cabeza de Fuego—. ¿Te marchaste con Cola de Milano?

Libélula Azul asintió y se apoyó, extenuado, contra el talud nevado.

—Pero nos separamos muy pronto. No conseguimos ponernos de acuerdo en cuál era el camino correcto.

—No me lo tomes a mal —dijo Cabeza de Fuego—, pero no tienes pinta de haberlo encontrado tú.

—Desde luego que no. —Libélula Azul suspiró—. Vagué perdido, me peleé con unas cornejas y un perro asilvestrado y al final me dije a mí mismo: si tienes que morirte de hambre, Libélula Azul, que sea al menos en casa. Así que di media vuelta y caminé en la dirección que pensaba que conducía hasta mi madriguera.

—¿Y después? —preguntó Bisbita, que estaba en ascuas.

—Al principio tuve suerte y conseguí birlar a unos trabajadores forestales uno de sus paquetes de desayuno. ¡Qué feliz me sentí! Sólo que por desgracia esa estupenda comida nunca fue a parar a mi estómago.

—¿Por qué? ¿Qué te sucedió?

Libélula Azul cerró los ojos un instante.

—Me disponía a guarecerme entre los arbustos con mi botín —prosiguió en voz baja—, cuando de repente se me echaron encima… ¡duendes como nosotros! Diez, veinte, cualquiera sabe. Me arrancaron el paquete de las manos, me agarraron, me sacudieron y me hicieron caer de rodillas. Uno de ellos, plantándose ante mí muy abierto de piernas, me espetó con voz suave y amenazadora: «Muchas gracias por tu generosa dádiva». Después me cogieron por el pescuezo y entre feroces carcajadas me empujaron por una empinada ladera. Luego ya no sé cómo logré llegar hasta aquí. De algún modo conseguí arrastrarme siempre hacia el norte, hasta que de pronto me encontré encima de este puente. Entonces recordé que Cabeza de Fuego vivía debajo de un puente igual y bajé hasta aquí —agachó la cabeza y enmudeció.

Cabeza de Fuego y Bisbita se limitaban a mirarlo con incredulidad.

Cabeza de Fuego fue el primero en recuperar el habla.

—¡Nunca en mi vida había escuchado una historia tan asquerosa! —balbuceó, mientras sus ojos desprendían un fuego verdoso—. En los muchos años que llevo viviendo en este bosque he tenido que pelearme con cazadores ansiosos por apretar el gatillo, zorros hambrientos y gatos vagabundos. He tenido que ponerme a salvo de niños que pretendían llevarme a sus casas como animal de peluche… pero duendes que asalten a otros y los empujen pendiente abajo… ¡qué asco! —Cabeza de Fuego se estremeció de furia—. Eso no me ha sucedido jamás. Alguna pelea que otra, sí. Pero quitarle a alguien la comida y dejarlo tirado en el bosque para que muera de hambre… Podría —se le quebró la voz de furia—, ¡podría explotar de rabia!

—¡Y además tantos contra uno! —gruñó Bisbita pasando su brazo por los flacos hombros de Libélula Azul con ademán consolador—. ¿No tienes idea de quiénes eran?

Libélula Azul sacudió, fatigado, la cabeza.

Bisbita se mordía las garras, pensativa.

—No me gusta nada este asunto —murmuró—. Lo que se dice nada —sacudió la cabeza—. Pero de momento, tendremos que olvidarnos de ellos. Apuesto a que Libélula Azul está a punto de desmayarse de hambre, ¿a que sí?

—Ya casi se me ha olvidado comer —se lamentó Libélula Azul. Y después dirigió a Bisbita una mirada incrédula—. ¿Pretendes decir acaso que tenéis comida?

Bisbita asintió.

—Sea lo que sea, algo te tocará —le comunicó Cabeza de Fuego, levantándose—. ¿Qué opinas? ¿Podrás caminar durante el largo trayecto? Tenemos todas nuestras provisiones en casa de Sietepuntos.

—Lo intentaré —contestó Libélula Azul incorporándose.

—¿Sabes una cosa? —Cabeza de Fuego le hizo un guiño—. Se me acaba de ocurrir una idea genial. ¡Te llevaremos en coche!

Libélula Azul lo miró sin comprender.

—Créeme, te lo aseguro. —Cabeza de Fuego sonrió satisfecho—. En cuanto tape mi cueva nos pondremos en marcha.