Anochecer en la Sierra Nevada. Pardas ondulaciones con olivares en vez de manzanos en las manchas cultivadas; argomas y helechos, con higos chumbos aquí y allí, en las manchas no cultivadas. Arriba, altos picos de piedra y precipicios, todos hermosos y distinguidos. No es una naturaleza salvaje; más tiene de aristocrático paisaje montañoso trazado por un exigente artista-creador. No hay una vulgar abundancia de vegetación. Las numerosas manchas pétreas ponen hasta un toque de aridez. Por todas partes magnificencia española y austeridad española.

No muy lejos, al norte de un punto en que la carretera que pasa por uno de los puertos se cruza con un túnel del ferrocarril de Málaga a Granada, se ve uno de los anfiteatros montañosos de la Sierra. Observándolo desde la parte más ancha de la herradura se ve, un poco a la derecha, una romántica cueva que en realidad es una cantera abandonada, y hacia la izquierda una colinita que domina la carretera que bordea el anfiteatro, sosteniendo su altura sobre terraplenes y alguno que otro viaducto de piedra. En la colina, mirando a la carretera, está un hombre que es español o escocés. Probablemente español, pues viste como un cabrero español y se siente a sus anchas en la Sierra, pero a pesar de eso tiene mucho de escocés. En la hondonada, en una cuesta que lleva a la cantera, hay unos doce hombres tumbados cómodamente alrededor del blanco rescoldo de una fogata de hojas secas y de zarzas, y que tienen todo el aspecto de creer que son unos pintorescos granujas que honran a la Sierra utilizándola como fondo pictórico muy convincente. Desde el punto de vista de la realidad artística no son pintorescos, y las montañas los toleran como los leones toleran a los piojos. Un policía inglés o un funcionario de asilos reconocerían en ellos a una selecta pandilla de indigentes aptos para el trabajo.

Esta descripción de ellos no es del todo desdeñosa. Quien haya observado inteligentemente a los vagabundos o visitado la sección de sanos de un asilo, reconocerá que no todos los fracasados de nuestra sociedad son borrachos o flojos. Algunos de ellos son hombres que no encajan en la clase en que han nacido. Precisamente las mismas cualidades que hacen del caballero ilustrado un artista, pueden hacer del peón sin ilustración un indigente apto para el trabajo. Hay hombres que acaban inevitablemente en el asilo porque no valen para nada, pero hay también hombres que están allí porque tienen las suficientes convicciones para prescindir del convencionalismo social (que evidentemente no es desinteresado por parte del contribuyente) que obliga a un hombre a vivir trabajando duramente y mal pagado, cuando le queda la alternativa de presentarse en un asilo, anunciarse como persona que carece de medios y obligar a los funcionarios a alimentarlo, vestirlo y alojarlo mejor de lo que puede alimentarse, vestir y alojarse a costa de grandes esfuerzos. Cuando un hombre que ha nacido poeta rechaza un taburete en la oficina de un corredor de bolsa y pasa hambre en una bohardilla gorroneando de una pobre patrona, o de sus amigos, o de sus parientes, prefiriéndolo a trabajar contra su vocación; o cuando una dama, porque lo es, llega al extremo del parasitismo antes que colocarse como cocinera o criada de servicio, les encontramos muchas disculpas. A las mismas disculpas tienen derecho el indigente sano y el vagabundo, su variación nómada.

Además, para que al hombre imaginativo le resulte tolerable la vida, necesita tiempo libre para contarse cuentos y una posición que se preste a decorarla con la imaginación. Las filas del peonaje no ofrecen esa posición. Utilizamos espantosamente anal a nuestros peones, y cuando un hombre se niega a que lo utilicen mal, no tenemos derecho a decir que se niega a trabajar honradamente. Seamos francos en esta cuestión antes de proseguir nuestra comedia, para que podamos disfrutar en ella sin hipocresía. Si fuéramos razonables y tuviéramos visión, cuatro quintas partes de nosotros iríamos en derechura a los funcionarios que aplican la ley de pobres y haríamos añicos todo el sistema social, con los resultados reconstructivos más beneficiosos. Si no lo hacemos es porque trabajamos como abejas u hormigas, por instinto o por costumbre, sin pararnos a pensar. Por lo tanto, cuando aparezca un hombre que es capaz de razonar y que razona, y que aplicando la norma kantiana a su conducta nos puede decir justamente: si todos hicieran lo que yo, el mundo se vería obligado a reformarse industrialmente, a abolir la esclavitud y a eliminar la sordidez, que no existen sino porque todos hacen lo que vosotros, honremos a ese hombre y consideremos seriamente lo aconsejable de seguir su ejemplo. Un hombre de ésos es el indigente apto para el trabajo e inteligente. Si fuera un caballero que hiciera lo posible para obtener una pensión o una sinecura en vez de barrer un cruce de calles, nadie le reprocharía por decidir que mientras la alternativa esté entre vivir principalmente a costa de la comunidad y permitir que la comunidad viva principalmente a costa de él, es una locura aceptar el mal que a él le parece el mayor de los dos.

Podemos, pues, contemplar sin prejuicios a los vagabundos de la Sierra, reconociendo alegremente que lo que nos proponemos —en pocas palabras, ser señores ricos— se parece mucho a lo que se proponen ellos, y que las diferencias de situación y métodos son puramente accidentales. Tal vez fuera más prudente matar a uno o dos de ellos sin malicia y amistosa y francamente, pues hay bípedos, como hay cuadrúpedos, demasiado peligrosos para que se les deje sin cadena y sin bozal; y no pueden esperar razonablemente que otros miembros dediquen su vida a vigilarlos. Pero como la sociedad no tiene valor para matarlos y cuando les echa mano se limita a aplicarles unos supersticiosos ritos expiatorios de tortura y degradación y después los deja sueltos con muchos más títulos para la granujería, lo mismo da que anden libres en la Sierra y estén en manos de un je f e que tiene todo el aspecto de que si lo provocaran sería capaz de ordenar que los maten.

Este jefe, sentado en el centro de un grupo en un bloque cuadrado de la cantera, es un hombre alto y joven, con una sorprendente nariz de lorito, pelo negro y reluciente, barba afilada, bigote hacia arriba, y una mefistofélica afectación que impone bastante, quizá porque el escenario permite más fanfarria que Piccadílly, y quizá porque hay en él cierto sentimentalismo que le pone el toque de gracia que únicamente puede excusar el deliberado pintoresquismo. Sus ojos y su boca no son de granuja; tiene hermosa voz y un ingenio ágil, y sea el hombre más fuerte de la pandilla o no, parece serlo. Es indudablemente el mejor nutrido, el mejor vestido y el mejor adiestrado. El hecho de que habla inglés no es inesperado, pese al paisaje español, pues con la excepción de uno a quien se le podría tomar por un torero a quien le ha hecho fracasar la bebida, y otro indiscutiblemente francés, son cokneys o norteamericanos, y, por lo tanto, en un país de capas y sombreros de ala ancha, la mayoría visten sweaters deshilachados, bufandas de lana, sombreros medio hemisféricos y pardos guantes sucios. Sólo unos pocos visten como el jefe, cuyo sombrero de ala ancha con una pluma de gallo en la cinta, y la voluminosa capa que le llega hasta las botas de montar, son lo menos ingleses posibles. Ninguno de ellos está armado; y los que no tienen los guantes puestos tienen las manos en los bolsillos obedeciendo a su creencia nacional de que cuando cae la noche debe hacer al aire libre un frío peligroso. (El anochecer es todo lo cálido que puede desear un hombre razonable.)

Salvo el torero borracho no hay en el grupo más que uno que aparente, digamos, más de treinta y tres años. Es un hombre pequeño, de patillas rojas, mala vista, y con la expresión de ansiedad de un pequeño comerciante que se ve en apuros. Usa el único sombrero alto visible, que brilla al sol poniente con el pegajoso brillo de algún limpiador de seis peniques que le han aplicado a menudo y que tiende a dejar la superficie original en peor estado que el ruinoso de cuando le aplicaron el remedio. El cuello y los puños de su camisa son de celuloide, y su sobretodo pardo, con cuello de terciopelo, está todavía presentable. Es eminentemente la persona respetable del grupo, y tiene con toda seguridad más de cuarenta años y posiblemente más de cincuenta. Es el hombre del extremo a la derecha del jefe, frente a tres hombres de corbata roja que quedan a su izquierda. Uno de estos tres es el francés. De los otros dos, que son ingleses, uno es discutidor, solemne y terco; el otro, alborotador y pillo.

El jefe, embozándose en su capa en un magnífico revuelo, se levanta para dirigirles la palabra. Los aplausos con que se le acoge demuestran que tiene prestigio comoorador.

EL JEFE.—Amigos y compañeros bandidos: tengo que haceros una proposición. Hemos pasado ya tres veladas discutiendo sobre si los que más valor personal tienen son los anarquistas o los socialistas. Hemos analizado detenidamente los principios del anarquismo y del socialismo. La causa de la anarquía ha estado hábilmente representada por el único anarquista de nosotros, que no sabe lo que significa el anarquismo (risas).

EL ANARQUISTA (levantándose).—Pido la palabra para una cuestión de orden.

MENDOZA (forzándose).—No hay palabra. La última cuestión de orden que planteaste nos llevó media hora. Además, los anarquistas no creen en el orden.

EL ANARQUISTA (suavemente, cortés pero insistente. El anarquista es, en realidad, el caballero de aspecto respetable y de cierta edad, que usa cuello y puños de celuloide).—Ese es un error vulgar. Puedo demostrar…

MENDOZA.—¡Orden, orden!

LOS DEMÁS (gritando).—¡Orden, orden! ¡Siéntate! ¡Presidente! ¡Cállate!

Al anarquista le hacen callar.

MENDOZA.—Por otra parte hay entre nosotros tres socialistas. No se hablan entre ellos y nos han expuesto el socialismo de tres maneras distintas e incompatibles.

LOS TRES HOMBRES DE LAS CORBATAS ROJAS.—1. Señor presidente: protesto. Exijo una explicación personal. 2. Es mentira. No he dicho semejante cosa. Sé justo, Mendoza. 3. Je demande la parole. C’est absolument faux. C’est faux, faux… faux… Assas-s-s-s-sin…

MENDOZA.—¡Orden, orden!

LOS DEMÁS.—¡Orden, orden, orden! ¡Presidente!

A los socialistas les hacen callar.

MENDOZA.—Aquí toleramos todas las opiniones. Pero, al fin y al cabo, camaradas, la mayoría de nosotros no somos anarquistas ni socialistas, sino caballeros y cristianos.

LA MAYORÍA (asintiendo).—¡Bien, bien! Es verdad. Tiene razón.

EL SOCIALISTA ALBOROTADOR (rezongando bajo la supresión).—Tú no eres cristiano. Eres un judiazo.

MENDOZA (con aplastante magnanimidad).—Amigo mío: yo soy una excepción a todas las reglas. Es verdad que tengo el honor de ser judío; y cuando los sionistas necesiten un líder para reunir nuestra raza en el histórico suelo de Palestina, no será Mendoza el último que se ofrezca como voluntario (aplausos de simpatía… Bravo, bravo, etc.). Pero no soy esclavo de ninguna superstición. He tragado todas las fórmulas, hasta la del socialismo; aunque, en cierto sentido, quien ha sido socialista lo será siempre.

LOS SOCIALISTAS.—¡Bravo, bravo!

MENDOZA.—Pero me doy plena cuenta de que el hombre corriente —aunque al bandido corriente es difícil que se le pueda llamar hombre corriente— no es un filósofo. Con el sentido común le basta; y en nuestros asuntos profesionales, también a mí me basta con el sentido común. Pues bien, ¿qué asuntos nos traen a la Sierra Nevada, elegida por los árabes como el lugar más bello de España? ¿Es que venimos a discutir abstrusas cuestiones de economía política? No; venimos a asaltar automóviles y asegurar una distribución más equitativa de la riqueza.

EL SOCIALISTA SOMBRÍO.—Producida por el trabajo, hay que decirlo.

MENDOZA (cortésmente).—Indudablemente. Producida por el trabajo y en camino a que la despilfarren los vagabundos ricos en los antros de vicio que desfiguran las soleadas costas del Mediterráneo. Nosotros interceptamos esa riqueza y la devolvemos a la circulación entre la clase que la produce y más la necesita, que es la clase obrera. Lo hacemos con riesgo de nuestras vidas y de nuestra libertad, mediante el ejercicio de virtudes de valor, resistencia, previsión y abstinencia, especialmente abstinencia. Yo mismo hace tres días que no como más que higos chumbos y conejo asado.

EL SOCIALISTA SOMBRÍO (tercamente).—Tampoco nosotros.

MENDOZA (indignado).—¿Es que he tomado más que mi parte?

EL SOCIALISTA SOMBRÍO (impasible).—¿Por qué ibas a tomar?

EL ANARQUISTA.—¿Y por qué no iba a tomar? A cada uno según sus necesidades: de cada uno según sus medios.

EL FRANCÉS (amenazando con el puño al anarquista).—Fumiste!

MENDOZA (diplomáticamente).—Estoy de acuerdo con los dos.

LOS BANDIDOS AUTÉNTICAMENTE INGLESES.—Bravo, bravo. Bravo, Mendoza.

MENDOZA.—Lo que digo es que debemos tratarnos como caballeros y no esforzarnos en distinguirnos por el valor más que en el campo de operaciones.

EL SOCIALISTA ALBOROTADOR (burlonamente).—Shikespear.

Se oye un silbido del cabrero, que da un salto y señala excitado la carretera hacia el norte.

EL CABRERO.—¡Un automóvil! ¡Un automóvil! (Corre cuesta abajo y se une a los demás, que se ponen precipitadamente de pie.)

MENDOZA (con voz sonora).—¡A las armas! ¿Quién tiene el fusil?

EL SOCIALISTA SOMBRÍO (alargando un rifle a Mendoza).—Ahí lo tienes.

MENDOZA.—¿Se ha sembrado de clavos la carretera?

EL SOCIALISTA ALBOROTADOR.—Hemos sembrado dos onzas.

MENDOZA.—Bien. (Al francés.) Ven conmigo, Duval. Si los clavos fallan, hay que pincharles las gomas a tiros. (Da el rifle a Duval, que le sigue cuesta arriba. Mendoza saca unos anteojos de teatro. Los otros corren hacia la carretera y desaparecen al norte.)

MENDOZA (en la colina, mirando con los anteojos).—Nada más que dos: un capitalista y su chófer. Parecen ingleses.

DUVAL.—Angliche. Ah, sí. Cochons! (Apuntando con el fusil.) Faut tirer, n’est-ce pas?

MENDOZA.—No; los clavos han hecho lo suyo. Tienen un pinchazo. Se han detenido.

DUVAL (gritando a los demás).—Fondez sur eux nom de Dieu.

MENDOZA (reprochándole su excitación).—Du calme, Duval, no te pongas así. Tómalo con calma. Vamos a bajar a recibirlos.

Mendoza desciende, pasando por detrás de la fogata. y avanzando, mientras a Tanner y Straker, con sus gafas de automovilistas, sus sobretodos de cuero y sus gorras, los traen desde la carretera los bandidos.

TANNER.—¿Es éste el caballero que dicen que es su jefe? ¿Habla inglés?

EL SOCIALISTA ALBOROTADOR.—Naturalmente. ¿Cree usted que nosotros, que somos ingleses, nos íbamos a dejar mandar por un españolito?

MENDOZA (con dignidad).—Permítame que me presente: Mendoza, Presidente de la Liga de la Sierra. (Adoptando una arrogante actitud.) Soy un bandido: vivo de robar a los ricos.

TANNER (inmediatamente).—Yo soy un caballero: vivo de robar a los pobres. Choque esos cinco.

LOS SOCIALISTAS INGLESES.—¡Bravo, bravo!

Carcajadas generales y buen humor. Tanner y Mendoza se dan la mano. Los bandidos se sitúan en los sitios de antes.

STRAKER.—¿Y yo qué pinto aquí?

TANNER (presentándolo).—Mi amigo y chófer.

EL SOCIALISTA SOMBRÍO (recelosamente).—¿Qué es: amigo o chófer? Son cosas muy distintas.

MENDOZA (explicando).—Por un amigo esperaríamos cobrar rescate. Un chófer profesional queda en libertad en las montañas. Hasta le corresponde un pequeño porcentaje del rescate del patrón si nos honra aceptándolo.

STRAKER.—Ah, vamos, para alentarme a volver por aquí. Lo pensaré.

DUVAL (impulsivamente, precipitándose hacia Straker).—Mon frére. (Le abraza entusiasmado y le besa en las dos mejillas.)

STRAKER (disgustado).—Quite de ahí, hombre; no haga tonterías. ¿Puedo preguntar quién es usted?

DUVAL.—Duval: socialista.

STRAKER.—Ah, es usted socialista, ¿eh?

EL ANARQUISTA.—Quiere decir que se ha vendido a los farsantes parlamentarios y a la burguesía. Su norma fundamental es la transacción.

DUVAL (furioso).—Comprendo lo que dice. Dice Bourgeois, dice transacción. Jamais de la vie! Misérable menteur!

STRAKER.—Oiga, capitán Mendoza; ¿hasta cuando va a durar esto? ¿Estamos en una excursión de placer en las montañas, o en un mitin socialista?

LA MAYORÍA.—¡Bravo, bravo! ¡Callarse! ¡Sentarse! etc., etc. (A los socialista.¡ y al anarquista los empujan hacia el fondo. Straker, después de verlo con satisfacción, se sitúa a la derecha de ¡Mendoza. Tanner queda a su izquierda.)

MENDOZA.—¿Puedo ofrecerles algo? Tenemos conejo asado e higos chumbos…

TANNER.—Gracias; ya hemos comido.

MENDOZA (a sus secuaces).—Señores: hoy no se trabaja más. Podéis hacer lo que queráis hasta mañana por la mañana.

Los bandidos se dispersan perezosamente en grupos. Unos entran en la cueva. Otros se sientan o se tumban a dormir al aire libre. Unos pocos sacan una baraja y se van hacia la carretera, porque ya se ha hecho de noche y saben que los automóviles tienen faros que se pueden utilizar para alumbrar una partida.

STRAKER (a los que se alejan).—Nada de hurgar en el automóvil, ¿eh?

MENDOZA.—No tenga miedo, Monsieur le Chauffeur. El primero que capturamos nos curó ese vicio.

STRAKER (interesado).—¿Qué pasó?

MENDOZA.—Que a tres valientes camaradas que no sabían cómo detenerlo los llevó hasta Granada y volcó delante de la comisaría de policía. Desde entonces no tocamos un automóvil sin llamar al chófer. ¿Quieren que charlemos un rato?

Tanner, Mendoza y Straker se sientan en el césped cerca de la fogata, Mendoza se desprende delicadamente de su dignidad presidencial, una de cuyas prerrogativas consiste en sentarse en el bloque de piedra, y se sienta como los demás en el suelo, utilizándola como respaldo.

MENDOZA.—En España existe la costumbre de dejar siempre las cosas para mañana, y en realidad han llegado ustedes después de las horas de oficina. Sin embargo, si quieren zanjar inmediatamente la cuestión del rescate, estoy a su disposición.

TANNER.—Me basta con que lo zanjemos mañana. Soy suficientemente rico para pagar una cantidad razonable.

MENDOZA (respetuosamente, muy sorprendido por esa confesión).—Es usted un hombre notable. La mayoría de nuestros huéspedes dicen que son muy pobres.

TANNER.—¡Bah! Los pobres no tienen automóvil.

MENDOZA.—Eso es precisamente lo que les digo yo.

TANNER.—Trátenos bien; no seremos desagradecidos.

STRAKER.—¡Nada de higos chumbos ni de conejo asado! No me diga usted que no nos puede tratar un poco mejor.

MENDOZA.—Pagando se puede adquirir vino, cabrito, leche, queso y pan.

STRAKER (graciosamente).—Eso se llama hablar.

TANNER.—¿Puedo preguntar si todos ustedes son socialistas?

MENDOZA (rechazando ese humillante error).—No, no, no; nada de eso. Tenemos, naturalmente, opiniones modernas respecto a la injusticia de la actual distribución de la riqueza. De otro modo no nos respetaríamos a nosotros mismos, pero no hay nadie, salvo dos o tres chiflados, a quien podría usted oponerse.

TANNER.—No tenía intención de sugerir nada desprestigiable. En realidad, yo mismo soy un poco socialista.

STRAKER.—He observado que la mayoría de los ricos lo son.

MENDOZA.—Exactamente; y a nos hemos enterado. El socialismo está en el aire del siglo.

STRAKER.—El socialismo tendrá que meditar un poco si individuos como ustedes se hacen socialistas.

MENDOZA.—Cierto. Un movimiento reducido a filósofos y hombres honrados no puede ejercer una verdadera influencia política: hay demasiado pocos. Hasta que sea capaz de difundirse entre bandidos no puede esperar tener mayoría.

TANNER.—¿Es que ustedes, los bandidos, son menos honrados que los ciudadanos corrientes?

MENDOZA.—Voy a serle franco. El bandidaje es anormal. Las profesiones anormales atraen a dos clases de personas: a los que no valen para la ordinaria vida burguesa, y a los que valen más que para esa vida. Nosotros somos desperdicios y hez: los desperdicios, muy sucios; la hez, muy superior.

STRAKER.—¡Cuidado! Le van a oír algunos de los desperdicios.

MENDOZA.—No tiene importancia. Cada bandido cree que es hez, y le gusta que a los demás les llamen desperdicios.

TANNER.—Es usted hombre ingenioso. (Mendoza, halagado, baja la cabeza.) ¿Puedo hacerle una pregunta brusca?

MENDOZA.—Todo lo brusca que quiera.

TANNER.—¿Qué gana un hombre de su talento con pastorear un rebaño como ése comiendo conejo asado e higos chumbos? He visto a hombres con menos talento que usted cenando en el Savoy foie gran rociado con champaña.

MENDOZA.—¡Bah! Todos han conocido el turno de comer conejo asado, como a mí me llegará el de cenar en el Savoy. En realidad he estado ya allí… de mozo.

TANNER.—¡De mozo! Me asombra usted.

MENDOZA (pensativamente).—Sí; Mendoza el de la Sierra, fue mozo de hotel. De ahí viene quizá mi cosmopolitismo. (Con súbita intensidad.) ¿Quiere que le cuente mi vida?

STRAKER (escamado).—Si el cuento no es demasiado largo…

TANNER (interrumpiéndole).—¡Sh! Es usted un filisteo, Henry; no tiene nada de romántico. (A Mendoza.) Me interesa usted extraordinariamente, presidente. No se preocupe de Henry; puede dormir.

MENDOZA.—La mujer de quien estuve enamorado…

STRAKER.—Ah, ¿es un cuento de amor? Muy bien. Siga. Yo me temía que no iba a hablar más que de sí mismo.

MENDOZA.—¿De mí mismo? Por ella me alejé, por ella estoy aquí. No importa; bien perdido está el mundo por ella. Les doy a ustedes mi palabra de que tenía la mata de pelo más espléndida que he visto en mi vida. Tenía también gracia, era inteligente, cocinaba a la perfección; y su genio pronto hacía que fuera incierta, incalculable, variable, caprichosa y cruel, en una palabra, encantadora.

STRAKER.—Aparte de lo de cocinar, mujer de novela de seis peniques. Se llamaba Lady Gladys Plantagenet, ¿verdad?

MENDOZA.—No, señor; no era hija de ningún duque. La fotografía, en reproducciones del sistema de medios tonos, ha hecho que me sea familiar el aspecto de las hijas de los pares ingleses; y puedo decir honradamente que las vendería a todas juntas, con sus caras, sus dotes, sus vestidos, sus títulos y todo lo demás, por una sonrisa de aquella mujer. Era una mujer del pueblo, una trabajadora; si no, y permítame que corresponda a su brusquedad, la habría despreciado.

TANNER.—Con mucha razón. ¿Y correspondió ella a su amor?

MENDOZA.—¿Estaría yo aquí si hubiera correspondido? No quiso casarse con un judío.

TANNER.—¿Por razones religiosas?

MENDOZA.—No; era librepensadora. Decía que, en el fondo, los ingleses les parecen sucios a los judíos.

TANNER (sorprendido).—¡Sucios!

MENDOZA.—Con eso demostraba su profundo conocimiento del mundo, porque es rigurosamente cierto. Nuestro detallado código sanitario hace que despreciemos a los gentiles.

TANNER.—¿Ha oído eso, Henry?

STRAKER.—Mi hermana decía lo mismo. Una temporada fue cocinera en una familia judía.

MENDOZA.—Yo no podía negarlo, y tampoco pude borrar la impresión que eso le había hecho. Hubiera podido vencer cualquier otra objeción, pero no hay mujer que aguante la sospecha de que la tengan por poco limpia. Mis súplicas no sirvieron para nada. Me replicaba que yo me merecía más y me recomendó que me casara con una maldita tabernera llamada Rebeca Lazarus, a quien yo detestaba. Hablé de suicidarme y me ofreció veneno matacucarachas. Insinué el asesinato y le dio un ataque histérico; y así me muera si no me fui a América para que ella pudiera dormir sin soñar que yo subía furtivamente la escalera para degollarla. En América fui hacia el oeste y conocí a un hombre a quien la policía perseguía por asaltar trenes. El fue quien me dio la idea de asaltar automóviles en el sur de Europa, buena idea para un hombre desesperado y desilusionado. Me dio unas valiosas cartas de presentación para unos capitalistas adecuados, formé un sindicato, y el resultado es esta empresa. Mi talento y mi imaginación me llevaron a la jefatura, como les pasa siempre a los judíos. Pero con todo mi orgullo de raza daría todo lo que tengo por ser inglés. Hago lo que los chicos: grabo el nombre de ella en los árboles y sus iniciales en el césped. Cuando estoy solo me tumbo, me tiro de los pelos y pronuncio llorando el nombre Louisa…

STRAKER (sobresaltado).—¡Louisa!

MENDOZA.—Así se llama… Louisa… Louisa Straker…

TANNER.—¡Straker!

STRAKER (incorporándose y quedando de rodillas). Oiga: Louisa Straker es mi hermana, ¿comprende? ¿Qué es eso de suspirar de esa manera por ella? ¿Que tiene que ver con usted?

MENDOZA.—¡Dramática coincidencia! Usted es Enry, su hermano predilecto.

STRAKER.—¿A quién llama usted Enry?,Qué derecho tiene a tomarse esa libertad con mi nombre o con el de ella? Por menos de nada le rompería a usted la cara.

MENDOZA (con grandiosa calma).—Le dejaré que me la rompa si después se jacta ante ella. Así se acordará de su Mendoza; es lo único que quiero.

TANNER.—Eso es un afecto auténtico, Henry. Debería usted respetarlo.

STRAKER (con fiereza).—Probablemente es una macana.

MENDOZA (poniéndose de un salto en pie).—¡Macana! Mire usted, joven: procedo de una famosa familia de luchadores y, como sabe su hermana, contra mi no tendría usted más probabilidades que un cochecito de niño contra su automóvil.

STRAKER (secretamente achicado, pero levantándose con una expresión de intrepidez).—No le tengo miedo. ¡Qué es eso de Louisa!, ¡Louisa! Le basta con la señorita Straker.

MENDOZA.—Ojalá pudiera convencerla de eso.

STRAKER (exasperado).—Mire…

TANNER (levantándose rápidamente e interponiéndose).—Vamos, Henry; aunque pudiera usted pelearse con el Presidente, no puede pelear con toda la Liga de la Sierra. Siéntese y sea amable. Un gato puede mirar a un rey; y hasta un presidente de bandidos puede mirar a su hermana. Ese orgullo de familia es realmente muy anticuado.

MENDOZA (a Tanner, inclinándose cada vez más a la confidencia al verse virtualmente solo con una persona que le escucha con simpatía en la noche estrellada, porque los demás están ya dormidos).—Lo mismo le pasaba a su hermana. Su intelecto avanzaba en el siglo XX; sus prejuicios sociales y sus afectos familiares se habían quedado en la Edad Media. ¡Ay, qué bien encajan las palabras de Shakespear en todas las crisis de nuestras emociones!

Yo amaba a Louisa: 40.000 hermanos

No podrían, por mucho que la amaran,

Amarla tanto como yo.

Y así sucesivamente. He olvidado el resto. Llámelo usted locura si quiere… enamoriscamiento. Soy un hombre sano, fuerte: en diez años hubiera sido dueño de un hotel de primera clase. La conocí … y ya ve usted, soy un bandido, un proscrito. Ni Shakespear puede hacer justicia a lo que yo siento por Louisa. Permítame que le lea unos versos que he escrito yo mismo sobre ella. Por poco mérito literario que tengan, expresan lo que siento mejor de lo que pueden expresarlo unas palabras improvisadas. (Saca un paquete de cuentas de hotel que le han servido para escribir y se arrodilla ante el fuego para descifrarlas después de atizarlo con un palo para que arda.)

TANNER (dándole groseramente un golpe en la espalda).—Tírelas al fuego, presidente.

MENDOZA (sobresaltado).—¿Eh?

TANNER.—Está usted sacrificando toda su carrera a una monomanía.

MENDOZA.—Ya lo sé.

TANNER.—No lo sabe. Ningún hombre cometería tal crimen contra sí mismo si realmente supiera lo que hace. ¿Cómo puede usted mirar a estas augustas alturas, contemplar este cielo divino, gustar de este aire suave, y después hablar como un escritorzuelo de un segundo piso de Bloomsbury?

MENDOZA (meneando la cabeza).—La Sierra no es mejor que Bloomsbury, cuando deja de ser una novedad. Además, estas montañas hacen soñar en mujeres… en mujeres con un pelo magnífico.

TANNER.—Es decir, en Louisa. No harán que yo sueñe en mujeres, amigo mío; mi corazón es totalmente mío.

MENDOZA.—No se jacte hasta mañana. Es un raro país para soñar.

TANNER.—Ya lo veremos. Buenas noches. (Se tumba y se acomoda para dormir.)

Mendoza, suspirando, sigue su ejemplo; y durante un momento hay paz en la Sierra. De pronto Mendoza se levanta bruscamente para quedar sentado y dice suplicante a Tanner…

MENDOZA.—Permítame que le lea unos versos antes de que se duerma. Me gustaría saber qué le parecen.

TANNER (dormitando).—Lea. Le escucho.

MENDOZA.—La vi por primera vez en la semana de Pascuas, Louisa, Louisa…

TANNER (incorporándose).—Querido presidente: Louisa es un nombre muy lindo, pero en realidad no rima con semana de Pascuas.

MENDOZA.—¡Claro que no! Louisa no es rima, sino estribillo.

TANNER (cediendo).—Ah, estribillo. Perdone. Siga.

MENDOZA.—Quizá no le gusten ésos; creo que éstos le gustarán más. (Recita con hermosa voz y lentamente.)

Louisa, Louisa, Louisa, te amo.

Te amo Louisa.

Louisa, Louisa, Louisa, te amo.

Un nombre y una frase son mi música,

Louisa. Louisa, Louisa, Louisa, te amo.

Mendoza, tu enamorado,

Tu enamorado Mendoza,

Mendoza, vive adorando a Louisa.

Es lo único en el mundo para Mendoza,

Louisa, Louisa, Mendoza te adora.

(Afectado).—No tiene mérito escribir hermosos versos con un nombre así. ¿Verdad que Louisa es un nombre exquisito?

TANNER (casi dormido, contesta con un vago gruñido).

MENDOZA.—

Si fueras, Louisa,

La mujer de Mendoza,

La Louisa de Mendoza, Louisa Mendoza,

Qué divina sería la vida de Mendoza ele Louisa,

Qué dulces sus ansias de amor de Louisa.

Eso es verdadera poesía … del corazón … del más profundo de los corazones. ¿No cree que le emocionará?

No hay respuesta.

(Resignadamente).—Dormido, como todos. Para los demás son versitos; para mí, una música divina. ¡Qué idiota soy al mostrar mis sentimicntos! (Se acomoda para dormir, murmurando.) Louisa, te amo; te amo, Louisa: Louisa, Louisa, Louisa, Louisa, te…

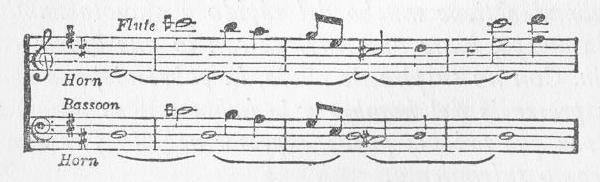

Straker ronca, se pone de costado y reanuda el sueño. Se fija la calma en la Sierra, y la, oscuridad es más profunda. La fogata se ha vuelto a sepultar en ceniza blanca y deja de resplandecer. Los picachos se muestran insondablemente oscuros contra el estrellado firmamento, pero ahora las estrellas palidecen y se esfuman y el cielo parece desaparecer furtivamente del universo. En vez de la Sierra, nada: la nada omnipresente. Ni cielo, ni picachos, ni luz, ni ruidos, ni tiempo, ni espacio; el vacío absoluto. De pronto se insinúa en alguna parte una lividez, y con ella un trémolo zumbido como el de un violoncello fantasmal que palpita inacabablemente en la misma nota. Un par de violines fantasmagóricos se aprovechan en seguida de la nota grave

y en seguida la lividez revela un hombre en el vacío, un hombre incorpóreo pero visible, sentado, bastante absurdamente, en nada. Hay un momento en que levanta la cabeza cuando la música pasa a su lado. Después, exhalando un profundo suspiro, se abandona a un completo abatimiento; y los violines, desalentados, repiten desesperados su melodía y al fin, sofocados por gemidos de misteriosos instrumentos de viento, renuncian así:

Todo es mn extraño. Se reconoce el estilo mozartiano, y tras esta insinuación, y con ayuda de ciertas chispas de luz violeta en la lividez, se ve que el traje del hombre es el de un noble español del siglo XV-XVI. Don Juan, naturalmente, pero ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cómo? Además, su rostro, que le vimos brevemente cuando levantó la cabeza y que ahora se lo oculta el ala del sombrero, recordaba extrañamente el de Tanner. Un rostro más crítico, más exigente, más hermoso, más pálido y más frío, sin la impetuosa credulidad y sin el entusiasmo del de Tanner, y sin su toque de moderna vulgaridad plutocrática, pero así y todo parecido, hasta idéntico. También el nombre: Don Juan Tenorio, John Tanner. ¿Adónde en la tierra —o en otra parte— nos hemos ido desde el siglo XX y la Sierra?

Otra lividez en el vacío, esta vez no violeta, sino de un desagradable amarillo de humo. Con ella, el susurro de un fantasmagórico clarinete que hace infinitamente triste esta melodía:

La amarillenta lividez se mueve: en el vacío vaga una vieja encorvada y desdentada; viste, como se puede adivinar, una áspera túnica parda de alguna orden religiosa. Vaga y vaga lentamente y desamparada, y su lento vagabundeo tiene mucho del rápido y afanoso zumbido de la avispa, hasta que tropieza con lo que busca: compañía. Con un suspiro de alivio, la pobre vieja se agarra a la presencia del hombre y le habla con su desagradable voz que todavía puede expresar orgullo y resolución así como sufrimiento.

LA VIEJA.—¡Dispénseme, pero estoy tan sola y este lugar es tan espantoso!

DON JUAN.—¿Recién venida?

LA VIEJA.—Sí; creo que he muerto esta mañana. Me confesé y me dieron la extramaunción; en torno a mi cama estaba la familia, y yo tenía los ojos fijos en el crucifijo. De pronto oscureció, y cuando ha vuelto la luz, es esta luz en la cual no veo nada. He vagado varias horas en una horrible soledad.

DON JUAN (suspirando).—¡Ah!, todavía no ha perdido usted el sentido del tiempo. En la eternidad se pierde pronto.

LA VIEJA.—¿En dónde estamos?

DON JUAN.—En el infierno.

LA VIEJA (orgullosamente).—¡En el infierno! ¿Yo en el infierno? ¿Cómo se atreve usted?

DON JUAN (impasible).—¿Por qué no, señora?

LA VIEJA.—No sabe con quién está hablando. Soy una dama, devota hija de la Iglesia.

DON JUAN.—No lo dudo.

LA VIEJA.—Pero, ¿cómo puedo estar en el infierno? En el purgatorio, tal vez. No he sido perfecta. ¡Quién lo ha sido! Pero, ¡en el infierno! Miente usted.

DON JUAN.—Está en el infierno, señora, se lo aseguro; en el infierno en lo que tiene de mejor, es decir, la mayor soledad… aunque quizá prefiera usted la compañía.

LA VIEJA.—Me he arrepentido sinceramente; he confesado…

DON JUAN.—¿Cuánto?

LA VIEJA.—Más pecados de los que cometí realmente. Me gustaba la confesión.

DON JUAN.—Ay, eso es quizá tan malo como confesar demasiado poco. De todos modos, señora, sea por inadvertencia o intencionadamente, está usted condenada, como lo estoy yo; y ya no se puede hacer nada más que sacarle a eso el mayor partido posible.

LA VIEJA (indignada).—¡Oh, y pude haber sido mucho peor! ¡Todas mis buenas acciones, en vano! Es injusto.

DON JUAN.—No; se le advirtió a usted plena y claramente. Por sus malas acciones, expiar por otros, piedad sin justicia. Por sus buenas acciones, justicia sin piedad. Aquí hay muchas buenas personas.

LA VIEJA.—¿Fue usted buena persona?

DON JUAN.—Fui asesino.

LA VIEJA.—¡Asesino! ¿Cómo se atreven a mandarme entre asesinos? Yo no fui tan mala; fui buena mujer. Debe de haber algún error. ¿Cómo puedo hacer que lo corrijan?

DON JUAN.—No sé si aquí se pueden corregir los errores. Probablemente no lo reconocerán aunque lo hayan cometido.

LA VIEJA.—¿A quién se lo puedo preguntar?

DON JUAN.—Yo se lo preguntaría al diablo, señora. Sabe moverse aquí, cosa que yo no he podido aprender.

LA VIEJA.—¡Al diablo! ¡Hablar yo al diablo!

DON JUAN.—En el infierno, señora, el diablo es el líder de la mejor sociedad.

LA VIEJA.—Le digo a usted, miserable, que yo no estoy en el infierno.

DON JUAN.—?Cómo lo sabe?

LA VIEJA.—Porque no siento ningún dolor.

DON JUAN.—Entonces, no hay duda: está usted con

penada intencionalmente.

LA VIEJA.—¿Por qué lo dice?

DON JUAN.—Porque el infierno, señora, es lugar para los malos. Los malos se sienten cómodos en el infierno; para ellos se hizo. Me dice usted que no siente ningún dolor, y yo deduzco que es usted uno de aquellos para los cuales el infierno existe.

LA VIEJA.—¿Usted no siente ningún dolor?

DON JUAN.—Yo no soy de los malos, señora, y por eso me aburre, me aburre de una manera indescriptible.

LA VIEJA.—¡Que no es uno de los malos! Acaba de decirme que fue asesino.

DON JUAN.—Pero en duelo. Atravesé con mi espada a un viejo que quería atravesarme con la suya.

LA VIEJA.—Si era usted un caballero, eso no fué asesinato.

DON JUAN.—El viejo lo calificó de asesinato porque, según dijo, él defendía la honra de su hija. Con esto quería decir que porque yo me enamoré estúpidamente de ella y se lo dije, ella se puso a gritar; y él intentó asesinarme después de dirigirme palabrotas.

LA VIEJA.—Era usted como todos los hombres. Todos, todos son unos libertinos y unos asesinos.

DON JUAN.—Y, sin embargo, aquí estamos los dos, señora.

LA VIEJA.—Escúcheme. Mi padre fue asesinado por un miserable como usted, en un duelo semejante y por la misma causa. Yo grité: era mi deber. Mi padre atacó a mi asaltante —su honor lo requería— y cayó: esa fué la recompensa del honor. Yo estoy aquí, en el infierno, según me dice usted: esa es la recompensa del deber. ¿Hay justicia en el cielo?

DON JUAN.—No, pero en el infierno la hay. El cielo está por encima de esas trivialidades personales. En el cielo será usted bienvenida, señora. El cielo es el hogar del honor, del deber, de la justicia y de las demás siete virtudes capitales. Todo lo que de malo se hace en la tierra se hace en su nombre. ¿Dónde, sino en el cielo, puede tener su recompensa? ¿No le he dicho que los verdaderamente condenados son los que son felices en el infierno?

LA VIEJA.—¿Usted ¿Usted es feliz aquí?

DON JUAN (poniéndose de un salto en pie).—No; y ese es el enigma en el cual medito en la oscuridad. ¿Por qué estoy aquí, yo, que repudié todos los deberes, pisoteé el honor y me reí de la justicia?

LA VIEJA.—A mí qué me importa por qué está aquí? ¿Por qué estoy yo, que sacrifique a la virtud y al decoro de la mujer todas mis inclinaciones?

DON JUAN.—Paciencia, señora; aquí será feliz y estará contenta. Como dijo el poeta: «El infierno es una ciudad muy parecida a Sevilla.»[2]

LA VIEJA.—¿Feliz aquí, donde no soy nada, donde no soy nadie?

DON JUAN.—No tiene razón; es usted una señora, y dondequiera que haya señoras está el infierno. No se sorprenda ni se asuste. Aquí encontrará todo lo que una señora puede desear, incluso diablos que la servirán por puro amor a la servidumbre y exagerarán su importancia por dignificar su servicio… los mejores criados.

LA VIEJA.—¡Mis criados serán diablos!

DON JUAN.—¿Tuvo alguna vez criados que no lo fueran?

LA VIEJA.—Nunca; todos fueron unos diablos, unos perfectos diablos. Pero esa no es más que una manera de expresarse. Creí que usted quería decir que mis criados aquí serán verdaderos diablos.

DON JUAN.—No serán más verdaderos diablos que usted una verdadera señora. Aquí nada es real. Ese es el error de la condenación.

LA VIEJA.—Oh, todo esto es una’locura. Peor que el fuego y los gusanos.

DON JUAN.—Tal vez haya consuelos para usted. Por ejemplo, ;cuántos años tenía cuando se mudó del tiempo a la eternidad?

LA VIEJA.—No me pregunte cuántos años tenía… como si perteneciera al pasado. Tengo 77.

DON JUAN.—Buena edad, señora. Pero en el infierno no se tolera la vejez. Es demasiado real. Aquí adoramos el Amor y la Belleza. Como nuestras almas están totalmente condenadas, cultivamos nuestros corazones. Como mujer de setenta y siete años, en el infierno no tendría usted ni un conocido.

LA VIEJA.—¿Cómo puedo evitar mi edad, hombre?

DON JUAN.—Olvida usted que ha dejado su edad detrás, en el reino del tiempo. Ahora tanto tiene usted 77 como 7, 17 0 27 años.

LA VIEJA.—¡Qué tontería!

DON JUAN.—Considere, señora: ¿no era eso cierto hasta cuando vivía en la tierra? Cuando tenía 70 años, ¿era usted realmente más vieja, bajo sus arrugas y sus canas, que cuando tenía 30?

LA VIEJA.—No, más joven: a los 30 era una estúpida. Pero, ¿de qué sirve sentirse más joven y parecer más vieja?

DON JUAN.—El aspecto, señora, no era más que una ilusión. Sus arrugas mentían como miente acerca de su edad la tersa y rellenita piel de muchas chicas estúpidas de 17 años que tienen un espíritu triste e ideas decrépitas. Aquí no tenemos cuerpos. Si nos vemos unos a otros como cuerpos es porque cuando vivíamos nos acostumbramos a vernos en ese aspecto, y como no sabemos pensar de otra manera, seguimos pensando de ésa. Pero podemos aparecernos unos a otros con la edad que queramos. No tiene usted más que desear volver a tener su antiguo aspecto, y lo tendrá.

LA VIEJA.—No puede ser verdad.

DON JUAN.—Pruébelo.

LA VIEJA.—¡Diecisiete!

DON JUAN.—Espere. Más vale que antes de que se decida le diga yo que esas cosas son cuestión de moda. De vez en cuando nos entra la furia por los 17, pero dura poco. Actualmente la edad a la moda es 40… o digamos 37; pero ya se notan señales de cambio. Si era usted bonita a los 27, yo le sugeriría que pruebe esa edad e implante una nueva moda.

LA VIEJA.—No le creo ni una palabra de lo que me dice. Con todo, opto por los 27. (¡Plam!, la vieja se transforma en una joven magníficamente vestida, y tan hermosa que en la irradiación en que se ha convertido su halo amarillo mate se la podría confundir con Ann Whitefield.)

DON JUAN.—¡Dona Ana de Ulloa!

ANNA.—¡Cómo! ¿Me conoce?

DON JUAN.—¡Y tú me olvidas!

ANNA.—No puedo verle la cara. (Don Juan levanta el sombrero.) ¡Don Juan Tenorio! ¡Monstruo! ¡Asesinaste a mi padre y me persigues hasta aquí!

DON JUAN.—Protesto; no te persigo. Permíteme que me retire. (Yéndose.)

ANNA (agarrándolo de un brazo).—No me dejarás sola en este espantoso lugar.

DON JUAN.—¡Con tal que el quedarme no lo interpretes como persecución!

ANNA (soltándole el brazo).—Te extrañará que pueda soportar tu presencia. ¡Mi padre, mi pobre padre!

DON JUAN.—¿Quieres verlo?

ANNA.—¡;Mi padre aquí!!

DON JUAN.—No; está en el cielo.

ANNA.—Ya lo sabía. ¡Mi noble padre! En este momento nos está mirando desde allí. ¿Qué sentirá al ver a su hija en este lugar y en conversación con su asesino?

DON JUAN.—A propósito, si nos lo encontramos…

ANNA.—¿Cómo nos lo vamos a encontrar aquí? Está en el cielo.

DON JUAN.—De vez en cuando suele condescender a hacernos una visita. El cielo le aburre. Por eso quiero advertirte que si te encuentras con él se sentirá mortalmente ofendido si dices de mí que soy su asesino. Insiste en que el era mucho mejor espadachín que yo, y en que si no hubiera resbalado me habría matado. Sin duda tiene razón: yo no era buen esgrimista, y como no se lo discuto, somos excelentes amigos.

ANNA.—No es una deshonra el que un soldado se sienta orgulloso de su habilidad con las armas.

DON JUAN.—Probablemente preferirás no verte con él.

ANNA.—¿Cómo te atreves a decir eso?

DON JUAN.—Oh, es el sentimiento corriente aquí. Recordarás que en la tierra —aunque no lo confesábamos— el sentimiento por la muerte de un conocido, aun del que más simpático nos fuera, se mezclaba con cierta satisfacción de no tener que tratar más con él.

ANNA.—¡Monstruo! Nunca, nunca.

DON JUAN (plácidamente).—Veo que reconoces el sentimiento. Sí; un entierro, especialmente el de un pariente, era siempre una fiesta a la que se iba de luto. En todo caso, aquí rara vez se conservan los lazos de familia. Tu padre está ya muy acostumbrado, de modo que no esperará devoción por tu parte.

ANNA.—¡Miserable! Toda mi vida vestí de luto por él.

DON JUAN.—Sí, te sentaba bien. Pero una vida de luto es una cosa, y una eternidad de luto, otra. Además, aquí estás tú tan muerta como él. ¿Puede haber algo más ridículo que un muerto de luto por otro? No te escandalices ni alarmes, querida Ana. En el infierno hay abundantes paparruchas (en realidad no hay otra cosa); pero las paparruchas de la edad y de los cambios no existen porque todos estamos muertos y somos eternos. Pronto te acostumbrarás a nuestras cosas.

ANNA.—¿Y todos los hombres me llamarán querida Ana?

DON JUAN.—No. Eso ha sido un desliz. Perdóname.

ANNA (casi tiernamente).—Juan: ¿me amabas de veras cuando te portaste tan mal conmigo?

DON JUAN (impaciente).—Oh, te ruego que no empieces a hablar de amor. Aquí no hablan más que de amor: de su belleza, de su santidad, de su espiritualidad, de su Dios sabe cuántas cosas más. Dispensa, pero me aburre espantosamente. No saben de qué hablan, y yo lo sé. Creen que han logrado la perfección en amor porque carecen de cuerpos. ¡Puro desenfreno imaginativo! ¡Puah!

ANNA.—Ni siquiera la muerte te ha refinado el alma, Juan. ¿El terrible juicio del cual fue ministro la estatua de mi padre no te ha enseñado a reverenciar?

DON JUAN.—A propósito, ¿qué tal está aquella favorecedora estatua? ¿Todavía se presenta a cenar con pillos y los arroja a este pozo sin fondo?

ANNA.—Me Me ha costado mucho dinero. Los chicos de la escuela del monasterio no la dejaban en paz: los tunantes la rompían, y los estudiosos escribían sus nombres en ella. ¡Tres narices nuevas en dos años, y los dedos no se pueden ni contar! Al fin la tuve que abandonar a su suerte, y ene temo que esté espantosamente mutilada. ¡Mi pobre padre!

DON JUAN.-Escucha. Escucha. (Dos grandes acordes en re menor y su dominante ruedan en ondas sincopadas. en un sonido de tremenda alegría para los músicos.) ¡Ajá! La música que Mozart escribió para la estatua. Es tu padre. Más te vale desaparecer hasta que lo prepare. (Ana desaparece.)

Del vacío vierte una estatua viva de mármol blanco, modelada para representar a un viejo majestuoso. Pero se desprende de su majestad con una gracia infinita, cantina con un paso de pluma y hace que cada arruga de su rostro curtido por la guerra exhale una alegría de día de fiesta. Debe al escultor un tipo perfectamente adiestrado que porta erguida y cuidadosamente; y las puntas de su rizado bigote, elásticas como muelles de reloj, le dan una expresión que, si no fuera por su dignidad española, se podría calificar de jactanciosa. Está en las mejores relaciones con Don Juan. Su voz, salvo por una entonación mucho más distinguida, se parece tanto a la de Roebuck Ramsden, que llama la atención el hecho de que no son muy distintos a pesar de su diferente manera de afeitarse.

DON JUAN.—Ah, aquí está usted, amigo mío. ¿Por qué no aprende a cantar la espléndida música que le escribió Mozart?

LA ESTATUA.—Desgraciadamente la escribió para voz de bajo. La mía es de tenor. Bueno, ¿no se ha arrepentido usted todavía?

DON JUAN.—Le tengo a usted demasiada consideración para arrepentirme, Don Gonzalo. Si me arrepintiera, no tendría usted pretextos para venir del cielo a discutir conmigo.

LA ESTATUA.—Cierto. Siga terco, hijo mío. ¡Ojalá lo hubiera matado, como lo habría matado si no hubiera sido por el accidente! Entonces habría venido aquí; y usted habría tenido que acomodar su conducta a la estatua y a su reputación de piadoso. ¿Hay noticias?

DON JUAN.—Sí; su hija ha muerto.

LA ESTATUA (perplejo).—¿Mi hija? (Recordando.) Ah, la hija de la cual se enamoro usted. Déjeme recordar: ¿cómo se llamaba?

DON JUAN.—Ana.

LA ESTATUA.—Es verdad: Ana. Bonita chica, si la recuerdo bien. ¿Se lo ha dicho a … cómo se llama su marido?

DON JUAN.—¿A mi amigo Ottavio? No; no lo he visto desde la llegada de Ana.

Ana sale indignada a la luz.

ANNA.—¿Que significa esto? ¡Ottavio aquí y amigo tuyo! Y tú, padre, has olvidado mi nombre. Te has vuelto verdaderamente de piedra.

LA ESTATUA.—Hija mía: en mármol me admiran tanto más que cuando era yo mismo, que he conservado la forma que me dio el escultor. Era una de las primeras personalidades de su tiempo, debes reconocerlo.

ANNA.—¡Padre! ¡Vanidad! ¡Vanidad personal! ¡En ti!

LA ESTATUA.—Ah, a ti se te paso ya esa debilidad, hija mía; debes tener cerca de los 8o. A mí me cortaron la vida (por un accidente) a los 64, y por lo tanto soy bastante más joven que tú. Además, hija mía, en este lugar se prescinde de lo que nuestro libertino amigo llama la farsa de la sabiduría paterna. Te ruego que me mires como a un semejante, no como a tu padre.

ANNA.—Hablas como habla este villano.

LA ESTATUA.—Juan es un profundo pensador. Mal esgrimista, pero profundo pensador.

ANNA (cada vez más horrorizada).—Empiezo a comprender. Son diablos que se burlan de mí. Más me vale rezar.

LA ESTATUA (consolándola).—No, no, no, hija mía: no reces. Si rezas dejarás de aprovechar la principal oportunidad que ofrece este lugar. En el dintel de la puerta está escrito: «Dejad atrás toda esperanza al entrar aquí.» Piensa que alivio es eso, porque, ¿qué es la esperanza? Una forma de responsabilidad moral. Aquí no hay esperanzas, y en consecuencia no hay deberes, ni trabajo, ni se gana nada con rezar, ni se pierde nada con hacer lo que uno quiere. El infierno, en pocas palabras, es un lugar donde no hay otro quehacer que divertirse. (Don Juan suspira pro fundamente.) Suspira usted, amigo mío, pero si residiera en el cielo, como yo, comprendería las ventajas de que disfruta.

DON JUAN.—Hoy está usted de buen humor, comendador. Positivamente brillante. ¿Qué le pasa?

LA ESTATUA.—He llegado a adoptar una resolución importantísima. Pero primero, ¿donde está nuestro amigo el Diablo? Tengo que consultarle el asunto. Estoy seguro de que también a Ana le gustaría conocer al Diablo.

ANNA.—Me estás preparando algún tormento.

DON JUAN.—Todo eso es superstición, Ana. Tranquilízate. Recuérdalo: el diablo no es tan negro como lo pintan.

LA ESTATUA.—Voy a llamarlo.

En cuanto la estatua mueve una mano vuelven a sonar los acordes, pero la música de Mozart la adultera grotescamente esta vez la de Gounod, Empieza a resplandecer un halo escarlata y en él surge el Diablo, muy mefistofélico pero no muy distinto de Mendoza, aunque no tan interesante. Representa más edad, se está poniendo prematuramente calzo y, pese a su efusión y a su cordialidad, se enoja y es muy sensible a que no se le corresponda de la misma manera. No inspira gran confianza en sus condiciones de trabajador y de resistente, y, en conjunto, es persona de aspecto desagradable y que tiene muchos miramientos consigo mismo, pero es inteligente y veraz, aunque peor criado que los otros dos hombres y enormemente menos vital que la mujer.

EL DIABLO (cordialmente).—¿Tengo el placer de recibir otra visita del ilustre Comendador de Calatrava? (Fríamente.) Don Juan, a su servicio. (Cortésmente.) ¡Y una dama desconocida! Mis respetos, señora.

ANNA.—¿Es usted…?

EL DIABLO (inclinándose).—Lucifer, a su disposición.

ANNA.—Me voy a volver loca.

EL DIABLO (galantemente).—Ah, señora, no se inquiete. Viene usted de la tierra, llena de prejuicios y terrores de aquel lugar plagado de curas. Ha oído hablar mal de mi, pero créame que tengo allí infinidad de amigos.

ANNA.—Sí, reina usted en sus corazones.

EL DIABLO (meneando la cabeza).—Me halaga usted, señora, pero se equivoca. Es cierto que el mundo no puede vivir sin mí, pero nunca me reconoce ese mérito. En su corazón desconfía y me odia. Todas sus simpatías están con la pobreza, con el hambre del cuerpo y del corazón. Yo procuro que simpatice con la alegría, con el amor, con la felicidad, con la belleza…

DON JUAN (asqueado).—Dispense; me voy. Ya sabe que no puedo aguantar esto.

EL DIABLO (enojado).—Sí; ya sé que no es usted amigo mío.

LA ESTATUA.—¿Qué daño le hace a usted, Juan? A mi me parece que cuando le ha interrumpido usted, estaba diciendo cosas muy sensatas.

EL DIABLO (acariciando calurosamente la mano de la estatua).—Gracias, amigo mío, gracias. Siempre me ha comprendido usted; él, en cambio, siempre me ha desalentado y eludido.

DON JUAN.—Lo he tratado con perfecta cortesía.

EL DIABLO.—¡Cortesía! ¿Qué es cortesía? La cortesía me tiene sin cuidado. Déme usted un corazón cálido, verdadera sinceridad, lazos de simpatía con el amor y la alegría…

DON JUAN.—Me Me pone usted enfermo.

EL DIABLO (dirigiéndose a la estatua).—¿Ha oído, comendador? ¿Por qué ironía del destino han traído a mi reino a este frío egotista y le han llevado a usted a las heladas mansiones del cielo?

LA ESTATUA.—No me puedo quejar. Fui un hipócrita, y merezco que me mandaran al cielo.

EL DIABLO.—¿Por qué no viene aquí y deja una esfera para la cual su temperamento es demasiado simpático, su corazón demasiado cálido, su capacidad para gozar demasiado generosa?

LA ESTATUA.—Hoy me he decidido a eso. En el porvenir, excelente Hijo de la Mañana, soy suyo. He dicho adiós para siempre al cielo.

EL DIABLO (tocando otra vez la mano de mármol).—¡Qué honor! ¡Qué triunfo para nuestra causa! Gracias, gracias. Ahora, amigo mío —al fin me es posible llamarlo así—, ¿no puede usted persuadirle para que ocupe el puesto que ha dejado usted vacante arriba?

LA ESTATUA (meneando la cabeza).—A nadie con quien tengo amistosas relaciones le puedo recomendar en conciencia que vaya deliberadamente a aburrirse y a vivir incómodamente.

EL DIABLO.—Claro que no, pero ¿está usted seguro de que se sentiría incómodo? Naturalmente, usted lo sabe mejor que yo; usted lo trajo aquí originalmente, y él nos hizo concebir grandes esperanzas. Sus sentimientos eran del mejor gusto de nuestra mejor gente. ¿Recuerda cómo cantaba? (Se pone a cantar con una nasal voz de barítono, trémula por falta de uso, a la francesa.)

Vivan le femmine. Viva il buon vino.

LA ESTATUA (siguiendo la melodía en una octava más alta con su voz de tenor).

Sostegno e gloria D’umanitá.

EL DIABLO.—Exactamente. Pues bien, ya no canta más.

DON JUAN.—¿Se queja de eso? El infierno está lleno de músicos amateurs: la música es el coñac de los condenados. ¿Ni a una sola alma perdida se le permite la abstinencia?

EL DIABLO.—Se atreve a blasfemar contra la más sublime de las artes.

DON JUAN (con fría repugnancia).—Habla usted como una mujer histérica que rasca un violín.

EL DIABLO.—No estoy enfadado. Me da usted pena. No tiene alma, y se da cuenta de todo lo que pierde. En cambio usted, señor comendador, es un músico nato. ¡Qué bien canta! A Mozart le encantaría si todavía estuviera aquí; pero le entró la murria y se fue al cielo. Es curioso que estos hombres inteligentes, de quienes se hubiera dicho que habían nacido para ser populares aquí, han resultado ser unos fracasos sociales, como Don Juan.

DON JUAN.—Lamento mucho ser un fracaso social.

EL DIABLO.—No es que no admiremos su intelecto, ya lo sabe usted. Lo admiramos. Pero yo miro a la cosa desde su propio punto de vista. Usted no se entiende con nosotros. Este sitio no le gusta. La verdad es que usted… no diré que no tiene corazón, porque sabemos que tras su afectado cinismo tiene uno cálido…

DON JUAN (encogiéndose).—No siga, por favor.

EL DIABLO (irritado).—Bueno, no sabe disfrutar. ¿Está bien así?

DON JUAN.—Es una forma de pedantería un tanto menos insufrible que la otra. Pero si me lo permite me refugiaré, como siempre, en la soledad.

EL DIABLO.—¿Por qué no se refugia en el cielo? Aquel es el lugar que le corresponde. (A Ana.) Vamos, señora, ¿no puede convencerlo de que le sentará bien un cambio de aire?

ANNA.—¿Puede ir al cielo si quiere?

EL DIABLO.—¿Qué se lo va a impedir?

ANNA.—¿Puede cualquiera … puedo yo ir al cielo si quiero?

EL DIABLO (un tanto desdeñosamente).—Naturalmente, si sus gustos le llevan en esa dirección.

ANNA.—Entonces, ¿por qué no van todos al cielo?

LA ESTATUA (riéndose sordamente).—Yo te lo puedo decir, hija mía. Porque el cielo es el lugar más angelicalmente aburrido de toda la creación; por eso.

EL DIABLO.—Su excelencia el comendador lo ha dicho con rudeza de militar, pero es que la tensión en que se vive en el cielo es intolerable. Se dice que a mí me expulsaron de allí, pero la verdad es que nada hubiera podido inducirme a quedarme. Me largué simplemente y organicé esto.

LA ESTATUA.—No me extraña. Nadie podría soportar una eternidad de cielo.

EL DIABLO.—Oh, a algunos les gusta. Seamos justos, comendador: es cuestión de temperamento. Yo no admiro el temperamento celestial, no lo comprendo ni creo que tengo ningún interés en comprenderlo, pero de todo tiene que haber en el universo. Sobre gustos no hay nada escrito, y hay personas a las cuales les gusta. Yo creo que a Don Juan le gustaría.

DON JUAN.—Perdóneme mi franqueza: ¿podría usted realmente volver si lo deseara, o están verdes las uvas?

EL DIABLO.—¿Si podría volver? Vuelvo a menudo. ¿No ha leído el libro de Job? ¿Puede apoyarse en alguna autoridad canónica para suponer que entre nuestro círculo y el otro hay alguna barrera?

ANNA.—Seguramente hay un gran abismo.

EL DIABLO.—Señora mía, las parábolas no hay que tomarlas al pie de la letra. El abismo es la diferencia entre el temperamento angelical y el diabólico. ¿Qué abismo más infranqueable puede haber? Piense en lo que ha visto en la tierra. Entre el aula dei filósofo y la plaza de toros no hay un abismo físico, pero, no obstante, los toreros no van al aula del filósofo. ¿Ha estado usted alguna vez en el país donde más partidarios tengo?

Es Inglaterra. Allí hay grandes hipódromos y también grandes salas de conciertos donde tocan las obras clásicas de Mozart, el amigo de su excelencia. Los que van a los hipódromos pueden dejar de ir a ellos e ir, si quieren, a los conciertos clásicos. No hay ley que lo impida, porque los ingleses nunca serán esclavos: gozan de libertad para hacer lo que el gobierno y la opinión pública les permiten hacer. Y todo el mundo reconoce que las salas de conciertos son lugares más elevados, más cultos, más poéticos y más intelectuales que los hipódromos. Pero, ¿desertan de su deporte los aficionados a las carreras y van en masa a las salas de conciertos? No. Se aburrirían todo lo que el comendador se ha aburrido en el cielo. Ese es el gran abismo de la parábola entre los dos lugares. Un simple abismo físico podrían salvarlo con un puente; por lo menos se lo podría construir yo (el mundo está lleno de Puentes del Diablo); pero el abismo de lo que no gusta es insalvable y eterno. Ese es el único que separa a mis amigos de aquellos a quienes envidiosamente se les llama bienaventurados.

ANNA.—Me voy ahora mismo al cielo.

LA ESTATUA.—Hija mía: permíteme antes una palabra de advertencia. Déjame completar la imagen de mi amigo Lucifer sobre el concierto clásico. En todos los conciertos clásicos que se dan en Inglaterra verás filas de gente cansada que están allí, no porque realmente les guste la música clásica, sino porque creen que deben estar. Pues bien, lo mismo pasa en el cielo. Hay muchos que están sentados en la gloria, no porque sean felices, sino porque creen que su posición les obliga a estar en el cielo. Casi todos son ingleses.

EL DIABLO.—Sí; los meridionales renuncian al cielo y vienen a mí como ha venido usted. Pero los ingleses

no parecen darse cuenta de cuándo son verdaderamente desdichados. Un inglés cree que es moral cuando no está más que incómodo.

LA ESTATUA.—Para resumir, hija mía, si vas al cielo sin reunir las naturales condiciones, no vas a disfrutar.

ANNA.—¿Y quién se atreve a decir que no reúno las naturales condiciones? Los príncipes más distinguidos de la Iglesia no lo han puesto nunca en duda. Me debo a mí misma el partir de aquí inmediatamente.

EL DIABLO (ofendido).—Como guste, señora. Yo hubiera esperado en usted mejor gusto.

ANNA.—Padre: espero que vendrás conmigo. No puedes quedarte aquí. ¡Qué dirá la gente!

LA ESTATUA.—¡La gente! ¡Si la mejor gente está aquí … incluso los príncipes de la Iglesia! Tan pocos van al cielo y tantos vienen aquí, que los bienaventurados, a los que en un tiempo se les llamó huéspedes del cielo, constituyen una minoría decreciente. Los santos, los padres, los elegidos de antaño son los chiflados, los maniáticos y los ousiders de hoy.

EL DIABLO.—Cierto. Desde el principio de mi carrera comprendí que a la larga ganaría por la mera gravitación de la opinión pública, pese a la larga campaña de difamación y calumnia que se desató contra mí. En el fondo, el universo es constitucional, y con una mayoría como la mía no se me puede tener permanentemente alejado del poder.

DON JUAN.—Creo que más te vale quedarte aquí.

ANNA (celosa).—No quieres que vaya contigo.

DON JUAN.—Seguramente no querrás entrar en el cielo en compañía de un réprobo como yo.

ANNA.—Todas las almas son igualmente preciosas. Te has arrepentido, ¿no es cierto?

DON JUAN.—Querida Ana, eres boba. ¿Supones que el cielo es como la tierra, donde la gente se convence de que lo hecho se puede deshacer arrepintiéndose; de que lo dicho queda no dicho retractándose; de que lo que es cierto se puede aniquilar mediante un pacto general para desmentirlo? No; el cielo es hogar de los dueños de la realidad; por eso voy allí.

ANNA.—Gracias; yo voy al cielo por ser feliz. Para realidad me ha bastado con la de la tierra.

DON JUAN.—Entonces, debes quedarte aquí, porque el infierno es el hogar de lo irreal y de quienes buscan la felicidad. Es el único refugio para huir del cielo, que, como te digo, es el hogar de los dueños de la realidad, y para huir de la tierra, que es el hogar de los esclavos de la realidad. La tierra es un criadero de niños donde los hombres y las mujeres juegan a ser héroes y heroínas, santos y pecadores, pero de su paraíso de tontos les tiran hacia abajo sus cuerpos. El hambre, el frío y la sed, los años, la decadencia y las enfermedades, y sobre todo la muerte, les hacen esclavos de la realidad; hay que comer y digerir tres veces al día; en cada siglo hay que engendrar tres veces una nueva generación. Las eras de la fe, de los sentimientos románticos y de la ciencia desembocan al fin en una sola oración: «Haz de mí un animal sano.» Pero aquí se escapa de la tiranía de la carne, porque no se tiene nada de animal. Aquí se es un fantasma, una apariencia, una ilusión, un convencionalismo inmortal, intemporal, en una palabra, incorpóreo. Aquí no hay cuestiones sociales, ni cuestiones políticas, ni cuestiones religiosas, ni, quizá lo mejor, cuestiones sanitarias. Aquí al aspecto se le llama belleza, a las emociones se les llama amor, a los sentimientos heroísmo, a las aspiraciones virtud, como se les llamaba en la tierra; pero no hay una dura realidad que contradiga, ni un irónico contraste entre las necesidades y las pretensiones, ni comedia humana; no hay más que un perpetuo romance, un melodrama universal. Como dijo un amigo nuestro alemán en su poema: «La insensatez poética es aquí buen sentido, y el eterno femenino nos eleva constantemente»… sin llevarnos ni un paso más allá. ¡Y con todo eso quieres dejar este paraíso!

ANNA.—Si el infierno es tan hermoso, ¡qué glorioso debe de ser el cielo!

El diablo, la estatua y Don Juan se ponen a protestar violentamente, y de pronto se callan avergonzados.

DON JUAN.—Perdonen ustedes.

EL DIABLO.—De nada. Yo le he interrumpido.

LA ESTATUA.—Iba usted a decir algo.

DON JUAN.—Después de ustedes, señores.

EL DIABLO (a Don Juan).—Ha estado usted tan elocuente sobre las ventajas de mis dominios, que le dejo el hacer justicia a los inconvenientes del otro establecimiento.

DON JUAN.—En el cielo, tal como yo me lo imagino, señora mía, se vive y se trabaja en vez de jugar y fingir. Se ven las cosas como son; no se evita más que el embelesamiento; y la solidez y el peligro de cada uno son su gloria. Si la comedia continúa todavía en la tierra y aquí y todo el mundo es un escenario, el cielo está al menos detrás del decorado. Pero el cielo no se puede describir en metáforas. Allí voy en seguida, porque allí espero al fin escapar de la mentira y de la tediosa y vulgar persecución de la felicidad, para pasar mis eones en la contemplación…

LA ESTATUA.—¡Uf!

DON JUAN.—Señor comendador: no le reprocho que no le guste: una galería de cuadros es lugar aburrido para un eiego. Pero así como hasta usted goza con la contemplación de esos románticos espejismos que son la belleza y el placer, también yo gozaría con la contemplación de lo que más me interesa: la Vida, la fuerza que aspira constantemente a lograr una mayor capacidad de contemplarse a sí misma, ¿Qué cree usted que creó este cerebro mío? No fue la necesidad de mover mis miembros, porque una rata con la mitad de mi talento los mueve tan bien como yo. No fue simplemente la necesidad de obrar, sino la de saber qué hago, para que en mis ciegos esfuerzos por vivir no me destruya a mí mismo.

LA ESTATUA.—Amigo mío, si no es por el resbalón que di, se hubiera destruído en sus ciegos esfuerzos de esgrimista.

DON JUAN.—Audaz lujurioso: su risa terminará en espantoso aburrimiento antes de que llegue la mañana.

LA ESTATUA.—¡Ja, ja! ¿Recuerda cómo lo asusté cuando le dije algo desde el pedestal de mi estatua en Sevilla? Sin los trombones suena un poco apagado.

DON JUAN.—Me dicen que generalmente suena apagado con ellos, comendador.

ANNA.—No interrumpas con frivolidades, papá. ¿No hay en el cielo nada más que contemplación, Juan?

DON JUAN.—En el cielo no busco otro goce. Pero existe la tarea de ayudar a la Vida en su lucha por elevarse. Piensa en cómo derrocha y se desperdiga, en cómo se pone obstáculos y se destruye en su ignorancia y ceguera. Esa fuerza irresistible necesita un cerebro para que en su ignorancia no se resista a sí misma. ¡Qué gran obra es el hombre!, dice el poeta. Sí, pero qué torpe es. Siendo el milagro más grande de organización que ha hecho todavía la vida, el ser más intensamente vivo, el más consciente de todos los organismos, qué cerebro más pobre tiene. La realidad que le han enseñado las fatigas del trabajo y la pobreza ha hecho sórdida y cruel su estupidez. Su imaginación prefiere pasar hambre a afrontar esa realidad, amontonando ilusiones para ocultarla y llamándose inteligencia, genio. Y las dos se acusan mutuamente de su propio defecto: la estupidez acusa de loca a la imaginación, y la imaginación acusa de ignorante a la estupidez, mientras que, ay, la estupidez tiene todo el conocimiento y la imaginación toda la inteligencia.

EL DIABLO.—Y buen potaje han hecho entre las dos. ¿Le conté a usted cuando estaba disponiendo aquel asunto de Fausto, que lo único que la razón ha hecho por el hombre ha sido hacerle más bestia que ninguna bestia? Un cuerpo espléndido vale lo que todos los cerebros cíe cien filósofos dispépticos y flatulentos.

DON JUAN.—Olvida usted que se ha ensayado la magnificencia del cuerpo sin cerebro. Han existido seres inconmensurablemente más grandes que el hombre en todos los aspectos. El megaterio y el ictiosauro han caminado en la tierra con pasos de siete leguas y ocultado el sol con sus enormes alas. ¿Dónde están ahora? Son fósiles en museos, y aun como tales son tan pocos y tan imperfectos que a uno de sus nudillos o de sus dientes se les da más valor que a las vidas de mil soldados. Esos seres vivieron y deseaban vivir; pero por falta de cerebro no supieron cómo realizar su propósito y se destruyeron.

EL DIABLO.—¿Es que el hombre se está destruyendo menos a sí mismo a pesar de ese cerebro del que tanto se jacta? ¿Ha estado usted últimamente en la tierra? Yo sí, y he examinado los maravillosos inventos del hombre; y le aseguro que en las artes de vivir no ha inventado nada, pero que en las artes de matar supera a la Naturaleza y produce con la química y la maquinaria todas las matanzas de las plagas, de la peste y del hambre. El campesino a quien tiento hoy come y bebe lo que comían y bebían los campesinos de hace diez mil años; y la casa donde vive no ha cambiado en mil siglos lo que cambia la moda de sombreros de mujer en unas semanas. Pero cuando sale a matar lleva un maravilloso mecanismo que al toque de un dedo arroja todas las ocultas energías moleculares y deja muy atrás la jabalina, la flecha y la caña de soplar de sus padres. En las artes de la paz el hombre es un torpón. He visto sus fábricas de tejidos de algodón y demás, con maquinaria que un perro codicioso habría podido inventar si hubiera deseado dinero en vez de comida. Conozco sus torpes máquinas de escribir, sus ruidosas locomotoras y sus aburridas bicicletas: son juguetes si se les compara con la ametralladora y el torpedero submarino. En la maquinaria industrial del hombre no hay más que codicia y pereza: su corazón está en sus armas. La maravillosa fuerza vital de que usted se jacta es una fuerza mortífera; el hombre mide su fuerza por su capacidad de destrucción. ¿Qué es su religión? Un pretexto para odiarme. ¿Qué es su ley? Un pretexto para ahorcarle a usted. Qué es su moralidad? Señoritismo, un pretexto para consumir sin producir. ¿Qué es su arte? Un pretexto para regodearse en cuadros de matanza. ¿Qué es su política? O la adoración a un déspota porque el déspota puede matar, o una parlamentaria pelea de gallos. Hace poco pasé una tarde en cierto celebrado parlamento y oí que el cazo sermoneaba a la sartén por su tiznado, y que los ministros contestaban a preguntas. Cuando me fui escribí con tiza a la puerta la vieja frase de los cuartos de niños: «No hagas preguntas y no te dirán mentiras.» Compre una revista de seis peniques y vi que estaba llena de fotografías de hombres jóvenes que se disparaban tiros y se mataban. Vi morir a un hombre, un albañil londinense con siete hijos. Dejo diecisiete libras esterlinas y su mujer las gasto en su entierro y al día siguiente fue con sus hijos a un asilo. En la instrucción de sus hijos no hubiera gastado siete peniques —la ley tuvo que obligarle a permitir que se los instruyeran— pero en el muerto gasto todo lo que tenia. La imaginación de esa gente se enciende, sus energías aumentan ante la idea de la muerte, y cuanto más horrible sea, más les gusta. El cielo está muy por encima de su comprensión; la idea que de él tienen la derivan de dos de los bobos más grandes que han existido, un italiano y un inglés. El italiano lo describió como un lugar de barro, heladas, suciedad, fuego y serpientes venenosas: todo tortura. Ese burro, cuando no estaba diciendo mentiras de mi, estaba gimiendo acerca de una mujer a la cual vio una vez en la calle. El inglés me describió como si me hubieran expulsado del cielo a fuerza de cañonazos y pólvora; y todavía hoy todo inglés cree que esas estupideces están en la Biblia. No sé qué más dice, porque lo dice en un largo poema con el que ni yo ni nadie hemos podido apencar. Lo mismo pasa en todo. La forma literaria más elevada es la tragedia, obra de teatro en la que al fin se asesina a todo el mundo. Las viejas crónicas nos hablaban de terremotos y pestes y nos decían que mostraban el poder y majestad de Dios y la pequeñez del hombre. Ahora las crónicas describen batallas. En una batalla dos cuerpos de hombres se disparan mutuamente balas y bombas explosivas hasta que uno de ellos huye, y entonces el otro persigue a los fugitivos y los hace pedazos en su huida. Esto, deduce la crónica, muestra la grandeza y majestad de los imperios y la pequeñez de los vencidos. Por esas batallas la gente se echa a la calle profiriendo gritos de alegría y presiona a los ministros para que gasten cientos de millones en la matanza, mientras los ministros más energicos no se atreven a gastar un penique más por libra esterlina para combatir la pobreza y la peste que ven todos los días en sus paseos. Podría poner mil ejemplos más, pero todos se reducen a lo mismo: el poder que gobierna la tierra no es el de la Vida, sino el de la Muerte; y la intima necesidad que ha servido a la Vida en sus esfuerzos por organizarse en forma de ser humano no es la necesidad de una vida más elevada, sino la de un elemento destructor más eficaz. Las plagas, las hambres, los terremotos y las tempestades eran demasiado espasmódicos en su actividad; el tigre y el cocodrilo se hartaban con demasiada facilidad y no eran suficientemente crueles; se necesitaba algo más constante, más implacable, más ingeniosamente destructor, y ese algo fue el hombre, inventor del potro, de la hoguera, del cadalso y de la silla eléctrica, de la espada, del fusil y del gas venenoso, y, sobre todo, de la justicia, del deber, del patriotismo y de todos los demás ismos, mediante los cuales aun a los suficientemente inteligentes para portarse humanamente se les convence para que sean los más destructores de todos.

DON JUAN.—¡Bah!, todo eso es viejo. Su punto flaco, diabólico amigo, está en que siempre ha sido un cándido: usted toma al hombre por lo que el dice que vale. Nada podría halagarlo tanto como la opinión que usted tiene de él. Le gusta creerse audaz y malo, y no es ni lo uno ni lo otro; no es más que un cobarde. Llámele tirano, asesino, pirata, matón, y le adorará y se jactará de saber que lleva en sus venas sangre de los antiguos reyes del mar. Llámele mentiroso y ladrón, y se limitará a querellarse contra usted por difamación. Pero llámele cobarde y verá qué furioso se pone; afrontará la muerte para responder a esa hiriente verdad. El hombre da, de su conducta, todas las razones menos una, disculpa sus crímenes con todos los pretextos menos uno, busca su seguridad por todos los motivos menos uno: su cobardía. Sin embargo, toda su civilización se basa en su cobardía, en su abyecta mansedumbre, que él llama respetabilidad. Ni una mula ni un burro aguantan más que hasta ciertos límites, pero el hombre soportará que lo degraden hasta el punto de que su villeza les acaba por parecer tan odiosa a sus opresores, que ellos mismos se ven obligados a corregirla.

EL DIABLO.—Exactamente. Y esas son las criaturas en quienes usted descubre lo que llama Fuerza Vital.

DON JUAN.—Sí, porque ahora viene lo más sorprendente de todo ello.

LA ESTATUA.—¿Qué es?

DON JUAN.—Que a esos cobardes se les puede hacer valientes poniéndoles simplemente una idea en la cabeza.

LA ESTATUA.—Qué tontería! Como viejo soldado, reconozco la cobardía: es tan universal como el marearse en el mar y tiene tan poca importancia. Pero eso de poner una idea en la cabeza de un hombre es una estupidez. Lo único que se necesita para hacer combatir en una batalla es un poco de ardor y el saber que es más peligroso perder que ganar.

DON JUAN.—Por eso, tal vez, son tan inútiles las batallas. Pero los hombres no se sobreponen realmente al miedo hasta que imaginan que están combatiendo en pro de un principio universal, lo que ellos llaman combatir por una idea. ¿Por qué era el cruzado más valiente que el pirata? Porque no luchaba para sí, sino por la Cruz. ¿Cuál es la fuerza que se le opuso con tanta intrepidez como la suya? La fuerza de hombres que no luchaban para ellos, sino por el Islam. Nos arrebataron España aunque luchamos por defender nuestros hogares, pero cuando también nosotros combatimos por la potente idea del catolicismo, los expulsamos otra vez a Africa.

EL DIABLO (irónicamente).—Cómo, usted católico, señor Don Juan, usted devoto! Lo felicito.

LA ESTATUA (seriamente).—Vamos, vamos. Como soldado, no puedo escuchar nada en contra de la Iglesia.

DON JUAN.—No tenga miedo, comendador: la idea de la Iglesia Católica sobrevivirá al Islam, sobrevivirá a la Cruz, sobrevivirá hasta a ese vulgar desfile de incompetentes gladiadores escolares que usted llama Ejército.

LA ESTATUA.—Juan: me va usted a poner en la necesidad de pedirle una explicación por eso.

DON JUAN.—Es inútil; no sé batirme. Toda idea por la cual esté dispuesto el hombre a morir será una idea católica. Cuando al fin el español aprenda que no es mejor que el sarraceno y que su profeta no es mejor que Mahoma, se levantará, más católico que nunca, y morirá en una barricada frente a la inmunda casa donde se muere de hambre, en defensa de la libertad y de la igualdad universales.

LA ESTATUA.—¡Majaderías!

DON JUAN.—Por eso que usted llama. majaderías es por lo único por lo que los hombres se atreven a morir. Más tarde la libertad no será suficientemente católica, y los hombres morirán por la perfección humana, a la cual sacrificarán alegremente su libertad.

EL DIABLO.—Sí; nunca les faltará una excusa para matarse.

DON JUAN.—¿Y qué? Lo que importa no es la muerte, sino el temor a la muerte. Lo que nos degrada no es el matar y el morir, sino el vivir vilmente y aceptar los salarios y las ganancias de la degradación. Es preferible que mueran diez hombres a que viva uno esclavo de su amo. Los hombres se levantarán todavía, padre contra hijo y hermano contra hermano, y se matarán por la gran idea católica de abolir la esclavitud.

EL DIABLO.—Sí, cuando la libertad y la igualdad que usted exalta haya hecho que los blancos cristianos y libres sean en el mercado del trabajo más baratos que los negros paganos vendidos en subasta en masa.

DON JUAN.—No se preocupe; ya le llegará su turno al obrero blanco. Pero ahora no estoy defendiendo las formas ilusorias que adoptan las grandes ideas. Estoy poniendo ejemplos de que esta criatura llamada Hombre, que en sus propios asuntos egoístas es más cobarde que una liebre, lucha por una idea como un héroe. Como ciudadano podrá ser abyecto, pero como fanático es peligroso. No se le puede esclavizar más que mientras es suficientemente débil para prestar atención a razones. Les digo a ustedes, señores, que si saben mostrar al hombre, para que lo realice, un trozo de lo que él llama ahora obra de Dios y después designará con muchos nombres nuevos, le pueden hacer totalmente indiferente a las consecuencias que personalmente tendrá para él.

ANNA.—Sí, el hombre se sacude todas las responsabilidades y deja que cargue con ellas su mujer.

LA ESTATUA.—Bien dicho, hija mía. No dejes que te priven del sentido común.

EL DIABLO.—Ay, señor comendador; ahora que hemos tocado el tema de la Mujer, Don Juan hablará más que nunca. Yo mismo confieso que para mí es el tema supremamente interesante.

DON JUAN.—Para la mujer, señora, las obligaciones y las responsabilidades del hombre empiezan y terminan con su tarea de encontrar pan para sus hijos. El hombre no es para ella más que un medio para tener hijos y sacarlos adelante.

ANNA.—¿Es ¿Es eso lo que crees que piensa la mujer? Yo lo llamo cínico y repugnante animalismo.