Alrededor del proyectil.

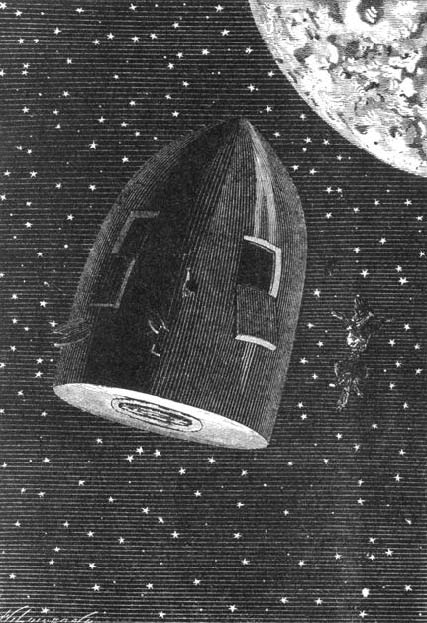

Alrededor del proyectil.Barbicane y sus amigos permanecieron largo rato mudos y pensativos, mirando aquel mundo que habían visto de lejos, como Moisés la tierra de Canaán, y del que se alejaban para no volver. La posición del proyectil respecto a la Luna se había modificado, y a la sazón su fondo se hallaba vuelto hacia la Tierra.

Esta variación, observada por Barbicane, no dejó de sorprenderle. ¿Si el proyectil debía gravitar en torno del satélite siguiendo una órbita elíptica, por qué no le presentaba una misma parte, como hace la Luna respecto de la Tierra? Era éste un punto oscuro.

Observando la marcha del proyectil, se podía conocer que al separarse de la Luna seguía una curva análoga a la que había trazado al acercarse; describía, pues, una elipse muy alargada, que se extendería probablemente hasta el punto de atracción igual, donde se neutralizaban las influencias de la Tierra y de su satélite.

Tal fue la consecuencia que Barbicane dedujo atinadamente de los hechos observados; convencimiento de que participaron sus dos amigos.

Al instante empezaron a menudear las preguntas.

—¿Y cuándo volvemos a ese punto muerto? —preguntó Miguel Ardán.

—¡Eso es lo desconocido! —respondió Barbicane.

—Pero supongo que podrías formular alguna hipótesis…

—Dos —respondió Barbicane—. O la velocidad del proyectil será insuficiente entonces, y permanecerá eternamente inmóvil en aquella línea de doble atracción…

—Prefiero la otra hipótesis, sea la que fuese —interrumpió Miguel Ardán.

—O su velocidad será insuficiente —continuó Barbicane—, y seguirá su derrotero elíptico para gravitar eternamente alrededor del astro de la noche.

—¡Revelación poco consoladora! —dijo Miguel—. Pasar al estado de humildes siervos de la Luna que estamos acostumbrados a considerar como una esclava nuestra. ¡Vaya un porvenir que nos espera!

Ni Barbicane ni Nicholl replicaron.

—¿Callan? —prosiguió Miguel, impaciente.

—No hay nada que responder —dijo Nicholl.

—¿Ni nada que intentar?

—No —respondió Barbicane— ¿Pretenderían luchar contra lo imposible?

—¿Por qué no? ¿Han de retroceder un francés y dos americanos ante semejante palabra?

—¿Pero qué quieres hacer?

—Dominar ese movimiento que nos arrastra.

—¿Dominarlo?

—Sí —respondió Miguel animándose—, contenerlo o modificarlo, utilizarlo, en fin, para el logro de nuestros proyectos.

—¿Y cómo?

—¡Eso es lo que os toca resolver! Si los artilleros no son dueños de sus proyectiles, no son tales artilleros. ¡Si el proyectil manda al artillero, es preciso meter a éste en el cañón en lugar de meter a aquél! ¡Vaya unos sabios, a fe mía! Ahora no saben qué hacer después de haberme inducido…

—¡Inducido! —exclamaron a un tiempo Nicholl y Barbicane—. ¿Qué quieres decir con eso?

—¡No andemos con recriminaciones! —dijo Miguel—. ¡No me quejo! El paseo es de mi gusto y el proyectil también. Pero me parece que debemos hacer todo lo humanamente posible para caer en alguna parte, aunque no fuera en la Luna.

—No deseamos otra cosa, amigo Miguel —respondió Barbicane—, pero carecemos de medios para ello.

—¿No podemos modificar el movimiento del proyectil?

—No.

—¿Ni disminuir su velocidad?

—No.

—¿Ni aun aligerándole como se aligera un barco demasiado cargado?

—¿Qué quieres arrojar? —respondió Nicholl—. No tenemos lastre a bordo y, además, me parece que el proyectil, aligerado, marcharía más aprisa.

—Más despacio —dijo Miguel.

—Más aprisa —replicó Nicholl.

—Ni más aprisa ni más despacio —dijo Barbicane, para poner paz a sus amigos—, porque flotamos en el vacío, donde no se puede tener en cuenta el peso específico.

—Pues bien —dijo Miguel, en tono decisivo—, entonces sólo nos queda una cosa que hacer.

—¿Cuál? —preguntó Nicholl.

—¡Almorzar! —respondió imperturbablemente el audaz francés, que siempre acababa de este modo en los momentos de apuro.

En efecto, si esta determinación no influía de modo alguno en la dirección del proyectil, por lo menos se podría tomar sin inconveniente y aun con buen éxito desde el punto de vista del estómago. Indudablemente Miguel tenía ocurrencias felices.

Cenaron, pues, a las dos de la mañana; pero la hora era lo de menos. Miguel sirvió su comida habitual, terminada por una excelente botella sacada de la bodega secreta. Si no brotaban ideas en sus cerebros había que desconfiar del exquisito Chambertin de 1863.

Terminada la comida, empezaron de nuevo las observaciones.

Alrededor del proyectil se mantenían a una distancia variable los objetos arrojados fuera. Era, pues, indudable que el proyectil, en su movimiento de traslación alrededor de la Luna, no había atravesado ninguna atmósfera, porque de no ser así, el peso específico de aquellos objetos habría modificado su marcha relativa.

Alrededor del proyectil.

Alrededor del proyectil.

Nada había que ver por la parte del esferoide terrestre. La Tierra no llevaba más que un día de su primer cuarto, había sido nueva la víspera a medianoche, y hasta que pasasen dos días no se dibujaría su primer segmento luminoso, viniendo a servir de reloj a los selenitas, puesto que, en su movimiento de rotación, cada uno de sus puntos pasaba veinticuatro horas después por el mismo meridiano lunar.

Por el lado de la Luna el espectáculo era diferente; el astro brillaba en todo su esplendor, en medio de innumerables constelaciones, cuya luz no empañaban sus rayos. En su disco, las llanuras empezaban a formar ya esa tinta oscura que se ve desde la Tierra. El resto del nimbo permanecía brillante, y en medio de su brillantez general, descollaba Tycho como un sol.

Barbicane no podía apreciar de ningún modo la velocidad del proyectil, pero el razonamiento le demostraba que aquella velocidad debía disminuir uniformemente, de conformidad con las leyes de la mecánica racional.

En efecto, admitiendo que el proyectil describiera una órbita alrededor de la Luna, esta órbita sería necesariamente elíptica. La ciencia prueba que debe ser así. Ningún móvil que circula alrededor de un cuerpo atrayente falla a esta ley. Todas las órbitas descritas en el espacio son elípticas, la de los satélites alrededor de los planetas, la de los planetas alrededor del Sol, la del Sol alrededor del astro desconocido que le sirve de centro. ¿Qué razón había para que el proyectil del «Gun-Club» dejara de seguir esta disposición natural?

Ahora bien, en las órbitas elípticas, el cuerpo atrayente ocupa siempre uno de los focos de la elipse. El satélite se encuentra, pues, un momento más cerca, y otro momento más lejos del astro en cuyo torno gravita.

Cuando la Tierra está más próxima al Sol, se halla en su perihelio, y cuando más lejana, en su afelio. Si se habla de la Luna, está más cerca de la Tierra en su perigeo, y más lejos en su apogeo.

Empleando, pues, términos análogos que puedan enriquecer la lengua de los astrónomos, si el proyectil permanecía en estado de satélite de la Luna, se debería decir que se hallaba en su aposelenio, cuando estuviera más lejos, y en su periselenio, cuando estuviera más cerca del astro de la noche.

En este último caso el proyectil debía llegar a su máximum de velocidad; y en el primer caso, quedarse en el mínimum. Ahora bien, indudablemente marchaba hacia su punto aposelenítico, y Barbicane pensaba con razón que su velocidad decrecería hasta este punto, para aumentar de nuevo a medida que volviera a acercarse a la Luna. Y la velocidad sería nula, si aquel punto se confundía con el de atracción igual.

Barbicane estudiaba las consecuencias de aquellas diferentes situaciones y trataba de averiguar el partido que podría sacar de cada una de ellas, cuando fue interrumpido en sus meditaciones por un grito de Miguel Ardán.

—¡Vive Dios! —exclamó Miguel—. Hay que confesar que somos tontos de capirote.

—No digo que no —respondió Barbicane—. Pero, ¿por qué?

—Porque tenemos un medio bien sencillo de retardar esa velocidad que nos aleja de la Luna y no lo empleamos.

—¿Qué medio es ése?

—Utilizar la fuerza de retroceso de nuestros cohetes.

—Verdad es que no hemos aprovechado esa fuerza —respondió Barbicane—, pero la aprovecharemos.

—¿Cuándo? —preguntó Miguel.

—Cuando llegue el momento oportuno. Notad, amigos, que en la posición actual del proyectil, posición oblicua todavía respecto del disco lunar, nuestros cohetes, modificando su dirección podrían apartarlo en vez de aproximarlo a la Luna. Ahora bien, ¿quieren llegar a la Luna?

—¡Qué duda cabe! —replicó Miguel.

—Pues esperen. Por efecto de una influencia inexplicable, el proyectil se inclina a volver su fondo hacia la Tierra. Es probable que en el punto de atracción igual su vértice cónico se dirija enteramente hacia la Luna. En aquel momento se puede esperar que su velocidad sea nula. Aquél será el instante de obrar, y bajo el impulso de nuestros cohetes, quizá podremos provocar una caída directa a la superficie del disco lunar.

—¡Bravo! —exclamó Miguel.

—Eso no lo hemos hecho ni podíamos hacerlo al pasar por primera vez por el punto muerto a causa de que el proyectil se hallaba animado todavía de una velocidad demasiado grande.

—Muy bien razonado —dijo Nicholl.

—Esperemos, pues, con paciencia —prosiguió Barbicane—. Pongamos de parte nuestra todas las probabilidades, y después de haber desesperado tanto, empiezo a creer que lograremos nuestro objeto.

Esta conclusión mereció los aplausos de Miguel Ardán. Ninguno, de aquellos tres locos audaces se acordaba ya de que habían convenido en que la Luna no estaba habitada ni probablemente era habitable; lejos de esto, iban a hacer todos los esfuerzos posibles por llegar a ella.

Sólo faltaba resolver una cuestión. ¿En qué momento llegaría el proyectil al punto de atracción igual en que los viajeros se jugarían el todo por el todo?

Para calcular este momento con una aproximación de segundos, Barbicane sólo necesitaba consultar sus notas de viaje y las diferentes alturas tomadas sobre los paralelos lunares. Así, el tiempo empleado en recorrer la distancia que mediaba entre el punto muerto y el Polo Sur debía ser igual a la que separaba el Polo Norte del punto muerto. Las horas que representaban los tiempos recorridos estaban cuidadosamente anotadas, y el cálculo se simplificaba.

Barbicane dedujo que el proyectil llegaría a dicho punto a la una de la madrugada del 7 al 8 de diciembre. En el momento en que hacía el cálculo eran las tres de la madrugada del 6 al 7; faltaban, pues, veintidós horas, si la marcha del proyectil no sufría alteración, para llegar al punto apetecido.

Los cohetes habían sido dispuestos ya anteriormente para amortiguar la caída del proyectil sobre la Luna y a la sazón los audaces viajeros iban a emplearlos para producir un efecto completamente contrario. Como quiera que fuese, se hallaban dispuestos y no tenían que hacer más que esperar el momento de prenderles fuego.

—Ya que no, hay nada que hacer —dijo Nicholl—, voy a proponer una cosa.

—¿Qué? —preguntó Barbicane.

—Propongo que durmamos.

—¡Vaya una idea! —exclamó Miguel Ardán.

—Llevamos cuarenta horas sin pegar ojo —dijo Nicholl—, unas cuantas horas de sueño nos devolverán nuestras fuerzas.

—Me opongo —replicó Miguel.

—Bueno —prosiguió Nicholl—, que cada cual haga lo que guste; yo, por mi parte, voy a dormir.

Y tendiéndose en un diván, no tardó en roncar profundamente.

—Este Nicholl es un hombre de buen sentido —dijo, al poco rato, Barbicane—. Voy a seguir su ejemplo.

Y a los pocos instantes le hacía dúo.

—No se puede negar —dijo Miguel, cuando se vio solo— que estos hombres prácticos suelen tener buenas ocurrencias.

«Estos hombres prácticos suelen tener buenas ocurrencias».

«Estos hombres prácticos suelen tener buenas ocurrencias».

Y alargando sus piernas y cruzando los brazos sobre la cabeza se durmió también.

Pero aquel sueño no podía ser duradero ni tranquilo. Tenían el ánimo agitado aquellos tres hombres demasiado cuidadosos, y así fue que a las siete de la mañana ya estaban otra vez en pie.

El proyectil seguía alejándose de la Luna e inclinando más y más hacia ella su parte cónica; fenómeno inexplicable hasta entonces, Pero que servía perfectamente a los designios de Barbicane.

Faltaban diecisiete horas para que llegara el momento de obrar.

El día se hizo largo. Por más animosos que fueran los viajeros, se sentían vivamente agitados al acercarse el instante que debía decirlo todo, su caída hacia la Luna o su eterno encadenamiento en una órbita inmutable. Contaron, pues, las horas, demasiado lentas para ellos. Barbicane y Nicholl entregados obstinadamente a sus cálculos, y Miguel yendo y viniendo entre aquellas paredes estrechas mientras contemplaba con ojos codiciosos aquella Luna impasible.

A veces cruzaban rápidamente por su imaginación los recuerdos de la Tierra, y se figuraban ver a sus amigos del «Gun-Club», especialmente al más querido de todos, J. T. Maston. En aquel momento el respetable, secretario estaría ocupando su puesto en las Montañas Rocosas. ¿Qué pensarla si veía el proyectil en el espejo de su gigantesco telescopio? Después de verle desaparecer detrás del Polo Sur de la Luna, le vería reaparecer por el Polo Norte. ¡Era, pues, satélite de un satélite! ¿Habría lanzado J. T. Maston por el mundo esta inesperada nueva? ¿Sería éste el desenlace de tan gran empresa?

Pasó aquel día sin incidente alguno, y llegó la medianoche terrestre. Iba a comenzar el día 8 de diciembre: una hora después llegaban al punto de atracción igual. ¿Qué velocidad animaba entonces al proyectil? No se podía apreciar. Pero ningún error podría inutilizar los cálculos de Barbicane. A la una de la mañana la velocidad debía ser y sería nula.

Otro nuevo fenómeno había de señalar el punto de parada del proyectil en la línea neutral. En aquel punto, en que se anulaban las dos atracciones terrestre y lunar, los objetos «no pesarían», reproduciéndose aquel singular fenómeno que tanto había sorprendido ya una vez a Barbicane y sus compañeros. En aquel momento preciso sería menester obrar.

Ya el vértice cónico del proyectil se hallaba sensiblemente vuelto hacia el disco lunar; y la posición permitía utilizar perfectamente todo el retroceso producido por el empuje de los cohetes. Las probabilidades se volverían favorables a los viajeros. Si la velocidad del proyectil quedaba enteramente anulada en aquel punto muerto, bastaría un movimiento determinado hacia la Luna, por ligero que fuera, para determinar su caída.

—La una menos cinco minutos —dijo Nicholl.

—Todo está listo —dijo Miguel Ardán, acercando una mecha a la llama del gas.

—¡Espera! —dijo Barbicane, que tenía en la mano su cronómetro.

En aquel momento no se dejaba sentir la gravedad, y los viajeros notaban en sí mismos aquella completa desaparición. Estaban inmediatos al punto neutral, si no en él mismo.

—¡La una! —dijo Barbicane.

«¡La una!».

«¡La una!».

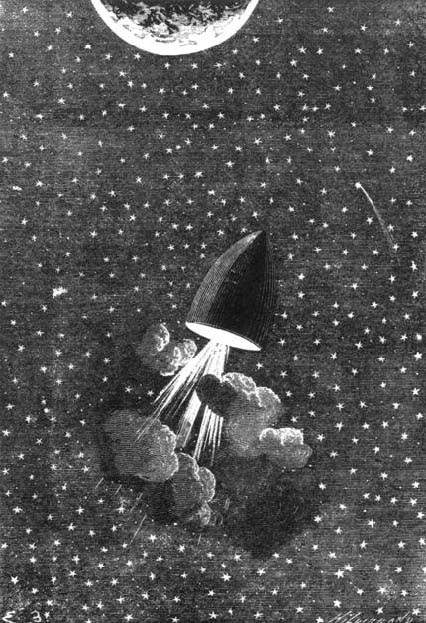

Miguel aplicó la mecha inflamada a un aparato que ponía en comunicación instantánea a los cohetes. No se oyó detonación alguna en la parte exterior, donde faltaba el aire. Pero por las lumbreras, vio Barbicane un fogonazo prolongado que se apagó de inmediato.

El proyectil sufrió una sacudida que se percibió muy distante en el interior.

Los tres amigos miraban, escuchaban sin hablar, respirando apenas; podían oírse los latidos de sus corazones en medio de aquel absoluto silencio.

—¿Caemos? —preguntó por último Miguel Ardán.

—No —respondió Nicholl—; puesto que el fondo del proyectil no se vuelve hacia el disco lunar.

En aquel momento, Barbicane, apartándose del cristal de la lumbrera, se volvió hacia sus compañeros, los cuales le vieron horriblemente pálido, con la frente arrugada y los labios contraídos.

—¡Caemos! —dijo.

—¡Ah! —exclamó Miguel Ardán—. ¿Hacia la Luna?

—Hacia la Tierra —respondió Barbicane.

—¡Diablo! —exclamó Ardán. Añadió luego, filosóficamente—: ¡Bueno! ¡Al entrar en el proyectil pensábamos que no sería fácil salir de él!

Comenzaba, en efecto, aquella espantosa caída. La velocidad que conservaba el proyectil le había llevado más allá del punto muerto, sin que pudiera impedirlo la explosión de los cohetes. Aquella velocidad que, a la ida, había arrastrado al proyectil fuera de la línea neutral, lo arrastraba también a la vuelta. La física exigía que, en su órbita elíptica, «volviera a recorrer todos los puntos por donde había pasado antes».

Era una caída terrible; desde una altura de 78 000 leguas y que ningún muelle ni resorte podía debilitar. Con arreglo a las leyes de la balística, el proyectil debía impactar en la Tierra con una velocidad igual a la que lo animaba al salir del columbiad, o sea, a una velocidad de 16 000 metros en el último segundo.

Y para dar una idea de comparación, diremos que se ha calculado que un objeto arrojado desde la parte más alta de las torres de Nuestra Señora de París, cuya altura no pasa de los 200 pies, llega al suelo con una velocidad de 120 leguas por hora. En el caso a que nos referimos, el proyectil debía caer en la Tierra con una velocidad de «cincuenta y siete mil seiscientas leguas por hora».

—¡Estamos perdidos! —dijo fríamente, Nicholl.

—Pues bien, si morimos —respondió Barbicane, con una especie de fervor religioso—, el resultado de nuestro viaje será mucho mayor de lo que pensábamos. ¡Dios mismo nos dirá su secreto! ¡En la otra vida, el alma no necesita máquinas ni aparatos para saberlo todo! ¡Se identificará con la sabiduría eterna!

—En todo caso —replicó Miguel Ardán—, el otro mundo todo entero bien puede consolarnos de la pérdida de este astro íntimo que se llama Luna.

Barbicane se cruzó de brazos, en ademán de sublime resignación.

—¡Hágase la voluntad de Dios! —dijo, con voz profundamente emocionada.