La culpa es de la Luna.

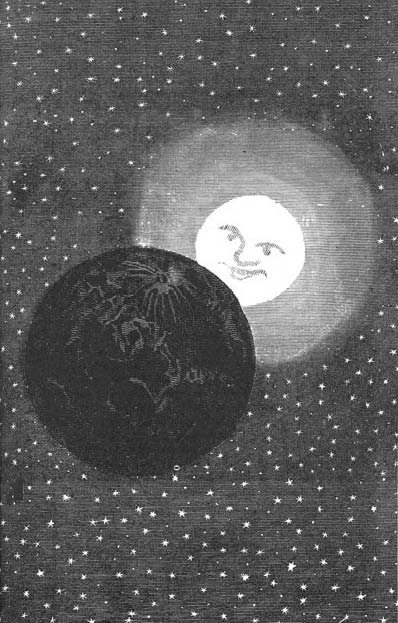

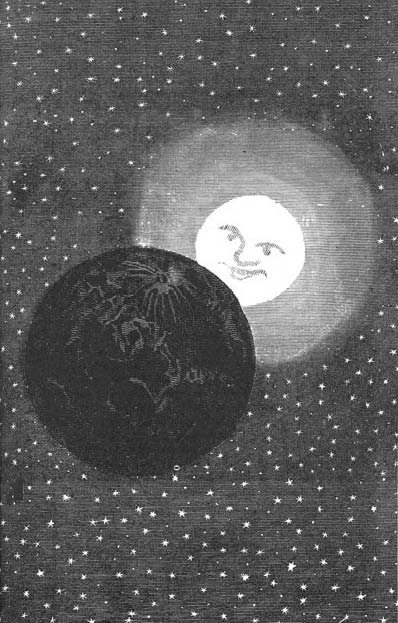

La culpa es de la Luna.Al producirse tan súbitamente aquel fenómeno, el proyectil pasaba a menos de 50 kilómetros del Polo Norte de la Luna. Le habían bastado unos cuantos segundos para sepultarse en las tinieblas absolutas del espacio. La transición se había operado tan rápidamente, tan sin degradación de luz, que no parecía sino que el astro de la noche se hubiera apagado a impulsos de un gigantesco soplo.

—¡Se ha fundido, ha desaparecido la Luna! —exclamó Miguel Ardán, estupefacto.

En efecto, no se veía un reflejo, ni una sombra, ni nada de aquel disco tan deslumbrador momentos antes. La oscuridad era completa y aún la hacía mayor el brillo de las estrellas; tenía ese color negro propio de las noches lunares, que duran trescientas cincuenta y cuatro horas y media en cada lugar del disco, noche inmensa que proviene de la igualdad entre los movimientos de traslación y rotación de la Luna sobre sí misma y alrededor de la Tierra. El proyectil, sumergido en el cono de sombra del satélite, no sufría ya la acción de los rayos solares, lo mismo que los puntos de la parte invisible de éste.

Reinaba completa oscuridad en el interior; no se veía nada; así que, por más deseoso que estuviera Barbicane de economizar el gas encerrado en el depósito, no hubo más remedio que hacer este gasto para disipar las tinieblas en que les había sumido la desaparición del Sol.

—¡Vaya al diablo el astro radiante! —exclamó Miguel Ardán—; va a obligarnos a consumir gas, cuando podía suministrarnos gratis sus rayos.

—No acusemos al Sol —replicó Nicholl—; no tiene él la culpa, sino la Luna, que se pone en medio como una pantalla.

La culpa es de la Luna.

La culpa es de la Luna.

—¡Es el Sol! —insistía Miguel.

—¡Es la Luna! —repetía Nicholl.

Disputa excusada que Barbicane terminó, exclamando:

—Amigos míos, no tienen la culpa el Sol ni la Luna, sino el proyectil, que en vez de seguir vigorosamente su trayectoria ha cometido la torpeza de separarse de ella. Y para hablar con justicia, la culpa es del malhadado bólido que lamentablemente ha desviado nuestra dirección primitiva.

—¡Bien! —respondió Miguel Ardán—. Pues entonces, ya que está arreglado, vamos a almorzar. Después de una noche entera de observaciones conviene reponerse un poco.

Esta proposición no encontró oposición alguna.

En pocos minutos preparó Miguel el almuerzo; pero comieron por comer y bebieron sin echar brindis ni proferir exclamaciones. Al verse arrastrados a aquellos espacios, sin su comportamiento habitual de resplandores, sentían que una vaga inquietud se apoderaba de sus corazones.

Hablaron, sin embargo, de aquella interminable noche de trescientas cincuenta y cuatro horas, o sea cerca de quince días, que las leyes físicas han impuesto a los habitantes de la Luna. Barbicane dio a sus amigos algunas explicaciones de tan curioso fenómeno.

—Curioso, sin duda alguna —dijo—, porque si cada hemisferio de la Luna está privado de luz solar durante quince días, ésta, sobre la que pasamos ahora, no goza siquiera durante su larga noche el espectáculo de la Tierra espléndidamente iluminada. En una palabra, no hay Luna, tomando por tal a nuestro esferoide, sino a un lado del disco. Ahora bien, si sucediese así en la Tierra; si, por ejemplo, Europa no viera nunca la Luna, y ésta no fuera visible para los antípodas, figuraos cuán asombrado se quedaría un europeo la primera vez que visitara Australia.

—¡Se haría el viaje sólo para ver la Luna! —respondió Miguel.

—Pues bien, esa admiración puede experimentarla el que habite la parte de la Luna opuesta a la Tierra, parte invisible para nosotros, compatriotas del globo terrestre.

—Y que nosotros habríamos visto, —añadió Nicholl— si hubiéramos llegado en la época de la luna nueva, es decir, quince días después.

—En cambio diré —prosiguió Barbicane— que el habitante de la parte visible está muy favorecido por la Naturaleza en perjuicio de sus hermanos de la parte invisible. Esta última, como veis, tiene noches profundas de trescientas cincuenta y cuatro horas, sin que ningún rayo de luz interrumpa su completa oscuridad. La otra, por el contrario, cuando ve desaparecer bajo el horizonte al Sol que la ha iluminado durante quince días, ve alzarse por el horizonte opuesto otro brillante astro, que es la Tierra, de tamaño tres veces mayor que el de esa Luna que nosotros conocemos; la Tierra, que ocupa un diámetro de dos grados, que le envía una luz trece vez más intensa y en nada disminuida, puesto que no hay por medio capa atmosférica alguna, y que no desaparece del horizonte hasta que el Sol vuelve a salir.

—¡Bello discurso! —dijo Miguel Ardán—. Quizás un poco académico.

—De lo que se deduce —siguió diciendo Barbicane, sin pestañear— que esta cara visible del disco debe ser muy agradable de habitar, puesto que tiene delante al Sol en los plenilunios y a la Tierra en los novilunios.

—Pero esta ventaja —dijo Nicholl— se hallará desgraciadamente compensada por el insoportable calor que la luz lleva consigo.

—Este inconveniente existe en ambas caras, porque la luz reflejada por la Tierra indudablemente se halla desprovista de calor. Sin embargo, esta cara está más expuesta al calor que la visible. Y esto lo digo para vos, Nicholl, porque Miguel probablemente no lo comprenderá.

—Gracias —dijo Miguel.

—En efecto —prosiguió Barbicane—, cuando esta cara invisible recibe a un mismo tiempo la luz y el calor solares, es porque hay luna nueva, es decir, se halla en conjunción entre el Sol y la Tierra. Al contrario, cuando está llena ocupa un lugar más cerca del Sol en un doble de su distancia a la Tierra. Ahora bien, esta distancia puede calcularse en dos centésimas partes de la que separa al Sol de la Tierra, o sea, en números, 200 000 leguas más cerca del Sol cuando recibe sus rayos.

—Justamente —respondió Nicholl.

—Por el contrario… —prosiguió Barbicane.

—Un momento —dijo Miguel interrumpiendo a su compañero.

—¿Qué quieres?

—Continuar la explicación.

—¿Para qué?

—Para probar que he comprendido.

—Habla —dijo Barbicane, sonriendo.

—Por el contrario —dijo Miguel, imitando el tono y los ademanes del presidente Barbicane— cuando la cara visible de la Luna se halla iluminada por el Sol, o lo que es lo mismo, hay Luna llena, ésta se halla situada enfrente del Sol, con la Tierra por medio. Entonces la distancia que la separa del astro radiante se ha aumentado en 200 000 leguas y, por consiguiente, el calor que recibe habrá sufrido alguna disminución.

—¡Muy bien dicho! —exclamó Barbicane—. ¿Sabes, Miguel, que para ser artista tienes mucho talento?

—Sí —dijo Miguel con indiferencia—; así somos todos en el bulevar de los italianos.

Barbicane estrechó con gravedad la mano a su amable compañero, y continuó enumerando varias ventajas de que gozaban los habitantes de la cara visible de la Luna. Citó, entre otras, la observación de los eclipses de Sol, que no pueden hacerse sino en este lado del disco lunar; puesto que para producirse tales eclipses es preciso que la Luna esté en oposición. Estos eclipses, provocados por la interposición de la Tierra entre la Luna y el Sol, pueden durar dos horas, durante las cuales el globo terrestre, a causa de la refracción de los rayos solares en su atmósfera, debe parecer desde la Luna un punto negro marcado en el Sol.

—De modo —dijo Nicholl— que ese pobre hemisferio no ha sido muy favorecido por la naturaleza.

—Así es —respondió Barbicane—, aunque no todo el hemisferio; porque en virtud de cierto movimiento de libración, de cierto balanceo sobre su centro, la Luna presenta a la Tierra algo más de la mitad de su disco. Es como un péndulo cuyo centro de gravedad se halla vuelto hacia el globo terrestre y que oscila con regularidad. ¿De dónde procede esta oscilación? De que su movimiento de rotación sobre su eje se halla animado de una velocidad uniforme, mientras el de traslación, que sigue una órbita elíptica alrededor de la Tierra, no lo está. En el perigeo predomina la velocidad de traslación, y la Luna presenta cierta porción de su borde occidental. En el apogeo, la velocidad de rotación es la que domina, y aparece un trozo de su orilla oriental. Es un segmento de unos ocho grados que se presenta ya por Oriente, ya por Occidente. De lo cual resulta que si consideramos a la Luna como dividida en mil partes, vemos de ellas quinientas setenta y nueve.

—Entendido —respondió Miguel—; pero si alguna vez llegamos a ser selenitas, yo quiero habitar en la cara visible; no hay nada que me guste tanto como la luz.

—A no ser —añadió Nicholl— que la atmósfera se halle condensada en la otra, como lo aseguran varios astrónomos.

—No deja de ser una opinión —respondió simplemente Miguel Ardán.

Entretanto había terminado el desayuno, y los observadores habían vuelto a ocupar sus puestos. Intentaban ver algo a través de las oscuras lumbreras apagando la luz interior; pero no distinguían ni un átomo luminoso en medio de aquella oscuridad.

Un hecho inexplicable ocupaba el pensamiento de Barbicane. ¿Cómo se concebía que habiendo pasado el proyectil a la corta distancia de 50 kilómetros de la Luna, no hubiera caído en ella? Si su velocidad hubiera sido muy grande se comprendería que no hubiera caído; pero con una velocidad relativamente mediana, era incomprensible aquella resistencia a la atracción lunar. ¿Se hallaba sometido el proyectil a alguna otra influencia? ¿Había algún cuerpo que lo mantuviera en el éter? Era ya indudable que no tocaría en ningún punto de la Luna. Pero ¿dónde iba? ¿Se alejaba del disco o se acercaba a él? ¿Iba arrastrado en profundas tinieblas a través del infinito? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo calcularlo en medio de la oscuridad? Todas estas cuestiones inquietaban a Barbicane, pero no podía resolverlas.

En efecto, el astro invisible estaba allí a pocas leguas, quizás a pocas millas, pero ni sus compañeros ni él lo distinguían ya. Si se producía algún ruido en su superficie no podían oírlo; el aire, el vehículo del sonido, faltaba allí para transmitir los gemidos de aquella Luna a quien las leyes árabes designan como un hombre ya medio convertido en granito, pero que todavía siente.

Aquello era para aburrir a los observadores más pacientes. Aquel hemisferio desconocido, era precisamente el que se ocultaba a sus ojos. Aquella cara, que quince días antes o quince días después había estado y estaría espléndidamente iluminada por los rayos solares, se perdía entonces en una completa oscuridad. ¿Dónde estaría el proyectil quince días después? ¿Quién podría decir a donde los habrían conducido las atracciones?

Es opinión generalmente admitida, con arreglo a las observaciones selenográficas, que el hemisferio invisible de la Luna tiene la misma constitución que el hemisferio visible. En los movimientos de libración de que había hablado Barbicane se desvelaba, en efecto, como una séptima parte de aquel hemisferio, en la que se observan montañas y llanuras, circos y cráteres análogos a los indicados ya en los mapas. Así, pues, podía suponerse la misma naturaleza, el mismo mundo, árido y muerto. Y sin embargo, podía suceder que la atmósfera le hubiera dado vida a aquellos continentes produciendo no sólo la vida vegetal, sino hasta la animal y la del hombre. ¡Cuántos problemas de interés había que resolver! ¡Cuántas soluciones podían obtenerse contemplando aquel hemisferio! ¡Qué encanto hubiera, sido echar una mirada sobre aquel mundo nunca visto por ojos humanos!

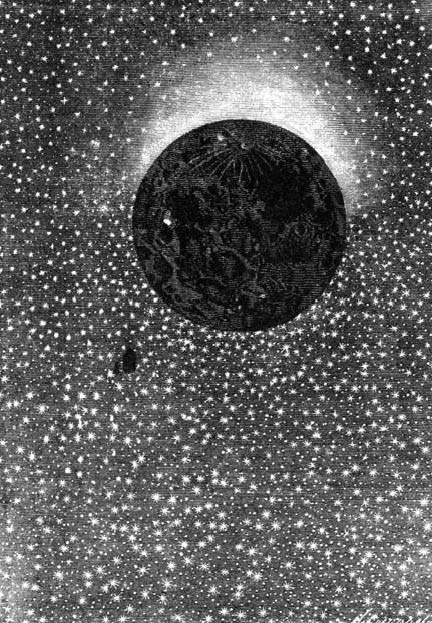

Se comprenderá, por consiguiente, la contrariedad de los viajeros al encontrarse envueltos en aquella negra oscuridad. Les era imposible verificar la menor observación del disco lunar. En cambio, las constelaciones parecían solicitar sus miradas, y hay que convenir en que jamás astrónomo alguno, ni los Faye, ni los Chacornac, ni los Secchi, se habían visto en condiciones tan favorables para observarlas con todos sus detalles.

En efecto, nada hay que iguale al esplendor de aquel paisaje sideral bañado en el límpido éter. Aquellos diamantes incrustados en la bóveda celeste despedían soberbios destellos. La vista abarcaba el firmamento desde la cruz del Sur hasta la estrella del Norte, constelaciones que dentro de doce mil años, y por efecto de la sucesión de los equinoccios, cederán su papel de estrellas polares, la una a Canopus del hemisferio austral, y la otra a Vega del boreal. La imaginación se perdía en aquel infinito sublime, en medio del cual gravitaba el proyectil como un nuevo astro creado por la mano del hombre. Por un efecto natural, aquellas constelaciones brillaban con suavidad y no centelleaban, porque faltaba la atmósfera, que es la que produce el centelleo, por la interposición de sus capas de diferente densidad y humedad. Parecían otros tantos ojos que miraban dulcemente en aquella noche profunda y en medio del silencio absoluto del espacio.

Nada podría igualar el esplendor de aquel paisaje sideral.

Nada podría igualar el esplendor de aquel paisaje sideral.

Los viajeros contemplaron mudos largo rato el firmamento estrellado en el cual formaba la Luna una especie de cavidad negra muy extensa. Pero una sensación muy penosa les sacó pronto de su contemplación; y era un frío sumamente vivo que en un instante cubrió los cristales de las lumbreras de una espesa capa de hielo. En efecto, éste perdía poco a poco el calor acumulado en sus paredes, sintiéndose por lo tanto un gran descenso de temperatura que convirtió en hielo la humedad interior en contacto con los cristales, impidiendo toda observación.

Miró Nicholl el termómetro y vio que había bajado a 17° centígrados bajo cero. Así, pues, a pesar de todos los propósitos económicos de Barbicane, no sólo tuvo que emplear el gas para tener luz, sino también para calentarse. La temperatura del proyectil no era soportable y sus pasajeros se hubieran helado vivos.

—No nos quejaremos, ciertamente —observó Miguel Ardán—, de la monotonía del viaje. ¡Qué variedad, por lo menos en la temperatura! Tan pronto nos vemos abrumados de luz y de calor como los indios de las Pampas, como sumidos en las más profundas tinieblas y en medio de un frío boreal como los esquimales del Polo. No, no podemos quejarnos, la Naturaleza nos hace perfectamente los honores.

—Pero —preguntó Nicholl—, ¿qué temperatura es la del exterior?

—Precisamente la de los espacios planetarios —respondió Barbicane.

—Entonces —dijo Miguel Ardán—, ¿no sería el momento a propósito para hacer el experimento que no hemos podido intentar cuando estábamos inundados de rayos solares?

—Sí, ahora o nunca —respondió Barbicane—, porque estamos muy bien situados para comprobar la temperatura del espacio y ver si son exactos los cálculos de Fourier o Pouillet.

—El caso es que hace frío —respondió Miguel.

—La humedad interior se condensa en los cristales; y si continúa el descenso pronto vamos a ver que nuestro aliento cae al suelo convertido en nieve.

«Nuestro aliento cae al suelo convertido en nieve».

«Nuestro aliento cae al suelo convertido en nieve».

—Preparemos un termómetro —dijo Barbicane.

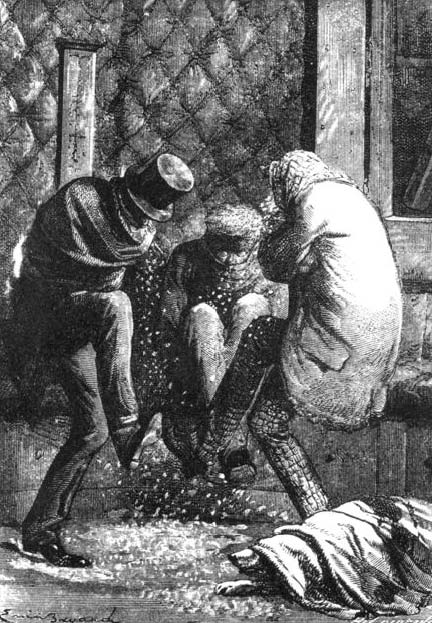

Claro es que un termómetro ordinario, no hubiera dado resultado alguno en las circunstancias en que iba a usarse. El mercurio se hubiese solidificado en la probeta puesto que para ello sólo necesita 42° bajo cero. Pero Barbicane se había provisto de un termómetro del sistema Walferdin, que da fracciones de temperatura sumamente baja.

Antes de empezar el experimento, se comparó aquel termómetro con otro de las condiciones ordinarias, y Barbicane se dispuso a hacer uso de él.

—¿Cómo nos arreglaremos? —preguntó Nicholl.

—Nada más fácil —respondió Miguel Ardán, que nunca se apuraba—. Se abre rápidamente la lumbrera, se lanza el instrumento, que seguirá dócilmente al proyectil, y al cabo de un cuarto de hora se le retira…

—¿Con la mano? —preguntó Barbicane.

—Con la mano —respondió Miguel.

—Pues bien, amigo mío; no te expongas a tal cosa —respondió Barbicane—; porque la mano que saques para hacerlo se quedaría hecha un muñón helado y deforme por esos fríos espantosos.

—¿De veras?

—Tendrías la sensación de una quemadura terrible, como si te acercara un hierro candente; porque, lo mismo que el calor, el frío entra en gran cantidad en nuestra carne o sale de ella. Además tampoco estoy seguro de que ahora nos sigan los objetos que hemos arrojado fuera.

—¿Por qué? —preguntó Nicholl.

—Porque si atravesamos una atmósfera, aunque sea muy poco densa, esos objetos se moverán ya con más dificultad y se quedarán atrás. La oscuridad nos impide ver si todavía nos siguen; así, pues, para no exponernos a perder el termómetro, le sujetaremos de modo que podamos retirarlo fácilmente cuando nos convenga.

Se siguieron los consejos de Barbicane; se abrió rápidamente la lumbrera y Nicholl arrojó al espacio el termómetro, al cual se había atado una cuerda corta con el fin de poderlo retirar rápidamente. La lumbrera estuvo abierta a lo sumo un segundo, y, sin embargo, bastó para que penetrara en el proyectil un frío violento.

—¡Demonio! —exclamó Miguel Ardán—. Hace un frío capaz de helar a los osos blancos.

Barbicane aguardó a que pasara una media hora, tiempo más que suficiente para que el instrumento pudiera descender hasta la temperatura del espacio. Luego retiraron el termómetro tan rápidamente como lo habían sacado.

Barbicane calculó la cantidad de mercurio pasada a la ampollita soldada a la parte inferior del instrumento.

—Ciento cuarenta grados centígrados bajo cero —exclamó.

Pouillet tenía razón contra Fourier. Ésta era la horrible temperatura de los espacios siderales. Ésta quizá la de los continentes lunares cuando el astro de la noche ha perdido por irradiación el calor recibido en los quince días del Sol.