Stalin da un tajo a la ayuda

y la Comintern fija su gran estrategia

para España

DURANTE LOS GOBIERNOS Negrín, la República siempre tuvo que moverse entre el Caribdis francés y el Escila soviético. A la vez debió sortear las mortales asechanzas que le deparaban alemanes e italianos por activa y británicos por pasiva. Hemos echado un vistazo a los cambios en Francia pero no analizado todavía lo que ocurría con la misteriosa Unión Soviética[1]. Pascua prosiguió su ofensiva de charme en Moscú, algo que probablemente no hizo ningún otro embajador en una época en que las purgas pegaban con dureza a la Administración y, en consecuencia, al NKID[2]. Tenía instrucciones de insistir sobre los envíos de armas y la concesión de créditos. En comparación con los éxitos que obtuvo Franco, sus resultados fueron muy modestos. Cayeron en picado cuando, sin que nada permitiese anticiparlo, Stalin decidió menguar la ayuda militar, poco después de que, a su iniciativa, la Comintern estableciese grandes orientaciones sobre la política a seguir de cara a España.

El 19 de octubre Pascua invitó a Stalin, Molotov, Vorochilov y Kaganovich, amén de a varios altos funcionarios, a almorzar o cenar en su residencia. La ocasión se la había deparado la aceptación de Stalin en principio, en una de sus periódicas visitas al Kremlin, a saborear algún buen vino español. Por desgracia no sabemos si la invitación tuvo resultados o no. Si los tuvo, habría sido un honor hiper-extraordinario[3]. Stalin no despachaba con embajadores y, por supuesto, no iba a sus residencias. Cuando lord Chilton recibió instrucciones categóricas el 27 de octubre de 1937 para hacer todo lo posible y ver a Stalin la respuesta fue negativa, a pesar de que se trataba de un tema relacionado con el grave estancamiento de las discusiones en el CNI (DBFP, XIX, docs. 271 y 276). Poco después de cursar la invitación, Pascua recibió unas noticias que aguardaba impacientemente. El 21 Giral le telegrafió lo que sigue:

De Ministro Defensa Nacional: Gobierno francés ha señalado puerto de Bassens, en Burdeos, para descarga material de guerra, asegurándose transporte del mismo hasta estación de Puigcerdá[4] donde se harán ampliaciones necesarias para completar y mejorar activamente instalación. Esta facilidad asegura el transporte sin riesgos del material procedente de la URSS embarcándolo en puerto norte de ese país. Nos urge material de todas clases; entre el de tierra ya he señalado lo que consideramos preferente en un despacho que le dirigí hoy mismo. En aviación en cuanto el enemigo termine conquista de Asturias estaremos en situación deficitaria muy peligrosa porque traerá a otros frentes el centenar de aviones que actualmente emplea sobre territorio asturiano. Ruégole haga gestiones cerca de ese Gobierno encaminadas a obtener remisión de material por dicha vía con toda urgencia (Viñas, 1979, p. 352).

Pascua se entrevistó el mismo 21 de octubre con Molotov y Vorochilov. Que no lo hiciera con Stalin pudo deberse a la premura en concertar la audiencia. Gracias a sus apuntes manuscritos podemos reconstruir hasta cierto punto la reunión[5]. Les leyó el telegrama y les entregó una copia. Respondió a las preguntas de Molotov sobre lo que había detrás de la oferta de Francia: un cambio en los medios oficiales respecto a la situación española. Aludió a manifestaciones hechas en Ginebra por varios políticos franceses[6]; mencionó la actitud de Daladier[7] y de ciertos medios militares así como la evolución registrada en la derecha. No se privó de añadir una referencia, ambigua, al «reflejo preocupaciones de Inglaterra», pensando quizá que la actitud británica no podía ser demasiado positiva y que los franceses habrían de tenerla en cuenta. Subrayó, no obstante, que la República hacía igualmente una guerra a favor de Francia. A esta le salía incluso muy barata. Era una interpretación correcta. La contención del Eje la obtenían los franceses por españoles interpuestos a precio de saldo. La argumentación permite pensar que Pascua no olvidaba lo que Stalin le había dicho en febrero. Indicó que convenía interesar más al Gobierno francés y explicó por último en dónde estaba Puigcerdá.

Molotov confió sus temores en los resultados que pudiera generar en Francia una campaña contraria de la derecha (ya había habido precedentes, añadiremos) y se cuestionó respecto a la actitud británica. Vorochilov fue al grano y preguntó cuál era el material más urgente. Por desgracia el telegrama que anunciaba Prieto había resultado indescifrable. Pascua se disculpó y se comprometió a transmitírselo pero añadió que las peticiones ya se habían hecho por otro conducto y que sus interlocutores conocían la gran preocupación de Prieto por la aviación.

El comisario para la Defensa respondió que estudiarían el tema y que decidirían. Se quejó del empleo de telegramas que caracterizó como un sistema en general malo[8]. Era mejor utilizar correos diplomáticos, mucho más seguros, y criticó la excesiva confianza de los españoles. No era la primera vez que los rusos se lo decían a Pascua. Incluso el propio Stalin lo había hecho en una ocasión anterior. Probablemente para remachar su crítica, Vorochilov aludió a un comunicado de Prieto sobre la entrada de dos barcos en Cartagena y destacó el hundimiento del Cabo Santo Tomé[9]. Es indudable que pasó al ataque, porque tal suceso, como veremos más adelante, ha de ponerse en el debe de las responsabilidades soviéticas. A Pascua no le quedó más remedio que explicar las dificultades con las que topaba el Gobierno. En España reinaba una situación irregular y había que improvisar mucho. La crítica debió, no obstante, escocerle y no la ocultó a Negrín. El 29 de octubre le pidió que frenase a Prieto para que el Ministerio de Defensa Nacional no cometiera indiscreciones. Le recordó que hacía tiempo había tenido una agarrada con Bruno Alonso (comisario general de la Flota) acerca de noticias publicadas en la prensa sobre actividades de la escuadra. Hechas con la mejor intención, resultaban perjudiciales. Explicó las quejas de Vorochilov y su contexto. Cuando Negrín se hallaba en Ginebra se había publicado una nota oficial en la que se afirmaba que mientras los aviones enemigos bombardeaban otros lugares por equivocación en el Mediterráneo, los buques republicanos, con sus preciosas cargas, entraban sanos y salvos en puerto seguro. También rogó a Negrín que se informase de lo que hubiera pasado con el Cabo Santo Tomé y la protección que la Armada debía ofrecerle y que, al parecer, no le dio. Se trata de un tema importante pero en el que no podemos detenernos. Señaló que estaba convencido de que en Moscú se disponía de las claves del Ministerio de Estado, «o al menos se enteran de muchas cosas de aquel barrio».

Sin duda, este tipo de comunicaciones las escribía el propio Pascua y, con frecuencia, de manera ultra-rápida. De lo contrario no se explica la dificultad de comprensión de la frase que seguía: «De ahí también la enemiga, que se traduce en tremendos obstáculos de transcripción para la clave de Hacienda». El embajador hizo suya la recomendación de Vorochilov: «Convendría que las cosas que por su matiz o modalidad sean delicadas respecto aquí vengan a través de la Presidencia preferiblemente a Estado. En la próxima valija le remitiré nuevas tablas de complicación para esta e instrucciones para mejorarla. ¡Cuidado con ella!»[10].

En la entrevista surgió la cuestión de los créditos. El riesgo de agotamiento del depósito ya había inducido a Negrín a mover sus peones en el mes de julio, cuando proyectaba su viaje a Moscú. Cursó entonces instrucciones a Pascua e insistió el 24 con Marchenko (Moradiellos, 2006, p. 273). Pascua replanteó el tema en la audiencia. Se encontró, para su sorpresa, con que Molotov ratificó su aceptación de principio. Esto significa que el embajador ya habría recibido alguna indicación pero de la que no hemos encontrado rastro. El líder soviético no se privó de señalar que el tema tenía dos caras. De un lado los aspectos meramente comerciales, sobre los que en aquel momento era inoportuno entrar en precisiones, y de otro la concesión de un crédito que los republicanos habían sugerido fuese de 150 millones de dólares. A Molotov le pareció vaga esta solicitud. Pascua argumentó que, efectivamente, los aspectos comerciales eran complicados. Se explicaban por las circunstancias dificilísimas de tráfico, que entorpecían los envíos y la ejecución de los planes acordados. El flujo de mercancías resultaba aleatorio e irregular. Ello no obstante, la cobertura crediticia era algo diferente y en ella sí podía avanzarse. Si se abría una cuenta de crédito, se aprovisionaría con el valor de los productos españoles recibidos en la URSS. El crédito se contraería según fueran llegando. Esto hace pensar que los republicanos tenían en mente la obtención de una especie de descubierto o de revolving credit, como el que los italianos habían concedido a Franco. Pascua sugirió que se decidiera en breve sobre la cuestión, para negociar la cual solicitaría el traslado a Moscú de los técnicos correspondientes. Molotov aceptó[11].

La reticencia podría explicarse, en alguna medida, porque la República había acumulado un cierto volumen de endeudamiento. Ahora bien, una parte del mismo era por suministros que habían tenido lugar pocas semanas antes. En términos estrictamente comerciales no se trataba de un retraso importante. Pascua trató de precisar los contornos de la futura negociación. Llamó con toda urgencia al comisario para las Finanzas. Le dieron cita para el 31 de octubre. Protestó enérgicamente y señaló la falta de consideración que ello implicaba, dada la importancia del asunto. La rectificación fue inmediata. En su informe a Negrín, señaló el 29 de octubre:

Sigo apretando sobre lo del crédito. Pero no tiene Vd. idea de las dificultades con que tropiezo siempre aquí para cualquier decisión rápida. Son muy supercalculistas y a veces no rigurosamente formales y aplazadores.

Pascua barruntaba algo: «No deje Vd. de considerar cuando tarde un asunto que no es ni posible siquiera sea culpa mía pues no dejo de la cabeza ni de gestionar inmediatamente nada de lo que Vdes. me encomiendan, pero el ambiente es muy, muy difícil». Con todo, es improbable que pudiese anticipar lo que iba a ocurrir pocos días más tarde. Esto se percibe en un telegrama del 31 de octubre, tras hablar con el comisario de Finanzas. Es un tanto críptico pero muy importante. Decía así:

Segundo telegrama respecto crédito solicitado ciento cincuenta. Comisario responderme acuerdo Gobierno ser concesión como primera operación ampliable luego crédito veinte millones dólares por un año al cuatro por ciento para satisfacer abastecimientos rusos no estrictamente de guerra y estos continuar pagar como hasta ahora dada explicación por necesidad importar para ellos materias extranjeras a abonar dólares. Telegrafiarme instrucciones pero mi opinión desfavorable aceptación propuesta tan mediocre en actuales y más con garantía existente.

Por este telegrama se desprende que el montante que preveían los soviéticos era muy reducido, no se aplicaría a los materiales bélicos sino a otros suministros y los de guerra debían continuar abonándose como hasta entonces. La explicación referida a los inputs extranjeros era plausible. Pascua sugirió rechazar la oferta y continuar negociando. Así ocurrió. En este contexto ocurrió lo que debió sorprender a los republicanos muy desfavorablemente, tras la caída del Norte y un nuevo intento de dimisión de Prieto, que Negrín tampoco aceptó.

VOROCHILOV PIDE A STALIN QUE AUTORICE SUMINISTROS A LA REPÚBLICA

Se sabe desde hace mucho tiempo que, en un momento determinado, Stalin recortó la ayuda militar tras un período en que los envíos se habían debilitado[12]. Son numerosos los autores que, basándose en indicios, noticias de prensa, datos aislados e informaciones en el dominio público, han establecido varias hipótesis sobre la fecha. Siguen teniendo validez, en mi opinión, muchas de las especulaciones de Cattell de hace más de cincuenta años. Sin embargo, la prueba documental del momento del recorte hubo de esperar a las investigaciones de Rybalkin (1992) en archivos soviéticos no consultables por autores extranjeros. El 2 de noviembre de 1937, es decir, diez días después de la entrevista entre Pascua, Molotov y Vorochilov, este último dirigió a Stalin la siguiente carta:

Querido Koba[13]: te envío la relación de bienes que (aunque nos duela) podemos vender a los españoles. Si Francia no se porta vilmente, procuraremos trasladarlo todo lo más rápidamente posible al punto de destino. En la relación figura una gran cantidad de piezas de artillería, lo que se debe no sólo a las necesidades del Ejército republicano sino a la decisión de Kulik[14] (a mi juicio correcta) de desprendernos definitivamente de la de fabricación extranjera —británica, francesa y japonesa—. Se trata de 280 cañones en el total de armas de este tipo. Lo más doloroso es la aviación, pero allí no se puede funcionar sin ella y habrá que enviarla. Pido que me autorices para dar comienzo el transporte del material en dirección a Murmansk. Saludos. K. Vorochilov.

P. B. Del valor de los suministros informaré aparte. Se estima en unos cincuenta millones de dólares[15].

Este escrito suscita algunos comentarios. En primer lugar, que las reiteradas peticiones republicanas y soviéticas (presentadas estas últimas por el general Shtern en septiembre) debieron de ser estudiadas en el seno del RKKA y del NKO. Los servicios competentes llegaron a una propuesta conjunta que sometieron al comisario para la Defensa. En segundo lugar, que los soviéticos trataron de desembarazarse de la artillería de procedencia extranjera que aún tenían en sus arsenales. Había bastante chatarra y endilgárselo a la acosada República representaba un gesto oportunista de difícil justificación, si bien el propio Prieto había solicitado con urgencia tal tipo de material. En tercer lugar, que el envío de aviación causaba problemas. De otra forma no se entiende la referencia al dolor que producía. También es evidente que para entonces ya se había decidido que los suministros debieran hacerse no por el Mediterráneo sino por la ruta del Atlántico, como en una ocasión al principio de la guerra. Esto significa que la piratería italiana, tan cara a Franco, se había apuntado un rotundo éxito y refuerza nuestra convicción de que Nyon había implicado una derrota tanto para la República como para la URSS[16].

Tradicionalmente se ha creído que la decisión de desviar la ruta fue soviética. Sin embargo, nuevos documentos permiten pensar que la idea, por el contrario, fue republicana. El 13 de octubre, Prieto había comunicado a Negrín lo ocurrido.

Desde el mismo momento en que el Gobierno francés ofreció a nuestro embajador el libre tránsito de material de guerra por su territorio, para lo cual incluso señaló en la costa atlántica como puntos de desembarco los puertos de El Havre y Pauillac, vengo gestionando que el transporte de material ruso se haga por el Norte, suprimiendo momentáneamente las travesías por el Mediterráneo, tan llenas de riesgos. Esta proposición mía les fue hecha a los generales Grigorovich y Maximov y al encargado de negocios de la URSS, Marchenko. Este vino al cabo de algunos días a pedirme seguridades con respecto al ofrecimiento del Gobierno francés y, para dárselas, yo le entregué copias de los telegramas que sobre el particular nos había remitido nuestro embajador en París. Existiendo gran cantidad de material para nosotros en el puerto de Odesa, sugerí estas dos soluciones: o que dicho material se transportara ferroviariamente hasta Leningrado, aceptando nosotros el sobreprecio de tan largo recorrido, o que si había centros productores más al Norte de la URSS, se sacara de estos material para llevarlo a Leningrado, dejando en depósito el de Odesa hasta mejor ocasión. Tales indicaciones no han sido atendidas y por el contrario se dispuso la salida del Cabo Santo Tomé con un cargamento valiosísimo e interesante. El resultado ha sido perder no sólo este material, sino además uno de los mejores barcos de nuestra Marina mercante. Ante semejante fracaso me atrevo a suplicar a V. E. que con mayor autoridad que la mía repita ante el encargado de la URSS los deseos que yo le expuse, a fin de evitar nuevas expediciones ruinosas (AJNP).

Indudablemente, los necesarios contactos con Pascua y Marchenko debieron producirse. El 29 de octubre, pocos días antes de que Vorochilov apelara a Stalin, el primero transmitió al comisario para la Defensa un telegrama de Prieto. En él confirmaba a las autoridades soviéticas la gran urgencia de los envíos a través de Francia. Le preocupaba que los franceses se vieran inducidos, por presiones británicas, a impedir el tránsito. Para el equipo Negrín/Prieto era el único triunfo en el exterior que oponer a los muy numerosos que Franco había ido cosechando. Aun así, habremos de relativizarlo en un próximo capítulo. Prieto sugirió el traslado al Báltico de los buques Habana, Santiago López, Mieres y Celta que estaban inactivos en los puertos franceses del Atlántico pero, naturalmente, no haría nada hasta saber si podían ser útiles para transportar el material. También se excusó por insistir pero le habían llegado informes a tenor de los cuales los franquistas estaban concentrando sus unidades navales en Mallorca con el fin de intensificar, apoyados en fuerzas considerables de aviación, el bloqueo de las costas mediterráneas. Toda esta información se pasó a Vorochilov (RGVA: fondo 33987, inventario 3, asunto 1056, p. 154)[17].

Los soviéticos se movieron en Francia y mantuvieron conversaciones con alguien identificado como «el viejo»[18]. A raíz de ellas se aclaró definitivamente que el Gobierno francés no pondría objeciones o no entorpecería el transporte de las mercancías con tal de que el puerto de descarga fuese Burdeos, el enmascaramiento exterior fuera similar a los cargamentos comerciales y se mantuviese totalmente el secreto de la operación tanto en su presentación como en la cobertura documental. Tales extremos fueron confirmados por Daladier y por Dormoy (ministro del Interior) quienes pidieron que los suministros se hicieran con rapidez para evitar problemas en la frontera. El «viejo» tenía la posibilidad, en nombre de la compañía de navegación, de enviar barcos a los puertos de carga (Murmansk) con tripulación y capitanes de confianza así como asegurar el transporte por vía terrestre desde Burdeos a la frontera catalana. No se oponía a la presencia a bordo de un jefe y radiotelegrafistas soviéticos ni a que la travesía se hiciera de un golpe, sin paradas intermedias[19].

Es en este contexto en el que hay que destacar el resultado de la consulta de Vorochilov a Stalin, que Rybalkin indicó sobriamente hace ya tiempo:

Redujo a la mitad el monto de suministros en todo tipo de armas salvo la aviación. Lo atestiguan notas a lápiz rojo que hizo en la relación adjunta a la carta.

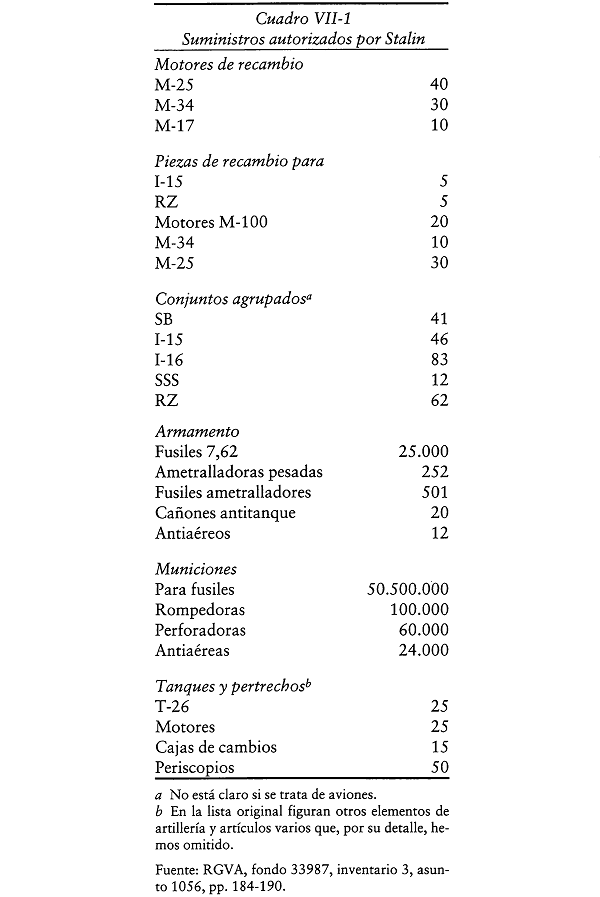

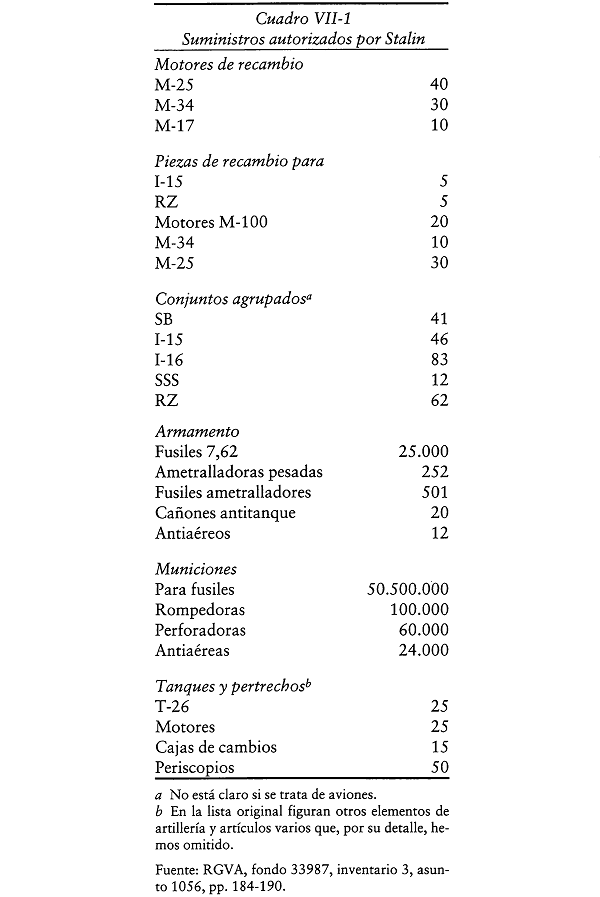

Se plantea, en consecuencia, determinar lo que figuró en la inicial propuesta de Vorochilov. Según una nota un tanto difícil de interpretar, los servicios del RKKA habían identificado 50 tanques, 60 aviones I-16, 50 000 fusiles, 1000 ametralladoras pesadas, 2000 ligeras, 50 millones de cartuchos y recambios (motores, radiadores, embragues, aerotermómetros, cañones, rodillos, etc.) para los tanques enviados anteriormente (RGVA: fondo 33987, inventario 3, asunto 1056, pp. 80ss). Sin embargo, tal lista no fue lo que Stalin autorizó. Es más, parece ser que Vorochilov practicó un nuevo recorte a otros elementos y que la división por la mitad no siempre fue nítida[20]. Con todas las salvedades del caso, creemos que la lista final debió de englobar lo que aparece en el cuadro VII-1.

En la lista inicial del 2 de noviembre figuraban los siguientes aviones: 62 SB, 93 I-15, 4 UTI y 15 SSS. Podría haber ocurrido que también se recortase su número. La imposibilidad de verificar los datos del legajo correspondiente nos obliga a poner una interrogación al respecto. Debemos, pues, matizar la reacción de Stalin. Es posible que, por un lado, mantuviese el proyectado envío de aviones, a pesar del dolor que ello producía a los servicios del NKO. Sin embargo, recortó el resto, esencialmente de artillería, ya fuese por la mitad, como ocurre con varios rubros, o en un porcentaje menor, en otros. Vorochilov urgió a Stalin su luz verde final (con fecha 15 de noviembre), lo cual significa que el detalle de los envíos hubo de pasar otra vez por las horcas caudinas. La urgencia se desprendía de la necesidad de dar una contestación relacionada con los fletes en Francia de los barcos que se encargarían de la travesía. Vorochilov aprovechó la ocasión para solicitar la autorización de enviar a España suministros para la artillería y los tanques a los que el Buró Político ya había dicho que sí[21]. Estaban destinados al Norte, no se habían remitido y se encontraban almacenados en el puerto de Leningrado. Ignoramos el resultado.

El recorte preludió, en cualquier caso, una disminución de los suministros a la República. Como Rybalkin (pp. 73s) ha puesto de manifiesto y demostraremos en el capítulo duodécimo, en varias instancias posteriores Stalin rechazó las sugerencias de incrementarlas que le llegaron de diversos lados[22]. ¿Por qué? La historiografía profranquista, anticomunista o simplemente de la guerra fría no ha querido extraer las conclusiones que cabe derivar de las decisiones subyacentes. Siempre hubo autores, como Bolloten, que ignoraron a Cattell. En la actualidad los hay que ni mencionan el recorte[23]. Otros, como el profesor Suárez, sí lo hacen pero acuden a trivialidades. Lo importante es que la reducción de los suministros, tras las insistentes demandas de Shtern y de los dirigentes republicanos, implicaba necesariamente que, como ya advirtió hace más de medio siglo Cattell, Stalin no ponía en un nivel de alta prioridad la ayuda a la República. Las explicaciones que en la literatura se han manejado encajan, por lo general, en las siguientes categorías:

Abordaremos cada una de estas hipótesis que, en principio, son plausibles. Llamamos no obstante la atención del lector sobre la importancia de este ejercicio. Al reducir conscientemente la ayuda y negarse de forma reiterada a aceptar peticiones para aumentarla de nuevo, Stalin no podía ignorar que las posibilidades de resistencia republicana al avance franquista se contraerían aceleradamente. Al no haber podido localizar documentos en que se reflejen sus auténticas intenciones hemos de pensar que en su escala de prioridades la de ayudar a la República había descendido. Subrayar esto equivale a afirmar que asegurar el establecimiento eventual de una República popular avant la lettre, en el caso hipotético de una victoria gubernamental, no figuraba en su horizonte de expectativas. Suponemos que es este tipo de conclusión lo que ha inducido a tantos historiadores profranquistas a no analizar detenida, y mucho menos documentalmente, el asunto y a muchos otros autores a, en la práctica, lavarse las manos.

DOS TESIS QUE NO EXPLICAN SUFICIENTEMENTE EL TAJO

La tesis de la introversión no es en modo alguno desdeñable. Lo que Conquest denominó el «gran terror» marca indeleblemente el período en términos de política interna. Se había iniciado no tanto con el proceso de los militares sino inmediatamente después, en julio. La fecha exacta fue el día 3 cuando Stalin envió a los responsables regionales del PCUS una resolución ultra-secreta del Buró Político, adoptada la víspera. En ella se les ordenaba remitir en un plazo de cinco días una estimación del número de «elementos criminales» que consideraban era necesario detener y ejecutar junto con otra referida a las personas que sólo había que detener y deportar. Las primeras respuestas elevaron los números respectivos a 65 400 y 135 300 individuos.

El 30 de julio, Yezhov, comisario del Interior y jefe de la NKVD, firmó la famosa orden operativa n.º 00447 que desencadenó la oleada represiva. Werth menciona 75 950 ejecuciones y 193 500 deportaciones. Khlevniuk (p. 208) 72 950 y 259 450 respectivamente. En cualquier caso, las cuotas iniciales se sobrepasaron. Tanto los dirigentes comunistas como de la NKVD se esforzaron por ganarse todos los laureles posibles y el favor del «jefe», a la manera que, como ha puesto de relieve Kershaw, hacían los nazis con respecto a su Führer. En consecuencia, solicitaron aumentos de cuotas, que Stalin y Yezhov casi siempre aceptaron. En octubre de 1937, cuando Pascua se entrevistó con Molotov y Vorochilov, se hallaba en curso una nueva oleada represiva que afectó a 63 120 y 120 320 personas en las dos categorías mencionadas.

La noria siguió girando. Con las prisiones llenas hasta rebosar, la primera categoría se amplió y pasó a aplicarse a quienes, hasta el momento, sólo estaban presos. Se estiman en 767 000 detenidos (de los cuales 387 000 fueron ejecutados) los efectos de la operación 00447. Son cifras escalofriantes. Es más, la 00477 fue sólo la más importante de una docena de «operaciones represivas de masas» que se lanzaron en la segunda mitad de 1937, ya sin cuotas prefijadas. Esto dejaba a la discreción de las autoridades locales la distribución arbitraria de ejecuciones y deportaciones. La orden operativa 00439 de la NKVD, del 25 de julio, se utilizó contra ciudadanos alemanes y los soviéticos con ellos relacionados: 41 898 personas fueron ejecutadas y 13 197 terminaron en el gulag. La 00485, del 11 de agosto, se dirigió contra las «redes de espías y terroristas de la organización militar polaca»: 111 091 ejecuciones fueron la consecuencia. La 00593, del 20 de septiembre, se aplicó a las actividades projaponesas y dio lugar a 21 200 ejecuciones. Para cubrir el más amplio espectro posible, en los meses de octubre y noviembre de 1937 la NKVD, siguiendo también instrucciones del Buró Político, lanzó otras cinco «operaciones nacionales»: la letona (16 573 ejecuciones), lía finlandesa (5724) y las griega, rumana y estonia, contra «espías y terroristas al servicio de una potencia extranjera». Se estiman en 335 513 los detenidos en el marco de estas operaciones «secundarias», con un total de 247 157 ejecuciones, lo que da una tasa de mortalidad del 73,6 por 100, mucho más elevada que la registrada en la operación 00447 (50,4 por 100). Obsérvese que todas estas actuaciones tuvieron lugar exactamente en el mismo período en que los republicanos insistían en la necesidad de obtener armas con urgencia y en el que se prepararon los estudios previos que sirvieron de base al proyecto de decisión que Vorochilov sometió a Stalin. Como señala Khlevniuk (p. 209), «la represión de los elementos antisoviéticos» no fue posible llevarla a cabo en los cuatro meses previstos inicialmente. Con periodicidad mensual se elevaron listas de resultados al Buró Político, cuyos miembros se desplazaban con cierta frecuencia a las regiones para estimular el celo. Aunque hay un gran debate en torno al número de muertos en todas estas oleadas de terror en el bienio 1937-1938, los cálculos más depurados debidos a Michael Ellman lo sitúan en torno al millón de personas (Kuromiya, p. 714)[25].

El «gran terror» terminó como había empezado: con una resolución secreta del Buró Político el 17 de noviembre de 1938 (Werth, pp. 274-291 y 296-299). Una semana más tarde se produjo el cese de Yezhov. Stalin preparó cuidadosamente la nueva etapa, tras mantener la ficción de un cierto distanciamiento con el jefe de la NKVD. Ese período coincidió exactamente con el de reducción de la ayuda soviética a la República y en él tuvo lugar también una purga menos espectacular pero que afectó al propio Buró Político. Naturalmente, es imposible describir en el espacio a nuestra disposición los efectos traumáticos de esta vasta operación de ingeniería social, de bárbara remoción de las élites y de convulsionamiento radical de la vida soviética. También tuvo su impacto en la Administración, incluso en la represiva. Desgarró la continuidad de la acción de ayuda, trituró redes de contactos y distrajo la atención del proceloso mundo exterior. Es precisamente en este punto en el que se engarza la tesis de Silvio Pons.

Sobre la base, esencialmente, de declaraciones de líderes soviéticos y de correspondencia diplomática ya publicada, este autor detectó una acentuación del repliegue hacia la introversión con respecto a la política exterior que ya habría comenzado en fecha tan temprana como finales de 1936. Es cierto que la ayuda a España se desarrolló a partir de esta última fecha pero también lo es que desde principios del año siguiente los observadores foráneos empezaron a especular sobre el destino de Litvinov y su apuesta por la secundad colectiva. Al tiempo, numerosas declaraciones acentuaron la referencia a los riesgos del «cerco capitalista». Los partidarios de aislarse de ellos en la mayor medida posible redoblaron sus esfuerzos. No obstante, observadores bastante agudos de la realidad soviética como lord Chilton no lograron detectar manifestaciones efectivas de tal repliegue. A finales de 1937, es decir, cuando el tajo ya se había materializado, recordó a Londres que pensar que la política de Litvinov estaba acabada era prematuro; que la idea del bloque antifascista estaba tan lejos de su realización como al principio pero que al menos había permitido superar el aislamiento soviético sin movilizar grandes recursos y que nada permitía sugerir que pudiera darse un acercamiento, siempre teórico, hacia el Tercer Reich. Con todo, varias declaraciones y visitas a países cercanos a la URSS por parte de políticos británicos y franceses habían tensado los nervios en Moscú (DBFP, XIX, doc. 404) en donde se temía una conjunción de actuaciones franco-británicas y germano-italianas que, tendencialmente, pudiera aislar al país de los soviets[26].

En consecuencia, en el verano y otoño de 1937 Stalin pudo haber tenido más que sobrados motivos para no complicarse la vida con aventuras exteriores como la de la ayuda a la República. Pero ¿son aplicables al caso los argumentos aducidos por Conquest o Pons? Dejemos de lado por un momento la respuesta para pasar a la segunda hipótesis, la de que Stalin se desinteresaba del futuro republicano. Es digna de una consideración pormenorizada. Razones tampoco faltaban. Como señaló Cattell (p. 79), la experiencia soviética en el CNI había sido desmoralizante. El Kremlin había hecho innumerables esfuerzos por convencer a ingleses y franceses y fracasado rotundamente. Nyon debió reforzar tal sensación. Las democracias no parecían dispuestas a salir de su postración para defender sus propios intereses de seguridad en España. Son argumentos que no carecen de mérito. A ellos habría que añadir los informes de los militares y diplomáticos soviéticos en la República, Francia y el Reino Unido. Los unos enunciaban las numerosas dificultades internas con que topaban los republicanos, los otros enfatizaban la vertiente antisoviética de la política de Chamberlain y el seguidismo francés.

Ahora bien, Stalin recibía constantemente solicitudes para autorizar incluso los más mínimos suministros. El 20 de agosto de 1937, en plena oleada de terror interno, Vorochilov le pidió luz verde para gastos un tanto reducidos relacionados con la aventura española. Recordó que el 11 de abril, el Buró Político había asignado recursos para la carga de diez barcos y el envío de 90 personas. Desde el 15 de abril se habían cargado doce buques, transbordado dos más y enviado 396 personas. Se habían abonado gastos no previstos relacionados con el regreso a la URSS de 498 personas, la ayuda a familias y la producción y el suministro de un gran número de aparatos de radio. Todo ello hacía necesario prever un desembolso adicional de 4,4 millones de rublos y 86 500 dólares (RGVA: fondo 33987, inventario 3, asunto 1056, pp. 92s). El 20 de octubre Vorochilov informó, siguiendo instrucciones, de la situación de gastos, los cursos de pilotaje en Kirovabad y las cantidades todavía no satisfechas por los españoles. La respuesta manuscrita es que no estaba del todo claro (ibid., p. 142). Hubo más casos. En definitiva, Stalin seguía de cerca la operación en España incluso en detalles mínimos. Su atención no es comparable a la que Hitler o incluso Mussolini prestaban a sus propias intervenciones.

Es más, lo que hasta ahora no se sabe es que los propios rusos en España estaban ya jugando con la posibilidad de verse obligados a tener que efectuar una evacuación urgente de su personal. Una manifestación de lo dicho tuvo lugar el 28 de noviembre, cuando Stalin ya había tomado su decisión de recorte. El entonces jefe adjunto del GRU, Guendin, escribió a Vorochilov indicando que Shtern había suscitado la necesidad de establecer un fondo intocable de reserva con 50 000 dólares a colocar a partes iguales en París y Barcelona. Vorochilov respondió a mano el mismo día que no sabía si hacía falta esa u otra suma pero que era preciso disponer de un fondo de seguridad para cualquier eventualidad que se presentase (ibid., p. 219). Es fácil rechazar tal argumento como mera propuesta para lidiar con una futura contingencia pero refleja el sentimiento que había empezado a discurrir por los niveles de decisión respecto a la situación.

Nuestra tesis matiza, pues, severamente la idea de que Stalin se había inhibido de los problemas españoles. Aparte de dedicar tiempo al nitty gritty de la ayuda, también pensaba en términos políticos globales referidos a España. Para demostrar esto es necesario reinterpretar algunos documentos ya conocidos y sacar a la luz otros nuevos. La argumentación nos lleva a hollar senderos algo más trillados, los del PCE y de la Comintern.

PERPLEJIDADES COMUNISTAS

Moscú estaba bastante bien al corriente de lo que ocurría en la zona republicana. Informaban los consejeros y asesores militares, los diplomáticos, el GRU, los agentes de la NKVD y los representantes de la Comintern. Estos últimos, en particular, no descuidaron nunca la evolución política e ideológica en la retaguardia. Sus valoraciones, en especial las de «Stepanov», han de tomarse con varios kilos de sal. No hay que olvidar que hasta la llegada de Togliatti su calidad no fue demasiado elevada.

El 30 de agosto, el comunista italiano reflejó la mejora en la orientación de la acción gubernamental pero estableció toda una serie de interrogantes. Los primeros se referían al EP. Sin saberlo, coincidía con Morel. Togliatti recordó que todavía faltaba mucho para que se convirtiera en una fuerza capaz de combatir contra un ejército moderno como el franquista. Seguía lacerado por una serie de conflictos interminables entre antiguos y nuevos oficiales, entre anarquistas y comunistas, entre nacionalistas vascos y catalanes y entre los demás partidos. La fidelidad a la causa no estaba garantizada a todos los niveles. El trabajo político se resentía. La aproximación EP-pueblo no estaba lograda. La industria de guerra evolucionaba mal. Existían ámbitos en que la situación se presentaba tensa e incluso había empeorado. Crecían grupos muy enfrentados al PCE: desde los anarquistas y poumistas («trotskistas») hasta los miembros de ciertos partidos republicanos. Mención especial recibieron los caballeristas. No habían logrado digerir la salida de su líder y eran conscientes de la deriva antirepublicana que se producía en los países democráticos como consecuencia de la influencia ascendente del PCE. Contaban con fuerte proyección en las centrales sindicales. El Gobierno se mostraba vacilante, incapaz de establecer una línea coherente. Se refugiaba en la gestión, con un cierto tonillo burocrático. Este análisis ha de tomarse con un grano de sal. Togliatti no escribía ensayos académicos. Lo que le motivaba era la idea de que el PCE debía avanzar más. ¿No se encontraba al fin y al cabo en la dirección correcta? Pero no lo había hecho. De aquí que Togliatti reforzara la noción de que era preciso propugnar consistentemente la necesidad de profundizar en la política del Frente Popular, aproximarse a los anarquistas y continuar aislando a Largo Caballero. Advertía, algo que no suele subrayarse, que una presión demasiado enérgica por parte del PCE para lograr que el Gobierno fuese más sensible a sus sugerencias podía crear divisiones e incluso la escisión del Frente Popular, lo que aumentaría enormemente las dificultades. Su análisis se oponía de manera radical a la opinión que había surgido en el PCE de que convenía luchar abiertamente a favor de la hegemonía en el Gobierno y en general en el país. Una manifestación más de las tendencias a la autonomización que, bajo la presión de las circunstancias locales, ya habíamos señalado en El escudo de la República.

La cuestión del acercamiento a la CNT (socio nada fácil) estuvo, por lo demás, presente desde los primeros escarceos analíticos de Togliatti antes de su llegada a España. En su momento (informe del 8 de julio) había criticado la actitud de quienes pensaban que la controversia con los anarquistas debía arreglarse por las armas. Lo explicaba porque el PCE había cambiado mucho y tenido dificultades en adaptarse. Se improvisaba demasiado. Los españoles se resentían de los consejos extranjeros. El papel de Codovilla había resultado nefasto. Debía pasar a manos españolas el trabajo operativo y que «dejara de ser una de esas personas sin las que nadie hace nada ni sabe qué hacer». En definitiva, había superado los límites de su utilidad (Togliatti, pp. 125-142)[27].

Los escritos publicados en italiano, español e inglés de Togliatti no contienen todos sus informes sobre la guerra civil. No figura en ellos un episodio muy importante. Se trata, sin embargo, de un caso que, en mi opinión, ilustra con singular acuidad los interrogantes y las perplejidades de la dirección del PCE en aquella coyuntura. Se plasmó en un catálogo de cuestiones con las que Codovilla y Checa (secretario de organización, miembro del BP y la persona que con mayor verosimilitud puso en marcha el engranaje que condujo a las matanzas de Paracuellos) se dirigieron a Dimitrov en septiembre de 1937. Este las pasó a Stalin al día siguiente y tres semanas más tarde entraron en la secretaría del Comisariado de Defensa. Esto significa que también pudo verlas Vorochilov[28]. El catálogo dista mucho de rezumar la arrogancia teórica y la fe en unos principios que siempre se adaptaron a las necesidades tácticas. En cabeza figuraban, ¡cómo no!, las cuestiones internacionales. Eran tres:

Al reflexionar sobre ello es inevitable no pensar que los comunistas españoles estaban en línea con las avanzadas que el Gobierno republicano había empezado a hacer hacia las democracias, sin éxito alguno, durante el período de Largo Caballero. En nuestra opinión, tales planteamientos deberían contribuir a poner en un marco más ajustado la posición del PCE cuya historia canónica no menciona para nada tales perplejidades.

En estos temas los comunistas no estaban solos. También un sector del PSOE les apoyaba hasta el punto que la conveniencia de reforzar la acción conjunta de ambas Internacionales se había plasmado en uno de los principios del programa de acción socialista-comunista aprobado el 19 de agosto por el Comité Nacional de Enlace entre ambos partidos (GRE, III, p. 216)[29]. Pero no era una cosa fácil de lograr. Por aquella época Largo Caballero hizo unas declaraciones en París afirmando que si los gobiernos democráticos no resolvían el problema de la asfixia de la República las Internacionales provocarían una agitación interna. Chautemps, en Ginebra, puso el grito en el cielo. «¡Nos amenaza con la guerra civil!», señaló a Negrín. Azaña (p. 303) apostilló: «Que lo diga esto quien hace cuatro meses presidía el Gobierno español ha causado un efecto deplorable… Paletismo. Tontería. Ignorancia del terreno que se pisa. Después ha habido una carta o nota de Largo, aclaratoria, o de rectificación. Pero el efecto estaba logrado… Chautemps no supo qué hacer: “Haberle puesto en la frontera”, sugirió Negrín. “No me atreví”», fue la respuesta[30].

Nada de esto era revolucionario. Los comunistas españoles reconocían no tener solución para los problemas, pero habían identificado los esenciales. Eran un tanto irresolubles y su consideración conjunta permite ilustrar dónde se encontraba el punto débil de la estrategia de Stalin hacia la guerra civil. También el círculo vicioso que atenazaba a la República. Tras la exposición de los problemas internacionales, venían los internos. Eran nueve aunque varios englobaban dimensiones externas.

Este tema había aflorado en el informe de Togliatti del 30 de agosto. Entonces había constatado que «en la España actual las Cortes no representan a casi nadie, y por otra parte no tiene sentido pensar ahora, en esta situación, en su reelección». Lo subrayó: «No pienso en la posibilidad de elecciones —Cortes o elecciones municipales— porque en esta situación política no son viables, y porque terminaría a tiros». Elorza/Bizcarrondo (p. 401) han destacado con razón esta idea. Sin embargo, Togliatti había mencionado la posibilidad de encontrar algunas otras fórmulas susceptibles de dinamizar a las masas. Había añadido al efecto: «se podría aconsejar al presidente de la República que, con los jefes de los demás partidos, lanzara un llamamiento para la creación de una organización patriótica y de masas que sirviera a la organización de la resistencia contra el enemigo … que se planteara la tarea de levantar la moral de las masas en la retaguardia y de ampliar la base sobre la que se sostiene el Gobierno, asegurándole el apoyo de todos los españoles honestos» (Togliatti, pp. 133 y 140). Así, pues, el catálogo no se separaba fundamentalmente de este enfoque. El tema llegó a adquirir, sin embargo, una importancia crucial, como demostraremos en el undécimo capítulo.

Checa y Codovilla no hubieran sido comunistas si no hubiesen argumentado que para realizar la política que permitiese ganar la guerra parecía conveniente que los cargos de decisión fuesen a parar a los partidos del proletariado. Se movían en senderos muy trillados: crear un único partido, atraer al Gobierno a la UGT y a la CNT y sustituir a Irujo por alguien que estuviese mejor conectado con el ala popular del nacionalismo vasco[32]. ¿Consideraba correcta la IC tal posición? Por otra parte, si la situación bélica se deterioraba a causa de nuevas derrotas y el Gobierno perdía su autoridad entre las masas, ¿qué salida habría? Obsérvese la perplejidad subyacente.

De tales consideraciones se desprende que, al terminar el primer año de guerra, la subordinación de las actividades económicas a los imperativos de la confrontación bélica no se había producido plenamente, algo muy diferente de lo que ocurrió en los países beligerantes más importantes durante la primera guerra mundial. En ellos el tipo de planificación y gestión económicas centralizadas que se introdujo llegaría a su paroxismo incluso en un país capitalista como el Reino Unido durante la segunda. Teóricamente, claro está, se conocía el problema. El programa de acción conjunta PSOE-PCE había perfilado planteamientos sensatos: la necesidad imperiosa de reforzar la potencia combativa del EP (suprimiendo los restos de milicias), la organización y desarrollo de la industria de guerra con la nacionalización y militarización rápida de las empresas productoras, la coordinación y planificación centralizadas de la economía, etc. No se trataba, pues, de desiderata exclusivamente comunistas.

Esta hipótesis, si estaba basada en algo más que meras ensoñaciones, se reveló inviable. Asturias cayó a finales de octubre. El avance franquista destrozó las mínimas especulaciones de futuro de los dirigentes comunistas que pensaban en la acuciante necesidad de suministrar armas a los batallones asturianos y alimentos a la población. Teorizaban que los envíos podrían hacerse por mar, en otros casos por aire (?) o utilizar el Comité Internacional de Ayuda a España[37]. No cabe negarles cierta desconexión con la realidad. Argumentaban que si la Armada franquista atacaba los convoyes ello provocaría indignación en las masas populares y aumentarían las acciones de solidaridad internacional.

Todo este inventario de cuestiones, en las que el análisis cohabitaba con ciertos ensueños y con la fijación ideológica o, al menos, con la conveniencia de despertar la sensibilidad de Moscú, terminaba con una petición más bien modesta, pero significativa: «Teniendo en cuenta el continuo crecimiento de nuestro partido y la necesidad de elevar su nivel ideológico, nuestro CC ruega a la Comintern enviarle algunos profesores, capacitados para trabajar en las escuelas del Partido así como también para ayudar a crear cuadros de profesores españoles». Era la constatación de que el viejo PCE no podía lidiar con la masa de nuevos afiliados que le habían transformado en un partido de aluvión y que distaba de ser aquel monolito que tanto gusta evocar a los autores profranquistas[41].

STALIN SE PRONUNCIA

El 4 de septiembre, Codovilla y Checa aparecieron en la capital soviética. Dimitrov se puso inmediatamente en contacto con Stalin y le envió, una vez traducida, toda la documentación que llegaba de España. Lo hizo en los días 8 (en lo que se refiere al catálogo) y 11 (para informes complementarios de Togliatti y de Gerö, que no hemos incorporado a nuestra narrativa)[42]. La maquinaria de la Comintern se puso en marcha de inmediato. De este episodio, que han narrado someramente Elorza/Bizcarrondo (pp. 398ss), lo que nos interesa es destacar que, como señalan Dallin/Firsov (p. 59), en septiembre de 1937 la política hacia España estaba en el centro de la atención de los decidores moscovitas, incluido el propio Stalin, algo que choca con la interpretación de Pons.

Las etapas de la reacción al catálogo no son menos interesantes. Dimitrov sugirió a Stalin que se reuniera personalmente con los dos enviados. Tal encuentro tuvo lugar. Debió de ocurrir entre el 11 y el 14 de septiembre. Es una pena que no se haya encontrado hasta ahora constancia escrita de su desarrollo, ya que en él Stalin debió tomar una decisión crucial: que se realizaran elecciones generales a Cortes[43]. Me es difícil aceptar la idea de que simplemente reaccionase ante la capacidad persuasiva de los emisarios[44]. El catálogo con el que acudían se pronunciaba más bien en contrario y se situaba en la línea toglittiana. A falta de documentación fehaciente parece más verosímil que fuese la idea contraria lo que atrajera la atención de Stalin. En consecuencia, en el Secretariado de la IC se inició rápidamente una discusión a lo largo de la cual se redactó un borrador preliminar al que se incorporaron las instrucciones del jefe máximo.

Este borrador, que contenía las líneas esenciales a que debería atenerse la acción del PCE según la estrategia cominterniana, se discutió el 15 de septiembre en una reunión restringida. Ello da una idea de la urgencia con que se trató el asunto. Estuvieron presentes, además de Dimitrov, los exponentes más destacados de la plana mayor de la IC: Manuilsky, Marty, Moskvin, Pieck y Codovilla, entre otros. En ella se decidió: i) aprobar el borrador (no sabemos si con nuevas adiciones) para que en su momento lo adoptase el CC del PCE; ii) establecer un grupo de trabajo que se encargara de discutir los problemas de las BI (que no hemos abordado), la organización de la ayuda material y de la campaña internacional a favor de la República amén de otros temas conexos. Este grupo lo formarían Dimitrov, Codovilla[45], Manuilsky y Marty; iii) encargar al segundo que informase ante el plenario de la IC sobre la situación en España y las tareas más importantes para el PCE, y iv) debatir en dicho plenario la campaña de apoyo[46]. Para ganar tiempo, Checa regresó el mismo día con el documento de estrategia. Codovilla se quedó en Moscú con el fin de discutir una serie de detalles. La urgencia era tal que Dimitrov se anticipó a la luz verde formal de Stalin. Se la solicitó el 16 y le rogó que le comunicara eventuales observaciones y enmiendas, pero le anunció que Checa ya se había ido.

En qué medida se consideró en los arcanos del proceso decisorio de la Comintern una carta de Togliatti, reproducida en el CD del apéndice (doc. 9[d9]), del 13 de septiembre es algo que no podemos demostrar. De su lectura cabe inferir cinco objetivos:

Togliatti no se anduvo por las ramas. Alabó la declaración del BP, terminada tras la marcha de Codovilla[48], y criticó a diestro y siniestro. Se cuidó de contar con el apoyo de «Stepanov» y este, evidentemente, se lo dio aunque hay que suponer que de la situación que describía el italiano le correspondería algo de responsabilidad. En cualquier caso, en Moscú no se tardó demasiado en poner la proa a Codovilla, si bien se le siguió exprimiendo al máximo. Lo constataremos inmediatamente.

El documento de estrategia que resultó de las cogitaciones en la IC fue en gran medida una respuesta a las cuestiones planteadas por el catálogo. Por su importancia se reproduce en su versión española en el CD del apéndice (doc. 10[d10]). Es significativo que la que figuró en primer lugar fuese la electoral. Digamos que tal circunstancia sólo podía ser un trasunto de las instrucciones de Stalin. Si bien discutible desde el punto de vista de las condiciones locales, encajaba plenamente con el enfoque que había desarrollado ante Pascua en el mes de febrero (analizado en El escudo de la República) y demuestra una notable consistencia en sus planteamientos hasta ese momento de cara al marco internacional en el que tenía lugar la guerra civil. A la par, la estrategia puso de relieve un claro desconocimiento de la situación republicana, que ninguno de los comunistas españoles intentó corregir. Así, por ejemplo, se inicia con una afirmación tajante y sesgada: «Teniendo en cuenta que el Parlamento actual ha sido elegido en la época en que el Gobierno de la reacción estaba en el poder». Esto era irrelevante. Sólo los sublevados y sus escribidores a sueldo pusieron en tela de juicio su legitimidad. A no ser que tal formulación quisiera sugerir que hubiera podido darse un pucherazo. Pensamos que Stalin debió decir algo ambiguo y que todo el mundo se colocó en el primer tiempo del saludo[49].

Los motivos que justificaban nuevas elecciones eran de dos categorías, internacionales e internos. En la primera se incluyeron los siguientes: i) los Estados democrático-burgueses permitían que el fascismo atacara con impunidad al pueblo español (correcto); ii) el Gobierno británico empezaba a mover ficha para reconocer a Franco como combatiente legítimo (relativamente correcto); iii) los conservadores británicos preconizaban algún arreglo con él y, por consiguiente, con las potencias del Eje (correcto). La segunda categoría respondió a una consideración un tanto abstracta: las elecciones descubrirían a los políticos y partidos favorables a la capitulación y movilizarían a las masas en la lucha contra el fascismo. ¿Qué consecuencias se desprendían del ukase? La disolución de las Cortes a petición del Gobierno y la aprobación de una nueva ley electoral. Si las Cortes no se disolvían habría que convencer a Azaña para que lo hiciera.

«Las tareas esenciales del PCE», título del documento, se hicieron más precisas en lo que debería hacerse una vez se disolvieran las Cortes. En primer lugar, reforzar el Frente Popular y el espíritu de nueva guerra de la independencia contra los invasores fascistas (algo que ya se había convertido en un eslogan republicano). En segundo lugar, conseguir que el PSOE y el PCE formaran bloque, a la vanguardia de los demás grupos y partidos antifascistas. Para ello se requería un acuerdo previo sobre el programa electoral y una lista común. Esto, no hay que subrayarlo, permitiría al PCE una considerable ventaja dada su expansión —paralela a la de Falange en la zona franquista— y a la exigencia de que los soldados se incluyeran entre los electores —como en Estados Unidos durante la guerra de secesión—. De aquí que el PCE debiera hacer concesiones. Se preveía la posibilidad de que no pudiera llegarse a un acuerdo. En este caso sí convenía desarrollar una acción electoral común en la que el PCE debería hacer todas las cesiones necesarias. El último escenario es que no hubiese acuerdo. El PCE tendría que explicar, entonces, su postura al pueblo.

Naturalmente, en respuesta a las perplejidades expuestas por el PCE se incorporaron más ideas, algunas de las cuales procedían de los acuerdos fijados en el Comité de Enlace PSOE-PCE. La creación de un Ministerio de Armamento era una[50]. Se reflejaron los análisis de Togliatti de favorecer el acercamiento con los anarquistas, lógico en aquella época de lucha y de reveses. Y hasta se incluyó la noción de incorporar a la UGT y a la CNT al Gobierno. Muy importante nos parece la prescripción de que el PCE no debía forzar la unión con los socialistas. Si algunas agrupaciones locales del PSOE deseaban unirse, habría que disuadirlas. Lo significativo era la unidad de acción. Nada de ello nos parece un trasunto del deseo de crear una república popular en España avant la lettre. Ya en el primer párrafo se había afirmado que «la política del Gobierno del Frente Popular ha ganado para la República democrática de nuevo tipo a nuevas y amplias capas populares». Es decir, la tan cacareada República ya existía. La estrategia combinaba ideas que circulaban en los medios republicanos, las reuniones del Comité de Enlace, las reflexiones del PCE y el desglose operativo del ukase estalinista, quizá lo más importante de todo el episodio. De gestación comunista era la declaración de guerra a muerte a los traidores, a los «trotskistas», a los saboteadores y a los espías (en 1937, algo obligado) y la necesidad de sustituir a Zugazagoitia e Irujo (bestias negras del PCE por sus esfuerzos en desentrañar el caso Nin).

Sobre cómo romper el acoso a la República, en lo que la estrategia estalinista y la diplomacia soviética no habían conseguido demasiados resultados, el documento sólo pudo dar ideas generales, lo que quizá constituyera una desilusión para los dirigentes del PCE: movilizar la opinión pública en Francia, Inglaterra y Estados Unidos; continuar la búsqueda de una acción conjunta con la IOS; estimular a los sindicatos para que sus miembros no cargaran armas a favor de Franco (sobre todo en Italia, Alemania y Portugal)[51], que los sindicatos españoles apelaran a sus organizaciones afines en países extranjeros, etc. Más importancia tenía la necesidad de intensificar la campaña de cara a incrementar la ayuda material al pueblo español. Sobre las BI, en torno a las cuales se dio una intensísima discusión en la que por razones de espacio no entramos, la fórmula estribaba en reforzarlas y en garantizar para los brigadistas y sus familias la misma protección que a los combatientes españoles[52].

Es muy interesante la parte de la estrategia destinada a las cuestiones de ordenación económica. En Moscú se pensó, por lo que parece, en un sistema mixto en el que se reconocía la propiedad privada (y extranjera) de los medios de producción, si bien con un alto grado de nacionalización de las alturas dominantes de la economía y de la banca (algo que llevarían a cabo, por ejemplo, los laboristas en el Reino Unido y el franquismo con el desarrollo de la banca oficial), una cota elevada de planificación de las actividades (la británica durante la segunda guerra mundial no tuvo que envidiar demasiado a la soviética) y un grado considerable de intervención de los consejos obreros (¿antecedente de las fórmulas de cogestión?). No nos parece que se tratase de un esquema como el que más tarde se daría en las Repúblicas populares de la posguerra. En cualquier caso, la estrategia es importante tanto por lo que afirmó en cuanto a deseos como por el grado de su cumplimiento sobre el terreno: muy limitado. El gran esfuerzo cominterniano quedó en gran medida en agua de borrajas.

No así en Moscú, desde luego. El documento se abordó en un largo y denso plenario del comité ejecutivo del 20 de septiembre. Por lo que podemos colegir, se refrendó tal cual. El estenograma de la reunión se extiende a más de sesenta páginas que no cabe resumir aquí[53]. Se trató de la tercera toma de posición formal del plenario sobre temas españoles (tras las de septiembre y diciembre de 1936) y los papeles estelares les correspondieron a Codovilla, aunque sobre él gravitase ya la ominosa advertencia de Togliatti. En lo que debió de ser su canto del cisne como facedor y desfacedor en temas españoles, Codovilla echó una mirada retrospectiva a los quince meses de guerra; describió las dificultades internas y externas; combinó la dimensión doméstica con la internacional, las políticas del Reino Unido y Francia y la agresión de las potencias del Eje. A su análisis, bastante burdo, subyacía una concepción rígidamente marxista de los intereses económicos de las potencias y, sobre todo, de sus clases dominantes. No disimuló que la guerra se alargaba, en oposición a lo que había pensado el PCE en un primer momento. No ahorró críticas, que dirigió con verbo acerado contra los «espías-trotskistas», los caballeristas, los «anarquistas de izquierda» y los fascistas que habían quedado en territorio republicano. Denunció tanto las alegrías colectivistas anarco-sindicalistas como las tendencias de los «elementos reaccionarios y burgueses» a buscar solución en un compromiso. Enfatizó la necesidad de reforzar, junto con el PSOE, el Frente Popular y movilizar a todos los elementos que aspiraban a la victoria. Expuso las dificultades con los suministros, con la reorganización de la economía, de la producción y de la industria militar. Cantó los logros —según él múltiples— del PCE, volcó su diatriba sobre líderes concretos (Largo Caballero) y dedicó su mejor veneno para el POUM, al que presentó como el cerebro de las espasmódicas reacciones anarquistas, manipulado por Nin. «La CNT tiene cuerpo, pero no tiene cabeza».

Esta condena sin paliativos estaba, sin duda, influida por el clima que se respiraba en Moscú en la época del «gran terror». Codovilla dedicó una gran parte a presentar la versión canónica de la génesis y antecedentes de los «hechos de mayo» y detalló pormenorizadamente la campaña ininterrumpida contra el POUM que el PCE había lanzado después. El plan de Orlov, que describimos en El escudo de la República, recibió todos los honores: los «trotskistas» se habían comportado como «agentes directos de la Gestapo». Desgraciadamente, había ministros como Zugazagoitia («que practica el trotskismo») que no perseguían el descubrimiento «de las acciones de los espías y de los enemigos del pueblo»[54]. Por si las insinuaciones no estaban claras, especificó:

Los datos sobre el trabajo de los espías en España abrirán los ojos a aquellos que, por la influencia de la agitación demagógica trotskista, extienden la leyenda de que los trotskistas en la Unión Soviética son víctimas inocentes. Comprenderán que, tanto allí como aquí, los trotskistas realizan las mismas actividades de espionaje, sabotaje y traición … El Partido aprovecha ampliamente el proceso que se espera para mostrar a las masas toda la trama de delitos y traiciones al pueblo cuyos culpables son los trotskistas. Esos son los enemigos contra los cuales tiene que luchar nuestro Partido y junto con él todo el pueblo español. Los fascistas, sus agentes, los trotskistas y los aliados de estos, los caballeristas y los elementos anarquistas descontrolados.

Al lado de estos desvaríos, otros aspectos parecían razonables. Codovilla se hizo eco, por ejemplo, de dos ideas que dificultaban el desarrollo de la industria militar. Por un lado la noción de que, como había recursos financieros, cabía comprar el armamento listo para su uso. Una forma de pensar relacionada con la ilusión de que el final de la guerra estaba próximo. La segunda era que en unos cuantos meses no podía desarrollarse tal industria, que necesitaba años y años. Quienes así creían, afirmó, no tenían fe en las fuerzas y posibilidades del pueblo. También subrayó que el problema de la España republicana estribaba en cómo acabar con la ayuda que recibía Franco de las potencias fascistas. Su entorpecimiento era una cuestión fundamental y no podría lograrse si no se movilizaba a la opinión pública de las democracias, en particular del Reino Unido, Francia y Estados Unidos, algo que los comunistas solos no podrían realizar salvo en conjunción con los socialistas y según las condiciones de cada país.

Naturalmente, Codovilla dio el bandazo que de él se esperaba. En materia de elecciones señaló que los comunistas siempre las habían querido pero que retiraron la idea ante el temor de que pudiera provocar serios roces entre los diferentes partidos y poner en peligro la situación en los frentes. Gracias a la dirección de la Comintern habían llegado al convencimiento de que debían realizarse pero sin debilitar la unidad del Frente Popular. Los argumentos a favor los calcó, ¡cómo no!, de Stalin, aunque no los identificó como tales. Serían un plebiscito que ilustraría cómo el pueblo aprobaba la política frente-populista y en contra de Franco y del fascismo. Mostrarían que nada similar ocurriría en la otra parte de España donde reinaban el terror, la dictadura y el fascismo. Pondrían de manifiesto el apoyo popular frente a las maniobras británicas y desenmascararía a todos los opositores, influidos por los trotskistas. La campaña electoral profundizaría el sistema democrático, partiendo de una lista unificada de candidatos del Frente Popular, con un programa general y único. Codovilla pintó un cuadro en general positivo. Posiblemente le hubiera reconcomido hacer lo contrario, puesto que analizaba e) período en el que él había hecho y deshecho en el PCE. Para los presentes, no fue sin embargo suficientemente autocrítico.

De entre todas las intervenciones, que no detallaremos, las más significativas fueron las de Manuilsky y Marty. El primero le censuró de entrada: «En su informe no se ve a una España ensangrentada; no se ve a una España heroica, que ha creado un ejército popular; tampoco al PCE … que lucha por la unidad de la clase obrera …» y dio un diagnóstico implacable: «España, después de la Unión Soviética, se encuentra en estos momentos en las barricadas de la vanguardia de la lucha contra el fascismo. No sólo contra el fascismo español sino también contra el alemán y el italiano». Le achacó que hablase «como un maestro de escuela». ¿Cuál era el peligro mayor? La amenaza de capitulación. Entre quienes la propugnaban incluyó a Zugazagoitia, que «había organizado la fuga del canalla Nin», y a Largo Caballero, convertido «en el abanderado de la reacción». ¿Cuál era la fuerza motriz? Los trotskistas. Manuilsky se cebó en ellos, no en vano vivía en Moscú. «¿Con qué nos golpea ahora el fascismo? Nos pega con un ejército organizado. No se puede vencer si no se tienen cañones modernos, tanques, etc. Sin un ejército bien equipado técnicamente no cabe la victoria. Franco quiere desorganizar nuestro ejército y ese trabajo lo realizan ahora los trotskistas».

Conocedor, sin embargo, de por dónde iban los tiros añadió premonitoriamente:

Hay otro país que no debemos olvidar. China. A mí me parece que la prevista campaña de ayuda a España no debe apartarnos de los problemas de la revolución china ya que el pueblo chino está situado en las mismas posiciones de lucha contra el imperialismo y el fascismo.

El golpe de gracia lo dio André Marty. Repetimos que si bien no goza en la literatura de demasiada buena fama, los análisis que de él se han conservado no siempre eran un desastre. Situándose, ¡cómo no!, detrás de Manuilsky, profundizó en la crítica a Codovilla. Reconoció claramente los progresos hechos en la formación y profesionalización del EP pero puso un punto de interrogación. Al principio, los soldados iban al combate entusiasmados. En aquellos momentos se registraban ya deserciones. Algo había cambiado. La República había encajado duros golpes. El más fuerte, la pérdida del Norte. Los efectos negativos los describió bajo categorías que hubieran aprobado los generales franquistas. Sobre las perspectivas, puso el dedo en la llaga: con una guerra que se modernizaba a ojos vista, la República necesitaba más cuadros, mejores soldados que supieran manejar las sofisticadas máquinas que ya se requerían. Además, se veía cortocircuitada en sus importaciones, ya fuesen de material de guerra, de petróleo, de alimentos. Las perspectivas no eran halagüeñas.

Como Marty se expresaba en el Moscú de 1937, en plena oleada de las operaciones terroristas de la NKVD, no es necesario detenernos en el elemento de mayor peligro que destacó y que había señalado Manuilsky: las maniobras a que se entregaban en la retaguardia caballeristas y trotskistas. La razón que adujo muestra por dónde iban los tiros, si no en el PCE sí en la IC. Las maniobras tenían un impacto negativo sobre la CNT, de la que tiraban tales elementos perturbadores y la CNT era esencial porque constituía uno de los núcleos centrales, incluso el básico, del proletariado español. El PCE, que había sido un pequeño partido antes de la guerra, había crecido enormemente. De aquí que sus dirigentes creyeran que era más fuerte que lo que ocurría en realidad (apreciación que nos parece rigurosamente exacta). Era preciso atraerse a los anarquistas, aunque se combatiera su ideología. El camino seguido era erróneo. El más equivocado era Comorera, cuyo discurso medular consistía en un ataque permanente contra los mismos. Marty se preguntó si no valía más atacar a los fascistas en vez de polemizar contra los anarquistas y republicanos catalanes. Recordó que hacía años que el PCF había cometido el mismo error: atacar a los socialistas y olvidarse de las fuerzas reaccionarias. El atraerse a los anarquistas era cuestión de método y de argumentos, no de insultos. Marty alabó incluso el trabajo que hacía Solidaridad Obrera que sabía, como ningún otro periódico, conectar con las masas[55]. En una amplia autocrítica reconoció que la prensa comunista internacional, que unos meses antes había alabado calurosamente a Largo Caballero, había pasado a atacarle sin dar explicación alguna. Ofreció numerosos ejemplos adicionales, otras tantas ocasiones perdidas. Sobre el tema de las elecciones se situó en la línea más ortodoxamente estalinista.

Con el impulso de la Comintern, el PCE, liberado de Codovilla, recibió sus órdenes de marcha. El episodio nos parece sumamente ilustrativo de la división del trabajo entre Stalin, el Buró Político y la IC. Es obvio que esta funcionó como un mecanismo menor de la estrategia soviética y que lo que contaba eran las decisiones o los saltos de humor del secretario general del PCUS. Este actuó, de cara a España, a través de los órganos del Estado soviético, inspirados operativamente desde el Buró Político. La IC se ocupó de las conexiones con el PCE. Para la crucial interacción con el Gobierno republicano, Stalin se sirvió de aquellos, esencialmente Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio. Para las tareas sucias estaba la NKVD.

EL PSOE DICE NO A LA COMINTERN Y A STALIN

Naturalmente, Checa y, a través de él, los dirigentes del PCE fueron conscientes de la importancia de la resolución de la IC y, en particular, del tema electoral. El primero se había entrevistado con Stalin y participado en la reunión restringida del comité ejecutivo. No podía ignorar que de todos los puntos abordados era uno por el que el «jefe» había mostrado particular interés. Es fácil, pues, imaginar la perplejidad que el ukase causó en el Buró Político. Elorza/Bizcarrondo (pp. 402s) han registrado la reacción de algunos de sus miembros: Jesús Hernández opinó que los demás partidos no aceptarían la idea por temor a la fuerza del PCE; Pasionaria estimó que los socialistas podrían acercarse a los anarquistas en contra de los comunistas; Vicente Uribe afirmó que chocaba con la noción misma del Frente Popular. Con todo, las instrucciones no podían ignorarse y, naturalmente, no se ignoraron. El PCE puso toda la carne en el asador. Los argumentos que esgrimió no variaron sustancialmente con respecto a los que se habían manejado en Moscú y se encuentran más o menos detallados en su canónica historia (GRE, IV, pp. 23-27). Según Elorza/Bizcarrondo la tarea de convencimiento se desarrolló en tres etapas: en una conversación privada con Negrín; en el Consejo de Ministros y, por último, en el Comité de Enlace PSOE-PCE. En cada una de ellas se encontraron con varias sorpresas. En primer lugar, la conversación con Negrín (que era esencial, siquiera para sondearle, dado que al Gobierno le correspondía, en la visión soviética, iniciar la acción) hubo de demorarse y se postergó hasta octubre.

En el Consejo de Ministros los comunistas adobaron el tema con una serie de sugerencias de gran calado que incluían, por ejemplo, la creación del Ministerio de la Industria de Guerra (jamás lograda) y la nacionalización de ciertas ramas industriales. Se escudarían, sin duda, en que estaban propuestas en la resolución del Comité de Enlace PSOE-PCE. No prosperaron. En el ámbito crucial de las elecciones, Negrín y Prieto afirmaron que la idea era correcta aunque, en la práctica, irrealizable. El que supieran que procedía de Stalin no está documentado pero no es inverosímil que sospecharan que venía, al menos, de la IC a tenor del ardor que los comunistas pusieron en su defensa. La tercera sorpresa se produjo en la reunión del Comité de Enlace. Los socialistas se declararon nítidamente en contra. Bugeda afirmó que hacer elecciones significaría legalizar la división de España en dos partes y anular los derechos de las Cortes, que dejarían de ser auténticamente de todos los españoles[56]. Es más, cualquiera que fuese el resultado también se verían afectados los derechos del Gobierno republicano en el territorio ocupado por los rebeldes. No entramos aquí en los méritos o deméritos de este razonamiento, ya que no lo conocemos de primera mano. Igualmente podría aducirse que puesto que la continuidad institucional de la República era lo que se defendía y estaba en juego, la legislatura de cuatro años de las Cortes no debía expirar hasta 1940. Por analogía, cabe recurrir al ejemplo de Francia. A pesar de las turbulencias políticas del período y de la sucesión de Gobiernos, fue el Parlamento que dio vida en 1936 al Frente Popular el mismo que aceptó la elevación del mariscal Pétain a la jefatura del nuevo «Estado francés», tras la derrota de 1940.

En las discusiones subsiguientes, que no fue fácil, los comunistas pasaron revista a los argumentos a favor y, entre ellos, a la necesidad de movilizar a las masas en torno al Frente Popular y al Gobierno o la posibilidad de atraer a los anarquistas hacia la arena parlamentaria, ideas bendecidas por Stalin. Un socialista no identificado declaró, sin embargo, que la crisis de mayo había tenido como finalidad precisamente la expulsión de los anarquistas ya que su participación en el Gobierno y su conducta habían creado numerosos problemas en el extranjero. Se trataba de una interpretación muy restrictiva pero mostraba que en el campo socialista subsistían reflejos de la difícil coexistencia con la CNT/FAI[57].

Quedaba la conversación privada con Negrín, que se celebró el 11 de octubre, poco después de la reunión de Cortes más concurrida que hasta entonces se había celebrado durante la guerra, con cerca de 190 diputados (Vidarte, p. 777). El presidente del Gobierno no se chupaba el dedo y había dado largas a los dirigentes comunistas (Pasionaria, Checa y Hernández) en una reunión que celebró con ellos a principios de octubre (el informe de Togliatti ha sido exhumado por Firsov, pp. 246s). El primer punto fue, precisamente, el de las elecciones. La presencia de Checa subraya su importancia. Si reveló a Negrín la entrevista con Stalin no está documentado. No cabe descartar que lo hiciese, siquiera para generar una reacción favorable. Si no lo hizo quienes debieron quedar impresionados habrían sido los comunistas a pesar de que Negrín se mostró contemporizador. No rechazaba de entrada la idea pero consideraba que quizá convendría empezar con la renovación del Parlamento catalán y estudiar más profundamente la posibilidad de celebrarlas después. Una manera de ganar tiempo. El que no cediera en tal petición pero sí que se mostrara abierto a otras refuerza la impresión de que se resistía en el tema fundamental. Entre estas últimas figuraban dos: aceptar la posibilidad de que la CNT participara en el Gobierno, si bien antes debía dar garantías y pruebas serias de su fidelidad, y la salida de Irujo, aunque prefería esperar a que todos los miembros del antiguo Gobierno vasco regresaran a España.

Negrín anunció que se implicaría en la reorganización del Comisariado de Guerra e informó que el traslado del Gobierno a Barcelona estaba prácticamente solucionado. Togliatti resumió el resultado esencial: una mejora notable en las relaciones entre el PCE y el PSOE. Tras estas escaramuzas la idea de las elecciones fue diluyéndose lentamente, un escenario también previsto en Moscú. La línea final de retirada, consistente en apelar al pueblo, la franqueó el informe de José Díaz, Manuel Delicado y Togliatti a la reunión del CC del PCE de noviembre[58]. Tampoco tuvo mucho efecto. En último término la cuestión la había zanjado Azaña quien, a tenor de los datos recogidos por Marchenko, había afirmado que sólo un Gobierno de unidad podía contar con su apoyo y que él estaba a favor de conservar el existente[59].

Este capítulo ha demostrado, pues, que en el otoño de 1937, y con independencia de las muchas otras preocupaciones que gravitasen sobre su mesa, Stalin no había olvidado a España, tesis contraria a las persuasivas argumentaciones de Pons. Es más, mantenía su línea de que las realidades políticas republicanas se acomodaran a pautas que pudieran reforzar su pedigrí democrático frente a las potencias occidentales, como ya había dicho a Pascua en el mes de febrero. Otra cosa es que su énfasis en las elecciones desconociera las realidades españolas. También hemos subrayado que, frente a las interpretaciones tan habituales de la literatura conservadora, de los guerreros de la guerra fría y, por supuesto, de la profranquista, los socialistas podían contrariar, y contrariaron, los deseos un tanto irrealistas de Stalin, sin necesidad de plegarse a ellos y a pesar de la débil situación en que ya se encontraba la República. ¿Podría decirse lo mismo de Franco? Sea como fuere, en el otoño de 1937 hubo otros factores más poderosos que determinaron la actitud del dictador soviético.