Vientos del Eje

EN COMPARACIÓN CON la situación a la que la República hubo de hacer frente, el soplo benéfico de que gozaba Franco retomó pujanza. Como nadie suele dar nada a cambio de nada, sus protectores pidieron cosas. Se las concedió. Sin embargo, los autores profranquistas suelen presentar tales actuaciones bajo la luz más favorable posible para el genio inmarcesible del Caudillo. En realidad, hay que enfocarlas desde otra perspectiva que parte de dos hechos incontrovertibles: por un lado, el avance que Franco había conseguido en los suministros bélicos a su favor y que mantuvo. Por otro, el consolidado apoyo político, diplomático y militar del Tercer Reich, comprado a base de cesiones institucionales y comerciales poco subrayadas por tales autores, en un ejemplo de mera negación de la realidad[1]. Tras la VICTORIA vendría la alineación política operativa, ya predeterminada en acuerdos, arreglos, prácticas y orientaciones durante la guerra civil misma.

EL FUTURO ES EL TRUEQUE: UN ABERRANTE MECANISMO NAZI

Sigue discutiéndose en la literatura sobre si la ayuda soviética a la República se hubiera realizado caso de que no hubiera podido pagarse. Los alemanes plantearon rápidamente la cuestión del cobro. La tensa situación económica y el empeño en el rearme exigían que el apoyo no fuese gratis. El Führer y sus paladines exigieron contrapartidas desde casi los primeros momentos. En fecha tan temprana como el 12 de septiembre de 1936 salió de Huelva el vapor Girgenti, uno de los que aportaban material de guerra, con 2156 toneladas de cáscara de cobre blíster. Dos semanas más tarde, el Procida cargó otras 2788 de mineral de hierro del Rif (Viñas et al., pp. 146s). A principios de octubre (ADAP, doc. 98) el general Hermann Göring se dirigió al lugarteniente del Führer, Rudolf Hess, cuya mediación había facilitado la decisión de ayuda a Franco. Se lamentó de no contar con personal adecuado para atender el intercambio comercial con España. Hess le invitó a servirse de la Auslandsorganisation (organización para el extranjero del partido nazi). Sugirió un nombre, el del comandante Eberhard von Jagwitz, quien se convertiría en el factótum de Göring para todas las cuestiones económicas relacionadas con España. Entre él y Johannes Bernhardt, una de las personas que habían llevado a Berlín la petición de Franco, se estableció una relación que rápidamente se institucionalizó. Si los primeros suministros se hicieron a través de una empresa pantalla (la Compañía Hispano-Marroquí de Transportes, más conocida como HISMA), fundada al efecto en Tetuán[2], su contrapeso en Alemania apareció en octubre. Se trató de la Rohstoff und Wareneinkaufsgesellschaft (ROWAK). Este mecanismo aplicaría nebulosos conceptos de gestión económica nazi a las relaciones con España. Conectado íntimamente con Göring se talló un imperio al margen de los organismos y procedimientos de la Administración estatal alemana. Duró tanto como la guerra misma.

Las relaciones comerciales con España fueron, en efecto, uno de los pocos casos en que, antes del segundo conflicto mundial, los nazis tradujeron a la práctica su peculiar ideología. De la misma forma que otros aspectos de la Weltanschauung nacional-socialista constituyeron una regresión al pasado (aunque su realización se llevase a cabo con métodos modernísimos como los de la industrialización del asesinato o del genocidio), en el plano económico representaron una vuelta al trueque. No es de extrañar que en el seno de una Administración donde subsistían reductos de racionalidad económica las pretensiones de la AO chocaran con reticencias.

Al Ministerio de Economía se le indicó que la situación que la AO y Göring aspiraban a crear en España sería provisional. No ocurrió así y su plasmación final fue la siguiente: los importadores españoles se ponían de acuerdo con los proveedores alemanes sobre los suministros y solicitaban licencias de importación a las autoridades. Obtenida estas, en las cuales figuraba como forma de pago la de «compensación con Alemania por cuenta de compensación HISMA/ROWAK sin salida de divisas», entregaban el pedido a la HISMA con la factura proforma expresada en marcos (no en pesetas) y precios cif. A la vez ingresaban su contravalor en moneda española en una de las cuentas corrientes de la HISMA con los Bancos Alemán Transatlántico, Español de Crédito o Hispano-Americano de Sevilla. A ello agregaban un 1 por 100 en concepto de prima para cubrir gastos. La HISMA trasladaba el pedido a la ROWAK. Esta lo pasaba a la casa proveedora en la medida en que hubiese posibilidad financiera de compensación. Los exportadores alemanes recibían el valor en marcos contra presentación de los documentos de embarque. La ROWAK llegó a cargar una prima de hasta el 5 por 100[3].

La misión del mecanismo quedó claramente definida: suministrar a la economía alemana todas las materias primas y productos alimenticios que fuera posible, compensar los envíos de material de guerra que no se cobrasen en divisas y servir de cámara de compensación para el intercambio regular de mercancías. Lo importante del caso, que no abordaremos en sus aspectos técnicos, es que tal actividad constreñía las posibilidades españolas de exportación hacia otros países, sobre todo al Reino Unido. Limitaba, por consiguiente, la capacidad de obtener divisas y dificultaba jugar con las ventas al exterior como elemento para valorizar las relaciones internacionales de la España franquista. En esta radicaban producciones muy significativas para el mercado británico: piritas de Riotinto, recursos agrícolas y pesqueros y, en cuanto cayó el Norte, los mineros y metalúrgicos.

En definitiva, el comercio vía HISMA/ROWAK permitía al Tercer Reich extraer el máximo provecho de las posibilidades españolas de exportación. El volumen de intercambios se hizo depender de la masa de financiación disponible. En el caso de la HISMA la constituían los ya mencionados depósitos de los importadores y las entregas que la Hacienda franquista fue realizando. En el de la ROWAK, los depósitos de los importadores y los créditos del Gobierno del Tercer Reich. Los alemanes dieron prioridad al pago de los envíos militares corrientes por parte de la industria, es decir, los que no salieran de los arsenales. Así, por ejemplo, cuando el promedio de las exportaciones españolas a Alemania fue del orden de diez millones de marcos mensuales (datos de finales de 1937), las contrapartidas se dividieron de la siguiente forma: cuatro millones para compensar envíos de material bélico, cinco millones y medio para el comercio regular y unos 350 000 marcos para amortizar un crédito especial con cargo al cual se hacían los envíos desde los stocks de la Wehrmacht. El denominado «comercio libre» lo representaban los acuerdos entre proveedores alemanes y clientes españoles (ADAP, doc. 493).

Hace ya más de cincuenta años que se conoce lo que había detrás del mecanismo. Una situación hiper-rosada para el Tercer Reich de cara a «un aliado ideológico que necesitaba desesperadamente material de guerra, con pocas divisas en su poder y, sin embargo, capaz y dispuesto a dar a cambio minerales valiosísimos». El éxito se basó «en la selección de los productos intercambiados, bienes de carácter vital para cada país en aquel tiempo» (Hubbard, pp. 395s). No es de extrañar que la literatura profranquista no haya sentido la necesidad de explicar lo que ocurrió.

El mecanismo HISMA/ROWAK actuó por la fuerza normativa de los hechos. El 31 de diciembre de 1936 se firmó en Salamanca un protocolo bilateral que recogía el deseo común de perfilar los intercambios de la forma más beneficiosa posible. Ambas partes se aseguraban mutuamente el suministro de aquellos productos de especial interés (ADAP, doc. 180). Fue un primer toque de atención contractualizado que los alemanes dirigían a su protegido, dependiente de los envíos de material de guerra. El general Wilhelm Faupel, representante del Tercer Reich, hizo hincapié en la necesidad de negociar rápidamente algún tipo de acuerdo en buena y debida forma. Había que aprovechar al máximo todas las posibilidades de presión sobre las autoridades franquistas antes de que la posición italiana pudiera robustecerse. Faupel era de quienes, por si las moscas, querían forjar el hierro mientras estuviera caliente. Que atribuía gran importancia al factor económico lo demostró en su apoyo sin fisuras a la HISMA (entre nazis andaba el juego) y en numerosas otras actuaciones. Al enterarse por Queipo de Llano de que se habían descubierto en los territorios tomados al este de Córdoba grandes reservas de aceite, adoptó medidas inmediatas para que pasasen a los alemanes (ibid., doc. 187).

Las opiniones de Faupel en cuanto a la urgencia de las negociaciones discurrían en paralelo con los deseos del propio Hitler, cuyo jefe de Cancillería se los transmitió a la Wilhelmstrasse (ADAP, doc. 196). Aun así fue preciso orillar algunos obstáculos: definir la posición del aparato HISMA/ROWAK y llegar a un acuerdo entre los diversos ministerios interesados en España. En lo que se refiere a lo primero, el mecanismo ya se había hecho sumamente impopular en la zona franquista, resultado de la política de la empresa y de los expeditivos métodos de Bernhardt. A mediados de enero de 1937, Faupel comunicó que los italianos habían invertido 800 millones de liras en su ayuda sin obtener nada a cambio. El Tercer Reich, por medio de la HISMA, había logrado mucho más (ibid., doc. 207). A finales de mes, uno de los encargados en Londres (Augusto Miranda) de atender a las posibilidades de compra de armamento se dirigió a Berlín y expuso a Canaris, jefe de la Abwehr (servicio de inteligencia militar), que Bernhardt había indicado a Franco la necesidad de que entregase a la HISMA todas las reservas en divisas. Franco lo discutió con su hermano Nicolás y con Miranda, quienes se opusieron. Este destacó que Bernhardt se había convertido en un personaje muy poco apreciado (ibid., doc. 213). Faupel, no sorprendentemente, mostró una gran preferencia en su favor. También lo hizo el director general de Política Comercial de la Wilhelmstrasse, Karl Ritter.

El Ministerio de Economía preconizaba la conclusión de un acuerdo de pagos. Contaba con el apoyo de Hacienda y, en alguna medida, con el del Ministerio de Abastecimientos. Göring, sin embargo, deseaba mantener los privilegios monopolistas implantados. La Wilhelmstrasse terminó decantándose en la misma línea. A nadie le amarga un dulce y los resultados del mecanismo lo eran en sumo grado. El 26 de febrero, a los quince días de elevar las relaciones al plano de embajadores, en una reunión de altísimo nivel en Berlín se decidió hacer caso omiso de los deseos españoles de concluir un acuerdo comercial y de clearing (ADAP, doc. 223): un triunfo total para Göring y sus acólitos.

HITLER Y MUSSOLINI EMPIEZAN A PASAR FACTURA

La apertura de lo que sería un largo y accidentado proceso de negociaciones tuvo lugar el 20 de marzo. Franco y Faupel firmaron un protocolo secreto, si bien mucho menos amplio que el ya concluido con Italia en noviembre. Preveía consultas respecto a las medidas necesarias para detener los peligros del comunismo en ambos países, contactos sobre las cuestiones de política internacional que afectaran a los intereses comunes, la no participación en convenios con terceros países que se dirigiesen en contra del otro, la no concesión de ventajas a posibles agresores y la abstención de todo lo que pudiera redundar en perjuicio del agredido. Era un comienzo de limitación del margen de maniobra español. No demasiado amplio porque en aquellos momentos lo que para el Tercer Reich dominaban eran los intereses económicos, no las veleidades políticas eventuales de su protegido de cara a terceros[4].

No hacemos una suposición. El 13 de mayo, Ritter expuso a Faupel la posición. Si los españoles insistían en su deseo de negociar un acuerdo general de clearing, el Tercer Reich sólo estaría dispuesto a firmar, en el mejor de los casos, un arreglo parcial sobre los intercambios corrientes, siempre y cuando quedara asegurada la actuación del mecanismo en el tráfico de materias primas y de productos alimenticios. Ritter reconocía que su funcionamiento había permitido financiar una parte sustancial de los pedidos militares. Todo ello tenía más importancia que los intereses de los comerciantes en uno y otro país que resentían el monopolio (ibid., doc. 256). Lo que los nazis perseguían era asegurar en la mayor medida posible una prolongada desviación del comercio en beneficio de Alemania y de influir decisivamente en la composición de tales exportaciones.

Una semana más tarde, Faupel comunicó que Franco se había plegado. No había insistido en lo del clearing, que atribuyó a sus subordinados. Faupel aconsejó flexibilidad, siempre y cuando ello no afectara a los suministros de materias primas. La Wilhelmstrasse accedió (ibid., docs. 263 y 266) pero no contaba con Göring. A mediados de junio este manifestó la necesidad de mantener una posición negociadora fuerte[5]. Eran momentos en los que, tras la toma de Bilbao, se decidiría el reparto entre el Tercer Reich y el Reino Unido de los minerales de hierro almacenados y los que en el futuro pudieran exportarse. Según Göring, el mecanismo aseguraba un trato muy beneficioso para los intereses propios y todo debilitamiento podría traducirse en menores envíos (ibid., doc. 301). Faupel estaba en la misma línea. A principios de julio, con ocasión de una queja respecto al comandante en jefe de la Cóndor, general Hugo Sperrle, reiteró que la HISMA había logrado proporcionar una cantidad considerable de materias primas y que su posición era básica para la buena conclusión de las negociaciones en curso (ibid., doc. 386).

De hecho, Faupel estaba ya acercándose al fin de su aventura diplomática. Su intromisión en asuntos militares le había creado profundas desavenencias con Sperrle y su injerencia en política interior le había hecho poco grato a los ojos de Franco. Su defensa a ultranza de la HISMA había acrecentado el malestar. Su colega de París, conde Welczeck, que conocía bien la escena española gracias a su anterior destino como embajador en Madrid durante largos años, no se privó de escribir al subsecretario de la Wilhelmstrasse que, «de seguir comportándonos en materia de política interior de la forma en que hasta ahora lo hemos venido haciendo, mucho me temo que, no tardando demasiado, y a pesar de todos nuestros méritos en el terreno militar, terminaremos siendo la nación más odiada en España. También sobre nuestras actividades económicas me informa … de cosas muy lamentables» (Merkes. p. 103). Es algo que suelen olvidar los numerosos historiadores profranquistas que cargan las tintas sobre las no siempre felices actuaciones del embajador soviético, Marcel Rosenberg. La HISMA (que compraba voluntades y hombres como si fueran mercancías)[6] podía aducir en su defensa el elevado grado de endeudamiento contraído por la España franquista ante el Tercer Reich. De aquí que en Berlín se sintiera interés en ejercer presión. La Wilhelmstrasse, implicando que Franco defendía sus garbanzos, reclamó información sobre las noticias que aparecían en la prensa franco-británica a tenor de la cual se perfilaba el convencimiento de que para el futuro de España tenía más importancia la potencia económica de las democracias que la ayuda interesada del Eje (ADAP, doc. 384). Sabemos que se trataba de ideas firmemente asentadas en la mente de los decisores británicos, del Foreign Office y, no en último término, de la City.

Muchas de las preocupaciones nazis encontraron reflejo, a veces ambiguo, en los protocolos de julio de 1937, al cabo de tres meses de negociaciones. El primero, secreto, ¡cómo no!, se firmó el 12. Se orientaba hacia el futuro, ha subrayado Leitz. Se convino en diferir a un momento ulterior la regulación completa de las relaciones económicas. Los españoles aceptaron que fuese el Tercer Reich el primer país con el cual se fijaran tales relaciones sobre base contractual. También informarían a Berlín de sus intenciones de entrar en negociaciones internacionales de dicho carácter. La idea subyacente era que Alemania tuviese posibilidad de concluir antes un acuerdo en materia económica. Este protocolo salvaba el mecanismo HISMA/ROWAK y establecía una marcada preferencia hacia el Tercer Reich. ¡Qué dirían los antirepublicanos profesionales si la República hubiera concluido un acuerdo similar con la URSS[7]! Por si las moscas, y ya descendiendo a cuestiones más actuales, un segundo protocolo secreto, firmado el 15 de julio, estableció que las partes, aunque se abstenían de nuevos acuerdos en cuanto al intercambio de productos y a la vertiente de los pagos, se comprometían de forma general y vinculante a fomentar el comercio. El deseo común era el de ayudarse en el suministro de materias primas, productos alimenticios, semimanufacturados y acabados de especial interés para el receptor.

Finalmente, el 16 de julio, se firmó un tercer protocolo, también secreto, que concretaba los compromisos inmediatos. En este sentido fue el más importante. Declaraba que era prematuro establecer convenios finales respecto a la forma de atender a las obligaciones de pago derivadas de los suministros especiales (material de guerra). Se fijó un tipo de interés del 4 por 100 sobre la deuda viva. El punto más significativo, como ha señalado Leitz, es que los españoles se obligaban a suministrar los productos que el Tercer Reich deseara recibir, sobre todo en el caso de materias primas. Su contravalor se computaría en la reducción de deudas. También lo serían los montantes a convenir que destinase Berlín con fines económicos. Los alemanes colaborarían en la reconstrucción (especialmente en cuanto al desarrollo de las riquezas de materias primas). Lo harían en la medida en que lo desearan los españoles, que facilitarían la creación de empresas con participación germana[8].

Como en toda negociación, el resultado contenía elementos que reflejaban el tira y afloja subyacente. Los alemanes se salieron en gran parte con la suya: los textos reflejaban el temor berlinés a la concurrencia de terceros países en el mercado español, el interés por un suministro adecuado de materias primas y la necesidad de asegurar el pago de las deudas. Estoy de acuerdo con García Pérez (p. 70) en que fue un éxito de la política inspirada por Göring y una muestra de la incapacidad española por regularizar una situación incomparable con su decantado discurso nacionalista. Lo más significativo era que el mecanismo HISMA/ROWAK subsistía y que se postergaba la regulación general de intercambios y pagos[9]. Ambos aspectos habían sido los auténticos campos de batalla y en los dos la postura franquista sufrió un descalabro considerable del que no se recuperó nunca durante toda la guerra. No es una valoración personal. En un informe, sin fecha, de la Comisión Interministerial de Tratados (AMAE: legajo R-1165, E 4) se reconoció sin tapujos que el control del comercio hispano-alemán y de sus fuerzas motoras escapaba a la Administración. Ello dio origen «a varias situaciones de desequilibrio en el abastecimiento interior y determinó además un alza general de precios en nuestros mercados, con el consiguiente encarecimiento de la vida española y la dificultad de exportar a otros países que pagaban en divisas libres»[10].

De este episodio, narrado sucintamente, se desprende que el Tercer Reich se aprestaba a tomar posiciones en España para después de la contienda. En paralelo, las autoridades franquistas, aun reservándose márgenes de maniobra, demostraron por dónde iban sus preferencias. En conjunto, en el verano de 1937, Franco reforzó sus relaciones con el Tercer Reich, su gran protector, no en vano le eran esenciales para el desarrollo futuro del conflicto y asegurar la continuación de los envíos especiales. No existe comparación posible con las dificultades por las que atravesaba en este campo el Gobierno republicano que, encima, no hizo cesiones.

El oprobio que ha rodeado en gran parte de la literatura las relaciones de Franco con el Tercer Reich ha llevado, lógicamente, a los autores pro y neofranquistas a disminuir por todos los medios su significado. Algunos, incluso, se pasan y ni se molestan en mencionar las concesiones a Italia[11]. Con todo fueron significativas. Se iniciaron con el acuerdo, firmado en Roma ad referendum por Nicolás Franco, para regular los suministros efectuados y por efectuar. Fue del 29 de abril de 1937 y lleva el nombre de «acuerdo Franco-Fagiouli». A su tenor, los españoles se obligaban a abonar desde el 1 de enero de 1938 la suma de 150 millones de liras por año (en mercancías o divisas) como cuota de amortización por los envíos de material de guerra. Ahora bien, ya en el curso del año 1937, se comprometieron a pagar 75 millones en productos, especialmente minerales de hierro y cobre, lana y pieles en bruto, aceite de oliva, plomo, etc. (AMAE: legajo R-1449, E6). Los italianos concretaron más tarde sus deseos, centrados en hierro, piritas, lanas y pieles. Así se llegó al acuerdo Franco-Ciano del 11 de agosto que integraba las disposiciones del precedente y preveía una amortización en diez años. También se fijaron las modalidades de liquidación de los suministros comprendidos entre el 15 de julio y el 31 de diciembre. Se pagarían en un 50 por 100 en divisas o mercancías y el resto a través de un crédito italiano de hasta 125 millones de liras (AMAE: legajo R-1893, E5). Todos estos compromisos recayeron sobre la liquidación de los suministros al Ejército franquista. Los efectuados al CTV se anotarían aparte y su pago se haría independientemente. Esta es una diferenciación importante.

Establecidas las bases generales, en noviembre de 1937 se desplazó a Roma Manuel Arburúa como representante de un consorcio bancario (formado por el Banco de España, el Español de Crédito y el Hispano-Americano) para definir con el gobernador del Banco de Italia y presidente del consorcio bancario de contrapartida (Bancos de Nápoles, Nazionale del Lavoro, Comercial italiano, Crédito italiano y de Roma) las modalidades operativas. El crédito (revolving credit) de 125 millones previsto se amplió a 250, por un período de 6 meses, prorrogable automáticamente dos veces más. La garantía estuvo compuesta por poco más de 153 millones de pesetas nominales de diversas clases de deuda del Estado y del Tesoro. Los fondos derivados permitieron cubrir atenciones bélicas a razón del 50 por 100, si bien con algunas dificultades generadas por la débil proporción de divisas entregadas por parte española y la mala calidad de las mercancías cedidas hasta llegar al 50 por 100 restante. Este mecanismo de amortización (con un promedio de 170 millones de liras anuales) absorbió toda la posible corriente comercial con Italia.

LA DESVIACIÓN COMERCIAL HACIA EL EJE

Los meses siguientes a la toma de Bilbao y su distrito minero fueron un período en que los protocolos de julio empezaron a jugar su efecto. Se planteó en dos dimensiones: el mantenimiento en mayor o menor medida de los suministros al Tercer Reich y los deseos de Franco de exportar al Reino Unido. Ello generó una rivalidad germano-británica que se superpuso a la ya existente con las piritas. The Times no tardó en recoger una declaración del 29 de julio de las nuevas autoridades. El mineral de hierro seguiría «exportándose a los mercados normales, es decir, a Inglaterra, Holanda y Alemania, con tal de que razones fundamentales de índole política o económica exterior no nos obliguen a tomar medidas especiales». Es verosímil que fuese un intento de contrarrestar, con cautela, una nueva avalancha de presiones alemanas. Hacia la misma época, los especialistas de la ROWAK destacaron que el mecanismo tenía instrucciones de lograr que las autoridades suspendieran todos los contratos privados firmados con Inglaterra durante la etapa de dominio republicano. La intención estribaba en desviar hacia el Tercer Reich la producción minera de Vizcaya. Se pensaba incluso en alentar a las nuevas autoridades a intervenir las minas de hierro de tal suerte que el Estado se reservara el derecho de disponer de las cantidades extraídas.

Según datos alemanes —que la experiencia ulterior reveló muy conservadores— la producción mensual en el distrito de Bilbao alcanzaría las 60 000 toneladas. De estas, 25 000 podían destinarse a cubrir las necesidades españolas. Reemprendida la producción normal, el volumen mensual podría alcanzar las 120 000 toneladas (Viñas et al., p. 171). A tal efecto los nazis habían tomado medidas precautorias: el 6 de mayo de 1937 los intereses de la HISMA relacionados con la extracción minera pasaron a integrarse en una nueva sociedad denominada Minerales de España Ltda., con la misión de expandirlos y de establecer nuevos acuerdos de suministro. Desde finales de agosto a diciembre de 1937 se enviaron al Tercer Reich unas 300 000 toneladas de mineral de hierro. Nunca en los veinte años precedentes se había exportado tal volumen a Alemania en tan corto lapso de tiempo. El interés germano por los minerales, y la desahogada situación de caja de la HISMA, invitaron casi inevitablemente a dar una vuelta al torniquete de la satelización de la economía española a través de una inversión directa en la misma de características especiales. Fue una política que llegó a un punto de crisis después de Munich cuando, de nuevo, Franco se plegó simple y llanamente.

No toda la producción minera del Norte fue a parar al Tercer Reich. Los británicos mostraron gran interés en evitarlo. A la vez querían reforzar sus relaciones comerciales con Franco, aspiración que databa de finales de 1936. Por otro lado, pagaban en divisas. Por último, era obvio para los servicios de Comercio e incluso para la dirección política que interesaba mirar hacia Inglaterra como medio para promover la causa y velar las consecuencias de la creciente alineación con las potencias del Eje.

Lógicamente, Berlín interpretó de manera favorable a su caso los protocolos de julio. Si los españoles no estaban dispuestos a proporcionar la información necesaria sobre las negociaciones con el Reino Unido, cabría referirse a las «limitaciones a su libertad de movimientos» establecidas por el primero, conseguidas con el fin de asegurar la adquisición de materias primas. Si daban una interpretación estrecha, debería argumentarse que no era aplicable si se prestaba atención al sentido que le animaba: «asegurar en el futuro la colaboración económica», meta que no se cumpliría si Alemania quedaba eliminada paso a paso del mercado (ADAP, doc. 440). No llegó la sangre al río. Pronto se comunicó que las negociaciones con Inglaterra (adonde las exportaciones se habían reanudado en agosto) se referían al intercambio de representantes oficiosos. Más tarde, sin embargo, cuando llegaron a Berlín informaciones sobre concesiones importantes al Reino Unido (lo que no era cierto), la embajada nazi recibió instrucciones de solicitar información al propio Franco. Alemania seguía aferrada a la exigencia de que sus intereses económicos no fuesen sacrificados en beneficio de terceros. De aquí que insistiera en que la parte más importante de la producción de hierro se dirigiese hacia el Tercer Reich (como así ocurría). Por si acaso, se afirmó que caso de no atenderse a tal petición, Berlín se vería obligado a reconsiderar su actitud respecto a la «España nacional». Era un lenguaje mesurado, pero de clara significación, que traducía la indignación de Göring. Este había preconizado un ultimátum, «poniendo a Franco la pistola al pecho». Gentes menos exaltadas pero conocedoras de las realidades españolas subrayaron que las relaciones con Franco podían experimentar un serio traspiés si optaba por hacer frente a las amenazas. Sólo tras la declaración formal por su parte de que no se habían hecho tales concesiones se calmaron los ánimos nazis.

Los autores profranquistas no suelen detenerse en las implicaciones de la dependencia comercial del naciente Estado respecto a sus protectores. Vino impuesta por la ayuda de las potencias del Eje, por los mecanismos institucionales y, no en último término, por simpatías ideológicas. Que Franco hiciera actuar en contra motivaciones económicas, de Realpolitik y de deseo de nadar y guardar la ropa es innegable. Sin embargo, los datos que localizamos ya hace muchos años en los archivos militares alemanes y reproducimos en el CD del apéndice (doc. 3[d3]), muestran los límites de sus veleidades. Las desviaciones de comercio hacia las potencias fascistas fueron inmensas.

LAS PENAS CON ARMAS SON MENOS

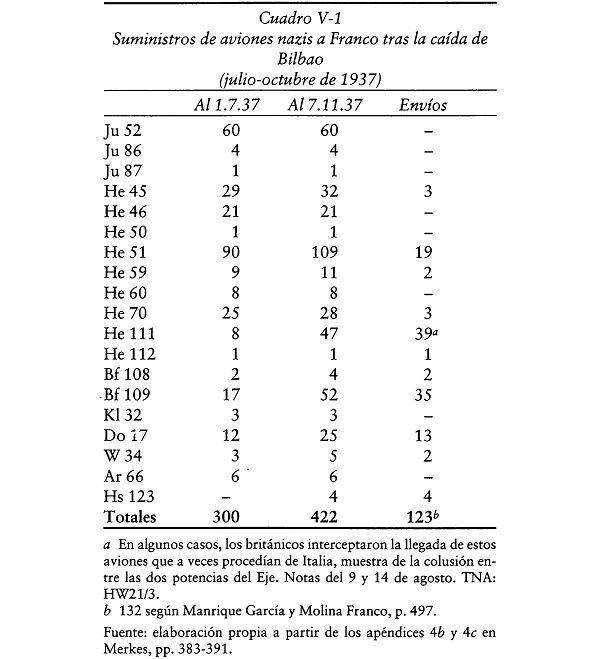

El dolor que, según autores proclives al general Franco, pudieran haberle ocasionado las cesiones que en 1937 o en el futuro se vio inducido a otorgar al Eje estuvo más que colmado por los «regalos» que recibió en forma de armamento. Volvió a funcionar la división del trabajo establecida tiempo atrás. Los nazis suministraron esencialmente equipos modernos y los italianos una mezcla de soldados y material. Si bien no he podido determinar con exactitud lo que Mussolini envió a Franco durante la segunda fase de la campaña del Norte, algunos cálculos comparativos tomados del seminal trabajo de Merkes permiten precisar los suministros nazis de julio a octubre de 1937, ambos incluidos. En el caso de los aviones, equipamiento esencial de la guerra y que tan fundamental papel desempeñó en las operaciones, no podría afirmarse que fueran escasos, como demuestra el cuadro V-1.

Incluso para un lego en aviación es fácil advertir dos fenómenos de gran importancia, uno cuantitativo y otro cualitativo. El primero es que, en el corto lapso de cuatro meses cruciales, los alemanes suministraron a Franco y a sus propias fuerzas en España (Legión Cóndor) un número próximo a casi la mitad de los aparatos que habían enviado desde el comienzo de la intervención hasta la caída de Bilbao. Mientras la República se batía contra la falta de pilotos y no nadaba en la abundancia en material aéreo, Franco y la Cóndor no pasaron por tales penurias. El aspecto cualitativo se refleja en la modernización que experimentaron los envíos en esta fase. Ya no llegaron viejos Junkers, por muy remozados que estuvieran, sino aviones modernos e incluso modernísimos.

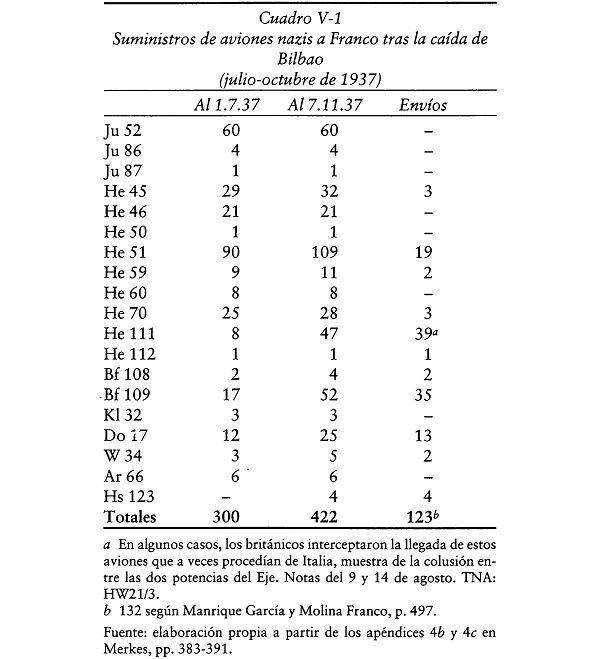

No es fácil establecer comparaciones con los envíos soviéticos. Afortunadamente hemos encontrado algunos datos que permiten relacionar los suministros a la República a una fecha muy similar a la final del cuadro anterior: el 15 de noviembre de 1937. Dan un total de 490 aparatos, cifra ligeramente superior a la alemana, pero hay que tener en cuenta que en esta comparación estática hemos dejado de lado a Mussolini. En cuanto se tienen en cuenta las aportaciones italianas, es obvio que el número total recibido por Franco superó con creces el apoyo aéreo a sus enemigos. Esta es la tesis que mantuvimos en el volumen precedente para finales de junio de 1937 y que reiteramos ahora para el momento en que había caído el Norte, habían semifracasado las ofensivas republicanas en Brunete y en Belchite y se preparaba la de Teruel. No es de extrañar que un poco más tarde, el general en jefe de la Aviación franquista, Alfredo Kindelán (1981, p. 180), afirmase que se contaba ya con una poderosa flota de 300 aviones extranjeros «y 600 nacionales». ¿De dónde habían salido?

El cuadro V-2, que contiene algunas inconsistencias que no nos es posible dilucidar aquí, resume los datos soviéticos, en los que se incluyen también las pérdidas experimentadas hasta entonces.

La disponibilidad de aviones republicanos se situaría en una horquilla entre 226 (475-249, total de pérdidas) y 215, tal y como figura en el cuadro original. Con todo, la cifra más significativa es, volvemos a insistir, la de los envíos. Observemos que la de 475 se mantuvo estable desde, por lo menos, el 27 de agosto de 1937, lo cual significa que durante la progresión franquista en el Norte la República no recibió nuevos suministros.

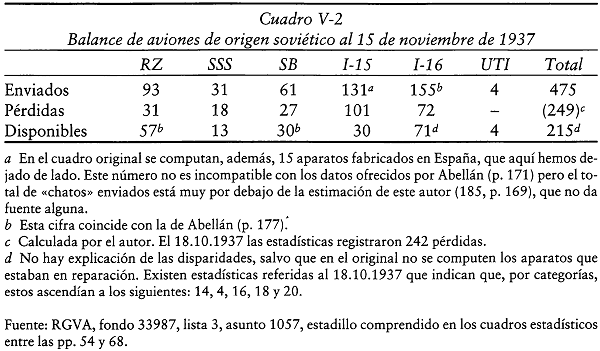

No sólo contaban los aviones. Los alemanes también enviaron motores de repuesto que servían para poner en condiciones aparatos averiados. En los cuatro meses de referencia, el Tercer Reich suministró 16 motores (diez BMW y 6 para Junkers). Y, sobre todo, consumibles, es decir, munición. El cuadro V-3 ofrece algunas indicaciones.

No cabe, pues, duda alguna de que no fue sólo el valor de las Brigadas Navarras ni la pericia de sus generales, por no hablar del para algunos incomparable genio militar de Franco, lo que determinó el colapso del Norte sino también la disponibilidad de medios de ataque, tanto españoles como en la Legión Cóndor. A ello se añadió la actitud de ciertos sectores del PNV y la acometividad italiana, deseoso como estaba Mussolini de desquitarse de la debacle de Guadalajara. Sin olvidar que si la «tajada» económica que el Duce extrajo de su aventura en España fue infinitamente menor a la nazi, su influencia política fue por el contrario mucho más importante. El pretencioso «nuevo Estado» terminó orientando sus grandes lineamientos institucionales no sobre el inimitable Tercer Reich sino sobre los de la Italia fascista, que desde los años veinte tanta fascinación había ejercido sobre una parte de la derecha que no se contentaba con planteamientos arcaizantes.

Desgraciadamente, no hemos podido manejar estadísticas —que existirán sin duda en los archivos romanos— sobre el ritmo de envío de aviones por parte de Mussolini. Por las interceptaciones británicas sabemos que a finales de julio había 127 aviones en acción en la península y que, a finales de año, se contaban al menos 56 más en las Baleares. El 8 de febrero de 1938 el vapor Aniene transportó, al menos, catorce aparatos para la aviación italiana y veinte para la franquista, así como una inmensa cantidad de material. A finales de marzo se remitieron siete aviones y grandes volúmenes de material bélico. Dos meses más tarde, el mando de la aviación italiana informó que en España se habían totalizado 65 610 horas de vuelo, se habían arrojado casi cuatro mil toneladas de bombas y empleado más de medio millón de disparos en sólo los primeros meses de la intervención, es decir, hasta el 1 de enero de 1937 (TNA: HW 21/4). No se trata de cifras desdeñables.

No debe, pues, extrañar que Franco contemplara complacido el viento benéfico que insuflaban Hitler y Mussolini, quien prontamente se reconvertiría si no en pirata de los siete mares sí por lo menos del Mediterráneo. A ello se añadió otro apoyo cuyos efectos todavía se hacen sentir en el momento de escribir estas líneas: el viento no menos virtuoso de la Iglesia católica. Una combinación que iba a constituir la sustancia civil de la dictadura militar que terminó imponiéndose sobre la desangrada España. Son los aspectos que abordamos en el próximo capítulo.